淡水雲門劇場介紹的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 共時的星叢:風車詩社與新精神的跨界域流動(精裝珍藏版) 和殷寶寧的 淡水文化地景重構與博物館的誕生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站淡水雲門劇場介紹的推薦與評價,網紅們這樣回答也說明:在淡水雲門劇場介紹這個產品中,有28篇Facebook貼文,粉絲數超過317萬的網紅Duncan,也在其Facebook貼文中提到, 之前畫了一篇關於現代舞的圖文https://goo.gl/dVguBr ...

這兩本書分別來自原點 和主流出版社所出版 。

真理大學 觀光事業學系碩士班 王榮昌所指導 林安倫的 從淡水觀光文化凝視下探討真理大學管風琴之滿意度 (2020),提出淡水雲門劇場介紹關鍵因素是什麼,來自於淡水、觀光凝視、推廣教育、管風琴。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 方真真所指導 邱靖翔的 淡水街區外圍大庄、沙崙、油車口的研究 (2018),提出因為有 大庄、沙崙、油車口、淡水的重點而找出了 淡水雲門劇場介紹的解答。

最後網站【新北市淡水景點】﹝雲門劇場﹞藝術文化園區放風賞景逍遙遊則補充:台灣第一個表演藝術文化園區「淡水雲門劇場」位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間遠眺觀音山與淡水河出海口淡綠玻璃幃幕的建築映照週遭 ... 創作者介紹.

共時的星叢:風車詩社與新精神的跨界域流動(精裝珍藏版)

為了解決淡水雲門劇場介紹 的問題,作者unknow 這樣論述:

通往日治台灣前衛──最豐富的文藝圖文史料 橫跨 文學∣電影∣美術∣攝影∣劇場∣音樂∣舞蹈 《日曜日式散步者》企劃編輯+設計團隊,再次合作 輻射台灣文藝現代性的胎動 繼《日曜日式散步者》,以風車詩社為透鏡、為輻輳起點, 看見人與思潮如何移動、交會、共振,創造百年台灣新文藝表情 【特別收錄】台灣主題大展──「共時的星叢」展覽主題┼作品 見證「台製現代」,一個美得前衛、有個性的台灣 ▌邀集跨領域名家聯手撰述 金馬獎紀錄片《日曜日式散步者》團隊企劃,歷時七年的追尋與籌備,內容收錄百年台灣前衛文藝史料精選及橫跨歐亞洲各國展品,並由《日曜日式散步者》一書主編陳允

元邀集當代跨領域專家聯手撰述,《日曜日式散步者》導演黃亞歷與策展團隊聯手書寫,以豐富的文字及圖像內容,讓我們看見彼時台灣獨有的新文藝表情,重現各自璀璨,又相互輝映的時代。 ▌所謂時差,其實是脈絡問題,台灣文藝自主意識的起點 書中所輻射的面向,一方面可看見風車詩社和同時代、跨國境、跨民族、跨藝術領域的藝文交流狀況,同時也反身辨識台灣如何在殖民地的條件下,在文藝路線的辯論、也在與東亞乃至與世界文藝思潮的接觸中,逐步發展出台灣文藝的自主意識。 雖然「現代」的概念來自西方、並經由殖民母國日本引入,但台灣的新文藝發展,無疑是一種經由台灣創作者重新理解、組裝、詮釋而生成的「台製現代」。

這一個部分的思考,呈現在本書第一章「兩種前衛:東亞現代主義/左翼網絡中的殖民地台灣」及第二章「新浪潮湧至:東亞跨界域共振」的文章之中。撰稿的學者們,除了談台灣與世界的接點,毋寧更把重點放在台灣在各種藝術領域與世界的「共振」與在地實踐。 這本書並不停留在前衛藝術爆發的1920、30年代,更向後延展至戰爭期的1940年代,透過戰時台人、在台日人藝文圈及國策電影的案例,討論國家機器對於戰時藝文場域的影響(第三章),以及終戰之後因政權交替、二二八事件及白色恐怖等因素一度隱沒的台灣文學風景及其復權(第四章)。在星叢共時的輝映之間,一條蜿蜒、起伏而愈來愈清晰的台灣藝文大河,在歷史的迷霧中逐漸顯影。

▌「共時的星叢」特展特輯,重現展覽主題與展品焦點 除了上述內容,還有第五章「跨媒介映射:歷史的回望與對話」──實際上,它也是「共時的星叢:風車詩社及跨界域藝術時代」特展的特輯,本展覽是黃亞歷導演將電影《日曜日式散步者》帶入美術館,以大量複製品與真跡同台對話,結合影音裝置、各種跨領域媒材檔案,加以揉合及延展的結晶。作為一個發生於2019年的展覽,它既是百年來台灣新文藝萌生、發展、一度隱沒而終於復返的「結果」,同時也是許多台灣讀者藉以認識風車詩社及跨界域藝術時代的「起點」,兼具「結果」與「起點」的雙重性格。 除了文字,書中更放入大量史料圖片,包含展覽完整介紹、作品圖錄及史料影

像。此次,延續《日曜日式散步者》備受矚目的設計風格,再度邀請金曲獎、金蝶獎設計師何佳興操刀,展現最極致的台灣設計風格。 ▌屬於台灣人共同的記憶資產,只希望歷史讓人記住 回顧1930年代的台灣文藝界,一股以「風車詩社」為代表的前衛主義在台灣萌芽,他們是目前所知,最早引進超現實主義的文學團體。然而在主流文化的脈絡下,這支獨特的文學支流,或因為群體小眾、或因為政治與語言隔閡,逐漸消失在歷史的舞台。《日曜日式散步者》導演黃亞歷,於2012年投身研究風車詩社,除了拍攝電影,舉辦講座、出版專書等,透過各種方式去探問這段在台灣發生,卻鮮為人知的藝文史。 醞釀了七年,集結跨國際如東京國立近

代美術館、福岡縣立美術館、東鄉青兒記念損保ジャパン日本興亞美術館等的館藏原作,與風車詩社成員後人的傳家寶出借;並邀請巖谷國士、孫松榮共同策展;與豪華朗機工成員陳志建、知名設計人何佳興,聯手打造展覽裝置與設計。不只展品本身,展場呈現也將帶給觀眾獨特的觀展體驗!一同重現日殖時期的台灣與世界的前衛文藝特展。本書為此次特展專書,精心策畫,邀集包括日本、台灣等多位相關領域學者及研究者撰寫,用精采圖文,及精緻裝幀,見證一個曾經美得前衛,美得有個性的台灣。 本書特色 ●日治台灣文藝現代性的圖文史料,一次典藏! ●跨領域逾20位專家,首度共同撰述,探尋東亞藝文現代性的萌生與連動 ●精裝精印

限量,錯過展覽,別再錯過專書,售完即絕版 ●繼《日曜日式散步者》,金蝶獎、金曲獎獲獎設計師何佳興年度代表作 多重紙材|銀黑精印|特別拉頁|全程修色監印 經典限量珍藏!最極致的台灣設計

淡水雲門劇場介紹進入發燒排行的影片

淡水除了老街還有更棒的景色

從捷運站騎腳踏車Ubike沿著#金色水岸(婆婆口誤 黃金海岸?)可以路過真理大學、紅毛城、小白宮、淡水海關...

影片介紹怎麼從捷運站騎腳踏車到滬尾文藝休閒區、鬱金香酒店、新北市忠烈祠、和平公園、一滴水紀念館、滬尾炮台丶雲門劇場、#星巴克玻璃屋

春天梅雨季、夏天炎熱?、冬天海風,建議「秋天」最棒出遊季節

從淡水觀光文化凝視下探討真理大學管風琴之滿意度

為了解決淡水雲門劇場介紹 的問題,作者林安倫 這樣論述:

真理大學管風琴自裝設以來,矗立在淡水河畔的它見證二十多年來淡水河港之興衰及學校的春風化雨,這架從荷蘭飄洋過海來的樂器,經過台灣高溫度、高溼度的氣候洗禮及幾次劇烈的大地震,迄今依然堅守崗位。管風琴結合學校的推廣活動以及淡水觀光的發展,使得管風琴在學校人文資產與文化體驗上有其無可取代的地位。本研究從觀光客的角度探真理大學管風琴具有文化資產與體驗的因素,分為六個層面: 一、最喜歡淡水觀光文化景點為何及其原因; 二、真理大學管風琴的認知程度; 三、真理大學管風琴演奏型態; 四、真理大學管風琴音色、音響效果; 五、聽眾聆聽管風琴後的反應; 六、真理大學管風琴

值得推薦與否。 研究顯示,真理大學管風琴是淡水文化觀光的亮點,尤其管風琴所在的真理大學校園也是重要的觀光聖地,更是淡水古蹟群中重要的一環,特別是作為“觀光凝視”的目的。研究結果,真理大學管風琴已成為“觀光凝視”的產物,並得到實證,真理大學管風琴現在是學校的主要景點和文物資產,更是淡水觀光一大亮點。

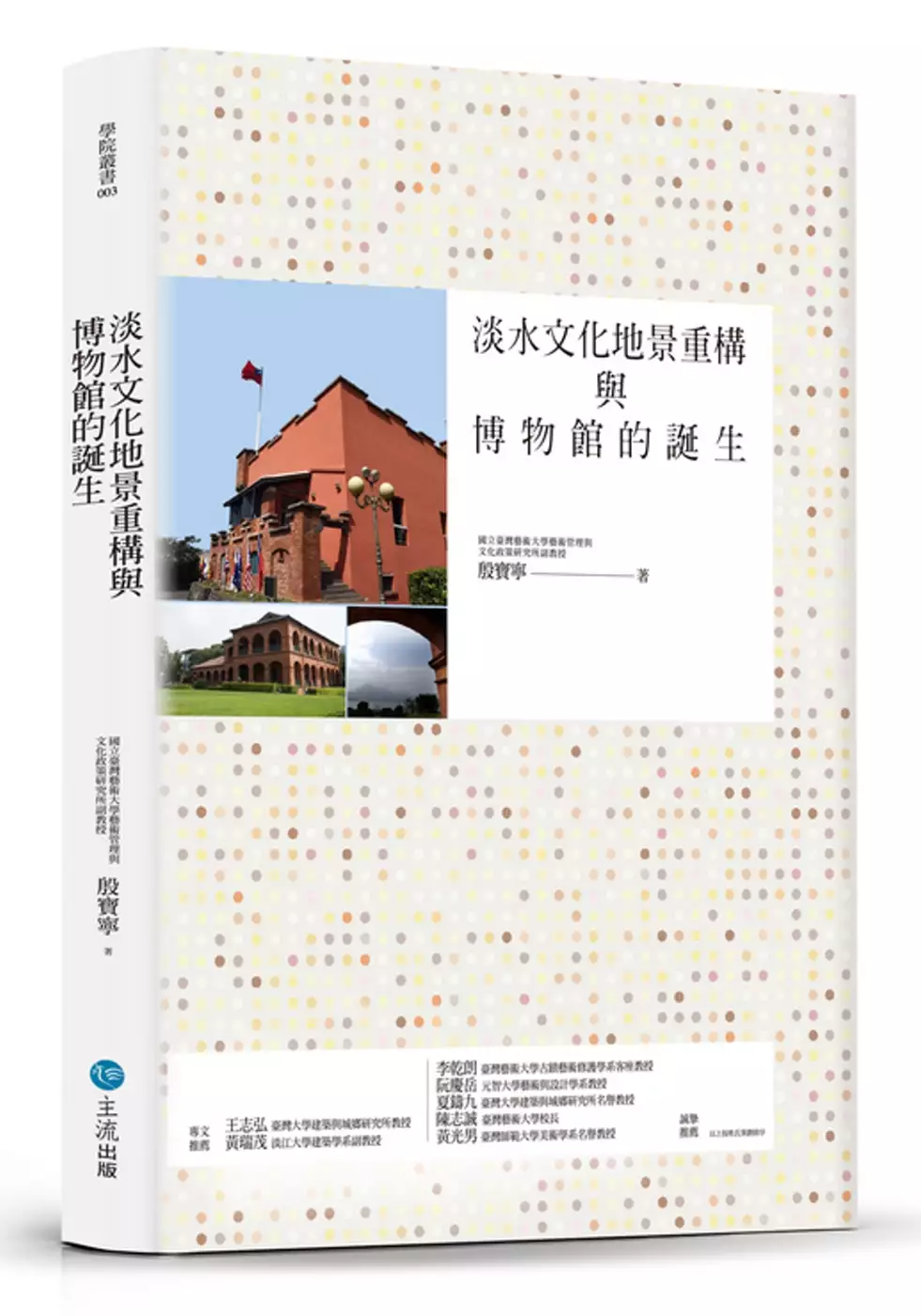

淡水文化地景重構與博物館的誕生

為了解決淡水雲門劇場介紹 的問題,作者殷寶寧 這樣論述:

「博物館如何誕生?」是知名文化政策學者Tony Bennett曾提出的大哉問,在殷寶寧教授筆下,則翻轉成為探問臺灣獨特歷史與政治情境的本地疑旨,開展出值得關注的後殖民視野和社區焦點。 當前臺灣的文化治理研究,空間上聚焦於臺北、臺中、臺南、高雄等主要城市,時間上則專注於日治時期與戰後階段。相對於這個主導趨向,殷教授選擇淡水小鎮,以後殖民視線凝望馬偕牛津學堂與紅毛城代表的西方傳教暨商貿脈絡下的現代性權力構造。 本書的寫作環繞著以「淡水」為核心,與其說是刻意地挑選出這個「地方」作為研究的對象,不如說是淡水蘊含的豐富文化地景與歷史場所精神,訴說著太多的故事,誘發人無

法忽視。特別是研究者多年來在淡水的持續觀察:從組織性設置的「博物館」,到經由文化治理機構所認可的「文化資產」,一直到「文化景觀」變遷三者之間有機的辯證關係,不斷誘發著對這些相關課題彼此動態變化所激盪出文化政策、地方治理、文化資產保存、文化地景變遷等課題,一場場從理論概念到實踐場域的辯證思考。 專文推薦 王志弘(臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 黃瑞茂(淡江大學建築學系副教授) 誠摯推薦 李乾朗(臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 阮慶岳(元智大學藝術與設計學系教授) 夏鑄九(臺灣大學建築與城鄉研究所名譽教授) 陳志誠(臺灣藝術大學校長) 黃光男(臺灣師範大

學美術學系名譽教授) 以上按姓氏筆劃排序

淡水街區外圍大庄、沙崙、油車口的研究

為了解決淡水雲門劇場介紹 的問題,作者邱靖翔 這樣論述:

大庄、沙崙、油車口現今的都市計畫,諸如:淡海新市鎮的持續建造及淡水港的興建,是否能讓昔日淡水港的輝煌貿易歷史再度興起?淡海新市鎮內大庄、沙崙的過去與未來,又如何在我們這一代找到歷史定位與延續?遺憾的是,長期以來我們對淡水街區外圍大庄、沙崙、油車口的歷史很陌生。究竟此區域何時開發?淡水漢人街區如何拓展到外圍今天新市鎮一帶?為何引起洋人興趣,並進而探勘偵查?之後從日治時期到戰後大庄、沙崙、油車口的歷史發展又是如何?上述種種問題引發筆者的關注。筆者試圖搜尋各種史料及圖像,並針對淡水的外圍街區進行田野調查,以建構出此區域的歷史脈絡。故本論文以淡水街區外圍大庄、沙崙、油車口為研究範圍,以今天公司田溪為

界,由淡水鎮東側的大屯山,流經八個里直至西側港仔坪(沙崙海水浴場北端)再延伸到沙崙海水浴場。

淡水雲門劇場介紹的網路口碑排行榜

-

#1.新北/淡水雲門劇場星巴克最具人文氣息的特色門市 - 聯合報

雲門劇場 是台灣第一個由民間捐款建造的劇院,也是華人世界第一個以表演藝術為核心的創意園地。於2015年4月19日開幕演出的雲門劇場,位在淡水高爾夫 ... 於 udn.com -

#2.雲門劇場停車、淡水雲門星巴克在PTT/mobile01評價與討論

在淡水雲門劇場交通這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者ophelie525也提到https://vegemap.merit-times.com/veganews_detail?id=869 【記者楊旻芳台北報導】全台 ... 於 drink.reviewiki.com -

#3.淡水雲門劇場介紹的推薦與評價,網紅們這樣回答

在淡水雲門劇場介紹這個產品中,有28篇Facebook貼文,粉絲數超過317萬的網紅Duncan,也在其Facebook貼文中提到, 之前畫了一篇關於現代舞的圖文https://goo.gl/dVguBr ... 於 twplay.mediatagtw.com -

#4.【新北市淡水景點】﹝雲門劇場﹞藝術文化園區放風賞景逍遙遊

台灣第一個表演藝術文化園區「淡水雲門劇場」位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間遠眺觀音山與淡水河出海口淡綠玻璃幃幕的建築映照週遭 ... 創作者介紹. 於 fiona3313.pixnet.net -

#5.《新網新聞網》 從復北到淡水雲門劇場元年開啟40年新局從復 ...

雲門劇場 元年將由雲門2「春鬥2015」打頭陣,並有台南人劇場、金枝演社、飛人集社劇團加入演出。 · 雲門2藝術總監鄭宗龍介紹他的新作《來》,試著用現實脈絡,試探一切可能。 於 newnet.tw -

#6.一滴水紀念館(免門票),雲門劇場,藝文風超美星巴克,滬尾砲台

Nov 15. 2018 12:39. *淡水一日遊行程推薦*用走路玩四個景點~一滴水紀念館(免門票),雲門劇場,藝文風超美星巴克,滬尾砲台. 19060. 創作者介紹. 於 saliha.pixnet.net -

#7.《淡水》雲門劇場 - 芙萍kitty

創作者介紹 ... 淡水雲門劇場http://www.cloudgate.org.tw/front/staticPage/pages/theatre ... 這新完工的雲門劇場就在滬尾砲台跟高爾夫球場中間,. 於 kitty10292.pixnet.net -

#8.新北市淡水區雲門舞集、滬尾砲台 - Joy and Tom

雲門劇場 於2015 年4 月24 日開幕演出,是台灣第一個由民間捐款建造的劇院,也是華人世界第一個以表演藝術為核心的創意園地。 雲門劇場建築群,包括一個四 ... 於 cjyyou.pixnet.net -

#9.【雲門劇場】慢遞拍拍走專欄|綠意盈目的全新創作基地‧落腳 ...

與巨樹參天的滬尾砲台、淡水高爾夫球場為鄰。 朱銘的雕塑作品更添劇場空間的張力。 【雲門劇場】 ... 於 mikatogo.com -

#10.新北淡水半日遊B 雲門劇場、滬尾砲台、高爾夫史蹟館、一滴水 ...

光看雲門舞集的海報,其舞蹈動作張張美得像藝術照,令人激賞。 不由得進到雲門官網裡去參閱每齣舞蹈的簡介…… 於 lmypapa.pixnet.net -

#11.關於雲門劇場| 雲門劇場官網 - 雲門舞集

位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的雲門劇場,遠眺觀音山與淡水河出海口,淡綠玻璃帷幕的建築映照周遭高樹,融入恬靜的綠色地景。 2008年2月11日,雲門租賃16年,位於 ... 於 www.cloudgate.org.tw -

#12.【新北市淡水景點】淡水雲門劇場‧雲門舞集‧朱銘在雲門‧大樹 ...

淡水 這邊,沒想到有個腹地這麼大又這麼美的地方,它就是『雲門劇場』,之前來淡水去滬尾砲台,居然錯過這個景點, 因為滬尾砲台離雲門 ... 創作者介紹. 於 carriewu103.pixnet.net -

#13.看樹、看海、看表演-雲門劇場 - Event365生活誌

... 聽風、看海,感受悠閒自在的地方?藏身淡水的雲門劇場,就是一個如此吸引人,洋溢藝文氣息,慢活之樂的寶地!獨家介紹雲門劇場的創立故事與場地資訊! 於 www.event365.com.tw -

#14.田中央工作群X 淡水雲門劇場:以打造一個家的心情來接生

... 宜蘭「父母家」外出工作,心情上應該不是問題了。 標籤: 雲門舞集, 在田中央, 田中央工作群, 淡水雲門劇場, 黃聲遠, 林懷民, 建築師, 宜蘭, 公共建築. 於 www.thenewslens.com -

#15.淡水好鄰居海關碼頭、雲門劇場新開幕 - 竹圍工作室

「淡水文化藝術教育中心–雲門劇場」預定在2015年4月正式對外營運,以雲門2的「春鬥2015」作為起點,還有朱銘雕塑展、劉振祥攝影展等等精彩展演,身為好 ... 於 bambooculture.com -

#16.淡水雲門劇場:【朱銘在雲門】白彩人間系列雕塑展 - 非池中 ...

朱銘美術館為了籌建七年終將開幕的「淡水文化藝術教育中心雲門劇場」」特別規劃 ... 雲門劇場的室外平台,由朱銘先生和朱銘美術館展覽部經理李宇涵一起為觀眾導覽介紹 ... 於 artemperor.tw -

#17.淡水雲門劇場+星巴克雲門門市花生仙草星冰樂~IG打卡咖啡館

雲門 舞集位於淡水河旁的山坡上, 免費開放大家參觀,不需要門票, 若開車來請沿著一滴水紀念館的指標, 經過一滴水 ... 於 paulyear.com -

#18.再偉大的計畫也是從紮實的小事情這樣走來 淡水雲門劇場初訪

兆民說,「我們在海邊」的誕生確實就如臉書介紹上所寫的一樣:因為想看海而開的店,但不小心開太大了。他除了希望人們可以在這個空間好好欣賞蔚藍海景,更希望咖啡成為媒介 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#19.【淡水景點】淡水雲門星巴克,雲門劇場,文青必去 - 瑪姬幸福 ...

淡水雲門 星巴克,到淡水一定要去的景點,今年二月瑪姬才剛剛由以色列回國,所以四月的假期還來不及安排旅遊行程, 剛好可以度過一個悠閒的放假時光, ... 於 maggielife.tw -

#20.2015-0510 新北市淡水區雲門劇場by 陽明山腳下的法蘭克

雲門劇場 位於淡水中央廣播電台的舊址,旁邊緊鄰台灣高爾夫球場和滬尾砲台, 為台灣第一個以表演藝術為核心的文化園區,包括行政辦公室,技術工作坊, ... 於 www.waytogo.cc -

#21.【雲門舞集】淡水雲門劇場 朱銘在雲門 白彩人間系列雕塑展

淡水雲門劇場 終於開幕了!!!!一聽到這消息超開心的立馬上雲門舞集官方網站想訂票支持一下想不到北部場淡水的票都銷售一空了殘念~~~ 還好現場有朱銘大師的白彩 ... 於 rebecca1003.pixnet.net -

#22.漂泊42年雲門落腳淡水新家| 生活| 重點新聞 - 中央社

(中央社記者鄭景雯台北19日電)今年42歲的雲門舞集,漂泊多年終於有了新家,落腳淡水。淡水雲門劇場今天下午將舉行開館記者會,現場也將演出 ... 於 www.cna.com.tw -

#23.雲門劇場 - 新北市觀光旅遊網

景點介紹. 台灣揚名國際的雲門舞集,2008年因一把無情火,燒毀了雲門原來在八里租借的鐵皮屋排練場,後來透過與新北市政府合作,遂在中央廣播電台淡水分台舊址,結合原 ... 於 newtaipei.travel -

#24.淡水新景點【雲門舞集園區/星巴克雲門門市】免費看山看海看 ...

淡水 雲門舞集園區起源於八里的排練場發生火災,之後在淡水興建最新淡水文化藝術教育中心,也就是現在的雲門劇場所在地,於2015年4月正式對外營運,是淡水不可多得的新 ... 於 ub874001.pixnet.net -

#25.【新北景點】淡水區。雲門劇場建築環境都很美旁邊的星巴克更 ...

這天花洛米和美女友人從滬尾砲台旁邊的路往裡面走,散步一小段便能進到雲門劇場的範圍了。大大的雲門字樣,充滿綠意的建築和環境。 ... 而且,整個雲門劇場 ... 於 followmi.tw -

#26.淡水雲門劇場《水月》 林懷民為學生說舞 - 自由時報

雲門舞集今天在淡水雲門劇場演出《水月》教育場,邀請尖山國中、平溪國中、明德高中、 ... 演出前由雲門舞集創辦人、藝術總監林懷民介紹劇場、舞作, ... 於 news.ltn.com.tw -

#27.[美食] 星巴克淡水雲門門市.Starbucks 特色門市之森林系玻璃 ...

這間座落於雲門舞集劇場旁邊的星巴克淡水雲門門市,是知名的IG打卡跟網美拍攝 ... 漢中門市、鶯歌門市、新竹新豐門市跟這次要介紹的淡水雲門門市。 於 travelerliv.com -

#28.[美食] 淡水。最美星巴克-雲門劇場原花語餐廳-金品茶語|輕食

有著雲門舞集第一代舞者,雲門2創團藝術總監羅曼菲在輓歌中旋轉著裙擺的銅雕。 旁邊玻璃帷幕的小建築,這就是今天想介紹的花語咖啡。 原來花語餐廳金品 ... 於 yopalit.pixnet.net -

#29.淡水‧雲門劇場 - Shirley幸福部落

104/05/07 淡水新亮點~雲門劇場4月剛開幕時初訪,當時仍有少部分工程進行中5月初又再二訪也順手拍拍這是台灣第一個由民間捐款建造的劇院數年前八里排練 ... 創作者介紹. 於 shirley168.pixnet.net -

#30.舞動傳奇雲門劇場淡水有「藝」思律動小旅行 - 行遍天下旅遊網

近年雲門推出了深度導覽的活動,安排劇場導覽、說舞講座和身體體驗課程,供外界預約參加。其中「說舞」講座將從林懷民為何創始雲門、經典作品介紹、 ... 於 travelcom.com.tw -

#31.雲門舞集- 维基百科,自由的百科全书

雲門 舞集,是一個台灣的現代舞蹈表演團體,於西元1973年由林懷民創辦,也是台灣的第一個現代舞職業 ... 25172 新北市淡水區中正路一段6巷36號. 網站, 雲門舞集 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#32.雲門劇場 - 山富旅遊

台灣揚名國際的雲門舞集,2008年因一把無情火,燒毀了雲門原來在八里租借的鐵皮屋排練場,後來透過與新北市政府合作,遂在中央廣播電台淡水分台舊址,結合原有建築, ... 於 www.travel4u.com.tw -

#33.藝外創意- 【雲門劇場】 今天介紹的演出場地 - Facebook

【雲門劇場】 今天介紹的演出場地,好新! 之前介紹過的兩個演出場地都是歷史悠久的重要劇場, 而這次是集結好多人的期待後落成的雲門劇場。 「 位於淡水高爾夫球場與 ... 於 www.facebook.com -

#34.鏡花水月皆成空,探尋夢的綠劇場—淡水雲門劇場

日出晨之美,夕陽落日照,旖旎風光的淡水高地,最適合藝術工作者在此創作。雲門劇場內有排練場、辦公室、工作坊,練舞室裡沒有一根柱子,而且夠高,可以進行不同類型舞蹈 ... 於 www.tpc-sd.com -

#35.水月雲門

墨綠色建築主軸。starbucks 星巴克(淡水雲門門市)淡水雲門劇場前身為中央廣播 ... Trip.com為旅行者提供鄨水雲門囤景點地址、營業時間、簡介、開放 ... 於 fabiodemartini.it -

#36.新北|雲門劇場,建築環境都很美,旁邊的星巴克更是必訪

似乎有個商店,而且前面還有個荷花池,重點是還有個看起來正在舞動著的雕像。 公布答案,其實這裡就是星巴克的淡水雲門店,就隱藏在雲門劇場的戶外 ... 於 travel.yam.com -

#37.最新消息- 資訊中心 - 國泰金控

本週末(9月25日、26日)雲門舞集在自家淡水雲門劇場推出「2021國泰藝術節 來雲門跳舞」,是疫情趨緩後,雲門舞集的首檔演出。今(24日)召開記者會邀請媒體搶先觀看, ... 於 www.cathayholdings.com -

#38.2021國泰藝術節起跑歡迎全民來雲門跳舞

雲門舞集於本週末(25、26日)在自家淡水雲門劇場,推出「來雲門跳舞」,此為疫情趨緩後, ... 雲門舞集藝術總監介紹「2021國泰藝術節來雲門跳舞」 。 於 newsmedia.today -

#39.【新北】淡水/雲門劇場/兼具文藝劇場與休閒遊憩的新去處/免門票

創作者介紹 ... 雲門舞集新家就在淡水高爾夫球場與滬尾砲台間的樹林裡。 ... 淡水雲門劇場前身為中央廣播電台,如今保留下原基地與四分之一的大草坪,. 於 nancyik2001.pixnet.net -

#40.淡水景點【雲門劇場】看樹觀海賞文藝|適合散步溜小孩

雲門劇場 位於位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間,我們將車停在高爾夫球場的停車場, ... (1) 內容:導覽(包含建築、雲門歷史與雲門劇場園區環境介紹) 於 janice.life -

#41.淡水雲門劇場建築 - 零售貼文懶人包

提供淡水雲門劇場建築相關文章,想要了解更多淡水雲門劇場介紹、雲門劇場停車、淡水雲門停車相關零售資訊或書籍,就來零售貼文懶人包. 於 retailtagtw.com -

#42.【台北】淡水雲門劇場~淡水人不想告訴別人的私房景點!

淡水 就是這麼一個悠閒的地方,在經歷了八里祝融之災後,雲門舞集選擇在此地落腳生根,興建了新的淡水雲門劇場,也讓淡水人有一處新的景點可造訪,趁著還沒有大批遊客 ... 於 lulala89011.pixnet.net -

#43.淡水雲門門市 - 星巴克

門市設計也處處呼應雲門劇場的人文氣息,呈現截然不同的情調,融合自然、人文、咖啡三大元素的獨特體驗。 淡水雲門門市. 門市內主要吧台及座位區以流線型設計,呼應門市外 ... 於 www.starbucks.com.tw -

#44.《國泰藝術節來雲門跳舞》 - 口袋售票TikiPoki - 娛樂消費平台

《演出介紹》 ... 跳遍世界雲門在淡水走進雲門劇場就像自家後院屬於你慢活換氣的空間跳著舞連舞台都動了起來! ... 雲門舞者親身說舞看見雲門獨特的東西方身體訓練呈現雲門經典 ... 於 www.tikipoki.com.tw -

#45.【新北淡水景點】藝術與咖啡的完美結合。淡水雲門劇場 ...

淡水雲門劇場 ~星巴克咖啡,文青必到IG 打卡好地方. 1778. 創作者介紹 ... 春天是賞花的好季節,不想人擠人,那就來淡水雲門舞集感受藝術與咖啡的薰 ... 於 joyce0221.pixnet.net -

#46.雲門舞集-福容大飯店淡水漁人碼頭店

淡水雲門劇場 與巨樹參天的滬尾砲台,淡水高爾夫球場為鄰。 建築規劃尊重環境的歷史意義與綠色地景,兼及開放分享精神的實踐。 新建物置於砲台與球場之間的坳地, ... 於 www.fullon-hotels.com.tw -

#47.【新北淡水景點】藝術與咖啡的完美結合。淡水雲門劇場 ...

周未午后隨興開車來到淡海,原來計劃去前陣子開幕的新景點~美麗新影城及淡水禮萊廣場走走,. 意外發現星巴克咖啡淡水雲門門市,這裡可以說是新北市淡水區 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#48.BOT全民參與!雲門41年終於有了自己的家 - 遠見雜誌

然而,雲門成立41年後的第一個新家「雲門劇場」,終於在本月落成。 10日舉辦的落成典禮,大紅布幕高高掛,建築界、表演藝術界、文化界與淡水 ... 於 www.gvm.com.tw -

#49.雲門劇場 - S kudo

06.18 - 06.19 音樂偶戲光影戲最新節目雲門劇場位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間 ... 田一德B.T.O.純導覽(1) 內容:導覽(包含建築、雲門歷史與雲門劇場園區環境介紹) ... 於 s-kudo.de -

#50.舞動傳奇雲門劇場淡水有「藝」思律動小旅行 - 工商時報

近年雲門推出了深度導覽的活動,安排劇場導覽、說舞講座和身體體驗課程,供外界預約參加。其中「說舞」講座將從林懷民為何創始雲門、經典作品介紹、融合 ... 於 m.ctee.com.tw -

#51.新北.淡水旅遊景點: 雲門劇場 - 真心部落

雲門劇場 現在移至中央廣播電台的舊址!在淡水一滴水和平公園、滬尾炮檯、台灣高爾夫球場、媽媽嘴咖啡、老淡水餐廰這兒! ... 創作者介紹. 於 kelsy310.pixnet.net -

#52.新北市淡水區- 星巴克雲門門市.雲門劇場 - 王叮噹新的日子 ...

雲門劇場淡水雲門劇場 前身為中央廣播電台,如今保留下原基地與四分之一的大草坪,廣植200多棵樹, ... 新北市淡水區- 星巴克雲門門市.雲門劇場. 184. 創作者介紹. 於 jhy212jhy.pixnet.net -

#53.淡水藝文小旅行DAY1-1~~雲門劇場園區.朱銘白彩人間.一 ...

淡水 藝文二日遊,第一天,要漫遊『雲門劇場』園區,拜訪朱銘『白彩人間』,到『海關碼頭』找童趣,夜遊老街與河畔,夜宿淡水話當年。 第二天,星巴克悠閒早午餐,走訪淡水 ... 於 blog.xuite.net -

#54.淡水雲門劇場看舞看樹看夕陽 - 壹讀

位於新北市淡水高爾夫球場與滬尾炮台之間的雲門劇場,遠眺觀音山與淡水 ... 的敦親睦鄰活動中親自介紹這個劇場,從建築、劇場設置、新舞碼,談到劇場 ... 於 read01.com -

#55.《淡水•食》淡水最美星巴克|淡水雲門劇場|雲門Cloud Gate ...

沒有觀賞雲門舞集演出就很少沒到淡水雲門劇場沒想到星巴克咖啡竟然進駐淡水雲門劇場了看看星巴克咖啡這個美人魚的Logo也插足此地讓 ... 創作者介紹. 於 kingyang2011.pixnet.net -

#56.淡水•雲門劇場@ 半金俱樂部

淡水 •雲門劇場雲門劇場座落於淡水高爾夫球場與滬尾砲台園區之間,由於位處於淡水河的出海口附近,所以視野十分開闊,可遠眺對岸的觀音 ... 創作者介紹. 於 yhcchc.pixnet.net -

#57.淡水雲門 - Hoot |

雲門劇場 位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的雲門劇場,遠眺觀音山與淡水河出海口, ... 不是來看劇場,也多了一個悠閒散步的地方,一塊來淡水的雲門劇場走走吧,說. 簡介. 於 www.merylsantoptro.co -

#58.雲門劇場- 淡水區- 新北市 - 旅遊王TravelKing

位在淡水的雲門劇場,是一處充滿綠意與藝術品、可欣賞當代舞蹈節目,也適合散步休閒的文化園區。雲門舞集由林懷民於1973年成立,是台灣第一個職業舞團,也是所有華語社會的 ... 於 www.travelking.com.tw -

#59.夢的綠劇場--淡水雲門新家 - 走讀田中央.築夢台灣

歷經7年的時間,淡水雲門新家終於在2015年完成,讓享譽國際的雲門舞者得以有一個具有國際展演規格的舞台及排練場,也符合林懷民老師的期望,讓年輕的 ... 於 ivylee520.pixnet.net -

#60.淡水雲門劇場

創作者介紹 ... 去年, 雲門舞集在淡水的新劇場落成啟用, 又為淡水增添了一個新去處!! 趁著去石牌辦事的機會, 我在三月的一個午後來到雲門劇場.......... (搭乘捷運淡水 ... 於 tsaiteng2.pixnet.net -

#61.一滴水紀念館、雲門劇場、大樹書房~藝文淡水,文青之旅

[遊記] 新北淡水-一滴水紀念館、雲門劇場、大樹書房~藝文淡水,文青之旅~. 美景散散步 2016-11-01. neo_img_dsc08201 ... 館內也有介紹各種接榫、卡榫的技法跟造型。 於 happybox.tw -

#62.【淡水景點】雲門劇場「鬼斧神工的建築」,看完讓網友跪了

雲門劇場 溜溜趣。在台北淡水親近一下大自然,這邊有很多的樹木可以吸收芬多精外,還有表演可以看,不只看樹、看海,還可以看表演,雲門劇場就是首選了,走進去就看到 ... 於 www.melvinque.com -

#63.市政新聞-淡水雲門劇場開幕朱立倫邀民眾欣賞雲門風景 - 新北市 ...

淡水雲門劇場 今(19)日在新北市淡水文化藝術教育中心盛大開幕,園區特別展出雕塑大師朱銘的「白彩人間系列」雕塑及攝影家劉振祥的「雲門風景」攝影作品。 於 www.ntpc.gov.tw -

#64.手採春茶、體驗雲門舞者訓練,淡水里長哥帶你三天兩夜春遊 ...

位於飯店後方,緊鄰滬尾礮臺的雲門劇場是台灣第一個由民間捐款建造的劇院,由知名建築師黃聲遠設計,以尊重原本在地綠景的概念打造高度融合的建築群與環境共存。來到這, ... 於 yaoen.live -

#65.經典舞作選粹加魔幻舞台秀雲門邀民眾一起來跳舞(影音)

在疫情趨緩之際,雲門舞集特別在自家淡水劇場推出全新節目「2021國泰藝術節來雲門跳舞」,除了獻演《白水》、《水月》、《十三聲》等經典舞作精華, ... 於 www.rti.org.tw -

#66.雲門劇場 - 艾爾頓遊記

2008年2月11日的一場意外火災, 將雲門劇場位於八里烏山頭鐵皮屋的排練場心血付之一炬, ... 創作者介紹 ... 看到滬尾砲台售票亭再往前進到淡水高爾夫球停車場. A105.JPG. 於 cxeltonlee.pixnet.net -

#67.新北市景點》淡水雲門劇場.來這賞景&花語餐廳用餐去

而今天青青要介紹的雲門劇場可以免費入園, 我覺得也很值得來逛逛拍照唷! 雲門劇場,位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台間, 大家 ... 於 yoke918.com -

#68.Trio Zilia 三重奏《動物醫生的煩惱》 - TixFun售票網

Trio Zilia 三重奏《動物醫生的煩惱》. 主辦:財團法人雲門文化藝術基金會. 立即訂購 ... 雲門劇場最讓人期待的家庭音樂會回來了! ... 藝術家介紹□. 小提琴|李宜錦. 於 tixfun.com -

#69.淡水“雲門劇場” - 旅遊通部落格

雲門劇場 的新潮外觀根據媒體報導,位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的雲門劇場已於近日落成,我於4月29日專程搭三重客運857路公車在“ ... 創作者介紹. 於 good3610.pixnet.net -

#70.[遊記] 逛逛淡水雲門劇場&朱銘白彩人間&大樹書房 - Tina太太 ...

拾起碎了一地的玻璃心,繼續往前走, 融合在樹景中的美麗建築就這麼映入眼底。 雲門劇場的歷史、環境介紹 ... 於 lazytina.com -

#71.淡水雲門劇場– 表演藝術評論台

此次《桑布伊2020雲門劇場音樂分享會》演出中,桑布伊先演唱了〈椏幹〉 ... 成了重點,節奏上缺乏輕重緩急,以致讓原本音樂推動劇情的美意,時常僅止於音樂介紹劇情。 於 pareviews.ncafroc.org.tw -

#72.淡水超人氣打卡景點| 新北市雲門劇場建築,大樹書局 - 寶寶溫 ...

這天為了拜訪新開幕的星巴克雲門門市,造訪了座落在淡水山邊的雲門劇場,怎麼會這麼美,根本是網美們拍照的聖地,而且是無料參觀,周邊還擺了好多朱銘 ... 於 bobowin.blog -

#73.記|新北市淡水區雲門劇場走走看夕陽

之前一直有朋友說住淡水,可以到雲門劇場走走. 嗯,待了半年多的淡水,雲門劇場一直放在腦中只是個"聽說"可以去走走的地方, ... 創作者介紹. 於 kreeyherb.pixnet.net -

#74.雲門淡水園區》日光下夢想飛揚,來自田中央的綠劇場

直到淡水雲門劇場落成之前,雲門一直是行政在台北市區,排練在八里,長達四十年,雲門人無法相處在同一個地方。 因為雲門的舞蹈表演帶給太多人難以 ... 於 www.housearch.net -

#75.淡水雲門劇場|身心換氧的雲門導覽與身體體驗行程+停車地圖

因為2020 OPEN Taipei 才知道淡水的雲門劇場竟然有提供導覽及身體體驗,平常只要滿15 ... 平常雲門劇場的戶外是開放的,但劇場內是辦公及練舞室、演出空間,因此不對外 ... 於 aluluday.com -

#76.表演藝術結合旅行地圖雲門劇場另類行銷淡水 - 中國時報

劇場結合在地觀光!淡水雲門劇場今年推出的全新手繪節目單令人耳目一新,首度以手繪觀光地圖推薦淡水好吃好玩去處,更與在地店家合作,融合劇碼元素 ... 於 reader.turnnewsapp.com -

#77.2015-0510 新北市淡水區雲門劇場 - 陽明山腳下的法蘭克

雲門劇場 位於淡水中央廣播電台的舊址,旁邊緊鄰台灣高爾夫球場和滬尾砲台, 為台灣第一個以表演藝術為核心的文化園區,包括行政辦公室, ... 創作者介紹. 於 ballenf.pixnet.net -

#78.雲門劇場 - 淡水維基館

雲門劇場 ,位於中央廣播電台淡水分台的舊址,左鄰台灣高爾夫球場與淡水忠烈祠、右鄰滬尾礮臺,由以「宜蘭厝」聞名的建築師黃聲遠設計,為臺灣首個以表演藝術為 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#79.(淡水景點)探索雲門舞集雲門劇場,和朱銘人間系列雕塑一起 ...

淡水 是雲門舞集的大本營,占地1.5公頃的雲門劇場,散佈著朱銘老師的人間系列雕塑作品,集合了新手父母、俊男美女、阿叔大媽、龐克女孩、都會OL、年輕 ... 於 life.jasonjc.com -

#80.【淡水雲門】【森林文藝系的星巴克+雲門劇場.隨筆】~【下集】

依依不捨的離開了雲門星巴克,我和肥B繼續往雲門劇場前進。 ... 【淡水雲門】【森林文藝系的星巴克+雲門劇場.隨筆】~【下集】. 11. 創作者介紹. 於 vivianbling.pixnet.net -

#81.雲門舞集淡水劇場-台灣第一個以表演藝術為核心的文化創意園區

位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的雲門劇場,遠眺觀音山與淡水河出海口,淡綠玻璃幃幕的建築映照週遭高樹,融入恬靜的綠色地景。這是台灣第一個由 ... 於 hua15530807.blogspot.com -

#82.開放時間-雲門劇場Cloud Gate Dance Theatre附近景點

"趁著早上陽光普照的好天氣,與Kevin來到淡水山上的雲門劇場,與四周生態環境融為一體的高水準表演場地,滿園的原生森林環境,能遠眺淡水河出海口的絕妙 ... 於 hk.trip.com -

#83.【遊記】淡水雲門劇場假日踏青的好地方2019/11/16

位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的雲門劇場,於2015年在民間熱情捐款下興建開幕,特殊的建築 ... 【遊記】淡水雲門劇場假日踏青的好地方2019/11/16. 90. 創作者介紹. 於 jeanitalin.pixnet.net -

#84.【育兒】第一次的【淡水雲門劇場】家庭音樂會【Fa Si 不見了 ...

【育兒】第一次的【淡水雲門劇場】家庭音樂會【Fa Si 不見了】+ 國家音樂廳【林懷民舞作精選】退休前最後回顧(7Y6M). 160. 於 evalucute0618.pixnet.net -

#85.【淡水】遠離塵囂享受寧靜的建築之美~雲門劇場

淡水雲門劇場 是由黃聲遠建築師所打造的表演文化園區,與巨樹參天的滬尾砲台,淡水高爾夫球場為鄰。舊址是前中央廣播電台,保留了中央廣播電台紀念性 ... 創作者介紹. 於 iting35.pixnet.net -

#86.淡水|Cloud Gate Theater 雲門劇場・雲門星巴克 - Virginia ...

創作者介紹 ... 那個moment 突然很想坐上公車,很想去雲門劇場、淡水河岸看夕陽 ... 當然也要到星巴克淡水雲門門市喝杯我最愛的cafe Misto. 於 virginiatu.pixnet.net -

#87.雲門劇場-新北淡水不看劇也行的漫步輕旅行,朱銘作品陪你 ...

當然裡頭還有些關於雲門舞集、雲門劇場的介紹。 還有一些行動藝術表演。 慢慢晃得到了不少的收穫。 雲門劇場 我們繼續深入雲門劇場吧 ... 於 lisajourney.com -

#88.淡水雲門劇場看舞看樹看夕陽

位於台北淡水高爾夫球場與滬尾炮台之間的雲門劇場,遠眺觀音山與淡水河出 ... 林懷民30日在一場社區的敦親睦鄰活動中親自介紹這個劇場,從建筑、劇場 ... 於 tw.people.com.cn -

#89.手採春茶、雲門舞者訓練里長哥帶你三天兩夜春遊最美淡水

位於飯店後方,緊鄰滬尾礮臺的雲門劇場是台灣第一個由民間捐款建造的 ... 每天的日常訓練,除了認識自己身體,還會有劇場職人介紹已經創立47 年的雲門 ... 於 www.setn.com -

#90.【新北.旅遊.景點】雲門劇場簡介 - 遊台灣

雲門劇場. 台灣揚名國際的雲門舞集,2008年因一把無情火,燒毀了雲門原來在八里租借的鐵皮屋排練場,後來透過與新北市政府合作,遂在中央廣播電台淡水分台舊址,結合原 ... 於 taiwan.play.tours -

#91.雲門劇場- 台北- abic愛貝客親子遊

地址:新北市淡水區中正路一段6巷36號 · 電話:(02)2629-8558 · 營業時間:戶外開放時間06:00-20:00 · 價位:免費參觀 · 停車場:有 · 無線網路:無 · 部落格介紹:Yuki's Life ... 於 www.abic.com.tw -

#92.財團法人雲門文化藝術基金會 - 104人力銀行

【徵才職缺】機電/工務專員、機電/工務助理、推廣企劃【公司簡介】4 個工作職缺、 ... 雲門劇場於2015年4月24日開幕演出,是台灣第一個由民間捐款建造的劇院,也是華人 ... 於 www.104.com.tw -

#93.【新北市】再訪淡水新亮點~雲門舞集劇場VS. 雲門星巴克

雲門 舞集劇場~~這處淡水新亮點2015年4月開幕至今己快滿三年台灣第一個由民間集結捐款挹注建造而成的劇院主要用來表演藝術的文化園區從淡水中正路順著 ... 於 a94177017.pixnet.net -

#94.淡水雲門劇場淡水景點【雲門劇場】看樹觀海賞文藝|適合散步溜 ...

保留了中央廣播電臺紀念性建築的結構與外觀,才知道原來雲門舞集在淡水有個超美劇場。這個雲門劇場,花語餐廳,另外還有雕塑大師朱銘的白彩人間系列作品;在這裡除了能 ... 於 www.retrplusapp.co -

#95.邱坤良專欄:文化與文創 雲門淡水現身說法 - 風傳媒

雲門 的新家位於翠綠林蔭環抱的山巒,劇場周圍200多棵樹,是林懷民從田尾、埔里精心挑選過來落地生根。動態感十足的羅曼菲在《輓歌》中旋轉的雕像、朱銘 ... 於 www.storm.mg -

#96.雲門劇場 - 打開台北2021

介紹 :山坳裡的青銅雲頂是雲門大火後的新家,台灣第一個由民間力量捐助興建的藝術 ... 位於淡水的雲門劇場,遠眺觀音山與淡水河出海口,淡綠玻璃帷幕的建築,融入恬靜 ... 於 www.opentaipei.org -

#97.【台北】2019淡水新景點超美綠建築雲門劇場,朱銘雕塑展

創作者介紹 ... 最近我發現淡水有些新景點可以去第一個我想去的是雲門劇場 ... 它是雲門舞集2015年興建的劇院銅綠色的建築屋頂有著浮雲的意象. 於 vera430.pixnet.net