淡水馬偕住院中心電話的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳義芝寫的 晚來天隨筆:2020年日記 和黃瑽寧的 身教:黃富源.黃瑽寧這對醫生父子都 可以從中找到所需的評價。

另外網站門診訊息 - 馬偕紀念醫院也說明:(2)淡水馬偕馬偕樓一樓住院中心(TEL:2809-4661轉2247) (3)若您需醫師專業解說,請掛門診,比照一般門診收費。 本院設有早期療育聯合門診(對象:6歲以下學齡前兒童), ...

這兩本書分別來自爾雅 和寶瓶文化所出版 。

國立陽明大學 科技與社會研究所 王文基、陳嘉新所指導 林桂卉的 拼裝醫療化:台灣精神醫學的自殺論述與政策參與 (2013),提出淡水馬偕住院中心電話關鍵因素是什麼,來自於自殺、自殺防治、台灣精神醫學、醫療化。

而第二篇論文臺北醫學大學 傷害防治學研究所 蔡行瀚所指導 簡定國的 非創傷成人病患到院時死亡之預後分析研究 (2006),提出因為有 到院時死亡、預後分析、院外心臟停止、地區差異性、存活率、恢復自發性循環、目擊者、緊急醫療救護系統的重點而找出了 淡水馬偕住院中心電話的解答。

最後網站台兒通訊: 2018 - Google 圖書結果則補充:... 馬偕醫院的臨床工作新創立的診所將延續張東醫師在台北馬偕醫院妊娠評估中心的所有業務並貫徹其創業理念新診所位於台北市中山北路和民權西路口距馬偕醫院或捷運淡水 ...

晚來天隨筆:2020年日記

為了解決淡水馬偕住院中心電話 的問題,作者陳義芝 這樣論述:

由於順著心境變化,並未強迫每天記錄,也就時長時短的隨筆形式於焉成形,它可以是瞬間偶然的感觸,也可以是長年積累的思考。 在陳義芝筆下的二○二○年,是災厄病苦的一年,也是你我應該記得的一年,走過低谷邁開腳步,準備迎接全新的未來。

拼裝醫療化:台灣精神醫學的自殺論述與政策參與

為了解決淡水馬偕住院中心電話 的問題,作者林桂卉 這樣論述:

自殺問題已成為當代各國關切的重要公衛議題,世界衛生組織與先進國家紛紛推動防治策略加以因應。台灣於1969年出現民間與精神科醫師合作的自殺防治專責機構,並於2006年開始執行全國性自殺防治計畫,由精神醫學主導自殺防治系統。精神科醫師參與台灣的自殺防治已有相當長的時間,並進一步於當代執掌全國性的自殺防治計畫。然而在此同時,台灣的政治、社會、經濟型態均經歷快速變遷,精神醫學作為主導自殺防治的專業知識,因此隨之轉變。本研究試圖勾勒這些變化如何影響當代台灣的自殺防治政策,並透過政策推動進而成為台灣社會的行為準則,甚至形塑台灣社會對於自殺的想像。本研究的研究方法以文獻分析為主,訪談為輔。分析材料為台灣精

神科醫師所發表之中英文學術論文,以期理解專業知識對於自殺研究的關切,並佐以若干當代自殺防治與自殺研究的實作者之訪談,以涵蓋當代自殺防治與研究的實作細節。本研究發現,1960年代末期,在一般媒體報導中,已可看到自殺的心理衛生化,精神科醫師也開始於醫學普及期刊中為文討論。戰後至今,台灣精神醫學的自殺研究產生研究對象與研究方法的轉變。2000年後的自殺研究則以大範圍群體為主要研究對象,並以統計學方法分析之。這些研究不僅因應全國性自殺防治政策制定,而調整研究方法與研究對象。此外,學術研究分析結果也成為自殺防治政策制定的重要參考。除論述分析外,本文也探究2006年後台灣自殺防治計畫的實作情況,並以「簡式

健康量表」、「守門人理論」及「限制自殺工具取得」三項政策為主要分析標的,呈現自殺防治計畫的拼裝性質,以及實作者對於如何防治的不同想像與見解。最後,本文試圖將由台灣精神醫學專業所主導的自殺防治政策與既有醫療社會學的「醫療化」理論進行比較與對話,以呈現台灣自殺防治不同於西方的拼裝「醫療化」情狀。

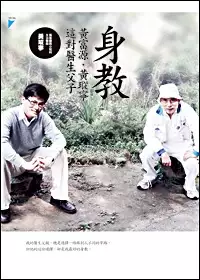

身教:黃富源.黃瑽寧這對醫生父子

為了解決淡水馬偕住院中心電話 的問題,作者黃瑽寧 這樣論述:

所有父母都認同,身教比起學才藝、進資優班更重要,但卻很難做到!身教沒有捷徑,就是父母必須帶頭做給孩子看! 這是一位名醫父親,藉由身教,就教出一位好醫生的故事! 李明亮、林文虎、洪蘭、曾志朗、賴其萬、謝博生、蘇明進典範推薦!(依姓氏筆劃順序排列) 黃富源曾獲: 第二屆亞洲傑出兒科醫師獎 第四屆台灣兒童醫療貢獻獎終身貢獻獎 連續六屆馬偕醫院「臨床最佳導師」殊榮 台北醫學大學醫學系最佳主治醫師 我的名醫父親,總是選擇一條跟別人不同的窄路, 但他的這份選擇,卻是我最好的身教。 我父親這輩子,從沒有要求我,和他一樣,成為一位醫生。 即使其他醫生無法察覺的病因,他總妙手

回春;即使他將馬偕小兒科擴大成兒科重鎮;即使他獲亞洲傑出兒科醫師獎、台灣兒童醫療終身貢獻獎、名列世界名人,但這些這些,都遠不及他從病人及病人家屬獲得的感謝,來讓他更為感動。 而這些溫暖與感動、信任與感謝,像是滴水穿石,一天一天,以極其強大的力量,潛移默化著我。 多年後,我披起白袍,和父親當年一樣,也成為小兒科醫生。 不是因為父親的「說」,而是因為父親的「不說」,因為他總是做給我看。 我的父親,不只贏得我的愛,更擁有我的尊敬。 對孩子來說,「身教」是最有說服力的教養。 對於孩子的教養,我們當父母的就像處在戰國時代,我們忙著送孩子學才藝、擠進資優班、要求他們考第一,我們無時不焦慮

、惶惑,是不是少做什麼,孩子是不是錯過什麼。 我的父親誠實、謙遜、正直、博學,以同理心與憐憫心對待病人,總是堅持給病人一線希望,雖然他什麼都沒對我說,但當他35年都這麼做時,卻比對我說了千百萬次還有用。 每個孩子都是踏著父母的腳步往前進,父母的耳提面命、再三叮嚀,也許能短暫收到成效,但「父母怎麼想」、「父母怎麼做」才是長期內化成孩子的人格及學習。當你希望孩子成為什麼樣的人,請先要求自己做到。我從父親身上,看見這樣的身教,無聲卻深遠。 作者簡介 黃瑽寧 基督徒。小兒科醫師,育有一男一女。畢業於建國中學,台北醫學大學醫學系,於台灣大學臨床醫學研究所博士班修業中。曾任馬偕紀念醫院小兒科住

院醫師、總醫師、小兒感染科研究員、小兒急救加護重症科主治醫師、阿姆斯特丹大學附設醫學中心(The Academic Medical Center (AMC) of the University of Amsterdam)短期研究員。現於馬偕紀念醫院小兒感染科主治醫師。其部落格:「疑難雜症的故事」獲選2009第五屆華文部落格大獎年度最佳生活情報推薦優格。著有暢銷書《輕鬆當爸媽,孩子更健康》(時報出版)。 黃富源 黃瑽寧的父親黃富源醫師,是一位用熱情、專業及同理心獻身並改變台灣兒科的醫師。現為馬偕紀念醫院兒科資深主治醫師、台大暨北醫醫學院兼任教授。 曾獲: .第二屆亞洲傑出兒科醫師獎

.第四屆(2011)台灣兒童醫療貢獻獎終身貢獻獎得主 .近十年連續六屆馬偕醫院「臨床最佳導師」殊榮 .九十九年度台北醫學大學醫學系最佳主治醫師 畢業於台灣大學醫學院醫科,曾擔任中華民國感染症醫學會理事長、台灣兒科醫學會理事長、衛生署副署長。

非創傷成人病患到院時死亡之預後分析研究

為了解決淡水馬偕住院中心電話 的問題,作者簡定國 這樣論述:

題目:非創傷成人病患到院時死亡之預後分析研究背景:全國各醫院急診室均有到院時死亡(DOA, Death-On-Arrival)的病患。醫護人員常會面臨病患家屬或朋友的問題是:「醫生,病人還有救嗎?」。DOA病患的存活之機率為何?與到院前之反應時間、緊急醫療救護處置、救護技術員素質有沒有因果關係?病患出院時的功能如何?值得研究探討。美國和加拿大的研究報告顯示院外心臟停止(OHCA, Out-Hospital-Cardiac-Arrest)的存活率是相當低的,平均小於6.4%。在台灣地區到院時死亡(DOA)或院外心臟停止(OHCA)之存活率約在1-7.2%之間。近年來,隨著醫療科技的進步及緊急醫

療救護系統(EMS, Emergency Medical System)的發展,存活率有上升的趨勢。本研究收集由同組急診醫師在不同位置(都市vs 鄉鎮)的醫院急診室,研究分析到院時死亡的病人之存活預後,了解其存活率的情況並探討影響病患存活率的因素,以及存活率是否有地區之差異性。材料及方法:收集民國九十四年整年度(自2005年1月1日至2005年12月31日止)馬偕紀念醫院台北院區及淡水院區所有到院時死亡的非創傷成人病患,為研究材料。收集資訊來源包括到院前之救護紀錄表,病人於醫院的急救記錄單、急診病歷以及住院病歷。參考Utstein style設計問卷來登錄資料,問卷內容主要變項包括:年齡、性別

、院區、到院方式、有無目擊者、緊急醫療救護系統反應時間、抵達醫院時間、救護技術員到達前是否有人執行CPR、到院後醫院醫師決定是否急救、醫院急診紀錄到院的日期及時間、急診室急救時之最初心律、是否有恢復自發性循環 (ROSC, Return Of Spontaneous Circulation) 、離開急診室的日期及時間、循環恢復後病患住院病況、循環恢復後病患活著出院之機率、猝死原因認定及實驗室檢查報告等。統計分析則使用描述性統計,計算平均值、中位數、標準差、最大值、最小值、百分比及頻率。類別變項使用卡方氏檢定及費雪精確檢定;連續性變項則使用獨立t檢定。p < 0.05 則判定統計上有顯著差異。統

計軟體採用SPSS.12.0版。結果:非創傷成人到院時死亡的病患有330人,其平均年齡為67.6歲,最小為19歲,最大為100歲。有31位(9.4%)病人因已明顯死亡,在家屬同意下於急診室未再施予急救,排除於本研究之對象。其餘299位有施予急救的病人,有117位恢復自發性循環(ROSC),比例為39.1%;其中71位病人住院(23.7%)。但是只有21人活著出院(7.0%);包括3位(1%)可以自由活動;3位(1%)需臥床,可與外界良好溝通;其餘15人(5.0%)則為植物人狀態。故只有6位(2.0%)病人,算是真的急救成功。分析兩院區緊急醫療救護系統(EMS),台北院區與淡水院區平均反應時間(

3.9分鐘 vs 7.7分鐘)及求救到送醫時間(20.6分鐘 vs 30.0分鐘)台北院區皆較淡水院區為短,統計上有顯著差異。而ROSC(44.3% vs 27.7% )與有生命蹟象住院(29.8% vs 12.4%)台北院區的機率也較淡水院區高,統計上亦有顯著差異。至於病患活著出院的機率,台北院區雖較淡水院區高2倍以上(8.5% vs 3.6%),但未達統計上顯著差異(p=0.098)。急救後恢復循環(117位)的分析,以台北院區、老人(>65歲)、有目擊者、求救到送醫院時間短、非心臟致死及非低體溫等較高,統計上皆有顯著差異。經急救恢復循環後,活著出院(21位)的分析,以成人(15-65歲)

、有目擊者(真正活著出院的病患皆有目擊者)、求救到送醫院時間短、心臟病致死、血液的酸鹼度較高、鉀離子濃度正常及急診最初心律為心室頻脈等較高,統計上有顯著差異;而性別、院區、到院方式、反應時間、血紅素、體溫及ROSC的時間,則統計上無顯著差異。分析台北院區台北市消防隊中級與高級救護員對到院時死亡病人的影響。發現高級救護員收到電話求救到救護車送病人到醫院所需平均時間較中級救護員長(25.4分鐘 vs 19.0分鐘),統計上有顯著差異。接受高級救護員救護之DOA病患的ROSC(p=0.016)、活著住院及活著出院的比例亦較中級救護低,但是後兩者未達統計上顯著差異。結論:本研究發現到院時死亡的非創傷成

人病患其存活率為7.0%。經急救恢復循環後,影響活著出院的病人之因素以(1)有目擊者、(2)成人(15-65歲)、(3)求救到送醫院時間短、(4)心臟病導致DOA、(5)血液的酸鹼度較高、(6)鉀離子濃度正常、(7)急診最初心律為心室頻脈為重要因素,統計上有顯著差異;而性別、院區、到院方式、反應時間、救護技術員等級、血紅素、體溫及ROSC的時間,則統計上無顯著差異。

想知道淡水馬偕住院中心電話更多一定要看下面主題

淡水馬偕住院中心電話的網路口碑排行榜

-

#1.育兒生活 12月號/2013 第283期: 8大壓力Out! 全職媽媽的進擊

黃彥華醫師 12 月 7 日(六)下午 14 : 00 ~ 15 : 30 住院大樓 12 樓國際會議廳新北市 ... 淡水院區馬偕樓 4 樓婦產科門診不接受電話報名聯合醫院忠孝院區課程:產前教育 ... 於 books.google.com.tw -

#2.自費檢測COVID-19戶外採檢門診 - 台北馬偕紀念醫院

自費檢測COVID-19戶外採檢門診為配合衛生福利部防疫政策,淡水馬偕紀念醫院依中央流行疫情指揮中心「開放部分民眾自費檢驗COVID-19(新冠肺炎核酸檢測)申請規定」, ... 於 211-75-137-248.hinet-ip.hinet.net -

#3.門診訊息 - 馬偕紀念醫院

(2)淡水馬偕馬偕樓一樓住院中心(TEL:2809-4661轉2247) (3)若您需醫師專業解說,請掛門診,比照一般門診收費。 本院設有早期療育聯合門診(對象:6歲以下學齡前兒童), ... 於 www.mmh.org.tw -

#4.台兒通訊: 2018 - Google 圖書結果

... 馬偕醫院的臨床工作新創立的診所將延續張東醫師在台北馬偕醫院妊娠評估中心的所有業務並貫徹其創業理念新診所位於台北市中山北路和民權西路口距馬偕醫院或捷運淡水 ... 於 books.google.com.tw -

#5.住院須知 - 馬偕紀念醫院

(一)所有住院病人及陪病者都需確認篩檢為陰性後,始得進入病房; ... 如您有需求可向住院中心索取單張;或洽台灣安寧照顧協會諮詢(02-28081585)。 於 www.mmh.org.tw -

#6.住院服務:馬偕醫院

病患住院須知 預約住院 一、等待住院者請留聯絡電話。 二、床位係當日有空床方能通知住院(通知住院時間為每日11:30以後),無法事先預知,請您安心等候。 於 asia-uib.us -

#7.馬偕紀念醫院淡水分院電話號碼02-2809-4661 - 樂趣地圖

於新北市西醫醫院,診所的馬偕紀念醫院淡水分院電話號碼:02-2809-4661,地址:新北市淡水區民生路45號1樓, ... 台北縣長期照護管理示範中心淡水分站02-28084946 於 poi.zhupiter.com -

#8.淡水馬偕醫院住院中心電話,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

淡水馬偕 :馬偕樓住院中心.週一至週...時間外或急診病人請至該院區急診住院櫃檯辦理。◎床位安排係當日有空床方能通知住院,請留電話安心等候通知。,本院住院病床 ... 於 igotojapan.com -

#9.住院服務 - 馬偕紀念醫院

住院 手續說明│住院費用│住院須知│訪客探病時間 │交通車時刻表│DRG下不適出院狀況│本院病床狀況│轉床預約申請單. 資料異動時間:2020年09月09日. Top. 於 ww3.mmh.org.tw -

#10.淡水馬偕醫院住院中心電話 - 社群貼文懶人包

淡水馬偕 紀念醫院總機:(02)2809-4661.缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=。 門診快訊- 馬偕紀念醫院。 (2)淡水院區馬偕樓一樓住院中心(TEL:2809-4661轉2247) (3)若您 ... 於 healthtagtw.com -

#11.證明書申請 - 台北馬偕紀念醫院

淡水 院區:馬偕樓一樓住院中心。(電2809-4661轉2577). 六、申請方法及費用:. 種類, 費用, 申請方法, 工作天 ... 於 www.xn--6xq291p.tw -

#12.台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 - 衛生福利部 ...

... 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院. 醫事機構種類, 電話, 02-25433535. 地址, 臺北市中山區中山北路2段92號. 分局別, 臺北業務組, 特約類別, 醫學中心. 於 www.nhi.gov.tw -

#13.首頁:馬偕紀念醫院

新北市淡水區民生路45號 · (02)2809-4661 · (02)2809-4679. 於 www.mmh.org.tw -

#14.病房介紹及收費標準 - 亞東醫院

電視機、電冰箱、電話、電動病床、盥洗用品一套、衛生紙。 健保床. 1,721元. ---. ---. 於 www.femh.org.tw -

#15.馬偕紀念醫院|工作徵才簡介|1111人力銀行

台北院區醫事檢驗科醫檢師(1/7)、台北院區托嬰中心托育員(12/31)、台北院區遠距照護中心護理師、淡水院區業務課事務員、台北院區醫學研究部短期專案研究助理、淡水院區 ... 於 www.1111.com.tw -

#16.馬偕學校財團法人-馬偕醫護管理專科學校-首頁

教育推廣中心(LINE官方)2 ... 2021-12-08馬偕醫護管理專科學校110學年度「學校品德優良學生選舉」當選名單公告 · 2021-12-07〔視光學科招生簡章〕110學年第2學期推廣 ... 於 www.mkc.edu.tw -

#17.網路掛號-依科別 - 馬偕紀念醫院

一般外科掛號REGISTER BY DIVISION ... ▻18歲以下病患,請改掛馬偕兒童醫院或淡水馬偕醫院兒科。 ▻醫師看診日期內呈現醫師[自約診]或標示[停診],不提供網路掛號,請見諒。 於 203.69.179.10 -

#18.蒸發的病床不是VIP 如何找到救命床? - 康健雜誌

台北馬偕醫院急診觀察室裡,醫師解釋請病人等床,家屬卻打斷醫生 ... 尤其醫學中心或區域醫院更是民眾偏好的住院選擇,寧可候床也不願轉院。 於 www.commonhealth.com.tw -

#19.因應防疫升級提供遠距視訊門診服務 - 台北馬偕紀念醫院

因應防疫升級提供遠距視訊門診服務. 來源: 遠距照護服務中心. SHARE. 因應COVID-19疫情,台北院區與淡水院區提供「遠距視訊防疫門診」,適用對象為本院門診穩定慢性病 ... 於 211.75.167.166 -

#20.淡水馬偕醫院住院中心電話的推薦與評價, 網紅們這樣回答

住哪間飯店、喝下午茶、做SPA吃五星級美食自助餐,都能看社群網紅的推薦喔! 社群網紅飯店旅館推薦指南 淡水馬偕醫院住院中心電話. 於 hotel.mediatagtw.com -

#21.馬偕紀念醫院- Services

馬偕 紀念醫院FB粉絲專頁中山北路二段92號, Taipei, Taiwan 104. ... 一樓住院中心週一至週五:08:30 至17:00 週六及假日:08:30 至16:00 ◎ 淡水院區:馬偕樓住院中心 ... 於 www.facebook.com -

#22.拒絕延命治療與安寧療護之探討 - 第 246 頁 - Google 圖書結果

和信治癌中心醫院居家聯絡人王秋雯(助理護理長)地址112 傳真(02)2897-2233 台北市北投區立德路 125 號電話(02)2897-0011#2580 台北縣馬偕紀念醫院住院病房名稱安寧療護 ... 於 books.google.com.tw -

#23.全台醫院看診資訊異動一次看【不斷更新】 | 生活 - 中央社

淡水馬偕 紀念醫院. 1. 門診人流降載措施,取消夜診、非急迫性之住院、手術(門診手術)、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健、語言治療。 於 www.cna.com.tw -

#24.十信風暴 - Google 圖書結果

馬偕 清同治年間到台灣,在淡水創立馬偕醫館,日後演進為馬偕紀念醫院,至今有百年歷史, ... 病房外頭護士站窸窸窣窣有點騷動,想必是住院醫師帶著護士輪流查房。 於 books.google.com.tw -

#25.住院手續說明 - 馬偕紀念醫院

淡水馬偕 :馬偕樓住院中心 ... 時間外或急診病人請至該院區急診住院櫃檯辦理。 ◎床位安排係當日有空床方能通知住院,請留電話安心等候通知。 於 www.mmh.org.tw -

#26.病人候床入院暨出院須知-住院服務 - 三軍總醫院

二、病房行政助理電話通知後,至等二護理站領取出院通知單與相關病歷文件資料,攜帶當事人健保卡及相關資料,至住出院櫃檯辦理出院事宜。您可以依您的自由意願隨時申請出院 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#27.淡水馬偕新樓啟用增近百餘床中重度病房

馬偕 醫院淡水院區全新醫療大樓「馬偕樓」今天起陸續提供門診、急診服務。 ... 馬偕樓耗資新台幣三十億元,考量住院病人需求,更設計「空中花園」 ... 於 www.epochtimes.com -

#28.賈永婕捐醫療物資!1通電話串起和小S超玄緣分 - 奇摩股市

娛樂中心/丁雅芳報導藝人小S(徐熙娣)的阿嬤在本月3日, ... 賈永婕表示她在本月2日,接到一個訊息,來自淡水馬偕的護理督導「冠琪」,冠琪向她表達 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#29.新生兒加護病房 - 馬偕紀念醫院

93年成為新生兒轉診中心 ... 105年馬偕兒童醫院成立 ... 電話:02-2543-3535 傳真:02-2523-2448 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人 淡水馬偕紀念醫院 (251020) 新北市 ... 於 www.xn--6xqw10p.tw -

#30.「台北馬偕醫院住院中心電話」懶人包資訊整理(1)

週一至週... 淡水院區:馬偕樓住院中心. 週一至週... 床位安排係當日有空床方能通知住院,請留電話安心等候通知。 ◎ 已逾通知辦理 ... ,掛號服務, 電話. 電腦語音掛號, ( ... 於 1applehealth.com -

#31.電話服務:馬偕醫院

電話 服務 ; 掛號服務, 電話 ; 電腦語音掛號, (02)2808-3046(全年無休) ; 人工預約掛號, (02)2809-9495 (週一至週五8:00~17:00) ; 轉診中心, (02)2809-4661轉2237、2238 ; 單位 ... 於 www.mmh.org.tw