禪修課程的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦釋繼程寫的 禪式生活 和RodneySmith的 生死習題:人生最後的必修課都 可以從中找到所需的評價。

另外網站禪修課程 - 樂禪林道場也說明:首頁 樂禪法訊 禪修課程. 產品搜尋. 樂禪法訊. 禪修課程 · 最新消息 · 年度共修表 · 和我們一起用功 · 僧眾學習 · 法會剪影. 禪修課程. 華嚴經年度共修時間. 總數.

這兩本書分別來自財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 和財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化所出版 。

國立嘉義大學 輔導與諮商學系研究所 曾迎新所指導 林恩存的 慈心禪修課程對情緒與壓力調節效果之研究 (2018),提出禪修課程關鍵因素是什麼,來自於慈心禪修課程、情緒調節、壓力知覺。

而第二篇論文國立高雄師範大學 體育學系 蔡俊賢所指導 張雅涵的 佛教文化之球隊管理「心」策略- 以佛光山普門中學棒球隊為例 (2018),提出因為有 佛教文化、心、管理、普門中學、棒球的重點而找出了 禪修課程的解答。

最後網站指引回家的路 - 中台山月刊184期-本期主題:禪修與生活則補充:這是教授法師在初級禪修班,上完「苦諦」課程後,請學長們帶領學員團參的題目。 兩年前的這個時候,我被一條禪修班招生的紅布條所吸引,而踏進精舍報名參加 ...

禪式生活

為了解決禪修課程 的問題,作者釋繼程 這樣論述:

—繼程法師精進禪修開示— 每日禪修養心,過禪式生活 心如果沒有調整到安定不亂的狀態,就不太可能讓佛法成為自己的智慧。即使了解公案的語言文字,如果身心狀態的修行條件尚不具足,那麼根本參不透的。 修禪的人、學佛的人,甚或一般人,都有各式各樣的問題,總不脫貪、瞋、癡、慢、疑。把這些煩惱綜合起來,大多數人面對的問題,就是心很散、很粗、很亂。 有些人是貪心較明顯,有些人瞋心很強,有的人是癡心重,這會反映出每個人個性上的偏重,但不論偏重為何,整體顯現的都是散亂的妄念,尤其當前這個時代,因為資訊的發達,將導致這種散亂的現象更加嚴重。 以往的新聞在報導之時,就已成了舊聞,所以閱報者

接收訊息時,感受到的刺激與情緒所受的衝擊較小。但是現在的新聞,尤其網路媒體,當下發生的事當下即報導,接收者看到的都是眼前發生的事,如此的情緒衝擊就強烈多了。 現代人的感覺器官都遭受著很強的衝擊,以致於散心相當明顯,亂心更是如此。自古以來,人們是以呼吸法對治散亂心,古代人採此方法不像現代人那麼辛苦,因為當時資訊簡單,人的心理狀態沒那麼複雜,感官受到的刺激也不那麼紛亂,擾亂的狀態很少,所以用呼吸法沒什麼問題;反觀現代人,似乎不容易用上呼吸的方法。 如果連最簡單、基本的呼吸法都無法用好,就表示身心處在比較粗散的狀態,這樣的身心條件,是無法用上更深細的方法的。但為什麼我們常常又覺得自己有把

方法用上呢?這是因為現代人的意識很活躍,以致於通過想像,便以為自己用上了方法。各位可以觀察自己,是不是用想像在習定、學禪呢? 中國禪宗之所以殊勝,正是因為其方法運作並非僅在禪堂內用功,而是把握「默照同時」的原則,禪修者若能活用這個原則,即使在日常生活中,也能夠持續保持禪修的狀態,如此一來,不論和任何人相處、處理任何一件事,乃至生活中的任何一個時刻,都是在用功的狀態中。 ◇眾裡尋他千百度,原來就在鼻孔間◇ 把自己當作一個禪修新人,隨時放下,隨時提起。 卷一‧鍛鍊行禪 真本領 卷二‧釋放壓力 身自在 卷三‧呼吸禪風 氣清涼 卷四‧念念淨土 心平安 卷五‧實修實

證 生活禪

禪修課程進入發燒排行的影片

禪心淨土─法鼓山天南寺

法鼓山天南寺,一座善緣匯聚的禪修道場,在眾人成就下,已邁入第十年。

多年來,天南寺致力弘揚漢傳禪法,以豐富多元的禪修課程,引領大眾將禪法實踐於生活之中,照見清淨本心;肩負著禪修教育中心的使命,天南寺承繼著聖嚴師父的願心,以禪修為主軸推廣「心靈環保」理念,接引國內外人士,持續傳遞佛法智慧與光明。

讓我們透過影片,一起走進天南寺的清涼禪境,點亮智慧心光,建設人間心淨土!

慈心禪修課程對情緒與壓力調節效果之研究

為了解決禪修課程 的問題,作者林恩存 這樣論述:

本研究旨在探討慈心禪修課程方案對成人情緒與壓力調節之效果。本研究採不等組前後測之準實驗設計,招募台北市社區的成人共62位為研究對象,將其分為實驗組與控制組。實驗組接受為期八週,每週兩小時的「慈心禪修課程」方案之實驗處理,控制組則無介入措施,維持其一貫的生活作息。量的資料收集採結構式量表方式進行,所得資料以單因子共變數分析,以了解兩組得分的差異是否達顯著。研究者也輔以實驗組成員的單元回饋單、家庭作業記錄表作為輔助佐證,以瞭解成員學習的情形。本研究結論如下:一、「慈心禪修課程」的介入對提升成人採取認知再評估、降低表達性壓抑策略與壓力知覺上皆未達顯著效果。二、輔助性質性資料發現,八週次的慈心禪修課

程對成員在認知、情緒與舒緩內心壓力的緊繃感上具有正面調節之意義。最後,綜合資料的結果,提供未來相關研究及更多元助人方法之參考。

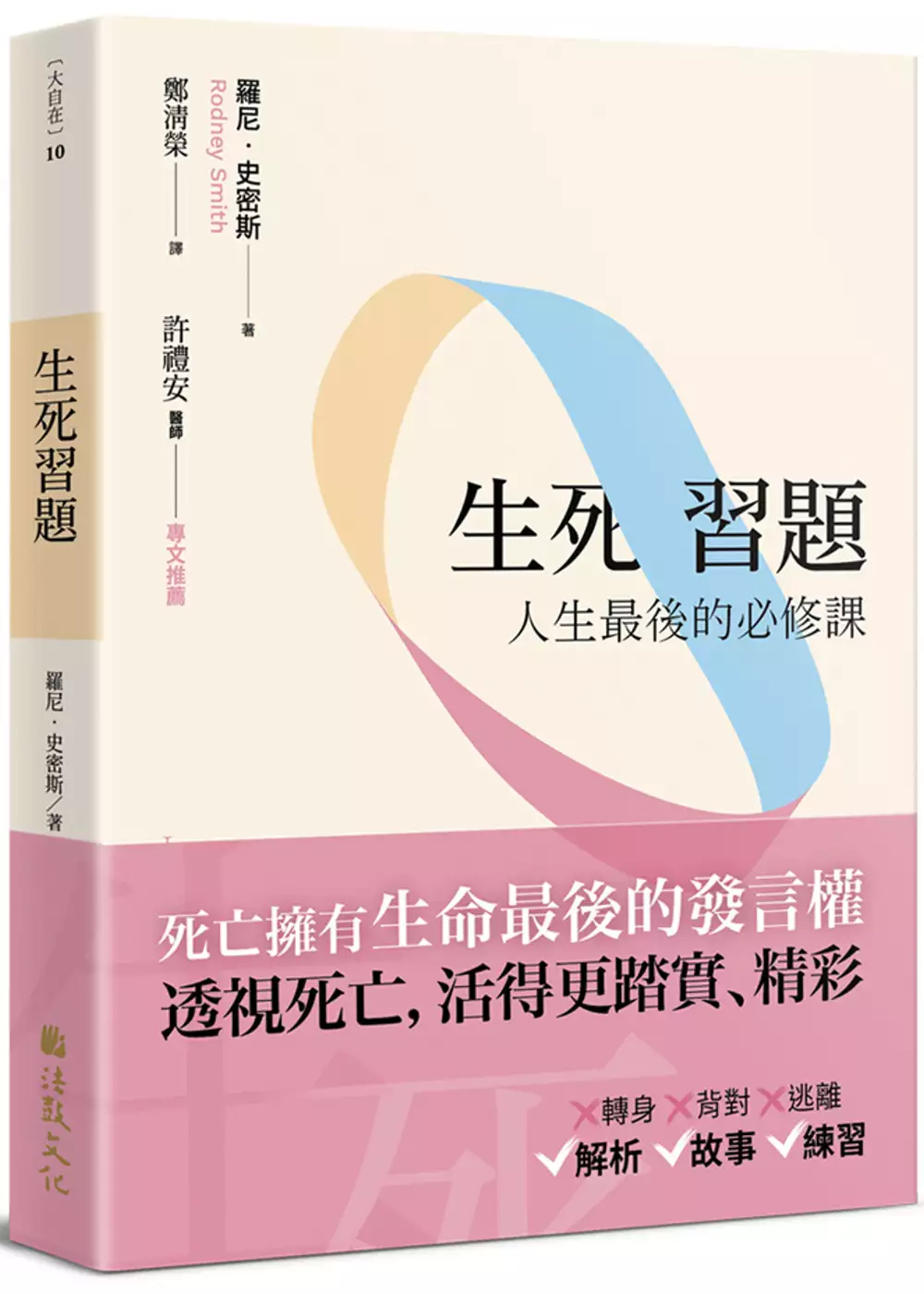

生死習題:人生最後的必修課

為了解決禪修課程 的問題,作者RodneySmith 這樣論述:

死亡可以看出一個人的個性; 我們怎麼活著,就怎麼死去。 本書討論的不是死亡, 而是如何擁抱無可避免的失去與改變, 完整而圓滿地活著。 全面解讀生死議題,內容紮實, 有豐富案例及練習題,章節均可獨立閱讀。 從現在往後看,每個人好像有無限寬廣與遙遠的未來; 但從死亡終點往前看,我們只擁有短暫的現在。 練習把死亡當作起點,活出真實又精彩的人生。 (X)轉身、背對、逃離 (O)解析、故事、練習 死亡,是一位非常特別的老師。每個人都無法避免死亡,所以討論這個議題,並不會讓我們有什麼損失,本書提供一個全面探索生與死的機會,

讓我們活得更真誠、活力十足又熱情洋溢。 作者擁有多年禪修經驗與第一手的安寧照護經驗,他曾出家為僧侶,追隨馬哈希尊者及佛使比丘,之後成為安寧病房的專職工作人員,並於全美國指導內觀禪修。書中敘述的故事,都是真實且充滿勇氣的告白,使我們省思自己對於生死大事的態度,也敦促我們開始檢視目前的生活方式。我們總是忙忙碌碌過日子,很少花時間思考生死大事,當我們培養了關於生死的覺察,就能讓我們在選擇時,做出充滿智慧的判斷。 死亡,是一個毫無矯飾的時刻,它迫使我們直接面對自己的本來面目。死得安詳的人,生活通常井然有序,盡力使自己心滿意足。他們的生活與價值觀並沒有分離,他們不爭取意義,因為每天都活出了自

己的意義。 當我們了解呼吸的次數是有限的,我們就不會把呼吸視為理所當然。當我們了解時間是有限的,便會選擇停下腳步,好好看看周遭的一切。我們會花時間尋找自己的定位,我們的心會自然流瀉出欣賞與喜悅之情,放慢腳步、保持清醒。 省思死亡,讓我們活在當下,真正重要的事,永遠優先處理,並且能充分運用我們的精力。漸漸地,有一股寧靜會滲透在我們的經驗中,我們看待事物能夠更清楚、更深入。 作者有技巧地透過假設、希望、省思與練習,讓我們看到生死的各種可能性。這是一本充滿智慧與慈悲的醒世著作,它告訴我們,死亡是一個照亮生命的偉大奧祕。死亡的訊息,是希望與愛的訊息,因為它指出了邁向生命圓滿之路,而不

是生命的衰竭。我們研究死亡,為的是學習如何真正活著。 據說,柏拉圖在臨終之際,有一位朋友請他為自己的畢生鉅作《對話錄》做一個總結。柏拉圖從昏迷中醒過來,看著那位朋友,簡單地回答道:「練習死亡。」 祝福我們每個人,都能寧靜地走過生與死。

佛教文化之球隊管理「心」策略- 以佛光山普門中學棒球隊為例

為了解決禪修課程 的問題,作者張雅涵 這樣論述:

摘 要本研究以普門中學棒球隊為研究對象,旨在了解佛光山普門中學棒球隊的發展歷程、從中探討佛教文化對球隊經營管理的影響,繼而建構球隊經營理念與管理的不同策略與實踐,期待能為台灣基層棒球或棒球界的發展有正面的影響。本研究之研究方法以參與觀察法、半結構式訪談法為主,輔以文獻資料的蒐集,藉由立意取樣選取12位實際參與普門中學棒球隊之教練與球員為訪談對象,針對球隊經營理念、球隊管理、球隊文化、團隊共識等四個構面進行訪談。經由訪談資料及相關文獻加以歸納、整理後發現如下:一、球隊經營理念:1、佛教文化下的管理理念別於一般球隊,其管理的是行為的結果。2、從佛教緣起法,推動「心」的管理策略,在因(自我管理、自

覺)上努力,給予助緣與喚醒,陪伴球隊(員)良善的發展(果)。3、全人教育、同心協力,共創榮耀。二、球隊管理:1、從佛教文化的觀點,建構球隊的日常與活動,目的在心上下功夫。2、正向思考為基礎的發展出隊規,落實自我管理。3、設定球隊考核,作為警策,目的讓球員能自我修正、追求卓越。三、球隊文化1、落實品德、學業並進的教育方式。2、禪修課程,引導球員反思自省,培養專注、冷靜與沉著,學習面對與管理自己的心。3、開訓典禮,增加各球隊交流機會,並連結球隊的過去與未來四、團隊共識1、迎新活動,使新、舊生的認識與信任關係建立,加速球隊的成形的時間。2、軟性課程的安排,讓球員主動探索自己,讓心能夠透過新的思維,審

視世界的樣貌。3、情蒐及賽前分析會議,可以「知己知彼」的有所準備,更凝聚大家「有志一同」的心。

禪修課程的網路口碑排行榜

-

#1.禪文化研修中心 - Google Sites

行門課程:公告 · 1112禪修實習與朝暮定課兩科截止日為112/7/14 (五),碩、學士班之早晚課與早晚坐最遲請於7/14 (五)前補齊,謝謝~ · 終身教育:公告 · 2022/8/20至8/21本 ... 於 sites.google.com -

#2.佛光山西來寺禪修活動

第四天之後,安排小參,就個人參修的疑問向主七和尚或班首師父請開示;一直到最後一天早板香後解七。 佛光山禪堂的禪修設施、課程,猶如一所禪修學校,分有不同的修學等級 ... 於 www.hsilai.org -

#3.禪修課程 - 樂禪林道場

首頁 樂禪法訊 禪修課程. 產品搜尋. 樂禪法訊. 禪修課程 · 最新消息 · 年度共修表 · 和我們一起用功 · 僧眾學習 · 法會剪影. 禪修課程. 華嚴經年度共修時間. 總數. 於 www.joyzen.com.tw -

#4.指引回家的路 - 中台山月刊184期-本期主題:禪修與生活

這是教授法師在初級禪修班,上完「苦諦」課程後,請學長們帶領學員團參的題目。 兩年前的這個時候,我被一條禪修班招生的紅布條所吸引,而踏進精舍報名參加 ... 於 www.ctworld.org -

#5.禪修・經論課程| home

各地禪修・經論課程 · 台北課程 佛文化國際禪林台北講堂 台北市萬華區西藏路271 號五樓 · 新竹課程 新竹縣竹北市光明六路117 號3 樓 · 嘉義課程 嘉義市彌陀路101 號勞工育樂 ... 於 buddhaculture.wixsite.com -

#6.泰國四念處禪修課程視頻 - 靜慮林

隆波帕默尊者、阿姜宋彩尊者、阿姜給尊者、阿姜塔努宋尊者、麥琪奧蘭努、阿姜巴山、阿姜蘇納瓦、阿姜納、阿姜妮、阿姜松. 第十二屆泰國四念處禪修課程. 於 www.shineling.org -

#7.禪修課程

所有注册暑假學院的學員都可以參加社區禪修課。 現場和綫上同步進行。 加入我們的每日禪修課— 這是完美的安住自心幷和彼此連接的機會。 直播課:. 於 summer.nitarthainstitute.org -

#8.佛光山禪淨法堂報名網站

第一期信眾五日禪(暫停) · 禪修日期:2023/03/08~2023/03/12 · 禪修時間:05:00~22:00. 於 signup.fgs.org.tw -

#9.初級禪修班 - 法爾禪修中心

初級禪修班. 已參加過先修班課程的人,可參加此班。主要以心地佛法開展修行方法,另輔以色身氣機的變化、正經十二脈奇經八脈的體會、菩提道興行次地、唯識簡介及每個月 ... 於 www.dharmazen.org -

#10.初級禪修班

初級禪修班, Taichung, Taiwan. 13102 likes · 62 talking about this · 1 was here. 我們有開設免費的成年日夜間初級禪修班、中級禪修班、高級禪修班、研經班、日間台 ... 於 www.facebook.com -

#11.Vipassana Meditation: 台灣內觀中心-首頁

參與這個課程不需具備任何靜坐禪修的經驗。 哪裡可以學習內觀? 台灣有兩個專門傳授內觀的中心- 位於台中市新社區的 ... 於 tw.dhamma.org -

#12.仁波切禪修課程

提供措尼仁波切,禪修課程,閉關禪修活動訊息,包含法會.灌頂,佛法開示, 措尼仁波切官網. 於 www.pundarika.tw -

#13.Home - 國立雲林科技大學YunTech

國立雲林科技大學以「務實致用的科技大學典範」為發展願景,規劃在學生培育、教師發展、大學貢獻、國際影響力四個層面上有卓越的表現。 於 www.yuntech.edu.tw -

#14.禅修心要 - Google 圖書結果

開悟開悟,是修禪者所追求的目標。許多禪者打七,也是為了「剋期取證」,在密集課程中開悟。但禪宗又提醒:將心求悟,離悟更遠。悟不是求得到的,也不是修來的。求的心太粗, ... 於 books.google.com.tw -

#15.各級禪修班簡介– 佛門寺

高級禪修班. 主題:進階靜坐方法、佛法及佛教經論. 共四十週課程,分為四學期。 每週上課 ... 於 buddhagate.org -

#16.2022年「一日精進禪修課程」——保持覺知

課程 由修持密法最根本的「頂戴上師」開始練習。自我提策「正知正念」也是禪修前行的基本要點,再由慧華金剛上師開示「毘盧七支坐」、「九接佛風」、「修持發心」等要點 ... 於 www.nonahz.org -

#17.講堂禪修課程- 靈鷲山全球資訊網

講堂禪修課程活動. 平安禪法,是心道法師規劃的「人生佛教—四期教育」的核心修持主軸,貫穿阿含期、般若期、法華期、華嚴期的行門體驗,是教團相當重要的宗風修持法門 ... 於 www.093.org.tw -

#18.法鼓山天南寺初級禪修禪訓班兩日學習心得- 林子傑

上週利用兩天的時間,往返台中到新北三峽,參加由法鼓天南寺舉辦的「初級禪訓班兩日密集課程」。雖然兩天光開車來回就要四百多公里,但是收穫滿滿,對於 ... 於 blog.udn.com -

#19.禪修課程和服務|禪修班|幫助千萬人獲得健康快樂的禪修方法

菩提禪修常年提供各類有益身心健康的禪修課程和服務,包括簡單易學、提升身心健康的禪修健身班、禪修減壓班,以及轉運改命效果顯著的禪修念佛班。 於 www.puti.org -

#20.法鼓山初級禪訓班心得筆記|方格子vocus

兩天的法鼓山初級禪修班,讓我有系統的學習了如何打座,禪修入門,及行走坐臥各種不同應用方式。上完法喜充滿,並充滿信心動力地在禪修上揚帆出發, ... 於 vocus.cc -

#21.禪修及佛學課程

課程 簡介. 佛寶寺秉持中台山宗風,禪修、教理兼具,以佛法的禪定與智慧,教導現代人將佛法落實在日常生活中。 Each class meeting is for two hours, consisting of ... 於 www.buddhajewel.org -

#22.高等教育工作者禪修正念學習與實踐心路歷程 - Google 圖書結果

六位研究參與者多年來均持續參加相關禪修正念相關課程或活動,禪修團體禪修課程包括初級、中級、高級及研經班等課程,每週上課二小時,至少三個月為一期。 於 books.google.com.tw -

#23.用心,就有用力的地方: 徐重仁的22個人生發現 - Google 圖書結果

大約二十年前,有天我突然接到來自法鼓山的一封信函,說我被選為「第一期精英禪修班」學員,請我參加為期三天的禪修課程。我並沒有報名,當初為何會被選中,我到現在還是不 ... 於 books.google.com.tw -

#24.初級禪修班( 佛法 - Instagram

475 Followers, 3 Following, 230 Posts - See Instagram photos and videos from 初級禪修班( 佛法、禪修課、靜坐) (@pumin_meditation_center) 於 www.instagram.com -

#25.生命教育研究第五卷第二期: Journal of Life Education Vol.5 No.2

Huston(2010)指出,在溝通課程結合正念禪修,可使課程成為一種自我探索的旅程。VanDeWeghe(2011)認為,正念是一種自然的學習和存在的方式,應成為英語文「讀寫教育」架構裡 ... 於 books.google.com.tw -

#26.《禪修團》第三屆台大EMBA禪修體驗營(初級禪訓班)開始報名!

初級禪訓班是由法師帶領修習禪修基本方法,讓學員了解正確的禪修觀念與方法,學習如何放鬆身心、體驗呼吸的美好,進一步覺察妄念的起落,認識真正的自我,出離自我中心的 ... 於 management.ntu.edu.tw -

#27.Art of Dying, The (Chinese) / 死亡的藝術 (正體中文): 內觀禪修葛印卡老師等著

禪修課程 有三個訓練步驟。首先,修學者必須戒除任何會干擾他人安詳與和諧的言行。我們無法同時致力於讓自己從心的煩惱不淨解脫,卻又不斷造作繁衍煩惱不淨的言行。 於 books.google.com.tw -

#28.成人禪修

覺知的禪修瞭解更多不同類型的禪修可以對治我們的煩惱正念禪修在正念禪修中, ... 對於那些不僅僅想學習禪修基礎知識的行者,我們提供三種中級禪修課程,分別針對I,II ... 於 gcbptemple.org -

#29.禪修課程簡介 - 黃庭書院

1.整個課程沒有任何宗教儀式的熱情崇拜,只有尋找內心真相的自我探索。 · 2.課程的內容,是以觀察人身中與生俱來的「情緒感應中樞」作為起點,透過音樂、靜坐,及動態活動等 ... 於 www.htz.org.tw -

#30.【中台世界】 普民精舍

禪修課程 深入淺出,每堂課的主題與靜坐時的開示及講義內容相呼應,以有系統的方式,從生活、藝術及哲學的角度,引領我們進入佛法的世界,打破我過去對佛教的看法,相信師兄 ... 於 www.chungtai.org.tw -

#31.定期禪修 - 秀峰禪院

定期禪修. 本部份的主題圖片. 秀峰禪院提倡四眾弟子共修,落實禪法於日常生活中, ... 課程由本院導師、法師及資深弟子指導參加者有關禪修的入門方法及本院基礎教法。 於 www.subong.org.hk -

#32.香港書展2023︳書展7月19日開鑼即睇優惠門票/講座/最新優惠 ...

現場亦設有一系列工作坊及活動,包括零食試食環節及糅合禪修體驗的禪味手沖咖啡等,供入場人士參加。 點擊圖片瀏覽運動消閒博覽及環球特色零食展:. 捷斯 ... 於 www.stheadline.com -

#33.禪修 訊息

【課程內容】. 初淺介紹禪修的方法和觀念,概論禪修對現代人身心健康的益處,課程中將引導簡易的禪坐、體驗呼吸和放鬆,是「初級禪訓班」的入門課程。 於 www.npo-rwd.org -

#34.課程融入ChatGPT 中大112學年實施 - 人間福報

中大今年初進行全校教師對ChatGPT之問卷調查,發現老師們對修課同學利用ChatGPT協助完成作業有42%持開放態度,並可視作業內容而定。老師們認為,ChatGPT有 ... 於 www.merit-times.com -

#35.英文密集初級禪修班 - 法鼓山美國新澤西州分會

英文密集初級禪修班. 列印. Language Chinese, Traditional. 【日期】星期六 8/27/2022 (上) , 星期日 8/28/2022 (下) *請務必全程參加這兩個半天的課程. 於 ddmbanj.org -

#36.2022/1/15~16 初級禪訓密集班@雲來別苑 - YouTube

學禪,就從這裡開始!嚮往雲淡風輕的日子,追求身心自在的輕安,簡單打坐讓您放下身心、放鬆身心,基礎 禪修 讓您覺知身體的律動,安定身心, ... 於 www.youtube.com -

#37.心法禪修中心 - 財團法人礦工兒子教育基金會

基金會舉辦免費禪修課程由心法居士蔡合城在汐止心法禪修中心舉行,基金會董事長教您如何活得長壽、活得健康、活得有尊嚴!提供企業禪修課程、育幼院院童冬令與暑期禪修 ... 於 www.sol.org.tw -

#38.學習地圖| 台灣德噶禪修協會 - Tergar Taiwan

「開心禪」是一個開放給所有人的禪修課程,無論來自任何文化或宗教背景都歡迎參加。它主要是針對兩群人而設:. 對於有興趣學習如何以非宗教形式禪修的人,提供完整的禪 ... 於 www.tergar.org.tw -

#39.各級禪修班 - 【中台世界】 普覺精舍

禪修 ,是以靜坐止觀法門,保持這念心時刻清楚明白。不但洗滌塵勞,更可顯現清淨的智慧,產生無窮妙用。 中台禪寺開山祖師惟覺安公老和尚感於 ... 於 www.ctworld.org.tw -

#40.農禪寺課程

(對象:法鼓山新皈依弟子/對佛教有興趣,有心想皈依者)課程活動初級禪訓班,可以了解正確的禪修觀念與方法, 學習如何放鬆身心,體驗呼吸的美好, ... 於 caperphan.fr -

#41.德噶禪修訓練課程 - Tergar Asia

德噶禪修訓練提供覺性和洞察力二種禪修深度課程,德噶禪修之旅從喜樂生活啟航,明就仁波切在三個講座系列中,開示實用的建議,告訴我們如何運用禪修平靜內心、敞開心胸、 ... 於 www.tergarasia.org -

#42.禪修與生活 - 佛光山人間大學台中分校

代號 課程名稱 學分 學費 雜費 星期 時間 日期 教師 校區 GB02 禪修與生活 (日) 0 650 200 四 09:30‑11:30 08/31‑11/23 永昇法師 惠中 GB03 禪修與生活 (夜) 0 650 200 四 19:00‑21:00 08/31‑11/23 永昇法師 惠中 於 fgsoutc.com -

#43.禪修課程 - KitaKompeten

菩提禪修常年提供各類有益身心健康的禪修課程和服務包括簡單易學提升身心健康的禪修 ... 16 09: 00-12: 00 課程內容學禪就從這裡開始學習禪修的第一堂課包括禪修的功能 ... 於 202.157.176.18 -

#44.敦南會館 - bosaxz.online

敦南禪修會館搬家囉! ... 正好收到了La Vie設計美學誌的合作,邀請蕾咪在Space Yoga瑜珈會館體驗課程,蕾咪喜歡有美感的東西,本來就是La 敦南觀止. 於 bosaxz.online -

#45.[法鼓山禪修課程] 禪修指引@ 喵星人日誌

今天到農禪寺參加「禪修指引」。 教學方式主要是看「聖嚴法師」的錄影帶,並且有一位主講人補充心得。 在靜坐前要先做一些暖身,如八式動禪,比較不會 ... 於 timespacewalker.blogspot.com -

#46.圓光一日禪修班(112年上) - BeClass線上報名系統

圓光一日禪修班招生 有人好樂成佛,有人速求解脫,隨著眾生根性的不同,佛陀的教導也有不同的導向,成佛者以消除法執為究竟,速求解脫者則以厭智為學習目標,本期一日 ... 於 www.beclass.com -

#47.金門縣政府全球資訊網-兒童禪修班2、3梯招生中

靜慮精舍「暑期兒童禪修班」第二、第三梯次刻正招生中,歡迎國小二年級至五年級,對禪修有興趣的小朋友們踴躍報名參加,接受不同生活的挑戰,給自己一個永生難忘的暑假 ... 於 www.kinmen.gov.tw -

#48.靈鷲山網路活動報名平台

禪修 閉關 · 各類課程 · 營隊活動 · 志工報名 · 會員專區. 禪修閉關 ... 中階禪七. 活動日期, 名稱, 地點, 開始報名. 2023/07/28-2023/08/03, 中階禪七(有機蔬菜汁斷食) ... 於 weborder.ljm.org.tw -

#49.高雄區免費禪修班調查表-禪修課程 - 成功佛堂

禪修 並非一種課程,也不是單純冥想靜心,而是一種隨時隨地的體驗,下課了,如何時時維持自身的正見,維持正念,面對浮華的生活,觀照本心,在家庭,工作,面對煩惱,不起 ... 於 lafot.org -

#50.四聖諦禪修法要 - 第 11 頁 - Google 圖書結果

修斷斷,以六根律儀修律儀斷,以諸禪修隨護斷,以四念處修諸斷,成就正念正智,成就煩惱的解脫。 ... 五根的修學是學佛學法的必修課程,修學五根此生必不空過無果。 於 books.google.com.tw -

#51.中文禪修課程|

我們的課程教授簡單的禪修靜下心來,課程會教導呼吸禪修,促進您身心的穩定及健康。 並把禪修的經驗帶到日常生活,在生活中的忙碌和壓力中保持快樂平靜的心。 於 meditationtw.org -

#52.側記帕奧禪法在台灣: 兼述南傳佛教與華人學潮之相遇

0 1933- ) ,多次接受該中心的邀請,來台灣帶領一至兩個月不等的內觀禪修營。該禪師即是漢僧宗善法師的禪修老師, ... 該中心的何孟玲老師也常在苗栗南舉行正念禪修課程。 於 books.google.com.tw -

#53.老石の-法鼓山初級禪修--體驗 - 隨意窩

12月16日帶著一顆好奇的心與Ying,上法鼓山天南寺展開兩天兩夜的初級禪修課程體驗,當天報到的晚上雖然天寒地凍下著雨,但心卻是熱騰騰的迫不及待想要趕快 ... 於 blog.xuite.net -

#54.法鼓山禪修活動

課程 說明 ; 10/25~11/15, 《初級禪訓班(四堂課)》晚上班, 𓇻台北安和分院 ; 10/28~10/29, 《初級禪訓班(密集班)》, 𓇻台南分院 ; 11/4~11/5, 《初級禪訓班(密集班)》, 𓇻北投 ... 於 chan.ddm.org.tw -

#55.禪修課程

各級禪修班與研經班由法師親自指導禪坐,並由淺至深、次第講授佛法,教導忙碌的現代人,如何以禪定、智慧來轉化煩惱,紓解壓力,如清泉淨化心靈,將佛法落實於生活中。 於 www.cthouston.org -

#56.禪修初體驗—法鼓山(禪修課程) - 悟徹人生

佛法接引眾生禪修初體驗—法鼓山(禪修課程) 日前, 何太太看到法鼓山的DM 有好多的課程可以選擇,但是時間都是集中在週六、日,而我們從事的行業這兩 ... 於 fa0972200115.pixnet.net -

#57.台灣禪修熱暖進大陸總裁心

慈法禪寺住持釋淨耀法師表示,慈法禪寺亦有禪修、念佛等活動,按信徒的不同根性、予以接引。 陸佛寺開班方興未艾台灣「打禪七」的歷史悠久,以法鼓山為例 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#58.台北菩提禪堂營業時間週一至週日9:00

菩提禪修課程介紹菩提禪修健身班、菩提禪修減壓班、八卦內功基礎班、八卦內功師資班、八卦內功教學、 活動時間念佛祈福、 禪堂營業時間09:00-21:00. 於 www.meditation.org.tw -

#59.微言說禪: 悟因法師說禪(三) - 第 108 頁 - Google 圖書結果

悟因法師說禪(三) 釋悟因 香光莊嚴雜誌社 ... 地點:台北印儀學苑禪修課程時間:8 月開始報名地點:苗栗定慧學苑假日靜好:一日禪時間:8/31(六)9:00-17:30 地點:嘉義安慧學 ... 於 books.google.com.tw -

#60.頌缽證書課程(一級) - 悠樂谷

頌缽音療證書課程Singing Bowl Sound Healing Certification Course ... 她熱愛研究瑜伽、自然療法及各種禪修方法,定期舉辦斷食營、在家排毒療程、養生工作坊等,希望 ... 於 singingbowl.hk -

#61.正思惟禪修| 身心靈課程- PressPlay

龍樹回應了十四無記,將整個大乘佛教往形上學的方向發展;本人在因緣際會之下,完整還原佛陀教法,上承釋迦佛、下啟彌勒佛,教導﹝阿含止觀禪﹞,正思惟禪修是佛陀唯一 ... 於 www.pressplay.cc -

#62.禪修經驗分享-起源 - CJHsiao's Blog

我前一陣子,趁著我還是自由之身的時候,去參加了七天的禪修班,又稱為「禪七」... 於 cjhsiaoblog.wordpress.com -

#63.免費禪修班2022的推薦與評價,YOUTUBE、FACEBOOK

免費禪修班2022的推薦與評價,在YOUTUBE、FACEBOOK、MOBILE01、PTT和這樣回答,找免費禪修班2022在在YOUTUBE、FACEBOOK、MOBILE01、PTT就來便利商店優惠好康推薦指南, ... 於 convenience.mediatagtw.com -

#64.二水樂齡學習中心開設課程銀髮學習豐富多益社區長輩最愛

△有別於一般社區多開設唱歌舞蹈課程;樂齡學習中心多著重於技能與健康啟發的藝能。 (圖/記者周厚賢攝). 儘管彰化縣二水鄉近幾年因為社會環境變遷而使 ... 於 www.scooptw.com -

#65.中階禪修課程 - MBSC佛陀原始正法中心

中階禪修課程. 已截止報名 · 1.報名後,經主辦單位查核為學過馬哈希禪法之舊學員,才錄取。 · 2.提問僅限禪修相關。 · 3.報名之學員,在三次的課程中,至少要報告或提問一次。 於 mbscnn.org -

#66.2022年第三屆四念處中文遠端禪修課程報名表

2022年第三屆四念處遠程中文禪修課程 ... 錄取資格(優先錄取): 完整聽過隆波帕默尊者法談,或讀過任何一本隆波尊者開示法談書籍,及完整聽過泰國四念處禪修之旅1-12屆(任一屆) ... 於 satipatthana.org.tw -

#67.去法鼓山學禪修 - 那些能療癒你的

於是搜尋禪修找到法鼓山有免費課程的時候,忍不住在心中吶喊:就是這個! 法鼓山在各地,各個時間幾乎都有不同階段的課程:可以 ... 於 baichia.blogspot.com -

#68.上山,禪修!課程側記&活動照片 - 香光尼僧團

一日禪:課程側記. 今年度首次上山,禪修!天候雖是冷風寒雨,但學員卻出席踴躍,從嘉義、彰化、台中、中壢、新竹、桃園、雙北各地共乘來禪修,讓山裡的寒意添增了許多 ... 於 www.gaya.org.tw -

#69.佛教如來宗

妙禪師父於2006年7月8日在新北投如來精舍舉行的如來正法班慈悲教導全體同修,一定要成為師父的千手千眼,行接引利他,找回跟師父有佛緣的弟子。 師父慈悲開示:接引利他 ... 於 www.rulai.org -

#70.禪修課簡介

太谷精舍承續開山祖師惟覺安公老和尚廣傳佛法、弘宗演教的悲願,以弘揚禪宗心法為宗旨,定期開設各級禪修課程,接引大眾修行學佛,透過聽經聞法,增長智慧;藉由禪修 ... 於 sunnyvale.ctzen.org -

#71.禪修課程介紹

修行學佛就是要向佛學習,學佛清淨的身、口、意。達到最高、最圓滿的標準,就能成就佛的慈悲、智慧、定力。 — 上 惟 下 覺大和尚. 中洲禪寺開設中文及英文禪修班,每一期禪 ... 於 middleland.org -

#72.台灣是AIDA International認證的自由潛水聖地 - 銳傳媒

在台中市的潛立方酒店(Dive Cube Hotel)尋找自由潛水和水肺潛水課程以及水下攝影服務,距離台中國際機場20 分鐘車程。自由潛水者來到亞洲最深的泳池之 ... 於 vigormedia.tw -

#73.禪修

課程 內容包括:禪修的功能、心態、基本觀念、禪坐姿勢、打坐用具、打坐方法、八式動禪、走路禪、臥禪、禪修之生活應用、法鼓山學習系統介紹等。 禪坐共修. 透過禪眾共修的 ... 於 www.ddmbasf.org -

#74.首頁> 宗教知識+ > 宗教活動> 禪修 - 全國宗教資訊網

大專佛學社團的禪修班書院課程(李明傑攝) ... 佛教的禪修有別於其他宗教的靜坐,視智慧與定力同等重要的四種禪定境界,強調修禪不在追求神通能力、不停滯於特殊 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#75.初級禪訓班 - 法鼓山西雅圖分會

有一種修行法門叫禪修, 聽說……禪修要學打坐, 聽說……聽了許多人說,不如自己來學禪修。 初級禪訓班,. 了解正確的禪修觀念與方法,. 學習如何放鬆身心,體驗呼吸的美好 ... 於 www.ddmbaseattle.org -

#76.法鼓山禪修費用2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

法鼓山禪修費用2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找法鼓山禪修費用,法鼓山靜坐課程,法鼓山禪修ptt在2022年該注意什麼?法鼓山禪修費用在2023的 ... 於 year.gotokeyword.com -

#77.禪修與健康第13期(繁体) - 第 10 頁 - Google 圖書結果

菩提禪修, 金菩提禪師, 禪修與健康 菩提法門. 讓隊員們上高溫瑜伽課程,是威爾士橄欖球聯盟的體能訓練教練亞當·比爾德提議的。蘇格蘭網球明星安迪·穆雷和美國女網球星維 ... 於 books.google.com.tw -

#78.療癒內在小孩工作坊 - Eventbrite

導師Nickie將運用催眠等技法,引導大家,讓內在小孩修和與父母的關係,同時接觸父母內在小孩受傷的部分。 ... Osho Active Meditation Series,奧修禪咭課程. 於 www.eventbrite.hk -

#79.法鼓山爾灣初級禪訓班《遇見心自己》 - DDMBALA

法鼓山禪修指引課程不具何宗教儀式,也沒有性別、年齡的限制,歡迎大家一起來從心開始,遇見心自己。爾灣禪坐共修活動,時間:每個月第二、三、四個星期三晚上,地點:南 ... 於 www.ddmbala.org -

#80.法務 - 法鼓山香港道場

禪瑜伽共修- 尖沙咀共修處2023-07-17. 禪修 報名已經結束 · 錬心鈔經共修. 經教 名額已滿 · 晩間- 念佛共修(7月21日). 法務 · 日間念佛共修-恭誦菩薩戒(7月18日). 法務. 於 www.ddmhk.org.hk -

#81.福國寺禪修班修身也修心 - 人間通訊社

除了延續上一季的課程,本季還預計開設禪修班、養生筋絡班、筋絡瑜伽班、手工香皂班及成人串珠班,其中禪修班於2月25日開班,禮請到佛光山普賢殿慧定法師於百忙之中蒞臨 ... 於 www.lnanews.com -

#82.醒了就好:擁抱真愛的14段旅程 - Google 圖書結果

我接受祖古的課程訓練,同時也祕密地開始研讀一些禪修方面的傳統典籍。回顧那些時光,我現在能夠了解,諸如札西炯寺與西藏、印度、尼泊爾、歐洲與美國等地的許多寺院, ... 於 books.google.com.tw -

#83.禪修課程 - 禪心學苑

禪修課程 · 禪坐問答 · 禪七開示 · 公案選集 · 禪學文選 · 修行心要 · 禪宗修法. 禪心學苑地址:南投縣草屯鎮太平路一段307號7樓之4 電話:049- ... 於 zensoul.org -

#84.志蓮淨苑- 文化- 禪定共修班 - Chi Lin Nunnery

蕭先生任職志蓮淨苑文化部研究員,主要工作是教導禪修、教導原始佛教義理及翻譯巴利文佛典。 課程編號:M719 開課日期:2018年09月03日 上課 ... 於 www.chilin.org -

#85.禪修課程 - 開陽寺

禪修課程 - 佛學課程- 聖佛山-開陽寺. ... 我們藉由禪修,我們可以培養多種正面的心理狀態:. 更放鬆、減少壓力。 更專注,減少放空。 於 www.kaiyangtemple.com.tw -

#86.登記來寺 - 慈山寺

網上修學. 弘法利生. 活動日誌 法會活動 佛學課程 禪修活動 青年發展 網上修學 文化活動. 義工團隊 ... 本寺以環保的修持活動-供水代替燒香、供果和冥鏹。 於 www.tszshan.org