禪坐共修的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吉伯‧古帝亞茲寫的 以心觀心:默照禪要領 和法鼓文化編輯部的 禪堂50問都 可以從中找到所需的評價。

另外網站敦煌壁畫中存在了千年的寺院,就在這裏⋯⋯ - 佛門網也說明:從建築時間上說,它僅次於建於唐建中三年(公元782年)的五台縣南禪寺正殿,在全國現存的木結構 ... 香港十三間佛教學校推動禪修,這些年來已見成果。

這兩本書分別來自財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 和財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化所出版 。

國立臺東大學 體育學系碩士班 林大豐所指導 鍾佳蓁的 嬋柔運動對大學生身體結構、身體與情緒覺察能力之行動研究 (2021),提出禪坐共修關鍵因素是什麼,來自於嬋柔技巧、身體結構、身體覺察能力、情緒覺察。

而第二篇論文法鼓文理學院 社會企業與創新碩士學位學程 陳定銘所指導 鄭玫玲的 以行動者網絡理論探討 COVID-19 疫情爆發後心靈環保飲食文化之推廣–以小小樹食為例 (2021),提出因為有 COVID-19、心靈環保、飲食文化、行動者網絡理論、彈性素食的重點而找出了 禪坐共修的解答。

最後網站上午半日禪坐共修 - 法鼓山美國新澤西州分會則補充:上午半日禪坐共修. 列印. Language Chinese, Traditional. d. 简体中文 · English · 行事曆. Copyright © 2014, DDMBA New Jersey Center. 版權所有.

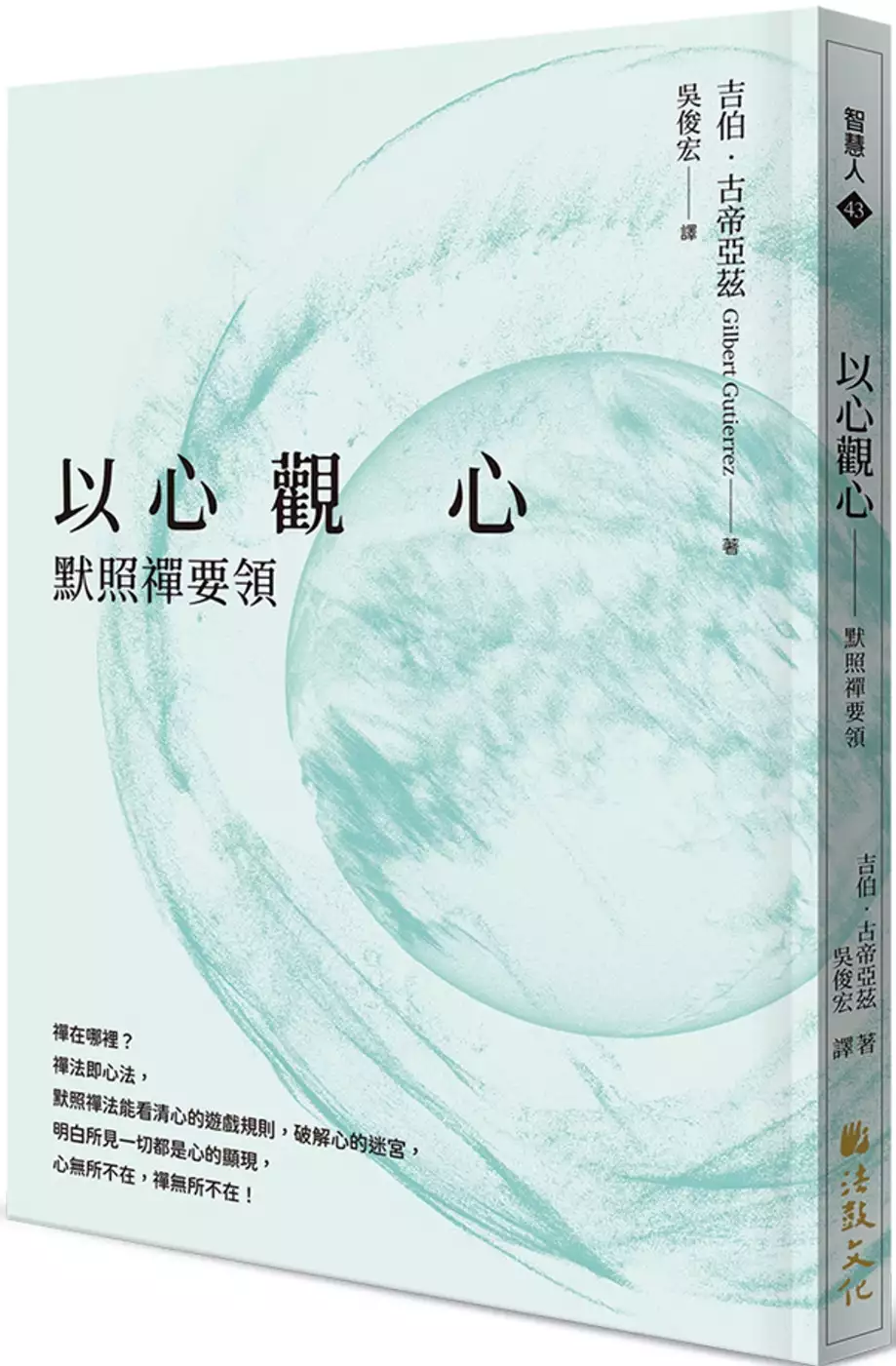

以心觀心:默照禪要領

為了解決禪坐共修 的問題,作者吉伯‧古帝亞茲 這樣論述:

◆ 吉伯‧古帝亞茲為美國法律博士(UCLA)、執業律師,得聖嚴法師傳法成為法子,以契合現代人的方式指導禪修,教法精闢幽默、直指人心。 ◆ 本書解說:默照禪方法、禪修正見、修行陷阱等;超越只管打坐、超越如夢似幻的世界,直探禪法心要。 多年前,聖嚴師父遠赴美國,向美國人以及其他西方人士介紹禪修;如今,我將禪法帶回臺灣,旅程終於圓滿。之所以回到臺灣,是為了證明師父以善巧方便在西方弘傳佛法,成果豐碩。我從美國來臺灣帶領禪七,滿心期盼能將具足正見的佛法,以及正確的禪修方法帶給大眾。 聖嚴師父曾說:「你不該放下方法,有一天方法會放下你。」在那一天到來之前,別向自我妥協,用心

觀照,將自我看得清清楚楚。 我現在所說明的,就是如何修行默照的方法。如果各位不具備正見的話,光是坐在蒲團上用功,對於修行是沒有幫助的,只會把屁股坐扁而已。 練習默照的重點,就只是向內去觀心。有些人在使用默照時,實際上的狀況是,一坐下來腦海裡就開始播放Netflix,驚悚片、劇情片、愛情故事,你們想看什麼就可以看到什麼,完全不受任何限制。這種情況並不是用心觀心,而是你讓自我浮現,隨它去看電視,那就是你們正在做的,讓意識作祟。 默照,練習的是心,不是意識。 我剛開始跟聖嚴師父學禪時,某次禪七,有一位老參很興奮地跟師父說:「師父,真的有效耶!我的身體本來就有毛病,沒想

到只管打坐,竟然可以讓我看見身體裡的器官耶,真是太神奇了。」師父看了他一眼,回說:「那不是只管打坐,有病就該去看醫生。」 不要添加任何想法,想法愈多,就離方法愈遠。 用心向內去看心時,自我會逐漸消融,消融在心當中,最後只剩下心。環顧禪堂,周遭的一切都投影在心上,古德稱這樣的情況為「心鏡」,是指不論我們在哪裡、看到什麼,都非常清楚。 每一位都可以做到,只要別坐著坐著就睡著了,也不要有所揀擇,或是坐著坐著,就在心裡看起電影來了。聖嚴師父在帶禪七時,甚至會走到禪眾面前,盯著他看,看著看著就跟他說:「你不只是在看一部電影,你是在看兩部!」精進用功是自己的事,我不能幫你們用功,你

們必須靠自己修行。 真希望我能摘下月亮送給你!

禪坐共修進入發燒排行的影片

我們每個人都體驗過一種輕輕鬆鬆的專注,在寧靜中,生命自然從內心流出來。活在這種「心」的狀態,一個人自然沒有什麼問題,沒有什麼目的好追求。生命最神聖的本質-每個人都有,透過我們流向這人間-自然活出我們全部的潛能,帶領我們走這一生。

我們,也就自然進入了神聖的生命。

楊定一博士「這裡!現在!」一日共修活動~博客來售票系統3人9折

★六小時兩千人的深度共修,理論與實修交錯進行、融會貫通。

★體驗超越頭腦侷限,進入心流,融入更廣大的一體意識之海。

★《靜坐》、《全部的你》、《神聖的你》、《等著你》、《重生》、《你˙在嗎》等系列作品內容濃縮精華一次整合。

★綜合呼吸法、中脈觀想、聲音共振、光之瑜伽等深度實修。

★體驗發自內心的流動,活出生命最原初、最大的源頭力量。

2016/06/25「蛻變重生」全日共修參與學員感動分享

★風潮音樂創辦人 楊錦聰

「楊博士在工作坊用很簡單的方式帶領大家經驗自己的完整,經驗到活在當下的片刻,重點是即使不說道理,大家只是坐在那裡發出聲音,甚至不需要了解,只是聆聽博士聲音的頻率與理解博士的那份心意,我想就足以與自己背後那廣大的存在相遇並且在一起。」

★香港佛教雙週刊《溫暖人間》 馬慧儀

「期待已久的工作坊,讓我從香港遠道而來參加。禪坐共修、體驗轉化,感覺整個氣場都充滿慈悲的能量,深深感動!特別是當楊博士帶領念誦,脊骨發熱,一股氣流貫穿全身。體會深刻。」

★香港AOS建築事務所 陳翠兒建築師

「蛻變重生是一個靈性的歷程。在完全的信任,放下,不費一力之下,體驗那原本的清淨、慈愛,與一切的合一。就如水滴回到大海,不再孤獨,安然自在。」

2017/03/25楊定一博士在國父紀念館與您分享神聖的「這裡!現在!」,全日共修活動3人團票9折

http://tickets.books.com.tw/progshow/020500057889933

嬋柔運動對大學生身體結構、身體與情緒覺察能力之行動研究

為了解決禪坐共修 的問題,作者鍾佳蓁 這樣論述:

本研究目的是探討嬋柔運動課程,對大學生身體結構、身體與情緒覺察能力之影響,並進一步瞭解研究者在教學實務中的省思與專業成長情形。研究方法為行動研究,立意取樣16位國立臺東大學學生,男、女生各半且年齡介於18至23歲作為研究對象,介入10週共20小時,一週2次,一次1小時的嬋柔運動課程。量化資料收集包含攝影法靜態人體計測的四個身體面向照片,以及身體覺察能力量表、情緒覺察能力量表,並輔以質性資料的整理,包括教師日誌、每週課後訪談問題、心得回饋單與身體覺察量表開放式問題。身體結構指標以Tracker 5.1.2版軟體進行數值測量,並將結構數值、量表於SPSS 26進行描述性統計及相依樣本t檢定,

再與質性資料進行統整、分析及討論。研究結果如下:一、 嬋柔運動課程對於大學生左側面的頭頸部、肩關節與整體垂直結構,以及肩關節的水平高低差與兩側平衡有改善效果,其他身體結構則無明顯的改善。二、 嬋柔運動能增進大學生整體的身體覺察能力,而統計上情緒覺察能力無顯著效果,但質性資料中具有較多自我情緒覺察的回饋。三、 研究者於教學實務中,提升不同狀況的課程安排與配速、口語及手觸引導的配合時機、音樂與節奏數拍的帶領……等教學專業能力。結論:嬋柔運動課程能改善大學生的左側面整體結構排列、肩關節兩側平衡與身體覺察能力,且在自我情緒覺察有正向影響。

禪堂50問

為了解決禪坐共修 的問題,作者法鼓文化編輯部 這樣論述:

進禪堂要做準備嗎? 50個禪堂須知, 讓你全面認識禪坐共修, 身心充電,恢復活力, 體驗禪趣開智慧! 禪堂共修總是遇到這樣的問題: 為何要參加禪坐共修? 進了禪堂,真的不能講話嗎? 禪七時如何用功? 你想知道: 禪七有哪些基本流程? 禪坐共修有哪些必知的法器訊號? 什麼是大死一番? 本書針對學佛新手, 量身設計50個禪堂共修問題, 共分四大單元: 1進禪堂,參禪趣! 2參禪有方法 3鍛鍊禪心 4禪思不迷思 幫你掌握禪堂共修需要知道的事, 讓你進禪堂脫胎換骨!

學佛入門Q&A緣起 學佛新手常感求助無門,遇到問題不知怎麼辦?因此,「學佛入門Q&A」系列提供學佛新手認識佛教的基礎觀念,快速掌握學佛的方法要領,並解答常見的學佛入門疑惑。每本書依學佛必知、必問的修學主題,設計50個提問,代學佛新手發問,學佛不再學得半信半疑,能夠通達無礙。「學佛入門Q&A」希望能幫助大家順利踏出學佛的第一步! 學佛入門新主張: 【學佛要快樂】 人生是苦海,得遇佛法多幸運! 【學佛要敢問】 不怕問題多,轉煩惱就開智慧! 【學佛要運用】 佛法要練習,熟能生巧得平安。 【學佛要成佛】 要有大信心,未來佛正在學佛

!

以行動者網絡理論探討 COVID-19 疫情爆發後心靈環保飲食文化之推廣–以小小樹食為例

為了解決禪坐共修 的問題,作者鄭玫玲 這樣論述:

正是因為COVID-19新冠肺炎疫情的爆發,以及在短時間內席捲全球這樣一個特殊時空背景下,觸發了本研究主題的研究動機。人類社會經過工業革命、科技、金融等產業的創新發展,帶動消費主義盛行,對自然資源過度開發利用,造成生態破壞與氣候變遷的嚴峻生存環境後果。現代畜牧工業不僅是影響氣候變遷的重要因素之一,其作業流程也多不符人道,嚴重剝奪其他物種的生存條件與生命權。 法鼓山創辦人聖嚴法師認為僅針對自然資源和生態的環保觀念是不夠積極的,故把佛法淨化心靈的觀念與環保術語結合,使環保由個人心靈做起,才能真正落實全方位的環保運動,因而於1992年提出「心靈環保」作為法鼓山的核心理念。從「心靈環保」角度看

地球及生存其上的萬物皆為生命共同體,人類為了自身安全,必要珍惜地球有限資源及尊重其他生命。 文化是人與環境互動的結果,是人類社會一切行為規範、價值、知識、信仰、傳統、習慣等的總稱。飲食文化包含從耕作飼養到烹調吃食、社交、傳統、習慣、理念、創意等等面向。研究者好奇,當人類面對COVID-19的警鐘、地球永續的嚴峻挑戰時,是否能從食衣住行中「食」的習慣開始調整,培養一種符合「心靈環保」,友善地球尊重生命的飲食文化? 「小小樹食」餐飲事業以推廣彈性素食為理念,以製作葷食者也喜愛的創意蔬食料理為方法,其經營團隊努力實現「小小樹食」作為自體環保與自然環保實踐場域的目標。研究者以行動者網絡理論

為基礎,藉由文獻探討、實地觀察、深度訪談與問卷調查等研究方法,詳細論述個案從行動者網絡理論視角,在品牌經營與理念實現的發展歷程中,所經歷的轉譯四階段–問題界定、利益賦予、徵召、以及動員的內容;並由蒐集的資料,分析個案作為推廣心靈環保飲食文化平台的功能與成效。由葷食答卷者佔比78%,葷食、素食者均超過8成認同個案的理念與方法並顛覆蔬食料理印象…等統計結果顯示,個案確實成功動員了葷食者成為其主要客源,形成倡導彈性素食理念的行動者網絡,提供友善地球、尊重生命的實踐場域,協助推廣符合「心靈環保」理念的飲食文化。 研究者建議政府相關部門提出更多宣導與措施,以利環保理念化為日常生活的行動與實踐。並建

議有興趣的研究者可就佛法與行動者網絡理論的異同做後續學術探討。關鍵詞:COVID-19、心靈環保、飲食文化、行動者網絡理論、彈性素食

禪坐共修的網路口碑排行榜

-

#1.佛教如來宗

妙禪師父1998年見證「諸相非相如來」,成為大成就明師,立「佛教如來宗」。目前妙禪師父弘法暫未對外開放普傳,非經同修接引不得入門,目的是妙禪師父要找有佛緣弟子親 ... 於 www.rulai.org -

#2.禪坐共修 - 心靈環保學習網

一日去土城辦事處參加禪坐共修,突然發現那天晚上過的好充實, 先是經行,接著作八式動禪,然後打坐,最後30分鐘讀書會時間, 討論的書名是. 於 www.dharmaschool.com -

#3.敦煌壁畫中存在了千年的寺院,就在這裏⋯⋯ - 佛門網

從建築時間上說,它僅次於建於唐建中三年(公元782年)的五台縣南禪寺正殿,在全國現存的木結構 ... 香港十三間佛教學校推動禪修,這些年來已見成果。 於 www.buddhistdoor.org -

#4.上午半日禪坐共修 - 法鼓山美國新澤西州分會

上午半日禪坐共修. 列印. Language Chinese, Traditional. d. 简体中文 · English · 行事曆. Copyright © 2014, DDMBA New Jersey Center. 版權所有. 於 www.ddmbanj.org -

#5.財訊-掌握趨勢、投資未來|最懂投資的財經媒體

提供最具深度的即時財經新聞,涵蓋投資、財經、金融、科技、地產、生技、健康、政治、危老、都更主題,是台灣最資深也最權威的財經媒體。 於 www.wealth.com.tw -

#6.疫情下人心焦慮度母禪寺提供民眾打坐靜心| 地方 - 中央社

受COVID-19疫情影響,許多人焦慮不安,台中市豐原區度母禪寺開放打座禪室,提供民眾禪修、靜坐靜心。中央社記者趙麗妍攝111年11月15日 ... 於 www.cna.com.tw -

#7.週日早上禪坐共修(實體) | DDM Toronto Centre

周日早上的禪坐共修以中文進行,並開放给熟悉法鼓山禪坐方法的英語人士。 兩小時的禪坐共修包括法鼓山八式動禪,禪坐,簡短的聖嚴法師開示視频或來訪老師 ... 於 www.ddmbaontario.org -

#8.中台山月刊124期-本期主題:共修的力量 - 中台禪寺

相信很多學習禪坐的人都有過這樣的經驗:初初開始一個人獨自練習,坐不了多久,就會腿酸、腿麻,甚至有痛入骨髓而難以忍受之感;但若是在禪堂中與大眾一起共修,此時腿 ... 於 www.ctworld.org -

#9.今生與師父有約(八) - Google 圖書結果

禪修對我最大的影響,就是培養專注力,清清楚楚自己在做什麼,漸漸改善寫錯字、說錯話的習性, ... 禪七圓滿,師父隨即指示成立「般若禪坐會」,我也成為籌備委員之一。 於 books.google.com.tw -

#10.【當和尚遇到鑽石2】善用業力法則,創造富足人生 - Google 圖書結果

團體練習也很有趣,鑽石山大學的學生可以選擇早上跟大家共修或練瑜珈。 ... 但我們會特別叮嚀你的禪坐和瑜珈練習必須固定:每天練習十五到三十分鐘,會比一日勇猛精進, ... 於 books.google.com.tw -

#11.禅心处处 - 第 90 頁 - Google 圖書結果

那肯定不会跟大家一起共修了。就是那么一念,我们就错过了一次用功调和身心的机会,也错过了共修的因缘,多可惜呀!我们的身心就少了一次调和的机会。现在线上共修就是靠 ... 於 books.google.com.tw -

#12.禪坐共修 - 法鼓山中山精舍

Jan 16 2021 10:07. 禪坐共修 · Apr 25 2016 09:49. 禪坐共修~聖嚴法師開示主題(5~6月) · Oct 19 2015 09:16 · Aug 26 2015 15:29 · Dec 21 2014 14:14 · Jul 07 2014 10:17 ... 於 csddm.pixnet.net -

#13.線上禪堂_每週禪共修 - 靈鷲山網路報名平台

本課程採APP線上共修,請於居家寧靜空間,按照規定時間,隨心道法師影音引導禪共修。 共修資格:具靈鷲山平安禪法基礎課程或一日禪以上經驗,學過平安禪法門;且具 ... 於 weborder.ljm.org.tw -

#14.多羅菩薩- 维基百科,自由的百科全书

用音聲來修持諸佛菩薩法門,包括了名號、咒語、禮讚、祈請等等,是佛教最流行的一種方式,尤其密宗與淨土宗。 · 稱念多羅菩薩的名號有很多方式,第一種的是漢語文法習慣念法 ... 於 zh.wikipedia.org -

#15.禪坐共修 - 法鼓山華盛頓州西雅圖分會

共修 內容包括八式動禪、禪坐,並將播放聖嚴法師禪修開示,歡迎參加這個禪修活動。請向本分會報名及洽詢詳細內容, email:[email protected] 。 於 seattle.ddmba.org -

#16.禪坐共修(因疫情暫停) - DDMBALA

Dharma Drum Mountain Buddhist Association (DDMBA) was founded by the renowned scholor and teacher of Chan Buddhism, Chan Master Sheng Yen. 於 www.ddmbala.org -

#17.禪堂50問| 誠品線上

進了禪堂,真的不能講話嗎? 禪七時如何用功? 你想知道: 禪七有哪些基本流程? 禪坐共修有哪些必知的法器訊號? 什麼是大死一番? 本書針對學佛新手, 量身設計50個禪堂 ... 於 www.eslite.com -

#18.禅坐共修-网络及会所共修 - 法鼓山新加坡

共修 内容:八式动禅,引导放松与打坐,聆听圣严法师开示. 星期三(网络共修). 网路共修,请勿到现场。无需报名。 课前准备物品:坐姿动禅需要坐在稳固的椅子上;立姿 ... 於 www.ddsingapore.org -

#19.正覺堂開放禪坐共修

一、為利益學過禪修及有意學習禪坐信眾能就近有一良好禪坐道場持續精進,台中西屯區正覺堂(非正覺同修會)擬開放四樓禪堂供信眾共修用功。開放時間:自104年11月5日(週四)起 ... 於 www.ckt.org.tw -

#20.正念動中禪- Podcast on Firstory

如果想進一步了解動中禪或報名共修,歡迎造訪我們的網站: https://www.mahasati.org.tw/home/index.php Podcast powered by Firstory. 於 open.firstory.me -

#21.週四晚上禪坐共修

學會禪修方法後要有耐心、慢慢地不斷練習。透過眾人共修的力量,練習每天放鬆、放下一點,觀照自己的情緒,才能時時平安處處自在. 禪坐共修 ... 於 cms.altruistictech.org -

#22.生命價值利群生快樂付出最踏實 - 奇摩股市

也不是說我堅強,因為有法的話,你就會比較禪定,感覺就會比較輕鬆自在。」 ... 廖定興同修李佳樺:「師父感恩你,你要認真做慈濟。」. 於 tw.stock.yahoo.com -

#23.禪修課程簡介 - 黃庭書院

什麼是禪修? 「禪」這個字,與煩惱相對,「禪」指的是心的自在。不過它對治煩惱的方式,與一般人思惟的方向完全相反。它的安寧,是始於「對內心情緒能量的觀照」,而 ... 於 www.htz.org.tw -

#24.法鼓山共修

报名:为了监控参与人数与保持安全距离,您如果想(六) 10:00am~12:00pm 禅坐共修5/29/22 (日) 10:00am~12:00pm 半日念佛禅由于麻州已全面开放,故诸位菩萨不必事先报名,但 ... 於 498957049.jeesilahipalvelu.fi -

#25.大正新修大藏經 - 第 2 卷 - Google 圖書結果

頗見修摩那沙開年向八歲去我須陀如汝所言行调是生死。無酒是涅槃。 ... 極為聰明說法」四神足,及得,四語之法,於四禪而得自在 ... 共坐計念在前。爾時世你遙見, ... 於 books.google.com.tw -

#26.禪坐共修- 法鼓山全球資訊網

日期 時間 地點 加入Google日曆 2022‑07‑05 19:00~21:00 高雄紫雲寺 加入 2022‑07‑12 19:00~21:00 高雄紫雲寺 加入 2022‑07‑19 19:00~21:00 高雄紫雲寺 加入 於 www.ddcep.org.tw -

#27.全國廢棄物回收處理業評鑑揭曉桃園獲頒「特優」縣市獎最高榮譽

今(111)年桃園共推派17家業者參與應回收廢棄物回收處理業評鑑計畫,共8家業者獲得標章,資源循環基石標章5家包含亞東綠材 ... 仁波切鼓勵禪修靜坐靜心. 於 www.taiwanhot.net -

#28.法鼓山寶雲寺- 【禪坐共修】 邀請您,一同體會禪悅輕安! 每 ...

【禪坐共修】 邀請您,一同體會禪悅輕安! ⏰每周一早上09:00-11:00 ⏰每周一晚上19:00-21:30 因應防疫,進入寺院敬請配合: 量體溫(體溫超過37.5度,請勿進入。) 於 www.facebook.com -

#29.[法鼓山禪修課程] 初階禪訓班(1/4)--打坐的姿勢 - 喵星人日誌

1. 打坐姿勢為七支坐法:雙足跏坐、背脊豎直、手結法界定印、放鬆兩肩、舌尖微舐上顎、閉口、眼微張。 2. 蒲團、椅子不要坐滿,坐1/2~1/3滿,有助於脊椎挺 ... 於 timespacewalker.blogspot.com -

#30.禪坐共修– 香光山寺Xiang Guang Shan Temple

Category : 2020活動 , 禪坐共修. 日期:109/1/12、3/8、4/19、5/24、6/28、9/6、10/18. 時間:週日上午8:40報到始~下午5:00圓滿 地點:大溪香光山寺. 於 gaya.gaya.org.tw -

#31.中文禪坐共修 - 法鼓山馬來西亞道場

例行共修/活動; latest news 行事曆; donation 護持捐款; English Zone; new building 新道場建設; book shop 心靈環保書店; remote prayer ... 於 ddmmy.org -

#32.禪的生活(三版): The Life of Chan - Google 圖書結果

... 多禪七活動之後,參加過的人數已有一百數十位,有人要求,讓這些人仍有適當的機會及道場,集合共修。故自一九七九年十月十四日,即假文化館的下院農禪寺,開始了週日禪坐 ... 於 books.google.com.tw -

#33.法務 - 法鼓山香港道場

星期五晚間禪坐共修2022-11-25. 禪修 名額已滿 · 禪瑜伽共修2022-11-22. 禪修 · 日間- 念佛共修(11月22日). 法務 · 錬心鈔經共修. 經教 · 禪瑜伽共修- 尖沙咀共修 ... 於 www.ddmhk.org.hk -

#34.向中國國民黨黨員陳柏諭致敬| 民報Taiwan People News

朱立倫主席領導下的中國國民黨既然一改馬英九總統「行憲重於修憲」的既有主張,積極策動黨籍立委提案修改憲法。那麼對於台灣各界公民團體針對憲改的各種 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#35.影/疫情下禪修靜坐度母禪寺明歡迎民眾來體驗 - 聯合報

堪千慈囊仁波切表示,疫情給全世界帶來許多痛苦,民眾遇到不順心時,靜下心相當好,靜坐、打坐有助於讓心靜下來。 來自西藏的堪千慈囊仁波切,他在台創辦 ... 於 udn.com -

#36.佛學小辭典 - Google 圖書結果

来生大功德或謂為毗沙門天之后妃【共報國土等自他共受用皆有果報謂【在家二 ... (在家菩薩)如維摩居士全存梵俄而修(老秘]柄衣僧服之稱老衲即老僧也等之依報是也但受五戒 ... 於 books.google.com.tw -

#37.大日本續藏經: 印度・支那撰述. 第壹輯 - Google 圖書結果

... 故於一切凡聖等生慶悦以大捨故於一切凡四等心無二又此四無量定三乘聖人因所共修 ... 將起一切有情法爾成就此定乃生四禪處故次明滅罪: 無相精進當時無間不拘行坐故 ... 於 books.google.com.tw -

#38.禪坐共修 - DDM 法鼓山– 普賢講堂

一般禪坐共修的流程如下:. 八式動禪(一次做三/四個動作). 坐香. 瑜伽動禪(立姿、坐姿輪流). 喝水. 坐香. 經行. (聖嚴師父開示)法師開示. 於 www.ddmmba.org -

#39.線上英文禪坐共修| 活動訊息Event | 法鼓山紐約東初禪寺

線上英文禪坐共修. -週二英文禪坐共修. 週二英文禪坐共修. 每週二 7:30PM - 9:00PM EST. 活動取消Cancelled until further noticed! Tuesday evening sitting has gone ... 於 chancenter.org -

#40.禪坐共修 - 法鼓山傳燈院

線上禪坐共修(網路共修) ... 樹林共修處, ○每週三晚上19:30~21:30, 活動連結(暫停) ... 共修內容:八式動禪、 打坐、 拜佛、 經行、 法師開示 於 chan.ddm.org.tw -

#41.七月禪坐共修心得

最後,法師指導我們「修悟下手處」:聽聞佛法,天天打坐之後,我們要真實運用佛法、禪修於日常生活中。比如在打坐時,「知道」自己身體放鬆,而不是「感覺 ... 於 ddmbasf.org