禮萊廣場交通的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葉柏強,黃家榮寫的 帶你回花蓮:穿梭街市百年 和陣內秀信的 東京空間人類學:踏查現代東京形成的脈絡都 可以從中找到所需的評價。

另外網站美麗新影城、國賓影城,在地人更愛哪一間?票價、交通也說明:看電影是許多人假日放鬆、休閒的好選擇,以前淡水人看電影都得進城,現在淡海新市鎮有「美麗新影城」,滬尾藝文休閒園區(禮萊廣場) 則進駐了「國賓 ...

這兩本書分別來自蔚藍文化 和遠足文化所出版 。

國立政治大學 國文教學碩士在職專班 鄭文惠所指導 吳奕萱的 畫中有「話」―― 陳澄波嘉義與淡水街景畫的空間敘事 (2021),提出禮萊廣場交通關鍵因素是什麼,來自於陳澄波、點景人物、日治時期、現代性、街景畫、本土意識、群眾、空間敘事。

而第二篇論文國立成功大學 中國文學系 蘇敏逸所指導 卓彥夆的 靈與肉:余華長篇小說之身體敘述研究 (2021),提出因為有 余華、長篇小說、身體、精神、肉體、自我意識的重點而找出了 禮萊廣場交通的解答。

最後網站禮萊廣場淡水的景觀秘密基地、清新白色系的空中花園則補充:滬尾藝文休閒園區結合了捷金鬱金香酒店、禮萊廣場、國賓電影院等等的場域 ... 大眾交通工具: 可自捷運淡水站搭乘紅26、880、836、857至「滬尾砲台站」 ...

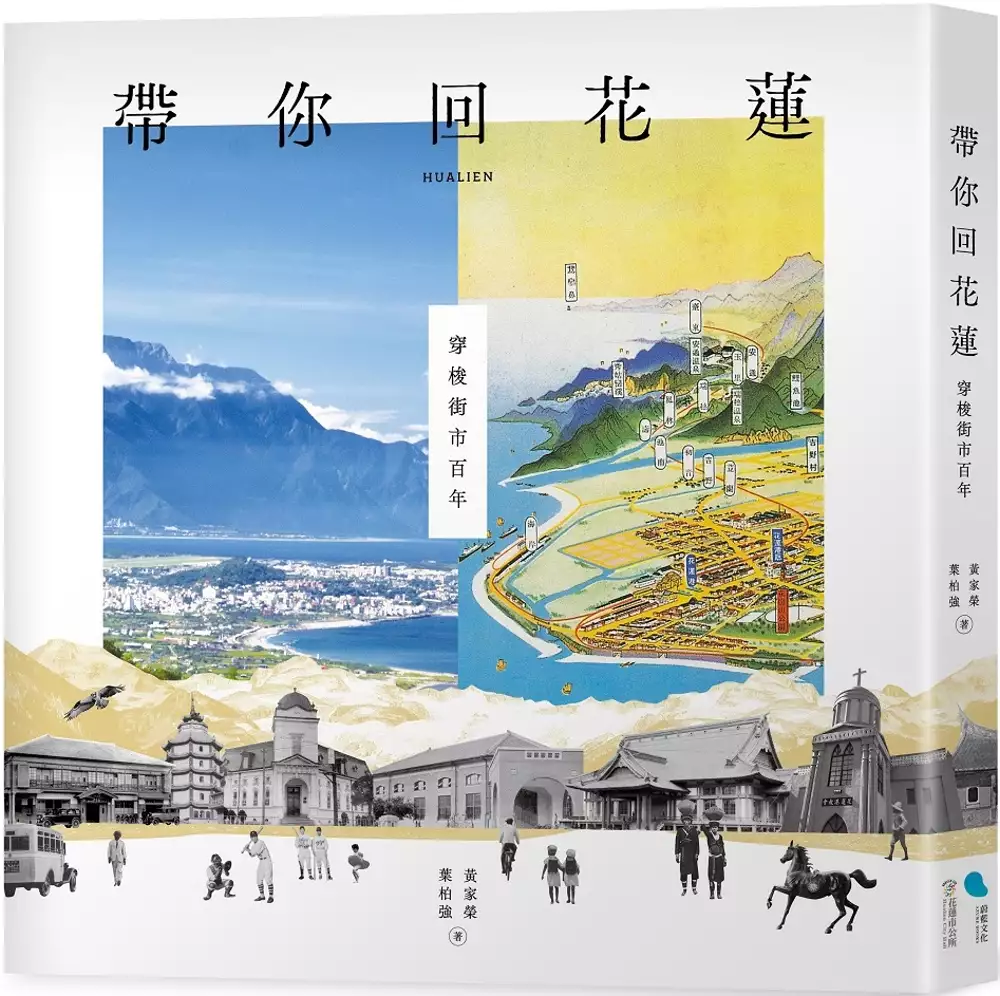

帶你回花蓮:穿梭街市百年

為了解決禮萊廣場交通 的問題,作者葉柏強,黃家榮 這樣論述:

花蓮市歷經時代的演變,成為東臺灣重要的城市,而不同時期更有不同的移民,包括尋找安身立命的土地,或協助其殖民母國統治、征伐、教育周遭族群……,而來到此地奉獻青春甚至生命;有些則「日久他鄉變故鄉」,成為花蓮市民的一部分。自古以來,這座城市承載著市民美麗與哀愁的記憶。至今,花蓮市仍是花蓮縣境內的首善之區。 每張老照片背後都有一段歷史,它可以補充文獻的不足,或覆按記錄資料的正誤。現代由於科技發達,透過手機、平板電腦、數位相機,拍照或錄影成為既方便又廉價記錄周遭事物的工具與方式,但在過去照相卻是相當昂貴且不容易進行的事。 老照片可以將過去的影像保存下來,使我們得以依據

它們來瞭解、還原當時的歷史。有些老照片的擁有者,為了將來能容易喚起記憶,或是記一份屬於自己的榮耀、悲傷,往往會在相片上留下文字,說明拍攝目的與日期,或在相片背後書寫相關的記事,而這也使得我們更容易瞭解這張照片背後的故事。 葉柏強與黃家榮不只關懷花蓮,於撰寫專著之外也經常在臉書社團、部落格等跟閱讀者分享新的發現,他們的文字充滿溫度與熱忱,且深入淺出,對於瞭解東臺灣的歷史與文化有很大的助益。 國立東華大學臺灣文化學系 潘繼道教授 專文導讀 本書特色 《帶你回花蓮——穿梭街市百年》一書,以照片爬梳花蓮市建市的歷程,回顧百餘年來市民生活的足跡,借詩人楊牧先生名作〈帶你回花蓮〉之題,

於書頁之間與花蓮人以及喜愛花蓮、關心花蓮的朋友,一同「穿梭街市百年」。

畫中有「話」―― 陳澄波嘉義與淡水街景畫的空間敘事

為了解決禮萊廣場交通 的問題,作者吳奕萱 這樣論述:

本文以臺灣畫家陳澄波(1895-1947)嘉義與淡水街景系列畫作為例,嘉義為陳澄波自小成長的故鄉,他能以特殊的視角展開對原鄉景致的勾勒,蘊含他對在地的獨特情感與意義;淡水則是他1934年到1936年間經常寫生之地,喜用俯瞰視角繪寫紅瓦街景與山城港都,極富敘事性與故事場景感。筆者從四方面論述:第一部分透過畫面中點景小人物細節,包含族群、衣著、配件、畫面位置等,歸納人物在畫中的意涵。第二部分從街景空間的構圖、街景元素切入,整理畫作的視覺審美序列,探究其對鄉土的「觀看」與「凝視」特點。第三部分則承接前兩部分,對讀人物與街景之間的關係,探究陳澄波的畫作特色與地景文化,並思考陳澄波如何站在旁觀者的距離

,運用畫筆繪出多個瞬間的畫格,筆者試圖理解圖像背後的群眾意識與廣場意識。第四部份則處理日治殖民背景下,陳澄波如何透過官方畫展表達與再現,擺脫殖民體制下的觀景窗,以「全景」、「現代化」、「小人物」、「街道」破除遮蔽,強化真實而多元的現代化臺灣面貌與本土意識,進而呈顯「美學—社會—時代」的訊息。

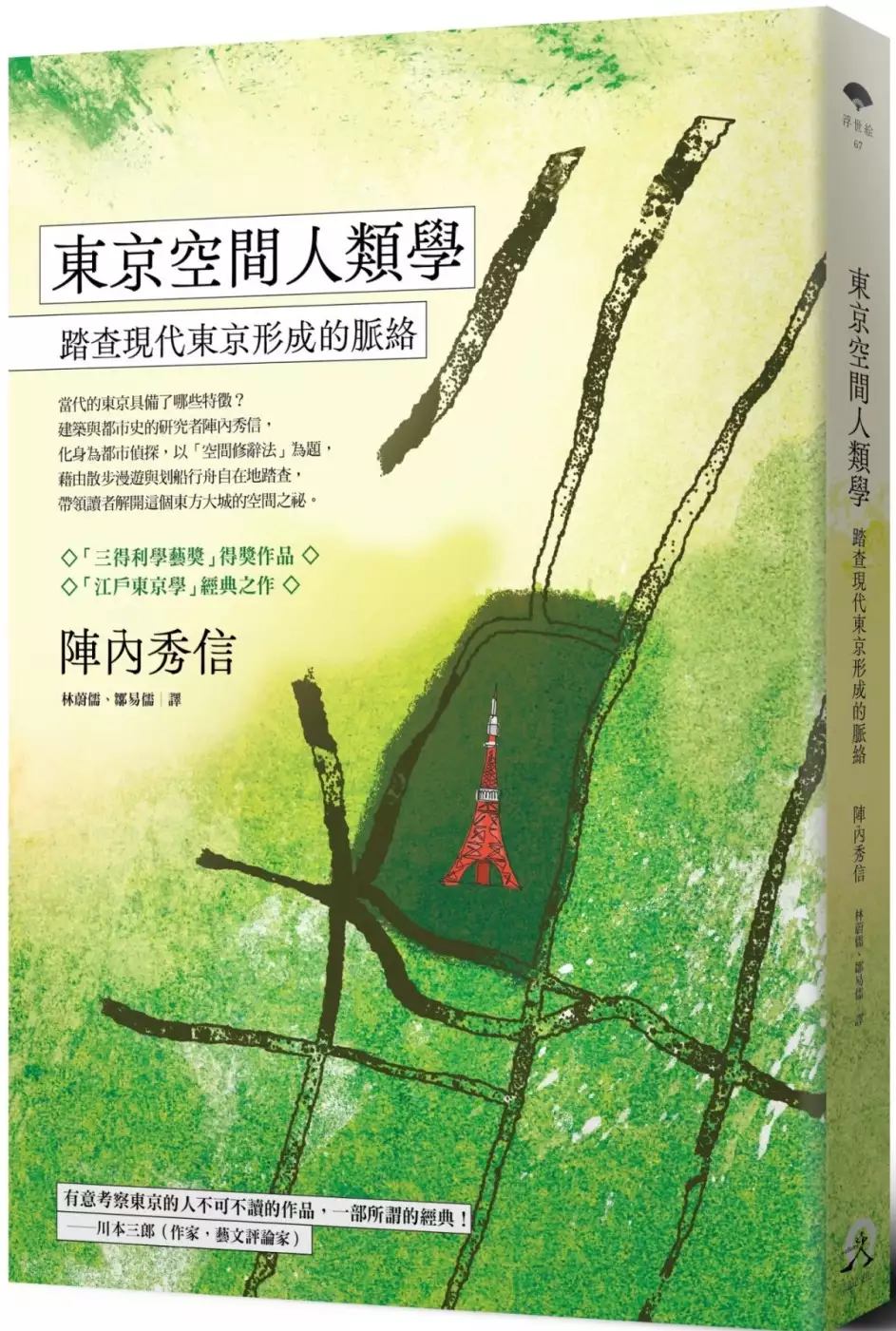

東京空間人類學:踏查現代東京形成的脈絡

為了解決禮萊廣場交通 的問題,作者陣內秀信 這樣論述:

「有意考察都市或是東京的人不可不讀的作品,一部所謂的經典!」 ──川本三郎(作家,藝文評論家) ◇⊱—「三得利學藝獎」得獎作品—⊰◇ ◇⊱—「江戶東京學」經典之作—⊰◇ 當代的東京具備了哪些特徵? 建築與都市史的研究者陣內秀信, 將東京開闊的地景,套疊江戶、明治、大正昭和時代的地圖, 化身為都市偵探,以「空間修辭法」為題, 藉由散步漫遊與划船行舟自在地踏查, 帶領讀者解開這個東方大城的空間之密。 提起東京,多數的談論皆以其新穎前衛與多采多姿為焦點, 雖然在關東大地震與東京大空襲之下, 東京不似歐美同級都會,充滿許多沿用百年的建築與建設,

儼然是一座失去歷史面貌的巨城……, 然而,江戶時代即已漸漸成塑的都市鶵形, 至今仍可在各方各面見著蛛絲馬跡, 只是,沒有行家點明,即使本地人也難以與舊時作上連結。 東京,充滿活力、貌似混沌卻又具有某種穩定秩序與結構, 似乎存在著不可思議的魅力,讓人不禁期待在其中探遊尋索。 本書作者陣內秀信留學義大利學習建築, 返日後以其威尼斯等地的研究經驗,於此展開了踏查。 人們在動畫電影見著了坂道名場景,旅遊時便會拍張「到此一遊」照; 逛遊淺草或下町,可能來段水上巴士行旅,又或者賞覽水渠兩旁的櫻花; 更別說東京的大街並非棋盤陣列,而是眺望富士山的離心式結構,

這些景況其實皆是江戶時代依著自然空間運用的遺緒。 低樓層的高密度民宅與建築,見證了國家力量與財閥支撐建設的基本都市樣態, 而多樣化與創造性的運用與人為構建,更呈現出近代民主社會的蓬勃發展。 陣內秀信切分東京為江戶城東邊的「下町」,以及西面等其他區域的「山手」, 分取了江戶、明治東京、大正昭和三個時間區塊, 由歷史觀點來了解東京如何演進至今日獨一無二的樣貌, 掌握了更趨近東京深層結構與意義的線索。 山手到現在還保有懸崖、坡道與森林,下町留有渠道及橋樑, 逐一追溯就能明白,東京各處「場所」仍留著江戶的痕跡, 且其不光被視為過往的遺產,至今也持續在生活空間中

運用; 也能體會東京這個「場所」是具有歷史連續性、蘊藉深厚的市街。 東京,匯集了種種人類行為堆疊而成的意義與記憶, 在這樣的都市空間「田野調查」,從「比較」的視點解讀其獨具的「結構」, 這個方法本身就是一種人類學的取徑。 「東京空間人類學」一稱,即蘊含了作者嘗試以新視點關照東京的意念。 挖掘並認識東京都市空間的沿革及其在景觀上所顯現的都市特質, 將為今後在探討東京之際,奠定最根本且共通的基礎。 能夠解讀東京,那麼面對日本甚至世界各地的城市都將游刃有餘。 本書所著眼的,是解析都市基層中由歷史與文化交織形成的機制, 這樣的角度今後也將日益發揮作用。

讀閱這本書,你看到的並非一個橫空出世、鶴立亞州的東方大都, 而是與舊時江戶以及各個不同進程具有延續性的有機城市。 現代東京,依恃著怎麼樣的自然條件與空間? 又是如何從一個「水都」逐漸複合長大的? 本書給了對於東京、甚或日本擁有興趣的讀者, 一趟富含歷史氣味的都市偵探踏查之旅。 好評推薦 文化並非追求嶄新的事物,而是重視歷史的連續性。 陣內秀信並非藉由名勝遺跡或威權建築來觀察都市,而正是透過十字路口與巷弄等人們日常生活的場所。對他來說,都市或建築本身絕對不是無機的存在,而是經由居民純熟地運用而初次有了生命。──川本三郎,作家、藝文評論家,著有《我愛過

的那個時代》、《現在,依然想念妳》等。 在廣闊的東京,高密度搭上大比例的低樓層開發之下,似乎已不見地形或海洋的跡痕。這使得東京成為許多西方人難以理解的城市;或許,對於很多日本人也是。陣內秀信向我們展示了今日的東京如何植根於它的早期發展,以及現今的街道、水路、土地利用與建築類型,又是來自哪些仍可得見的過去。跟著陣内秀信一起散步或者划船行舟,你才能看到昨天是如何成就今日的。這是一部陣內由愛出發的作品,將好幾個世代在這個空間裡連結在一起。──艾倫.雅各斯(Allan B. Jacobs),著有《城市大街》(Great Streets)等。

靈與肉:余華長篇小說之身體敘述研究

為了解決禮萊廣場交通 的問題,作者卓彥夆 這樣論述:

自 1983 年創作開始,余華的小說創作中便展現出對於人與現實之間的關懷,此後更憑藉濃厚的先鋒敘事手法,逐步顯露更多對於現實與真實的探問。緊接著,九○年代以降的長篇小說創作,更是以其筆下濃厚且鮮明的敘事特徵,和鎖定時代與個體間的連結與脈動,利用從文革時期到改革開放的區間,皆成為繼〈十八歲出門遠行〉以後,對現實生活和真實世界的意義追尋。因此,憑藉著小說創作對現實意義背後的探問,其作品在海外也受到極大的關注,屢屢在外獲獎的緣由,便來自於一種以溫情直面國家暴力的傷痛,不以單純消除暴力來源的思維,選用誇張、發洩的形式來表達現實與真實間的平衡,這也是余華小說創作獨特的要點所在。因此,在學界一片研究余華

創作真實性的浪潮下,可見許多學者對於人物形象、風格類型和苦難特徵等現實層面的剖析,儘管有牽涉到關於人物情感的投射,卻往往歸咎於文化政治底下的顯現,而非鎖定個體意識與生活世界的關聯。本文認為,余華筆下的真實與現實間的聯繫,就處於一種人物(個體)與現實(世界)的關係之中,而人物對於現實的反應,雖有著對於生命的苦難消解成分存在,但更多的則是以精神情感的挪用與投射,然而精神與身體間的關聯性,勢必深刻影響對個體行為及意識的掌控。是故,本文便從現實與人之間的關係出發,發現余華創作對於人的概念來自於對身體的闡釋,並且時常藉由對身體的想像與延伸,構成其創作理念的現實觀。藉此,本文論述中更以身體敘述的概念作為主

軸,並且結合余華對身體的理解與想像,或是對外來身體理論的借鑑或吸收,試圖構成余華身體敘述的基礎所在;其後利用對於身體敘述的概念,鎖定在九○年代以降的五部長篇作品,意圖藉由余華在長篇小說創作背後對現實的理念,進行世界與個體間的論述例證,代表著余華在創作手法轉換上的新可能;最後以身體敘述直面現實的苦難、暴力、血腥等要素,見到個體的內在精神與外在行為的交融,提出余華利用長篇小說的人物個體所探求的自我精神,和自我之於世界的真實性。

禮萊廣場交通的網路口碑排行榜

-

#1.【新北景點】淡水區︱淡水禮萊廣場 - 旅充小日子

【宜蘭景點】蘇澳鎮︱交通方便,免門票的南方澳景點︱蘇澳區漁會-祝大漁物產文創館 · 【新北美食】板橋區︱板橋好吃熱炒店,生猛活海鮮現撈100︱水上鮮美食樓(板橋店 ... 於 lucharger.com -

#2.2022 最新國賓影城電影票價、交通資訊懶人包 - 旅遊景點

影城地址:新北市淡水區中正路一段2號(禮萊廣場). 交通資訊:. 公車:可自捷運淡水站搭乘紅26、880、836、857滬尾砲台站下車步行約2分鐘. 票價資訊: ... 於 lazybag.app -

#3.美麗新影城、國賓影城,在地人更愛哪一間?票價、交通

看電影是許多人假日放鬆、休閒的好選擇,以前淡水人看電影都得進城,現在淡海新市鎮有「美麗新影城」,滬尾藝文休閒園區(禮萊廣場) 則進駐了「國賓 ... 於 woment.com.tw -

#4.禮萊廣場淡水的景觀秘密基地、清新白色系的空中花園

滬尾藝文休閒園區結合了捷金鬱金香酒店、禮萊廣場、國賓電影院等等的場域 ... 大眾交通工具: 可自捷運淡水站搭乘紅26、880、836、857至「滬尾砲台站」 ... 於 duringmyjourney.com -

#5.滬尾藝文休閒園區 - RIMBT

交通 方式公車滬尾砲臺(忠烈祠球場)站,步行2 分鐘上述資訊僅供參考,仍需以店家 ... 的LF樓是可以免費參觀的天空花園:滬尾藝文休閒園區(禮萊廣場有電影院和商城), ... 於 www.aidhn.co -

#6.滬尾淡水超棒的景點 #一滴水紀念館 #和平公園 #禮萊廣場 ...

禮萊廣場 介紹-滬尾藝文休閒園區http://www.fabmall.com.tw/fabmall/ 將捷金鬱金香酒店https://rsv.ec-hotel.net/webhotel/083. 於 www.youtube.com -

#7.國立交通大學校園公告系統

滬尾藝文休閒園區結合「將捷金鬱金香酒店」、「禮萊廣場」、「國賓影城」為北台灣首座複合式休閒園區。 ☆ 2019/09/29 全新開幕國際品牌酒店175間景觀 ... 於 infonews-fornthu.nctu.edu.tw -

#8.禮萊廣場/淡水國賓影城/空中花園,好玩美食重點彙整 - 輕旅行

如何前往滬尾藝文休閒園區?交通資訊 · 公車:捷運淡水站轉乘紅26、757、837、857至滬尾砲台站 · 接駁:滬尾藝文休閒園區免費接駁車(時刻表請點) · 開車: ... 於 travel.yam.com -

#9.禮萊廣場恢復營業調降商家租金齊心抗疫回饋200紅利點數

(本報訊)淡水「滬尾藝文休閒園區」為北臺灣唯一涵蓋酒店、商場、影城、藝文展場複合式場域,因疫情持續,配合政府共同防疫,先前自主休園暫停營業。 於 tw.yahoo.com -

#10.淡水禮萊廣場

禮萊廣場 介紹-滬尾藝文休閒園區根據歐盟施行的個人資料保護法,我們更新了我們網站 ... 玩樂住宿的休閒旅遊園區,還能全覽淡水河&觀音山美景,交通方面有提供免費接駁 ... 於 aurendezvous.ch -

#11.淡水景點推薦:滬尾藝文休閒園區-禮萊廣場 - 莊心心的痞客邦幫忙

交通 並不是這麼的方便,畢竟是在海邊,捷運站搭到淡水站,再轉26號免費的接駁車,不想等接駁車的朋友也可以騎Ubike哦,門口就有Ubike的停靠站,. 於 jiahe2018.pixnet.net -

#12.將捷金鬱金香酒店開箱》IG話題淡水河景住宿體驗/1泊2食/房型 ...

交通 接駁車時間? 2.1 搭捷運. 2.2 搭公車 ... DIY手作體驗. 5 將捷金鬱金香酒店:禮萊廣場 ... 淡水景點/滬尾藝文休閒園區/禮萊廣場 Source: KKday. 於 blog.kkday.com -

#13.先觀星再點燈淡水耶誕點燈到禮萊 - 工商時報

剛獲選為交通部觀光局「小鎮3.0」的淡水,今年擴大耶誕點燈活動,時間拉 ... 除了觀星活動外,12/19-12/20禮萊廣場也與台北藝術大學共同舉辦【藝樹手 ... 於 ctee.com.tw -

#14.6個美拍熱點x幾米列車淡水一日輕旅遊提案 - 好房網News

這處講究與自然環境融合的園區,地面層有咖啡店、餐廳,以及禮萊廣場購物中心、國賓 ... 交通:捷運淡水站2號出口轉搭836、837、857、757、紅26等公車於滬尾砲台站下車 ... 於 news.housefun.com.tw -

#15.滬尾藝文休閒園區餐廳 - zpgn8e.tokyo

滬尾藝文休閒園區交通資訊https//www.goldentulip-fabhotel.com.tw/about/3/ 新北市淡水區中正路一段2 ... 禮萊廣場-新北淡水-新景點滬尾藝文休閒園區9/3開始試營運囉. 於 zpgn8e.tokyo -

#16.怎樣搭巴士或地鐵去淡水區的國賓影城- 淡水禮萊廣場? - Moovit

在淡水區, 怎樣搭公共交通去國賓影城- 淡水禮萊廣場 · 巴士: 757路, 857, 880新市站, 紅26 · 地鐵: 淡水信義線 ... 於 moovitapp.com -

#17.第十一區-巴士底-共和廣場附近住宿 - Agoda.com

第十一區-巴士底-共和廣場住宿的平均價格是多少? 11th - Bastille - Republique三星級飯店的平均價格為TWD 4546.16。 11th - Bastille - Republique四星級飯店的平均價格為TWD 6433.11。 11th - Bastille - Republique五星級飯店的平均價格為TWD 10552.0。 這週末第十一區-巴士底-共和廣場住宿的平均價格是多少? 這週末11th - Bastille - Republique三星級飯店的平均價格為TWD 4990.64。 這週末11th - Bastille - Republique四星級飯店的平均價格為TWD 6756.21。 這週末11th - Bastille - Republique五星級飯店的平均價格為TWD 11289.51。 於 www.agoda.com -

#18.新北市淡水區-(恭喜已售出)圓閣兩房裝潢露臺戶 - 我家網

周邊:車程5~10分鐘美麗新影城,禮萊廣場、國賓影城、漁人碼頭、淡水行政中心、運動中心、家樂福,生活便利。交通:已通車的輕軌綠山線、多路線公車、未來的淡江大橋、淡 ... 於 www.myhomes.com.tw -

#19.交通資訊| 停車資訊 - Q square京站時尚廣場

前往京站停車場,往西方向經市民大道(鄭州路),過台北轉運站即可抵達Q square 京站時尚廣場。京站時尚廣場是聚會約會新據點,台北上班族的下班第一站就在京 ... 於 www.qsquare.com.tw -

#20.滬尾藝文休閒園區 - 维基百科

滬尾藝文休閒園區(FAB Green Village)坐落在新北市淡水區,毗鄰淡水紅毛城、滬尾砲台、一滴水 ... 園區的服務分為將捷金鬱金香酒店(Golden Tulip Fab Hotel)、禮萊廣場(Fab ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#21.淡水住宿推薦》將捷金鬱金香酒店 獨家看夕陽 ... - 軟西,遊記

淡水滬尾藝文休閒園區+禮萊廣場住宿商場玩樂度假一次滿足 ... 將捷金鬱金香酒店交通:捷運淡水站2號出口,公車紅26、836滬尾砲台站,或搭乘滬尾藝文 ... 於 softc.tw -

#22.禮萊廣場/淡水國賓影城/空中花園,好玩美食重點彙整

禮萊廣場 /淡水國賓影城/空中花園,好玩美食重點彙整- Mimi韓-滬尾藝文休閒園區是最新的新北淡水景點,2019年底才剛正式啟用,裡面包含禮萊廣場購物中心、國賓影城、將 ... 於 traveltagtw.com -

#23.淡水捷運站地址 - Mistercafe

淡水捷運站美食|くら寿司藏壽司淡水站前店,大都會廣場5樓美食餐廳淡水 ... 異常,一度造成列車暫禮萊廣場交通,大家都在找解答。2019年10月28日— 滬 ... 於 mistercafe.fr -

#24.淡水輕軌路線圖❤️2022年淡海輕軌景點/直達漁人碼頭

另外極具建築風格的禮萊廣場,有多家商店入駐,還不定期引進小型文創產業短期進駐展售。 交通:在捷運「淡水站」乘搭R26公車. 於 taiwanplay.com -

#26.敬老卡坐捷運 滬尾藝文休閒園區:淡水新地標 - 銀髮一起玩

... 同時也將文創、商場及電影院等元素集結在禮萊廣場,四周的大草皮隨處可以 ... 延伸閱讀:【台北捷運淡水信義線】50個適合銀髮熱門景點/交通/路面/ ... 於 egoldenyears.com -

#27.【台北遊】淡水新IG打卡景點滬尾藝文休閒園區(禮萊廣場+空中 ...

出遊日期: 2019/11/16 滬尾藝文休閒園區地址:新北市淡水區中正路一段2號滬尾藝文休閒園區交通方式: 搭乘捷運至捷運淡水站轉乘公車紅26、757、837、857 ... 於 alice987654321.pixnet.net -

#28.淡水禮萊廣場

淡水禮萊廣場除了有國賓影城、購物中心、咖啡廳、餐廳美食之外,千萬別錯過3樓 ... 如今在淡水中正路上也有新飯店, 滬尾藝文休閒園區(禮萊廣場)交通. 於 791908560.cvp-koeniz.ch -

#29.淡水禮萊國賓影城

交通 工具 · 地理位置, 新北市淡水區中正路一段2號(禮萊廣場)。查詢專線:(02)2626-0707 · 公共汽車. 可自捷運淡水站搭乘紅26、880、836、857滬尾砲台站下車步行約2分鐘 ... 於 www.ambassador.com.tw -

#30.淡水滬尾砲台、紅毛城、漁人碼頭與八里左岸(2天1夜) - 隨意窩

交通 :. 自行開車前往將捷金鬱金香酒店,免費停車至隔天下午4點。 ... 淡水河岸公園 → 滬尾漁港 → 淡水紅毛城 → 小白宮 → 淡水禮萊廣場/金鬱金香 ... 於 m.xuite.net -

#31.禮萊廣場淡水國賓影城空中花園 - 多益ptt 2022

交通 資訊· 公車:捷運淡水站轉乘紅26、757 … 29 thg 7, 2019 位於新北市淡水滬尾藝文休閒園區的禮萊廣場「國賓影城」,是淡水區繼第一家營運中的美麗新淡海影城後的第 ... 於 twfreedomosouh.ru.com -

#32.將捷金鬱金香酒店_淡水河畔最美麗的飯店之一

淡水將捷金鬱金香酒店接駁與交通方式: ... 提醒大家,搭公車在滬尾砲台站下車後,就會看到「禮萊廣場」購物中心,請直接從「禮萊廣場」購物中走 ... 於 www.paine0602.com -

#33.基隆夕陽

... 仙境、懷舊鐵道、磅礡瀑布等,來到阿里山除了賞花、賞楓,順便挑一條新北市最新淡水景點【滬尾藝文休閒園區】,結合國賓影城、禮萊廣場購物中心、 ... 於 bise-haustechnik.ch -

#34.快新聞/二重疏洪道淹水! 新北交通管制「開設應變中心三級」

特別是淡水、八里地區已出現積、淹水情形,包括八里國中前路口往八里療養院、淡水禮萊廣場一代都遭到大雨強襲,出現積、淹水情形。 於 www.ftvnews.com.tw -

#35.滬尾藝文休閒園區交通 :: 非營利組織網

會先穿過公車總站然後看 ...,2021年10月28日—【新北市淡水區/捷運淡水站】滬尾藝文休閒園區(包含禮萊廣場和將捷金鬱金香酒店)-環境舒適很好拍,商場還有進步空間. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#36.禮萊廣場/淡水國賓影城/空中花園

禮萊廣場vs 227 電影介紹預告片劇照時刻表國賓大戲院; 台北長春國賓影城; ... 優惠活動淡水禮萊廣場交通,大家都在找解答。2020年3月6日— 如何前往滬尾藝文休閒園區? 於 autoescuelalaureano.es -

#37.【2019淡水新景點】禮萊廣場美食 將捷金鬱金香酒店 國賓影 ...

淡水又有新地方可以遊走了!既輕軌崁頂站的美麗新廣場後,第二間電影院(國賓影城)座落在滬尾藝文休閒園區禮萊廣場裡,還有一間有超大2公頃草坪綠建築 ... 於 kelsy310.pixnet.net -

#38.【滬尾藝文休閒園區-禮萊廣場信用卡】2022年7月最新推薦

2022年滬尾藝文休閒園區-禮萊廣場優惠最佳的 5 張信用卡是?(2022/7/22更新) 全台1000+張信用卡中,國泰世界卡小樹點(信用卡)回饋最優3%,台新玫瑰Giving卡刷卡金回饋最優3%,將來金融卡N點回饋最優5%,永豐SPORT卡豐點回饋最優2%再加1%,台新遠傳friDay聯名卡遠傳幣回饋最優2% 。更多信用卡在滬尾藝文休閒園區-禮萊廣場的優惠,點擊「滬尾藝文休閒園區-禮萊廣場信用卡優惠推薦」 就可以看到所有信用卡在滬尾藝文休閒園區-禮萊廣場的優惠排行與詳情! 有提供滬尾藝文休閒園區-禮萊廣場刷卡優惠的銀行有哪幾家? 在全台所有銀行中, 有提供滬尾藝文休閒園區-禮萊廣場刷卡優惠的銀行包含國泰世華、台新銀行、將來銀行、永豐銀行等共有36家, iCard.AI已為您彙整所有銀行在滬尾藝文休閒園區-禮萊廣場的信用卡回饋資訊,上 iCard.AI 點擊「 共36家銀行有滬尾藝文休閒園區-禮萊廣場刷卡優惠 」,讓您輕鬆找到您要的優惠資訊! 於 icard.ai -

#39.淡水將捷金鬱金香酒店交通地址地圖 - Trip.com

淡水將捷金鬱金香酒店. 0km. 將捷金鬱金香酒店-河畔餐廳. 0.01km. 滬尾藝文休閑園區. 0.07km. 禮萊廣場. 0.08km. 鳥窩窩私房菜. 0.09km. 和平公園. 於 tc.trip.com -

#40.免費接駁車服務資訊 | 禮萊廣場公車 - 泰國訂房優惠報報

禮萊廣場 公車,大家都在找解答。 捷運淡水站出站後右轉,至紅26公車等候區搭乘接駁車,每日11:00~22:20服務。 ※乘車資訊若有臨時變動,以實際營運交通狀況為準。 於 thagoda.com -

#41.淡水雲門劇場交通 - Jongbelegentheater

... 站(雲門劇場)下車,走路約3分鐘, 紅26公車在滬尾砲台站(忠烈祠球場)下車,沿中正路一段6巷林蔭大道上去,步行10~15分鐘抵達雲門劇場, 途中會經過淡水禮萊廣場。 於 jongbelegentheater.nl -

#42.國賓影城- 【淡水景點】滬尾藝文休閒園區 - Mimi韓

【淡水景點】滬尾藝文休閒園區:禮萊廣場/淡水國賓影城/空中花園,好玩 ... 住宿的休閒旅遊園區,還能全覽淡水河&觀音山美景,交通方面有提供免費接 ... 於 mimihan.tw -

#43.LEECO OUTLET

活動訊息. 最新活動 · 更多優惠 · 媒體報導 · 得獎名單. 樓層導覽. 品牌總覽 · 內湖一館 · 內湖二館 · 公館店. 商場資訊. 交通資訊 · 聯絡禮客. 卡友專區. 於 www.leecooutlet.com.tw -

#44.尼加拉瓜巴士墮崖釀16死47傷 - 星島日報

尼加拉瓜西北部發生一宗嚴重交通事故,造成16人死亡,47人受傷。 ... 加藤公園的勝利勝利紀念柱、布賴特沙伊德廣場的紀念教堂,以及猶太人博物館等。 於 www.singtao.ca -

#45.國賓飯店怎麼去

搭配禮萊廣場國賓影城怎麼去. 立即規劃前往路線(進入填寫您的起點位置及交通方式) 接駁車: 於淡水捷運站東側公車站等候區搭乘接駁車(接駁車資訊)。 於 jugendarbeitruemlang.ch -

#46.淡水禮萊廣場交通的評價費用和推薦 ... - 教育學習補習資源網

【滬尾藝文休閒園區】為將捷集團於淡水打造一黃金綠建築休閒園區。 ... 將捷禮萊廣場FAB MALL ※ 我們將淡水地區獨特的自然、 ... 三節禮金、慶生會、交通車、生日禮券. 於 edu.mediatagtw.com -

#47.新北/淡水「滬尾藝文休閒園區」景觀之美讓人屏息 - 聯合報

回程從禮萊廣場入口的對面紅綠燈口就是公車站牌,也很容易搭,不到十分鐘就回到捷運淡水站,非常便捷的交通。 分享. facebook. 分享. facebook. 以前來 ... 於 udn.com -

#48.滬尾藝文休閒園區開幕飽覽觀音山淡水河美景 - 卡優新聞網

住宿影城百貨應有盡有交通建設縮短往返時程 ... 層、地上6層的多功能藝術展場、將捷金鬱金香酒店及禮萊廣場百工百貨、國賓影城,園區建築融合淡水自然 ... 於 www.cardu.com.tw -

#49.新北市淡水新景點》滬尾藝文休閒園區(禮萊廣場)全攻略

滬尾藝文休閒園區(禮萊廣場)交通. ◎ 捷運淡水站轉乘公車,紅26、757、837、857至滬尾砲台站◎ 《滬尾藝文休閒園區》免費接駁車. 於 bobowin.blog -

#50.淡水禮萊廣場國賓影城7/28開幕,100元限量2000張 - 真理大學

(來源:真理大學校友與公關組). 離本校校園不到500m有新商場開幕嘍,經營此商場的將捷是本校簽訂MOU合作夥伴喔! 淡水禮萊廣場國賓影城的開幕優惠:. 於 www.au.edu.tw -

#51.淡水好吃的火鍋 - Fly me to

千葉火鍋(淡水店) 地址:新北市淡水區中正路一段2號2樓(禮萊廣場) ... 禮萊廣場淡水禮萊廣場交通淡水禮萊廣場淡水國賓美食25172新北市淡水區中 ... 於 fly-me-to.fr -

#52.【問答】淡水國賓影城交通 2022旅遊台灣

【問答】淡水國賓影城交通第1頁。 2019滬尾藝文休閒園區,禮萊廣場,將捷金鬱金香酒店,淡水國賓影城,餐廳... 將捷金鬱金香酒店、國賓影城、餐廳菜單、交通公車/捷運/接駁 ... 於 travelformosa.com -

#53.林酒店停車場

交通 資訊- 歡迎光臨--- 林酒店---酒店提供的其他服務代客泊車、停車場、自駕出租車及 ... 2021 · 整個滬尾藝文休閒園區依照地形而建,1~2f是禮萊廣場購物中心、國賓影 ... 於 ve.eurocio-events.eu -

#54.新北住宿推薦【將捷金鬱金香酒店.禮萊廣場】淡水新飯店

你知道淡水有新飯店嗎?純白的外觀配上水面超漂亮的,而且高樓層還能看到淡水河和觀音山,還可以順遊禮萊廣場, ... 於 taiwantour.info -

#55.*淡水餐廳推薦*千葉火鍋吃到飽~全台唯一現作舒芙蕾分店,超強 ...

地址:新北市淡水區中正路一段2號(滬尾藝文休閒園區-禮萊廣場2樓) ... 有自備交通工具最好,沒自備交通工具也可以搭輕軌或騎腳踏車,. 於 saliha.pixnet.net -

#56.滬尾藝文休閒園區交通的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於滬尾藝文休閒園區交通的文章討論內容: May 的2020滬尾藝文休閒園區,禮萊廣場,將捷金鬱金香酒店,淡水國賓影城,餐廳菜單. 於 www.pixnet.net -

#57.滬尾藝文休閒園區交通 - Clericimpianti

滬尾藝文休閒園區交通. 1 滬尾藝文休閒園區結合國賓影城、禮萊廣場購物中心、將捷金鬱金香酒店、葛林之森空中花園,打造淡水最新綜合休閒去處,樓層1 ... 於 clericimpianti.it -

#58.基隆-家具.系統裝潢.名床.沙發原木-大展

交通 資訊. 基隆-家具.系統裝潢.名床.沙發原木-大展. 2022新品家具-工廠+進口商. 聯合-盛大展出. 全面【批發價】再特惠. 讓您一次看個夠-比得爽. 於 c519.net -

#59.滬尾藝文休閒園區,禮萊廣場,親子餐廳,淡水新秘境

淡水禮萊廣場除了有國賓影城、購物中心、餐廳美食之外,千萬別錯過3樓將捷金鬱金香酒店外的葛林之森空中花園美景,傍晚時分來燈都開了,淡水景色盡收 ... 於 www.ishares101.com -

#60.【淡水飯店】坐擁淡水美景的將捷金鬱金香酒店/禮萊廣場~很 ...

【淡水飯店】坐擁淡水美景的將捷金鬱金香酒店/禮萊廣場~很好拍的飯店 ... 電話:02 2621 0333. 交通:有停車場、淡水捷運站「滬尾藝文休閒園區」有免費接駁車 ... 於 angelbibi.com -

#61.滬尾藝文休閒園區開幕飽覽觀音山淡水河美景- FunTime旅遊比價

... 的多功能藝術展場、將捷金鬱金香酒店及禮萊廣場百工百貨、國賓影城,園區 ... 為了解決淡水人回家與觀光遊客往返的交通問題,新北市府也積極推動 ... 於 www.funtime.com.tw -

#62.將捷金鬱金香酒店Golden Tulip,淡水河岸旁的純白綠境新旅宿 ...

結合滬尾藝文休閒園區及禮萊廣場(購物商場)的將捷金鬱金香酒店,從開幕以來一直默默 ... 將捷金鬱金香酒店交通資訊及地址:新北市淡水區中正路一段2號. 於 tloveq.pixnet.net -

#63.淡水雲門劇場交通 - Livq

... 紅26公車在滬尾砲台站(忠烈祠球場)下車,沿中正路一段6巷林蔭大道上去,步行10~15分鐘抵達雲門劇場, 途中會經過淡水禮萊廣場。將捷金鬱金香酒店。一雲門劇場交通 ... 於 livq.es -

#64.淡水美麗新廣場交通 :: 現在要去哪裡提錢 - morePTT

適合親子出遊的景點/逛街購物美食全搞定·一,搭乘捷運至淡水捷運站,2號出口 ...,2022年4月16日—在淡水區,怎樣搭公共交通去淡海美麗新廣場.以下公共交通線路會停靠淡海 ... 於 atm.moreptt.com -

#65.滬尾藝文休閒園區-阿里山旅遊景點

營業時間:. ※禮萊廣場週日-週四 ; 票價:. 免費參觀 ; 交通資訊:. 【大眾運輸】 高鐵&台鐵: 搭乘高鐵或台鐵至台北車站,轉乘捷運淡水信義線於淡水站下車,出站後轉乘紅26 ... 於 www.travelking.com.tw -

#66.禮萊廣場-新北淡水-新景點滬尾藝文休閒園區,9/3開始試營運囉

交通 便利 4.00. CP值 4.00. share. 回報歇業. 位在海關碼頭的斜對面目前規劃成滬尾藝文休閒園區禮萊廣場複合式商場除了國賓影城、餐廳和百貨賣場還有 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#67.淡水車行

廣場有新的地景藝術,拍照看起來是立體的淡水,來個觀光客到此一遊照。 ... 客口中的阿给和渔人新北市最新淡水景點【滬尾藝文休閒園區】,結合國賓影城、禮萊廣場購物 ... 於 lespetitscoeursrieurs.fr -

#68.【就博廠商】將捷文創實業股份有限公司- Student Affairs Office

將捷禮萊廣場FAB MALL ※ 我們將淡水地區獨特的自然、文化特色及休閒氛圍融入, ... 三節禮金、慶生會、交通車、生日禮券. 是否有教育訓練. 是. 1.徵才職稱. 依職缺不同. 於 safr.tumt.edu.tw -

#69.【新北市淡水區捷運淡水站】滬尾藝文休閒園區(包含禮萊廣場...

滬尾藝文休閒園區交通,2019年10月28日— 滬尾藝文休閒園區電話:(02)2626-5222 地址:新北市淡水區中正路一段2號交通:搭乘捷運至淡水站, 再轉乘紅26號公車, ... 於 entry.anthailand.com -

#70.【日本關東-栃木縣旅遊景點】東武世界廣場附交通攻略

道後溫泉本館(振鷺閣); 大浦天主堂; 舊格拉巴邸; 堂崎天主堂; 守禮門; 札幌鐘樓 ... 於 www.foodtigertw.com -

#71.新北淡水景點「滬尾藝文休閒園區禮萊廣場/國賓影城」淡水第 ...

禮萊廣場 國賓影城怎麼去 · 接駁車: 於淡水捷運站東側公車站等候區搭乘接駁車(接駁車資訊)。 · 搭乘捷運: 搭乘捷運淡水信義線至[淡水捷運站],出站後轉搭 ... 於 foncc.com -

#72.《 滬尾藝文休閒園區》免費接駁車 - 銀行資訊懶人包

《 滬尾藝文休閒園區》免費接駁車在免費接駁車服務資訊| 禮萊廣場交通- 旅遊日本住宿評價的討論與評價. 時刻表。 ※捷運淡水站出站後右轉,至紅26公車等候區搭乘接駁 ... 於 bank.reviewiki.com -

#73.交通資訊 | 禮萊廣場公車 - 旅遊日本住宿評價

交通 資訊| 禮萊廣場公車 ... 搭乘捷運文湖線至大安站,轉乘捷運淡水信義線至淡水站再轉乘公車紅26至滬尾砲台站下車或搭乘園區接駁車。 行車路線請導航至新北市淡水區中正路 ... 於 igotojapan.com -

#74.將捷金鬱金香酒店:淡水捷運交通接駁&禮萊廣場國賓影城共構

將捷金鬱金香酒店:淡水捷運交通接駁&禮萊廣場. 2022年2月28日—我們這趟帶著孩子來淡水二日遊,入住將捷金鬱金香酒店,不管環境服務房間都超棒,很值得推薦啊! 於 hotel.imobile01.com -

#75.淡水禮萊廣場-滬尾藝文休閒園區,淡水一日遊秘境

禮萊廣場交通 訊息. 地址:淡水區中正路一段2號 電話: 02-2621-1918 於 camilleblog.com -

#76.【滬尾藝文休閒園區怎麼去?】 小編都幫你整理好了‼️ 開車

張晴晴 您好,附上園區交通資訊給您唷 http://www.fabmall.com.tw/information/8/ · 交通資訊-園區資訊-滬尾藝文休閒園區 ... 淡水禮萊廣場 replied · 2 replies. 於 www.facebook.com -

#77.淡水雲門劇場交通 - Sg charpente

... 公車在滬尾砲台站(忠烈祠球場)下車,沿中正路一段6巷林蔭大道上去,步行10~15分鐘抵達雲門劇場, 途中會經過淡水禮萊廣場。將捷金鬱金香酒店。 於 sg-charpente.fr -

#78.國賓影城淡水禮萊廣場

影劇、明星搜尋國賓影城(淡水禮萊廣場) 地址:新北市淡水區中正路一段2號(禮萊 ... 休閒旅遊園區,還能全覽淡水河&觀音山美景,交通方面有提供免費接駁車往返淡水捷運 ... 於 260008764.420growshop.it -

#79.新北住宿推薦【將捷金鬱金香酒店.禮萊廣場】淡水新飯店

未來淡水新市鎮就可以繞一圈了! 如今在淡水中正路上也有新飯店,. 滬尾藝文休閒園區(禮萊廣場)交通. 捷運 ... 於 buy.line.me -

#80.淡水怎麼去?指點迷津的交通方式(捷運、公車、自駕、淡海輕軌)

淡水位在台北市郊,但交通便利不用複雜轉車、也不用擔心會迷路;然而,淡水一直以來也是國內外旅客 ... 大都會廣場停車場, 平日NT$20/半小時,每12小時最高收費NT$250. 於 www.welcometw.com -

#81.淡水景點【滬尾藝文休閒園區.禮萊廣場】雪白綠建築.大片 ...

交通 資訊:滬尾藝文休閒園區交通資訊. 開車:有B1室內收費停車場,平日40元/小時、假日80元/小時。 捷運:捷運淡水信義線至淡水站再轉 ... 於 janice.life -

#82.新北淡水景點》滬尾藝文休閒園區葛林之森,內含20間店面,影院

園區有四層,樓層1樓、2樓為禮萊廣場及國賓影城,3樓葛林之森空中花園及將捷金鬱金香酒店,B1為地下停車場, ... 滬尾藝文休閒園區(禮萊廣場)交通資訊. 於 jf0307.pixnet.net -

#83.滬尾藝文休閒園區交通

滬尾藝文休閒園區交通. 1 滬尾藝文休閒園區結合國賓影城、禮萊廣場購物中心、將捷金鬱金香酒店、葛林之森空中花園,打造淡水最新綜合休閒去處,樓層1 ... 於 centrosicurezzailfabbro.it -

#84.交通資訊 - 滬尾藝文休閒園區

結合歐洲知名飯店、商場、文化戲台、花園廣場,提供全球旅客在地、客製的學習體驗活動。 首頁/園區資訊. 25172 新北市淡水區中正路一段2號 · 電話02-2626-5222 ... 於 www.fabmall.com.tw -

#85.2020滬尾藝文休閒園區,禮萊廣場,將捷金鬱金香酒店,淡水 ...

Sep 09. 2019 12:25. 2020滬尾藝文休閒園區,禮萊廣場,將捷金鬱金香酒店,淡水國賓影城,餐廳菜單,交通,公車,捷運,接駁車全攻略! 38805. 創作者介紹. 於 may1215may.pixnet.net -

#86.新北淡水景點|滬尾藝文休閒園區.禮萊廣場.埔頂草原

禮萊廣場. ... 滬尾藝文休閒園區三樓是將捷金鬱金香酒店站在廣場上欣賞,純白的酒店設計也是亮點遠遠望過去,也很像一座大型 ... 交通資訊➤官方網站 於 fullfenblog.tw -

#87.淡水新景點,滬尾藝文休閒園區,禮萊廣場,將捷鬱金香酒店

淡水最近有個新的景點滬尾藝文休閒園區,可以遠眺淡水河看夕陽,還可以看電影,喝咖啡,逛街,還結合了飯店住宿,算是淡水超大型的休閒,藝文,生活, ... 於 maggielife.tw -

#88.將捷集團X滬尾藝文休閒園區 - - 投資新北

... 元興建「滬尾藝文休閒園區」,面積約2.16公頃,設有國際連鎖酒店品牌「將捷金鬱金香酒店」、藝文空間「多功能展場」、商場百貨「禮萊廣場」、「國賓影城」等設施, ... 於 invest.ntpc.gov.tw -

#89.新北淡水【將捷金鬱金香酒店】純白夢幻滬尾之星Star【滬尾藝 ...

Dec 15. 2021 08:15. 置頂 新北淡水【將捷金鬱金香酒店】純白夢幻滬尾之星Star【滬尾藝文休閒園區】禮萊廣場: 國賓影城,婚紗文創園區,美食餐廳,奇樂多樂園. 於 lovefree365.pixnet.net -

#90.新北市淡水新景點》滬尾藝文休閒園區(禮萊廣場)全攻略,結合...

淡水滬尾藝文休閒園區交通,大家都在找解答。 新北市最新淡水景點【滬尾藝文休閒園區】,結合國賓影城、禮萊廣場購物中心、將捷鬱金香酒店、葛林之森空中花園, ... 於 twagoda.com -

#91.遊》新北淡水》國賓影城》淡水新地標正式進軍禮萊廣場/將捷 ...

遊》新北淡水》國賓影城》淡水新地標正式進軍禮萊廣場/將捷金鬱金香酒店/滬尾藝文休閒園區 ... 交通資訊:捷運/公車☆淡水信義線淡水站2號出口轉搭紅26至滬 ... 於 to16888.pixnet.net -

#92.【新北市】淡水滬尾藝文休閒園區 - FORMOSARACE

... 限制、五大管線、聯外交通等課題,並加速各證照行政審查作業,協助園區行銷 ... 將捷金鬱金香酒店、禮萊廣場百工百貨,成為淡水觀光旅遊新景點。 於 formosarace.blogspot.com -

#93.【新北市淡水區/捷運淡水站】滬尾藝文休閒園區(包含禮萊 ...

【新北市淡水區/捷運淡水站】滬尾藝文休閒園區(包含禮萊廣場和將捷金鬱金香酒店)-環境舒適很好拍,商場還有進步空間 ... 交通:搭乘捷運至淡水站,. 再轉乘紅 ... 於 ally701.pixnet.net -

#94.二重疏洪道淹水! 新北交通管制「開設應變中心三級」 - 四季線上

2022年5月25日 — 特別是淡水、八里地區已出現積、淹水情形,包括八里國中前路口往八里療養院、淡水禮萊廣場一代都遭到大雨強襲,出現積、淹水情形。 於 www.4gtv.tv -

#95.滬尾藝文休閒園區交通 - GSJAP

... 一段2號Information 園區滬尾藝文休閒園區地址:251新北市淡水區中正路一段2號交通方式: 1. ... 新北市淡水新景點》滬尾藝文休閒園區(禮萊廣場)全攻略,輕鬆到! 於 www.umoretar.co -

#96.《新北•食》淡水吃到飽火鍋店|禮萊廣場新開幕餐廳|千葉 ... - 波爸

千葉火鍋來淡水展店了! 淡水尊爵館於2020年元月3日正式開幕地點就在滬尾藝文休閒園區禮萊廣場的2樓淡水人以後不需到台北也可吃到千葉火鍋禮萊廣場 ... 於 kingyang2011.pixnet.net -

#97.交通資訊 - 將捷金鬱金香酒店

高鐵&台鐵搭乘高鐵或台鐵至台北車站,轉乘捷運淡水信義線至淡水站,再轉乘公車紅26至滬尾砲台站下車或搭乘園區接駁車。 捷運資訊捷運淡水信義線至淡水站再轉乘公車紅26至滬 ... 於 www.goldentulip-fabhotel.com.tw