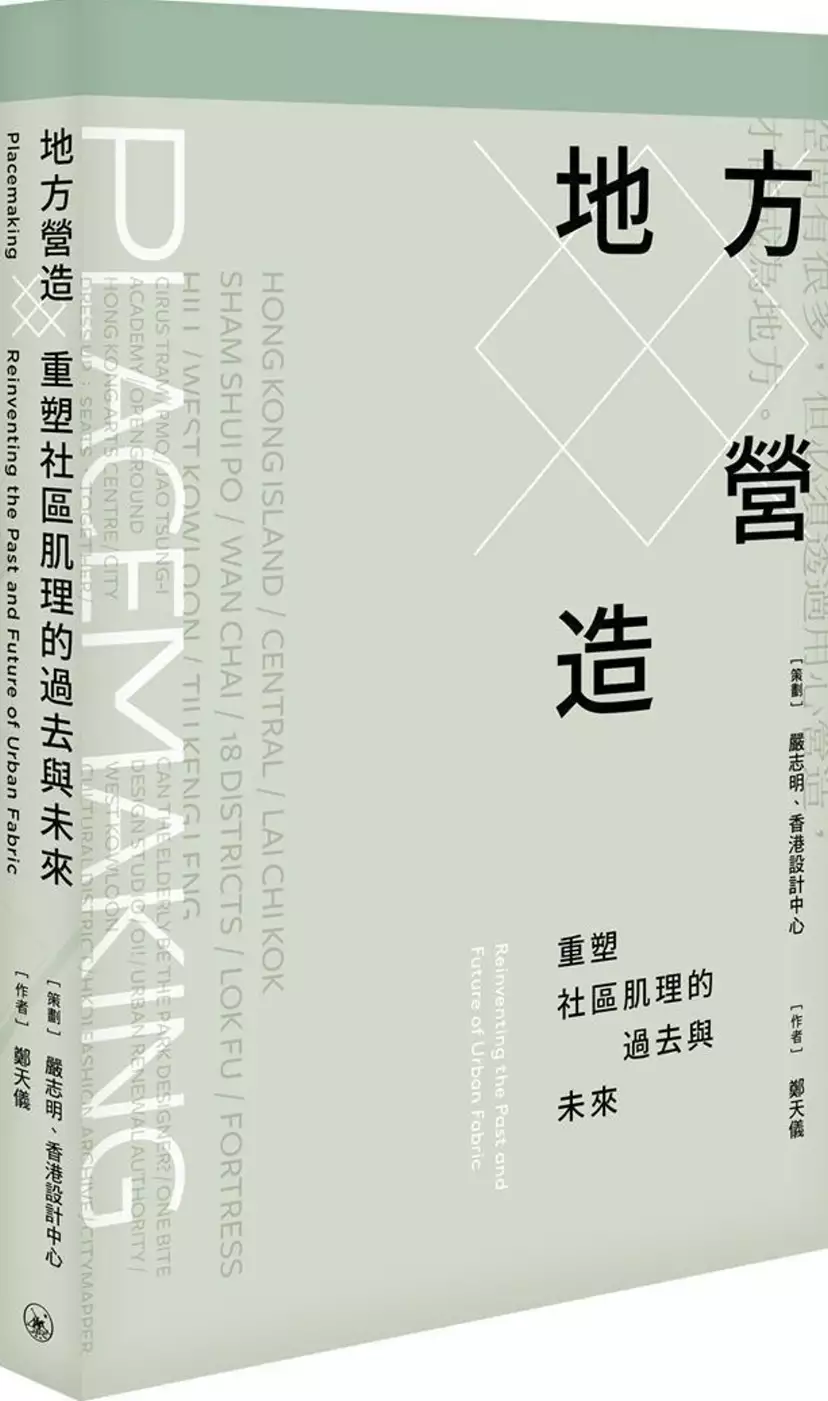

舊 社區再造 成功案例的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭天儀寫的 地方營造:重塑社區肌理的過去與未來 和夏黎明,林慧珍的 編織花東新想像:十四個地方創新發展的故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站風土再造看見地方的光: 25個社區營造的實踐之路也說明:本書將社區營造案例以發展模式歸納:「好故事」挖掘出在地獨特人文,引發體驗價值。 ... 社區改造,文化先行看這些人、這些事如何站上推動地方發展最前鋒成功建立關於 ...

這兩本書分別來自三聯 和遠流所出版 。

國立政治大學 韓國語文學系 郭秋雯所指導 劉家伶的 台韓居民參與型壁畫村之比較-以韓國甘川文化村與台灣喜樹社區為例 (2018),提出舊 社區再造 成功案例關鍵因素是什麼,來自於居民參與、壁畫村、彩繪村、甘川文化村、喜樹社區。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 陳其南所指導 王瑋儒的 從橋仔頭糖廠看台灣二十年來的地方文化思維 (2012),提出因為有 橋仔頭糖廠、地方文化思維、社區總體營造、文化產業的重點而找出了 舊 社區再造 成功案例的解答。

最後網站全臺25社區營造成功案例文化部新書發表則補充:「社區營造亮點成果案例專書,正式發表。 ... 了「風土再造,看見地方的光,25個社區營造的實踐之路」新書發表會,蒐羅全台各地社區營造的成功案例, ...

地方營造:重塑社區肌理的過去與未來

為了解決舊 社區再造 成功案例 的問題,作者鄭天儀 這樣論述:

有人說,香港只有房子,沒有建築;報紙也只有地產版,沒有建築新聞。 香港,世界人口密度最高的「The逼City」,單是港島區星羅其佈的超級摩天大廈便有四百幢之多,光速世代大、小型基建天天不息,看似乏味的當代港式結構,其實不少都呈現獨特的環球概念、地踎智慧,經營著一個又一個的有機社區。 正如香港設計中心主席嚴志明不時提到,要將「空間」(space)轉化成「地方」(place),最重要是人的參與。公共空間為人所做、服務群眾,自然要有在地性格、文化溫度,每一個環節,都與設計息息相關。 本書以「地方營造」(placemaking)為主題,透過十三位在香港努力營造

人文關懷地方的幕後英雄經驗,藉人與空間互動成有機地標的成功案例、別具心思的硬件及軟件設計,探討未來在公共空間的新嘗試及舊建築活化項目的可能性,甚至為社會政策獻計,達到地方有機自然地發展、聚集人群,甚至引發創意,令香港變得更有特色與活力。

舊 社區再造 成功案例進入發燒排行的影片

本集主題:「民主式經濟的誕生:終結經濟榨取,解構勞資框架,創造繁榮永續的共好新生活」介紹

訪問行銷: 沈嘉悅

內容簡介:

除非能建立經濟上的民主,否則不會有真正政治上的民主。

—美國前總統 西奧多‧羅斯福

▶ 人類消耗的自然資源是地球再生能力的1.5倍以上;

▶ 土壤持續衰竭,已經摧毀了地球上1/3的可耕地;

▶ 1970年以來,將近2/3的脊椎動物已經從地球上消失;

▶ 我們的社會早已經政治民主化,卻還沒有經濟民主化。

我們現有的經濟制度設計來自1%的菁英,為1%的人服務。在追求「利潤最大化」並鼓勵「大量生產、大量消費」的結果——租金高漲、零工經濟當道、更多碳排放……不僅讓我們絕大多數人失望,而且還切實地在摧毀我們的星球。

但是,我們並非「別無選擇」——

共享經濟,再生經濟,影響力投資者,合作社,B型企業,S型企業,公益公司

……這些「世界上最棒的公司」,正在美國三十四洲、全世界六十多個國家興起。

★現有的體制源於我們「對於現實世界的社會共識」

當今的經濟現實:投資者是老闆,員工是手下;公司是一個可以任意擁有和出售的東西;金融財富的增長是無限的;國內生產總值和資產負債表代表一切;勞動收入是一項需要削減的支出;人們貧窮是他們自己的錯。

我們可以想像一種不同的典範、一種不是以「資本」為中心的模式。在這樣的模式中:世界上只有一個系統,那就是地球。它的珍貴價值無法估量;成長是有極限的;公司是人類生活的系統,員工自然而然作為成員參與其中,擁有人性的尊嚴和基本權利,共同管理資產和追求共同的福祉;每個人都享有成功的機會,因此,長期被排除在外、被體制剝削的人,都應該獲得更多的幫助。

★從「榨取式經濟」邁向「民主式經濟」的轉變已經開始

榨取式經濟是一個由菁英階層打造,由1%的人擁有、1%的人治理、1%的人享用的經濟體制,為的是讓他們的財務利潤最大化。而在「民主式經濟」架構下成立的企業,是讓所有權從「最大化利潤」演化成「永續管理」的觀念。

「我們幫助在地社區創造財富,讓這些財富保存在當地並且分享給當地民眾。這樣的經濟發展主要是透過「錨定機構」(anchor institution)的力量來推動,而在經濟發展的同時,我們也建立了在地勞工的資產所有權。我們透過政策制訂,讓現存的經濟制度在環境保護、金融財務和資產所有權等方面,能有大規模的變化。」

這些企業把「公共利益」和「分享所有權」兩個特點結合在一起,在尊重地球生態極限的同時,滿足所有地球公民的基本需要,並且在不分種族、性別、國籍的情況下,一同分享經濟的果實。

★公共利益優先/員工所有權制度:創造多數人的繁榮,而非少數人的利益

本書提出了一個對新世代全球經濟體制轉型相當獨到且大膽的提案,透過「民主式經濟的七個原則」:社群、包容、地方(保持當地財富)、好工作(將資本投入資本)、民主所有權、道德金融和可持續性,每個原則都以一個實際運作的成功案例來具體說明,提供了一條明確的道路給想要徹底改變體制的人。如今世界各地都在仿效本書所提到的新經濟模式,使我們更加確信,這樣的設計,將會是未來企業的預設架構,也是民主所有權原則的典範。

這本希望之書,

寫給所有關心地球和人類文明的人,

面對未來的可能解答。

作者介紹:瑪喬麗‧凱莉 Marjorie Kelly

瑪喬麗‧凱莉是民主合作組織(Democracy collaborative)的執行副會長,也是該組織的資深研究員。她是《商業道德》雜誌的共同創辦人,曾為《哈佛商業評論》《執行長》《史丹佛社會創新評論》和《舊金山紀事報》等刊物撰稿。作品有《資本的神聖權利》(此書被評為2001年十本最佳商業書籍之一)以及《擁有未來:正在興起的所有權革命》。

作者介紹:泰德‧霍華德 Ted Howard

泰德‧霍華德是民主合作組織(Democracy collaborative)的會長。該組織是新型經濟模式的研究發展實驗室,致力於建立一個新的經濟體系,也就是民主式經濟。在這個體系中,公共所有權和公共控制權將會創造更公平和包容的社會,也會強化生態永續性,最終促進繁榮的民主社會和社群生活。

出版社粉絲頁: 遠流粉絲團

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

台韓居民參與型壁畫村之比較-以韓國甘川文化村與台灣喜樹社區為例

為了解決舊 社區再造 成功案例 的問題,作者劉家伶 這樣論述:

2008年台中彩虹眷村爆紅後,台灣各地出現許多壁畫村或彩繪村,它們帶來觀光效益或改善居家環境,卻也導致許多問題,例如:壁畫主題與當地格格不入或遊客影響居民生活等,這讓大家開始思考一味追隨流行,建造壁畫村是否能引起關注或得到居民支持,或是就此失去自身特色淪為複製品,甚至引起居民反感。本研究認為壁畫村之成功案例應為居民充分參與社區事務,決定壁畫村之走向與發展,自願維護藝術作品,並促使外界更認識社區,內部則更有凝聚力與產生自豪感,但仍維持良好的生活品質。因此,本研究目的為藉由瞭解台韓居民參與型壁畫村案例之建造過程,導出「壁畫村打造過程模型」,再套入案例中以檢視並比較兩者之異同,最後給予建議。本研究

所指的「居民參與型壁畫村」為由政府發起計畫,並招募藝術團體或藝術家進駐,加上居民積極參與之壁畫村。甘川文化村以韓國的聖托里尼、馬丘比丘聞名,其擁有梯田地形與獨特景觀,及各種壁畫與裝置藝術,從一個落後的小村莊,搖身一變成為釜山代表性觀光景點之一。甘川洞原位處山脊,在地理位置與地形的限制下,無法進行都市更新,因此於2009年以保存與再生為宗旨,由《Art Factory in多大浦》藝術團體主導,參與文化體育觀光部主辦之村莊美術計畫。又於2010年參與內容融合型觀光協力事業,奠定地方政府、藝術家與居民之間的「概括式協力策略關係」,以協議方式共同參與和決策。由居民協議會主導後續營運與維護,並制定《釜

山廣域市沙下區甘川文化村建立與社區共同體支援等相關條例》。2012年與2016年再次參與村莊美術計畫之雙倍快樂計畫,成功轉型為文化村,吸引國內外觀光客,亦為世界各地政府都市再生標竿學習之對象。喜樹社區位於台南市南區,區公所於2015年獲得環保署「營造友善城鄉環境計畫」補助,協助喜樹社區改造成壁畫村,由文創團隊與大學進駐,透過社區課程培養居民藝術涵養,共同完成壁畫與藝術作品、布置社區環境等,不僅開發喜樹特色的文創商品,更定期舉辦文創市集,因而受到媒體報導引起關注。喜樹社區因道路交通的阻礙與工作結構的改變等原因,導致人口外移、社區沒落,因而希望透過環保署計畫補助進行社區再造,由台南市南區區公所、文

創團隊互動策略設計公司與台南應用科技大學等外來團體,帶動包含吳郭魚藝文工作室、萬皇宮、喜樹國小、喜南里等內部團體,參與壁畫村執行過程中,各團體皆奉獻心力於社區。

編織花東新想像:十四個地方創新發展的故事

為了解決舊 社區再造 成功案例 的問題,作者夏黎明,林慧珍 這樣論述:

★實踐「社會創新」 最在地、最深入的實戰指南 所謂社會創新,就是用創新的方法來解決社會問題,就是創造一種新的社會影響。本書透過十四個真實成功案例的深入訪談及專業的模式分析,提供新社會如何在偏鄉角落成形,在地根性與全球普性如何對話的全新思考與借鏡。 如果我們把臺灣定位為一個太平洋邊的國家,那麼東部就成為面對太平洋的 「前山」,而不是「後山」。──夏黎明,2011 長期被稱為「後山」的東臺灣地區,受限自然環境與國家區域政策的失衡,相對於「前山」的差異性想像,從過去的貶抑話語到今日觀光市場、文化政治正確輪轉下的浪漫詞彙,仍舊揭示著現實上區域發展在觀點、政策及資源上的跛

腳。然而近年來地方上一個個根著在地、走出自主道路的發展故事,正扭轉著跛腳觀點下的花東發展想像,展現另種可能性的發展意義。 本書即針對不同類型的發展故事進行訪談,藉由分析其經驗,試圖探討在面對東臺灣當前重要發展課題上,其背後的社會創新意涵與發展模式分別帶來什麼樣的參照性意義。本書共分為六個章節,開頭主要探討這些不同類型的發展故事與東臺灣當代發展議題的關係,接著由各章節描述十四個發生在花東地區的故事發展歷程,按「農業、部落、偏鄉、生活」四項主題分析討論,最後歸納其在地創新故事的社會性意義,期望能為生活在花東地區或想移居於此而有所發展的人們提供參考方向與價值。

從橋仔頭糖廠看台灣二十年來的地方文化思維

為了解決舊 社區再造 成功案例 的問題,作者王瑋儒 這樣論述:

本研究是以橋仔頭糖廠的轉型及居民的地方意識生成過程為主題,檢視整體台灣社會脈絡中地方文化思維在地方的發展。橋仔頭糖廠自1901年起在橋仔頭地區設立,成為地方賴以維生的重要產業,糖廠承載了橋仔頭民眾的記憶,並是代表地方文化的產業景觀,卻在1960年代末隨著產業環境變遷中逐漸沒落。而台灣自1970年代的鄉土運動以來,本土意識在知識分子中醞釀許久,隨著1980年代的社會運動、政治運動,本土化的潮流逐漸推展到社會大眾之間,形成文化的運動,民眾轉為對生活環境與地方人文展開關懷,到了1990年代匯流成為社區總體營造。在糖業沒落之後的階段,台灣社會的文化思維慢慢轉向以地方為主體的思考,所形成的地方文化思維

則成為橋仔頭地區保存糖廠的依據,並對地方發展產生效應。以時間的軸線來看,本論文主要是從1990年代起社區總體營造的興起來到橋仔頭地區之後,一直到今日橋仔頭糖廠轉型成為一個生產文化與藝術的空間,探討橋仔頭糖廠的空間及在地民眾的地方文化思維,於其中約二十年之久的轉變。而空間範圍主要則以橋仔頭糖廠為中心,向外延伸至過去仰賴糖廠維生的整個橋仔頭地區。透過對於橋仔頭地區的社區改造運動、糖廠保存及產業轉型的過程探討,來看台灣地方文化思維在地方的發展。

舊 社區再造 成功案例的網路口碑排行榜

-

#1.社區總體營造- 維基百科,自由的百科全書

宜蘭縣壯圍鄉美城村民們透過文建會的協助及信義房屋的經費贊助,找來了與當年建造石廟相同的建材整修舊有的廟宇。 香港案例編輯 · 土瓜灣社區客廳 ... 於 zh.wikipedia.org -

#2.英王爱德华二世被烧红铁条插入肛门死状很惨 - 加拿大新闻

看过电影《勇敢的心》的人,应该知道这个爱德华二世。他是金雀花朝的君主,是狮心王理查的坏兄弟约翰的曾孙。 於 info.51.ca -

#3.風土再造看見地方的光: 25個社區營造的實踐之路

本書將社區營造案例以發展模式歸納:「好故事」挖掘出在地獨特人文,引發體驗價值。 ... 社區改造,文化先行看這些人、這些事如何站上推動地方發展最前鋒成功建立關於 ... 於 www.eslite.com -

#4.全臺25社區營造成功案例文化部新書發表

「社區營造亮點成果案例專書,正式發表。 ... 了「風土再造,看見地方的光,25個社區營造的實踐之路」新書發表會,蒐羅全台各地社區營造的成功案例, ... 於 n.yam.com -

#5.社區起步造- 案例分享

桃園市政府為推動社區總體營造計畫長期發展工作,以「台地」為名建立桃園社造資訊網,透過彙整桃園社造相關補助計畫、課程、地方團體等資源,包含行動社群、社區營造 ... 於 taidi.tycg.gov.tw -

#6.以臺南學甲區光華社區為例

姑且不論各鄉鎮在「社區營造」成功定義,卻一點一滴的喚醒人們對土地、 ... 展,常因缺乏自主性的設立社區組織,人口結構偏向高齡化,居民觀念老舊,很難凝. 於 auir.au.edu.tw -

#7.青年學子參與社區營造之研究: 以臺南市土溝村為例* - TACWS

學生,重新改造舊有房舍,提供當地孩童課餘時間進行成長與學習的互動環境, ... 土溝村做為臺灣社區營造最成功的案例之一,青年學子與社區文化協會間的穩. 於 www.tacws.org -

#8.HIS優化再造工法就像都市更新計畫

... 醫大附設醫院任職資訊室主任時,回收委外HIS系統,重新改造的成功案例。 ... 如圖一所示舊有的HIS 就像老舊的眷村或社區,我希望先把未來新的HIS ... 於 www.cio.com.tw -

#9.案例分享105年文化局社造點

社區 文物:募集社區40.50年代的古早物,. 讓社居民眾來一趟時空懷舊之旅. 戀. 舊 . 惜. 情 . 溫. 暖. Page 9. 三年執行計畫-崇倫社區簡介手冊. 吳長錕老師與社區幹部 ... 於 community.culture.taichung.gov.tw -

#10.到成都街头感受发展活力(大运聚焦)

“截至目前,已集成化片区化推进背街小巷整治、特色街区创建,实施社区微更新 ... 日晚,一场以“青春In Time”为主题的运动员联欢会在大运村成功举办。 於 nechybaranch.cz -

#11.創意文化空間•商品 - 第 144 頁 - Google 圖書結果

面對這樣一個實務案例,我們可以分為:(1)定位構想;(2)評估架構;以及(3)推動策略三個層次, ... 營造低碳智慧城市;公有土地開發與都市更新基金收益投注舊社區更新再造, ... 於 books.google.com.tw -

#12.貓咪故事村社區營造成功 - YouTube

記者張懿方、黃韻家/雲林虎尾報導】 由頂溪村民及大學生共同設計的貓咪彩繪故事村是 社區 營造 成功 的 案例 之一。有別於以國外卡通動畫為主題,雲林縣 ... 於 www.youtube.com -

#13.社區總體營造是什麼?

社區 工作. 報告人:. 宋旭曜. 台北市士林區永倫里里長. 社子文教基金會執行長 ... 社區營造成功案例:(國內1) ... 延平北路八段基隆河側新舊堤防間. 於 www.scu.edu.tw -

#14.都市更新之概念與實例

我們因社區紋理和所需不同而選擇適當的方式來解決社區的建物、規劃、議題 ... 不安全等不穩定的因子,在新建設的建築與原本佇立的舊社區,開始有多元 ... 於 www.peopo.org -

#15.围绕三个重点方向发力洛阳加速推进企业数字化转型 - 亚洲房产网

... 上下游企业推广成功的经验、模式和解决方案,带动全产业链数字化转型。 ... 的典型案例,通过业务流程再造和组织机构重构,提升企业核心竞争力和 ... 於 fz.smartjx.com -

#16.農村再生創造富麗新農村-臺東農村社區中的模範生

遊客絡繹不絕,民宿因應而生,成為東臺灣民宿密集度最高的村落。 為了重拾舊時光,永安村民在水土保持局臺東分局協助下,同心協力的營造玉龍泉生態步道,讓玉 ... 於 www.moa.gov.tw -

#17.11.自主更新輔導與社區營造方法論_ 李宛諭

老舊街區再生策略規劃-中正城南地區都市再生行動方案 ... 執行單位:社團法人臺北市都市更新整合發展協會. 社區營造 ... 整合成功-大範圍受益(街區復興). 於 urbanredev.clcoordinate.com -

#18.「老厝新面容、家園再淨化」社區規劃師研習營開訓

陳光復表示,縣府自95年開辦社區規劃師培訓認證以來,至今已成功培訓百餘 ... 逐步美化我們的生活環境,讓舊社區煥然一新,也為澎湖觀光創造新亮點。 於 www.penghu.gov.tw -

#19.「老屋的一百種可能」-構思老舊空間未來講座

進而為社區注入新活力,引領民眾從社區再造的角度去思考老屋新生的意義與價值。 ... 而在大橋工舍於2017年參與老屋新生大獎的案例(大橋72&大橋83)都位於狹小蜿蜒巷弄 ... 於 www.taipeiface.com -

#20.全臺25社區營造成功案例文化部新書發表【客家新聞20221209】

... 扮演了非常重要的角色,文化部今天(9日)舉辦了「風土 再造 ,看見地方的光,25個 社區 營造的實踐之路」新書發表會,蒐羅全台各地 社區 營造的 成功案例 ... 於 www.youtube.com -

#21.承襲日本職人技藝再造「益全香米」價值!霧峰農會酒莊開拓 ...

投入人才也僅是成功的冰山一角,「不只是釀酒,光是設備我們也是花了很多心力。」黃景建語帶無奈。台灣人愛喝清酒,但長期仰賴進口,導致製酒需要的 ... 於 www.foodnext.net -

#22.社區傳播與發展第五組

在九零年代,臺灣首次導入了社區營造的概念,社區運動發展至今已逾二十載;在全臺各地都可見到試圖將社區營造成更美好環境的例子,無論成功或失敗皆有。 於 localwiki.org -

#23.從「社區營造」走向「地方創生」

順興社區銀髮運動會,資料來源:順興社區發展協會張總幹事提供。 這樣成功的案例背後是居民默默耕耘的努力、參與以及不斷的討論分析,才能有「接地氣」的 ... 於 mymkc.com -

#24.FORMOSARACE: ⊙【新竹市】社區規劃師

為培力社區工作者,今年課程網羅各地專業社造工作者,分享國內外社區營造、社會設計案例,包含社群協力經驗豐富的經典工程、「臺南築角-社區營造大賽」的 ... 於 formosarace.blogspot.com -

#25.雲林縣斗南鎮公所

除此之外老師也在過程中介紹宜蘭白米木屐村. 的成功案例,誘發大家思考社區從小地方開始發展的可能性。老師也提到他說認為地社. 區營造的理念應該是:「一個自定的範圍, ... 於 ach.yunlin.gov.tw -

#26.臺北老屋新用計畫-城市再造觸媒老屋政策推動交流會

在策展的20幾個案例中,讓民眾了解老屋活化的過程中不止只是改造,更重要的是經營者與周邊 ... 國立成功大學都市計劃學系副教授曾憲嫻老師-好舊。 於 www.xinmedia.com -

#27.地方創生|講座側記|小鎮邊開一間美好 -老房子的一百種可能

老屋新用計畫是台北市都市更新處所主辦的計畫,針對比較老舊的行政區: ... 這樣的小實驗成功後,接下來更有大橋72與大橋83的委辦案,比如說展覽、社區 ... 於 www.zhengbinart.com -

#28.都更賦予城市新生命,城市再造關鍵是人心

信義房屋董事長周俊吉,認為城市再造是提升城市競爭力,而社會創新是促進社會 ... 再來就是精選一些台灣或國際的成功社區營造案例,編輯後出版成系列 ... 於 www.gvm.com.tw -

#29.2015.11.29【在地真台灣】荒廢空間再利用社區營造注入活水

舊社區再造成功案例 -嘉義新港板頭村@ pingaqueen :: 痞客邦| 社區營造 成功案例. 頭板村在板陶窯創辦人陳忠正夫婦的努力下,透過社區整體營造及農村再生工作,將板頭 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#30.高雄市社造成果專輯

本專輯以樹幹年輪為發想,象徵社區營造的成果,如年輪般的經年累月, 透 ... 例為代表;而每個案例,都是一篇值得回味的美好故事,因此特以本書「高雄 ... 於 urban-web.kcg.gov.tw -

#31.舊社區再造成功案例-嘉義新港板頭村的費用及心得,YOUTUBE

舊社區再造成功案例 -嘉義新港板頭村的費用及心得,在YOUTUBE、MOBILE01和這樣回答,找舊社區再造成功案例-嘉義新港板頭村在在YOUTUBE、MOBILE01就來特力屋HOLA商品經驗 ... 於 trplushola.mediatagtw.com -

#32.臺北樂活社區營造-1.pdf

社區 地圖. 14. 發現臺北‧ 願景臺北. -社區地圖繪製及社區故事 ... 入口意象,使華江社區從老舊社區慢慢變身, ... 境改造工程的成功案例,讓社區居民對於週遭. 於 www.udd.gov.taipei -

#33.Friendly Environment Taiwan: ⊙【高雄市】社區營造

位於燕巢的橫山營區,閒置荒廢十多年,高雄市都發局為推動社區營造,今年首先完成第一期整建工程,成功將營區戶外空間及部分荒廢營舍,加以整建翻新, ... 於 twfriendlyliving.blogspot.com -

#34.雲林沿海勘察養殖漁業侯友宜:兩岸要和平、國家要安全

舉新北市漁港整治及美化案例,漁港應該重新再造,不只產品銷售,也應結合觀光休閒 ... 侯友宜出身基層,了解百姓的心聲,我們期待可以藉助他在新北成功的經驗,未來到 ... 於 www.storm.mg -

#35.連江縣志文化志

社區總體營造(簡稱社造)一詞,首見於民國83年行政院文化建設委員會的 ... 日牛角社區發展協會首先成立之後,本縣其他社區效法牛角社區再造成功的 ... 於 board.matsu.idv.tw -

#36.吳志揚縣長率桃園縣社區總體營造推動委員會委員參訪剝皮 ...

吳志揚縣長率桃園縣社區總體營造推動委員會委員參訪剝皮寮及大稻埕郝龍斌分享北市社造成功案例經驗【台北市訊】為促進城市交流及行政社造化, ... 於 blog.udn.com -

#37.挖掘地方社區特色發揚苗栗慢城精神

苗栗縣頭份市蘆竹湳社區、公館鄉黃金小鎮等,皆為縣內社區再造成功案例,苗栗縣政府文化觀光局為發展地方特色,啟動社造徵件計畫與共學課程,挖掘地方 ... 於 miaolitravel.net -

#38.城市旧改再造社区经济活力和人文价值的必读案例!_北角

小街坊不仅仅反映社区居民对于家具共享的一种生活习性,同时也分享了各家具自身的一些历史和故事点滴。” 戏院和旅馆本身都是把人聚在一起的两种方式, ... 於 www.sohu.com -

#39.劍獅符號在海頭社區之社區總體營造的應用

台南海頭社區以「劍獅」做為社區的代表,並結合一連串活動的社. 區營造過程便是一個很典型且成功的例子。 二、研究目的. 1 介紹海頭社區以劍獅為主題進行社區總體營造 ... 於 ir.nptu.edu.tw -

#40.「地方創生」跟「社區營造」有何不同?是舊瓶新裝的灑錢計畫 ...

緣起於成功大學所執行的科技部「人文創新與社會實踐計畫」,一群成大畢業生聚集在臺南東山的淺山地域,組織了「東山窯鄉文史工作室」與「山海原設計有限 ... 於 www.thenewslens.com -

#41.*台南文化資產保存與舊城再造的經驗歷程- 嘉義市二通老街 ...

講題:台南文化資產保存與舊城再造的經驗歷程. 講者:黃建龍老師 (台南公民智庫執行長). 地點:25x40藝文空間(嘉義市中正路554號). ~~週六下午的講座,現場依舊吸引了 ... 於 sites.google.com -

#42.伊通公園ITPARK

... 八十年歷史的古蹟建築,揭露為古蹟注入當代文化活水的企圖不言可喻;同時,舊建築再利用改裝為現代藝文空間,紐約蘇活區以藝術進行社區再造的成功案例一再被師法。 於 www.itpark.com.tw -

#43.羅東處社區林業案例介紹—林美社區

營造過程中成功地緊密結合並彼此依存,吸. 引不少外地社區親臨觀摩,林美社區 ... 內參與社區林業計畫中相當優秀的實例之 ... 廟,每個小聚落均有一個舊地名,舊地名與. 於 www.forest.gov.tw -

#44.PChome Online 新聞

PChome網路家庭提供新聞、雜誌、即時氣象、新聞照片、娛樂、時尚、大陸、體育、政治、財經、健康、國際、生活、社會、科技、旅遊、專題最新新聞. 於 news.pchome.com.tw -

#45.附錄二:國內外案例背景資料

有鑑於此當地居民,成立社區營造. 懇談會,開始推動清潔河川運動。 (二)住民運動影響政府,將下水道工程提前完工。 (三)居民放養螢火蟲,進而成為地域形象: ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#46.2010文化創意產業永續與前瞻研討會論文集 - 第 72 頁 - Google 圖書結果

正因如此,面對社會資源不斷的投入舊建築再利用這塊大餅之時,我們更應思考該如何有效的運用資源, ... 雖然經營困難,但綜合文化推廣與社區營造的成效而論,實屬成功案例。 於 books.google.com.tw -

#47.社區營造碩博士論文

台中縣社區閒置空間轉換為休閒. 空間成功案例之研究。 ... 社區再造與永續發展策略之研究-. 以台中市楓樹里地區為例。 ... 究—以屏東縣瑪家鄉舊筏灣原住. 民社區為例。 於 research.ncnu.edu.tw -

#48.推動社區產業發展策略之探討- 以霧峰區舊正社區為例

蕭至邦推動社區產業發展策略之探討-以霧峰區舊正社區為例 ... 本研究案例位於臺中市霧峰區舊正社. 區,社區內以農業產物為 ... 社區變數繁多,要將社區產業成功推展是. 於 www.sfaa.gov.tw -

#49.社區營造成功案例探討 - nhuir - 南華大學

選定仕安里作為本研究的社區營造探討後,本研究規劃要從其他社. 區營造成功的案例的經驗,藉此來改造仕安社區。本論文從近年內仕安. 社區的營造中分析其運作模式,由經營 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#50.鄉鎮回春三寶:老屋、舊街、小農? - 未來城市@天下

行政院將2019年定調為地方創生元年,會不會是以往社區總體營造的換湯不換藥 ... 《天下》走訪許多社造成功案例發現,商業模式是社造轉型成地方創生的 ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#51.臺灣社區總體營造的軌跡(5)

它成功地從政府的政策轉化為民間自主的社會運動,各地默默耕耘的訊息不斷散發播放 ... 當建商在規劃一個新住宅案的硬體建設時,以社區總體營造的觀點來說,舊社區的 ... 於 47go.org.tw -

#52.成大「社區再生,舊建築再造」發表會五日登場

【台南訊】成功大學建築系與臺灣建築學會共同舉辦「社區再生、舊建築再造」成果 ... 特色之菁寮社區之旅,以及參訪台南市「老屋欣力」舊建築創意改造與經營再造案例, ... 於 news-secr.ncku.edu.tw -

#53.特色咖啡店加卡通壁畫活絡社區 - 新唐人亞太電視台

來看到又一個 社區再造 的 成功案例 ,屏東竹田鄉小小的客家村落,美崙村,有村民引進瓜地馬的咖啡, ... 就這樣,三合院咖啡店讓老 舊 社區活絡起來。 於 www.ntdtv.com.tw -

#54.以社區福利為起點的社區營造手法---- 吉慶社區聖誕巷案例

在此前提下而產生的社區環境的改造,使老舊的住宅區煥然一新,這種社區自主的社區環境改造將永遠是吉慶社區共同的驕傲。吉慶社區每年的「聖誕巷」今年來 ... 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#55.臺北市北投區泉源社區農村再生計畫

再造 之自然景觀而劃定,爰建議予以調 ... 1.105 年關懷班(與平等社區、湖山社區、湖田社區、菁山社區、舊莊 ... 規劃與防災相關的農村再生的成功案例進. 於 ep.swcb.gov.tw -

#56.社區營造三期及村落文化發展計畫

的都會型社造之成功案例、社造亮點之文化小鎮示範計畫、村落文化. 的小鎮藝術節試辦、青年村落文化行動計畫、社造創新活力網絡計畫. 及本(104)年即將開展的公民審議及 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#57.社區營造成功案例2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產 ...

鄉鎮回春三寶:老屋、舊街、小農? - 未來城市 · https://futurecity.cw.com.tw/article/332... 行政院將2019年定調為地方創生元年,會不會是以往社區總體營造的換湯不 ... 於 home.gotokeyword.com -

#58.社區自造家| 社企流| 華文界最具影響力的社會創新主題平台

而這也是「社區營造」的核心內涵——居住在同一地區的居民,持續以集體行動來解決社區所面臨的問題 ... 分享成功的社造經驗,鼓勵更多人投入社造行列,成為「社區自造家」! 於 www.seinsights.asia -

#59.出海周刊58期| 入局全托管,亚马逊不急

报告分析了2023年热门题材手游的收入与下载量趋势,头部手游表现以及不同题材出海手游趋势,并通过案例介绍海内外头部手游的成功经验。 於 letschuhai.com -

#60.广东省韶关乐昌市委原书记陈宏宇被“双开”

国内首颗矿用遥感卫星“矿大南湖号”发射成功 广东汕尾发生一起群众落水事件 ... 外交部回应 阿里云通义千问开源:70亿参数模型上线魔搭社区免费可商用 ... 於 111.225.206.6 -

#61.107 年公務人員高等考試三級考試試題

了解客家文化生活環境營造及內涵,並說明過去成功案例。 【擬答】 ... 強化客屬文化資產特色,落實在地住民共同參與社區發展與環境營造,促進客庄產業繁榮興盛,. 於 www.public.tw -

#62.經驗│日本的村鎮社區營造成功案例

町內各地也正在進行老舊商店街的再生工程。 京都府京都市. 京都市是以推動綜合性街屋保存行政而著名的代表性機關。除依風致地區或美觀 ... 於 ppfocus.com -

#63.鄉鎮回春三寶:老屋、舊街、小農? - 長照機構資訊網

長照機構資訊網,2018年9月10日— 行政院將2019年定調為地方創生元年,會不會是以往社區總體營造的換湯不換藥... 《天下》走訪許多社造成功案例發現, ... 於 longtermcare.imobile01.com -

#64.第一章緒論

案例,在這樣的機會下獲得金山社區參與社區營造的資訊。金山社區位於新竹科學園 ... 須要接受的,像是林邊的河堤認養就是居民與團體認養河堤,親自美化的成功案例,. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#65.URBANSCAPETW: ⊙【高雄市】地方創生(優先推動地區:15區)

林裕益又說,舊宿舍及鐵道巷改造後,預期將成為大樹「地方創生」新門戶, ... 施旭原舉出成功輔助案例說,今年2月期間,才整建完成並營業的「美濃啖糕 ... 於 urbanscapetw.blogspot.com -

#66.台灣的社區營造

書名:台灣的社區營造,語言:繁體中文,ISBN:9789867630872,頁數:184, ... 台灣都市新舊聚落、小鎮、農村、鄉村生態、鄉村特色產業、原住民部落等成功的案例,也 ... 於 www.books.com.tw -

#67.創意大師想什麼?: PPAPER╳包益民╳45位全球頂尖創意大師對談

... 濱河的一個倉庫工業區,近幾年上海老舊社區再造重生計畫中發展相當成功的案例, ... 最有名的「莫干山路50號」便是由舊倉庫改建,儼然是上海的蘇荷區,許多文化人、 ... 於 books.google.com.tw -

#68.社區營造改變社區了嗎?國家與中介團體的角色 - 巷仔口社會學

雖然這些績優社區在各縣市中仍然只占少數,但因有這些成功案例,使得政府 ... 顯然地,六星計畫其實是前一階段社造工作的延續,內容只是將舊有作法統 ... 於 twstreetcorner.org -

#69.【地主訪談實例分享 】 僑蓮過往的都市更新成功案例 - Facebook

完成城市 再造 ✨ 房子跟人一樣會老會 舊 ,人藉由醫生的診斷變得更健康,房子也需要專業健診,從合作到信念,僑蓮進入 社區 、凝聚 社區 ,塑造的的願景就是:完成都市細胞 ... 於 www.facebook.com -

#70.「社區再造」、「家園重生」各100個更新案例-本會協助營建署 ...

自1983年台北市都市更新實施辦法及1998年都市更新條例公告實施以來,全台已累積200多件都市更新公告案例,尤其是災後重建自力造屋的成功經驗,更是成為國外社區取法 ... 於 www.ur.org.tw -

#71.社區營造成功案例

古川町的居民社区营造的成功主要归功于4个方面:全民动员,木匠文化的继承和发展,“老规矩”的形成和条例化,传统。 重建區社區總體營造計畫之案例觀察. 於 na.aniflix.org -

#72.日本的商店街再造─以川越市一番街為例

對商店街而言,另外有所謂社區商業(community busines ... 二十多年前曾經有一波「商店街再造」的風潮,以舉辦活動、居民 ... 也增加的案例。東京都北方埼玉縣川越市 ... 於 www.zhushan.gov.tw -

#73.2014 年- 新北市社區營造成果專輯

會在100 年時以「大鵬忠孝社區壹百年影像紀錄」收集社區的歷史影像,喚起舊 ... 合終究無法長久,新北市這種區域凝結的方式的確是一種較成功的經驗,在民國. 於 www.culture.ntpc.gov.tw -

#74.讓家島成為所有人的家:《社區設計》案例介紹

今日要討論日本的社區營造,便無法不提1973年出生的山崎亮。 ... 然而家島要發展觀光產業,也並非如想像中如此輕鬆便能成功。實際上,鄰近的瀨戶內海島嶼(小豆島、 ... 於 www.hisp.ntu.edu.tw -

#75.以社區為概念的整建維護型都市更新

一些成功的「社區創生」案,如臺北的大稻埕、南村落、寶藏巖等等,都是在原有的聚落關係上發展。從區域過去的文化脈絡開始梳理,以建築再生的方法,將老舊 ... 於 www.villagetaipei.net -

#76.赴歐都市設計案例考察

計理念與成功案利,因而實地考察歐洲荷蘭與德國先進城市舊聚落、歷史港區、水岸景. 觀、廣場開放空間、農村聚落及歷史古城風華再現等都市設計案例,以供本市都市設計. 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#77.出國報告(出國類別:考察)

為實際瞭解日本市町村社區營造體系之運作,日本地域活化(造街)運動成功案例,及 ... 二)古民宅的移築:神戶市政府要在當地蓋新的建築,社區民眾和我決定要蓋舊的, ... 於 report.nat.gov.tw -

#78.享受蟲鳴鳥叫的自然生態社區─桃米生態社區之探討

<台灣社區規劃>案中一個因社區總體營造成功的案例─南投縣埔里鎮的桃米生 ... 七股鄉十份村是「南七股九村」之一,舊稱「五塊寮仔」,是七股鄉最西境。曾. 於 lib.smgsh.tc.edu.tw -

#79.來到這裡,就不想回去了!

在台灣,不少在地藝術、文史工作與社區營造者,大膽打破慣例, ... 《康健》雜誌最近也造訪了三個「把台灣推向美麗」的案例:位在雲林台西鄉一座破敗 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#80.老街再生案例分享

老社區的更新與再造在保存與開發之間並非零與一的選擇,國內外不乏精采的城市案例, ... 因為大多經營碾米,所以舊稱為「米市仔街」,這是淡水第一條專賣米的老街。 於 www.ptcf.org.tw -

#81.110年嘉義市社區規劃師駐地環境改造計畫成果網站

課程內容導入社區營造入門、綠美化規劃、環境美學、友善老人、災害防救、自然保育 ... 透過參訪「地方創生」的成功案例,啟發嘉義市各個社區的社規師量能累積與共創 ... 於 ge.chiayi.gov.tw -

#82.健康城市計畫中社區組織與跨部門的網絡連結

成功 大學五條港發展工作群. (永續校園運河聯盟). 協進國小金城國中. 立人國小新南國小. 三、台南市民間組織網絡連結的案例. 具跨社區層級議題屬性的媒介 ... 於 www.hpa.gov.tw -

#83.新竹市社區營造成效之影響因素探討

色案例,同時也帶來社區新的活力、新的生機與生計(註5);其中,影響社區營造成效 ... 模仿COPY 他人成功的經驗,卻又徒勞無功,看不出任何的成效。 於 culture.hccg.gov.tw -

#84.偏鄉社區營造之啟動

因無法永續而沉寂。如果說,面對社區活化的課題,維繫於社區面對變遷(social change)能否因為集體學習與行動而改變弱化的命運,這些成功或與未竟成功的案例,. 於 teric.naer.edu.tw -

#85.文化部再造歷史現場

透過結合文化資產保存與地方空間治理,整合地方文史、文化科技,並跨域結合各部會發展計畫或各地方政府整體計畫,重新「連結與再現土地與人民的歷史記憶」、「深化社區 ... 於 rhs.boch.gov.tw -

#86.社區營造案例集錦| 如何營造富有創造力的社區?

作為城市生活的基本單元,社區既是市民日常活動的空間載體,也是國家治理與地方自治的實踐場所。在「單位」向「社區」的轉型過程中,社區往往成為社會 ... 於 read01.com -

#87.從社區發展到社區營造-

總體營造政策,主要推動社區藝文發展計畫、社區文化再造計畫、社區 ... 社區總體營造之成功案例。 ... 臺灣自解除戒嚴以來,政治改造運動已使舊有的威. 於 www.th.gov.tw -

#88.原住民部落發展成功關鍵因素與評鑑績效之研究

成功 的案例與分析。 第一節社區發展的回顧. 一、歐美日國家社區發展. 社區的發展與營造均來自於社區草根性的自發性行動,近半世紀以來,許多民主. 於 192.192.83.167 -

#89.嘉義市社造新亮點!鳳梨會社的成長與蛻變

有鑒於日本地方創生的成功案例,林璞不斷向里長提出建議,期待鳳梨會社日後有更多元化的發展。 孫意惇則說公部門將持續給予社區支持的力量,既有舊空間 ... 於 vocus.cc -

#90.社區發展季刊115期 - Google 圖書結果

另一方面,地方文化產業的推動必需具備社會資源可轉移的能力,工業遺址的舊有廠房、 ... 最後,舉出3處法國地方文化產業的成功案例,它們證明了「文化」和「產業」的結合, ... 於 books.google.com.tw -

#91.臺灣都市更新案例總集-「921災後自力更新重建案例」初稿完成

... 是許多建商推案的工具,老舊社區經過都市更新再造,價值不可同日而語。內政部營建署表示,自都市更新條例於87年公告實施以來,已累積近二百件成功的更新案例,可謂 ... 於 twur.cpami.gov.tw -

#92.台灣漁村社區發展與重建關鍵成功因素之研究

一、漁村社區發展與重建的九項關鍵成功因素為:因素一「設立漁業展示館維護文 ... 面問題,因此,必須從社區總體營造的全面性的觀點,對於老舊的建築物與景觀加. 於 srda.sinica.edu.tw