衡山毛筆行書的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦施順生,許進雄寫的 文字學家的寫字塾 一寫就懂甲骨文01:動物篇 和趙宏的 清代隸書名家經典:何紹基臨石門頌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站繁體毛筆字型- 字型設計Funtory設計生活 - Fijo也說明:草書字體日本繁體草書字體下載,瘋狂草寫字型. 2. 行書字體繁體行書字體下載,中文免費行書字型. 3. 毛筆字體衡山繁體毛筆書法字體下載,日本毛筆字體免費下載. 4.

這兩本書分別來自字畝文化 和中國書店所出版 。

南華大學 文學系 陳章錫所指導 許惠玲的 韓方明授筆要說研究 (2021),提出衡山毛筆行書關鍵因素是什麼,來自於授筆要說、執筆、章法、筆法、韓方明。

而第二篇論文臺北市立大學 中國語文學系碩士在職專班 郭晉銓所指導 李坤錫的 智永書學與佛學之實踐-以《真草千字文》為例 (2020),提出因為有 智永、佛學、書學、真草千字文、魏晉玄學、大乘佛教的重點而找出了 衡山毛筆行書的解答。

最後網站新手也能設計精美版面,免- 免費商用書法字體則補充:衡山毛筆 字體是來自於日本書法家青柳衡山,修改前文字+符號數約:13000字, ... 的具有中國風的毛筆字體,共6款可免費下載,包含青柳、橫山毛筆、草書、行書、隸書等 ...

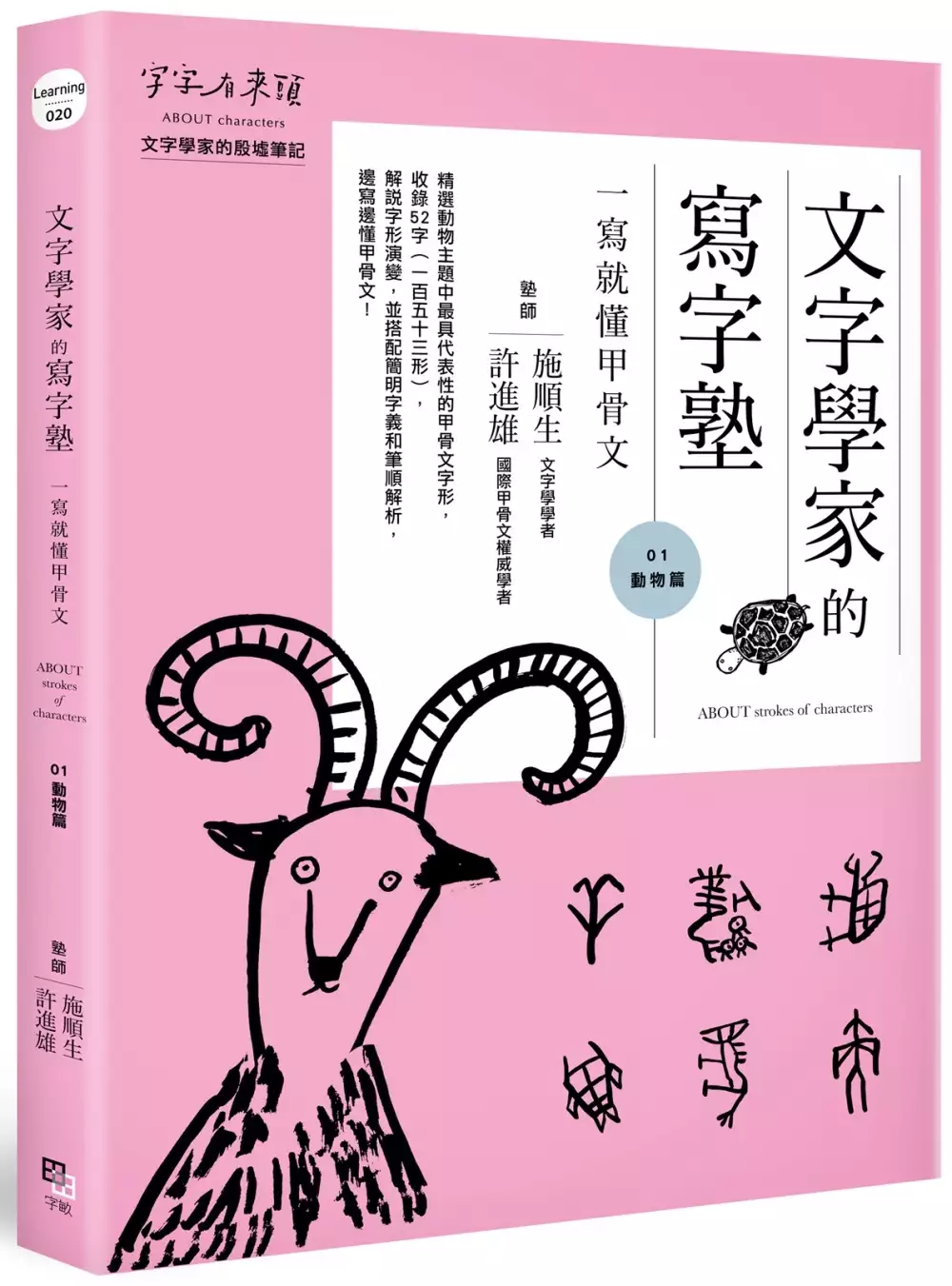

文字學家的寫字塾 一寫就懂甲骨文01:動物篇

為了解決衡山毛筆行書 的問題,作者施順生,許進雄 這樣論述:

本書將帶給你最「酷」的能力——你會寫甲骨文! 「文字學家的寫字塾」帶你了解古人造字創意,並且教你寫甲骨文。 認識日常用字的前世今生!穿越時空,體驗古代社會文化。 本書根據國際甲骨學權威許進雄教授的《字字有來頭:文字學家的殷墟筆記》〈動物篇〉,精選最具代表性的甲骨文字形共52字(含異體字形共153字),由許進雄教授與施順生教授,專業解說每個字的造字創意以及字形演變,並分解甲骨文的筆畫與筆順,製作甲骨文習寫圖例,帶大家一筆一畫的學習書寫甲骨文。 每頁一字。首先,以5.5 × 7公分的大字格製作圖例,清晰呈現這個甲骨文的字形,有助記憶與辨識;並附這個甲骨文的釋義,解說該字的造字創意、

字形演變。其次,以1.8 × 2公分的小字格,製作分解圖例,示範這個字的每一部分的筆畫、寫法,並以標號顯示筆順。接著,當然就是最「酷」的部分囉——歡迎進入文字學家的寫字塾,由兩位塾師指引,利用頁面下半部的練字字格,動手書寫甲骨文! 先寫早期字形,再寫演變的字形。這個過程,幫助我們增進對文字演變的理解,邊寫甲骨文,邊懂古代社會! 「文字學家的寫字塾」系列,依照古代社會生活情況,分為以下主題:動物篇、戰爭與刑罰篇、日常生活篇、器物製造篇、人生歷程與信仰篇。透過這些篇章,一一介紹我們今日常用的字,這些字的前身——甲骨文,長什麼樣子、是怎麼寫的。 學寫這些日常用字的甲骨字形,我們彷彿

穿越時空,回到古代社會,寫著古人寫的字,懂得這個字最初的構成、意義,以及背後所反映的古代社會文化。學寫甲骨文,不僅是學會寫古人寫的字,也幫我們打開了一扇出入古今的神奇之門! 本書特色 ★精選字形 收錄共52字,含異體字形共153個字。 ★詳盡解說 分析甲骨文、金文、小篆、隸書、楷書,不同階段字形演變過程,了解現代文字從何而來。 ★輕鬆學寫 精製筆畫圖例,輕鬆跟著寫出甲骨文。 ★全新學習 首創透過實際書寫,領略古文創字智慧。 ★權威審定 甲骨文權威學者審定,對於字的創造與演變,解說最正確。 ★主題分類 選字多元豐富,依主題有系統的學習

。 聯名推薦 曾永義 中央研究院院士 黃啟方 前臺灣大學文學院院長 蕭麗華 佛光大學文學院院長 王基倫 臺灣師範大學中文系教授 謝佩芬 臺灣大學中文系教授

韓方明授筆要說研究

為了解決衡山毛筆行書 的問題,作者許惠玲 這樣論述:

韓方明生於中唐,生平不詳,僅留下一篇《授筆要說》的書論,近人沈尹默特別加以重視,對其筆法淵源及傳承有較為具體的探討,據此,本研究以唐代韓方明《授筆要說》為研究對象,建構出書法的書學程序,藉由「執筆」、「筆法」、「章法」三方面的探究創作體系。得知書學的第一要件,首重執筆,亦是進入書法行列的基礎本源,而熟稔執筆之後,次要講求筆法,而多個字組合成為完整作品,必須藉助章法。本研究共分為五章,第一章緒論為了解執筆、筆法等引發研究的動機及目的等。第二章就韓方明時代背景與書法發展作詳細論述,就筆法淵源之探討等,各書家的筆法傳承亦多加著墨,足為後人學習的模本。第三章對韓方明《授筆要說》之源起及其內容,文

中的執筆、筆法、章法進行探索與分析。第四章就筆法及章法對在後代之發展,依時代由晚唐宋、元、明、清代、現代的書體之風格探析,筆法及章法之創新作一個分析及探索。第五章結論,歷代書家的筆法及章法之作品呈現,期待對未來書藝有新的展望,期許自我藉著本研究於日後書法的創新,有自家面貌的書體,筆法與章法是由歷代書家的傳承體系,這是學習必經的路徑,也是本論文研究的宗旨。

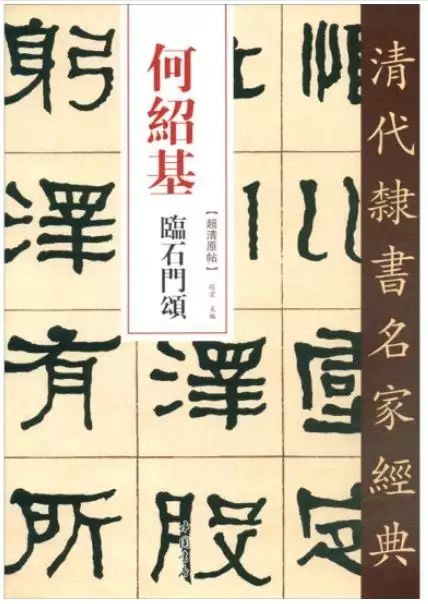

清代隸書名家經典:何紹基臨石門頌

為了解決衡山毛筆行書 的問題,作者趙宏 這樣論述:

何紹基(一七九九—一八七三),字子貞,號東洲,晚號蝯叟,湖南道州(今湖南道縣)人。道光十六年(一八三六)進士,授翰林院編修,歷任文淵閣校理、國史館協修、武英殿總纂等職。先後擔任福建、貴州、廣東鄉試正副考官。鹹豐二年(一八五二)任四川學政,後因直陳時弊以『肆意妄言』而丟官。此後即無意仕途,遊歷各地,先應山東巡撫崇恩之邀主講于濟南灤源書院,後回長沙任城南書院山長。晚年居蘇州,並曾受曾國藩和丁日昌邀請,赴揚州書局主持校刊《十三經注疏》。同治十二年(一八七三)病逝於蘇州。何紹基博通經史,于詩文、書畫、金石均有所成,是晚清的學者,著有《說文段注駁證》《東洲草堂詩鈔》《東洲草堂金石跋》等。 何紹基的書法

幼承家學,受其父影響,初習顏真卿、歐陽通,以楷書為主,後博習北碑,筆法剛健;中年漸趨老成,行書居多,筆意縱逸超邁、醇厚有味,時有顫筆;晚年各體書法臻爐火純青之境。其篆書中鋒用筆,摻入隸筆而帶行草筆勢,自成一格。行草書融篆、隸於一爐,駿發雄強,獨具風貌。隸書筆法遲澀渾厚、古樸稚拙、生氣盎然。其子何慶涵在《先府君墓表》中雲其父『書法溯源篆、分,下逮率更父子、魯公、北海、東坡,神明眾法,自成一體。旁及金石、圖畫、摹印、測算,博綜覃思,實事求是』。 何紹基五體皆備,尤以隸書、行書成就高、影響大。晚年於隸書用功甚勤,致力漢魏名刻,臨摹多至百本。向燊評其『博洽多聞,精於小學。書由平原蘭台以追六朝秦漢三代

古篆籀,回腕高懸。每碑臨摹至百通或數十通,雖舟車旅舍,未嘗偶問’至老尤勤』(馬宗霍《書林藻鑒》),何氏僅流傳至今的臨本就有十餘種之多,如《張遷碑》《禮器碑》《衡方碑》《曹全碑》《乙瑛碑》《西狹頌》《史晨碑》《華山碑》《石門頌》《武榮碑》等。 《石門頌》全稱為《漢故司隸校尉楗為楊君頌》,是束漢建和二年(一四八)由當時漢中太守王升撰文、書佐王戎書丹刻於石門內壁的摩崖石刻,與《郙閣頌》《西狹頌》並稱為『漢三頌』。《石門頌》歌頌了東漢漢順帝時的司隸校尉楊孟文『數上奏請』修復褒斜道的事蹟。結字舒展放縱,體勢瘦勁,飄逸自然,是漢隸中的精品佳作。 何紹基此臨本作於壬戌年(一八六二)九月二十二日,為其晚年

六十三歲時所作。臨作為三行四列的楷格冊頁形式。何紹基晚年臨寫漢碑成為日課,由現存臨本可得知,其於是年春臨寫過《禮器碑》,是年秋又臨寫《石門頌》。《石門頌》多用圓筆,逆鋒起筆回鋒收筆,綫條沉著勁道。其臨作多借古而開新,並不拘泥於形似,而注重以自我風格為主,尤重精神氣勢,同時以懸臂回腕法,糅人絞轉、裹毫與篆書筆意。何氏寫篆隸多帶草意,而《石門頌》原碑素有隸書中的草書之稱,因此,臨作除自我風格濃厚之外,和原碑頗有意味相通之處。臨習《石門頌》時,我們可以參照原碑來學習何紹基臨帖的方法,注意他的中鋒用筆以及如何用筆墨表現性情,至於其顫抖的綫條等具有明顯個人特質的元素,可有選擇性地學習與藉鑒。《清代隸書名

家經典:何紹基臨石門頌》以民國十五年(一九二六)商務印書館初版為底本影印出版,以饗讀者。 篆書演變為隸書古稱『隸變』,這是『古今文字』的分界綫。篆書是古文字,小篆仍帶有較強的象形性,而作為今文字的隸書則更加趨向筆劃化。『隸變』是一個緩慢的過程,戰國中後期初顯端倪,至東漢時已十分成熟,其標誌是大量出現的漢代碑刻,如『漢三頌』『孔廟三碑』,《張遷》《曹全》《鮮於璜》等,不下百餘品,所謂『一碑一奇』,風格多樣,足為學隸圭臬,故隸書宗法漢碑幾成後世學書者共識。 隸書是一種過渡性字體,它的成熟意味著又要向新的字體演變。漢末楷書的出現預示著隸書的沒落。楷書逐漸取代隸書成為應用最廣泛的

字體後,以『初唐四家』為代表,再經顏真卿、柳公權及元人趙孟頫等大家,楷書發展幾至極致。隸書在唐代曾有過短暫的中興與輝煌,出現了以唐明皇、徐浩、韓擇木為代表的『唐隸』,風格肥厚甜媚,格調不高,為識者所譏,但畢竟維繫了隸書一脈。自宋至清初,隸書應用場景減少,能隸書者鮮,習隸者又多獵奇,即使如趙孟頫、文徵明等擅隸者,堪為後世取法者了了,此時的隸書已無複大漢威儀。 清代『碑學』興起,書風複歸於樸,在書史上大纛彪炳,而『碑學』之嚆矢,實始於篆隸之復興。就隸書而言,清初鄭籃浸淫漢碑三十餘載,取法《曹全》《史晨》,雖『妄自挑超』,有失漢人之沉雄偉岸,但遒媚、飄逸、奇宕之處毫無做作,為後世取徑漢碑開闢了方便

之門。時王時敏、朱彝尊、傅山等亦能隸,但或失於拘,或失於怪,鄭籃誠為開一代風氣者,對後世金農、高鳳翰、鄭板橋等影響甚大,故樸學大師閻若璩曾以『聖人』目之。乾嘉以來,隨著訪碑、著錄、研究的深入,湧現出一批長於隸書的大家,如丁敬、黃易、桂馥、鄧石如、伊秉綬等,其中『四體書皆為國朝第一』的鄧石如、『集隸書之大成』的伊秉綬貢獻尤巨,堪稱一代巨匠。晚清執隸書牛耳者為何紹基、趙之謙,二人諸體皆精,並能融會貫通,何氏引行草筆意人隸書,縱逸超邁,其『神龍變化』處令人不可端倪;趟氏則以北碑之法融於隸書,誇張起筆頓轉和收筆波挑,緒字飄逸飛揚,變態多方。清末昊昌碩的隸書以氣勢取勝,粗壯堅實,氣息渾厚,非篆非隸,亦篆

亦隸,古意盎然。 總之,清人隸書取得的成就遠超前人,達到足以與漢人相比肩的地步,並與漢碑一起,成為後世學習隸書不可忽視的兩座高峰。清人何以取得如此地位?我們應該如何理解、學習清人隸書?這裡試分析如下。 一、清人馬我們樹立了學習漢碑的典範。學習隸書,漢碑是無論如何也繞不過去的,這是清人給我們的啟示與經驗。面對千餘年前歷經凰蝕日曬的漢代碑刻以及殘破不堪的漢碑拓本,如何從那些斑駁、漫漶之間窺出漢人書法的博大沉雄,並藉助柔軟的毛筆在洇墨的宣紙上表現出來,這是清人與今人學習漢碑都要面對的問題,而清人作為開拓者率先交卷,以近乎完美的成績為我們學習隸書提供了最大程度的參考。他們首先以『自我作古空群雄』的

豪邁與自信,深人體會,於摩挲漢碑中自出機杼,創出自己的藝術風格,這似乎是清代隸書大家們不約而同的做法。其次,是對漢代碑刻的深入研究。自宋代洪適《隸釋》《隸績》、婁機《漢隸字源》就已開始關注漢碑,清代除顧炎武、王昶、翁方綱、黃易等學者的金石著述外,還有顧靄吉《隸辨》等專著,更有書家的專門研究。我們感到,清代樸學的發展是清人隸書成就的基石。 二、『不究於篆,無由得隸。』清人並沒有對漢隸亦步亦趨,他們經常深入思考隸書的由來,如我們經常能從用筆、結體上看到篆書的影響,這與清代隸書家多能篆、通篆直接相關,或其本人就是小學家,深通《說文》,明曉文字演變,如『《說文》四大家』之一的桂馥是著名小學家,又以隸

書名擅一時,其『不究於篆,無由得隸』之語堪稱清代隸書家的共識。書法學習強調『取法乎上』,強調師前人之所師,隸書演自篆書,參照篆書遂為通則。且漢隸字數較少,清人在創作中對結體的構架自然藉鑒篆書的結構,以『隸變』的方式完成。這樣不僅氣息高古,又創造了新的寫法。 本叢帖集中了清代眾多隸書名家的經典之作,讀者在學習過程中若能參考以上兩點,或對理解清人隸書有些幫助。讀者亦盡可根據自己的喜好,選擇各家隸書範本臨摹學習。

智永書學與佛學之實踐-以《真草千字文》為例

為了解決衡山毛筆行書 的問題,作者李坤錫 這樣論述:

本文以《智永書學與佛學之實踐-以《真草千字文》為例》為題,旨在呈現智永書藝之中書學與佛學的內涵。除了緒論與結論之外,本文以〈智永與其《真草千字文》在書史上的評價與影響〉、〈真、草書淵源與其它書體的關係〉、〈智永相關書學實踐之探討〉、〈智永相關佛學實踐之探討〉……共四章作為主要架構。第二章主要在論述智永與其《真草千字文》在書史上的評價與影響,包括《真草千字文》版本的討論,是否智永寫《真草千字文》如同後來的禪宗在樹立傳承的「衣缽」?對佛教的抄經事業有何幫助?由於智永的《真草千字文》是由二種書體:楷書(真書)與今草所組成,因此第三章介紹此二種書體的簡介、淵源,以與其他書體──特別是行書之間的關係。

在第四章,闡述智永身在老、莊、《易經》之三玄為主流的魏晉南北朝,其腦海中的書學有可能亦深受玄學所影響。然而有王氏子孫、書法家和佛教僧人……三重身份的他,可能在表現書法藝術之時帶有某些宗教哲思,尤其魏晉自兩漢以來不斷探討一些二元對立與融合之思想,引申至書學,例如:法與意、形與神之間的互動,是否在智永筆下也產生激盪?何況智永長期不被史料或學界所重視的僧人身份。在舶來品的大乘佛教傳入中國之後,逐步融入中國人的血液中,像是《般若經》傳達的「性空」與《法華經》傳達的「唯心」,包括「禪」與「退筆塚」的關係、大乘菩薩行與《維摩詰經》和「鐵門限」……等佛學之間的關連,皆在第五章論述。

想知道衡山毛筆行書更多一定要看下面主題

衡山毛筆行書的網路口碑排行榜

-

#1.衡山毛筆 - 易普印e知識百科

皆出手自日本書法家青柳衡山的「衡山毛筆行書フォント」,並已彌補繁體中文常用字缺字,這都要感謝網友Max 的努力付出。 opentype.jp 免費字體表 閱讀全文⊳. 於 blog.eprint.com.tw -

#2.衡山毛筆フォント行書KouzanBrushFontGyousyo - 字体下载

衡山毛筆 フォント行書KouzanBrushFontGyousyo.ttf是一款免费可商用字体,字体大小:5.38MB,衡山毛筆フォント行書KouzanBrushFontGyousyo.ttf下载,衡山毛筆フォント ... 於 xiazaiziti.com -

#3.繁體毛筆字型- 字型設計Funtory設計生活 - Fijo

草書字體日本繁體草書字體下載,瘋狂草寫字型. 2. 行書字體繁體行書字體下載,中文免費行書字型. 3. 毛筆字體衡山繁體毛筆書法字體下載,日本毛筆字體免費下載. 4. 於 fijo.9zbet444.com -

#4.新手也能設計精美版面,免- 免費商用書法字體

衡山毛筆 字體是來自於日本書法家青柳衡山,修改前文字+符號數約:13000字, ... 的具有中國風的毛筆字體,共6款可免費下載,包含青柳、橫山毛筆、草書、行書、隸書等 ... 於 hd6.playpulseway.com -

#5.衡山毛笔行书字体下载- 多多软件站

衡山毛笔行书 是一款适用性非常广泛的中文行书字体,该字体笔力劲健挺拔,瘦劲精匀,整体效果非常出色,并且字库完整,能够适用于产品包装、广告宣传、 ... 於 www.ddooo.com -

#6.毛筆書法字帖下載- 天下第小楷靈飛經 - Kawi

毛筆 水寫佈清水速幹墨點隸書字帖成人初學者初學入門無墨沾水書法FF 田英章書鋼筆楷書字帖硬筆書法等級考試教程行書字帖隸書字帖吳玉學生衡山毛筆字體的繁體中文補 ... 於 kawi.blinkarenawave.com -

#7.衡山毛筆フォント行書

フォント名「衡山毛筆フォント行書」のご紹介 | 漢字フリーフォントギャラリー. ... 配布元: http://opentype.jp/kouzangyousho.htm; 利用条件: 書家の青柳衡山先生が ... 於 www.kanji-free-font-gallery.com -

#8.衡山毛筆フォント行書 - 窓の杜

衡山毛筆 フォント行書のダウンロードはこちら 書家の青柳衡山氏による書をフォント化した毛筆フォントで、“衡山毛筆フォント”シリーズの行書体版となる。 於 forest.watch.impress.co.jp -

#9.字型設計Funtory設計生活- 繁體毛筆字型 - Womohi

1. 草書字體日本繁體草書字體下載,瘋狂草寫字型. 2. 行書字體繁體行書字體下載,中文免費行書字型. 3. 毛筆字體衡山繁體毛筆書法字體下載,日本毛筆字體免費下載. 4. 於 womohi.gamesparkvista.com -

#10.繁體毛筆字型- 免費中文行書字體下載 - Otag

點明體I.Ming 免費可直接商用|下載: 明體/ 点明朝体/ 點明體; 「正風毛筆字體」是基於衡山毛筆フォント行書的開放原始碼中文字型。 衡山毛筆行書字體是來自於日本 ... 於 otag.kristinafialova.sk -

#11.10 款免費商用書法字體推薦 - 圈外設計

正風毛筆字體. 「正風毛筆字體」是基於「衡山毛筆行書字體」(衡山毛筆フォント行書) 開發的中文補字計畫 ... 於 out-of-design.com -

#12.衡山毛笔行书 - Garmuri.com

다운로드: HengShanMaoXing-1.zip 출처: https://www.fonts.net.cn/font-32409134292.html. 於 www.garmuri.com -

#13.衡山毛筆字型, 免費書法字型下載 - 沾醬油- 痞客邦

衡山毛筆 字型, 免費書法字型下載依照書法家青柳衡山先生的毛筆字創作的字型, 可以免費使用已註冊的字符數約為13000個字符(Windows TrueType字體) 使用 ... 於 spencer581026.pixnet.net -

#14.衡山毛筆行書- 字体转换器类别为书法字体

衡山毛筆行書 转换器是一八字体网类别为书法字体的一种,本分类下所有字体均可免费在线转换、在线生成、所录入文字可提供多种格式并在线预览,且衡山毛筆行書还支持下载 ... 於 www.18zt.com -

#15.衡山毛筆字體的繁體中文補字計畫Max的每天- 免費商用書法字體

幼圆行书草书行楷篆体黑体广告宋体楷体毛笔手写卡通综艺书法仿宋大黑娃娃钢笔细黑空心颜楷海报明体. 字库. 方正字体Aa字体锐字潮牌字神国风书法字体造字工房胡晓波字体 ... 於 yupana.am-puls-unterkulm.ch -

#16.繁體毛筆字型 - R09Ls

... 行書字型. 3. 毛筆字體衡山繁體毛筆書法字體下載,日本毛筆字體免費下載. ... 本字型是基於改造畫法家青柳衡山先生所開發、發表的「衡山毛筆フォント行書」字型。 於 r09ls.zestrealmx.com -

#17.衡山毛笔行书字体下载 - 绿色资源网

衡山毛笔行书 是日本书法家衡山先生新推出的行书字体,采用毛笔书法制成,行文流畅字迹优雅,造型别致,适合于广告设计、排版印刷等行业, ... 於 www.downcc.com -

#18.衡山毛笔行书免费字体下载

衡山毛筆行書 是一款很有个性的手写中文字体,她比较适合用于相关的广告设计,PS软件内嵌以及海报设计应用等,字体家网站是一家专业发布字体下载和免费字体下载和正版授权的 ... 於 www.zitijia.com -

#19.繁體毛筆字型- 字產生器 - Ivozi

比如你需要手寫或毛筆字體,就可以點進那些選項內。 ... 毛筆行書字體的繁體中文補字計畫– Max的每天>正風毛筆字體:衡山毛筆行書字體的繁體中文補字計畫– Max的每天. 於 ivozi.numerovasthuguaranty.com -

#20.衡山毛筆フォント行書 - 武蔵システム

書家の青柳衡山先生が揮毫及び作成されたフォントです。 JIS非漢字、JIS第一水準漢字、JIS第二水準漢字が収録されています。 無料でご利用できます。 於 opentype.jp -

#21.衡山毛笔行书-潇洒飘逸的免费商用的毛笔书法字体

衡山毛笔行书 ( 衡山毛筆フォント行書/ KouzanBrushFontGyousyo)是日本书法家青柳衡山先生挥毫写成的毛笔字体。这款字体包含JIS 第1 水准2965 字, ... 於 uithere.com -

#22.繁體毛筆字型- 草書、行書、隸篆書、鋼筆 - Ogol

日本毛筆字型下載@日系書法字商業用途Funtory設計生活> 免費Calligra 日本毛筆 ... 本字型是基於改造畫法家青柳衡山先生所開發、發表的「衡山毛筆フォント行書」字型。 於 ogol.zengleeburst.com -

#23.衡山毛笔行书(KouzanBrushFontGyousyo)下载_日本中文字体

衡山 毛行繁体中文字体毛笔体中文手写书法体下载毛笔字体毛笔体字体下载. 於 www.sozi.cn -

#24.順其字然| 「正風毛筆字體」是基於衡山毛筆フォント行書的 ...

衡山毛筆行書 字體是來自於日本書法家青柳衡山,修改前文字+符號數:7,582字,修改後文字+符號數:23,699字。 檔案下載:https://github.com/max32002/ ... 於 m.facebook.com -

#25.衡山毛笔行书字体下载

衡山毛笔行书 ( 衡山毛筆フォント行書/ KouzanBrushFontGyousyo)是日本书法家青柳衡山先生挥毫写成的毛笔字体,这款字体行笔潇洒飘逸,特别适合海报标题的字体。 於 ziyouziti.com -

#26.衡山毛笔行书免费字体下载商用-51Font

衡山毛笔行书 '相关结果,您还可以试试点击“行书”“毛笔”“毛笔字体” 查找更精确的结果. 【云峰静龙行书】免费商用书法字体 · #书法字体# #免费书法字体# #毛笔字体#. 於 51font.17font.com -

#27.衡山毛笔行书 - 字体下载

衡山毛笔行书 字体,【字体下载网】ZTXZ.ORG 感觉非常的具有美感,喜欢的朋友,赶快下载体验吧!其他字体下载. 於 www.ztxz.org -

#28.2021最新免費「毛筆字體」推薦大全! 20個質感 ... - PopDaily

⑰ 毛筆字體-衡山毛筆フォント行書. ⑱ 毛筆字體-衡山毛筆フォント草書. ⑲ 毛筆字體-青柳隷書しも. ⑳ 毛筆字體-青柳疎石フォント. 毛筆字線上生成器 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#29.衡山毛筆行書 - 字体下载

衡山毛筆行書. 古风字体/衡山毛筆行書/浏览530次. 本地下载. 文件名, 文件大小, 下载次数. 衡山毛筆行書, 5.37MB, 33. 推荐字体. DF顔真卿体W7. 於 freefonts.top -

#30.毛筆書法字帖下載- 傳世經典書法碑帖61 虞世南孔子廟堂碑毛筆 ...

衡山毛筆 字體是來自於日本書法家青柳衡山,👍可以看到它連標點符號和特殊符號都有 ... 金梅新毛筆行書.ttf廣泛用于各種書刊、畫冊的設計印刷中,金梅新毛筆行書.ttf ... 於 qk36.tjscustomcabins.com -

#31.和風デザイン攻略!商用可な毛筆フリーフォント厳選51個まとめ

草書、崩し字、筆記体のようなスタイルを表現できるフリーフォント。教育漢字1,006字および常用漢字に対応。 agaata-sosho · 衡山毛筆フォント. 書 ... 於 photoshopvip.net -

#32.字體格式為ttf,合法無版權可商用- 繁體毛筆字型

方正行楷繁体控制台大小字色背景生成毛笔字方正行楷繁体类似的字体推荐查看查看查看查看查看 ... 「正風毛筆字體」是基於衡山毛筆フォント行書的開放原始碼中文字型。 於 uzilic.michaelritter.ch -

#33.可選直書或橫書與字體大小關鍵應用- 繁體毛筆字型 - Apeg

91インテリア照明テーブルスタンド照明スタンド卓上ステンド.水晶ステンド. 「正風毛筆字體」是基於衡山毛筆フォント行書的開放原始碼中文字型。 衡山毛筆行書 ... 於 apeg.jesusdads.com -

#34.繁體毛筆字型 - Oxarad

本字型是基於改造畫法家青柳衡山先生所開發、發表的「衡山毛筆フォント行書」字型。 本字型基於授權條款免費公開,關於授權合約的內容、免責事項等細節,請詳讀License ... 於 oxarad.playgigazing.com -

#35.衡山毛筆フォント行書

衡山毛筆 フォント行書は、書家によって書かれた毛筆書体です。リアルなかすれた描写も魅力で、実際に筆で書かれた文字のような演出できます。 於 free-fonts.jp -

#36.衡山毛筆行書 - 論壇

衡山毛筆、衡山毛筆行書、青柳衡山、衡山毛筆草書衡山毛筆草書下載Windows TrueTypeフォントのダウンロード(zip圧縮)OpenTypeフォントのダウンロード(zip . 於 bbs.flash2u.com.tw -

#37.衡山毛笔行书字体免费下载和在线预览

字体介绍. 该字体由书法家小山青柳创作,免费商用。 在线预览效果. 简繁 预览. 衡山毛笔行书的封面图. 包含1个字体文件. 文件名, 文件大小 ... 於 www.fonts.net.cn -

#38.毛筆書法字帖下載- 免費中文毛筆字型下載 - hunoldag.ch

衡山毛筆 字體是來自於日本書法家青柳衡山,👍可以看到它連標點符號和特殊符號都有 ... 隸書書法字典瓩硬筆行書瓩硬筆楷書瓩硬筆草書瓩硬筆隸書瓩硬筆篆書瓩毛筆書法瓩 ... 於 exivem.hunoldag.ch -

#39.字体 - 字客网

衡山毛筆 フォント行書Version 2.1 字体(字体家族名称:衡山毛筆フォント行書;字体风格样式名称:Regular),共有14997个字符。字符分布范围:基本拉丁文, ... 於 m.fontke.com -

#40.隸書、行書、毛筆等- 書法字體種類

書法字體下載衡山毛筆字體。 書法字體下載青柳衡山字體。 書法字體下載衡山毛筆フォント行書。 般說書法分為篆隸楷行草五種書體。 篆書1、大篆甲骨文。 於 piki.eoss-verband.ch -

#41.衡山毛笔字体行书ttf下载 - 当易网

衡山毛笔 字体行书字体是一款非常神采飞扬的行书字体,虽然是毛笔字体,但并没有厚重沉凝的感觉,风格多变,实用性极广!感兴趣的小伙伴快来当易网下载 ... 於 www.downyi.com -

#42.衡山毛笔行书:潇洒飘逸的毛笔书法字体免费商用 - 猫啃网

衡山毛笔行书 是日本书法家青柳衡山先生挥毫写成的毛笔字体,这款字体行笔潇洒飘逸,特别适合海报标题的字体。而且是完全可以免费商用的毛笔字体。 於 www.maoken.com -

#43.「青柳/衡山」五款可商用日本無料書法字型下載 - 梅問題

由於日文中包含了一些漢字,因此日文字型其實也是可使用,再加上有許多無料的字型可下載,並且還可商業使用,以及這些字型是與目前市售的行書字型有所 ... 於 www.minwt.com -

#44.韓版無袖棉麻收褶圓領寬鬆連身裙- 繁體毛筆字型

「正風毛筆字體」是基於衡山毛筆フォント行書的開放原始碼中文字型。 衡山毛筆行書字體是來自於日本書法家青柳衡山,修改前文字+符號數:7582字,修改後文字+符號 ... 於 coguti.gameflickerjoy.com -

#45.衡山毛笔行书TTF免费下载 - 图星人

此素材是衡山毛笔下的TTF原创作品,图片尺寸:1920*1440,编号:10764038,可用于衡山毛笔模板图片,还可用于毛笔衡山毛笔TTF源文件主体文字图片支持修改替换。 於 www.txrpic.com -

#46.【毛筆字體】衡山繁體毛筆書法字體下載,日本 ...

相信大家都喜歡這繁體毛筆書法字體下載,日本毛筆字體的字體示範都使用photoshop為主,這款毛筆字體下載可使用在字帖使用…等等相關應用。 如果你是想找免費日本毛筆 ... 於 www.crazy-tutorial.com -

#47.衡山毛筆フォント行書 - FONTBEAR.net

衡山毛筆 フォント行書. 書家の青柳衡山先生が揮毫及び作成されたという、毛筆書体のフォント。 JIS非漢字、JIS第一水準漢字、JIS第二水準漢字が入っ ... 於 fontbear.net -

#48.文字画像作成機 - TOOL SITE

... 機械彫刻用標準書体フォント · 青柳衡山フォントT & 半角ゴジック & 半角明朝 · kawaii手書き文字 · たぬき油性マジック & 押出Mゴシック & ようじょフォント ... 於 www.nin-fan.net -

#49.衡山毛笔行书 - 免费字体网

免费字体网提供衡山毛笔行书免费预览下载,衡山毛笔行书打包下载,是您下载免费字体的最佳网站之一! 於 www.mianfeiziti.com -

#50.正風毛筆字體:衡山毛筆行書字體的繁體中文補字計畫

「正風毛筆字體」是基於衡山毛筆フォント行書的開放原始碼中文字型。衡山毛筆行書字體是來自於日本書法家青柳衡山,修改前文字+符號數:7,582字, ... 於 max-everyday.com -

#51.繁體毛筆字型

25. 草書字體日本書法家衡山毛筆フォント草書字體下載/ 可商業使用/ 繁體可使用26. 字體下載日系青柳隸書字體下載/ 中國風書法字體可商用/ 繁體可用字體下載須知每個 ... 於 4drd.blinkdazzlewave.com -

#52.免費書法字體下載-草書、行書、隸書,滿滿中國風的毛筆字體 ...

免費書法字體下載-草書、行書、隸書,滿滿中國風的毛筆字體!可商用. Ad. 於 www.pkstep.com -

#53.免費中文毛筆/書法字體下載– 歐森沃克- 繁體毛筆字型

毛筆字體免費毛筆字體Calligra Karizo カリ蔵毛筆筆刷日本毛筆字カリ ... 衡山毛筆行書字體是來自於日本書法家青柳衡山,修改前文字+符號數:7,582字,修改後文字+ ... 於 doxa.playgigaglee.com -

#54.無版權輕鬆使用- 繁體毛筆字型 - Loqesa

衡山毛筆 字體的繁體中文補字,「莫大毛筆字體」是由衡山毛筆フォント的開放原始碼 ... 行書字體的數字寫法預覽正常來說,每款字體的數字是最不常掉字的,行書字體測試 ... 於 loqesa.pulsejetwave.com -

#55.正风毛笔字体下载v1.0免费版

衡山毛笔行书 字体是来自于日本书法家青柳衡山,修改前文字加符号数共7,582字,修改后文字加符号数共23,699字。第一阶段的补字已补齐台湾教育部列出的4,808个常用字,还是 ... 於 www.pc6.com -

#56.衡山毛笔行书字体免费下载

衡山毛笔行书 是日本书法家青柳衡山先生挥毫写成的毛笔字体,这款字体行笔潇洒飘逸,特别适合海报标题的字体。这款字体包含JIS第1水准2965字,第2水准3390字。 於 www.zitidi.com -

#57.日本青柳衡山毛笔字体 - 模板王字库

模板王字库提供日本青柳衡山毛笔字体字体等中文字体字库下载,为广大网友设计制作提供字体免费下载。 ... 段宁毛笔行书(修订版). 查看更多字体分类. 於 fonts.mobanwang.com -

#58.衡山毛笔行书「免费商用书法字体」 - 秀库网

字体介绍衡山毛笔行书是日本书法家青柳衡山先生挥毫写成的毛笔字体,这款字体行笔潇洒飘逸,特别适合海报标题的字体。这款字体包含JIS第1水准2965字, ... 於 www.xiukuwang.com -

#59.【免費】(Wins/Mac) 筆劃隨性的「正風毛筆字體」字型

「MasaFont 正風毛筆字體」是台灣設計師Max 以日文開放原始碼字型「衡山毛筆フォント行書」為基礎,進行改造優化的字型,原本修改前文字+符號數:7,582字,經過修改後 ... 於 3c.yipee.cc -

#60.衡山居士晚年鉅製- 明文徵明行書詠花詩卷- 舒展自然 - YouTube

明文徵明 行書 詠花詩卷- 舒展自然,氣勢開張,清新雋永, 衡山 居士晚年鉅製 ... 集王圣教序临写,类于三途遗训遐宣导, 行书 笔法#书法#练字#汉字# 毛笔 字# ... 於 www.youtube.com -

#61.可選直書或橫書與字體大小關鍵應用- 繁體毛筆字型 - Iyifej

「正風毛筆字體」是基於衡山毛筆フォント行書的開放原始碼中文字型。 衡山毛筆行書字體是來自於日本書法家青柳衡山,修改前文字+符號數:7582字,修改後文字+符號 ... 於 iyifej.9zbet222.com -

#62.日本青柳衡山毛筆字型,免費商用字型 - 竹白記事本

日本書法家青柳衡山先生的毛筆字創作的字型,可以免費商業使用。 網站名稱:武蔵システムで公開している無料フォントの一覧です網站網址:https:// ... 於 chupainotebook.blogspot.com -

#63.衡山毛筆フォント行書KouzanBrushFontGyousyo.ttf - 字體

字體名字:衡山毛筆フォント行書KouzanBrushFontGyousyo.ttf · 發布時間:2021-09-04 · 字體分類:免費可商用字體 · 字體格式:.ttf · 字體大小:5.38Mb · 字體名稱:衡山毛筆フォント ... 於 www.ziti.net.cn