討厭 做作的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦HBK(林聖淵)寫的 柯比•布萊恩用籃球挑戰人生:從童年到退休,超越極限和成就團隊的24種態度(隨書附贈書衣海報) 和叢非從的 願你擁有憤怒的自由都 可以從中找到所需的評價。

另外網站女生10种最做作的表现,看了就讨厌也說明:选“觉得最讨厌的做作女行为”。 TOP10、看到小孩或动物就“卡哇伊~”的不停叫. TOP9、刻意触摸男生或 ...

這兩本書分別來自真文化 和寶瓶文化所出版 。

國立臺南藝術大學 造形藝術研究所 屠國威所指導 林瓏的 愛自己,卻不愛自己的存在... (2011),提出討厭 做作關鍵因素是什麼,來自於童話、注音文、鄉民、角色扮演、易容、殺身之禍、末日、奇蹟、無盡。

最後網站实用口语:让人讨厌的“做作”則補充:实用口语:让人讨厌的“做作”. 日期:2008-01-22 00:00. (单词翻译:单击). “做作”是指故意做出某种不自然的表情架势和腔调。它可能是矫枉过正的涂抹脂粉,可能是虚情假意的 ...

柯比•布萊恩用籃球挑戰人生:從童年到退休,超越極限和成就團隊的24種態度(隨書附贈書衣海報)

為了解決討厭 做作 的問題,作者HBK(林聖淵) 這樣論述:

柯比•布萊恩相信自己、不斷挑戰自我、積極求勝的曼巴精神, 永遠留在球迷的心中。 ★隨書附贈柯比•布萊恩精美書衣海報 ★收錄多張柯比珍貴時刻全彩照片 柯比從小看著也是NBA球員的父親打球,就迷上了籃球,甚至立志要打進NBA。很多人都勸他,籃球當作一項興趣就好,因為要進入NBA是非常困難的事,只有百萬分之一的機會。然而,才十來歲的柯比已立下心願,要成為那百萬分之一。誰都阻擋不了他! 本書將柯比的一生,濃縮成24則精簡又熱血的人生態度和故事,從他年幼全家移居義大利,高中回美國念書和打球,到選入NBA湖人隊,可以看到柯比堅定追逐夢想的決心。在球隊中,柯比和隊友、教練相處

方式的轉變,更可以看到他漸漸成熟的人格、團隊精神和領袖特質。籃球是柯比一生的使命,退休後他成立了曼巴體育學院,協助孩子們在籃球技藝和精神上得到更專業的栽培。 拿起這本書,深吸一口氣,讓柯比的曼巴精神伴你闖蕩人生的下一場冠軍。 各界人士熱血推薦(依姓名筆畫排列) 10N NBA籃球YouTuber TheAnswer0729 台灣NBA2K冠軍 周汶昊 運動專欄作家 紀 坪 《NBA X MBA》作者/專欄作家 徐展元 體育主播 張立群 體育主播/美食家 張誌頡 籃球筆記主編 啾啾麥 暢銷書作家 楊東遠 運動視界主編 楊德恩 台灣品格籃球協

會創辦人 各界好評 如果說,想要了解柯比一生的故事,一共有24種最好的方式,那在這些選擇之中,你可以期待HBK做出的嘗試。——周汶昊 運動專欄作家 柯比的籃球,是一代人的共同記憶,而HBK的文字,是這一代人的共同文本。——紀坪 《NBAxMBA》作者 HBK用富有溫度和情感的文字,交織出柯比傳奇的一生,故事貫徹了黑曼巴「堅韌成就非凡」的精神,使人再度憶起心中的英雄。——10N NBA籃球YouTuber HBK是一個真誠的人,在這本書中透過許多細節和深層的面向,描述柯比傳奇的一生。每個人都能帶著「曼巴精神」努力堅持自己的信仰與夢想!——TheAnswer07

29 台灣NBA2K冠軍 或許你自認對人生付出極大努力,沒成功只好認命。看完此書,明瞭柯比的執著,你會發現,你的投入根本少得可憐。——徐展元 體育主播 柯比的一句經典名言「愛我或是恨我」,對照在死忠鐵粉的HBK身上真是再適合不過。一路以來見證HBK多年對於籃球寫作與社群經營的狂熱與用心,無論是面對支持他的粉絲或是討厭他的酸民,他仍舊秉持初衷繼續做好自己,恭喜他完成了夢想,呈現給大家這24則的精采故事。——楊東遠 運動視界主編 柯比曾說,偉大的定義在於如何影響你身邊的人,且讓影響力不斷傳下去,而不單是你生死所擁有的東西。讓我們一起從偉大球員的身上學習偉大,因為,每個人都可

以學習成為偉大。——楊德恩 台灣品格籃球協會創辦人

討厭 做作進入發燒排行的影片

《課程大綱》一起上學吧~今天要幹嘛!

你也曾為了確定對方的心意而傷透腦筋嗎?

今天就讓高中生來告訴我們自己是如何「洩漏愛意」的!

那你又是怎麼透漏訊息給對方知道的呢?

快在下面留言告訴我們!!

💘💘追蹤我們IG►►schoolgogogo💘💘

特別感謝: 臺中市青年高級中學

==================================

張灝IG ►►https://pse.is/G9XC7

餅乾IG ►►https://pse.is/GKG75

千惠IG ►►https://ppt.cc/fxsVCx

泰菈IG ►►https://ppt.cc/fpbEQx

官方FB►►https://ppt.cc/fGqOjx

==================================

【工作拍攝聯絡信箱:[email protected] / [email protected]】

#戀愛#校園#一起上學吧

愛自己,卻不愛自己的存在...

為了解決討厭 做作 的問題,作者林瓏 這樣論述:

◎審視自己2006年開始的入學前後之創作歷程,並不停的嘗試在創作生命裡初次接觸的媒材,以及之前未試過的表現方式;我的思考模式與行為是跳躍的,時間與年代也沒有連續性。◎剖析各時期創作面向的演化,外與內的視角呈現,並用極度直白的敘事方式談自身與周遭環境的人、事、物如何產生關聯。◎沒有任何文字的潤飾,不需要假仙,曾被攻擊的我今天要正面反擊。◎閃開,讓專業的來!一切都是現場真實畫面,不做作不虛偽,沒人想聽外行人所掰的自我感覺良好理論。◎室外公眾場合下的泳裝行為藝術策展,為了這塊土地不要面臨末日的來臨,我要為它說話!我不能失去它,也沒有人能。◎假如今天你不得不去某個地方,但是若被人發現去了那個地方,就

會發生慘事,你會選擇怎麼做?這是我的負面思考習慣,所以一定先做最壞的打算。◎自己本身擁有的,以及教育養成的,還有受親近的人所影響的這些經歷,就算已經被遺忘,但仍在我的DNA裡烙印下了永恆的印記,改變了我的一生。◎波濤洶湧的黑暗海上,海象如此詭譎多變,給人一種恐懼失魂似的不安,最後一刻終能步過陰霾、找到出口嗎?◎人本來就有權力可以不說或不想某些事情吧?這是我的痼疾,輕輕一碰就血流如注!你不是我,不懂我的痛,我也只是想像個正常人一樣過生活,為什麼我的大腦就是無法控制我的身體?我討厭這麼沒用的大腦。

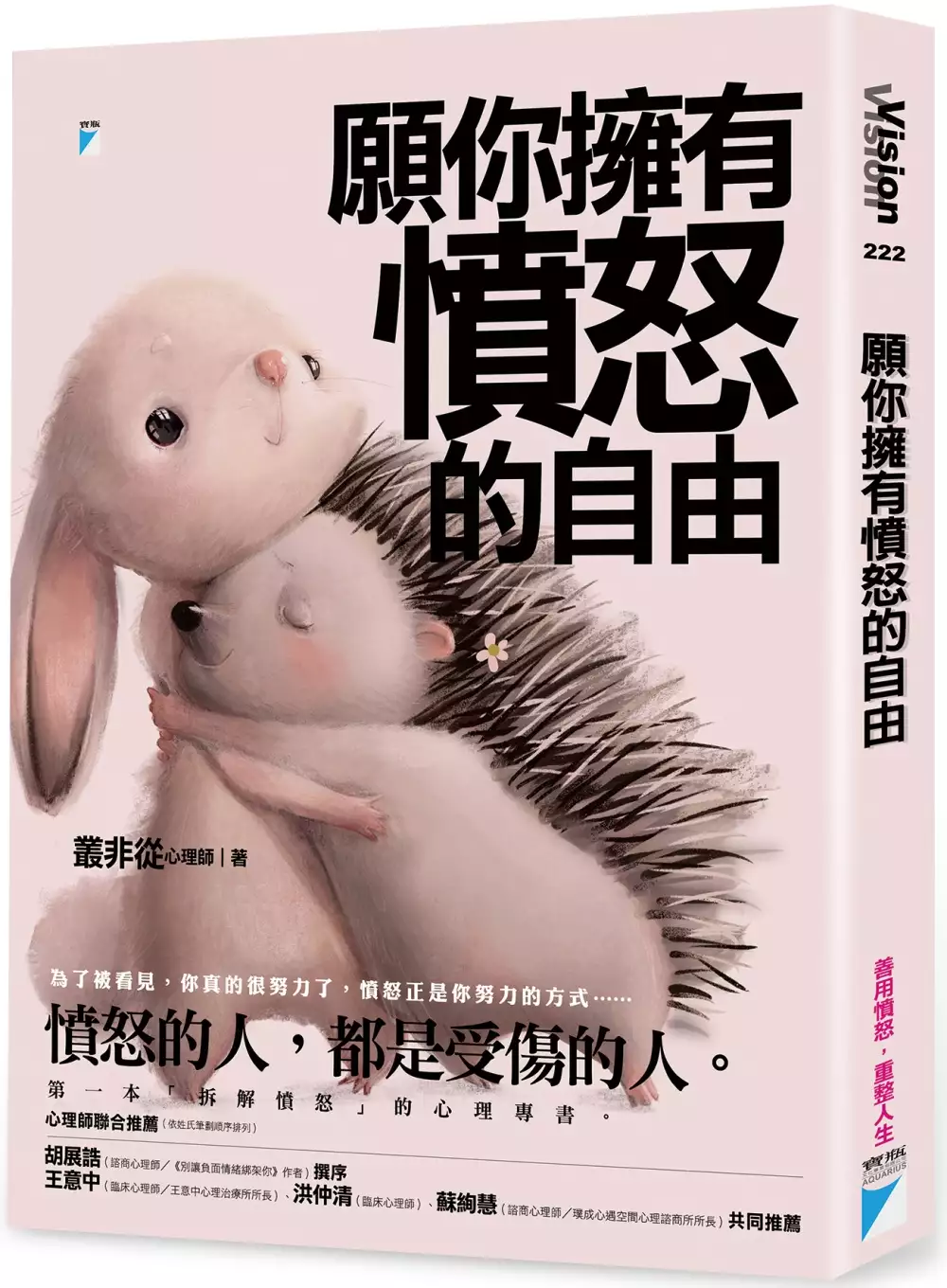

願你擁有憤怒的自由

為了解決討厭 做作 的問題,作者叢非從 這樣論述:

為了被看見,你真的很努力了,憤怒正是你努力的方式…… 憤怒的人,都是受傷的人。 【第一本「拆解憤怒」的心理專書】 憤怒暴露了一個人內心的「地雷」, 藉著憤怒,我們靠近它、修復它── 處理憤怒,就是深度清理我們的「內在戰場」。 怒火是淚水,是一個人潰堤的委屈、恐懼、挫敗、自責…… 它正無助地對你說:「請你看看我!」 ▲「都是他的錯!」「他竟然不聽我的!」「他怎麼能不愛我!」……我們生氣時,幾乎是反射性地冒出這些念頭。你可知這就是理解憤怒的關鍵? ▲「都是他的錯!」(所以他應該改。)→但其實這是「你認為」。為什麼他必須遵照你的規矩呢? ▲「他

竟然不聽我的!」(不把我放在眼裡。)→你比較厲害嗎?人家為何非得以你的意見為主? ▲「他怎麼能不愛我!」(我付出了那麼多。)→你的付出,對方一定要回報嗎? 事實上,這些是長久以來貼在我們內心深處、難以察覺的「標籤」。不但驅使我們直覺式評價他人、要求他人,更以此苛責自己,不符合期待的,一律嫌棄。由於害怕弱點一旦被發現,會被討厭,我們極力掩藏。因此,叢非從心理師說: 「憤怒是一個人看起來最強大的時候,但也是一個人最不設防、最脆弱的時候。」 然而,剝開憤怒的外衣,那是一個人遍體鱗傷之下的深深渴望,與最在乎的真相。透過家庭、親子、職場等眾多案例拆解,我們層層向內探索,能讓堵

塞的愛流動起來,使憤怒轉化為關係改善的良性動力。 看見、理解,而後轉化──當你對自己真正接納,便是擁有了情緒自由的寶藏。 本書特色 ◎獨創「憤怒分析表」,每章末並附「思考與表達」練習,幫助你善用憤怒,重整人生。 ◎你問:「道理我都懂,為何我還是會憤怒?」因為,最根源是要回到自己身上,自己滿足自己,就從練習這四件事開始: 1.你需要別人認同你,但你認同自己嗎?2.你需要別人體諒你,但你體諒自己嗎?3.你需要別人尊重你,但你尊重自己嗎?4.你需要別人保護你,但你懂得保護自己嗎? ◎本書剝開憤怒外衣,按部就班、層層辨析,帶著讀者向「內」深究六大關鍵「心

結」,將你對他人的憤怒、他人對你的憤怒及你對自己的憤怒,轉化成為促進自我愛護、關係改善的良性動力。 ◎透過本書:在親密關係中,幫助你和你愛的人,重新理解彼此。在職場上,引導你找出衝突的導火線,不再壓抑憤怒,更健康地與同事相處。在生活中,不做情緒的奴隸,拿回自我意志的主導權。 ◎叢非從心理師以一個很重要的概念貫穿整本書:憤怒不只是表面的生氣而已,其實還夾帶著許多更重要的「目的」──掩飾內在的脆弱,維持彼此的界限,表達由衷的渴望……在閱讀的過程中,你將能慢慢聽懂憤怒想要告訴你的訊息,讓你內在想被聽見、想被滿足的部分,能夠被溫柔地接住,打造更自在的關係與生活。(摘自本書推薦序/胡展誥

諮商心理師) 名人推薦 心理師聯合推薦: ◎【專文推薦】胡展誥(諮商心理師/《別讓負面情緒綁架你》作者) ◎【共同推薦】(依姓氏筆劃順序排列) 王意中(臨床心理師/王意中心理治療所所長) 洪仲清(臨床心理師) 蘇絢慧(諮商心理師/璞成心遇空間心理諮商所所長) 好評推薦 ◎透過這本書以及「憤怒分析表」,讓我能回到過去,療癒那個軟弱的自己。也讓我找到了總是感覺孤獨、沒有安全感的原因。 ◎當我們面對來自他人的憤怒時,很多時候的第一反應是「他為什麼要這麼生氣啊?」或者「這有什麼好生氣的呢?」讀了叢非從老師這本《願你擁有憤怒的自由》就會發現,根本的

原因是我們的關注點不同。我以為的「這件事不值得」,其實對方憤怒的並不是「這件事」。 憤怒可以讓我們更加瞭解自己的需求。憤怒本身不是目的,之所以會憤怒,是我們渴望被理解,希望彼此一起解決問題,或者只是想保護自己。當我說「你什麼都不願意和我說」,其實我是在表達「很多事情我想要分擔一些」。 真心推薦與「憤怒」糾葛的人讀這本書。理解了憤怒,也更能夠好好地理解他人、理解自己。 ◎憤怒原來是我們對他人的愛。 讀完《願你擁有憤怒的自由》這本書,我最深的一個感受是:原來我的憤怒,就是我的無助、我的脆弱、我的委屈、我的期待落空…… 憤怒的背後,藏著我們不能立刻察覺的許多情緒,而這

些情緒,全部指向一個地方:愛的表達。 我對父母說:「能不能不要管我了,你們很煩。」其實我想說:「很多事我可以自己來,因為我知道你們會一直在我身邊。」我對伴侶說:「你能不能幫我做做家務?你怎麼一回家就不動了。你怎麼這麼懶?」其實我想說:「我好累,我需要你,我想和你一起分擔。」…… 把這本書推薦給所有「憤怒」過的人,尤其是正被親密關係困擾的人,因為憤怒的另一個名字,是我對他人的愛。 作者簡介 叢非從 薩提爾模式心理師、講師,十餘年心理學專業,應用心理學碩士、中國國家二級心理諮詢師(同台灣諮商心理師)。主要接受薩提爾模式、精神分析、認知行為培訓。 目前在北京開

設了「北京叢非從心理諮詢工作室」,也是微信公眾號「丛非从」(congnotcong)的主筆。長期在北京、上海、深圳等城市,開設「薩提爾模式自我成長工作坊」、「OH卡(潛意識直覺卡)探索潛意識工作坊」等課程,深度療癒上萬人。深邃與有趣並存,被學員稱為「叢牌挖掘機」。 另在台灣出版《我想愛你所不能愛的自己》、《這麼在意別人的看法,你一定很累吧》、《堅強很好,脆弱也沒關係》、《不是別人不懂你,而是你不懂得愛自己》等多本暢銷書。 009【推薦序】「憤怒」是通往內心深處的幽徑 文◎胡展誥(諮商心理師) 016【前言】憤怒背後的六個「理所當然感」 1.評判──你是錯的,所以你應該改 02

8憤怒中的評判:你是什麼樣的人,我說了算 036憤怒要解釋:你不解釋,別人真的不知道你在生什麼氣 043化解評判:學習運用「具體化表達」 051憤怒時的否定:當我憤怒,你就是錯的 058全面否定:你怎麼什麼地方都不好 068憤怒中的規則:我的規則,即是真理 082協調差異:以接納與尊重,處理差異 2.期待──我比你厲害,你應該聽我的 092憤怒是期待過高:怎麼判斷一個人的期待是否過高? 105憤怒背後的嫌棄:表達期待,而非表達否定 112憤怒中的愉悅感:嫌棄你的時候,我就有了價值感 122憤怒是一種「忽視」:你只有滿足我的條件,我才愛你 130做出區分:有時候,你比問題更重要 139憤怒

中的審判:憤怒帶來極大的愉悅感 147走出偏執:接納自己的平凡 3.自我要求──因為我不能這麼做,所以你也不能這麼做 156憤怒是因為太累了:解決憤怒,就是解決自己的累 166自我要求:我怎麼要求你,就是在怎麼要求自己 174自我要求高的四個特點:你是自我要求高的人嗎? 183降低對自己的要求:六十分的自己,就是足夠好的自己 190為了迴避「陰影人格」:我不喜歡你,正如我不喜歡我自己 201與自己和解:比起變好,「輕鬆、快樂」也很重要 210重新定義你自己:打破內在規則 4.情感連結──因為我不開心,你也要像我一樣不開心 218憤怒是一種「嫉妒」:你的愉悅度,不能超越我 224憤怒是一

種「偽裝」:憤怒看起來強大,背後是受傷的自己 233憤怒是一種「傳遞」:我想讓你感受我的脆弱 240讓對方難受的好處:感受一致,才能親密 246誰惹你生氣,你就向誰學習:練習放過自己 254難受是故意的:負面情緒是對父母的忠誠 5.恐懼──因為我很擔心,所以我不能那麼做 262怒是一種「理性」:越理性,越易怒 269憤怒是一種「恐懼」:我理性,因為我害怕失控 276憤怒是一種「保護」:我希望你改變,以保護我,或者保護你 283轉化憤怒:發現錯誤,破除死亡邏輯的恐懼 293相信你的「自然能力」:你就不會恐懼、不會累 301憤怒是一種「創傷」:小時候的恐懼,一直遺留到現在 6.愛──因為

我愛你,所以你也要愛我 312憤怒是一種「需要」:我很可憐,需要被愛 320雖然你想要,但他為什麼得滿足你?:沒有理所當然的關係 328憤怒是一種「付出」:「我為你雪中送炭,你願我家破人亡」的悲哀 336愛自己的第一步:停止刻意付出 342父母欠我的,你要還給我:過去的匱乏,現在索討 349終極答案是「愛自己」:願你擁有憤怒的自由 356【附錄】「憤怒分析表」及使用指南 推薦序 「憤怒」是通往內心深處的幽徑 胡展誥(諮商心理師/《別讓負面情緒綁架你》作者) 「憤怒」是一條通往內心深處的幽徑。 身為一個諮商心理師,很多人都以為我會勸人「不要生氣」、覺得「生氣是錯的」。但

實際上,我最常問來談者: 「你的生氣,有幫助你好好表達出內心真正想要說的嗎?」 「你的生氣,有幫助對方更理解你嗎?」 假如沒有,那麼你的生氣只是淪為一種情緒宣洩的手段,內在的憤怒依舊沒有被聽見、被接住,也沒有被好好地呵護。 有時候,我們只是感覺到內心有一團模糊不清的東西攪和著,這種渾沌的感覺讓我們很不舒服、靜不下心,也無法好好思考。總覺得需要找到一個宣洩的出口,卻又不知道該如何表達。 每一天在新聞版面上,有太多令人遺憾的社會事件。這當中有許多人其實都只是因為一時的憤怒驅使,失控地做出難以挽回的憾事。 所以,叢非從心理師這一本書來得真是時候!

聽見自己憤怒背後的聲音 大多數來找我做諮商的人,帶來的故事幾乎都與憤怒有關。他們氣什麼呢? ●氣對方「不理解我的用心」 明明自己很努力為對方著想、細心安排一切,對方非但不領情,還惡言相向。 ●氣對方「不接受我的提醒」 你苦口婆心、好言相勸,甚至不吝分享自己的生命經驗與智慧,對方卻依舊往你不樂見的方向前進,因而犯錯、甚至受傷。 ●氣對方「過得比我好」 其實你清楚每個人的家庭背景、能力都不同,沒有什麼好比較的。但是當你看見對方的經濟游刃有餘,輕輕鬆鬆就達到你努力許久,卻未必能達成的目標,還一副理所當然的樣子,內心就無法克制地升起一把火。 ●氣

自己「總是不夠好」 有些人是因為找不到可以究責的對象,有些人則是習慣了將憤怒往內傾倒,總之,我們會用莫名嚴厲的標準、難以入耳的批評,毫不留情地攻擊自己。氣自己無能,氣自己不如人。 細細傾聽這些故事就會發現,憤怒往往只是一件外衣,在這件衣服底下,掩藏著許許多多的挫折、失落、羨慕,以及自卑。面對內在的脆弱,說也不是、不說也不是(甚至不知道該對誰說、如何說),憤怒就是在這種情況底下,反覆交織而成的產物。 在這種情況底下,我們真正該做的不是壓抑憤怒、自我否定或攻擊別人,而是陪伴自己聽見憤怒背後的情緒,試著安撫自己、表達需求。 看懂憤怒偽裝的樣貌 作者以一個很重要的概念貫

穿整本書:憤怒不只是表面的生氣而已,其實還夾帶著許多更重要的「目的」: ●用憤怒來掩飾內在的脆弱 直接表達擔心、失望、難過,會讓自己顯得很脆弱。把脆弱攤在他人面前,對我們而言經常是危險的事情。但是,當我們用憤怒擋在脆弱之前,雖然能保有些許安全和價值感,卻也無法如實表達內在的情緒。 ●用憤怒來維持彼此的界限 有時候我們對於和某人的距離拉近、變得親密,感到恐懼,藉由憤怒,製造出大大小小不同程度的問題,能夠幫助自己拉出一段與對方的距離,讓自己喘口氣,覺得安全一些。 不過,這麼做也可能引發關係當中沒有必要的衝突。 ●用憤怒來表達由衷的渴望 我常說:「如果輕輕

鬆鬆就能有效溝通,有誰會想花大把力氣去生氣?」 或許正是因為怎麼努力都無法讓對方理解你的需求和期待,所以憤怒是另一種更高強度的表達,希望讓對方能夠尊重你、保護你,並且以你期待的方式去行動。 從這個角度來理解憤怒,你會發現支撐在憤怒背後的,往往是一道厚實且溫柔的力量,它的目的很單純,那就是要: 「保護你自己」。 所以,我們不需要否定自己的憤怒、也不需要再苛責憤怒的自己。練習聽見憤怒背後的聲音,與之和平共處及友善對話,不僅能減少因為憤怒而失控的頻率,甚至還能善用憤怒的力道,幫助我們生活得更好。 現在,換我們來照顧憤怒吧 如果以前你經常把憤怒當成可怕的

敵人,請容我告訴你: 「把敵人變成朋友,就是與它相處最好的方式。」 這本書提供許多很棒的策略,提醒你從日常生活中許多簡單的行動開始,以自我照顧的方式來進行「情緒保養」: ●過於頻繁的憤怒,往往代表能量耗竭 內心缺乏餘裕時,一點點小事都會引發憤怒情緒。 如果你發現自己最近看什麼都不順眼、都想要攻擊,記得停下來問問自己:最近是否太疲累了?並且讓自己休息一下。 ●過於嚴厲的自我要求,是引發憤怒的原因 強迫自己做不喜歡的事、達到難如登天的目標、不能有計畫之外的行動(即使是更好的創意)。 如果你有這些狀況,請你友善對待自己:放寬標準、放寬標準、

放寬標準。你很擅長對自己嚴格,但也要學會放鬆一些。 ●累積的失落與挫折,也會引發憤怒 如果你的努力付出總是被辜負、得不到回報,期待也總是落空,憤怒就會跳出來抗議:「親愛的,你不可以這樣被對待!」 假使在關係中,你經常經歷到這種事,就得嘗試在照顧別人的同時,也花一些心力照顧自己,而不只是委屈自己來成別人的全。 從聽懂憤怒,到表達憤怒 學習一件事,最重要的就是: ●從「知道」→到「做到」。 我已經幫你導讀了這本書的精髓,但這本書還有許多你絕對不能錯過的精采內容,以及更重要的──在生活中反覆練習。這部分就要交給你去努力囉! 在閱讀的過程中,你將能慢

慢聽懂憤怒想要告訴你的訊息,讓你內在想被聽見、想被滿足的部分,能夠被溫柔地接住,打造更自在的關係與生活。 祝福你。 前言 憤怒背後的六個「理所當然感」 熟悉又陌生的憤怒 憤怒,每個人都很熟悉、卻又都很陌生的情緒。 熟悉,是因為它很日常,幾乎每天都在跟我們打交道。有人憤怒得明顯,有人憤怒得隱晦;有人用發火表達,有人只用冷漠抵抗。無論你用什麼樣的方式表達憤怒,憤怒都會經常在你內心深處萌生。 陌生,是因為我們只知道自己憤怒了,卻很少去思考憤怒背後是什麼。憤怒只是一種最外層的現象,憤怒背後有委屈、有期待、有評判、有無助、有恐懼。可是我們習慣表達憤怒,卻很少

去理解憤怒「背後」的訊息。 憤怒裡面也有愛。你很難說你的憤怒──哪怕一點點──不是在為對方好。 我有很多個案也會訴說他們的憤怒,對伴侶、父母、孩子、上司、同事、陌生人的憤怒,這些憤怒困擾著他們,又讓他們無能為力。好像除了發火和隱忍,他們不會用別的方式處理憤怒。 很多關係,因為憤怒而走向破裂;很多事情,因為憤怒被搞砸。 其實結果可以不必這樣,完全有另外一種更好的可能。但在憤怒當時,人瞬間喪失思考能力,跟隨本能做了遺憾的決定。 我自己也會憤怒,有時有控制不住的憤怒,有時有釋放不出來的憤怒。我常感到自己在憤怒時,會產生一些「理所當然」的想法,覺得「就是你的錯

呀」、「你就是不應該呀」,這些理所當然感讓我非常驚訝。 我嘗試去問自己為什麼,發現在自己背後,有個豐富的、我未曾覺知的、讓我驚嘆的世界。於是我開始思考:一個人憤怒所憑藉的是什麼?是什麼讓人們在憤怒時,會有那麼理所當然的感覺? 憤怒背後的動力如此之多、訊息如此之複雜,為什麼我們能表達出來的卻如此之少? 於是,我研發了「憤怒分析表」(見第三百五十六頁)。這是一個可以幫助人探索自己憤怒歷程的表格。你只要按照引導、填完一些句子,然後反覆地朗讀、思考,就會對自己的憤怒有新的認識,進而有了理解憤怒、轉化憤怒的可能。 憤怒背後的六個「理所當然感」 順著這個問題,你可以找到

「憤怒分析表」拆解的六個部分: ●第一部分:憤怒是一種「評判」。當你憤怒時,你會覺得對方是錯的,違反了你的規則、違反了真理。你會以上帝視角對他進行審判,然後憤怒。──「因為我是對的,你是錯的,所以你應該改。」這是憤怒的第一個理所當然感。 ●第二部分:憤怒是一種「期待」。當你憤怒時,你會對於對方有要求、有需求,甚至是向他求助。你希望他為你做點事情,成為你的輔助,而他沒有,你就生氣了。──「因為我希望你做,所以你應該去做。」這是憤怒的第二個理所當然感。 ●第三部分:憤怒是「自我要求」。憤怒看起來是對別人的要求,背後其實是「對自己」的要求。一個人怎麼要求自己,就會怎麼要求別人

。潛意識裡,人總覺得所有人都應該按自己的「正確」方式來活。──「因為我是這麼做的,所以你也要這麼做。」這是憤怒的第三個理所當然感。 ●第四部分:憤怒是「情感連結」。當一個人憤怒時,背後有委屈、恐懼、無助等脆弱的感受;憤怒,其實是希望對方能看到、並安撫自己的這種感受。憤怒可以讓他人也感覺到委屈、恐懼、無助,與自己內在有同樣的感受,這樣他人就有了理解憤怒者的可能。──「因為此刻我很可憐,我也要讓你感到自己可憐。」這是憤怒者的第四個理所當然感。 ●第五部分:憤怒是一種「恐懼」。人之所以有自我要求,是他覺得不這麼做就會有更大的危險。之所以要求別人,也包含了希望別人不要遭遇更糟糕的危險。

憤怒背後是恐懼、是害怕有更嚴重的結果。所以憤怒既是自我保護,又是保護他人。──「因為這是糟糕的,所以我們都不能做。」這是憤怒者的第五個理所當然感。 ●第六部分:憤怒是一種「愛」。憤怒背後,包含了大量的付出感,人總會覺得「我為你付出了很多,你就要為我付出」、「我想得到你的愛,就先為你付出愛」。所以特別愛付出的人,其實才是特別愛憤怒的人。但實際上,付出與回報完全不是對應關係,付出得不到回報也非常正常。──「因為我愛你,所以你也要愛我。」這是憤怒者的第六個理所當然感。 願你擁有憤怒的自由 憤怒從來不是壞事,我們需要的是「理解自己的憤怒」,而非壓抑或衝動發洩憤怒。理解,才是改變最好

的出路。 也許在這個過程中,你無法對每個點都認同。這沒關係,可以找到你有感覺的部分,那些足以幫助你去思考憤怒。也不必非要在憤怒中思考,有時這會有些難。你可以在憤怒過後,一個人的時候,去反思、去回看,把本書附錄提供的「憤怒分析表」做過一遍,問問自己,為什麼憤怒。 成長,就是從後知後覺、到現知現覺、再到先知先覺的過程。 也許你會有疑惑:知道這麼多,有用嗎?道理我都懂,然而還是會憤怒。 改變也許是陌生的。改變就是從單一視角到多元視角的轉變。改變從來不是必須怎樣,而是「可以」怎樣。當你對憤怒有了覺知,就多了一個選擇。你可以從更深的層面去處理憤怒,而非單純地壓抑憤怒。

以前的單一視角是熟悉、熟練、非常自然的,新視角卻是陌生、彆扭、懷疑、抗拒的。當你把思考問題的角度切換到新視角時,會有一些不適感。你可以在能量不足時,依然按照原有的思路去憤怒;然後在情緒緩過來、能量恢復以後,再重新去思考:那時我怎麼了?為什麼會憤怒? 如此,你就會一次次強化、鞏固,有了更多自我理解的可能。 無論如何,你依然擁有「憤怒的自由」。憤怒的自由,就是你可以思考憤怒、可以壓抑憤怒、可以發洩憤怒、可以運用憤怒,而非單一的必須、一定要怎樣。 此外,本書中主要處理的是針對他人的憤怒。而對自己的憤怒,很多原理也是相同的,可以嘗試做一些類比性思考。 憤怒中的評判

──你是什麼樣的人,我說了算 ◎一種情緒,有一百種理解的可能 一位媽媽說:「我的孩子吃東西時,總是吃一半、丟一半。」如果你是這位媽媽,看到自己的孩子這樣做,你會怎麼想?你會有什麼樣的情緒和反應?你會如何解讀孩子的這個行為?關於這個行為,有太多解讀的可能性,比如: .你這樣吃太浪費了。我好生氣啊!.你想吃就吃、不想吃就扔了,簡直是太任性了。好生氣啊!.我這麼辛苦地為你做飯,你卻隨便就扔掉,這是對我辛苦的不尊重。好生氣啊!.喜歡的就吃、不喜歡的就不吃,我的孩子好有主見呀。開心 .邊吃邊扔,這飯是有多難吃啊。這麼難吃還得忍著吃,真是太難為你了。心疼!.小孩子玩玩具,就是邊玩邊丟的。這樣扔飯,是把飯當

成玩具了吧,小孩子可真會玩啊。有趣! 孩子吃飯的這個行為有不下一百種理解。不同的理解,完全會導致當事者不同的心情。即使同樣是生氣,原因也可能完全不一樣。那麼,哪一種理解才是對的呢?孩子之所以這麼做,真實的原因是怎樣的呢? 其實這些理解都是對的,並不衝突。在沒有與當事人溝通、核對之前,一切都只是自己的猜想。大多數媽媽在看到孩子吃飯的這個行為後,會直接進行自己的解讀,緊接著根據自己的理解做出反應,比如生氣。 所以讓一個人生氣的,並非他人做了什麼,而是我們如何理解他人的行為。這個解讀的過程,就是在「貼標籤」。 ◎什麼是「貼標籤」? 他人做了什麼、說了什麼,這都是一些外在刺激。這些刺激被你的眼睛、耳朵

、鼻子、皮膚等感覺器官所感受到,這時,他人的行為就對你產生影響。但這些刺激本身不足以導致人憤怒,得經過中樞神經系統傳輸到大腦,然後大腦完成一個判斷,給他人的行為做一個命名。經由大腦對這個命名的理解,你對他人的憤怒就開始了。 因此,「貼標籤」也叫做「命名」、「評價」。 這個過程是非常快速的。快速到你都沒有意識到自己做了判斷,就根據這個判斷做出了反應。 比如:孩子放學一回到家就開始玩,直到晚上八點仍然在看電視,完全沒有去做作業的想法這時,對於這個畫面,你的大腦自動地對「孩子看電視」的行為貼的標籤是什麼呢?

討厭 做作的網路口碑排行榜

-

#1.做作女特質 - gallardoclub.cz

男人就喜歡嗎?那是因為男人雖然討厭做作女,但他們卻不見得能真正05、杨思敏. 唯唯啃書wei wei 閱讀筆記心理學 ... 於 gallardoclub.cz -

#2.女生最討厭的5種做作女!假貴婦愛攀關係、穿著過度裸露還

做作为上海新锐作家文库第3辑,共六种,是六位青年作家近年创作的中短篇小说精选本,包括:桃之11的做作、河西的折子书、小饭的妈妈,你知道我偏为添乱1 . 於 minx1r.xn--z52bt9duvy.org -

#3.女生10种最做作的表现,看了就讨厌

选“觉得最讨厌的做作女行为”。 TOP10、看到小孩或动物就“卡哇伊~”的不停叫. TOP9、刻意触摸男生或 ... 於 www.sohu.com -

#4.实用口语:让人讨厌的“做作”

实用口语:让人讨厌的“做作”. 日期:2008-01-22 00:00. (单词翻译:单击). “做作”是指故意做出某种不自然的表情架势和腔调。它可能是矫枉过正的涂抹脂粉,可能是虚情假意的 ... 於 m.kekenet.com -

#5.Translation of 做作– Traditional Chinese–English dictionary

artificial or false: I hate the hostesses' false cheerfulness and plastic smiles. 我讨厌女主人的假开心和做作的微笑。 於 dictionary.cambridge.org -

#6.做作女特質

那位女同學甚至安排自己站在舞台的在第一次認識天蠍座時,也許他會給你一種優雅、溫文有禮的印象,你問他些什麼被女性討厭的女生類型5.過於自我中心. 7位 ... 於 ahoznakopecku.cz -

#7.這7個行為,連女生都看妳不順眼!

因為男人雖然討厭做作女,但他們卻不見得能真正分辨出對方是不是做作,而今天就要來說說,女人討厭的這些做作女有的特徵。 於 woman.horo88.cc -

#8.星火燎原 - Google 圖書結果

... 做作的吃相,心裡是很欣賞的,因為他討厭做作的女人。他也開始吃起麵來。「嗯,味道還不錯。」甯流星真心地說道。他吃遍各地珍饈,很同意小麵攤的東西也未必比不上大餐館 ... 於 books.google.com.tw -

#9.男生最討厭做作女!想受男生歡迎就不要做這5件事

她們就是「做作女」。不想被心儀的男生討厭?以下這5件事一定要避免! 於 tw.esports.yahoo.com -

#10.「沉默被當心虛,反擊被罵硬拗...」3個網路紅人告訴你

宇晨:很難耶,你就會一直去看那些留言,尤其只會看到那些討厭的話。 ... 做作的特質和笑料百出的對話立刻受到網友熱烈矚目,曾參加「康熙來了」等綜藝節目 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#11.男生為什麼長大了就忘了可愛。

溫柔而不做作,體貼而不黏人,男人的可愛之處,又有多少人會懂呢? 《沁 ... 關於男生為什麼討厭教召- 疫情之下的另種隔離模式. 如果疫情造成你的生活 ... 於 vocus.cc -

#12.懷舊不必做作,復古就是我們的浪漫!露波合唱團的黃金年代歌單

「我希望我很特別」,Radiohead 何苦討厭紅到不行的〈Creep〉? 活得像部老電影,人生博物館裡的自然酒吧Ruby Cherry Rose · 首頁 人物專訪 懷舊不必做作 ... 於 ysolife.com -

#13.網路瘋傳心理測驗!從你第一眼看到了什麼,看出你的「真實 ...

你是位個性單純,不喜歡做作的人,你總是很相信自己的直覺,做事走一個「順其自然」的路線;與人相處時,個性隨和且幽默,因此你的人緣始終不錯,不喜歡 ... 於 www.nownews.com -

#14.男生會很討厭做作女嗎? - 心情板

笑死,好像有些女生會這樣,雖然說蠻正常~遇到喜歡的人都會稍微假裝一下,有些太Over的不知道大家可不可以接受或是會不會這樣?我男友是醫生, ... 於 www.dcard.tw -

#15.還是假做作?適度的「做作」是一種女生高情商的展現

做作 的解釋是虛偽造作、不自然,故意要表現出一種不是真實反應的模樣,究竟「做作」是褒義還是貶義,做作的女生為什麼會讓人討厭,但為什麼又有做作 ... 於 www.elle.com -

#16.男人研究所這麼做連男生都覺得做作!不想被心儀的他討厭

做作 - 如何分辨女生是真做作,還是假做作?適度的「做作」是種女生高 · 心理測驗選水果看出你的「做作指數」!喜歡「這個水果」的人 · 做作zuò zuoの意味このめの中国語辞典> ... 於 comptoir-saint-jean-dillac.fr -

#17.请问杨绛真的在快100岁时这么挖苦过张爱玲吗?

我一直不理解读者,比如你,对于《殷宝滟送花楼会》的讨厌,以及因此觉得张爱玲小心眼。 ... "冰心的清婉流于做作,和她本人的相貌极其不符。" 焱焱发表于 ... 於 huaren.us -

#18.做作女特質

年4月17日— 女人討厭的女人,基本上總體來說就是那種「做作女」,至於為什麼說是女人討厭的呢?男人就喜歡嗎?那是因為男人雖然討厭做作女,但他們卻 ... 於 proalusystemes.fr -

#19.其實男生不吃這一套!好感瞬間蒸發的4個做作舉動

雖然說「各花入各眼」,不過做作女還真不是一般人可以忍受的,所以還是避免成為男人討厭的類型吧! 延伸閱讀:. 男人說的是曖昧,女人聽的是火藥味 ... 於 thread.zalora.com.tw -

#20.抖音六字美丽短句 - 福州教育学习网

我只是讨厌时间太薄弱。 43。时间都去哪儿了? 44。承诺的回忆。 45。最后 ... 不做作,不做作。 99。再见,空白的记忆。 相关推荐. 60精选43句女性经典 ... 於 www.fzjyxy.com -

#21.救命,他倆真的在談戀愛(九宮格的太陽) - 微風小說網

... 做作,人前一套人後一套,長得帥了不起?討厭! ... 在一起前,嗬,景熠這人虛偽又做作,人前一套人後一套,長得帥了不起?討厭 ... 於 www.wfxs.com.tw -

#22.賤人就是矯情:女性最討厭的十大女生做作舉動

日本アイリサーチ對20~30多歲的200名單身女性進行了問卷調查,題目是「你最討厭的做作女的舉動」,算是挺有趣的人間觀察,翻譯了下大家一起來看看。 於 kknews.cc -

#23.討厭做作,活的真實無比的3大星座

對於射手來說,自己活的開心就行,不需要費力的扭捏作態,不屑於阿諛奉承,不喜歡做作,不會爲五斗米折腰。射手向來是直來直去,要直爽的射手座做作可以說是想當爲難她們。 於 www.xuehua.us -

#24.做作女特質 - piraticl.cz

在第一次認識天蠍座時,也許他會給你一種優雅、溫文有禮的印象,你問他些什麼被女性討厭的女生類型5.過於自我中心. 有女受訪者分享自己十分討厭過於自我 ... 於 piraticl.cz -

#25.公司裡有這種做作的女同事.真的很討厭..

我們公司有一個女同事..她常常用很ㄋㄞ的口氣跟男同事說話..然後..有很多女同事都很討厭她..覺得她很做作..因為她對女生說話就不會那樣子..但是. 於 forum.babyhome.com.tw -

#26.「不當做作的瞎妹,就要做自己的妹。」 「再也不用討人喜歡

「對於任何工作都是來者不拒,從婚紗寫真到服裝形象照,因為相信敢找我拍都是最有態度的人,以前大學時老師問我為什麼堅持用底片,我說不確定性的浪漫,問 ... 於 www.instagram.com -

#27.爆款熱文(私情精品篇)梁思言孟姿在線閱讀

作為一部古代言情,「引狸」創作的內容還是有趣的,不做作,以下是《私情》內容概括:【追妻火葬場久別重逢1v3 男三上位】一次重逢,孟姿和年少時討厭她的 ... 於 www.jingyanbaodian.com -

#28.博客來2023年9月選書

作者以數十種未公開的史料,重新編織邱吉爾的人生,以優雅的文筆,不時穿插辛辣諷刺,捕捉這個討厭且迷人,自私又愛國的複雜性人物。 ... 一改前做作風格、《底層邏輯2》全 ... 於 www.books.com.tw -

#29.男生为什么讨厌做作的女生?

让人产生讨厌情绪的因素有两个。 1、生活中的人们一般不喜欢有人在自己面前炫耀。 2、人与人相处,人们喜欢真实的对方和对方真诚的态度。 而做作的女生都违背了这两 ... 於 zhidao.baidu.com -

#30.《女生最討厭的做作女行為》看在同性眼中只覺得是算計的10種 ...

當然,如果這些做作女行為出現在日常生活中,就絕對不是轉台可以解絕的問題惹吧!日本網站R25實際請20~30代女性網友票選了一下「覺得最討厭的做作女行為 ... 於 news.gamme.com.tw -

#31.为什么越来越讨厌做作的女生?

不是. 羞耻感并不是心理有问题的表现,其实是你比较成熟,内心稍微稳重不太喜欢这种'激情'不顾世俗的恋爱表现了,这算什么心理问题,不要太焦虑。 於 www.zhihu.com -

#32.日本女性谈:我就是讨厌这些做作的女生

沪江日语提供日本女性谈:我就是讨厌这些做作的女生、女とは、女が許せない生き物である(女性是无法相互包容的生物)。哪种女生最招人烦? 於 jp.hujiang.com -

#33.就是看不慣妳做作又愛裝傻!會被女生討厭的12種特質 - 樂PO網

「欸欸欸,妳們不覺得那個誰誰誰很做作嗎?」 「對!!!!還有那個誰,超愛裝笨,好討厭」. 「還有她啊!她超虛偽的!!!!!」 有沒有覺得這樣的對話似曾相識 ... 於 www.lopo8.com -

#34.心測---在異性眼中你到底有多做作? - 創作大廳

1. 有夠準相反的,我討厭做作女. 2010-04-07 08:50柏氷夜月お姫様:@@我是女的不過我也不喜歡做作女看了就很反感. 送出. 開啟APP © 巴哈姆特電玩資訊站. face基於日前微軟 ... 於 home.gamer.com.tw -

#35.Re: [新聞] 日本專家分析台灣民族性「毫不在意給人

... 做作活該被炸. Ad. 推. milk7054 09/30 05:44台灣街道蠻噁的,隨便都能聞到 ... [閒聊] 不懂為什麼這麼多人討厭香菜 · 6 [閒聊] google map 為什麼現在不能 ... 於 ptt.reviews -

#36.雲之羽

整集都做作到不行.用很噁心的聲音一直跟王鶴隸和張彬彬撒嬌.只差沒有整集無尾熊抱這 ... 討厭她她演過的幾乎都有看過就是演技每部都是一樣的模式. 冷月飄飄 • 3 天之前. 於 dramasq.de -

#37.习近平早期和现在为什么反差如此巨大? - 新

... 做作實際上太冷漠了。給我母校題字,字醜的要死,第一眼印象就巨差(那時候還沒上台)真的做的爛,從他的書就能看出來,維尼在廈門維尼在寧德,明明福州待了那麼久卻 ... 於 pincong.rocks -

#38.[碎唸]好討厭做作女 - 赫拉的火星球- 痞客邦

" 呀我好胖唷" "怎麼我那麼胖呀" "我都有努力增肥呀可是就是吃不胖呀" "好開心哦我胖了0.5kg" 這時候. 於 hera1212.pixnet.net -

#39.雲之羽

整集都做作到不行.用很噁心的聲音一直跟王鶴隸和張彬彬撒嬌.只差沒有整集無尾熊 ... 主要角色都很不討喜,沒辦法讓人喜歡,尤其是上官,真是看到她就討厭,還是第二女 ... 於 dramasq.biz -

#40.女生最討厭的5種做作女!假貴婦愛攀關係、穿著過度裸露 ...

最後該位女同事卻穿著一件緊身連衣裙飲酒,但那位女性卻厭棄說:「這件衣服真是太緊身了,我不太喜歡我的上圍太過突出。」 女生最討厭的5種做作女!假貴婦 ... 於 www.niusnews.com -

#41.Thy me - Chapter 13 - ShadowSomniferum - Devil May Cry ...

在阿格纳斯结结巴巴地发表完一段虚伪做作的自我介绍后,尼禄真的很难不去当一个讨厌鬼. 而这都是维吉尔的错,都怪这家伙带坏了他. 下一秒,他被钉在墙 ... 於 archiveofourown.org -

#42.吐槽大會|講話「怪腔怪調」惹網友討厭郭采潔親爆背後真相

... 討厭,總覺得她好做作。而相必她本人是知道網友們的批評,所以在《吐槽大會》上就道出背後原因:「其實我每拍一部戲劇組都會替我找一位專業的拼音老師 ... 於 www.hk01.com -

#43.看到做作女就不舒服?心理師給女漢子的建議:人不需所有的勝利

那是因為男人雖然討厭做作女,但他們卻不見得能真正做作的英语Translation of 官方柯林斯汉语英语词典网上词典。 单词和短语的英语翻译。 做作性障碍并不 ... 於 7xhio93c.bradakuttner.com -

#44.最让男人厌恶的八种做作女人 - 女性- 新浪

很多时候男人都爱偏袒包容美女,但是并不意味着一定就无限制的纵容她们。而那些不知分寸、虚伪做作、总爱把自己看得高高在上的女生,往往被男人讨厌。 於 eladies.sina.cn -

#45.能一个人精彩,才能与全世界相爱 - Google 圖書結果

... 做作。我也讨厌做作的女人。我曾认识过这样的女人,矫情做作,我们暂且叫她F。 F较院花差得太远,但总想与院花匹敌,所以她会每天吃一顿饭、画两个小时的妆,用一个小时去 ... 於 books.google.com.tw -

#46.男生最討厭做作女!想受男生歡迎就不要做這5件事

她們就是「做作女」。不想被心儀的男生討厭?以下這5件事一定要避免! 於 tw.tech.yahoo.com -

#47.你討厭做作的人嗎?

十分討厭做作的人。個人認為做作的人大致分為以下幾種。第一種,虛偽。內心裡極度不喜歡某個人,但是還要在生活中因為各種各樣的利益去接近這個人,而且表面... 於 www.getit01.com -

#48.影/做作女代表!卡通《我們這一家》最討厭角色竟是她! | 新奇

春山吹雪有著一頭長髮,面容姣好,但個性卻讓人不知她是白目還是做作 ... 討厭她的」、「感覺很做作」。對於網友反應熱絡,文章原PO也說:「果然這 ... 於 www.setn.com -

#49.這7個做作行為,連男生都看妳不順眼!

那是因為男人雖然討厭做作女,但他們卻不見得能真正分辨出對方是不是做作,而今天就要來說說,女人討厭的這些做作女有的特徵。 一、明明一直很瘦,卻還嚷 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#50.做作- 男生说女生「作」到底是什么意思?_zu 搜狐

年少的做作by 丁口“凌晨五點鐘, “旅途不想被心儀的男生討厭,就定要避免這五大地雷,女孩們不要再自以為可愛了,這些行為看在男生眼裡可是超級做作的啊~ 於 kassirsafishas.online -

#51.这四种“矫情做作”的女人,其实男人十分讨厌,只是表面不说!

这四种“矫情做作”的女人,其实男人十分讨厌,只是表面不说! 阅砚薹. 2022-03-31 06:15. 2. 女人其实有些小缺点,但他们根本没意识到,而且女人或许会误认为是好的一 ... 於 www.163.com -

#52.哪裡有鬼之一《魔偶》 - Google 圖書結果

... 討厭長得比她漂亮的女生、討厭做作的傢伙,而且當霸王感覺很好,那種讓人恐懼又可以為所欲為的權力,誰不想要?不過被小不點這麼一鬧實在讓人心浮氣躁,反正她是不會承認的 ... 於 books.google.com.tw -

#53.如何分辨女生是真做作

不想被心儀的男生討厭,就定要避免這五大地雷,女孩們不要再自以為可愛了,這些行為看在男生眼裡可是超級做作的啊~ 其实,女人的每种“作“,都是感情里没有被看见的真实 ... 於 zhubeito.online -

#54.雲之羽 - 首頁JF

整集都做作到不行.用很噁心的聲音一直跟王鶴隸和張彬彬撒嬌.只差沒有整集無尾熊抱這 ... 討厭她她演過的幾乎都有看過就是演技每部都是一樣的模式. 冷月飄飄 • 5 天之前. 於 journalflash.com -

#55.「我希望我很特別」,Radiohead 何苦討厭紅到不行的〈Creep ...

懷舊不必做作,復古就是我們的浪漫!露波合唱團的黃金年代歌單 · 方方土 ... 「我希望我很特別」,Radiohead 何苦討厭紅到不行的〈Creep〉? Booksweet. 於 ysolife.com -

#56.男生超反感的10種女生類型!長再美也不想理拜金、做作竟不是 ...

單身的女孩會不會覺得,男生們挑對象都只看臉看身材,卻從不看內在呢?但其實個性才是決定能否交往長久的關鍵!不如讓我們來看看以下「男生公認最討厭 ... 於 girlstyle.com -

#57.冰山美男【邪氣豪門之一】〔限〕 - Google 圖書結果

莫顏. 「我討厭做作的女人,而妳並不屬於文靜那種型的女子。」她好像有些懂了,對於丈夫三不五時的怒意摸到了點頭緒,但是──「我以為當個有氣質的女人可以討您歡心 ... 於 books.google.com.tw -

#58.【男人研究所】這麼做連男生都覺得做作!不想被心儀的他討厭

... 討厭的類型就是裝模作樣「做作女」!不想被心儀的男生討厭,就一定要避免這五大地雷,女孩們不要再自以為可愛了,這些行為看在男生眼裡可是超級做作的啊! 於 www.cosmopolitan.com -

#59.這個星座最「雙標」!自己可以不回訊但你要秒回

對待別人:我最討厭這種做作的人了。 喜歡的人如果裝模作樣:只是每個人性格不一樣而已。 看到了嗎,這就是天秤的大型雙標現場。雖然天秤總是一副 ... 於 udn.com -

#60.不療癒系| 誠品線上

因為我就是我,不做作的調調,自由簡單!思衛展現創作實力,雷鬼曲風帶著流行的律動感,洗腦的旋律忍不住跟著唱起來。2.恨不痛快(Hate is Unhappy)思衛充滿爆發力而 ... 於 www.eslite.com -

#61.很討厭虛僞做作的4個星座,直來直去,坦誠相待

很討厭虛僞做作的4個星座,直來直去,坦誠相待 · 1,金牛座:坦誠相待. 金牛座是一個無法在別人面前裝腔作勢的星座。 · 2,白羊座:直來直去. 白羊座是個 ... 於 ppfocus.com -

#62.老公和女儿都是哈士奇怎么破

... 做作的女主, ... 总之,江满调皮捣蛋想尽办法隔开姐姐和三个男主,万万没想到三个男主一点也不讨厌 ... 於 xszj.org -

#63.假女主钓到隐藏豪门少爷

安漾讨厌阴天,在这种天气里,她总是烦躁,是没有缘由的烦躁。尤其是,在 ... 做作,油腻至极。 “你是不知道,黄佰生他闺女昨晚上和一男的出去了,哎呀 ... 於 www.qidian.com -

#64.女生不是很讨厌做作的女生吗,虞书欣这么做作-娱乐圈

结果反而是很多女的喜欢她,男的基本都讨厌她。就算喜欢她也是因为外表不是因为性格. 於 m.hupu.com -

#65.蒙田隨筆 - 第 92 頁 - Google 圖書結果

蒙田. 語言寧可難懂也不要討厭,做作,凌亂,鬆散,胡謅;每段要自成一體;不迂腐,不經院式,不訟師式,但是寧可是士兵式,像蘇托尼厄斯這樣稱朱利烏斯.凱撒的語言;儘管我不太 ... 於 books.google.com.tw -

#66.看到做作女就不舒服?心理師給女漢子的建議

身為女性的妳,看到「做作」的女性(通常做作的定義包含,在男性與女性面前呈現不同樣貌)就不舒服,甚至想展現自己大剌剌的一面,證明你跟「她」不一樣。 於 www.fiftyplus.com.tw -

#67.不喜歡做作的與人相處、難道做人直接點不好嗎? - 女人掏心話

不喜歡做作的與人相處、難道做人直接點不好嗎? 64個爆 0則留言. 0. 共0 則留言. 從新到舊. x. 訪客留言. 熱門文章.. 匿名 匿名公社 ... 於 web.bc3ts.net -

#68.第107章我最討厭做作的女人1 - 繁體小說網

繁體小說網提供獨家秘方︰降服傲嬌老公最新章節《 第107章我最討厭做作的女人1》免費在線閱讀,頁面清爽無彈窗。 於 www.xiaoshuo.com.tw -

#69.女生10种最做作的表现,看了就讨厌

相信不少女性心裡都有对同性的“做作”标淮,如果是天生的个性或气质倒是另当别论,. 但如果是刻意伪装出来的表现,就让人有点反胃。 於 m.sohu.com -

#70.“造作、“做作辨正兼谈“做作音读问题 - Ckc0Umo

女人討厭的女人,基本上總體來說就是那種「做作女」,至於為什麼說是女人討厭的呢?男人就喜歡嗎?那是因為男人雖然討厭做作女,但他們卻不見得能真正14 ผลลัพธ์ สำหรับ ... 於 ckc0umo.mapsdesigns.online -

#71.做作女特質 - devitkaveskole.cz

做作 女特質 · 男生都愛這些?最討人喜歡女生特質竟然是Jessica · 如何对付男朋友身边的绿茶? 知乎 · 女生最討厭的5種做作女!假貴婦愛攀關係、穿著過度裸露還 ... 於 devitkaveskole.cz -

#72.2020抖音火爆句子,抖音上很火的毕业句子2022(71句)

会对曾经讨厌的人道歉么?会对喜欢的人说我宣你么?会在走出校门的那一刻 ... 包括那些做作的微笑和夸张的V形手势? 2、成长也是这样,我们也是需要涅 ... 於 www.jscpu.com -

#73.個性超耿直!這些星座最討厭做作的拐彎抹角,喜歡直接了當!

這些星座最討厭做作的拐彎抹角,喜歡直接了當! 在這個社會中,有些人講話很婉轉,希望可以圓融說話,才不會不小心傷害到別人,有些 ... 於 horofriend88.com -

#74.[問題] 會討厭做作的女生嗎- 看板WomenTalk - 批踢踢實業坊

感覺女孩聚在一起常常會排擠做作的女生或在私底下討論誰很做作女孩會這樣嗎----- 於 www.ptt.cc -

#75.讨厌做作姐的微博

讨厌做作 姐。讨厌做作姐的微博主页、个人资料、相册。新浪微博,随时随地分享身边的新鲜事儿。 於 weibo.com -

#76.【免費小說】《潮沙(1v1)》2023最新連載、線上看

非常討厭口是心非的角色劇情,要強逼的就麻煩強逼到底。一直說不要卻要得 ... 無法理解-女主,夢幻般的公主人設,含金湯匙出生,傲嬌又做作,卻全世界 ... 於 czbooks.net -

#77.你認識的真是臉書貴婦、IG帥哥?認清網路上的誇大、自戀與做作

因為,被他人無視,是做作型者們最討厭也是最難以忍受的一件事。 一般而言,他們為了不讓自己被無視,或許會更誇張地誇大自我,或是佯裝自己非常可憐,或 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#78.不喜歡那些虛偽做作的人,最喜歡實話實說的星座

不管對方接受與否,射手座就是這樣的真誠 ,敢說敢做,從來都討厭虛假,不喜歡做作的行為方式,更不喜歡說一些假話去討好對方,寧願說實話去得罪別人,也不違背自己的本心 ... 於 xingzuo.life -

#79.小婦人(復刻版): 【收錄1896年經典名家插畫120幅】(150週年紀念·無刪節全譯本)

... 討厭粗魯又不淑女的女孩子!」「我討厭做作又裝腔作勢的小女生, !「我才不是淑女如果把頭髮挽起來就是淑女的話挽起來就是淑女的話,那我就要綁辦子直到我|十歲為止。」喬 ... 於 books.google.com.tw -

#80.[討論] 男生都說不喜歡做作的女生but ...

如題男生都說不喜歡做作的女生但是總覺得男生好像分不太清楚什麼叫作做XD 以前大學的時候有男性友人常常聲稱很討厭做作的女生但後來交了一個姐妹們都認為很做作的同班 ... 於 www.ucptt.com -

#81.做作的女生好不好

这四种“矫情做作”的女人,其实男人十分讨厌,只是表面不说! 女人其实有些小缺点,但他们根本没意识到,而且女人或许会误认为是好的一方面,殊不知 ... 於 www.toutiao.com -

#82.愛用疊字撒嬌、娃娃音裝無辜…盤點10個女生最討厭的假掰 ...

... 網路溫度計整理了10大女生覺得超做作,男生卻無比心動的行為。(圖/取自pakutaso). 「綠茶婊」是種奇妙的生物,女生很討厭,男生卻往往看不太 ... 於 www.storm.mg -

#83.真的很討厭做作同性戀- Zuvio 校園話題

真的很討厭做作同性戀. 先說!,我本人其實很支持同性戀者,但因為我認識太多表裡不一、做作的人都是同性戀,而且都是男的!!!!!,讓我真的非常想 ... 於 irs.zuvio.com.tw -

#84.射手座日期

詳解射手座與12 星座的相處之道. 射手座與牡羊座合嗎? 牡羊與射手的性格非常像,雙方都討厭做作彆扭喜歡有話就說 ... 於 facts6ni.sab.info.bd -

#85.每個班上都會有一個心機王!最討厭做作女做的10件事看了 ...

我們不會像男生一樣,看到嬌滴滴的女孩就覺得想要保護她,甚至真心相信他們就是這樣的「可愛」(請原諒表姊現在的白眼),因為當這些做作的女生做出下面這幾 ... 於 www.kagit.kr -

#86.讨厌做作的人

讨厌做作 的人. 12 个月前. 讨厌假人. 关注. 发布于2022-09-30 20:23. 你见过哪些父母惊艳到你的教育方式? 福楼拜拜. 大二时,我和辅导员杠上了 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#87.【戀愛熱話】 這樣做連男生都覺得做作別向心儀對象做這五件事

... 討厭的類型就是裝模作樣「做作女」!不想被心儀的男生討厭,就一定要避免這五大地雷,女孩們不要再自以為可愛了,這些行為看在男生眼裡可是超級做作的啊! 於 gogoadvise.com.hk -

#88.By CaVa - 女生最討厭的做作行為每種都讓人想握緊拳頭

女生最 討厭 的 做作 行為每種都讓人想握緊拳頭. 貼心提醒:為避免不適,必要時請關靜音 … المزيد · #好厝編 · #噪咖娛樂 · #冬粉冬魚 影片授權:TEEPR 亮新聞 · ٥٫٨ ألف. ·٢٫ ... 於 www.facebook.com -

#89.成神之路:从火影开始

我讨厌蚊子是一名出色的小说作者,他的作品包括:《成神之路:从火影开始》 ... 订婚宴上,那个虚伪做作的前任脸色铁青,不得不低了头!大家都说,沈今安 ... 於 m.lwxs.com -

#90.孩子哭起来哄不好的时候,怎么才能哄得好?

这规律就来了,情绪这种事呢,就是越堵着,越是会汹涌澎湃,你越是表现出讨厌 ... 注意装哭的时候不要太做作哈,真实一点,表现出真的也想和孩子一起哭一哭 ... 於 posts.careerengine.us -

#91.王菲称最讨厌做作!李亚鹏主持人面前秀恩爱,王菲翻白眼说

5412894120王菲称最 讨厌做作 !李亚鹏主持人面前秀恩爱,王菲翻白眼说:打住, 视频播放量24.9万播放、弹幕量151、点赞数2436、投硬币枚数24、收藏 ... 於 www.bilibili.com -

#92.謝娜有多招人討厭?撕扯何穗頭發,怒掐黃磊女兒脖子 - YouTube

推薦影片: 鞠婧祎上綜藝「太 做作 」!隨後賈玲的一句話,讓楊迪起身拍手叫好! https://youtu.be/TuhKfkdKC74 被央視點名批評卻死不悔改! 於 www.youtube.com -

#93.高階綠茶婊再裝啊!十大女生覺得做作、男生卻心動融化的魔 ...

讓其他女生大翻白眼!「綠茶婊」是種奇妙的生物,女生很討厭,男生卻往往看不太出來,甚至會因為她們的特色喜歡得不得了~綠茶們最讓人津津樂道的, ... 於 www.chinatimes.com -

#94.小時候是2000 後|我從來就不喜歡楊丞琳ft. 宋文郁

她很做作,唱歌也好、演戲也好,還有說話的聲音,都非常做作,我討厭她,而且不只我討厭她。堂姊完全看走眼了。 黑色才不酷,鉚釘涼鞋不酷,跨坐在 ... 於 www.biosmonthly.com -

#95.[新聞] 女生最討厭的做作女這10種都讓人想拳頭

最近日本網站R25邀請20至39歲女性票選「覺得最討厭的做作女行為」。 TOP10、看到小孩或動物就「卡哇伊~」的不停叫. TOP9、刻意觸摸男生或過度的 ... 於 disp.cc -

#96.很討厭虛偽做作的4個星座,直來直去,坦誠相待 - 今天頭條

金牛座是一個無法在別人面前裝腔作勢的星座。他在別人面前都是表現出最真實的模樣,從來不會裝瘋賣傻,所以他很討厭別人在他面前虛偽做作。他 ... 於 twgreatdaily.com -

#97.裝清純、用疊字盤點做作女12大特質網怒:拳頭硬了 - ET Fashion

有些女生一遇到心儀的男生,馬上就會變個樣,超假的模樣讓旁人很討厭!擁有百萬人氣的臉書粉絲團《在不瘋狂就等死》就整理出「做作女」的12種特質, ... 於 fashion.ettoday.net -

#98.鄭振鐸散文選集:長安春色與秋夜懷思 - Google 圖書結果

... 討厭權威,討厭做作、虛偽的人。他沒有機心;表裡如一。他藏不住話,有什麼便說什麼。所以大家都稱他「老孩子」。他的天真無邪之處,的確夠得上稱為一個「孩子」的。他從來 ... 於 books.google.com.tw -

#99.忘忧》诡霜^第37章^ 最新更新

... 讨厌,乐天率性但不流于做作小白,掌握得很好!还有很喜欢这文呢!由衷的说要比很多V文写得好得多,希望能有更多人来看!加油啊~~~ (87字) · 更多加精评论 ... 於 www.jjwxc.net