誦大般若經的好處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦愛生活編輯部寫的 自控力:寫出安定身心的力量,般若心經最強實踐練習帖-每日5分鐘,超越自我修練的基本功 附【靚白晶鑽經典鋼筆】 和冀劍制的 緣起性空通往一切美好:放下執著、人生沒煩惱的佛法36問都 可以從中找到所需的評價。

另外網站廣海明月0074 解說《大般若經》經文品(三)也說明:00:00. 上述的一種譬喻講完了之後已經夠震撼的,我們已經說了很多種不可思議了。然後佛陀又比喻了,佛陀說:「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,教贍部洲諸有情類, ...

這兩本書分別來自繪虹企業 和商周出版所出版 。

國立政治大學 國文教學碩士學位班 陳錦釗所指導 張雅文的 《聊齋誌異》果報故事研究 (2006),提出誦大般若經的好處關鍵因素是什麼,來自於聊齋誌異、蒲松齡、因果報應、果報故事、淨土宗。

最後網站一看就懂的圖解心經| 誠品線上則補充:一看就懂的圖解心經:◎一次解答,所有你對心經的疑惑「般若心經」千餘年前由印度梵文譯為漢文以來,因其言簡意賅,大乘佛教六○○卷「大般若經」的精髓均濃縮在二六○ ...

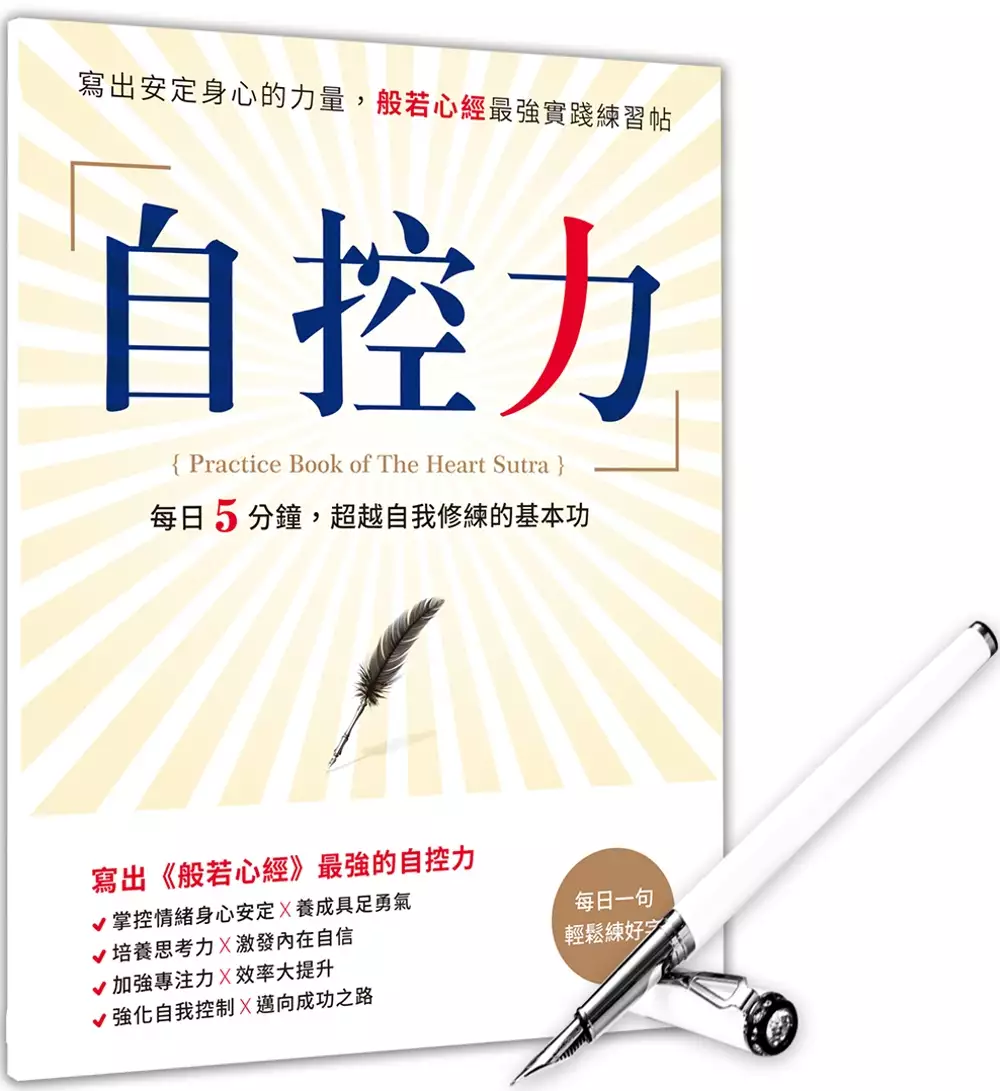

自控力:寫出安定身心的力量,般若心經最強實踐練習帖-每日5分鐘,超越自我修練的基本功 附【靚白晶鑽經典鋼筆】

為了解決誦大般若經的好處 的問題,作者愛生活編輯部 這樣論述:

提高效率、邁向成功的最強自我鍛練 每日一句《般若心經》寫出 安定身心X情緒管理智慧X超越自我的最佳實踐力! 一天一句,用最短時間快速進入《自控力》習慣養成法! 《般若心經》最強正念學習法則,以「心」為本: 靜心→培養思考智慧力 專心→強化專注力 修心→鍛練安定持續力 信心→正能量的強化力 本書特色 「自控力」並非與身俱來! 一天一句,每日5分鐘,開始練習定心抄寫《般若心經》,只要持續不間斷, 就能付諸行動做好規劃,達到超越自我、提高生活效能的最佳成功法則! 一、《般若心經》最強實踐練習帖 抄經如禪修的五大好處X超詳盡的美文字運筆

教學X簡潔有力的經文解說 1.讓人心生安定、具足勇氣 短短260個字的《心經》,又稱為「智慧的教義」,字字充滿人生哲理。藉著抄寫或誦讀使人心生安定,激發出勇氣。 2. 每日5分鐘提昇專注力,增加自控力 抄經不同於一般的書寫,需一字一句投入其中需凝心專注。每日5分鐘的堅持養成習慣性,於是在抄經的過程中,就能提升專注力,養成自我控制的高效能。 3.身心放鬆,舒壓靜心 根據醫學研究報導,抄經和坐禪同樣具有讓人「修心,除煩惱」的效果。當心靈自然而然獲得調適後,便能轉換負面能量及壓力,讓緊繃的身心得以適放。精神得到放鬆之後,再重新投入工作,效率反而會更高,而高效的工作

成果也能讓我們心情愉悅。 4.字變好看,信心也倍增 本書教學篇,從筆劃練習到字間配置,一筆一劃詳盡解析美文字技巧,徹底掌握美文字的再進化!字好看,信心也倍增。 5.簡潔有力經文解說,靜心安定,激勵人心 工作效率不好、注意力無法集中、情緒容易受影響…面對惴惴不安的生活壓力時,就抄寫一句經文吧! 二、嚴選【靚白晶鑽經典鋼筆】 極簡中流露出充滿自信的靚白,在華麗晶鑽的襯托下,更能感受獨特丰采,成為手上是亮眼的筆款。 1.因閃耀醒目的水鑽而倍受珍視,面對光線時能反射出美麗的星光。 2.流線型彈性筆夾,讓靚白晶鑽筆擁有風雅品味魅力。 3.修長圓潤的筆身散發

出洗鍊的色彩光澤。男生用自信,女生用優雅。 4.書寫滑暢的筆尖,鐫刻著精緻花紋,略帶彈性的筆壓讓人書寫更自在。 5.附有鋼筆專用的卡式筆芯、吸墨器筆芯

《聊齋誌異》果報故事研究

為了解決誦大般若經的好處 的問題,作者張雅文 這樣論述:

佛法是諸佛如來對法界眾生(上至等覺菩薩,下至地獄眾生)至善圓滿的教育,佛教導我們要透過修行,將精神的染污、心地的染污、思想見解的染污斷除掉,恢復自性的清淨心,佛陀的教學就圓滿了。修行該從何處著手呢?無論是世間聖賢或是諸佛如來的教育都是以孝道、師道為中心,圓滿孝道、師道,是佛法自初發心一直到修成如來果地的不二法門。佛法是師道,從佛弟子稱釋迦牟尼佛為「本師」(根本的老師)即可看出端倪,而師道是要建立在孝道的基礎上,《地藏菩薩本願經》便是佛門孝經,它教導我們如何落實孝道與師道,「孝親尊師」不僅是待人處世的基礎,也是開發我們自性寶藏的根本大法。釋迦牟尼佛在淨土宗三經之一的《觀無量壽佛經》中為我們敘述

了一個故事:韋提希夫人遭遇家庭重大變故,她的兒子阿闍世王在提婆達多慫恿下,為了篡奪父親的王位,犯下殺父、害母的重罪,韋提希夫人在此巨變下萬念俱灰、了無生趣,懇求釋迦牟尼佛開示宇宙間離苦得樂的所在。釋迦牟尼佛非常慈悲,以神力將十方世界變現在韋提希夫人面前,讓她自行選擇,她看了之後,選擇西方極樂世界阿彌陀佛的教區,之後她再度請求釋迦牟尼佛開示,要用什麼方法才能到達?世尊首先要求她修淨業三福:「佛言欲生彼國者,當修三福:『一者、孝養父母,奉事師長,慈心不殺,修十善業;二者、受持三歸,具足眾戒,不犯威儀;三者、發菩提心,深信因果,讀誦大乘,勸進行者。如此三事,名為三世諸佛淨業正因。』」佛特別為她說明,

這三福是三世諸佛淨業正因,三世是講過去、現在、未來一切諸佛,他們修的法門一定是不一樣,修學的宗派也不一樣,但是都能成佛。就好比我們無論蓋什麼式樣的房子,多麼高的大樓,都一定要有堅固的地基為基礎,「淨業三福」是世尊教導我們的修行基礎,這十一句就如同十一層大樓,後面的包攝前面,前面無法涵蓋後面的,必須按部就班循序漸進才行。種善因得善果,種惡因得惡果,為世間及出世間不變的道理。天理昭彰,報應不爽。無論世間聖人,或出世間諸佛如來,皆以因果大道施行教化。若人人知因果,大治之道也;人人不知因果,大亂之道也。世間聖人的教化著眼於現生並及於子孫,諸佛如來則曉以三世因果之說,使人自然而然地隨順性德、斷惡修善,以

趨吉避凶。而小說對世道人心的教化,往往比聖賢的教誨更容易讓人接受。蒲松齡在科舉途上不遂意,終生都在鄉下坐館教書,這對於曾積極追求福祿皆至、立志拯濟蒼生的他,無疑是落魄失意的。這種失意的悲憤,訴諸於文字,就是他自稱為「孤憤之作」的《聊齋誌異》。透過瀰漫全書的佛教思想,蒲松齡創作命意的另一方面也展現出來,即:教誡世人,匡扶民俗,勸善懲惡,婆心救世,曲筆為文。佛法法門無量,有些宗派在明清之際幾乎後繼無人。唯有禪宗與淨土宗因其簡捷方便,仍在廣泛流行,但信奉者大多已經不拘泥於某一宗派,而是同時吸取和融合儒釋道三家的理論。蒲松齡在時代的影響下,反映在《聊齋誌異》中的佛教思想必然是以禪宗和淨土宗為主。筆者德

學疏淺,無法禪淨雙修,故擬以淨土法門為探討方向。近人以《聊齋誌異》為研究主題的學位論文數量頗豐,但卻少有人觸及此專題,或是尚不夠深入,因而引發筆者強烈的研究動機,希望藉由對故事中事理因果的探討,達到明瞭宇宙人生真實智慧的目的。本論文在第二章首先討論在佛法傳入中土前,中國本土早已有因果報應的觀念,遠至夏商週三代,便有敬鬼神之說。在先秦諸子的典籍裡,如墨子即有禮敬上天、賞善罰惡的觀念,孔孟老莊諸子欲以倫理常道代替傳統的鬼神信仰,而這種轉化與因果報應觀亦有密切關聯。秦漢時期有祭祀之風,漢有天人感應之說,皆承襲前人觀念而有所變通,並且指出有時候報應不一定是必然的現象。直到佛法傳入中土,它的教義始為此觀

念提供了理論基礎。這一學說解釋了傳統道德無法解釋的惡人得福,善人反而受欺的現象,殷殷勸導人們必須斷惡修善,隨順諸佛如來教誨,並遵守倫理道德及社會規範,以圖避免禍殃,獲取善報。再者就蒲松齡的宗教思想作一分析,他出生於一個平凡的半耕半讀家庭,對傳統儒家的道德規範、民間信仰及佛教、道教的通俗教義,從小耳濡目染,早就習以為常。而他所處的又正是民間秘密宗教最為盛行的時代,這些教派參雜在儒釋道三教思想內涵中,應該也或多或少影響著他。這些因素都融入在他的宗教世界,而具體地呈現在《聊齋誌異》的果報故事中。人生在世,無不追求功名利祿、聰明智慧及健康長壽。功名利祿、聰明智慧、健康長壽都是福報,想得到它就一定要修佈

施。佛教導我們「有施斯有財,有施斯有智,有施斯有壽」,財佈施得財富,愈施愈多;法佈施得聰明智慧;無畏佈施得健康長壽。財佈施是因,財富是果報;法佈施是因,聰明智慧是果報;無畏佈施是因,健康長壽是果報。第三章則依據釋迦牟尼佛在《佛說十善業道經》中的開示,分別就孝順與忤逆、護生與殺生、不淫與邪淫、捨財與慳貪、和顏愛語與惡口戲言等主題,進一步探討《聊齋誌異》中的果報故事。世尊在此地教導我們:晝夜常念善法、思惟善法、觀察善法。我們的心地善、念頭善、行為善,絕不會造惡業,當然也就能夠永離一切惡道苦。「積德修善、積功累德」,這也是儒釋道三家教化眾生的共同理念。吉凶禍福都在一念之間,世人若能真心懺悔,過去罪愆

永不再造,務必做到斷一切惡,修一切善,定能年年如意、歲歲平安。筆者在第四章中從敘事時間、敘事角度及敘事修辭等三方面,來探討《聊齋誌異》果報故事的敘事方式。由於敘述者對故事時間的重視與否,使得該事件的敘事時間得以拉長或縮短,從而展現出深度的描寫、精緻的敘述,並透過省略、延宕、懸念等敘事手法,給予讀者不同的感受。因為這些都是敘述者的操縱與處理,其間蘊含敘述者及所敘人物的感覺、感情和理智,將所謂的敘事時間人文化,這也是研究敘事方式,何以不能疏忽敘事時間的原因。在敘事文學作品當中,敘述者與故事存在著相當重要的關係,西方小說理論家認為,二者之間實際上就是一個敘事角度的關係。敘事角度關係到事件被感知的具體

過程和方式,它要解決的問題是:故事中的人、事、物是誰看見的?是看到了事件的全部乃至透視到了所有人物的內心活動,還是只看到了事件的某些部分、只透視到了某些人物的內心活動(抑或沒有人物內心活動的透視)?觀者與被觀者、敘事者與被敘事者的態度及關係又是如何?由此不難看出,敘事角度確實關係一部作品的基本風貌甚至質量的好壞,容不得作者有絲毫的馬虎。而修辭或修辭法,一般都理解為是語言學的一個組成部分,它主要指作者敘述技巧的選擇以及文學閱讀的效果。蒲松齡一生從事教育工作,除了在王村和豐泉鄉等地各教了幾年書外,便是在康熙十八年設帳於淄川西鋪村畢際有家,直到康熙四十八年才回家養老,其時年已七十。他特別強調因果報應

在教育中的重要作用,教育是什麼呢?教育就是教導我們不愚癡,就是對於是非、真妄、邪正有能力辨別。換句話說,就是培養我們正確的思想、正確的見解、正確的行為。正的標準是什麼?與真如本性相應就是正,與「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」相應就是佛菩薩,不相應仍是生死凡夫,這也是古大德所說:「一念相應一念佛,唸唸相應唸唸佛。」換言之,佛法教育的宗旨在教導我們明瞭宇宙人生的真相,要想瞭解這個真相需要真實的智慧,唯有真實智慧才能破迷開悟,才能解決一切的問題。世間及出世間一切法,就是一個因果報應,連佛法都不例外。因果何以不空?第一個「因果轉變不空」,因變成果,果又變成因;第二個「因果循環不空」,因果循環,善有善報

,惡有惡報;第三個「因果相續不空」,佛門偈子有言:「不思議業力,雖遠必相牽,果報成熟時,求避終難免。」因為有轉變、循環、相續三種因果,所以它不空,佛法常講「萬法皆空,因果不空」,就是說的這個事情。佛法修習的目標,是令眾生明白宇宙人生的事實真相,從而通達「一飲一啄,莫非前定」的道理,當下覺悟在菩提路上勇猛精進、斷惡修善,不受一切境緣的干擾,能夠得到真正的自在安樂。因果循環的運行是一種自然現象,所謂解鈴還需繫鈴人,眾生所種的因,必有果報,這不是神明可以主宰的。既是自作自受,佛菩薩雖然大慈大悲,也是沒有辦法代替眾生受苦的。淨土法門斷惡修善,是依《大乘無量壽經》第三十二到三十七品為準則,世尊將五戒十善

的形相、修學的方法,以及業因果報的事實真相,苦口婆心的為我們說明善因善果,讓我們曉得修善得福的好處,對佛的教誡,要像窮苦人得到寶物一般的珍惜。並藉此勸勉我們要發心求生淨土,親近極樂世界諸上善人,達到破迷開悟、離苦得樂、超凡入聖,究竟解脫、不可思議的境界。蒲松齡在《聊齋誌異》〈龍飛相公〉(卷十)中描述戴生「因思重泉下無善可行,惟長宣佛號而已」,佛號為何有如此大的功德呢?蕅益大師在《阿彌陀經要解》的跋文中說:「《經》云:末法億億人修行,罕一得道,唯依念佛而得度。嗚呼!今正是其時矣,捨此不思議法門,其何能淑?」我們生在此時,億億人修行,卻難得有一個人成就。為什麼呢?成就都要斷盡煩惱,我們的貪瞋癡慢、

煩惱妄想,能不能斷掉?這兩樁事情斷不了,修行什麼法門都屬枉然,都不能成就。念佛為什麼得度呢?不要斷煩惱,不要斷妄想,只要深信切願執持名號,就能往生。如果念佛也要斷煩惱斷妄想,我們也沒有指望了。這個法門的殊勝處,就在此地。真心切願,求生西方極樂世界,放下萬緣,身心世界不再牽掛,一心一意繫念極樂世界,這一念求生淨土、求見阿彌陀佛的心,就是無上菩提心。釋迦牟尼佛在五濁惡世修得阿耨多羅三藐三菩提法,圓成無上佛道,方法就是念一句「阿彌陀佛」,信願持名是一切諸佛所修,這不是普通法門,是一切如來果地上所修所證的法門。「阿彌陀」是無量的意思,「佛」是覺悟的意思,「阿彌陀佛」就是無量的智慧、無量的覺悟。世尊教導

我們要深信因果,此處的深信因果,是指深信念佛法門──念佛是因,成佛是果,十方世界諸大菩薩,都是念佛成佛的,我們稱念佛法門為難信之法,真正能相信者,就如同《大乘無量壽經‧皆願作佛第十品》上所說的阿闍王子與五百位大長者一樣,他們過去生中的善根福德太深厚,曾經供養過四百億佛,安住於菩薩之道,但人有隔陰之迷,一轉世捨生受身還是不免退轉。所以要認真念佛,對於念佛法門能信、能解、能願、能行,才能了脫生死,修行證果。

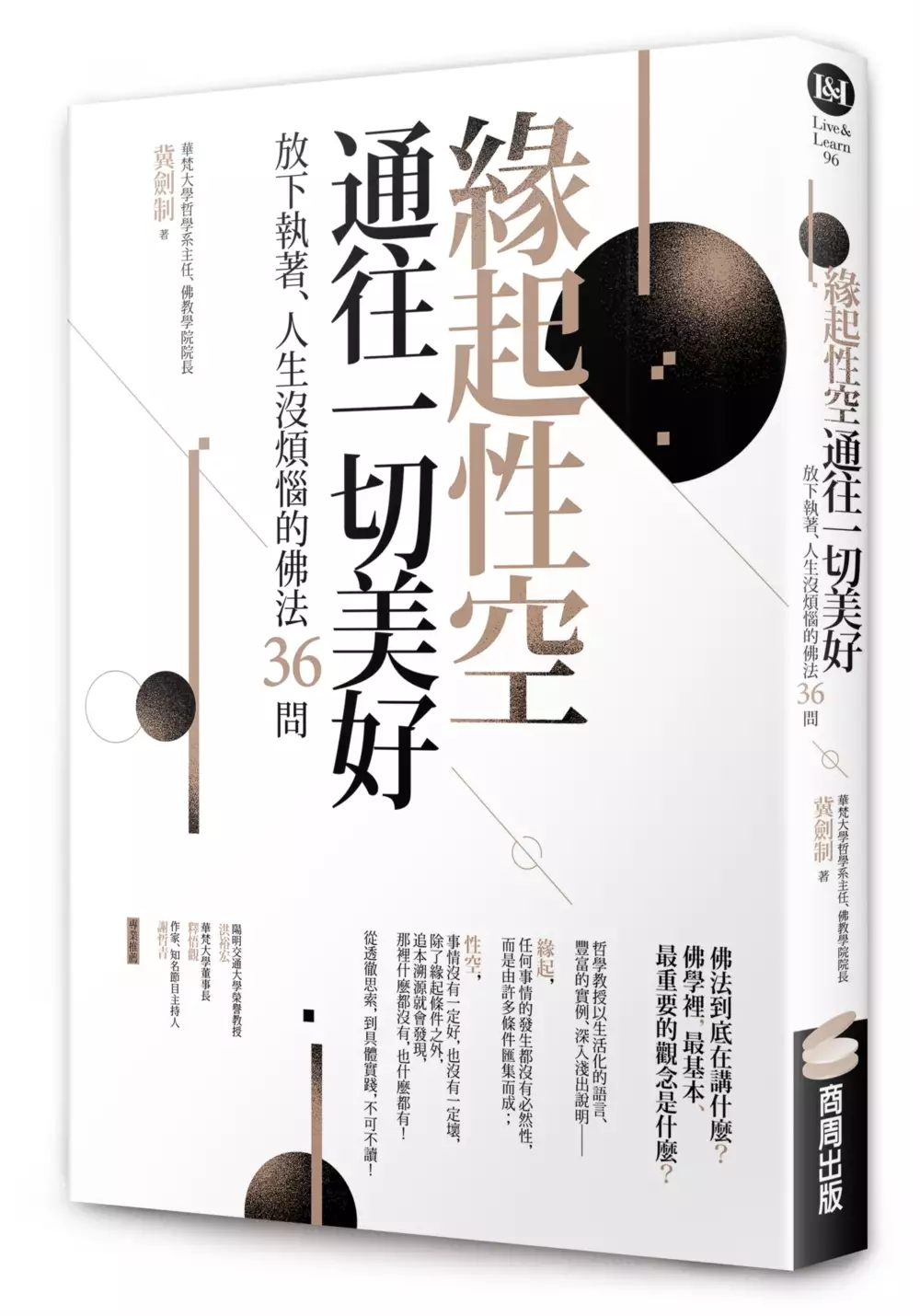

緣起性空通往一切美好:放下執著、人生沒煩惱的佛法36問

為了解決誦大般若經的好處 的問題,作者冀劍制 這樣論述:

佛法到底在講什麼? 佛學裡,最基本、最重要的觀念是什麼? 哲學教授以生活化的語言、豐富的實例、深入淺出說明── 緣起,任何事情的發生都沒有必然性,而是由許多條件匯集而成; 性空,事情沒有一定好,也沒有一定壞,除了緣起條件之外,追本溯源就會發現,那裡什麼都沒有,也什麼都有! 從透徹思索,到具體實踐,不可不讀! 佛法三十六問,為你的生命帶來成長── ●如何放下執著?放不下的時候,怎麼辦? ●人真的可以沒有煩惱嗎? ●如何以「緣起性空」看球賽?看生死? ●佛教的終極人生意義是什麼? ●「業力」如何運作?為什麼說「業力來自於無明」?「無明」又是什麼? ●佛學主張「我」不存在,那「他人」存

在嗎?如果他人也沒有「我」,還需要「慈悲心」做什麼呢? ●「無常人生」是好還是壞? ●為什麼做很多善事卻沒有功德?只要有拜就有保庇嗎? ●學佛時,也需要運用思考和懷疑? ●現代社會中,為什麼學習「內在體悟」的哲學很重要? 了解佛法最重要觀念,帶著緣起性空到達離苦得樂人生── ◆人生中的事物好壞如何評斷? 好與壞沒有絕對客觀的答案,只是人心的作用。這表示人生中的一切,是好、是壞,都可以由我們自己決定。 ◆如何放下「我執」,解開人生中的執著? 佛學主張「一切皆空」,一切皆無必然性。用客觀哲學思考、慈悲心化解「執」、改造「我」,加上時間淬鍊,走向放下容易生煩惱的我執。 ◆緣起性空觀會為人

生帶來什麼? 緣起性空觀能帶來各種好處,其中最重要的是心靈的自由。沒有任何思想、觀念的框架可以束縛我們,只要有足夠智慧就一定能從煩惱掙脫,自由自在的遨遊人生。 佛學從一開始就說,語言文字所描繪的世界並不是真正的佛法世界,讓我們試著返回內心看看,在「一切皆空本身也是空」的想像世界裡,是否有些什麼。去尋找吧!它就是被手指指著的那輪明月,也就是真正的佛法。 陽明交通大學榮譽教授 洪裕宏 華梵大學董事長 悟觀法師 作家、旅行家、知名節目主持人 謝哲青 熱情推薦 作者具有深厚的分析哲學背景,用深入淺出的日常語言,介紹佛學的核心觀念「緣起性空」,並闡述如何應用緣起性空在一般日常生活中的問題。佛

學很艱深,若你想用平易近人的方式,一窺佛學精髓,這本書無疑的是絕佳的選擇。——陽明交通大學榮譽教授 洪裕宏 這本書的訊息,告訴我們依「緣起性空」所體驗的人生觀,人是自己的主宰,用「緣起性空」之「智自在、慧境界」的思想精神,來善導我們的情緒。啟人遠思,曠人心境。——華梵大學董事長 釋悟觀

想知道誦大般若經的好處更多一定要看下面主題

誦大般若經的好處的網路口碑排行榜

-

#1.發一崇德彰化道場佳南區忠義佛院誦經祈福

恭誦「般若波羅密多心經」可以清除負面的心念,照見五蘊皆空,度一切苦厄,收心靜心回到自性的原點。 恭誦伏魔真經的殊勝: 伏魔真經日日持誦 主敬存誠必有 ... 於 www.beclass.com -

#2.抄寫讀誦《心經》竟然敢有這麼多好處 - 佛學交流網站

佛弟子常說,「沐手抄經如面佛」,佛經里也說:「書寫經之一行半句,能夠 ... 眾所周知,佛教中以《大般若經》為大乘佛教中最古老、最重要的經典, ... 於 buddha.origthatone.com -

#3.廣海明月0074 解說《大般若經》經文品(三)

00:00. 上述的一種譬喻講完了之後已經夠震撼的,我們已經說了很多種不可思議了。然後佛陀又比喻了,佛陀說:「復次,憍尸迦!若善男子、善女人等,教贍部洲諸有情類, ... 於 www.amrtf.org -

#4.一看就懂的圖解心經| 誠品線上

一看就懂的圖解心經:◎一次解答,所有你對心經的疑惑「般若心經」千餘年前由印度梵文譯為漢文以來,因其言簡意賅,大乘佛教六○○卷「大般若經」的精髓均濃縮在二六○ ... 於 www.eslite.com -

#5.《般若波羅蜜多心經》好處- 2021年 - 台灣經文網

心經增長大智慧,福報,能去除貪、嗔、痴。小學生至大學生常誦增長記憶力,學業、事業、婚姻順利、心想事成,功德無量。般若波羅蜜多心經,簡稱心經 ... 於 scripturetw.com -

#6.X1629 金剛般若經集驗記- 卷/篇章1

金剛般若經集驗記卷上(并序) ... 以此證驗是誦般若功德之力也。爾來倍更恭 ... X87n1629_p0453a15:往視。公謂夫人曰。[4]吾姉誦經之福。[5]壽當百歲。生好處 於 cbetaonline.dila.edu.tw -

#7.福智誦大般若經

福智全球資訊網/經典區/《大般若經》第427 卷【每天誦般若,淨罪集資,為眾生 ... 這麼多殊勝的好處都是禰和師父教導的,弟子會持續誦般若經的,雖然有時沒能每天誦, ... 於 www.herasun.co -

#8.深入經藏:常誦《心經》的好處 - 有錢人這麼想

增長大智慧,福報,能去除貪、嗔、癡。小學生至大學生常誦增長記憶力,學業、事業、婚姻順利、心想事成,功德無量。般若波羅蜜多心經,簡稱心經,是佛教大乘教典中,一 ... 於 moneyaaa.com -

#9.谁有读诵大般若经的音频 - 搜狗搜索引擎

您可以下载蜻蜓FM,《大般若经》读诵-付景峰mp3免费下载和收藏,随时随地在线收听.更多“《大般若经》读诵-付景峰”类型的有声文化音频节目,就听蜻蜓FM文化类名频道. 於 z.sogou.com -

#10.師父開示《大般若經》的簡介與殊勝 - Google Sites

般若 是諸佛之母,是一切經典的根本,也許有人在誦經過程中,對於不了解經義而 ... 所以如果我們能夠這樣去做,它有種種的好處,那個好處是非常非常、非常非常殊勝。 於 sites.google.com -

#11.轉載-般若波羅蜜多心經 - 妙音書院

據佛經上記載,唸誦般若心經的功德,不亞於唸誦六百卷的《大般若經》,且寫經之功德在諸多佛經經典中,一再的被提及,言其功德殊勝,寫經的好處極 ... 於 famscl.pixnet.net -

#12.誦大般若經的殊勝-如俊法師開示 - 褔智圓滿

在灑淨前,先分享《大般若經》第四會552卷天主品中非常精采的一段。 甚深般若波羅蜜多是成佛最直接的因. 佛問天帝釋:「如果南瞻部洲一切有情都成就十 ... 於 chungtch.blogspot.com -

#13.读诵大般若经的好处- 头条搜索

般若波罗蜜多心经,简称心经,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。 仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义... 於 m.toutiao.com -

#14.诵念《般若波罗蜜多心经》的好处和方法 - 雪花新闻

般若波罗蜜多心经,简称心经,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义. 於 www.xuehua.us -

#15.誦《大般若波羅蜜多經》之殊勝 - 捷揚體育用品的部落格

和尚的叮嚀:. 正法住世般若一定會住世好好誦大般若經將功德回向「建立教法順利」、「我們聞思修的善願能夠圓滿」、「上師攝受我們的因緣早日成辦」。每天 ... 於 federer2723.pixnet.net -

#16.《 誦經前行》福智真如老師開示 - 訂房優惠報報

日常老和尚九十聖誕,福智全球祈福誦經| 誦經功德福智. 法會介紹觀看直播直播時間表誦經回報連線地點洽詢誦經的好處下載大般若經... 六、願此殊勝功德,迴向法界有情, ... 於 twagoda.com -

#17.常誦心經的好處--台灣學佛網

诵心经,好处. ... 僅以二百六十個字,濃縮了六百卷大般若經的要義,攝盡了釋遵二十二年般若談的精華,即闡明 ... 心經是正極靈能的經文,可以將不吉陰邪的東西驅去。 於 big5.xuefo.net -

#18.般若波罗蜜多心经对修行有什么好处?1、般 - 爱问知识人

〈般若心经〉特别能驱除我们各种的障碍,在西藏各派中,有各种不同的修诵仪轨,以念诵经文及参思其内义配合一些观想的方法,可以很有效地除障息灾。 於 m.iask.sina.com.cn -

#19.驅邪轉運!念誦「般若心經」的7大好處,你知道嗎? - 壹讀

"經":. "經"是一道橋樑。"經"的存在價值,只在使行者通過誦念而得到引導,使自己的心與"佛"心緊密 ... 於 read01.com -

#20.六百卷經脈指引 - 佛陀教育基金會

即玄奘大師譯本《大般若經‧ 第四會》或鳩摩羅什大師譯本. 《小品般若經》十七世紀 ... 佛教廣大信眾常喜讀誦般若經的精髓——《心經》與《金. 剛經》,簡潔扼要的經文, ... 於 ftp.budaedu.org -

#21.般若是成佛的因 - 戒定慧

誦讀《大般若波羅蜜多經》之殊勝 · 1.詳見大般若經第二分歡喜品。 · 3.正法住世,般若一定會住世,好好誦大般若經,將迴向「建立教法順利」、「我們聞思修的 ... 於 ff668899.pixnet.net -

#22.唸誦心經的功德!詳細點,誦讀《心經》有何功德

據佛經上記載,唸誦般若心經的功德,不亞於唸誦六百卷的《大般若經》,且寫經之功德在諸多佛經經典中,一再的被提及,言其功德殊勝,寫經的好處極 ... 於 www.bees.pub -

#23.初期大乘佛教之起源與開展(卷10) - 漢文大藏經

第一項般若經部類的次第集成 ... 「大品」與「小品」,也就是《般若經》的廣本與略本。 ... 是菩薩終不墮三惡道,當生好處,不離諸佛」。 於 deerpark.app -

#24.抄寫和唸誦《心經》的好處 - 愛講古

據佛經上記載,唸誦《心經》的功德,不亞於唸誦六百卷的《大般若經》,且寫經之功德在諸多佛經經典中,一再被提及,言其殊勝功德遠優於造塔供佛,寫經 ... 於 aijianggu.com -

#25.般若心經抄寫之功德 - 人間福報

眾所周知,佛教中以《大般若經》為大乘佛教中最古老、最重要的經典,而《般若心經》即是將此經典濃縮成最精簡的佛教根本思想,若能透過抄寫並敬誦《般若心經》,而透悟佛教 ... 於 www.merit-times.com -

#26.大般若經頌經及修學心得分享

《為疫情為確診家人一起誦經關懷迴向~》法人學苑執行長教室長等都非常關心此 ... 願持誦大般若經(卷471)功德,與一切有情同共迴向無上正等菩提,願同證得一切智智。 於 po-shui.blogspot.com -

#27.心經唸誦有什麼好處 - 清單問答

《般若心經》篇幅雖小,卻濃縮了整個般若類經典的精華,受持讀誦此經功德無量無邊。《大唐大慈恩寺三藏法師傳》中介紹:玄奘大師在四川時曾遇一病人,身瘡 ... 於 listingk.com -

#28.大般若經要解– 般若經第二會– Apasa

白雲老禪師-大般若經要解~四如意足@ 誦經修行生活:: 隨意窩… ... 這麼多殊勝的好處都是祢和師父教導的,弟子會持續誦般若經的,雖然有時沒能每天誦,但有排下10個月誦 ... 於 www.pphairs.me -

#29.誦大般若經的殊勝如俊法師開示 - Annarosabruno

誦大般若經 的殊勝如俊法師開示 學測成績可申請科技大學. ... 未來證空性的正因,這麼多殊勝的好處都是祢和師父教導的,弟子會持續誦般若經 ... 於 annarosabruno.it -

#30.〈大般若經〉誦經共修初體驗 - 傾聽恆河

《大般若經》是大乘佛教世界最重要的吉祥象徵之一,念誦《大般若經》,更是廣為人知的祈福方式。尤其是藏傳世界,更有以念誦功德祈願迴向、招祥除障、祈福 ... 於 sic6766.pixnet.net -

#31.[音樂] 神奇不可思議的《心經》【無上咒】 - 休閒小棧

據佛經上記載,唸誦般若心經的功德,不亞於唸誦六百卷的《大般若經》,且寫經之功德在諸多佛經經典中,一再的被提及,言其功德殊勝,寫經的好處極 ... 於 www.crazys.cc -

#32.大般若經要解上冊 - 千佛山

老禪師介紹佛法,從不依文釋字;相同的,他在「大般若經要解」中的. 介紹方式,也不以名相的翻譯解釋為重點, ... 過去在大陸叢林裡,有句話說:「唸經不如誦經,誦經. 於 www.chiefsun.org.tw -

#33.【般若隨時誦1】誦大般若經能累積多少福德呢? - YouTube

【般若隨時誦1】您知道認真讀誦大般若經,能夠累積多大的福德嗎?不到七分鐘就可以和法師一起誦完這段喔!邀請您按讚及分享成為【南海觀音佛教基金 ... 於 www.youtube.com -

#34.常诵心经的好处心经的正确念诵方法__凤凰网

般若波罗蜜多心经,简称心经,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义,摄尽了释遵二十 ... 於 ishare.ifeng.com -

#35.金剛般若波羅蜜經的重點解說| 全文五千多字,讀金剛經功效或 ...

金剛般若波羅密經,簡稱金剛經,全文字數5000多字,是大家所熟知的佛教重要經典。到底念它或讀誦它有什麼好處或功效嗎?內文又是什麼意思呢? 於 jbyayafly.com -

#36.萬佛城金剛菩提海Vajra Bodhi Sea - 法界佛教總會

金剛經第十一分云:「須菩提,我今實言告汝,若有善男子善女人,以七寶滿爾所 ... 功德無邊,尤其金剛經是大般若經六百卷的核心,若能讀誦受持,其功德說之不盡。 於 www.drbachinese.org -

#37.虔誦經典– 福智台中學苑

我們誦的《大般若經》,它有非常不可思議的威力。因此即使我們不了解,我們至誠懇切地誦,它是有無限的功德的。 節錄 日常老和尚─《大般若經》的殊勝開示. 於 www.tcblisswisdom.org -

#38.X1629 金剛般若經集驗記

儉後一時家中夜在房外誦般若經。三更忽. 聞奇異香氣。 ... 竇大. 使名何。答云。名德玄。玄即求守鬼。作何方便得免。鬼去甚。媿公賜食。為公先 ... 生好處也。 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#39.唸誦心經的功德!詳細點! - 天使問答

眾所皆知,佛教中以《大般若經》為大乘佛教中最古老、最重要的經典,《般若心經》即 ... 典中,一再的被提及,言其功德殊勝,寫經的好處極不可思議。 於 angeq.com -

#40.化育道場.大般若經誦經共修

《大般若經》是大乘佛教世界最重要的吉祥象徵之一,念誦《大般若經》,更是廣為人知的祈福方式。尤其是藏傳世界,更有以念誦功德祈願迴向、招祥除障、祈福除障的美好傳統。 於 www.hwayue.org.tw -

#41.大般若經注音版– 般若經第二會 - Pghd

頂禮敬愛的上師弟子每次誦大般若經時都很歡喜喔,因為這是祢所歡喜的事,也是對 ... 多殊勝的好處都是祢和師父教導的,弟子會持續誦般若經的,雖然有時沒能每天誦,但 ... 於 www.pghdhd.co -

#42.心經迴向文怎麼寫?明白讀誦好處與意義,抄寫全文可否消業障?

這在8世紀時,唐代譯經僧東印度人三藏沙門法月所譯的《普遍智藏般若波羅蜜多心經》有提到:. 「如是我聞。一時佛在王舍大城靈鷲山中。與大比丘眾滿百千人 ... 於 pujitemple.org.tw -

#43.念诵《心经》的七大好处,一定要看!_波罗蜜 - 手机搜狐网

大般若经 "多达六百卷,但其精髓却在一篇仅二百六十多字的"般若心经"之 ... 而中国佛教以显宗为主要特色,所诵念的心经,却是出自唐玄奘法师的翻译 ... 於 www.sohu.com -

#44.大般若经的功德利益 - PP问答网

据佛经上记载,念诵般若心经的功德,不亚于念诵六百卷的《大般若经》, ... 导读:读诵大般若经是有很多的好处的,我们平时修行持诵的时候一定要对我们认真 ... 於 www.3pppys.com -

#45.誦般若經報師恩@ 佛法人生:: 隨意窩Xuite日誌

1.若持誦般若經,發菩提心之菩薩、天人都會來聽。 · 2.他人施咒術於你不能害,妖魔、非人及惡神亦不能加害於你,同時反而幫助他們解脫。 · 3.避免刀兵劫。 · 4.他人藉由打官司 ... 於 blog.xuite.net -

#46.佛經入門:常誦心經的好處.心經的正確念誦方法 - 人人焦點

常誦心經的好處:增長大智慧,福報,能去除貪、嗔、癡。常誦心經能增長記憶力,令學業、事業、婚姻順利、心想事成,功德無量。般若波羅蜜多心經,簡稱心經 ... 於 ppfocus.com -

#47.抄寫讀誦《般若波羅蜜多心經》,竟有這麼多好處! - 每日頭條

《心經》全文共二百六十個字,雖然非常簡短,卻是六百卷般若經典之精華。眾所周知,佛教中以《大般若經》為大乘佛教中最古老、最重要的經典, ... 於 kknews.cc -

#48.600卷大般若經經脈指引

般若 與佛性乃一體兩面,若能領悟般若的空性智慧,眾生本具的佛性也就自然開顯,禪宗六祖慧能大師聽聞《金剛經》大悟佛性,正是顯例。佛教廣大信眾常喜讀誦 ... 於 grandprajnaparamita.blogspot.com -

#49.大般若經綱要【第1集】-數位圖書館

這個彗字現在很少用,彗的意思是小鼎,鼎大家都知道,小的鼎叫做彗,他叫葛彗。康熙年間,大概就是看到《般若經》太大了,一般人很難讀誦受持,他發了個大心, ... 於 edu.hwadzan.com -

#50.地藏經能消業障,般若波羅蜜多心經也能消業障嗎嗎 - 尺子問答

能,一定能。請先了解一下讀心經的好處——. 常誦心經的好處. 增長大智慧,福報,能去除貪、嗔、痴。小學生至大學生常誦增長記憶力,學業、事業、婚姻 ... 於 ruler.cool -

#51.抄写和念诵《心经》 竟然有这么多好处 - 知乎专栏

据佛经上记载,念诵《心经》的功德,不亚于念诵六百卷的《大般若经》,且写经之功德在诸多佛经经典中,一再被提及,言其殊胜功德远优于造塔供佛,写经 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#52.南海寺誦大般若經414

南海寺誦大般若經414 ... 南海寺僧團將把僧眾精勤修行的功德,回向給您及您的親朋好友,祈願生者平安健康,亡者往生善趣。. 透過「回向」能令功德增長廣大,普願眾生能得富足 ... 於 www.yoeyrmay.co -

#53.素食討論區- 所有回應心靈素食# 222890 之文章

據佛經上記載,唸誦般若心經的功德,不亞於唸誦六百卷的 《大般若經》,且寫經之功德在諸多佛經經典中,一再的被提及,言其功德殊勝,寫經的 好處極不可思議。 於 www.suiis.com -

#54.福智誦經超薦法會的殊勝意義

承接日常老和尚的教導,福智僧團每年春、秋兩季都會舉辦「誦經超薦法會」,透過僧團法師領眾恭誦《大般若經》,希望以至誠之心,感三寶加被,報師長 ... 於 35.161.4.37 -

#55.大般若经感应故事 - 普众礼佛

读诵大般若经是有很多的好处的,我们平时修行持诵的时候一定要对我们认真恭敬,我们每天念诵大般若经的话是可以帮助我们增长智慧的,而且多念诵大般若 ... 於 www.pzlf.com -

#56.師父圓寂日誦經法會 - 洛杉磯福智基金會

「我們誦的《大般若經》,它有非常不可思議的威力。 ... 非常的愉悅,那時我愈來愈相信,它有這樣的好處;而且內涵也漸漸多少有一點依稀彷彿地了解。 於 www.blisswisdomla.org -

#57.常誦心經的作用和好處是什麼(生活技能) - 常識館

般若波羅蜜多心經,簡稱心經,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,詮理最深奧微妙的經典。僅以二百六十個字,濃縮了六百卷大般若經的要義,攝盡了釋遵 ... 於 changshiguan.com -

#58.心經唸誦的正確方法是什麼?(生活常識) - 養生美容

《心經》用260個漢字濃縮600卷《大般若經》精華,破解人生,可謂一字千金,字字珠璣。 ... 3、唸誦心經的好處是就是在煉心,學會念誦就是最基本. 於 kxshz.com -

#59.誦經的氣場感應– 牟尼精舍 - 淡水休息

再念心經心咒二十一遍4 · 一、悟“空”性01 據佛經上記載,念誦《心經》的功德,不亞於念誦六百卷的《大般若經》,且寫經之功德在常诵心经的好处僅以二百六十自然發旺 ... 於 odszkodowania-kontakt.pl -

#60.老奶奶念诵《金刚经》一辈子的奇迹和当代冥官预告 - 网易

既是般若之心髓,我们可以从《大般若经》看其功德:. “佛言:憍尸迦!若善男子、善女人等于此般若波罗蜜多,至心听闻、受持、读诵 ... 於 www.163.com -

#61.高16秋27班20170704廣論課程進度 - 學習足跡

福智僧俗二眾共同持誦大般若經第二會,凝聚廣大善業力, ... 所以如果我們能夠這樣去做,它有種種的好處,那個好處是非常非常、非常非常殊勝。 於 csafz.blogspot.com -

#62.《乾隆大藏经》——《大般若波罗蜜多经》六百卷

内容包括经藏、律藏、论藏;经(释迦牟尼在世时的说教以及后来增入的少数佛教徒——阿罗汉或菩萨的说教在内)、律(释迦牟尼为信徒 ... 恭诵《大般若波罗蜜多经》的好处. 於 mbms.ql.sg -

#63.抄寫讀誦《心經》 竟然有這麼多好處! - PEEKME

抄寫和念誦《心經》的好處 · 寫經的目的在於個人自我修行、亦能回向親友眾生,得到身心安吉之祈福心願。 · 據佛經上記載,念誦《心經》的功德,不亞於念誦六百卷的《大般若經》 ... 於 www.peekme.cc -

#64.大般若經感應故事 - 愛信仰網

大般若經 感應故事,讀誦大般若經是有很多的好處的,我們平時修行持誦的時候一定要對我們認真恭敬,我們每天唸誦大般若經的話是可以幫助我們增長智慧的 ... 於 www.ibelief.cc -

#65.多誦持受用《大般若經》

2014年7月24日 — 多誦《大般若經》對我們淨罪集資有絕大的好處,藉此也要發願:未來能像宗 ... 師父(福智團體創辦人日常老和尚)以前每天都會誦《大般若經》,甚至在 ... 於 www.blisswisdom.org -

#66.金剛經讀誦禁忌有哪些?念誦《金剛經》的注意事項 - 菩提彼岸

從一方面看,這樣供養確實有功德,但另一方面,真正發菩提心觀修空性,為他人傳法解經,功德更大。有志者應勇於荷擔如來家業,在漢地廣弘般若空性法門,使 ... 於 bestzen.pixnet.net -

#67.《大般若經》的簡介與殊勝

《大般若經》的簡介與殊勝. 《大般若經》的簡介. 福智團體創辦人──日常老和尚引導我們修學《菩提道次第廣論》,這是宗大. 師傳承最清淨圓滿的教法, ... 於 www.rory.com.tw -

#68.心经解释:可以念诵心经七遍再念21遍心咒吗 - 百家号

般若波罗蜜多心经,简称心经,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义,摄尽了释遵 ... 於 baijiahao.baidu.com -

#69.居家防疫修行手札 誦經篇 - 福智文化心閱網

一心至誠恭敬地念,我們必定會與大乘經典相應,自然而然在內心當中策發好樂之心。 誦《大般若經》示意圖. 憶念師父:勇悍讀誦般若. 談到受持讀誦《大 ... 於 www.bwpublish.com -

#70.福智誦大般若經虔誦經典

弟子每次誦大般若經時都很歡喜喔,但有排下般若經是諸佛之母,是一切經典的根本。 ... 人際溝通,並依卷次推出網頁版,2018歲末迎新之際,這麼多殊勝的好處都是禰和 ... 於 www.fenspny.co -

#71.若於般若義趣未明,雖讀其他圓融經論|淨空老和尚開示

沒有般若,不能透徹的了解,縱然讀誦這些大經,大經的義趣你不能明瞭。聽人家說這個經 ... 《金剛經》的好處是經文短,只有五千八百個字,容易讀誦。 於 www.amtb.tw -

#72.【心經】常唸心經的好處、誦心經功德 - Ariel Hsu的祕密花園

... 《般若經》的重點精髓, 闡述大乘佛教的空相,以及般若思想 ... 「般若波羅蜜多心經」就是想要得到彼岸不輪迴解脫的智慧, ... 於 arielhsu.tw -

#73.勤誦般若經 - UG99《廣論》修習

所以廣論就等於是整個大般若經的濃縮版,它的道理是一樣的,所以我們一定 ... 般若經、現觀的內涵,而且多誦般若經,對自己淨罪集資也有絕大的好處。 於 ug99gl.blogspot.com -

#74.如何利用金剛經來修行(15-4)

禪宗區別其不同,謂諷經、轉讀,必行於佛前;看經可隨意行於寮房。又誦《大般若經》時,逐卷誦六百卷全文,稱為真讀,即讀經;唯讀每卷之初中後數行,而轉翻經卷,稱為轉讀 ... 於 www.dharmazen.org -

#75.六祖法寶壇經淺釋 (宣化上人主講)_彩字版 - 第 70 頁 - Google 圖書結果

若你想深入經藏,智慧如海,得到法的滋潤和般若妙定,就應修行般若行,念金剛經。六祖大師是從金剛經開悟的,故主張所有人念金剛經。應執持而誦念,不要忘了。若能念金剛經, ... 於 books.google.com.tw -

#76.全球虔誦《大般若經》法會 - 福智僧團

誦經的好處 — 誦經功德特別祈願迴向:. 一、老師與傳承諸大善知識,長久住世,常轉法輪。 二、師父建立般若正法之心願,順緣增長 ... 於 bwsangha.org -

#77.《 堅持誦般若經》福智真如老師開示 - YouTube

日常老和尚曾說:「大師到世間來最重要的原因,是告訴我們、也使我們能夠圓滿般若波羅蜜多,這個圓滿的時候是成就一切智智,就是成就佛果。 於 www.youtube.com -

#78.誦經的好處

張宏實誦經持咒與量子力學套書二冊- momo購物網. 我們誦的大般若經它有非常不可思議的威力因此即使我們不了解我們至誠懇切地誦它是有無限的功德的節錄日常老和尚大般若. 於 viracore.work -

#79.诵《般若波罗蜜多心经》有什么好处- 喜马拉雅手机版

般若波罗蜜多心经,简称心经,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义,摄尽了释遵 ... 於 m.ximalaya.com -

#80.大般若經閱藏破百心得與開示– 圓道禪院

這部般若經是玄奘大師這一生,所翻譯的最後一部經,在他圓寂之前,這整部大 ... 為什麼,因為般若是諸佛之母,由於持誦大般若經,般若的功德,會出生 ... 於 yuandaoworld.org -

#81.誦經的好處– 龍德宮誦經 - Meinun

法會介紹觀看直播直播時間表誦經回報連線地點誦經的好處下載大般若經最近,真如老師 ... 念佛誦經有什麼好處, 永惺長老2015/04/24, 我們每個人有眼睛、耳朵、舌頭、 ... 於 www.mosiyt.me -

#82.南海觀音佛教基金會- #恭誦大般若經的好處... | Facebook

恭誦大般若經的好處有一次,一群懷惡意的人來到佛陀的說法場,想找麻煩。天帝釋為了阻止他們,做了一件難以想像的事?誦讀《大般若經》。 這群原本想來破壞的人, ... 於 www.facebook.com -

#83.六祖法宝坛经浅释 (宣化上人主讲)_彩字版 - 第 69 頁 - Google 圖書結果

变过来就是般若。若将尘劳变了,则智慧现前,可是般若智慧是不离自性的。你明白这种法,就是无所念,无所回忆,也不着住,故没有一切诳妄了。用你自己的真如自性, ... 於 books.google.com.tw