都市化現象的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 食鏽末世錄 (3) 都市生命體「東京」 和JanetteSadik-Khan的 偉大城市的二次誕生:從紐約公共空間的凋零與重生,探尋以人為本的街道設計和智慧運輸都 可以從中找到所需的評價。

另外網站全類組地理科第一也說明:175開發中國家都市發展至都市化階段時,地區出現假性都市化現象,如阿根廷等。請問這. 些地區都市人口急速成長主要是來自於下列何者? (A)都市本身的自然增加(B)都.

這兩本書分別來自台灣角川 和臉譜所出版 。

國立彰化師範大學 歷史學研究所 李進億所指導 王彥翔的 從校園走向社會:臺灣華語流行音樂發展研究 (1975 - 2000) (2021),提出都市化現象關鍵因素是什麼,來自於羅大佑、校園民歌、華語流行音樂、都市化、數位人文、羅大佑。

而第二篇論文崇右影藝科技大學 經營管理系 朱艷芳所指導 劉諺的 飛行傘休閒業服務品質及顧客滿意度與重遊意願之研究 (2020),提出因為有 飛行傘休閒產業、服務品質、顧客滿意度、重遊意願的重點而找出了 都市化現象的解答。

最後網站台灣人口結構對醫療體系與住宅市場發展之影響 - 財團法人中技社則補充:隨著人口的逐漸減少與都市化現象,對於醫療與住宅的需求亦將改變。將針對台灣未來人口結構改變及都市化趨勢下,探討台灣未來醫療體系與住宅市場的供需問題, ...

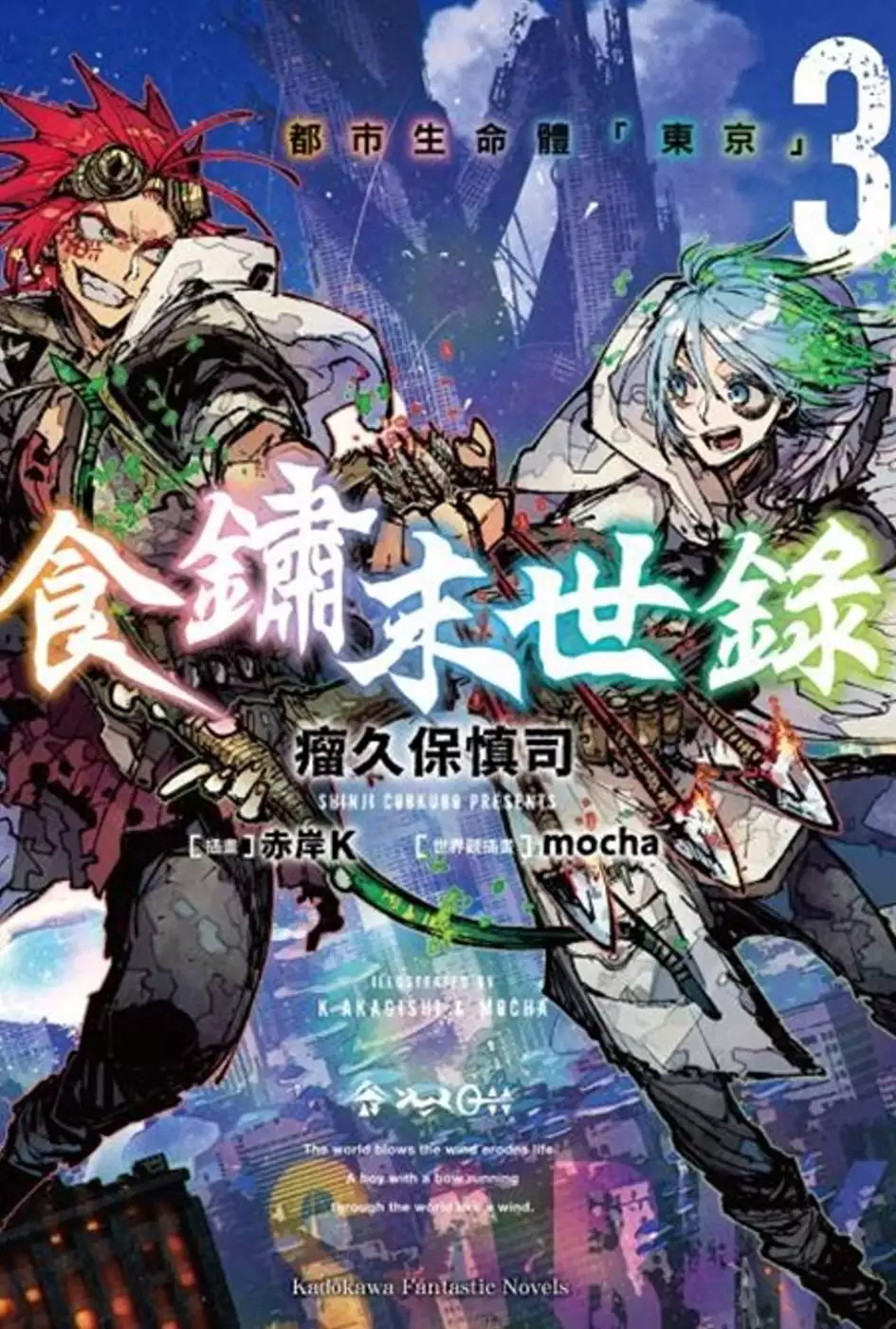

食鏽末世錄 (3) 都市生命體「東京」

為了解決都市化現象 的問題,作者unknow 這樣論述:

「我叫阿波羅。簡單來說……我是來消滅你們的。」 畢斯可一行人在四國的蕈菇守護者之鄉遭遇襲擊, 自稱阿波羅的襲擊者操縱機器人, 將村子裡所有東西都變成了《都市大樓》。 日本各地發生的一連串《都市化現象》使人民彷彿身陷地獄, 卻也鮮明重現日本在文明崩壞前的榮景── 在《都市》的蹂躪之下,能夠拯救現代的最後一張王牌, 竟是人類與蕈菇奇蹟般的混血──赤星畢斯可? 過去 VS 現在。在這變動的時代,他們選擇的結局是──? 本書特色 ★拯救現代的王牌,竟是人類與蕈菇的混血──赤星畢斯可? ★過去 VS 現在。在這變動的時代,他們選擇的結

局是──? ★奪下第24屆電擊小說大賞「銀賞」, 榮登「這本輕小說真厲害!2019」新作、綜合排名雙料冠軍! ──疾風怒濤冒險劇,再度開演!

都市化現象進入發燒排行的影片

太平山青年商會

《愛~樹木Love Tree, Love L!VE -植出個未來》第三屆植樹活動

太平山青年商會昨日(三月二十四日 星期天)於坪洲復育區舉辦第三屆《愛~樹木Love Tree, Love L!VE -植出個未來》植樹日,本會誠邀太平山青年商會會員、各位分會會員、香港專業教育學院(青衣分校)及上一屆參加者出席並贊助了多位青少年親身體驗一人一植樹造林的實際情況。籌委會仝人特此多謝各贊助者支持、近百人的參與及各會員的捐贈!

活動當日初段有驟雨,但天公做美,其後放晴,令大家可以在舒服的環境下到復育區植樹。是次活動分為簡介、示範及實踐三部份,青少年完成後獲得頒予証書。是次活動本會特別為受惠機構「香港綠色自然聯盟」捐款。香港綠色自然聯盟為一所非牟利組織,與聯合國環境規劃署、世界地球日委員會、世界濕地組織、HIMA FOUNDATION等組織聯合進行國際植林綠化工作,向學校和不同組織提供具啟發性的環保經驗,為弱勢群體和青年領袖訓練進行有關改變環境及社會的活動,建立生態恢復計劃等。

是次活動籌辦主席暨本會社會發展董事江芷恩及社會發展組副會長高松傑表示過往舉辦植樹目的為修復自然生態環境,然而全球暖化問題咎因於都市化的生活方式排放大量二氧化碳,所以推廣實踐節能減碳一事刻不容緩。

今年為加強對環境作出貢獻與教育推廣,本會將會在4月25日於國際青年商會香港總會舉行活動(二)-《青商知識講座 暨 愛~樹木Love Tree, Love L!VE - 節能減排工作坊》,非常榮幸邀請了08年世界十大傑出青年甄偉僑博士及理工大學代表到場分享以行動証明支持與出席人士一同進行簽署約張儀式,從個人生活模式及態度改變實踐愛護環境,減輕全球暖化現象,為下一代留下純淨的地球。我們太平山青年商會再次誠邀各太平山人及各位分會會員出席是次講座。

最後,特別鳴謝(排名不分先後):

2013年會長張天智

2005年會長梁珮澄參議員

2009年會長楊健茹參議員

再次多謝大家的支持及參與,我們明年 2014 見!

關於太平山青年商會:

太平山青年商會乃國際青年商會香港總會轄下十九分會之一,成立於一九七八年,是一個致力發掘青年人領潛能的非牟利組織。宗旨是為年青人提供發展機會以進他們創造積極的改變。現時,國際青年商會香港總會擁有超過1,500名會員,來自十九個分會。

從校園走向社會:臺灣華語流行音樂發展研究 (1975 - 2000)

為了解決都市化現象 的問題,作者王彥翔 這樣論述:

歌曲,向來都是社會的借鏡,彼此之間互相輝映,同時也與人類所有的文化相同,是情感經過內化與深思後的產物。而歌曲的組成要素,除了作詞者、作曲者的撰寫之外,製作人獨具慧眼的製作、歌手獨具特色的詮釋方式,更是代表這首歌曲在市場之中的價值與評價,而在邁入經濟與更加平穩的社會之後,人們將有更多的空閒時間與金錢,投身在音樂之中。 隨著臺灣經濟發展與政治鬆綁,政府對於人民追求娛樂不再有諸多限制,此時人民可恣意的享受創作。「臺灣錢淹腳目」的年代,是經過長期的努力與累積才有的璀璨年代,從美援大量資助臺灣開始,臺灣逐步改變經濟政策經歷不同時期的政策轉變,臺灣人民經濟水準的提升也導致生活水平的上升,能夠更方便

的欣賞音樂;政治的鬆綁,也使唱片公司與創作者能創作更多歌曲。而經濟繁榮所衍生的都市化現象,卻也產生對於家鄉、過去事物的懷念,產生當時流行的批判歌曲。 在臺灣華語流行樂中,校園民歌時期,面對1970年代國際局勢轉變,中華民國退出聯合國、臺美斷交,臺灣人開始思考自身的文化性,在1975年興起一場「唱我們自己的歌」的校園民歌風潮。1982年羅大佑《之乎者也》、1983年蘇芮《蘇芮專輯》兩張專輯發行,以搖滾樂、寫實批判政局與描述社會現象的作法,同時新穎的歌曲詮釋方式,席捲臺灣樂壇,也使得當時臺灣社會不再以聆聽校園歌曲為滿足。此專輯被音樂評論家定為正式揮別過去社會上對於民歌「蒼白虛弱、無病呻吟」的批評

,也讓華語流行樂壇有了新轉變。伴隨解嚴,對於歌曲限制的鬆綁,歌曲的創作與發行更多元,過去所累積的音樂能量影響鄰近地區歌手至臺發展,使臺灣的音樂產生更多元的色彩。 本文的研究時段,以1975年校園民歌風潮為起點,2000年作為終點代表一個世代的結束。對於共同記憶、社會價值觀的不同,造就不同的歌曲與當代記憶,音樂與社會現象之間的連結性極高。搭配數位人文與HGIS的方式,建構當時華語歌曲的分析,與當時的社會氛圍與環境相互比較,更加了解當時的音樂氛圍。透過歌曲資料庫的建置與地圖的圖像化,有助了解流行歌曲的創作與組成分子,集中於都市中,都市繁榮的經濟氛圍確實提供這些創作者與演唱者更佳的環境,同時歌曲有

逐漸地從校園轉型至社會中,這也象徵經濟發展之下必然的結果。

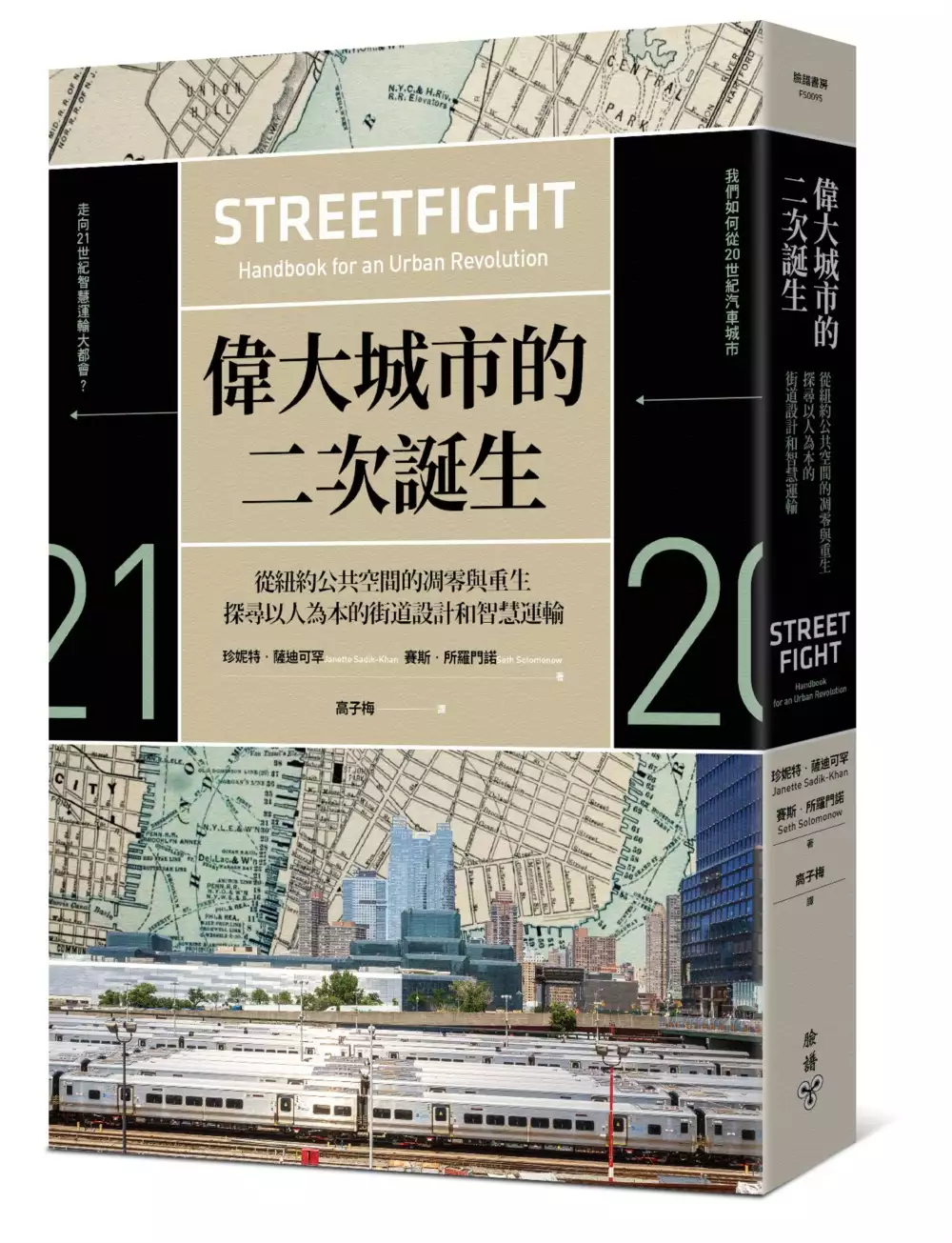

偉大城市的二次誕生:從紐約公共空間的凋零與重生,探尋以人為本的街道設計和智慧運輸

為了解決都市化現象 的問題,作者JanetteSadik-Khan 這樣論述:

▎一座進步的城市不是讓窮人也能開車,而是讓有錢人也在搭乘大眾運輸 黃偉茹(國立成功大學都市計劃學系助理教授) ──專文導讀 王啟川(高雄市政府都市發展局局長) 吳鄭重(國立臺灣師範大學地理系教授) 林靜娟(國立臺北科技大學建築系專任副教授、中華民國都市設計學會理事長) 邱秉瑜(專欄作家、《我們值得更好的城市》作者) 邱翊(臺北城市散步執行長) 張秀慈(國立成功大學都市計劃學系助理教授) 眼底城事(「眼底城事」網站平臺編輯室) 康旻杰(都市改革組織[OURs]理事長、國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授) 劉維公(東吳大學社會學系副教授、前臺北市政府文化局局長) ──各界

好評推薦 是否想過下列可能...... 用行人廣場取代行車道,並不單純為了生活小確幸或美觀,也許可替商家帶來生意? 市區交通壅塞,先別急著認定是馬路數量不夠。 對交通安全來說,說不定汽車車道窄一點,其實比寬一點還要理想。 行人安全島既阻礙車流,還很浪費道路空間?真的百害而無一利? 自行車只會妨礙行人走路,又令駕駛閃避不及──但若路上有「夠多」自行車道與自行車呢? 封路禁止汽車通行會扼殺地方活力、使經濟蕭條?到底是開車族,還是行人與自行車騎士能帶來商機? 臺灣歷經從農業轉型成工商社會、都市化現象發展為都會化,更從原有北、高二直轄市,增加至今天的一共六都,都市發展的進程看似一路向前。然而,都會

區塞車問題、車禍事故頻仍、人車爭道,以及市區停車一位難求等萬年沉痾,從未被真正解決。有沒有可能,癥結其實並非車道過窄或馬路過少,而是上世紀以汽車為主的都市規劃,並未跟上新時代的交通運輸模式,以及當代市民的街道使用習慣? 半世紀前《偉大城市的誕生與衰亡》作者珍‧雅各眼見汽車都市破壞了街道空間的生機,她曾寫道:「人行道上的各種人際接觸看似無足輕重、漫無目的、隨性自在,卻是一種從小處改變,促使城市裡的公共生活開始豐富的可能起點。」本書的真實事例發生在紐約,作者之一是紐約前市長彭博轄下的交通運輸局長珍妮特.薩迪可罕,她受到珍.雅各啟發,將過時的街道空間重新設計並校準,搭配新一代多元大眾運輸選項及新的

交通政策,成功解開多年死結──令「大蘋果」成為更宜居、有活力且跟上時代潮流的一級都市。 二〇〇七至二〇一三年,薩迪可罕推動紐約街道重新設計與交通革新,不畏複雜城市路網與老城的百年包袱,致力於堪稱全球最具挑戰的改造計畫。由作者領軍,紐約交通運輸局的新政策包括: ★設置數十座行人廣場供駐足或小坐;行人能為街邊商家帶來生意,還路於行人可為城市注入生氣,讓道路不再只為呼嘯而過的機動車服務。 ★將百年壅塞的百老匯時代廣場周邊封路,改作徒步區;結果未發生媒體預言的「塞車末日」,交通運輸局首創以萬輛計程車GPS數據評測該區平均車速,結果比封路前提高7%。 ★推動公共自行車系統;大量自行車騎士成為街道的新

視覺焦點,汽車駕駛自動減速,易肇事路段因自行車道事故不增反減。 ★將路邊停車格朝行車道方向外推,在人行道與停車格間設置自行車道;使用最低施工成本與現有道路元素,讓路邊停放車輛作為自行車與汽車車流間的屏障。 ★利用含一半舊瀝青的環保瀝青鋪設馬路,降低運送廢瀝青至掩埋場的碳足跡,也避免負載過重而輾壞路面,更經濟地翻新與養護基礎設施。 改造後的紐約不但交通事故減少、自行車騎乘量倍數成長,塞車也得以改善。更重要的是,以人為本的新一代街道,讓城市更環保、移動更便利,人與街道的關係也更緊密,男女老幼、攜家帶眷的紐約客現在更樂意漫步街頭、擁抱城市。人潮活絡商機,多處房地產在街道改造後旋即增值。六年建設成效

之佳,甚至令彭博繼任者一旦提出再將馬路還給機動車,立刻遭大力反彈。紐約用史上最經濟有效的手段擺脫交通惡夢,創造出環境與機能倶佳的都會,及對行人更友善的交通模式,值得世界各地借鏡。 |專業人士推薦 這本書讓我重新燃起了一些希望——透過薩迪可罕鉅細靡遺的精彩描述,讓我體認到,或許(臺南)這座古老、卻充滿生命力的城市,也有可能和它曾經的姐妹,新阿姆斯特丹(即紐約市曼哈頓)一樣脫胎換骨,成為深受行人與自行車騎士喜愛的美好城市。 ──黃偉茹,國立成功大學都市計劃學系助理教授 臺灣城市的道路設計思維,以「車」優先而忽略了「人」。其實道路是由政府掌控的公有空間,當然可以改造,只是該如何做才能不惹民怨?本

書中的紐約時代廣場改造是個經典案例,先試行六個月,一開始的宣傳就定調為拓展行人活動空間與增加汽車綠燈時間的雙贏政策,事後數據也證明的確如此,最終市府宣布改造永久生效。臺灣的公部門,真應採納本書作者所言:與其等社會達成共識才改造街道,不如先以小型、臨時的實驗計畫取得民眾認同。 ──邱秉瑜,專欄作家、《我們值得更好的城市》作者 如果以「街道」或「道路」概括慢或快、生活或運輸、文化的或工程的兩組相對概念,《偉大城市的二次誕生》這本書的核心便是關於紐約城市改造中如何將道路(Road)變身為街道(Street)的城市革命。 珍妮特.薩迪可罕避開先破壞再建設的傳統規劃思維,採取類藝術策展精神的城市街道

改造,以創意行動、理性辯證、和科學分析進行全美人口密度最高城市的柔性革命,一個重返以人為本的城市新精神。 珍妮特.薩迪可罕在一個傳奇的城市中,創造了一個當代神話,無疑地這也將是二十一世紀城市設計史的新典範 ! ──林靜娟,國立臺北科技大學建築系專任副教授、中華民國都市設計學會理事長 「城市街道究竟應該屬於車子與駕駛車子的人,還是不同種族、年齡、使用不同交通載具的市民?如果你也關心公共空間、關心誰擁有改變公共空間權利,絕對不能錯過這本書。本書走出紀錄片「紐約大國民」裡地表最強歐巴桑珍.雅各與摩西斯在城市街道的對決,揭示偉大城市無可取代的價值,是每個市民都能享有友善的公共空間以及改變自己城市的

機會。 ──「眼底城事」網站平臺編輯室 本書企圖繼承這段半世紀以前為紐約街道空間與都市生活奠定思想傳統的辯論,將當代以自行車與行人的交通空間為設計核心的實質空間規劃,進一步定義為21世紀新的街道空間戰爭。因此,在書中我們會讀到的不只是交通規劃設計的技術細節(比方說汽車道寬度與行車安全的理論值爭議,或者公車道、自行車道與停車空間的佈局變化),還有更多在探討當代城市街道空間的設計範型,追問其目標應該要促成市民什麼樣的「移動」、「停佇」乃至於「互動」經驗。由此,本書延伸出了更多元的討論面向,在自行車道的案例之外,也將許多具有藝術介入精神的暫時性/實驗性街景(streetscape)再造行動納入了討

論,例如2010年在時代廣場(Times Square)的Cool Water, Hot Island設計。做為一本帶著倡議性質的書,本書為行人、自行車騎士、路面公共運輸(a.k.a.公車)使用者乃至於街道商販搭起了一個結盟的舞臺,提倡一種複合性思考街道空間的可能性。 ──林佳禾,國立臺灣大學城鄉所碩士 |海外推薦 「珍妮特.薩迪可罕就像是羅伯特.摩希斯和珍.雅各這兩人不可能會有的結晶:她是一位矢志改造紐約街道的都市願景家,始終將鄰里社區的健全性與居民安全掛在心上。如果你在乎城市的未來,就來讀《偉大城市的二次誕生》吧。」 ──前紐約市長/麥可.彭博(Michael Bloomberg) 「

這本書是一篇都市史詩,就跟珍妮特.薩迪可罕在紐約市的版圖上所進行的各種改革一樣膽識十足。對城市來說,她是一位超級英雄,她啟發了我們,讓我們知道以人為本的街道建設並非不可能,它只是在等待有膽識的人起而行。」 ──都市規畫師、建築師、作家/珍.蓋爾(Jan Gehl) 「城市是創新、創意、與意外驚豔的薈萃之地,在珍妮特的幫忙下,我們的城市──紐約市突然之間被打造得更安全、更宜居、更能獲利,但真正有趣的地方在於,她是如何以快速又省錢的方式辦到的。這是其它城市可以學習的地方,再把它運用在醫療、教育、和藝術等問題的改革上。這樣一來,這就不只是一本關於交通運輸的書了。」 ──音樂人、藝術家/大衛.拜恩(

David Byrne) 「要創造出安全又具有包容性的城市,光有願景還不夠。你也必須是個鼓吹者、溝通者、行動家,最重要的是,一位街頭戰的鬥士。珍妮特就是這樣的人。對各地的市民和他們的民選領袖來說,這本書證明了什麼叫作可能。」 ──前哥倫比亞波哥大市長/恩里克.佩納羅薩(Enrique Peñalosa) 「(一位)自行車願景家。」 ──《紐約時報》(The New York Times)專欄作家法蘭克.布魯尼(Frank Bruni) 「薩迪可罕的成就也算是與珍.雅各和羅伯特.摩希斯並駕齊驅了。」 ──《紐約》雜誌(New York) 「如果(羅伯特)摩希斯能有(薩迪可罕的)柔軟身段,

或許就能建造一座橫跨大西洋的橋了。」 ——《君子》雜誌(Esquire) 「(薩迪可罕是)一位解決得了大塞車的願景家。」 ──《Slate》雜誌(Slate)

飛行傘休閒業服務品質及顧客滿意度與重遊意願之研究

為了解決都市化現象 的問題,作者劉諺 這樣論述:

在休閒體驗活動蓬勃發展的時代中,如何讓顧客體驗的行銷方法取代傳統的行銷方式,值得深入探討。近年來都市人口數日益增加,都市化現象讓公園綠地休閒活動之空間、設備不足,促使身處於繁忙都市生活的人們,對於親近大自然的渴望及需求與日俱增,因此藉由休閒活動,來增加飛行傘休閒活動的感受體驗之樂趣。本研究以參加飛行傘休閒活動為調查對象,問卷發放總計450份,回收有效問卷410份,有效回收率達91.11%。並以敘述性統計、信度分析、差異性分析及迴歸分析驗證本研究之假說。研究結果顯示,不同背景變項對服務品質、顧客滿意度及重遊意願有部分顯著差異;服務品質對顧客滿意度有顯著影響;服務品質對重遊意願有顯著影響;顧客滿

意度對重遊意願有顯著影響。文後並針對規劃樂齡旅遊,提升高齡族群體驗休閒活動之熱忱及行銷宣傳落實一致,提升專業形象提出改進建議。

都市化現象的網路口碑排行榜

-

#1.台北都會區都市人口變遷之研究 - Airiti Library華藝線上圖書館

台北都會區 ; 都市發展 ; 地理資訊系統 ; 人口 ; Taipei metropolitan ... 連結:; 洪春誠(2007): 《對台北都會區捷運系統通車後都會區內人口郊區化現象之觀察》。 於 www.airitilibrary.com -

#2.臺灣都市化程度析疑

區人口密度遠低於商業區與住宅區等都市區域,這高估部份佔都市計畫. 區人口的比重應是有限的。都市愈大,此等高估現象愈不顯著。 Page 21. 臺灣社會學刊. 於 sociology.ntpu.edu.tw -

#3.全類組地理科第一

175開發中國家都市發展至都市化階段時,地區出現假性都市化現象,如阿根廷等。請問這. 些地區都市人口急速成長主要是來自於下列何者? (A)都市本身的自然增加(B)都. 於 347.com.tw -

#4.台灣人口結構對醫療體系與住宅市場發展之影響 - 財團法人中技社

隨著人口的逐漸減少與都市化現象,對於醫療與住宅的需求亦將改變。將針對台灣未來人口結構改變及都市化趨勢下,探討台灣未來醫療體系與住宅市場的供需問題, ... 於 www.ctci.org.tw -

#5.5-1 聚落的形成與類型

9.「都市化」指的是下列哪種現象? (A)人口. 由鄉村向都市集中的過程(B)都市出生率大. 於死亡率的現象(C)都市範圍擴張至鄰近鄉. 鎮的情形(D)人口由都市移往鄉村的現象. 於 jhgeo7.files.wordpress.com -

#6.108 年特種考試地方政府公務人員考試試題

由於工業. 化發展於臺北都會區,吸引許多臺灣其他地區人口的移入,促成都市人口成長。 近期都市擴散現象:1980 年代以後臺灣大都會內部遷徙現象持續,但 ... 於 www.public.tw -

#7.博客來-台灣的都市化與經濟發展

書名:台灣的都市化與經濟發展,語言:簡體中文,ISBN:9787801959881, ... 在快速都市化的過程中,在當局的主導下,台灣基本上避免了“超都市化”現象所導致的社會嚴重 ... 於 www.books.com.tw -

#8.都市化- 中文百科,文化平台

都市化(urbanization),社会经济关系、人口、生活方式等由农村型向都市型转化的过程。亦称城市化或城镇化 ... 如郊区化,有人称之为逆都市化现象。 於 www.zwbk2009.com -

#9.台灣都市發展的演進―歷史的回顧與展望

於都市化而都市化步調的緩急與全國及㆞方政經結構之發展有關,並 ... 使他們流落到都市,造成都市失業經濟的停滯的「超都市化」現象。相對來說,. 於 www.psc.ntu.edu.tw -

#10.都市化程度 - 行政院主計總處

都市化 程度. 世界各地不論貧富,人口由鄉村向都市移動的. 現象普遍存在,依聯合國資料顯示,全球居住在都. 市人口比率由1800 年2%、1950 年30%,增為2003. 於 www.dgbas.gov.tw -

#11.聚落體系與都市發展

二)都市. 1 .居民職業以第( )、( )級產業為主. 2.通常人口較(. ),人口密度較( ) ... 鄉村與都市最大的差別在於:( ... 三)(郊區)化現象: ... 於 dljh.mlc.edu.tw -

#12.地方創生,怎麼做? - 科技政策觀點

為縮短城鄉發展差距,減緩地方人口外流現象,我國積極活化區域資源,促進 ... 及五大戰略,發展具地方特色的經濟活動,減緩都市化現象,實現「均衡 ... 於 portal.stpi.narl.org.tw -

#13.開啟的未知旅程--落腳城市讀後感 - 台南市政府

性的循環,造就更多遷徙現象,進而加速都市化的發展。 美國的洛杉磯近半人口都出生於其他國家,為美國重要的落腳城. 市群,學者研究發現,發現這些人口剛抵達洛杉磯時 ... 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#14.全球化、新城鄉關係與客家聚落再發展

基本上,台灣鄉村地區的發展,受到工業化、都市化以及全球化的影響,與. 鄉村鄰近都市經濟的吸力導致人口快速的外移現象,造成鄉村傳統農村產業、文. 於 www.hakka.gov.tw -

#15.都市化(Urbanization)的定義為何?有哪些影響? | OOSGA

都市化 是農村人口移動到城市居住的過程,隨著以農業為基礎的經濟向工業和服務業的轉變,讓越來越多的人口往都市遷移。而城市為解決社會和民生問題提供了比 ... 於 zh.oosga.com -

#16.經濟學人:中國夢背後都市化的隱憂

在2030年之前,中國都市居住人口將高達10億人,出現密集的都市化現象。中國如何朝著正確的道路努力邁進,是目前對國家經濟與政治情況相當重要的事。 於 news.cnyes.com -

#17.台灣空洞規割體制造謂的」碟一黨論都會區域計畫之作法

都市化 的社會經濟變遷現象,闡釋說明了各國都. 會區域形成與消長的過程。然而大規模城市的成. 長終究有其極限,人們逐漸面臨外部讀境惡化的. 於 alumni.ncku.edu.tw -

#18.韓國都市S 地理的變遷過程 - KoreaScience

幸列* 宗主都市化現象-芒*l普·釜山,大邱S}. 六| 都市cl 人口7什集中的_O.豆密集呈l 臼* 緣由. 呈中,1975年S} 不排年ol善大都市S} 人口辛總. 市* 31.7%,邑善平寸電世總都市 ... 於 koreascience.or.kr -

#19.轉變營運模式-迎接下世代基礎建設高峰期 - 亞灣新創園

其中,都市化(Urbanization)為區域中的人口朝向城市與都會集中的過程,此一過程 ... 治理等模式,無可諱言的,都市化與其帶來的現象,成為了眾多學科關注的議題。 於 www.yawan-startup.tw -

#20.逆都市化 - 中文百科全書

在郊區化過程中,人口、住宅、工作地點往市區外分散,避免市區日益增大的壓力。郊區化現象並沒有改變都市化的趨勢。 相關詞條. 逆城市化. 於 www.newton.com.tw -

#21.A4橫書單欄 - 道明中學-校友會

臺灣的都市化程度已達70%以上,和世界主要先進國家相比,可以說是毫不遜色,我們可以從下列哪一種現象去推論臺灣都市化程度高? (A)都市人生活水準高(B)鄉村的居民 ... 於 163.32.59.40 -

#22.信望愛基金會‧地理種子教師團隊 - 基礎講義

都市化 :鄉村人口往都市遷移,或鄉村轉變為都市的過程。 2. 都市擴張:都市範圍 ... 都市水泥叢林過於集中,使都市內部氣溫較四周郊區高的現象。 都市上空熱對流旺盛會 ... 於 resource.learnmode.net -

#23.測評網[高一下][地理][第三次段考]複習錦囊 - 名師學院

4. 都市化:都市吸引鄉村人口往都市移動的現象,也就是「都市人口增加率>全國人口增加率」。 二、城鄉關係. 1. 都市主要以二、三級產業為主;鄉村則以第一級產業為主。 於 quiz.kut.com.tw -

#24.都市化與都市生態環境的變遷

地區溫暖的現象(圖3-2)。隨都市發展而改變土地表面. (如建物、道路增加)是主要原因;其次則為使用能源產生. 的廢熱 ... 於 sdgs3rd.ltedu.com.tw -

#25.邁入「又老又擠」的城市環境,臺灣準備好了嗎?

產業觀測都市化與巨型城市成為未來生活主軸都市化(Urbanization)為區域 ... 已開發國家都市區域,不僅要面對持續都市人口成長(在此一現象的背後, ... 於 mic.iii.org.tw -

#26.都市化:社會經濟關係、人口 - 中文百科知識

為了解決這些問題,一些經濟已開發國家採取了相應的措施。如郊區化,有人稱之為逆都市化現象。在郊區化過程中,人口、住宅、工作地點往市區外分散 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#27.逆城市化 - MBA智库百科

逆城市化(Counter-urbanization)逆城市化是對人口從主要大城市和主要的大都市區向小的 ... 2 逆城市化的本質; 3 城市化與逆城市化的關係; 4 發達國家的逆城市化現象[1] ... 於 wiki.mbalib.com -

#28.都市發展過程的三種現象,許文昌老師,許文昌/曾榮耀不動產全制 ...

(一)都市化現象:所稱都市化,指鄉村人口往都市集中之過程。因工商活動之興起,鄉村人口逐漸往都市移動,而形成都市。 (二)郊區化現象:所稱郊區化, ... 於 real-estate.get.com.tw -

#29.ch13都市發展與都城鄉關係(95龍騰版) - SlideShare

... 與都市擴張的關係• 都市的發展與都市化歷程• 城鄉關係及其變遷• 都市機能與 ... 1.3 工業革命與都巿化• 都市發展現象 • 都市成長:都市人口本身 ... 於 www.slideshare.net -

#30.單一選擇題1. ( )由都市化程度可以看出一國或一地的經濟發展程度

18. ( )聚落的發展受到地理位置的影響相當明顯,使得部. 分聚落出現都市化快速的現象,形成區域差異。請問. :都市化快速指的是都市中何種人口變化的狀況?(. 於 cloudschool.chc.edu.tw -

#31.51.都市化現象成為臺灣目前區域發展的主要特色,請問

51.都市化現象成為臺灣目前區域發展的主要特色,請問:這種現象和下列何者的關係最為密切? (A)城鄉聚落人口的社會移動 (B)第一級產業的產值日益增加 (C)出生率普遍降低的 ... 於 yamol.tw -

#32.接軌「都市化與環境變遷」國際研究— 台灣研究議題*

都市化現象 加速建成環境形成之外,由於都市地區成為經濟活動重心,都市成. 為消費與財富集中之處,且都市地區的生活方式(life style),會改變居民的需求. 與消費方式, ... 於 landeconomics.nccu.edu.tw -

#33.[閒聊] 逆都市化- 看板home-sale - 批踢踢實業坊

他將逆都市化分為三種:遠郊都市化(ex-urbanization)、 遷移都市 ... 年「文化大革命」間,都市化陷入停滯,並出現了大規模的反都市化現象,具體 ... 於 www.ptt.cc -

#34.都市化- 翰林雲端學院

都市化 :都市提供較多工作機會與便利生活,故吸引人口集中(拉力強),人口由鄉村往都市集中的過程即為「都市化」。 都市化程度=都市人口數/全國人口數X 100%。 於 www.ehanlin.com.tw -

#35.全市發展概況 - 臺北市政府都市發展局

本市現行都市計畫區域總面積為271.79平方公里,涵蓋全市行政區域面積,其中地勢 ... 【道路系統】為紓解交通擁塞現象,並因應大臺北都會區交通發展需要,目前正依規劃 ... 於 www.udd.gov.taipei -

#36.科技.資訊.城市島 - 天下雜誌

舉例而言,北部區域的七百多萬人口中,高達九一%住在城市。據估計這種都市化的現象還會持續加深,公元二千年將達到九四%,而全台灣近三分之 ... 於 www.cw.com.tw -

#37.(PDF) 拼裝塭仔圳:產業群聚與非正式都市化(Assembling ...

而Hall & Pfeiffer(2000)在其著作《都市未來21》 (Urban future 21)中更特別提出「非正式超載成長(informal hypergrowth city)這個項目,認為非正式化的現象隨著城市 ... 於 www.academia.edu -

#38.都市化- 最新文章 - 關鍵評論網

都市化 (英語:urbanization),又稱城鎮化、城市化,是指原本人口密度較低的聚居 ... 高,農業的比重減少,這種移往現代型社會的現象,就從此處的十九世紀歐洲展開。 於 www.thenewslens.com -

#39.少子化、都市集中化交織衝擊!「這種區塊」恐更乏人問津

少子化現象、都市集中化,機能不佳的蛋白區重劃區塊、造鎮案恐怕更乏人問津。圖/好房網News記者林和謙/攝 土壤液化潛勢區完整公開,有人質疑恐怕會 ... 於 news.housefun.com.tw -

#40.都市化又稱"城市化"或"城鎮化" - 華人百科

為了解決這些問題,一些經濟發達國家採取了相應的措施。如郊區化,有人稱之為逆都市化現象。在郊區化過程中,人口、住宅、工作地點往市區外分散 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#41.1. 都市:聚落發展到人口密度高,產業以二

二地的都市化程度的差距和下列何種現象最. 有關係? (A)大都市的多寡. (B)人口密度的大小. (C)都市分布的疏密. (D)經濟發展程度的高低。 【基90 二16】. (A)4. 於 163.30.54.5 -

#42.桃園市立平鎮高中一〇六學年度第二學期期末考一年級地理科試卷

第三階段的都市化現象變緩慢,主. 要的原因為何? (A)I、II (B)I、IV (CI、III (D)I、IV。 ( ) 35. 右上圖是全世界與歐洲、亞洲、中南美洲的都市化程度的發展狀況圖。請問 ... 於 dept.pjhs.tyc.edu.tw -

#43.都市化及所得分配不均程度是否影響就讀頂尖大學之研究 - 財政部

此外,由於高等教育擴張及少子女化現象,近年來幾乎全數應屆畢業生皆. 有機會就讀大學接受高等教育,以2016 學年度為例,大學入學指定科目考試(下. 於 www.mof.gov.tw -

#44.台灣都市化逆轉的人口移動- Rti 中央廣播電臺

逆都市化現象反映了人們偏好的生活方式中的價值觀和意識形態,因此不僅要考慮到從城區出走的距離,還要考慮動機。近年疫情重創世界經濟,各產業做出調整, ... 於 www.rti.org.tw -

#45.傳統聚落之都市化發展歷程 - ntcuir

由於全球經濟快速成長,大量鄉村人口往都市遷移,因此都市化現象. 可說是現代多數人的相同經驗。因此都市化的相關研究成果豐碩,涉及都. 市計畫、建築、人文、地理及歷史等 ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#46.臺中市西苑高中109 學年第二學期一年級社會科補考題庫卷

臺灣從20 世紀以來,都市化的速度相當快,都市化的現象可從下列哪一變化來看? (A)工業類型轉變(B)國民所得提高(C)人口結構改變(D)鄉村人口遷移。 答案:(D). 於 sysh.tc.edu.tw -

#47.《折疊都市》:人口減少時代下的都市規劃術—摺起來 - 眼底城事

另一方面,台灣有80%的人口居住在都市,是一個超高都市化的社會。 ... 人口負成長」之下的都市規劃相對陌生,目前大多將此現象稱為「萎縮城市」(或是 ... 於 eyesonplace.net -

#48.都市化 - 搜狗百科

20世纪70年代以来,发达国家以及一些大城市中心市区郊区人口向外迁移,迁向离城市更远的农村和小城镇,出现了与城市化相反的人口流动的现象。逆城市化也称城市中心空洞 ... 於 baike.sogou.com -

#49.論台灣城鄉規劃與發展

40億人,短短四十年,又增加了32億人,都市化現象也日益顯著,至今已有54%人口居. 住在都市。 根據聯合國統計,都市占世界2%土地,支撐70%世界經濟,消耗60% ... 於 www.taiwanncf.org.tw -

#50.都市聚落與都市化 - 名師課輔網

丁市人口增加率=(13-11)÷13×1000‰=153.8‰,153.8‰>100‰,有都市化現象。 (D)開發中國家的都市化主要原因為鄉村推力大,大量貧窮的鄉村人口移居到 ... 於 www.qask.com.tw -

#51.「都市與計劃」特刊徵稿

近年來全球都市化現象攀升,使經濟、社會活動與空間分佈產生重大變化,根據聯合國經濟暨社會事務部最新「全球都市化展望」報告指出,目前全球超過55%的人口,相當於 ... 於 tiup.org.tw -

#52.友善列印 - 智慧城市

全球智慧城市發展現況都市化已是一個全球發展的趨勢,而不只是一個現象。預估到2050年,人口達到80億,全球將有60%的人口居住於城市,全球快速發展造成高度人口匯集於 ... 於 icity.hccg.gov.tw -

#53.人口の逆転現象ないしは「反都市化現象」に関する研究動向

人口の逆転現象ないしは「反都市化現象」に関する研究動向 ... 田邊健一編 (1982): 『日本の都市ジステム-地理学的研究-』古今書院,484ページ. 於 www.jstage.jst.go.jp -

#54.新店地區都市化現象之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

本文研究之目的有二:一、研究新店地區都市化的趨勢。 ... 並得知促成其都市化的主要因素為易達性的區位,工業化的影響,外地人口的移入,交通的改進及觀光事業的影響 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#55.國民中學九十七學年度第二學期第三次段考地理科試卷

臺灣都市地區的交通、住宅空間擁擠,公共設施不敷使用,導致此類現象與下列哪一 ... 自光復以來,臺灣地區都市化的趨勢如右圖所示,造成這種曲線變化的主要因素為何? 於 ntss.fsjh.ilc.edu.tw -

#56.【東海工設】都是都市| FLiPER - 生活藝文誌

都市化 已是全球化的問題,在未來幾年,全球人口將持續上升,都市化的現象也將加劇。 今年我們期望藉由這個主題「都是都市」,將我們的設計理念和訴求傳遞 ... 於 flipermag.com -

#57.都市擴張與交通革新兩者相互作用

都市熱島是指都市市區的氣溫比郊區高的現象,其強度和都市化程度有關,人口愈多、建築物愈密集的都市,都市熱島現象就愈明顯。 形成都市熱島的原因和下列因素有關:. 都市 ... 於 jweb.kl.edu.tw -

#58.中華大學eCampus 都市社會學

第一週課程介紹第二週228放假一次第三週古典社會學家的都市觀點+都市社會問題、 ... 課程目標, 自從工業革命以來,都市化現象便隨著資本主義的發展及現代化進程不斷 ... 於 ecampus.chu.edu.tw -

#59.乙、丙3國人口的年齡結構,由圖判斷,3國經濟發展的程度由高至 ...

開發中國家都市發展至都市化階段時,地區出現假性都市化現象,如阿根廷等。請問這些地區都市人口急速成長主. 要是來自於下列何者? (A)都市本身的自然增加(B)都市工業化所 ... 於 exam.naer.edu.tw -

#60.高雄市立嘉興國民中學108學年度第二學期一年級地理科第三次 ...

10. ( )圖一為一天中進出某都市的交通流量示意圖。該都市最可能發生下列何種現象? (A)郊區化(B)都市化(C)全球化(D)都市更新. 時間:8:00. 時間:11:00. 時間:18:00. 於 sf1.loxa.edu.tw -

#61.口

通訊衛星的發展使資訊的傳遞更加無遠弗屆;(丙)資訊科技促成時空壓縮的現象產生;( ... 業比重增加(C)都市化包括人口由鄉村遷移至都市的社會增加(D)都市成長是指一地區 ... 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#62.接軌國際研究議題: 都市化與全球環境變遷 - 國科會

都市化 與全球環境變遷(UGEC)國際研究議題. 都市化是21 世紀全球環境變遷重要現象及主因之一,因為都市是主要使用. 化石燃料的地區。在20 世紀初時,全球僅10% 人口 ... 於 www.nstc.gov.tw -

#63.當全台都變成「台北的郊區」...看高鐵延伸屏東的結果 - 信傳媒

都市化現象 導致全台「台北化」。(圖片來源/pixabay). 很多人看高鐵南延屏東的公共建設,都脫離不了短期經濟效益評估的角度,而加以反對。 於 www.cmmedia.com.tw -

#64.英國移民攻略- 「逆都市化」與BNO - 信報網站hkej.com

「都市化」作為一個現代社會現象,為人熟知,人口湧入高人口密度的城市,從事較高收入的工作,享受較佳的生活條件和公共服務;但如果離開都市和城市的人較 ... 於 www1.hkej.com -

#65.都市化過程對登革熱疫情傳播的研究 - 國衛院電子報-

然而在過去的研究中,大部分的學者都不認為都市內的下水道系統會是埃及斑蚊的孳生源。為探究都市化現象是否會造成登革熱疫情傳播的風險因子,本院群體健康 ... 於 enews.nhri.org.tw -

#66.有效解決各項都市問題,本校自始即一本學術服務社會之宗旨

東海大學都市暨區域發展研究中心Center for Urban and Regional Development ... 至於目前製造業服務化、服務業科技化的現象日益顯著,而人口都市化的現象亦隨之加劇。 於 urc.thu.edu.tw -

#67.中國大陸城鎮化與逆城鎮化的情勢述評

世界各國都市發展的當代型態,即是以國際化大都市,與世界級都市. 群為標誌的都市化模式。雖然在進程中,曾經產生了人口外流的現象,. 但是從更高更久遠的視野來看,會 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#68.編輯大意

右圖是北美洲與歐洲都市人口密度在不同時期. (甲~丁)的變化,依據該圖判斷下列哪一項敘. 述最不正確? 均出現郊區化現象. 都市範圍均有擴大. CBD 人口密度均未 ... 於 www.visionbook.com.tw -

#69.都市化

都市化. 形成都市的過程。一般指的是一地的人口在鄉鎮與都市間的相對集中情形。通常可以從「空間」與「經濟」的相對重要性來表現都市化的過程。一開始,生活在都市的 ... 於 nrch.culture.tw -

#70.國立陽明交通大學機構典藏:都市擴張-建築架構的再詮釋

都市化(urbanization),是社會學的名詞,指人口不斷向城市聚集,城市數量和規模不斷膨脹的現象,交通及人類生活方式開始改變。 台灣的都市化現象自1970 年代工業發展 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#71.環境共生的都市綠地生活

擴大,都市化現象正在加速,產生了種種矛盾,建設與環境如何兼顧,經濟發展與生態、生. 活何者為重,是當今人類須正視的課題。 本文以環境共生的理論為基礎,提出都市 ... 於 daa.ukn.edu.tw -

#72.「比利時是全球都市化程度最高的國家之一」,此一現象反映出 ...

臺北市新興國中 > 每日一句 > 寰宇世界 > 「比利時是全球都市化程度最高的國家之一」,此一現象反映出該國具有都市人口比例高的特色。 於 www.hhjh.tp.edu.tw -

#73.新北市立新莊國民中學補考題庫:七下社會科

( )臺灣從20 世紀以來,都市化的速度相當快,都市化的現象可從下列哪一變化來看? (A)工業類型轉變(B)鄉村人口遷移。 7. ( )臺灣農產豐富,農業也是民國50 年代以前 ... 於 www.hcjh.ntpc.edu.tw -

#74.新自由主義都市化: 一個批判性的檢視 - 臺灣社會學刊

聯合國人居署便認為貧民窟大爆炸的現象絕非線性發展的過程,. 而有其歷史分期化(periodization)的轉折:. 1980年代至1990年代時期,導致貧困和不平等加劇的主要因素. 是 ... 於 www.tjs.org.tw -

#75.未來會不會逆都市化? - 跨界查維

人類在過去因為工業及商業化下,全球各地大多趨向都市化現象,人口持續往都市集中,因此在經濟活動以人為中心的狀況下,造成各地都市越來越壅擠。 於 davinchang.com -

#76.經濟學人:中國夢背後都市化的隱憂 - Yahoo奇摩新聞

在2030年之前,中國都市居住人口將高達10億人,出現密集的都市化現象。中國如何朝著正確的道路努力邁進,是目前對國家經濟與政治情況相當重要的事。 於 tw.tech.yahoo.com -

#77.從人口變遷看城市發展 - 新北市政府

年到2010年間都市人口增加近2億人口,. 幾乎等於全球第六大國。由於人口快速增. 加,都市化現象越來越明顯,已對各地政2,500. 府形成挑戰,因此,世界銀行提醒各地政2,000. 於 oas.bas.ntpc.gov.tw -

#78.台北都會區外圍市鎮的發展* - 一樹林鎮的研究 - 地理學系

25) 謝英俊,新店地區都市化現象之研究,私立中國文化大學地學研究所地理組碩士論文,民國七十一年。 26)岡田謙著,陳乃譯,“台灣北部村落之祭祀範圍”,台北文物,9(4), ... 於 www.geo.ntnu.edu.tw -

#79.地方政府都市化還是市民地域? 評邢幼田

張過程中更周邊的鄉村地區出現. 的失地農民現象。該地域的抗爭. 更多體現了國家主義在都市擴張. 中的勝利,大量失地農民失去了. 原有 ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#80.都市的起源與發展

至於都市化的定義,由各種都市現象及特徵中,可歸納為下列各項: ... 然而,就人類都市化的進程而言,促成近代都市大量成長與都市化人口急遽增加的 ... 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#81.【謝田】:中國和美國的城市化之對比| 城鎮化| 大紀元

城市化(Urbanization)也稱城鎮化、都市化,是指人口和產業在城市聚集、鄉村轉變為城市(鎮)的過程。對當今社會來說,這是工業化、現代化發展的必然 ... 於 www.epochtimes.com -

#82.都市化、社區與城鄉關係

下,很多開發中國家呈現首要都市與過度都市化的現象,對此二現象與社會. 經濟發展的關連,有著正面與負面的看法。以人口分布而言,台灣社會並未. 呈現首要都市或過度都市化 ... 於 www.ios.sinica.edu.tw -

#83.戰後墨西哥都市化之研究 - 苦勞網

由於墨國政府對都市發展政策缺乏先見之明,以致引發出許多的問題,也使墨國出現了所謂「過度都市化」 的現象。在社會層面上,尤以貧民窟、房屋短缺及環境污染等最為 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#84.都市成長為什麼要國家總人口率高於都市人口成長率- Clearnote

都市成長=都市人口的自然成長(出生、死亡) 都市化=鄉村人口移入國家人口 ... 下列/ ”哪兩個國家在1900 ~ 1950 年間只有都市成長,而無都市化現象? 於 www.clearnotebooks.com -

#85.桃園國際機場捷運沿線之土地開發與都市化歷程 - ProQuest

關鍵字:機場捷運、土地開發、都市化II Land Development and Urbanization in the ... 首先第一節是了解都市化現象,從都市成長、 核心邊陲到Desakota 理論;第二節為 ... 於 search.proquest.com -

#86.影響地方經濟發展因素之差異性分析

現改制前後,北高兩市在工業化、都市化、勞動力人口、FDI、政府支出均有. 明顯差異;本文並就兩個都市在這些變數的差異與變遷 ... 這樣的歷史結構現象,當然使高雄市相 ... 於 www.ouk.edu.tw -

#87.去都市化|方格子vocus

Deurbanization,這是一個目前在世界各地發生的趨勢,隨著全球化的崩潰,人們逐漸從都市逃到地方,一個新的社會趨勢已經出現。未來幾十年世界各地的 ... 於 vocus.cc -

#88.都市生態研究的演進與展望

由於都市化對「環境的改良」及外來 ... 圖2 不同都市化程度下昆蟲數量受生物因子影響的情況。 (修改翻譯自Faeth et al. ... 個重要的意義,當生態現象被揭示後也可能. 於 ws.tfri.gov.tw -

#89.都市化- 維基百科,自由的百科全書

都市化 (英語:urbanisation),又稱城鎮化、城市化,是指原本人口密度較低的聚居地因為人口逐步聚集、經濟活動日益頻繁、基礎設施規模進一步擴大而變成都市因而引起一 ... 於 zh.wikipedia.org -

#90.橫越一萬年的都市化與都市的演化(Urbanization ... - VoiceTube

橫越一萬年的 都市化 與都市的演化(Urbanization and the Evolution of Cities across 10,000 Years). 5571 582. 阿多賓發佈於2014 年03 月18 日. 更多分享 分享 於 tw.voicetube.com -

#91.地理4-1B | Poetry Quiz - Quizizz

都市化現象 成為臺灣目前區域發展的主要特色,請問:這種現象和下列何者的關係最為密切? answer choices. 城鄉聚落人口的社會移動. 第一級產業的 ... 於 quizizz.com -

#92.高一地理第二冊都市補充資料~都市發展與都市化

1.3 工業革命與都巿化• 都市發展現象• 都市成長:都市. 都市擴張與郊區化• 都市問題及運輸革新,使都市居民大量. 1.5 都市化的歷程1. 於 lovegeo.blogspot.com -

#93.台灣都市發展史

會,加速城鄉人口拉距的都市化現象,另一方面也促成大型都市的出現。南北首. 要都市台南及台北(艋舺與大稻埕)在19 世紀末期的市街人口規模約在五萬人上. 於 research.ncnu.edu.tw -

#94.開發中國家的都市人口成長除了鄉城移民之外

都市化現象 雖較遲發生,但發展更為快速,主要原因如下:. 鄉村人口大量湧入都市。 開發中國家的都市人口成長除了鄉城移民之外,還有都市中快速上升的自然增加率。 於 203.64.161.7 -

#95.行星都市化(planetary urbanization):當整顆地球成為一個 ...

然而,這些定義都無法捕捉行政區域外的「都市化」現象,而且各國使用不同的人口數量作為衡量都市的標準。 在人口資料蒐集上也存在著每個國家的人口 ... 於 geogdaily.wixsite.com -

#96.第十九章聚落(二) - 社會科教室

交通擁擠是大都市必然面臨的問題,道路及停車位面積相對於人、車快速增加的不足,是市區內部交通惡化的基本原因。此外,因都市擴張而導致的郊區化現象,使通勤人口大量增加 ... 於 etextbook.ntnugeog.org