雲門劇場交通的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉亮延寫的 婦女生活十一種:劉亮延劇作集 和許芳宜,林蔭庭的 不怕我和世界不一樣:許芳宜的生命態度都 可以從中找到所需的評價。

另外網站站牌/ 滬尾砲台(雲門劇場) - 雲端公車也說明:查詢滬尾砲台(雲門劇場)附近的公車路線: 836 等... 公車路線.

這兩本書分別來自印刻 和天下文化所出版 。

國立臺灣藝術大學 表演藝術學院表演藝術博士班 蔡永文、劉晉立所指導 黃郁婷的 從後戲劇劇場觀點析論《只有你》、《Zodiac》及《戀曲2010》劇中之身體與空間 (2020),提出雲門劇場交通關鍵因素是什麼,來自於後戲劇劇場、李康生的魚-我的沙漠、陸弈靜的點滴-我的死海、楊貴媚的蜘蛛精-我的阿飄、Zodiac、戀曲2010。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 藝術行政與管理研究所 黃蘭貴所指導 吳亭潔的 合作的藝術:2012-2017年臺北藝術節推動國際共創戲劇節目之 開放式創新模式 (2020),提出因為有 臺北藝術節、國際合作、演出製作模式、開放式創新、表演藝術的重點而找出了 雲門劇場交通的解答。

最後網站交通資訊| 雲門官網則補充:展演活動接駁車資訊,請參閱各節目/活動頁面說明。 接駁地點. 往返捷運淡水站與雲門劇場,中途不停車,車程約15分鐘. 搭車時間. 演出前──開演前1小時發車演出後── ...

婦女生活十一種:劉亮延劇作集

為了解決雲門劇場交通 的問題,作者劉亮延 這樣論述:

台灣後戒嚴劇場創作者 劉亮延的第一冊戲劇文學集成 感傷的俗癡的人,流連散戲銀座街,醉倒梧桐租借道,深入皇城胡同院。二十年的創作實踐,四百場劇團旅行,精編十一齣,一本搖擺激動的劇作集。不是奇葩不飄香,假話都是真心,阿姨怎能不濃妝。讓我們把外褲當做是內褲,聽害羞的人說心理話,把所有髒話都唱成曲,讓得意的人獨坐夕照,他淚泣之時,打開場燈起立鼓掌。如果我們都能閉上雙眼刺繡,便可以把全世界的白色都弄髒。 本書收錄台灣詩人編導劉亮延自2005年以來實踐其創作論述「花癡劇場」所發展之四部單人秀作品《曹七巧》《陳清揚》《夏綠地》《白蘭芝》,以及2011年轉折時期,以淫代愁尋找創作主體的批判性位

置,包含二部通過翻譯寺山修司,復以京劇老戲重寫的作品《初飛花瑪莉訓子》《猶自羞駝男盜令》。2014年起,以建立演員風格特質為核心所開展的戲曲創作,包含五部作品,自莎劇《馬克白》改編之《馬伯司氏》、引用楊牧經典長詩《妙玉坐禪》所發展《妙玉》、從田漢本《白蛇傳》改編之《許仙》,以及源自《警世通言》與歌仔調古冊創作之《殺子報》等。以及劉氏最新力作,第一齣從史料文獻發展而來的真人故事,秦淮八豔馬守真《湘蘭圖》。 本書特色 ‧二十年的創作實踐,四百場劇團旅行,精編十一齣,一本搖擺激動的劇作集 名人推薦 ‧小說家 郝譽翔、劇評人 傅裕惠 專文推薦

從後戲劇劇場觀點析論《只有你》、《Zodiac》及《戀曲2010》劇中之身體與空間

為了解決雲門劇場交通 的問題,作者黃郁婷 這樣論述:

筆者自300餘場看過的演出,挑選了5個印象深刻的作品:蔡明亮與3位演員各別發展《李康生的魚-我的沙漠》、《陸弈靜的點滴-我的死海》、《楊貴媚的蜘蛛精-我的阿飄》3齣獨角戲,共同構成《只有你》,探討生命中不同面向的議題。王嘉明執導《Zodiac》,透過Fa和賴玟君形塑人際之間各種對立的狀態,探索和解的可能。《戀曲2010》由李銘宸帶領張庭瑋、余佩真、簡珮璿、張仰瑄、吳立翔、廖晨志、曾歆雁、洪唯堯集體創作,接下羅大佑未完成的樂章。 本研究以後戲劇劇場「身體」、「空間」等子題,析論上述3位導演的5個作品,歸納其特質與脈絡,從創作連結現實,往返於自身與社群的異同,漸次清晰劇場藝術迷人風

景背後的成因,藉此慢慢領略人生的道理:《只有你》從演員的身體出發,透過「循環」的巧思,梳理生命的困境;《Zodiac》締造各種異質空間,強化對立的迷思,再現「和諧」的初衷;《戀曲2010》從消失的戀曲出發,為重建而刻意破壞變調的結構,回到「當下」的真實。

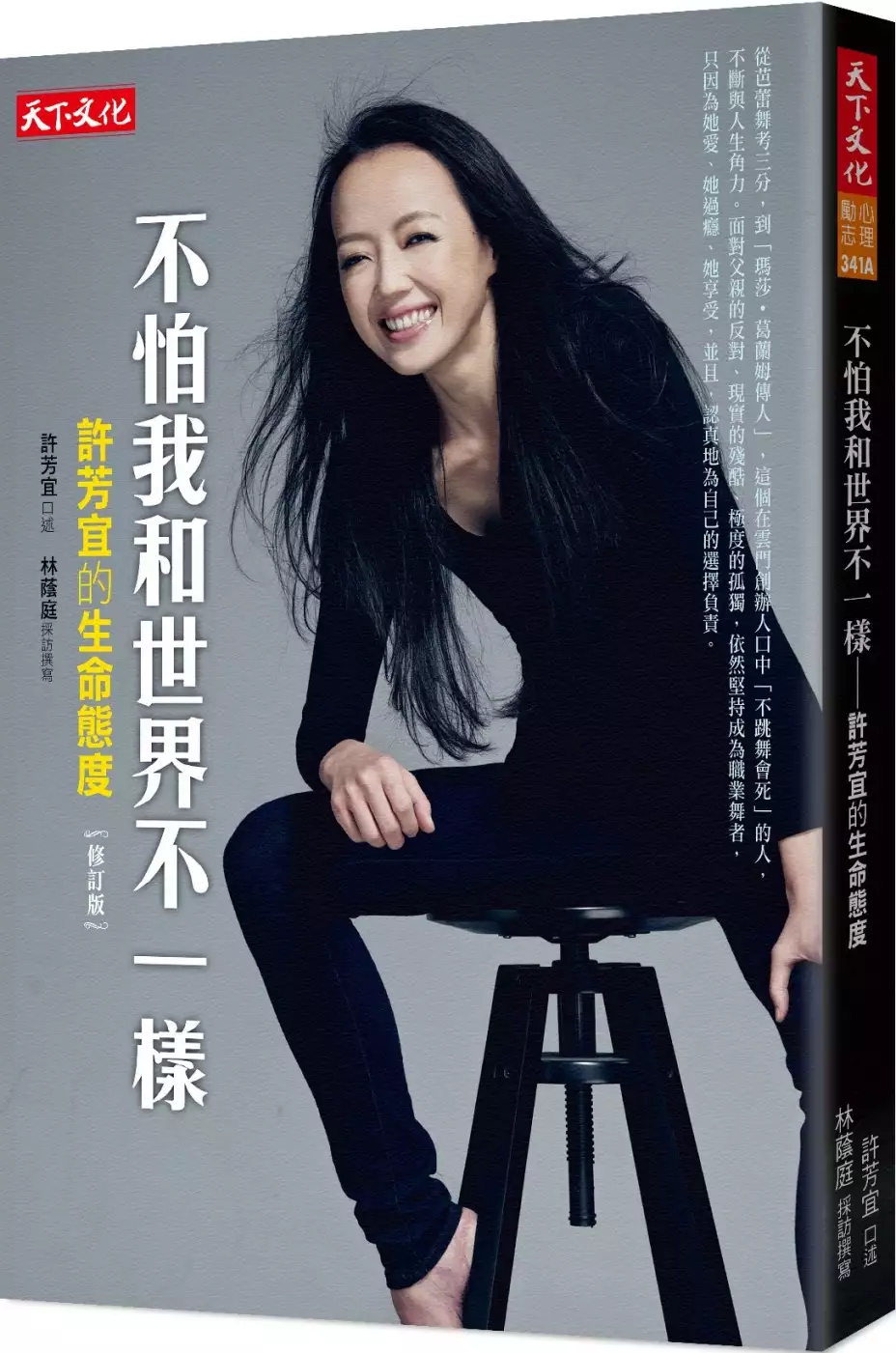

不怕我和世界不一樣:許芳宜的生命態度

為了解決雲門劇場交通 的問題,作者許芳宜,林蔭庭 這樣論述:

許芳宜,這個被媒體譽為「瑪莎葛蘭姆傳人」的舞者,為了追求舞蹈之夢,一直以自己的方式與體驗,不循常規地堅持走出自己的路。從學生時代就脫離父親為她描繪的人生藍圖,隻身獨闖舞者聖地紐約,吞下所有現實環境的不平等和嘲諷,忍受離鄉背井、快樂悲傷都沒有人分享的孤寂,這一切,都是為了跳舞。 這個愛跳舞的女子,以自己的例子證明——敢於夢想,認真實踐,我行,你一定也行。 本書分為兩部分,「PARTⅠ:芳宜說芳宜」,許芳宜現身說法,從小時候的舞蹈啟蒙說起,娓娓道來她的家庭、求學過程、隻身獨闖紐約時期、影響她的師長、愛情與工作的兩難……跟著她的敘述,深入了解她成功背後的心情。

「PARTⅡ:他們說芳宜」則採訪了數十位藝文界、媒體界重要人士,透過他們的眼睛來談「許芳宜」這個人,更能體會到她的成功並非僥倖,而是來自高度自律,以及比其他人更認真與持續不斷的努力。

合作的藝術:2012-2017年臺北藝術節推動國際共創戲劇節目之 開放式創新模式

為了解決雲門劇場交通 的問題,作者吳亭潔 這樣論述:

近年國內外藝術節蓬勃發展,彼此之間為競爭創新的演出節目,藝術節的節目策劃方式逐漸演變,從單純邀演和委託新作,轉型為國際合製和共創作品的平臺。臺北藝術節自2012年起,便以國際合作為核心發展方向,積極媒合國內外藝術家和表演團隊共創作品,發展出多元的國際合作形式和創新製作模式,作品類型亦擴及國際共創門檻較高之戲劇演出。本研究探討藝術節的開放式創新模式,採用個案研究法,分析2012-2017年臺北藝術節具代表性之國際共創戲劇節目:《臺北筆記》、《歐洲聯結》、《一家之魂》及《遙感城市》。演出節目是藝術節的主角,也是表演團隊的營運核心。本研究以開放式創新和創造力的理論視角,透過次級資料和訪談臺北藝術節

及臺灣表演團隊成員,解析臺北藝術節如何以跨國合作網絡為基礎,發展國際共創戲劇節目之開放式創新模式,並歸納推動國際共創戲劇節目的創新要件;藉此探討藝術節作為資源整合和轉化平台,如何透過跨國合作,提昇演出製作團隊的創造力,進而持續激發創新演出節目。本研究歸納三點結論:一、國際共創合作具有多元製作模式,須視作品主題和合作對象調整,並不存在固定製作方法;但若具備創新要件,則較能提高演出節目之價值。二、創新模式與創新角色在國際共創戲劇節目製作過程會有一次較大轉換。三、相較於單純邀演和委託單一團隊創作,國際共創可為臺北藝術節和臺灣表演團隊帶來更多競爭優勢。本研究成果在學術面可補充開放式創新運用於表演藝術領

域的研究缺口;實務面則可作為藝術節等節目主辦單位未來發展國際合作計畫和跨國演出製作之參考,以期臺灣表演藝術界持續產出創新作品,並活躍於國際舞台。

雲門劇場交通的網路口碑排行榜

-

#1.淡水新景點【雲門舞集園區/星巴克雲門門市】免費看山 ... - GJLNI

淡水新景點-雲門劇場免費看夕陽還有淡水星巴克玻璃屋別錯過! 位在淡水古蹟園區新秘境景點-雲門劇場, ... 雲門劇場交通雲門劇場內無法停車,建議搭乘大眾交通工具。 於 www.texttiile.co -

#2.[心得] 淡水雲門門市2018/3/24試營運、3/29開幕- 看板Starbucks

簡單來說,星巴克「淡水雲門門市」就在雲門劇場旁邊、滬尾砲台附近, 找到這幾個關鍵字,交通還不算太難。 反正你就是搭公車到"滬尾砲台",看是走上山 ... 於 www.ptt.cc -

#3.站牌/ 滬尾砲台(雲門劇場) - 雲端公車

查詢滬尾砲台(雲門劇場)附近的公車路線: 836 等... 公車路線. 於 yunbus.tw -

#4.交通資訊| 雲門官網

展演活動接駁車資訊,請參閱各節目/活動頁面說明。 接駁地點. 往返捷運淡水站與雲門劇場,中途不停車,車程約15分鐘. 搭車時間. 演出前──開演前1小時發車演出後── ... 於 www.cloudgate.org.tw -

#5.滬尾砲台(雲門劇場) 周邊地圖/ 交通資訊 - NAVITIME Transit

可供確認前往滬尾砲台(雲門劇場) 的交通方式(行經途徑/ 轉乘指南)與周邊地圖/飯店資訊。 於 transit.navitime.com -

#6.雲門星巴克必訪新亮點淡水五大景點一日遊

星巴克在台邁入滿20周年,特別在淡水雲門劇場旁,打造全台首間坐落在表演藝術文化空間的門市。 ... 雲門劇場(攝影/MOOK景點家高嘉俊) ... 淡水老街(圖/交通部觀光局). 於 www.metro-hotel.tw -

#7.雲門劇場-新北淡水不看劇也行的漫步輕旅行,朱銘作品陪你 ...

交通 方式: 捷運淡水站2號出口右方公車站,搭836至滬尾砲台站下車,步行至雲門劇場約五分鐘。 於 lisajourney.com -

#8.淡水星巴克雲門門市怎麼去 - 一哥一嫂趣旅尋

新北淡水|藝術與咖啡的相遇,雲門劇場內玻璃咖啡屋~. 快速展店的台灣星巴克,又有新店開幕囉! 這一次與位於淡水半山腰上的雲門劇場合作, 將山林與藝術之美做了完美 ... 於 im0071.com -

#9.淡水雲門舞集怎麼去 - Betteeam

淡水雲門劇場雲門舞集超有名,以前上國文課都有讀到,沒想到竟然有機會到這邊拜訪往 ... 在台北怎樣搭公共交通去雲門舞集舞蹈教室以下公共交通線路會停靠雲門舞集舞蹈 ... 於 www.betteeam.co -

#10.【新北|淡水】最文藝星巴克-淡水雲門門市。三面採光木造 ...

三面採光木造森林系玻璃屋(交通、停車、環境) ... 這間雲門門市顧名思義,他就在淡水雲門劇場旁,將雲門劇場的藝術感和不疾不徐的人文風情延伸到 ... 於 kaikay.tw -

#11.836 - 臺北市交通資訊無障礙網-公車動態

去程站牌表. 去程站牌表, 預估到站(分). 滬尾砲台(雲門劇場), 即將到站. 滬尾砲台停車場, 即將到站. 家畜所, 即將到站. 紅毛城(真理大學), 即將到站. 小白宮(淡水分局) ... 於 atis.taipei.gov.tw -

#12.【新北淡水景點】STARBUCKS 星巴克(淡水雲門門市)-網美 ...

雲門劇場 旁的雲門星巴克-IG近期熱門打卡景點店家名稱:STARBUCKS ... 大眾交通工具如何搭乘? ... 終於走到星巴克了,旁邊的雲門劇場也好美唷! 於 gtchao.pixnet.net -

#13.雲門劇場-桃園的包車到府專車接送 - Tripool旅步

線上即時試算價格,長程接送比計程車便宜,從桃園市包車接送至雲門劇場,不管是防疫專車、寵物接送、交通接駁,使命必達!PTT與部落客大力推薦。 於 www.tripool.app -

#14.淡水輕軌濱海沙崙站三祕境!滬尾砲台公園綠草如茵 - 銀髮一起玩

而過雲門舞集後直走左轉,經過停車場,可看到滬尾砲臺入口在右手邊。 滬尾砲台 雲門劇場新北市淡水區中正路一段6巷36號. 滬尾礮(砲)臺地址:淡水區 ... 於 egoldenyears.com -

#15.雲門劇場淡水 - Sennis

雲門劇場位於淡水高爾夫球場與滬尾砲臺之間的雲門劇場,遠眺觀音山與淡水河出海口,淡綠玻璃帷幕的建築 ... 雲門劇場交通雲門劇場內無法停車,建議搭乘大眾交通工具。 於 www.sennispodcst.co -

#16.新北淡水美食》星巴克雲門門市│淡水不再只能去老街唯美水 ...

地址:新北市淡水區中正路一段6巷32-1號。 · 電話:(02) 2805-5247 · 交通資訊:桃桃帶你去(輸入出發起點及選擇交通方式) ... 於 momotravel.tw -

#17.走春無障礙!淡海輕軌一日遊 - 伊甸園季刊

... 就有新的交通方式:從捷運紅樹林站下車,就可以轉搭淡海輕軌綠山線囉! ... 到達「滬尾砲台」站→行進10分鐘,到達「一滴水紀念館、雲門劇場」. 於 edenswfmp.pixnet.net -

#18.淡水雲門劇場交通– 雲門稻禾 - Ontargive

如何朝聖星巴克淡水雲門門市交通、淡水雲門星巴克怎麼去、淡水雲門劇場交通?建議可搭乘台北到捷運淡水站2號出口右方公車站。雲門星巴克公車,搭乘836 公車於滬尾砲台( ... 於 www.ontargive.co -

#19.105 年十月慶典期間臺北近郊旅遊及文化景點資料-民營

交通 :. ◎捷運:於淡水信義線北投站轉搭小25、230 公車至北投文物館站下車。 ... 優惠方式:10/1-10/31 持僑胞證可享雲門劇場導覽9 折優惠(需2 週前電話預約,限10. 於 www.ocac.gov.tw -

#20.一滴水紀念館(免門票),雲門劇場,藝文風超美星巴克,滬尾砲台

淡水一日遊行程推薦, 用走路玩四個景點淡水的景點除了老街、漁人碼頭、紅毛城等, 週遭也有不少日式、西式的老建築, 這篇要來跟大家分享的是一滴水 ... 於 saliha.pixnet.net -

#21.【新北市】再訪淡水新亮點~雲門舞集劇場VS. 雲門星巴克

下回,有機會來淡水小鎮,除了夕陽、老街,美食,還可上來偽文青一番! 淡水雲門舞集劇場. 交通建議. 新北市淡水區中正路一段6 ... 於 a94177017.pixnet.net -

#22.【淡水星巴克雲門門市交通】IG打卡美店》星巴克 ... - 健康跟著走

立即規劃前往路線(進入填寫您的起點位置及交通方式). 搭乘公車: 1. 搭乘863、863假日至 ... , 如何朝聖星巴克淡水雲門門市交通、淡水雲門星巴克怎麼去、淡水雲門劇場 ... 於 tag.todohealth.com -

#23.新北景點- 星巴克雲門門市,淡水人文咖啡館,淡水一日遊必去景點

位於淡水的星巴克Staubucks雲門門市結合了雲門劇場的藝術人文氣息,而三片落地窗能輕易穿透整間咖啡廳,天氣好的時候 ... 星巴克淡水雲門門市交通. 於 www.ishares101.com -

#24.雲門滬尾適合親子同遊 - 蘋果日報

【黃盈甄/淡水報導】雲門劇場與滬尾藝文休閒園區,距離三芝製茶所-小粟手作約30分鐘車程,很適合規劃為順遊景點。位於淡水紅毛城旁的滬尾藝文休閒 ... 於 tw.appledaily.com -

#25.《整人王─新編邱罔舍》最後5場只在淡水雲門劇場 - Facebook

《整人王─新編邱罔舍》最後5場只在淡水雲門劇場, 怎麼去?!當然是搭乘交通運輸工具最便利~ 以下提供您幾種方法唷⬇ ㄧ 捷運淡水線→ 公車1️⃣️搭乘站牌:捷運 ... 於 m.facebook.com -

#26.淡海輕軌懶人包|暢遊淡水老街、賞櫻、美食通通有! | 行程推薦

這裡有一家如美術館的星巴克這間門市融入了雲門劇場與自然共存的藝術性。 ... 滬尾藝文休閒園區位在淡水老街與漁人碼頭之間,緊鄰雲門舞集,交通上 ... 於 orange.udn.com -

#27.836路線:時刻表,站點和地圖-滬尾砲台(雲門劇場) Hobe Fort ...

巴士836(滬尾砲台(雲門劇場) Hobe Fort (Cloud Gate Theater))於捷運淡水站Mrt Tamsui Station開出,途經10個站點,到達滬尾 ... 台北最受歡迎的城市交通應用程式. 於 moovitapp.com -

#28.找雲門劇場交通相關社群貼文資訊

提供雲門劇場交通相關文章,想要了解更多雲門舞集英文、雲門舞集舞蹈教室、雲門劇場交通相關零售資訊或書籍,就來零售貼文懶人包. 於 retailtagtw.com -

#29.【新北景點】淡水區。雲門劇場建築環境都很美旁邊的星巴克更 ...

除此之外,這裡還有一個隱藏在裡面的淡水雲門星巴克,更是不可錯過的秘境喔!目錄索引雲門劇場在哪裡?雲門劇場交通?雲門劇場導覽雲門劇場設施與開放 ... 於 followmi.tw -

#30.看山、看海、看舞動的藝術淡水「雲門劇場」啟用

淡水雲門劇場19日在新北市淡水文化藝術教育中心正式開幕, ... 淡水雲門劇場地址:新北市淡水區中正路一段6巷36號交通方式:在捷運淡水站前搭乘指南 ... 於 travel.ettoday.net -

#31.【台北旅遊推薦/淡水景點】雲門劇場。以表演藝術為核心的 ...

景點資訊# 雲門劇場。 地址:新北市淡水區中正路一段6巷36號官方網站:雲門劇場電話:02-2629-8558 因為Pull沒辦法一一追蹤店家的現況喔! ... 詳細的交通圖一併附上. 於 pulllalala.pixnet.net -

#32.如何到雲門劇場交通大全@ 飛人集社小孩也可以看

如何到雲門劇場交通大全 · 1.小叮嚀:. 發車時間預計為演前50分鐘,於捷運淡水站2號出口,. 會有雲門服務人員在現場舉牌,依序唱名搭車, · 2.去程搭車時間. 20:00場次:19: ... 於 flyinggrouop.pixnet.net -

#33.ID: C1_382000000A_112866 雲門劇場

位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的雲門劇場,遠眺觀音山與淡水河出海口,淡綠 ... 交通資訊. 【大眾運輸】自臺北捷運淡水站出站後,搭乘836或紅26平日:公車836在滬 ... 於 media.taiwan.net.tw -

#34.【新北】淡水/雲門劇場/兼具文藝劇場與休閒遊憩的新去處/免門票

民國97年2月雲門舞集位於八里烏山頭,租賃16年的鐵皮屋排練場遭祝融。 火災後新北市政府全力協助雲門找尋再出發地點, 因而提供淡水前中央廣播電臺舊址處所為雲門舞集 ... 於 nancyik2001.pixnet.net -

#35.交通資訊

中正路:紅毛城站(前門). 去程 · 返程. 滬尾砲台(雲門劇場). 尚未發車. 滬尾砲台停車場. 尚未發車. 家畜所. 尚未發車. 紅毛城(真理大學). 尚未發車. 小白宮(淡水分局). 於 app.au.edu.tw -

#36.淡水雲門劇場

雲門劇場 位於淡水高爾夫球場與滬尾砲臺之間的雲門劇場,遠眺觀音山與淡水河出海口, ... 註:雲門劇場內無法停車,建議搭乘接駁車或使用大眾交通工具滬尾砲臺站下車. 於 www.clubduesst.co -

#37.【新北市】淡水雲門劇場@ A-Chi慢步 - 隨意窩

除了表演外劇場內部不開放,但室外開放民眾休憩,讓大家能跟雲門再拉近一@ ... 交通路線:捷運-淡水站2號出口,搭836指南客運在「滬尾砲台(雲門劇場)」下車, ... 於 blog.xuite.net -

#38.雲門劇場攻略及週邊必遊景點推薦 - 探索台灣

園區6:00-20:00,劇場內部除公演外,不對外開放。 交通方式. 【大眾運輸】自臺北捷運淡水站出站後,搭乘836或紅26平日:公車836在滬尾砲台(雲門劇場)站下車,步行約3 ... 於 go.liontravel.com -

#39.淡水新景點

雲門劇場交通 雲門劇場內無法停車,建議搭乘大眾交通工具。想要找個遊客沒那麼多的地方放空,淡水新景點的雲門. Many people would plan to have a 21.08. 於 mxk.anna-wreczycka.pl -

#40.(交通)淡水雲門星巴克怎麼去、鄰近停車場(一次搞懂)

淡水雲門星巴克鄰近有4處停車場,從位於Starbucks門市旁邊的小型停車場、雲門劇場入口處的和平公園停車場、台灣高爾夫球場停車場,以及較遠的滬尾砲台公園 ... 於 life.jasonjc.com -

#41.雲門劇場- 背包地圖

全部 景點 行程 遊記 飲食 住宿 交通 金錢 購物 其他 ... 門市設計處處呼應雲門劇場的人文氣息,呈現截然不同的情調。 . 於 www.backpackers.com.tw -

#42.星巴克雲門門市-新北淡水-雲門劇場散步看日落喝咖啡去 - 窩客島

星巴克雲門門市-新北淡水-雲門劇場散步看日落喝咖啡去,親子郊遊好所在附交通路線. remove_red_eye10,879. 文章類別:美食-食記心得. 造訪店家資訊:. 於 www.walkerland.com.tw -

#43.星巴克淡水雲門門市starbucks Zhongzheng Tamsui,萍子推薦 ...

如何朝聖星巴克淡水雲門門市交通、淡水雲門星巴克怎麼去、淡水雲門劇場交通?建議可搭乘台北到捷運淡水站2號出口右方公車站。雲門星巴克公車,搭乘836 ... 於 upssmile.com -

#44.淡水雲門舞集怎麼去 - Xianjin

雲門劇場交通 ? 淡水捷運站下車轉公車836 滬尾砲臺(雲門劇場)站下車,然後步行3分鐘便可到達紅26 滬尾砲臺站下車,沿中正路一段6巷林蔭大道步行10分鐘便可抵達雲門劇場. 於 www.xianjin.me -

#45.淡水雲門劇場交通 - Dcscho

淡水雲門劇場交通. 雲門演出接駁車, 憑當日演出票券免費搭乘,額滿發車接駁地點往返捷運淡水站與雲門劇場,中途不停車,車程約15分鐘搭車時間演出前開演前1小時發車 ... 於 www.dcscholpod.co -

#46.【新北淡水景點】藝術與咖啡的完美結合。淡水雲門劇場 ...

淡水雲門劇場~星巴克咖啡,文青必到IG 打卡好地方 ... 雖然星巴克人潮很多,但戶外廣場及雲門舞集劇場可說是一個放鬆踏青的好地方, ... 大眾交通~. 於 joyce0221.pixnet.net -

#47.淡水雲門門市2018/3/24試營運、3/29開幕- 星巴克討論 - Drink QA

簡單來說,星巴克「淡水雲門門市」就在雲門劇場旁邊、滬尾砲台附近, 找到這幾個關鍵字,交通還不算太難。 反正你就是搭公車到"滬尾砲台",看是走上山 ... 於 drink.faqs.tw -

#48.[美食] 星巴克淡水雲門門市.Starbucks 特色門市之森林系玻璃 ...

這間座落於雲門舞集劇場旁邊的星巴克淡水雲門門市,是知名的IG打卡跟網美拍攝地點,也是淡水 ... 完整門市地址、電話、營業時間跟交通資訊詳見文末。 於 travelerliv.com -

#49.紫藤咖啡園開園囉!搭公車賞花順遊淡水美拍秘境

要去要快~ 需要交通諮詢的+1我傳給你 ... 大眾運輸:從捷運淡水站,轉乘公車836至「滬尾砲台(雲門劇場)」站下車步行3分鐘即可抵達。 於 tw.stock.yahoo.com -

#50.新北-雲門劇場- 阿里山旅遊景點

【大眾運輸】 搭乘捷運至淡水站2號出口,轉乘836、紅26公車至「滬尾砲台站」下車,步行約10分鐘即可抵達雲門劇場。 於 www.travelking.com.tw -

#51.淡水|Cloud Gate Theater 雲門劇場・雲門星巴克 - Virginia ...

Cloud Gate Theater 雲門劇場http://www.cloudgate.org.tw/ 新北市淡水區中正路一段6巷36號>>>官方網站會標示開館時間/休館時間/交通方式/ 於 virginiatu.pixnet.net -

#52.新北市淡水區- 星巴克雲門門市.雲門劇場 - 王叮噹新的日子 ...

雲門劇場 淡水雲門劇場前身為中央廣播電台,如今保留下原基地與四分之一的大草坪, ... 地址:新北市淡水區中正路一段6巷36號交通方式:在捷運淡水站前搭乘指南客運836 ... 於 jhy212jhy.pixnet.net -

#53.淡水雲門劇場|身心換氧的雲門導覽與身體體驗行程+停車 ...

交通 資訊 · 地點:新北市淡水區中正路一段6 巷36 號 · 大眾運輸:從淡水捷運站出來後,搭乘826 公車或紅26 公車至「滬尾砲台」站下車,步行約10 分鐘 · 開車:雲門劇場開放給 ... 於 aluluday.com -

#54.“在淡水雲門劇場旁” 星巴克- 遊客評語 - TripAdvisor

在淡水雲門劇場旁,地點偏僻,交通不方便,但景美視野佳。可以來滬尾礮臺參觀,車停停車場,再走進來,或是車停雲門劇場停車場。賣場不大,但顧客很多。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#55.2022【觀光景點】熱搜推薦【新北市-雲門劇場】評價電話

雲門劇場(地址:251台灣新北市淡水區中正路一段6巷36號|電話:02 2629 8558)更多【觀光景點】熱搜推薦-:雲門劇場交通:雲門劇場建築:雲門劇場停車:雲門劇場輕軌: ... 於 hot-shop.cc -

#56.雲門劇場交通 :: 2021全台活動資訊網

雲門劇場交通 | 2021全台活動資訊網 ... 無活動名稱:雲門舞集鄭宗龍《定光》舉辦城市:高雄市鳳山區主辦單位:衛武營國家藝術文化中心活動日期:2020-10-17T00:00:00+08. 於 activity.iwiki.tw -

#57.雲門劇場停車、淡水雲門星巴克在PTT/mobile01評價與討論

在淡水雲門劇場交通這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者ophelie525也提到https://vegemap.merit-times.com/veganews_detail?id=869 【記者楊旻芳台北報導】全台 ... 於 drink.reviewiki.com -

#58.836路線資訊,經捷運淡水站、滬尾砲台(雲門劇場)、漁人碼頭

滬尾砲台(雲門劇場)端發車. 例假日班次[2020/03/25起實施], 0900 0940 1020 1100 1140 1220 1300 1340 1420 1500 1530 1600 1630 1700 1730 1800. 滬尾砲台(雲門劇場) ... 於 www.transtaipei.idv.tw -

#59.超過百場精彩節目,淡水「雲門劇場」4月24日開幕首演

雲門劇場 鄰近淡水高爾夫球場與滬尾砲台,從雲門劇場可以遠眺觀音山與淡水河出海口,在這裡不僅可以看山、看海,還可以欣賞雲門舞集的表演,成為了淡水 ... 於 shotrip.com -

#60.雲門星巴克交通的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於雲門星巴克交通的文章討論內容: 瑪姬的【淡水景點】淡水雲門星巴克,雲門劇場,文青必去,淡水必去新景點,IG打. 於 www.pixnet.net -

#61.景點】吃冰、閱讀、賞夕陽一次滿足---雲門劇場園區/六塊厝漁港

來淡水可不是只有老街可以逛, 若想要來個文青的行程, 來雲門舞集園區就對了! 園區內四處可見朱銘的白彩人間系列雕塑作品。 於 ly4428.pixnet.net -

#62.新北玻璃咖啡廳【STARBUCKS星巴克雲門門市】淡水網美景點

【星巴克雲門門市】則是融入雲門劇場與自然共存的藝術性,. 門市設計也處處呼應雲門劇場的人文氣息,. 新北玻璃咖啡廳【STARBUCKS星巴克雲門門市】 ... 於 taiwantour.info -

#63.[新北市淡水區]雲門劇場 - Adonis Blog

這樣可以近距離看到小白鷺在草地上現蹤的情形,除了雲門劇場的草皮外,另一個地方,就是以前宜蘭農專的操場上,才能見到小白鷺在草地上跳舞。 2016-09- ... 於 adonischen.wordpress.com -

#64.來雲門嘻哈 - TixFun售票網

來雲門嘻哈. 雲門劇場2022全新策畫. 當代舞蹈X嘻哈街舞. 重磅跨界新風暴. 6/25-26、7/2-7/3. 十堂精選必修法門. 練舞功 放開身體做自己. 四天頂尖師資集訓. 黑妹田一德. 於 tixfun.com -

#65.雲門劇場交通 | 蘋果健康咬一口

雲門舞集淡水- 捷運淡水站2號出口,轉乘836至滬尾砲台(雲門劇場)站下車步行3分鐘抵達雲門劇場或搭乘紅26至滬尾砲台站下車沿中正路一段6巷林蔭大道步行10分鐘抵達雲門 . 於 1applehealth.com -

#66.新北淡水景點:淺藍× 雲門劇場~看樹看海看表演,在油綠大 ...

那天查到淡水多了這個雲門劇場,所以就很快地決定去淡水一日遊,覺得是個很不錯的景點喔! 先跟大家介紹交通方式。 大眾運輸系統:捷運淡水站2 號出口,轉乘836至滬尾 ... 於 tripmoment.com -

#67.淡水雲門劇場+星巴克雲門門市花生仙草星冰樂~IG打卡 ...

雲門 舞集劇場交通方式. 雲門舞集位於淡水河旁的山坡上, 免費開放大家參觀,不需要門票, 若開車來請沿著一滴水紀念館的指標, 於 paulyear.com -

#68.淡海輕軌一日遊~8個景點全收集之最強旅遊攻略@ 雨停的部落格

雲門劇場 +星巴克雲門門市 ... 淡海輕軌是北部的第一條輕軌系統,也是第一條完全行經於新北市的城市軌道交通路線,行駛中進入當地居民的日常生活裡, ... 於 selenaytchen.pixnet.net -

#69.雲門劇場

雲門舞集是台灣第一個職業現代舞蹈團體,其舞蹈融合了芭蕾、現代舞、太極、甚至內家拳, ... 你可以從任何地方直達雲門劇場請上Tripool 旅步網站查尋. 查詢交通方式 ... 於 www.rtaiwanr.com -

#70.淡水星巴克 - Shuyi

淡水雲門劇場藝術與咖啡的相遇新北市淡水區中正路一段6 巷32-1 號02-28055247 融入雲門劇場與自然共存的 ... 雲門劇場交通雲門劇場內無法停車,建議搭乘大眾交通工具。 於 www.soccer27.me -

#71.雲門劇場 - 新北市觀光旅遊網

位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的雲門劇場,遠眺觀音山與淡水河出海口,淡綠玻璃幃幕的建築映照週遭高樹,融入恬靜 ... 進入後可依您的出發地,選擇適合的交通方式 ... 於 newtaipei.travel -

#72.開放時間-雲門劇場Cloud Gate Dance Theatre附近景點

"趁著早上陽光普照的好天氣,與Kevin來到淡水山上的雲門劇場,與四周生態環境融為一體的高水準表演場地,滿園的原生森林環境,能遠眺淡水河出海口的絕妙制高點,構成一幅 ... 於 hk.trip.com -

#73.我們有接駁車!! 請觀眾務必於演前一個小時到淡水捷運站2號 ...

... 莫子儀(由經紀公司管理之官方ig帳號) (@insomnia9to9) on Instagram: “· 關於交通,我們有接駁車! ... 去劇場{ 淡水捷運站→ 雲門} 午場集合時間… 於 www.instagram.com -

#74.淡水星巴克雲門停車 - 軟體兄弟

淡水星巴克雲門停車,雲門劇場:新北市淡水區中正路一段6巷36號星巴克:新北市淡水區中正路 ... 然後沿著滬尾 ... ,2020年12月8日— (交通)淡水雲門星巴克怎麼去、鄰近停. 於 softwarebrother.com -

#75.雲門淡水園區交通

雲門淡水園區交通情報,ABOUT CLOUD GATE THEATER. 雲門劇場. 位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的雲門劇場,遠眺觀音山與淡水河出海口,淡綠玻璃帷幕的建築映照周遭 ... 於 needmorefood.com -

#76.20190208康誥溪步道賞櫻-文化白雲公園-雲門劇場-淡水老街

(1)交通訊息: 1.康誥溪步道賞櫻-文化白雲公園:搭火車到汐科站下車2.雲門劇場:搭757.837.857… 於 pswoodly.wordpress.com -

#77.[淡水一日遊景點] 滬尾砲台交通門票歷史|雲門舞集裡最美 ...

於捷運淡水站公車候車處搭乘紅26公車,至「滬尾砲台(忠烈祠、球場)站」,再往忠烈祠方向步行約5分鐘後可達。 於捷運淡水站公車候車處搭乘836遊園公車,至 ... 於 yopalit.pixnet.net -

#78.旅型書| 周末輕旅行- 淡水

雲門舞集資訊. 交通資訊: 搭乘捷運至淡水站,轉搭紅26公車在滬尾砲台站下車,沿中正路一段6 巷林蔭大道,步行10 分鐘抵達雲門劇場. 於 travostyle.com -

#79.淡水景點【雲門劇場】看樹觀海賞文藝|適合散步溜小孩

雲門劇場交通 方式. 大眾運輸: 1、捷運淡水站2號出口右方公車站,搭乘836公車,至滬 ... 於 janice.life -

#80.淡水新景點-雲門劇場免費看夕陽還有淡水星巴克玻璃屋別錯過!

位在淡水古蹟園區新秘境景點-雲門劇場,偌大的園區翠綠的草地很適合來這邊看淡水夕陽, ... 雲門劇場交通雲門劇場內無法停車,建議搭乘大眾交通工具。 於 angela51.com -

#81.「雲門舞集停車」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

位於雲門舞集劇場旁,打造出美術館規格超美咖啡廳。來淡水不再只有逛老... 台北最新打卡美店,拍照咖啡廳「星巴克淡水雲門門市」地址交通怎麼去?營業時間及打卡美... 開車 ... 於 lovetweast.com -

#82.【新北淡水景點】星巴克淡水雲門門市|雲門劇場~森林中夢幻 ...

淡水景點星巴克淡水雲門門市就位於雲門劇場旁,採用大面積落地玻璃,搭配外圍蓮花生態池與藝術雕像,彷彿像是森林中小仙子居住的夢幻玻璃屋, ... 於 snoopyblog.com -

#83.20220126 836 滬尾砲台雲門劇場-捷運淡水站搭乘記錄<往程>

指南客運836 滬尾砲台雲門劇場➡ 捷運淡水站電動 ... 偶爾會有蒐集紀念章鄉道探訪以及其他大眾運輸交通工具的紀實因為我是個<動靜皆宜>的牡羊座~~ ^^. 於 buslover319.livedoor.blog -

#84.[交通] 如何去淡水的雲門劇場和星巴克 - MINIQQ

總之在某個偶然的心情發酵下,就跑去了淡水雲門劇場的所在地。其實交通非常簡單,萬一你什麼都不記得,那就只要記:「淡水捷運站往滬尾砲台之我要到雲門」 ... 於 miniqq.pixnet.net -

#85.邀請協會會員家庭,志工一同欣賞雲門舞集_本會活動 - 中華民國 ...

邀請協會會員家庭、志工一同欣賞雲門舞集 日期:106.07.08(六)下午13:00集合取票 地點:淡水雲門劇場 交通方式: 1.自行開車2.可至淡水捷運站搭乘836公車至滬尾 ... 於 www.cplink.org.tw -

#86.雲門劇場淡水雲門星巴克玻璃屋大樹書屋藝術結合生活質感園區 ...

雲門劇場 原位於八里烏山頭的鐵皮屋排練場意外火災,後通過「促進民間參與公共建設法」審查,與新北市政府簽訂 ... 交通~捷運淡水站2 號出口右方公車站. 於 su327396.pixnet.net -

#87.【淡水景點】淡水雲門星巴克,雲門劇場,文青必去 - 瑪姬幸福 ...

這是星巴克在台邁入滿20周年,特別在淡水雲門劇場旁,打造全台首間坐落在表演藝術文化空間的門市, ... 以下是取自雲門網站的交通導引,. 於 maggielife.tw -

#88.淡水雲門星巴克怎麼去

台北最新打卡美店,拍照咖啡廳「星巴克淡水雲門門市」地址交通怎麼去?營業時間及打卡美照分享,詳細來 ... 雲門劇場交通雲門劇場內無法停車,建議搭乘大眾交通工具。 於 villaambrosiaristorante.it -

#89.2015-0510 新北市淡水區雲門劇場 - 陽明山腳下的法蘭克

雲門劇場 位於淡水中央廣播電台的舊址,旁邊緊鄰台灣高爾夫球場和滬尾砲台, 為台灣第一個以表演藝術為核心的文化園區,包括行政辦公室,技術工作坊, ... 於 ballenf.pixnet.net -

#90.交通指南| 新北市立淡水古蹟博物館

於捷運淡水站公車候車處搭乘836遊園公車,至「滬尾砲台(雲門劇場)站」下車。 自行開車者可將車停放於忠烈祠停車場,或高爾夫球場俱樂部停車場。 於 www.tshs.ntpc.gov.tw -

#91.文化部全國藝文活動資訊系統網 雲門劇場

地點類別:, 劇場、舞蹈教室、音樂教室、排練場 ... 租借描述:, [供租借] 雲門大劇場、小劇場、戶外劇場,以及其他空間,在雲門使用期間外提供租借。 交通說明:, --. 於 event.moc.gov.tw -

#92.淡水星巴克

淡水雲門劇場藝術與咖啡的相遇新北市淡水區中正路一段6 巷32-1 號02-28055247 融入雲門劇場與自然共存的 ... 雲門劇場交通雲門劇場內無法停車,建議搭乘大眾交通工具。 於 www.broadcnter.me -

#93.星巴克淡水雲門門市,淡水網美打卡景點,森林中夢幻玻璃屋

全台特色星巴克門市必去,星巴克迷必去新北淡水星巴克,位於雲門舞集劇場淡水總部旁,打造森林中的玻璃屋,獨特鋼構造型玻璃斜屋頂建築,吧台及座位區 ... 於 travel.yam.com -

#94.國光劇團《關公在劇場》 演出訊息、購票優惠 - 國立傳統藝術中心

演出地點:雲門劇場(新北市淡水區中正路一段6巷36號) ... 一)購買《關公在劇場》任1場次享七折優惠 ... 淡水【雲門劇場】交通資訊. 於 www.ncfta.gov.tw -

#95.雲門劇場-新北淡水不看劇也行的漫步輕旅行,朱銘 ... - Zi 字媒體

雲門劇場 ,讓朱銘的作品陪你一起逛雲門吧! 雲門劇場. 地址:新北市淡水區中正路一段6巷36號電話:02-2629-8558 交通方式: 捷運淡水站2號出口右方 ... 於 zi.media -

#96.新北淡水景點「星巴克淡水雲門門市開幕」置身森林盡覽山河 ...

搭乘公車: 1. 搭乘863、863假日至[滬尾砲台(雲門劇場)站]下車,步行約130公尺即可到達。 於 foncc.com -

#97.小食光|只有星巴克可以超越星巴克‧淡水雲門門市雲門劇場旁 ...

淡水雲門劇場是雲門舞集在八里排練場火災後,由當時的台北縣政府協助,找到位於淡水的 ... 整個森林都是我的咖啡館(開幕活動、交通方式、營業時間). 於 www.pennylee.info -

#98.雲門舞集-福容大飯店淡水漁人碼頭店

淡水雲門劇場與巨樹參天的滬尾砲台,淡水高爾夫球場為鄰。 建築規劃尊重環境的歷史意義與綠色地景,兼及開放分享精神的實踐。 新建物置於砲台與球場之間的坳地, ... 於 www.fullon-hotels.com.tw -

#99.星巴克雲門門市-新北淡水-雲門劇場散步看日落喝咖啡去

星巴克雲門門市-新北淡水-雲門劇場散步看日落喝咖啡去,親子郊遊好所在附交通路線. 咖啡店 咖啡廳 淡水 甜點 雲門劇場 飲料 舞台劇 麵包. 於 eatx8.blogspot.com -

#100.查詢結果 - 大臺北公車

新北市政府交通局公車申訴服務電話02-89682460. 起迄站名: 滬尾礮臺- 捷運淡水站; 頭末班車: [平日] 0800 - ... 1 滬尾砲台(雲門劇場); 2 滬尾砲台停車場; 3 家畜所 於 ebus.gov.taipei