雲門劇場淡水的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 共時的星叢:風車詩社與新精神的跨界域流動(精裝珍藏版) 和林小南(小南方)的 輕描淡水:速寫水岸・山色與街廓都 可以從中找到所需的評價。

另外網站雲門劇場-新北淡水不看劇也行的漫步輕旅行,朱銘作品陪你 ...也說明:交通方式: 捷運淡水站2號出口右方公車站,搭836至滬尾砲台站下車,步行至雲門劇場約五分鐘。

這兩本書分別來自原點 和太雅出版社所出版 。

國立臺灣藝術大學 戲劇學系表演藝術碩士班 趙玉玲所指導 李昆翰的 丹尼爾·雲·坎波斯《樂音工人》街舞跨領域研究 (2021),提出雲門劇場淡水關鍵因素是什麼,來自於《樂音工人》、舞蹈宏觀結構分析、拉邦動作分析、丹尼爾‧雲‧坎波斯、街舞、嘻哈劇場。

而第二篇論文國立臺南大學 戲劇創作與應用學系碩士班 王婉容所指導 陳劭鈞的 社區劇場的歷史書寫和歷史再現──以臺南水交社眷村社區劇場《那些煙花燦爛的歲月》之編創與展演為例 (2020),提出因為有 社區劇場、對話性美學、應用劇場美學、民眾劇場美學、編創美學、記憶美學、大眾史學、影視史學、歷史詩學、村史運動、地方感、水交社眷村的重點而找出了 雲門劇場淡水的解答。

最後網站雲門舞集淡水園區今動土開工 - 公視新聞網則補充:占地1.5公頃的淡水園區擁有四座表演場所,未來規劃350人座的雲門劇場,將定期推出雲門與國內外團體的表演,這也是華人社會第一座以表演藝術為主題的 ...

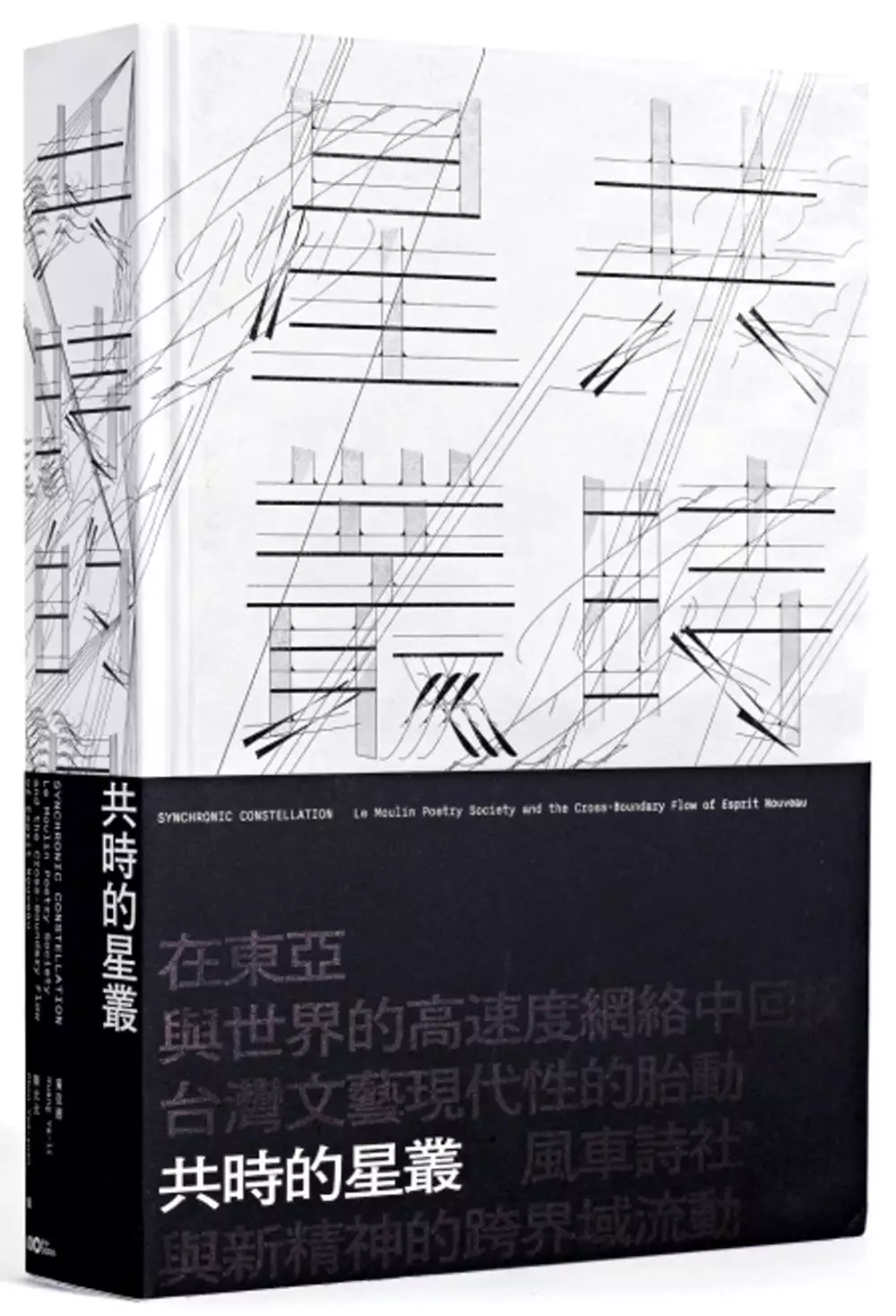

共時的星叢:風車詩社與新精神的跨界域流動(精裝珍藏版)

為了解決雲門劇場淡水 的問題,作者unknow 這樣論述:

通往日治台灣前衛──最豐富的文藝圖文史料 橫跨 文學∣電影∣美術∣攝影∣劇場∣音樂∣舞蹈 《日曜日式散步者》企劃編輯+設計團隊,再次合作 輻射台灣文藝現代性的胎動 繼《日曜日式散步者》,以風車詩社為透鏡、為輻輳起點, 看見人與思潮如何移動、交會、共振,創造百年台灣新文藝表情 【特別收錄】台灣主題大展──「共時的星叢」展覽主題┼作品 見證「台製現代」,一個美得前衛、有個性的台灣 ▌邀集跨領域名家聯手撰述 金馬獎紀錄片《日曜日式散步者》團隊企劃,歷時七年的追尋與籌備,內容收錄百年台灣前衛文藝史料精選及橫跨歐亞洲各國展品,並由《日曜日式散步者》一書主編陳允

元邀集當代跨領域專家聯手撰述,《日曜日式散步者》導演黃亞歷與策展團隊聯手書寫,以豐富的文字及圖像內容,讓我們看見彼時台灣獨有的新文藝表情,重現各自璀璨,又相互輝映的時代。 ▌所謂時差,其實是脈絡問題,台灣文藝自主意識的起點 書中所輻射的面向,一方面可看見風車詩社和同時代、跨國境、跨民族、跨藝術領域的藝文交流狀況,同時也反身辨識台灣如何在殖民地的條件下,在文藝路線的辯論、也在與東亞乃至與世界文藝思潮的接觸中,逐步發展出台灣文藝的自主意識。 雖然「現代」的概念來自西方、並經由殖民母國日本引入,但台灣的新文藝發展,無疑是一種經由台灣創作者重新理解、組裝、詮釋而生成的「台製現代」。

這一個部分的思考,呈現在本書第一章「兩種前衛:東亞現代主義/左翼網絡中的殖民地台灣」及第二章「新浪潮湧至:東亞跨界域共振」的文章之中。撰稿的學者們,除了談台灣與世界的接點,毋寧更把重點放在台灣在各種藝術領域與世界的「共振」與在地實踐。 這本書並不停留在前衛藝術爆發的1920、30年代,更向後延展至戰爭期的1940年代,透過戰時台人、在台日人藝文圈及國策電影的案例,討論國家機器對於戰時藝文場域的影響(第三章),以及終戰之後因政權交替、二二八事件及白色恐怖等因素一度隱沒的台灣文學風景及其復權(第四章)。在星叢共時的輝映之間,一條蜿蜒、起伏而愈來愈清晰的台灣藝文大河,在歷史的迷霧中逐漸顯影。

▌「共時的星叢」特展特輯,重現展覽主題與展品焦點 除了上述內容,還有第五章「跨媒介映射:歷史的回望與對話」──實際上,它也是「共時的星叢:風車詩社及跨界域藝術時代」特展的特輯,本展覽是黃亞歷導演將電影《日曜日式散步者》帶入美術館,以大量複製品與真跡同台對話,結合影音裝置、各種跨領域媒材檔案,加以揉合及延展的結晶。作為一個發生於2019年的展覽,它既是百年來台灣新文藝萌生、發展、一度隱沒而終於復返的「結果」,同時也是許多台灣讀者藉以認識風車詩社及跨界域藝術時代的「起點」,兼具「結果」與「起點」的雙重性格。 除了文字,書中更放入大量史料圖片,包含展覽完整介紹、作品圖錄及史料影

像。此次,延續《日曜日式散步者》備受矚目的設計風格,再度邀請金曲獎、金蝶獎設計師何佳興操刀,展現最極致的台灣設計風格。 ▌屬於台灣人共同的記憶資產,只希望歷史讓人記住 回顧1930年代的台灣文藝界,一股以「風車詩社」為代表的前衛主義在台灣萌芽,他們是目前所知,最早引進超現實主義的文學團體。然而在主流文化的脈絡下,這支獨特的文學支流,或因為群體小眾、或因為政治與語言隔閡,逐漸消失在歷史的舞台。《日曜日式散步者》導演黃亞歷,於2012年投身研究風車詩社,除了拍攝電影,舉辦講座、出版專書等,透過各種方式去探問這段在台灣發生,卻鮮為人知的藝文史。 醞釀了七年,集結跨國際如東京國立近

代美術館、福岡縣立美術館、東鄉青兒記念損保ジャパン日本興亞美術館等的館藏原作,與風車詩社成員後人的傳家寶出借;並邀請巖谷國士、孫松榮共同策展;與豪華朗機工成員陳志建、知名設計人何佳興,聯手打造展覽裝置與設計。不只展品本身,展場呈現也將帶給觀眾獨特的觀展體驗!一同重現日殖時期的台灣與世界的前衛文藝特展。本書為此次特展專書,精心策畫,邀集包括日本、台灣等多位相關領域學者及研究者撰寫,用精采圖文,及精緻裝幀,見證一個曾經美得前衛,美得有個性的台灣。 本書特色 ●日治台灣文藝現代性的圖文史料,一次典藏! ●跨領域逾20位專家,首度共同撰述,探尋東亞藝文現代性的萌生與連動 ●精裝精印

限量,錯過展覽,別再錯過專書,售完即絕版 ●繼《日曜日式散步者》,金蝶獎、金曲獎獲獎設計師何佳興年度代表作 多重紙材|銀黑精印|特別拉頁|全程修色監印 經典限量珍藏!最極致的台灣設計

雲門劇場淡水進入發燒排行的影片

#淡水秘境一日遊

#部落客的日常!

#一日Youtuber

#有看要加訂閱喔

#影片說明都有景點資訊!

原以為對淡水已經夠熟悉了,聽過導覽才知道差很多!

就讓Sky告訴你淡水IG拍照熱點和小故事吧!

還有部落客的日常原來是這樣!

文章:

https://taiwantour.info/freshwater-attractions/

~~~~~~~~~~~~~~~~~

#歡迎按讚分享蒐集旅遊夢想清單

加入Line@生活圈,以後直接通知

https://line.me/R/ti/p/%40ooj4743j

歡迎訂閱youtube:https://goo.gl/Meoj6w

~~~~~~~~~~~~~~~~~

影片裡的景點:

淡水星巴克

251新北市淡水區中正路205號

榕堤水灣餐廳

251新北市淡水區中正路229-9號

滬尾漁港

251新北市淡水區中正路233-3號(前面)

多田榮吉故居

251新北市淡水區馬偕街19號

小白宮(前大清淡水總稅務司官邸)

251新北市淡水區真理街15號

真理大學大禮拜堂

251新北市淡水區真理街32號

一滴水紀念館

251新北市淡水區中正路一段6巷30號

星巴克 淡水雲門門市

251新北市淡水區中正路一段6巷32-1號

雲門劇場

251新北市淡水區中正路一段6巷36號

丹尼爾·雲·坎波斯《樂音工人》街舞跨領域研究

為了解決雲門劇場淡水 的問題,作者李昆翰 這樣論述:

本研究主題為丹尼爾‧雲‧坎波斯之《樂音工人》(The musichanical)街舞跨領域研究,以丹尼爾‧雲‧坎波斯個人Youtube頻道影像"THE MUSICHANICAL" - VIBE XXll (Campos, 2017, February. 26)做為研究之主要版本。以「舞蹈宏觀分析法」理論為基礎,由動作分析的角度切入進行跨領域的舞作探討。首先,研究者進行由資料蒐集法,蒐集丹尼爾‧雲‧坎波斯歷年的相關作品,《樂音工人》之影音資料,以及由《電子布格魯》舞團(The Electric Boogaloos)舞蹈視頻,從中挑選出有助個案研究之資料,以便探討丹尼爾雲的表現手法與「震感舞」的

相關性,對於「震感舞」(Popping)作一個初步的定義研究。研究者再以拉邦舞蹈學(Choreological Studies)領域發展出的拉邦動作分析(Laban Movement Analysis) 以及「舞蹈宏觀結構分析」(Macrostructural analysis)(趙玉玲,2005,頁159)的研究方法,發現丹尼爾‧雲‧坎波斯如何運用電器工具產生的「聲音」搭配「動作」、「燈光」、「道具」等,運用組合變化,呈現一位電機工人築房的過程。 本研究挑選《樂音工人》,用交叉比對的方式探討「震感舞」、「霹靂舞」在結合戲劇元素的肢體語彙後,發現丹尼爾‧雲‧坎波斯在街舞中的表現風格,突破以往街

舞的抽象表現,展現了更多情緒元素在「震感舞」中,產生了屬於丹尼爾‧雲‧坎波斯的一種「雲式風格」。本研究發現在《樂音工人》中,丹尼爾‧雲‧坎波斯運用施工音效及施工道具,結合「音樂取樣」的「迴圈取樣」及「切片取樣」的方式製作出表演性的重複聲響。以不斷疊加產生規律的旋律,搭配戲劇元素及「震感舞」技巧,將整部作品完美的調合來呈現。巧妙的運用街舞元素整合了「音樂」、「舞台區位」、「燈光」、「投影」等多項劇場元素,豐富了街舞動作,增加更多的情感層面與功能性。研究者期許透過此篇研究,提供未來街舞舞者探討「街舞劇場」風格的參考。

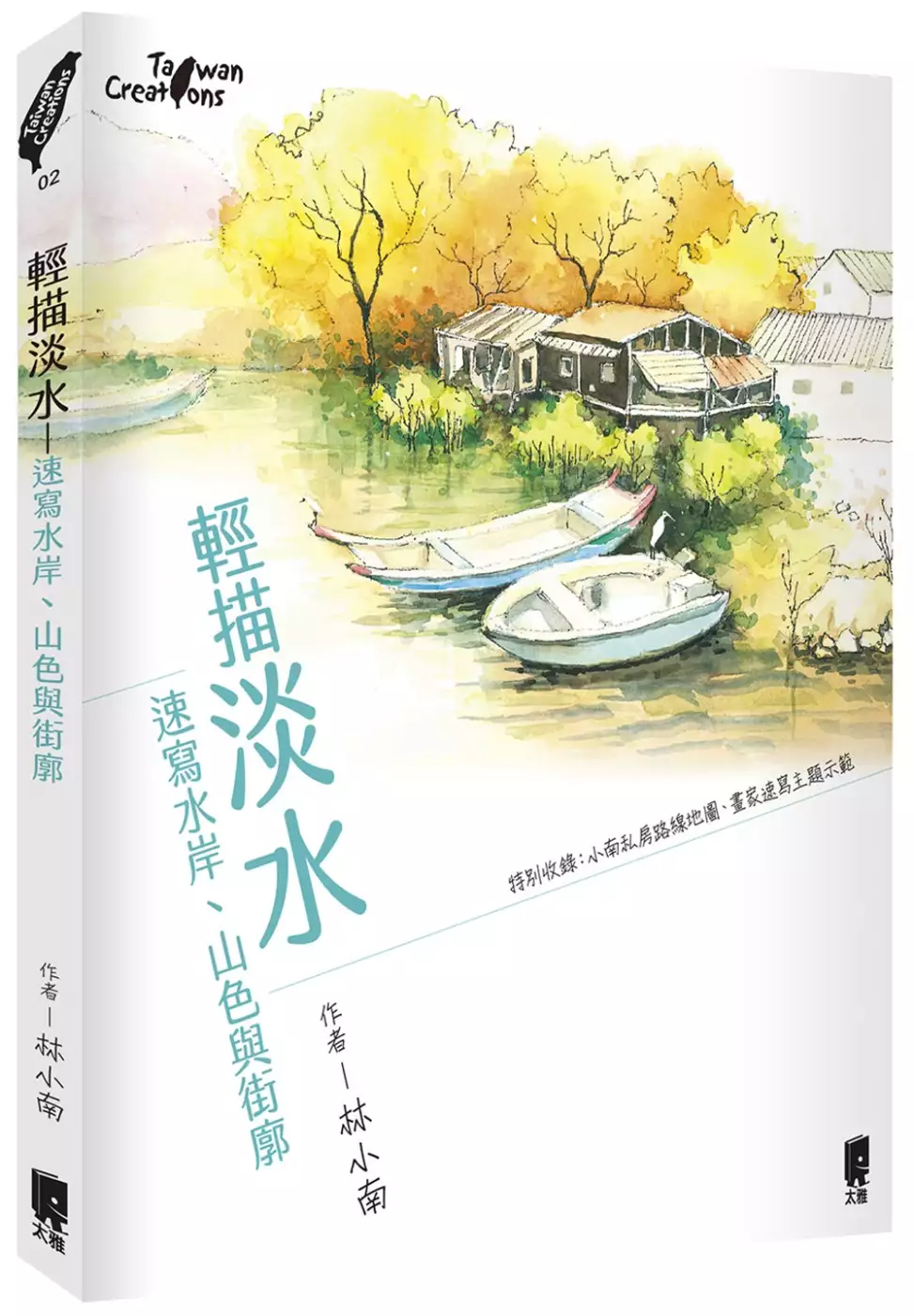

輕描淡水:速寫水岸・山色與街廓

為了解決雲門劇場淡水 的問題,作者林小南(小南方) 這樣論述:

第一本全彩速寫淡水的深度導覽。 「畫畫是我的專業,唱歌是我的副業」南方二重唱之小南, 第一本用水彩速寫,帶路遊淡水的遊記。 • 隱匿山中步道、花園、小農市集與農莊 • 在水岸碼頭,欣賞天使吻過的暮色 • 搭乘輕軌,山河景色自由串接 • 走進古時官紳宅邸,喝一杯自家烘焙咖啡 • 看馬偕建築,回顧北台灣百年歷史 • 打開台灣廟宇彩繪大師的收藏寶庫 • 無法抵擋的傳統滋味:阿給與豆花 • 文化愛好者不能不追,老屋新生的各種傳奇 ◆ 由山徑起行,細數淡水80景! 小南以幽默閑雅的散文風格,分享居住淡水13年來,累積的珍愛景點與店家。從

最具生活情調的田園農莊開始寫起,到4大廟宇、古蹟建築,再往水岸碼頭、老街店家,並從紅樹林搭輕軌串連祕境。即使已是老梗的古蹟園區及老街,也要帶你看看過去不曾發現的美麗面貌與寓意。 書中收錄許多觀光主流以外的地方,卻有源源不絕的活力,例如生機盎然的自然大觀園、以茶入食的生活玩家、文史工作者力挽古蹟的故事等等。透過畫家的眼光、居民的身分、率性真情的文字魅力,展現更貼近風土民情與日常生活的在地旅人觀點。 文中也生動地寫下在拜訪時,與屋主、過客的交流對話,興味盎然,例如明明是要訪問老闆,老闆卻連環發問抬槓,哭笑不得;也有次因一間店主的邀約,有幸參加了位於山谷間的音樂同樂會;帶著農家菜二訪

閉館中的花園,從老闆的字畫聊到人生。一邊徜徉於書中美妙的旅行時光,一邊你的心蠢蠢欲動,催著你趕緊來淡水走走! ◆ 不只是旅遊導覽,更收錄畫家速寫課! — 收起手機,放下打卡念頭,把眼裡的美景畫進心裡。 1. 畫經典榕堤,遠景光線強烈時,如何突顯榕樹蔭下的細節? 2. 只要懂得運用色調,就能畫出水岸船隻的悠然情境,並表現出氣氛。 3. 花園景色常見的X型隧道構圖,看似複雜,掌握要點就離成功不遠! 本書特色 ◆ 第一本全彩速寫的淡水深度領遊,將文史燦爛的淡水一覽無遺 ◆ 7種風格路線分類,為你開啟在地居民導航模式 ◆ 作者親筆描繪地圖,一目瞭然各景點位

置,輕鬆前往直達! ◆ 【帶著速寫本輕鬆旅行】,詳細的步驟分解,說明如何畫出不同構圖的風景速寫 ◆ 【Here's the Story】告訴你景點的歷史、軼聞以及相關名詞溯源 ◆ 【漫遊散策】提供私房指引,推薦趣味、休閒或是知性的日遊方案 嚮往推薦 (依姓氏筆畫排序) 何厚華|資深音樂人、作詞人 楊文斌|知名畫家 陶曉清|台灣民歌之母 名人書評 「創作是她的本質,或該說是天賦的使命,不管是音樂、美術繪畫或文字,這些都是她要傳遞給這個世界的美好。」——何厚華,資深音樂人、作詞人 「可以感受到她的每次探索都是那麼地盡興。從而引發了我『也好想去

看看』的興致。」——陶曉清,台灣民歌之母 「小南的速寫作品,從一開始的水墨趣味轉而透明輕快的輕水彩風格,底蘊中仍讓人感受到一股音樂人想傳達的旋律與悠揚。」——楊文斌,知名畫家

社區劇場的歷史書寫和歷史再現──以臺南水交社眷村社區劇場《那些煙花燦爛的歲月》之編創與展演為例

為了解決雲門劇場淡水 的問題,作者陳劭鈞 這樣論述:

本研究企圖從美學與史學兩大面向,初步探索「在劇場中實踐史學」的跨領域文化實踐之可能性。對此,本研究以地方大學戲劇科系和社區居民共同合作的臺南水交社眷村社區劇場《那些煙花燦爛的歲月》為研究對象,發掘藝術家與社區民眾如何運用民眾歷史實踐方法以及應用劇場編創美學來共同發展社區劇場,並探討社區劇場的編創歷程與展演美學在民眾歷史書寫與歷史再現上所具備的史學與美學意義。 本研究為質性研究,並採用文獻探討和個案研究進行研究。文獻探討分別從「理論」與「實踐」的角度,爬梳當代藝術美學中社會實踐美學的脈絡與相關論述,以及當代史學中民眾歷史的史學脈絡與相關論述,再回顧臺灣社區劇場與村史運動的發展脈絡、實踐方

法與案例。個案研究則以《那些煙花燦爛的歲月》為對象,根據筆者深度參與後的觀察見解與事後反思,藉由能夠闡釋編創歷程與展演美學的相關理論,以此來說明社區劇場的編創歷程與展演美學所展現的美學與史學意義。 本研究透過對《那些煙花燦爛的歲月》的編創歷程和展演美學之分析,發現社區劇場的編創歷程重視「對話性美學」的理念,讓參與者──藝術家與社區居民雙方能夠以平等交流的信賴關係,共同將社區中的生命故事和歷史轉化為社區劇場的美學形式。社區劇場的編創歷程與展演美學也讓民眾在美學與史學上獲得「賦權」的正面意義:在美學上,民眾透過編創歷程的編創美學實踐建立起了地方的民眾文化美學,並且凝聚了認同感,而民眾的記憶在展演

美學中被賦予了藝術美學的意義;在史學上,民眾透過編創歷程獲得了「藝術詮釋歷史」的學習權力,而民眾的歷史在展演美學中則被賦予史學的研究價值。

想知道雲門劇場淡水更多一定要看下面主題

雲門劇場淡水的網路口碑排行榜

-

#1.淡水新景點【雲門舞集園區/星巴克雲門門市】免費看山看海 ...

淡水 雲門舞集園區起源於八里的排練場發生火災,之後在淡水興建最新淡水文化藝術教育中心,也就是現在的雲門劇場所在地,於2015年4月正式對外營運, ... 於 ub874001.pixnet.net -

#2.【新北。淡水】雲門劇場。浮雲意象的屋頂。墨綠色建築主軸 ...

【新北。淡水】雲門劇場。浮雲意象的屋頂。墨綠色建築主軸。STARBUCKS 星巴克(淡水雲門門市)淡水雲門劇場前身為中央廣播電台,保留下原基地與四分之一 ... 於 1817box.tw -

#3.雲門劇場-新北淡水不看劇也行的漫步輕旅行,朱銘作品陪你 ...

交通方式: 捷運淡水站2號出口右方公車站,搭836至滬尾砲台站下車,步行至雲門劇場約五分鐘。 於 lisajourney.com -

#4.雲門舞集淡水園區今動土開工 - 公視新聞網

占地1.5公頃的淡水園區擁有四座表演場所,未來規劃350人座的雲門劇場,將定期推出雲門與國內外團體的表演,這也是華人社會第一座以表演藝術為主題的 ... 於 news.pts.org.tw -

#5.清明佳節1 – 淡水雲門舞集劇場& 星巴克| 如夢似幻人魚網誌

許多年未至淡水一帶走走,這次清明連續假期的第一天,獨自前往參觀淡水雲門舞集的劇場,並在雲門星巴克店內吃下午茶。… 於 ccyushu0227.wordpress.com -

#6.【旅遊】新北市淡水︱星巴克─淡水雲門門市︱看山看海看樹 ...

【旅遊】新北市淡水︱星巴克─淡水雲門門市︱看山看海看樹看藝術的雲門劇場︱大樹書坊|滬尾礮臺 ... 公主:要去淡水喝星巴克嗎? 小桃:好啊!幾點? 於 momocowang.pixnet.net -

#7.雲門舞集-福容大飯店淡水漁人碼頭店

淡水雲門劇場 與巨樹參天的滬尾砲台,淡水高爾夫球場為鄰。 建築規劃尊重環境的歷史意義與綠色地景,兼及開放分享精神的實踐。 新建物置於砲台與球場之間的坳地, ... 於 www.fullon-hotels.com.tw -

#8.淡水雲門劇場正式開幕政商藝文界齊聚同賀- 生活

歷經7年籌建,淡水雲門劇場19日正式開幕,雲門舞集創辦人暨藝術總監 ... 淡水雲門劇場19日正式開幕,舞者在與戶外綠林相映襯的劇場內演出將於24日登場 ... 於 www.chinatimes.com -

#9.【新北】綠色夢幻玻璃屋淡水雲門劇場Cloud Gate - 黛比吃喝玩樂

來到獨一無二的綠色夢幻玻璃屋「淡水雲門劇場」。 保留了中央廣播電台建築結構與外觀,在空地鋪上草皮並栽種樹木,讓民眾在這裡休憩觀賞戶外演出。 於 debby0520.pixnet.net -

#10.鏡花水月皆成空,探尋夢的綠劇場—淡水雲門劇場 - 台灣品設計

日出晨之美,夕陽落日照,旖旎風光的淡水高地,最適合藝術工作者在此創作。雲門劇場內有排練場、辦公室、工作坊,練舞室裡沒有一根柱子,而且夠高,可以進行不同類型 ... 於 www.tpc-sd.com -

#11.淡水雲門劇場| 台灣旅遊景點行程

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您淡水雲門劇場的景點介紹,與淡水雲門劇場周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊,還有最熱門的新北 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#12.2016年雲門文化之旅 - 淡水基督長老教會

機會難得,請大家把握,當一個快樂的淡水文化老人。 (1)地點:淡水雲門劇場。 (2)時間:7/9(六)。 於 www.mackay.org.tw -

#13.淡水景點【雲門劇場】看樹觀海賞文藝|適合散步溜小孩

八里排練場火災後,來自台灣和海外的捐贈,支持了雲門劇場的興建。雲門遵循廟宇牆壁銘刻捐贈人芳名的傳統,將4,155筆捐款企業與個人的姓名刻在台灣老檜木 ... 於 janice.life -

#14.新北市雲門劇場建築,大樹書局,眺望淡水河岸最美玻璃屋星巴克

新北市淡水必玩必拍景點,雲門劇場新地標,IG打卡熱門景點. 這天為了拜訪新開幕的星巴克雲門門市,造訪了座落在 ... 於 bobowin.blog -

#15.一滴水紀念館(免門票),雲門劇場,藝文風超美星巴克,滬尾砲台

淡水 一日遊行程推薦, 用走路玩四個景點淡水的景點除了老街、漁人碼頭、紅毛城等, 週遭也有不少日式、西式的老建築, 這篇要來跟大家分享的是一滴水 ... 於 saliha.pixnet.net -

#16.528身體節@淡水雲門劇場

今年邁入25週年的雲門教室,即將於2023年5月28日於淡水雲門劇場舉辦「身體節」活動。這是一個不分年齡、不分性別,每個人都能打開身體、解放身心的日子。 於 www.cgds.com.tw -

#17.淡水輕軌濱海沙崙站三祕境!滬尾砲台公園綠草如茵 - 銀髮一起玩

而過雲門舞集後直走左轉,經過停車場,可看到滬尾砲臺入口在右手邊。 滬尾砲台 雲門劇場新北市淡水區中正路一段6巷36號. 滬尾礮(砲)臺地址:淡水區 ... 於 egoldenyears.com -

#18.淡水雲門劇場草地派對18日登場看表演吃美食賞夕陽 - 中央社

結合劇場演出和戶外演出市集活動,淡水雲門劇場18日起連2天打造夏季草地派對日,除多元表演在雲門劇場及園區各個角落輪番上陣外,還有帳篷美食和餐車 ... 於 www.cna.com.tw -

#19.雲門劇場

位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的雲門劇場,遠眺觀音山與淡水河出海口,淡綠玻璃幃幕的建築映照週遭高樹,融入恬靜的綠色地景。這是台灣第一個由民間捐款建造的 ... 於 www.cloudgate.org.tw -

#20.淡水雲門星巴克玻璃屋、大樹書屋,藝術結合生活質感園區

新北淡水│雲門劇場:淡水雲門星巴克玻璃屋、大樹書屋,藝術結合生活質感園區 · 327A0646 · 雲門劇場 · 原位於八里烏山頭的鐵皮屋排練場意外火災,後通過「 ... 於 travel.yam.com -

#21.田中央工作群X 淡水雲門劇場:以打造一個家的心情來接生

關於田中央如何克服離開宜蘭這件事,並不難解決,或者說,根本無需解決。實際的做法是:只要幫第一線參與雲門劇場的夥伴在淡水租個宿舍,保持很容易到達 ... 於 www.thenewslens.com -

#22.【新北淡水美食】雲門劇場X 花語餐廳獨特好喝的紅水烏龍 ...

花語餐廳雲門劇場門市(金品茶語) add:新北市淡水區中正路一段6巷36號. FB 粉絲團:Login. 好美!!!這位舞者的雕像真美!!! 她是雲門舞集第一代舞者,雲門2創團藝術 ... 於 hantianblog.com -

#23.淡水雲門劇場投影設備建置・勤逸有限公司

投影及會議設備工程. 2020.05. 淡水雲門劇場投影設備建置. 施作規格. 空間類型. 藝文單位. 施作地點. 新北市. 產品類型. 投影機/會議設備. 圖片. 勤逸有限公司 ... 於 www.pbx.com.tw -

#24.扛傳承責任雲門劇場淡水重生 - 台灣醒報

位在新北市淡水區的雲門劇場10日舉行落成祈福典禮,明年4月,該地將以「春鬥2015」正式揭幕,開啟雲門50年的營運之路。周美青攙扶雲門文教基金會董事長 ... 於 anntw.com -

#25.淡水雲門劇場|身心換氧的雲門導覽與身體體驗行程+停車 ...

地點:新北市淡水區中正路一段6 巷36 號 · 大眾運輸:從淡水捷運站出來後,搭乘826 公車或紅26 公車至「滬尾砲台」站下車,步行約10 分鐘 · 開車:雲門劇場開放給民眾的停車 ... 於 aluluday.com -

#26.「來雲門遙滾」10月首週登場!獨立音樂Live演出、Podcaster ...

《來雲門遙滾》將在10月1日至2日的週末於淡水雲門劇場登場,結合多種跨界演出,有獨立Live音樂、Podcast現場錄音間,更將劇場變成期間限定的羽球場, ... 於 www.vogue.com.tw -

#27.雲門劇場 - 淡水維基館

雲門劇場 ,位於中央廣播電台淡水分台的舊址,左鄰台灣高爾夫球場與淡水忠烈祠、右鄰滬尾礮臺,由以「宜蘭厝」聞名的建築師黃聲遠設計,為臺灣首個以 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#28.淡水充電好地方雲門劇場 - Asus Design

淡水 充電好地方雲門劇場. 能夠把五千年前,中國最古老的舞蹈流傳下來,實在要感謝林懷民先生在1973年,創辦了「雲門舞集」。這是台灣第一個職業舞團, ... 於 asusdesign.com -

#29.淡水雲門劇場- Performance Art Theatre - Facebook

淡水雲門劇場, Xinbei, New Taipei City, Taiwan. 71 likes · 13 talking about this · 3485 were here. Performance Art Theatre. 於 m.facebook.com -

#30.來雲門造客計畫 - 國家文化藝術基金會

除了長年推動國內外展演,豐厚臺灣與全球文化生活,雲門基金會也主持「創計畫」獎助年輕編舞家於雲門劇場創作排練。這兩年起,以「來雲門」系列致力推動淡水社區至北 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#31.【新北淡水景點】藝術與咖啡的完美結合。淡水雲門劇場 ...

淡水雲門劇場 ~星巴克咖啡,文青必到IG 打卡好地方. remove_red_eye2,064. 喬伊絲。旅行生活手札. 窩客好文. 喬 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#32.雲門劇場攻略及週邊必遊景點推薦

新北市-淡水區. 景點資訊. 台灣揚名國際的雲門舞集,2008年因一把無情火,燒毀 ... 於 go.liontravel.com -

#33.來淡水雲門劇場看朱銘舞人間 - 非池中藝術網

2008年的一場大火,雲門舞集在八里的排練場燬於祝融,演出道具與歷史資料付之一炬。那時,雕塑家朱銘在雲門排練場失火後第三天,便請他的媳婦到八里, ... 於 artemperor.tw -

#34.劇場即生活雲門劇場打造淡水藝術灶腳 - 立報傳媒

淡水雲門劇場 本週末6月18日(六)至6月19日(日)打造夏季草地派對日,結合劇場演出和戶外演出與市集的活動. 於 www.limedia.tw -

#35.【淡水景點推薦】大草地|免門票|百年榕樹|特色書店|冰滴咖啡

玻璃屋咖啡館【淡水雲門劇場.STARBUCKS 星巴克淡水雲門.大樹書房】新北市淡水區. About; Latest Posts ... 於 www.mylovefamily.tw -

#36.#淡水雲門門市hashtag on Instagram • Photos and videos

Top posts. 247 posts. 原來淡水雲門門市這麼遼闊有種清幽感旁邊雲門劇場也蠻好 · 淡水雲門劇場星巴克門口有個跳舞的女孩?讓門市充滿藝術氣息 · #新北淡水#淡水雲門 ... 於 www.instagram.com -

#37.(淡水, 新北)雲門劇場- 旅遊景點評論 - Tripadvisor

淡水雲門劇場 就在滬尾砲台和淡水高爾夫球場旁邊。建築規劃尊重環境的歷史意義與綠色地景,兼及開放分享精神的實踐。新建物置於砲台與球場之間的坳 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#38.作品正於淡水雲門劇場展出

作品正於淡水雲門劇場展出. 《東部大山長雲》. 時間:2020.09.19 – 2020.11.29. 地點:雲門藝廊. 有好幾年常常走在《東部大山長雲》裡,海岸山脈大片的雲瀑,飛過 ... 於 michaelkugallery.com -

#39.最有人文氣的星巴克開幕,進駐淡水雲門劇場望山 - WEHOUSE

不僅遠離城市鬧區,坐擁綠草地,還能在品嘗咖啡的同時,挑望遠方海景,讓人舒服沉浸在雲門劇場的與世獨立的寧靜氛圍。 為了符合雲門劇場意象,「星巴克淡水雲門門市」在 ... 於 wehouse-media.com -

#40.雲門劇場- 淡水區- 新北市 - 旅遊王TravelKing

位在淡水的雲門劇場,是一處充滿綠意與藝術品、可欣賞當代舞蹈節目,也適合散步休閒的文化園區。雲門舞集由林懷民於1973年成立,是台灣第一個職業舞團,也是所有華語 ... 於 www.travelking.com.tw -

#41.那一把火之後,雲門劇場走向何方? - 報導者The Reporter

週末上午,阿昌一家從捷運台北車站上車,目的地是淡水雲門劇場,聽同事說,那裡可以看樹、看海、看表演,園區還是建築師黃聲遠團隊設計的。8歲的女兒 ... 於 www.twreporter.org -

#42.【新北淡水景點】藝術與咖啡的完美結合。淡水雲門劇場 ...

淡水雲門劇場 ~星巴克咖啡,文青必到IG 打卡好地方. 1893. 請往下繼續閱讀. 於 joyce0221.pixnet.net -

#43.【新北景點】淡水區。雲門劇場建築環境都很美旁邊的星巴克 ...

話說,因為有淡水在地友人的帶路,才知道原來雲門舞集在淡水有個超美劇場。這個雲門劇場,不但建築物本身非常美,而且整個園區也整理得相當好。 於 followmi.tw -

#44.淡水雲門劇場- 鏡週刊Mirror Media

淡水雲門劇場 · 【女王與僕人1】林懷民一句想讓蔡琴「聲音浮出來」 王者頂峰相見相互折磨 · 《連篇歌曲》延2年雲門登場邀請不同領域藝術家即興對話 · 《來雲門遙滾》一票玩 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#45.財團法人雲門文化藝術基金會|最新徵才職缺 - 104人力銀行

公司位於新北市淡水區。 ... 新北市淡水區中正路一段6巷36號 ... 雲門劇場2008年2月11日,雲門租賃16年,位於八里烏山頭的鐵皮屋排練場意外火災,多年心血付之一炬, ... 於 www.104.com.tw -

#46.淡水雲門星巴克好美,隱藏山丘上的玻璃屋咖啡店

淡水 好美的雲門星巴克門市,這家星巴克地點有夠隱密的, 面對著淡水河景與雲門劇場第一排,還位在高爾夫球場後面小路裡,但是可別以為人潮就很少, ... 於 bunnyann.com -

#47.淡水雲門劇場《來雲門遙滾》 邀YELLOW黃宣 - Blow 吹音樂

淡水雲門劇場 近期推出「來雲門系列」企劃,希望透過不同的斜槓藝術創作者,吸引不只是劇迷、舞迷的觀眾,都來雲門走走。在10 月1 日至2 日推出的《來 ... 於 blow.streetvoice.com -

#48.淡水雲門劇場邀您看山看海看表演經典紀錄完整版 - YouTube

位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的雲門劇場,遠眺觀音山與淡水河出海口,淡綠玻璃帷幕的建築映照周遭高樹,融入恬靜的綠色地景。2008年2月11日, ... 於 www.youtube.com -

#49.淡水雲門劇場 - 我有我獨到的眼光--- 老花眼@@看世界

去年, 雲門舞集在淡水的新劇場落成啟用, 又為淡水增添了一個新去處!! 趁著去石牌辦事的機會, 我在三月的一個午後來到雲門劇場....... 於 tsaiteng2.pixnet.net -

#50.《來雲門遙滾》本週末雲門劇場開跑!來淡水享受結合表演藝術

雲門劇場 新品牌「來雲門系列」透過各式主題企劃,邀請觀眾走入淡水園區,讓劇場不再是黑盒子,而是提供多元生活體驗的媒介。2022年10月1日至2日,雲門 ... 於 www.wowlavie.com -

#51.星巴克淡水雲門門市,順遊雲門劇場,享受悠閒愜意的咖啡饗宴

星巴克真的很厲害,特色門市都讓人想要去參觀踩點,這次就跑來新北特色星巴克-淡水雲門門市。與雲門劇場相呼應,三面環繞大落地窗讓戶外綠蔭自然透入 ... 於 vocus.cc -

#52.【新北.旅遊.景點】雲門劇場簡介

雲門劇場. 台灣揚名國際的雲門舞集,2008年因一把無情火,燒毀了雲門原來在八里租借的鐵皮屋排練場,後來透過與新北市政府合作,遂在中央廣播電台淡水分台舊址,結合原 ... 於 www.play.tours -

#53.淡水雲門劇場「草地派對」本週末登場!Naughty Swing搖擺 ...

淡水雲門劇場 「草地派對」本週末登場!Naughty Swing搖擺舞團、金枝演社、飛人集社等輪番上陣. 作者/ 編輯部. 2022-06 ... 於 www.mottimes.com -

#54.雲門劇場、滬尾砲台、和平公園、一滴水紀念館悠閒走走半日遊

... 意外的好玩,而且悠閒幽靜很好拍喔!趕快來跟大家分享! (下面有照到人的都會用丁哥的臉遮住哈哈) 今天的行程如下: 星巴克雲門門市淡水. 於 bibithecat0119.pixnet.net -

#55.【育兒】第一次的【淡水雲門劇場】家庭音樂會【Fa Si 不見了 ...

【育兒】第一次的【淡水雲門劇場】家庭音樂會【Fa Si 不見了】+ 國家音樂廳【林懷民舞作精選】退休前最後回顧(7Y6M). 181. 請往下繼續閱讀. 於 evalucute0618.pixnet.net -

#56.到世外桃源品咖啡!星巴克首間坐落「雲門劇場」門市誕生

在台20周年,星巴克首間坐落表演藝術文化空間「雲門劇場」的門市誕生啦! 「星巴克淡水雲門門市」已經愛玩妞、星巴克、淡水、雲門門市、雲門舞集. 於 www.niusnews.com -

#57.新北/淡水雲門劇場星巴克最具人文氣息的特色門市 - 聯合報

雲門劇場 是台灣第一個由民間捐款建造的劇院,也是華人世界第一個以表演藝術為核心的創意園地。於2015年4月19日開幕演出的雲門劇場,位在淡水高爾夫 ... 於 udn.com -

#58.北門鎖鑰/淡水雲門劇場 - 建築師雜誌

北門鎖鑰/淡水雲門劇場. 極度非正式紀念性. Gate Keeper of the North —The New Theatre for the“Cloud Gate Dance Theatre”in Tam Sui is“Monumentally Informal”. 於 www.twarchitect.org.tw -

#59.[淡水一日遊景點] 紫藤花。淡水雲門劇場。楓樹湖木蘭花。 ...

[淡水一日遊景點] 紫藤花。淡水雲門劇場。楓樹湖木蘭花。殼牌倉庫。禮萊廣場。 · 原本的雲門排練場在八里烏山頭的鐵皮屋(租賃了16年) · 2008年八里烏山頭 ... 於 dadachen0102.pixnet.net -

#60.雲門劇場附近住宿飯店推薦便宜優惠休息 - Trip.com

雲門劇場 附近住宿飯店推薦 · 淡水將捷金鬱金香飯店 · 和昌商旅淡水館 · 新北淡水漁人碼頭休閒旅館 · 承億文旅(新北淡水吹風) · 新北淡水長緹海景飯店 · 新北富悅渡假休閒旅館. 於 tw.trip.com -

#61.【淡水景點】淡水雲門星巴克,雲門劇場,文青必去

我是瑪姬,跟大家分享美食,旅行以及生活點滴。 【淡水景點】淡水雲門星巴克,雲門劇場,文青必去,淡水必去新 ... 於 maggielife.tw -

#62.【藝術文化】雲門舞集搬新家淡水看演出- 自由藝文網

「雲門在淡水的劇場並非是紀念雲門40年的歷史,而是展望未來」,林懷民表示淡水雲門劇場將於4月開張,首先由雕刻大師朱銘「人間系列」雕塑展、「劉振祥的 ... 於 art.ltn.com.tw -

#63.【雲門劇場】綠意盈目的全新創作基地

淡水 -雲門劇場. 雲門舞集原位於八里烏山頭的鐵皮屋排練場,因一場意外火災付之一炬,雲門基金會後來與新北市政府簽訂合約,由雲門自行籌募經費,在1.5 ... 於 www.mandygo.com -

#64.雲門劇場~森林中夢幻玻璃屋,IG打卡新亮點 - 史努比遊樂園

淡水 景點星巴克淡水雲門門市就位於雲門劇場旁,採用大面積落地玻璃,搭配外圍蓮花生態池與藝術雕像,彷彿像是森林中小仙子居住的夢幻玻璃屋, ... 於 snoopyblog.com -

#65.雲門劇場- 背包地圖

台北淡水一滴水紀念館、雲門舞集雲門劇場 · 台灣北部. 圖文連結: 好久沒到淡水走走玩玩,說到「淡水」兩個字, ... 於 www.backpackers.com.tw -

#66.雲門劇場 - 新北市觀光旅遊網

位於淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間的雲門劇場,遠眺觀音山與淡水河出海口,淡綠玻璃幃幕的建築映照週遭高樹,融入恬靜的綠色地景。劇場定期有公開售票表演可上網查詢, ... 於 newtaipei.travel -

#67.淡水「雲門舞集」- 語彙歷史建築與表演藝術

二樓階梯延伸至戶外平台,將草坪上的人潮引入室內劇場,串起室內、外兩者的關係,達成開放分享精神的設計理念。 6.pages src theatre cargo 7c970. 雲門 ... 於 www.idid.com.tw -

#68.星巴克淡水雲門門市,最有文藝氣息的星巴克,森林系的玻璃屋 ...

星巴克雲門門市|淡水美食景點身為Starbucks星巴克鐵粉的我, ... 星巴克淡水雲門門市交通方式; 淡水雲門劇場介紹; 星巴克淡水雲門門市在哪裡? 於 flyblog.cc -

#69.雲門劇場| 2022 OPEN TAIPEI 打開台北

於淡水山坳裡的青銅雲頂是雲門大火後的新家,雲門劇場。 雲門劇場是台灣第一個由民間力量捐助興建的藝術文化園區,一個新舊融合,學習群山綠樹的場域. 於 www.opentaipei.org -

#70.雲門劇場從淡水走向世界,林懷民:「雲門是社會一點一點餵養 ...

三年前深秋(2014年),雲門淡水文化藝術教育中心的心臟「雲門劇場」落成。 佔地1.5公頃的園區,位於淡水中央廣播電台舊址,與九十年歷史的淡水高爾夫球場為鄰,背倚一 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#71.淡水的黃金歲月×雲門劇場體驗 - Tripbaa趣吧

雲門舞集是台灣最知名現代舞團,更是亞州地區第一支現代舞團!淡水雲門劇場坐落於山丘上,景觀宜人更有絕美淡江景觀。園區戶外場地散落著台灣雕塑大師朱銘的雕塑作品, ... 於 www.tripbaa.com -

#72.財團法人淡水文化基金會

緊接著,「雲門」要在4月24日推出「淡水雲門劇場」開幕首演,由雲門2「春鬥2015」,演出藝術總監鄭宗龍的《來》、在德國與歐洲各地表演和創作的旅德編舞家陳韻如的《衝撞 ... 於 www.tamsui.org.tw -

#73.淡水雲門劇場開幕朱立倫邀民眾欣賞雲門風景 - 新北市政府

淡水雲門劇場 今(19)日在新北市淡水文化藝術教育中心盛大開幕,園區特別展出雕塑大師朱銘的「白彩人間系列」雕塑及攝影家劉振祥的「雲門風景」攝影作品。 於 www.ntpc.gov.tw -

#74.淡水雲門劇場photos on Flickr

Flickr photos, groups, and tags related to the "淡水雲門劇場" Flickr tag. 於 www.flickr.com -

#75.《國泰藝術節來雲門跳舞》 - 口袋售票TikiPoki - 娛樂消費平台

演出資訊. 雲門劇場 地址:新北市淡水區中正路一段6巷36號. ※購票前,請務必詳閱下方【注意事項】,以保障您的購票權益。 ※本系統購票前需先加入會員 ... 於 www.tikipoki.com.tw -

#76.雲門劇場草地派對本週六日登場藝術饗宴輪番上陣

淡水雲門劇場 草地派對自2021年開始,每季一次舉辦微型生活藝術節,結合生活,表演,自然環境,互動體驗等活動,深受歡迎。今年夏季草地派對日將於(18 ... 於 www.rti.org.tw -

#77.淡水雲門劇場草地派對18日登場看表演吃美食賞夕陽

(中央社記者趙靜瑜台北14日電)結合劇場演出和戶外演出市集活動,淡水雲門劇場18日起連2天打造夏季草地派對日,除多元表演在雲門劇場及園區各個角落 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#78.【來雲門遙滾】淡水秘境音樂表演、節目表一覽!黃宣x LINION ...

淡水 2022「來雲門遙滾」微型生活節!時間於本週末10月1日(六) ... 雲門劇場常被稱為淡水秘境,有好天氣、好環境、好愜意。初秋在綠色園區中規劃多種 ... 於 www.tatlerasia.com -

#79.淡水新地標「雲門劇場」 百年茄苳樹下喝啤酒看夕陽 - ETtoday

去淡水不只有漁人碼頭可以逛,現在還多了「雲門劇場」可以遊玩!新北市淡水文化藝術教育中心開幕的「雲門劇場」,位在滬尾砲台與淡水高爾夫球場之間, ... 於 www.ettoday.net -

#80.再訪淡水雲門劇場 - 隨意窩

雲門劇場 ,位於中央廣播電台淡水分台的舊址,. 左鄰台灣高爾夫球場與淡水忠烈祠、右鄰滬尾礮臺,由以「宜蘭厝」. 聞名的建築師黃聲遠設計,為台灣首個 ... 於 m.xuite.net -

#81.106.3.2淡水雲門劇場參訪 - 客家戲學系

客家戲學系. 106.3.2淡水雲門劇場參訪. 0. Loading... 於 rb017.tcpa.edu.tw -

#82.淡水藝術灶腳就在雲門劇場,飛人集社、蒂摩爾古薪舞集

淡水雲門劇場 本週末6月18日(六)至6月19日(日)打造夏季草地派對日,結合劇場演出和戶外演出與市集的活動,兩天精彩豐富的多元表演在雲門劇場及園區各個角落輪番上陣。 於 www.musico.com.tw -

#83.【親子遊】淡水~雲門劇場品茶散步去

我們這天來到淡水的雲門舞集走走之前看到有人介紹覺得還不錯.就馬上列入旅遊清單了我想雲門大家應該都很熟悉吧! ... 【親子遊】淡水~雲門劇場品茶散步去 ... 於 linku.tw -

#84.品嚐綠地上的身體舞動藝術~淡水雲門劇場- 景點- 親子旅遊

淡水 一日遊就醬玩! 中午在淡水老街吃吃喝喝後,就來到車距不遠的雲門劇場,久聞這裡有世界極品之稱的紅水烏龍珍珠奶茶,今天終於有機會來品嚐它的極品 ... 於 www.kidsplay.com.tw -

#85.[交通] 如何去淡水的雲門劇場和星巴克 - MINIQQ - 痞客邦

雲門劇場 有著奇特的建築外觀和遼闊的戶外空間站在雲門劇場的大平台上,遠眺淡水河口,視野極好。手上這杯STARBUCKS星巴克是自己從山下帶上來的, ... 於 miniqq.pixnet.net -

#86.手採春茶、體驗雲門舞者訓練,淡水里長哥帶你三天兩夜春遊 ...

被叫淡水里長哥的我,自然也責無旁貸再貢獻幾個周邊景點建議,跟著行程親自走訪一趟,保證好拍又好玩! ⇑ 雲門劇場由建築師黃聲遠設計,以呼應周邊地景的 ... 於 yaoen.live -

#87.在滬尾砲台與淡水球埔邊的雲門劇場四月開幕古蹟 ... - 台灣社區通

緊接著,「雲門」要在4月24日推出「淡水. 雲門劇場」開幕首演,由雲門2「春鬥2015」,演出藝. 術總監鄭宗龍的《來》、在德國與歐洲各地表演和創. 作的旅德編舞家陳韻如的《 ... 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#88.淡水新景點-雲門劇場免費看夕陽還有淡水星巴克玻璃屋別錯過!

位在淡水古蹟園區新秘境景點-雲門劇場,偌大的園區翠綠的草地很適合來這邊看淡水夕陽,旁邊還有淡水最美的星巴克玻璃屋以及文青咖啡大樹書房可以自在 ... 於 angela51.com -

#89.《淡水•食》淡水最美星巴克|淡水雲門劇場 - 波爸的世界跑趴紀實

沒有觀賞雲門舞集演出就很少沒到淡水雲門劇場沒想到星巴克咖啡竟然進駐淡水雲門劇場了看看星巴克咖啡這個美人魚的Logo也插足此地讓淡水雲門劇場這個 ... 於 kingyang2011.pixnet.net -

#90.台灣景點查詢- 雲門劇場

名稱, 雲門劇場. 地址, 新北市淡水區中正路一段6巷36號( 新北市 淡水區 中正路1段). 介紹, 台灣揚名國際的雲門舞集,2008年因一把無情火,燒毀了雲門原來在八里租借的 ... 於 zip5.5432.tw -

#91.淡水雲門劇場 - 台北民宿

新北市淡水區中正路一段6巷36號. 電話: 0226298558 / +886-226298558. 開放時間: 週二至週日10:00~17:00 週一公休. 連結: 「淡水雲門劇場」官網. 鄰近景點. 於 taipei.fun-taiwan.com -

#92.看海、看表演!星巴克進駐淡水雲門劇場,今天正式開幕

「像做夢一樣。」星巴克淡水雲門門市今天正式開幕,隱身雲門劇場園區內的一方小屋,以咖啡與藝術、自然相遇。 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#93.BOT全民參與!雲門41年終於有了自己的家 - 遠見雜誌

然而,雲門成立41年後的第一個新家「雲門劇場」,終於在本月落成。 10日舉辦的落成典禮,大紅布幕高高掛,建築界、表演藝術界、文化界與淡水 ... 於 www.gvm.com.tw -

#94.雲門淡水園區》日光下夢想飛揚,來自田中央的綠劇場 - 見學館

直到淡水雲門劇場落成之前,雲門一直是行政在台北市區,排練在八里,長達四十年,雲門人無法相處在同一個地方。 因為雲門的舞蹈表演帶給太多人難以言喻的 ... 於 www.housearch.net -

#95.淡水雲門劇場 - 個人新聞台

共找到2筆符合淡水雲門劇場的資料搜尋全站» · 生命政治與生存正義——評布拉瑞揚舞團《#是否》. 【本文首登於ARTalks,http://talks.taishi...(詳全文). 於 mypaper.pchome.com.tw -

#96.淡水雲門- 特色門市 - 星巴克

門市設計也處處呼應雲門劇場的人文氣息,呈現截然不同的情調,融合自然、人文、咖啡三大元素的獨特體驗。 淡水雲門門市. 門市內主要吧台及座位區以流線型設計,呼應門市外 ... 於 www.starbucks.com.tw -

#97.淡水雲門劇場+星巴克雲門門市花生仙草星冰樂~IG打卡 ...

這次淡水之旅翻出口袋名單,來到視野遼闊的雲門舞集劇場, 有朱銘的雕塑作品可互動拍照,最近還開了一家美美星巴克, 來杯神奇的花生仙草星冰樂,享受 ... 於 paulyear.com