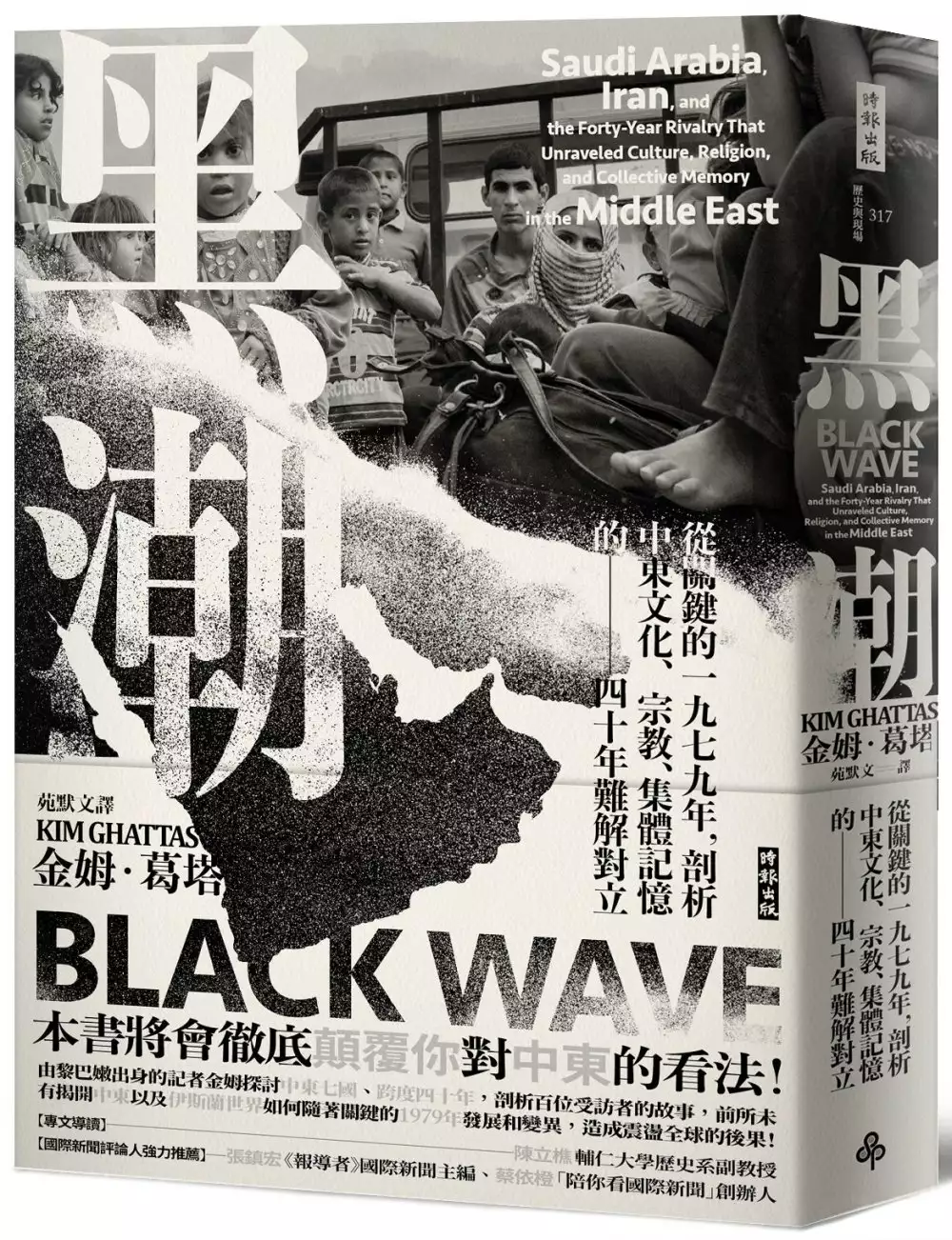

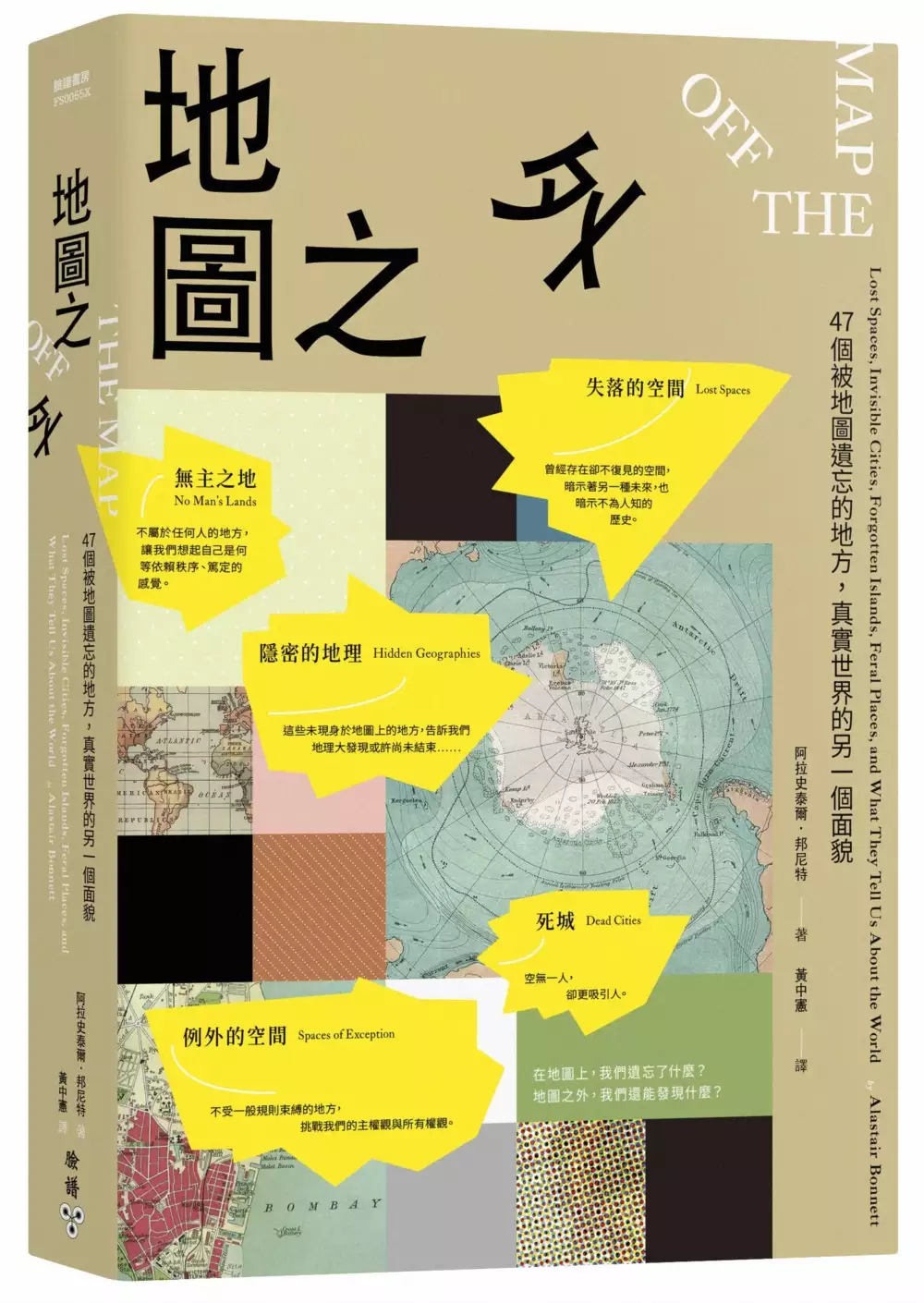

麥加位置的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦金姆.葛塔寫的 黑潮:從關鍵的一九七九年,剖析中東文化、宗教、集體記憶的四十年難解對立 和阿拉史泰爾.邦尼特的 地圖之外:47個被地圖遺忘的地方,真實世界的另一個面貌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站首頁> 宗教知識+ > 宗教建築> 天房 - 全國宗教資訊網也說明:多位歷史學家認為天房大約是在公元二世紀左右開始成為神廟,擺著360尊神像,代表一年的每一天,後來成為阿拉伯部族朝聖中心。公元630年穆罕默德率領穆斯林收復麥加後,清除 ...

這兩本書分別來自時報出版 和臉譜所出版 。

國立臺灣大學 歷史學研究所 呂紹理、李為楨所指導 曾獻緯的 戰後臺灣糧食體制的形構及其變革(1950-1974年) (2019),提出麥加位置關鍵因素是什麼,來自於糧食體制、冷戰、獨立國民經濟體、肥料換穀、糧食局。

而第二篇論文環球科技大學 觀光與生態旅遊系環境資源管理碩士班 張子見、陳泰安所指導 蘇建昌的 生物炭對土壤保水性及台灣藜麥成長影響之研究 (2017),提出因為有 台灣藜麥、土壤改良、生物炭、保水、保濕、保肥的重點而找出了 麥加位置的解答。

最後網站麥加【Mecca】 - 伊斯蘭教最神聖的城市- 世界景點庫則補充:麥加 全稱是麥加?穆卡拉瑪,意為“榮譽的麥加”,是伊斯蘭教最神聖的城市,它位於沙特阿拉伯西邊,是穆斯林每天朝拜的方向,也是570年前伊斯蘭教先知穆罕默德的出生地,是 ...

黑潮:從關鍵的一九七九年,剖析中東文化、宗教、集體記憶的四十年難解對立

為了解決麥加位置 的問題,作者金姆.葛塔 這樣論述:

當代中東的面貌是如何形成的? 極端主義、恐怖分子為何成了中東世界的代名詞? 1979年為什麼是中東歷史重要的關鍵時間點? 1979年,伊朗革命、麥加禁寺圍困事件與蘇聯入侵阿富汗相繼發生。金姆.葛塔在《黑潮》中,透過廣泛而細膩的調查,詳盡剖析這三件關鍵大事的前因後果,以及對西亞地區往後的歷史、文化、宗教與地緣政治形勢造成的深遠影響。 《黑潮》描述了遜尼派的沙烏地阿拉伯和什葉派的伊朗走向反目的歷程,並揭示兩國如何在競爭中對宗教加以利用和扭曲。這場爭奪文化統治力的戰爭從中東蔓延到埃及與巴基斯坦,產生了數不清的衝突、謀殺與迫害,不僅刺激宗教極端主義

的孳生,更導致911恐怖襲擊和ISIS的崛起。 金姆.葛塔向我們介紹了四十年來被地緣政治劇情顛覆了生活的人們:從反抗本國獨裁者的巴基斯坦電視主播、因不雅文字而入獄的埃及小說家,一直到2018年在沙烏地駐伊斯坦堡領事館遇害的記者哈紹吉。這是一本全面而有力的巨作,將會大大地改變人們對中東的認知。 得獎紀錄 入圍2020年坎迪爾歷史獎(Cundill History Prize) 入選《紐約時報》(New York Times)2020年關注書籍 入選《科克斯書評》(Kirkus Reviews)2020年最佳非小說類書籍 入選《金融時報》(Fi

nancial Times)2020年最佳政治類書籍 好評推薦 葛塔藉由本書給予了讀者許多精彩的故事,可看到西亞地區發生許多牽一髮而動全身的事件。……一九七九年之後的西亞與國際局勢,伊朗的革命確實在其中產生重要影響。在這時代若以伊朗作為觀察西亞局勢發展的中心,並不會過於誇張。葛塔以一九七九年之後的伊朗作為本書的主要角色,可見她了解若要觀察今日西亞局勢,必須把伊朗放在最核心的位置。——陳立樵(輔仁大學歷史系副教授)│專文導讀 中東糾葛的現代火藥庫,就是一環繼承著一環、舊恨不斷觸發新仇的記憶拼圖——從1979的革命狂潮到伊斯坦堡領事館的駭人慘案——任何當代的政經解

析都躲不了過去的歷史傷痕,也唯仔細剖析每一個關鍵人物的遭遇與決策,才有辦法理解如今中東仍不斷更新的「下一場現代危機」。——張鎮宏(《報導者》國際新聞主編) 在當代,要思索自己身處的世界,到底是怎麼搞成這樣的?我們究竟出了什麼問題?並不是件容易的事情。需要在關照每一個切身事件的同時,避免情緒與主觀的遮蔽,嘗試以更宏大的視野,整理出看似不相干事件之間的脈絡。做為傑出記者的作者,正是想嘗試回答,自己所在的阿拉伯與穆斯林世界,是怎麼搞成這樣的。——蔡依橙(「陪你看國際新聞」創辦人) 國際推薦 對伊朗和沙烏地阿拉伯之間的宗派分裂和區域衝突做了易懂且非常有趣的

描述,這種分裂和衝突已經撕裂了中東數十年,是威脅全球安全最重要的競爭之一。——彼得.柏根(Peter Bergen),華府智庫「新美國」(New America)副總裁兼研究員 該地區最有洞察力和最敏銳的觀察家之一,對伊朗和沙烏地阿拉伯之間破壞性競爭的根源和後果進行了巧妙、扣人心弦、及時和人道的描述。——威廉.伯恩斯(William J. Burns),美國中央情報局局長 清晰而誠實,完美的研究和出色的寫作。這是一本獨特的書,不只是關於沙烏地和伊朗的競爭,因為它闡明了該地區在過去一百年中如何以及為何開始內在轉變——局外人和當地人民必讀。——馬爾萬.穆阿瑟(Mar

wan Muasher),卡內基國際和平基金會研究副總裁、約旦前副總理 《黑潮》的框架與內容同樣重要。葛塔將過去四十年的整個中東描繪成一個黑暗時代,一個在暴力、厭女和宗教極端主義的陰影下黯淡無光的世界。在探索這種黑暗是如何形成的過程中,她回憶起更光明的過去並預測更美好的未來。這是一本強大而重要的書。——安・瑪莉・史勞特(Anne- Marie Slaughter),新美國基金會執行長、《未竟之業》作者

麥加位置進入發燒排行的影片

第2353成交(堅-註冊) 感覺5分,成交2550萬,超貴,但冇得揀! 灣仔麥加力歌街地下17號(1至19號J)舖,地舖建築面積452呎(實用422呎),閣樓建築350呎(實用205呎)。 成交2550萬,原業主2009年7月以1180萬接摸貨買入。

現租客 Haven 餐廳 (剛Lunch time 一個人都無?,I was there),租金58000,回報2.7%。

門闊約11呎,深約38呎。 位置縮了細街巷仔,比較僻靜,但鄰近「囍滙」,這段好多收購重建,無平舖。2550萬算超貴,但吹咩?! 要在此區買,就無得揀,感覺5分位。

#灣仔舖,#麥加力歌舖

李根興 Edwin

www.edwinlee.com.hk

買舖/租舖,聯絡李根興 Edwin whatsapp (+852) 90361143 或致電 2830 1111

。。。。

有舖放售,可直接聯絡我(李根興) whatsapp 9036 1143 或 或致電 2830 1111。www.bwfund.com (證監會持牌法團 BBL 650)

戰後臺灣糧食體制的形構及其變革(1950-1974年)

為了解決麥加位置 的問題,作者曾獻緯 這樣論述:

1949年底,中華民國政府撤退來臺後,面對龐大人口增加的糧食需求,以及外匯短缺的問題;同時臺灣捲入1950年代以後形成的國際糧食體制,政府因應國內的統治需求,以及國際市場變動,賦予糧食多重任務,既是政府重要穩定民心的資源,也是重要的財政工具,更是重要的外交資源,以滿足國家建構需求。本文運用政府檔案、重要人物檔案、官方出版品、調查報告、日記史料、口述歷史等材料,探討在不同歷史階段過程,「獨立經濟體的財政運作」、「多元行動者的互動」、「國內外市場的運作」等三重結構因素如何影響戰後臺灣糧食體制之形成與轉型,並且進一步詮釋這種糧食體制的運作對糧食局的權力結構與農業發展的何種影響。戰後臺灣糧食體制經歷

「戰時糧食體制的承接與轉換(1945-1949年)」、「汲取型糧食體制的摸索與確立(1950-1953年)」、「汲取型糧食體制的落實與定型(1954-1968年)」、「汲取型糧食體制的崩解與轉型(1960s-1974年)」等四個階段的變動,糧食體制在這些變動之中受到許多客觀因素的制約,從「汲取型」轉型為「補貼型」,使得統治者必須不斷摸索與調整。而統治者在「獨立國民經濟體的財政運作」、「不同行政機構與利益關係者的互動」、「冷戰局勢下美國的影響」等結構性因素影響之下,不斷改造既有糧食制度,發展出新的糧食制度,才得以確立一套完整的糧食管理制度,並朝不同方向偏移與轉化,以調適政治經濟環境的變遷。隨著糧

食體制的運作,糧食局形塑出其做為國營糧商的特性,獨佔肥料配銷與臺米出口,得以自行決定肥料換穀的比率,卻將農民排除於肥料配銷、出口活動之外,切斷肥料換穀比率與臺米出口價格、肥料進口價格的關聯,變成純粹的耕農,使得農民無法分享臺米出口所帶來的豐厚利潤。與此同時,糧食局不僅透過肥料換穀的機會,運用肥料換穀比率的手段,將軍糧損失轉嫁給農民,更在臺米高價輸出時壟斷利潤。正因如此,糧食局每年獲得不少的盈餘,不僅用以彌補因支持軍事性財政結構所造成的負擔,並能藉此累積可觀的資產。另外,由於臺灣農業受限於耕地面積小,以小農型態為主,雖然擁有優良的耕種技術,使得單位面積產量提高,但是生產成本卻較高。自日治末期便已

顯現的侷限性,卻因戰後國內政經環境與國際局勢所帶動起的糧食體制,讓臺米仍有市場需求,掩飾了臺米在國際市場上競爭力不足的事實。然而,國內外市場需求降低,造成生產過剩時,統治者既要鞏固統治基礎,還必須保障農民收益,維持糧食自給率,多重因素促使政府推行保價收購,卻造成農民對補貼政策之依賴,降低農民彈性對應市場變化的能力。

地圖之外:47個被地圖遺忘的地方,真實世界的另一個面貌

為了解決麥加位置 的問題,作者阿拉史泰爾.邦尼特 這樣論述:

▎紐約時報暢銷榜、歐普拉雜誌選書、立場新聞年度城市學之書,售出全球十二國版權 ▎ 網路如此發達的現代,Google Map、Wikipedia、衛星空照圖等資訊唾手可得, 讓我們產生了一種錯覺──認為地球上已無未知之處。 然而,真的是如此嗎? 這些未現身於地圖上的地方,告訴我們地理大發現或許尚未結束…… ★ 現實考據與詩意狂想的完美融合,一本獻給所有地理、歷史、旅行探險愛好者的驚奇之書,一場讓你永生難忘的世界探尋。 ★ 從城市到荒漠,從地底到天空,英國地理學家阿拉史泰爾.邦尼特以富有哲思及幽默的文字,帶你走出地圖,走進47個最迷人、最引人驚奇卻最不為人知的世界角落。 ★

各地點隨篇附有詳細經緯度座標,可與Google Map搭配閱讀:實際街景、地理現狀及照片,完全滿足探險樂趣。 以美酒聞名遐邇的中亞城市,為何成為一座世上最大的廢墟? 一座曾經是世界第四大的湖泊,怎麼會變成了沙漠? 至今未曾與現代社會接觸過的原住民部落,是什麼樣子? 一名土耳其男子為了裝修房屋,卻意外發現了曾有三萬人生活其中的地下古城! 愛琴海畔的希臘東正教隱修院半島,千百年禁止「雌性」進入,除了……母貓!? 「自有地理學起,人就著迷於奇特不凡之地。」即使進入了數位當道的年代,我們對來自遙遠異地之奇聞軼事的喜愛,從古至今未消。而英國新堡大學地理學教授阿拉史泰爾.邦尼特(Alastair B

onnett)秉持著他對「地方」異於常人的愛好及觀察,在本書中深入探索了7大類別--「失落的空間」、「隱密的地理」、「無主之地」、「死城」、「例外的空間」、「飛地與自立門戶的國家」、「浮島」、「曇花一現之地」,一共47個「地圖之外」的地點,其中包括-- 在許多地圖甚至Google Earth上都有出現,卻被發現其實根本從未存在的「桑迪島」 因發展核武而與外界隔離、不被外人知曉的俄羅斯祕密城鎮「熱列茲諾戈爾斯克」 國與國之間,不屬於任何國家的邊境間地帶 失去政府控制、恢復野性的非洲海盜之城「霍表」 被都市探險隊發現的美國明尼亞波里地下城市 活人與死人共居的「城市」--「

馬尼拉北墓地」 既是家,也是交通工具的巨大郵輪「世界號」 …… 他不只從地理、歷史的角度深度探討,更以充滿詩意、哲學而幽默生動的文字描繪,帶領讀者前往這些地球上某些最不尋常卻又最不為人知的地點,拆解我們對「地方」的認知,重新認識你我所生活其中的這個世界。 這本書是當代的《馬可波羅遊記》、真實版的卡爾維諾《看不見的城市》,不論你是喜好世界探索,還是紙上神遊,《地圖之外》都會令你有所啟發、沉醉其中。這些地點,是比傳說故事更虛幻的真實世界,看了此書,你看地圖、看周遭、看世界的方式絕對會大不相同! 【各界推薦】 「透過向我們介紹那些看似不太可能存在的地方,《地圖之外》嘗試重新魅惑這個世界:

有些地方確實存在,卻無法在地圖上找到;有些在地圖上存在,實際上卻不存在;還有些島嶼已經消失,或者突然出現;還有那從湖泊變成的沙漠,以及在城市底下的迷宮。邦尼特小心地迴避那些鄉愁與過於樂觀的戀地情結,設法讓我們理解所謂『地方』的概念和地理學仍然重要。」──提姆.克瑞茲威爾(Tim Cresswell),《地方:記憶、想像與認同》(Place, An Introduction)作者,東北大學(Northeastern University)歷史學與國際事務學教授。 「這本令人興奮的異國遊記,將帶你探尋這世界的祕密、地下城市、鑽石礦場、情色地景……從此改變你看地圖──或者你家的後院的眼光。」──《

歐普拉雜誌》(O Magazine) 「邦尼特帶著讀者前往地球的盡頭,以及街道的另一頭,啟發我們為什麼那些地方重要而且需要我們的關注,免得我們失去了身為人最重要的本質。」──《紐約時報》(The New York Times) 「邦尼特是個棒極了的導遊和文學伴侶。他不強加他的學識和成見,讓讀者自己進入這些地理政治學的場域。他成功的讓奇特的地方變得親切,讓親切的地方變得奇特,並完全佐證了他的結論:『平凡無奇的地方也正是非凡奇特的地方;所謂的異國情調也可能就在下個轉角,或者就在我們腳下。』」──《洛杉機時報》(Los Angeles Times) 「古怪、詭譎,卻令人愉悅。」──《華盛頓郵報

》(The Washington Post) 「極為迷人的一本書……一趟經過透徹研究、引人入勝的紙上旅程。裏頭看來像是和我們的日常生活平行的宇宙,沒什麼是正常的。邦尼特一定是個最棒的旅伴。」──《大西洋月刊》(The Atlantic) 「一本你在玩google earth時會覺得精巧有趣的書,但其實更多的是,它讓我們重新思考人類與地圖的關係。」──《Men’s Journal》雜誌

生物炭對土壤保水性及台灣藜麥成長影響之研究

為了解決麥加位置 的問題,作者蘇建昌 這樣論述:

本研究之目的在以茶園經深剪枝整葉之枯枝製成之生物炭,改良土壤之效果及台灣藜麥成長速度,實驗分別添加不同比例:2%、4%、6%、8%等不同重量百分比濃度之生物炭,實驗地點於花蓮縣光復鄉大馬村、西富村農業區之土壤中,探討添加生物炭後對於土壤保水能力、省水、保濕能力及土壤溫度之差異及台灣藜麥成長速度土壤改良後結果之影響。台灣藜麥成長速度之結果,光復鄉藜麥農業區原土壤加8%濃度之生物炭與對照組相較下樹根由15公分提高至28公分,高由195公分提高至220公分,株徑2.3公分,成長結果高220~210公分,穗長由55公分伸長至95公分,台灣紅藜麥根長:25~28公分,小米成長結木果高110~120公分

,結穗長:25~30公分,根部長:15~18公分。積肥植物:田箐樹成長結果:樹株高:120㎜,根部長:15~18公分,期數:85~90天,成長結果有顯之差異。經由實驗後發現土壤添加8%濃度之生物炭與對照組比較,對於土壤保水能力能從平均值1.4 kg提昇至3.3 kg,省水能力由需水13,500 ㏄降至4,500㏄,保濕能力有顯着的提高從2.8%上升到7.2%。在花蓮縣光復鄉大馬村及西富村藜麥農業區之土壤中非常有土質保濕的功能性,也迎合原鄉阿美族傳統農耕的概念,愛惜土地,這也是阿美族群與大自然共生。綜合分析實驗結果可利用大自然的生物炭改造土壤對於土壤保肥、保水、保濕、省水均有呈顯很好的改變效果,

但土壤中之溫度則没有很大的差異,所以利用生物炭進行土壤改良更能適合讓農作物-紅藜麥的成長。

麥加位置的網路口碑排行榜

-

#1.麥加地圖, 麥加交通旅遊電子地圖 - TripAdvisor

麥加 飯店地圖. 最低價格. 入住— / — / —. 退房— / — / —. 顧客 1 間客房,2 名成人,0 名兒童顧客 12. 年齡. 更新. US$ USD. 台灣. © 2021 TripAdvisor LLC 保留所有 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#2.伊斯蘭教為什麼要去麥加聖朝,為什麼穆斯林要到麥加朝拜

因為麥加有全世界穆斯林禮拜朝向“克爾白”(天房)的所在地。 克爾白的意義不是一個地理位置的問題,位於哪一個國家也並不重要,而是居於全世界穆斯林 ... 於 www.uhelp.cc -

#3.首頁> 宗教知識+ > 宗教建築> 天房 - 全國宗教資訊網

多位歷史學家認為天房大約是在公元二世紀左右開始成為神廟,擺著360尊神像,代表一年的每一天,後來成為阿拉伯部族朝聖中心。公元630年穆罕默德率領穆斯林收復麥加後,清除 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#4.麥加【Mecca】 - 伊斯蘭教最神聖的城市- 世界景點庫

麥加 全稱是麥加?穆卡拉瑪,意為“榮譽的麥加”,是伊斯蘭教最神聖的城市,它位於沙特阿拉伯西邊,是穆斯林每天朝拜的方向,也是570年前伊斯蘭教先知穆罕默德的出生地,是 ... 於 www.enjoyholiday.com.tw -

#5.乞丐潛入麥加政府早有禁令 - 伊斯蘭之光

《阿拉伯新聞》記者在聖城麥加採訪一名每年在到朝覲期間潛入聖城的職業乞丐阿依莎。 她說﹕“許多本國的職業乞丐﹐都提前進入麥加搶佔禁寺週圍的優勢位置。 於 wap.cmcfa.com -

#6.疫情下寂寞麥加直擊伊斯蘭最神聖地天房| 國際 - 中央社

武漢肺炎改變了世界,伊斯蘭聖城麥加也躲不掉這場考驗。 ... 房是天堂的建築「天使崇拜真主之處」在地上的翻版,而天房的位置就直接在天堂建築之下。 於 www.cna.com.tw -

#7.麥加,伊斯蘭千年聖城:文明的崛起與變調,穆斯林最深沉的傾訴

麥加 ──專屬伊斯蘭信徒的天堂入口。 ... 要了解伊斯蘭,必須先從麥加開始! ... 大多數穆斯林一輩子無緣得見麥加,但仍會學習、甚至牢記它的地理位置,而且是從長輩 ... 於 www.taaze.tw -

#8.Hyundai將鏡頭整合在大燈當中但維修費可能相當恐怖

最新的專利圖揭露的他們對於未來自動駕駛鏡頭的設計位置,將會與大燈結合。 ... 攝影系統的壽命更短,加上發生碰撞的時候會花費更多的金錢在維修大燈 ... 於 cars.tvbs.com.tw -

#9.现在的沙特阿拉伯麥加时间 - Time.is

... Standard Time (AST), UTC +3; 无夏令时,全年UTC 偏移量不变. 麥加的IANA 时区标识符为Asia/Riyadh。 在维基百科中查阅麥加 · 在主页显示麥加时间 · 关注此位置 ... 於 time.is -

#10.沙特阿拉伯的麦加地区:历史、文化以及更多 - Visit Saudi

Masjid Al Haram. 在麦加心脏位置的是占地广阔的大清真寺,里里外外可容纳多达400万信徒。 於 www.visitsaudi.com -

#11.世界著名城市系列3:麥加——伊斯蘭教的聖地 - 趣讀

麥加位置 圖. 世界上有那麼多的城市,要成為世界著名的城市,可能需要很多理由,但是對於麥加而言,只有一個理由,那就是它是伊斯蘭教的第一聖地。 於 ifun01.com -

#12.麥加 - 華人百科

麥加 位于沙烏地阿拉伯西邊。麥加海拔277米,距離紅海大約80公裏。麥加位處群山之間,以致當代發展受限。麥加的中心點是禁寺,此地比麥加大部分的區域都 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#13.麥地那航線| 阿聯酋航空香港 - Emirates

麥地那僅次於聖城麥加,是世界各地穆斯林的主要朝聖地。 非穆斯林不能進入麥地那的中心地帶,Al Madinah 省的周邊地帶則可供所有旅客探訪,包括迷人的古城Al 'Ula 和Mada' ... 於 www.emirates.com -

#14.【大宇宙小故事】28 麥加的方位

由於麥加並非位於赤道,通過它的緯線不是大圓,所以不能用來定義方向。 接下來,我們來研究一個有趣的問題:如果某地和麥加緯度相同(北緯21度25分),經度 ... 於 case.ntu.edu.tw -

#15.西亞與北非的自然環境與文化伊斯蘭

文化區, 位置, 位於( 歐)、( 亞)、( 非)三洲的交界地帶. 往北越過( 地中)海、( 高加索)山即 ... 禮:禮拜,一日朝麥加方向祈禱五次。 3. 齋:齋戒,在齋戒月,日落前禁 ... 於 www.fjm.kh.edu.tw -

#16.印尼兩億回教徒拜錯方向 - 太陽報

... 回教徒每天祈禱時拜錯方向,並非朝着位於沙特阿拉伯的聖城麥加,而是 ... 今年三月時稱麥加位於印尼西面的說法錯誤,正確位置應是印尼西北面。 於 the-sun.on.cc -

#17.麦加- 沙特阿拉伯城市 - 快懂百科

麦加 是伊斯兰教最神圣的城市,拥有克尔白,麦加是伊斯兰教的圣地,麦加(Mecca)是伊 ... 渗渗泉的位置就是阿拉伯最神圣的圣地克尔白,也是主要的骆驼商队的汇集路线。 於 www.baike.com -

#18.塔瓦夫- 麥加省,沙烏地阿拉伯| Pacer

塔瓦夫是一條位於麥加,麥加省,沙烏地阿拉伯的步道,他的長度為0.5km (大約500步) ,爬升高度為0m,難度評級簡單。用Pacer App發現更多優質路線吧! 於 www.mypacer.com -

#19.FamilyMart 全家便利商店

店舖查詢. 回上一頁. 自行輸入地址查詢. 請輸入地址. 查詢. 依目前所在位置查詢. 依店舖所在地址查詢. 依店舖名稱/編號查詢. 請輸入店舖名. 請輸入6碼店舖號. 於 www.family.com.tw -

#20.世界著名城市系列3:麦加——伊斯兰教的圣地 - 地理沙龙博客

麦加 位于沙特阿拉伯西部赛拉特山区一条狭窄的山谷里,距离红海大约80公里,面积不到760平方公里,人口约179万,四周群山环抱,层峦起伏,景色壮丽。麦加地 ... 於 www.dili36.com -

#21.麦加朝圣_搜狗百科

麦加 朝圣是穆斯林朝觐麦加克尔白(天房)须履行的多项宗教仪式的总称。阿拉伯语音译哈吉,伊斯兰教五功之一,中国穆斯林称其为朝功。朝觐是伊斯兰教的第五个基柱。 於 baike.sogou.com -

#22.伊斯兰教圣地――麦加 - 中国经济网

伊斯兰教创始人穆罕默德规定,穆斯林不论身居何处,他礼拜时都要面向麦加圣寺克尔白。 1000多年以来,麦加一直是全世界穆斯林向往和朝拜的中心。公元570年 ... 於 www.ce.cn -

#23.世界著名城市系列3:麥加——伊斯蘭教的聖地 - 壹讀

上一期我們介紹了世界著名城市系列2:杜拜——土豪之都,今天我們來介紹這一系列的第三篇:世界著名城市系列3:麥加——伊斯蘭教聖城。 ... 麥加位置圖. 於 read01.com -

#24.伊斯蘭教聖地位置 - 貝塔百科網

1樓:嶽無法超越. 麥加大清真寺是伊斯蘭教第一大聖寺,坐落於沙烏地阿拉伯境內山巒環抱的谷底—麥加城中心,使全世界穆斯林禮拜朝向的克爾白天房所在地 ... 於 www.beterdik.com -

#25.心理醫生不傳之祕的觀人術 - 第 124 頁 - Google 圖書結果

麥加. 哪一個位置呢?伴侶走進了一間酒吧,裡面的吧枱還沒有客人坐著。你位,你想他會選問他「不能保守祕密的人」你和只是應邀參加酒席是否會發現意外之處呢? 於 books.google.com.tw -

#26.什麼是伊斯蘭教,以及我們該關注穆斯林的兩大理由・One-Forty

穆罕默德是阿拉的使者」以提醒自己不忘伊斯蘭的要義。「禮」則是穆斯林一天須朝麥加的天房方向禮拜五次,並在星期五(主麻日) 到清真寺聽 ... 於 one-forty.org -

#27.為什麼只有穆斯林才能參觀聖城麥加? - Also see

麥加 - 伊斯蘭教最神聖的遺址- 也被稱為上帝之屋(阿拉)的所在地- 位於希賈茲地區的一個狹窄的山谷中(所謂的是因為其“hijaz”或“骨幹”的地理位置,“薩拉特山脈,由火山 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#28.麥加:史籍記載,歷史沿革,早期階段,穆罕默德時代,政治演變,沙特 ...

公元630年,穆罕默德率兵攻占麥加,把聖殿改為伊斯蘭教清真寺。 ... 滲滲泉的位置就是阿拉伯最神聖的聖地克爾白,也是主要的駱駝商隊的匯集路線。事實上,滲滲泉的水源 ... 於 www.newton.com.tw -

#29.哪裡是麥加? 在哪個國家是麥加? - ad

麥加 ,在穆斯林世界的正殿,位於阿拉伯半島,距離紅海海岸75公里以西。 如今,全市屬於沙特阿拉伯和是漢志省的首府。 那裡是哪個國家的聖地. 於 zhtw.unansea.com -

#30.麥加之謎

早期伊斯蘭文獻證實回教真正的聖城是佩特拉,而不是麥加。 穆斯林學者普遍認為沒理由懷疑聖城的位置,但近年來一些歷史學家開始提出質疑。Dr. 於 nabataea.net -

#31.麥加- 维基百科,自由的百科全书

麥加 (阿拉伯语:مكة,羅馬化:Makkah,漢志阿拉伯語發音:[makːa],中文較罕見的翻譯有滿克、墨 ... 麥加的地理位置對商貿來說也很重要,是貿易路線的重點站。 於 zh.wikipedia.org -

#32.第十章西亞

可能適逢春夏秋冬各季(D)有能力之穆斯林一生至少應去麥加朝拜一次,此為拜功(E)以 ... 西亞所瀕臨的「四峽」中,何者曾在兩伊戰爭時,因其位置、資源、戰略重要性,而 ... 於 www.nyvs.tn.edu.tw -

#33.麥加的修煉/ 任務攻略: 楓之谷攻略資料站 - 楓葉雨

麥加 的修煉. 任務查詢. 選擇條件可以加快查詢速度,點擊任務,攻略會在下方 ... 觸發人物. 麥加 (岔道). 任務流程. 狩獵嫩寶10隻、藍寶10隻、菇菇仔10隻。 狩獵怪物. 於 maple.yampiz.com -

#34.新冠疫情下的麥加海外穆斯林如何在聖地朝覲- BBC News 中文

卡巴天房,在伊斯蘭傳統中被認為是天堂的建築,也就是「天使崇拜真主之處」在地上的翻版。天房的位置就直接在天堂之下,伊斯蘭教的「五功」當中,每日禮拜 ... 於 www.bbc.com -

#35.麦加和麦地那的地图位置_麦加地图查询 - 哥语网

麦加 是伊斯兰教第一圣地;麦地那是第二圣地;耶路撒冷是第三圣地。麦加和麦地那的地图位置麦加(阿拉伯语:مكّةمكرمة;罗马化:MakkaMukarrama, ... 於 www.gyubi.com -

#36.麥加麥加皇家鐘塔附近的飯店

線上搜尋沙烏地阿拉伯麥加皇家鐘塔附近的飯店。 ... 飯店位於麥加. 絕佳位置. Makkah Hotel酒店俯瞰着Holy Haram Mosque清真寺和Kaaba,位于沙特阿拉伯(Saudi ... 於 www.booking.com -

#37.麦加和麦地那的地图位置 - 云上小悟

麦加 (阿拉伯语:مكّة مكرمة;罗马化:Makka Mukarrama,英语:Mekka、Mecca、沙特:Makka),沙特阿拉伯城市。全称是麦加·穆卡拉玛,意为“荣誉的麦 ... 於 www.maixj.net -

#38.麥加 - 台灣Word

七世紀時伊斯蘭教先知穆罕默德在麥加宣揚伊斯蘭教,當時該地是一個重要的商業中心,在伊斯蘭早期歷史上 ... 麥加的地理位置對商貿來說也很重要,是貿易路線的重點站。 於 www.twword.com -

#39.麥加空氣污染:實時空氣質量指數地圖 - Beijing Air Quality.

分享: “ 麥加空氣污染:實時空氣質量指數地圖 ”. https://aqicn.org/map/mecca/hk/. 分享: “今天的空氣污染程度 ... 麦地那 · -. Sulţānah. 🆥🆥. 尋找其他的城市? 於 aqicn.org -

#40.麦加瑞士酒店

在线探索麦加瑞士酒店并了解更多有关我们的豪华设施、无与伦比的宾客服务以及大量 ... 将开始位置与结束位置交换 ... 麦加位于沙特阿拉伯,是最神圣的伊斯兰教城市。 於 www.swissotel.cn -

#41.麦地那沙特阿拉伯

这座城市被认为是伊斯兰传统中三座城市中第二高的城市,另外两个是麦加和耶路撒冷。 ... 将哈里发的首都从麦地那改为伊拉克的库法,因为它的地理位置更具战略意义。 於 zh-cn.everypage.site -

#42.麥加朝覲是怎麼回事?為什麼還要扔石頭

為什麼還要扔石頭,1樓我是旅行螞蟻麥加朝覲是穆斯林朝覲沙烏地阿拉伯麥加省 ... 魔鬼所在位置的地方,表達人類不受魔鬼和****,堅守既定信仰的決心。 於 www.betermondo.com -

#43.Makkah (麥加朝覲) - Blog of Insanity (狂人日記)

就算你有簽證進入沙烏地阿拉伯,也只有回教徒才能進入麥加,因為最大的 ... 因為天使(也有說兒子) 顯了奇蹟,地上湧出了滲滲泉,泉口正是天房的位置。 於 paulsin.blogspot.com -

#44.麦加在哪里?麦加属于哪个洲哪个国家?麦加在什么地方

麦加 的地理位置位于哪里? 亚洲/ 西亚/ 沙特阿拉伯/ 麦加. 麦加属于西亚吗? 是的。 麦加属于哪个国家?属于哪个省?属于哪个城市? 麦加是沙特阿拉伯的城市,属于沙特 ... 於 www.cits2.com -

#45.你訂Nidin!最棒的線上訂餐系統

無法確定你的位置,請開啟定位功能或找區域搜尋! refresh. © 2020 Nidin 台灣 ... 再選擇「加到主畫面」. 提醒. 無法確定你的位置,請開啟定位功能或找區域搜尋! 於 order.nidin.shop -

#46.最新餐飲促銷活動方案| 熱門餐點 - 肯德基

使用我的位置. 請選擇餐廳 ... 餐點瀏覽 > 熱門優惠 >預訂快取1元加購-桶餐. 預訂快取1元加購-桶餐. 餐飲促銷活動方案餐點- 台酒花雕紙包雞同樂餐. 於 www.kfcclub.com.tw -

#47.世界著名城市系列3:麦加——伊斯兰教的圣地 - 新浪看点

世界著名城市系列3:麦加——伊斯兰教的圣地. 麦加位置图. 世界上有那么多的城市,要成为世界著名的城市,可能需要很多理由,但是对于麦加而言,只有 ... 於 k.sina.cn -

#48.伊斯蘭教第一聖地—麥加|西行文化 - 每日頭條

原創西行麥加(Mecca)是伊斯蘭教最神聖的城市,擁有克爾白。麥加是伊斯蘭教的聖地,非穆斯林不得進入。麥加是伊斯蘭教的第一聖地,它座落在沙烏地 ... 於 kknews.cc -

#49.麥加朝覲的流程 - 就問知識人

麥加 朝覲的流程,麥加朝覲的事項,1樓走走亭停麥加位於今天抄的沙烏地阿拉伯 ... 魔鬼所在位置的地方,表達人類不受魔鬼和****,堅守既定信仰的決心。 於 www.doknow.pub -

#50.麥加 - 世界朝聖指南

麥加 是沙特阿拉伯的伊斯蘭聖地,擁有大清真寺,卡拜和朝j朝聖。 真主是伊斯蘭教的上帝, ... 上帝就如何重建神殿給了亞伯拉罕準確的指示,加百列向他展示了位置。 於 zh-tw.sacredsites.com -

#51.索哈達酒店- 麥加訂房 - KAYAK

Hotel Al Shohada is set in Mecca and is within a short walk of nearby attractions, including Kaaba and the Al-Masjid al-Haram. It offers 5-star rooms with ... 於 www.tw.kayak.com -

#52.在台灣的伊斯蘭教徒禮拜時,是往哪個方向朝拜呢 :: 麥加方向

麥加 方向, 雖然每日的朝拜都是朝著麥加的位置. 不過由於台灣離麥加有段距離. 他們又擔心而避諱直接朝拜. 而會刻意朝麥加原本的位置(西北). 在向北或向西 ... 於 entry.anthailand.com -

#53.沙國麥加即日起至朝覲結束期間禁止外國人任意進入

沙烏地阿拉伯麥加省(Makkah)宣布,自2018年7月9日起至朝覲結束期間(約至8月25日),未經核可外國人(unauthorized expat)禁止進入,前述期間獲允許進入 ... 於 roc-taiwan.org -

#54.世界著名城市系列3:麥加——伊斯蘭教的聖地 - 人人焦點

上一期我們介紹了,今天我們來介紹這一系列的第三篇:世界著名城市系列3:麥加——伊斯蘭教聖城。 麥加位置圖. 世界上有那麼多的城市,要成爲世界著名的 ... 於 ppfocus.com -

#55.麦加麦地那巴格达在哪个地理位置? - 快资讯

麦加 是伊斯兰教的第一圣地.麦加(阿拉伯语:مكّة)是一个宗教古城,也是伊斯兰教的圣地,非穆斯林不得进入.位于沙特阿拉伯西边.是穆斯林每天朝拜的方向, ... 於 www.360kuai.com -

#56.臺北市立圖書館 兒童電子圖書館 小博士信箱

題目. 伊斯蘭教是世界四大宗教之一,請問穆斯林為何要每天跪拜五次,向哪個方向跪拜?穆斯林為何不能吃豬肉呢? · 答案. 1.穆斯林面向麥加「克爾白」天房誦經、祈禱和跪拜等 ... 於 kids.tpml.edu.tw -

#57.麥加大清真寺衛星地圖 - 相約久久旅遊網

麥加 大清真寺介紹: 麥加禁寺又名麥加大清真寺,是伊斯蘭教第一大聖寺,也是世界各國穆斯林嚮往的地方和去麥加朝覲禮拜的聖地。伊斯蘭教創始人穆罕默德誕生在這裡,他 ... 於 zh.meet99.com -

#58.【居屋2022】沙田愉德苑懶人包:位置+面積+平面圖+價錢全面 ...

同場加映:【新盤全面睇】The YOHO Hub航拍最新環境 ... 於 ps.hket.com -

#59.CN203299560U - 一种用于麦加朝圣的定位手表- Google Patents

本实用新型涉及一种用于麦加朝圣的定位手表,其结构包括有GPS接收器、存储器、 ... 观察的日期、时间和麦加方向,不需要手动编辑和调整手表就可以适应用户位置的移动, ... 於 www.google.com -

#60.2022虎年家居風水佈局教你化解小人是非、催旺桃花運!

我們先了解「壬寅」虎年吉星及凶星的位置,然後再作出適當的佈陣。以下是「壬寅」虎年九宮飛星圖,顯示了流年九星所到的宮位(方位)及吉凶的位置。 於 www.sundaymore.com -

#61.麥加的天房 - 文學中的山水清音

伊斯蘭傳統認為克爾白是天堂的建築「天使崇拜真主之處」,在地上的翻版,而克爾白的位置就直接在彼天堂建築之下。《古蘭經》記載:「為世人而創設的最古的清真寺,確是在 ... 於 chinyu6868.pixnet.net -

#62.【問題】麥加

YouTube探訪神秘籠罩的沙特麥加禁寺| 冒險雷探長Lei's adventure · 冒险雷探长. 冒险雷探长. •. ... 她可以根據GPS定位當前位置的禮拜方向( . 於 nzworktravel.com -

#63.新冠疫情下的麥加海外穆斯林如何在聖地朝覲 - Yahoo奇摩新聞

2020年11月1日,在麥加大清真寺內朝覲( Umrah)的穆斯林遵守防控疫情規定 ... 天房的位置就直接在天堂之下,伊斯蘭教的「五功」當中,每日禮拜五次 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#64.麥加(阿拉伯語 - 中文百科知識

麥加 的地理位置對商貿來說也很重要,是貿易路線的重點站。 前現代時期的麥加充分運用當地的主要水源。最先開採的水源是井水,例如滲滲泉流出的鹹水。 於 www.easyatm.com.tw -

#65.麦加和麦地那的地图位置

麦加 (阿拉伯语:مكّة مكرمة;罗马化:Makka Mukarrama,英语:Mekka、Mecca、沙特:Makka),沙特阿拉伯城市。全称是麦加·穆卡拉玛,意为“荣誉的麦 ... 於 www.mm4y2.com -

#66.麥加無限酒店- 麥加,麥加, 沙烏地阿拉伯 - HotelsCombined

所在位置理想,最適合想要造訪本地景點的旅客。 這間5星級飯店附設24小時接待櫃檯、快速入住/退房和客房服務。 此外,有精通多國語言的員工提供協助。 麥加無限酒店- ... 於 www.hotelscombined.com.tw -

#67.臺北市立新興國民中學109 學年度第二學期線上期末考八年級 ...

沙烏地阿拉伯。 8. 「禮拜時間」是一款手機APP,它可以利用GPS 定位. 來告知穆斯林當前位置的禮拜方向(朝向麥加的方. 向),並可以自動獲取當前位置的時區來確認禮拜時. 於 exam.naer.edu.tw -

#68.疫情衝擊麥加朝聖伊斯蘭教盛事從200萬降到1千人

伊斯蘭年度盛事麥加朝聖,前天已在沙烏地阿拉伯的聖城麥加展開,大批穆斯林昨天登上先知穆罕默德曾經傳道的「阿拉法特山」,進行朝聖之旅中最重要的 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#69.禮拜時間(朝拜方向) - Google Play 應用程式

朝拜方向- 穆斯林禱告時間: 準確的免費*** 禮拜時間® Muslim Toolbox (Android) 是一款幫助穆斯林禮拜的即時軟件。她可以根據GPS定位當前位置的禮拜方向(朝向麥加的禁 ... 於 play.google.com -

#70.沙烏地阿拉伯的麥加地處東經多少度 - 劇多

麥加 是伊斯蘭教的聖地,與麥地那,耶路撒冷併為伊斯蘭教三大聖地。麥加所處的地球位置正好是地球的黃金分割點,是地球上最高貴的位置。 於 www.juduo.cc -

#71.沙烏地阿拉伯Saudi-Arabia - 晴天旅遊

吉達也是穆斯林進入麥加和麥地那進行朝覲的要道。 ... 該公園占地廣大且還有翠綠的美景、自然風光和便利的地理位置,並提供當地居民提供各種文化和娛樂活動。 於 www.sundaytour.com.tw -

#72.地理相對位置 - 阿摩線上測驗

1. 近年來前往澳洲旅遊的中東遊客大幅增加,當地的旅遊業者在飯店、景點及遊樂園中興建禮拜的場所,標示箭頭指向阿拉伯半島上的麥加,以利伊斯蘭教教徒朝向聖城膜拜。根據 ... 於 yamol.tw -

#73.麥加的地理位置,為什麼麥加的地理環境不適宜人居住,但卻是 ...

它座落在沙烏地阿拉伯西部賽拉特山區一條狹窄的山谷裡,面積不到760平方公里,人口約179萬。四周群山環抱,層巒起伏,景色壯麗。 2樓:匿名使用者. 麥加座 ... 於 www.diklearn.com -

#74.台塑石化股份有限公司

台塑石化成立於1992年,主要經營石油製品、石化基本原料生產銷售事業,是國內唯一民營的石油煉製業者,生產銷售汽油、柴油等各類石油製品;輕油裂解廠生產石化基本原料 ... 於 www.fpcc.com.tw -

#75.藝文店家查詢 - 藝FUN NEXT平台- 文化部

... 二崙鄉, 麥寮鄉 ... 二崙鄉; 麥寮鄉 ... (3) 店家應提供完整且正確之店家資訊,以供消費者搜尋店家位置,如因店家提供不實之資訊,致消費者未能找到店家,所引起之 ... 於 artsfunnext.moc.gov.tw -

#76.城市,震撼景观的集大成者——麦加与麦地那 - 知乎专栏

现在的禁寺其实已经是一个四层建筑,绕行则可以在清真寺的任何位置进行,但三百万的朝觐客流还是会让大清真寺不堪重负。所以,麦加已经开始了在图上方(北方)位置进行 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#78.麥加瑞士飯店- 麥加住宿推薦 - Agoda

麥加 瑞士飯店(Swissotel Makkah) ; 位置得分, 9.0 ; 鄰近的機場, 阿卜杜拉.阿齊茲國王國際機場(JED) ; 機場距離, 73.0公里 ; 整體狀況及整潔度. 8.5 ; 設施與設備. 8.1. 於 www.agoda.com -

#79.麥加朝聖人踩人717死805傷25年最嚴重伊朗斥封路釀禍 - 鉅亨

沙特阿拉伯聖城麥加短短兩周內再發生駭人慘劇! ... 優素福稱當時人群正朝擲石位置前進,另一批人則從相反方向迎面走來,情況突然變得混亂,然後人們 ... 於 news.cnyes.com -

#80.達美樂就是好吃| 披薩外帶外送服務DOMINO'S PIZZA

新莊民安西路店因炸爐維護中,故暫停販售炸製品,造成您的不便敬請見諒! 2021-12-31. 於 www.dominos.com.tw -

#81.世界文明史(上)──文明的興起 - Google 圖書結果

麥加 拉麥加拉(Mégare)橫跨科林斯地峽,但不是這條通道的重要據點,地理位置不佳,未在希臘城邦世界中占有重要地位。它在希臘東部卡爾西頓(Chalcedoine)、拜占庭(Byzance) ... 於 books.google.com.tw -

#82.CN203299560U - 一种用于麦加朝圣的定位手表

本实用新型涉及一种用于麦加朝圣的定位手表,其结构包括有GPS接收器、存储器、 ... 观察的日期、时间和麦加方向,不需要手动编辑和调整手表就可以适应用户位置的移动, ... 於 patents.google.com -

#83.穆斯林做禮拜時面朝什麼方向禮拜時面朝什麼位置 - 第一問答網

我們的位置在**那曲,我方向.怎樣朝向,. 伊斯蘭教禮拜背向哪個方向. 6樓:莎莎曼. 由於地理位置的原因,全世界穆斯林禮拜的朝向沙特麥加的克爾白位於 ... 於 www.stdans.com -

#84.麥加朝覲踩踏疊屍717死863傷 - 蘋果日報

無數穆斯林擠在沙烏地阿拉伯麥加近郊的米納鎮準備進行儀式時,因人潮眾多推擠釀成踩踏,導致至少717人死亡、863人受傷, ... 麥加朝覲踩踏意外位置圖. 於 tw.appledaily.com -

#85.耶路撒冷一起被稱為伊斯蘭教三大聖地。 * 中文名:麥地那* 別稱

古名耶斯里卜,622年伊斯蘭教創始人穆罕默德率教徒由麥加遷至該地,改稱麥地那·乃 ... 還是原來的那個樣子,是根據先知穆聖的遺囑埋葬在他病臥的床下位置,現在地面上 ... 於 www.facebook.com -

#86.全城日撒6萬公升消毒劑!穆斯林就算坐輪椅、受限於APP - 太報

在武漢肺炎疫情下,伊斯蘭教的神聖地麥加顯得相當冷清。 ... 房是天堂的建築「天使崇拜真主之處」在地上的翻版,而天房的位置就直接在天堂建築之下。 於 www.taisounds.com -

#87.下列各項敘述何者錯誤

右圖為沙烏地阿拉伯的國徽,其中的雙劍代表誓死守護聖地麥加。 ... 西亞位居「三洲、四峽、五海」之間,請問此種地理位置造成的影響範圍中,下列何者關係「最小」? 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#88.簽證及入境須知 - 外交部領事事務局

地理位置, 東臨波斯灣(或稱阿拉伯灣),西濱紅海,海岸線長2,640公里。 ... 利雅德(約738萬)、吉達(約469萬)、麥加(約207萬)、麥地那(約151萬)、達曼(約127萬)等城市。 於 www.boca.gov.tw -

#89.麥加禁寺 - 伊斯蘭之光

點擊欣賞麥加禁寺圖片集圖片集「禁寺」是阿拉伯語al-Masdjid al-Haram的意譯; ... 你的位置:伊斯蘭之光 >> 主頁 >> 伊斯蘭之旅 >> 三大著名清真寺 >> 詳細內容在線 ... 於 www.hkislam.com -

#90.数量最佳酒店位置麦加,坐拥优惠与经济酒店 - Ebooking

精选酒店位置麦加:找到最便宜的酒店客房,搜索1、2、3、4 和5 星级酒店的优惠,在线预订并于酒店付款. 於 www.ebooking.com -

#91.世界知名超高層摩天大樓之「麥加皇家鐘塔」 - MP頭條

項目地址:麥加皇家鐘塔(Abraj Al-Bait Towers)坐落於沙烏地阿拉伯伊斯蘭教聖城麥加中心克爾白天房(世界穆斯林禮拜朝向和朝覲中心)南側。 於 min.news -

#92.麥加,伊斯蘭千年聖城:文明的崛起與變調,穆斯林最深沉的傾訴

當石油財富湧現,金錢成為麥加人的新真主,全世界都在討論伊斯蘭,伊斯蘭的信仰中心卻為世人所忽略! 你一生無法踏足的禁地,讓穆斯林、《遠見》雜誌(Prospect)英國百大 ... 於 www.books.com.tw -

#93.員林--彰化的麥加

沙烏地阿拉伯的城市麥加,是全世界伊斯蘭教徒的聖地;教法規定,一生至少 ... 雖介於彰化市和鹿港的中間,但位置偏北,沒有成一直線,似乎不是麥加。 於 yuanlintown.blogspot.com -

#94.麥加_百度百科

2019年12月26日,位列2019年全球城市500強榜單第377名。 中文名. 麥加. 外文名. Mecca. 別名. 麥加·穆卡拉瑪榮譽的麥加. 所屬地區. 沙特阿拉伯麥加省. 地理位置. 於 baike.baidu.hk -

#95.CHRISTOPHE CLARET 麥加迷幻光學 - 世界腕錶World Wrist ...

透過此項特別光學效果,原本屹立於聖城麥加中央的立方形天房,在Mecca手錶 ... 下一個關鍵為設計及製作時針和分針,由於中央位置由三維全息裝置盤據, ... 於 www.world-wrist-watch.com -

#96.Google Earth在伊斯蘭教三大聖地教學應用

三大聖地:沙烏地阿拉伯的麥加、麥地那,以色列的耶路撒冷. ○距離:1265多公里呢! ○麥地那 ○耶路撒冷 ... 應用Google Earth 看幼發拉底河水布位置與鄰國關係. 於 sites.google.com