rumination心理學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Muñoz, Alicia寫的 Stop Overthinking Your Relationship: Break the Cycle of Anxious Rumination to Nurture Love, Trust, and Connection with Your Part 和JudithHoare的 與焦慮和解:認知療法先驅克萊兒・維克斯的教導都 可以從中找到所需的評價。

另外網站腦中停不下來的小劇場:遇上鑽牛角尖的「反芻思考」該怎麼辦?也說明:雖然人人都會經歷負面情緒,但對一些人來說這些情景更難擺脫,在腦中迴圈上演。這種狀態稱為反芻思維(rumination),即將注意力集中在不幸的事件上,持續關注自身的 ...

這兩本書分別來自 和行路所出版 。

國立臺北教育大學 心理與諮商學系碩士班 孫頌賢所指導 李琦萱的 父女間親子界限對成年初顯期女性自傷行為之預測:以述情障礙為中介預測變項 (2021),提出rumination心理學關鍵因素是什麼,來自於父女關係、自傷行為、成年初顯期、述情障礙、親子界限。

而第二篇論文國立彰化師範大學 輔導與諮商學系 林清文所指導 吳俊逸的 大學生不安全依附傾向對分手後自我概念清晰之效果研究:以自我擴張、自我驗證為中介變項 (2021),提出因為有 分手、依附理論、自我擴張、自我驗證、自我概念清晰的重點而找出了 rumination心理學的解答。

最後網站細心,但不要瞎操心 - EMBA雜誌則補充:心理學 家發現,女性比男性更容易反芻思考。 ... 在「女性如何崛起」(How Women Rise)一書中指出,「反芻思考」(rumination)會阻礙女性成功。

Stop Overthinking Your Relationship: Break the Cycle of Anxious Rumination to Nurture Love, Trust, and Connection with Your Part

為了解決rumination心理學 的問題,作者Muñoz, Alicia 這樣論述:

Alicia Muñoz, LPC, is a certified couples therapist, and author of three relationship books. She has provided individual, group, and couples therapy in clinical settings over the past fourteen years, including Bellevue Hospital in New York. Muñoz currently works as a couples counselor in private pra

ctice. She connects with her readers and followers through monthly blogs, newsletters, podcasts, and radio shows, as well as through Instagram at @aliciamunozcouples, and Facebook and Twitter at @aliciamunozlpc. Muñoz is a member of the Washington School of Psychiatry, the American Psychological Ass

ociation and Imago Relationships International and she is an expert contributor to Psychotherapy Networker, mindbodygreen, and other print and online magazines. You can learn more about her at https: //aliciamunoz.com.

rumination心理學進入發燒排行的影片

週三愉快,你內心上演悲劇小劇場嗎?

11/16(六)暫停一次

11/20(三)恢復唷😉

如果喜歡我的影片,可以跟我留言討論,非常喜歡,可以分享我的影片,超級無敵喜歡,可以訂閱我的影片喔。 :)

每個禮拜三、禮拜六 晚上六點發片。

IG很多給掰照片:http://www.instagram.com/ic_ichiro/

專頁很多很多東西:http://www.facebook.com/ichirolife/

#反芻思維

#憂鬱症

#暴力幻想

父女間親子界限對成年初顯期女性自傷行為之預測:以述情障礙為中介預測變項

為了解決rumination心理學 的問題,作者李琦萱 這樣論述:

本研究目的在於探討成年初顯期女性自傷行為現況以及華人父女界限類型之內涵,並從界限、述情障礙、自傷行為兩兩變項間的關係,檢視界限對述情障礙與自傷行為之預測力,以及述情障礙對自傷行為之預測力,進而探討述情障礙在其中的中介預測效果。 本研究以線上的問卷調查法進行,使用親子互動行為量表、述情障礙量表及自我傷害量表做為研究工具,並以台灣成年初顯期女性為研究對象,預試研究收集264份有效樣本以修訂量表;而正式研究則收回528份有效樣本,以檢證本研究問題與假設。研究結果顯示:1. 不同背景變項下的女性之自傷行為沒有顯著差異。2. 父女間屬於權威侵犯或矛盾糾結的界限類型,女兒會有較高的述情

障礙;而屬於權威侵犯的界限類型,女兒會有較多的自傷行為。3. 父女界限可預測女兒之述情障礙程度。4. 父女之間的「彼此親密行為」並無法預測女兒自傷行為的發生,而愈多的「彼此追逃行為」會使女兒愈容易產生自傷行為。5. 女性的述情障礙可預測其自傷行為。6. 述情障礙在「彼此親密行為」與自傷行為之間具完全中介預測效果,在「彼此追逃行為」與自傷行為之間則具部分中介預測效果。 本研究的主要結論包括:父女界限會影響個體情緒辨識與表達功能的發展,其中彼此追逃行為的影響力遠勝於彼此親密行為。而當個體在情緒辨識與表達遭遇困難,則非常可能導致自傷行為。

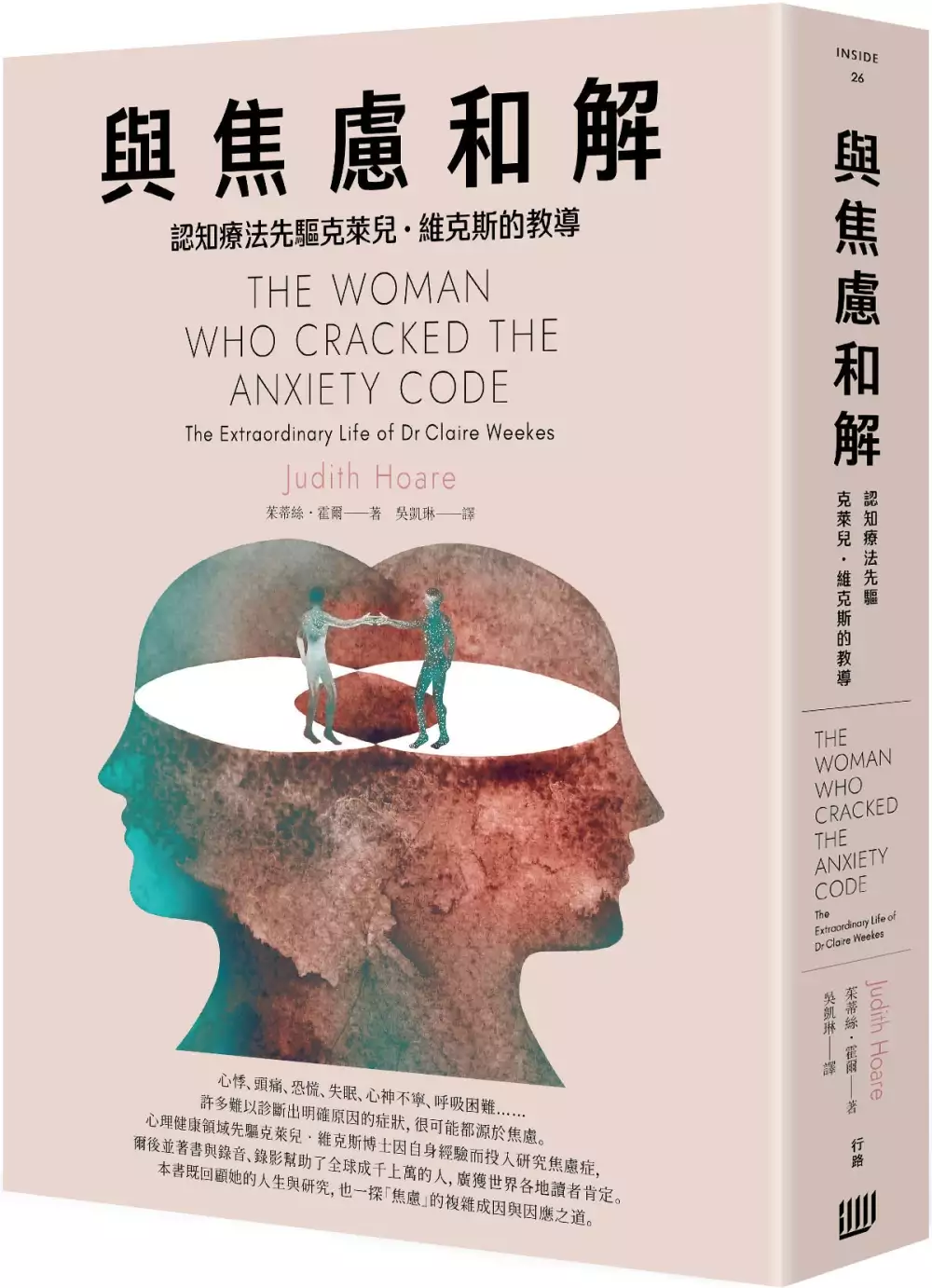

與焦慮和解:認知療法先驅克萊兒・維克斯的教導

為了解決rumination心理學 的問題,作者JudithHoare 這樣論述:

她率先從生物學的角度,揭露神經系統對於情緒的影響, 引領時代地揭露了心智與身體之間的連結,卻因為身為女性 以及獨排眾議的見解,遭受當時心理健康領域當權派所排擠, 然而無數受益於她的著作的讀者,見證了其獨特療法的價值。 ***** 二十多歲時,克萊兒・維克斯經診斷,罹患了當時人人聞之色變的結核病,被迫入住療養院。雖然後來醫生發現是誤診了,但她的心律不整並未改善,自此長年陷入焦慮。後來經過一個朋友提點,她發現自己的焦慮來源原來是被恐懼所驚嚇,這個認識對她意義重大。很快地她便掌握重點——她必須停止對抗恐懼。 由於維克斯的學術專業是生物學,她得以深入觀察所有生物都擁有的神

經系統,從而了解我們的原始大腦——後來她理解到,這與人類的情緒激發模式密切相關。又因為親身經歷過心智與身體之間形成的強力循環,維克斯後來發展出治療焦慮症等神經(失調)病症的萬用療法,她用以下簡單的口訣總結這套獨特療法: 「面對」、「接受」、「漂浮」,以及「讓時間流逝」。 維克斯後來成為醫生,治療焦慮症的成效頗受病患肯定,但有病患向她反映,雖然她的建議很有用,然而一旦離開診所,效果就大打折扣。該病患建議她「寫下所有細節,省得得一再重複告訴病患」。這個建議催生了維克斯的首部著作。 1962年,《幸福就在轉念後》(Hope and Help for Your Nerve)出版,這是

一本為一般大眾撰寫焦慮症「自療」專書。儘管當時的精神醫學社群普遍無視這本書,維克斯的治療口碑仍藉由病患持續在醫界傳開來。《幸福就在轉念後》出版後在多國熱銷,她也颳起旋風,廣獲媒體邀約(例如英國廣播公司BBC熱情邀約她合作訪談節目),世界各地的讀者信件與電話大量湧入,更有不少病患登門造訪她的澳洲住處,感謝這位博士改善了他們的生活,甚至拯救了他們的人生。一些心理健康領域重量級學者,也開始注意到維克斯及其療法,與她進行交流。 恐慌、憂鬱、焦慮、懼曠症、強迫症、創傷後壓力症候群……日後精神醫學界傾向細分疾病,但維克斯認為,當中有許多疾患其實「病出同源」,也因此她都採取同一套方法治療廣泛的精神問題

,也就是現代教科書所稱的「精神官能症」,同時稱呼它們「神經疾病」,除了避免批評意味,也點出這些疾病都是暫時、而且可以治癒的。 ***** 克萊兒・維克斯思考活躍奔放、不喜因循守舊,她在演化領域的研究贏得了全球讚賞,亦是第一位取得澳洲歷史最悠久大學科學博士的女性。由於多才多藝且興趣廣泛,維克斯曾經從學者生涯轉換跑道,成立旅行社,後來又轉往醫學領域發展,最終成了醫生。 她是心理健康領域的研究先驅,徹底顛覆看待「焦慮」這個重大文明病的角度。《幸福就在轉念後》出版已是六十年前,至今持續再版、依然暢銷,繼續造福眾多有焦慮症困擾的人。即使在克萊兒・維克斯死後三十年的現在看來,她的治療方法

依然先進,而且證實有效。然而,她的故事卻鮮為人知。這本書,就帶您一窺她走在時代前端的見解,以及她豐富且深具啟發的經歷。(更詳盡的內容介紹,請參見網頁中目錄的各章引文。) 各界好評 ►克萊兒‧維克斯在一九六○與一九七○年代出版了探討「神經病症」的暢銷書,享譽全球,然而儘管有許許多多病患對她心懷感激,如今她卻幾乎已為世人遺忘。這本極具啟發的傳記……完整揭露了這名優秀女性不凡的一生,她在演化領域的研究成果值得讚揚。——《書籍與出版》(Books + Publishing) ►克萊兒‧維克斯憑藉著跳脫框架的思考,以及極為敏銳的臨床診斷,開發出一套治療計畫,長年以來讓數千萬名病患受益無窮。

——大衛‧巴洛(David Barlow),波士頓大學心理學與精神病學榮譽教授 ►這本傳記讓克萊兒‧維克斯這名澳洲醫生的成就不再遭到埋沒,重新站上焦慮症診斷與治療的歷史舞台。本書展現出優秀記者的純熟功力,描繪一位個性無拘無束、思想創新的女性多采多姿的經歷,讓讀者理解演化與精神理論的歷史,重新認識維克斯的治療方法與著作。——卡洛兒‧密道頓(Carol Middleton),《澳洲書評》 ►克萊兒‧維克斯對於焦慮治療做出的貢獻時常遭到外界忽視,這本傳記重新給予了認可。——《科學人》

大學生不安全依附傾向對分手後自我概念清晰之效果研究:以自我擴張、自我驗證為中介變項

為了解決rumination心理學 的問題,作者吳俊逸 這樣論述:

鑒於失戀為大學生常見的議題,以及伴隨而來的自我概念混淆和憂鬱皆是失戀時常帶來的困境,然而,親密關係對個人自我概念的改變以及失戀如何影響個人自我概念的相關研究甚少,且與親密關係息息相關的依附理論,在失戀影響自我概念的歷程中扮演的角色更是缺乏進一步的探討。因此,本研究結合「焦慮型依附」與「逃避型依附」兩種不安全依附類型,以及「自我擴張」、「自我驗證」兩種關係中的自我概念改變歷程,提出「不同依附傾向之自我概念改變歷程對分手後自我概念清晰度影響之模式」,探討以下議題:(1)「焦慮型依附」、「逃避型依附」對分手後「自我概念清晰」之預測效果;(2)「自我擴張」與「自我驗證」兩種自我概念改變歷程於前述預測

關係中的中介效果。為了檢驗本研究之模式,本研究採用網路問卷,測量大學生之依附傾向、關係中的自我擴張、自我驗證經驗以及分手後之自我概念清晰。參與者為336位大專院校學生(男性111人,女性225人)。驗證性因素分析與信度分析結果顯示,本研究各分量表之信效度皆可接受。結構方程模式分析結果顯示:(1)「焦慮型依附」負向預測「自我擴張」與分手後「自我概念清晰」;(2)「逃避型依附」負向預測「自我驗證」;(3)「自我擴張」負向預測分手後「自我概念清晰」。本研究之結果對於親密關係失落的理論或實務皆有參考價值。

想知道rumination心理學更多一定要看下面主題

rumination心理學的網路口碑排行榜

-

#1.日常生活的偏離與歸返:反芻思考在憂鬱失能經驗中的角色

中華心理衛生協會. ... 關鍵詞Key words : 憂鬱症;憂鬱反芻;反覆思考;質性研究;現象學;Depression;Depressive rumination;Repetitive thought;Qualitative research; ... 於 www.mhat.org.tw -

#2.心理所揭示反刍思维的脑网络机制 - 中国科学院

当人们沉浸于悲伤和忧愁中,头脑中萦绕的痛苦念头挥之不去时,这种现象在心理学文献中被定义为“反刍思维(rumination)”。反刍思维是一种对负性情绪 ... 於 www.cas.cn -

#3.腦中停不下來的小劇場:遇上鑽牛角尖的「反芻思考」該怎麼辦?

雖然人人都會經歷負面情緒,但對一些人來說這些情景更難擺脫,在腦中迴圈上演。這種狀態稱為反芻思維(rumination),即將注意力集中在不幸的事件上,持續關注自身的 ... 於 pansci.asia -

#4.細心,但不要瞎操心 - EMBA雜誌

心理學 家發現,女性比男性更容易反芻思考。 ... 在「女性如何崛起」(How Women Rise)一書中指出,「反芻思考」(rumination)會阻礙女性成功。 於 www.emba.com.tw -

#5.放下又提起?】臨床心理師:試著與內心的「反芻思考」對話

在心理學上,這些讓你糾結的負面情緒,它的真面目就叫作「反芻思考」。 ... 反芻思考是我們自己心裡產生的「想法」,在心理治療的學派裡,「認知行為 ... 於 buzzorange.com -

#6.遠離反芻思考:工作、學業遇挫折切忌無限反省! - AXA 安盛

心理學 家發現,我們的思考模式有時跟牛很像,一個想法會重複地在心中提起、放下、提起、放下,每次它都以為找到答案了,但總會開啟下一次的思考,這樣 ... 於 www.axa.com.hk -

#7.細心,但不要瞎操心 - Yahoo奇摩新聞

... 思考」(rumination)會阻礙女性成功。 「反芻思考」指的是一個人慣性回想錯誤,以及負面經驗的行為。心理學家發現,女性比男性更容易反芻思考。 於 tw.yahoo.com -

#8.「憂鬱症的反芻性思考與腦部自我相關反應的關聯」專家意見

大眾可以透過腦波與施測之心理評估任務,了解憂鬱症是一種腦功能異常的疾病。 ... Neuroscience),研究標題:「Depressive rumination is correlated ... 於 smctw.tw -

#9.負面回憶不斷影響情緒!3步逆轉反芻式思考 - 三立新聞

... 卻總是擺脫不了。這種心理現象被稱之為「Rumination(反芻式思考)」,意指某個人過分沉溺於消極的思想中,反過來又會強化自己的負面情緒。 於 www.setn.com -

#10.亞洲家庭研究小組- 「正面重估」助孩子「遇挫不撓」 - EdUHK

一、 反覆沉思(rumination):不斷思考事情發生的原因是甚麼?例如:「今次演出為什麼會表現差勁呢?」 ... 保良局社會服務部教育心理學家張溢明 ... 於 www.eduhk.hk -

#11.有30年經驗心理學家:寬恕他人讓自己快樂| 傷害

沃辛頓說,寬恕增進心理健康的主要方式是減少反芻思考(rumination)的次數。所謂反芻思考就是在心中不斷地思索讓自己受傷的那件事。 他說,每當你反芻 ... 於 www.epochtimes.com -

#12.別叫憂鬱的人要快樂一點,會有反效果 - 哇賽!心理學

很多人有心理或情緒上的困擾都不敢找專業人員求助,其實這就很像感冒一樣,身體 ... Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal ... 於 onyourpsy.com -

#13.反芻與情緒遲惰特質以及睡前激發狀態的關聯性 - 政大機構典藏

國立台灣大學心理學系碩士論文。 林詩淳(2008)。 ... 臨床心理學刊;4期2卷:95-104。 ... Symptom-focused rumination and sleep disturbance. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#14.第四節:精神官能症(Neurotic Disorders) - 書田泌尿科眼科診所

心理 防衛機制:即所謂應付內在壓力各種策略性方式,例如否定作用,潛抑作用,常見於各種 ... 強迫思想:包括疑慮(Doubts)、竭慮(Rumination)、疑問、回憶、對立觀念。 於 www.shutien.org.tw -

#15.反刍式思考_百度百科

首先对反刍思维(rumination)进行研究的是Nolen-Hoeksema,她和同事们对反刍思维进行了长期的大量研究,她把反刍思维 ... 应用心理学,2009,15(1):90-96; [5] 潘明军. 於 baike.baidu.com -

#16.中山醫學大學機構典藏CSMUIR

贡献者: 中山醫學大學:心理學系暨臨床心理學碩士班;何明洲 ... bias modification;attentional bias;executive control;rumination;depression. 於 ir.csmu.edu.tw -

#17.一直思考自己哪裡出了問題,卻越想越難過? - 夏凱納生活診所

這種狀況在心理學叫做反芻(Rumination). girl-4118036_1920.jpg. 反芻機制是什麼? 反芻原本是指動物將胃裡面的食物重新流回口腔,再次咀嚼. 心理學上的反芻,是指我們 ... 於 www.shekinah.com.tw -

#18.超普通心理學/心理異常- 維基教科書 - Wikibooks

超普通心理學/心理異常. 語言; 監視 · 編輯. < 超普通心理学 ... 4.2.2 =反芻綜合症(Rumination Disorder). 4.2.2.1 限食/畏食失調症(Avoidant/Restrictive Food ... 於 zh.wikibooks.org -

#19.周嘉娸(Chia-Chi CHOW, 2008) - 陳淑惠老師-臨床心理學研究室

Investigating the Effect of Depressive Rumination ... 檢驗中文反芻反應風格量表短版在本地的心理計量特性與因素結構,並驗證憂鬱反芻兩因素模型。 於 sites.google.com -

#20.大學生社交焦慮傾向、反芻思考、寂寞感及網路使用時間之相關 ...

The purpose of the study was to investigate the relationship of social anxiety tendency, rumination, loneliness and the time of using Internet for college ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#21.請說明「血清素轉運子基因的多態性(polymorphism of the s..

接下來,請你說明反芻(rumination)會導致負向情緒,為何人們還是會反芻?並請具體說明如何運用認知行為治療的策略因應反芻。(25 分). 臨床心理學特論(三)- 106 ... 於 yamol.tw -

#22.Is Depressive Rumination Rational? - 臺北醫學大學

According to a new hypothesis, the "analytical rumination hypothesis" (ARH), however, depression's crucial adaptive trait is rumination: ... 心理學(全部) ... 於 hub.tmu.edu.tw -

#23.完美主義與學習困擾、正負向情感之關係:反芻思考之中介效果 ...

... negative affect,rumination,研究,ERICDATA高等教育知識庫:兩岸教育學術期刊,文獻專論,教育法規,教育案例等, ... 出版單位, 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系. 於 ericdata.com -

#24.你可能沒辦法讓自己不想,但可以學會該怎麼想。

在心理學上,這些讓你糾結的負面情緒,它的真面目就叫作「反芻思考」。 ... 反芻(rumination)是一個生物學上的名詞,有些動物,像牛或羊有好幾個胃室,所以牠們平常會 ... 於 www.crown.com.tw -

#25.戀愛心理學:那些忘不了前任的另一半,心裡到底是怎麼想的?

在回憶前任的過程中,人們會容易陷入消極的怪圈,過度解讀和糾結發生過的負面事件。在心理學上,這被叫做記憶反芻(Rumination)。 「我是不是哪裡做得不夠好?」 於 www.storm.mg -

#26.王鵬智 - 輔仁大學臨床心理系

學校, 系所, 學位. Palo Alto University, 臨床心理, 博士 ... 臨床心理學. 健康心理學. 老人心理學. 認知行為治療法Narrative Therapy. 精神醫學 ... 於 140.136.251.139 -

#27.總是在想自己哪裡做錯了?沒辦法停止負面情緒?你也陷入 ...

反芻(rumination)是一個生物學上的名詞,有些動物,像牛或羊有好幾個胃室,所以牠們平常會把食物存放在胃室裡,有空的時候就讓食物從胃倒流到嘴巴裡嚼一嚼,然後再流回胃, ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#28.2.憂鬱反芻(Ruminaiton) - 建.居.思Building/Dwelling/Thinking

碩士班的meeting中,我第一個循線研究的主題是Rumination。 ... 有時候我沮喪地發現,部分心理學研究似乎擅長把某個定義或概念,處理得越來越複雜。 於 dwelling-thinking.blogspot.com -

#29.心理學~行為學習理論Flashcards - Quizlet

心理學 ~行為學習理論 ... rumination. 反芻思維. response style theory. 反應風格理論. distraction. 轉移. mediation. 中介. observational learning. 觀察學習. 於 quizlet.com -

#30.National Taichung University of Education Institutional ... - ntcuir

... Instrumental Rumination and Burnout of the Novice Counselor. 作者: 許惠然. HSU, HUI-JAN. 貢獻者: 卓秀足. CHO, HSIU-TSU 諮商與應用心理學 ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#31.違實思考| 主題| IC之音竹科廣播FM97.5

生活中的違實思考(counterfactual thinking). 所屬節目:心理學不學? counterfactual thinking · rumination · 反事實思考 · 心理學不學 · 心理學 ... 於 www.ic975.com -

#32.別讓夢想只在腦海中打轉:也許,阻止你前進的是「反芻式思考」

關於Rumination(反芻)這一詞,其實源於動物將胃內的食物倒流回口腔內再次咀嚼的行為,但用在人的思考模式下,被稱為「反芻式思考」,亦是一種反思。不過 ... 於 www.adaymag.com -

#33.思维反刍(rumination)时该怎么办?推荐两个心理学家的视频

相信不少人都经历过思维反刍/强迫性思维(rumination)的时刻,即个体经历消极生活事件后或者面对压力事件时,自发地反复思考消极情绪及其原因、意义和 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#34.難以控制的反芻:藥物與心理治療的協助策略

難以控制的反芻:藥物與心理治療的協助策略. 11/22/2018. 0 Comments ... rumination-focused cognitive-behavior therapy (RFCBT) ... 身心科醫師/心理學專家 於 tangpsyclinicblog.weebly.com -

#35.林緯倫 - 佛光大學心理學系

研究專長, 認知心理學、推理與思考、創造力(Cognitive Psychology, Thinking and ... Executive Function to Reduce Depression and Rumination:A controlled study., ... 於 psychology.fgu.edu.tw -

#36.94 年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員 ...

目:臨床心理學特論 (包括精神官能症之心理衡鑑與心理治療、壓力身心反應 ... 憂鬱的女童呈現較多的反芻思考(rumination),男童則有較多的外化問題(acting-out ... 於 www.heart.net.tw -

#37.HKU PSU - 反芻式思考(Rumination) 好多人面對人生重大決定 ...

反芻式思考(Rumination) 好多人面對人生重大決定嘅時候都會伴隨住一堆反反覆覆嘅諗法… ... 香港心理學會臨床心理學組Division of Clinical Psychology, HKPS. 於 m.facebook.com -

#38.反芻思考、芻思英文,心理學名詞 - 三度漢語網

中文詞彙, 英文翻譯, 出處/學術領域. 反芻思考、芻思, rumination, 【心理學名詞】. 與事實相反的思考;違實思考;反事實思考, counterfactual thinking, 【心理學 ... 於 www.3du.tw -

#39.不讓悲傷往事牽著鼻子走,3步逆轉反芻式思考! - 楊聰才診所

這種心理現象被稱之為「Rumination(反芻式思考)」,意指某個人過分沉溺於消極的思想中,反過來又會強化自己的負面情緒;自我聚焦的反芻會增加悲傷, ... 於 www.yang1963.com.tw -

#40.追求完美,是一種病態!心理諮商師的2 個建議 - 經理人

一點小事困擾了你一整天,一直反覆回溯當時的場景、細節,甚至因為走不出去陷入沮喪、自我懷疑的負面循環,這在心理學上稱為反芻思考(rumination)。 於 www.managertoday.com.tw -

#41.正向心理學在家庭醫學之應用

29. Watkins E, Teasdale JD: Rumination and overgeneral memory in depression: effects of self-focus and analytic thinking. J Abnorm. Psychol 2001; 110: 353-7. 30 ... 於 www.tafm.org.tw -

#42.Depressive Rumination: Nature, Theory and Treatment - 博客來

書名:Depressive Rumination: Nature, Theory and Treatment,語言:英文,ISBN:0471486922,頁數:296, ... 外文書>心靈養生>心理學總論>心理研究與方法論 ... 於 www.books.com.tw -

#43.輕鬆學習「想法整理術」 - 更生新聞網

這種心理現象被稱之為「反芻思考(Rumination)」,指人們無法擺脫反覆 ... 北榮玉里分院臨床心理師以心理學的角度提供民眾「想法整理術」的四大秘笈. 於 www.ksnews.com.tw -

#44.想來想去,是在解決問題,還是打牆而已?!:壞心情 - pinsoul

當我們發現自己開始問這些問題,我們那種反思過去的能力就開始轉變成一種惡性循環,在心理學上稱為反芻思考(rumination)。反芻思考有時候是會造成 ... 於 www.pinsoul.com -

#45.不讓悲傷往事牽著鼻子走,3步逆轉反芻式思考! - 今健康

這種心理現象被稱之為「Rumination(反芻式思考)」,意指某個人過分沉溺於消極的思想中,反過來又會強化自己的負面情緒;自我聚焦的反芻會增加悲傷, ... 於 gooddoctorweb.com -

#46.反芻思考與抑鬱症- 晴報- 生活副刊- 健康- D200507

反芻(rumination)是一個生物學的名詞,有些動物(如牛)有好幾個胃,牠們會把食物存放在胃裏,反覆地從胃倒流到口中咀嚼,再流回胃,再倒流到口中。 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#48.楊定一/親近自然容易讓人快樂 - 元氣網

心理學 家認為,「負向記憶跳針現象」是一種病態的反芻思考,是大多數人都熟悉的一種心理狀態:個人對自己犯的差錯和生活中遭遇的挫折無法停止的 ... 於 health.udn.com -

#49.回首向前,轉念成春: 反芻思考、未來時間觀與寬恕之關係

Relationships among rumination, future time perspective, and forgiveness ... 而言,心理學領域相關文獻中定義反芻思考時,大多由認知歷程(process)與認知內容. 於 life.edu.tw -

#50.「想太多」會變抑鬱?反芻思維(Rumination)是如何毀掉你的 ...

反芻原本的意思是牛把胃裡的草料重新吐到嘴裡再吃一遍,幫助更好地消化。心理學家用「反芻思維(Ruminative Thinking)」來指代過分沉溺於消極的思想中, ... 於 ppfocus.com -

#51.新手諮商心理師自我統合狀態, 功能性反芻思考與專業耗竭之 ...

國立臺中教育大學諮商與應用心理學系. 碩士論文. 指導教授:卓秀足博士 ... burnout; The level of instrumental rumination of novice counselor was higher than the. 於 210.240.188.238 -

#52.內心的問題,可以靠實際練習來治癒 《心靈自救手冊》

這就是為什麼我們會陷入對過去事情的反芻式思考(rumination,譯註:指 ... 人稱蘇蘇博士(Dr. Soph),擁有心理學學士、神經科學碩士和臨床心理學 ... 於 www.kobo.com -

#53.當感情受到創傷別「反芻」受傷記憶 - 康健雜誌

有個很難翻的英文--Rumination,是近年來心理學界的熱門話題,直接翻就是「反芻」。 · Rumination通常用來描述對已經發生的事情帶著負面的意涵,反覆不斷 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#54.佛學智慧 正念在臨床心理學中的運用

與腦部造影技術)為例,呈現佛學智慧──正念對於深化心理學領域的貢獻。 ... (psychological well-being)、憂鬱(depression)、反芻思考(rumination)、活力. 於 www.huayencollege.org -

#55.劉哲良:推廣環保多年,卻還是沒多少台灣人在乎!當現實與 ...

這就是心理學上的反芻式思維(rumination),也就是自心緊緊抓著憤怒、不公平、悲傷、恐懼的感受不放,同時不斷地質問自己不會有解答的問題。反芻式思維就像一個迴圈, ... 於 www.cier.edu.tw -

#56.追求完美錯了嗎?心理諮商師:我們都該練習「夠好」,就好了

一點小事困擾了你一整天,一直反覆回溯當時的場景、細節,甚至因為走不出去陷入沮喪、自我懷疑的負面循環,這在心理學上稱為反芻思考(rumination)。 於 today.line.me -

#57.還是可以選擇,不太悲傷:正向心理學的八本小書 - 女人迷

大約二十年以前至幾年前的心理學研究,都是著重在負面的心理歷程,例如 ... 是鑽牛角尖一直讓自己經歷那個負面的經驗與情緒(rumination),好像一直 ... 於 womany.net -

#58.反芻的多向度對大學生負向情緒變化之影響- 元照出版, 月旦知識庫

中華心理學刊 ... The Influence of Multidimensional Rumination on Negative Mood Fluctuation for College Students. 作者, 涂珮瓊、許文耀. 中文摘要. 於 lawdata.com.tw -

#59.思维反刍 - MBA智库百科

思维反刍(rumination)、反刍思维思维反刍指重复被动地思考,亦称为反刍思维。它的类型包括强迫思考和反省深思,前者是指被动地比较当前状况和不能实现的目标之间的差距 ... 於 wiki.mbalib.com -

#60.心理學解析:為什麼生日的第三個願望不可以說出來? - 親子天下

心理學 解析《想見你》:為什麼生日的第三個願望不可以說出來? ... 再重現,我們很容易活在記憶的裂痕裡,反芻(rumination)一些與事實相反的狀況, ... 於 www.parenting.com.tw -

#61.高情商必修課:三招鑽出你的牛角尖

心理學 家發現,我們的思考模式有時候也會出現類似的狀況。在反芻思考的狀態,有些想法我們會反覆 ... (The combination of rumination and a negative mood is toxic. 於 soundshine.com.tw -

#62.心理學| 了解一下反刍症是什么 - YouTube

心理學 | 了解一下反刍症是什么| Let's learn about Rumination Disorder! | Little Round Riding Hood 小圆. Little Round Riding Hood 小圆. 於 www.youtube.com -

#63.自我反思反芻與憂鬱情緒在自傳式記憶特性之探討 - 博碩士論文網

詳目顯示 ; Hsu, Wen Yau · 碩士 · 國立政治大學 · 心理學研究所 · 2011. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#64.2018年10月53-4 心理位移: 位格特性與療癒效應研究之回顧與 ...

黃士修(2016):反芻思考的形式與焦點對生氣和憂鬱情緒之影響。中原大學心理學研究所碩士論文。未出版,中壢。[Huang, S. S. (2016). Effects of rumination modes ... 於 cjgc.guidance.org.tw -

#65.趙安安博士結合心理學與腦科學談「高效學習」 - NDHU

趙安安博士畢業於香港大學工商心理學研究所,曾擔任東吳大學心理系兼任 ... 二、消極性偏差,對負面的事情會更敏銳;三、反芻思維(rumination),指 ... 於 www.ndhu.edu.tw -

#66.副教授-游勝翔 - 國立臺北教育大學心理與諮商學系

A Neurofeedback Protocol for Executive Function to Reduce Depression and Rumination: A controlled study. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience. 於 pacntue.ntue.edu.tw -

#67.完美主義與學習困擾、正負向情感之關係:反芻思考之中介效果*

國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系 ... 但近年來心理學家致力於瞭解如何幫助人們提 ... 提出「壓力-反應性反芻思考」(stress-reactive rumination),注重. 於 epbulletin.epc.ntnu.edu.tw -

#68.如何擺脫反芻思考? - 知見TGA Envision

在經過一些失敗、不愉快的經歷後,你會一直反覆思考那些煩惱,並沉溺在負面情緒當中嗎?在心理學中,這種思考方式被稱為反芻思考(rumination)。 於 edwardtlau.wordpress.com -

#69.Day 2 – 你是在探索情緒還是在反芻思考? - Fairy's Heart

Rumination reconsidered: A psychometric analysis. ... 如果你想支持FAIRY'S HEART,買我們一杯咖啡,讓更多同路人可以了解心理健康知識吧! 於 fairiesheart.com -

#70.Airiti Library華藝線上圖書館_反芻思考和社會反應對憂鬱的影響

Effect of rumination and social reaction on depression. 張捷 , 碩士指導教授:洪福建 ... 中原大學心理學系學位論文。2017。1-95。 秦蘋瑩(2017)。 於 www.airitilibrary.com -

#71.情緒急救法。面對各種崩潰卡關,如何立即回補快樂能量

反覆憂心(RUMINATION) 談到我們需要改變不健康的心理習慣,最常見又最不健康的習慣之一就是「想太多」。在某件不愉快的事情發生之後, ... 於 betweengos.com -

#72.總是想太多?與「反芻思考」和平共處的4 個方法 - Vidamore

「反芻Rumination」一詞源自動物將胃裡的食物倒流回口腔,並再次咀嚼的行為。後來用於說明人不斷思考問題,最後越來越心煩意亂的行為,在心理學上被稱 ... 於 vidamore.tw -

#73.蔡宇哲 - 高雄醫學大學心理學系

高雄醫學大學心理學系助理教授; 台灣應用心理學會理事長; 人文社會科學院教學組 ... hostility/ suppressive hostility, anger rumination, and type D personality. 於 psychology.kmu.edu.tw -

#74.憂鬱反芻 - 政府研究資訊系統GRB

(rumination)、認知逃避(cognitive avoidance))為共同的關鍵因子。 ... 透過執行功能訓練迎向正向的心理學---透過執行功能訓練以提升情緒調控與身心健康之探討. 於 www.grb.gov.tw -

#75.寬恕也能減輕壓力!? · 超普通心理學

心理學家利用332位年輕、中年和老年的人,連續五週內觀察他們不同程度的寬恕、壓力、 ... (2007)[1]做了三篇研究探討憂鬱反芻(rumination;心理學的詞,意指人不斷思考 ... 於 spiketren.gitbooks.io -

#76.Ted 蓋伊‧溫奇為何我們需要情緒急救- 影音專區

最常見又最不健康的習慣之一就是反芻(Rumination),當反覆回味不愉快的事成為一種習慣時將 ... 但是如果我們在面對心理傷害時,學習保護自尊心、學習與負面想法鬥爭, ... 於 wellbeing.mohw.gov.tw -

#77.【剪不斷理還亂】反芻思考:以為不停反省就可以解決問題

反芻(rumination)是一個生物學的名詞,有些動物,如牛或羊有好幾個胃室, ... 心理學家發現,我們的思考模式有時也跟牛很像,一個想法會重複地在心中 ... 於 medicalinspire.com -

#78.思维反刍专题-易读心理网

思维反刍(rumination)心理学-思维反刍专题. 思维反刍一词源于我们日常会观察到的一种现象,即一些动物会把吞咽下去的食物返回到嘴里慢慢咀嚼,然后再缓缓咽下,这种 ... 於 www.yiadc.com -

#79.東吳大學心理學系碩士論文

在過去,探討焦慮情緒、焦慮疾患及憂鬱情緒、憂鬱疾患背後的重要因子時,必. 然會提及擔憂(Worry)和反芻(Rumination),而過往研究也多以「擔憂與焦慮」、「反芻. 與憂鬱」 ... 於 163.14.136.66 -

#80.反芻思維|無法擺脫負面?不斷回想該怎麼回嘴?小心落入心理 ...

這種狀態稱為反芻思維(rumination),即將注意力集中在不幸的事件上,持續關注自身的消極情緒,反覆思考可能的原因和後果。 為什麼趕不走腦中的負面「小劇場」? 雖然人人 ... 於 sci101.news -

#81.知覺情緒勒索與反芻思考:權力距離的干擾效果

既有文獻也已驗證知覺情緒勒索後會產生負面效果,例如心理反應及行為的表現( ... 依據反芻思考認知理論(cognitive theories of rumination)(Nolen-Hoeksema et al., ... 於 www.ba.lhu.edu.tw -

#82.研究揭示反刍思维的脑网络机制_子系统 - 搜狐

当人们沉浸于悲伤和忧愁中,头脑中萦绕的痛苦念头挥之不去时,这种现象在心理学文献中被定义为“反刍思维(rumination)”。反刍思维是一种对负性情绪 ... 於 www.sohu.com -

#83.思维反刍(rumination)心理学

思维反刍(rumination)心理学-思维反刍专题. 思维反刍一词源于我们日常会观察到的一种现象,即一些动物会把吞咽下去的食物返回到嘴里慢慢咀嚼,然后再缓缓咽下,这种 ... 於 www.shenxinjk.com -

#84.人真的有可能心碎而亡!痛失所愛的複雜性悲傷可能 ... - 天下文化

這便是心理學家所謂的反芻悲傷(grief rumination)。 ... 才能生存;而悲傷則是幫助我們面對失去的創傷,我們必須學著相信這個過程,接受悲傷時大腦所發生的變化,並 ... 於 bookzone.cwgv.com.tw -

#85.用「韌性」迎接人生各種比賽!心理壓力、自我懷疑 - 遠見雜誌

編按:臨床心理學家喬治. ... 反芻思考(rumination)通常表示,你開始努力理解眼前的事件並積極推倒舊有的信念與找到新的意義與認同。 於 www.gvm.com.tw -

#86.容易鑽牛角尖的你,運用這三招幫助自己更快擺脫負面漩渦

心理學 家也指出,當人們能採取自我抽離的角度去看待一個負面經驗, ... 而且自責的思想循環裡面,那表示我們陷入負面反芻思考(rumination)模式。 於 www.thenewslens.com -

#87.共同反芻 - 只能談情,不能說愛!!!

2009/12/27 (星期日) 下午10.51.24 美國心理學家稱女性互相訴苦對于解決 ... 美國Missouri 大學的研究人員用“共同反芻”(co-rumination) 形容過分沉迷 ... 於 defaulthimatt.wordpress.com -

#88.理想混蛋害怕寂寞請出林哲熹跨刀 - 鏡週刊

理想混蛋12月7日推出新單曲〈我反芻著你留下的寂寞〉,挑戰暗黑搖滾曲風,歌曲主題以動物的「反芻(Rumination)」行為,轉化為心理學上形容負面情緒 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#89.學習活在當下從過去未來中釋放| by 樹洞香港TreeholeHK

在心理學中,這種無法被控制的念頭被稱為「反芻思考」(Rumination),而不健康的反芻思考和焦慮症、抑鬱症等精神健康問題息息相關。 於 medium.com -

#90.反芻思維(Rumination):抑鬱發作的危險因素- 心理 - 每日頭條

他們的核磁共振成像掃描同那些沒有患有嚴重抑鬱症的23名被試對比發現:患有抑鬱症的這些人在與反芻思維相關的大腦區域具有高度相關。反芻思維(Rumination ... 於 kknews.cc -

#91.找好友訴苦可能導致壞結果?談人際間的共同反芻影響

20世紀末,心理學家即開始了對反芻思考的研究(rumination),如Nolen-Hoeksema所提出之反應風格理論(response style theory)等,反芻是一個人持續 ... 於 case.ntu.edu.tw -

#92.九二一地震倖存者的核心信念挑戰與不良心理適應:反芻思考與 ...

翻譯題名: Core Belief Challenge and Psychological Maladjustment in 1999 Chi-Chi Earthquake Survivors: The Moderating Roles of Rumination and Perceived ... 於 ir.lib.cgu.edu.tw -

#93.鄧善庭|發瘋心理師on Instagram: "諮商室中很容易發覺一個 ...

8209 likes, 42 comments - 鄧善庭|發瘋心理師(@psycho.counseling) on Instagram: "諮商室中很容易發覺一個 ... 生活#遺憾#焦慮#憂鬱#快樂#反芻思考#心理學#rumination" 於 www.instagram.com -

#94.過分思考—— 大腦的回憶漩渦 - 心導遊+

... 緬過去常陶醉一半樂事一半令人流淚」濃縮了對過去的百感交集。但當回憶在腦海如影隨形,變成了反芻/ 過分思考(Rumination),對我們的心理有何影響? 於 www.jcthplus.org -

#95.柯慧貞(Dr. Huei-Chen Ko) - 亞洲大學心理學系

現職亞洲大學心理系講座教授暨副校長國立成功大學醫學院行為醫學所、健康照護科學研究所兼任教授 · 教育部訓育委員會常務委員(2006-2009) 國立成功大學學務長(2001~2007) 於 psy.asia.edu.tw -

#96.你需要的是休息, 而不是放棄: 哇賽療心室, 19道練習陪你解鎖 ...

「療心室」一起聊心事── ☆從心理學的角度了解自己與他人本書談工作、家庭、戀愛、憂鬱症、錯失恐懼症、情緒處理… ... 深陷在負面情緒中的反芻思考(Rumination) 於 www.eslite.com -

#97.總是當職場敗犬?10種大腦惹的禍 - 天下雜誌

心理學 家稱之為自動化思考(automatic thoughts),例如,缺乏自信的人, ... 對恐懼揮之不去:人的大腦有所謂反芻(rumination)的習慣,總是對某些 ... 於 www.cw.com.tw