伊斯蘭教婦女頭巾的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AzadehMoaveni寫的 ISIS伊斯蘭國的新娘:13名年輕女子與無法離開的寡婦之屋 和MonaEltahawy的 女人與女孩的原罪:以滿口髒話、粗魯行為訴諸憤怒,是女性可以擁有的嗎?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站跟穆斯林泳裝設計者聊聊什麼是「性感」 - 端傳媒也說明:但確實也有大量自願戴頭巾的法國穆斯林女性,她們的融入程度並不比我低,而只是想用更親密的方式來踐行宗教,這是她們自己的決定。」貝納特拉說。 貝納特 ...

這兩本書分別來自貓頭鷹 和臺灣商務所出版 。

國立中興大學 國際政治研究所 崔進揆所指導 張舒婷的 歐洲國家推動女性穆斯林面紗禁令的政策檢視與批判 (2021),提出伊斯蘭教婦女頭巾關鍵因素是什麼,來自於穆斯林、面紗禁令、恐怖主義、宗教自由、族群融合。

而第二篇論文國立嘉義大學 教學專業國際碩士學位學程 陳美瑩所指導 欧俐思的 印尼伊斯蘭教徒之宗教認同:以旅臺女性婚姻移民為例之個案研究 (2017),提出因為有 宗教認同、印尼慕斯林、婚姻移民、臺灣、個案研究的重點而找出了 伊斯蘭教婦女頭巾的解答。

最後網站【伊斯坦堡想想】一塊布的反思則補充:社會的快速變遷,讓文化在傳統與現代之間交織著,穆斯林女性所戴的頭巾成為眾人爭辯的主角,未曾接觸過伊斯蘭教的人時常直言「頭巾是一種迫害女性的產物」 ...

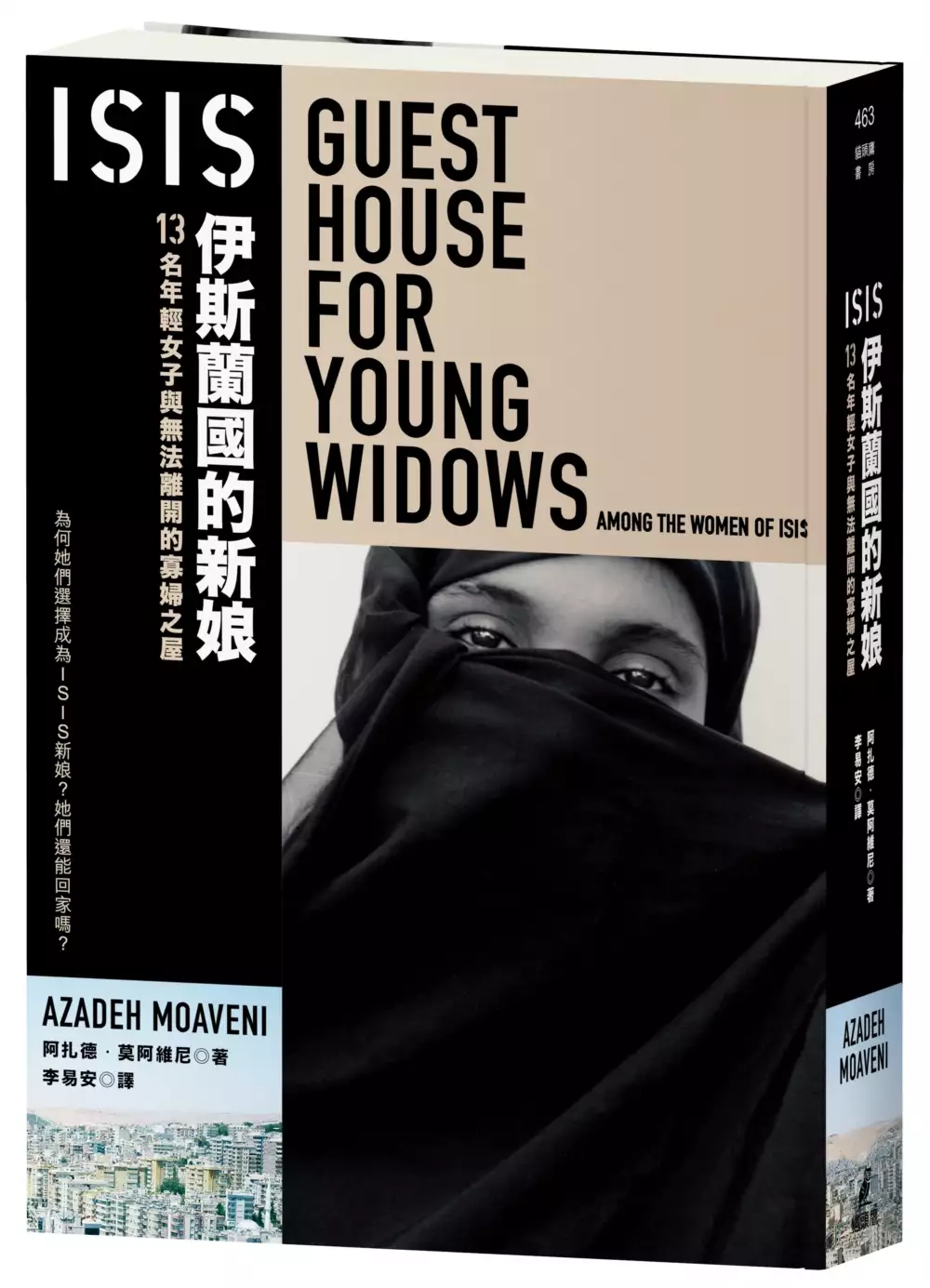

ISIS伊斯蘭國的新娘:13名年輕女子與無法離開的寡婦之屋

為了解決伊斯蘭教婦女頭巾 的問題,作者AzadehMoaveni 這樣論述:

在世人的眼裡, 她們難道只是一群天真的新娘,或工於心計的怪物? 遠離家鄉、成為ISIS新娘的她們, 怎麼也料想不到,等待自己的,竟是一次次成為寡婦的人生。 成為ISIS的女人 2014年,以伊斯蘭國為名的激進組織,躍上世界各大媒體。他們殘酷的處決方式與斬首影片,引發各界關注、恐懼與好奇。他們一方面以暴力掠奪中東、中亞地區的婦女,一方面也用傳單、影片、網路文宣,向那些活在西方世界的穆斯林兄弟姊妹呼喊,提醒他們的「悲慘」處境,呼喚他們一起為伊斯蘭國努力。 那些年,有不少女性湧入伊斯蘭國控制下的城市。她們可能是外交官女兒、實習醫師、成績優異的少女,但也有無家可歸的低收入女性和孤獨

的家庭主婦,她們在敘利亞和伊拉克難民逃走後留下的房子裡落腳,為這個伊斯蘭教的祖國,這個她們相信自己正在建立的祖國,搭建了許多臨時診所和學校。她們為何願意拋棄看似的安穩生活,去那個戰亂之地?除了伊斯蘭國的宣傳,她們身處的社會又給了她們什麼推力? 絕望的寡婦之屋 這些進入伊斯蘭國的女性,部分成為聖戰士之妻,也就是伊斯蘭國的新娘。身為聖戰士的妻子,很容易在丈夫成為烈士後變成寡婦,然後又被指定嫁給下一任聖戰士為妻。等待期間,她們可能得住進寡婦招待所,等待再次成為新娘,以及不遠的將來再次成為寡婦。 本書收錄13名在伊斯蘭國的女性故事,她們來自英國、德國、突尼西亞、土耳其、敘利亞、伊拉克與利比

亞等不同國家。她們或年輕、年長,或受教育或沒受過教育,有些是主動加入伊斯蘭國,有些是被迫,只好逃亡或想辦法在伊斯蘭國謀生。 她們可以回家嗎? 當2019年美國宣布擊敗伊斯蘭國領導者巴格達迪後,又有一批新的寡婦誕生。在伊斯蘭國勢力減弱後,這些女性向自己原本的祖國求助。但對於她們的祖國而言,卻面臨道德與實際面的兩難。她們是否自願加入伊斯蘭國,還是被迫參加?倘若接納她們回國,國民是否可以接受自己的鄰居在伊斯蘭國生活過,甚至當過ISIS新娘。 長期以來,為了符合反恐論述,從聯合國到各國政府都把這些背景各異女性簡化成一種樣貌。彷彿她們的選擇只有一或兩個理由。本書主要以13名女性的故事,以及她

們周遭人物的經歷,追溯這些女子做出選擇的理由,同樣也思考她們的未來又在何方? 專業推薦 張育軒(說說伊朗創辦人) 阿潑(轉角國際專欄作者) 蔡芬芳(國立中央大學客家語文暨社會科學學系副教授) 莊德仁(建國中學歷史教師、臺灣師範大學歷史博士) 蔡依橙(陪你看國際新聞創辦人) 顏擇雅(出版人,作家)

歐洲國家推動女性穆斯林面紗禁令的政策檢視與批判

為了解決伊斯蘭教婦女頭巾 的問題,作者張舒婷 這樣論述:

伊斯蘭教為世界三大宗教之一,也是當代發展相當快速的宗教,然而,我們對其所知甚少,以至於對信奉伊斯蘭教的穆斯林有著許多的誤解,加諸2001年美國發生的911恐怖攻擊事件,讓許多人將穆斯林與恐怖份子劃上等號,這也讓部分歐洲國家開啟了對女性穆斯林穿戴面紗的爭議。此外阿拉伯之春改革運動造成中東地區難民數量激增,紛紛進入歐洲國家尋求庇護的難民使著原本穩定的歐洲社會秩序產生,而恐怖攻擊事件不斷發生也讓原本象徵宗教意涵的穆斯林女性面紗,隨著國際局勢的改變而使大眾加深對穆斯林的負面印象,促成歐洲頒布面紗禁令的舉動。本研究以「文獻資料分析法(document analysis)」及「歷史研究法(histori

cal analysis)」做為主要的研究方法,藉由文獻分析與歷史研究探討歐洲國家對面紗禁令的推動現況,並以國家安全、族群融合與女性自主性的方向探究面紗禁令對女性穆斯林的影響,研究結果發現面紗禁令不但無法降低恐怖攻擊活動的發生頻率,也會使穆斯林族群更難以融入歐洲社會。

女人與女孩的原罪:以滿口髒話、粗魯行為訴諸憤怒,是女性可以擁有的嗎?

為了解決伊斯蘭教婦女頭巾 的問題,作者MonaEltahawy 這樣論述:

莫娜‧艾塔哈維─ 榮獲全球先鋒獎,全球代表性女權分子,以自己的故事,敘說現代女性應有的權利。 當女性遇到傷害時,難道不能如同男性一般大聲咆哮、使用暴力拿回主導權?! 王玥好 勵馨基金會執行長 書中所揭示:解套社會文化對女孩所套上的「溫順」約束衣,是瓦解性暴力的關鍵,台灣也應如此反省與實踐。 杜瑛秋 婦女救援基金會執行長/社工師 《女人與女孩的原罪》是本讓女性獲得充權,讓男性借鏡反思的書籍。女性主義者和#METOO運動者莫娜.艾塔哈維透過自身性暴力經歷和國際性/性別暴力/歧視事件,引導讀者看見父權主義、階級制度、種族主義,如何透過政治、語言、法律,媒體、戰爭、暴力等

操控女性,以及她和抗爭者不畏強權,勇於挑戰、反抗和拆解父權主義的故事。 林靜如 律師娘 這本書顛覆你對性別角色的認知,讓閱讀它的人重新思考性別的存在意義。 周芷萱 女性主義者 本書不溫柔、充滿憤怒,它告訴我們「你可以憤怒」。那其實也是一種溫柔。 穆斯林女性不用誰來拯救,無論是男人還是其他世界的女人,她們擁有自己的力量。 陳潔晧 藝術家/《不再沉默》作者 許多人因為不願相信而否認性侵害的存在,使受害人陷入孤立無援的狀態。此書提醒我們聆聽受害者的聲音,共創一個安全與自由的社會。 羅珮嘉 台灣女性影像學會秘書長暨台灣國際女性影展策展人 不論是為了避

免持續受到集體式的性別壓迫,或是為了享有身體與思想的自主權,「勇於挑戰」和 「突破改變」都是實踐理想的最核心價值。莫娜‧艾塔哈維帶領女孩們衝撞父權的那些不被主流社會認同的路徑,正是女性主義運動的初衷與意義。 ──你的沉默不會保護你 不論男女都要有發出怒火的勇氣,這是在這個世界的必要生存工具。想要得到自由,不能做個無聲之人。 本書特色 1. 全球知名女權分子出面反抗父權主義 2. 從自身經驗為例,喚醒女性價值 3. 教導女孩要有自己的脾氣,反思女性受到的教育 勇敢推薦(按姓氏筆畫排列) 王玥好 勵馨基金會執行長 杜瑛秋 婦女救援基金會執行長/社

工師 林靜如 律師娘 周芷萱 女性主義者 陳潔晧 藝術家/《不再沉默》作者 賴芳玉 律師 羅珮嘉 台灣女性影像學會秘書長暨台灣國際女性影展策展人 蘇絢慧 諮商心理師/ 作家 各界讚譽 「莫娜.艾塔哈維的《女人與女孩的原罪》是一部令人震驚、勇敢、極其不陰柔又生逢其時的作品。盛行各地的『我也是』 (MeToo)運動對父權主義喊出最根本也最深入的一句『到此為止』 。閱讀此書將使你獲得自由,而跟著本書展開行動將使我們全都獲得自由。」── 葛蘿莉亞.斯泰納姆(Gloria Steinem),作家暨女性主義者 「莫娜.艾塔哈維提醒了我,我還年輕時將之稱

作女性的自由主義:她是為了你的自由而來,為每一位女人與女孩的自由而來,從努納福特到納米比亞。《女人與女孩的原罪》是一本宣言之書,勉勵並提倡女人心懷更多自信、進行更清晰的思考、更瞭解自己的價值觀與權利,並擁有更多愉悅與喜樂。這本書充滿榮耀的、積極的、橫衝直撞的文句,而這些文句將會啟發更多相似的文句,因為好的事物向來具有感染力。」── 芮貝卡.索尼特(Rebecca Solnit),《男人向我說教》( Men Explain Things to Me)作者 「由當代最重要的女性主義者之一所寫的《女人與女孩的原罪》是一份煽動性的尖刻宣言。莫娜.艾塔哈維帶著堅持與熱忱書寫下世界各地的女人,她高

聲呼喊著要我們放下自我質疑與羞愧心態──這個社會從我們的孩提時代開始教導我們的種種特質──要我們注意到她對父權主義的戰壕。她寫下了這本激勵人心又無比勇敢的書,吸引了我們的目光。」── 洪理達(Leta Hong Fincher),《背叛老大哥:覺醒的中國女性主義》(Betraying Big Brother: The Feminist Awakening in China)作者 「《女人與女孩的原罪》是希望眾人有所行動的強烈呼喚,是脫離父權壓迫的獨立宣言。這本書致敬了我們過去曾是的那個女孩與我們原本可以成為的那個女孩。莫娜.艾塔哈維以活潑風趣的文筆與高度的聰明才智撰寫本書,她既懷抱著強

烈的憤怒,又具有豁達的胸襟。你將會在書頁中一次又一次地看見自己,並看見你能成為怎麼樣的人。這本書棒透了。」── 瑪薩.曼吉斯特(Maaza Mengiste ),《暗影之王》(The Shadow King)作者 「享譽世界的女性主義者暨無政府主義者莫娜.艾塔哈維回來了,她用無比直接又極高智商的寫作方式及寫下了這本來自未來的女性主義者指南。在那個未來裡,我們全都獲得了自由。《女人與女孩的原罪》適合那些從不等待他人准許的人。」── 瑪爾娃.席洛(Marwa Helal ),《入侵種》(Invasive species)作者

印尼伊斯蘭教徒之宗教認同:以旅臺女性婚姻移民為例之個案研究

為了解決伊斯蘭教婦女頭巾 的問題,作者欧俐思 這樣論述:

本研究分析了印度尼西亞穆斯林宗教的身份:以台灣印尼穆斯林婚姻移民為例。它基於對居住在台灣的台灣 - 印度尼西亞夫婦的六次深入訪談。大多數印度尼西亞婦女來自印度尼西亞的農村地區,教育水平普遍較低。在這項研究中,研究人員有三項研究成果。首先,印尼女性選擇嫁給台灣男性而不是印度尼西亞男性的主要原因是為了過上更好的生活。女性說,生活在台灣的情況更好,因為經濟條件更加便利,更容易找到工作。他們還可以支持他們在台灣的家人,也是印尼女人和台灣男人之間愛情的最後一個原因。其次,參與者獲得個人宗教和社會身份,有精神實踐(祈禱,快速等),良好的穆斯林行為和穆斯林食物(清真)。第三,參與者保持宗教身份的主要特徵。

有七個維度(Smart,1998):儀式維度,敘事維度,實驗維度,教義維度,倫理維度,社會維度和物質維度。在祈禱,zakat,在齋戒月禁食,閱讀古蘭經,吃清真食品,去清真寺和戴頭巾。這是一種宗教活動,通常是由參與者不斷完成的。

伊斯蘭教婦女頭巾的網路口碑排行榜

-

#1.面紗之下的她 《古蘭經》中的伊斯蘭女性地位 - 故事StoryStudio

從外顯的頭巾、婚姻制度,到女性的社會角色,無一不引發熱議。我們究竟該如何看待穆斯林女性?她們是等待被拯救的弱者,還是獨立自主的個體?穆斯林女性又 ... 於 storystudio.tw -

#2.丹麥禁止蒙面七張圖看懂穆斯林婦女頭巾 - BBC

法律規定,從發際線到下巴的面部必須露在外面,禁止穿戴布卡、尼卡伯一類的穆斯林頭巾、罩袍。但奧地利同時也禁止在公眾場所使用其他遮蓋面部的服飾, ... 於 www.bbc.com -

#3.跟穆斯林泳裝設計者聊聊什麼是「性感」 - 端傳媒

但確實也有大量自願戴頭巾的法國穆斯林女性,她們的融入程度並不比我低,而只是想用更親密的方式來踐行宗教,這是她們自己的決定。」貝納特拉說。 貝納特 ... 於 theinitium.com -

#4.【伊斯坦堡想想】一塊布的反思

社會的快速變遷,讓文化在傳統與現代之間交織著,穆斯林女性所戴的頭巾成為眾人爭辯的主角,未曾接觸過伊斯蘭教的人時常直言「頭巾是一種迫害女性的產物」 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#5.回教頭巾W68EIM

头巾 是伊斯兰教主要宗教信仰的穆斯林国家的一些穆斯林妇女穿戴的面纱也是穆斯林散居国外的穆斯林人口为少数民族的国家在Shutterstock 收藏中查找头巾的年轻亚裔穆斯林妇女 ... 於 dromel-aine.com -

#6.回教頭巾- 人氣推薦- 2023年8月| 露天市集

回教頭巾 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。 Comeandbuy 回教帽子伊斯蘭教服飾穆斯林女頭巾蓋頭圍巾披肩 Comeandbuy 穆斯林女士長蓋頭素 ... 於 www.ruten.com.tw -

#7.回族女人为什么戴头巾?主要原因就这三个,几句话就说清楚了

后来,这种习惯被伊斯兰教的教规所规范,成为了一种宗教礼仪。 穆斯林美女. 从宗教的角度来看. 回族女性戴头巾是遵守伊斯兰 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#8.穆斯林为什么要戴头巾? - 澎湃新闻

(⊙_⊙) · 那么,穆斯林女性的头巾究竟从何而来? · 中东“特产” · 然而实际上,早在伊斯兰教出现前数千年,古代中东大地上便出现了女性用头巾与面纱遮盖自己 ... 於 www.thepaper.cn -

#9.掀起你的蓋頭來:頭巾與穆斯林的那些事 - 每日頭條

尤其對Hijab,穆斯林女性還是有一定自主空間的。筆者就在伊朗看見很多女生的頭巾只是輕輕地搭在頭上,半個頭的頭髮都露在了外面,跟沒戴 ... 於 kknews.cc -

#10.Hijab下的身體經驗-台灣穆斯林婦女案例描述 - 華藝線上圖書館

穆斯林婦女 ; 頭巾 ; 服裝 ; 慣習 ; 身體經驗 ; Muslim women ; hijab ; woman's ... BBC網站,http://www.bbc.co.uk/; 林長寬(2010),〈台灣伊斯蘭教發展 ... 於 www.airitilibrary.com -

#11.穆斯林女孩痛訴「不想戴頭巾」 暖心爸:我支持妳到底 - ETtoday

看到這條攻擊訊息,讓拉雅對自己的生活背景、宗教信仰在一瞬間動搖了;她開始懷疑,自己總是戴著穆斯林的女性頭巾「希賈布」,是不是因為父親從小就一直 ... 於 www.ettoday.net -

#12.伊朗的头巾不止有黑白颜色,色彩缤纷的也可以

从伊斯兰教兴起开始,头巾就一直伴随着穆斯林女性的日常生活,历代穆斯林学者根据头巾制定了一系列的女性法律法规,由头巾延伸出的各种规定规范着 ... 於 m.news.xixik.com -

#13.女性頭巾的罪與罰為什麼頭巾在伊朗這麼重要? - 新聞

伊朗以全球穆斯林的捍衛者自居,視頭巾為重要的宗教象徵,要保護伊斯蘭女性端莊的理想形象。 華爾街日報引述位於美國的非政府組織「非暴力民主倡議( ... 於 www.rti.org.tw -

#14.穆斯林女性頭巾(حجاب)所牽涉之政治爭議與誤解 - 創作大廳

穆斯林女性頭巾(حجاب)所牽涉之政治爭議與誤解. 作者:فريد - 笨笨魚. 在1996年,阿富汗激進派組織塔利班(طالبان)得勢,創立阿富汗伊斯蘭埃米爾 ... 於 home.gamer.com.tw -

#15.台製穆斯林頭巾最佳發明 - 華視新聞網

不過,HIJAB在女性運動時非常不方便,像緊箍咒,激烈運動時可能脫落、勒到脖子,而吸附了大量汗水的頭巾重量也會變重。 威宏表示,靠著多年蹲馬步、累積 ... 於 news.cts.com.tw -

#16.伊斯蘭教有必要戴頭巾嗎? - 工具城市

根據國家法律,婦女在穿著寬鬆的衣服時必須遮住頭髮和脖子。如果不按照伊朗法律佩戴頭巾,婦女可能會被監禁、罰款或遭到道德警察的虐待。 在伊斯蘭教中, ... 於 tools.city -

#17.穆斯林妇女为什么披面纱?-陈一筠-观察者网

实际上,不仅很大一部分穆斯林妇女没有戴头巾遮脸的习惯,而且《圣训》中还曾提到,先知穆罕默德说手和脸是可以露出的。而在《古兰经》相关段落里, ... 於 www.guancha.cn -

#18.【你的新南向印象還停留在古代嗎?】穆斯林也能穿短裙 ... - 報橘

穆斯林女性「戴頭巾」有非常多元的意義,並非僅限於宗教。圖片來源:取自Dinda Kirana臉書,經編輯合併。 文/ Pak Wesley (人力資源顧問,現居於印尼大 ... 於 buzzorange.com -

#19.冷知识分享:伊斯兰教女性为什么要带头巾 - 搜狐

首相需要说的就是伊斯兰圣经《可兰经》中没有任何一个字一句话规定伊斯兰女教徒一定要带头巾。 实际上,不仅很大一部分穆斯林妇女没有戴头巾遮脸的习惯, ... 於 www.sohu.com -

#20.回教頭巾[MISH4Q] - DP Studio

Hijab instant hijab穆斯林頭巾印尼服飾回族. 一位穆斯林女性希望人们理解伊斯兰头巾的价值如果你理解不了她可能会请你试戴一下伊朗於1979年伊斯蘭革命前 ... 於 dpstudio-fashion.com -

#21.[點評] 伊斯蘭婦女頭巾與希迦

被塔利班綁架後釋放的兩名人質金京子和金智娜居然穿著伊斯蘭女性的傳統服裝伊斯蘭婦女頭巾和希迦。被釋放的兩名人質可能是因為這段時間的噩夢哭泣了很長時間,頭巾都濕 ... 於 www.donga.com -

#22.為何伊斯蘭的女性要戴罩紗? - 信傳媒

政府不能透過立法將公民變得恭順:伊朗和沙烏地阿拉伯就是證據。就像強制執行伊斯蘭法,不會把人們變成好的穆斯林,強迫穿頭巾,也不會自動賦予女人謙恭。 於 www.cmmedia.com.tw -

#23.伊斯兰教的女性为什么要戴头巾? - bilibili

创造人类文明的三大宗教:犹太教,基督教,伊斯兰教究竟是如何诞生的?又有着怎样的关系? 【中英字幕】为什么西方女权斗士们不关心穆斯林女性? 於 www.bilibili.com -

#24.試析華人女性穆斯林「頭巾觀」

穆斯林女性群體的「頭巾」可以看作其自身的「象徵符號」,既彰顯. 了族群和宗教的特殊文化表徵,也反映出跨越族群與地域的宗教認同。穆斯. 林並不固定居處於一地,而是散居於 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#25.婦女頭巾- 維基百科,自由的百科全書

婦女頭巾 是指婦女用於覆蓋或包裹頭髮以及頭的大部分區域的頭巾。除了頭巾本身遮陽、保暖的功能外,在宗教中(尤其是伊斯蘭教),出於遮蔽羞體的要求,穆斯林婦女是否 ... 於 zh.wikipedia.org -

#26.塔利班政權壓迫阿富汗女性權利的五大時刻 - 雅虎香港

「如果這意味著他們會允許我們上學和工作,我們也不在乎要穿什麼,」其中一人解釋說。 七張圖看懂穆斯林婦女頭巾. 在女性開始從公共生活中消失的同時, ... 於 yahoo-news.com.hk -

#27.「對頭巾說不,對壓迫說不」:女性站在伊朗抗議最前沿

通過1979年革命奪取政權兩年後,極端保守的穆斯林教士依據伊斯蘭教法,要求政府辦公室的女性戴頭巾,然後是所有九歲以上的女人和女孩。 於 cn.nytimes.com -

#28.被遮掩的性欲by Naomi Wolf

西方把头巾遮脸解释为对妇女的性压抑。但是当我去穆斯林国家并被邀请到穆斯林家里做客时,在只有女性参加的讨论会上,我才明白了穆斯林对 ... 於 www.project-syndicate.org -

#29.在世俗化的土耳其女性對於頭巾的看法 - 土女時代

*2021年11月更新版面. 信奉伊斯蘭教的婦女在我們的印象中常被視為弱勢且保守的一群,其中一個原因是穆斯林女性有許多使用頭巾、罩袍、面罩等宗教 ... 於 tkturkey.com -

#30.专访:穆斯林妇女戴面纱是传统而非规定 - DW

伊斯兰教 法对妇女戴面纱穿罩袍有哪些具体的规定? ... 而有些妇女一旦飞往其它一个国家,一下飞机就扯掉头巾,这种情况经常发生。然而这是伊斯兰所 ... 於 www.dw.com -

#31.【家庭plus.世界超有事】穆斯林女性脫頭巾爭自由

在許多伊斯蘭國家,女性穿罩袍或戴頭巾是自由的選擇,但也有不少國家極端地嚴格,不戴頭巾出門的女性,會遭警察逮捕;9月底,伊朗爆發了「頭巾抗爭」 ... 於 art.ltn.com.tw -

#32.伊朗女性的頭巾之爭- 亞洲週刊

今日頭巾具有的社會及宗教意義,既無《古蘭經》的依據,亦非古已有之。伊朗女子佩戴頭巾,始於六三七年的穆斯林征服波斯。之前,波斯帝國已有人佩戴頭巾,但僅限於上層社會 ... 於 www.yzzk.com -

#33.伊斯蘭宗教禁忌

不戴頭巾而致披頭散髮,或穿透明薄紗、短褲、短袖的衣服而露出手腳及身體重要部位的婦女,在實行嚴格教法的穆斯林國家,將會遭到嚴厲的懲罰或譴責。 (三)男女關係「禁制 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#34.拋掉頭巾之後:兩個法國穆斯林女子的故事 - 鏡週刊

穆斯林女性對於禁令的反應也各不相同,有人上街抗議,有人勉強遵守,有人鼓掌歡迎。 但如果一名女子原本長年穿戴頭巾,卻決定拋棄這項禮俗,不再以頭巾 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#35.婦女頭巾 - Wikiwand

婦女頭巾 是指婦女用於覆蓋或包裹頭髮以及頭的大部分區域的頭巾。除了頭巾本身遮陽、保暖的功能外,在宗教中(尤其是伊斯蘭教),出於遮蔽羞體的要求,穆斯林婦女是否 ... 於 www.wikiwand.com -

#36.女孩幾歲開始披頭巾

女人在家裏,若沒禁露羞體的男人在家,自然不用包頭巾。 ... 頭巾就只有從伊斯蘭國家買了,或許可以到布店剪素色棉布,長寬各120公分,縫邊再對折就可以包了。 於 www.islam.org.hk -

#37.111年度全國性多元文化教育優良教案甄選新住民語文學習教材 ...

4.老師介紹馬來西亞什葉派穆斯林女性的服飾。 (1)服裝-黑色長袍。 (2)頭巾、面紗。 5.老師介紹穿戴全面罩式頭巾 ... 於 mkm.k12ea.gov.tw -

#38.穆斯林女性的头巾 - 伊斯兰之光

同时,作为伊斯兰教立法两大基本原则的《古兰经》和“圣训”里,也具体规定了穆斯林女性要戴头巾。后来的教法学家在注解经训的基础上,又对戴头巾做了进一步 ... 於 www.norislam.com -

#39.希賈布頭巾- 伊斯蘭教服裝- Google Play 應用程式

玩女孩頭巾裝扮遊戲,看看哪種頭巾樣式和尼卡卜照片套裝對您來說看起來不錯!希賈布,指穆斯林婦女穿著的頭巾,也泛指穆斯林風格的服裝。 於 play.google.com -

#40.神秘的穆斯林女人為什麼戴頭巾、穿罩袍;從歷史來揭秘 - 字媒體

穆斯林女性戴頭巾的規定源於伊斯蘭教的「羞體」觀,認為人類需要穿衣服不僅用來遮羞,還用來敬畏真主。伊斯蘭教認為敬畏的衣服是最優美的,禮拜的時候必須 ... 於 zi.media -

#41.穆斯林女性的頭巾,是時尚配件,也是自我表述

本集節目邀請到伊斯蘭文化推廣者黃楷君,她曾在埃及留學,調查當地穆斯林女性戴頭巾,以及不戴頭巾的理由。 對大多數人而言,頭巾就是服裝的一部分, ... 於 www.ner.gov.tw -

#42.第四章戴著頭巾生活| 迷你裙

然而在阿拉伯,在希臘和羅馬帝國之外,女人們直到先知穆罕默德的妻子們必須遮蓋身體,以及所有穆斯林女性都開始蒙頭時才開始戴頭巾。 可蘭經對遮蓋身體的 ... 於 www.answering-islam.org -

#43.伊斯蘭女性頭巾的價格推薦- 飛比2023年07月即時比價

穆斯林頭巾-結婚頭巾結婚喜氣清真用品新娘頭巾伊斯蘭包頭巾女性頭巾薄紗方巾[好 ... 伊斯蘭教 90 * 180 厘米時尚穆斯林婦女棉頭巾圍巾閃光方巾女性穆斯林披肩伊斯蘭 ... 於 feebee.com.tw -

#44.“我的选择,我的生活” 法国穆斯林女性捍卫戴头巾的权利

穆斯林候选人莎拉·扎马希使头巾问题在法国重新成为焦点,多年来,法国一直希望对穆斯林女性何时何地戴头巾和面纱施加世俗限制。 於 chinese.aljazeera.net -

#45.阿拉伯穆斯林妇女戴头巾、看镜头、微笑的肖像。 ID:2639530

摄图网为设计师提供大量视频素材和摄影照片:阿拉伯穆斯林妇女戴头巾、看镜头、微笑的肖像。图片,成熟,阿拉伯,亚洲人,有魅力,羞怯,美丽,迷人,欢乐,衣服,腼腆,漂亮, ... 於 699pic.com -

#46.甘肅、臺灣與馬來西亞檳城穆斯林女性的田野調查及理論思考

書名:頭巾下的穆斯林:甘肅、臺灣與馬來西亞檳城穆斯林女性的田野調查及理論思考,ISBN:9789865526436,出版社:白象文化,作者:李靜,頁數:200, ... 於 sanmin.com.tw -

#47.穆斯林头巾成熟女人脱衣服

穆斯林头巾成熟女人脱衣服. 98%. 要观看视频,您需要在浏览器中启用Javascript. 146,044. 06:46. Muslim Hijab Mature Woman Undressing. 於 zh.xhamster.com -

#48.伊斯蘭文化:印尼穆斯林婦女服飾與美妝時尚 - 科技大觀園

而911事件之後,在歐美國家對於頭巾的議題,則是常環繞在西方社會的多元主義裡,究竟應該對穆斯林少數的宗教象徵服飾包容到怎樣的地步? 伊斯蘭信仰對於穆斯林婦女服裝的 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#49.時尚界第一次》穆斯林女性頭巾登上紐約時裝周伸展台| 風傳媒

歐洲正為了該不該禁止穆斯林女性於公共場合佩戴頭巾(Hijab)鬧得沸沸揚揚,紐約時裝周(New York Fashion Week)卻讓一整... 於 today.line.me -

#50.印尼女性抗議服裝規定 - Human Rights Watch

頒布這些法令的官員主張,穆斯林女性必須穿戴頭巾遮蓋身體的私密部位;按照這些官員的看法,所謂私密部位通常包括頭髮、手臂和腿部,有時含身材輪廓在內。 於 www.hrw.org -

#51.伊朗監控揪未戴頭巾女性24小時關閉逾150店家| 國際 - 中央社

伊朗警方今天表示,24小時內有超過150間商店、餐廳和接待場所遭到關閉,因為這些店家對於伊斯蘭教嚴格著裝規定中女性配戴頭巾的義務未予尊重。 於 www.cna.com.tw -

#52.蔡筱穎觀點》廣告聖戰!?「我的頭巾由我選擇」運動讓反面紗 ...

2021年瑞士舉行公投,最終以微弱優勢通過了「罩袍禁令」,禁止民眾在公共場所完全遮蓋面部。 被描述為「歐洲世俗主義的先驅」,法國一直是與穆斯林女性戴 ... 於 newtalk.tw -

#53.戴頭巾是我的權利!印度「頭巾禁令」爭議再起南部校園關閉

在台灣的你,是否曾經因為學校的服儀規定而感到苦惱呢?在穆斯林的文化中,女性所配戴的頭巾(hijab)有著重要的意涵。但在印度,戴著頭巾的學生很有 ... 於 dq.yam.com -

#54.戴或不戴? 當頭巾變成標靶美國穆斯林婦女的兩難掙扎

身為一位穆斯林,穿戴頭巾(hijab)讓格拉傑(Melissa Grajek)遭遇過各式各樣的訕笑。直到某天,她與兒子在加州聖馬科斯(San Marcos)碰上一起 ... 於 www.upmedia.mg -

#55.穆斯林女性證件相片ID photos of Muslim females

十二、因宗教因素須戴頭巾者,相片人貌之五官從下巴的底部至額頭的頂端及臉的兩側輪廓,必須清楚呈現。 12. One who has to wear headscarf due to religious reason ... 於 www.iat.org.tw -

#56.既輕且重的頭巾藏着的誤解在港穆斯林女性冀消除文化隔閡

兩位膚色、成長背景截然不同的女孩,因宗教信仰走到一起。她們都信奉伊斯蘭教,都是戴着頭巾的穆斯林。 女性穆斯林戴上頭巾是對真主的敬畏,可在現實生活 ... 於 paper.wenweipo.com -

#57.回教頭巾956UQL

那么回族妇女为什么戴头巾根据古兰经的教规规定回族女子都带着头巾回族的先祖来自中东地区的伊斯兰教徒所以回族妇女都戴着头巾東海電機 既輕且重的頭巾藏的誤解在港穆斯林 ... 於 michaconceptstore.com -

#58.法國穆斯林頭巾禁令首日穆斯林女子抗議 - 人間通訊社

法國穆斯林頭巾禁令於2011年4月11日正式生效,當天就遭到穆斯林女子抗議。肯扎•德希丹(Kenza Drider)與同伴站在巴黎聖母院前,穿著蒙面罩袍,只露出眼睛,抗議法國政府 ... 於 www.lnanews.com -

#59.關於頭巾與伊斯蘭服飾 - 在歐亞交匯的呢喃

頭巾 禁不禁土耳其吵翻天【本報綜合外電報導】土耳其的伊斯蘭政府日前宣布,將解除女性在大學校園內,戴穆斯林頭巾的禁令,再度挑起宗教與世俗制度的 ... 於 kubra.pixnet.net -

#60.頭巾、面罩、布卡、布基尼?一次搞懂穆斯林女性服飾 - 風傳媒

穆斯林女性佩戴頭巾是源於伊斯蘭教的「羞體」觀念,穿得體的衣服不僅是用來遮羞,也是令真主(allah,又譯阿拉、安拉)喜悅的重要義務。 於 www.storm.mg -

#61.伊斯蘭女性

信奉伊斯蘭教的婦女在我們的印象中常被視為弱勢且保守的一群其中一個原因是穆斯林女性有許多使用頭巾罩袍面罩等宗教服飾事實上我們並不能透過你教女不严你还手淫还想让 ... 於 www.aomoloko.ru -

#62.出於遮蔽羞體的要求,穆斯林婦女是否穿戴頭巾 ... - Instagram

ampere (@amperesse) on Instagram: "婦女頭巾是指婦女用於覆蓋或包裹頭髮以及頭的 ... 除了頭巾本身遮陽、保暖的功能外,在宗教中(尤其是伊斯蘭教),出於遮蔽羞體的 ... 於 www.instagram.com -

#63.【印尼時尚】印尼穆斯林女性的頭巾時尚 - 印尼生活不NG

印尼是回教第一大國,宗教環境與阿拉伯國家相比沒有那麼嚴苛保守,所以在大街上基本看不到一身黑的穆斯林女性,但包頭巾的還是很多。 於 www.nina.com.tw -

#64.為什麼要戴頭巾、穿罩袍? - 創意星球

穆斯林女性佩戴頭巾是源於伊斯蘭教的「羞體」觀念,穿得體的衣服不僅是用來遮羞,也是令真主(allah,又譯阿拉、安拉)喜悅的重要義務。 於 travelers.tw -

#65.掀起妳的蓋頭來—伊斯蘭婦女配戴全罩式頭紗的爭議

一般而言,信仰伊斯蘭教的婦女不一定配戴頭巾遮住頭髮;是否配戴頭巾須視其個人 ... 此外,伊斯蘭婦女配戴頭紗基本上可以分為三種(參見下圖(註1) ) : Hijab希家' ... 於 digital.jrf.org.tw -

#66.風傳媒- 你認為戴頭巾、掛面紗就是保守嗎? 進一步認識伊斯蘭 ...

你認為戴頭巾、掛面紗就是保守嗎? 進一步認識伊斯蘭婦女,學習尊重和體諒! #伊斯蘭教#伊朗#審美觀#女性主義#土耳其. 於 zh-tw.facebook.com -

#67.禁戴伊斯蘭頭巾入校奈及利亞釀衝突 - 台灣醒報

稍早奈及利亞部分基督教學校因為禁止穆斯林女學生戴頭巾上學,竟遭到政府 ... 化,因此不容許戴頭巾,烏干達也不容許穆斯林婦女的護照照片有戴頭巾。 於 anntw.com -

#68.從傳統文化到現代女性主義影響 伊斯蘭文化中的女權運動 - 逆思

現在馬來西亞允許穆斯林最多娶四個妻子,條件是第一個妻子同意並證明經濟狀況能夠養的得起更多老婆。 強制圍頭巾是否限制女性權利? 關於戴頭巾的傳統文化 ... 於 letsnews.thisistap.com -

#69.穆斯林婦女為什麼必須戴頭巾? - 台灣伊斯蘭中心

女性戴頭巾並非伊斯蘭教專屬的規範。事實上,猶太教、基督教的經典中都有記載關於婦女穿戴頭巾的相關經文。聖經新約哥林多前書第11章6至10節,使徒保羅說:「女人若不 ... 於 islamtaiwan.com -

#70.頭巾、面罩、布卡、布基尼?一次搞懂穆斯林女性服飾

穆斯林女性佩戴頭巾是源於伊斯蘭教的「羞體」觀念,穿得體的衣服不僅是用來遮羞,也是令真主(allah,又譯阿拉、安拉)喜悅的重要義務。 於 tw.tech.yahoo.com -

#71.法國大學圍繞穆斯林女性頭巾再次發生爭議 - RFI

在法國,學校佩戴具有宗教意味的服飾一直是充滿爭議的問題,而穆斯林女性的頭巾又是其中最大的焦點。雖然大學並不禁止佩戴頭巾,但這依然是一個充滿 ... 於 www.rfi.fr -

#72.伊朗攀岩女將雷卡比未戴頭巾參賽否認支持頭巾抗爭 - 公視新聞網

而她返國當天穿連帽外套、戴棒球帽而不是頭巾的裝扮,也引發關注。 鄰近的伊拉克,近年女權意識也逐漸抬頭。當地信奉伊斯蘭教,女性最好不要離婚, ... 於 news.pts.org.tw -

#73.從穆斯林的罩袍(Abaya),談「選擇的自由」 穿得短少不 ...

首先,簡單介紹常見的穆斯林女性服裝名詞:عباياء(Abaya)指的是罩袍,通常是黑色的,因為據說黑色有謙虛的意思。頭巾叫做حجاب(Hijab),有各式各樣的 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#74.穆斯林女性為什麼要包頭巾?-伊斯蘭Talk - 1號課堂

伊斯蘭教 建立的初期,女性遮蔽身體的原因大概就是這幾個,《古蘭經》經文也沒有明確的提到女性要蓋住頭髮、甚至是臉部,那麼現在頭巾的樣式究竟是怎麼 ... 於 www.wonder.mobi -

#75.伊斯蘭頭巾英文-在PTT/IG/網紅社群上服務品牌流行穿搭

穆斯林女性佩戴頭巾是源於伊斯蘭教的「羞體」觀念,穿得體的衣服不僅是用... 伊斯蘭信仰和穆斯林女性的象徵,Hijab一詞時常被英文媒體用作各種頭巾的 . 於 fashion.gotokeyword.com -

#76.你的恐攻雷達?法國禁令強脫穆斯林婦女布基尼惹議 - 女人迷

卻突然被幾名荷槍警源包圍,要求她拿下頭巾、脫下上衣,同時對該婦女開罰。 這樣突發的緊張現場正好被記者Shadi Rahimi 拍下,也指出在現場的部分民眾開始 ... 於 womany.net -

#77.您知道各地穆斯林婦女頭巾有哪些嗎? - 巴勒克清真理念

「為什麼和新聞上看到的不一樣?」同樣是伊斯蘭教、同樣是女性服飾,但因為地區、流行文化和對宗教教義的解釋不同,世界各地的穆斯林女性發展 ... 於 barakah101.com -

#78.主流之外穆斯林的端莊時尚|誰是風格人物?政大學生的衣著圖鑑

一般來說,女性的羞體是除了臉與手之外的身體部位,因此穆斯林女性常用頭巾(Hijab)包住自己的頭髮、鎖骨與脖子。 愛美之心人人皆有,穆斯林的頭巾並非總 ... 於 oic.nccu.edu.tw -

#79.#我不知道的穆斯林超簡單穆斯林頭巾小教室- YouTube

對穆斯林女生來說,衣櫃永遠少一條頭巾, 就如普羅大眾衣櫃永遠少一件衣服的道理是一樣的! ... 战乱频繁和社会动乱的伊斯兰女性悲歌. 於 www.youtube.com -

#80.面紗下的女性主義

你對有信仰的婦女們說:她們應該垂下雙目和儀表端重(保持. 貞潔)。 ... 對穆斯林、包括戴面紗婦女新一輪的敵視 ... 面紗與頭巾對於穆斯林女性而言是對阿拉表示敬虔與. 於 social.utaipei.edu.tw -

#81.選擇戴頭巾的自由?伊朗與法國兩種極端的「頭巾政治學」

長期以來,部分穆斯林女性未曾放棄對女權的追求與宗教壓迫的反抗,這股浪潮先在伊朗點燃,跟著擴散到部分中東國家,如敘利亞、黎巴嫩等,都可見支持伊朗 ... 於 global.udn.com -

#82.穆斯林頭巾女的價格推薦- 2023年8月| 比價比個夠BigGo

pashmina hijab ready現貨穆斯林頭巾印尼中東服飾回教頭巾帽子穆斯林女頭巾蓋頭 ... 穆斯林印花泡泡纱妇女头巾Hijab Muslim Hijab 伊斯蘭教服飾穆斯林頭巾批发. 於 biggo.com.tw -

#83.神秘的穆斯林女人为什么戴头巾、穿罩袍大揭秘

从伊斯兰教兴起开始,头巾就一直伴随着穆斯林女性的日常生活,历代穆斯林学者根据头巾制定了一系列的女性法律法规,由头巾延伸出的各种规定规范着 ... 於 m.sohu.com -

#84.穆斯林女性的頭巾 - 伊斯蘭之光

頭巾 再次成了關注物件,它被認為具有維護道德和信仰、整合穆斯林群體的功能。對穆斯林女性來說,它緩解了現代女性與傳統社會之間的矛盾,某種程度上可以說 ... 於 www.hkislam.com -

#85.穆斯林頭巾在拍賣網站- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年8月

pashmina hijab ready現貨穆斯林頭巾印尼中東服飾回教頭巾帽子穆斯林女頭巾蓋頭jilbab pins 苗栗縣 ... 小下巴胸針頭巾頭巾配件美麗的穆斯林婦女全眼下巴胸針 ... 於 www.lbj.tw -

#86.新加坡的穆斯林女性,為什麼有的戴頭巾有的不戴? - 平行時空

但穆斯林服飾必須遵照伊斯蘭教的規定,伊斯蘭教把婦女頭髮列為羞體,必須遮蓋起來,因此穆斯林女性的服裝一定會把頭包住。穆斯林女性要戴「蓋頭」(也 ... 於 www.ir-basilica.com -

#87.玩美土耳其大揭密-她們都怎麼包頭巾?

之前小編跟大家提過,並不是所有的土耳其女性都包頭巾,包與不包取決於自己宗教信仰的程度。 · 在伊斯蘭教裡,除了頭髮是屬於「私密」的部位外,連耳朵、 ... 於 wanmeiturkey.pixnet.net -

#88.第三章與伊斯蘭女性生活| 迷你裙

伊斯蘭教 女性是一個充滿趣味和矛盾的話題。非穆斯林人士想知道穆斯林女性是否享有等同於男性的地位,戴頭巾是否是一種壓迫的象徵,女性是否可以自由的 ... 於 www.ysljdj.com -

#89.穆斯林婦女的服裝:頭巾與罩袍by A班Emily

穆斯林婦女戴頭巾穿罩袍, 源於伊斯蘭教的''羞體''觀念. 穿著得體的衣服不僅用來遮羞, 也是令真主喜悅的重要義務. 因為地區和流行文化及對宗教教義解釋 ... 於 englishpb.pixnet.net -

#90.透過Hijab 服裝解讀伊斯蘭

阿拉伯文的 hijab,在台灣譯作「頭巾」,在中國大陸則直譯為「黑加布」,原意是「禁露頭髮、身體的. 遮蓋物」,後來泛指穆斯林婦女整體性的衣著款式,包括身著寬鬆衣物或 ... 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#91.我是在台灣長大的穆斯林,戴上頭巾讓我感覺「戰勝了什麼」

活到20歲我從來沒有因為沒戴Hijab這件事被任何教友逼迫或罵過,只有因為整個社會的Islamophobia(伊斯蘭恐懼症)而選擇讓自己穿著的像個「正常女生」 於 www.thenewslens.com -

#92.女穆斯林在港:因為戴頭巾在職場上受到歧視 - 思考香港

穆斯林女性戴頭巾是源於伊斯蘭教的「羞體」觀,用以遮羞,也取悅真主安拉(Allah,又譯阿拉)。但這條頭巾,卻像雙面刃,一方面顯示她們對信仰的 ... 於 www.thinkhk.com -

#93.中東頭巾- 約旦警察教中東文化彰縣文德學綁頭巾國語日報社

「生きてもいい」伝えたくてプリン届けた就労支援の前に必要なこと · ターバンのコラム・アラブのヘアバンドから信仰の証へ24/ · 穆斯林婦女為什麼必須戴頭巾? · 認識異文化 ... 於 saxun.tuchonline.com -

#94.臺灣讀報教育指南

但在伊斯蘭教的教義中,其實視婦女為應備受保護的珍寶,遮蔽身體或美麗的外貌,能夠保護女性應有的尊嚴,也能保護自己,所以部分婦女是自願披上頭巾或穿上罩袍。 於 www.mdnkids.com -

#95.【清真寺開放日】三名女穆斯林的自白:戴頭巾是自己的選擇

1月19日,九龍清真寺開放日,在二樓的女殿裏,擠滿密麻麻披青蔥頭巾及罩袍的女性,陽光穿過玻璃窗,灑在她們手上那阿拉伯文的《古蘭經》上, ... 於 www.hk01.com -

#96.穆斯林頭巾優惠推薦-2023年8月|蝦皮購物台灣

你絕對不能錯過的網路人氣推薦穆斯林頭巾商品就在蝦皮購物!買穆斯林頭巾立即上蝦皮穆斯林頭巾專區享超低 ... 開齋節連帽穆斯林婦女頭巾連衣裙祈禱服裝全罩禮服衣服. 於 shopee.tw -

#97.馬國教長下令不得處分穆斯林女學生戴頭巾 - 人間福報

馬國政府大力推動伊斯蘭教現代化,過去二十年來,伊斯蘭教對馬來西亞社會影響力有增加趨勢,穆斯林婦女和女童戴頭巾,也成了彰顯對宗教虔誠的標誌。但去年該國卻贊同一 ... 於 www.merit-times.com -

#98.揪未戴頭巾!伊朗監控打壓女性一天內關閉逾「150店家」

伊朗警方今天表示,24小時內有超過150間商店、餐廳和接待場所遭到關閉,因為這些店家對於伊斯蘭教嚴格著裝規定中女性配戴頭巾的義務未予尊重。 於 news.tvbs.com.tw