伊斯蘭教女性禁忌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦松本彌寫的 埃及眾神的冥界巡禮【前篇】 和瑪莉.畢爾德的 遇見文明.人們如何觀看?:世界藝術史中的人與神都 可以從中找到所需的評價。

另外網站貿易雜誌380期 - 第 39 頁 - Google 圖書結果也說明:MP4 KASH 伊斯蘭教( Islam )是全世界前三大宗教,早期台灣人較常以「回教」稱之, ... 關注東南亞移工教育的台灣非營利組織 One- Forty 的文章「原來穆斯林的禁忌有這些!

這兩本書分別來自楓樹林出版社 和聯經出版公司所出版 。

國立高雄師範大學 東南亞學碩士在職學位學程 利亮時所指導 鄭好娟的 印尼籍穆斯林移工飲食適應研究:以高雄市為例 (2019),提出伊斯蘭教女性禁忌關鍵因素是什麼,來自於印尼籍穆斯林移工、飲食適應、在地飲食、清真。

而第二篇論文國立政治大學 民族學系 黃季平所指導 曾祥宇的 《一千零一夜》的故事類型與情節單元的對應 (2019),提出因為有 一千零一夜、故事類型、情節單元、辯論型敘事結構、性別空間的重點而找出了 伊斯蘭教女性禁忌的解答。

最後網站【伊朗安全】女生到伊朗旅遊要注意5 件事 - GLO Travel則補充:清真寺( Mosque )是伊斯蘭教信徒進行禮拜的地方,氣氛普遍莊嚴肅穆,對服飾的要求亦會相對嚴格。不論在街上穿得多時尚也好,一般女性在進入清真寺 ...

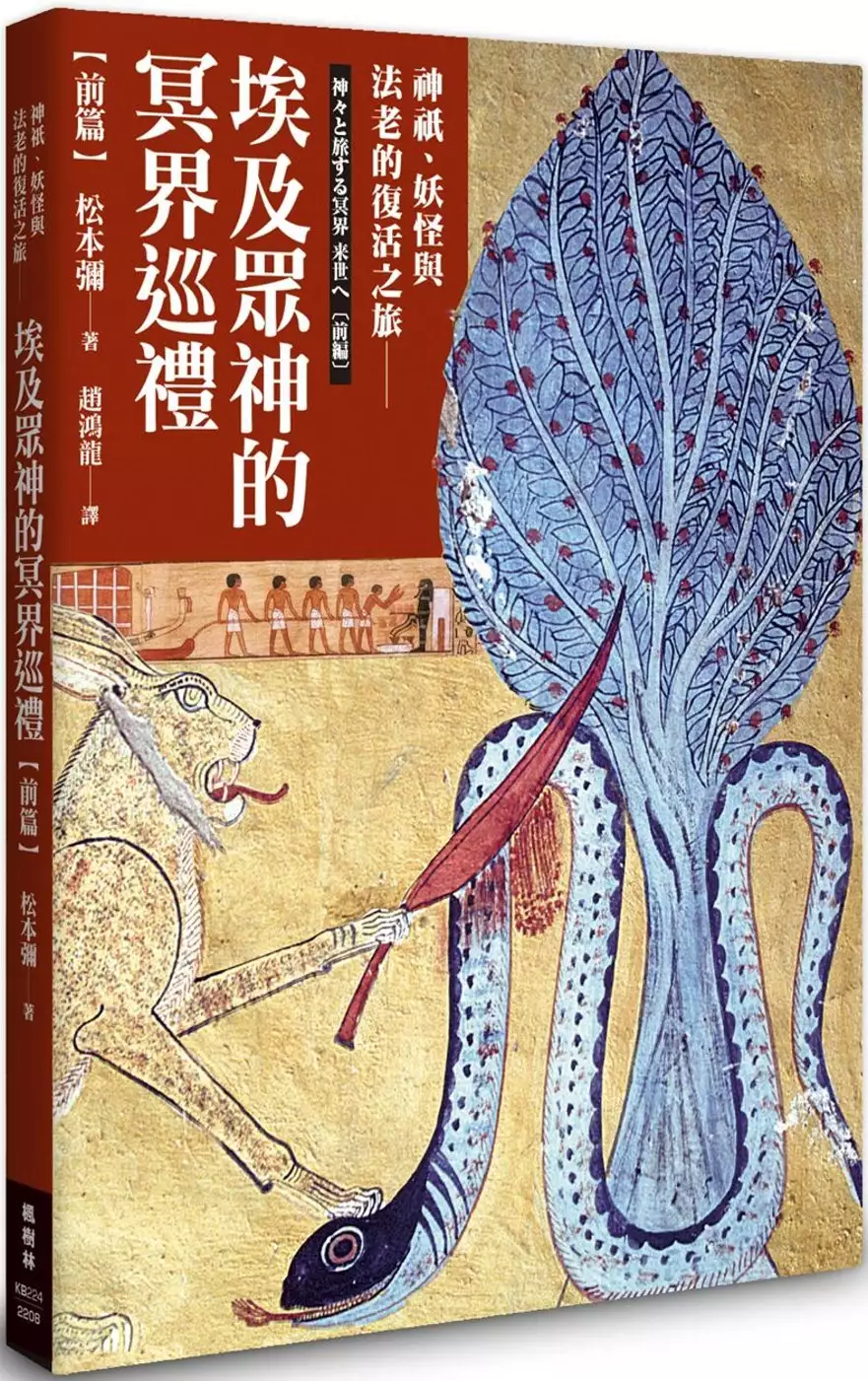

埃及眾神的冥界巡禮【前篇】

為了解決伊斯蘭教女性禁忌 的問題,作者松本彌 這樣論述:

~古埃及嚮導──松本彌,再次邀您一同航向眾神的國度~ ◆◆渡過這條河,前往應許光明的天國之地◆◆ 古埃及時代,奉獻給死者的經文,一般稱為《死者之書》。 《死者之書》是寫給被製作成木乃伊的死者,隨著死者一同放入墓室當中。 實際上,當時的人們稱為「通往光明的書」、「來日之書」。 古埃及人相信,一個人即使死亡,也會在天亮時復活。 這種祈禱死者復活、繼續陪伴在生者左右的心情,從遠古至今依然沒有改變。 古埃及人將死亡與太陽的運行聯想在一起,他們認為人類一旦死去,就會從西方的地平線進入地下世界,在夜晚的黑暗中承受苦難、迴避潛伏的危機,一路朝東方的地平線移動。

死者通過這趟旅程,到了早晨便得以復活和重生,這就是為什麼這份文書被稱為「通往光明」的原因。 本書以古埃及人的「生死-復活」觀點為經緯,介紹埃及法老使用的「金字塔文」,以及名門貴族繼承這樣的觀念所使用的「棺槨文」。 書中結合大量的拍攝影像、細究聖書體蘊藏的深遠含義,邀請各位讀者與古埃及眾神一同展開這趟冥界之旅,徜徉在古埃及人豐富無涯的想像當中。 本書特色 ◎收錄超過兩百幅的墓室考古圖片,搭配轉寫清楚的聖書體符碼,圖文並列呈現,帶領你深度展開古埃及的文化之旅。 ◎聚焦「金字塔文」、「棺槨文」與「死者之書」三篇文書,依章節細究內容,從祝禱咒文認識古埃及人的

生死觀。 ◎全書以「冥界之旅」為主軸,劃分法老、貴族與平民三層架構,從各階層的喪葬儀節,廣泛認識古埃及的自然風土、歷史、宗教信仰與生活風俗。

伊斯蘭教女性禁忌進入發燒排行的影片

伊朗是個平行時空。電視媒體上,它是一個封閉危險的極權世界,黑袍面紗彷彿包裹着灰沉陰鬱、沒有話語權的人民。直到親自踏足這被西方制裁40年的「邪惡軸心地」,一切才變得立體起來。在鐵幕下,伊朗竟是一個逆權國度,縱然沒有人權,但卻有女子挑戰禁忌,公眾場所脫下頭巾開電單車及玩Parkour,甚至以各自方式追求剎那間的自由;伊斯蘭教律法控制百姓日常,當地人繼續「你有你監管,我有我快活」,練成一套反禁生活哲學。在美國嚴厲的經濟制裁下,生活苦不堪言的伊朗人也許進退失據,但灰心過後依然懷抱希望,堅韌如石。

影片:

【我是南丫島人】23歲仔獲cafe免費借位擺一人咖啡檔 $6,000租住350呎村屋:愛這裏互助關係 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/XSugNPyaXFQ)

【香港蠔 足本版】流浮山白蠔收成要等三年半 天然生曬肥美金蠔日產僅50斤 即撈即食中環名人坊蜜餞金蠔 西貢六福酥炸生蠔 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/Fw653R1aQ6s)

【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)

【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店:呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)

【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 Apple Daily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)

果籽 :http://as.appledaily.com

籽想旅行:http://travelseed.hk

健康蘋台: http://applehealth.com.hk

動物蘋台: http://applepetform.com

#果籽 #伊朗 #電單車 #生日會 #Parkour #婚禮 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

印尼籍穆斯林移工飲食適應研究:以高雄市為例

為了解決伊斯蘭教女性禁忌 的問題,作者鄭好娟 這樣論述:

本研究係探討印尼籍穆斯林移工對於迥異性較大之飲食文化的適應。研究採用質性研究方法深入訪談高雄市8名印尼籍穆斯林移工(含產業類2名、社福類6名) 了解他們的平日及假日飲食安排、在地飲食的體驗及對於清真環境的因應。 研究結果發現,大多數移工飲食適應狀況良好, 雖然有些需要接觸到豬肉的烹調,但在飲食的自主性上是受到尊重的。他們會以自行烹煮、同鄉的援助或利用假日時間到印尼小吃店去尋找屬於自己合意的味道,來填補唇齒間味蕾的滿足。對於在地飲食的體驗,是以觀光客的心態去品嚐,偶能為辛苦、寂寞的離鄉生活帶來小確幸,未嘗不是一種精神上的寄託與轉移;但還是得小心翼翼的以免誤食宗教禁忌之非清

真飲食。因為已經深刻的瞭解在一個非伊斯蘭為主要信仰的國家裡,不可能要求有全面性的清真環境,所以他們便將清真門檻降至最低,僅以堅守不食豬肉或豬肉食品為最後底線. 有如上述的因應及調整方式,無怪乎筆者在受理印尼籍穆斯林移工的申訴案件時,鮮少有飲食上的爭議發生。但願所有來到這塊土地上的移工,都能夠得到善意的對待與平等的空間。

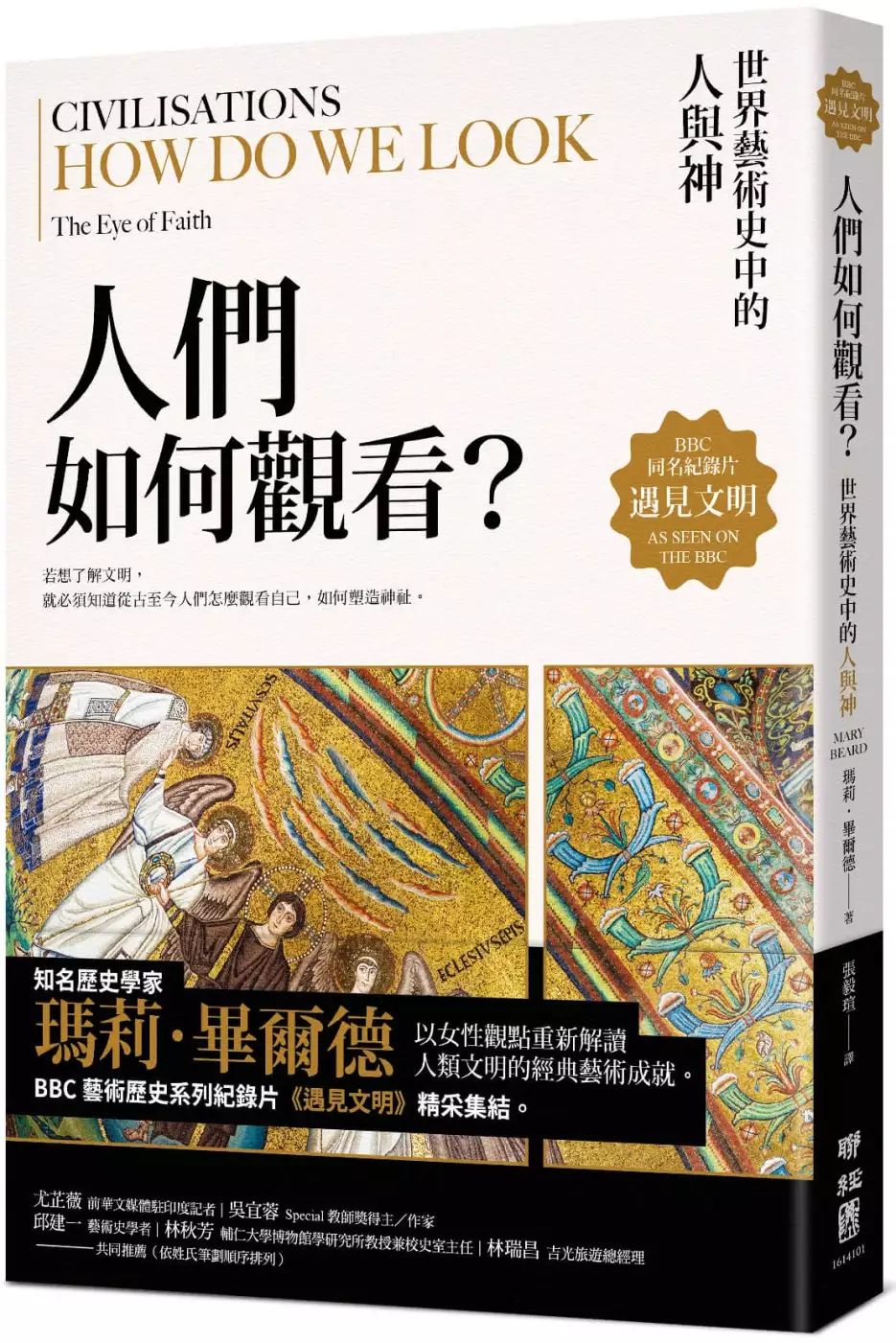

遇見文明.人們如何觀看?:世界藝術史中的人與神

為了解決伊斯蘭教女性禁忌 的問題,作者瑪莉.畢爾德 這樣論述:

《SPQR》作者、世界著名古典學權威教授瑪莉.畢爾德新作! BBC藝術歷史系列紀錄片《遇見文明》集結成書。 若想了解文明,就必須知道從古至今人們怎麼觀看自己,如何塑造神祉。 「文明」這個概念在歷史上始終備受爭論,甚至為此引發戰爭。在這些爭議的核心存在著一個大問題,那就是人們──從史前到今天──怎樣描繪自己與他者(包括人與神)。著名歷史學家瑪莉.畢爾德在此探索創作者怎樣塑造藝術,而藝術又是怎樣塑造創作者。我們怎樣觀看這些圖像?為什麼它們有時如此充滿爭議? 第一章〈我們如何觀看〉 歷史上某些最早的藝術作品如何呈現人體?而過去某種呈現人體的特殊方式,又是如何在今天依舊影響西方

人看待自己文化與其他文化的態度?除了製作圖像的藝術家,那些使用這些圖像、觀看並詮釋這些圖像的人們,他們是如何觀看? 古老奧梅克的石人頭、古希臘的人體雕像、埃及木乃伊棺木畫像、秦始皇的兵馬俑大軍、巨型法老王坐像、禁忌的裸體阿芙洛蒂雕像、《美景宮的阿波羅》、《垂死的高盧人》銅像…… 第二章〈信仰之眼〉 宗教一直是藝術創作的題材來源,但要讓天國在人間現形絕非易事。所有的宗教都必須處理偶像崇拜和破除偶像的問題,既製作藝術又摧毀藝術,透過〈信仰之眼〉,我們該如何理解這一切? 阿旃陀洞窟壁畫、聖維塔教堂馬賽克、亭托雷多的《耶穌被釘十字架》、塞維亞的流淚聖母像、藍色清真寺中的書法

、「破除偶像」後的伊利主教座堂、帕德嫩神廟…… 本書特色 BBC同名紀錄片《遇見文明》是2018年由BBC製作的藝術歷史系列電視紀錄片,由瑪麗.畢爾德、西蒙.夏瑪、大衛.歐盧索加共同主持,涵蓋六個大陸,三十一個國家,超過五百件藝術品。 名人推薦 專家力薦 尤芷薇 前華文媒體駐印度記者 吳宜蓉 Special教師獎得主/作家 邱建一 藝術史學者 林秋芳 輔仁大學博物館學研究所教授兼校史室主任 林瑞昌 吉光旅遊總經理 好評推薦 媒體好評 「讀者會很高興由這位聰明、睿智的畢爾德帶領……她的每一本作品都精采有趣而發人深省。」——《舊金山

紀事報》 「一本內容紮實的小書……畢爾德將焦點從西方歐洲往外推展,詳實地調查探討從埃及到中國、猶太教到基督教、古代到現代的藝術,強調觀者的角色勝過創作者的動機……推薦給所有想用全新觀點探討宗教、藝術與歷史的讀者。」——《Booklist》書評 「這位聲名卓著的作者瑪莉.畢爾德再次出手,這一次是關於藝術,以及人們的反應,跨越千百年的時間與千萬里的空間。」——《科克斯評論》

《一千零一夜》的故事類型與情節單元的對應

為了解決伊斯蘭教女性禁忌 的問題,作者曾祥宇 這樣論述:

《一千零一夜》有「民間文學史上最宏偉的方尖碑」美稱,被視為阿拉伯、波斯、印度一帶民間文學之集大成,卻少有人知道其經歷西方近代作家的改編與傳播,尚帶有東方主義的色彩。她的文體、敘事結構與風格來自印度;故事背景、角色與寓意來自波斯—阿拉伯;受眾則來自歐美,以致於在文藝復興時期的歐洲文學作品中都可見其影響。20世紀初,阿爾奈、湯普森等民俗故事學者相繼提出故事類型、情節單元等概念,作為分析、解構民間故事一致性的元素標準,並製成「阿爾奈─湯普森故事類型索引」與「湯普森民間故事情節單元索引」。在來自世界各地的龐大數據庫中,代表亞、歐、非交界地區的《一千零一夜》也榜上有名。本研究使用故事分析方法,以李唯中

翻譯自布拉克善本的《一千零一夜分夜本》為依據,列舉、分析其中的「類型」與「情節單元」;最後將兩者對應,得出《一千零一夜》的兩大地方特色,即「善惡對立的辯論型敘事結構」與「界線分明的性別空間」。

伊斯蘭教女性禁忌的網路口碑排行榜

-

#1.伊斯蘭生活文化與禁忌

為什麼歸信伊斯蘭者反而以女性居多?大家對於這個宗教是否有著不明的誤解。 「穆斯林」的意思是順服真主的人。當一個人宣讀「萬物非主 ... 於 sicea.ezsino.org -

#2.穆斯林女性的头巾 - 伊斯兰之光

从伊斯兰教兴起时的社会背景来看,戴头巾在当时是普遍存在的现象,不管是出于环境的需要还是出于宗教禁忌的规定。同时,作为伊斯兰教立法两大基本原则 ... 於 www.norislam.com -

#3.貿易雜誌380期 - 第 39 頁 - Google 圖書結果

MP4 KASH 伊斯蘭教( Islam )是全世界前三大宗教,早期台灣人較常以「回教」稱之, ... 關注東南亞移工教育的台灣非營利組織 One- Forty 的文章「原來穆斯林的禁忌有這些! 於 books.google.com.tw -

#4.【伊朗安全】女生到伊朗旅遊要注意5 件事 - GLO Travel

清真寺( Mosque )是伊斯蘭教信徒進行禮拜的地方,氣氛普遍莊嚴肅穆,對服飾的要求亦會相對嚴格。不論在街上穿得多時尚也好,一般女性在進入清真寺 ... 於 glotravel.hk -

#5.穆斯林女性的发型到底长啥样? - Redian新闻

当小众的东西开始小范围普及化,原本被定义为异类和禁忌的东西将会开始逐渐变得寻常,哪怕它永远不会赶上主流大众的审美形成新时代的标杆,但当这些hijab ... 於 redian.news -

#6.面紗之下:二十一位女性的伊斯蘭世界史 - 季風帶書店

伊斯蘭 =男性沙文主義? 伊斯蘭文化沒有女性出頭的機會? 穆斯林女性等著被西方文化、被男性拯救? 穆斯林女性只能擔當「母 ... 於 www.monsoon2016.com.tw -

#7.【禁忌】月經來可以拜拜嗎?生理期想進廟把握這件事就可以!

伊斯蘭教 中,經期的女性不能參加任何宗教儀式。 而在台灣佛道兼具的信仰中,過去也認為經血會對神明不敬,所以經期的女性不能進廟宇,也不能拿香、燒 ... 於 www.dayimate.com -

#8.穿太少露肚皮就被逮 穆斯林國家旅遊禁忌還有甚麼?

如果談到中東國家的旅遊禁忌,通常應該都會馬上想到「女生一定要圍頭巾」,但有些比較缺乏安全感的,甚至會沒來由地想到「如果不圍頭巾就會有生命危險(亂 ... 於 www.thenewslens.com -

#9.旅遊注意事項 - 縱橫杜拜閃耀安麗30周年中東之旅

女性 在民風保守的伊斯蘭教地區,穿著應避免暴露。 ... 百萬居民,其中160萬是外國人,官方語言為阿拉伯語,但英語相當普遍,宗教信仰主要為伊斯蘭教。 ... 飲食禁忌: 於 www.amway.com.tw -

#10.【工作坊】宗教・性別工作坊暨微學分課程

... 與具體的實踐,在民間信仰、基督宗教、佛教與伊斯蘭教的不同教義下,特別是女性 ... 出現「反傳統」的現象,許多思想激進的教友主張要以具體行動來破除傳統的禁忌 ... 於 www.cmcs.ncku.edu.tw -

#11.防止男女朋友關係- 穆斯林婚姻指南 - Muslim Marriage Guide

女生找男生的原因有很多. 父母指責的第一個罪魁禍首是女孩的肆虐荷爾蒙. 這可能適用於某些女孩,但並非全部. 有些女孩荷爾蒙洶湧 ... 於 www.muslimmarriageguide.com -

#12.韓劇踩宗教地雷惹議!5個伊斯蘭教禁忌報你知 - Yahoo奇摩新聞

衣著方面,女性穆斯林不能暴露身體,必須佩戴頭巾、面紗,不能外露頭髮、脖頸等部位,在伊斯蘭教教義中,遮蔽身體除了被認為是保護自己以外,也是保護 ... 於 tw.yahoo.com -

#13.帶這本書去埃及 - 第 8 頁 - Google 圖書結果

... 絕大多數都信仰伊斯蘭教。因此直到今天,這裡就是基督徒重要的庇護所,埃及還有四百三十萬的基督徒,約佔總人口的 6%。埃及國情容許這些「異教徒」女性不必包住頭髮; ... 於 books.google.com.tw -

#14.在那女人必須蒙面的國度: 一個女醫師在沙烏地阿拉伯王國的 ...

艾哈邁德卻發現了埋藏在衝突對立表象之下的溫柔。 各界推薦. 各界推薦「這本書是一位穆斯林女性深具洞察力的書寫,是閱讀伊斯蘭社會一條 ... 於 www.eslite.com -

#15.婦女與伊斯蘭教 - 维基百科

傳統派認為男女兩性之間的權利義務差異是因為兩性的客觀情形與所負的社會責任有所差異,但自由派穆斯林(英语:Liberalism and progressivism within Islam)、女性主義 ... 於 zh.wikipedia.org -

#16.探索印尼文化|深入認識四大印尼人的社交禁忌、飲食與風俗民情

印尼主要的宗教是伊斯蘭教、基督教、佛教和印度教,其中伊斯蘭教是最大的宗教,佔全國人口的87%,約超過2 億人口,是全球最多穆斯林的國家。 於 ninetyroadtravel.com -

#17.穆斯林面紗的爭議

揭開(unveiled)的伊斯蘭文化標記。 因為穆斯林女性披戴面紗給予西方的 ... 伊斯蘭傳統認為,女性以面紗蒙頭的 ... 類似的聖俗禁忌也出現於阿伯拉. 於 www.cuhk.edu.hk -

#18.伊斯兰教生活禁忌百问- 王灵桂| Readmoo 讀墨電子書

《伊斯兰教生活禁忌百问》電子書- 在人類社會的發展進程中,禁忌和戒律經常被當作負面的因素來對待。但是據人類學家和社會學家的觀察,禁忌和戒律在 ... 於 readmoo.com -

#19.可握手。如欲与阿富汗人,特别是女士合影拍照,要征得对方 ...

风俗禁忌. 在阿富汗要尊重当地风俗及生活习惯。阿富汗居民99%为穆斯林,信奉伊斯兰教。所有伊斯兰教的禁忌均适用于阿富汗。衣着方面,男士不着短裤,女士不穿紧身及 ... 於 cs.mfa.gov.cn -

#20.大聲說出來的禁忌《Can We Talk About This?》 - 黃宛媛|評論

探討在英國民主國家政治下,仍然存在著嚴格遵從傳統伊斯蘭教教義的穆斯林;因英國政府採取多元文化主義政策,尊重穆斯林對女性的嚴厲要求(頭巾蒙面、強迫結婚、家庭 ... 於 pareviews.ncafroc.org.tw -

#21.韓劇踩宗教地雷惹議!5個伊斯蘭教禁忌報你知 - LIFE 生活網

女性 穿著須嚴謹. 衣著方面,女性穆斯林不能暴露身體,必須佩戴頭巾、面紗,不能外露頭髮、脖頸等部位,在伊斯蘭教教義中,遮蔽身體除了被認為是保護自己 ... 於 life.tw -

#22.獲得清真認證取得穆斯林市場門票 - 台北市進出口商業同業公會

全球每四人就有一人信奉伊斯蘭教,穆斯林人口構成市場極為龐大,且在少子化趨勢下, ... 了解伊斯蘭世界,走進穆斯林的飲食文化與禁忌」說明,穆斯林也禁止飲酒、吃血 ... 於 www.ieatpe.org.tw -

#23.宗教首長恐同言論土耳其社會掀激烈論戰- 新聞 - Rti 中央廣播電臺

土耳其新聞網站Bianet報導,宗教事務局(Diyanet)局長埃爾巴西(Ali Erbas)於24日在齋戒月首場主麻日(禮拜五)講道時指出:「伊斯蘭教認為通姦是最嚴重禁忌, ... 於 www.rti.org.tw -

#24.回教妹怎攻略?過來人:超容易滿足- 日常- 網推

在印尼有約90%的人篤信伊斯蘭教,不但男女有別,更是嚴格禁止婚前性行為。 ... 他提到,「印尼女性容易滿足、個性單純,帶她們郊外踏青,或是陽明山 ... 於 www.chinatimes.com -

#25.布基尼爭議,伊斯蘭女性服飾掀起的視覺辨讀| 典藏ARTouch.com

伊斯蘭教女性 服飾入畫,已不只是立場表述,更是藝術游擊與市政官僚周旋的 ... 全都被當代社會視為禁忌,而這種禁忌亦來自衣物對身體的高度遮掩功能。 於 artouch.com -

#26.不要誤解伊斯蘭文化,了解它!(1)

女性 :除了遮住羞體,半透明、薄紗、露肩或露背的服飾都是禁止的 ... 喪葬禁忌 伊斯蘭教的葬禮原則:土葬、薄葬、速葬. 於 daddypoppy.pixnet.net -

#27.伊斯蘭的禁忌 - 在歐亞交匯的呢喃: 我見我在@土耳其

伊斯蘭教 認為,真主造化男女各有其特點,男性生理特點明顯不同於女性,因此男性不適宜穿戴精美的服飾和佩戴金飾。男子穿戴這些東西與男子剛勇氣質不相 ... 於 kubra.pixnet.net -

#28.穆斯林在台灣

全球約有10億多的回教信仰者,印尼就佔了2億多的人口。在每年為期三十天的齋戒月期間,除了老人、小孩、病人、孕婦、月事來潮的女性,所有穆斯林在日 ... 於 storymaps.arcgis.com -

#29.東南亞旅遊禁忌大馬最忌遊客在街上接吻? - TOPick

記者出訪過東南亞等國家,信奉伊斯蘭教、佛教、甚至土著部落原始信仰的都 ... 遊馬來西亞,參觀清真寺,男女都不可穿背心、短褲,女性更要用頭巾蓋著 ... 於 topick.hket.com -

#30.頭巾二三事之頭巾的顏色 - 我寫伊斯蘭

若要問穆斯林戴頭巾是否有甚麼禁忌,我本來想說沒有,但開始寫這篇 ... 甚至有些女性穆斯林會趁著不需要做禮拜的經期間穿著這些有眼睛圖案的服飾。 於 shamsah.blogspot.com -

#31.伊斯蘭女性主義 - Wikiwand

儘管回教社會中存在著許多性的禁忌,有些阿訇仍認為《古蘭經》本身對於性的議題是持開放討論與正面態度的,他們認為回教是世界宗教中對性的議題最開明的。 世人對於《 ... 於 www.wikiwand.com -

#32.Arab Taiwan Chamber of Commerce 阿拉伯在臺商務協會

杜拜的社會風氣主要以伊斯蘭文化為基礎,因此在服裝、兩性互動及飲食上,都有相關的禁忌與注意事項。清真寺是伊斯蘭教信徒的信仰中心。旅客前往清真寺時,女性要穿著長 ... 於 www.facebook.com -

#33.伊斯蘭信徒直指不敬 - 太陽報- 東網

來自沙特阿拉伯的伊斯蘭教信徒Sabuiia說:「伊斯蘭教徒好多禁忌,祈禱室鄰近洗手間,特別是女性洗手間是大大不敬,若非早午晚也要祈禱,我一定不會 ... 於 the-sun.on.cc -

#34.後疫情時代五個拜訪穆斯林國家的注意事項 - 紫丁香婦幼關懷協會

在伊斯蘭教的世界中,穆斯林的女性除了家人外,是不能與異性有身體上的任何 ... 的疫情期間,事先瞭解以上五個注意事項與穆斯林相關的禮儀與禁忌。 於 new.lilac.org.tw -

#35.原來穆斯林的禁忌有這些!了解伊斯蘭世界 - One-Forty

認識伊斯蘭教與穆斯林,主動參與文化交流活動,擁抱穆斯林文化,建立多元共融的 ... 而在One-Forty 的移工人生學校裡,大多的女性學生為社福移工,也是我們熟知的看護 ... 於 one-forty.org -

#36.枷鎖與牢籠——伊斯蘭教對女性的束縛 - 人人焦點

根據學者的研究,伊斯蘭教中關於月經的禁忌主要有以下幾點:. 第一,確定經期的幵始與結束。 ... 月經禁忌附帶的結果之一是影響穆斯林女性生殖健康。 於 ppfocus.com -

#37.-伊斯蘭教女性運動員罩黑衫參加奧會 - 中阿文經

在廿世紀末的奧運,中東那些一襲黑衫罩住性別特徵的女子們,已勉強突破伊斯蘭教國家對女子參賽的禁忌,例如,伊朗女性選手就能參加射擊比賽,雖然卡莎米是全隊唯一的 ... 於 www.sinoarabian.org.tw -

#38.穆斯林祷告时间和与禁忌_安拉 - 搜狐

今天小编跟大家分享一下伊斯兰教穆斯林每天的祷告时间和他们的八大禁忌:. 伊斯兰教的穆斯林一天要去清真寺作五次祈祷。祷告时间是根据太阳的运行轨迹而 ... 於 www.sohu.com -

#39.畢竟在台灣信奉回教的是少數人,街頭上並未見過女性穆斯林包 ...

穆斯林在飲食上有些禁忌,最明顯的就是禁食豬肉,因此就有了回教食品。回教食品在此稱為Halal(台灣稱為清真),不屬於回教的食品亦即豬肉製品稱為Non-Halal, 在 ... 於 multilingual.mofa.gov.tw -

#40.穆斯林不只是不吃豬肉而已?淺談「清真認證」與其背後的無限 ...

穆斯林的飲食究竟有什麼禁忌?哪些餐廳能讓穆斯林可以安心地吃?「清真認證」背後的意義到底是什麼?全球有16 億的穆斯林人口,不論 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#41.一定要知道!各國文化禁忌解密 - TVBS新聞

除了印度有禁忌外,在堅信伊斯蘭教的伊朗,女性也有一個禁忌,那就是有些地方,女人不能去。像是在伊朗搭公車,女性千萬不能往車廂的前頭坐,因為那是 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#42.赴伊斯蘭國家旅遊先了解習俗 - 人間福報

交通部觀光局表示,伊斯蘭國家民風保守,尤其女性上街勿穿過於暴露的服裝,避免穿短裙,外出最好有男士陪同。依照穆斯林國家的風俗,盡量不接觸女性身體,對蒙面女士不要盯 ... 於 www.merit-times.com -

#43.穆斯林女性為什麼要包頭巾?-伊斯蘭Talk - 1號課堂

這一集我想跟大家分享另一件和穆斯林女性有關,而且也經常遭到人們誤解的事,那就是「戴頭巾」。 下載.jpg. 許多人常有「穆斯林女生就是要把自己包起來」 ... 於 www.wonder.mobi -

#44.還我"布基尼"! 法國女穆斯林抗議禁令 - 華視新聞網

不少穆斯林女性去游泳時都會穿上布基尼,也就是幾乎包覆全身, ... 包緊緊的布基尼,只是這身符合伊斯蘭教規定的泳衣,在部分法國城市卻是大禁忌。 於 news.cts.com.tw -

#45.伊斯兰教八大禁忌- 入门- 穆斯林在线(muslimwww)

伊斯兰教 在服饰方面的基本原则是顺乎自然,不追求豪华,讲究简朴、洁净、美观。 其中的禁忌有: 1、禁止男性穿戴高贵服饰; 2、禁止妇女显露美姿和妆饰; 於 www.muslimwww.com -

#46.頭巾、面罩、布卡、布基尼?一次搞懂穆斯林女性服飾 - 風傳媒

穆斯林女性佩戴頭巾是源於伊斯蘭教的「羞體」觀念,穿得體的衣服不僅是用來遮羞,也是令真主(allah,又譯阿拉、安拉)喜悅的重要義務。詳細規範上《 ... 於 www.storm.mg -

#47.一心向虔摘下穆斯林標籤:我是我,獨一無二(上) - 政大學聲

梳著油頭的他,笑盈盈地指著自己身上的黑針織毛衣及深藍牛仔褲說,「不過男生(在穿著上一直)沒什麼禁忌啦。」 同樣出生在摩洛哥的經濟系交換生Basma,一身直紋白毛衣加身 ... 於 nccuvos.org -

#48.IS新宣傳片現中國伊斯蘭教女性禁忌讓人無語 - 壹讀

長久以來,伊斯蘭教的女權一直被人們所詬病,下面我們就從伊斯蘭教女性禁忌來了解一下這個宗教吧。 穆斯林婦女如何追求身體、思想和靈魂三者的平衡,以 ... 於 read01.com -

#49.The Other Middle Kingdom: A Brief History of Muslims in China

女阿訇在女性的清真寺—「女寺」一從教,同時也在真主與女性之間搭起一座宗教橋梁,而信教女性的文化也就在女寺的周圍產生。這種文化也許是伊斯蘭教在不斷適應周圍環境 ... 於 books.google.com.tw -

#50.【地極就在我隔壁】不觸犯禁忌下慢慢建立關係 - 教會公報

S先以學生身分到當地學習語言,適應文化及生活。她說,這個適應的過程是很重要的基礎,尤其一個外來女性若在那裡談論非伊斯蘭教的信仰,可能會坐牢 ... 於 tcnn.org.tw -

#51.解答非穆斯林对伊斯兰的质疑 - IslamHouse.com

在西方社会,男人有情妇或多个婚外情女人很普及,在这种情况下女性过着羞耻和不受保护的生活。然而,这个社会并不接受男性有多个妻子、不让妇女在社会中有尊严和地位、不让 ... 於 islamhouse.com -

#52.第三章社會規範體系對穆斯林婦女的制約

宗. 教道德以一定的宗教禁忌和戒律的形式出現,要求信教者承擔一定義務,並藉由. 部份調整人際關係的行為規範納入宗教範疇,並與社會世俗道德相融合,在宗教. 信仰、宗教 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#53.回教葬禮 - 東欣生命禮儀社

(抬棺時,沿途躬逢教徒起立目送或者親身加入送葬,送葬有限定男教徒參加,女性教徒禁止參與)。 殯禮(站禮), 「站禮」是穆斯林為亡者向真主祈求赦免罪過的站禱。 伊斯蘭 ... 於 www.dong-xin.com.tw -

#54.認識民族宗教-伊斯蘭教

個民族是信仰伊斯蘭教的,他們分別是:回族、維. 吾爾族、哈薩克族、烏孜別克族、 ... 伊斯蘭教規定,9歲以上的女性和12歲以上的 ... 三、為什麼要穆斯林的食物禁忌? 於 aca.cust.edu.tw -

#55.穆斯林旅客 - 高雄旅遊網

若不能完全避免,店家最好是在產品陳列(如有認證的. 產品不要跟豬肉等違反禁忌的產品放一起)、行進動線上,規. 劃出穆斯林購買的專區。另外由於穆斯林女性不著短袖衣褲,. 於 theme.khh.travel -

#56.伊斯蘭教之習俗 - 基督教香港信義會心誠中學

禁忌. 除豬肉外,伊斯蘭教還禁食如下肉品:自死動物、血液、非誦經而宰殺的動物。 ... 衣著方面,女性穆斯林須戴蓋頭,在外面一般不與男性單獨會面、打招呼和握手。 於 www.flss.edu.hk -

#57.會展禮儀 - Google 圖書結果

為伊斯蘭教三大節日之一。相傳穆罕默德的誕生日和逝世日都是在伊斯蘭教曆3月12日,中國穆斯林習慣將「聖紀」與「聖忌」 ... 四、主要禁忌(一)飲食禁忌(1)嚴禁吃自死物。 於 books.google.com.tw -

#58.【旅遊】你必須知道的幾個穆斯林國家旅遊禁忌

1、衣服不蔽體. △長袖衣服示意圖. 穆斯林社會相對於台灣比較保守。雖然女生到那邊旅遊不至於要圍 ... 於 www.shueau.com -

#59.穆斯林社会生活中的宗教禁忌 - 参考网

女性 除面部与双手、两足外,其余身体发肤均为羞体须用服饰遮蔽。穆斯林妇女戴面纱或纱巾盖头原因就在于此。伊斯兰教允许妇女穿戴与她们自然天性相符合的 ... 於 m.fx361.com -

#60.伊斯蘭的性與婚姻 - islammessage.org

伊斯蘭教 鼓勵婚姻,並使其成為滿足其性需求的唯一手段。 ... 眾所周知,當他的同伴問男女性問題時,他會坦率地與同伴講話。例如,他對問題的回答包括一些明智的 ... 於 islammessage.org -

#61.伊斯蘭教三大禁忌成因初探 - 民初思韻

提要本文分析了伊斯蘭教禁肖像、禁酒、禁出家修行這三大禁忌的原因。認為:禁肖像的原因主要有二,其一是伊斯蘭教與多神教偶像崇拜者斗爭的需要,其二 ... 於 www.rocidea.com -

#62.為了挽回前夫的形式婚:想復合,必須和另一個陌生人睡一晚才行

「talaq」源自伊斯蘭教法,但是已經被大部分穆斯林國家禁止,印度並沒有禁止「talaq」,不過有一群穆斯林女性正集體向印度政府請願,希望政府能重視 ... 於 dq.yam.com -

#63.國際專刊201503 第三十六期每月十日發行(104/03/10-104/04/09)

這些宗教禁忌對每個信仰伊斯蘭教的民族與每個穆斯林. 都產生著深遠的影響。對穆斯林的信仰意識、思想道德觀念及人生價值取向等方面,還有社. 會生活、家庭生活以及生活方式 ... 於 www.tcsh.tn.edu.tw -

#64.【伊斯蘭教】不能放貸、不能火葬你不知道的穆斯林六大生活禁忌

伊斯蘭教 規定了只有夫妻才能進行性行為,無論是已婚或未婚都不能通姦,同時,同性戀也是被禁止的。在結婚方面,除非對方願意改信伊斯蘭教,否則穆斯林女性 ... 於 www.hk01.com -

#65.穆斯林女性的頭巾 - 伊斯蘭之光

穆斯林女性戴頭巾的規定源於伊斯蘭教的“羞體”觀,認為人類需要穿衣服不僅用來遮羞,還用來敬畏真主。伊斯蘭教認為敬畏的衣服是最優美的,禮拜的時候必須要 ... 於 www.islam.org.hk -

#66.【筆記】Clubhouse靈性小聚08/22:神明也要學的性別平等

... clubhouse, 身心靈, 基督教, 伊斯蘭教, 塔利班, Clubhouse, 女性, ... Frank:月經的禁忌是出於對經血的敬畏,古人可能認為月經既是代表生又代表 ... 於 vocus.cc -

#67.伊朗43年禁忌破除女性獲准入場觀看職業足球賽| 國際 - 中央社

伊朗媒體報導,伊朗女性今天獲准進入球場觀看職業足球聯賽,這是1979年爆發伊斯蘭革命(Islamic Revolution),實施公開場所性別隔離以來首次。 於 www.cna.com.tw -

#68.出國小知識| 各國禁忌_亞洲篇

印度人大多信奉印度教及回教,印度教不食牛肉及豬肉,回教則不食豬肉。 不可隨意觸碰印度小孩的頭。 在印度文化中,他們將牛視如神,印度被稱 ... 於 www.edu-market-global.net -

#69.內褲裡的革命:月事史 - 世界走走

深信月經不潔,造就了許多文化裡的月經禁忌,可能數之不盡。 ... 相較之下,多半被認為對女性不友善的伊斯蘭教,對月經的態度其實頗為中立。 於 www.sehseh.world -

#70.2007 ICT Country Reports-中東篇 - 第 126 頁 - Google 圖書結果

... 回教是沙國唯一承認合法之宗教,其他宗教儀式、節慶、人像均被禁止禁忌禁忌男女規範保守,女性地低受到許多歧視與限制。例:宣傳品盡量避免使用女性形象男女規範保守, ... 於 books.google.com.tw -

#71.伊朗女性今與昔:伊斯蘭革命前後的對比- BBC News 中文

1979年,伊朗婦女集會抗議穆斯林面紗:伊朗精神領袖霍梅尼發動革命掌權後下令女性必須戴面紗,無論宗教信仰和國籍。 1979年3月8日,國際婦女節,數千名 ... 於 www.bbc.com -

#72.阿富汗: 戰火不休之地 - 第 288 頁 - Google 圖書結果

阿富汗是伊斯蘭國家,所有伊斯蘭教的禁忌在阿富汗同樣適用。 ... 男性禁止穿戴高貴服飾與佩戴金飾,女性禁止穿暴露身體和過分矯飾的服飾,禁止男女互相模仿打扮, ... 於 books.google.com.tw -

#73.尖塔圓頂下的臺中—— - 國立臺北大學社會學系

不過,如果女性剛好. 遇到經期,雖然可以進入清真寺,但不能和其他人一起聽道。地下室為用餐區,. 國曆的禮拜五是回曆的禮拜天,是穆斯林來清真寺參與主麻 ... 於 sociology.ntpu.edu.tw -

#74.法國大學圍繞穆斯林女性頭巾再次發生爭議 - RFI

... 宗教意味的服飾一直是充滿爭議的問題,而穆斯林女性的頭巾又是其中最大的焦點。雖然大學並不禁止佩戴頭巾,但這依然是一個充滿禁忌色彩的話題。 於 www.rfi.fr -

#75.周芷萱的前異女觀察日記》關心阿富汗女性處境和台灣女性權益

這樣的現象其實不只出現在台灣,身在西方世界的穆斯林女性主義者們也會面臨同樣的問題,對此,穆斯林女性主義者莫娜.艾塔哈維曾在他的書《女人與女孩的 ... 於 www.lezsmeeting.com -

#76.台灣,準備好了! 用觀光和穆斯林交朋友

台北清真寺前教長、阿拉伯語導遊馬孝棋,接待過來自印尼、中東等地的穆斯林旅行團,來訪的穆斯林旅客往往 ... 台灣民間俗稱「回教」的伊斯蘭教,信徒稱作「穆斯林」。 於 www.taiwan-panorama.com -

#77.旅游到清真寺观光7大禁忌- 穆斯林|伊斯兰教 - 新浪

有些清真寺的男女入口分别位于不同地方,部份清真寺女性更只能从后门或二楼入口进场,不要入错门口。亦有一些清真寺分为男区和女区,男区是大礼拜厅,女区 ... 於 k.sina.com.cn -

#78.千萬別對回教女性說這12 件事|Vogue Taiwan - YouTube

當我們尊重他人宗教信仰文化的同時,也必須了解他們文化背後的含義!Vogue Taiwan帶您一同了解穆斯林 女性 不堪其擾的問題總集吧~----------【 更多 ... 於 www.youtube.com -

#79.解開頭巾挑戰禁忌的抗爭伊朗版羅莎帕克斯遭判刑

自1979年伊朗革命以來,根據伊斯蘭教法,女性在公共場合被迫配戴頭巾(Hijab),不得露出頭髮,違者可能面... 於 www.upmedia.mg -

#80.【性別觀察】為什麼台大要開設月經通識課?談女性月經的污名 ...

由女人領導混合性別的會眾已經觸犯了禁忌,艾塔哈維不帶頭巾與經期中進入聚禮,更是對穆斯林傳統教義的兩大打擊。 這些女人都面臨了場外保守派的大聲抗議 ... 於 womany.net -

#81.神秘的穆斯林女人為什麼戴頭巾、穿罩袍;從歷史來揭秘 - 字媒體

從伊斯蘭教興起開始,頭巾就一直伴隨著穆斯林女性的日常生活,歷代穆斯林 ... 當時是普遍存在的現象,不管是出於環境的需要還是出於宗教禁忌的規定。 於 zi.media -

#82.为什么有些马来西亚的马来女子不戴头巾? - 知乎专栏

谈到父权主义行为,除了强迫女性戴头巾,玛丽安李举例,马来西亚穆斯林社会常以宗教之名规定女性不能当领袖,就算当了也只能是女性之间的领袖。穆斯林女性往往被限制在居家 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#83.伊斯蘭教對女性的要求? - 雅瑪知識

例如,蓋頭或伊斯蘭服飾落為許多人汙衊伊斯蘭法“壓迫”女性的口實。 ... 教規,而伊斯蘭教有著屬於自己宗教的節日和禁忌,在伊斯蘭教文化中對於女性也有著很多的禁忌。 於 www.yamab2b.com -

#84.大臺北地區穆斯林的空間分布與飲食場所之探究

臺北清真寺二樓,即設有專為女性穆斯林設計的禮拜空間,中國回教協會、 ... 基本的飲食戒律(如不吃豬肉、不喝酒、齋戒月的飲食禁忌)、衣著、阿拉伯文古蘭經教育,到. 於 web.fg.tp.edu.tw -

#85.全員禁聲!塔利班對女性「29條禁令」 第12條你正在做

而最讓人擔心的莫過於塔利班政權嚴格且激進地執行伊斯蘭教法,當地對女性有著不公平的制度,包含女性仍禁止上學、也無法單獨出門,如今塔利班對女性 ... 於 www.setn.com -

#86.穆斯林女性為什麼戴頭巾!? | 宜果婚姻介紹

從伊斯蘭教興起時的社會背景來看,戴頭巾在當時是普遍存在的現象,不管是出於環境的需要還是出於宗教禁忌的規定。同時,作為伊斯蘭教立法兩大基本原則的《古蘭經》和" ... 於 www.gks2.com -

#87.伊斯蘭教的禁忌[2] - GetIt01

婚姻禁忌伊斯蘭教重視人類的婚姻與家庭,反對獨身與禁慾,鼓勵通過合法婚姻組合 ... 伊斯蘭教的婚姻禁忌主要有: ... 伊斯蘭教對男女性生活與衛生也有一些具體的規定。 於 www.getit01.com -

#88.關於阿富汗女人抗議沒名字而來之女性主義的延伸性思考

報載最近幾周阿富汗的年輕女性在社群媒體上發起運動,以阿富汗語標注主題 ... 色彩,所以,伊斯蘭教的很多禁忌在阿富汗都得貫徹執行,對阿富汗女人 ... 於 www.sunnyswa.org.tw -

#89.搜索结果_伊斯兰女性有什么禁忌吗?? - 百度知道

伊斯兰教 八大禁忌都有哪些? 2、卫生及性行为禁忌,伊斯兰教不仅注意沐浴洁净人的身体外表卫生,而且也非常重视性生活 ... 於 zhidao.baidu.com -

#90.齋戒月 - 印尼生活不NG

全球約有十億多的回教信仰者,印尼就佔了2億多的人口。在每年為期三十天的齋戒月期間,除了老人、小孩、病人、孕婦、月事來潮的女性,所有穆斯林在日 ... 於 www.nina.com.tw -

#91.吃得像個穆斯林:清真飲食的規範與價值觀 - 故事StoryStudio

所謂的清真認證,指的是為了確認廠商生產的產品符合穆斯林食用、未觸犯穆斯林的飲食禁忌而產生的認證制度。 在加工食品尚不發達的時代,穆斯林所食用的 ... 於 storystudio.tw -

#92.如果去穆斯林國家,這些伊斯蘭教的禁忌你一定要注意 - 每日頭條

穆斯林女性要戴頭巾,有黑色、白色、咖啡色等顏色。有的國家要求婦女要穿連衣裙,且必須要長袖的,不能穿緊身的,不能露出身體線條,而且要穿素色 ... 於 kknews.cc -

#93.女性地位低下,是明文規定或父權作祟? - 遠見雜誌

不過有些比較傳統的穆斯林男性還有一種論點,也就是道德的論點。這種論點很敏感。我們很難在社會上公開談論,因為男性與女性的關係是禁忌話題。 追根究柢 ... 於 www.gvm.com.tw -

#94.回教婦女多禁忌未婚同居隨時無命 - 阿波羅網

回教 婦女禁忌多,除了不能暴露身體,她們也不可與陌生男性交談,更不可單獨外游。在社交生活上,婦女不能與男性近距離接觸。她們被禁止未婚同居, ... 於 tw.aboluowang.com -

#95.好神奇!伊斯蘭教國家廁所文化大不同

基督教、伊斯蘭教(回教)、佛教是世界知名的三大宗教, ... 裡幾乎都是蹲式馬桶,比較少見到坐式馬桶,而穆斯林男性跟女性一樣都蹲著、坐著上廁所(不管 ... 於 famiclean.pixnet.net -

#96.「又美麗又虔敬」: 中爪哇戴頭巾者社群的美/德能動性

各國媒體,對於穆斯林女性配戴的伊斯蘭頭巾(hijab)持續的 ... 伊斯蘭教法指示女性必須要用衣飾蓋住她們. 特定的身體部位(aurat),也 ... 織章程中明文規定的禁忌。 於 www.tjs.org.tw -

#97.我們吉蘭丹人 - 經典雜誌

露天菜市場,販賣豬肉是大禁忌,一切與此不潔之物有關的符號,對穆斯林都是大冒犯。至於華文教育,必然多所掣肘吧,廟宇和其他宗教恐怕有志難伸,難以頂天立地。 這便是大 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#98.從迪拜宗教探究各國習俗(組圖) -禁忌- 伊斯蘭- - 文化漫談 - 看中国

禁止女性服飾或打扮過於性感。 二、凝視禁忌. 不少伊斯蘭教人認為人們忌羨他物或忌妒賢能的眼光,具有某種超自然的惡的 ... 於 www.secretchina.com