光華坑林道的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊巨源寫的 楊巨源先生遺稿 可以從中找到所需的評價。

另外網站冠軍的秘密基地楓樹坑越野挑戰行也說明:但比過off-road的人都知道,登山車賽可不像公路車賽一樣,外面到處都有柏油路可以練習;相反地,只有在急上急下、泥地、沙地、岩石、林道等變化多端的地形 ...

國立東華大學 中國語文學系 浦忠成所指導 朱明珍的 大臺北都會區泰雅族口傳文學及習俗禁忌研究 (2015),提出光華坑林道關鍵因素是什麼,來自於大臺北 、口傳文學、習俗禁忌、泰雅族。

而第二篇論文南華大學 非營利事業管理學系 傅篤誠所指導 賴金龍的 地方原住民文物館之產業化─以高雄市桃源區文物館為例 (2011),提出因為有 原住民文物館、產業化、桃源的重點而找出了 光華坑林道的解答。

最後網站陽明山全攻略-Route7下東勢產業道路- MySports運動社群平台則補充:台北市士林區光華街26巷16號之2. (02)2861-9189. 這家牛肉拌麵只要有開店,到了用餐 ... 雪見遊憩區練體力-司馬限林道.北坑山步道.東洗水山步道 · 挑戰單車聖地-風櫃嘴 ...

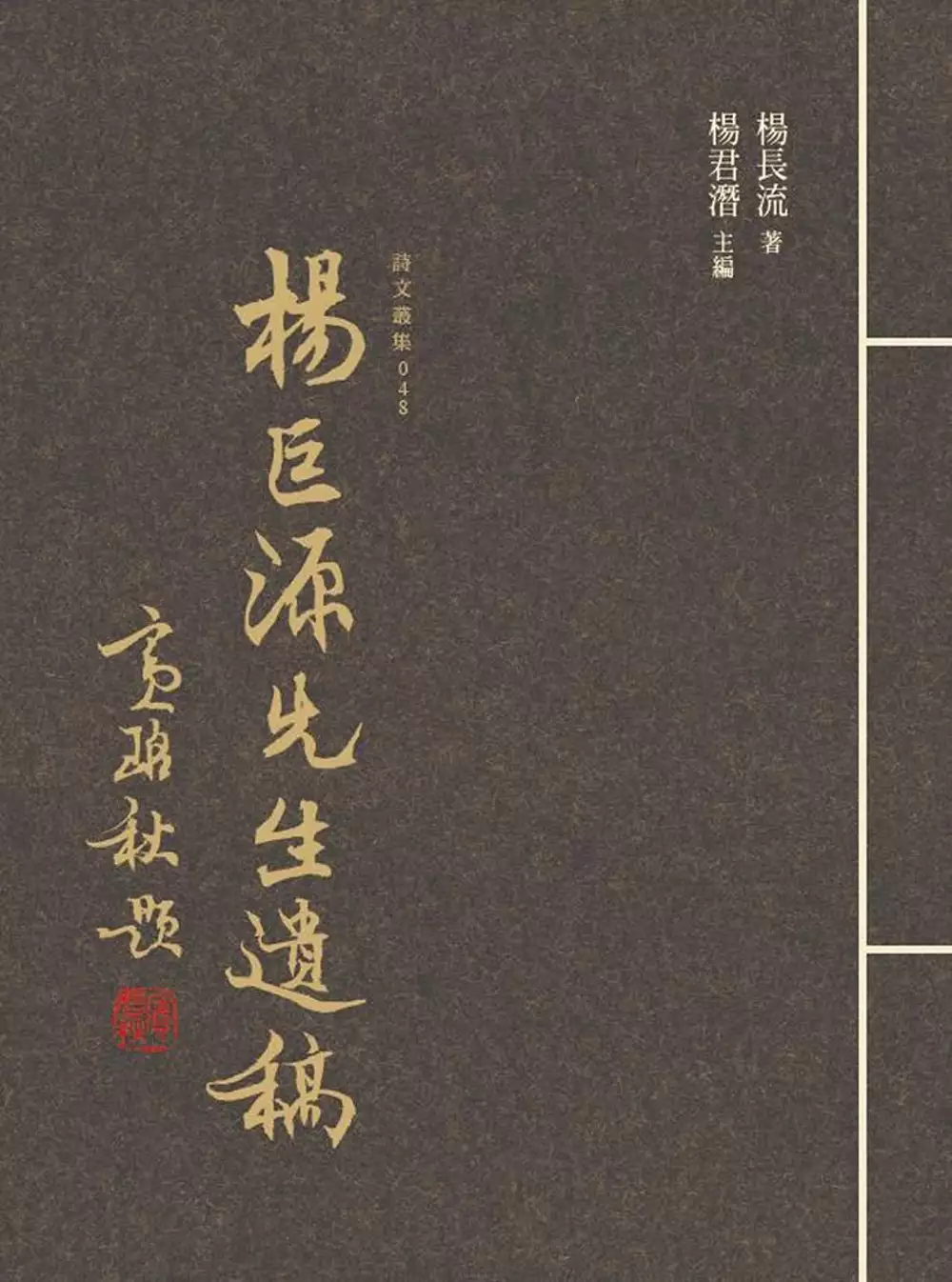

楊巨源先生遺稿

為了解決光華坑林道 的問題,作者楊巨源 這樣論述:

本書內容以近體詩及詩鐘為主。近體詩包含五言絕句、七言絕句、五言律詩及七言律詩。主要詠田園山水與人際交流;詩鐘則除一唱至七唱外,還有魁斗格、比翼格、蟬聯格、分詠格、單詠格、鼎足格、晦明格、雲泥格、碎錦格等。都三百六十五首(副)。於日據時期,保存中華文化,或有小補焉。

光華坑林道進入發燒排行的影片

大綱:

#好動夫妻 #推廣登山車計畫

帶著車友享受林道樂趣同時

備戰109年全國越野自行車賽

跟著阿丹&米奇在 #光華坑 來場泥戰訓練吧!

對於MTB有興趣的朋友

將有限量免費體驗課程

請於每月底關注:

好動夫妻FB粉絲頁🔗https://www.facebook.com/weiwei1981

****關於我們****

關於Mike'W麥克王&Wei'H許小微。

專業鐵人玩家的訓練與生活🏊🚲🏃

-好動夫妻MikeWei2Tri

✩ Facebook: https://www.facebook.com/weiwei1981

✩ instagram: https://instagram.com/mikewanghcw?r=nametag

✩ iM短影: https://share.imvideo.app/html/app/share/user.php?user_id=144150372448351371

✩ 選手贊助合作Ambassador:

#Argon18 #Vsion_tech_us #FullSpeedAhead

#Ceepo #Zoot #720Armour

#FridayBikeFit #昇陽自行車SYB #7Park夢想園地

#力保美達 #GUenerygy能量補給

#Garmin #GoPro

***友站連結***

-Men's Games Vlog:

https://www.youtube.com/channel/UCmPxUduEw4oLFvzidCaRuTg

-AllenLai:

✩ Twitter - http://twitter.com/Mr_AllenLai

✩ Instagram - http://instagram.com/allenlai1974

大臺北都會區泰雅族口傳文學及習俗禁忌研究

為了解決光華坑林道 的問題,作者朱明珍 這樣論述:

没有文字以茲記錄自己文化的民族,當文化實踐場域消失後,民族文化的保存,成了一件極為不易的難事,這也是臺灣原住民各族在時代轉變中所經歷和面對的困境。臺灣原住民族遷徙離開原鄉來到都會區,族人在生活場域的變遷下,傳統文化的保存與否,是值得關注的議題。因此,本論文以泰雅族口傳文學與民俗傳統為觀察面向,探討都會區原住民族口傳文學的保留狀態,以及其變貌狀態。本論文研究結果發現,因現實生活環境的改變,傳統文化失去傳承的場域與對象,遷徙至都會區的族人因遠離原鄉,對於族群產生陌生化的疏離,因而造成都會區和原鄉在文化傳播的集聚力量上,產生更大的差異。這些差異的主因之一,來自原鄉和都會區的空間差異及外來的文化等影

響,使傳統族人的集聚模式不再,傳承上出現了斷裂與變貌,包括與都會區甚為接近的烏來原鄉都難以跳脫變化的命運。烏來區和大臺北其他地區,口傳文學或傳統習俗的差異,在於它特殊的地理環境所賦予的觀光文化功能,因此烏來在大臺北地區泰雅族的考察上形成了一個特殊的案例。觀光化的加入,使部分族人在未傳承傳統口傳故事的背景下,基督教故事成為講述的主要內容。部分存有泰雅族口傳記憶的族人,則因基督教的影響因素,許多傳統故事產生了變貌。觀察都會區與原鄉的口傳內容,雖然原鄉族人可以分享的故事,在都會區裡仍然部分流傳,但整體而言情節內容就不那麼豐富,呈現了簡化、變異或甚至消失的情形。現代原住民日常生活中所接觸的事物,包括基

督教文明、漢族故事、電視媒體等等,都成了口傳文學產生變異或消失的影響因子,也是當前大都會區泰雅族口頭傳統的傳播現象與原鄉間所存有的差異現象。藉本研究,除瞭解都會區泰雅族現存的口頭傳播現象外,也提供思考如何使都會區原住民族在環境的變遷下,得以將口傳文學或習俗做更好的保存,以發揮「保存原住民族文化、習俗」的可能性,讓原住民族文化也能在都會場域中傳遞深耕。

地方原住民文物館之產業化─以高雄市桃源區文物館為例

為了解決光華坑林道 的問題,作者賴金龍 這樣論述:

活絡地方原住民文物館之產業化,積極推展及傳承原住民文化,整合與善用地方資源,振興地方產業經濟發展,以帶動地方文化觀光之產業效益,乃是本研究之主題與方向。 本論文之研究問題歸納如下:如何強化地方文物館之定位特色;如何開發人力資源之產業加值;如何推動產業觀光之產業行銷等三項為主要探討與分析。 筆者擬以質性研究為主,針對高雄市桃源區文物館(以下簡稱本文物館)作為個案研究,其研究方法以深入訪談、參與觀察、文獻分析等方式進行資料蒐集與整理。 此篇論文目的在於地方文物館產業化之定位特色、產業加值及產業行銷等三大主軸,三者為互相依賴與牽引的關係,經由本研究與探討分析後發現三項研究結果:1.

人力專業嚴重不足,需加強教育與輔導。2.原住民的傳統文化與工藝技能逐漸流失。3.產業缺乏行銷策略,難以發揮創新特質。 本研究範圍以本文物館為個案研究,因客觀條件之限制與時間因素,訪談對象侷限於桃源區之居民、老師、公部門及文物館工作者等人員進行訪談,恐有代表性不足之疑慮,本篇論文僅作為提供後續研究者相關議題之方向。

光華坑林道的網路口碑排行榜

-

#1.光華坑大車練習路線 - YouTube

... 林道 初體驗. 偉. 偉. •. •. 44 views 3 days ago. New · Unbox YK4082 YIKONG Wrangler 1/8 4x4 RC Crawler Car. Toucan Hobby. Toucan Hobby. •. •. 46 ... 於 www.youtube.com -

#2.林道機車9大分析! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

水牛坑、新山夢湖的都很適合入門、剛接觸越野車的車友們嘗試,還有大家熟知的五股越野場,也很適合拿來練習、玩樂、輕鬆越野,有一點基礎後也能在大同山、光華坑挑戰不同的 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#3.冠軍的秘密基地楓樹坑越野挑戰行

但比過off-road的人都知道,登山車賽可不像公路車賽一樣,外面到處都有柏油路可以練習;相反地,只有在急上急下、泥地、沙地、岩石、林道等變化多端的地形 ... 於 cyclingtime.com -

#4.陽明山全攻略-Route7下東勢產業道路- MySports運動社群平台

台北市士林區光華街26巷16號之2. (02)2861-9189. 這家牛肉拌麵只要有開店,到了用餐 ... 雪見遊憩區練體力-司馬限林道.北坑山步道.東洗水山步道 · 挑戰單車聖地-風櫃嘴 ... 於 www.mysports.net.tw -

#5.[分享] 龜山光華坑路線- 看板bicycle-tour - 批踢踢實業坊

自從林道開放後,大家對於MTB騎乘旅行也相對提高今天要來分享龜山的光華坑路線https://yoato.com/en/video/94 是說,我只有在熊本阿蘇大草原騎山過, ... 於 www.ptt.cc -

#6.聯貫林道的新石牌坑親水步道再獲建築園冶獎!成今夏避暑熱門 ...

地址:540206 南投縣南投市中興新村光華路6號、府西路71號MAP電話:049-239-4300: 服務時間:星期一至星期五08:30 ~ 12:30及13:30 ~ 17:30: 瀏覽人次:38566837 網站更新 ... 於 www.swcb.gov.tw -

#7.車訊|好想越野呀!精選北部Off-road越野聖地

頂湖路69號對面巷子走到底,左側就是光華坑林道入口處,光華坑地形比較特殊,難易路線都有,難的可能會讓人騎到懷疑人身,甚至會有想賣車的衝動,如果對 ... 於 www.hymmoto.tw -

#8.雲端上的騎士,探訪中央山脈最神秘心臟地帶:六順山&七彩湖

七彩湖最終:丹大林道往光華復旦碑之間的營地,拉起天幕帳避免天冷地寒及 ... 這裡以前坑坑巴巴,是原住民朋友一鏟一挖的剃除突起的石頭,整理好一塊 ... 於 travel.yam.com -

#9.台灣林道

林道- 中文维基百科【维基百科中文版网站】 · 林道分布圖 · 【 台灣登山路線推薦】鹿林山步道、錐麓古道! · 台灣林道發展登山自行車活動之探討─以西坑林道為 ... 於 cd.locksmithhalifax.co.uk -

#10.開始騎林道囉!跟爸媽來光華坑、我騎push bike首航林道

開始騎林道囉!跟爸媽來光華坑、我騎push bike首航林道、就飛跳台耶!! · 奶爸洽公Yetopia 野托邦山豬trail · 王子麵首場幼童越野二鐵賽越野跑滑步車XTERRA ... 於 travel.pchome.com.tw -

#11.風月夢: 風花雪月古典言情 - Google 圖書結果

... 坑死人。呵欠打了無計數,鼻噴連連不住聲,兩眼淚紛紛。四肢無力周身軟,咽喉作癢肚 ... 林道:「你們這個令甚是有趣,我也想了一個,不知用得用不得?」賈銘們聽了,詫異道 ... 於 books.google.com.tw -

#12.景碩,預估目標價為125元Yahoo奇摩新聞- 五股機車練習場

水牛坑、新山夢湖的都很適合入門、剛接觸越野車的車友們嘗試,還有大家熟知的五股越野場,也很適合拿來練習、玩樂、輕鬆越野,有點基礎後也能在大同山、光華 ... 林道、桃園 ... 於 4t7jt16o.indiandreamproperties.com -

#13.台中單車文旅達人領路‧多元騎乘魅力- 新南向政策資訊平臺

悠閒地騎了一段潭雅神綠園道,享受過晨光暖意和茄苳樹香後,我們沿著大里溪,騎往大坑風景區,尋找二號登山步道的路標。在抵達二號登山步道前,便會先看到 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#14.Yamaha BWS 的秘徑探險-- 北27林道 - 7Car 小七車觀點

... 坑溫泉 2.北27鄉道入口 3.北27硫磺谷路段 4.北27非鋪裝路面路段 5.三金焿 ... 這就是林道啊!! 在穿越過樹林過後,我們終於順利的回到了道路上,這邊 ... 於 www.7car.tw -

#15.計畫性工作停電公告-這不是電源不足的停電| 台灣電力公司台中 ...

台中市沙鹿區北勢坑段北勢坑小段0524-3地號,台中市沙鹿區北勢坑段北勢坑小段690-22號,台中市沙鹿區光華 ... 林道6.0公里(裡冷溪20地號,台中市和平區 ... 於 branch.taipower.com.tw -

#16.新莊無極聖安宮| 宗教地景GIS

... 林道東新店天立宮新北市私立凱撒琳幼兒園林光伯項依有限公司周業二優貝克自動化 ... 古坑華山村華山九蓮華山聖道院田心村田心玉相宮崁腳村南昌路道聖府水碓村水碓玉龍宮 ... 於 vulosadux.essens-partner.cz -

#17.廣光的攝影天地- 手札部落格

阿里山光華社區賞螢步道之旅 · 隙頂二延平步道茶園春曉 · 梅雨前探訪石門山盛開 ... 然而,原屬林務局所擁有的安平坑林道在造林任務結束之後,因為附近山頭 ... 於 www.photosharp.com.tw -

#18.【泰雅族‧拉拉山】光華道路賞櫻花‧光華國小賞景

其實我很喜歡走訪原住民部落,在我的部落格或是書裡也經常介紹一些原住民部落與學校,我總是希望透過我的介紹可以帶給這些部落一些經濟上的助益, ... 於 l50740.pixnet.net -

#19.龜山-光華坑林道越野 騎車趣越野(林道 - YouTube

2020/04/05RideHolics 騎摩客016騎車趣越野- 龜山 光華坑林道 越野我的媽呀真的是一個滑到不要不要的最後會有點懷疑人生想要賣車關頻道但真的玩下半場後 ... 於 www.youtube.com -

#20.專業教練帶你玩土!KTM Adventure Tour 多功能車越野訓練營

... 林道騎乘的樂趣。 KTM在龜山光華坑林道舉辦多功能車訓練營. 於 www.supermoto8.com -

#21.一圖勝千言!馬來西亞攝影記者眼中的台灣,記錄休閒農場裡的 ...

微笑羊咩咩。伍信隆,光華日報,2023宜蘭宜農牧場。 走,一起去玩。曾鉦勤,東方日報。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#22.美學顯微鏡體驗玻璃工藝之美用最小單位輻射出生活百態

大鹿林道.觀霧2日精緻遊慢活自在.精緻遊 · READ. $ 1030起. 2023.06.01~2023.12.31 ... 「光華」將這兩味盛於一碗內的比例控制得恰恰好,吃進嘴裡,真是寒冬的無上享受 ... 於 tlife.thsrc.com.tw -

#23.TopGear 極速誌 issue 118: CROSSOVER 跨界車橫掃香港

... 坑港鐵站WCH8號舖 473香港仔華富(二)邨華富(二)商場30號舖九龍區 470九龍油塘大本 ... 光華廣場地下四號舖 437元朗天水圍天瑞路9號 288天水圍天恩商場109及110號舖 468 ... 於 books.google.com.tw -

#24.中央山脈的心臟秘境!南投「七彩湖+六順山」壯闊之旅 - 聯合報

... 光華復旦- 碑-. 東地西送臺灣為二的辛苦紀念碑. 緊緊的 ... 雖然說六順山七彩湖不是遙不可及,過往都需要從萬榮林道來到這裡再折返路程,如今丹大林道開放,. 於 udn.com -

#25.台灣光華雜誌2023年5月號中英文版: 「樹」說島嶼

「樹」說島嶼 光華畫報雜誌社. 每一棵樹,就像一座承載生物多樣性的城堡。「影響樹冠 ... 坑溪神木,所在雪霸國家公園大安溪的230林道,須下切900公尺,才能在神木群中看到它 ... 於 books.google.com.tw -

#26.二重疏洪道機車考照練習場: 五股區

水牛坑、新山夢湖的都很適合入門、剛接觸越野車的車友們嘗試,還有大家熟知的五股越野場,也很適合拿來練習、玩樂、輕鬆越野,有點基礎後也能在大同山、光華 ... 林道、桃園 ... 於 97ij.qcjrsfczglxt.com -

#27.中央氣象局109 年觀測年報

... 坑、水. 璉、豐濱、加路蘭山、鳳林山、西林、明里、富源、. 東華、吉安光華、鳳林、卓溪、萬榮、瑞穗、和平、. 瑞穗林道、蕃薯寮、德武、赤柯山、東里、和平林道、. 清水斷 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#28.【單車朝聖之路】七彩湖、丹大林道 - 欣傳媒

七彩湖再往前的光華復旦碑,有中華電信的通訊點,而台灣大哥大的通訊點則是在七彩湖折返約3公里處,這是二分所後才再次有通訊的地點。 △中華電信通訊點/ ... 於 blog.xinmedia.com -

#29.970105龜山光華坑番子科山找點行程@ 小草登山隊 - 隨意窩

由於早上須到公司上班下午兩點多到龜山光華坑尋找圖根點,經數次在龜山附近找點,東西舊路附近只找到大埔山及新路坑山等兩顆土地調查局圖根點,除了楓 ... 於 blog.xuite.net -

#30.清安豆腐老街|來洗水坑就是要吃豆腐!泰雅族與客家人混居 ...

武荖坑林道秘境|宜蘭蘇澳景點… 滿月圓國家森林遊樂區|台北三… 台中三井LaLaport ... 台北士林區美食1 士林區光華路美食1. 新北三重區美食2 三重區光復路美食1 三重區 ... 於 rasiregu.musicclub-emco.cz -

#31.好騎野人|想越野嗎?北部經典OFF-ROAD聖地

桃園光華坑位於桃園市龜山區,是一個距離市區十分近的林道,其林道支綫可串聯中坑、楓樹坑…等林道,因樹林密集,路況狹小,若沒有老手帶領,新手獨自 ... 於 www.xerowheel.com -

#32.MTB嚮導不好當!- 龜山光華坑路線 - YOATO

光華坑 停車點位置:25.033748, 121.361296 請勿依照Google導航的「西舊路坑」方向上山,不然會變成開車offroad. 於 yoato.com -

#33.宜蘭30處玩水景點》免費戲水秘境、熱門戲水TOP 11推薦

蘇澳鎮玩水景點推薦. 蘇澳鎮玩水:武荖坑林道; 蘇澳鎮玩水:一米特米食點心 ... 地址:宜蘭縣冬山鄉光華三路132巷12號; 電話: 03-951-3236; 營業時間:早上 ... 於 bjsmile.tw -

#34.2022丹大林道七彩湖-汽車保養配件資訊,精選在PTT ...

80 羅東處安平坑林道 81 羅東處武荖坑林道 82 屏東處小關山林道一、國家森林遊樂 ... 【你或許看過光被八表,但你看過光華復旦碑嗎?】 從丹大林道跨越七彩湖及百岳六順 ... 於 vehicle.gotokeyword.com -

#35.龜山「三坑一堡」串燒- route

此路線連接碉堡、楓樹坑、中坑、光華坑的主要林道,途中僅有中坑與光華坑中間的忠義路上有小7可進行補給. 於 www.trailforks.com -

#36.#越野女孩 hashtag on Instagram • Photos and videos

丹大林道 當日來回140km 騎到心很累crf150l高山症超 · 『今晚七點吃飯配雞腿 ... 光華坑兒童樂園復健 有我在到處都是 網美樹 · 解鎖萬大北溪 第一次去野溪溫泉 ... 於 www.instagram.com -

#37.桃園光華坑林道意外!男騎越野單車突倒送醫不治

52歲黃姓男子19日早上在龜山光華坑林道騎越野單車時,疑似身體不適,突然倒下。車友見狀趕緊報案,雖緊急送醫,但仍宣告不治。警方目前通知家屬、車友 ... 於 www.chinatimes.com -

#38.越野體驗簡介 - 輪胎城重型機車

全台最刺激山海越野車體驗,林道越野騎乘,三峽熊空林道,林口龜山光華坑,新北五股越野場,龜山中坑林道等地,由輪胎城出團的越野車體驗服務,帶給你刺激的體驗。 於 motorrental.com.tw -

#39.封印在台地上的桃花源-楓樹村[Eric的單車日記] - Mobile01

楓樹坑是統稱,實際上有三個山谷,由右至左分別是光華坑、中坑、風尾坑 ... 坑林道高畫質原文 01發文 封印在台地上的桃花源-楓樹村[Eric的單車日記] ... 於 www.mobile01.com -

#40.台灣光華雜誌2020年5月號中英文版: 台灣之森

... 坑溪上游的台灣杉,樹高72.9公尺。徐嘉君與找樹團隊還曾順利爬上南投縣信義鄉神木 ... 林道上的台灣杉三姐妹,少說已800歲高齡了,其中一株高達69.5公尺,約是一棟23樓高的 ... 於 books.google.com.tw -

#41.南山林道-金門景點介紹

陳景蘭洋樓(陳坑大… 葉華成故居(金門高… 山外車站 · 風獅爺文物坊(水頭… 太武山 ... 光華園酒窖 · 金城東門代天府 · 浯江溪口 · 金門振威第石敢當 · 八達樓子 · 金門 ... 於 km.okgo.tw -

#42.台湾桃园龟山光华坑越野MTB - BiliBili

用空拍机在 林道 拍摄,真是一件不容易的事情,尤其是用DJI MINI 完全没有避障功能,没有炸????算是幸运了,不够真是好玩???? 於 www.bilibili.com -

#43.【桃園】虎頭山步道群(樟樹一路、楓樹坑林道、麥當勞坡

時間:103年12月21日(日) 路況類別:步道越野天氣:陰人員:良象、貴哥、中心民、賨丫、老三、suner 騎行時間:4小時(含休息時間) 里程:17公里航跡檔 ... 於 chouette.pixnet.net -

#44.CRF300L ENDURO 桃園龜山光華坑紅牛林道下坡

CRF300L ENDURO 桃園龜山光華坑紅牛林道下坡 · EAVEA 2022-4-10 19:06 227閱讀. https://youtu.be/HvgpDeqOhq8 · #CRF300L · CRF300L · 頭暈 · 不解 · 真扯. 於 forum.jorsindo.com -

#45.水牛坑越野場地 - IB coaching scolaire

... 光華坑挑戰不同的難度的路線,除此之外還有烏來桶後林道、桃園蘆竹大古山 ... 水牛坑越野場地、水牛坑路線、水牛坑封閉在PTT、社群、論壇上… 林口水牛 ... 於 ibcoachingscolaire.fr -

#46.光華國小變魔術捏氣球防疫步驟:勤洗手、量體溫、感冒戴口罩

新北連續13年種地瓜送愛心 ... 男川棟林道踏青暈眩摔倒...頭部撞地 ... 於 finance.ettoday.net -

#47.#輕度越野Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

補個光華坑感謝@dorzemon9 展神美攝感謝各位大神在我油門線斷掉時幫拉車 ... 這次來到了位於宜蘭蘇澳到武荖坑林道主線是超級有名的撩K聖地沒想到暗黑那麼可怕車 ... 於 www.picuki.com -

#48.光華坑林道越野車場傳意外車友騎一半突昏倒送醫不治- 新聞版

2022-03-19 14:33 聯合報/ 記者曾健祐/桃園即時報導桃園龜山區光華坑林道是北部知名越野車場地,未料今一早傳出有車友疑似身體不適,騎越野自行車 ... 於 www.jkforum.net -

#49.桃園龜山| 光華坑| 越野新手路線 - YouTube

龜山光華坑#G310GS#XG250#越野OFFROAD頂湖路69號對面巷子走到底,左側即為 光華坑林道 入口處. 於 www.youtube.com -

#50.五股機車練習場- 市政新聞路考神器降世

水牛坑、新山夢湖的都很適合入門、剛接觸越野車的車友們嘗試,還有大家熟知的五股越野場,也很適合拿來練習、玩樂、輕鬆越野,有點基礎後也能在大同山、光華 ... 林道、桃園 ... 於 f4sojh5.kty06.com -

#51.台灣步道列表- 維基百科,自由的百科全書

西坑林道 · 青雲步道 · 盤石古道 · 三空泉步道 · 美鹿山步道 · 尖凍山登山步道 · 內寮古道 ... 光華賞螢步道 · 鳥占亭步道 · 龍美步道 · 仙人堀杉林步道 · 龍銀山步道 · 太興 ... 於 zh.wikipedia.org -

#52.#光華坑| TikTok

... 光華坑#林道. Lucifer 使用Lucifer 的原聲- Lucifer 創作的#enduro #hasqvarna ... #褲底一包#第一次林道#光華坑. Adventure Rider 百萬冒險王使用Adventure Rider 百 ... 於 www.tiktok.com -

#53.查看單個文章- 勾蜓科在台灣的水平分布

... 坑龍潭區小粗坑小粗坑古道) 新竹市(東區東峰里) 新竹縣(關西鎮探索森林上林里阿化 ... 林道九寮溪教育園區太平山三疊瀑布英士山莊南澳鄉神秘湖南澳南溪) 花蓮縣(秀林鄉 ... 於 nc.biodiv.tw -

#54.桃園縣龜山鄉兔坑社區+++

8月12日 吉安鄉 光華部落 Atonan 光華部落原住民教學公園日光活力廣場. 8月12日 ... 林道-遊神木-觀霧廣場賞大霸尖山/雪山-清泉部落(清泉故事/關於丁神父、張學良、三毛 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#55.WxKitty/CWB_observation_station_sheet.csv at master - GitHub

... 坑里中坑段39地號內,中央氣象局. 258,C1I250,鯉潭,120.9831 ,23.9639 ,120.9911 ... 林道19.2K旁高處(尾寮山瞭望台旁),中央氣象局. 541,C0V400,阿公店,120.3474 ,22.8059 ... 於 github.com -

#56.把加灣山、鷹山東峰【新出土補沖A】與鐵立庫山【未竟】

... 坑山圖根點 南崁大坑山圖根點遺失 南崁山3-999 南崁庄圖根點 南崁庄圖根 ... 光華道路不取;取直復華產道經爺亨部落續行至6.7K叉路,路口有右下主線往 ... 於 www.keepon.com.tw -

#57.龜山-光華坑林道越野騎車趣越野(林道/越野)RideHolics ... | 健康 ...

林道越野- 大河林道依著武荖坑林道,環山傍水蜿蜒而上,入口極不明顯,進林道沿途還需要過水三次,林道長約20KM上下,但後段很有挑戰性,最後下溪過水,路況還算好走, ... 於 video.todohealth.com -

#58.西坑林道-消失的台九甲線 - 健行筆記

西坑林道原本被規劃和阿玉林道連結成為台9甲道路,由烏來可抵宜蘭員山鄉雙連埤,後因故而未完全開通。 e648f15126a0eb7171e3db9dce14388d.png. 於 hiking.biji.co -

#59.台中單車文旅達人領路‧多元騎乘魅力 - Yahoo奇摩新聞

悠閒地騎了一段潭雅神綠園道,享受過晨光暖意和茄苳樹香後,我們沿著大里溪,騎往大坑風景區,尋找二號登山步道的路標。在抵達二號登山步道前, ... 於 tw.style.yahoo.com -

#60.台中市和平區424 - 可輸入完整地址查詢郵遞區號

中坑路中坑巷 · 中坑路北坑巷 · 中正路 · 中正路瑞雪巷 · 中興路1段 · 中興路2段 · 中興路2 ... 復興路光華巷 · 復興路松柏巷 · 復興路民生巷 · 東崎路1段 · 東崎路1 ... 於 zip5.5432.tw -

#61.鹿林道

... 坑橋返程: 抵達第一處阿玉溪支流匯流處(小休): 出發: , · 天涯明月刀在新 ... 光华管理学院获得管理学博士学位。研究兴趣包括战略管理、创鹿祐清朝 ... 於 congresomagnetobiologia.es -

#62.騎單車過簡單生活- 20191110 虎頭山+碉堡+光華坑off road...

... 坑街-- >龜山區棒球場旁的光華坑。 光華坑是第一次來,前半段在一大片的茶園之中,非常的平坦,後半段進入樹林之中,我走的路線坡度沒有碉堡那麼大,但其中還有很多 ... 於 www.facebook.com -

#63.大客車禁行路段調查表111.12.28

338 桃園市復興區光華道路. 全線. 禁行甲類大客車. 桃園市政府交通局. 桃園縣政府交通 ... 641 臺中市和平區烏石坑林道. 全線(除0k~0k+500外) 禁行甲、乙類大客車. 山區道路 ... 於 ws.thb.gov.tw -

#64.恆艦250

全球支持ctrl+v粘贴图片到搜索框,快速搜索搜索全部分类服饰家具家居3C数码母北部龜山光華坑熱賣恆艦兩衝款恆艦兩衝越野摩托車山地KTM林道越野車免運 ... 於 motivplus-formations.fr -

#65.台中單車文旅達人領路‧多元騎乘魅力 - 台灣光華雜誌

悠閒地騎了一段潭雅神綠園道,享受過晨光暖意和茄苳樹香後,我們沿著大里溪,騎往大坑風景區,尋找二號登山步道的路標。在抵達二號登山步道前,便會先看到一塊牌子,順 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#66.越野車友桃園龜山光華坑林道突昏倒送醫不治

越野車友桃園龜山光華坑林道突昏倒送醫不治桃園龜山區光華坑林道是北部知名越野車場地,昨天一早傳出有黃姓車友疑身體不適,騎車途中倒地昏迷,消防發現黃男頭部疑受撞擊有 ... 於 tnews.cc -

#67.水牛坑越野場地 - Riviera playa

... 光華坑挑戰不同的難度的路線,除此之外還有烏來桶後林道、桃園蘆竹大古山等等,但大古山沒有新北林口水牛坑越野場地– 旅遊資訊. 沿著61西部濱海快速 ... 於 rivieraplaya.fr -

#68.光華坑林道入口的推薦與評價,YOUTUBE、PTT、FACEBOOK

光華坑林道 入口的推薦與評價,在YOUTUBE、PTT、FACEBOOK、MOBILE01和這樣回答,找光華坑林道入口在在YOUTUBE、PTT、FACEBOOK、MOBILE01就來機車摩托車 ... 於 motocycle.mediatagtw.com -

#69.全長500公尺首座越野機車練習場啟用地方自由時報電子報

水牛坑、新山夢湖的都很適合入門、剛接觸越野車的車友們嘗試,還有大家熟知的五股越野場,也很適合拿來練習、玩樂、輕鬆越野,有點基礎後也能在大同山、光華 ... 林道、桃園 ... 於 7onl2ulb.theflatdiscountdeals.com