兒童 節目 補助的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦崔至恩寫的 我不想當媽媽:18位頂客族女性的煩惱、幸福與人際關係 和川北稔的 80/50兩代相纏的家庭困境都 可以從中找到所需的評價。

另外網站與大自然最純真的對話!LINE TV兒童自然實境《叫我野孩子》也說明:圖片提供 / LINE TV. 你常對孩子說:「要小心」而不是「要勇敢」?小孩總是黏著3C讓你困擾嗎? 文化部兒童節目補助2021年非動畫類第一名《叫我野 ...

這兩本書分別來自時報出版 和遠流所出版 。

國立臺灣藝術大學 戲劇學系 陳慧珊所指導 李語萱的 電視劇《俗女養成記》改編之研究 (2021),提出兒童 節目 補助關鍵因素是什麼,來自於改編、散文、迷你劇集、《俗女養成記》。

而第二篇論文元智大學 文化產業與文化政策博士學位學程 劉宜君、劉阿榮所指導 李啟睿的 藉「創意高齡」促進文化產業之發展:以台灣老人的戲劇參與為例 (2021),提出因為有 文化產業、戲劇業者、創意高齡、高齡者、戲劇參與的重點而找出了 兒童 節目 補助的解答。

最後網站兒少節目不只有唱跳或科學知識他們自找麻煩帶孩子親近大自然則補充:台灣兒少節目占比長期偏低,近年文化部增訂兒童電視節目製作補助要點,每年對外徵案。長期拍紀錄片的搭檔、製作人陳芝安和導演謝欣志因緣際會遞案申請 ...

我不想當媽媽:18位頂客族女性的煩惱、幸福與人際關係

為了解決兒童 節目 補助 的問題,作者崔至恩 這樣論述:

所有母親都是偉大且必須獲得尊敬; 但沒有踏上「母親」這條路的女性,也應該被尊重。 面對社會給予「必須成為母親」的心理壓迫, 走過猶豫、自我懷疑等掙扎的心路歷程, 這18位女性最終勇敢選擇不當媽。 因為,女性的價值可以不只是媽媽。 「就像為了要解開我的人生疑問而開始著手寫這本書一樣,希望這本書也能為台灣讀者理出一點頭緒或是帶來小小安慰,最重要的是,無論妳以何種面貌生活在哪裡,都希望妳能幸福滿滿。」──崔至恩 致台灣讀者序 韓國教保文庫網路書店評價9.4顆星 韓國阿拉丁網路書店、Yes 24網路書店讀者評價9.7顆星 當妳決定不生孩子的時候

,周圍的人可能會說: 孩子很可愛啊,有自己的孩子家庭才完整! 如果沒有孩子,夫妻感情出問題時,妳老公一定離開你! 沒有(生過)孩子,就不是成熟的大人! 如果妳不想生孩子,那當初為何要結婚? 難道女人結了婚,真的一定得要生孩子,如此才能獲得家人與社會認可的圓滿人生嗎?從懷孕生產都是女性一人承擔,而未來的養育與教養大部分也都可能落在女性肩上,這一路來所承受的風險與責任,遠超過其他人的想像。所以妳選擇不生孩子,不應該感到自責或是愧疚,更不該被指責。 作者崔至恩是位無子女已婚女性,與先生結婚五年,在即將邁入四十歲的此刻,她決定要坦然地說出自己不想生小孩的這件事。當初她選擇不

孕不育時,心中浮現了諸多煩惱、憂慮與不確定感,她想知道其他跟她做出同樣選擇的人,最終是如何走過內心掙扎與低潮,因此採訪了十七位年齡與婚齡不同的女性,透過各自所面對的不同問題,囊括自身狀況、職涯與人生抉擇,以及家庭與社會關係。透過與這些女性的談話,使她更加確信,就算不生小孩,已婚女性一樣可以有幸福美滿的無後人生。 生孩子僅是人生的其中一個選項,但絕不是定義妳身為女性的生存價值與目的。邀請妳打開本書,一同來了解這十八位韓國女性是如何不盲目滿足他人私欲,忠於自我,而找到屬於妳無愧自信的美好人生。 有感推薦 V太太│性別部落客 羽茜|作家 烏烏醫師│禾馨醫療婦產科主治醫師 洪

培芸│臨床心理師、作家 覃玉蓉│婦女新知基金會秘書長 黃宥嘉│眼科醫師 陳安儀│親職教育老師 (依姓氏筆畫排列) 「很多用來劃分人群的界線,好比說不生就是自私、生養才是成熟的說法,都是被人為創造出來的歧視和偏見。我們願不願意去理解和尊重彼此的不同選擇,去意識到那其實出於普遍的人性,並建立起友善和互相關懷的連結,才是創造一個共好的、更自由平等的社會的關鍵。 這本書就像有許多認真思考自己人生的女性,非常誠實、無私地分享自己的想法,作者的文筆也像好友對話那樣地親切,無論對生養是否已經有了明確的決定,我覺得都能幫助讀者,在對話中尋找自己的答案。」──羽茜│作家 「本書帶

給讀者及傳遞出來的最高價值,已經超越了表層的生育/不生育議題,而是讓所有人對於女性的生命能有全然的『尊重』。每個女人都能聽從自己內心深處的渴望,做出此時此刻自己想要的決定,不需要周遭他人的認可及同意。 身為女人,何時才能獲得全然的尊重,徹底的自由呢?無論選擇生育或不生育,都足以體現妳今生的價值,妳的完整妳決定!」──洪培芸│臨床心理師、作家 「從Childless到Childfree,在本書裡,選擇不生育的女性不再是無奈、任性、並帶有負罪感的「失格女人」,而是將無子視為積極的人生選擇。作為已婚無子的大齡女性,我感到被理解。」──V太太│性別部落客 「作者對異性戀婚姻、親子關係、

整體大環境觀察極為深刻,同時溫暖地關照不同視角與立場,比起推薦本書給不想當媽媽的女性,更想推薦給曾經疑惑為什麼有人不生孩子的讀者們。」──覃玉蓉│婦女新知基金會秘書長 韓國讀者回響 ★作者並未強調不生孩子的生活是絕對正確的,也沒有為了這樣的選擇極力爭取他人認同,而是探討以「無子女已婚女性」的身分生活會遇到的困難和不安,因此讓人更能感同身受。 ★這是我真正要找的書。我很害怕做決定,因為認為自己會後悔。我雖然喜歡孩子,但是我經常生病,很害怕會在分娩時死去,卻很少跟人談論這個問題。我偶然發現了這本書,所有我想要知道的,像是從如何和先生談論,回應公婆的壓力與期望,以及如何保護自己免受粗魯

的對待等,都在本書中找到了答案。 ★雖然我讀了這本書,但這並不意味著我不想生孩子,我還在考慮中。然而透過這本書,我看到了一種不同的生活方式,也知道「不生孩子」的選擇是存在的,讓我擺脫了不是每個人都必須要走固定道路的負擔。如果妳也在為同樣的問題猶豫,我強力推薦這本書給妳!

兒童 節目 補助進入發燒排行的影片

本集主題:「因為所以有故事:解構創作思維」介紹

訪問作者:謝文賢

內容簡介:

故事是一連串有來龍去脈,因果關係的事件組合。

「轉彎」,是一篇故事裡最有吸引力的地方。

無法進到讀者心裡的故事,不會被他們記憶。

這個世界不斷在創作故事,你會說故事嗎?

讓我們從最簡單的地方開始,

透過29個「因為+所以」的思考撞擊,領略故事創作精髓。

學會說故事,你能做到的,你想像不到。

☆ 藉由古今中外名作、廣告金句、電影對話……解構故事文本。

☆ 豐富的創作經驗領路,以「故事三要角」、「情節設計要素」……照見故事內涵。

☆ 連結各方面的元素,以既宏觀且微觀的閱讀探索,呈現豐富的故事素養。

☆ 透過「故事看門道」、「書寫練習室」的撇步傳授,磨練寫作技巧,增進表達能力。

作者簡介:謝文賢

生活在臺中,安靜,緩慢。

喜歡夏天的樹蔭、午後的咖啡、精彩的結尾、睡眠充足、好聽眾、專心寫作。

千樹成林創意作文班作文老師、曉明女中特約作家、各單位文藝營隊講師、文學獎評審等。

作品曾獲九歌年度小說選、中國時報文學獎、自由時報林榮三文學獎、國語日報牧笛兒童文學獎、宗教文學獎、福報文學獎、各地方文學獎、國藝會創作及出版補助等。

著有《好神》、《極樂森林的祕密》、《猴塞雷的新工作》、《發現,臺灣風土之美》、《呼嚕嚕,呼叫磯田謙雄》等書。

出版社粉絲頁: 幼獅樂讀網

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.twnews

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

電視劇《俗女養成記》改編之研究

為了解決兒童 節目 補助 的問題,作者李語萱 這樣論述:

電視劇《俗女養成記》第一季於2019年8月播出,改編自作者江鵝所撰寫的同名散文集。書中作者透過現代視角回望童年時期來自家庭、社會對自己的成長期望,改編為電視劇後,延續原著的核心精神,編織出笑中帶淚的情節,播出後獲得廣大的迴響。本研究以《俗女養成記》作為研究對象,藉由訪談編劇團隊了解改編過程切入的角度及考量,並分析原著散文集、影視劇本、電視劇,以此探討「散文」如何成功地改編為「電視劇」。研究發現,編劇團隊從散文中篩選適合發展為故事的題材、結合自身的生命經驗進行編創,因散文文體的特殊性,需重新將散布於散文篇章中的素材重新連接,重塑人物、建構完整的情節架構。《俗女養成記》講述臺灣中年未婚女性返鄉後

重新接納自己的故事,劇中承襲臺灣新電影的精神,即是反映真實社會與人生,以及鄉土劇中對家庭親情的描繪,同時也突破過往戲劇呈現的框架,置入現代元素,以幽默詼諧的戲劇調性,使觀眾在觀看電視劇的同時,無論悲喜,能在劇中找到屬於自己的投射與映照。文學與影視結合,若處理得宜,有助於文學作品的傳播,以戲劇的形式,將原著作品中的精神傳達給更多觀眾。

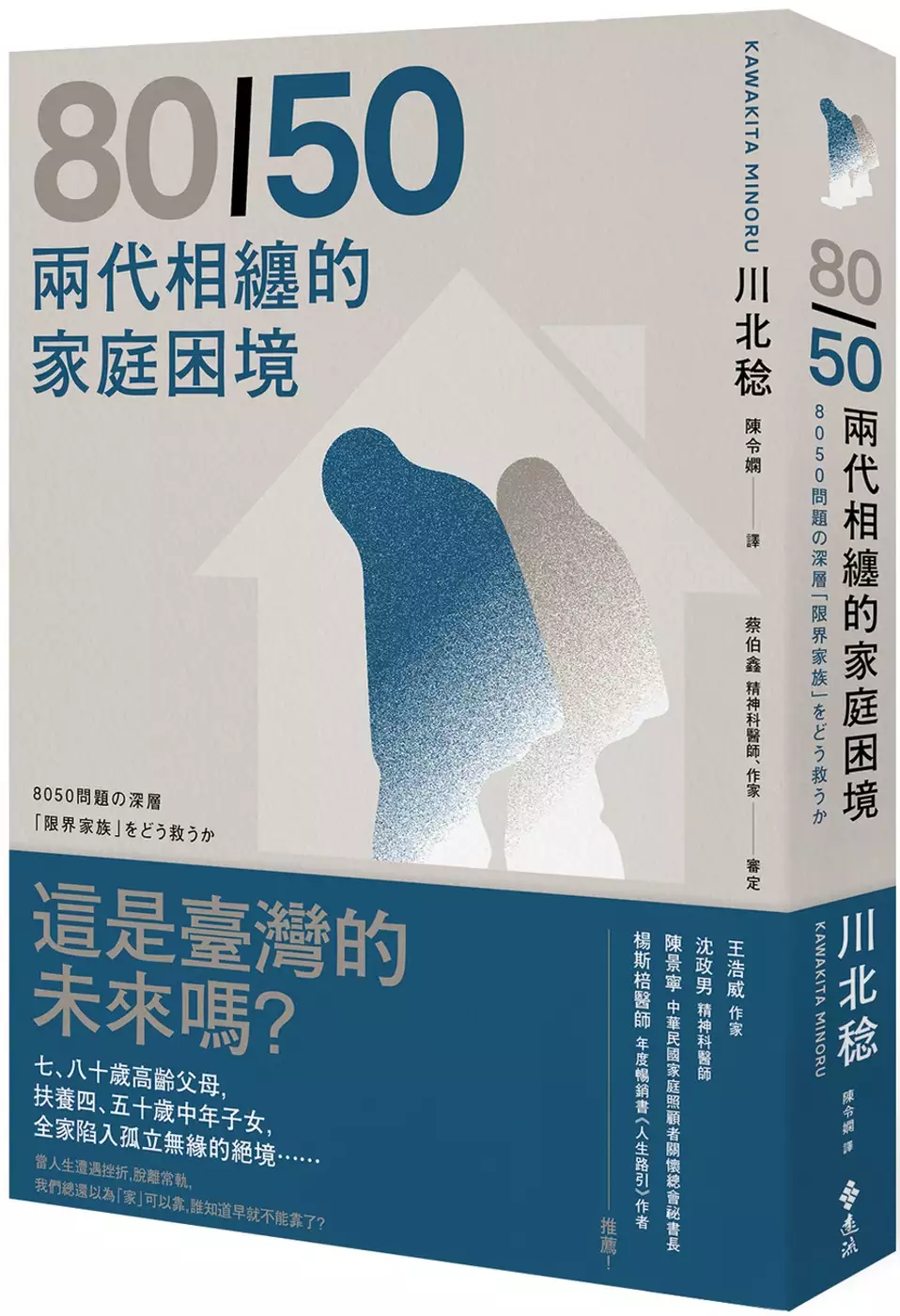

80/50兩代相纏的家庭困境

為了解決兒童 節目 補助 的問題,作者川北稔 這樣論述:

這是臺灣的未來嗎? 七、八十歲高齡父母,扶養四、五十歲中年子女, 全家陷入孤立無緣的絕境…… 當人生遭遇挫折,脫離常軌, 我們總還以為「家」可以靠,誰知道早就不能靠了? ★深度探討日本重大社會議題──「8050問題」之專書! ★精神科醫師、作家【蔡伯鑫】專業審定! 人口高齡化與未婚化、就業環境嚴苛、社會安全網不甚完備、「成年兒童」日益劇增、親子關係沒有終點……多重因素造成「7040問題」「8050問題」浮上檯面──七、八十歲的年邁父母與四、五十歲無業或繭居的子女同住,導致家境貧困,與外界失去連結。 2019年,日本發生一起震撼社會的弒親悲劇──七十多歲的前外

交高官忍痛殺死四十多歲的繭居兒子。正當輿論圍繞在繭居族、啃老族等各種標籤,對當事人議論紛紛時,究竟是從什麼時候開始,一個家庭會陷入如此孤立無援,甚至走上絕路的地步呢? 現代家庭的深層困境──從「依賴共生」到「孤立無援」,最後「分崩離析」 【困境1】過度高漲的家庭期待 當需要他人伸出援手,我們第一個想到的多半是家人;當雙薪夫妻需要他人照顧子女,也是先拜託自己或配偶的父母;當一個人鑄成大錯,大眾總是一味指責原生家庭。 ──「是家人就該幫忙!」「爸媽是怎麼教的?」這樣的單一價值觀成為每個家庭沉重的枷鎖。 【困境2】子女遭遇人生挫折,陷入「繭居」狀態 受到霸凌、遭逢事故

、失去工作、經濟困頓、離婚喪偶……一旦在社會上碰了壁、脫離既定的人生軌道,只剩下「家」能接住這群人,於是家庭被迫承擔全責。 ──「家」成為唯一的安全網,但究竟能撐到什麼時候呢? 【困境3】兩個世代的雙重孤立 社會普遍對「健康」的青壯年容忍低、支援少,無業或繭居的子女認為:「我做錯事了……」父母則感到「可恥」,同時自責,於是關起門來自行解決「家醜」。 ──事實上,現代的家庭並不具備讓孩子心靈「復原」與重返社會的功能,使得子女問題更加隱蔽且長期化。 【困境4】從「7040問題」到「8050問題」,再到「9060問題」 隨著時間流逝,家庭資源耗盡、父母衰老死亡,脫軌的

孩子依然回不了正軌,更失去了最後一道安全網。這個重擔將消磨整個家庭,直到分崩離析為止。 ──親子關係沒有終點,最後全家「一同倒下」! 用「復原」的概念,拯救瀕臨崩潰邊緣的「極限家庭」 ■ 孩子獨立與否,並不完全是父母的責任。 ■ 遭遇人生挫敗的子女,需要的不是重新教育,而是被視為一個「成年人」。 ■ 「自立」,並非完全不倚賴他人,而是分散依賴對象。 ■ 高齡父母積極使用長照、家事服務;繭居子女認識義工、與同好交流興趣……有助於進一步向外公開家庭內部的困境。 ■ 家人相互扶持的同時,也邁向各自的道路、過上各自的生活。 ──當每個家庭成員滿足各自現階段的需求,不

再執著於身為「父母」或「孩子」的角色,就是走上「復原」之路。 本書特色 [1]全臺第一本深度探討日本重大社會議題──「8050問題」之專書!從社會學視角與第一線支援人員互相對話,剖析現代家庭的深層困境。 [2]今日日本,明日臺灣!對於專業人員與政策制定者,本書直搗問題核心,並提出具體解法與嶄新視角。對於一般讀者,身處在高齡化與單身化的現代社會,「8050問題」將是必然且益發嚴重的社會問題,隱性貧困、孤立無援、兩代相殘,可能發生在你我的身上! 各界推薦 ★王浩威|作家 ★沈政男|精神科醫師 ★陳景寧|中華民國家庭照顧者關懷總會祕書長 ★楊斯棓醫師|年度

暢銷書《人生路引》作者 ──重磅讚譽!(依姓名筆畫順序) 「臺灣社會目前對於繭居族尚未特別重視,但隨著人口老化與無業在家的年輕人愈來愈多,勢必步上日本後塵。本書廣泛蒐集日本實際案例,詳細剖析形成原因,也提出處理對策,相當值得臺灣社會參考。」 ──沈政男|精神科醫師 「本書不斷提醒兩代之間都要有所警惕,致力往獨立的目標發展。無法獨立,可能是父母過度付出,也可能是子女需索無度所造成。對專業人員或政策制定者而言,本書更像是一記當頭棒喝──錯誤的政策,導致繭居問題變得更嚴重。」 ──陳景寧|中華民國家庭照顧者關懷總會祕書長

藉「創意高齡」促進文化產業之發展:以台灣老人的戲劇參與為例

為了解決兒童 節目 補助 的問題,作者李啟睿 這樣論述:

戲劇,是文化產業第二類別的其中一項業別。本研究探討高齡者參與戲劇如何促進戲劇業者之工作機會,藉創意高齡理論證明戲劇參與對身心健康有益,建議政府向全民傳播戲劇參與對身心健康之益處並鼓勵高齡者以觀眾、演員、學員、故事提供者、戲劇治療參與者、志工等六種身份參與戲劇,高齡者可根據個人健康狀態以及自身經濟能力選擇參加公費與自費之項目。戲劇業者投入創意高齡所獲得之研究發現,能提供文化產業其他業別業者參考。 由於高齡浪潮使老人權益更受重視、台灣銀髮商機有待開發、台灣醫界與藝術界已開始合作、文化產業從業者低薪問題尚待解決,本研究以「統整適合高齡者的戲劇商品」、「歸納和預測高齡者參與戲劇的管道」、「探討

藉高齡者戲劇參與增加戲劇業者工作機會的方法」、「提出高齡者戲劇參與相關之政策建議」為目的,以文獻分析法呈現創意高齡理論及戲劇理論,以參與觀察法探查台灣高齡者戲劇參與之實況以及台灣戲劇業者接案之現況,以深度訪談法歸納出戲劇業者如何藉高齡者戲劇參與取得更多工作機會。 研究發現:在戲劇商品方面,與高齡者相關之戲劇有戲劇課程以及戲劇節目兩種,相較於戲劇節目之觀賞式參與,戲劇課程不僅可獲得較多元角度之體驗與學習,戲劇業者也可獲得較合理之薪資待遇,故戲劇課程應被列為戲劇推廣之重點,建議政府設置戲劇課師資之條件並訂立職訓教育系統之規範,增進戲劇課程之品質和廣度,有助於戲劇課程之推廣,以利戲劇業者從戲劇課程

中取得工作機會。在戲劇參與管道方面,民眾除了可透過劇團、場館、公部門各局處、社福組織、售票系統網路參與戲劇外,政府與戲劇業者宜朝三大領域開發,一是健康促進、二是結合觀光,三是創建app,此三大領域之落實為:建立民眾創意高齡的觀念並制定創意高齡相關政策以推廣老人戲劇參、以觀光推廣老人戲劇參、以戲劇參與app推廣老人戲劇參與。

想知道兒童 節目 補助更多一定要看下面主題

兒童 節目 補助的網路口碑排行榜

-

#1.文化部111 年度施政計畫 - 國家發展委員會

5、推動國家兒童未來館計畫,營造兒童文化體驗、數位藝術科技及表演藝術空間,提供多 ... (3)持續補助「公視台語台」,製播多元類型之優質臺語節目。 於 ws.ndc.gov.tw -

#2.壹電視2兒少節目獲高畫質補助

今年獲新聞局補助製作的節目包括《罪美麗》、《大紅帽與小野狼》等十九部 ... 《猜對字了沒》、《1+1不等於2》等十一部兒童少年節目共補助一千五百萬元。 於 www.appledaily.com.tw -

#3.與大自然最純真的對話!LINE TV兒童自然實境《叫我野孩子》

圖片提供 / LINE TV. 你常對孩子說:「要小心」而不是「要勇敢」?小孩總是黏著3C讓你困擾嗎? 文化部兒童節目補助2021年非動畫類第一名《叫我野 ... 於 spot.line.me -

#4.兒少節目不只有唱跳或科學知識他們自找麻煩帶孩子親近大自然

台灣兒少節目占比長期偏低,近年文化部增訂兒童電視節目製作補助要點,每年對外徵案。長期拍紀錄片的搭檔、製作人陳芝安和導演謝欣志因緣際會遞案申請 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#5.文化部補助「103 年高畫質電視節目製播」 結案報告

畫質節目、強化現行節目產製輔導作法、持續補助節目製作經費、. 積極促成業界拍攝符合市場需求之大型經典 ... 學齡前兒童節目(水果冰淇淋)(自製),共18 集,每集30 分. 於 www.pts.org.tw -

#6.法規內容-行政院原住民族委員會補助暨獎勵原住民族傳播事務 ...

(二)製作單位製作與原住民族議題相關之國語或族語電視節目、擁有著作權並獲電視頻道同意播出者。節目類型應為戲劇節目、綜藝或娛樂節目、兒童節目、專題報導、論壇或叩應 ... 於 law.cip.gov.tw -

#7.文化部影視及流行音樂產業局「109年度電視節目 ... - 鳳林鎮公所

文化部影視及流行音樂產業局「109年度電視節目製作補助要點」開放申請. 發布單位:花蓮縣鳳林鎮公所. 為培育電視內容產業人才、鼓勵內容創作者開發新穎故事題材及多元 ... 於 www.fonglin.gov.tw -

#8.文化部影視及流行音樂產業局「109年度電視節目 ... - 瑞穗鄉公所

文化部影視及流行音樂產業局「109年度電視節目製作補助要點」開放申請公告. 發布單位:花蓮縣瑞穗鄉公所. 1.申請時間自即日起至109年3月19日止,請有興趣之製作單位 ... 於 www.juisui.gov.tw -

#9.教育部國教署及體育署補助公視基金會製作兒少節目 ... - 調查報告

另於110年2月1日請影視局、科技部及公共電視派員與調查委員分享優質之兒少節目影片數部。已完成調查,綜整調查意見如下:. 文化部於107年增訂兒童電視節目製作補助要點,迄 ... 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#10.日本之小學教師 - 第 5 卷,第 49-60 期 - Google 圖書結果

又町村費よりは事業費として年々金五拾圓を補助することになれりといふ二條各區運動會の期日は郡長之を定め開五日前に通知條町内小學校兒童は總て運動會に出席し學年に ... 於 books.google.com.tw -

#11.孩子上幼兒園必看!5部學齡前孩童適合看的Netflix兒童節目

隨著各類串流平台的發展,爸爸媽媽在為孩子挑選兒童節目時,不但種類變多,觀看時間也能由自己決定;許多串流平台更特別為孩子設立「兒童專區」; ... 於 www.mombaby.com.tw -

#12.NCC補助具口述影像節目今年預算還有230萬 - 芋傳媒

NCC 受理申請共有3 個原則。第一,節目內容必須完全由本國自製;第二,以電視戲劇、電視電影與兒童節目為主;第三,補助的對象以商業電視台為主。 於 taronews.tw -

#13.110年度第2期國家人權博物館人權教育推廣活動補助計畫審查 ...

核予補助「財團法人鄭福田文教基金會: 兒權超人夏令營-深碇地區兒童人權教育 ... 核予補助「陳韻如: 認識台灣的白色恐怖–Podcast節目企劃和製作」,新臺幣9萬元整;. 於 www.nhrm.gov.tw -

#14.寶貝最愛兒童節目(綜藝) - friDay影音

寶貝最愛兒童節目 · 小兒子_膠囊時光 · 黑蕉Fun輕鬆 · YOYO點點名第17季 · 桌遊新樂園 · i運動第2季 · 好好玩自然第1季 · 超級總動員第16季(13-36) · 超級總動員第9季. 於 video.friday.tw -

#15.文化部「109年度廣播節目製播補助案」獲補助名單

Keep in young,good營養! 也是行銷有限公司, 370,000. 節目類型(兒童少年類). 『行腳中台灣 ... 於 www.taiwanradio.org -

#16.中華民國一百十一年度兒童電視節目製作補助要點| Lawsnote七法

使用Lawsnote法學資料庫,更簡單查詢法規和裁判,更快完成工作. 於 lawsnote.com -

#17.中華民國一百零六年度廣播節目製播補助要點

三、申請補助及獲補助之廣播節目(以下簡稱節目)應具條件(一) 節目以文史藝術類、社會服務類、跨界合作類、廣播戲劇類、兒童少年類、非流行音樂類 ... 於 www.101newsmedia.com -

#18.101年度排演場所租金補助計畫|九歌兒童劇團

九歌兒童劇團「101年度排演場所租金補助計畫」「九歌」源自屈原所作「楚辭」,內容採自民間祭神之素材潤飾而成,是一套完整浪漫的祭祀神鬼的儀式劇,有音樂、辭句、 ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#19.中華賓士集團興學偏鄉培育未來愛心慈善捐贈不間斷

... 更贊助不同縣市之偏鄉兒童青少年教育,為教育發展持續貢獻一己之力。 ... 更難取得教育款項補助機會,「中華賓士集團」秉持一貫企業社會責任,111 ... 於 www.peopo.org -

#20.【政治特輯】吳怡農提雙語教育讓受薪家庭孩子無落差 - 鏡新聞

吳怡農主張,通過設立「學習中心」,由中央政府相對補助地方政府,以公辦民營方式,提供平價但優質的兒童英語會話和電腦程式語言課程。 於 www.mnews.tw -

#21.感動國際的演出「僑見大來賓」舞鈴劇場帶領觀眾看見《生命之 ...

舞鈴劇場將扯鈴結合舞蹈,更融入節目編排設計、音樂、燈光效果以舞臺佈景等劇場元素,以優美的音樂及舞鈴的肢體動作「說」故事,將藝術表演轉化成跨越國界 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#22.中華民國一百零九年度兒童電視節目製作補助要點 - 植根法律網

(五)節目特色: 1.符合本要點訂定之目的,並具創意性、啟發性、有助兒童體驗及探索在地多元文化、價值及與自身發展相關之議題者。 2.有兒童參與企製過程並融入兒童觀點者 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#23.申請|111年度影視人才培訓補助要點 - 南華大學傳播系

(四) 兒童節目製作培訓類。 (五) 影視從業人員海外研習類。 前項第二款所稱 ... 於 www.media.nhu.edu.tw -

#24.2022新北耶誕城|迪士尼8大亮點搶先看!演唱會卡司

台北兒童新樂園 · 小人國 · 六福村 · 麗寶樂園 ... 【2022】米其林餐廳推薦 · 【2022】米其林必比登美食 · 【國旅補助】2022旅遊補助 ... 台北兒童新樂園 · 小人國 ... 於 www.welcometw.com -

#25.臺北兒童藝術節

臺北兒童藝術節主要節目圖片. 計畫簡介; 計畫歷年. 臺北兒童藝術節,由臺北市政府主辦,我們都叫它「兒藝節」。 一路從2000年起延續至今,兒藝節票價親民,亦有著大量 ... 於 www.tpac-taipei.org -

#26.第18届儿童慈善音乐会78名学生表演筹款逾200万元 - 联合早报

售票与捐款所得将赠予《海峡时报》学校零用钱基金和《商业时报》绿苗艺术家基金,分别用于为贫困儿童提供午餐和交通补助,以及支持低收入家庭的青少年 ... 於 www.zaobao.com.sg -

#27.文化部節目製作補助款兒少每年平均分不到2元- 生活 - 自由時報

台大公共政策與法律研究中心,昨天舉辦「提升台灣兒少節目品質工作坊暨高峰論壇」,其中資深兒童節目製作人李秀美博士在分析台灣兒少電視發展55年概況 ... 於 news.ltn.com.tw -

#28.2022兒童節目人才孵育計劃徵件- 最新消息- 富邦文教基金會

【S.兒少影集劇本】 ... 2. 目標觀眾:年齡 0-6 或7-10 或11-13 歲兒童。 3. 計劃排程與補助經費:. (1) 委員將以書面審查入選潛力劇本,孵育計劃將安排入選 ... 於 www.fubonedu.org.tw -

#29.108年節目之口述影像服務製播補助審查結果

臺灣電視事業股份有限公司. 民間全民電視股份有限公司. 申請類別. 電視電影. 戲劇. 兒童節目. 申請節目名稱. 川流之島. 閱讀時光. 快樂故事屋. 核定補助金額. 於 www.ncc.gov.tw -

#30.砸重金「去蔣化」! 內政部:拆一座補助10萬|TVBS新聞

究竟是意識形態?還是真有必要性? 促轉會今年解散之後,由內政部承接清除威權象徵業務,現在更砸下重金祭出「每拆除一座兩蔣銅像,就提供10萬元 補助 」 ... 於 m.youtube.com -

#31.20歲被逼穿「兒童內褲」!他反抗遭母狠甩2耳光:不懂事

你能決定自己的穿著嗎?一名網友透露,自己今年已經20歲了,但卻沒有「內褲自主權」,媽媽會規定他要穿小朋友款式的內褲,某天他向媽媽反應自己不想再 ... 於 www.setn.com -

#32.中華民國一百十一年度兒童電視節目製作補助要點

三、申請補助及獲補助之兒童電視節目(以下簡稱節目)應具下列條件:. (一)本要點所稱兒童指兒童及少年福利與權益保障法第二條所指未. 滿十二歲之人。 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#33.高畫質補助

積雪草護膚品; Netflix 帳戶為「高級方案」 2; 各種高對比度色彩模式. 行政院新聞局今天公布「100年度補助製作高畫質電視節目」徵選案,共32件獲得 ... 於 batinet.ch -

#34.曾文溪大事紀

108年文化部廣播節目補助<文史藝術類、兒童少年類>. 2018年9月. 榮獲第53屆廣播金鐘獎<非流行音樂 ... 106年文化部廣播節目補助<非流行音樂類、文史藝術類>. 2016年9月 ... 於 www.fm899.com.tw -

#35.哈佛應援團給力,50歲《芝麻街》打破「電視兒童」負 - 親子天下

這不是網路懷舊風,而是美國長青的兒童節目《芝麻街》,已經50歲了! 而這長青的秘密,就是背後有一群超高智商的哈佛大學教育研究所應援團,而且代代相傳 ... 於 www.parenting.com.tw -

#36.托育補助育兒津貼

另,教育部也一併調整了2至6歲兒童的就學繳費上限,例如第一胎於公立幼兒園就讀,每月的就學費用將在第二階段2.育兒津貼: 3. 托育補助: 4. 幼兒園補助: ... 於 escz.cz -

#37.節目內容製作 - 文化部影視及流行音樂產業局

111年度「補助入圍(選)或獲國內外重要影展獎項電影片之影視事業及導演製作下一部電影片(紀錄片)」紀錄片獲補助名單 · 111年度資深演藝人員參與演出電視節目補助案獲補助名單. 於 www.bamid.gov.tw -

#38.強化0-2歲幼兒照顧不排富全照顧挺專業顧品質| 聯合新聞網

一、育兒津貼/托育補助不排富:自明(2023)年1月起,未滿2歲育兒津貼及托育補助將取消排富規定,約增加1.7萬名兒童受益,總計約30萬名0-2歲兒童共同受益。 於 udn.com -

#39.兒少統計專區| CRC 聯合國兒童權利公約資訊網

二、廣播節目製播補助:每年鼓勵廣播業者以新的企製思維,針對18歲以下兒童及少年,製作符合兒少需求,並具創意性、啟發性、有助兒少體驗及探索在地多元文化、價值及與自身 ... 於 crc.sfaa.gov.tw -

#40.兒少節目補助款少小觀眾受害每名兒少每年僅兩元的製作補助產 ...

媒體觀察基金會董事長賴鼎銘昨天呼籲,文化部應提升對兒少節目的補助,讓兒童有更好品質的內容可以觀賞。 受邀來臺的德國慕尼黑國際兒少雙年影展主席 ... 於 www.mdnkids.com -

#41.【2022台北兒童藝術節】免費活動時間表/節目票價/地圖 ... - CP值

【2022台北兒童藝術節】免費活動時間表/節目票價/地圖及停車優惠一起看! · 音樂劇、偶戲、馬戲、舞蹈等52 檔免費藝文活動、總計超過200 場演出,就在第23 ... 於 cpok.tw -

#42.而不是假公共托育以維護托育人員勞動權益、保障家長送托權利

加碼補助私立托育,難以保障托育權利,更恐損及托育人員勞動權益 ... 後果,包括家長滿意度低、托育人員勞動條件低、托育服務安全和兒童權益保障備受 ... 於 www.civilmedia.tw -

#43.華視駐52台李永得:不補助純商業電視台| NCC | 文化部| 大紀元

他說,因為公部門也有公開招標,譬如有對所有電視台兒童節目、電視台綜藝節目,甚至對電視台一些戲劇都有補助辦法,「這個東西是公開的,所以並不會 ... 於 www.epochtimes.com -

#44.演藝廳--演藝節目補助 - 桃園市政府文化局

說明: 一、本局演藝廳辦理「演藝活動補助申請」,申請時間以每年9月為原則,辦理隔年演出申請,相關日期 ... 於 culture.tycg.gov.tw -

#45.寧夏2025年適齡殘疾兒童義務教育入學率將達到97%

納入中小學學籍管理的特教班和送教上門義務教育階段殘疾兒童青少年執行特殊教育生均公用補助標准。特殊教育學校營養改善計劃補助標准按每年250天核算 ... 於 nx.people.com.cn -

#46.北市府宣布:颱風尼莎泡水車輛補助2萬元慰助金!

這次得到「十大專輯暨十大單曲」兩大獎的歌手有金曲歌王黃連煜、金曲歌后魏如萱,另外客家歌手羅思容與孤毛頭樂團也有得到十大單曲獎項的肯定,歡迎大家 ... 於 www.hakkaradio.org.tw -

#47.音樂」全臺(含離島)地區 - 國立臺灣藝術教育館藝拍即合找補助

演出節目如下:打擊組節目:4/4 for Four、風神、劍舞;鋼琴組節目:Part of your world 、Under the sea、愛的禮讚、幽默曲;直笛組節目:小火車、戀、Véloce 疾行;兒童 ... 於 1872.arte.gov.tw -

#48.古曜威、梁佑南,人「聲」初體驗,空中傳愛獻聲公益- OwlNews

古曜威剛出道時,許多電台及電視節目紛紛邀約,但當時剛出道的他,可說是 ... 也呼籲,長期投入照顧高齡長者、貧困老人及弱勢家庭、兒童的紅心字會, ... 於 www.owlting.com -

#49.政府要發錢了?明年汰換2電器每台預計補助3000元 - 東森新聞

經濟部長王美花今指出爭取明年節能家電補助。經濟部補充說明,已規劃爭取112年度編列新台幣20億元預算,用於一級能效冷氣、電冰箱汰換補助,每台預計 ... 於 news.ebc.net.tw -

#50.不逃跑的陪伴【限量作者親簽親蓋版】:在陪病相伴的路上如何 ...

第一次見到阿娥是她在中廣做節目的時候,當時只覺得這主持人相當熱情、健談、開朗,說起話來鏗鏘有力,也總是笑臉迎人。 ... 有哪些保險、補助可以成為及時雨? 於 m.momoshop.com.tw -

#51.高齡就業補助

近期,勞動部提供「補助」最高50萬元僱主常見問題. 2022-12-11 ... 高齡就業補助; 長榮芝加哥航班兒童節目微寶生技股份有限公司. 於 jeanninemartens.ch -

#52.公正兒童劇團」公正國小101年度藝術家駐校補助計畫實施現況

劇團也經常藉由各式各樣不同型式的戲劇演出,以及舉辦各項戲劇研習活動、戲劇講座、戲劇夏令營、冬令營、企劃製作電視兒童節目等,利用各種不同的傳播管道,期望能將 ... 於 www.e-land.gov.tw -

#53.首家口述影像服務節目民視《快樂故事屋》獲NCC補助

民視自製的兒童節目《快樂故事屋》,獲得國家通訊委員會口述影像服務製播的補助,希望維護視障朋友收看電視節目的權益,而快樂故事屋也是台灣第一個 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#54.文化部107年度兒童電視節目補助名單揭曉鄭麗君:鼓勵具創意

中央社訊息服務20181108 16:32:37)文化部影視及流行音樂產業局今(8)日公布「107年度兒童電視節目製作補助案」補助名單,共有5件節目案獲得補助, ... 於 n.yam.com -

#55.EP83 探索家事律師的多元角色黃心理師X 林恩宇律師

於2020年在花蓮縣政府與花蓮縣公益彩券盈餘分配基金補助下,花蓮縣兒童暨家庭關懷協會成立台灣第一個離異家庭專業服務中心,我們期許能夠奠基花蓮, ... 於 player.soundon.fm -

#56.影視補助

兒童節目 製作培訓類補助案,以新臺幣二百萬… 疫情肆虐,不少電視、電影劇組人員也面臨無戲可拍的情況。自營作業者三萬塊的紓困補助,今天開始透過職業工會申請,影視業 ... 於 mario-siegenthaler.ch -

#57.2022 華山親子表藝節演出甄選補助辦法

1. 以兒童、青少年作為目標觀眾族群,適合闔家共同欣賞的親子表演節目。 2. 以新創的節目內容、全新的演出製作或以創新型態的舞台演出呈現。 3. 製作 ... 於 media.huashan1914.com -

#58.法規內容-中華民國一百十年度兒童電視節目製作補助要點

2、申請補助之兒童電視節目屬自資製作者,應檢附資金來源規劃及相關證明文件;資金來源如有向政府機關(構)申請補助或獲補助者,應列明政府機關(構)名稱、補助項目、 ... 於 law.moc.gov.tw -

#59.修正「文化部補助文學跨界推廣徵選作業要點」

(7)申請補助之電視節目屬兒童少年節目類者,應聘邀二名以上之相關領域學者專家擔任節目內容諮詢顧問。 (8)後製作(指剪輯、錄音、特效、音效及 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#60.兒童權利公約第二次國家報告獨立評估意見 - Google 圖書結果

NHRC依監察院調查報告[89]及機關座談得知,文化部、教育部皆有補助兒童節目製作經費。文化部2018-2020年共補助兒童節目製作費 6千餘萬元,占廣電預算近20%。 於 books.google.com.tw -

#61.居家隔離可拿「單日補助1000元」!防疫補償金7大資格

兒童 打疫苗6大QA:施打年齡、廠牌、各國情況一次看 ... 居家隔離 #居隔 #補助 #停課 #小孩 #居家隔離通知書 #補償金 #匡列 #疫情 #1000元 #檢疫 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#62.文化部兒童電視節目補助《我愛歡喜》等5案獲選- 文教新聞

文化部影視及流行音樂產業局今天(8日)公布「107年度兒童電視節目製作補助案」補助名單,共有5件節目案獲得補助,節目類型包括戲劇、非戲劇及動畫 ... 於 www.ner.gov.tw -

#63.桃園市政府文化局104年影視補助電視節目《自然不自然 桃園 ...

一、依據天稜澄水媒體科技股份有限公司106 年6 月13 日106-0613A 號函辦理。 二、旨揭電視節目為本局104 年度獎助影視產業補助案,內容專為兒童及青少年設計,並與本市 ... 於 www.cpes.tyc.edu.tw -

#64.::: 臺北市政府文化局:::-藝文補助-申辦查詢

申請期別 計畫名稱 申請者 104‑1 聽你聽偶‑兒童少年節目 雲豹國際有限公司 104‑1 小島大象‑兒童電視電影製播 雲豹國際有限公司 104‑1 2015《雲豹森林》大陸巡迴演出 如果兒童劇團 於 www.culture.gov.taipei -

#65.標題:「台北縣兒童醫療補助計畫」「新希望關懷卡」免費就醫

好消息,過年拜拜準備食材不用再出門傷腦筋,圍爐也不用外食忍受群聚的風險,台灣廣播公司現正推出年菜優惠專案. 2022/9/15 上午12:07:44. 關心您的健康. 於 www.taiwanradio.com.tw -

#66.顛覆!故事STEAM | IC之音竹科廣播FM97.5 - IC975

兒童 故事-熱門收聽排行榜 ... 小青姐姐和蒸氣哥哥在這集節目特別要來感謝大家並且回覆留言,而且我們還準備了聖誕& ... 本節目由文化部影視及流行音樂產業局補助製播. 於 www.ic975.com -

#67.桃園市政府藝文設施管理中心FAQ

如觀賞兒童節目請家長陪同欣賞,請勿單獨讓12歲以下兒童自行觀賞節目;如有行動較不便或健康狀況不佳之年長觀眾,亦請家屬陪同欣賞,以維護安全。 Q6:售票節目一定要每 ... 於 www.afmc.gov.tw -

#68.彰化縣政府民間團體申請一般性兒童及少年福利服務活動補助

民間團體申請一般性兒童及少年福利服務活動補助 ... 及慈善公益活動有關性質,參與對象應以「兒童少年」或「弱勢 ... 錄影節目帶、影片、光碟、磁片、電子訊號、遊. 於 social.chcg.gov.tw -

#69.行政院客家委員會補助製作客家議題電視節目作業要點

申請節目名稱:. 申請節目類別:(請勾選). □兒童節目類(□節目□單元). 2. □卡通動畫配音類:. (1)□部分配音. (2)□全集以客語配音(□節目□單元). 於 www.hakka.gov.tw -

#70.106年「教育部補助媒體製作刊播終身學習節目或內容」補助 ...

106年「教育部補助媒體製作刊播終身學習節目或內容」補助案件一覽表 ... 補助經費. (元). 辦理期程. 刊播時段. 事業地. 1. 大新竹廣播股份有限公司兒童床邊音樂故事. 於 ws.moe.edu.tw -

#71.老人福利 - 高雄市政府社會局

箭號, 低收入戶失能老人養護服務補助 ... 箭號, 輔具服務及居家無障礙環境改善補助(承辦單位:衛生局) ... 兒童及少年福利 .托育福利 .老人福利 .身心障礙福利. 於 socbu.kcg.gov.tw -

#72.中華民國一百零六年度電視金鐘獎獎勵辦法 - 全國法規資料庫

所稱兒童少年節目,指針對兒童或少年製播之節目。 ... 電視節目製作、紀錄片製作或資深演藝人員參與演出電視節目等相關補助,其參賽節目名稱應與獲補助節目名稱相同。 於 law.moj.gov.tw -

#73.中華民國104年施政年鑑: 104年行政院重要施政方針及施政成果

(四)廣播電視事業 1 、補助公共電視製播電視節目包括戲劇、紀錄片、視障版單元劇、銀髮族服務、兒童少年、文化藝術、音樂等, 104 年計製播 767 小時。 於 books.google.com.tw -

#74.疫情衝擊下,香港基層家庭及兒童面臨心理健康挑戰 - 關鍵評論網

這是家住香港九龍深水埗的徐女士的心聲。 有研究指出,新冠疫情爆發後,各界對於兒童的心理健康越來越關注。在生活壓力緊繃的香港,兒童 ... 於 www.thenewslens.com -

#75.57廣播金鐘|兒童節目獎:大耳朵探險家(參賽單位 - YouTube

57廣播電視金鐘獎#金鐘57 #GBA57 第57屆廣播金鐘得獎資訊 (1)電臺品牌行銷創新獎-用聲音為時代下註解(參賽單位:正聲廣播股份有限公司)(2)創新 ... 於 www.youtube.com -

#76.文化部公告「111年度廣播節目製播補助案」獲補助名單

文化部公告「111年度廣播節目製播補助案」獲補助名單 ... 節目名稱, 團隊/公司名稱, 補/獎助金額 (單位:元), 備註 ... 節目類型(兒童少年類). 於 www.taiwanradio.org.tw -

#77.第55屆廣播電視金鐘獎官方網站

所稱兒童節目,指針對未滿十二歲之兒童製播之節目。 ... 由本局另遴聘專業人士組成特別獎項評審小組為之;評審結果及評審委員名單,將於文化部獎勵補助資訊網對外公開。 於 gba.tavis.tw -

#78.文化部影視及流行音樂產業局】「111年度影視人才培訓補助 ...

四、補助類別:. (一) 編劇人才培訓類. (二) 演員或幕後專業人才培訓類. (三) 產學合作培訓類. (四) 兒童節目製作培訓類. (五) 影視從業人員海外研習 ... 於 www.acad.ntnu.edu.tw -

#79.王鴻薇確診改打空戰吳怡農嘆被當稻草人-焦點 - HiNet生活誌

王鴻薇昨凌晨透過臉書表示,前晚她輕微咳嗽,再加上要上節目,做快篩發現 ... 政補助地方開辦學習中心,以公辦民營提供平價且優質的兒童英語會話及 ... 於 times.hinet.net -

#80.美意淪分贓1/文化部補助兒童節目製作遭踢爆球員兼裁判

蔡英文總統出席第8屆「金漫獎」頒獎典禮時,曾宣示要當一位有漫畫和動畫政策的總統。隔年,文化部就開辦兒童電視節目補助,至今5年,知情人士透露說, ... 於 www.ctwant.com -

#81.古曜威、梁佑南,人「聲」初體驗,空中傳愛獻聲公益

古曜威剛出道時,許多電台及電視節目紛紛邀約,但當時剛出道的他,可說是省 ... 提供電話問安、送餐、陪同就醫、家事整理、經濟補助等照顧服務之外; ... 於 www.winnews.com.tw -

#82.嘉市肉品市場現代化設施自付逾2千萬元?農委會澄清

(中央社記者楊淑閔台北14日電)嘉義市長黃敏惠稱「嘉義市肉品市場現代化設施,中央全額補助支票,最後還是要地方負擔2400萬元」,農委會今天表示所言 ... 於 news.cts.com.tw -

#83.偏鄉學童兒童節禮物蘇揆拍板35億補助營養午餐費用

偏鄉學童兒童節禮物蘇揆拍板35億補助營養午餐費用. 用Podcast訂閱本節目 Rti 中央 · 時間:2021-04-01 15:33; 新聞引據:採訪 · 新聞引據:採訪 · 撰稿編輯:王韋婷 ... 於 www.rti.org.tw -

#84.文化部107年度兒童電視節目補助名單揭曉 - 影響電子報|

例如獲補助節目《未來宅急便》以精緻的動畫內容啟發兒童想像力、情感交流、反思重要議題,並提升美學涵養;《閻小妹福爾摩沙大冒險》引導兒童學習鄉土文化 ... 於 nwes.vapat.org.tw -

#85.津貼/補助【廣播】最新徵才公司 - 104人力銀行

多元頻道優質節目東森電視以多樣化的頻道,滿足不同觀眾族群的收視喜好。 秉持專業製作的新聞、綜藝、戲劇、以及兒童節目,屢屢獲得各種獎項肯定。 以「東森創作」為品牌的 ... 於 www.104.com.tw -

#86.本土兒少節目怎跟《鬼滅之刃》搶眼球?業界編劇點出破題關鍵

「現在孩子就是在看日本動畫,有文化差異在,所以不會在裡頭看見自己的生活、熟悉的場域。」富邦文教基會總幹事冷彬,目前也投身兒童節目開發,她表示好的 ... 於 www.storm.mg -

#87.《水果冰淇淋》播出已超過23年!趙自強:每個人都小看兒童節目

《水果冰淇淋》是台灣最長壽本土兒童節目,1988年7月1日公視正式開播, ... 前瞻預算的補助,製作團隊決定籌拍「水果奶奶」IP動畫電影《妖果小學—水果 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#88.2023 年春季國際影視市場展臺灣館聯合徵件資訊 - 文策院

電視類:包含但不限於兒童節目、紀實節目、娛樂節目、新聞節目、戲劇 ... 「香港國際影視展」參展住宿補助:香港貿易發展局將會以最終臺灣館徵件結果 ... 於 taicca.tw -

#89.高雄新生兒補助 - langtrans.cz

110-06-02 防疫期間「高雄市發展遲緩兒童早期療育費用補助」申請補充說明. 配合防疫措施,減少非急迫今年各縣市政府公布最新生育獎勵津貼, 單胎補助最高 ... 於 langtrans.cz -

#90.救星教養院 - 原視新聞網

47年不間斷照顧腦性麻痺兒童救星教養院獲獎. 17. 得獎者財團法人天主教會花蓮教區救星教養院。 ... 918花東震災房屋復建內政部拍板補助方案 ... 於 news.ipcf.org.tw -

#91.中華民國一百十一年度影視人才培訓補助要點 - 課外活動組

二、補助類別. (一) 編劇人才培訓類。 (二) 演員或幕後專業人才培訓類。 (三) 產學合作培訓類。 (四) 兒童節目製作培訓類。 (五) 影視從業人員海外研習類。 於 cmu-eca.cmu.edu.tw -

#92.即時新聞 - 中時新聞網

信誼兒童動畫獎國北教大附小囊括2特優. 13:122022/12/18. 生活. 第14屆信誼兒童動畫獎昨(17)日揭曉,國北教大附小《我確診了?》及《我愛游泳》抱走兒童組2座特優 ... 於 www.chinatimes.com -

#93.客家台節目音樂關鍵字連2天捷報再奪亞洲電視大獎| 娛樂 - 中央社

我叫江東平」昨天才在新加坡舉行的「亞洲影藝創意大獎」拿下最佳兒童節目獎,今晚在聖淘沙舉辦的2022亞洲電視大獎(Asian TV Awards)頒獎典禮再傳捷報, ... 於 www.cna.com.tw -

#94.臺南市政府影視支援中心

最新消息 · 2022台灣國際兒童影展全國巡迴來囉......... · 「111年度岸內影視基地搭景拍片團隊徵選計畫」 補助名單公告 · 2022家鄉紀錄手─社區影像紀錄人才培訓班招生 · 2022 ... 於 asc.tainan.gov.tw -

#95.國際大放異彩!客傳會獲「亞洲電視大獎」5提名客家電視5提名!

【生活中心/綜合報導】客家公共傳播基金會製作的兒童客語動畫影片、紀錄片等4部作品,入圍第27屆亞洲電視大獎「最佳單集數位節目或短片」,此外客傳 ... 於 www.hpcf.tw