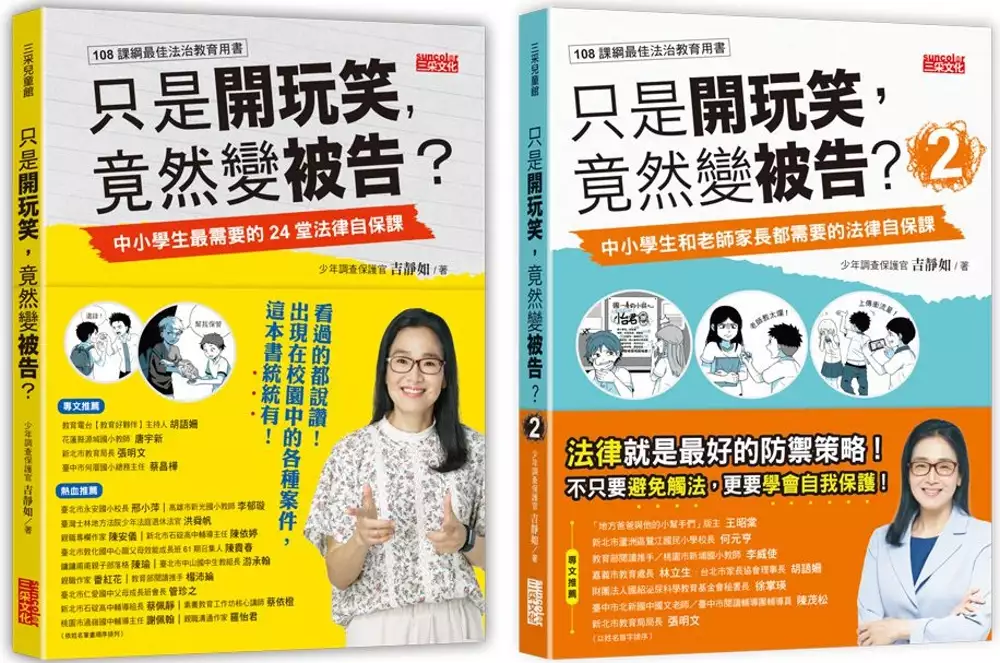

反毒宣導的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦嘉柏‧麥特寫的 癮,駛往地獄的列車,該如何跳下?【2022增訂版】:沈迷於毒品、菸癮、酒癮、工作或是古典音樂唱片,某種程度的強迫症、焦慮、執意,都可能是成癮 和吉靜如的 只是開玩笑,竟然變被告?套書1+2(共2冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站戰毒紀反毒宣導影片(動植物防疫檢疫局基隆分局)也說明:

這兩本書分別來自新自然主義 和三采所出版 。

中華大學 企業管理學系 徐子光、葉鳴朗所指導 李文修的 藥物濫用認知、態度與反毒教育需求之研究—以苗栗縣某高中為例 (2021),提出反毒宣導關鍵因素是什麼,來自於藥物濫用、態度、認知、反毒教育。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 健康促進與衛生教育學系 郭鐘隆所指導 張盈潔的 某高級中等學校學生對於3D VR反毒教材的評價:以解構式計畫行為理論為例 (2020),提出因為有 虛擬實境、解構式計畫行為理論、高級中等學校學生、反毒、藥物濫用防制的重點而找出了 反毒宣導的解答。

最後網站拍反毒影片疑影射藝人法務部要廠商改劇本避標籤則補充:法務部表示,依據政府反毒政策,今年的反毒宣導以大麻防制為主題,大麻為列管第二級毒品,委由廠商辦理影片拍攝事宜。 法務部官員指出,廠商在網路張貼 ...

癮,駛往地獄的列車,該如何跳下?【2022增訂版】:沈迷於毒品、菸癮、酒癮、工作或是古典音樂唱片,某種程度的強迫症、焦慮、執意,都可能是成癮

為了解決反毒宣導 的問題,作者嘉柏‧麥特 這樣論述:

心理學必讀教科書 「癮」,是罪?是病?還是一種傷痕? 獲頒加拿大最高榮譽平民勳章的嘉柏‧麥特GABOR MATÉ對成癮感性而科學的診斷 ▶ 2022增訂 專訪:選書人/精神科醫師/前成癮者 再版推薦序:支持&推動大麻合法化 ▶ 《波特蘭旅館》的人們 一個成癮者之所以造成,以及他所面臨的困境,從來不只有藥物問題。 波特蘭旅館是加拿大一個提供協助與支持藥(毒)癮者的計畫,在爭議聲中堅持提供成癮者戒毒用藥品、精神科藥物和愛滋病藥物,以及成癮者同時也迫切需求的其他醫療診治、食物、各種生活打理與重建社交生活。 這過程從圈外人看總認為沒有意義。因為進出旅

館的人們往往反覆再反覆的出現,直到死去。 ▶ 癮,它來自於試圖改善生活體驗,而這通常有其雙面性 然而,從科學的角度來探討,或許能消弭一些常見的誤解。 成癮無關乎身份或地位,癮的對象可能是物品或行為,它可以是工作狂、無法節制的購物、運動、或整形、甚至一般人不自覺是癮的收藏(作者即是古典音樂唱片成癮),也可以是菸癮、藥癮、毒癮。 這是一種希望改變平常生活的要素,當人沈迷於造就情緒上的衝動,並滿足渴望的瞬間,就是癮帶來的樂趣所在,在這行為造成妨礙或傷害而難以停止時,就是上癮了。 但無論是波特蘭旅館流連於不同藥癮的底層人們,或者是一般的人們,成癮是人的問題,藥物不是

主因。 美國研究報告指出在戰場上,隨處可見的屍體和敵方攻來的壓力雙重夾擊造成使用藥物並成癮的士兵佔了一大部分。而這其中回國的士兵中成癮者高達20%,但他們出發前達到成癮標準的卻不到1%。 ▶ 成癮者追求的,只是腦部的化學物質 麥特醫生試圖透過腦部造影一窺腦部運作樣貌,並對照大規模的研究結果檢視何種遺傳特性導致成癮、以及生活經歷如何影響成癮者的腦部路徑。 無論是購物、開車、性、飲食、運動等等,無論是出於天性或刻意作為,跟藥癮者腦內啟動的部位是相同的。然而上癮並不是好比病毒入侵身體,其源頭是一套複雜的神經和情感機制。成癮並不是一種疾病,把成癮看成疾病都是縮小他的醫學問

題。 更具體地說,成癮者不是對上癮的事物成癮,他們耽溺的是多巴胺和腦內啡所給予的反饋,由於腦內多巴胺系統與腦內啡系統變得不敏感、失去正常調節與運作迴路等因素,因而陷入看不見終點的渴求。然而借助化學物質產生的「嗨」的感覺後,也會對腦部造成長期影響,如此惡性循環,被改寫的大腦讓人猶如墮入餓鬼道,驅動著成癮者深陷難以填滿的渴望或空虛: ● 當藥物駕馭了成癮者未發育完成的腦部機制,一位成癮者自述:對外展現出來的自我,就是一個一直被拘束的小孩。他的行為和腦部幾乎無法發展成熟。 ● 多年受到藥物影響後,成癮者的眼窩額葉皮質鼓勵他採取自我傷害的活動。 尼克,從小和他的雙胞胎兄

弟一起被他們的父親不斷碎念垃圾等負面用語。他的雙胞胎兄弟在青年時期因不堪負荷選擇結束自己的生命。而尼克,長大後成為了成癮者。 科學文獻幾乎一致認為藥物成癮是慢性腦部症狀。對類風濕性關節炎患者,沒有人會去指責他們的關節炎復發,其中道理就在於復發就是慢性疾病的特徵之一。 ▶ 成癮歷程時常來自於幼年經歷、與生活的高度壓力 然而成癮不是無端產生的,麥特醫生對於容易成癮的敏感個體,其成癮人格有了精闢的評語:愛的劣質替代品。 就如同一個天才若降生在沒有語言的世界,可能終其一生也不會講話。腦部神經連結與迴路的建立,極大部分受到環境的影響。作者認為成癮亦然。 嬰兒孩童時期

所建立的情感將影響成人後的大腦;對於有長期重度物質依賴的成年人,多數在嬰兒或孩提時期面臨壓力或困境,導致成癮傾向在他們的腦在早期人生階段就被編碼了。即使對孩子疼愛有加,因為壓力或憂鬱無暇陪伴、撫觸孩子的父母,哪怕他們付出在多關愛,他們的負面情感模式仍舊會影響子女的腦部發育。 然而成癮者往往無法看清這源頭與童年經歷的關聯,甚至不敢面對過往遭遇。 作者嬰兒時期曾差點餓死在布達佩斯貧民窟,而其外祖父母則死於奧斯威辛集中營的毒氣室。而在布達佩斯貧民窟時,作者母親更是常常不下床,直到嬰兒時期的作者大哭才下床照顧。嬰兒會大哭整天停不下來是因為,他們感受到父母的焦慮、困難,但不知道怎麼處理,

只能大哭。 ▶ 同理的好奇心是扭轉成癮絕境的起點 但可以慶幸的是,人腦也是有彈性的器官,即使是童年腦的發展「沒得選擇」的重度藥癮者,一些重要腦部迴路仍會持續發展。要重建成癮者的大腦,麥特醫生認為「正念覺察」可以打破這個迴圈。 成癮是脫離現實,為了逃避恐懼跟怨恨,而關注自己的心智,則可重新正視支配成癮行為的負面情緒。他的經驗中,成癮者時常把「我不知道自己是誰」掛在嘴邊,他建議要以出於同理的好奇心,關注發生在自己內在,重新定義自己。 ▶ 麥特醫生的戒癮心法4+1 「會跌倒的才是所謂『人』」。 麥特醫生認為要改變成癮,就是去做,去了解會復犯。這不代表戒癮失敗,而是

重新開始的契機。 【戒癮心法4+1】 1. 重新定義:有意識的觀照自己的衝動(當癮頭上來時)。 2. 重新歸因:檢視衝動的源頭(那些很早以前在腦部設定的神經迴路)。 3. 重估聚焦:當癮頭來時,選擇其他事務(也許只堅持5分鐘,又何妨)。 4. 重估價值:認識成癮衝動對生活造成的影響。 +1. 重新創造:尊重衝動,轉而表現成為創造力 本書特色 (一)以20個案例為主來探討上癮的基調 先介紹一般人所熟知的上癮,也就是所謂的毒癮。以溫哥華喜士定街的波特蘭旅館協會的住戶為主角,細細跟你道來他們的癮,其中最常見的就是毒癮,在那裡死於吸毒過量並不少見。接

著再把你導入他們會上癮的主因,有的是小時候被親人性侵、有的是忍受不了原住民祖靈在身邊無時無刻的親聲細語、也有的是來找親人卻被回饋一針,從此變成居民。 (二)大腦與成癮的關聯性 成癮並不是一種疾病,就算被抓去看醫生,只要你沒有接納你自己、沒有下定決心就無法戒。癮是當你專注於某件事情上很沈迷、很投入而超越了自己能支配的範疇,這是一種人體自行生產的化學物質。成癮的過程大同小異,唯一不同的是,你是沈迷於工作?毒品?購物?遊戲? (三)成為自己「出於同理好奇心」的朋友,不再自我譴責 這個社會給予的不成文的規定有很多,戒癮的第一步就是不要再責怪自己了!你應該要做的是愛自己、尊重自己

,出於關愛、接納、好奇心與開放性來包容自己,只有自己真的開始認識自己的時候才是成功戒癮的第一步。 專業推薦 邱太三 亞洲大學財法系講座教授 李菁琪 北冥有魚國際法律事務所主持律師 李政家 功能神經學專家 何榮幸 《報導者文化基金會》執行長 阮橋本 《倒著走的人生》暢銷書作者 鄭光男 光能身心診所院長 鄧惠文 精神科醫師/榮格分析師 譚熺賢 那可拿新生活教育中心總裁

反毒宣導進入發燒排行的影片

阿翰po影片【全系列】 ➔ https://goo.gl/4Q9HFc

鎖定阿翰 開始訂閱!➔ https://goo.gl/i9aAtg

阿翰Instagram帳號:hanhanpovideo

阿翰影片臉書粉絲團:https://goo.gl/1ZCE3a

阿翰美拍:https://goo.gl/Jf4Dms

阿翰微博:https://goo.gl/sxfjCy

ㄎㄚˊ到底是什麼,我也不懂,有老人家知道嗎?

哈哈哈哈

不知道也沒關係

但大家一定要知道什麼是新興毒品

新興毒品常以咖啡包、梅片、果凍、軟糖、巧克力等方式偽裝,並混入多種毒品,容易對身體造成嚴重危害,甚至提高死亡風險。

面對誘惑,就要學習拒絕藝術,遠離毒害

拒絕毒品你我一定行!

與教育部共同合作

#教育部 #反毒宣導 #謝謝教育部 #拒絕的藝術 #拒毒8招

藥物濫用認知、態度與反毒教育需求之研究—以苗栗縣某高中為例

為了解決反毒宣導 的問題,作者李文修 這樣論述:

本研究旨在探討防制藥物濫用宣導教育於校園中雖已實施多年,但因非正式學科,對於教育宣導工作可能流於形式,希望透過研究來了解苗栗地區高中生對於藥物濫用的態度、認知與反毒教育需求之現況,進而提供未來規畫執行防制學生藥物濫用教育宣導工作者之參考。本研究採問卷調查法,共計發出296份問卷,回收有效問卷267份,研究工具經文獻探討並與指導教授討論後,編制而成,透過SPSS套裝軟體進行敘述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、迴歸分析,研究結果如下:(一)高中生對藥物濫用認知、態度與反毒教育需求之看法:1.高中生在藥物濫用認知整體方面,平均數分數為3.42,可得知多數高中生對於毒品認知表現在水準之上,

但在毒品認識、危害性面向中對於毒品名稱、對人體產生不良影響及社會危害性較不熟悉,可加強這類的教育宣導。2.高中生在藥物濫用態度整體方面,得分平均數4.62,多數學生都有正向的態度,亦即沒有吸毒傾向且不贊成濫用藥物。3.高中生在反毒教育需求整體方面,得分平均數3.06,可知多數學生都有正向的需求,亦即對反毒教育學習的動機、教學方式及宣導者皆有一定的需求。(二)不同背景之高中生對藥物濫用認知、態度與反毒教育需求之差異性:1.不同性別之高中生,在藥物濫用態度上具有顯著差異,女生普遍高於男生,認知與反毒教育需求無顯著差異。2不同就讀年級之高中生,在藥物濫用認知上具有顯著差異,態度與教育需求無顯著差異,

在認知方面高三普遍高於高一,顯見從高一就開始宣導對於認知提升是有幫助的。3.不同個性之高中生,在藥物濫用認知上具有顯著差異,個性保守普遍高於外向,態度與教育需求無顯著差異。4.不同家庭氣氛之高中生,在藥物濫用認知上具有顯著差異,其中在成癮性方面,家庭經常吵架的高於普通的家庭氣氛,態度與教育需求無顯著差異。5.不同經濟狀況之高中生,在藥物濫用認知上具有顯著差異,其中在危害性方面,富裕家庭高中生高於其他家庭經濟條件高中生,態度與教育需求無顯著差異。6.不同在校行為表現之高中生,在藥物濫用態度、認知、反毒教育需求上皆無顯著差異。7.班上學業表現不同之高中生,在藥物濫用態度、認知、反毒教育需求上皆無顯

著差異。8.學校進行不同頻率之反毒教育,在藥物濫用態度及反毒教育需求上具有顯著差異,在認知上無顯著差異。經常實施反毒教育宣導的高中生對藥物濫用傾向低於有時及較少,且對於學校提供教育宣導方式的需求較高;研究發現從來沒有的高中生雖然藥物濫用使用傾向較其他高,但卻也希望學校提供多元的反毒教育宣導方式。所以多元宣導方式確實會正向影響學生學習動機。9.曾透過報章媒體或其他方式獲得反毒教育資訊不同頻率之高中生,在藥物濫用態度上具有顯著差異,認知與教育需求無顯著差異,可知運用不同於傳統學校反毒教育宣導方式的媒介,會對高中生藥物濫用態度有正面影響。(三)高中生在藥物濫用認知與藥物濫用態度具有正向影響。(四)高

中生在藥物濫用態度與反毒教育需求具有正向影響。(五)高中生在藥物濫用認知與反毒教育需求具有正向影響。本研究結果發現,某公立高中生對於藥物濫用的危害性與法治規範較不熟悉,建議學校可納入往後宣導重點,以提升學生拒絕藥物濫用認知、態度及生活技能;另發現學生對於反毒教育宣導活動皆表達高度參加意願,但不贊同學校辦理講座類型宣導活動,所以可以建議學校辦理互動式或是體驗式的反毒教育活動,較易引起學生的學習動機。

只是開玩笑,竟然變被告?套書1+2(共2冊)

為了解決反毒宣導 的問題,作者吉靜如 這樣論述:

學法律保平安!從小建立正確觀念! 不只要避免觸法,更要學會自我保護! 原來給人家取綽號是犯法的? 罵人家「神‧經‧病」,每個字都是錢? 如果我懂法律,我就會知道, 有些話不能說,說出口的話,一個字可能要罰一萬。 我就會知道,有些事不能做,不能隨便拿人家東西當作開玩笑、 不能因為無法拒絕就幫別人保管危險的東西、不幫別人買賣東西、 更不可以隨便給別人看我的身體,或是把很重要的資訊給別人…… 這些,都是「法院的少年調查保護官」教我的事。 【書籍資料】 ◎無注音,適合10~18歲青少年、老師、家長閱讀 ◎教育議題分類:法治教育 ◎學習領

域分類;社會、綜合活動 本書特色 《只是開玩笑,竟然變被告?:中小學生最需要的24堂法律自保課》 本書是少年調查保護官吉靜如,全書共有24章,收錄校園與法庭案例,為解決校園霸凌、言語暴力、性平、毒品、詐騙、暴力、賭博行為等重大法律問題而寫成,是第一本給現代青少年與兒童的法律知識書,能夠幫助孩子辨識危險、遠離威脅、做對的事。孩子將透過本書提供的各種案例與解說,瞭解個人的「行為與責任」,既避免觸法,又能建立法治觀念,妥善保護自己。 •台灣第一本寫給現代青少年與兒童的法律知識書。 •包含校園與地方法院的大量案例,呈現青少年最容易疏忽的危險事件。 •全書包含霸凌、言語暴力、

性平問題、毒品、詐騙、暴力、賭博行為等重大問題。 •親子共讀最好,更推薦每篇加以討論,可以有效引導孩子辨識危險、遠離威脅、做對的事。 《只是開玩笑,竟然變被告2:中小學生和老師家長都需要的法律自保課》 26則逼近法律紅線、瀕臨危險處境,甚至已經句句犯罪的青少年現場!青少年要看,家長老師更要看!大人的第一反應,不只關係到孩子如何面對事件,也關係到老師/家長本身的職責與義務!更驚心動魄、更多真實案例,一再挑戰現代父母與師長的神經。法律教育做在前面,比司法量刑做在後面更好!每個家庭都不希望遇到這些事件/案例發生!法治教育的「超前部署」,絕對是家庭教育重要的一環!也是青少年長大之前必知

的最重要一哩路! •蒐集各種青少年容易觸法案例,包含未成年間的金錢交易、毀謗污辱、言語威脅或網路行為等,請務必留心注意。 •建立青少年最重要的法治思維,避免因為一時衝動鑄下大錯或是遇上無可挽回的危險事件! •強化校方、師長、家長等成人的危機處理,採取正確的引導方式,保護被害者,防護二次傷害! 熱血推薦 「地方爸爸與他的小幫手們」版主 王昭棠 新北市蘆洲區鷺江國民小學校長 何元亨 台北市永安國小校長 邢小萍 教育部閱讀推手/桃園市新埔國小教師 李威使 高雄市新光國小教師 李郁璇 嘉義市教育處長 林立生 台北市地方法院少年法庭退休法官

洪舜帆 台北市家長協會理事長/教育電台【教育好夥伴】主持人 胡語姍 花蓮縣源城國小教師 唐宇新 財團法人國紹泌尿科學教育基金會秘書長 徐掌瑛 新北市教育局局長 張明文 新北市石碇高中輔導主任 陳依婷 台北市敦化國中心韻父母效能成長班61期召集人 陳貴春 鏞鏞甫甫親子部落格 陳瑜 臺中市北新國中國文老師/臺中市閱讀輔導團輔導員 陳茂松 台北市中山國中生教組長 游承翰 親職作家 番紅花 教育部閱讀推手 楊沛綸 台北市仁愛國中父母成長班會長 管珍之 台中市何厝國小總務主任 蔡昌樺 素養教育工作坊核心講師 蔡依橙 新北市石碇高

中輔導組長 蔡佩靜 桃園市過嶺國中輔導主任 謝佩翰 親職溝通作家 羅怡君 (以上依姓名筆劃排列) 「吉官這二本著作,應成為家長、老師以及學校行政人員在引導孩子時的寶典。」──新北市教育局長 張明文 「吉官這本書,是你在人生路上的護身符。」——教育廣播電台教育好夥伴主持人 胡語姍 「相信老師們看過後會更清楚,自己該引用那些故事與孩子們分享!」──花蓮源城國小教師 唐宇新 「匯集了時下學生常犯的錯誤行為,釐清了一般人對於法律上似是而非的迷思。」──新北市石碇高中輔導主任 陳依婷 「我很喜歡吉官的演講,吉官能把她的專業寫成書讓孩子了解,不要傷害他人

,也要懂得保護自己,自己錯了,錯在哪裡很重要,這是一本很棒的書。」──臺北市敦化國中心韻父母效能成長班61期召集人 陳貴春 「孩子需要知道這些事!學校課本沒講到的,讓這本書告訴你。」──教育部閱讀推手 楊沛綸 「讓孩子們了解守住自己且自保,是當今很重要的課程!」──臺北市仁愛國中父母成長班會長 管珍之 「這本書真的是法治教育最佳讀本。」——何厝國小總務主任 蔡昌樺 「一本校園親師生都該擁有的工具書,吉官以淺顯的文字與真實案例書寫,簡直就是家長和老師們用來輔導、管教烈火青春少年的最佳武功秘笈!」──桃園市過嶺國中輔導主任 謝佩翰 「相信讀者看過這本書後,會更懂得謹言

慎行。」──新北市蘆洲區鷺江國民小學校長 何元亨

某高級中等學校學生對於3D VR反毒教材的評價:以解構式計畫行為理論為例

為了解決反毒宣導 的問題,作者張盈潔 這樣論述:

本論文旨在運用解構式計畫行為理論來探討某高級中等學校學生對於3D VR反毒教材之評價。研究對象為某高級中等學校學生共90位,在體驗完3D VR反毒教材介入後,用結構式問卷進行調查,並詢問學生對於觀看3D VR反毒教材之意見。研究結果顯示,模型的測量模式具有良好的信效度,運用PLS-SEM路徑分析,共有8個分析路徑有顯著相關,在結構模式方面則發現(1) 對於態度構面,知覺有用性以及相容性皆呈現正向顯著影響,而知覺娛樂性則呈現不顯著 (2) 對於主觀規範構面,重要他人影響亦呈現正向顯著影響 (3) 在知覺行為控制構面,資源助益條件及自我效能呈現正向顯著影響,而科技助益條件並未呈現顯著的結果 (4

) 態度、主觀規範以及知覺行為控制構面亦皆對未來使用3D VR反毒教材之行為意圖有顯著正向影響。使用3D VR反毒教材的高中生態度、主觀規範、知覺行為控制對於行為意圖的解釋力達到55.4%。結果顯示與科技結合之創新的反毒教材,對青少年學習反毒的意願有正向的效果,值得後續研發並推廣。

反毒宣導的網路口碑排行榜

-

#1.9月4日反毒宣導ppt,請各班導師下載使用

依本府教育處學管科109年8月3日府教學字第1090143591號函辦理,109學年度9月4日(週五)為校園反毒日,各班導師於7:40-8:10完成入班宣講。 於 www.zcjh.hlc.edu.tw -

#2.反毒宣導海報-成癮是一種腦部疾病

目前位置: 首頁 > 便民服務 > 廉政專區 > 防貪專區 > 其他宣導(洗錢防制、反賄選、毒品防制) > 反毒宣導海報-成癮是一種腦部疾病. print. 請按Ctrl+P即可列印. 於 www.moeaboe.gov.tw -

#4.拍反毒影片疑影射藝人法務部要廠商改劇本避標籤

法務部表示,依據政府反毒政策,今年的反毒宣導以大麻防制為主題,大麻為列管第二級毒品,委由廠商辦理影片拍攝事宜。 法務部官員指出,廠商在網路張貼 ... 於 www.cna.com.tw -

#5.苗栗縣政府舉辦友善校園宣誓推動反詐騙反毒品- 社會- 中時

苗栗縣政府31日在竹南鎮大同高中舉辦友善校園反詐反毒宣導,由大同高中熱舞社開場表演。(謝明俊攝). 苗栗縣副縣長鄧桂菊頒獎表揚獲得國際U15田徑賽 ... 於 www.chinatimes.com -

#6.反毒宣導屢出奇招內政部:給青少優質成長環境

警政署為反毒宣導再出新招,內政部政務次長花敬群於今(4)日部務會報聽取「反毒宣導再創新」報告,對警政署致力於防制青少年、校園毒品問題及安居緝毒專案,除在客觀 ... 於 www.moi.gov.tw -

#7.反毒宣導影片

反毒宣導 影片 · 發布日期:108-12-29 · 發布單位:臺北榮譽國民之家 ... 於 www.vac.gov.tw -

#8.反毒學苑-宣導影片

還有許多常見的毒品相關迷思,來看看科男如何解救差點被黑衣人騙的小蘭阿姨!! 本影片歡迎各單位於反毒宣導中使用。 請勿再次剪輯、後製,謝謝。 於 www.ctbcantidrug.org -

#9.反毒宣導-財政部南區國稅局全球資訊網

反毒宣導. 法務部與台灣公益廣告協會合作影片-毒字這條路: ... 行政院「安全居住你我守護」反毒宣導影片(連結youtube影音); 行政院安居緝毒專業影片(連結youtube ... 於 www.ntbsa.gov.tw -

#10.反毒影音專區 - 教育部防制學生藥物濫用資源網

首頁 >> 文宣專區>> 反毒影音. 文宣品 · 漫畫專區 · 反毒影音. ◇ 請選擇類別:. 請選擇, 創意影片, 網路影片, 宣導短片. ◇ 請輸入關鍵字: ... 於 enc.moe.edu.tw -

#11.【反毒宣導影片】-「毒字這條路」、行政院「安全居住你我守護」

【反毒宣導影片】-「毒字這條路」、行政院「安全居住你我守護」、行政院「安居緝毒專案」、警政署「安居專案」 於 www.hpa.gov.tw -

#12.無毒家園親子探索營法務部教育部同來關心| 反毒

嘉義市毒品危害防制中心於暑假期間辦理多元且具創意的反毒營隊活動, ... 放棄的反毒宣導,嘉義市毒品危害防制中心今年暑期營隊精華場「無毒家園親子同 ... 於 www.epochtimes.com -

#13.法規內容-教育部補助反毒宣講團實施要點

研習或特定人員教育宣導辦理,並列計教師研習時數。 六、課程安排: 授課時間每節為五十分鐘,講授參考題綱如附件一。 七 ... 於 edu.law.moe.gov.tw -

#14.反毒知識宣導- 反毒大本營-民眾版 - 法務部

法務部 教育部 衛福部 反毒大本營 · 資訊安全政策 隱私權保護宣告 資料開放宣告 各地方毒品危害防制中心 民意信箱. 法務部地址:10048 臺北市中正區重慶南路一段130號 ... 於 antidrug.moj.gov.tw -

#15.校園反毒宣導教育

H先生,角色「美美」化身反毒大使,幽默插畫透過網路和公車捷運,宣導如何聰明拒絕毒品誘惑。 透過戲劇宣導毒品危害,根據警政署統計,102到106年青少年吸毒人口從7491 ... 於 www.facebook.com -

#16.屏警前進校園宣導防詐反毒交通安全| NOWnews 今日新聞

[NOWnews今日新聞] 屏東縣警察局、屏北高中及全國家長協會合作組成宣導團,進入校園共同宣導防詐、反毒、交通安全等重要議題,希望提高學生... 於 today.line.me -

#17.反毒宣導

反毒宣導. 【防制學生藥物濫用】轉知教育部與「中國信託反毒基金會」聯合製作「拒毒反詐騙全民動 ... 海洋委員會海巡署南部分署防溺(毒)及CPR急救教學等為民服務宣導. 於 military-osa.ncku.edu.tw -

#18.106年反毒宣導要點

106年反毒宣導要點. 106年度反毒宣導要點.ppt. 瀏覽數:133. 分享. Line Facebook twitter. 本功能需使用支援JavaScript之瀏覽器才能正常操作. 於 lifestudent.tnnua.edu.tw -

#19.反毒影片

反毒宣導 微電影「愛不孤毒」 -臺北市政府警察局少年警察隊. 影片10:25處為107.10.29 少輔會王督導到本校反毒研習講座時所輔導之學生. 1.為強化青少年防毒拒毒正確 ... 於 web.dcsh.tp.edu.tw -

#20.屏警前進校園宣導防詐反毒交通安全

[NOWnews今日新聞]屏東縣警察局、屏北高中及全國家長協會合作組成宣導團,進入校園共同宣導防詐、反毒、交通安全等重要議題,希望提高學生自我防護 ... 於 www.msn.com -

#21.反毒標語-嘉義市政府警察局檔兒童少年宣導

遠離毒害,幸福永在 吸毒等於自殺,拒毒健康快樂 咕嚕咕嚕吞下肚,藥用過量反是毒 要健康不要毒,請勿濫用藥物 珍惜生命,請拒絕毒品誘惑 拒絕毒品,一生幸福。好奇吸毒,永無前途 一日吸毒,終身痛苦!一日拒毒,永保幸福! 勇敢做自己,別讓毒品帶走你 於 www.ccpb.gov.tw -

#22.我想申請校園/社區反毒宣導 - 新北市毒品防治辦公室

校園/社區反毒宣導. 毒品、戒癮,在生活上,我們可能都只是從新聞聽到,但別感覺議題離自己有多遠,因為我們的生活,就充斥著毒品的誘惑也存在著努力戒除毒癮的人, ... 於 drugfree.ntpc.gov.tw -

#23.反毒宣導

首頁 > 宣導與活動 > 反毒宣導專區 · 友善列印 · 張貼至「Facebook」 · 張貼至「Twitter」 · 張貼至「Plurk」 · 張貼至「Google+」 · 張貼至「Line」 ... 於 www.hccp.gov.tw -

#24.家長反毒宣導單

家長反毒宣導單. 1c4d7f144b651c9e962122634c6159a2.jpg · 023081f8a59d507ae39e6d9744a49da9.jpg · 批次下載附件. 瀏覽數:749. 國立岡山高級中學校址: 82041高雄市 ... 於 www.kssh.khc.edu.tw -

#25.反毒宣導

反毒宣導 EP1 施用毒品如何造成健康損害. 滾滾創意. 27 subscribers. 反毒宣導EP2 正確認識安非他命. 滾滾創意. Search. Info. Shopping. 於 www.tn.edu.tw -

#26.反毒入班宣導- 教官室

反毒 入班宣導. 拒毒系虛擬網紅Youtuber華特和潔西卡,以新型態毒品為主題製作 ... 於 www.ttvs.ntct.edu.tw -

#27.反毒懶人包-我的未來我作主 - YouTube

教育部配合行政院「新世代反毒策略」,因應毒品包裝樣態改變, ... 透過反毒懶人包,一同守護我們的孩子. ... 反毒宣導 EP2 正確認識安非他命. 於 www.youtube.com -

#28.反毒宣導- 權益保障- 憲兵指揮部全球資訊網 - 國防部

反毒宣導 · 一、堅持拒絕法: 我不做違法的事情。 · 二、告知理由法: 吸毒是違法犯罪的事,你不要害我。 · 三、自我解嘲法: 沒辦法,我就是害怕啊,不要 ... 於 afpc.mnd.gov.tw -

#29.永和扶輪社邀劇團宣導反毒期待學生向毒品說「不」 - 生活

〔記者翁聿煌/新北報導〕近年來新興毒品不斷推陳出新、包裝變化多,且內容物多為混合式毒品,吸引年輕學子好奇誤用,新北市福和國中舉辦反毒宣導 ... 於 news.ltn.com.tw -

#30.反毒宣導文宣 - 衛生局- 金門縣政府

反毒宣導 文宣 · 不要找麻煩 · 破解網路涉毒危機 · 網路奇怪話術,提高警覺小心 · 新興毒品 · 毒品成癮是腦部疾病 · 大麻濫用危害宣導 · 染毒四徵兆 · 為毒卸妝破解毒品美麗偽裝. 於 phb.kinmen.gov.tw -

#31.法務部反毒宣導徵演員謝和弦自薦「只收420元」!網笑:太便宜

藝人謝和弦今(7)日在臉書上貼出法務部在為拍攝反毒宣導片選角的資訊,寫下「那個其實小明可以找我演,我只收420元」,原來該宣導片中的「小明」角色 ... 於 star.setn.com -

#32.「奔放青春無毒有我」替代役反毒宣導一起向毒品說「不」

毒品入侵校園的情形日益嚴重,役政署除致力於替代役男尿液篩檢及諮商輔導作業外,也派同是青少年的替代役公益大使團至全國各機關學校進行反毒宣導,強化青少年拒絕毒品 ... 於 www.nca.gov.tw -

#33.恐嚇式宣導和沒意義的反毒活動,台灣矯枉過正的「毒品教育」 ...

這些反彈聲音反映了一件事—多數人對於成癮和毒品沒有充分理解。大家可能會想,怎麼會呢?我們的教育不是常常有反毒宣導嗎?甚至連小學生都知道毒品是碰 ... 於 www.thenewslens.com -

#34.反毒宣導~反毒品、反詐騙、反幫派、反色情,青春少年是你

反毒宣導 ~反毒品、反詐騙、反幫派、反色情,青春少年是你 ... Raoping Elementary School of Cihtong Township,Yunlin County,Taiwan. Address: No. 於 zpes.ylc.edu.tw -

#35.反毒宣導影片:好奇心能殺死一隻貓之新興毒品要小心!

08-14 桃園市愛心久久福利協進會慈善基金/學習基... 01-04 反毒宣導影片:從心出發之一起反毒迎接幸福... Next. 於 www.caes.tyc.edu.tw -

#36.臺北市政府毒品危害防制中心-反毒宣導單張

宣導 單張. 每個生命都是珍貴的,但總會面臨各種壓力與誘惑,做正確的決定,結果將完全不同。 毒品沒有毒性輕重的區別,都會傷害使用者的身心健康,千萬不要踏出錯誤的 ... 於 nodrug.gov.taipei -

#37.反毒宣導

臺南市毒品危害防制中心拍攝反毒無國界三國語言反毒宣導影片,影片分別以越南語、印尼語及英語講述我國常見毒品、新興毒品樣態及求助管道。 歡迎各位與外籍友人們一同觀賞 ... 於 health.tainan.gov.tw -

#38.認識毒品,拒絕誘惑──政府校園反毒宣導(大一/邱綉雲報導)

感謝政府施行德政,學校積極配合宣導,108年12月28日下午安排高雄市政府毒品防制局蒞臨學校,進行反毒宣導活動。政府的用意在因應目前社會環境變遷,毒品犯罪案件增加, ... 於 www.iktc.edu.tw -

#39.【軍訓室】反毒宣導

【軍訓室】反毒宣導. 【軍訓室】莫嘗試墨西哥鼠尾草 · 【軍訓室】「喵喵」好毒每年奪60條人命 · 【軍訓室】新興毒品是什麼? 【軍訓室】春暉小組工輔導作手冊2.0. 於 osamt.pu.edu.tw -

#40.校內反毒宣導

澄清網路傳言施用毒品者未來可免服兵役一事,係屬不實訊息,請轉知學生並加強宣導 · 電子煙危害宣導 · 請正視新興以及混合型毒品之危險性,相關致死案例持續攀升. 於 mil.ypu.edu.tw -

#41.拒毒萌芽反毒宣導活動

為配合教育部極力推展紫錐花運動,並使本校反毒志工對於反毒宣導活動能發揮創意, ... 小學反毒宣導,將反毒意識深耕、生根於校園,提升學生對毒品危害認知,期使反毒 ... 於 mtc.jente.edu.tw -

#42.新埔分局反毒宣導活動鼓勵青少年向毒品說不

新埔分局反毒宣導活動鼓勵青少年向毒品說不 ... 有益身心健康戶外運動,特與關西國中棒球隊於8月10日共同舉辦「反毒不飆車,青春少年我最『棒』」預防犯罪宣導活動。 於 social.hsinchu.gov.tw -

#43.公布欄-反毒宣導標語

反毒宣導 標語 · 1 好奇去吸毒,人生塗塗塗。 · 2 用愛牽起手,反毒不失守。 · 3 食毒九輸,無毒才有我。 · 4 我與毒品遠距離,健康與我零距離。 · 5 毒品引進門,全家近鬼門; ... 於 li.taipei -

#44.漫畫、懶人包與教材簡報- 藥物濫用防制宣導文宣- 反毒資源 ...

序號 標題 發布日期 4 企業反毒贏財富 2021‑01‑26 5 認識失眠&正確使用安眠藥 2021‑01‑26 7 常見睡眠Q&A‑鎮靜安眠藥宣導 2020‑12‑29 於 www.fda.gov.tw -

#45.【反毒宣導/活動】2018.08.04無毒青春,健康好行

一、運用活潑生動的互動式反毒宣導方式,提升民眾對毒品危害之知能。 · 二、透過多元化的宣導,強化民眾及青少年拒絕毒品之決心。 · 三、增進青少年及社區 ... 於 clhpharmacy.chimei.org.tw -

#46.反毒宣導網站- 學務處- hcsh

反毒宣導 網站 · 教育部紫錐花運動 · 財團法人台灣紅絲帶基金會 · 臺北市政府毒品危害防制中心 · 反毒大本營 · 中華民國反毒運動促進會 · 反毒線上推廣平台(FB、 ... 於 203.72.56.2 -

#47.轉知教育部國民及學前教育署反毒宣導活動

... 關注反毒議題,邀請奧運選手羅家翎以健康、清新之學生身分拍攝反毒短片(30秒、60秒各1部)及文宣海報1款,檢附資訊如下:. (一) 羅嘉翎反毒宣導 ... 於 www.klgsh.kl.edu.tw -

#48.愛心團體義賣捐血做公益桃警共襄盛舉籲反毒

桃園分局與愛心團體合作反毒宣導,員警謝昀融到場與小朋友互動合影。(讀者提供). 桃園市愛心團體玄恩會於上週六(19日)號召多家民間團體及企業,在 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#49.教官室| 反毒宣導網站資源 - 文華高中

交通車、宿舍、軍校、賃居 / 防制學生藥物濫用 / 反毒宣導網站資源. 教育部防制學生藥物濫用資源網 · 反毒資源專區 · 法務部反毒大本營 · 食藥署-新興濫用藥物資訊專區 ... 於 web.whsh.tc.edu.tw -

#50.反毒宣導讓孩子勇敢說不

高雄左營兒童親子成長班三月份課程,邀請高雄反毒團隊將「事前預防」的概念入班宣導,幫助孩子遠離毒品危害,健康快樂地成長。課後家長與孩子一起 ... 於 tw.tzuchi.org -

#51.影音專區-林子偉No Drugs on My Way 反毒宣導影片

本次 反毒宣導 活動主題「No Drugs on My Way」巧妙融合了林子偉「My Way」走出自己的路和反毒議題,呼籲大家在人生的道路上遠離毒品。 於 police.npa.gov.tw -

#52.台南警小學堂入校宣導宅港反毒防詐護交安

日前市警局前往臺南市學甲區宅港國民小學進行反毒防詐護交安三重守護犯罪預防宣導活動。除了介紹學生較容易遇到的詐騙手法如網路交友詐騙等的最新樣 ... 於 n.yam.com -

#53.反毒宣導成果

1-8-1學校111年度實施反毒入班宣導. 1-8-2五甲入班宣導. 1-8-2實施「1-8-1」項目有運用教育部國教署編製之防毒守門員入班宣導分齡教材,且運用教育部國教署及本縣培訓 ... 於 sites.google.com -

#54.預防犯罪宣導-反毒宣導標語- 屏東縣政府警察局枋寮分局

1.茫,一步步將你推入毒品的陷阱。 2.快樂人生不吸毒。 3.英雄不吸毒。 4.販賣毒品喪天良,吸食毒品失健康。 5.反毒,健康,幸福。 6.無毒的地方,有陽光 ... 於 www.ptpolice.gov.tw -

#55.「安全居住你我守護」反毒宣導影片

廉政宣導影片. _. 網頁功能. [開啟新連結]列印內容. 「安全居住你我守護」 反毒宣導 影片. 發布單位:第四區養護工程處. 中華民國法務部. 3.92K subscribers. 於 thbu4.thb.gov.tw -

#56.彰化縣藥師反毒宣導團開講

彰化縣藥師公會反毒不落人後,投入由小英之友會成立的反毒宣導團。 ◎文╱彰化縣記者李忠罃. 總統蔡英文政見之一打造「無毒家園」,讓毒品遠離國人,守護國民健康。 於 www.taiwan-pharma.org.tw -

#57.反毒宣導---拒絕毒品,迎向陽光.

想多認識或了解,相關宣導資料請至反毒大本營(https://antidrug.moj. gov.t... 於 www.pthg.gov.tw -

#58.新世代反毒宣導資料-長榮大學校安中心

新世代反毒宣導資料. ::: 新世代反毒宣導資料. 各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點 · 教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點 · 防制毒品危害獎懲辦法 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#59.屏警前進校園宣導防詐反毒交通安全

屏東縣警察局、屏北高中及全國家長協會合作組成宣導團,進入校園共同宣導防詐、反毒、交通安全等重要議題,希望提高學生自我防護意識,防犯詐騙和毒品 ... 於 www.nownews.com -

#60.校園反毒宣導可運用資源相關資訊

校園反毒宣導可運用資源相關資訊. 學校如需相關宣導文宣資料,可至以下網站視宣導需求下載運用: (一)教育部防制學生藥物濫用資源網-文宣專區。https://enc.moe.edu.tw ... 於 www.ctsh.mlc.edu.tw -

#61.劇團到校園宣導反毒

... 檢署所帶領演出的校園反毒劇團九日到德和國小推廣反毒教育,透過非傳統式的宣導 ... 引導年輕學子拒絕並遠離毒品的危害,受到師生的熱烈回響,達到反毒宣導目的。 於 deptcrc.ccu.edu.tw -

#62.屏警前進校園宣導防詐反毒交通安全

[NOWnews今日新聞]屏東縣警察局、屏北高中及全國家長協會合作組成宣導團,進入校園共同宣導防詐、反毒、交通安全等重要議題,希望提高學生自我防護 ... 於 news.pchome.com.tw -

#63.「羅嘉翎」擔任教育部反毒代言人一起向毒品說NO

鑑於新興毒品多樣化,為擴大防制學生藥物濫用的宣導效益,教育部特別邀請奧運跆拳道銅牌選手「羅嘉翎」拍攝反毒宣導短片及相關文宣,期透過富教育意涵的宣導短片,傳達 ... 於 www.edu.tw -

#64.反毒宣導標語

反毒宣導 標語 · 1. 快樂人生不吸毒。 · 2. 遠離毒品,迎向朝陽。 · 3. 反毒,健康,幸福。 · 4. 無毒的地方,有陽光。 · 5. 走出陰暗角落,迎接無毒新生活。 · 6. 攜手反毒,共創 ... 於 www.mlps.cyc.edu.tw -

#65.反毒宣導

反毒宣導. 條件查詢; 回上一頁. 1行政院毒品防制會報「拒毒預防 ... 於 www.bsmi.gov.tw -

#66.識詐反毒宣導走入校園東少警結合台東縣少輔會入校分享實例

台東縣警察局少年隊結合台東縣政府少年輔導委員會的校園法治宣導列車前往國立台東專科學校附設高職部,舉行了引人深思的詐騙和毒品宣導活動。 於 www.ettoday.net -

#67.112加強重要節日安全維護-反毒宣導

反毒宣導 標語 01. 快樂人生不吸毒。 02. 吸一口毒,送半條命。 03. 反毒,健康,幸福。 04. 反毒,健康,有陽光。 05. 走出陰暗角落,迎接無毒新生活。 於 www.police.taichung.gov.tw -

#68.【反毒宣導】防制藥物濫用~瞄瞄文宣

二、喵喵-第三類毒品,是一種新興毒品,多與其他毒品混雜於咖啡包中。 三、請各院系所導師協助推廣,可運用班級集會,廣為宣導反毒知能。 戒毒諮... 於 sa.knu.edu.tw -

#69.108.10.09~「反毒高手我最行」反毒宣導活動

為將反毒觀念深耕於附近高中職校園中,由本校服務性社團學生至霧峰農工推動「反毒高手我最行」反毒宣導活動,將春暉反毒、健康、愛人愛己的意涵融入於活動中, ... 於 stafof.cyut.edu.tw -

#70.青春舞YOUNG」反毒宣導MV-校園明星站出來 - 善化區公所

強化全民身心健康及 反毒 識能,臺南市政府毒品危害防制中心特別製作「青春舞Young」 反毒 音樂影片,透過有益運動帶領民眾律動身體,紓解壓力。 影片來源. 於 www.shanhua.gov.tw -

#71.反毒宣導

反毒宣導 · 教育部製作防制學生藥物濫用「華特&潔西卡科普教室」文宣品 · 教育部邀請奧運跆拳道銅牌選手「羅嘉翎」擔任反毒代言人 · 教育部毒品防治文宣「喵喵」EDM1款 · 法務 ... 於 www.wra10.gov.tw -

#72.「教育部106 年拒毒萌芽反毒宣導服務學習模式推廣」活動 ...

「教育部106 年拒毒萌芽反毒宣導服務學習模式推廣」活動照片(九德國小). 說明: 會場海報旗幟佈置情形. 說明: 演出前彩排預演情形. 說明: 葉校長先行頒發感謝狀情形. 於 stuaff01.ncue.edu.tw -

#73.教官室| 反毒宣導

羅嘉翎反毒宣導短片(60秒版) 於 www.kghs.kh.edu.tw -

#74.反毒宣導

反毒宣導. loading icon. / 反毒宣導. 1071116運動會反毒宣導_181120_0005.jpg. 1071116運動會反毒宣導_181120_0012.jpg. 182332.jpg. 182333.jpg. 於 www.hcvs.hc.edu.tw -

#75.宣導專區 - 外國人勞動權益網

發佈日期:2021/09/28更新日期:2022/01/05. 標題:(法務部)反毒大本營-多國語反毒宣導海報. 內容:. 連結:. [另開新視窗]反毒大本營. 圖片:. 於 fw.wda.gov.tw -

#76.反毒資訊及文宣分享 - 桃園市政府毒品危害防制中心

日期 標題 發布單位 112‑04‑11 藥癮治療費用補助方案文宣 心理健康科 112‑04‑11 桃園市政府毒品危害防制中心宣導DM 心理健康科 109‑12‑23 拒毒五招海報 心理健康科 於 nodrugs.tycg.gov.tw -

#77.嘉義縣毒品危害防制中心全球資訊網-反毒宣導

反毒宣導 · 1120704職場反毒宣導-大成長城企業股份有限公司 · 1120629社區反毒巡迴宣導-太保崙頂里 · 1120703社區反毒巡迴宣導-竹崎灣橋村 · 1120703社區反毒巡迴宣導-朴子德 ... 於 cyshb.cyhg.gov.tw -

#78.慈大舉辦校園防毒守門員培訓課程- 花蓮

8月10日師資培訓活動,由已培訓完成的種子講師教授如何使用反毒教具與教案 ... 一同加入藥物濫用宣導的行列,透過學校到社區的連結,讓人人都是反毒 ... 於 www.tcu.edu.tw -

#79.屏警Ⅹ學校Ⅹ全國家長協會公私力合作組宣導團進校園識詐

屏東縣政府警察局局長蔡文峰表示,「防詐、反毒與交通安全」為政府重要推行政策,本次公私立部門結合組宣導團前進校園宣導,除特別感謝屏北高中林宏澤 ... 於 focusnews.com.tw -

#80.中正一分局舉辦112年社區治安會議與民共同反毒反詐騙

... 治安要點、近期常見詐騙手法及防制青少年染毒等議題,針對知毒、識毒、拒毒等面向強化民眾反毒知能;針對常見詐騙手法加強宣導,以分齡分眾的宣導 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#81.(歷史訊息)藥師組成反毒宣導團,深耕社區,反毒意識在地生根

彰化縣衛生局於5月3日上午在彰化市向陽社區活動中心辦理「藥師組成反毒宣導團,深耕社區,反毒意識在地生根」記者會,由彰化縣縣長魏明谷主持,會中邀請彰化縣反毒宣導 ... 於 www.chshb.gov.tw -

#82.「為毒卸妝」 保大警宣導反毒三不一要

宣導 期間除介紹新興毒品偽裝態樣「為毒卸妝」,並呼籲拒毒「三不一要」:1.不隨意接受已開封或他人送的飲料。2.不吃來路不明或標榜「神奇效果」的產品、 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#83.南警小學堂入校宣導宅港反毒防詐護交安

日前市警局前往臺南市學甲區宅港國民小學進行反毒防詐護交安三重守護犯罪預防宣導活動。除了介紹學生較容易遇到的詐騙手法如網路交友詐騙等的最新樣態, ... 於 newsday.tw -

#84.反毒宣導海報- 宣導專區- 犯罪預防宣導

反毒宣導 海報 ... 圖片說明:毒品危害大,別因為一時的好奇,施用毒品,這將使你賠上一生的健康! ... 圖片說明:K他命是我國管制的第3級毒品,吸食K他命將導致您的膀胱失去功能 ... 於 www.hchpb.gov.tw -

#85.嘉市警局攜手企業團體走入校園宣導拒絕性別暴力

嘉義市警察局今天(6日)攜手民間企業團體,在玉山國中辦理「關懷婦幼、保護兒少、 反毒宣導 、淨零霸凌」宣導活動,讓學生透過參與活動,強化自我保護 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#86.全力推動反毒,建立完整社會安全網

重要政策 · 強化青少年反毒宣導:透過分齡、分眾之多元宣導活動,強化親子教育宣導,將藥物濫用防制融入教學,並加強新興毒品宣導。 · 提供毒品檢測快篩試劑,使民眾容易進行 ... 於 www.ey.gov.tw -

#87.反毒宣導 - 亞洲大學軍訓室暨校安中心

反毒宣導. 2021-11-17; 陳國瑀. 這是一張圖片. Share. Print this page. 41354 台中市霧峰區柳豐路500號T:0423321053 or 0919555445 ... 於 dmte.asia.edu.tw -

#88.拒絕性別暴力我+1~「關懷婦幼、保護兒少、反毒宣導

拒絕性別暴力我+1~「關懷婦幼、保護兒少、反毒宣導、淨零霸凌」活動 · 發佈日期:2023-09-06; 發布單位:嘉義市政府警察局 · 發布單位:嘉義市政府警察局公共關係科. 於 www.chiayi.gov.tw -

#89.反毒運動宣導

本校當年度反毒宣導. 為使師生明瞭毒品對身體健康的危害,進而知毒拒毒,本組 ... 於 student.tnua.edu.tw -

#90.反毒種子成軍「前進社區」

毒防局表示,自今年4月起反毒種子前進社區將擴大辦理80場次,結合高雄市毒品防制事務基金會、藥師公會、慈濟大學高雄區無毒有我防毒宣導團、社區發展協會等民間團體號召各 ... 於 dsacp.kcg.gov.tw -

#91.反毒宣導影片

1、反毒宣導影片(毒字這條路-白天看到鬼-完整版) · 2、反毒宣導影片(毒字這條路-白天看到鬼-30秒) · 3、反毒宣導影片(毒字這條路-搖搖搖搖到奈何橋-完整版) · 4、反毒宣導影片 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#92.反毒片徵「吸毒作曲家」演員謝和弦:可以找我演…法務部回應了

根據曝光的反毒宣導影片演員徵求名單,可見3名演員分別為「小美」、「小明」、「大直」,其中小明設定是有染髮、刺青的作曲家,光鮮亮麗的外型背後卻 ... 於 www.ctwant.com -

#93.新生開學警守護校園與大一新鮮人安全犯罪預防宣導

... 吳銘雄率隊前往犯罪預防宣導,透過如何預防校園竊盜,認識新興毒品及展現反毒決心,以及介紹常見的六大詐騙手法,讓在場大學新鮮人對於校園安全有 ... 於 newstaiwan.net -

#94.反毒宣導資料 - 軍訓室- 國立臺北科技大學

反毒宣導 資料. 反毒宣導 · 新興毒品辨識及反毒技巧PPT. 1 9 3 5 1. 國立臺北科技大學軍訓室. 10608 台北市忠孝東路三段1號行政大樓一樓. TEL:886-2-27712171#1900 於 mte.ntut.edu.tw -

#95.彰化縣政府教育處學特科預防宣導組

彰化縣政府毒品危害防制中心 防制學生藥用濫用資源網 反毒大本營 · 登入 · 首頁. 功能列表. 公告系統 · 檔案下載 · 全縣宣導記錄 · 認識藥物及毒品 · 預防宣導組簡介 ... 於 antidrug.chc.edu.tw -

#96.反毒宣導

傳統的反毒宣講通常是由專家講述毒品危害,但可能因內容枯燥或過於專業不易吸引 ... 反毒宣導安排專家講解與志工經驗分享,除了可傳遞正確的資訊,志工親身用毒經歷的 ... 於 www.hda.com.tw