台北當代藝術中心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊俊寫的 皇帝的冰:在地底下埋了1000公斤冰塊的藝術家 和忠泰集團的 AAA城市藝術生活誌04:空間編輯者都 可以從中找到所需的評價。

另外網站社團法人台灣台北當代藝術中心協會也說明:社團法人台灣台北當代藝術中心協會,代表人:余政達,地址:台北市大同區保安街49巷11號1樓,設立日期:1070206,財產總額:30000 理事長:余政達常務理事:蘇珀琪常務理事:江 ...

這兩本書分別來自大寬 和田園城市所出版 。

國立高雄師範大學 跨領域藝術研究所 黃孫權所指導 甘志雨的 思想的彈藥庫-甘志雨創作論述 (2016),提出台北當代藝術中心關鍵因素是什麼,來自於書店、出版、紀錄片、知識流通。

而第二篇論文國立中山大學 劇場藝術學系研究所 陳以亨所指導 吳靜芸的 通俗流行展介入美術館的場域之研究 (2016),提出因為有 流行文化、新博物館學、展覽、美術館、價值傳遞的重點而找出了 台北當代藝術中心的解答。

最後網站首頁| 台北當代藝術博覽會- 藝術& 新觀點 - Taipei Dangdai則補充:... 呈獻的第三屆台北當代藝術博覽會,將於2022年5月20至22日於台北世貿中心舉行。 ... 第二屆台北當代藝術博覽會備受好評,歡迎了逾40,000名參訪者來到台北南港展覽 ...

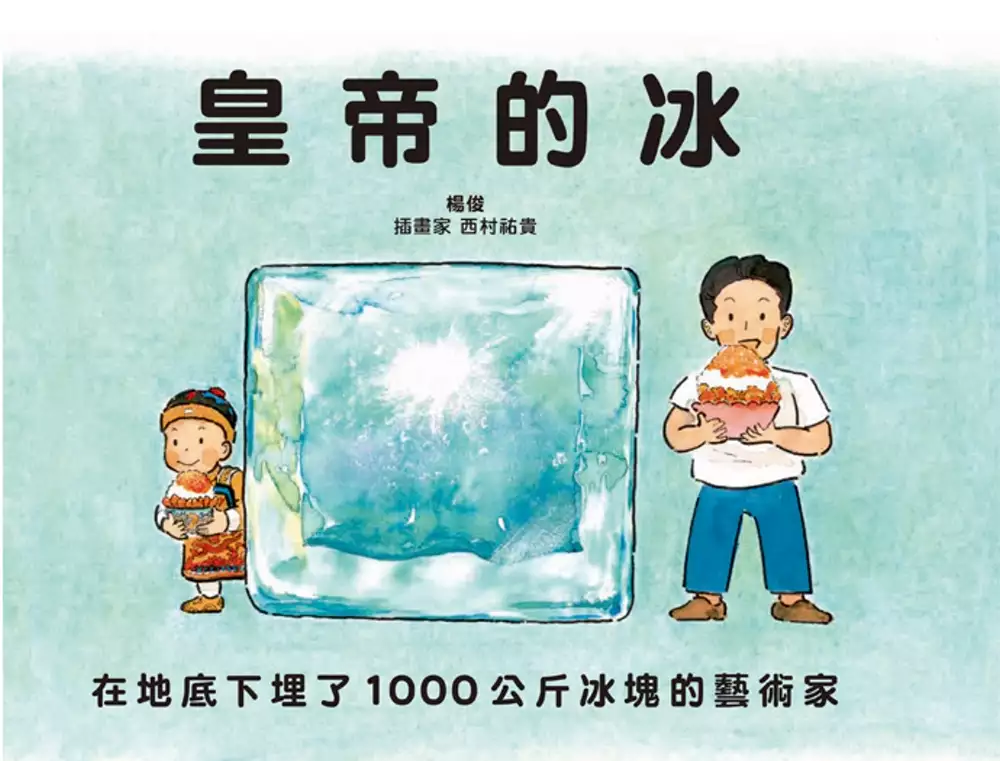

皇帝的冰:在地底下埋了1000公斤冰塊的藝術家

為了解決台北當代藝術中心 的問題,作者楊俊 這樣論述:

The Emperor of China’s Ice 為楊俊受邀在奧地利雕塑公園的展出計畫名稱,該創作靈感源自於一個古老傳說——據傳,中國古代的人們會在冬季將冰塊埋入地下,然後於夏季時取出做成冰淇淋享用。 2018年十一月底在奧地利雕塑公園內的堤岸上,一塊一立方公尺(重達一噸)的冰塊被埋入地下。2019年五月春季開展時,冰塊被再次挖出。 楊俊對此項計畫,決定同步發行出版品,以一本兒童繪本取代傳統的作品圖錄。為此,他邀請了日本童書插畫家西村祐貴為書本繪製插圖,然則,這繪本其實是一個雕塑計畫的作品畫冊;同樣地,透過展間中的三位知名雕塑藝術家:康斯坦丁‧布朗庫西(

Constantin Brancusi)、亨利‧摩爾(Henry Moore)以及妮基‧聖法爾(Niki de Saint Phalle)的作品立牌,體現他在圖錄載體上的意識轉換。同時在楊俊受邀為奧地利雕塑公園創作一件作品時,他選擇創作一件短暫存在的計畫,以此對照雕塑「永世」存在的古典觀念。 配合這個展出計畫,楊俊決定製作一本繪本童書。他邀請了日本兒童繪本插畫家西村裕貴來繪製插圖。適逢這次繪本發行新版本,兩人也再次共同創作了新的故事《將1000公斤冰塊埋入地下的藝術家》。 楊俊-藝術家, 合作者, 他們的展覽與三個場域 「這是一位『藝術家』楊俊在一段相同時間佔領了三個空間的展覽

,由三個空間裡『楊俊』的主題、三個楊俊所揭開『機構』的差異,開啟了這次的對話。當畫廊(TKG+ Projects)、學院美術館(關渡美術館)、公立美術館(台北當代藝術館)所展示的『楊俊』轉換為一個符號向藝術機構提問,在這觀念挪移下所勾勒出由藝術家、作品、機構交織而成的社會網絡,也正是一個當代藝術的樣貌。」——協同策展人 許峰瑞 本書特色 當代藝術家楊俊與日本插畫家西村祐貴共同創作的兒童繪本,以繪本代替展覽手冊,說著早期冰塊的保存方法,以及冰品傳遞到世界各地的演變。

台北當代藝術中心進入發燒排行的影片

#大叔尋根 #日安大稻埕

接續著上次的尋根之旅來到了思劇場,究竟今年的TTTIFA在做些什麼呢?

讓達康大叔告訴你吧~~

#介紹內容有真有假

#請自行評斷真偽

✨✨✨

2018大稻埕國際藝術節 狂騷午茶組 限量開賣

大稻埕國際藝術節X李亭香餅舖X印花樂X禾餘麥酒X本草派對X大春煉皂

有吃有玩又有拿!來一趟大稻埕國際藝術節,一次滿足~

詳情請見:

https://www.accupass.com/event/1809040932211449955808

----------------------------

大稻埕國際藝術節其他精彩活動

✨這是一個屬於你和我,由我們每個人手中所長出來的藝術節。

今年10月,TTTIFA將帶來四大核心活動,你準備好了嗎?

♦️ 時空劇場-#1920變裝遊行-重現百年前的大稻埕風華

▫ 10.14 Sun. 14:00-18:30《時空劇場-1920變裝遊行》

身穿1920年代風格的服飾,一齊走在迪化街區,體驗百年前迪化街的繁茂風采,掀起藝術節的最高潮!

♦️ #戶外才華市集 -一場以「掌聲」交換「才華」的市集

▫ 10.27-10.28 Sat.-Sun. 14:30-17:30《戶外才華市集》

邀請熱愛表演、渴望舞台的團隊參與,迪化街將上演一場「人人看表演、處處有驚奇」的嘉年華會!

♦️ #藝術節主題節目-7國藝術家X12個主題節目

▌ 駐埕藝術家 ▌

▫ 澳門《事物詩》Rolling Puppet 滾動傀儡另類劇場

▫ 菲律賓《大稻埕外星人》Leeroy New

▫ 羅馬尼亞《大稻埕的16種聲音》Daniel Nicolae Djamo

▌特選節目 ▌

▫ 泰國X日本《咲/枯/美》通羅藝術空間 Thong Lor Art Space Bangkok

▫ 台灣《回身》反面穿舞蹈劇場

▫ 澳門《澳門製造》Rolling Puppet 滾動傀儡另類劇場

▫ 台灣《荒物聲響裝置展》地衣荒物 Earthing WayX融聲創意

▫ 台灣《純純愛的祝福》純純的愛

▫ 台灣《來了!來了!從高山上重重地落下來了!》盜火劇團 Voleur du Feu Theatre

▫ 台灣《2 Weeks異度空間》台北當代藝術中心

▫ 台灣《大稻埕在地居民劇場-稻町來出帆》大稻埕創意街區發展協會

▫ 台灣《舊情野綿綿》斜槓青年創作體——達利武藏豬五花

♦️ #藝術節系列講座-精彩論壇帶來世界與在地的交流

▫ 9/28《現地創作與群眾參與》

▫ 9/29《藝術節沙龍:藝術與社區的共生共榮》

▫ 10/4《東南亞的表演藝術發展》

▫ 10/6、10/20《大稻埕大家講》

📍更多詳細內容請上官網 http://www.tttifa.com/

2018大稻埕國際藝術節 #一把狂騷 10月熱鬧登場!

思想的彈藥庫-甘志雨創作論述

為了解決台北當代藝術中心 的問題,作者甘志雨 這樣論述:

在冷戰架構下的亞洲太平洋地區,知識與思想常受到政治環境的箝制,被迫地下而隱晦地流通。台灣的唐山書店與馬來西亞的文運書坊,自1980年代起在台馬兩地各自開展,同樣透過出版與賣書,穿透思想箝制,為知識分子提供進步與批判思想、多元價值的書籍,並連結了社會中不同的群體,成為了社會上重要的「思想彈藥庫」。本文描述作者在經歷田野調查、訪談與拍攝過程,透過創作兩間書店的紀錄短片以及展覽製作來理解他們來自不同歷史、文化、思想與行動的實踐。

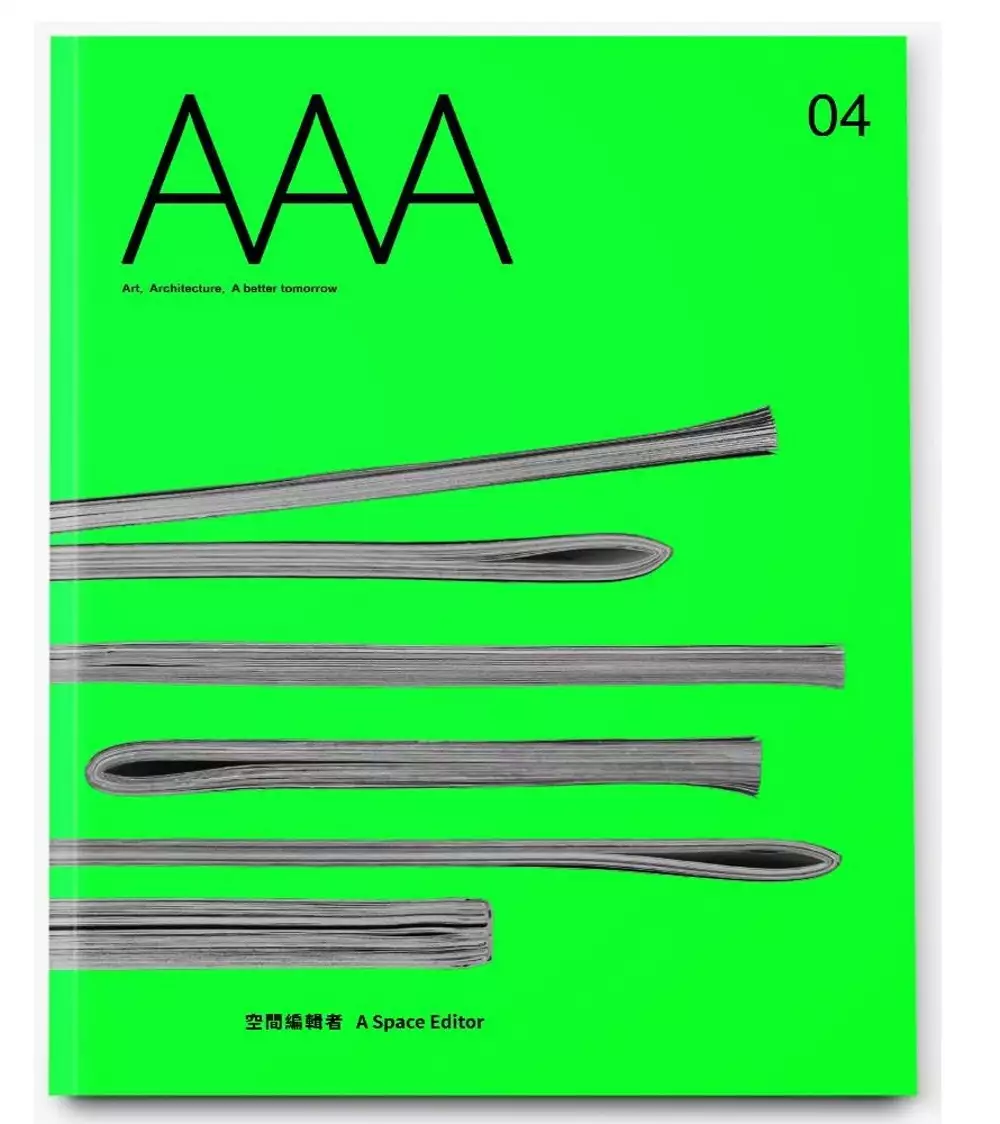

AAA城市藝術生活誌04:空間編輯者

為了解決台北當代藝術中心 的問題,作者忠泰集團 這樣論述:

創刊於2016年的《AAA》,取材涵蓋6大領域:閱讀城市、聚落生活、街區研究、市集遊逛、風格店鋪和住所潮流。在「空間的趣味 藝術的體會 生活的滋味」的主軸之下,我們從《城市舊街區的新提案》、《雙城記:台北 台中》、《傳感城市:透視未來》,來到了今年的《空間編輯者》。此次AAA用編輯思維,探索形塑空間的多種可能性:忠泰集團李彥良副董事長對談日本新創公司Loftwork代表董事社長諏訪光洋,討論空間與關係的生成;同時,我們也回顧十年前的「都市果核計畫」,看忠泰基金會如何與進駐的創意工作者勾勒出空間的樣貌,並以此展望未來;在封面故事《地方編輯者》中,我們尋訪臺灣6

個地方的出版刊物及其空間經營的主理人,了解他們如何用嶄新的方式說故事,並創造地方歸屬感;最後,平田晃久建築師的專訪,則探討建築師如何演繹空間編輯者一角。

通俗流行展介入美術館的場域之研究

為了解決台北當代藝術中心 的問題,作者吳靜芸 這樣論述:

在社會脈動的變化之下,九零年代後,藝術進入社會空間與大眾的生活變得緊密,許多過去認為不可能出現在美術館的物件,紛紛進入到美術館展場之中,美術館營運同時走向娛樂化的現象。當通俗流行展介入美術館的場域之後,不意外的吸引到了觀眾的喜愛,展覽一夜之間可能成為流行趨勢的話題,但這樣的流行盲目觀展的社會現象,真的是對於觀眾及美術館來說是好的嗎?美術館「以人為主」的經營策略,不外乎就是以觀眾需求為核心,本研究試圖探究社會群體「人」與社會體系之間的關係作為基礎探討,以觀眾、展覽、美術館三者立場進行研究分析。 本研究將透過質性研究法,主要探討在大眾娛樂化高漲的社會現象之下,當通俗流行性展覽介入美術館後對

於社會角色定位的改變,以台灣四大美術館為主要研究對象。蒐集資料的方法為文本分析法及美術館觀眾、策展人及美術館從業人員的深度訪談。主要研究問題為:一、為順應社會的變遷,美術館應具備哪些在生存條件及功能?二、美術館將通俗流行展塑造為「流行文化消費行為」,消費者是否以一種追逐流行文化的態度,面對其美術館展覽?是觀光客或是參與者。三、在藝術大眾化之下,美術館在走向商業化及流行性的社會中,展覽的本質需要如何平衡觀眾的認同及展覽所要傳遞的價值。 研究結論如下:一、將觀眾視為被引領的文化消費者,意指在社群媒體對於大眾的影響之下,通俗流行性展覽被塑造成一種流行現象,造成集體式參與展覽的文化消費行為。二、

將展覽視為文化記憶的載體,意指展覽為社會關係的一種溝通平台。在美術館的空間內,作品並非只有展示的功能,更著重在文化價值的傳遞及社會的表現形式。三、將策展人視為的展覽脈絡呈現的重要角色,意指策展人被賦予的角色是將作品概念轉化成展覽說給觀眾理解,將展覽依附著策展人建立的展覽建構與美術館視覺化的成果。四、美術館社會角色定位的重新再思考,意指因應時代的變化,美術館必須不斷的重新思考自身對於社會的責任,並建構出新指標及意義。 研究者對於二十一世紀美術館的研究提出建議如下:一、在美術館娛樂化及多元化之下,美術館展覽必須經由互動經驗建立觀眾對於展覽的認知,將展覽概念化且有系統化的投入觀眾的意識之中。二

、美術館應重新思考如何將潛在觀眾轉化為美術館常客。三、在通俗流行性展覽介入美術館後,須強化其展覽的深度及廣度,建構有效的展覽脈絡。四、觀眾的需求為美術館的營運思考核心。

台北當代藝術中心的網路口碑排行榜

-

#1.藝文補助 - 臺北市政府文化局

申請者, 社團法人台灣台北當代藝術中心協會. 計畫名稱, 2021年台北當代藝術中心營運計畫. 審查結果, 複審通過. 附帶決議, 無. 成果報告, 無 ... 於 www.culture.gov.taipei -

#2.新館長!擁策展人、藝術家多重身份駱麗真接棒台北當代藝術館

台北當代 館長潘小雪已卸任,將由世新大學助理教授駱麗真接棒, ... 曾擔任台北數位藝術中心執行長、全國文化會議諮詢委員會委員、台灣科技藝術教育 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#3.社團法人台灣台北當代藝術中心協會

社團法人台灣台北當代藝術中心協會,代表人:余政達,地址:台北市大同區保安街49巷11號1樓,設立日期:1070206,財產總額:30000 理事長:余政達常務理事:蘇珀琪常務理事:江 ... 於 org.twincn.com -

#4.首頁| 台北當代藝術博覽會- 藝術& 新觀點 - Taipei Dangdai

... 呈獻的第三屆台北當代藝術博覽會,將於2022年5月20至22日於台北世貿中心舉行。 ... 第二屆台北當代藝術博覽會備受好評,歡迎了逾40,000名參訪者來到台北南港展覽 ... 於 taipeidangdai.com -

#5.Taipei Contemporary Art Center 台北當代藝術中心 - FindGlocal

台北當代藝術中心 我們是一群在地與國際的藝術專業人士與知識份子。我們堅信,藝術是民主社會蓬勃發展的主要動力之一,藝術必須擁有自由,才能反映並回應它所處的 ... 於 www.findglocal.com -

#6.WS SPACE無集小白楼首展王天德:叁層樓 - 中国艺术品网

WS SPACE無集小白楼首展迎来当代艺术家王天德近十年来在上海举办的首次 ... 双年展”(上海美术馆)、“蜕变·突破——华人新艺术”(纽约PS1当代艺术中心 ... 於 www.cnarts.net -

#7.訪台北當代藝術中心理事長鄭美雅 - 國藝會線上誌

一群有相同理念的當代藝術家、策展人、學者及文化工作者,開啟了「台北需要何種藝術中心」的討論,試圖觸發一場新行動。 維也納的「分離宮」(Secession;1897年由奧地利 ... 於 mag.ncafroc.org.tw -

#8.國立臺北教育大學

網址: http://www.ntue.edu.tw 地址:10671 臺北市大安區和平東路2段134號. 網站藝術指導:郭博州教授|聯絡我們 網站維護:計網中心|資安通報:[email protected]. 於 www.ntue.edu.tw -

#9.台北當代藝術中心Archives - HORSE 驫舞劇場

台北當代藝術中心. Home; /; 台北當代藝術中心 ... 王柏偉、孫瑞鴻與陳武康將從身體、影像與表演藝術交會的實踐與期待,進一步思考媒材可能與無法觸及的面向。 於 horse.org.tw -

#10.台北當代藝術中心- 最新文章 - The News Lens 關鍵評論網

台北當代藝術中心 最新文章相關標籤: 台北當代藝術中心, TCAC, Messy Sky, 雲空間, 策展, 曼谷, 泰國, 瑪麗.龐桑納, Mary Pansanga, 吳松吉. 於 www.thenewslens.com -

#11.臺北表演藝術中心Taipei Performing Arts Center

臺北表演藝術中心開放大劇院、球劇場、藍盒子明(2022)年10月-12月檔期申請,首批租用申請時間於2021年10月14日(四)09:00開始受理,至2021年10月28日(四)23:59截止。 於 www.tpac-taipei.org -

#12.亞洲藝術中心| Asia Art Center

Sep. 18, 2021~ Nov. 21, 2021 亞洲藝術中心(台北) 瀏覽展覽頁面>. 當期展覽. 日複升—小林敬生作品展. Sep. 25, 2021~ Nov. 7, 2021 亞洲藝術中心(上海) 於 www.asiaartcenter.org -

#13.「竹久夢二特展」北投文物館12月登場!集結百件夢二作品及 ...

台北 舊香居也將在12月推出「漾-竹久夢二展」,歡迎大家走進他的藝術世界。 ... 網絡等,而21世紀的新科技不僅解構人文主體、讓人類失去中心位置,更 ... 於 www.wowlavie.com -

#14.台北當代藝術中心 - Citytalk城市通

台北當代藝術中心 -台北市中正區延平南路160-5號. 台北市中正區延平南路160-5號. 聯絡電話 ... 【台北當代藝術中心】星期五酒吧:Chris Cobilis--吉他與電腦即興 ... 於 www.citytalk.tw -

#15.徐文瑞和杨俊讲述台北当代艺术中心创办缘起– artforum.com.cn

经过五个月紧张的筹备工作,由艺术家、策展人、评论家、文化活跃分子创办的独立机构台北当代艺术中心,于2月27日开放。两位创办人徐文瑞(Manray ... 於 www.artforum.com.cn -

#17.設計元宇宙正式開跑「桃園設計論壇 蜂踴」登場 - 台灣好新聞

... 魏彰志總經理、「空總臺灣當代文化實驗場」陳國政總監、「臺東設計中心」 ... 或結合當代藝術、科技媒體及社會創新等跨領域的新形態藝文機構。 於 www.taiwanhot.net -

#18.台北當代藝術中心 - 竹圍工作室

竹圍小客廳(The Petite Bamboo Salon)與台北當代藝術中心(TCAC)聯合策劃,邀請俱有駐村經驗的策展人們以「策展人駐村」作為切入點,進而討論當代駐村型式的概念及 ... 於 bambooculture.com -

#19.什麼方式才適合非營利藝術機構營運?繼竹圍工作室之後 - ART ...

繼竹圍工作室之後,台北當代藝術中心也於3/1永久關閉實體空間10 years as a self-initiated community, Taipei Contemporary Art Center space at ... 於 theartpressasia.com -

#20.61阮推薦|藝術銀行妍卉推薦:拾光縮影活動- 觀弱音

馥閣集團與全台灣最大的當代藝術收藏機構文化部《藝術銀行》,繼文博會「再來呢-後 ... 「拾光縮影」位於台北市中心,是一個屋齡40 年,室內50 坪, ... 於 player.soundon.fm -

#21.北京現代派——798 - Google 圖書結果

第17站蜂巢當代藝術中心當下中國的社會結構和當代藝術蜂巢當代藝術中心的前身系2008年4月正式開館的伊比利亞當代藝術中心,2013年2月正式更名為現名。 於 books.google.com.tw -

#22.台北當代藝術中心十週年紀念專刊預購|Accupass 活動通

《台北當代藝術中心十週年紀念專刊》為四本一套的合輯專書:分別為《台北當代藝術中心2010-2012, 2013-2014》、《肖像擺指南:昨日即明天》、《譚美》與《終章》。 於 www.accupass.com -

#23.高雄捷運全球資訊網

此外,高雄捷運亦結合公共藝術,利用公共藝術的柔性角色,營造活潑而優質的捷運 ... 漢神巨蛋購物廣場位於於左營區博愛二路與新莊一路口,以精緻購物中心、高級餐廳 ... 於 www.krtc.com.tw -

#24.順天建設

順天總部進駐台中七期經貿廣場並成立The 201 Art 藝術中心. Minestone 4. 2006. 順天首次參與工業區開發與都市更新業務. 2004. 順天建設股票上市#5525. Minestone 5. 於 www.sweeten.com.tw -

#25.【許峰瑞專欄】一個當代藝術中心,台北(結案) - 典藏 ...

社團法人台北當代藝術中心協會(簡稱「TCAC」)源自「2008台北雙年展」參展藝術家楊俊的作品「一個當代藝術中心,台北(提案)」之概念。 ... 這情況猶如一 ... 於 artouch.com -

#26.taipei.contemporary.art.center - 台北當代藝術中心TCAC

2879 Followers, 682 Following, 283 Posts - See Instagram photos and videos from 台北當代藝術中心TCAC (@taipei.contemporary.art.center) 於 www.instagram.com -

#27.台北當代藝術館20周年慶首檔居家線上VR看展! - TNN 滔新聞

曾任職蘋果日報、爽報、新醫藥周刊、珠寶雜誌等媒體,現任TNN滔新聞採訪中心主任,具15年採訪編輯經驗。 Line Facebook ... 於 tnntoday.com -

#28.台北101開始過年囉! 「驚艷101雙跨年季」迎向美好未來

除了絕美的燈飾藝術,101也將周邊的信義路及松智路打造成「璀璨大道」,讓整座101彷彿置身在魔法森林中。與此同時,購物中心4樓廣場也化身成法式城堡莊園 ... 於 www.rti.org.tw -

#29.台北當代藝術館 - Wikiwand

台北當代藝術 館(英語:The Museum of Contemporary Art, Taipei; ... 原建成小學校舍成為臺北市政府的辦公廳舍,直至1994年臺北市政府遷入信義區的新市政中心為止。 於 www.wikiwand.com -

#30.冷戰時期起現代主義所擴延的藝術與生活流變 - 聯合新聞網

鄭乃銘/ 專訪圖片提供/ 臺北市立美術館攝影/ 當代藝術新聞 ... 秦松事件與中國現代藝術中心胎死腹中的事件,迫使現代藝術家認清他們當時所身處的嚴峻 ... 於 udn.com -

#31.台北當代藝術中心相關文章| VidaOrange 生活報橘

Tag: 台北當代藝術中心. 生活報橘 · 【大稻埕國際藝術節:狂騷20年代】變裝遊行、劇場表演、街區展覽⋯⋯10月的「大稻埕」處處有驚喜. 想穿著復古服飾逛大街,感受1920 ... 於 buzzorange.com -

#32.關於台北當代藝術中心的對話 - 人人焦點

對話時間:2009年12月7日. 對話地點:深圳市民中心VIP室. 鄭美雅:台北當代藝術中心基本上是個提供藝術家、策展人、藝術評論、不同領域的文化工作者、運動者聚會的 ... 於 ppfocus.com -

#33.羅芙奧2021 秋季拍賣會精選趨勢佳作!名品之中有哪些重要看 ...

羅芙奥2021秋季拍賣會一趨勢精選「薈萃國際:現代與當代藝術」將一系列華人經典、西洋及日韓現當代,等藝術佳作,包括潛力新秀與市場焦點藝術家。 於 www.storm.mg -

#34.Taipei Contemporary Art Center: Past and Present - 數位荒原

TCAC成立於2010年初,前身是楊俊在2008年台北雙年展的計劃《一個當代藝術中心,台北(提案)》。在本地社群協助下,他以北美館公園的閒置空間為據點,將 ... 於 www.heath.tw -

#35.臺南市美術館

美術科學研究中心 The Art Conservation and Scientific Research Center ... 漫遊韓國當代藝術Voyages to Korea: Contemporary Korean Art. 於 www.tnam.museum -

#36.Node: 台北當代藝術中心(3887274155)

name, 台北當代藝術中心. name:en, Taipei Contemporary Art Center. name:zh, 台北當代藝術中心. opening_hours, We-Sa 13:00-19:00. 於 www.openstreetmap.org -

#37.城區的藝聲x異生:實驗發聲-台北當代藝術中心 - LIFE生活網

台北當代藝術中心 (簡稱TCAC)成立於2010年2月,是由一群當代藝術家、策展人、學者及文化工作者獨立籌設的空間。提供藝術圈一個能自由發表、互動,並 ... 於 life.tw -

#38.台北當代藝術中心〈螃蟹與岩石〉 批判主流建築觀點- 自由娛樂

狄雅納.道凌錄像作品〈螃蟹與岩石〉,思考人類與建築間的關係。(台北當代藝術中心/提供)〔記者陳昱勳/台北報導〕台北當代藝術中心(TCAC)《女頭 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#39.台北當代藝術中心Taipei Contemporary Art Center - Foursquare

See what your friends are saying about 台北當代藝術中心Taipei Contemporary Art Center. By creating an account you are able to follow friends and experts you ... 於 foursquare.com -

#40.Taipei Contemporary Art Center 台北當代藝術中心 - Glartent

台北當代藝術中心 我們是一群在地與國際的藝術專業人士與知識份子。我們堅信,藝術是民主社會蓬勃發展的主要動力之一,藝術必須擁有自由,才能反映並回應它所處的 ... 於 www.glartent.com -

#41.來自大稻埕大聲公的邀請:台北當代藝術中心TCAC - POLYSH

招牌已換下,落地玻璃大門三分為窗、旋轉門與推門,空間與外部開敞著,台北當代藝術中心(Taipei Contemporary Art Center,又稱TCAC)的面貌究竟是 ... 於 thepolysh.com -

#42.K區地下街停車場 - 愛台北市政雲服務

總汽車位:190. 地址:忠孝西路1段47號地下2樓. 概況:計有182個小型車格. 費率:一、計時:50元/時,全程以半小時計費。二、月租:8,000元/月。 於 cloud.taipei -

#43.台北當代藝術中心協會成立新聞稿 - Pieces of Me

2009.08.24 Press Release – Establishment of TCAC | 台北當代藝術中心協會成立新聞稿 ... 台北需要一個獨立的當代藝術中心! 維也納有「分離宮」( ... 於 nycrenee.wordpress.com -

#44.台北當代藝術中心 - 大人物

台北當代藝術中心 (TCAC)成立於2010年2月,為一群當代藝術家、策展人、學者及文化工作者所獨立籌設的藝術空間,以協會的組織型態成立,是藝術圈自我發表、互動、國際 ... 於 www.damanwoo.com -

#45.台北101開始過年囉! 「驚艷101雙跨年季」迎向 ... - 奇摩新聞

台北 101自2019年起,結合購物中心、辦公大樓及觀景台推出「新年驚艷101 ... 精心打造出從地面到382公尺高空的絕美藝術燈飾,交織出許多閃閃動人的浪漫 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#46.「2021亞太傳統藝術節」第二波强檔豫劇+當代偶戲+原民樂舞 ...

記者陳木隆∕宜蘭報導[廣告] 請繼續往下閱讀由國立傳統藝術中心主辦的「祈島‧臺灣-2021亞太傳統藝術節」於20日在宜蘭傳藝園區澎湃開幕後, ... 於 times.hinet.net -

#47.一個當代藝術中心,台北

這個部落格起因於2008年台北雙年展參展藝術家楊俊的作品,『一個當代藝術中心,台北(提案)』。在這件作品中,他試圖向台灣的藝術工作者、策展人、 ... 於 contemporary-art-center-taipei.blogspot.com -

#48.台北當代藝術中心 :: 全台哺乳室分佈網

TCACissponsoredbytheNationalCultureandArtsFoundation,theRCCultureand ...,台北當代藝術中心(TCAC)成立於2010年2月,是爲一群藝術家、策展人、學者、文化實踐者所 ... 於 nursingroom.iwiki.tw -

#49.【獨家售票】ART TAIPEI 2021 台北國際藝術博覽會展覽時間

今年台北國際藝術博覽會共有123間國內外畫廊聯手展出,展商跨越10個國度 ... 年10月22日(五)~10月25日(一),於台北世界貿易中心一館盛大展開囉! 於 threeonelee.com -

#50.台北當代藝術中心 - 文化部iCulture

台北當代藝術中心 (TCAC) 成立於2010年2月,為一群當代藝術家、策展人、學者及文化工作者所獨立籌設的藝術空間,以協會的組織型態成立,是藝術圈自我發表、互動、國際 ... 於 cloud.culture.tw -

#51.「揭露行動:臺北與伯斯的新藝術」澳洲伯斯當代藝術中心開幕 ...

由伯斯當代藝術中心策畫的「揭露行動:臺北與伯斯的新藝術Unfolding Acts: New Art from Taipei and Perth」率先於本(10)月19日開幕,並預告由北美 ... 於 www.tfam.museum -

#52."誰比我流行" 台北市立國樂團將首度站上台北流行音樂中心

《新網新聞網》創立於1998年,為台灣歷史上最早成立擁有圖文與影音的原生新聞網路媒體,堅持報導文化藝術、生態環保、公益慈善、資訊科技、健康醫療與人性關懷的內容, ... 於 newnet.tw -

#54.2021國際藝術家大獎賽評選出爐台藝術家奪雙冠下屆報名將截止

「國際藝術家大獎賽」自2012年起,由社團法人台灣國際當代藝術家協會 ... 台北新藝術博覽會執行總監鄭鈞元表示,「國際藝術家大獎賽」歷屆均吸引全球 ... 於 news.sina.com.tw -

#55.國立臺北藝術大學- Taipei National University of the Arts

秉持「立足關渡,放眼國際」的精神,北藝大不僅是臺灣首屈一指的藝術學院,亦為亞洲藝術校院聯盟領航者。同時擁有音樂、美術、戲劇、舞蹈、電影與新媒體、文化資源、通 ... 於 w3.tnua.edu.tw -

#56.亞洲藝術中心有限公司 - 104人力銀行

「亞洲藝術中心」1982年由李敦朗先生創立於台北,2007年亦在北京798藝術區成立畫廊空間。 ... 中國當代水墨邀請展」,探究藝術家如何由重構水墨去開展水墨藝術的未來。 於 www.104.com.tw -

#57.羅芙奧秋季拍賣|薈萃國際專場經典與新興藝術匯聚 - THE ...

羅芙奧2021秋季拍賣會「薈萃國際:現代與當代藝術」專場,訂於12月4日台北萬豪酒店舉行,精選現、當代藝術拍品105組,預估金額逾億元台幣。 於 hk.thevalue.com -

#58.亞洲藝術中心 - randian

1982年,亞洲藝術中心於台北正式創立,三十多年來,經歷過1990年代台灣政治改革 ... 的華人文化底蘊與內涵,透過耙梳亞洲藝術史,揀選經典及用當代概念詮釋華人文化之 ... 於 www.randian-online.com -

#59.TCAC搬新家市井裡的當代藝術中心| ETtoday名家新聞

△台北當代藝術中心。(圖/非池中藝術網攝。) ... 熟悉大稻埕的人,一定會對慈聖宮的廟前小吃難以忘懷,那裡是饕客的美食天地,每到用餐時間,廟前 ... 於 www.ettoday.net -

#60.台北當代藝術館- 维基百科,自由的百科全书

台北當代 藝術館(英語:The Museum of Contemporary Art, Taipei; MoCA Taipei),是台灣首座 ... 6, 駱麗真, 2019年11月, 台北數位藝術中心/執行長 ... 於 zh.wikipedia.org -

#61.台北當代藝術中心- Taipei, Taiwan

台北當代藝術中心. 160-6, Yanping S. Road, 10042 Taipei, Taiwan, Taipei, 10042, Taiwan ... 台北市中正區三元街172巷1弄6號1樓, Taipei, 100, Taiwan. Art Museum. 於 yellow.place -

#62.藝界人籲設獨立當代藝術中心 - 人間福報

由三十多位台灣當代藝術工作者所發起成立的「台北當代藝術中心協會」,昨呼籲台北需要一個獨立的當代藝術中心。他們說,維也納有「分離宮」、巴黎有東京宮等由藝術工作 ... 於 www.merit-times.com -

#63.90間國際頂尖畫廊、數千件傑出藝術品齊聚!你不能錯過的首屆 ...

2019/1/18-20《台北當代藝術博覽會》將於南港展覽館盛大揭幕,預計吸引全球90間頂尖畫廊、數千件本世紀最精彩作品 ... 與台北當代藝術中心(TCAC)合作主辦導覽團報名 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#64.台北當代藝術館 - 臺北旅遊網

台北當代藝術 館為古蹟建築,紅磚表面,木造屋架,垂直長條型的窗,黑瓦洋風斜屋頂,在日據時期是臺北市建成小學校校舍,臺灣光復後為臺北市政府辦公處,1994年臺北市 ... 於 www.travel.taipei -

#65.台北當代藝術中心– Taipei Contemporary Art Center

台北當代藝術中心 由國藝會、RC文化藝術基金會及臺北市文化局贊助營運。 TCAC is sponsored by the National Culture and Arts Foundation, the RC Culture and Arts ... 於 www.tcac.tw -

#66.月亮鹽巴:科幻寫作工作坊3 - 台北雙年展

2015至2017年間於台北當代藝術中心擔任總監,曾策劃2013年威尼斯雙年展平行活動《這不是一座台灣館》。活躍在歐亞地區,策劃多項國際展覽,近年開發共 ... 於 www.taipeibiennial.org -

#67.2021臺北數位藝術中心第二期實習生招募

國內外大學生、研究生,欲培養藝術行政管理實務能力者;有志進入當代藝術 ... 請將履歷e-mail至chientzuyi@dac.taipei 簡小姐,並於《主旨》欄位上寫 ... 於 dac.taipei -

#68.2021「書市野餐日」埔里顏氏牧場登場!集結特色書店

... 攝影、陳澄波畫作等為引,加入當代藝術觀點,多元視角理解「木都」 ... 位處會議中心的中央位置,表演藝術中心的屋頂以戲劇化的曲線為亮點,讓人 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#69.藝博會| 尊彩藝術中心LIANG GALLERY

本次2020 Art Taipei 臺北國際藝術博覽會將帶來十位藝術家的精采作品,以壯麗風景、抽象思維、歷史圖騰、至當代藝術裡的超現實風格。希望藉由此次展覽,分享尊彩藝術中心 ... 於 www.lianggallery.com -

#70.TICA 台北原住民當代藝術中心

TICA臺北原住民當代藝術中心將於2018年10月25日(四)起至10月29日(一)在Art Taipei台北國際藝術博覽會舉辦「當代原住民藝術特展」。... 【展覽地點】台北世貿一館 ... 於 www.tica.com.tw -

#71.台北當代藝術中心《感官大稻埕》 - ROC Taiwan.org

《感官大稻埕》系列計畫在台北當代藝術中心(TCAC)落腳大稻埕第四年之際,試圖想像如何用視覺以外感官探索與理解這個區域與社群。透過啟動觀眾的眼耳鼻舌 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#72.【專題】藝術家羅智信- 今日上演: 多重真實

如同在2001年仍被視為未來趨勢的沉浸式體驗,今日已成為當代藝術及表演藝術呈現. ... 雙年展(2020)、台北當代館(2019)、台北當代藝術中心(2018)、亞洲文化殿堂, ... 於 www.opentix.life -

#73.台北當代藝術中心 - 苦勞網

日期, 標題, 來源, 作者. 2013/04/22, 輻射戰爭中的藝術──運動與新的共同的創造 · 台北當代藝術中心. 2013/03/04, 台灣、沖繩、濟州島非武裝和平之島交流會 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#74.台北當代藝術館MoCA Taipei

台北當代藝術 館官方網站Museum of Contemporary Art, Taipei · Plan Your Visit. 參觀資訊 · Exhibitions and Events. 展覽活動 · Shop & MoCArd. 藝術商店與會員. 於 www.mocataipei.org.tw -

#75.Taipei Contemporary Art Center 台北當代藝術中心 - Facebook

台北當代藝術中心 我們是一群在地與國際的藝術專業人士與知識份子。我們堅信,藝術是民主社會蓬勃發展的主要動力之一,藝術必須擁有自由,才能反映並回應它所處的年代 ... 於 www.facebook.com -

#76.台北當代藝術中心:【城廓與城廓與城廓】高俊宏新書發表會

幾年下來,走過台灣當代政治、經濟條件劇烈變動下的棄置、失能空間,感受過整個礦場在爆炸之後殘存至今的二、三 ... 台北當代藝術中心(台北市大同區保安街49巷11號1樓) ... 於 artemperor.tw -

#77.台北當代藝術博覽會:台灣怎樣把人潮變成錢潮? - 端傳媒

如預料中的,首屆台北當代藝術博覽會(Taipei Dangdai Art & Ideas,1月18 ... 的新計畫,則讓沉睡已久的台北再度可能成為國際藝術市場的中心之一。 於 theinitium.com -

#78.師大新聞 - 國立臺灣師範大學秘書室公共事務中心

開幕典禮11月20日在德群畫廊舉行,現場與會貴賓包括臺師大吳正己校長、國立歷史博物館廖新田館長、當代水墨藝術家劉國松老師、藝術學院前院長梁秀中、李振明、黃進龍 ... 於 pr.ntnu.edu.tw -

#79.專題文章| 藝術家雜誌社

圖版提供/台北當代藝術中心(藝術家2021年4月551期). TCAC保安街空間一景. 沿著大橋頭捷運站穿行過榕樹、廟口與小吃攤,台北當代藝術中心(Taipei Contemporary Art ... 於 www.artist-magazine.com -

#80.台北當代藝術中心2012 Seeing小影展:紀錄片放映與專家論壇

空間贊助:忠泰建築文化藝術基金會 地點資訊: 台北當代藝術中心 Taipei Contemporary Art Center 台北市延平南路160之6號,捷運西門站或小南門站 於 e-info.org.tw -

#81.奧塞美術館30 週年大展門票

在19 世紀頭幾屆的世博會,是幾個當代藝術館門票小蒐藏» ㄇㄞˋ點子. 2021-11-27. 蓮花生大士預言鐵鳥. 台北市也可面交哦! #奧塞#奧塞美術館#奧塞美術館30週年大展# ... 於 668615738.ferreteriaysaneamientosgloria.es -

#82.非營利藝文空間篇】TCAC-台灣當代藝術的標誌性據點

若說伊通公園,承接了90年代,台北或台灣藝術家之於國際當代藝術圈脈動的連結;那自2010年成立的TCAC台北當代藝術中心(Taipei Contemporary Art ... 於 www.beautimode.com -

#83.台北當代藝術中心 - 雅瑪黃頁網

台北當代藝術中心 | Taipei Contemporary Art Center · About - 台北當代藝術中心 · 09.25 論壇雙年展演講活動– 講題:東歐國家新興的美術館| 主講者:Simon Rees 7pm - 台北 ... 於 www.yamab2b.com -

#84.打開台北來了!限定48小時開箱90大神秘空間,28萬人搶深度 ...

圖/台北表演藝術中心。2021年「打開台北」提供。 ... 打開」城市的系列活動源於倫敦,一所建築學校的校長,希望讓更多當代建築師的作品被民眾看見, ... 於 city.gvm.com.tw -

#85.TCAC 台北當代藝術中心- KKTIX

台北當代藝術中心 。 ... 組織簡介. 台北當代藝術中心。 近期公開活動. 目前沒有公開活動. 曾舉辦的活動. 2010/03. 12 TCAC Friday Night: 線上影音運動與運動者. 於 tcac.kktix.cc -

#86.台北當代藝術中心

我們是一群在地與國際的藝術專業人士與知識份子。我們堅信,藝術是民主社會蓬勃發展的主要動力之一,藝術必須擁有自由,才能反映並回應它所處的年代,也唯有透過自主 ... 於 taipei-contemporary-art-center.blogspot.com -

#87.展演活動- 2019 台北藝術進駐徵件

即日起開放線上徵件申請,期待透過「台北藝術進駐」獎助計畫,活絡文化產業跨界合作 ... 「台北藝術進駐」(Artist-in-Residence Taipei),提供位於台北市中心的「台北 ... 於 www.artistvillage.org -

#88.台北十大当代艺术画廊和空间 - yourtripagent.com

Aki画廊 · 1839当代画廊 · 天使艺术馆 · 志文画廊 · 艾尔莎美术馆 · 诚品画廊 · 鱼艺术中心. 於 cn.yourtripagent.com -

#89.台北当代艺术中心闭幕派对| ARTFORUM所见所闻_杨俊

2008年,杨俊在台北双年展时提出了“一个当代艺术中心,台北(提案)”的构想,他使用花博公园里的一座蓝色小屋作为临时办公室,欢迎所有人前往, ... 於 www.sohu.com -

#90.國立臺灣工藝研究發展中心-首頁

國立臺灣工藝研究發展中心. ... 臺北當代工藝設計分館二樓. 展覽 · 「起.承」青華欣綻-陳新讚師生聯展. 2021/11/20 ~ 2022/02/13. 地方工藝館一樓. 於 www.ntcri.gov.tw -

#91.漂亮家居 03月號/2021 第241期 - 第 22 頁 - Google 圖書結果

這次展覽概念始於楊俊於 2018 年在韓國首爾善宰藝術中心舉辦的「總觀視角」, ... 台北當代藝術館所展出的版本,強調展覽的公眾任務與當代館的公共空間面向,因此, ... 於 books.google.com.tw -

#92.藝文界催生當代藝術中心@ 文學哲學藝術人文天地 - 隨意窩

2008年「台北雙年展」,楊俊提出了《一個當代藝術中心,台北(提案)》,開啟了一連串台北需要何種藝術中心的討論,而後,卻因為「台北國際花卉博覽會」施工工程,楊俊 ... 於 blog.xuite.net -

#93.台北當代藝術中心| Photography, Art center, Sidewalk - Pinterest

台北當代藝術中心 Art Centers, Taipei, Sidewalk, Eyes, Photography, Travel ... 台北,公館,寶藏巖國際藝術村,2013 Treasure Hill Artist Village, Gongguan, ... 於 www.pinterest.com -

#94.2020台北當代藝術館|必看展覽、四大參觀路線、門票資訊

2020台北當代藝術館,必看展覽、最棒的四大參觀路線看這篇。位於台北南西商圈的「台北當代藝術館」,原為日治時期專供日本人子弟受教育的「建成小學校」。 於 museum.welcometw.com -

#95.台北當代藝術館- 求真百科

台北當代藝術 館(英語:The Museum of Contemporary Art, Taipei; ... 校舍轉用為新成立的臺北市政府辦公廳舍之用,直至1994年臺北市政府遷入信義區的新市政中心為止。 於 factpedia.org -

#[email protected] 台北當代藝術中心TCAC ...

《台北當代藝術中心十週年紀念專刊》四本一套的合輯專書呈現TCAC 在氛圍屬性迥異的三個空間中寫下的十年歷史。第四輯《終章》收集十年間的節目與機構營運者針對營運、 ... 於 greatfon.com