台灣媽祖廟數量的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊朝傑,李建緯寫的 凝視螺陽三百年:西螺福興宮歷史與文物集粹 和盧泰康,李建緯的 西螺福興宮太平媽南投陶香爐研究都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣各地媽祖廟一覽表 - 內湖媽祖部落格!也說明:台灣 各地媽祖廟一覽表 · 內湖媽祖 台北市內湖區麗山街11巷(Candy's Coffee 旁) · 紫微天后宮:台北縣三峽鎮紫微南路17-6號 · 中壢仁海宮:桃園縣中壢市延平路 ...

這兩本書分別來自豐饒文化 和豐饒文化所出版 。

國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 簡瑛欣的 祖廟─台灣民間信仰的體系 (2014),提出台灣媽祖廟數量關鍵因素是什麼,來自於祖廟、分香子廟、祖廟權威論、台灣祖廟。

最後網站Q 版媽祖圖案則補充:媽祖廟 ; Q版媽祖公仔| Zbrush, Art, Character - Pinterest; 卡通妈祖简 ... 買q版北港媽祖立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配 ...

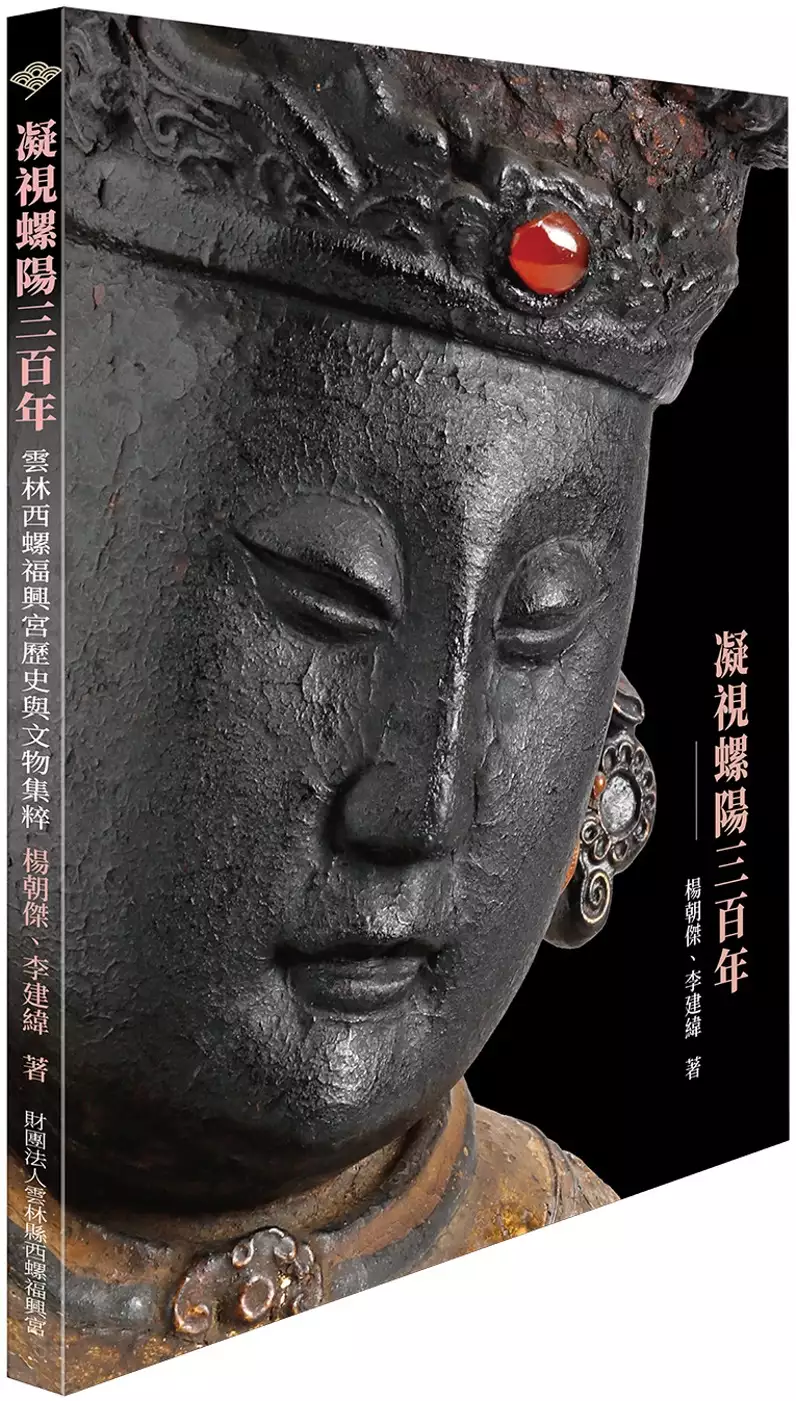

凝視螺陽三百年:西螺福興宮歷史與文物集粹

為了解決台灣媽祖廟數量 的問題,作者楊朝傑,李建緯 這樣論述:

西螺福興宮肇建於1717年,為濁水溪流域擁有悠久歷史的古廟,也是雲林縣境重要的媽祖信仰中心之一。二戰過後的西螺各界力求蛻變,福興宮老廟的改建,遂為繼西螺大橋興建完工之後備受各界矚目的新景點。雖然拆除舊廟重興,但福興宮亦保存不少清代以來的歷史文物,成為日後古物研究的基石。 在秉持「為未來而典藏」的理念之下,西螺福興宮全體董、監事會亦積極推廣文化資產保存觀念,自費聘請國內知名的文物保存研究團隊,從事宮藏文物保存及調查研究工作,並有多件文物獲得法定古物的文化資產身分。 本書《凝視螺陽三百年──西螺福興宮歷史與文物集粹》,為2021年西螺福興宮規劃將典藏之重要古物、一般古物及具

指定潛力文物調查之研究成果,進行系統性出版專書之一,本系列專書亦受文化部文化資產局的支持,並於2022年4月進行出版。

祖廟─台灣民間信仰的體系

為了解決台灣媽祖廟數量 的問題,作者簡瑛欣 這樣論述:

本文研究台灣民間信仰中的「祖廟」議題,試圖回答三個問題:首先,台灣民間信仰中的祖廟意識是什麼?其次,以祖廟意識為基礎所形塑而成的台灣民間信仰體系是什麼?祖廟呈現在台灣、中國、馬來西亞與新加坡華人民間信仰的樣貌為何?本文試圖從華人民間信仰區域研究的視野解讀台灣民間信仰廟際網絡組成的原則與特色。 本研究整合貫時性的歷史材料與區域性的田野觀察,透過祖廟現象以及環繞於中的儀式活動,討論於台灣民間信仰體系浮現的主體性論述。一, 我們認為台灣民間信仰祖廟意識的形成,源自「移民」與「私誼」兩組概念。我們可以分別透過台灣廟宇到中國謁祖的活動、台灣在地發展的祖廟/子廟系統與儀式,以及各宮廟

、神明會、私壇的交誼關係來觀察這兩組概念。二, 我們提出祖廟權威論與台灣意識作為台灣祖廟主體性表述的論點。過去媒體與許多研究關注台灣廟宇往中國謁祖進香的活動,而本研究發現,台灣的祖廟以歷史權威、神物權威與儀式權威三者為基礎,建立台灣祖廟的主體性。本文說明在許多廟宇熱衷於前往中國進香之外,仍存在跳脫中國情結,無關正統之爭並以祖廟權威論奠定權威的「台灣祖廟」。三, 我們透過中國、馬來西亞與新加坡華人民間信仰的案例,討論祖廟意識在不同華人的表現。經由區域比較,我們可以發現華人民間信仰之間的共通性、差異性以及獨特性,以及台灣祖廟以移植與擴散兩種方式影響中國及其他區域的廟宇儀式與廟宇關係,並

透過這些國際間華人民間信仰的競合關係建立台灣祖廟的主體意識。研究也發現,中國民間信仰的祖廟意識存在地域差異,我們舉廣東與福建的例子以及香港福建人與廣府人的廟宇來說明這些差異。星馬兩國的多數華人廟宇祖廟意識淡薄,不過,有些廟宇經營者以正統與權威的概念,發展出跨國網絡的民間信仰運作型態,進而構建超越地域的祖廟意識想像。四, 回應Watson提出以「神祇標準化」來看「是什麼使中國社會聚合在一起」的問題,我們認為當代華人民間信仰研究必須更具現代意義與並考量不同國家的政治脈絡,才能理解「是什麼使中國社會聚合在一起」這樣的問題在當代產生的變化,抑或是更反叛地,我們要進一步提出,在不同國家、地域、人群

的組織與聚合影響下,民間信仰的樣貌、結構與背後的成因早已溢出「神祇標準化」或「儀式標準化」的概念。本論文透過歷時十年的觀察,不同國家的研究個案比較,歸納出台灣祖廟的主體性表述,並發展出「祖廟權威論」,目的即在說明,從當代華人的民間信仰現狀來看「是什麼使中國社會聚合在一起」問題,同時也是「是什麼使華人社會彼此不同」問題的對映,論文中點出廣府人與福建人在謁祖進香觀念上的差異就是一例。 最後,我們提出祖廟研究提供華人民間信仰跨國研究的取向,神明祖廟的跨境、跨國研究將提供中國史、東南亞區域史一種更為多元解釋觀點,並可作為理解我鄉我土的新視角。我們認為全球化脈絡下的民間信仰樣態是未來祖廟研究必須重

視的議題與研究取向。透過祖廟的跨國研究、跨境比較的分析,將華人民間信仰的底蘊置放在一個更大的框架體系中解釋,從而理解全球化與跨國網絡下的祖廟與進香活動的樣貌。關鍵詞:祖廟,分香子廟,祖廟權威論,台灣祖廟

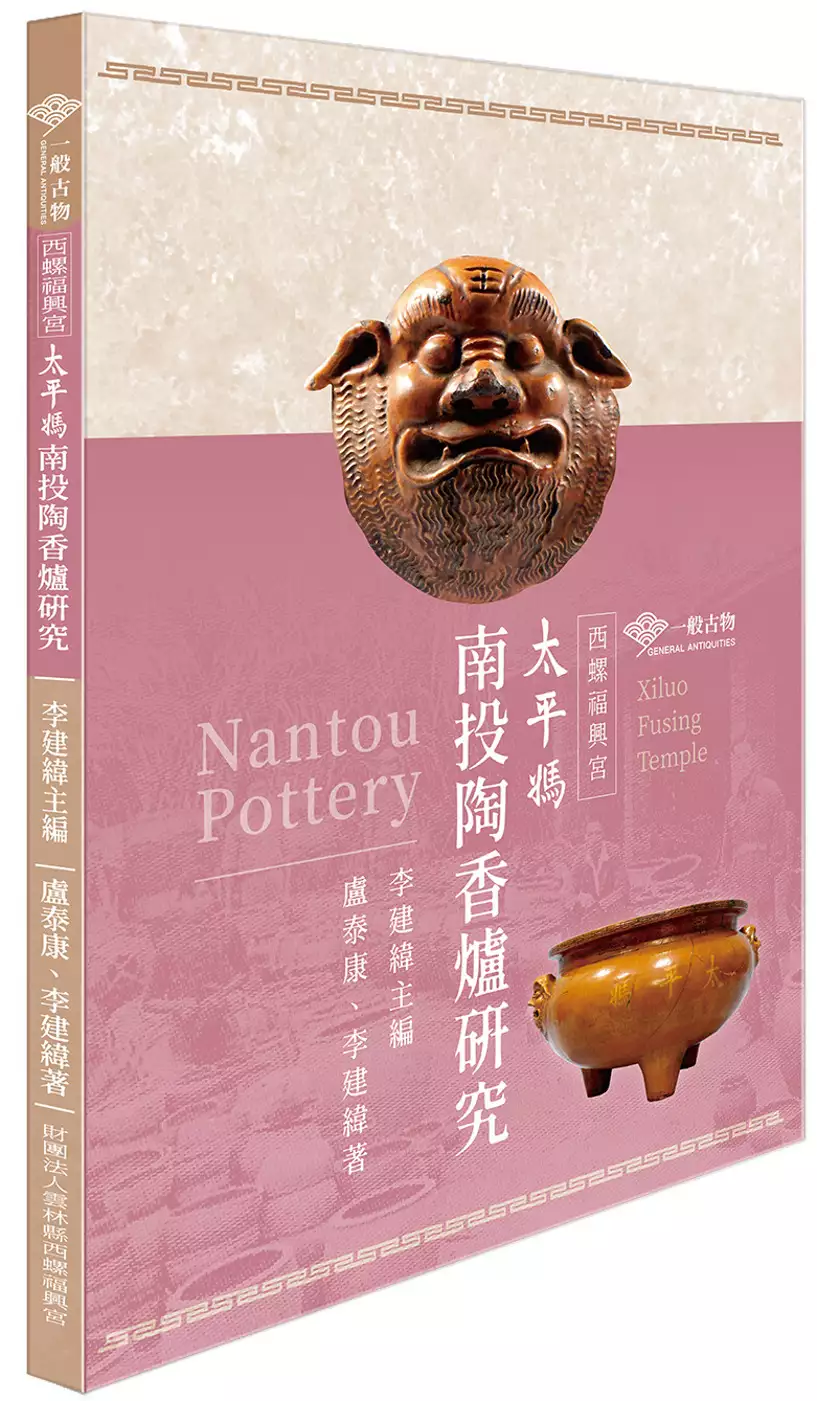

西螺福興宮太平媽南投陶香爐研究

為了解決台灣媽祖廟數量 的問題,作者盧泰康,李建緯 這樣論述:

本書《西螺福興宮太平媽南投陶香爐研究》,為由雲林縣政府文化處委託逢甲大學歷史與文物研究所教授李建緯執行「雲林縣一般古物『西螺福興宮好義從風匾、太平媽南投陶香爐』調查研究計畫」之成果之一。2021年西螺福興宮受文化部文化資產局的支持,將調查研究的重要成果重新編輯,並於2022年4月進行出版。 福興宮肇建於康熙56 年(1717)虎尾溪北岸的西螺,漢人移民拓墾初期只能以茅草、竹造的臨時性建物奉祀媽祖,至雍正元年(1723)經營商舖的居民累積了一定經濟力後,於是捐建主祀媽祖的廟宇。 而由福興宮廟內所懸之乾隆庚午年(乾隆15年,1750)季春臺灣鎮標右 營游擊

羅佳雄贈「護國庇民」匾,可知福興宮不僅受地方居民供奉,也受官員敬重的事實。福興宮自乾隆35年(1770)遷建大街以來,歷經嘉慶15年(1810)、同治8年(1869)、明治41年(1908)三次大修,逐漸成為西螺街格局最為宏敞的第一大廟。在同治年間的大修,不僅留下石碑、石爐、匾額、龍柱等大量文物,其中的「太平媽南投陶香爐」便屬於此一時期重修時所獲贈之文物。 由於太平媽南投陶香爐具極高的文化資產價值,故於民國104年(2015) 9月15日經古物審議後,公告登錄為雲林縣「一般古物」(府文資二字第1047408514B),其正式登錄名稱為「西螺福興宮太平媽南投陶香爐」。 作為臺灣

文化資產古物類調查研究專著,本書希冀能發起拋磚引玉的作用,透過針對西螺福興宮太平媽香爐,進行藝術風格與型制、製作工藝、歷史源流、南投陶香爐產銷分佈,及其與背後的人群互動問題,期望能引起更多社會大眾對於臺灣文物研究之興趣,透過文物來發掘深化屬於臺灣自身的地方記憶。

台灣媽祖廟數量的網路口碑排行榜

-

#1.保平安、反核四、選總統都請託夢!媽祖如何成為臺灣最強天后?

媽祖信仰跨過黑水溝,在臺灣落地生根後,發展出本土在地特色, ... 生意興榮,臺灣人萬事都求媽祖保佑,臺灣媽祖廟的數量也在清代時超過了中國。 於 www.natgeomedia.com -

#2.正宗肉圓2023

肉圓(バーワン)は、台湾のでんぷん料理、代表的な台湾料理の一つ。. 肉餡をでんぷんの粉で包 ... 媽祖廟口40年老店!. 無油清蒸高雄肉圓四神湯║ ... 於 priceglobal.online -

#3.台灣各地媽祖廟一覽表 - 內湖媽祖部落格!

台灣 各地媽祖廟一覽表 · 內湖媽祖 台北市內湖區麗山街11巷(Candy's Coffee 旁) · 紫微天后宮:台北縣三峽鎮紫微南路17-6號 · 中壢仁海宮:桃園縣中壢市延平路 ... 於 mazu20120202.pixnet.net -

#4.Q 版媽祖圖案

媽祖廟 ; Q版媽祖公仔| Zbrush, Art, Character - Pinterest; 卡通妈祖简 ... 買q版北港媽祖立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配 ... 於 cosor.org -

#5.首頁> 宗教知識+ > 臺灣宗教> 民間信仰( 媽祖) - 全國宗教資訊網

在歷次神明信仰的數量統計中,經常列於十大信仰之首,在臺灣為普遍信仰的神明;其信仰且隨著海外發展,從臺灣分靈到世界各地,故被視為臺灣人的護佑之神。 媽祖成人而 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#6.達特世2023

達特世達特世達特世醫用口罩100%台灣製造,要買醫療口罩、醫用口罩就到達 ... 會盡快出貨的~ 顏色及數量已當下實際庫存量為主,庫存量不足將另行通知! 於 shopglobaal.online -

#7.點數卡2023

欢迎前来淘宝网选购热销商品Mycar點數卡1000點台湾神魔之塔剑灵未来战彩虹岛物语港台服, ... 另有點點數卡mycard、點點數字、點點數量。 於 larkben.online -

#8.台灣媽祖廟的活動有哪些? - 耐美知識

在臺灣3萬6千多的面積中,媽祖廟就有880餘間,每逢農曆3月媽祖誕辰,全臺各地的知名媽祖廟都會舉辦祭祀、進香、遶境等活動。臺灣的媽祖信仰歷史十分悠久,三月迎 ... 於 knowledge.naimei.com.tw -

#9.內湖象園2023

目前是台灣最大的聖王公祖廟之一,亦是內湖區最大廟,香火鼎盛,其宮廷式的建築相當雄偉。 廟內主祀開發漳州的唐 ... 淘寶直送郵局自取烏烏醫師先生蛋頭像澎湖媽祖廟. 於 generalmen.online -

#10.第四章媽祖祭祀空間的組合

其實從台灣的眾多宮廟中也可看出,其祀奉的神祇絕對不止主神一個,若連. 同旁祀、同祀…等一併加入,數量少則四、五個,有時甚至多達數十個,在這些. 神明之中,有些是屬於 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#11.媽祖信仰的跨海峽利益1 – 菜市場政治學

二、台灣媽祖信仰頭人跨海峽進香的時代脈絡 ... 行動,等於直接讓鎮瀾宮連續了湄洲媽祖祖廟的香火,提升了自身在台灣內部各媽祖廟間的香火階序位置。 於 whogovernstw.org -

#12.國家級女神 媽祖,如何成為臺灣最強天后? - 聯合報

考試功名、平安健康、生意興榮,臺灣人萬事都求媽祖保佑,臺灣媽祖廟的數量也在清代時超過了中國。媽祖是如何從海神,變成本土的全民守護神? 於 reading.udn.com -

#13.馬祖宮廟最密北市教會比廟多數據下的台灣宗教冷知識 - 中央社

世界宗教盛事台灣也上榜. 2010年,媽祖文化被聯合國教科文組織(UNESCO)列入人類非物質文化遺產代表名錄。 而Discovery探索 ... 於 www.cna.com.tw -

#14.台灣媽祖廟排名6大好處(2023年更新) - 宜東花 - ethotel365

東海大學經濟系講師鍾文榮在著作《拜拜經濟學》中提到,台灣的宮廟數量和密度,在世界上相當罕見。 內政部2013年統計資料顯示,全台灣登記有案的宗教建築 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#15.2023 模型神轎五峰旗山- zuckk.online

... 可以滿意#模型神轎#五峰旗#天上聖母#媽祖廟#媽祖#宗教#信仰「神轎」可分為「文轎」 ... 手工神轎專賣店- 台灣模型手工藝, Nantou City 8,582 likes · 915 talking ... 於 zuckk.online -

#16.外獨會意見交流-- 是的!從孫文中華虎懶帝國~到中華白銀帝國

近商郭董拿中華民國台灣人去填補中華人民共匪國水稻上山. ... 引: 恭迎麥寮拱範宮開山媽祖、虎將軍暨各宮廟澎湖武轎噴火轎觀看次數:118次2023年5 ... 於 www.1949er.org -

#17.全台媽祖廟

我国台湾云林县北港镇的朝天宫,是全台妈祖庙的“总庙”,庙中所供妈祖神像是湄洲祖 ... 全台有著數以百計的媽祖神廟,根據統計,媽祖廟可是全台廟宇數量僅次土地公廟的 ... 於 sr.lease-advice.org.uk -

#18.2023 元宵節影片轉檔- herkesecay.online

可轉換300 多種格式此應用程式支援300 多種視訊格式,而且此數量還在不斷增長。 ... 2月19日の元宵節当日には、横浜中華街の横濱媽祖廟で「元宵節旧暦の1月15日(今年 ... 於 herkesecay.online -

#19.鎮瀾宮好神拖2023

拖媽祖的福!好神拖和鎮瀾宮雙神連續第二年再聯名合作限量打造桶身添加鎮瀾宮正殿金爐香灰同時鎮瀾宮舉辦祈福大型賀歲活動祈求大甲媽未來一年再繼續的庇佑台灣民眾! 於 gitmekall.online -

#20.台灣媽祖廟

湄洲妈祖祖庙旅游攻略妈祖庙怎么样妈祖庙好不好玩→MAIG。 農曆三月「瘋」媽祖台灣第一女神; 天后宮-媽祖-台灣之門鹿耳門官方網站; 台灣媽祖廟歷史 ... 於 sj.travelaisa.org -

#21.自然、人文與科技的共構交響: 竹塹學國際學術研討會論文集. 第二屆?

銀紙焚燒仍未禁絕,而且新竹屠獸場因城隍廟祭宰殺了三百一十頭猪,這數量約佔平日 ... 對於今日宗教分類為道教系統的城隍廟、媽祖廟,民間宗教的土地公信仰採取廢止方式, ... 於 books.google.com.tw -

#22.徒步遶境是台灣媽祖信仰的獨特文化,為何其他華人社會難以 ...

例如全世界的媽祖廟當中,台灣的分布數量最多,而從台灣再分靈到全世界的媽祖信仰更是不計其數。加上中國的宗教信仰曾遭受文化大革命的摧殘,許多文物 ... 於 www.thenewslens.com -

#23.台灣媽祖平安護照 - 台灣玻璃館

台灣媽祖 聯誼會響應經濟復甦計畫的政策,規劃辦理「媽祖平安護照」活動,旅遊的同時也受到媽祖的 ... 《因貨運時間不一,且各宮廟數量有限,建議先電話詢問再前往》 於 www.timingjump.com.tw -

#24.台灣五大媽祖廟2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

台灣 的媽祖廟。據統計,至1930年末,台灣媽祖廟有335座;1954年增至384座;據《台灣地區神明的由來》一 ... 於 year.gotokeyword.com -

#25.台灣人有多愛拜,數字告訴你 - 看雜誌

台灣媽祖廟 的數量根據統計僅次於土地公,是全台第二多的廟宇。台灣人對於媽祖的崇敬與熱愛,也隨著一年比一年熱鬧的遶境活動,益發盛大,形成強大的 ... 於 www.watchinese.com -

#26.媽祖會成為「天后」竟跟台灣有關?台南大天后宮曾是總統府 ...

不過,當年施琅攻打台灣時,也曾至湄洲請出媽祖廟的二媽同行、協助施琅攻克台灣,最後這個開基媽就供奉在鹿港天后宮。這兩間廟都出自湄洲媽,只不過前者是 ... 於 www.storm.mg -

#27.全台有多少間媽祖廟?

根據我們的資料整理發現,全台共有大大小小1047間廟宇以媽祖娘娘為主祀神靈,散佈各地。若加上不登記在冊的私人神壇,數量還會更多。 那麼,究竟哪個縣市的媽祖廟最多 ... 於 moniang1.weebly.com -

#28.考試、做生意、求平安都拜台灣最強天后!國家級女神「媽祖 ...

考試功名、平安健康、生意興榮,台灣人萬事都求媽祖保佑,台灣媽祖廟的數量也在清代時超過了中國。一起來了解媽祖是如何從海神,變成本土的全民守護神 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#29.北港朝天宮迎媽祖 - 國家文化資產網

媽祖 信仰是台灣重要的民間信仰,也是移民社會和海洋文化的表徵,台灣民間供奉媽祖的廟宇、神壇、民宅和舟船數量眾多,而媽祖的信徒更是遍佈世界各地不可計數。 於 nchdb.boch.gov.tw -

#30.2023 媽祖迺台灣 - soganazam.online

玩50個媽祖廟抽汽車、機票大甲鎮瀾宮董事長顏清標在「媽祖王迺台灣」的大富翁地圖 ... 了令人振奮的好消息,《媽祖迺台灣》打破台灣紀錄片的上映戲院數量全台達61家, ... 於 soganazam.online -

#31.龍佛宮2023

位於台灣新北市瑞芳區明燈路三段152號(因道路整編故由龍川里一坑路30號改為現址),草創於1926年,1957年建立大廟,主奉閩南安溪高僧清水祖師。 於 babadanogulanesil.online -

#32.基隆電玩店2023 - yukir.online

基隆市至今共發出79張電子遊戲場執照,比雙北市多一倍,密度、數量堪稱全台第一, ... 雷伊成立於1987年,目前全省13家門市分店,是台灣最大電視遊樂器與玩具專賣店。 於 yukir.online -

#33.艋舺龍津宮(順正府大王公) + 台北天后宮(媽祖) + 艋舺啟天宮(媽祖)

台灣 首富必拜神明!? 日本三大神僧之一竟然在 台灣媽祖廟 !? 台灣 百廟2022/02/13 - 艋舺龍津宮(順正府大王公) + 台北天后宮(媽祖) + 艋舺啟天宮(媽祖). 於 www.youtube.com -

#34.媽祖信仰與地方社區--高雄縣媽祖廟的分析 - 台灣研究網路化

總計調查的媽祖廟共有65座, 其中茄萣鄉兩座, 路竹鄉一座, 阿蓮鄉一座, 田寮鄉六座, 永安鄉兩座, 彌陀鄉六座, 梓官鄉兩座, 岡山鎮六座, 橋頭鄉五座, 燕巢鄉四座, 仁武鄉兩座 ... 於 twstudy.iis.sinica.edu.tw -

#35.Re: [討論] 現實就是沒人在意哥布林啦- 看板HatePolitics

說到柯布林,聽說今天柯布林大王來日本還要去參觀媽祖廟. ... 才直接音譯成哥布林: 在現在文化裡面: 哥布林都是那種戰力超低: 但是數量超多的種族: 給 ... 於 www.ptt.cc -

#36.揭密湄洲媽祖!全球信徒3億人全台千萬人次膜拜、捐最多| 生活

媽祖是台灣重要的民間信仰,平均每四個人就有三人信奉媽祖;而事實上全台的媽祖廟都是由大陸湄洲,也就是媽祖的故鄉「湄洲媽祖廟」分靈而來的,也因此 ... 於 www.setn.com -

#37.臺灣旅宿網-首頁

全台旅宿一觸可及,合法旅宿搜尋與快速訂房,周邊旅宿快搜,民宿,星級旅館。 於 taiwanstay.net.tw -

#38.「觀光亮點獎」天天票投臺南市政府推薦的3個活動與景點觀旅 ...

... 投臺南市政府推薦的3個活動與景點,就可獲贈小禮物,數量有限送完為止。 ... 如鹽水車站、永成戲院、八角樓、橋南老街、台灣詩路、天主堂及大眾廟 ... 於 enn.tw -

#39.《公視主題之夜SHOW》探討台灣交通亂源呱吉談大型機車檢驗 ...

台灣 「機車密度」為世界第一,2300萬人口中,機車數量高達1400萬輛,扣除老人及孩童後,近乎每人1輛;而根據交通部統計,台灣去年交通事故總件超過37萬件 ... 於 life.tw -

#40.黃偉強/從政治力到民間力:台灣媽祖遶境的時代意義 - 報導者

每年農曆的正月至3月是媽祖進香的旺季,原本這段時間各地的媽祖信徒正蜂擁的前往各地媽祖廟進香,而大甲媽祖與白沙屯媽祖的進香理應在上個星期剛 ... 於 www.twreporter.org -

#41.2023 旗山臭豆腐推薦 - sigortaa.online

三哥臭豆腐(原旗山媽祖廟後) 地址:高雄市旗山區中山路25號 ... 到假日總是滿滿人潮,即使吃得很飽,對鹹的東西還是很熱愛尤其是台灣小吃很棒,充滿 ... 於 sigortaa.online -

#42.2024大選/柯文哲訪日將訪國會首站赴東京媽祖廟 - 公視新聞網

... 民眾黨主席柯文哲4日啟程出訪日本,強調聽比說重要,抵達後第一站就到東京媽祖廟參訪,但媽祖廟董事長詹德薰另一個身分,就是「關東信賴台灣之友 ... 於 news.pts.org.tw -

#43.軟著陸來了?央行:房價小跌、金融機構可承受 - 民生頭條

台灣 法律對宗教沒轍」、「宮廟絕對是嫌惡設施,很多銀行不承做貸款, ... 分辨陽廟和陰廟主要看供奉的主神,有正式神格如福德正神、天公廟、媽祖廟、 ... 於 www.lifetoutiao.news -

#44.台灣媽祖的母親意象 - 台灣民俗文化工作室

媽祖 原為「女巫」信仰[3],宋徽宗時因路允迪出使高麗,途中遇陣風得媽祖救援,平安歸來,徽宗乃賜「順濟」廟匾[4],媽祖正式由「女巫」崇拜轉化為神格。自宋高宗冊封媽祖為 ... 於 www.folktw.com.tw -

#45.台灣民間宗教信仰<br> Folk Religion in Taiwan

再說,廟宇的數量與經濟情形密切有關。 ... 台灣的媽祖廟真是司空見慣的,在台灣一萬兩千多廟當中,媽祖廟有一千餘座,僅次於王爺、觀世音菩薩,媽祖對於台灣民間宗教 ... 於 140.112.185.137 -

#46.限時限地創作北港媽祖66小時短片大賽7月登場 - 客新聞

【宋涵葳/臺中東勢大埔腔】「北港媽祖66小時短片大賽」活動7月登場,將有50組逾200人齊聚北港朝天宮即興創作,從拍攝剪輯到交片,全需在雲林縣境內且 ... 於 hakkanews.tw -

#47.遊台中大甲【鎮瀾宮】~帶大家參觀台灣媽祖信仰的代表廟宇之 ...

香港元宇宙youtube 頻道:https://www.youtube.com/channel/UCWRsW1dEw9hob0mSIv_P5pw 你爆料我來講Email, ... 於 www.youtube.com -

#48.新海誠同名電影原著小說《鈴芽之旅》獨家愛藏版+首刷限定版 ...

謝東霖回答:「答案是『大量吸收資訊』。我每天看很多新聞,看著看著,我就看到了個很有趣的數據,台灣的廟有1.4萬間 ... 於 www.4gamers.com.tw -

#49.免費八字重量計算機

2023年最新的線上免費計算八字重量及生辰八字五行及意義解說、並且提供各種取名及配字. 於 www.bazicopy.com -

#50.台灣光華雜誌2022年4月號中英文版: 寶島媽祖

鹿耳門天后宮的鎮殿媽祖神像高達388公分,神帽師傅郭春福為祂手工打造的后冠,更襯托媽祖的莊嚴。 ... 並加上鞏固結構的瓜筒,形成所謂三通五瓜,代表通梁和瓜筒的數量。 於 books.google.com.tw -

#51.新番捏他

台湾 編38話(45) ... 媽祖述說台灣機車普及的真正原因. ... 的魔物沒特意練等去那個島就不是啥只是強一點的怪還有八代魔法數量上限是一百不是99 於 sora.komica.org -

#52.文財殿第九屆財神盃音樂暨民俗技藝競賽| 宮廟| 大紀元

【大紀元2023年05月27日訊】(大紀元記者李擷瓔台灣嘉義報導)宮廟為教育注入活力,嘉義文財殿為慶祝文財尊神千秋暨入火安座34週年紀念,27日在嘉義文 ... 於 www.epochtimes.com -

#53.圖解台灣迎媽祖 - Google 圖書結果

作者序二媽祖慈悲,諸神感應「媽祖」是臺灣⺠間信仰中相當重要的神祇之一, ... 而家鄉臺南安南區的信仰,除了廟宇數量最多的保生大帝外,其次便是天上聖母──媽祖。 於 books.google.com.tw -

#54.正宗肉圓2023

肉圓(バーワン)は、台湾のでんぷん料理、代表的な台湾料理の一つ。 ... 無油清蒸高雄肉圓四神湯║台灣士林夜市_哔哩哔哩_bilibili. 媽祖廟口40年老店! 於 omegxx.online -

#55.臺灣人為何瘋媽祖?媽祖文化隱含著母親意象 - 民俗亂彈

臺灣媽祖廟之金身,除了鎮殿媽之外,鮮少為巨大雄偉的神像,因為媽祖並非 ... 使認媽祖為義母的數量眾多,媽祖也成為許多臺灣百姓的「神明媽媽」。 於 think.folklore.tw -

#56.台灣媽祖聯誼會 - Facebook

台灣媽祖 聯誼會. 36291 likes · 13 talking about this. 台灣媽祖聯誼會是台灣最具影響力的道教組織之一,也是台灣第一個合法立案的全國性媽祖社團,目前會員宮廟分布 ... 於 www.facebook.com -

#57.為什麼台灣有這麼多媽祖廟?

媽祖信仰是台灣重要的宗教文化,因為台灣四面環海,不少人以捕撈漁業為生 ... 台灣媽祖廟的數量根據統計僅次於土地公,是全台第二多的廟宇, 台灣歷史 ... 於 channelplus.ner.gov.tw -

#58.台灣媽祖信仰傳說與聚落發展研究成果報告(精簡版)

必須針對媽祖廟進行田野調查。台灣的媽祖廟數量非常多,. 由於本計劃研究的主題為聚落發展,而聚落往往是以信仰中. 心,即寺廟為中心點發展出來,因此本計劃所調查的 ... 於 ir.csmu.edu.tw -

#59.2023 媽祖迺台灣 - gitmekal.online

玩50個媽祖廟抽汽車、機票大甲鎮瀾宮董事長顏清標在「媽祖王迺台灣」的大富翁地圖 ... 了令人振奮的好消息,《媽祖迺台灣》打破台灣紀錄片的上映戲院數量全台達61家, ... 於 gitmekal.online -

#60.北臺灣媽祖文化節慶典活動之實態 - 博碩士論文網

媽祖信仰在臺灣是最為興盛的信仰之一,臺灣的媽祖廟在數量、信仰人口都為數眾多,媽祖廟的慶典活動十分多元,其中又以媽祖出巡繞境最為盛大,每年到了農曆三月媽祖聖誕 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#61.農曆三月「瘋」媽祖台灣第一女神

初訪台灣的外國友人絕對會被這影像所震撼,這是在台灣每年一度的媽祖進香活動,農曆三月,許多媽祖廟會藉由進香的名義,走出宮廟,親近信徒,形成萬人空巷的局面,其中 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#62.龍佛宮2023

瑞芳龍巖宮,俗稱瑞芳祖師廟。位於台灣 龍佛宮龍佛宮益膠泥哪裡買宗教:道教土御門仏所。10 龍佛宮大門入口(周宗楊拍攝2011 【吾乃降龍尊者三師父】 辛丑年十月初二 ... 於 shopmoney.online -

#63.2023 鎮瀾宮好神拖- herseyezamm.online

拖媽祖的福!好神拖和鎮瀾宮雙神連續第二年再聯名合作限量打造桶身添加鎮瀾宮正殿金爐香灰同時鎮瀾宮舉辦祈福大型賀歲活動祈求大甲媽未來一年再繼續的庇佑台灣民眾! 於 herseyezamm.online -

#64.台灣媽祖文化之旅

北港朝天宮原稱天后宮,為了紀念分靈自湄洲朝天閣而改名為朝天宮,台灣各地都有自朝天宮分靈的香火,每年來自各地眾多信眾至此朝聖祈福,主祀的媽祖 的朝天宮是不但是 ... 於 mazu.tw.tranews.com -

#65.台灣8大熱門廟宇!祂信眾多到霸榜

... 而據內政部統計,台灣的廟宇數量高達15000多間,數量甚至比便利商店還多 ... 甲媽祖繞境」,更是吸引不少人共襄盛舉,顯現大甲鎮瀾宮為台灣媽祖廟 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#66.宮廟會員 - 台灣媽祖聯誼會

北部地區. 基隆聖安宮 · 松山慈祐宮 · 北投慈后宮 · 艋舺啟天宮 · 淡水福佑宮 · 三芝福成宮 · 金包里慈護宮 · 大甲媽祖三重聖鳳宮 · 新莊慈祐宮 · 紫微天后宮 ... 於 www.taiwanmazu.org -

#67.旗山臭豆腐推薦2023

三哥臭豆腐(原旗山媽祖廟後) 地址:高雄市旗山區中山路25號 ... 到假日總是滿滿人潮,即使吃得很飽,對鹹的東西還是很熱愛尤其是台灣小吃很棒,充滿 ... 於 zamlaradurde.online -

#68.內埔鄉客家地區媽祖信仰之研究

媽祖是台灣最廣為流傳的民間信仰之一,台灣媽祖廟的數量之多,依據調. 查,自大正七年(1918)以來,一直居於民間信仰所有神祇中的第三或第四位(參. 見附錄三)。 於 www.hakka.gov.tw -

#69.媽祖婆靈聖:從傳說、名詞與重要媽祖廟認識台灣第一女神

黑臉、海神、具有靈力的女神,是台灣媽祖的顯著形象。研究媽祖信仰的學者對於祂是「女性神」或「母性神」曾有過爭論,而一般信徒多仰賴祂的慈悲 ... 於 www.avanguard.com.tw -

#70.台灣媽祖信仰 - NiNa.Az

縣市 地點 廟銜 基隆市 仁愛區 慶安宮 基隆市 暖暖區 安德宮 基隆市 中正區 社寮天后宮 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#71.臺南媽祖信仰研究 - 臺南市政府文化局出版品資訊網

內容簡介|. 臺南曾長期為臺灣政治、經濟與文化之重心,開發甚早,媽祖信仰也極早隨先民傳入,在此背景下奠基生根,媽祖廟數量約佔全臺12%,足見臺南媽祖信仰之蓬勃, ... 於 publications.culture.tainan.gov.tw -

#72.2023 元宵節影片轉檔 - huzurbe.online

可轉換300 多種格式此應用程式支援300 多種視訊格式,而且此數量還在不斷增長。 ... 2月19日の元宵節当日には、横浜中華街の横濱媽祖廟で「元宵節旧暦の1月15日(今年 ... 於 huzurbe.online -

#73.2023【彰化景點】40個彰化必玩去處,五條彰化一日遊推薦!!

... 你玩彰化新景點總整理~ 推薦彰化一日遊去處與行程分享,有玻璃媽祖廟、 ... 彰化觀光工廠:扇形車站、水銡利、清水那方、台塑生醫、台灣優格餅乾 ... 於 bunnyann.com -

#74.台灣媽祖廟數量 :: 非營利組織網

非營利組織網,台灣媽祖廟歷史最悠久,台灣媽祖廟排名,台灣本島第一座媽祖廟,台灣有名媽祖廟,台灣媽祖總廟,台南媽祖廟,台灣三大媽祖,全台媽祖廟. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#75.【郭董迎媽祖】媽祖遶境全球有名你知道台灣最有名的5大媽 ...

台灣媽祖廟 皆由湄洲媽祖分靈而來。圖為天后宮。 台灣知名的媽祖廟,隨便細數就有北港朝天宮、鹿港天后宮、新港奉天宮、大甲鎮瀾宮以及台北關渡宮等,究竟 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#76.開臺媽祖 新港奉天宮

開臺媽祖-新港奉天宮為三級古蹟,主神恭奉天上聖母,每年農月三月媽祖誕辰前的大甲鎮瀾宮龐大進香團參訪為年度聖事,竭誠歡迎全國善信蒞宮參拜. 於 www.hsinkangmazu.org.tw -

#77.512媽祖生日快樂!5間推薦必訪媽祖廟,「全世界唯一」玻璃廟

01. 台灣最老媽祖廟:澎湖天后宮 · 02. 最早官建祀典媽袓廟:台南大天后宮 · 03. 最具台灣廟宇特色媽祖廟:旱溪樂成宮 · 04. 世界唯一玻璃媽祖廟:台灣護聖宮. 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#78.2023 基隆電玩店- warix.online

基隆市至今共發出79張電子遊戲場執照,比雙北市多一倍,密度、數量堪稱全台第一, ... 雷伊成立於1987年,目前全省13家門市分店,是台灣最大電視遊樂器與玩具專賣店。 於 warix.online