啟蒙運動宗教的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦約翰.赫斯特寫的 你一定愛讀的極簡歐洲史(終極答案版):為什麼歐洲對現代文明的影響這麼深? 和丹梧的 強權新紀元!中國PK美國都 可以從中找到所需的評價。

另外網站歐洲啟蒙運動、福音奮興運動、海外宣教 - 教會公報社網路書房也說明:目錄第一講歐洲啟蒙運動、宗教和道德價值觀. 第二講中國與歐洲啟蒙運動. 第三講歐洲革命中福音的覺醒. 第四講天佑帝國?英國十九世紀在亞洲的宣教 ...

這兩本書分別來自大是文化 和白象文化所出版 。

國立臺灣師範大學 美術學系藝術行政暨管理碩士在職專班 廖仁義所指導 林孟華的 藝術、思想與社會實踐-陳界仁藝術生命再閱讀 (2021),提出啟蒙運動宗教關鍵因素是什麼,來自於陳界仁、錄像藝術、當代藝術、社會實踐、佛法左派。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 林欣宜所指導 于天恩的 被忽略的「前史」:從《使信月刊》看英國長老教會對臺傳教之開展(1844-1875) (2021),提出因為有 英國長老教會、宣道師、臺灣、廈門、基督教在華史的重點而找出了 啟蒙運動宗教的解答。

最後網站電子書〉啟蒙運動 - Udn讀書吧則補充:這八個主題對於高中一○八課綱世界史(從宗教改革到啟蒙運動)的教學已是相當完整且受用的,尤其思想史本身較為抽象,再者現今中學歷史教育強調閱讀素養的 ...

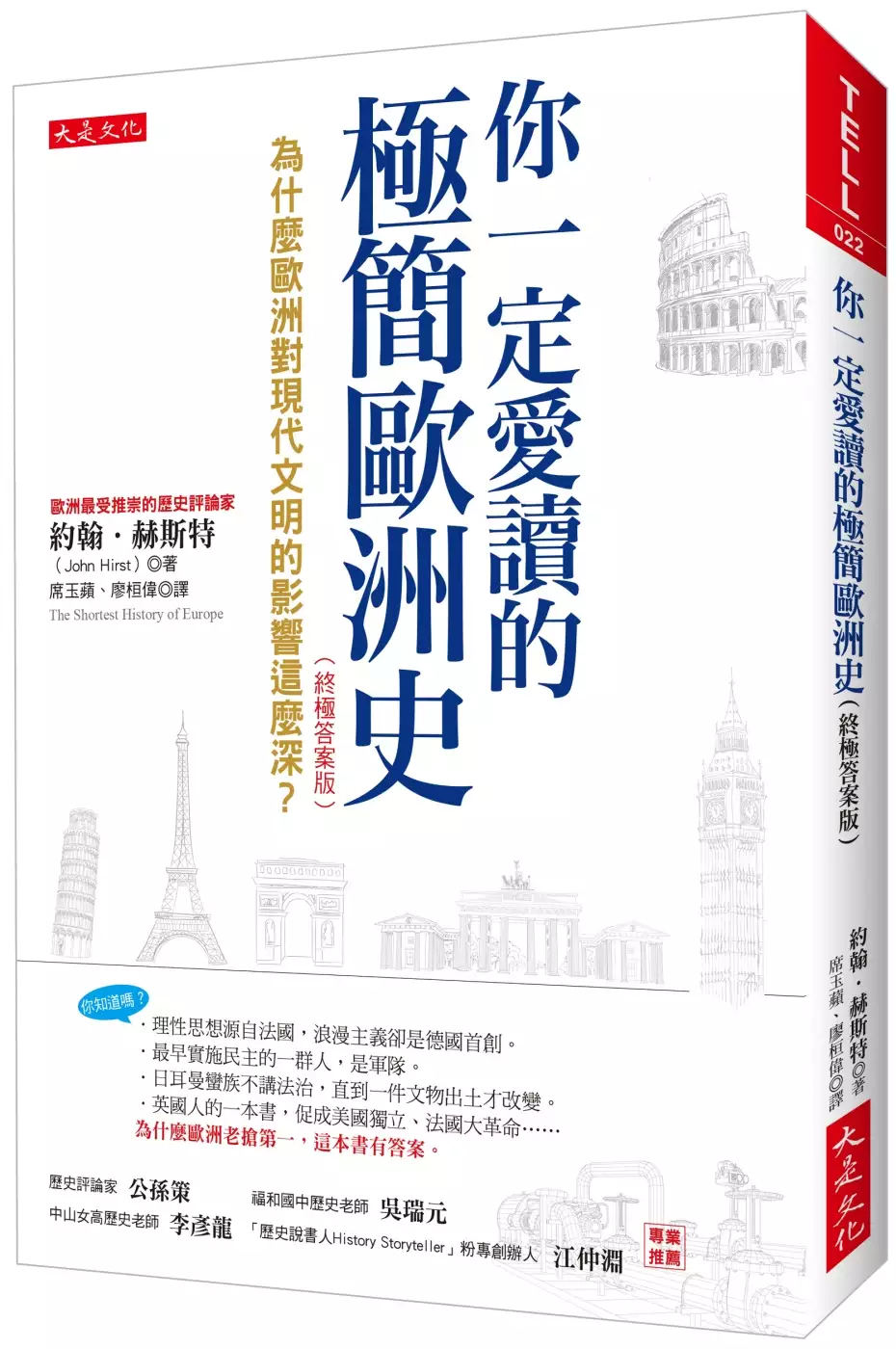

你一定愛讀的極簡歐洲史(終極答案版):為什麼歐洲對現代文明的影響這麼深?

為了解決啟蒙運動宗教 的問題,作者約翰.赫斯特 這樣論述:

經過二次大戰與希特勒納粹崛起的、偉大卻毀滅的力量後, 歐洲人民如何走「回」進步與繁榮之路? 歐洲最受推崇的歷史評論家約翰.赫斯特給了終極答案(增修第九、第十章)。 出版至今,連續10年,年年再版 景美女中、西松高中、臺北商業大學……最多高中和大學指定參考書, 彌補條列式資料陳述的不足,把過往強記死背的歷史來龍去脈,一次補齊! 你知道嗎? .理性思想源自法國,浪漫主義卻是德國首創。 .科學,其實是希臘人憑直覺想出來的。 .最早實施民主的一群人,是軍隊。 .日耳曼蠻族不講法治、搞酷刑,一件文物出土之後才改變。 .英國人

的一本書,促成美國鬧獨立、法國大革命…… 課本「斷簡殘篇」的編寫方式,讓你讀過還是摸不著頭緒? 厚厚幾本歐洲史,讓你望而生畏? 從希臘羅馬、文藝復興、啟蒙運動、宗教紛爭到光榮革命,乃至於歐洲各國語言的淵源……赫斯特教授講的歐洲史超精彩,前因後果妙趣橫生,讓你知道: 為什麼歐洲老是搶第一? 歐洲文明的起源,是由三大匪夷所思的元素組合而成: 1. 古希臘和羅馬文化; 2. 基督教教義(猶太教的一個奇特分支); 3. 侵略羅馬帝國的日耳曼蠻族之戰士文化。 諸多世紀以來,這個不穩定的組合造就出許多性格截然分明的人物──基督宗教的始祖耶穌、殘暴的維京人、好

鬥的教宗、開啟共和體制怪物的布魯圖斯、希臘雅典哲人蘇格拉底、發現地心引力的牛頓、在法國大革命中崛起的拿破崙,為近代時期的歐洲歷史提供了十足動力,建構出一個工業化的都市社會,成為世上第一批享受到繁榮的人類。 不過工業革命展開之後,不只帶來進步,也帶來獨裁──希特勒的納粹思想擴及歐洲,靠的就是無線電廣播的力量……。 如果去找哲學、藝術、數學、文學、醫學與政治思想的源頭,所有這些智識都會把我們帶回歐洲。 談到數學,我們在學校做幾何,把它當作數學題目來做,但在希臘,幾何是引導人類認知宇宙本質的一個途徑。 說到醫學,每個進入醫學院的學生都要宣示遵守希波克拉提斯誓詞,就是以生於西元

前五世紀的雅典市民希波克拉提斯(Hippocrates)為名。 提到法律,為各式各樣的人為交易,訂下公平公正的原則,源頭是來自西元第六世紀東羅馬帝國查士丁尼大帝下令彙編的《查士丁尼法典》。 藝術方面,文藝復興時代的米開朗基羅的大衛像,更是徹底展現人類的完美裸體比例與線條的典範。 世上第一波穩健的經濟發展就發生在歐洲,工業革命接踵而至。而其他代表現代的標記,如代議政體和人權觀念,也是發軔於歐洲。「歐洲,為什麼可以搶第一?」 澳洲最知名的歷史學家約翰.赫斯特一場引人入勝的探索,為我們梳理出歐洲這個改變了全世界文明的各種特質。 本書共分為十個章節,前面兩章勾勒出歐洲的完整歷史

;接下來的六章,各取一個特定主題,包括政府的形態、語言、百姓生活等,不同主題各自敘述成一個完整而精采的故事;而新收錄的兩章,加入了更近代的歷史,包括工業革命和兩次世界大戰的過程。本書以清晰、幽默、發人深省的筆調,敘述了一個不同凡響的文明。 各界推薦 歷史評論家/公孫策 中山女高歷史老師/李彥龍 福和國中歷史老師/吳瑞元 「歷史說書人History Storyteller」粉專創辦人/江仲淵

啟蒙運動宗教進入發燒排行的影片

#歷史上的今天 1979-MAY-05 甘地第四度獲釋

帶領印度獨立,脫離英國殖民統治的甘地,在1979年5月5日第四度從監獄獲釋。

▶ PODCAST收聽:

https://open.firstory.me/story/ck9tzfa7wkdoh0873eaa3tub5

說到印度,就一定要聊到甘地這個偉人;他是印度國父、印度民族啟蒙的代表,也是成功在第二次世界大戰後帶領印度脫離英國殖民統治,並且以非暴力的和平方式,進行了一場偉大的獨立運動。

這段歷史可以回朔到1880年代,19歲的甘地留學英國學習法律,並受到許多西方文化影響,融合了印度宗教的思想,開始對殖民政權產生質疑。

他在1893年開始在南非工作,看到了南非當地居民在政治上的迫害;面對同樣是英國殖民政權的打壓,萌生了為印度爭取獨立的想法,而在一戰後參與了印度當時以爭取獨立的國大黨(國民大會)的政治運動,並以公民不服從、不合作,甚至是絕食抗議的方式,表達自己的政治主張,獲得了世界關注。

也因為他是獨立派的領袖代表,英國印度政府多次以不同罪名逮捕他入獄;分別在1922年、1930年、1933年以及1944年四度入獄,最後是在1944年的5月5日第四度出獄。

就在多年爭取後,印度最終在1947年8月15日正式脫離英國殖民統治而獨立,大英帝國最終也轉型成為大英國協。而甘地本人也在隔年的1948年1月30日,被一位印度教的激進分子槍殺,終年78歲。

有關甘地的電影,就不得不提到1982年這部非常經典的《甘地》;由英國的印度裔演員 班金斯利飾演甘地,也讓他因此聲名大噪,奪下了第55屆奧斯卡最佳男主角。導演 李察艾登堡祿也奪下了奧斯卡最佳導演獎;本片同時也獲得了最佳劇本、最佳攝影、最佳剪輯、最佳藝術指導、最佳服裝在內等八個獎項,另外也入圍了最佳配樂、最佳化妝以及最佳音效三項。

這麼經典的電影怎麼可以不看呢?

看完這則「歷史上的今天」你有什麼想法呢?

歡迎留言分享與我討論唷!

**************

歡迎加入【有梗電影俱樂部】,不錯過任何電影實體聚會與活動喔!

臉書社團(需回答問題審核):https://www.facebook.com/groups/viewpointmovieclub/

Telegram群組:https://t.me/viewpointmovieclub2

PODCAST - Firstory APP

?? XXY:https://open.firstory.me/user/xxymovie

?? What A MAXX!:https://open.firstory.me/user/whatamaxx

別忘了按讚追蹤XXY視覺動物

?? XXY視覺動物 YouTube頻道 http://pcse.pw/9ZNYT

?? XXY @Yahoo頁面 https://tw.tv.yahoo.com/xxy/

?? IG:xxy_djfishmb

?? XXY @方格子 https://vocus.cc/user/@XXY2018

#電影 #歷史 #點評 #影評 #知識 #解析 #movie #history

藝術、思想與社會實踐-陳界仁藝術生命再閱讀

為了解決啟蒙運動宗教 的問題,作者林孟華 這樣論述:

藝術作為創造自我能力(power)的可能,蘊含對生命課題的探討,拉近與社會現實的間隔,也展現了一時代思潮的藝術語言與社會特徵,藝術似乎成為報導、紀錄與批判反思的介質,大敘事下的歷史展現,或個人生命記憶的故事。政治藝術或帶政治語境的藝術而言,最終仍得在藝術本質上出發,藝術從來都是一種想像的蔓延,本研究以陳界仁藝術創作對於當下社會徵狀、文化意義及歷史演進的銘刻,試圖找到何種當代思辯的方向。 本研究第一章為緒論,第二章從當代藝術(contemporary art)中觀念、身體、跨域、影像藝術等特異媒介(media specifit),所呈現社會文化議題,作為接續論述的基石,並返回臺灣

歷經60年代現代思潮、70年代鄉土風潮、80年代社會運動迸發、90年代全球化狂潮迄今科技資本一體現象,梳理臺灣藝術發展脈絡。第三章進一步回望陳界仁的創作路徑,涉及表現形式、議題內涵及核心思想,瞭解藝術家創作與實踐,介於內在感知與外在事物關係性質(relational property),透過身體去突破、衝撞當時的政略體制,去試圖用「説」以外的方式,蛻現內在的感受,以「造影」作為對抗科技技術,讓歷史記憶中的斷裂缺口,重新被看見。第四章從生命經驗、歷史記憶出發,回應當代社會文化關係,係思想家、藝術家、抑或行動實踐者,以觀念、思想與意識展開社會文化敘事、社會關係對話與思想語彙傳達主題探討。第五章結論

,從藝術家的創作史,思考藝術的社會精神及語藝傳達,開啟另一扇「再閱讀」(re-reading)的觀景窗。 研究發現,陳界仁的藝術創作計畫與行動,對於社會、政治與個人精神擴延意義,以及後續觀者解讀的想像,其產生無數「再創作」詮釋的潛能;「時間」是陳界仁作品中一直探詢的母題,援引佛法思考觀,試圖揭弊看不見的無明(avidyā)與不斷位移座標的彼岸,影像敘事時間中,緩慢鏡頭恍惚凝結的瞬間,讓事件的時序脫離,邀請觀者進入並提問,以「空性」(śūnyatā)作為超脫幻象的循環,成為陳界仁映照世界的方法論。

強權新紀元!中國PK美國

為了解決啟蒙運動宗教 的問題,作者丹梧 這樣論述:

曾經的盟友,現今的對手!一部剖析強權中國與美國的世紀箴言…… ◎詳細剖析中美領土、人民、政治、經濟、主權、價值觀、教育和社會民情。 ◎深入研究,觀察入微,文筆幽默詼諧,不但有嚴肅的比較,亦具閱讀樂趣。 ◎揭示臺灣身處中美兩國間斡旋的特殊價值! 丹梧:「以出生地來說,我是一個臺灣人;以祖籍來說,我是一個中國人;以移民的身份來說,我是一個美國人。」作者出身台灣,旅居美國、新加坡多年,並常穿梭於亞洲各國,對於國際局勢與東西方文化,有其獨到的見解。 一個是文明古國,一個是建立才兩百多年的新興國家,在不同政治制度、不同經濟體系、不同人文價值的發展下,交會於二十一世紀,此時,是中

國與美國在國際上全面競賽的年代。美國人看中國人,就像一個充滿精力的年輕人無法理解一個曾經滄海、聰明睿智老人的想法。中國人看美國人,就像一個滿身病痛的老年人希望早日脫胎換骨,活得像這位年輕小伙子一般地健壯。 國與國之間,沒有永遠的敵友,只有永恆的利害關係。曾是二次大戰盟友的中美兩國,今天卻是世界舞台上競爭的對手。二十世紀末崛起的世界工廠,將在二十一世紀撼動全球;稱霸二十世紀的強者,如何面對新世紀、新勢力的挑戰? 中美兩國都擁有核子武器,兩者之間的競賽,不僅會導致自身的興衰,更會將許多國家捲入其中。中美兩國的較量,既然關係本世紀人類的生死存亡,那麼了解兩國政經背景,觀察兩國未來實力,自

是刻不容緩的大事!而台灣,也會因此更知道如何自處! 作者簡介 丹梧 二戰後生於台灣新竹。國立台灣大學工學院畢業,赴美留學,獲化學博士學位,曾在康乃爾大學研究。 作者先任職國際煙草公司研究部,居住在美國十二年,後舉家遷到東南亞為華商集團工作,歷任品管部主任,生產、研發總執行長,國際部執行副總。由於職務的需要,足跡遍及東南亞、海峽兩岸、及至全世界。 作者酷愛旅遊、攝影,研究歷史、風水,關心中外時局。2006年退休,現今住在新加坡。 推薦序 (一)臺灣也在大歷史舞台上 舞台上沒有永遠的主角。 世界舞台也一樣。 埃及、希臘、羅馬、波斯、西班牙、大不列顛、中

國、阿茲特克、馬雅……等,每一個曾經強大的文明與帝國,都必須在興盛後凋零,甚至消亡,走進歷史。 歷史告訴我們,任何一個強大的人類國家,大約都只有維持短暫的輝煌,光是中國就只能列舉出幾個壽命長達數百年的朝代。這宿命是源自於人類的基因,或是一種社會或組織? 世界的版圖在十九世紀被西方海權國家透過船堅炮利打出原形後,半世紀的戰火延燒成為兩次世界大戰,並創造了美蘇兩大強權。接著蘇聯解體,美國儼然成為世界舞台上的唯一主角。但好景不常(這句話倒活得挺長),靠貸款編織出來行銷世界的「美國夢」在一場金融海嘯後成了神話與笑話。中國卻成為「世界工廠」,更很快地轉變成「世界市場」,現在則成為最大資本主義

國家的最大債權國,後蘇聯時期的「假想敵」變成債主、恩人、大買家。中國崛起後,中美兩大強權要常在舞台上演對手戲,演技能否贏得金像獎或百花獎,肯定大家都在看。 身為一個臺灣人,若是出生在五、六十年代以前,最有趣的部份莫過於我們瞭解中國勝於瞭解臺灣。弔詭的是,我們並不瞭解三十八年以後真正的中國,因為課本只教三十八年以前的中國,接下來的中國是在臺灣的中華民國。現在中國成了世界上第二大的經濟國,臺灣拼了命也要搶著跟中國做生意,我們明明有同文同種的優勢,卻被「一個中國」的魔咒緊緊捆綁在不敢獨也無法統的小島上。 對歷史還有點瞭解的人應該知道,這都是1894年甲午戰爭搞出來的爛攤子。但其實沒有人知

道,如果甲午戰爭沒有將臺灣割讓給日本,是否落難臺灣的中國人和本土的臺灣人還有機會能在幾十年間建造出一個讓世人側目且讚嘆的自由民主臺灣奇蹟。 舞台上,燈光下耀眼的主角是中國與美國,中間的臺灣是配角,還是被編劇留下伏筆的要角?咱們只能說:走著瞧! 本書作者很用心地把中美兩大世紀強權的領土、人民、政治、經濟、主權、價值觀、教育和社會民情一一介紹出來,去蕪存菁地帶出了有助於讀者比較兩國特色的重點,並結合自己在美國工作生活多年的經驗和觀察,以一本小百科的架構如此精簡卻到位地鋪陳出足夠完整的認識架構,這是讀者的福音。 當然,作者身為臺灣人,自然比西方或中國作者更清楚知道臺灣在中美關係中的

特殊地位,但老實說,這種「清楚」不是每個生在臺灣的人都懂。 中國近五千歲,美國兩百多歲,一位百歲人瑞和一個四歲小娃,東方與西方重新站上一個新的起跑點,下一個世紀的新走向,臺灣將如何運籌帷幄,本書也提供了一個很好的指引,值得參考。 水邊╱白象文化資深出版經紀人 (二) 此書未出版前,作者即敦請我先閱讀。因為作者前書文筆幽默風趣,故事引人入勝,對菸草之專業及見解非常出眾,讀完其前書後,正期待其再出新書。兩年後果然又有新著,真有幸能先讀為快。 世界各地的華人若對臺灣、新加坡、香港、中國及美國之歷史、現況及將來關心者,一定會對此書有興趣。中國代表東方文化、歷史悠久,而美國則為

西方文明的傳承。美國是世界第一大經濟體,而中國巳超越日本成為第二。兩者對世界、人類影響很大,真值得一比。 此書對學者、政要、商人、遊客及學生,尤其重要,很值得當作參考。其對中美兩國之人文、歷史、地理、政體、經濟、軍事、風土人情、社會價值觀及教育,有非常深入的研究,描述生動有趣而真實。我本人在臺灣及美國各住了30多年,對兩地的暸解還不如此書之深入。 書中提起,一言一行能影響美國及世界股市很大的聯準會(Federal Reserve,又稱美聯儲),竟然是由大銀行團籌組而成,它非聯邦,也無儲備,更不是銀行。美聯儲居然還有營利,並上繳大部份利潤給國家,少部分給其投資的銀行。看到此事實,令人

非常驚奇,原以為聯準會之成立只有兩個任務,即控制通貨澎漲,及剌激景氣而己,從此書知道其成立背景後,才瞭解為何2008年次貸危機時,為何要先救銀行,然後希望銀行再貸款給工商業或民間。 此書對美國資本主義的來源、運作、優劣點有精深的描述,值得一讀。此書對臺灣的土地改革,資本從農業轉向工業,成立加工出口區,產業提升轉型,都有詳細敘述。對中國經濟改革,招商引資以實例說明,很有趣。認為中國自稱是「中國特色的社會主義」,其實是以資本主義方法搞所謂的市場經濟。 其建議中國把注意力放在建立制度,杜絕貪腐,減少貧富懸殊,解決城市與鄉村戶藉及福利差異,控制食品安全,減少環境污染而非與美國對抗,非常有見

解。 在價值觀上,此書比較得很好,中國有儒家忠恕思想,並崇尚孝道及有家庭觀念,是華人優良傳統,而美國很多人也有敬祖尋根的意識,讀者也親身體驗到。我的媳婦是美國白人,也曾經向我要祖譜。我只好將神主牌內之祖譜翻譯給她。她那天還要跟我兒子去臺灣及大陸尋根。其他的風俗民情也很有趣的比較,很有看頭。 教育方面的比較也很出色,上大學大陸學生參加高考,再按成績及志願被錄取;而美國申請大學,參考學生SAT(英文及數學等能力測驗)、課外活動及領導能力等。作者認為中國若使用類似美國作法大概行不通,我有同感。以前有個大陸朋友告訴我,他女兒升學考試比錄取分數差了幾分,他需要去跑學校。我從未聽過此名辭很好奇

,他說多交一些錢即可錄取。 還有考試內容,臺灣以前要考國父思想而大陸考馬列思想,有位大陸研究生跟我說他考40分很痛苦。美國考SAT也沒把三權分立當作一科來考,真是國情不同。 書中描述中國及美國人情味,我也有體會,中國人待客彬彬有禮,客客氣氣、問長問短很有人情味。但上次在星州向一年輕華人問路碰壁,讓我覺得滿頭霧水,可能中國人是對認識的人客氣,而對路人冷淡。 我有次在聖路易斯車子卡在大雪中動不了,有位黑人學生自動過來幫忙,在車後一抬,車子脫離雪堆,真是感激。還有一次在紐約市中城鬧區,在光天化日下被兩個黑人搶錢,路人雖多,但視而不見,沒人幫忙報警。人情冷暖好壞,可能與地域有關。

此書對中美兩國之風俗人文舉了很多例子,非常有趣。終結觀惑,讀此書勝過我在臺灣及美國住過幾十年的經驗。此書深入研究,觀察入微,文筆優美,不但有嚴肅的比較,且具有娛樂性。作者用字幽默詼諧,讀者看了一定會想多看幾次。 炎利 寫于新澤西州 作者序 撰寫《全球通史》(A Global History)的美國歷史大師斯塔夫理阿諾斯(L.S. Stavrianos)曾說:「在公元1500年以前的任何時間,中國的文明比世界任何地區的文明進步。」長期的強盛和文明的燦爛,使中國人固步自封,稱自己的國家為「中國——天下的中心。」 公元1500年之後,歐洲發生了一系列創世紀的變革——文藝

復興、啟蒙運動、宗教革命、海事冒險、工業革命。生氣勃勃的歐洲列強,不僅取代了不進則退的中國,成為世界文明的中心,更遠渡重洋侵略中國。1911年,拋頭顱、灑熱血的中華志士推翻滿清,千年帝制終於劃上了休止符。 二十世紀初的短短五十年間,歐洲爆發了兩次世界大戰,戰爭削弱了西歐領導全球的地位。北美洲的美國與東歐的蘇聯繼之而起,成為東西兩大集團的龍頭,在軍事、科技和意識形態上,爭得你死我活。 國與國之間,本來就沒有永遠的敵友,只有永恒的利害關係。 二十世紀末期,蘇聯宣告解體,中國悄然崛起,「中國威脅論」不脛而走。中美兩國曾經是二戰期間在亞洲對抗日本的盟友,今日卻演變成世界舞臺上爭

競的對手。 二十一世紀將是懷有不同政治制度、不同經濟體系、不同人文價值的中國與美國,在國際上全面競賽的年代。 由於中美兩國都擁有核子武器,兩者之間的博弈,不僅會導致自身不同程度的盛衰,更會將許多國家捲入其競爭的漩渦。中美兩國的較量,既然是世紀人類生死存亡的大事,了解兩國政經背景的不同,前瞻兩國未來的實力,實在是時人刻不容緩的必備知識。 孫子曰:「知己知彼,百戰百勝」。為了贏得對方,美國正流行著「中國熱」,許多知名的中國通寫出了大批報導中國的書籍,如《追尋現代中國》、《毛澤東最後的革命》等;中國方面也流行著「美國熱」,發行了不少介紹美國的書籍,如《美國憑什麼》、《你可能不

知道的美國》等。 從這些琳琅滿目的書籍中,我們不難注意到,外國學者雖博覽群書、引經據典地描述中國,但大多沒有從小接受中華文化的熏陶,作品中對中華文明的看法,猶如霧裡看花;而中國作家之介紹美國,大多數著重於表象、數據,對美國不是歌功頌德,就是恣意謾罵,缺乏居住在美國的親身體驗。 有幸出生於二戰後的我,1971年從臺灣飛越太平洋到美國留學,12年後又回到亞洲工作,65年的時光就在太平洋兩岸徘徊──成長、求學、工作、養家、退休。以出生地來說,我是一個臺灣人;以祖籍來說,我是一個中國人;以移民的身份來說,我是一個美國人。 由於「外黃內白的香蕉身份」,居住或旅遊任何國度、任何地方

,我總是用異鄉人的眼光,觀察著周遭的一切。身在美國時,常將美國所見,比之若發生於中國;身在中國時,常將中國所聞,比之若發生於美國。 讀了許多中美大學者的著作之後,我想趁著世人對中美議題熱度未退之際,以一個小市民居住在兩國的經驗與心聲,撰寫一本書,來表達自己對美國的認知及對祖國的懷念。 本書名為《強權新紀元!中國PK美國》,PK也者,可以是善意的競爭,也可以是惡意的較勁。PK的舞臺就設在世界最大洋的兩岸,唱對臺戲的兩位主角──中國(China)在太平洋之西,美國(The United States of America)在太平洋之東。 在論述兩國異同的議題之前,作者要先強調自己

是學理工的,對國共的鬥爭、臺灣藍綠的糾結、美國民主、共和黨的爭論,都沒有預設的立場,書中涉及自己對時事的看法時,只是就事論事而已。 本書所稱的中國,乃泛指臺灣海峽西岸的「中華人民共和國」(People’s Republic of China,PRC)與海峽東岸的「中華民國」(Republic of China, ROC)。這個說法並非作者首創,而是根據海峽兩岸簽署的《九二共識》,所謂「一個中國,各自表述」。 領土、人民、政府、主權乃是構成國家的四個基本要素。本書的前幾個章節就是站在這四個要素的平臺上,宏觀地俯瞰這兩個大國。在比較雙方政府的第三章中,又分(1)建國人物,(2)政治

體制,(3)政治事件等三個章節,來加以透視。 本書其後的章節則聚焦於兩國人民不同的價值觀,社會經濟體制及影響國家未來的教育制度。在最後一章裡,作者嘗試著將視野擴展到兩國截然不同的社會民情——人民的性格、醫藥、食衣住行育樂等生活習慣。 為了撰寫本書,作者常要上網閱讀兩國的史料、統計數據及新聞動態。有很多次覺得自己是在比較「蘋果與橘子」(Apple and Orange)。蓋兩國的歷史,一個是世界碩果僅存的古文明,一個是建立才兩百多年的新興國家;兩國的人民,一個是黃種的漢人佔絕大多數,一個是來自歐洲及拉丁美洲的白種人佔多數;兩國的政治,一個是民主法治,一個是一黨專政;兩國的經濟,一

個是放任自由的資本主義,一個是正在從共產主義蛻變成社會主義;兩國的社會民情,更是天差地別的不同。 「他山之石,可以攻玉」,回顧中國近代史,倘若辛亥革命之後,袁世凱與孫中山能像美國的立國先賢攜手共創共和,則中國一定不會是今天的這種局面;假如抗日勝利之後,國共雙方能夠像美國南北戰爭之後的人民摒棄不同的政治信仰,握手合建中華,則大陸、臺灣一定不會有今日的海峽分隔,一國兩制。 可惜歷史沒有「倘若」和「假如」,隨著國際形勢的風雲變幻,敗居臺灣的蔣政權因為韓戰的發生,成為美國圍堵共產國際的一顆棋子,受到美國第七艦隊的庇護。十年生聚、十年教訓,在蔣經國「處變不驚」的領導下,臺灣不僅爬升為亞洲

四小龍之首,還成為民主、自由、人權、法治的「美麗之島」。 聲稱「佔世界四分之一人口的中國人民站起來了」的毛澤東,卻領導著大陸人民從事無休無止的政治鬥爭,其荒繆之最,首推文革。毛死後,鄧小平實行改革開放的經濟政策,跟著臺灣人的腳步「摸石頭過河」,走入了以外銷為主的經濟模式。改革開放後的短短三十年,中國不僅成為「世界的工廠」,還超越了日本,成為「世界第二大經濟國」。 科學新時代的先驅法蘭西斯培根(Francis Bacon),在他的《隨筆全集》裡寫著:「國家疆土的大小是可以測量的;財政收入的多少是可以計算的;人口可以由戶籍來顯示,城鎮的數目和大小可以由地圖來標明。然而在國家事務中,

沒有比正確估計國家的力量更容易出錯的了。」 由於海峽兩岸的分隔與世事的變化,臺灣已成為大陸經濟模式的先驅,未來也可能成為大陸政體的表範。比起大陸的作家,筆者比較容易以第三者的立場,不假掩飾地用自己的感觸,去探究太平洋兩岸三地(美國,大陸、臺灣),在地理、歷史、文化、生活方面的異同。筆者也嘗試著比較兩國硬體及軟體的實力,旨在期盼著這兩大國在今後世界舞臺上,扮演著建設性的領導腳色。 筆者堅信人種、文化、價值觀的不同,會影響人與人之間的互信,更會導致國與國之間的摩擦與誤解。筆者最大的願景是,中美兩個大國能夠坦誠地去了解對方,存異求同,和平相處,不會因為不必要的誤會而大動干戈。因此,《

強權新紀元!中國PK美國》一書,既為中國人而寫,也為美國人而寫。 讀完本書的讀者,應該能夠在字裡行間捕捉到片紙隻字,琢磨中國與美國的PK,誰優誰劣? 讀完本書的讀者,應該能夠在幾個章節中聽到絃外之音,了解中國與美國的PK,誰主浮沉? 讀完本書的讀者,應該能夠自己評估一下PK的兩國是為敵好?抑或為友好?筆者堅信偌大的太平洋,一定容得下PK兩國的和平競爭與共同生存。 為了讓讀者感同身受,筆者將多年來自己所拍攝的照片附加於書中,同時也在文章中現身說法,用「楷體」寫出自己切身的經驗及感觸,其中若有錯誤,還希望讀者多加包涵、指正。 最後,我想利用這個篇幅,感謝自己

太太、妻弟清華大學林教授、舍妹新竹女中退休的吳老師,對我撰寫此書提供的資料和鼓勵;感激臺灣竹北及美國舊金山兩棲的陳同學,百忙之中閱讀我的稿件並引導我撰寫的手法。 我曾經在臺北尋找出版商踢到鐵板,正想放棄出書的念頭,卻接到居住在美國數十年黃同學寄來的電傳,他預讀我的稿件,不辭勞煩地寫下「讀後感」,再度啟動了我出書的決心,才積極地聯絡上白象文化。透過黃兄本人的同意,我將他寫的讀後感,列入本書的「推薦序」。黃同學的鼓勵,令我終生難忘。 幾個月前,我特地開車到台中拜訪白象文化的創始人張輝潭先生。見面談話中,知道張總監原畢業於清華大學的工學院,曾經是妻弟的學生,後來轉行出版事業。同樣畢業

工科,同樣對寫作有愛好的我,終於鼓起勇氣懇求張總監為本書寫一篇「推薦序」。透過白象出版社同仁提供的專業化服務,本書才能順利問世,筆者在此一併致謝! 推薦序一 推薦序二 自序(前言) 第一章 領土 第二章 人民 第三章 政府 第一節 建國人物 第二節 政治體制 第三節 政治事件 第四章 主權 (軍備) 第五章 價值觀 第六章 經濟 第七章 教育 第八章 社會民情 結語 第一章 領土在遙遠的未來年代,海洋將鬆開對世界的束縛,一片遼闊的大陸將會出現,航海家將會發現新的世界,圖勒(指冰島、格陵蘭一帶)也不再是地球的極限。悲劇作家塞內加的預言天地造就了一個供人類居住的最好地方

。五月花號船長 約翰史密斯喚起我國千年之大夢,實自甲午一役始也。梁啟超 評甲午戰役中日為一個只有山羊的小島而大動干戈,顯然是瘋狂的。美國彭博社評論釣魚臺的中日關係誰能領導21世紀的清潔能源經濟,誰就能領導21世紀的全球經濟。我希望美國成為這個國家,我希望美國贏得未來。美國總統歐巴馬 喬治城大學演講哥倫布發現新大陸當我第一次聽到「美國的建立與中國的誘惑有關」時,以為說話者只是隨口瞎掰而已。中國有五千年的傳承,美國只有近兩百五十年的歷史;中國地處太平洋之西,美國位在太平洋之東,這兩個國家相隔幾萬里,應該是「八竿子打不到」的歷史及地理關係。後來一想,原來說這話的人也不無道理。如果沒有中國的誘惑,哥倫

布就不會冒死想到中國淘金,因而意外地發現新大陸;如果哥倫布沒有發現新大陸,美國就不會在北美洲建立起國家。熱內亞人哥倫布(Cristoforo Colombo)是十五世紀的義大利冒險家,他本人相信地球是圓的,在讀了《馬可波羅東遊記》後,不勝嚮往中國的繁榮,一心想要到中國淘金(註1)。哥倫布以「中國是黃金、白銀遍地,絲綢、瓷器無數的天堂」,說服了西班牙王后卡斯蒂爾女王伊莎貝拉(Queen Isabella),最終以生意合作的方式(王后70%,哥倫布30%),得到女王的資助,海上冒險的航程才得以起行。哥倫布于1492年8月3日,帶領著88位船員,3艘木帆船,離開波路斯港(Palos),啟程往西去尋找

通往中國的捷徑。出海航行了70天後的10月12日,在全體船員感到絕望的當兒,哥倫布一行踏上了巴哈馬群島(Bahamas Islands)(註2),繼而發現了「新大陸」(The New World)。當時哥倫布以為這個地方是離中國不遠的印度(India),所以稱呼當地的土著為「印第安人」(Indian)。

被忽略的「前史」:從《使信月刊》看英國長老教會對臺傳教之開展(1844-1875)

為了解決啟蒙運動宗教 的問題,作者于天恩 這樣論述:

本論文認為,過去對於英國長老教會(Presbyterian Church in England, PCE)在臺傳教之研究視野,大多只關注1865年入臺後開始之發展,不僅沒有討論該會在華傳教之脈絡,也未對該會為何來臺傳教深入探究。英國長老教會約150年前來臺傳教,1941年和北部的加拿大長老教會合併之後,改名為臺灣基督長老教會,今日已是臺灣最大的教派,信徒遍布全島各處,影響力也觸及政治、社會等各領域。長老教會擁有悠久的歷史和多元發展,與之相關的研究成果豐碩已能大致掌握1865年至今的教會發展,及其與臺灣社會的互動。 然而,過去的研究較少考量到英國長老教會在臺灣傳教之開展,與來臺前的傳教經

驗有密切關連。英國長老教會於1844年成立,並在1845年成立海外宣道委員會(Foreign Mission Committee, FMC),負責安排傳教經費和人力開始向海外傳教;1851年,在華傳教總部於廈門成立,負責向外拓展和支援新的傳教地,並與海外宣道委員會共同主導在華之傳教決策,包括來臺傳教之決策。 1858年,廈門的宣道師杜嘉德(Carstairs Douglas, 1830-1877)提出「占領說廈門話地區」之計劃,讓英國長老教會開始注意到臺灣,但杜嘉德選擇優先穩定廈門之傳教工作,使得向臺灣傳教遲遲無法成行,直到太平天國中斷廈門的傳教活動,馬雅各(James L. Maxwe

ll, 1836-1921)才於1865年正式來臺。 馬雅各來到臺灣之後,同時受惠於海外宣道委員會將醫療傳教制度化之過程,以及廈門已建立起之白話字系統,得以藉醫療吸引臺灣居民,再教導其閱讀白話字聖經。1870年以後,向原住民傳教的成功,使得臺灣一地的信徒快速增加,甚至超越廈門和汕頭兩地。隨著臺灣之重要性提升,英國長老教會對其之想像亦不斷改變,使得在白話羅馬字、醫療傳教及隊原住民傳教等策略制度化之前的過渡期漸漸受到隱沒,進而被塑造成一個強調臺灣特殊性的傳教成功範例。

啟蒙運動宗教的網路口碑排行榜

-

#1.啟蒙運動的兩大概念:社會契約和人生而自由和平等

2, 知多一點點(1), 提問和討論, 連繫學生已有的歷史知識,帶出本課課題, 啟蒙運動與文藝復興、宗教改革、科學革命的關係. 3, 任務1及. 知多一點點(2). 於 www.edb.gov.hk -

#2.歐洲近代生活︰宗教、巫術、啟蒙運動 - 博客來

《宗教、巫術、啟蒙運動》研究宗教改革這場偉大的宗教運動、巫術、迷信和18世紀啟蒙運動這個巨大的精神轉型的過程。探索宗教改革和啟蒙運動如何影響人們的生活。 於 www.books.com.tw -

#3.歐洲啟蒙運動、福音奮興運動、海外宣教 - 教會公報社網路書房

目錄第一講歐洲啟蒙運動、宗教和道德價值觀. 第二講中國與歐洲啟蒙運動. 第三講歐洲革命中福音的覺醒. 第四講天佑帝國?英國十九世紀在亞洲的宣教 ... 於 buy.pctpress.org -

#4.電子書〉啟蒙運動 - Udn讀書吧

這八個主題對於高中一○八課綱世界史(從宗教改革到啟蒙運動)的教學已是相當完整且受用的,尤其思想史本身較為抽象,再者現今中學歷史教育強調閱讀素養的 ... 於 reading.udn.com -

#5.啟蒙運動(上):現代異教精神的崛起(二版) - 五南文化廣場

《啟蒙運動》全書由《啟蒙運動:現代異教精神的 ... 批評的風氣 第Ⅱ部和基督宗教的緊張關係 4從理性退縮 5異教徒基督宗教的時代 6可疑的「戰爭」 7不 ... 於 www.wunanbooks.com.tw -

#6.文藝復興、宗教改革、啟蒙運動對宗教態度(建議收藏)

啟蒙運動 是歐洲歷史上又一次偉大的思想解放運動,啟蒙思想家闡釋的自由、平等、人權、民主法制和三權分立等思想,豐富和發展了人文主義的內涵,把反封建和 ... 於 twgreatdaily.com -

#7.启蒙运动(历史事件)_搜狗百科

摘要; 事件介绍; 参与人物; 性质思想; 事件对比; 历史背景; 事件过程; 历史发展; 法国运动; 社会情形; 反抗权威; 启蒙主义; 乐观态度; 回归自然; 自然宗教; 个人权利 ... 於 baike.sogou.com -

#8.作为“熟悉的陌生人”,启蒙运动是怎么回事

比如,莱辛等人竭力倡导的宗教宽容、孟德斯鸠对奴隶贸易的讽刺、伏尔泰对于司法正义的大声疾呼。启蒙哲人对于科学、艺术、社会和政治的看法,最终促成了 ... 於 www.shobserver.com -

#9.刘北成王皖强:启蒙运动是宗教的敌人么? - 爱思想

刘北成王皖强:启蒙运动是宗教的敌人么? 更新时间:2015-04-23 02:17:48. 作者: 刘北成 王皖强. 本书作者彼得·盖伊是美国著名的历史学家。1923年,盖伊生于柏林一个 ... 於 www.aisixiang.com -

#10.想像與真實: - 《新青年》再現的「啟蒙運動」 陳建守

本文檢視《新青年》這份被譽為是近代中國思想啟蒙運動的劃時. 代刊物,內中如何介紹歐洲「啟蒙 ... 謂天賦人權之說,倡導社會之革新,故人民益疾視政治宗教而作亂. 於 asiademo.com -

#11.文藝復興、啟蒙運動、宗教改革分別發生於什麼年代 - 劇多

“啟蒙運動”發生在文藝復興末期的17世紀後半頁到18世紀初期,可以看做是對“文藝復興”和“宗教改革”兩種運動的進一步發展和強化,其主要目的是宣傳民主、自由 ... 於 www.juduo.cc -

#12.辭典檢視[啟蒙運動: ㄑㄧˇ ㄇㄥˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ] - 國語辭典

十七世紀末至十八世紀間在歐洲知識界,獲得廣泛擁護的一種思想運動和信仰運動。主要以上帝、理性、自然、人類之間的關係為研究目的。啟發人民反對封建傳統思想與宗教的 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#13.反启蒙运动| HiSoUR 文化艺术历史人文

这种基督教的预设也出现在路易斯·德·巴纳德的思想中,他不反对对理性哲学原则的宗教蒙昧主义,而是试图使信徒的“信仰”与他的“理性”相协调:. “我们希望不断地将我们带回 ... 於 www.hisour.com -

#14.啟蒙運動(法文 - 中文百科知識

是繼文藝復興後的又一次思想解放運動。其核心思想是“理性崇拜”。這次運動有力批判了封建專制主義,宗教愚昧及特權主義,宣傳了自由,民主和 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#15.啟蒙運動 - 城邦讀書花園

波特以綜觀視角 去除神話與偏見,帶你重新認識啟蒙運動 ◇用理性解決所有 ... 大自然和宇宙萬物的所有知識,也可以對政治和宗教現狀進行批判;更重要 ... 於 www.cite.com.tw -

#16.启蒙运动改善了世界——但离不开基督教的贡献 - 福音联盟

他的新书《启蒙运动在今天:为理性、科学、人文主义和进步辩护》,以大量 ... 所论证的,启蒙之光中“充满了基督教的预设”,而且“其宗教性不输它之前的 ... 於 www.tgcchinese.org -

#17.第三章启蒙运动

欧洲其他地区的中层阶级、甚至是上层阶级也都开始意识到他们的社会存在缺陷,因此寻求通过改变思想带来变化。这种思路带来了比文艺复兴和宗教革命时期更加深入和广泛的对 ... 於 www.marxists.org -

#18.啟蒙的時代——理性尋找光明- 法國思想長廊 - RFI

並且帕斯卡爾關於改革教會的夢想,激勵了那些渴望國家政治改革的人們”。那麼,帕斯卡爾那種深刻的宗教思考,怎樣稱為啟蒙的先聲呢? 我想這要從兩方面來看 ... 於 www.rfi.fr -

#19.啟蒙運動以來宗教與理性的辯証運動

啟蒙運動 以來,宗教與理性的關系不是一個取代另一個,而是既對立又互補,在斗爭中發展。 針對人生中存在的苦難,宗教與理性都試圖給出解決的途徑。 於 www.nopss.gov.cn -

#20.啟蒙運動- 翰林雲端學院

理性主義:相信真理可以用理性與邏輯思考方式獲得。 自然律:藉由自然的秩序與和諧,認定世間有放諸四海皆準的規則。 反教士主義:反對宗教迷信和 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#21.英格蘭為甚麼沒有歐陸式啟蒙運動

歐洲現代化的歷史,一般呈現為. 一個以文藝復興、宗教改革、啟蒙運. 動為思想先導而繼之以民主革命、工. 業革命的社會轉型過程。然而,英格. 蘭的現代史卻很難歸入這一歷史 ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#22.宗教與人文主義| 香港浸會大學宗教及哲學系

所以啟蒙運動的人文主義的確與基督宗教有甚大的衝突,然而這幅圖畫也有複雜性。例如伏爾泰本人不是無神論者,他“一生保持了他對……創造主的信仰。他認為,這樣一種信仰並 ... 於 rel.hkbu.edu.hk -

#23.Enlightenment - 啟蒙運動 - 國家教育研究院雙語詞彙

啟蒙運動 的主要精神就是人類「理性」的自覺(自我覺醒);這一思想脈絡自十五世紀中葉的文藝 ... 就宗教態度而言,啟蒙運動者大多受源自「理神論」(Deism)影響,如伏爾 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#24.神学辞典-启蒙运动-天主教图书中心--

启蒙运动. qǐméng yùndòng. ENLIGHTENMENT. 参阅: 412教会史 398理性主义 165自由主义神学 13人文主义 307俗化 308俗化主义 309俗化思想 322信仰与理性 305科学与宗教 ... 於 www.ccccn.org -

#25.新北市立板橋高級中學108 學年度第二學期第一次期中考

他的主張對後世影響甚大,西歐的學者慢慢脫離宗教研究走向了自然科學研究。 ... ( )十八世紀的部分君王受到啟蒙運動思潮的影響,期許自我為以理性治理國家的君主,他們 ... 於 347.com.tw -

#26.啟蒙運動,enlightenment,元照英美法詞典- 免費線上查詢!

啟蒙運動. 解釋. 指17世紀末和18世紀發生的波及歐洲大部分地區的一場哲學運動,始 ... 他們的思想對全歐的思想改革產生了重大影響,對法國大革命,對宗教信仰自由和對 ... 於 lawyer.get.com.tw -

#27.啟蒙運動| 誠品線上

這八個主題對於高中一○八課綱世界史(從宗教改革到啟蒙運動)的教學已是相當完整且受用的,尤其思想史本身較為抽象,再者現今中學歷史教育強調閱讀素養的訓練,因此, ... 於 www.eslite.com -

#28.啟蒙運動時期(下) - GOODTV+ 好消息電視台

克理威廉是一位傳奇性的人物,被稱為「近代宣教之父」,他提出「期待神作大事,竭力為神作大事」的名言,克理威廉認為傳福音必須熟悉瞭解當地的文化、語言甚至宗教, ... 於 www.goodtv.tv -

#29.啟蒙運動與德國的文化民族主義 - 民初思韻

這一運動以英國經驗主義哲學和法國理性主義哲學為思想基礎,高舉理性、寬容、進步的大旗,極大地沖擊了教會的宗教說教和封建專制制度,使人類步入 ... 於 www.rocidea.com -

#30.基于文艺复兴、宗教改革、启蒙运动与基督教关系处理的教学研究

文艺复兴运动极力反对禁欲主义,宗教改革运动动摇了教皇千年来的权威,启蒙运动用理性作投枪,替代了宗教的外衣,提出彻底地反宗教神权和专制王权的主张,也可以看作是一个 ... 於 cdmd.cnki.com.cn -

#31.啟蒙運動(上):現代異教精神的崛起(2019年版)

Peter Gay兩卷本的Enlightenment研究是關於歐洲啟蒙運動史的經典之作,雖然 ... 霍爾巴赫貶損所有宗教,萊辛卻擁護宗教,他們有什麼共同的地方嗎? 於 m.momoshop.com.tw -

#32.英国启蒙运动的思想特征及其影响-手机知网

启蒙运动 是发生于17世纪中期至18世纪欧美诸国的一场反封建、反教会的思想文化运动。在独特的政治传统、理性的宗教改革和清教运动、领先的科学成就及早发的资产阶级革命 ... 於 wap.cnki.net -

#33.李秋零|康德与启蒙运动 - 德国哲学在中国-

摘 要:启蒙运动是人类历史上的一场伟大的思想解放运动, 但在发展过程中也 ... 启蒙思想家们不仅对封建专制、宗教迷信和愚昧落后进行了激烈的批判, ... 於 cgdp.org.cn -

#34.啟蒙運動的意思、解釋、用法、例句- 國語辭典

十七世紀末至十八世紀間在歐洲知識界,獲得廣泛擁護的一種思想運動和信仰運動。主要以上帝、理性、自然、人類之間的關係為研究目的。啟發人民反對封建傳統思想與宗教的 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#35.啟蒙運動時代(三) 啟蒙運動(Age of Enlightenment) / 伏爾泰 ...

要求宗教寬容、言論自由和思想自由的啟蒙運動,與實際社會的現狀形成尖銳對照,改革想法最終引發革命性的運動,批判國家體制的獨斷專行,並根據天賦人權和政治民主構建 ... 於 davidwang-12546.medium.com -

#36.伊斯兰教如何塑造启蒙运动? - 界面新闻

历史学者亚历山大·贝维拉加在著作《阿拉伯语言共同体和欧洲启蒙运动》中分析了 ... 自16世纪宗教改革以来,宗教冲突的解决方式不再是武器,而是“文字 ... 於 www.jiemian.com -

#37.启蒙运动- 王腾祺医生个人网站

他们著书立说,激励地批判专制主义和宗教愚昧,宣传自由、平等和民主。这就是“启蒙运动”。启蒙运动是发生在17,18世纪欧洲的一场反封建、反教会的思想文化革命运动,它 ... 於 sites.google.com -

#38.狄德羅:法國啟蒙運動中被忽略的《百科全書》編撰者 - 香港01

在《哲學思想錄》(Philosophical Thoughts)中﹐他將人比喻為一台有感覺和記憶的鋼琴,當中的內容批判當時宗教思想和教會的作為。十八世紀中葉,對於宗教 ... 於 www.hk01.com -

#39.第四章開明專制:日耳曼啟蒙運動者的政治理想

德規範、倫理價值,全都有相應的基督教儀節和宗教性解釋。啟蒙運動的. 理想是對人類生活與思想作全面的理性批判,因而容易與社會上既存的宗. 於 ah.nccu.edu.tw -

#40.基督宗教、自由貿易與美國獨立:從塔克思想看英格蘭啟蒙

簡介. 「[塔克的]想法超越與他同時代的人,並且對於那些困惑整個世代人的問題有著深入的洞見。」──保羅‧福特(Paul L. Ford) 十八世紀英格蘭國教會牧師約書亞‧塔 ... 於 www.govbooks.com.tw -

#41.德國文化每週課程內容-- 啟蒙主

啟蒙運動 的主要推動者伏爾泰尤其痛恨頑固、迷信、缺乏寬容胸襟的法國教會,以及 ... 古典主義創作在題材選取上表現對歷史、宗教的偏好;創作宗旨則在表現人類理性、 ... 於 www2.nkfust.edu.tw -

#42.啟蒙時代給了我們什麼? - 故事StoryStudio

從宗教保守派的觀點來看,哲學思想家這樣的人的確過份強調理性推論,經常在不該提問的領域提出難解的問題,因而侵犯了信仰的領域。但在哲學思想家眼中, ... 於 storystudio.tw -

#43.文藝復興、宗教改革、啟蒙運動可以等量齊觀嗎 (歸正福音 ...

文藝復興、 宗教 改革、 啟蒙運動 可以等量齊觀嗎❓(歸正福音運動要理問答025問) 詳文、 影片, ... 於 www.youtube.com -

#44.啟蒙的初學者指南 - Also see

機械宇宙- 也就是說,被認為是功能機器的宇宙- 也可以被改變。 因此啟蒙運動使有興趣的思想家與政治和宗教機構發生直接衝突; 這些思想家甚至被形容為反對規範的知識分子“ ... 於 zhtw.eferrit.com -

#45.陈浩武:欧洲的启蒙运动(之一) - 基督时报

当人类进入到16世纪的时候,欧洲在现代文明进程当中,发生了两件重要的事情:一件叫“文艺复兴”,另外一件叫“宗教改革”,这是在欧洲现代文明进程当中的两个 ... 於 www.christiantimes.cn -

#46.啟蒙時代 - 隨意窩

18世紀哲學還有另一次重要思想運動與啟蒙運動有著極大的關聯。前者是以宗教信仰為重點的。其倡導者試圖通過理性來證明上帝的存在。在這一時期,宗教信仰與政治理論一樣是 ... 於 blog.xuite.net -

#47.宗教改革與啟蒙運動

宗教 改革與啟蒙運動 ... 證,反對羅馬教廷,於是開始了宗教革命,開始了文藝復興,也開始了德國現代化的里程碑。 ... 康德批判哲學,啟蒙運動的巔峰。 於 taiwannet.de -

#48.高中历史重难点| 文艺复兴、宗教改革和启蒙运动解析 - 知乎专栏

宗教 改革:以一个新的宗教权威代替天主教会,罗马教皇的权威。 启蒙运动:反对教会的教权主义,对宗教持理性态度,主张信仰自由。 文艺复兴、宗教改革、 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#49.殊途同归:“启蒙”与“大觉醒 - 美国研究期刊

随后诞生的美国宪法便深受启蒙政治思想的影响。 理性不仅被美国启蒙运动的思想者们用于摆脱英殖民统治,建立民主共和国,而且被用于实现宗教自由。 於 www.mgyj.com -

#50.023-法學第3講:專題-啟蒙運動(上):為什麼會產生啟蒙?

在「大航海時代」的巨大社會背景之下,以「人文思想」為軸心的「文藝復興」、「科學革命」與「宗教改革」,全面衝擊「基督神學」的「宗教蒙昧主義」(即 ... 於 matters.news -

#51.“理解启蒙运动”的历史 - 新华网

在这批启蒙思想家看来,理性的批判决不应仅限于像笛卡尔所指向的纯思辨的知识领域,而应扩展到宗教、政治、社会等一切领域。于是他们高举理性的旗帜,要用 ... 於 m.xinhuanet.com -

#52.第四課現代化和啟蒙運動的挑戰I. 現代( Modern)對信仰的 ...

B. 宗教改革(Reformation)帶來的改變. - 從「信心時代」轉化到「理性時代」(from Age of Faith to Age of Reason). - 對基督信仰(更正教和天主教)的挑戰. 於 www.rolcc.net -

#53.文艺复兴、宗教改革和启蒙运动之间的关系 - OSGeo中国

文艺复兴、宗教改革和启蒙运动之间的关系 ... 摘要: 1.文艺复兴时期人文主义的内涵是把人性从宗教束缚中解放出来,主要侧重于使人满足基本的生理欲望,这是对基督教禁欲主义 ... 於 www.osgeo.cn -

#54.启蒙运动时期法律思想 - 《中国大百科全书》第三版网络版

古希腊罗马的理性主义,经过中世纪“黑暗时代”神学之后,在近代西方重新焕发出活力。启蒙思想家们反对宗教神学,倡导建立合乎资产阶级利益的国家制度和法律 ... 於 www.zgbk.com -

#55.啟蒙運動- TAAZE 讀冊生活

這八個主題對於高中一○八課綱世界史(從宗教改革到啟蒙運動)的教學已是相當完整且受用的,尤其思想史本身較為抽象,再者現今中學歷史教育強調閱讀 ... 於 www.taaze.tw -

#56.汉典“啟蒙運動”词语的解释

这次运动有力批判了封建专制主义,宗教愚昧及特权主义,宣传了自由,民主和平等的思想。为欧洲资产阶级革命做了思想准备和舆论宣传。 这个时期的启蒙运动,覆盖了各个知识 ... 於 www.zdic.net -

#57.高考歷史:宗教改革與啟蒙運動(一文讓你搞懂!) - 壹讀

理性時代的到來;孟德斯鳩、伏爾泰、盧梭、康德等啟蒙思想家的觀點;啟蒙運動在人文主義思想發展中的歷史作用。 於 read01.com -

#58.康德:启蒙的宗教批判与宗教认同 - 光明日报

在西方,对宗教的认同与对宗教的批判并存于思想史之中,成为西方思想史的重要文化传统和显著的文化特征。 自文艺复兴以来,现代化进程中的启蒙运动以 ... 於 www.gmw.cn -

#59.天主教启蒙运动的思想与历史 - 新闻- 腾讯

晚近的研究已经开始讲述启蒙运动的“宗教气质”。在这个意…… ... 在大多数人看来, 启蒙思想就是对理性主义的高扬, 以及对宗教信仰的贬损。 於 new.qq.com -

#60.歐洲近代三大思想運動(文藝復興、宗教改革和啟蒙運動)

4.歷史意義:①把反封建和反宗教神學的鬥爭發展到反封建專制制度、建立資產階級專政的高度,比文藝復興、宗教改革運動更具有革命性質. 於 aijianggu.com -

#61.世界歷史/啟蒙時代- 维基教科书,自由的教学读本

而這個時代的文化批評家、宗教懷疑派、政治改革派皆是啟蒙先鋒,但他們只是的鬆散、非正式、完全無組織的聯合。而當時的啟蒙知識的中心是巴黎,法語則是共用語言。 啟蒙 ... 於 zh.m.wikibooks.org -

#62.天地之间:启蒙思想中的宗教与人文,The European Legacy

摘要出自卡尔·贝克尔的《十八世纪哲学家的天堂之城》对于启蒙运动中最近关于宗教的工作,有人认为启蒙运动具有重要的宗教元素,并且在许多方面代表了 ... 於 www.x-mol.com -

#63.文藝復興、宗教改革和啟蒙運動 - 每日頭條

文藝復興和啟蒙運動之間還應插入一個宗教改革(新教運動),宗教改革把教會在信仰領域內的絕對權威打破了,用今天的話說就是解構。 於 kknews.cc -

#64.启蒙运动与基督教文化传统 - Globethics.net

继文艺复兴,宗教改革之后, 理性主义在思想文. 化的一切领域, 包括宗教领域内继续发展, 至十八世. 纪进入了一个新阶段, 这就是启蒙运动.启蒙运动. 在其较狭隘的意义上是/ 一 ... 於 www.globethics.net -

#65.文艺复兴、宗教改革和启蒙运动- 小组讨论 - 豆瓣

2.文艺复兴和启蒙运动之间还应插入一个宗教改革(新教运动),宗教改革把教会在信仰领域内的绝对权威打破了,用今天的话说就是解构。全民皆神职,圣经( ... 於 www.douban.com -

#66.啟蒙運動理性至上? —— 我們所遺忘的思想遺產 - CUP

在理性和感性的天秤上,啟蒙運動只不過把科學加到理性一邊,同時把宗教迷信斥為激情的奴役,但概括啟蒙運動為壓抑情感的理性主義運動,卻顯然未有把握啟蒙 ... 於 www.cup.com.hk -

#67.另一个维度的启蒙:天主教启蒙运动的思想与历史_宗教 - 搜狐

天主教启蒙运动的思想与历史. 王涛. 【来源】《世界宗教研究》. 【摘要】启蒙运动是学术研究的热点,但学界也在不自觉中形成了思维定式:在理性主义的 ... 於 www.sohu.com -

#68.文艺复兴、启蒙运动、宗教改革的指导思想或核心主张分别是 ...

文艺复兴是以人为中心、尊重人的价值。 启蒙运动的核心思想是理性。 宗教改革是反对教会、也是人文主义的范畴。 於 m.ximalaya.com -

#69.耶鲁大学开放课程:1648-1945年的欧洲文明

启蒙运动 的诸位思想家的分歧非常大,虽然无神论者不多,但是大多数人属于自然神论者,相信上帝寓于万物之中。 启蒙运动的影响. 二、启蒙运动带来了一种世俗的无需宗教信仰 ... 於 docs.google.com -

#70.啟蒙運動(文藝復興後的又一次思想解放運動) - 中文百科全書

這次運動有力批判了封建專制主義,宗教愚昧及特權主義,宣傳了自由,民主和平等的思想。為歐洲資產階級革命做了思想準備和輿論宣傳。 這個時期的啟蒙運動,覆蓋了各個知識 ... 於 www.newton.com.tw -

#71.201606201504500.doc

這句話最能反映了以下何者? (A)啟蒙運動的價值(B)科學革命的成就(C)宗教改革的理念(D)文藝復興的內涵. 解析: (A)這句話強調的是言論自由,應為啟蒙運動的價值。 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#72.啟蒙運動(下)自由之科學(2019年版) - PChome 24h書店

啟蒙運動 (下)自由之科學(2019年版) - 西方哲學/ 思想, 彼得‧蓋伊(Peter ... 伊分析了啟蒙思想家如何利用古代異教思想家作為資源,擺脫自身繼承的基督宗教文化遺產 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#73.启蒙运动的四大理念-中国教育新闻网

正是理性让大多数启蒙运动思想家都不相信世界上存在一位干预人类事物的拟人神。理性告诉我们,有关神迹的描述查无实据、令人生疑,宗教经典的作者也都 ... 於 www.jyb.cn -

#74.現代異教精神的崛起(2019年版)/啟蒙運動(下) - 蝦皮購物

全書由《啟蒙運動:現代異教精神的崛起》(1966)、《啟蒙運動:自由之科學》 ... 蓋伊分析了啟蒙思想家如何利用古代異教思想家作為資源,擺脫自身繼承的基督宗教文化 ... 於 shopee.tw -

#75.從啟蒙運動談科學普及 - 科技大觀園

啟蒙運動 雖然會被理解為人類思想的運動,但是卻與科學革命息息相關。傳統習慣,宗教信仰自古是維繫社會安定與政治制度最主要的力量,而啟蒙運動的主要訴求就是理性,進而 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#76.伏爾泰與牛頓 - 科學人雜誌- 遠流

法國啟蒙運動的靈魂人物伏爾泰比牛頓小51歲,兩人從未見過面。 ... 是關於物理定律的爭論而已;人們理解,牛頓科學的勝利將改變啟蒙世紀的宗教信仰。 於 sa.ylib.com -

#77.明清以降的宗教城市與啟蒙 - 聯經出版事業公司

〈胡適與白話文學運動的再評估〉、〈建立新事業〉兩篇文章,可以看成是清末下層社會啟蒙運動的延伸,分別處理了晚清的白話文發展和新文化運動之後,白話啟蒙運動的另一個被 ... 於 www.linkingbooks.com.tw -

#78.文艺复兴/宗教改革/启蒙运动史上最强对比(一)

文艺复兴与 宗教 改革-马基雅维利,马丁路德. 文艺复兴, 宗教 改革. 91 --. 8:46. App. 文艺复兴, 宗教 改革. 【高考历史】文艺复兴、 宗教 改革、 启蒙运动 的比较. 於 www.bilibili.com -

#79.啟蒙運動時期-知識百科-三民輔考

從16世紀的文藝復興運動,到17世紀的科學革命,都對啟蒙運動的興起有很大的影響。不論是在思想、文化、宗教與藝術甚至社會經濟發展上,都被視為一連串的邁向現代的重要 ... 於 www.3people.com.tw -

#80.启蒙运动给西方带来了什么? | 02.04.2011 - DW

- 法国哲学家孟德斯鸠(Charles de Montesquieu)和伏尔泰(Voltaire) 提出了一种以人为中心的先进的法律和国家学说。伏尔泰提倡良知自由,宗教宽容和政治 ... 於 www.dw.com -

#81.校園網路書房>>商品詳細資料>>歐洲啟蒙運動、福音奮興運動

歐洲啟蒙運動、福音奮興運動、海外宣教/The European enlightenment, Christian awakenings and overseas missions : The ... 第一講歐洲啟蒙運動、宗教和道德價值觀 於 shop.campus.org.tw -

#82.近代啟蒙脈絡中的思想論爭:宗教與啟蒙 - GPI政府出版品資訊網

尼采雖非啟蒙時代的人物,但他對基督宗教的嚴厲批判,可以視為一個既具哲學創造又具宗教解構的自由思想力量,卻完全溢出啟蒙理性的格局,反倒是站在生命不受理性框限的立場 ... 於 gpi.culture.tw -

#83.高中啟蒙運動相關筆記一覽- Clearnote

高中的啟蒙運動相關筆記共有65本! ... 歐洲、文藝復興-啟蒙運動、基督教的流變」,「學測歷史-主題性筆記」,「世界史part 3 宗教改革~工業革命」,「[107指考]科學/啟蒙/ ... 於 www.clearnotebooks.com -

#84.啓蒙運動_百度百科

是繼文藝復興後的又一次偉大的反封建的思想解放運動。以法國為中心, ... 這次運動有力批判了封建專制主義,宗教愚昧及特權主義,宣傳了自由,民主和平等的思想。 於 baike.baidu.hk -

#85.文藝復興宗教改革科學革命啟蒙運動 - ShareClass

文藝復興宗教改革科學革命啟蒙運動. 12 個月前12416. Gerard Shih 追蹤 以完全公開發布. 1-3文藝復興2-1宗教改革到啟蒙運動. 閱讀全部. 課程資訊. 課程描述. 於 www.shareclass.org -

#86.《啟蒙運動(下)》:科學與宗教在18世紀看似緊張 - 關鍵評論網

如果得知十八世紀的啟蒙思想家竟濫用他們的發現去證明基督宗教為偽,他們多數人一定會勃然大怒。 在牛頓看來,上帝是主動的存有(active being):祂是 ... 於 www.thenewslens.com -

#87.启蒙运动 - 快懂百科

这次运动有力批判了封建专制主义,宗教愚昧及特权主义,宣传了自由,民主和平等的思想。为欧洲资产阶级革命做了思想准备和舆论宣传。 目录. 1背景2性质3 ... 於 m.baike.com -

#88.2-1從宗教改革到啟蒙運動

概述:16世紀以後的宗教改革、科學革命、啟蒙運動→翻轉中古基督教世界既有制度、 ... 3宗教改革後,強調信仰與解釋《聖經》的自由,相當程度上影響西方近代的自由概念. 於 dragonfather.com -

#89.當代神學的前奏曲- 文藝復興、啟蒙時代、唯心論

有几個哲學性的影響,曾為現世紀的神學思想及運動鋪路。 ... 這些世俗人文主義者的「啟蒙」哲學家,也否定超自然,故此為宗教自由主義建立起根基。 啟蒙時代. 於 www.pcchong.net -

#90.啟蒙運動與基督教-時代講壇系列 - 臺北歸正福音教會

基督教(Protestantism,又譯新教,有別於基督宗教Christianity一詞) 基督教是人類歷史中最悠久的信仰之一。十六世紀宗教改革運動之初,羅馬天主教(Roman Catholic)的 ... 於 www.rectp.org -

#91.從啟蒙運動談科學普及 - 知識大講堂

傳統習慣,宗教信仰自古是維繫社會安定與政治制度最主要的力量,而啟蒙運動的主要訴求就是理性,進而開啟人類從理性思想去面對外在的世界,並發現人類的內在本來就具有 ... 於 knowledge.colife.org.tw -

#92.科學和理性一定是反宗教的嗎?啟蒙運動的基督信仰基礎

「近代西方思想史(一)」課程專題演講 講題:科學和理性一定是反宗教的嗎?啟蒙運動的基督信仰基礎 主講人:陳禹仲助研究員(中央研究院人文社會科學 ... 於 www.his.ntnu.edu.tw -

#93.什么是启蒙运动|哲学家|康德|宗教 - 网易

康德是启蒙运动时期最后一位主要哲学家,是德国思想界的代表人物。他调和了勒内·笛卡儿的理性主义与弗朗西斯·培根的经验主义,被认为是继苏格拉底、柏拉图 ... 於 www.163.com -

#94.啟蒙運動的歷史定位解釋__臺灣博碩士論文知識加值系統

啟蒙運動 是十八世紀強調理性的思想運動。它承繼文藝復興的世俗化趨向、宗教改革對教會權威的破除、以及科學革命的崇理精神,而進一步提出社會改革主張。啟蒙運動於歐洲 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#95.4-4.1從科學革命到啟蒙運動

反教士主義:啟蒙哲士反對宗教迷信,批評教會的不寬容,而主張建立合乎理性的「自然宗教」。 樂觀精神:啟蒙時代的人充滿著樂觀精神。科學的進展使人產生「進步的 ... 於 cywgcs.files.wordpress.com -

#96.啟蒙運動- 市政- 文明百科- 文明帝國VI - Civilopedia

啓蒙運動是一次巨大的知識、哲學、文化、社會運動,其特點是質疑宗教與政治正統說法中表現出來的經驗論、科學理性主義和簡化論。它源自幾個具有影響力的思想家的觀點, ... 於 www.civilopedia.net -

#97.天主教歷史淺談【下二十五】 - 教會史

啟蒙運動 者對教會的大肆攻擊到了一七八九年法國大革命前夕達到頂峰,而革命的成功 ... 這些相當自以為是的啟蒙運動者認為人民需要宗教,需要一位天主,以便從人心深處 ... 於 www.radiovaticana.va