大坡池的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃宣衛寫的 成為池上:地方的可能性 和吳志寧,吳俞萱,林夢媧,林蔚昀,夏夏,馬尼尼為,曹疏影,郭彥麟,游書珣,潘家欣,瞇,蔡文騫,蔡宛璇的 小孩遇見詩:想和你一起曬太陽都 可以從中找到所需的評價。

另外網站湖面上大草原!走進湖光山色~台東池上大坡池風景區。也說明:台東池上大坡池風景區位在花東縱谷東側,因靠近海岸山脈,這裡能夠一覽山湖的景觀,春夏時期附近稻田綠油油一片~湖面上也長滿了大量水生植物, ...

這兩本書分別來自左岸文化 和木馬文化所出版 。

大仁科技大學 休閒運動管理系休閒事業管理碩士班 王智永所指導 許煒堃的 花蓮太平洋公園使用者休閒涉入、地方依附與環境復癒知覺影響之研究 (2021),提出大坡池關鍵因素是什麼,來自於休閒涉入、地方依附、環境復癒知覺。

而第二篇論文朝陽科技大學 休閒事業管理系 柳立偉所指導 張玉雲的 節慶活動參與行為之研究-以台灣燈會為例 (2021),提出因為有 台灣燈會、節慶活動、旅遊品質、行為意圖、滿意度、情緒體驗的重點而找出了 大坡池的解答。

最後網站【池上。景點】大坡池-臺東十景之一、"縱谷大地藝術 ... - 凱子凱則補充:蠻喜歡池上車站附近這個景點「大坡池」,花東的景色真是很美,大坡池的景色其實很有國外水準。 建議您可以騎腳踏車來到大坡池這邊,將可以省下很多腳 ...

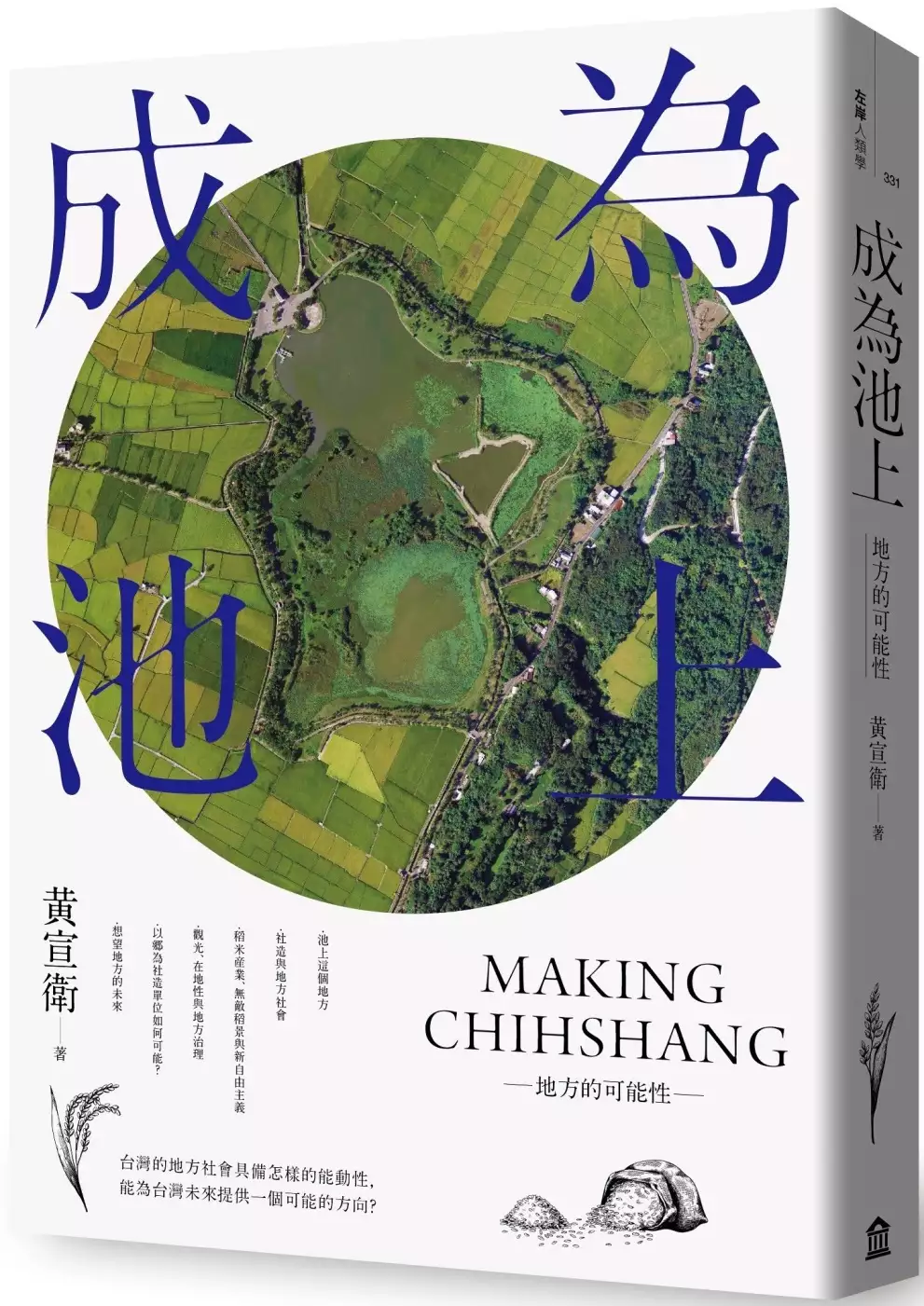

成為池上:地方的可能性

為了解決大坡池 的問題,作者黃宣衛 這樣論述:

我們如何想像地方發展的可能性? 池上,或許是台灣最有名、自我經營最成功的鄉鎮。 在「地方創生」這個名詞尚未成為流行用語之前,伯朗大道、金城武樹,還有那片無敵稻景,早已成為我們講到池上時理所當然浮現出的景象。「池上米」、「秋收稻穗藝術節」,更是將當地主要產業及歲時活動,成功打造成品牌、行銷推廣的知名案例。 池上如何成為池上?或許我們該問的是:台灣的地方社會具備怎樣的能動性,除了壯大自身,更為台灣的未來摸索出一條可能的出路? 本書從講述這塊平原的歷史及人群開始。從清代到戰後,不同統治者的治理政策及疆域劃定,地理政治上的界線逐漸明確;從島內到島外,不同地區、不同族群

的住民陸續移入,產業生計、人群互動、宗教儀式,一步一步凝聚出池上的「地方感」。 1990年代之後,WTO帶來的稻米產業衝擊、城鄉差距及人口組成所造成的社會問題,新自由主義經濟對每一個人的生活都造成影響,池上結合官方資源與民間動能,推動池上米認證、發展兼顧生態與觀光的大坡池國家級濕地和無敵稻景等景點,充實地方經濟,並進行各種形式的財富再分配,規畫出一套改變地方的社福制度。 三十年前,社區發展、社區總體營造蔚為風潮,近幾年則轉型為地方創生,但我們究竟如何想像地方發展的可能性?或者說,我們「該」如何想像?而人類學的視角可以為地方創生帶來怎樣不同的視野? 傳統人類學擅長村落研究

,透過田野調查及歷史文獻的爬梳撰寫地方的故事。《成為池上》將空間尺度擴大到鄉鎮層次,納入「政府」與「人」的互動,並著重描寫每一個人的行動是如何環環牽動地方的改變;本書也將池上近三十年來的變化嵌進台灣社會發展脈絡,從過去的社造到今日的地方創生,地方社會的民主參與,何嘗不是社會運動回歸在地的生活實踐呢? 《成為池上》從對「池上現象」的好奇,寫出一個「池上如何成為池上」的故事。 名人推薦 林瑋嬪,國立台灣大學人類學系教授 陳東升,國立台灣大學社會學系特聘教授 謝國雄,中央研究院社會學研究所研究員 謝國興,中央研究院台灣史研究所研究員 (依姓氏筆畫排列) 本

書跳脫了台灣人類學研究區分原住民與漢人的傳統框架,以獨特多元族群視角帶我們進入池上,並以更大的空間尺度展現東台灣國家治理與民間動能。池上的環境地理、歷史脈絡以及人們的群策群力在黃宣衛教授細膩且紮實的筆觸中真實且生動地呈現出來。──林瑋嬪,國立台灣大學人類學系教授 《成為池上》是讓從事社會實踐和社區營造研究的學者引領期待的一本作品。1990年代開始推動的社區營造發展至今,需要有根據台灣在地經驗為基礎所發展的理論,方能使地方社會近二十年來的不同變遷路徑,有一個創新理解的視角,而本書達成這樣的目標。本書從紮實的社會人類學田野調查出發,以鄉作為社區的範圍,放置在全球新自由主義的經濟脈絡和台灣國

家體制下,並且相當細膩地將微視層次和鉅視層次材料整合在一起來進行分析,不僅讓我們知道池上如何成為一個獨特的地方社會,更重要的是在這塊土地上所建立的另類合作經濟形態,揭示一個嫁接在新自由主義體制、由下往上的資源分配與提供所有成員福祉的創新模式是可能發生的。我相信本書的出版會對許多在地方蹲點的朋友有很大的鼓舞,除了分析地方社會議題的能耐得以提升,更實際看到了真實烏托邦的存在。──陳東升,國立台灣大學社會學系特聘教授 綿密且活躍的地方社團與透過宗教活動而來的地方感,不僅生產了「池上米」與伯朗大道,也打造出了共善與共好的池上地方社會。本書整合歷史縱深、田野工作與當代議題,並且以親近讀者的方式來

呈現紮實的研究發現。想了解地方社會如何創意地因應世界巨變的讀者,都可以從本書獲得深刻的啟發。──謝國雄,中央研究院社會學研究所研究員 這是一本文化人類學的研究專著,卻能突破人類學的方法與視角,從池上一隅,映照台灣東部多元族群的社會文化發展歷程,經小區域的深入探究,書寫的是台灣的大歷史。──謝國興,中央研究院台灣史研究所研究員

大坡池進入發燒排行的影片

台東池上大坡池,是國家級的重要濕地,鄉公所最近在入水口設攔網,不只攔截到垃圾,還攔到很多農藥罐,恐怕會嚴重汙染水質。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/540550

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

花蓮太平洋公園使用者休閒涉入、地方依附與環境復癒知覺影響之研究

為了解決大坡池 的問題,作者許煒堃 這樣論述:

本研究以花蓮太平洋公園使用者為研究對象,並以花蓮太平洋公園為研究場域,欲探討休閒涉入、地方依附與環境復癒知覺之間的關係。首先,本研究依據文獻設立研究目的,並提出研究假設,於2022年2月至3月運用GOOGLE表單進行網路問卷資料填答與收集,共取得 412 份網路問卷資料,有效問卷達100%,再運用描述性研究與迴歸分析統計,探討休閒涉入、地方依附與環境復癒知覺之間的關係。研究結果發現:休閒涉入特質愈明顯的休閒活動參與者,從活動所獲得的地方依附相對愈強烈。休閒涉入程度愈明顯的活動參與者,其所從事活動的場所環境對其產生復癒知覺涉入的程度也會愈高。活動參與者地方依附的程度愈高,從活動場域所獲得的環境

復癒感受相對愈強烈。本研究最後就結果研究數據進行分析與探討,建議管理單位可增設親子遊戲空間,提供縣民優質的親子活動空間;另可提供年輕人文創發展與表演的空間,吸引年輕人參訪,提高公園知名度,在研究方面建議未來的研究者,可多於台灣的自然場域進行關於環境復癒知覺的相關研究,相信對台灣的觀光發展會有助益。

小孩遇見詩:想和你一起曬太陽

為了解決大坡池 的問題,作者吳志寧,吳俞萱,林夢媧,林蔚昀,夏夏,馬尼尼為,曹疏影,郭彥麟,游書珣,潘家欣,瞇,蔡文騫,蔡宛璇 這樣論述:

當代13位華文詩人名家攜手為孩子創作的童詩 今年送給新手父母、大小朋友,與親子共讀的最佳圖畫詩繪本 夏天到了,好熱好熱! 不過,你知道嗎? 剉冰店裡堆滿了高高的山剉冰,等著我們去征服! 看我繞過紅色的淺彎,黃色的土丘,還有藍色的水坑 全部不同口味的山剉冰 我都要爬過一遍! 第一首詩,讓我們把影子看成怪獸,再看成淚,心隨著蝴蝶飛飛 和孩子大聲朗讀,飛入想像的五彩天空! 當小孩遇見詩, 打開詩的翅膀,和爸媽開懷誦讀 .與國際插畫大獎得主台灣插畫家三木森揮灑創意繪圖,生動的圖畫培養孩子藝術美感,引發情感共鳴。 .從日本繪本之父松居直的理

念出發,以「伴讀」形式讓圖像詩繪本成為父母陪孩子一同思考與創造的最佳工具。 .邀請國內外十三位重量級名家,包括音樂家、教育家、歌手及詩人等,為孩子量身打造詩繪本,擴展孩子更豐富的視野與想像力。 .從生活裡發現詩,從詩裡看生活,拉近孩子與詩的距離,豐富的詞彙,琅琅上口的句型,開啟孩子的語言天賦。 還記得我們初次遇見詩的時刻嗎?也許是很久以前,我們都還無法辨認那就是詩的時候,就被詩不經意地打動了。詩是如此奇妙的產物,充滿韻律與想像,比浪還要變化莫測,然而我們卻常以這樣的方式指認世界:把影子看成怪獸,雨看成淚;把蜜蜂當作是勤奮,玫瑰看作愛情。詩其實於生活中無處不在,只等待著我們眼光停駐

的瞬間。 本次「小孩遇見詩」企劃分為兩冊,有以母親為出發點的《五個媽媽》,也有以自然為發想的《想和你一起曬太陽》。主編夏夏精心邀請了十多位詩人來為此計畫書寫,可謂一本為孩子量身打造的詩集。而這些創作者除了長年耕耘於詩和文字,有的同時也是音樂家、教育者,或者同樣為人父母,多種身分使得詩作的角度顯得更為多元豐富。但願家長們能夠藉由這兩冊繪本,引領孩子們一同前往詩的國度。 同場加映:《小孩遇見詩-五個媽媽》(木馬文化)

節慶活動參與行為之研究-以台灣燈會為例

為了解決大坡池 的問題,作者張玉雲 這樣論述:

台灣地區人口太過密集,土地過度開發,導致原本不甚豐富的天然資源不斷被破壞,若單靠天然資源較難以吸引遊客前來觀光,節慶觀光儼然成為台灣發展觀光產業的最佳選擇。政府透過節慶活動結合地方與人文特色的觀光方式將台灣的觀光產業推向國際,地方政府也舉辦節慶活動吸引力觀光客的注意。讓當地特色透過人為推廣吸引後續的旅人前來,延續觀光效益。本研究旨在探討台灣燈會遊客與旅遊品質、行為意圖、滿意度及情緒體驗的四項變項的影響關係。本研究以參與台灣燈會的民眾為研究對象,並以「便利抽樣」進行網路及紙本問卷發放,發放時間為111年2月15日至111年3月16日截止,正式問卷共回收358份,其中有效問卷共回收302份,有效

回收率為84.357 %。本研究透過SPSS for windows 22.0和SmartPLS 3.0版統計套裝軟體系統為研究工具進行分析,所得結論為:一、參與台灣燈會之遊客性別以女性居多,年齡以19-29歲最多,婚姻狀況為未婚最多,職業以學生為最多,教育程度由大學專科佔最多。二、在不同背景變項中在不同背景變項中,「旅遊品質」顯著影響「情緒體驗」;「旅遊品質」顯著影響「滿意度」;「旅遊品質」顯著影響「行為意圖」;「情緒體驗」顯著影響「滿意度」;「情緒體驗」不影響「行為意圖」,未達顯著水準;「滿意度」顯著影響「行為意圖」。

大坡池的網路口碑排行榜

-

#1.大坡池| 池上米鄉休閒農業區

大坡池 又名「池上大埤(陂)」,主要的水源是來自新武呂溪伏流以及人工水圳灌溉附近水田後的溢流水,池水則由排水口向北流出,成為秀姑巒溪源頭之一。 大坡池更是擁有 ... 於 www.csfa.org.tw -

#2.池上大坡池會館

座落於美麗的稻田中,是一座全新的渡假會館。 東臨西靠海岸山脈及中央山脈,北眺大坡池,頂樓露天觀景咖啡屋更可鳥瞰全鄉之市容及大坡池依山傍水的美景, 夜晚可一覽 ... 於 www.tbnb.com.tw -

#3.湖面上大草原!走進湖光山色~台東池上大坡池風景區。

台東池上大坡池風景區位在花東縱谷東側,因靠近海岸山脈,這裡能夠一覽山湖的景觀,春夏時期附近稻田綠油油一片~湖面上也長滿了大量水生植物, ... 於 youfuntaiwan.com -

#4.【池上。景點】大坡池-臺東十景之一、"縱谷大地藝術 ... - 凱子凱

蠻喜歡池上車站附近這個景點「大坡池」,花東的景色真是很美,大坡池的景色其實很有國外水準。 建議您可以騎腳踏車來到大坡池這邊,將可以省下很多腳 ... 於 ksk.tw -

#5.大坡池- Explore

十月底我們將舉辦今年國家級重要濕地的第二場實體課程(大坡池),預告#在10月16日(六)中午開放線上報名。 ---. 這次我們安排單車走騎大坡池. 於 m.facebook.com -

#6.『台東池上大坡池』國家級濕地保護區,有豐富生態湖泊

池上大坡池是國家級的濕地保護區,一大片因為斷層天然形成的湖泊,大小約28公頃,散步一圈約2.5公里,接近1個小時左右,大波池兩邊都是山景, ... 於 lanshih.com -

#7.「全國水環境改善計畫」 - 水利署

✧ 池上大坡池目前為國家級溼地,縣府委托給池上鄉公所管. 理,裡面遊憩及設施損壞。 ✧ 大波池為國家級重要溼地,被列管中。在其施作必需請問. 營建署保育利用計 ... 於 www.wra.gov.tw -

#8.為大坡池除害台東號召釣魚高手 - 中時新聞網

台東縣池上鄉大坡池近年來遭外來魚種大肆入侵,取代本土魚類成為強勢魚種,為減少害魚,池上鄉公所第5度舉辦為期半年的「釣害魚換消費券」比賽, ... 於 www.chinatimes.com -

#9.池龍轉身:池上大坡池的轉變

大坡池 是池上鄉的地標,也是池上人的精神象徵。根據明治43年(1910)的文獻顯示,大坡池面積約為56公頃。到了1980年代甚至一度僅剩約28公傾。 於 storymaps.arcgis.com -

#10.臺東池上鄉公告池上大坡池等風景區仍持續封閉 - TCnews慈善 ...

臺東縣池上鄉公所於7月12日公告,配合政府三級管制,池上大坡池等風景區仍持續封。 池上鄉公所指出,中央流行疫情指揮中心於110年7月8日宣布全國三級 ... 於 www.tcnews.com.tw -

#11.大坡池渡假會館(池上) - 19 則旅客評論和比價 - TripAdvisor

Tripadvisor - 大坡池渡假會館(池上)。瀏覽大坡池渡假會館中20名旅客的評論, 29張遊照以及訂房優惠;並在滿分5分的旅客評等中獲得2.5分。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#12.大坡池 - 花東縱谷國家風景區

大坡 池原名「大陂」,又稱「大埤」,是內陸淡水草澤地,曾以「池上垂綸」列為臺東十景之一。由於天然環境良好,因此動植物等生態資源十分豐富,每逢 ... 於 www.erv-nsa.gov.tw -

#13.池上大坡池旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

大波池是中央山脈和海岸山脈兩大山系相互逼近形成的峽谷,為台灣唯一的內陸淡水沼澤地,也是昔日台東縣最大湖泊。大波池是花東縱谷平原的主要池沼,因風景優美而馳名 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#14.【台東】池上。大坡池 - 熊熊部語~大隻熊的部落格

從前年開始就聽人說大坡池有多美多美這讓我很納悶如果真有那麼美怎麼沒有一個夢幻的名字夏天來這裡映在藍天之下的是一片綠油油的稻田又軟又香又Q的 ... 於 maluchunchun.pixnet.net -

#15.大坡池濕地: 重新尋回魚米豐美的伊甸園

日治時期的官方資料顯示,大坡池的面積曾廣達57公頃,光復初期曾以「池上垂綸」之名列為臺東十景之一,湖內魚、蝦豐美,遍生荷花、菱角,亦不乏筊白筍、 ... 於 wetland.e-info.org.tw -

#16.台東、池上|大坡池・被遺忘的台東十景:池上垂綸 - 許傑,旅行 ...

大坡池原是池上必訪的景點,更是台東十景之一,不過後期的伯朗大道、天堂路等新興景點崛起,新景點的熱潮與氣勢都已壓過這座大坡池過往的封號,她就像後宮裡的嬪妃,雖有名 ... 於 journey.tw -

#17.大坡池的前世今生 - cpami.gov. - 營建署

大坡池 的前世今生. 臺東縣池上鄉大波池環境設施改善工程. 晚春的臺東縣池上鄉「大坡池」池畔綠波盪漾,. 輕風徐徐,細柳隨風搖曳,彷彿為倒映中的遠山做SPA。 於 w3.cpami.gov.tw -

#18.台東住宿,台東住宿推薦,池上住宿,池上飯店,2013全新開幕

大坡池 渡假會館位於好山好水的米鄉之都-池上。座落於美麗的稻田中,是一座全新的渡假會館。交通方便,距離池上火車站車程只需五分鐘,鄰近伯朗大道,大坡池等觀光景點, ... 於 www.taiwantravelmap.com -

#19.大坡池景觀 - 臺東縣池上鄉公所

大坡池原名「大陂池」或作「大陴池」、「大埤池」。治時期新開園大陂庄庄名即因轄區內大陂池而得名。日據時期訛化為大坡池。明治43年(1910),台灣總督府官營 ... 於 www.cs.gov.tw -

#20.101台灣四季旅遊網台東池上池上大坡池

大坡池 為新武呂溪的伏流,為人工灌溉水田用的溢流水,是花東縱谷的主要濕地,豐富的自然景觀吸引了大自然的嬌客們探訪,騎著自行車悠遊,享受著大坡池沿途的美麗景色, ... 於 101seasontour.101bnb.com.tw -

#21.池上大坡池

大坡池 又名「池上大埤(陂)」,主要的水源是來自新武呂溪伏流以及人工水圳灌溉附近水田後的溢流水,池水則由排水口向北流出,成為秀姑巒溪源頭之一。 於 travel.thealliance.org.tw -

#22.【台東。池上】大坡池風景區~湖光水色,倒影如畫@ A-Chi慢步

在玉里的民宿7點吃早餐,來到池上看到悟饕剛開門營業,店內晃晃後約9點吃便當。 相隔兩小時就吃兩份早餐,自己都嚇到了,等會要走大坡池,先吃起來放著以免走一半沒 ... 於 blog.xuite.net -

#23.【台東- 池上】蔣勳也著迷的大坡池日出,不看太遺憾! - SayDigi

大坡池 是花東縱谷最大的天然湖泊,由板塊碰撞形成的斷層池,整個池域約28公頃。 大坡池對池上人來說,不僅是美景、更是生活中心。日治時期,依靠大坡池 ... 於 www.saydigi.com -

#24.大坡池- 台東 - 永安旅遊

池上鄉位於台東縣北部,因位處沖積平原並屬於熱帶季風氣候,造就了聞名全台的優質池上米,在這裡必須嘗嘗鼎鼎大名的池上便當。另外還有大坡池、伯朗大道等觀光景點。 於 www.wingontravel.com -

#25.大坡池附近推薦- 台東 - Trip.com

位於台東縣池上鄉的大坡池是內陸淡水草澤地曾列為台東十景之列約28公頃的總面積周圍有許多獨特的植物常常吸引特殊鳥類或動物來此棲息定居環湖步道平坦易行騎着自行車 ... 於 tc.trip.com -

#26.台東.池上~池上斷層/大坡池 - 旅遊美食記錄本

大坡 國小:台東縣池上鄉慶豐村87號大坡國小操場東側的小山丘斜坡就是池上斷層的斷層崖學校從民國60年到74年三度修建邊坡擋土牆,第三次所建的溜滑梯 ... 於 smoony.pixnet.net -

#27.《大坡池》【台東‧池上美景】步道健身、草皮嬉戲、划船

《大坡池》位於台東池上平原東側,原名大陂池,亦可寫作「大陴池」、「大埤池」或「池上大埤(陂)」,曾以「池上垂綸」的名稱列為臺東十景之一。 於 perfectshow.pixnet.net -

#28.第3724篇[台東池上]大坡池/靈公祠 - 施盈廷's 施旅行

第3724篇[台東池上]大坡池/靈公祠/山豬X台灣施旅行|Taitung Chishang Dapo Pond X Taiwan ShihTrip. 4. 於 yingtingshih.pixnet.net -

#29.大坡池 - 台東觀光旅遊網

大坡池 又名「池上大埤(陂)」,主要的水源是來自新武呂溪伏流以及人工水圳灌溉附近水田後的溢流水,池水則由排水口向北流出,成為秀姑巒溪源頭之一。 大坡池更是擁有 ... 於 tour.taitung.gov.tw -

#30.台東》池上大坡池夢幻湖岸,騎單車遊湖,踏青放鬆好愜意

台東明信片場景池上大坡池,平靜如鏡面的湖泊和湛藍天空,構成宛如電腦桌布般夢幻,最好的享受方式就是騎單車環湖,或著沿著湖岸步道散步小走一段, ... 於 bunnyann.com -

#31.台東景點|池上大坡池置身於山水畫中|夏日可見荷花美景

池上大坡池四季各有其美麗的風貌,夏日除了藍天、白雲、綠山之外,還有點點粉紅的夏日荷花(蓮花),在大坡池中綻放美麗的粉紅色。 於 busanfun.com -

#32.台東縣池上鄉大坡池 - Joy and Tom

大坡池 是斷層下的斷層池,是卑南溪上游及錦園溪與農田灌溉用水匯流形成,早期稱「大陂」就是池塘的意思,日治時代因居民聚居「大陂」之上而名,現稱池上。 於 cjyyou.pixnet.net -

#33.台東大坡池小散步 - 貓頭鷹的心視界

池上為花東縱谷著名的魚米之鄉,米以池上米為貴,魚則來自大坡池。大坡池原名大陂池,又名大埤池或池上大埤,現為國家級溼地,是秀姑巒溪上游舊河道偃 ... 於 anny1514.pixnet.net -

#34.大坡池| 厝味-池上民宿與旅遊的在地好資訊

大波池在日據時期,湖面比現今還要廣闊很多,並孕育出豐富的淡水魚蝦,在波光粼粼、雲煙繚繞的湖面上,時常可見一葉扁舟,漁夫撒網如詩般的畫面,被列為臺東十景之一。 大 ... 於 chishang-travel.tw -

#35.2013-09-池上大坡池(靜逸之美) - 大女孩的花間情事

如果說花蓮雲山水夢幻湖水絕美那麼大女孩也想推,位於台東池上的大坡池,這裡的湖景也有著獨特動人之處有機會不妨繞著環池小徑來個近距離探索吧^^ 大 ... 於 ajs0414.pixnet.net -

#36.台東--池上大坡池濕地(Taitung--Chishang Dapochih Wetland)

Explore a complete list of bird species observations in this area. 於 ebird.org -

#37.<台東池上>不容錯過的絕美風景→大坡池!!

普通人對於池上的印象第一個當然是池上飯包而講到景點,腦海浮現應該是因為金城武拍廣告而爆紅的伯朗大道吧!! 雖然現在大坡池已不是什麼私房景點但 ... 於 leo168950.pixnet.net -

#38.台東池上|大坡池,划船遊湖將體驗成為感知日益茁壯的養分

測試你的體耐力,體驗夏季竹筏採蓮活動;大坡池是因池上斷層活動而形成的一個天然湖泊、斷層湖,寧靜自然的濕地為這帶來豐富物種,也為逢夏之時湖面優美 ... 於 www.jsimplelife.com -

#39.大坡池

大坡池 ,原名大陂池,亦可寫作「大陴池」、「大埤池」或「池上大埤」,曾以「池上垂綸」的名稱列為臺東十景之一。大坡池為台灣台東縣池上鄉的一個天然湖泊,池域約28 ... 於 www.google.com.tw -

#40.池上大坡池渡假會館 - Trivago

進行住宿比價並搜尋在池上鄉的池上大坡池渡假會館飯店最划算的價格。檢視0 張飯店圖片和0 條評論。飯店?trivago! 於 www.trivago.com.tw -

#41.消失40年水雉重回池上大坡池築巢 - Yahoo奇摩新聞

大坡池 飄仙氣,水雉不僅飛行姿態優美,在水生植物上行走,更是體態輕盈宛若仙子,加上繁殖期黑色的長尾羽,素有「凌波仙子」美稱,池上鄉生態工作者張天助 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#42.2020台東/台東必去/池上景點:大坡池,超美的山湖景色及愜意 ...

台東池上最熱門的景點中肯定有大坡池,我覺得大坡池真的非常的美,無論造訪幾次都還是會被美到,有安排台東旅行的朋友,我真心建議要把池上大坡池列為 ... 於 wenkaiin.com -

#43.台東十景之一「大坡池」,水天一色的池上之心 - TRAVELER ...

大坡池 為斷層活動形成的池塘,原名「大陂」,又稱「大埤」,早期在地人常划竹筏捕撈魚蝦維生,曾以「池上垂綸」列為台東十景之一。 於 www.travelerluxe.com -

#44.台東 疫情期間先收藏!池上大坡池走入如畫的山水仙境美學 ...

來到台東池上可別只知道伯朗大道,錯過了大坡池可就可惜了~近來因為伯朗大道、天堂路聲名大噪,每逢假日總是遊客如織。但在池上還有一處景點總是被 ... 於 travel.yam.com -

#45.觀光景點 - 臺東縣警察局

大坡 池原名「大陂池」,佔地約57公頃,池水來源為新武呂溪的伏流,及人工灌溉水田的溢流水,池水向北出口流出,成為秀姑巒溪的源頭,是花東縱谷平原主要之溼地,因風景 ... 於 www.ttcpb.gov.tw -

#46.池上大坡池自行車出租

提供出租自行車環圳好樂活!池上大坡池是來池上最不能錯過的地方.經規劃整頓後,成為居民傍晚享受涼爽清風闔家休閒的地方,也是遊客用自行車漫步的最佳所在! 於 bicycle.rental.mmweb.tw -

#47.[台東旅遊景點] 池上大坡池:假使沒走到盡頭,又怎麼會發現 ...

池上是自己來到台東最喜歡的一塊土地,或許是因為伯朗大道,或許是因為這裡的安靜。 還記得那天從甘盛堂吃完午餐,我們開著車來到『大坡池』, ... 於 enlife.pixnet.net -

#48.大坡池 - 花蓮江院子庭園民宿

池水向北側低地流出,成為秀姑巒溪的源頭之一。「池上」這一地名即源自大坡池,早年池上便當裡的魚蝦,也是來自大坡池。 neo_img_8556291913_f22fc8ef9b_k. 於 www.jiangbnb.com -

#49.台東景點|大坡池~彷彿高山湖泊的秀麗美景~漫步綠草如茵的 ...

彷彿高山湖泊的池上大坡池,漫步綠草如茵的湖畔步道,徜徉湖光山色的遼闊壯麗,很多人以前只知道池上有鐵路便當,金城武廣告出現後又把金城武大道跟池上連結, ... 於 damon624.pixnet.net -

#50.池上大坡池渡假會館- 台東縣優惠住宿訂房 - Agoda

池上大坡池渡假會館(Dapochih Vacation Center Hotel). 信義路39號, 池上鄉, 台東縣, 台灣, 95873 - 查看地圖&週邊景點. 於 www.agoda.com -

#51.【台東‧池上】大坡池風景區 - 阿德看世界

(1) (2) (3) 大坡池風景區位於台東池上鄉,池上以池上米聞名,台九線上的悟饕便當創始店總是遊客不少,但遊客卻很少來到大陂池。早期的「大坡池」稱為「大陂池」, ... 於 jende168.pixnet.net -

#52.大坡池

大坡池 為一內陸淡水草澤地,由於天然環境良好,因此動、植物等生態資源十分豐富,各種水生植物與鳥類、蛙類及淡水魚蝦等物種繁多。 目前大坡池水域 ... 於 discovertaitung.com -

#53.台東大坡池-花東3日遊-12 - wenshu的部落格

我們苗栗縣巨足登山協會2017年8月18日起花東3日遊, 19日下午自富里鄉農特產中心離開, 搭遊覽車前往台東縣池上鄉大坡池。 大坡池我第二次到訪。 於 wenshuh2004.pixnet.net -

#54.查看大坡池附近的飯店住宿 - Expedia

搜尋靠近大坡池機場飯店訂房優惠,10間最佳大坡池飯店住宿限時優惠NT$1143起! 您可以通過Expedia.com.tw 預訂便宜大坡池飯店和住宿. 於 www.expedia.com.tw -

#55.稻熟蓮開,台東池上鄉【大坡池】夏日風情醉人 - 聯合新聞網

台東池上鄉的大坡池,盛夏時除一貫的湖光山色,且湖中荷花盛開共襄盛舉。當6月黃金稻穗熟成時,更是一年中的最佳來訪時期! 於 udn.com -

#56.台東「6大打卡點」全攻略!神遊大坡池、穀倉走進詩中絕美路線

今夏又有直奔台東新理由!第二屆「漂鳥197-2020年縱谷大地藝術季」於6月1日開跑,沿著197縣道,6件作品隱身池上農會舊穀倉及大坡池周邊,讓池上除了伯 ... 於 travel.ettoday.net -

#57.大坡池育樂有限公司

大坡池 育樂有限公司,統編:54967605,地址:臺東縣池上鄉福源村信義路39號,負責人:顏志達,董監事:顏志達,設立日期:108年01月02日,營業項目:餐館業,其他綜合零售業, ... 於 www.twincn.com -

#58.【台東旅遊景點】池上 大坡池風景特定區(風和日麗湖邊散步去 ...

旅行日期2017-02-04(六) 池上大坡池台東池上大坡池風景特定區有如詩畫般的美景相信來池上旅行的人絕對不會遺漏它漫遊池上一行人坐在草地上放空中台東處處都可以收. 於 wu840531wu890515.pixnet.net -

#59.疫情影響池上春耕樂音悠揚大坡池活動宣布停演 - 自由時報

因應中央流行疫情指揮中心宣布的最新活動指引,原訂5月28日至5月29日舉行的「2021池上春耕樂音悠揚大坡池」活動宣布停演。主辦單位表示,欲退票觀眾請 ... 於 news.ltn.com.tw -

#60.碧水青山大坡池:池上自行車道 - 郊外踏青去

散步靜謐湖濱,遠眺煙波綠水、山巒疊翠、雲影相隨,騎著單車悠閒地在這後山台東恣意放空..........好個山明水秀的池上大坡池,超漂亮的啦XD 旅行 ... 於 hwsln.pixnet.net -

#61.「大坡池」的鄰近民宿總覽(直線距離20000公尺內)

想看看台東「大坡池」附近有哪些不錯的民宿嗎??這裡可以參考當天行程結束後可以去哪裡度過美好的一晚!可依照距離或是人氣指數排行找出適合自己的民宿,讓你可以很方便 ... 於 taitung.fun-taiwan.com -

#62.大坡池復活記 - 台灣光華雜誌

幾年前,一群愛鄉的台東池上人,在大坡池畔的解說牌貼上這一段話。大坡池是「池上」地名的由來,先有大坡池才有池上的存在。經過一段錯誤的建設,不小心 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#63.台東-大坡池渡假會館超值優惠方案 - GOMAJI

只要1399元起,即可享有【台東-大坡池渡假會館】天堂路、伯朗大道~徜徉花東縱谷最動人的風景A.雙人/B.四人/C.八人/D.12人住宿方案〈A.精緻雙人房(無窗)/B.(景觀雙衛/ ... 於 www.gomaji.com -

#64.大坡池附近飯店- 2018 Top 10 池上自由行住宿推薦和優惠

多數飯店可免費取消. 大坡池附近飯店- 池上自由行55 家住宿推薦!我們提供773真實飯店評價,部份飯店可【先入住,後付款】! 下載Hotels.com 2018最新池上【飯店優惠 ... 於 tw.hotels.com -

#65.【台東景點】池上大坡池:絕美山湖之景,生態之旅。

大坡 池原名「大陂」,又稱「大埤」,位於池上東側,為斷層活動而形成的斷層池,曾是東部冬候鳥主要度冬地之一,亦是花東縱谷平原主要的池沼,「池上」這一地名即源自大 ... 於 www.zztaitung.com -

#66.全台唯一斷層內陸濕地走訪池上大坡池,在生態美景間遙想先民 ...

池上有一處全台唯一的內陸濕地,是池上斷層所形成的斷層池,位於福原、慶豐、錦園三村的邊界,名為大坡池。大坡池舊稱「大埤池」,最初來到的阿美族稱它為 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#67.睽違40餘年水雉在池上大坡池築巢繁殖 - 工商時報

大坡池 飄仙氣!水雉飛行姿態優美,在水生植物上行走,體態輕盈,加上繁殖期黑色的長尾羽,素有「凌波仙子」美稱,池上鄉生態工作者張天助說,大坡池在民國 ... 於 ctee.com.tw -

#68.冷峻眼神風霜臉龐釣魚阿公如大坡池一頁滄桑史 - 中央社

台東縣池上鄉大坡池畔,戴斗笠披蓑衣的「釣魚阿公」是由漂流木拼接而成,飽受風霜的臉龐和冷峻的眼神,就像大坡池一頁滄桑史的縮影。 於 www.cna.com.tw -

#69.池上大坡池風景區- 台東縣 - 旅遊王TravelKing

池上為花東縱谷著名的魚米之鄉,米以池上米為貴,魚則來自大坡池。大坡池又名池上大埤(陂),為秀姑巒溪上游舊河道偃塞後之遺跡,標高在260~270m間,其主要水源來自新武 ... 於 www.travelking.com.tw -

#70.【台東池上】柴燒香煎豆包.大坡池.伯朗大道| 台灣 - 旅行酒吧

0.1 大池豆皮店0.2 大坡池0.3 伯朗大道. 一早七點不到,趕快從溫暖的被窩裡爬起,快速的梳洗一番後,跟著GPS的導航來到這家遠近馳名的「大池豆皮 ... 於 travel98.com -

#71.大坡池,寧靜中帶著優閒騎車散步好地方| 台東景點 - 旅咖

大坡池,又名「池上大埤(陂)」,主要的水源是來自新武呂溪伏流以及人工水圳灌溉附近水田後的溢流水,池水則由排水口向北流出,成為秀姑巒溪源頭之一。 於 nyscoffee.com -

#72.大坡池- 维基百科,自由的百科全书

大坡池 ,原名大陂池,亦可寫作「大陴池」、「大埤池」或「池上大埤(陂)」,曾以「池上垂綸」的名稱列為臺東十景之一。大坡池為台灣台東縣池上鄉的一個天然湖泊,池域 ... 於 zh.wikipedia.org -

#73.大坡池 - 萬物糧倉大地慶典

1985年,台東縣政府將大波池規劃為風景遊憩區,設置水泥提、步道及許多水泥建築,也對棲地造成生態負面影響,故保育人士積極爭取劃為保育區,共同維護讓池上人驕傲的生態 ... 於 www.pioneeringeastriftvalleygranaryfestivities.com.tw -

#74.【台東景點】池上大坡池走入如畫的山水仙境美學大師蔣勳也 ...

來到台東池上可別只知道伯朗大道,錯過了大坡池可就可惜了~近來因為伯朗大道、天堂路聲名大噪,每逢假日總是遊客如織。但在池上還有一處景點總是被 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#75.大坡池> 觀光景點

大坡池 面積約28公頃,是一處天然濕地,可供鳥類、魚蝦棲息繁衍。池上鄉即因位大坡池北而得名。早年居民網捕池中所產的魚蝦,與池上米一起製成香Q軟糯的飯包,供給往來 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#76.大坡池台東景點玩全台灣旅遊網

大坡池 位於池上鄉,為花東縱谷最高點,是一處天然濕地,可供鳥類、魚蝦棲息繁衍。池上鄉即因位大坡池北而得名。早期居民網捕池中所產的魚蝦,與池上米一起製成口感好的飯包 ... 於 okgo.tw -

#77.大坡池!久違了 - 我們的島

去年二月,我們的島在台東縣池上鄉紀錄了大坡池,這個寶貴的內陸沼澤溼地,因為不當的風景區建設工程,而面目全非。一年後我們再度來到池上。 於 ourisland.pts.org.tw -

#78.2021池上春耕野餐節樂音悠揚大坡池春耕野餐趣【演出取消】

時間:2021/05/28-2021/05/29,地點:臺東縣池上鄉大坡池圓形廣場,主辦單位:臺東縣池上鄉文化藝術協會,【OPENTIX節目取消公告】(公告日期2021年5月12日)原110年5月28-29 ... 於 www.opentix.life -

#79.寒害除害魚! 台東大坡池成群泰國鱧暴斃 - 蘋果日報

台東縣池上鄉大坡池,近來浮出不少翻肚的死魚,仔細一看,竟是泰國鱧成群凍死,由於,入冬以來寒流一波接著一波屢創新低,就連台東池上都難得測出4.1 ... 於 tw.appledaily.com -

#80.【台東景點】池上鄉︱大坡池、大坡池圓形廣場 - 旅充小日子

但是大坡池可能就比較不知道,但他曾以「池上垂綸」列為臺東十景之一,. 大坡池是池上斷層活動而形成的斷層池,在這裡動植物等生態十分豐富,所以在這裡可以看到許多 ... 於 lucharger.com -

#81.大坡池 - 風。池輕旅宿

大坡池. 台東池上民宿-風。池logo 我們坐落在無限延伸的稻田旁. 這裡. 沒有繁華的建築與炫麗的色彩. 這裡的微風有稻香. 有讓人恢復勇氣的陽光. 如果. 你的人生走累了. 於 windpool.com.tw -

#82.關於我們::台東大坡池渡假會館

關於大波池會館 ... 座落於美麗的稻田中,是一座全新的渡假會館。 東臨西靠海岸山脈及中央山脈,北眺大坡池,頂樓露天觀景咖啡屋更可鳥瞰全鄉之市容及大坡池依山傍水的美景, ... 於 www.dapochih.com -

#83.【池上景點】大坡池夏冬合集。所謂歲月靜好 - 朵朵歷險記

嗨~我是朵! 大家都知道池上是花東縱谷著名的魚米之鄉米以池上米為貴魚則來自大坡池2015年八月和2016年一月朵朵和譚妮兩次到台東都有拜訪大坡池也累積了夏天和冬天的. 於 rylk225.pixnet.net -

#84.大坡池溼地生態保育 - 高苑科技大學

大葉山欖. 山菅蘭. 毛木藍. 水柳. 水黃皮. 台灣月桃. 台灣赤楠. 布袋蓮. 光臘樹. 朱槿. 含羞草. 杜虹花. 油桐. 金露華. 屏東木薑子. 長穗木. 春不老. 盾柱木. 於 teacher2.kyu.edu.tw -

#85.樂賞大坡池音樂館 - Line

樂賞大坡池音樂館. Friends 1,083. 造訪音樂世界樂賞與您同行; 週二至週日10:00~12: ... 於 page.line.me -

#86.發現台東池上鄉大坡池單車慢遊之旅 - 小資遊Blog

大坡池 是中央山脈和海岸山脈兩大山系相互逼近形成的峽谷,標高在260~270m間,主要水源來自新武呂溪伏流以及人工水圳灌溉附近水田後的溢流水, ... 於 andi818.pixnet.net -

#87.台東池上大坡池人工島將剷除 - 國家文化記憶庫

台東縣池上鄉大坡池六年前投入大筆經費在湖中建造一座人工島,未料卻破壞了原有風貌,鄉公所決定再投入經費挖除這座六十五萬立方土石的人工島。中央社記者盧太城台東 ... 於 memory.culture.tw -

#88.走路到大坡池好便宜農地-農縱424 - 永慶房屋

台東縣池上鄉信義路房屋,買屋推薦:走路到大坡池好便宜農地-農縱424 自己種池上最好吃的池上米走路大坡池.每天可鍛鍊身體呼吸最芬芳的空氣文藝活動也不用人擠人吃好米 ... 於 buy.yungching.com.tw -

#89.大坡池重要濕地(國家級) 保育利用計畫

一、濕地範圍. 大坡池重要濕地於民國96 年經國家重要濕地評選程序評定,. 依據行政院99 年7 月1 日院臺建字第0990034700 號核定「國家重. 要濕地保育計畫(100-105 ... 於 wetland-tw.tcd.gov.tw -

#90.大坡池 - 池畔驛站

大坡 池原名「大陂」,又稱「大埤」,位於池上東側,緊鄰海岸山脈錦園河階崖邊,是因池上斷層活動而形成的斷層池,水源則來自新武呂溪沖積扇末端的伏流。池水向北側低地流出 ... 於 chpn.idv.tw -

#91.【池上】大坡池風景區 - MIN的生活隨記

大坡池原名「大陂池」或「大陴池」、「大埤池」,日據時期訛化為「大坡池」,近幾年仍在陸續開發、建設中,來到池上,似乎都習慣的到大坡池走走。 於 jcp1223.pixnet.net -

#92.大坡-台東縣池上鄉待售房屋的歷史成交紀錄及各大房仲開價 ...

台東縣池上鄉大坡買屋比價。共有9筆,新上架0筆,最新降價0筆 ... D1-31池上大坡池公寓. 台東縣池上鄉信義路 ... 走路到大坡池好便宜農地-農縱424. 台東縣池上鄉信義路. 於 buy.houseprice.tw -

#93.【台東‧池上】到此一遊的池上大坡池~果然還是要夏天來比較 ...

大坡池 是個濕地,有一段悲情史。據說從前面積有50公頃,池畔農家捕魚養鴨的風光,曾是台東八景之一(池上垂綸), ... 於 solelywriting.com -

#94.台東景點|大坡池,走入如詩如畫的湖岸風景裡

池上除了大片的山野田間美景,一旁身為秀姑巒溪源頭之一的「大坡池」更是不能錯過,大片的草原山脈圍繞,一旁還有滿滿的荷花盛開,早年還已「池上垂 ... 於 boo2k.com -

#95.台糖池上牧野渡假村-大坡池

大坡池 早年供應池上農田灌溉,現已規劃為自然生態保育區。大坡池內有各式魚類如鯉魚、鯽魚、烏仔魚及植物如白蓮花、水柳、浮萍及蘆葦等,棲息鳥類有烏鴉、水鴨及老鷹 ... 於 www.taisugar.com.tw -

#96.連休瘋台東~池上大坡池觀星、泥火山農事體驗、原生應用植物園

連休瘋台東~池上大坡池觀星、泥火山農事體驗、原生應用植物園、池上牧野渡假村三日行程表. 於 www.colatour.com.tw -

#97.台東池上。大坡池腳踏車遊-多力米故事館-月台便當

大坡池 是預備中行程,正好還有點時間,我們捨棄池上桑蠶休閒農場看 ... 池上大坡池就在池上飯包文化館對面,從伯朗大道回租車行15:00還車,熱心的 ... 於 puccagaru520.pixnet.net