妙禪近況的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦《嚮導週報》,陳正茂寫的 嚮導【全套5冊不分售】 和江燦騰的 東亞現代批判禪學思想四百年(第二卷):從當代臺灣本土觀察視野的研究開展及其綜合性解說都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[心情] 我從加入到離開佛教如來宗(妙禪師父) - WomenTalk板也說明:文長慎入這篇文章主要想分享自身的生命經驗給有需要的人,如果你現在對於佛教如來宗-妙禪師父很困惑、不知道該不該加入(投入)、很掙扎、很矛盾, ...

這兩本書分別來自秀威資訊 和元華文創股份有限公司所出版 。

國立臺南藝術大學 藝術創作理論研究所博士班 陳泓易、陳永賢所指導 洪鈞元的 臺灣錄像藝術的場域變遷 —《啟視錄》研究之後 (2020),提出妙禪近況關鍵因素是什麼,來自於臺灣錄像藝術、文化場域、結構語言學、晚期德勒茲、非家、啟視錄。

而第二篇論文國立中正大學 歷史系研究所 楊維真所指導 劉見展的 民國軍人與佛教——唐生智的佛教治軍(1912-1927) (2019),提出因為有 唐生智、佛教治軍、佛教將軍、湖南的重點而找出了 妙禪近況的解答。

最後網站[問卦] 妙禪師父有機會強勢回歸嗎? - 看板Gossiping則補充:妙禪師父 已經消失了快三年了這三年來傳說中有人看到他跟一大群女信徒在八里河濱散步但跟之前師父在天母體育館造勢的盛況無法相 ...

嚮導【全套5冊不分售】

為了解決妙禪近況 的問題,作者《嚮導週報》,陳正茂 這樣論述:

《嚮導》是中國共產黨中央創辦的第一份政治機關報,一九二二年九月十三日創刊於上海,由陳獨秀題寫刊名,蔡和森、彭述之、瞿秋白先後擔任主編。後因受軍閥取締,遂遷至北京;其後又繼遷上海、廣州、武漢等地出版發行,一九二七年七月十八日停刊,共出版二○一期。《嚮導》是中共適應局勢,及時調整宣傳策略的一種新形態的黨報媒介。該刊主要發表政治、時事評論文章,以宣傳中共的綱領、路線、方針、政策,並以指導群眾鬥爭為主要任務。 《嚮導》始於中共草創之初,終於第一次國共合作失敗之際,在問世的五年間,正值中國現代史上驚濤駭浪、風雲詭譎的時刻。期間歷經軍閥混戰、陳炯明叛變、國民黨改組、黃埔建軍、

孫中山決定「聯俄容共」、共產黨加入國民黨、孫中山逝世、國民政府成立、國民黨內左右派之爭、中山艦事件、蔣介石崛起、國民革命軍北伐、寧漢分裂與合作等。這一連串影響現代中國政局與命運甚鉅之事件,在《嚮導》中皆有記錄。 在國共合作形成後,《嚮導》除繼續宣傳中共的統一戰線政策外,亦對孫中山提出的「聯俄、聯共、扶助農工」三大政策作了重點宣傳,是中共當時對群眾最有影響力的機關刊物,被譽為是四萬萬苦難群眾思想上的「嚮導」。該刊主要作者群為:陳獨秀、李達、瞿秋白、彭述之、伍豪(周恩來)、毛澤東、陳紹禹(王明)等,時事評論皆為第一手見證,見解獨到,具有相當地史料價值。本次在絕版五十年後重新彙齊復刻出版,以供

研究。 本書特色 1.《嚮導週報》共二〇一期,本套書係依日本大安株式會社於一九六三年三月發行之《嚮導》(影印)第一集至第五集進行全套復刻,穿線精裝,絕版五十年後重新集結出版。另附二〇一期總目錄,當中有刊登的期數、文章名、作者名等,檢索極為省時便利。 2.《嚮導》主要發表政治、時事評論文章,以宣傳中共的綱領、路線、方針、政策,並以指導群眾鬥爭為主要任務。該刊主要作者群為:陳獨秀、李達、瞿秋白、彭述之、伍豪(周恩來)、毛澤東、陳紹禹(王明)等,時事評論皆為第一手見證,見解獨到,深具史料價值。

臺灣錄像藝術的場域變遷 —《啟視錄》研究之後

為了解決妙禪近況 的問題,作者洪鈞元 這樣論述:

本論文藉由歷史脈絡的分期思考,展開臺灣錄像藝術系譜論題之研究,援引布爾迪厄(Pierre Bourdieu)文化場域方法論,作為臺灣錄像藝術場域變遷的研究立場,同時也針對臺灣當代藝術對於錄像藝術範疇的發展,進行檔案梳理與分析研究。論文從文獻探討、質性研究、文化研究與比較分析等研究方法進行論述,內容涉及「展覽競賽」、「藝術評論」與「學院教育」等面向,組織本研究的系譜考察。據此將歷史軸線界分為「第一期:媒材探索」、「第二期:觀念認識」、「第三期:學院養成與建構」和「第四期:數位之後」四種階段,並以結構語言學及精神分析作為詮釋策略,學理論述觸及克里斯蒂娃(Julia Kristeva)、晚期德勒茲

(Gilles Deleuze)對於集體意識之論述觀點,藉由前述學理依據進行轉化,解析臺灣錄像藝術作品於不同階段中的創作內涵與美學差異。論文結構與研究內容,包括:第壹章「緒論」闡述研究方法論及臺灣錄像藝術脈絡變遷路逕;第貳章「臺灣錄像藝術的探索到建構」透過檔案梳理進行脈絡統整;第參章「媒材認識論到非敘事性影像」探究臺灣錄像藝術與外部場域變遷之特質;第肆章「再造與創造性轉譯的增補式歷史書寫」聚焦近十年臺灣錄像藝術的範式轉移,並藉此反思研究者的錄像藝術創作實踐;第伍章「結論」提出歷史脈絡的場域變遷影響,及臺灣錄像藝術未來發展趨勢。最後,本研究發現:臺灣錄像藝術之發展,分別經歷「媒材性探索」、「感性

影像建構」及「想像性敘事」等脈絡進程,據此提出「非家」作為研究回應之創作母題,成為研究者個人藝術實踐的創作反思。

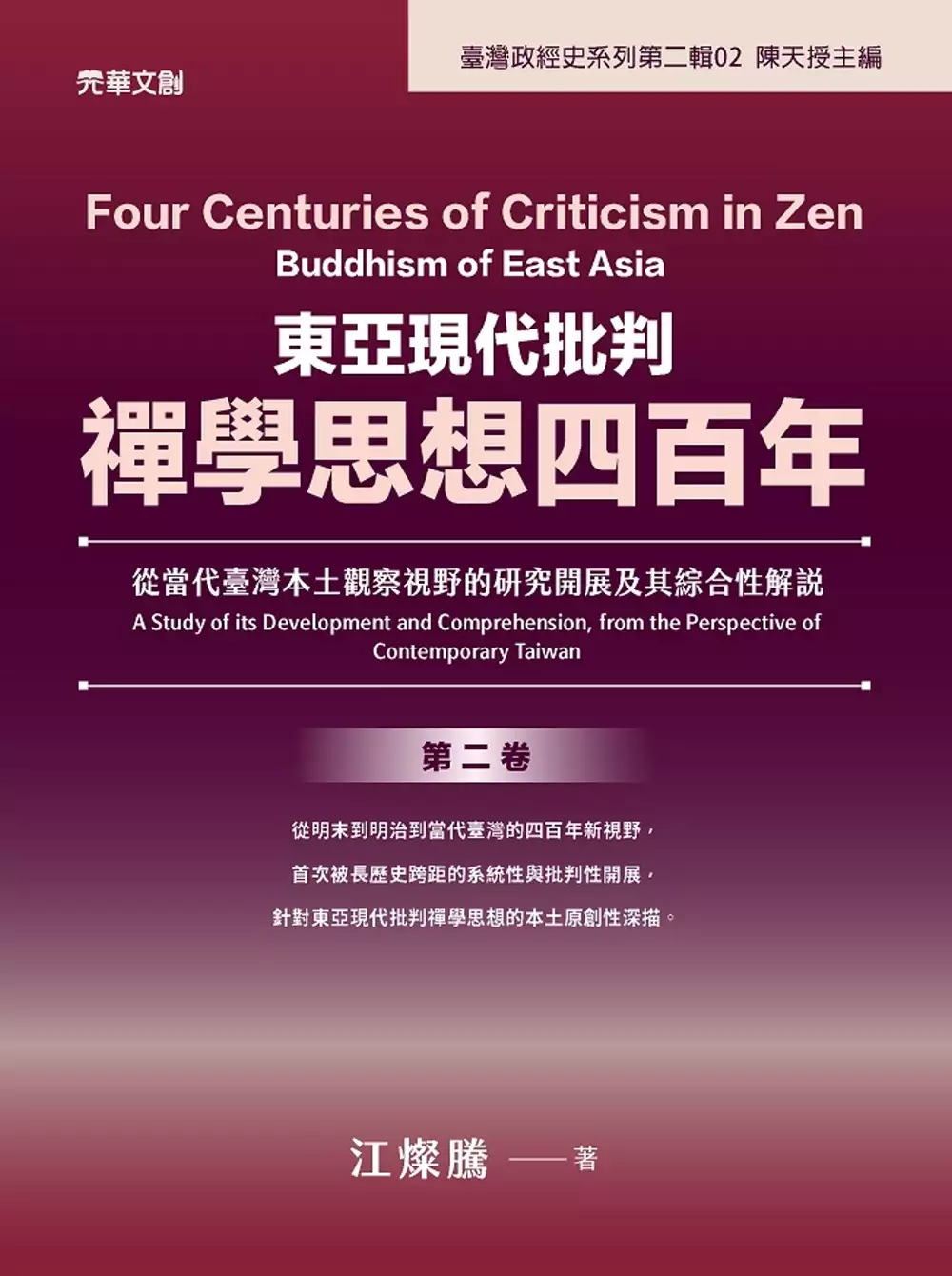

東亞現代批判禪學思想四百年(第二卷):從當代臺灣本土觀察視野的研究開展及其綜合性解說

為了解決妙禪近況 的問題,作者江燦騰 這樣論述:

本書剖析有關近四百年來,東亞現代批判禪學思想的形成史,包括各階段時代的歷史社會基礎,以及作為各階段時代的主要批判禪學知識學發展的類型,或其具有代表性知識社群及其具代表性個別人物。 本書主張,現代批判禪學思想本身的論述,其實是關於現代批判禪學思想的詮釋學、或現代批判禪學思想變革史的歷史社會知識學論述,而非東亞所有傳統或現代流行的禪修方法論介紹。 因此本書本質上,就具有批判的歷時性又兼具共時性兩者的──從傳統末期到當代臺灣本土──現代批判禪學思想形成史的新詮釋性質。 本書特色 一本從明末到明治到當代臺灣的四百年新視野論著, 首次被長歷史跨距的系統

性與批判性開展,針對東亞現代批判禪學思想的本土原創性深描。

民國軍人與佛教——唐生智的佛教治軍(1912-1927)

為了解決妙禪近況 的問題,作者劉見展 這樣論述:

民國創立後,各地軍事將領有著不同的治軍方式,目的是動用大量人力資源,達成特定的政治目標。 湖南將領唐生智有著「佛教將軍」之稱。在北伐前後,唐生智以佛教教義融入軍事,培養士兵勇於在戰場作戰,同時用「五戒」要求士兵的精神紀律。憑藉佛教治軍之領導,唐生智在北伐時期,成功收復兩湖地區,其軍事聲望嶄露於民國政治的舞台。 本論文以唐生智的佛教治軍為主軸,以家學背景、軍閥生態、湖南環境三個角度進行討論,試圖探討佛教治軍如何形成? 其次,將佛教治軍分為行為與觀念兩個部分,說明佛教治軍的外在行為,以及分析佛教治軍背後的佛學理論。

妙禪近況的網路口碑排行榜

-

#1.廣論止觀初探0135 獲得寂止象徵的釋疑(四)

新聞 · 課程新訊 · 月光藏新訊 · 唐卡收藏近況 · 經典收藏近況 · 年度總結 ... 故《解深密經》說,諸能引發正奢摩他妙三摩地,緣無分別影像。 於 www.amrtf.org -

#2.[問卦] 妙禪是不是退燒了? - PTT評價

我的高中女同學之前臉書常常轉發妙禪的訊息,而且文章最末一定會感恩師父讚歎師父,現在將近一年沒看到她分享有關妙禪的訊息,相同的情況也是在我堂哥 ... 於 ptt.reviews -

#3.[心情] 我從加入到離開佛教如來宗(妙禪師父) - WomenTalk板

文長慎入這篇文章主要想分享自身的生命經驗給有需要的人,如果你現在對於佛教如來宗-妙禪師父很困惑、不知道該不該加入(投入)、很掙扎、很矛盾, ... 於 disp.cc -

#4.[問卦] 妙禪師父有機會強勢回歸嗎? - 看板Gossiping

妙禪師父 已經消失了快三年了這三年來傳說中有人看到他跟一大群女信徒在八里河濱散步但跟之前師父在天母體育館造勢的盛況無法相 ... 於 www.ptt.cc -

#5.拈花微笑: 禪宗公案裡最有禪意的故事 - 第 244 頁 - Google 圖書結果

禪宗公案裡最有禪意的故事 活佛確真降措仁波切, 堪布土丹尼瑪仁波切. 馬祖非常滿意,特意寫了八個字—「既 ... 後來,馬祖叫人帶了封信給百丈禪師,詢問他修行的近況如何。 於 books.google.com.tw -

#6.直擊紫衣教!他月繳2千信妙禪恐怖經歷驚呆萬人

佛教如來宗妙禪雖然爭議層出不窮,卻仍擁有廣大信徒支持,甚至可見他人分享見證神蹟。不過,一名男網友分享自己的入教經驗,經過一連串的宗教洗禮後, ... 於 tw.yahoo.com -

#7.妙禪師父佛教如來宗 - Facebook

查看更多有關妙禪師父佛教如來宗的資料. 如來正法大圓滿法會C 班實景影像2020年1月19日相簿. 妙禪師父佛教如來宗新增了7 張相片。 2020年1月23日. 於 zh-tw.facebook.com -

#8.現代儒家三聖(上): 梁漱溟、熊十力、馬一浮的交誼紀實

〈復馬一孚〉(約一九三二年九、十月間)序文妙在寫得不誣,能實指我現在的行位。 ... 此信平叔、艮庸、俶知、贊堯看後,即掛號寄梁先生並交林先生一看,知吾近況而已。 於 books.google.com.tw -

#9.佛教如來宗近況2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點 ...

妙禪師父 佛教如來宗如來精舍—唯一正式fb粉絲團,即日(9/13)起,開放同修於臉書上方的「近況(訪客貼文) 」中,留言【 佛弟子的真心】,寫下您對師父的 ... 於 year.gotokeyword.com -

#10.國學研究(第三十五卷) - Google 圖書結果

微伺其所得,乃在端居静坐,不爲私妄間隔此心,真見定力並臻實際,非徒談空説妙者比......忽奉翰牘,意在轉告, ... 訊敖文禎近況兼薦僧無著。《快雪堂集》卷三八《鄧太史定 ... 於 books.google.com.tw -

#11.MiLB/沙子宸4局8K 鄭宗哲6月打擊率破4成 - 人間福報

本季展開旅美棒球生涯的沙子宸,13日在新人聯盟中繼4局,送出8次三振,旅美前2場比賽大展K功;而近況火燙的鄭宗哲,在高階1A再繳猛打賞,6月打擊率已 ... 於 www.merit-times.com -

#12.曾之喬爆「轉型Seafood網紅」 追隨妙禪開導信徒 - TVBS新聞

31歲女星「喬喬」曾之喬今年初公開和秘戀10年的辰亦儒結婚,日前又開心宣布新身分,將正式成為一名YouTuber,讓粉絲相當驚喜。然而週刊爆料喬喬將離開 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#13.seafood爭議不斷江淑娜首度臉書回應 - 好房網News

妙禪 號稱10萬信徒,日前被踢爆信徒集資4千萬送師父勞斯萊斯,後續爭議不斷 ... 晃動的影片流出,成為妙禪事件的另一焦點,26日上午她更新臉書近況,貼 ... 於 news.housefun.com.tw -

#14.妙禪死亡 :: 全台寺廟百科

全台寺廟百科,妙禪現況,妙禪最新消息,妙禪近況,妙禪生病,妙禪藝人名單,妙禪2022,妙禪邪教,妙禪兒子. 於 temple.imobile01.com -

#15.妙禪- 鏡週刊Mirror Media

日前恬娃突然貼出與她一起喝下午茶的合照,曝光她如今的模樣;近日許純美更接受媒體電訪揭露近況,自曝最近為了新冠肺炎捐了不少錢。 娛樂. 【信seafood當網紅】曾之喬坦承 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#16.[問卦] 妙禪現在在幹嘛? PTT推薦- Gossiping

如題幾年前很紅的妙禪感恩師父親讚嘆師父信徒喊得震天響講真的也沒有真的像證嚴在弘揚佛法甚至講解經文什麼都沒有. 於 pttyes.com -

#17.武漢肺炎》「妙禪如來宗」聚會鄉民憂成防疫破口 - 自由時報

中國武漢肺炎疫情延燒全球,南韓大邱新天地教會被認為是爆發大規模感染的源頭之一,有台灣網友擔心先前紅及一時的「妙禪如來宗」聚會活動是否會成為 ... 於 news.ltn.com.tw -

#18.妙禪被逐出師門原因曝光! 「江淑娜抖動」是導火線

宗教團體「佛教如來宗」妙禪師父因接受信徒價值4000萬元的勞斯萊斯轎車,爭議不斷,演藝圈中曾之喬、隋棠、柴智屏等人都是信徒,但妙禪的師父「妙天」 ... 於 star.ettoday.net -

#19.「互相扶持」相關新聞 - CTWANT

若月瑪麗亞大方透露涼宮琴音的近況,:「姊姊她很好喔,而且我們現在同居中。 ... 妙的是他還提到媽媽完全不會逼婚,甚至要他先不要生小孩,「因為到時候小孩一定是她 ... 於 www.ctwant.com -

#20.佛教如來宗

妙禪師父 1998年見證「諸相非相如來」,成為大成就明師,立「佛教如來宗」教導弟子認識「如來」,普渡眾生,教化弟子不斷開悟,引領弟子見證如來,開啟生命的寶藏, ... 於 www.rulai.org -

#21.妙禪現況ptt的推薦與評價,PTT、DCARD - 最新趨勢觀測站

妙禪 現況ptt的推薦與評價,在PTT、DCARD、FACEBOOK、YOUTUBE、GITHUB和這樣回答, ... 關於妙禪現況ptt 在[問卦] 妙禪怎麼這兩年來都沒新聞了- 看板Gossiping 的評價 ... 於 news.mediatagtw.com -

#22.江淑娜:妙禪福報@ 超有感 - 妙禪師父開示錄

妙禪 福報佛曲-詞/演唱:江淑娜曲:陳 ... 江昨上民視「美鳳有約」談近況,「是我的跑不掉,不是我的要不到,以前都是愛別人多,不愛自己,現在雖然 ... 於 saveshare91.pixnet.net -

#23.18年沒調薪!他信妙禪「升職加3K」 網吐槽:怎麼算都賠| 生活

佛教如來宗「妙禪」即使爭議不斷,卻仍擁有廣大信徒支持, ... 父子的關係也變得親密,就連對家人漠不關心的弟弟,現在也會打電話關心他的近況。 於 newtalk.tw -

#24.妙禪死亡 :: 可愛寵物網

可愛寵物網,妙禪現況,妙禪近況,妙禪女朋友,妙禪2020,妙禪最新消息,妙禪評價,妙禪 ... 佛教如來宗是一個臺灣宗教,由一位自稱“已成就佛道”的禪宗人生導師「妙禪」( ... 於 pet.iwiki.tw -

#25.佛教如來宗紫衣人的真實告白? @ 了解妙禪師父不可不知的真相

妙禪師父 是一位帶髮的師父,不同於我過去曾經到慈濟、法鼓山的禪修經驗,我去分享會,第一眼看到妙禪師父的照片時,只驚恐:「妙禪師父說自己成佛,但 ... 於 wangju291.pixnet.net -

#26.業力引爆!妙禪冬季造型曝光萬元風衣一披秒變賭神 - 東森新聞

佛教如來宗創辦人妙禪爭議頗多,包括被爆接受信徒贈送的2輛價值各2000多萬元的勞斯萊斯、在 ... 近日天氣轉涼,妙禪被直擊換上冬季的造型,再度引發議論。 於 news.ebc.net.tw -

#27.如觀自在: 千手觀音與大悲咒的實修心要 - 第 245 頁 - Google 圖書結果

有一天當佛陀住在王舍城中,而目犍連則住在附近的靈鷲山上自己一人的在靜處禪思。 ... 目犍連想去看看這位同學修學的近況如何,就以神通力從靈鷲山中消失,剎那間就在三十 ... 於 books.google.com.tw -

#28.PEEKME: 首頁

免責聲明:本網站是以實時上傳文章的方式運作,本站對所有文章的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切文章內容只代表發文者個人意見,並非本網站之立場,用戶 ... 於 www.peekme.cc -

#29.難產婦喊「師父救我!」見證妙禪奇蹟網友笑虧:子宮法喜充滿

佛教如來宗爭議不斷,但創辦人妙禪仍受到廣大信徒追捧和信奉,日前才傳出有女信眾見證「妙禪顯靈」嚇跑小偷保住1萬現金,沒想到妙禪還能「包生子」。 於 www.chinatimes.com -

#30.佛教如來宗 - 维基百科

佛教如來宗是一個台灣修行團體,由一位自稱“已成就佛道”的人生導師「妙禪」(本名劉錦隆,後改為劉妙如)創立,自稱為佛教的分支,而佛教界公認為附佛外道,1990年開始 ... 於 zh.wikipedia.org -

#31.妙禪冬季style曝!女信徒緊跟...他一穿「卡其長風衣」潮翻網驚 ...

網搜小組/綜合報導 · 佛教如來宗創辦人妙禪受到廣大信衆追捧,一名網友就分享seafood近況,而他冬季的帥氣造型也隨之曝光。只見散發王者風範的妙禪走在最前端,後面則 ... 於 www.bg3.co -

#32.深入紫衣教!他揭「每月2000信妙禪」秘辛…恐怖經歷曝光

佛教如來宗「妙禪師父」爭議不斷,卻仍擁有廣大信徒支持,高喊「感恩師父、讚嘆師父、師父萬安!」對此,一名網友看不下去,自告奮勇要揭開「紫色神秘 ... 於 www.nownews.com -

#33.妙禪 - Dcard

臉書「靠北清大」日前有篇匿名貼文,「把妙禪寫進碩論誌謝是哪招?」,隨文附上誌謝截圖。這名研究生寫到「感恩妙禪師父!」、「願將一切的榮耀獻給最慈悲的妙禪師父!」有 ... 於 www.dcard.tw -

#34.妙禪死亡,大家都在找解答。第1頁 - 訂房優惠

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 反妙禪| 妙禪死亡 · 妙禪重病狂吐血…一閉眼見地獄! · 師父超怕死? · 劉妙如| 妙禪死亡 · 這群人為什麼這麼死心塌地的追隨妙禪師父?! · 全班第 ... 於 hotel.twagoda.com -

#35.妙禪師父過世7大著數(2023年更新) - 宜東花

據報導指出,該影片的爆料者表示,妙禪生氣原因疑似是2000多萬勞斯萊斯 ... 雖然要求信徒捐款和付錢,但妙禪師父似乎已經成功地繼續吸引和留住信徒。 於 www.ethotel365.com.tw -

#36.風雨談: 【全套6冊】 - 第 48 頁 - Google 圖書結果

往叉號,與某君談鄉間近況,因彼方來自故鄉也。路過榮寶齋* *總續 使諸葛亮在不能輔之久金*況姜維耶為他日間禪曰,頗思蜀否?禪曰,此間樂,不思蜀也,正聞之,謂曰,若王復問, ... 於 books.google.com.tw -

#37.妙禪重病狂吐血…一閉眼見地獄!妙天「出手化解」秒好轉

妙天與妙禪都是國內知名佛教宗師,兩人原本為師徒關係,但在1998年互控詐財後,妙禪二度出走,並自創「佛教如來宗」。兩人決裂後,妙天近日爆料,妙禪 ... 於 www.setn.com -

#38.成一和尚著作集(22)——生平傳記:《成一法師傳》 - Google 圖書結果

... 僧教育的最高學府五月二日三、桑開蓮花古開元五月三日四、莆田參禮廣化寺五、石鼓山上禮湧泉五月四日六、三進山門參西禪七、再次率團上普陀五月五日、六日八、妙善 ... 於 books.google.com.tw -

#39.曾相愛18年!文青女神陳綺貞遭舊愛指控「精神虐待」!當年 ...

其中「少女標本」中最年長、現年48 歲的陳綺貞,多年來專注創作和歌唱事業,漫妙的歌聲加上浪漫詩意的歌詞,每首歌都唱入歌迷心忺中,獲譽為文青女神, ... 於 www.cosmopolitan.com.hk -

#40.妙禪爭議多,佛教如來宗信徒為何仍堅信不移?從心理學角度 ...

佛教如來宗創始人妙禪師父(原名劉錦隆),因收下信徒集資贈與的兩輛價值四千多萬的勞斯萊斯豪車,引發爭議。不少曾加入的信徒也紛紛出面爆料, ... 於 healthforall.com.tw