張育成太太是誰的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林子斌,張錦弘寫的 雙語教育:破除考科思維的20堂雙語課 和MadelineLevine的 焦慮世代的安心教養:放下憂懼,陪伴I世代孩子,共同迎接瞬息萬變的未來世界都 可以從中找到所需的評價。

另外網站被已經不需要育成技能的勇者隊伍辭退,便試著把代替遣散費拿到的領土變強(01)也說明:耳邊突然有股氣吹拂,我轉望去就看到五十嵐那張莫名認真的臉蛋近在咫尺,著實令我嚇了一大跳。「想歸想但這要蓋在山林裡啊。不知道大家都是怎麼蓋房子的?

這兩本書分別來自親子天下 和聯經出版公司所出版 。

國立政治大學 法學院碩士在職專班 孫迺翊所指導 黃佩慎的 家庭與就業平衡法制之研究-比較台灣與瑞典 (2017),提出張育成太太是誰關鍵因素是什麼,來自於去家庭化、再家庭化、公共化、市場化、去性別化家庭主義、性別化家庭主義、育嬰假、育兒津貼、托育政策。

而第二篇論文臺北市立大學 歷史與地理學系 張弘毅所指導 江秋蓉的 空間與記憶:臺北南機場的歷史發展與變遷 (2017),提出因為有 臺北南機場、歷史、空間、記憶、地權的重點而找出了 張育成太太是誰的解答。

最後網站張育成Yu Chang - (育成太太分享時間) 棒球大嫂團運動+ ...則補充:(育成太太分享時間) 棒球大嫂團運動+購物聚會 ♀️ 春訓時,基本上我們的老公/男友都是早上7:30出門(除非是晚上比賽)這個時間到中午以前都是屬於自己的, ...

雙語教育:破除考科思維的20堂雙語課

為了解決張育成太太是誰 的問題,作者林子斌,張錦弘 這樣論述:

邁向 2030年雙語國家政策上路,究竟中小學雙語教育該怎麼教? 雙語教育師資培育舵手林子斌,不盲從新加坡經驗, 第一本符合本土教育現場情境的雙語教育教學指引。 協助校長有效打造雙語校園,引導教師明確發展課程,現身說法家庭如何營造雙語環境, 務實提出「沃土模式」的雙語教學可行方向。 擁有新加坡雙語教育與英國海外工作經驗,臺灣師範大學副教務長林子斌教授, 理解臺灣第一線教師的困難與挑戰,融合自身國際與本土經驗, 提出台灣適用的雙語教育策略及方法「沃土模式」, 一年內吸引上百間學校、上千名教師爭相取經。 這是一本引領台灣雙語教育走向的前瞻

趨勢書: 雙語教育不是英語教學,更非全英語教育; 如何在推動雙語的同時,也解決現行英語教育的沈痾,是值得思考的課題。 本書是所有苦於雙語教育如何落地於教學現場, 值得校長、老師深入閱讀教學指引書: 從校園環境的佈置、課室中英文使用比例、 學科老師如何與英語老師/外籍老師協同教學實作, 以及課程發展如何順勢操作等, 透過作者入校輔導紀實的案例,精彩呈現教學現場教師的心路歷程。 本書也是有心想營造雙語家庭的父母參考書: 作者夫妻皆為英文教師出身, 書中作者亦不藏私分享家庭如何打破雙語教育迷思,營造自然

情境式的雙語家庭。 【教育決策者必讀】 ——現場教師對雙語教育的認識,來自現行政策用語的誤導? ——雙語教育前,12年國教要解決的英語教育問題? ——幼教雙語教育真有必要性? ——建構切實可行的台灣模式雙語教育的7大原則? ——落實雙語教育,現場老師們最需要的協助? 【中小學教育工作者必懂】 ——雙語教育該教什麼?不該教什麼? ——成功打造雙語校園的關鍵? ——雙語教育的4種教師組合,哪一種最適合台灣? ——學科老師、英語老師、外籍老師,誰是雙語教學的主力? ——雙語教學的中、英文使用比

例? 【親師合作父母必知】 ——英語愈早學愈好? ——為什麼不要和孩子講「晶晶體」英文? ——雙語家庭如何輕鬆營造? 本書特色 釐清雙語教育定義: 作者觀議近百節的雙語課堂,親身輔導中小學雙語教育,發現迷思,梳理雙語教育的定義:不是英語教育,也絕非全英語教學,那麼雙語教育究竟是什麼? 回應教育現場困難: 新加坡南洋理工大學的教學經驗,作者體悟雙語教育必須符合在地情境的需求,主張不盲目跟隨新加坡經驗及國際間的各種教學法,提出適切台灣語言文化、教室情境的雙語教學方法,並列舉音樂、體育等非學科以及數學、理

化等學科的雙語教學如何在教室內實作。 課堂教案格式提供: 對應新課綱素養導向教學的教案格式,協助雙語學科教師思考學科核心知識使用雙語的時機與比例、學科學習重點、教學設計理念、單元學習目標、學科學習重點學生在學科及英語準備度的評估 …...等。 針貶語言教育政策: 現為師範大學副教務長,作者領軍雙語教育師資培訓大任,曾為中學英文教師,二十多年現場教學經驗,深入剖析台灣英語教育的問題,及雙語教育成功的關鍵,提供政府施政參考。 領銜推薦 潘文忠/教育部長 蔡清華/教育部政務次長 曾燦金/臺北市教育局長

張明文/新北市教育局長 王泓翔/宜蘭縣教育處長 真誠推薦 王儷芬/臺北市誠正國中校長 江惠真/臺北市中正高中校長 汪大久/臺中明道中學校長 林奕華/立法委員 鄭盛元/北市東新國小校長 陳浩然/新北樟樹實中校長 陳劍涵/iEARN理事長 (按姓名筆畫排序) 各界好評 台灣在教育創新與實踐上有著源源不絕的動力,我們的教師專業與教育品質也獲得其他國家的肯定。我始終相信台灣應當走自己的路,更應該有屬於自己的教育理論與方法出現,這本書證明了我的相信,誠心向您

推薦這條「台灣自己走出來的路」,一條雙語教育新的實踐路徑。~藍偉瑩(社團法人瑩光教育協會理事長) 台灣目前亟需一本有理論、有方法、又有細節的書籍,為全國師生解答雙語教學疑惑。師大副教務長林子斌教授甫完成的≪雙語教育:破除考科思維的20堂雙語課≫就是台灣第一本落實雙語教育的專書。~蔡淇華(作家、惠文高中教師) 本書參酌魁北克、歐盟、新加坡的經驗,依台灣現況提出「適性揚才」的英語分級教學,將學生從「教室內的客人」轉化為「有學習動力的主人」,深具參考價值。~林奕華(立法委員) 政策研擬是一門科學也是藝術。在「科學」層面,子斌老師不斷強調的E

vidence-based policy-making(證據導向的政策制定)是很關鍵的素養,也扎實的在書中提供各方證據,以FERTILE(沃土)做關鍵扼要之收斂。~劉安婷(TFT創辦人暨董事長)

家庭與就業平衡法制之研究-比較台灣與瑞典

為了解決張育成太太是誰 的問題,作者黃佩慎 這樣論述:

傳統的福利國家研究聚焦於國家對市場干預的「去商品化」,但從性別的觀點而言,「家庭」也是權力與資源分配的重要機制,且對女性的影響更為直接且重要,必須將其納入分析的架構,同時探討家庭、國家、市場之間的互動。性別福利國家對家庭照顧介入的政策,不只是「去家庭化」,也包括「再家庭化」。去除母親對於家庭照顧責任的「去家庭化」又可以有兩種方向:在自由主義體制的國家是依賴「市場化」,在社會民主主義體制的國家則依賴「公共化」。「再家庭化」則是在政策上將照顧的責任再轉移回家庭中,也可進一步區分為「性別化」與「去性別化」的家庭主義,前者維持統性別角色分工的家庭制度,後者指打破性別角色分工的家庭制度,真正性別平等的

國家,必須同時讓男性共同參與分攤家庭照顧責任。如何促進家庭與工作平衡,讓女性可以進入勞動力市場,從家庭中釋放出來,需要透過時間(親職假)、經濟支持(津貼)、照顧供給(托育政策)的制定與施行,目的是減輕女性家庭照顧的責任,使女性就業率提高。瑞典將托育責任從女性轉移到國家,透過托育政策與其設施,能夠負擔照顧幼兒的責任,使女性可以安心進入勞動力市場中。透過實施陪產假、親職假、及臨時親職假,也能夠讓男性和女性共同承擔家庭的照顧責任。透過「去家庭化」及「再家庭化」,將有效使性別雙方在工作與家庭之間獲得平衡。女性生命歷程逐漸男性化,男性生命歷程稍微女性化。借鑑瑞典經驗,台灣近年來在搶救低生育率、重視婦女及

兒童最佳利益的呼聲中,家庭政策有了重大的改變,透過政策和制度,進而影響社會的價值觀,才能使性別雙方在工作與家庭之間獲得平衡,實現性別平等。

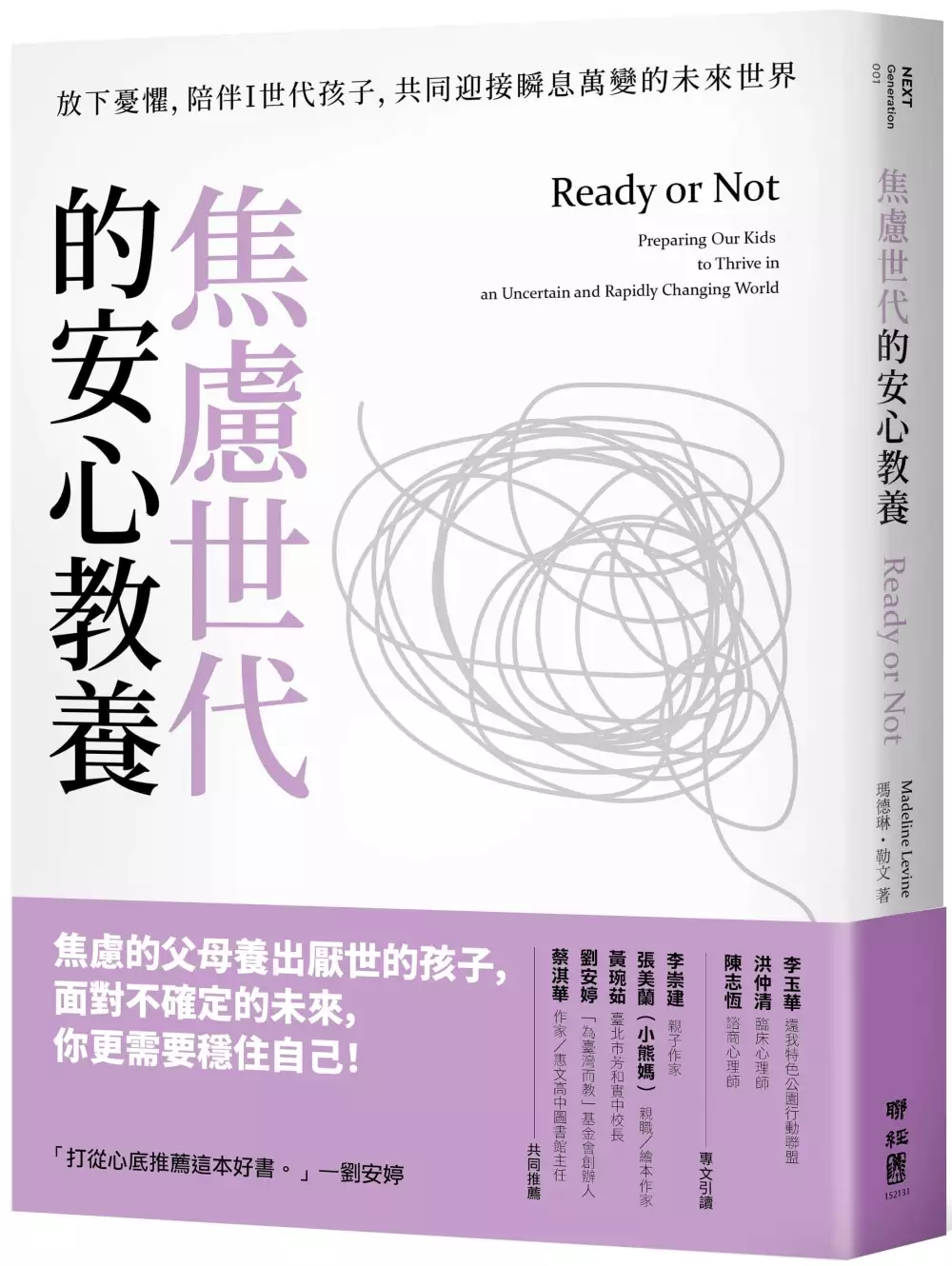

焦慮世代的安心教養:放下憂懼,陪伴I世代孩子,共同迎接瞬息萬變的未來世界

為了解決張育成太太是誰 的問題,作者MadelineLevine 這樣論述:

為什麼這時代的孩子充滿無力感?為什麼不想努力?為什麼厭世又憂鬱? 焦慮的父母養出焦慮的孩子,面對不確定的未來,你更需要穩住自己! 給每一位過度用力的父母,與無能為力的孩子。 I世代的孩子若想在波瀾萬丈的未來出類拔萃,不可或缺的各種技能有:適應力、心智的靈活性、好奇心、合作性、對挫折的耐受性、韌性,還有樂觀的心理。在一個充滿不確定性的時代,若我們能養育出懂得善用這些不確定性,也懂得帶著期待、樂觀與熱情去迎向這些不確定性的孩子,那我們就算是盡力為他們做好了準備,而他們也將在一個充滿希望的未來裡開心地接下我們的棒子,創造出一個新的時代。 每天醒來,我們所知的世界都變得更加令人不安

、更加陌生,也更加充滿威脅。在自身接受過不確定性與快速變遷的洗禮後,成年人們正變本加厲地搬出高壓的親職風格,逼著孩子在智育上表現優異。但這些高聳參天的期待,加上家長在有意無意間投射到孩子身上的壓力,正讓一整個世代的年輕孩子感到不知所措。這些孩子在疲憊而苦惱之餘,更完全沒有做好面對未來的準備。我們確知的,是孩子正在受到的傷害,我們無法確知的,是孩子長大後要面對的是什麼樣的世界。繼續把智育成績與體育表現奉為圭臬,只會讓孩子更加無法面對充滿挑戰性的未來世界。 但希望是有的。集合神經科學與表觀遺傳學(先天遺傳與後天環境的交會點)的知識,加上收穫自產業巨擘、創業家、軍事將領、科學家、學界領袖與未

來學專家的深刻研究心得,勒文確認出了孩子們想在波瀾萬丈的未來出類拔萃,不可或缺的各種技能:適應力、心智的靈活性、好奇心、合作性、對挫折的耐受性、韌性,還有樂觀的心理。更重要的是,勒文具體分享了該如何日起有功,才能讓我們養育出胸有成竹、熱情如火,蓄勢待發要以自信與樂觀迎向未知世界的孩子。 本書特色 ● 焦慮症已成為現代文明病之一,無論是成年人的焦慮、父母的焦慮、或是青少年的焦慮,都嚴重影響人們的心理健康。作者分析焦慮的原因,以及大腦在焦慮狀況下的運作方式。 ● 孩子為什麼充滿無力感?為什麼不想努力?為什麼厭世又憂鬱?作者點出父母的過度干涉反而剝奪了孩子的能力。 ●

I世代必備的基本技能,不再是學科能力,而是:適應力、心智的靈活性、好奇心、合作性、對挫折的耐受性、韌性,還有樂觀的心理 ● 實地採訪六個真人案例,讓讀者看見所謂「成功的人生」絕非一條直線,而是不斷從嘗試錯誤中找到最適合自己的路。 ● 鼓勵父母活出自己的人生,並且加入社區團體、投身公共事務、關心環境與公益,以樂觀和積極的態度主動參與社會,從自身出發,用身教引領孩子做出改變。 共同推薦 ▍專文引讀 李玉華 還我特色公園行動聯盟 洪仲清 臨床心理師 陳志恆 諮商心理師 ▍好評力推 李崇建 親子作家 張美蘭(小熊媽) 親職/繪本作家

黃琬茹 臺北巿芳和實中校長 劉安婷 「為臺灣而教」基金會創辦人 蔡淇華 作家/惠文高中圖書館主任 專家媒體佳評 「想走快,一個人走;想走遠,一群人走。一起看《焦慮世代的安心教養》,我們一起慢慢陪孩子走得穩穩的、遠遠的。」——李玉華 還我特色公園行動聯盟 「本書點出這個世代,教育上根源性的問題,讓教養、教育者更多覺察,看見一條寬闊的路,非常重要的視野。」——李崇建 親子作家 「誠摯推薦這本書,這本書可以同時帶著我們準備好自己,也清晰描繪了一個我們跟孩子攜手前行的新時代方向。」——洪仲清 臨床心理師 「作者在書中的論述精彩、有憑有據,閱讀起來很燒腦

,但也十分過癮。」——陳志恆 諮商心理師 「『若我真的愛我的孩子,我就不能只愛我的孩子』,這本書用經驗與科學深刻又溫柔的體現了這樣的視野。打從心底推薦這本好書。」——劉安婷「為臺灣而教」基金會創辦人 「勒文將令人眼界大開的數據與為家長量身打造的智慧,提供給在這個一夕數變的世界中努力養孩子的爸媽。希望這本書一定要落到最需要它的人手裡,因為那會讓我們所有人共同受益。」──《紐約時報》書評 「一本洋溢著智慧的實用指南……以帶著同理心的筆觸,勒文探究了家長與孩子對於『難以逆料之紛亂世界』所抱持的真實焦慮,並勾勒出了孩子需要去開發的『基礎』技能……這份講述如何讓孩子準備好面對未知

世界的論述,推薦給所有一定會受益良多的為人父母者。」──《出版者週刊》 「(勒文)分享了一則說服力十足的扎實訊息:家長必須讓孩子發展出獨立性,才能讓他們具備能在未來世界中存活下來的自信與能力。書中經得起推敲的親職建議在這麼一個不斷加速的世界裡,確實就是焦頭爛額的爸媽所需。」──《科克斯書評》 「深思熟慮、切中要害的指引……在詳實的研究基礎上,勒文提供了兼具理性與感性的親職建言,但也不曾對在今日世界中該如何為人父母與達成自我成長懷抱著不切實際的預期。最棒的是,她巧妙地在現實與樂觀之間找到了平衡點。勒文成功為世界再添了一筆珍貴的教育資源。」──《書單》雜誌(星級評論) 「當

年我曾嘗試理解我在耶魯大學教授的學子──這些資優生工廠的倖存者都在想些什麼?──而我求助的正是麥德琳‧勒文的作品……勒文始終站在與親職扮演過度與社會地位崇拜抗衡的最前線。在《焦慮世代的安心教養》一書中,她再一次集結了其獨特的智慧、臨床經驗與深刻的溫厚之心……在教養二十一世紀青年的艱鉅任務上給了我們指引。」──《紐約時報》暢銷書作者威廉‧得雷謝維奇(William Deresiewicz),著有《優秀的綿羊:耶魯教授給20歲自己的一封信,如何打破教育體制的限制,活出自己的人生》。 「感謝老天賜給我麥德琳‧勒文,謝謝她證明了在親職的世界裡也存在過猶不及。勒文指出的前路要我們首先去處理好自身

的焦慮,以便我們的孩子可以去控制好他們自身的生命,並在對他們至關重要的事物上展現堅毅。《焦慮世代的安心教養》無疑是對處於關鍵時刻的家長們一本至關重要的作品。快放下你家孩子的作業簿,來讀讀這本書吧!」──茱莉.李斯寇特-漢姆斯(Julie Lythcott-Haims),著有《如何養出一個成年人》。 「以長年從事心理輔導的臨床執業經驗、涉獵廣泛的研究工作,還有強大的道德感作為底蘊,麥德琳‧勒文的最新作品以極具說服力的方式,描繪了親師在這詭譎的世界中面對的挑戰。但她最大的貢獻,對於一心想要協助孩子在二十一世紀發光發熱的我們而言,仍得算是其滿溢智慧與溫情的建議。《焦慮世代的安心教養》是我在很

長一段時間的閱讀生涯裡,感覺到相當不虛此行的一本書籍。──暢銷書作者東尼‧華格納(Tony Wagner),著有《教出競爭力:劇變未來,一定要教的七大生存力》與《教出創造力:哈佛教育學院的一門青年創新課》。 「勒文博士過往的每一本書都在我的書架上佔有尊榮的地位,新增的《焦慮世代的安心教養》也毫不遜色。今日的爸媽往往會因為得在不確定且快速變遷的世界中養育孩子,而感受到隨時會爆炸的焦慮與擔心,而這本貴重的指引正可以替這些爸媽拆除引信。我愛這本書,因為這本書將讓教育觀念改頭換面。」──潔西卡‧雷希(Jessica Lahey),著有《每一次挫折,都是成功的練習:失敗是給孩子最珍貴的禮物》。

空間與記憶:臺北南機場的歷史發展與變遷

為了解決張育成太太是誰 的問題,作者江秋蓉 這樣論述:

空間與記憶:臺北南機場的歷史發展與變遷本研究有兩條研究主軸,一條為探究「臺北南機場」的空間指涉為何之研究路線,另一條則為「以在地人認識地方」之觀點,探討「臺北南機場」的歷史變遷與歷史記憶之研究軸線。「臺北南機場」在哪裡?「南機場夜市」或「南機場公寓」?為何有機場之名,卻無機場之實? 從前述的問題意識出發,以地理學區域劃界的理路,以追溯地名源頭為研究軸線,往前回溯日本時代的「臺北練兵場」,再以國家制度(國家權力)下所制定的地籍資料,來圈定日本時代「臺北練兵場」的空間邊界,並延伸至戰後的地籍資料,來界定「臺北南機場」的空間邊界,本研究因而定義出「臺北南機場」即今日的「青年公園」、「青年公園周邊整

宅國宅區」及「青年公園堤外河濱公園區」。本研究區的人文歷史變遷,具有強烈的國家主導性格,故本研究的時間斷限,從國家力量進入北臺的清領時期開始,歷經日本統治時期,探究至戰後初期眷村地景完全消失的2013年為止。清領時期漢人於康熙48年(1709年)至康熙59年(1720年)至本研究地理空間周邊墾殖建立漢庄時,本研究地理空間因位於新店溪畔荒埔地,不利農作,故本研究區上雷裏社番的文獻記載仍多於漢人之記載;日本統治臺灣後,距離臺灣總督府二到三公里近的本研究地理空間,躍身一變,成為護衛殖民統治中樞、軍事操演、航空飛行展示及擴張領土之南進基地軍事空間;戰後初期,國府接收日本政府的軍事基地,在全面「去日本化

」、「鞏固外交」、「穩固政權」和「安頓大量大陸撤守來臺軍民」的考量下,本研究地理空間,被區劃成「臺北高爾夫俱樂部」、「違建及眷村區」和「馬場町刑場」三種不同屬性的空間。隨著政情穩定及臺北都市建設之需要,隨著戰後初期違建物拆遷、軍眷村改建、臺北高爾夫球場改建成青年公園……空間上地景的消逝,本研究所探討的「臺北南機場」之歷史已鮮少為人所知了!

張育成太太是誰的網路口碑排行榜

-

#1.MLB》張育成27歲生日! 老婆送超大驚喜 ... - Yahoo奇摩運動

【常威言/綜合報導】台灣好手張育成在美國時間8月18日歡慶生日,但在這天他沒有先發出戰,僅在8局上替補守三壘,一打席也沒能擊出安打,相當可惜, ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#2.MLB》「家裡又要更熱鬧了」 張育成報喜愛妻二胎報到 - 自由體育

張育成 的妻子李家綾和兒子一直都是他有力、溫暖的後盾,張育成日前也發文感謝,「謝謝我的老婆,溫寶,岳母,Patrick 不管我在什麼城市都在身邊陪伴我。 於 sports.ltn.com.tw -

#3.被已經不需要育成技能的勇者隊伍辭退,便試著把代替遣散費拿到的領土變強(01)

耳邊突然有股氣吹拂,我轉望去就看到五十嵐那張莫名認真的臉蛋近在咫尺,著實令我嚇了一大跳。「想歸想但這要蓋在山林裡啊。不知道大家都是怎麼蓋房子的? 於 books.google.com.tw -

#4.張育成Yu Chang - (育成太太分享時間) 棒球大嫂團運動+ ...

(育成太太分享時間) 棒球大嫂團運動+購物聚會 ♀️ 春訓時,基本上我們的老公/男友都是早上7:30出門(除非是晚上比賽)這個時間到中午以前都是屬於自己的, ... 於 m.facebook.com -

#5.MLB/苦無上場機會表現張育成遭指定轉讓 - 人間福報

美國職棒克里夫蘭守護者隊好手張育成,今日遭球隊指定轉讓(DFA)可能被交易、釋出或下放小聯盟,結果將在未來一周內揭曉。張育成太太李家綾受訪時 ... 於 www.merit-times.com -

#6.MLB》張育成27歲生日! 老婆送超大驚喜差點嚇壞他

【常威言/綜合報導】台灣好手張育成在美國時間8月18日歡慶生日,但在這天他沒有先發出戰,僅在8局上替補守三壘,一打席也沒能擊出安打,相當可惜,但 ... 於 www.ltsports.com.tw -

#7.張育成自嘲「逃兵成,報到完畢」 老婆說 - TSNA

張育成 在去年年底透過經紀公司跟中華隊總教練林岳平連絡,婉拒參加經典賽中華隊,因為張育成是是補充役列管球員,如果拒絕徵召就要回來當兵,網友在網 ... 於 tsna.com -

#8.太太到場加油張育成打擊大爆發

... 在對上金鶯隊的比賽,攻守俱佳,不但有美技表現,單場兩支安打中,還有一發兩分全壘打,能有那麼棒的表現,原來是張育成的太太,親自到球場加油。 於 news.cts.com.tw -

#9.小春原日和的育成日記 (5) - Google 圖書結果

... 之星我點頭回應日和與三姬不好意思呢佑介太太好了♪占卜師以熟練的手法洗牌然後將卡片一張一張地放到畫有星座的桌布上順道一提占卜的方式是利用卡片和星星對照表? 於 books.google.com.tw -

#10.張育成太太身高的推薦與評價,PTT、FACEBOOK、MOBILE01

育成太太 分享時間) 棒球大嫂團運動+購物聚會♀️ 春訓時,基本上我們的老公/男友都是早上7:30出門(除非是晚上比賽)這個時間到中午以前都是屬於自己的, . 於 convenience.mediatagtw.com -

#11.【經典賽3/11花絮】張育成滿貫砲全場敬禮+吳哲源好投台灣 ...

台灣隊擊敗荷蘭隊拿下預賽第2勝,也是第2度在經典賽擊敗荷蘭隊,上一次擊敗荷蘭隊是2013年經典賽預賽;台灣隊賽後戰績2勝1敗,12日中午將與古巴隊交手,想 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#12.張育成和兒子超萌合照慶百安辣妻加碼隔空放閃 - ETtoday運動雲

今天第一個打席就用左外野的平飛安打達成大聯盟生涯的百安!成為大聯盟史上首位達成這個里程碑的台灣球員, @yuc_chang 的感想是什麼呢?(小編絕對不會 ... 於 sports.ettoday.net -

#13.[分享] 張育成太太IG:「留言板一直都開著」 PTT推薦- Baseball

張育成太太 李家綾ig 只能說前經紀公司說的就不需要多聽,育成離開他們, ... nervrain01/04 18:18聽說張是讓他老婆當經紀人圓夢,如今看來是災難. 於 pttyes.com -

#14.張育成- 维基百科,自由的百科全书

張育成 (英語:Yu-Cheng Chang / 登錄名:Yu Chang,1995年8月18日-)是臺灣臺東縣出身的職業棒球選手,阿美族人,守備位置是內野手,現時效力於美國職棒大聯盟波士頓 ... 於 zh.wikipedia.org -

#15.[新聞] SPC 澄清自己非經紀人張育成太座反擊網- 看板Baseball

不料張育成今又發聲,在社群發文自嘲「逃兵成報到完畢」,再度引發熱議,網友褒貶不一;而由於近日風波,張育成太太李家綾的帳號也湧入大批網友留言, ... 於 www.pttweb.cc -

#16.婆媳問題關鍵在老公!掌握「3C原則」調解紛爭,你媽永遠不 ...

支援誰?當然是支援太太,很多女人最後因為婆媳問題而選擇離開婚姻,是因為她們覺得丈夫並沒有站在自己這邊,而 ... 於 www.storm.mg -

#17.微笑的眼淚- GOODTV+ 好消息電視台

張育成 18歲簽約赴美從新人聯盟開始,就不斷努力,期望有一天能躋身於大聯盟的舞台。然而在競爭激烈的棒球場上,一度要放棄,但太太的陪伴鼓勵以及信仰的幫助,讓他能 ... 於 goodtvplus.goodtv.tv -

#18.都市的夏天為什麼愈來愈熱?:圖解都市熱島現象與退燒策略

BCLab的馨茹、育成、洲滄、文玫、奉怡、國安、思喻、子雯、禹方、張謦、晶尹、秉鈞、幸秀、惟中、 ... 太太很細心地幫我閱讀內容並告訴我她的想法,在我寫書靈感困頓時, ... 於 books.google.com.tw -

#19.MLB/張育成確診已好轉開始做體能訓練等待陰性結果

張育成 休息1天之後症狀好轉,不過張育成的太太和兒子也相繼有症狀出現,張育成的太太表示,現在她和兒子症狀已經好轉許多,剩下咳嗽和流鼻涕,張育成則是 ... 於 www.worldjournal.com -

#20.MLB/出席廠商活動!張育成一張合照意外惹火老婆

張育成 近期返台休息,昨(5)日出席廠商活動,擔任重機品牌一日店長,過程中廠商還找來美女與他合照,想不到這個畫面卻惹火了張育成的妻子李家綾,在 ... 於 today.line.me -

#21.張育成太太 - 女藥師筆記本

女藥師筆記本,張育成太太是誰,張育成太太ig,張育成太太身高,張育成綾綾,張育成太太ptt,張育成薪水,張育成太太年紀,李家綾. 於 pharmacy2.idataiwan.com -

#22.三位主內選手全壘打!逆轉勝歸榮耀於神 - 基督教今日報

身為基督徒的張育成,回本壘時舉手敬禮,畫面登上美國大聯盟官網,讓世界看見台灣也看見了 ... 林子偉與太太的信仰非常堅持忠誠,很願意默默付出。 於 cdn-news.org -

#23.偽満洲國政府公報 - 第 108 卷 - 第 11 頁 - Google 圖書結果

民心中對於自然生成長之部落平来之長育成強化:共刀盘中自然生成展本要料(制為要氏 ... 部搜能如另抵太太施時進排於內指弹力之結果為本片則以當地一湾一合作社於今協議, ... 於 books.google.com.tw -

#24.張育成 - 台灣棒球維基館

張育成 ,台東阿美族原住民,是曾經效力於美國職棒多支球隊、現於波士頓紅襪隊的職棒球員,守備位置為內野手。 出身台東的張育成,排行家中五兄弟的老三,國小時起便追隨 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#25.張育成返台盼入選亞錦賽拿下好成績 - 芋傳媒

張育成 今晚在太太的陪同下搭機返台,不少球迷特地到機場迎接他,為了感謝粉絲,對於球迷的簽名要求他來者不拒,最後更與大家一起拍攝大合照,親民的 ... 於 taronews.tw -

#26.李維拉經典賽天價開球》「捕魚男孩」曾盤算被淹死或讓鯊魚吃 ...

其實李維拉生涯都效力紐約洋基,更是王建民登板大聯盟的戰友, ... 客製化訂製,珊瑚絨浴袍繡上Mariano Rivera與太太Clara Rivera的名字,浴巾、毛巾 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#27.小春原日和的育成日記 (3) - Google 圖書結果

... 中出現的海市蜃樓綠洲附美女一般在我跟日和還無法接受眼前的現實前那麼首先是第一張!颼!彷彿在嘲笑吃驚的我們猛禽類大小姐滿意地笑了簡直和閃電沒兩樣太太快了吧! 於 books.google.com.tw -

#28.MLB》張育成升大聯盟背後老婆是最強支柱- 體育- 中時新聞網

張育成 在美國闖蕩邁入第6個球季,終於在29日升上大聯盟展開處女秀,而近2年老婆綾綾的陪伴是他最大的支柱。當張育成收到升大聯盟的消息後, ... 於 www.chinatimes.com -

#29.旅美台灣棒球員張育成義賣球棒募得百萬默助家扶弱勢童

曾是家扶基金會受助童的張育成回饋扶助弱勢童(家扶提供). 曾受邀在教會談夢想喜樂是動力 · 張育成參加家扶活動鼓勵小球員(家扶提供) · 和太太在台中思恩堂 ... 於 www.peopo.org -

#30.我必不致缺乏」 張育成臨危受命登大聯盟技驚四座引聖經詩篇 ...

張育成 是台灣赴美發展的球員中,第16位登上大聯盟的球員,也是第二位擊出三壘安打的基督徒球員(前一位是紅襪隊林子偉)。在大聯盟生涯的第三場比賽就 ... 於 ct.org.tw -

#31.綾綾張育成 :: 全台幼兒園資訊網

全台幼兒園資訊網,張育成太太,張育成太太ig,張育成太太ptt,李家綾,張育成薪水,張育成 ... 棒球生活2019年對育成來說充滿了無限可能 ...,Hi大家好我是綾綾今天想跟大家 ... 於 preschool.iwiki.tw -

#32.郭台銘帶2校球隊應援中華隊曝背後故事:「學姊」太太紅了眼眶

WBC世界棒球經典賽A組預賽昨(8日)在台中洲際棒球場開打,最終中華隊以5比12不敵巴拿馬。而昨現場湧入兩萬名球迷,鴻海創辦人郭台銘和夫人曾馨瑩特別 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#33.[分享] 張育成太太IG:「留言板一直都開著」 - Baseball板

張育成太太 李家綾ig 只能說前經紀公司說的就不需要多聽,育成離開他們,他們要怎麼說/寫/表示我們無法控制。 育成從來沒有說我是經紀人看不懂, ... 於 disp.cc -

#34.【MLB】 張育成開轟貢獻成最多轟台將 - EANT奕言堂

印地安人今天以10:3擊敗金鶯隊,台將張育成貢獻2安打、4分打點, ... 張育成的太太6月才剛帶兒子來美陪伴,幫助張育成在異域征戰的心情更加踏實,他 ... 於 eant.com.tw -

#35.大家都誤會張育成了,他的經紀公司不是他老婆管的!! - Dcard

大家都誤會了,這才是他真正的經紀公司,給張育成的話:就算世界都不理解你,但請你還是要繼續堅持你的初衷、最初的選擇,不用管酸民說什麼, ... 於 www.dcard.tw -

#36.張育成上大聯盟向兄弟們報喜老婆開車6小時見證 - 天天要聞

綾綾日前發文表示,「手指受傷及遭到下放並沒有喪失育成往上爬的決心,每天都很認真的復健冰敷吃藥,做老婆的我非常心疼但每當問起手還好嗎? 他總是說很好~沒事!」 張 ... 於 www.bg3.co -

#37.張 育成 太太 是 誰 - SLMN

張 育成 太太 是 誰. 19秒. 1 張玉成さんとは? 1.1 張玉成 – フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』; 1.2 父よ来い! 張玉成の妊娠中の妻は大リーグの ... 於 slmn.oilsteb.com -

#38.張育成太太身高 :: 藥局地圖

張育成 -台灣棒球維基館。[編輯]基本資料·出生日期:1995年08月18日(26歲)·身高體重:185公分90公斤·投打習慣:右投右打·守備位置:內野手·最快球速:142 . 於 drugstore.moreptt.com -

#39.經典賽/澄清自己非經紀人張育成妻:無法控制別人怎麼說| 棒球

張育成 妻子李家綾的社群帳號近期也遭網友洗版,認為她身為經紀人卻造成公關危機,對此她稍早也在IG發限時動態回應:「只能說前經紀公司說的就不需要多聽, ... 於 udn.com -

#40.「突然眩暈」當心是隱源性中風前兆! 醫點名「6風險族群」

日前一位年約70多歲的老太太,因出現眩暈、倦怠和步態不穩等症狀至急診就醫。病人有高血壓病史,有長期、規律服藥及回診追蹤,經檢查後發現除了血壓偏 ... 於 news.ttv.com.tw -

#41.[分享] 張育成太太IG:「留言板一直都開著」- 看板Baseball

只能說前經紀公司說的就不需要多聽,育成離開他們,他們要怎麼說/寫/表示我們無法控制。 育成從來沒有說我是經紀人看不懂,不了解,跟只是想要發洩 ... 於 moptt.tw -

#42.經典賽/張育成、林子偉砲轟中華隊擒雄鷹-運動 - HiNet生活誌

甫報到的旅日野手在第6局相繼代打上場,吳念庭揮出中外野飛球遭到接殺,王柏融則是敲出安打,林子偉接著補上兩分砲。 不僅張育成、林子偉兩位旅美大哥有好 ... 於 times.hinet.net -

#43.張育成返台盼與兄入選打亞錦賽 - 中華日報

張育成 2日晚間搭機返台,他說,很期待跟同樣是球員的哥哥張進德一起打國際賽 ... 張育成今晚在太太的陪同下搭機返台,不少球迷特地到機場迎接他,為了 ... 於 www.cdns.com.tw -

#44.張育成未獲美職波士頓紅襪隊續約成為自由球員

張育成 季後已經返台,成為自由球員後下一步怎麼走也值得關注,先前世界棒球經典賽台灣隊總教練林岳平曾透露, 張育成 會放入50人名單內;但 張育成 是否會參加 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#45.張育成太太2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

【馬菲:如何確保小孩安全地成長】. 早前終於為肥蔡選定了幼兒園。選這幼兒園其中一個主因,是因為裡頭有一位主任是太太的瑜珈班學生,正所謂「朝中有人好辦事」,不望 ... 於 year.gotokeyword.com -

#46.張育成升格當爸讚老婆「世界最強媽媽」-民視新聞 - YouTube

... 張育成 ,今天傳來升格當爸爸的好消息, 太太 順利誕下小寶寶,不過 張育成 人在美國打拼無法陪產,他透過粉絲團報喜,還成讚老婆是「世界最強媽媽」。 於 www.youtube.com -

#47.張育成炎上事件告一段落妻子突在社群發80字澄清文 - 壹蘋新聞網

今年轉戰美職匹茲堡海盜隊的旅美投手黃暐傑確定受邀大聯盟春訓,是目前唯一能參加大聯盟春訓的台灣選手。黃暐傑去年底透過規則5選秀從巨人隊轉戰海盜, ... 於 tw.nextapple.com -

#48.[討論] 張育成會後悔嗎? - PTT評價

各位鄉民安安會長都出來說話了, 大餅也放話說這次名單內一定有育成。 看來我們育成哥這次是打定了。 如果早知道還是要打, 於 ptt.reviews -

#49.為愛,竭盡所能: 弱勢權益推手陳節如的奮戰之路 - Google 圖書結果

因此育成的心願是建立「小而美」的社區型機構──家長不必把孩子送到離家數百里 ... 育成承辦鵬程啟能中心以後,雷太太左思右想了半天,好不容易才下定決心把文策送來。 於 books.google.com.tw -

#50.張育成確診已好轉開始做體能訓練等待陰性結果| 運動| 中央社CNA

不過張育成隔天到球場做PCR後結果為陽性,之後回家躺了一天,症狀為發燒、咳嗽、冒冷汗。 張育成休息1天之後症狀好轉,不過張育成的太太和兒子也相繼有 ... 於 www.cna.com.tw -

#51.打「夫人牌」!蔣萬安:太太挺孕肚下周當「分身」陪跑行程

... 舫亘將挺6個月身孕現身,一起幫輔選。蔣萬安今(13)日表示,太太一直是他非常好的心靈夥伴,下周太太會當他的「分身」,一起陪他參加活動、跑行程。 於 news.tvbs.com.tw -

#52.[分享] 張育成太太IG:「留言板一直都開著」

ighttps://i.imgur.com/8BHG7FN.png只能說前經紀公司說的就不需要多聽,育成離開他們,他們要怎麼說/寫/表示我們無法控制。育成從來沒有說我是經紀人看不懂, ... 於 ptthito.com -

#53.Ling 綾 (@linglingbb00) • Instagram photos and videos

每天都是情人節 #7monthspregnant. time flies, 7個月了 . IT'S A GIRL Big thanks to everyone who came out to our gender reveal party. Merry Christmas. 於 www.instagram.com -

#54.MLB/張育成出席廠商活動一張合照惹火老婆:下次帶小孩也要 ...

她強調自己並不是要人身攻擊,而是「當妳辛辛苦苦帶小孩,就是讓老公可以好好出活動,然後再得知消息,看到這種照片,雖然老公臉也很臭,經紀公司也第一 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#55.MLB/張育成確診列傷兵粉絲團透露染疫過程 - 四季線上

底下的圖片,是張育成一家3口在美國的確診經歷,其中當地時間4月14日,張育成懷疑中暑,隔天PCR陽性確診,4月17日包含張育成本人,太太跟兒子都出現 ... 於 www.4gtv.tv -

#56.台灣女性陷入雙低窘境,20年後育齡女性恐減少1/3 - 遠見雜誌

她強調,女性除了是勞動者外,更是勞動力的生育者,如果這兩個角色出現 ... 但老闆一直刁難,「還罵他老婆,是不是太太很沒用,才讓他請育嬰假」。 於 www.gvm.com.tw -

#57.東亞易學史論: 《周易》在日韓越琉的傳播與影響

而太太鳳寶對我的支持、關愛、犧牲、付出,當中謝意更非筆墨所能形容。 ... 妳的支持,俾使我無後顧之憂在學術路上追尋奢侈的理想,偶爾育成一二微不足道的果實。 於 books.google.com.tw -

#58.如何站穩大聯盟?張育成透露這關鍵 - MSN

[NOWnews今日新聞]2023年經典賽中華隊主砲由張育成擔綱,而他也是目前唯一在大聯盟的台灣現役球員,張育成透露自己在大聯盟要如何生存,或是可以成功 ... 於 www.msn.com -

#59.MLB》張育成當新手爸兒子誕生感謝老婆 - 歐洲旅遊

張育成 在臉書分享兒子照片,「我們最期待的Winston終於來到這個世界了,感謝主讓Winston平安出來,老婆辛苦妳了,雖然沒有辦法在妳身邊陪妳,但妳是我們世界上最強的媽媽, ... 於 rokco65657.pixnet.net -

#60.植病科學行者的人生機緣 - 第 52 頁 - Google 圖書結果

用這種篩選方法,使 Morden 農業試驗所育成的商業菊花品種不但花色美好而且能抵抗菊花 ... 在 Morden 農業試驗所,我們遇到一對非常特別的夫婦—Andy Russell 和他的太太 ... 於 books.google.com.tw -

#61.打擊率不到2成張育成下放3A!結束92天大聯盟之旅 - 三立新聞

旅美好手張育成3日遭到美國職棒克里夫蘭印地安人隊下放小聯盟3A,暫時結束本季92天的大聯盟之旅,這3個月是張育成生涯待在大聯盟最久的一段時間。 於 www.setn.com -

#62.張育成大聯盟3轟台灣第一! 給老婆當生日禮物

太太 和去年9月出生的兒子6月初從台灣飛來美國,一家團聚,妻兒場邊觀賽帶給張育成更多奮戰動力,他在電視訪問中說:「心情比較好,不管球場上打得怎樣,回 ... 於 www.rti.org.tw