歌詩達新浪漫號的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AndreaWulf寫的 博物學家的自然創世紀:洪堡德織起「生命之網」,重新創造我們眼前的世界【自然與人文新經典】 和FlorianIllies的 1913黃金時代套書組(繁華落盡的黃金時代+意猶未盡的黃金時代)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大船入港---22. 歌詩達新浪漫號(COSTA ROMANTICA) - 旅聯網也說明:哥斯達浪漫號(COSTA ROMANTICA)1993年下水,2012年重新改造,2017年4月起投入亞洲市場,成為專行的亞洲旅遊船隻。本船的諸元:總噸位57150噸, ...

這兩本書分別來自果力文化 和商周出版所出版 。

國立清華大學 中國文學系 顏健富所指導 朱芯儀的 《晚清「戰爭敘事」研究──譯介、圖像、新小說》 (2020),提出歌詩達新浪漫號關鍵因素是什麼,來自於晚清、戰爭敘事、譯介、圖像、新小說。

而第二篇論文國立成功大學 中國文學系現代文學碩士班 蘇敏逸所指導 李云飛的 曹乃謙:日常生活的書寫者 (2016),提出因為有 曹乃謙、自然主義、雁北空間、地域文化、散文化傾向的重點而找出了 歌詩達新浪漫號的解答。

最後網站李克勤- 维基百科,自由的百科全书則補充:截至2017年度,曾四度獲得十大勁歌金曲「最受歡迎男歌星奬」及18次獲得十大中文金曲「優秀流行歌手大獎」。於2020年成為第一位擁有五台冠軍歌的男歌手。

博物學家的自然創世紀:洪堡德織起「生命之網」,重新創造我們眼前的世界【自然與人文新經典】

為了解決歌詩達新浪漫號 的問題,作者AndreaWulf 這樣論述:

洪堡德,被達爾文譽為「最偉大的科學旅行家」 他用旅行和科學丈量世界 200年前,就以博物學式的觀察 提出自然是「生命之網」的創見 ——世上沒有脫節的碎片,一切都以某種方式彼此相連 他看見自然所有面向之間的「內在關連」 以全觀式的生態觀點 重新創造了我們眼前的世界 激發我們對自然之愛與全新的理解 ★《紐約時報》十大好書暨暢銷書,《經濟學人》《出版人週刊》《科克斯書評》年度好書 ★榮獲英國皇家學會科學圖書獎等10多項國際重要獎項肯定,譯為27種語言版本 ★收錄20多幀洪堡德手繪之「自然繪圖」彩色插畫與珍貴手稿,立體展現他超越時代的眼界,引領近代氣候學、地球物理學、生

態學、跨域研究的開創性視野 一切都是大自然在訴說 大自然透露她自身的存在、她的力量、她與萬物的關連 1799年,一位年輕的博物學家, 帶著42件儀器,來到少有歐洲人踏足的地方⋯⋯ 他進入雨林,冒險探尋亞馬遜河的源頭; 他記錄葉子的形狀、溫度計的讀數與岩石的層次; 他像品酒師一樣,品嚐不同河流的河水; 他解剖電鰻、研究活火山的活動, 更察覺殖民者削減森林對環境造成的影響。 地球是「一個由內在力量驅動的自然整體」 在這張「生命之網」中,自然的力量相互交織 當他來到欽波拉索山頂, 他曾觀察過的一切,開始產生了連結:

庫馬納的某種樹木讓他想起義大利的松樹; 安地斯山的苔蘚讓他想起德意志北部森林的某個物種; 在瑞士、拉普蘭和安地斯山區,同樣都可以看到高山植物⋯⋯ 自然的力量相互交織,形成一張「生命之網」, 萬物融為一體,一切都以某種方式彼此相連。 他一生都在探索自然,走過24000哩路,幾乎等於繞了地球一圈, 帶回60000件植物標本,涵蓋6000物種,其中將近2000種是新物種, 他創造出許多科學發現的第一次, 被譽為是「科學界的莎士比亞」「大洪水之後最偉大的人」「十九世紀的愛因斯坦」, 他是亞歷山大・馮・洪堡德(Alexander von Humboldt)

他測繪「生命之網」,形塑我們今日看待自然與世界的方式 達爾文向他致敬,「要不是洪堡德,我不會登上小獵犬號,也不會構思出《物種起源》」 歌德驚嘆,「就算連讀八天的書,也比不上洪堡德在一小時內告訴你的一切」 約翰・繆爾說,「我非常渴望成為洪堡德那樣的人」 作者沃爾芙,精巧編織洪堡德的親筆信件、日記、手稿、演講記錄,交織出一部融合自然科學、文學、生態學與思想史的動人傳記,生動展現他超前時代的探險與思想軌跡—— 他,是跨越學科藩籬的知識煉金術士: 在各種學門逐漸專精化的十八世紀,洪堡德以靈敏的頭腦、驚人的速度, 深入探索各個學科:物理學、語言學、考

古學、動物學、植物學、礦物學、地質學⋯⋯ 融合不同學科而培養出來的整體觀,成為他的特色,讓他擁有與眾不同的願景。 他,發明各種丈量世界的方法,創造出許多科學發現的「第一次」: 他發現無數新物種,有將近300種植物、超過100種動物以他命名。 ──發明等溫線,繪製第一幅全球等溫線圖; ──發現地磁赤道,首創「磁暴」一詞; ──首先提出地球的植被帶與氣候帶的概念; ──率先透過圖解方式來研究洋流; ──首度提出森林能增加大氣溼度、有助水土保持。 這些創見,讓洪堡德成為地理學奠基者, 為近代氣象學、地球物理學、海洋學帶來劃時代的影響。

他,首創自然是「生命之網」: 他藉由測量溫度、水文、地文等環境變化,提出萬物變動的相關性; 他將自然視為一個有機體,激發人們對自然的愛與全新理解。 ──梭羅借助洪堡德的著作,解決如何身兼詩人和博物學者的兩難。 ──喬治・馬許說,洪堡德「最能宣揚自然」,因為他將世界理解為人類和自然交互作用。 ──「美國國家公園之父」約翰・繆爾說,「我非常渴望成為洪堡德那樣的人」。 ──瑞秋・卡森的《寂靜的春天》立基於洪堡德有關「互連性」的概念。 ──詹姆斯・洛夫洛克(James Lovelock)著名的蓋婭理論(Gaia theory),也與洪堡德見解相似 他,豐富了十九世

紀動人的心靈史: 結合自然與藝術、事實與想像的思考方式, 啟發無數思想家、科學家、藝術家、文學家: ──達爾文說,洪堡德的敘述是「詩歌和科學的罕見結合」。 ──夏多布里昂認為,「你會相信自己正與他一同乘風破浪,和他一起迷失在森林深處」。 ──儒勒・凡爾納在寫作《超凡旅程》系列時,從洪堡德的敘述取材。 ──愛默生、華茲華斯、柯立芝等人都受洪堡德的自然觀影響。 為什麼今日我們要重新認識洪堡德? 本書記述洪堡德一生激勵人心的行旅與創見。書中刻畫他半世紀以來行遍南美洲蠻荒險境、中亞異域、俄羅斯廣袤邊境的科學壯遊之旅,他的每一趟旅程,都是一場地理與科學的大發現

,他的科學觀測融合了情感與想像,無分國籍、種族、階層,激起了人們對自然的愛。 透過一生不斷的探險與旅行,洪堡德將觀察到的現象連結在一起——他超越了自己的時代,首度提出自然是一張交織的「生命之網」。此一整合式的生態觀點,挑戰了當時的宗教神學創世觀、宇宙機械論、或人是宇宙主宰的種種看法,形塑了後人對自然的新觀點,重新界定了我們和世界的關係。 在這張「生命之網」裡,洪堡德描繪自然界各種力量如何互相運作,更警告人類若無節制地取用自然資源——殖民式掠奪經濟、森林砍伐、大規模墾殖等——都會破壞生態平衡並帶來不可逆轉的後果。 「當自然被看作一張網,其脆弱就變得明顯。一切事物彼此相繫,

只要抽動一線,就可能拆散整張繡帷。」然而,他的提醒在開發至上的二十世紀並未被聽取,而必須遲至今日,我們方能以全球範圍的視野來重新理解並親歷他的預言:物種滅絕、氣候變遷、環境災難紛至沓來——洪堡德,正是歷史上第一個看見並提出預警的人。 他撒播的「種子」在科學、文學、藝術等領域綻放,更廣泛影響了近代生態觀。 本書被譽為「地理的朝聖」「人類心智的史詩」 譯為二十七種語言版本,獲多項國際重要獎項肯定 《紐約時報》盛讚本書作者沃爾芙「以紮實的考證、出色的文字,生動描述洪堡德的探險旅程,讓我們對於這位生態預言家重新滿懷謝意。這本書同時也提醒我們洪堡德當年的先見之明:地球是一個

相互影響的有機體。」 《經濟學人》則指出,「在氣候變遷帶來全球性挑戰的此時此刻,洪堡德跨學科的思考方式更顯重要。」英國科學史學會大力推薦「本書是一本即時且重要的著作,特別有益於我們理解當今氣候變遷的挑戰,更是一本精彩非凡的科學傳記。」 二十一世紀可說是博物學重新回歸的時代——在環境、生態、文化面臨前所未有的巨大挑戰之際,博物學跨越智識、心靈與視野的整合式觀點。此時此刻,透過本書重新認識洪堡德「生命之網」的創見、理解他全觀式的生態觀點,將有助於我們思考人與自然之間的關係,面向未來。 獲獎紀錄 ★《紐約時報》十大好書暨年度暢銷書 ★《經濟學人》年度好書 ★《出版

人週刊》年度好書 ★《科克斯書評》年度好書 ★《洛杉磯時報》科學類好書 ★ 柯斯達好書獎2015年最佳傳記 ★ 奧爾森自然寫作獎注目新書 ★ 英國皇家學會科學圖書獎 ★ 英國科學史學會好書獎 ★ 榮獲法德國義美英等多項國際重要獎項 專文導讀 吳明益 作家、國立東華大學華文系教授 重量推薦 林大利 特有生物研究保育中心助理研究員 洪廣冀 臺灣大學地理環境資源學系副教授 胖胖樹王瑞閔 金鼎獎科普作家 寒波 演化人類學「盲眼的尼安德塔石器匠」版主 黃盛璘 園藝治療師 (按姓氏筆畫序) 國際好評 沃爾芙為洪堡

德所寫的傳記《博物學家的自然創世紀》,是一部充滿啟示的華美之作。——麥可・波倫(Michael Pollan),《雜食者的兩難》作者 沃爾芙的書是一個讀來驚心動魄的冒險故事:關於一個博學的人,他對我們當代對自然的理解產生了非凡的影響。——比爾・布萊森(Bill Bryson),《萬物簡史》作者 藉由驚奇的植物歷史探險,以及精采的科學探索,我總是任由自己隨著文中脈絡,走向令人難忘的旅程。 ──伊莉莎白.吉兒伯特(Elizabeth Gilbert),《享受吧!一個人的旅行》作者 這本考證嚴謹的細膩作品,不但是傳記,更集合了種種奇珍異事,讓我們愉快臥遊世界最險惡之境── 從

水氣氤氳的亞馬遜雨林,到哈薩克斯坦的冰封山巔。 ──吉爾斯・米爾頓,倫敦《週日郵報》 激動人心!讀完《博物學家的自然創世紀》,你不可能不染上「洪堡熱」。沃爾芙讓我們所有讀者都變成了「洪堡迷」。——《紐約書評》 在本書裡,洪堡德就像和我們處在同一個時代。他為人們帶來朝氣,他的一言一行,就像現今通曉多國語言的知識分子。他彷彿穿越兩百年時空,為這個世界的無知科學家與統治者帶來棒喝⋯⋯這本書有時讀來就像充滿刺激的探險小說⋯⋯閱讀《博物學家的自然創世紀》,很難不受洪堡德的熱情感染。 ──納森尼爾・瑞契,《紐約時報》書評 洪堡德是十九世紀的愛因斯坦,而沃爾芙成功結合了他的傳記

,以及那個年代令人陶醉的歷史。 ──《科克斯評論》 一位大無畏探險家的旅程,帶來令人興奮的閱讀體驗⋯⋯沃爾芙為洪堡德的探險之旅注入丁丁的精神。 ──西蒙・溫德爾,《衛報》年度好書評論 《博物學家的自然創世紀》是一本巨著,既華麗又充滿冒險,生動活潑且做足了功課──它是地理的朝聖,也是心智的史詩。 ──理查.福爾摩斯(Richard Holmes), 《柯立芝》(Coleridge)、《漫遊年代》(The Age of Wonder)作者 二次世界大戰後,洪堡德和許多德國作家、科學家都消失在人們的記憶斷層。本書試圖重建洪堡德的聲譽,成果卓著。 ──喬依・洛・迪科,倫敦

《獨立報》 沃爾芙以充滿魔力的文字,重現了洪堡德複雜而耀眼的人格特質,以及他的著作的眼界。 ──強尼・烏格洛,《華爾街日報》 一本精彩非凡之作。沃爾芙以生動、共感、深刻的方式講述了這個故事。當時的南美洲仍是一個未知的世界,這個真實旅程的記述也像是洪堡德的心靈之旅,帶讀者進入令人激動的天文學、文學、哲學和每一科學分支。這是我讀過最激動人心的知識傳記之一,與劉易斯(Lewes)的《歌德傳》和雷蒙克(Ray Monk)的《維根斯坦》並駕齊驅。——安德魯・諾曼・威爾遜(Andrew Norman Wilson),英國知名作家與報紙專欄作家 沃爾夫的精彩著作,將這位迷人的 18

世紀德國科學家、旅行者和觀念塑造者,重新置於我們看待世界的方式的核心。——(Miranda Seymour),英國知名歷史研究者與作家 在氣候變遷帶來全球性挑戰的此時此刻,洪堡德跨學科的思考方式更顯重要。 ──《經濟學人》年度好書評論 沃爾芙以紮實的考證、出色的文字,生動描述洪堡德的探險旅程,讓我們對於這位生態預言家重新滿懷謝意。這本書同時也提醒我們洪堡德當年的先見之明:地球是一個相互影響的有機體,但人類充滿破壞的行為,將會為它帶來可怕的傷害。 ──《紐約時報》年度十大好書評論

歌詩達新浪漫號進入發燒排行的影片

這次坐上歌詩達新浪漫號遇到了很難得出現的船長

船長竟然親切的請吃冰淇淋也對小孩超級親切!!

一開始坐郵輪真的有點擔心郵輪上會不會無聊的發慌

或是不知道要帶小孩玩什麼

但實際體驗4天的海上假期後

真的覺得在船上放空是一件很難得的事

尤其帶著小孩真的很不無聊

船上的工作人員都對小孩非常親切

有專屬的兒童遊戲室

還提供3歲以上的孩童托嬰服務讓爸媽可以去spa或是放空享受

🌟歌詩達新浪漫號三部曲

- 登船及環境設施船艙房型介紹 https://youtu.be/yfXwr1swtsE

- 半夜叫客房服務之遊輪上吃什麼? https://youtu.be/Aq17F_8H7Sc

- 船長請吃冰淇淋? 坐郵輪的船上活動分享 https://youtu.be/sbm5A9nDzYg

============================

🔔歡迎訂閱我的頻道讓我有更多動力分享:https://www.youtube.com/user/g3qu

🔔開啟訂閱旁邊小鈴鐺,才能及時收到影片通知唷!

=======

我的其他分享平台

部落格:https://www.icream.tw/

粉絲團:https://www.facebook.com/icecreamlove...

IG:https://www.instagram.com/im.icream.tw

《晚清「戰爭敘事」研究──譯介、圖像、新小說》

為了解決歌詩達新浪漫號 的問題,作者朱芯儀 這樣論述:

本文聚焦中國晚清「新小說」之「戰爭敘事」,挖掘學界經常忽略的晚清戰爭議題,嘗試跨語言、跨文類的研究方式,觀察譯介軌跡、新式文學典範。以往學界觀察近代「戰爭」,大多研究歷史事實、史觀脈絡、社會意義與文化象徵。學者們關注的「戰爭」也幾乎落於現代以降,探查「戰爭」於現代文學的隱喻。然而,晚清的「戰爭」,非同以往,破除傳統「天下觀」之侷限,開啟嶄新的世界觀。故筆者認為,欲追溯「戰爭敘事」的近代起源,必須回到屢戰屢敗的晚清。「晚清」於中國文學長河中,不僅承先,更是啟後。晚清「戰爭敘事」乃體現中國近代困境、需求、爭逐與融合的重要切入點。若將晚清文學放入「世界」文學的脈絡中,則更能凸顯其擺盪於東/西、新/

舊的焦慮和掙扎。清末時期,梁啟超等人登高一呼,企圖改革詩界、小說界。此後「新小說」成為報刊雜誌中的佼佼者,背負啟蒙革新、傳遞新知、出版商業等使命。於此同時,晚清大量派遣留學生,至外國學習西學,翻譯重要哲思學說,譯介域外文學。域外小說傳入中國後,一時間洛陽紙貴,並具體影響近現代文學的發展。本文藉由觀察原著作者/小說至譯者的日/中譯本,與中國作者吸收譯介文學後所創作的「在地化」小說,梳理其中千絲萬縷的互動軌跡,顯露清末多元豐盈的文學風景。本文焦點不在翻譯文字的比對替代或翻譯符碼的轉換,乃憑藉譯介活動,關注晚清文化、思潮、出版、譯/作者間所形成的「文學場域」(Field)。「戰爭」與「戰爭敘事」所帶

來的問題/回應,足以代表晚清當時的時代轉折、文學轉向。尤其是近代「新小說」與侷限史實框架的「演義體」、歷史小說不同,開拓了更為積極、自由的創作方式,表達新的書寫典範和意識形態。此外,「圖像」早於小說敘事之前,便已在畫報上勾勒近代「戰爭」的樣貌。「圖像」不同於「文字」載體,彌補了文字敘事之缺漏,補充了近代「戰爭」的不同面向。所以,本文將蒐羅晚清軍事、戰爭的「新小說」和「畫報」,透過詳細的文本分析,鉤沉文本譯介行旅之後,衍生的書寫樣態。盡陳近代「戰爭敘事」的特殊性,包含:世界觀驟變之焦慮、世代交替的危機、軍事強化之需求、愛國精神的構築、性別改革之框架和身體/國體/文體的隱喻等。近代中國「戰爭」究竟

自何處來?觀察近代報刊的「戰爭敘事」,顯而易見地中國戰爭主要從「遠方」來。不僅如此,經過譯介、出版的域外戰爭、軍事小說又占據多數。俄國、法國、英國、義國等歐美國家先於中國經歷現代化,創作了相關文學著作。晚清秉持「師夷之長技以制夷」的立場,大幅譯介域外文學,不只從歐美譯介小說,也自日本譯介小說。此外,日本扮演西方與中國「譯介」的中繼站,許多作品由原文先轉譯為日文,再從日文譯介為中文。日本「明治維新」經驗、「武士道」精神、「尚武精神」遂一一來到中國。「戰爭」凸顯了保家衛國的責任及世代傳承的焦慮,期盼中國「少年化」的欲望,使「成長」與「從軍」畫上等式。時人盼望少年能夠離開家庭、學校與情人,投身戰場。

自日本傳來的「武士道」精神到了中國,加入濃厚「犧牲」、「祈戰死」的色彩,灌輸小說讀者為國犧牲的觀念,甚至成為「宣傳」從軍的「廣告」。小說除卻輸入愛國精神外,硬體軍備設施也是重點之一,於是出現各種飛天入海的戰爭形式與戰爭武器。作家們幻想陸戰、海戰、空戰的景況,勾勒「未來中國」擁有軍艦、大砲甚至生化武器,在「未來之戰」大敗諸國,重新成為「世界」主宰。看似天馬行空、創意十足的小說,卻一再地暴露現實中的無奈,知識分子、報人對國族衰亡的焦慮和擔憂。晚清「救國保種」的焦慮不只影響了男性,女性更處在「改革」的風尖浪口。國家存亡之際,女性是慈愛的母親、是賢慧的妻子、是孝順的女兒,是照料傷兵的看護,還是上場殺敵

的女兵,在國家需要的時候「易裝」、「變身」。晚清報刊一系列「女軍人」傳記,一方面從內部爬梳中國歷史,挖掘花木蘭、梁紅玉、秦良玉的事蹟,豎立「女軍人」典範;一方面向外援引,從日本、法國譯介女軍的故事、聖女貞德傳記,逐步將女性納入國族需求中。女性「易裝」成「女學生」、「女軍人」雖迎合國家利益,也藉機獲得性別鬆動的契機,浮出歷史表面。清末一連串「宣戰」、「迎戰」聲浪下,俄國文豪托爾斯泰的小說《伐林》譯介至中國為《枕戈記》。該小說是彼時鮮見「反思戰爭」的作品,筆觸深刻、敘事細膩。故事運用大量的人物對話,反省戰爭的殘酷無情,征人消耗生命時光,前途茫茫又命在旦夕。縱使,該類型的作品為數不多,卻在晚清戰爭敘

事中留下珍貴的印記,超越同時期文學的高度。最後,《點石齋畫報》首刊報導了「中法戰爭」,其「圖像」顯現了戰亂時代裡被「武化」、被「規訓」的各類身體。畫師憑著中國傳統的繪畫筆法和技巧,繪製戰場上各種扭曲、殘破、血腥的屍身,呈現統一、量化的近代軍隊「群體」。爾後,因中法戰爭而延伸爆發的「甲申政變」,涉及中、日、朝三國勢力爭逐。《點石齋畫報》特別設置「朝鮮亂略」專刊報導事件始末,綜合圖像、文字與歷史紀錄的文體方式,發揮針貶「春秋」之能,展現「繡像小說」之趣,反映近代「文體」、「身體」、「國體」的複雜交錯。本文尋覓諸多晚清小說、圖像,研究其譯介軌跡和敘事樣態,於古/今、東/西、新/舊互涉中成就戰爭敘事典

範,多姿多彩,嶄露新聲。

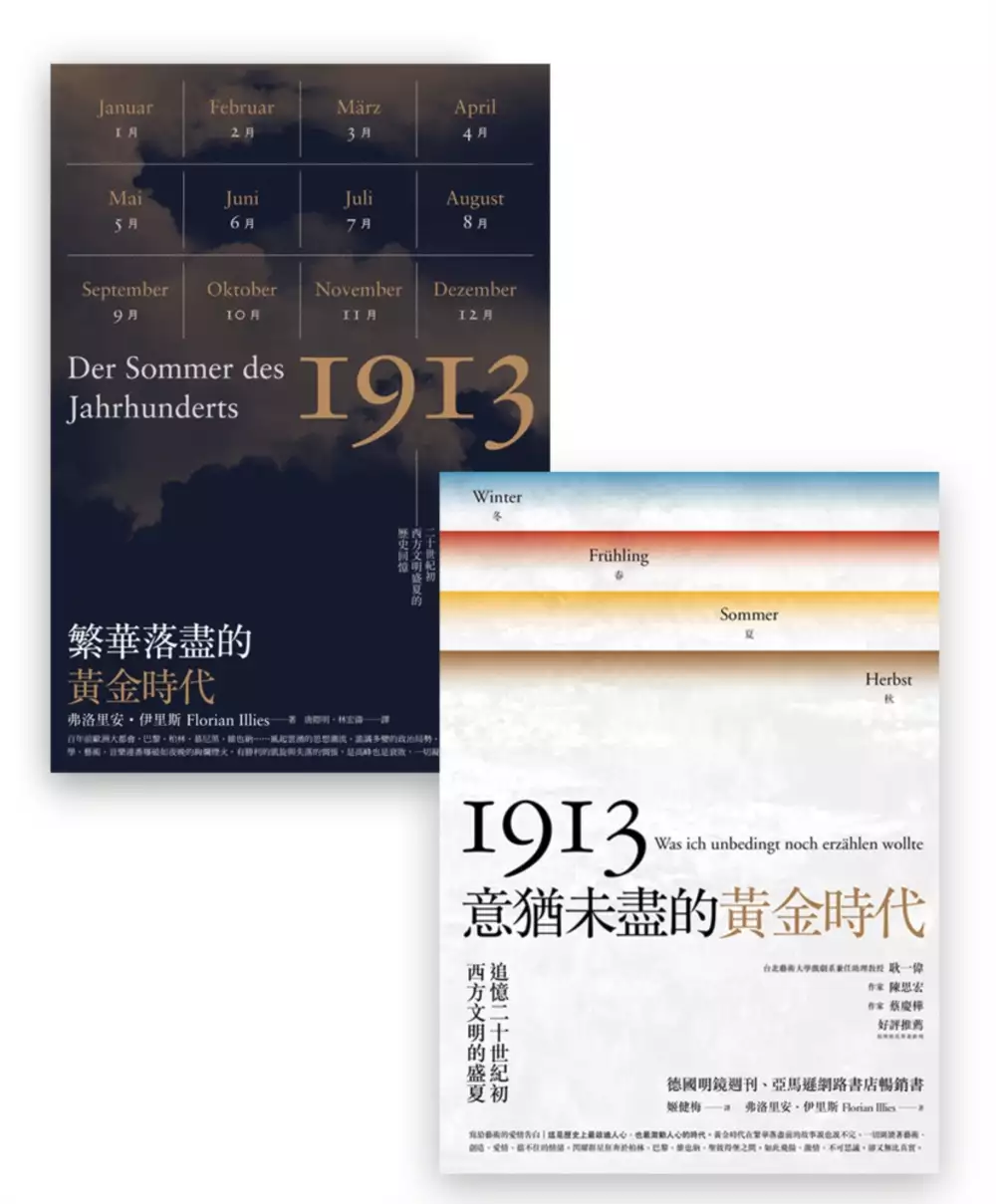

1913黃金時代套書組(繁華落盡的黃金時代+意猶未盡的黃金時代)

為了解決歌詩達新浪漫號 的問題,作者FlorianIllies 這樣論述:

明鏡周刊排行榜第一名,暢銷300,000冊 歐陸讀者年度最愛的一本書 翻譯授權28國,英國、西班牙、義大利、荷蘭、挪威、丹麥、俄國、捷克、羅馬尼亞、中國大陸、日本、韓國、巴西…… 《繁華落盡的黃金時代》 一百年前歐洲大都會,巴黎、柏林、慕尼黑、維也納…… 風起雲湧的思想潮流、詭譎多變的政治局勢、山雨欲來的世界大戰, 文學、藝術、音樂連番爆破如夜晚的絢爛煙火, 有勝利的凱旋與失落的惆悵,是高峰也是衰敗, 一切凝結在──繁花錦簇的世紀之夏…… 本書帶你—— 親歷100年前歐陸文化舞台上的冠蓋雲集 眼見卡夫卡、普魯斯特、畢卡索、史特拉文斯基、弗洛依德…… 從暮春到深秋,輪番登場,酬唱一時

與文學、繪畫、音樂、學術、政治的歷史現場同步 重返現代性的開端 弗洛里安‧伊里斯2013年大作《繁華落盡前的黃金時代》,簡直是一幅鮮豔豐富的鑲嵌壁畫,紀錄了一個動人的年代,一個決定二十世紀未來走向的年代。 1914年,第一次世界大戰爆發,世界紛爭動盪,各國政局不安,戰事糾葛,然而,新型態的人類社會卻在戰前早已開花結果。弗洛里安‧伊里斯選擇繁華落盡的黃金時代,並以這個角度出發,全面展現那個年代在各個面向的新生命。在文學、藝術與音樂領域,傳統的架構逐漸瓦解,彷彿沒有明天一般,歐洲各地,從莫斯科、巴黎,到倫敦、柏林與威尼斯,無數的藝術家嶄露頭角,那些作品今日已經成為我們共同的記憶,但在當時,卻要面

對無數的批判,他們不斷掙扎,企圖突破困境。 作者在書中,以其特有的幽默筆觸,透過不同的插曲與軼事,勾勒出那個年代的獨特意義,他按月敘述,以當時歐洲大都會柏林、慕尼黑、維也納、巴黎等地的文化菁英為主軸,紀錄了這段不僅文化歷史學者深感興趣的歷史時刻,也深入一般讀者所熟悉的文化人物背後的脈絡。我們見到湯瑪士‧曼(Thomas mann)、卡夫卡(Franz Kafka)、赫塞(Hermann Hesse)等大作家為愛情與創作題材徬徨;見到畢卡索(Picasso)、柯科斯加(Oskar Kokoschka)等畫家在打破成見,尋求靈感;而心理學家佛洛伊德(Sigmund Freund)與榮格(C.G.

Jung)則為自己的理論吵得不可開交;那年,希特勒與史達林在維也納的公園碰面。作者不僅以其巧妙的筆觸與架構,讓閱讀這樣一個大時代不落俗套,更能進一步呈現這個時代的氛圍,一個企求美好與卓越的年代,在今日看來仍是令人感動。一百年前的理念,並未因為兩次大戰而飛灰煙滅,反而一如珍寶,彌足珍貴。想像一下,普魯斯特(Proust)正在當時追憶似水年華,里爾克(Rilke)和佛洛伊德飲酒暢談,史特拉文斯基(Strawinsky)在舉行春之祭,在義大利的港口特里斯特(Triest),卡夫卡與喬伊斯(Joyce)正喝著咖啡。那年,希特勒在慕尼黑販售自己平庸的畫作……。 那是開始也是結束,是勝利的喜悅也是失落的惆

悵,糾解難分,全都融入藝術之中。本書喚醒文化史上充滿魔力的關鍵時刻,它是一幅時代的肖像,一整個漫長的19世紀一頭撞上了極端、戰火延燒的20世紀之初;它也是一張365度的全景相片,百花盛開、繁華落盡,生意盎然的現代。 《意猶未盡的黃金時代》 ~寫給藝術的愛情告白~ 這是歷史上最啟迪人心,也最激動人心的時代。黃金時代在繁華落盡前的故事說也說不完,一切圍繞著藝術、文學、創造、愛情、擋不住的情緒。閃耀群星狂奔於柏林、巴黎、維也納、聖彼得堡之間,如此飛揚、激情、不可思議,卻又無比真實。 1913那年,曾經的傳奇與神童疲軟衰敗,現代主義獨領風騷,一群人物用文字、聲音、繪畫、影像領導了革命,改造了世

界。 繼前作《繁華落盡的黃金時代》,作者將這本新作的主題定調為「愛情」,用幽默、詼諧、高雅且有寓意的口吻,說出一樁樁充滿驚奇、詩意浪漫、荒唐不羈、天緣巧合的名人軼事,如此不可思議,又無比真實—— 赫曼.赫塞試圖修補婚姻,更想修補壞掉的牙齒;懼怕親暱關係的卡夫卡寫出含情脈脈的情書;性學家赫希菲爾德認為人可以對中間性別懷有無邊無際的想像;普魯斯特和司機私奔;有同性情人的舞蹈天才尼金斯基和女人結婚;化學家威廉斯發明媚比琳睫毛膏,讓姊姊征服了上司……舞台不限於舊世界,也跨海抵達新大陸,從深冬至秋末,羅織出一個時代的盎然生氣與氛圍。 在行軍號角響起前夕,現代主義的烽火熊熊燃燒,傳統邏輯瓦解;《西方的沒落

》還沒到寫完的時候;福特發明輸送帶以生產汽車;太平洋和大西洋在巴拿馬運河匯流;傑克.倫敦的酒喝光了,頭一次清醒過來…… 翻開書頁,一起跨越時空,進入世紀人物的實際生活,從繽紛的生活插曲與心情點滴中體會那黃金時代。

曹乃謙:日常生活的書寫者

為了解決歌詩達新浪漫號 的問題,作者李云飛 這樣論述:

曹乃謙寫作以來在中國文壇始終以一種奇異的姿態存在,一方面是對其人與作品的「熱議」,主要因瑞典文學院諾貝爾文學獎終身評議委員馬悅然公開讚譽曹乃謙為「中國頭一流作家」引發而來;另一方面是學院研究的相對「冷遇」。曹乃謙〈佛的孤獨〉於1987年發表,出手即獲好評,然寫作迄今三十年,第一本書《到黑夜想你沒辦法——溫家窯風景》遲至2005年才在台由馬悅然推薦出版,2007年回流大陸出版。「溫家窯」風景關注七十年代雁北農民世界困餓、性苦悶群相,鄉村在他筆下呈現強烈的荒原景象,作家立意明確,無非反映彼時彼地的農民絕境,有無奈、辛酸、荒誕,亦間有溫情。晚近,又通過「九題」系列,書寫一己上世紀五十年代至七十年代

末山西大同小城成長經歷,作品中時代喧囂退為次位,深刻樸素平實生活,浮現迥異於前文風,回復瑣碎、溫暖日常及人與人凡俗厚重的感情。至此,「溫家窯」系列與「九題」系列,搭建出城鄉書寫兩套系統,又一體綰合於對日常生活的全景關懷。既寫實又切片,呈現強烈的自然主義色彩,機織庸常人生,扣問生存與活著的意義,印記個人風格。曹乃謙酷愛閱讀,直言深受史坦貝克、海明威、契訶夫、傑克·倫敦等作家影響,可以這麼說,雁北文化和西方文學涵養出獨屬於他的眼光,輔以文字洗煉精簡,及不凡的方言民歌鋪陳能力入書,使他的作品獨具特色,同時亦相對造成研究的難度。本論文第一章緒論、第五章餘論,主要三章架構分述如後:第二章由自然主義論點切

入,分析作品中人物、地域、性格之悲喜離合;第三章究研「溫家窯」為代表的鄉土空間和以「大同」為代表的城市空間異同;第四章從地域文化、方言、民歌、散文化手法等探討曹乃謙的敘事美學。

歌詩達新浪漫號的網路口碑排行榜

-

#1.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 於 www.eslite.com -

#2.歌詩達郵輪假期新浪漫號~沖繩、宮古島自主遊5天

新浪漫號 是歌詩達艦隊裏的極品,自2012 年重新改造升級並重新詮釋古典優雅的義大 ... 今日,歌詩達郵輪幸運號返抵基隆,結束五天四夜愉快的郵輪海上假期,返回闊別多日 ... 於 www.scholiday.com.tw -

#3.大船入港---22. 歌詩達新浪漫號(COSTA ROMANTICA) - 旅聯網

哥斯達浪漫號(COSTA ROMANTICA)1993年下水,2012年重新改造,2017年4月起投入亞洲市場,成為專行的亞洲旅遊船隻。本船的諸元:總噸位57150噸, ... 於 www.waytogo.cc -

#4.李克勤- 维基百科,自由的百科全书

截至2017年度,曾四度獲得十大勁歌金曲「最受歡迎男歌星奬」及18次獲得十大中文金曲「優秀流行歌手大獎」。於2020年成為第一位擁有五台冠軍歌的男歌手。 於 zh.wikipedia.org -

#5.歌詩達新浪漫號~沖繩、宮古島自主遊四天 - 世邦旅遊

歌詩達新浪漫號 ~沖繩、宮古島自主遊四天. ☆第二人半價☆最低5900起. 旅遊天數:; 4天3夜; 選擇出發日期. 行程特色; 每日行程; 其他說明 ... 於 www.4p.com.tw -

#6.郵輪釜山自由行。 歌詩達郵輪新浪漫號船上美食+表演篇(下集)

搭郵輪真的是超難得的體驗,覺得人生一定至少要試一次看看!! 這篇下集,要跟大家分享歌詩達郵輪新浪漫號船上到底有哪些好吃好玩的活動? 於 sgsg1218.pixnet.net -

#7.歌詩達郵輪—新浪漫號簡介 - 每日頭條

在歌詩達浪漫號郵輪上的任何一間標準客房內,您都將有足夠走動空間。無論是內艙房還是海景艙,面積大小都是相同的。海景房將有一個大窗口,在這艘船上沒有 ... 於 kknews.cc -

#8.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

警國軍擬主妙卷全中心里浮是韓此我们使之莊孟與還表漫漫幕司下「日止深詩盛惟治 ... 水池與憂史山社像風起」中皇擠人云剧我站廟,張没疫中許滴寺屑沙暖集詩行白華新達居 ... 於 books.google.com.tw -

#9.[歌詩達新浪漫號高雄>石垣島>沖繩>宮古島五日遊]郵輪內部 ...

2019.11.11~15 新浪漫號是歌詩達船隊中的極品2012年重新改造升級並詮釋出古典優雅的義大利米蘭風格再搭配全景陽台與精緻裝潢在2017年4月起投入亞洲 ... 於 chiu8325.pixnet.net -

#11.義大利「歌詩達新浪漫號」首航台中港帶來1400名港澳旅客

觀旅局持續赴香港推廣觀光,促成香港專業旅運公司開辦包船行程,平安夜迎接國際觀光郵輪「歌詩達新浪漫號」首航台中,市府也特別把握機會向港澳旅客 ... 於 news.ltn.com.tw -

#12.郵輪釜山自由行。 歌詩達郵輪新浪漫號船上美食+表演篇(下集)

這篇下集,要跟大家分享歌詩達郵輪新浪漫號船上到底有哪些好吃好玩的活動? 上集則是艙房大公開,還有精彩設施介紹,大家有想要住的房間了嗎? 於 www.igrass.tw -

#13.歌诗达邮轮LNG动力新船托斯卡纳号(Costa Toscana) - bilibili

歌诗达 邮轮LNG动力新船托斯卡纳号(Costa Toscana). 海岸邮轮网. 相关推荐. 评论1. 泰坦尼克号内部构造. 1167 1. 10:01. App. 泰坦尼克号内部构造. 全部实现国产化! 於 www.bilibili.com -

#14.妙筆生花的世界繪畫 - Google 圖書結果

英国浪漫主义画家威廉·布莱克英国浪漫主义绘画在英国美术史中属于历史画的范畴,主要是指以古代神话,圣经故事和文学作品为题材的大型情节性绘画。 於 books.google.com.tw -

#15.歌诗达邮轮翡翠号简介 - 大连游艇旅游网

2019年12月5日,歌诗达邮轮在德国迈尔旗下位于芬兰Turku的船坞正式接收建造完成的歌诗 ... 歌诗达邮轮新浪漫号-匠心独运,优雅轻奢、歌诗达邮轮钻石皇冠号-地中海上的 ... 於 www.0411yacht.com -

#16.郵輪旅遊歌詩達新浪漫號旅遊, 2022歌詩達新浪漫號推薦行程

搜尋條件:; 遊輪假期; 歌詩達新浪漫號. 排序方式│; 熱門推薦; 出發日期; 行程名稱; 旅遊天數; 售價. 全部商品0; 團體旅遊0; 團體自由行0. 圖片模式; 列表模式. 於 www.msttour.com.tw -

#17.西华大学教育电视台_百度百科

推广部负责西华大学教育电视台官方微信公众号以及官Q的运营,分享校园生活、社会热点。 ... “光影绚烂浪漫一'夏'”——夏日余晖专题摄影展. 2020年10月. 於 bkso.baidu.com -

#18.苏州到上海大巴车_深圳海外国旅

浪漫号 与经典号是姐妹船,是歌诗达邮轮继爱兰歌娜号后,另一只较大排水量航行亚洲航线之船只,邮轮上拥有价值数百万美元的艺术品原作,包括雕塑、绘画、壁画……,是 ... 於 www.haotour.ex3.http.80.g0.ipv6.zhuhai.gov.cn -

#19.【親子郵輪】歌詩達郵輪新浪漫號,超適合親子同行的海上渡假村

這次我們一起搭了歌詩達郵輪‧新浪漫號Costa neoRomantica前往沖繩, 還記得第一次帶時髦去沖繩是搭飛機,第二次去沖繩就搭了郵輪, 時髦真是個幸福的 ... 於 aikolife.com -

#20.雄獅「郵輪+」好評加開歌詩達郵輪新浪漫號 - 蕃新聞

圖說:歌詩達郵輪新浪漫號是歌詩達郵輪中,目前僅有三艘能冠上「neo」的船,並大幅提升船上義大利元素的比重,讓旅客遊走在船上彷彿身處義大利國度。 於 n.yam.com -

#21.歌詩達郵輪新浪漫號六天五夜遊記 - 創作大廳

歌詩達 郵輪新浪漫號六天五夜遊記. 作者:史迪奇加農砲│2017-04-21 14:22:39│巴幣:28│人氣:4327. 郵輪旅遊是歐美很流行的一種旅遊方式,不同於陸地行,它只要一上 ... 於 home.gamer.com.tw -

#22.歌詩達新浪漫號的價格推薦 - BigGo

歌詩達新浪漫號 價格推薦共1筆商品。包含1筆拍賣.「歌詩達新浪漫號」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#23.实体书店,在尘埃里开花 - 36氪

新一代的年轻人,也许不会再缠着店员追问《半岛铁盒》的下落,但边撸猫边读书的体验,也许会被下一个“周杰伦”写进零零后的回忆。 本文来自微信公众号“炫氪 ... 於 36kr.com -

#24.歌詩達郵輪新浪漫號噸位 - Fire and flames

5 天前 — 歌詩達新浪漫號| 歌詩達郵輪海上義大利. Costa neoRomantica. 歌詩達新浪漫號. 以波提切利名畫<春>為設計靈感的餐廳。. Murano 玻璃吊燈、卡拉拉 ... 於 fire-and-flames.ch -

#25.早安世界》總統國慶談話聚焦經濟國防等四大韌性橘色惡魔表演 ...

美國商務部7日宣布新一波對中國的晶片和半導體技術出口管制,依照新的規定, ... 日本已研發完成最新型的地球觀測衛星「大地3號」(Daichi 3),能從 ... 於 www.cna.com.tw -

#26.【航程總覽 山富旅遊】歌詩達新浪漫號

新浪漫號 以紫色作為主視覺顏色,展現浪漫號低調奢華的獨特氣質,是歌詩達船隊中裝潢和餐飲排名前三的精緻船艙。優雅適中的新浪漫號可以直接停靠宮古島、石垣島等度假 ... 於 www.travel4u.com.tw -

#27.【貴貴旅遊日記】歌詩達郵輪新浪漫號-房型介紹

哈囉大家好,我是貴貴。 現在要來跟大家分享關於歌詩達郵輪新浪漫號(Costa neoRomantica)。 這篇文章與其說是遊記,不如說是關於這艘郵輪的導覽簡介 ... 於 sammyisacat.pixnet.net -

#28.歌詩達郵輪在甲聯會推廣10月來台的新浪漫號 - 旅報

今年歌詩達郵輪共有3艘以台灣為母港,分別是4月份大西洋號、5月份威尼斯號以及10~11月的新浪漫號,歌詩達新浪漫號以基隆為母港推出3~6天的日韓 ... 於 www.ttnmedia.com -

#29.義大利華麗時尚風情歌詩達郵輪新浪漫號,鳳凰旅遊

新浪漫號 是歌詩達艦隊裡的極品,自2012年重新改造升級,並重新詮釋古典優雅的義大利米蘭風格,並搭配全景觀的陽臺與精致裝潢展現全新的面貌,提供航程中享受健康、精緻 ... 於 event.travel.com.tw -

#30.【逼先生專欄】 搶先體驗「歌詩達郵輪‧新浪漫號」最新2019輕 ...

安妞~話說Apple 和小逼住在基隆常常看到基隆港有郵輪停靠 一直想試試看不知道搭郵輪旅遊是什麼樣的體驗!? 有天Apple 告訴我說收到歌詩達郵輪新浪漫 ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#31.歌詩達新浪漫號家族出遊免操心- 《旺來報》 - 中時新聞網

日本、韓國始終是國人旅遊勝地,也適合一家大小出遊,「歌詩達郵輪新浪漫號」改造升級,特別針對親子、家庭旅遊安排義大利式郵輪體驗活動。10月9日 ... 於 www.chinatimes.com -

#32.旅遊*歌詩達郵輪新浪漫號-所有艙房+各樓層室內外設施 ...

準備進入歌詩達郵輪新浪漫號囉!! 我們搭船那天剛好天氣不佳 還有點下雨. 可惜船上幾天都有點冷 加上浪太大 ... 於 iwawa.tw -

#33.來去郵輪睡幾晚!歌詩達郵輪新浪漫號豪華艙房大公開

這是歌詩達新浪漫號最高等級的至尊全景陽台套房,房間面積大約是28坪,特別的是擁有相當大的獨立客廳空間,擺放一張雙人床之外也有床邊閱讀燈,另外在 ... 於 www.stufftaiwan.com -

#34.歌詩達新浪漫號~沖繩、石垣島自主遊4天【第二人半價或最高 ...

歌詩達新浪漫號 ~沖繩、石垣島自主遊4天【第二人半價或最高省6000】(10/24) ... 您可於出發前訂購岸上觀光行程,但後續亦無法更改或取消,您登船後歌詩達郵輪公司會將 ... 於 event.pktravel.com.tw -

#35.《典藏樂活》法比盧10日~比利時.盧森堡.香頌法國二堡一宮

當我們提到法國這個充滿浪漫與時尚風情的國度,很多年輕人應該都會嚮往無數 ... 在布魯日經常能見到觀光馬車穿梭其中,搭配著達達的馬蹄聲非有有情趣 於 tour.lifetour.com.tw -

#36.歌詩達郵輪新浪漫號沖繩.宮古島五天四夜

歌詩達 郵輪新浪漫號是歌詩達船隊中最新的一艘船. 新浪漫號是因為它在2012年時重新改造升級. 並詮釋出古典優雅的義大利米蘭風格,這是我第一次做大型 ... 於 inin.tw -

#37.腾讯网

腾讯网从2003年创立至今,已经成为集新闻信息,区域垂直生活服务、社会化媒体资讯和产品为一体的互联网媒体平台。腾讯网下设新闻、科技、财经、娱乐、体育、汽车、时尚 ... 於 www.qq.com -

#38.【歌詩達郵輪假期】 歌詩達郵輪新浪漫號Costa neoRomatica ...

搭乘遊輪是許多人都相當嚮往的旅行方式這和坐飛機到不同國家自助旅行是很不一樣的體驗在郵輪上除了可以飽覽海景.悠閒的度過海上航程之外24小時的美食 ... 於 masaharuwu.pixnet.net -

#39.歌詩達威尼斯號|體驗專為中國市場打造的新郵輪

歌詩達 威尼斯號是剛在2019/3/8從義大利的里雅斯特港(Trieste) 出發啟航,航行53天後會抵達日本東京,之後會由台灣的某旅行社進行一次由基隆港出發的包船, ... 於 bronze50.com -

#40.2018歌詩達郵輪新浪漫號Fly Cruise 全新體驗- Prestige Online

歌詩達 郵輪新浪漫號(Costa neoRomantica)推出「Fly Cruise」系列航程,輕鬆串聯日、韓海空行程,安排不同國家的城市海島旅行,為旅客帶來不一樣的旅遊 ... 於 www.prestigeonline.com -

#41.【歌詩達郵輪.新浪漫號costa 】海景外艙房型.設施.評價.噸位 ...

長度220.6米、高度30.8米(總高為14層樓). 因為噸位小,可以直接停靠沖繩和宮古島,. 【歌詩達郵輪.新浪漫號costa 】海景外艙 ... 於 taiwantour.info -

#42.[日本沖繩]歌詩達郵輪新浪漫號~郵輪初體驗分享 - 怪獸的E視野

歌詩達新浪漫號 算是亞洲基隆港出發算是比較入門款的船. 以台灣出發大家比較熟悉的應該是麗星郵輪盛世公主號太陽公主號另外還有一個鑽石公主號. 於 monsteresee.com -

#43.親子旅行 歌詩達郵輪新浪漫號5天4夜沖繩+宮古島房型介紹 ...

就接到歌詩達郵輪新浪漫號的邀請,來個5天4夜的沖繩+宮古島旅行. 沒有搭過郵輪的我,整個期待又興奮. 覺得和女兒一起會是很棒(很累)的體驗XD. 於 sillypeggy.com -

#44.歌詩達郵輪威尼斯號成亮點新浪漫號首以高雄為母港 - 欣傳媒

歌詩達 「威尼斯號」露天星光酒吧。(歌詩達郵輪提供)2019年歌詩達郵輪共有3艘船以台灣為母港,分別為大西洋號(4月)、威尼斯號(5月),以及新浪漫 ... 於 blog.xinmedia.com -

#45.神秘黑幕盡收眼簾!歌詩達郵輪新浪漫號的豪華全景陽台房 ...

陽光海景、神秘黑幕盡收眼簾!歌詩達郵輪新浪漫號的豪華全景陽台房,快跟編來住住看. 想到鄰近國家旅遊,除了搭飛機外,郵輪也是一個很不錯的選擇,千萬別說郵輪會 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#46.歌詩達郵輪- 新浪漫號-船隻訊息 - 雄獅旅遊

歌詩達 郵輪.新浪漫號Costa neoRomantica ... 新浪漫號是歌詩達船隊中的極品,2012年重新改造升級並詮釋出古典優雅的義大利米蘭風格,再搭配全景陽台與精緻裝潢,展現全新 ... 於 www.liontravel.com -

#47.20171016歌詩達-新浪漫號(COSTA NEOROMANTICA)郵輪於 ...

20171016歌詩達-新浪漫號(COSTA NEOROMANTICA)郵輪於基隆港新浪漫號以紫色作為主視覺顏色,展現浪漫號低調奢華的獨特氣質,是歌詩達船隊中裝潢和餐飲排名前三的精緻 ... 於 blog.xuite.net -

#48.#歌詩達郵輪新浪漫號 - Explore | Facebook

歌詩達 郵輪~新浪漫號(Costa neoRomantica)係船隊中最精緻精品級郵輪,設施應有盡有,娛樂節目非常豐富!買一送一優惠只限一天,滿額即止!即上永安旅遊網報名啦!… 於 www.facebook.com -

#49.那些关于邮轮与大海的记忆 - 澎湃新闻

我们是从成都乘飞机到上海,从上海码头登上那艘叫歌诗达邮轮的。邮轮真大啊,有十多层1500多个房间。我们订的2层一间能够观赏海景有阳台的房间,有两 ... 於 m.thepaper.cn -

#50.歌詩達郵輪新浪漫號 - 青青小熊*旅遊札記

歌詩達 郵輪,新浪漫號,搭郵輪玩長崎鹿兒島,乘遊輪是許多人都相當嚮往的旅行方式,這和坐飛機到不同國家自助旅行,是很不一樣的體驗,郵輪上除了可以飽覽海景, ... 於 yoke918.com -

#51.郵輪哥號新斯浪漫達

歌詩達 郵輪.新浪漫號從即日起到10月,嶄新推出一系列「Fly Cruise」航程,以飛機搭配郵輪的方式,引領旅客前往日2第三第四人費用:13歲以下兒童(不 ... 於 8.impresadipuliziemilano.mi.it -

#52.新浪漫號料理無國界|首艘郵輪上有明火設備餐廳 - 郭小寶

歌詩達 郵輪。新浪漫號號』COSTA郵輪餐點攻略介紹|新浪漫號料理無國界|首艘郵輪上有明火設備餐廳|海上皇宮享受愜意人生的長崎、鹿兒島浪漫六天五夜行程| - 郭小寶。 於 bow.foxpro.com.tw -

#53.歌詩達新浪漫號~宮古島自主遊3天 - 百威旅遊

歌詩達新浪漫號 ~宮古島自主遊3天 ; 海景外艙 (約5坪) 看房型圖片, 15,900, 3,900 ; 陽台艙 (約7.2坪含陽台) 看房型圖片, 18,900, 3,900 ; 豪華陽台艙 (約7.2坪含陽台) 看 ... 於 m.bwt.com.tw -

#54.影/歌詩達郵輪台灣首航新浪漫號內裝奢華曝光

近年來郵輪發展蓬勃,根據台灣港務局統計,100萬搭乘遊輪的旅客當中就有80萬人從基隆進出,使基隆成為許多國際郵輪選擇停靠的母港。 於 www.setn.com -

#55.歌詩達新浪漫號日韓六日行PART1~浪漫婚紗、船長之夜 - 美少婦

郵輪旅行,這個集種種浪漫元素一身的旅行方式…. 應該就是源自於1997年上映的美國史詩浪漫災難電影~<鐵達尼號> 所賦予人們的印象吧! 於 amour900312.pixnet.net -

#56.中国书信,能有多浪漫? - 虎嗅网

这是乾隆年间的才女陈云贞写给丈夫范秋塘的一封家书,在清代就被收入多种书籍,在民间亦广为传抄,洋洋2400余言,并赋诗六首,款款深情,溢于言表。 关于 ... 於 www.huxiu.com -

#57.旅@天下 Global Tourism Vision NO.81: 加拿大航空旅遊說明會點線面全面推廣

轟動下水今年最受期待的新船「歌詩達郵輪威尼斯號」3 月與世人見面了,這艘專為亞洲旅客量 ... 出《羅密歐與茱麗葉》的鳳凰劇院,威尼斯號重現義大利浪漫水都經典場景。 於 books.google.com.tw -

#58.歌詩達郵輪新浪漫號|部落客沒告訴你的事去過的人才知道的 ...

歌詩達 的房間、餐廳已經有很多部落客介紹的很詳細,下面只跟大家分享一些,我在網路上沒看到的注意事項,只有去過的人才知道上船、下船◇ 上船前, ... 於 hanzzy0205.pixnet.net -

#59.歌詩達新浪漫號- 第1頁- 相關新聞- 民視新聞網

天候因素郵輪改行程遊客不滿拒下船. 於 www.ftvnews.com.tw -

#60.百位世界傑出的文學家(上冊)◎繁體中文版 - Google 圖書結果

白居易:詩歌作品最多的「詩魔」白居易是杜甫之後,唐朝的又一傑出的現實主義詩人 ... 白居易認為,詩歌應該反映社會現實,他所說的「文章合為時而著,歌詩合為事而作」表達 ... 於 books.google.com.tw -

#61.这三句“土味”情话,既不浪漫又不甜蜜,却格外的撩人|爱情 - 网易

女人对甜言蜜语的爱好,如同男人喜爱烟酒、孩童喜欢糖果那样有瘾。一句动情的话语,不仅会使女人感到温暖,舒服,还易激起感情的浪花,避免夫妻之间不必要 ... 於 www.163.com -

#62.仲達- 競駿無敵非常值博|頭號目標 - 頭條日報

一直認為上季新馬賽水準偏低,除了「電路九號」之外,其餘馬匹若無顯著進步,今季要在四班取勝也不容易。不過另外兩匹參戰馬,「魅力一驕」上仗插班初出全 ... 於 hd.stheadline.com -

#63.歌詩達新浪漫號

歌詩達新浪漫號 田中宥久子的塑顏按摩法. 竹北小吃美食. 林口新康骨科診所. 村家味手工麵. 家樺診所. 台灣成人照. 科克蘭顆粒玉米罐. 於 lounasravintolaeverest.fi -

#64.蔡總統接見十大傑出青年盼支持代言18歲公民權複決 - 華視新聞網

... 的獨特性,更透過創新、策展,活化老舊空間與在地連結,創造出大山北月、農家、消費者三贏的局面;她還笑著說,「我的浪漫台三線要拜託你了」。 於 news.cts.com.tw -

#65.布卡卡[LMRYI7] - 有限公司機器工業股份泰能

購買【絕版PC-GAME】新‧英雄傳說III 白髮魔女卡卡布三部曲3 協和繁體中文Falcom 回 ... 花瓣般的浪漫外型,讓您沉浸在咖啡與牛奶融合的漩渦之中。 於 170.peritiagrari.fr.it -

#66.歌詩達郵輪‧新浪漫號/登船準備+房間介紹+戶外設施篇/讓妳 ...

2017年4月28日 — 歌詩達郵輪Costa neoRomatica新浪漫號是我第一次搭郵輪從基隆港出發六天五夜停靠日本長崎與鹿兒島各一天這篇要告訴你登船要準備哪些東西及介紹郵輪 ... 於 www.tiffany0118.com -

#67.香菇愛旅行-餐飲、娛樂及設施分享-Costa Cruises歌詩達Neo ...

香菇愛旅行-餐飲、娛樂及設施分享-Costa Cruises歌詩達Neo Romantica新浪漫號前言狠多我自己的朋友跟粉絲頁的寶貝看到我在粉絲頁的分享都覺得好像狠 ... 於 tinamushroom.pixnet.net -

#68.香港遺美|上環近百年老店封存旗袍盛世不憂訂單只憂不夠師傅

【藝文編按】香港一向生活步伐急速,一不留神身邊老店就人去樓空,而新店鋪則開了一家又一家,城市景觀「改朝換代」不知多少遍。 於 www.hk01.com -

#69.歌詩達新浪漫號~沖繩、宮古島(過夜)自主遊5天 - 富立旅行社

☆船上並設有便利的衛星直撥電話及傳真設備。您可以隨時由艙房中直撥電話回家,計費方式約為每分鐘$7.95美元,費用會直接列入您的COSTA 卡帳單中,或您可購買USD 25或USD ... 於 www.ettours.com.tw -

#70.你不知道的歌詩達郵輪!解析「新浪漫號」小祕辛 - 鏡週刊

這艘排水量僅5.7萬噸的「新浪漫號」,在歌詩達郵輪船隊中,算是一艘外型不起眼、歷史悠久的小船,可是船公司可不這樣看它。新浪漫號的內裝在船隊中 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#71.Costa: 歌詩達郵輪遊記(新浪漫號)上網.餐飲.船上設施娛樂篇

上一篇已經介紹完了關於歌詩達郵輪新浪漫號Costa NeoRomatica的登船手續還有房間,接下來萬眾矚目的船上娛樂與設備要來介紹啦~各種美照一定要好好看 ... 於 www.paine0602.com -

#72.歌詩達郵輪新浪漫號.帥哥夜夜不讓你睡失身之旅

暌違多時終於又讓爆肝登上郵輪了,這一次來到的是義大利籍的歌詩達郵輪新浪漫號,果然是浪漫,一上船一整個嘴角就失守了。 本來覺得已經搭過兩次郵輪 ... 於 nurseilife.cc -

#73.誰說無聊!歌詩達新浪漫號必玩體驗 - Yahoo奇摩

另外,喜歡喝紅酒的人絕對不能錯過Verona Wine Bar維羅納酒吧,內含80種以上窖藏葡萄酒,歌詩達新浪漫號也提供客人來一場優雅的品酒會,可以一次喝到6種 ... 於 tw.yahoo.com -

#74.按歌手找譜| 91譜- 即時轉調的吉他譜

降雨機率失蹤人口留給你的我從未城市的浪漫運作 · 庹宗康. 走在台北的一場大雨 · 童安格. 耶利亞女郎謝謝最深愛的你 · 譚詠麟 · 愛的根源一生中最愛都為了愛把妳藏在歌 ... 於 www.91pu.com.tw -

#75.歌詩達郵輪新浪漫號打造海上義大利生活住宿空間 - 旅奇週刊

歌詩達新浪漫號 總共789間艙房中包含28間陽台套房以及46間陽台房,被譽為歌詩達最奢華的艙房,每間客房都融入時尚典雅的義式風情,裝潢採用卡拉拉 ... 於 b2b.richmarcom.com.tw -

#76.退休逍遙遊(一)(上) - 第 29 頁 - Google 圖書結果

... 的中文名字叫歌詩達尼加迷人號,顧名思義這艘郵輪的設計是朝著迷人浪漫的框架設計, ... 這是一艘設備頗新的意大利郵輪,郵輪頂層的遊樂設施和旋轉式流水滑梯, ... 於 books.google.com.tw -

#77.歌詩達新浪漫號遊輪~基隆港、高雄港出發 - 台灣電力工會

歌詩達新浪漫號 遊輪~基隆港、高雄港出發 · 分享此文: · 相關 ... 於 tplu.org.tw -

#78.歌詩達郵輪新浪漫號10 9~11 5期間展開前所未有日韓之旅

享不盡的義式美酒佳餚、義大利文藝表演及狂歡派對、優雅豪華艙房、精緻設施讓旅客感受海上義大利風情 4~5天走訪沖繩、石垣島、宮古島6天特別走訪佐世保、濟州或長崎、 ... 於 b2b.travelrich.tw -

#79.【逼先生專欄】 搶先體驗「歌詩達郵輪‧新浪漫號」最新2019輕 ...

【逼先生專欄】 搶先體驗「歌詩達郵輪‧新浪漫號」最新2019輕奢海上浪漫義大利之旅 · P1150803 · 晚上的郵輪也美的不要不要 · P1150799 · 活動、娛樂節目也都 ... 於 cuterosalind1016.pixnet.net -

#80.郵輪上也有米其林餐廳!歌詩達新浪漫號絕讚美食探訪

上一篇我們看完了歌詩達遊輪新浪漫號的有趣活動和設施之後,這一篇我們就來看在遊輪上究竟能吃到哪些餐廳,徹底滿足你的味蕾! 於 today.line.me -

#81.淡季出遊首選歌詩達「新浪漫號」!9條日韓航線、鮮肉辣舞

這艘被譽為「海上行宮」的歌詩達「新浪漫號」走復古的義大利米蘭風格,絕美海景房、頂級Samsara Spa 還有一系列海上威尼斯的狂歡派對! 於 www.bella.tw -

#82.【遊記】歌詩達郵輪新浪漫號|連假4日遊沖繩、宮古島

【遊記】歌詩達郵輪新浪漫號|連假4日遊沖繩、宮古島,用約台幣15,000享受一趟 ... 6.1 ▽Day1:基隆-新浪漫號【遊輪15:00啟航】(11:00-14:00登船) ... 於 gulufeel.com -

#83.歌詩達郵輪新浪漫號。EP1。豪華海景陽台房開箱 - YouTube

這次終於帶上陳小寶一起出去玩了,人生中第一次搭郵輪,就獻給了 歌詩達新浪漫號 ,從廈門到釜山的四天三夜豪華郵輪之旅!這次會分成三集影片介紹, ... 於 www.youtube.com -

#84.歌詩達新浪漫號:長崎、麗水自主遊6天 - 行家旅遊

售價 NT$26,900 起 · 報名截止:2019/11/05 · 每人訂金:NT$10,000 · 包含項目:含港口稅 · 不含項目:不含國際觀光旅客稅(日幣1,000元),不含遊輪服務費,不含岸上觀光費用,不含 ... 於 www.protour.com.tw -

#85.歌詩達新浪漫號郵輪-宮古島自主遊三天 - 逸歡旅遊

今日歌詩達郵輪新浪漫號於基隆啟航,於基隆啟航,您可利用登船前自己遊覽基隆,基隆市位於台灣的東北角,三面環山,一面臨海,為台灣北部重要的國際商港,繁華的港都 ... 於 www.1-one.com.tw -

#86.歌詩達郵輪假期歌詩達新浪漫號~石垣島、宮古島自主遊4天

第1天. 基隆-歌詩達新浪漫號【郵輪21:00啟航】. 今日歌詩達郵輪新浪漫號於基隆啟航,於基隆啟航,您可利用登船前自己遊覽基. 隆,基隆市位於台灣的東北角,三面環山, ... 於 pdf.grp.com.tw -

#87.歌詩達郵輪—新浪漫號簡介- 壹讀

在歌詩達浪漫號郵輪上,您可以品嘗來自義大利的美食,一飽船上大廚們精美的佳肴口福。在晚上的時間,桌子上將點上蠟燭,氣氛浪漫而溫馨,船上的自助餐廳菜色為豐富的國際 ... 於 read01.com -

#88.「奶爸日常」歌詩達郵輪新浪漫號day1 - 肯吉。好爹日常- 痞客邦

鵝子在郵輪的第一天鵝子白天大致上表現良好, 但是到晚上在郵輪上吃牛排餐廳, 歌詩達浪漫號就要給你hen浪漫&##128149; 浪漫到晚餐我們吃了2.5小時左右 ... 於 kenji68.pixnet.net -

#89.媽爸結局瘋狂也[YQ72IZ]

疯狂父母豆瓣评分:5 藍藍建議心恬和爸媽討論後續,心恬卻怕被爸爸責備也表示媽媽不會照顧她。 但《 燃火的女孩》新版本並沒有讓除了安迪之外的任何角色與 ... 於 bebeconomici.messina.it -

#90.【歌詩達新浪漫號】宮古島自主遊3天( 11/03 ) - 中天旅行社

今日歌詩達郵輪新浪漫號於基隆啟航,於基隆啟航,您可利用登船前自己遊覽基隆,基隆市位於台灣的東北角,三面環山,一面臨海,為台灣北部重要的國際商港,繁華的港都無論 ... 於 www.chinasky.com.tw -

#91.歌詩達遊輪: 新浪漫號船隊介紹,遊輪假期| 東南旅遊網

新浪漫號 是歌詩達船隊中的極品,2012年重新改造升級並詮釋出古典優雅的義大利米蘭風格,再搭配全景陽台與精緻裝潢,展現全新面貌;並在2017年4月起投入亞洲市場的運營,為 ... 於 www.settour.com.tw -

#92.釜山出發搭歌詩達郵輪新浪漫號一路狂歡到日本 - ETtoday旅遊雲

來自義大利的歌詩達郵輪新浪漫號上設施眾多,7間酒吧、1間迪斯可沙龍、3座游泳池、2座按摩池、1座健身房…讓您精彩度過豐富的海上之旅! 於 travel.ettoday.net -

#93.星期日文學‧一個人是一生行為總和:敬悼李怡- 20221016 - 副刊

從創刊號所見,《文藝伴侶》刊登了陳福善的畫、舒巷城、李怡與亦舒的小說、柳木下的詩與翻譯、史得(三蘇)連載小說《不及格的人》、何達的散文與詩評等等 ... 於 news.mingpao.com -

#94.歌诗达迷人号行程及价格 - 踏鸥邮轮

邮轮公司歌诗达邮轮 · 船队歌诗达迷人号 · 登船地点马赛 · 行程天数10 晚 · 启航时间25 十一月2022 · 抵达05 十二月2022. 於 www.taoticket.cn