粵語翻譯台灣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張倩倩寫的 自學印尼語看完這本就能說!:專為華人設計的印尼語教材,字母+單字+會話+文法一次學會!(附QR碼線上音檔+發音教學影片) 和梁良的 梁良影評50年精選集(下):外語片都 可以從中找到所需的評價。

另外網站教育碩士Daisy 港式生活口說 商業粵語教學 - AmazingTalker也說明:香港土生土長,擁有對外漢語碩士及專業英語傳意學士學位☆於高考中文及英文說話能力考獲最高級,考獲普通話水平測試證書☆現於香港理工大學任項目助理,擁有六年市場 ...

這兩本書分別來自語研學院 和新銳文創所出版 。

國立交通大學 電機工程學系 王逸如所指導 陳冠儒的 使用具中文標記台語語料建立之台語辨認器 (2020),提出粵語翻譯台灣關鍵因素是什麼,來自於台語語音辨識、機器學習、深度學習、聲學模型。

而第二篇論文輔仁大學 法國語文學系碩士班 何重誼所指導 康哲銘的 寶可夢現象:寶可夢跨媒體呈現的跨文化研究──以法國與台灣為例 (2020),提出因為有 寶可夢、跨媒體、翻譯、在地化、文化研究、酷日本的重點而找出了 粵語翻譯台灣的解答。

最後網站2021年10月最新粵語翻譯機月銷口碑推薦-天貓海外 - 淘寶則補充:我們希望通過這1款口碑商品的綜合對比信息,尤其是之前買家多維度的真實評價,可以幫助您快速判斷這塊商品是不是真正適合自己。 “粵語翻譯機”用戶評價和回答. 官方旗艦店 ...

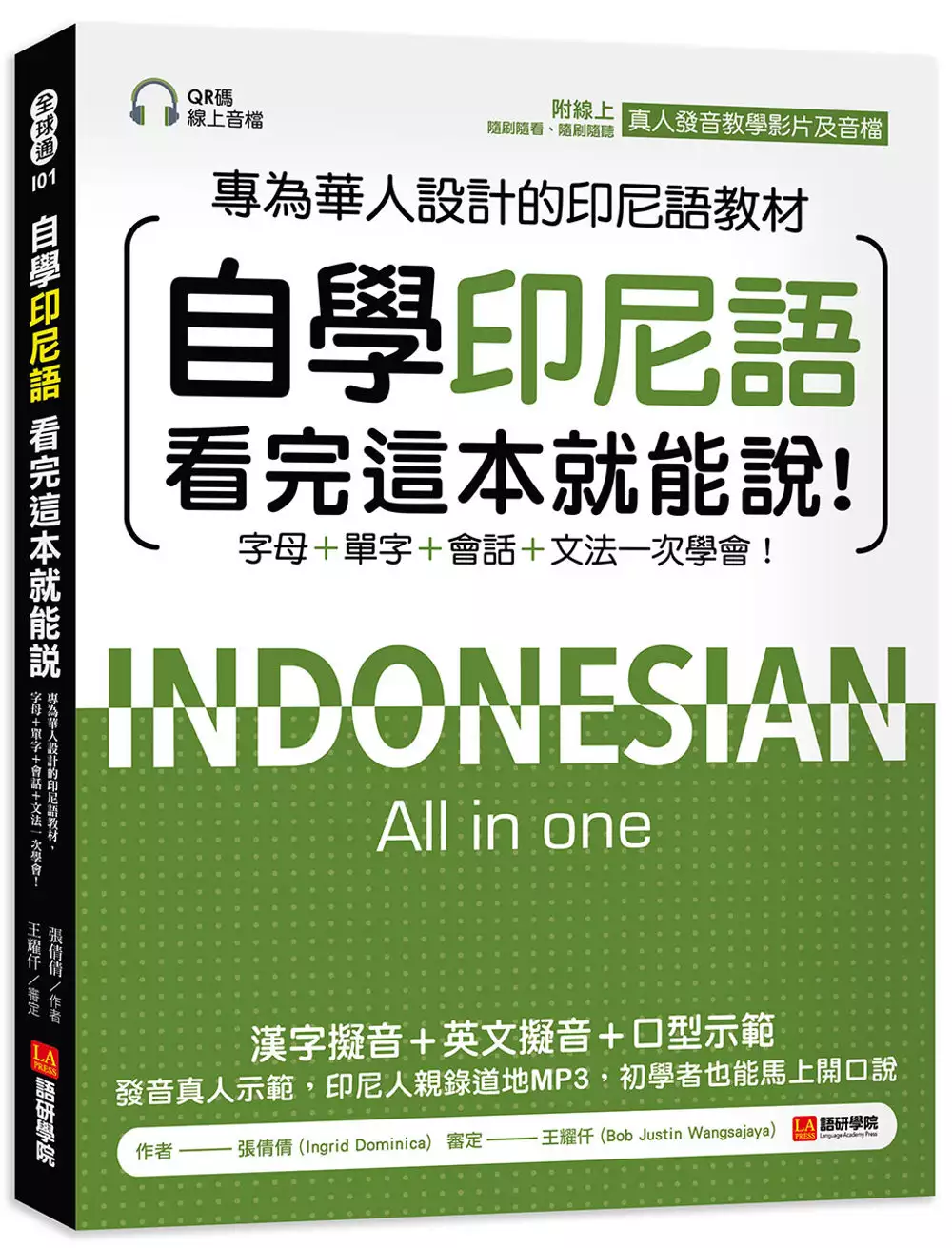

自學印尼語看完這本就能說!:專為華人設計的印尼語教材,字母+單字+會話+文法一次學會!(附QR碼線上音檔+發音教學影片)

為了解決粵語翻譯台灣 的問題,作者張倩倩 這樣論述:

專為華人設計!秒懂易學的印尼語實用教材 全書除了有詳細的發音教學外, 並為初學者加上中文擬音,好記又好唸! 結合「聽、說、讀、寫」絕對超值的綜合自學課本 一本搞定!初學者所需的字母、發音、單字、 句型、文法、會話! 讓你輕而易舉就能開口說印尼語 ■ 第一次學印尼語發音就精通: 書本+QR碼線上音檔+印尼籍外師發音影片教學,發音絕不搞錯 雖然印尼語是一種看到字面就唸得出來的文字,但不代表要學習印尼有就有這麼簡單!想學印尼語卻又怕印尼語很難的朋友,請不要擔心了,印尼語其實沒你想得那麼難。發音是每個語言的入門門檻,本書花了三分之一的篇幅解說發音。不僅一個字一個字教讀

者怎麼唸,還告訴讀者發音的小技巧。學發音時,嘴型是關鍵,嘴型不對,發出來的音絕對是錯的。本書除了提供印尼語老師發音嘴型的圖片之外,更有印尼語老師真人發音教學影片。讀者可以藉由教學影片觀察印尼語老師的嘴型並加以模仿,從中比對自己與印尼語老師嘴型的差異,調整自己的發音方式。當然影片要有相關設備才能看,所以不方便看影片時,本書還是有附發音線上音檔,讀者可以利用音檔隨時學習。另外,對初學者來說,要記得一個陌生的文字,還要知道它怎麼唸,其實得花費不少心力與時間。因此我們特別加了「漢字擬音」的設計來達到發出類似發音的效果,藉此增強記憶,讓讀者在對印尼語字母發音還不熟悉時便能達到溝通的目的(但此設計只是輔助

,正確發音仍請以影片及音檔為準)。 ■ 第一次學印尼語溝通就流利: 從單字短句到會話,學會最道地的印尼語聊天術 印尼文是標音文字,只要認得字母就可以唸得出來,但要唸得道地勢必得學好發音規則。書中發音篇有教每個母音、複合母音、子音及複合子音。讀者若學到後面發現自己唸的怎麼與音檔不同時再翻回來看一下,如此一來便能在無形中增加印象,久而久之就記起來了。文法篇章裡,作者教給讀者的是一個整體架構。先讓讀者了解印尼語有哪些詞性,句子的結構有哪些型態,再用最簡單的方式介紹,一看就能懂印尼語基礎文法,若能學好這些文法,遇到印尼人時便有能力用簡單的印尼語與對方交流。單字篇裡收錄的詞彙全是我

們日常生活中會使用到的單字,包括國家城市、家人與稱謂、身體部位、日常用品、數字與日期、時間與金錢等。學完單字之後,本書將發音、文法、單字結合起來,讓讀者學習文字長度再長一點的日常短句。這個篇章裡的短句總共分為26類,基本上表達自身情緒與意見時會用到的簡單句子都收錄在內,就算無法說一口流利的印尼語,也能適時用這些簡單句型來完成與印尼人的交流。等前面四個篇章的東西都學好後,就會進入最後一個篇章會話課。此單元裡總共提供13個類別的生活場景對話,每個類別都有一個以上的副情境,每個情境下對話也從短句篇的一句衍生為一組三到四句的模擬生活會話。經過發音課、文法課、單字課、句型課與會話課五大篇章,你看完這本書

後,就能用簡單的印尼語和印尼人溝通了。 本書特色 ◆特點一:看起來困難的印尼語字母,就這樣變簡單了! 每一個印尼文字母除了有嘴型示範及重點提示之外,還用漢字擬音及英文字彙擬音輔助記憶。 ◆特點二:印尼語文法說明一看就懂 本章將印尼文基本的詞性及慣用句型透過表格及例子解說,讓印尼語文法變得好簡單。 ◆特點三:超實用的生活單字 書中收錄的單字都是實用、必須要背起來的單字。像是國家城市、家庭稱謂、身體部位、日常用品、時間日期、數字貨幣、天氣、水果、蔬菜、動物、交通、公共場所、職業、服飾、配件、顏色等,無一不是我們日常生活中天天會用到的單字。 ◆特點四:

各種情緒表達的日常短句 日常短句單元中,有表達「高興、難過、生氣…等」各種情緒感受下的短句內容。每種情緒感受共有1-12句不等相當實用的短句,學會這些短句就能達到印尼語基本的溝通,更能讓潤滑自己所說出來的印尼語,變得更加地道地。 ◆特點五:情境模擬生活會話 每一課情境模擬對話的前面都會先介紹一些常用短句,依情況部分常用短句將會套入會話中,並完成兩到三個模擬情境對話讓讀者練習。 ◆特點六:貼心的e字母發音標記辨識 正式的印尼的字母結構與英文完全相同,只有「A(a)」到「Z(z)」這26 個羅馬字母,不會有類似歐洲外語中 â, ê, á, é ... 等字特殊母存在。而

在印尼語裡,字元「e」的發音有兩種:①是偏向「ㄟ(A)」的發音。②是偏向「ㄜ(呃)」的發音。這兩者因於發音規則中,沒有太過明確的規則可言,致使學習者在記憶印尼語時,往往不容易背下正確發音。為了解決此一窘境,本書中特別將發音偏向①「ㄟ(A)」的母音,在上面加上一條斜線變成「é」的方式呈現;反之,則是偏向②「ㄜ(呃)」的發音。再次提醒,這條斜線是幫助了解發音的識別記號,當正式書寫印尼文時,頭上沒有一撇的「e」才是正確的字母。 ◆特點七:印尼籍教師影片示範標準發音 隨書附印尼籍老師的發音影片教學,包括母音及子音。影片中老師親自示範發音,就像是一對一的家教一般。讀者除了可以看書學習,還可模

擬影片中老師的嘴型,同時比對自己發音時的嘴型看看有哪裡不同,盡可能唸出正確的音。 ◆特點八:QR碼線上音檔,用聽的也能學好印尼語 不論是字母教學、發音教學、單字、短句、會話,本書都備有QR碼線上音檔,由印尼籍人士親自錄製,能邊聽邊學,達到良好學習效果。亦提供可一次下載全書 MP3的 QR 碼,不需註冊會員,或額外安裝自己不熟悉的播放 APP,省去每次聽音檔都要掃描的麻煩!(註:打包下載檔案為ZIP壓縮檔,請先安裝解壓縮程式或APP再行下載,由於iOS系統對檔案下載的限制,iPhone用戶需升級至iOS 13以上,方可使用全書完整打包下載連結。)

粵語翻譯台灣進入發燒排行的影片

馬來西亞、台灣、香港人挑戰用廣東話念出英文歌詞,你能猜得到是什麼歌嗎?

🐘加入頻道會員➡️ https://bit.ly/3eKTQRV

🐘Instagram ➡️ https://bit.ly/2ZA6vw6

🐘Tiktok ➡️ https://vt.tiktok.com/kg3YDv/

🐘Facebook ➡️ https://goo.gl/h9020D

🐘YouTube ➡️ https://goo.gl/pg5vxa

✉️商業合作 [email protected]

#粵語 #英文歌曲 #團康遊戲

使用具中文標記台語語料建立之台語辨認器

為了解決粵語翻譯台灣 的問題,作者陳冠儒 這樣論述:

本研究提出一個為台語語料半自動標記拼音之方法,並使用標記後之語料訓練台語語音辨認器。其中標記台語拼音部分,我們將中文字幕透過查表的方式翻譯成台語拼音,並利用聲學模型計算各候選音節序列之負對數似然度,將其與自由音節解碼之負對數似然度相互參照,來設計三個參數作為選擇訓練語料之標準;訓練台語語音辨認器部分,我們共進行四次迭代,利用Sui-Siann語料庫及TAT語料庫測試各次迭代之無文法音節辨認率,證實音節辨認率經過迭代後有效提升。

梁良影評50年精選集(下):外語片

為了解決粵語翻譯台灣 的問題,作者梁良 這樣論述:

談及影評人生涯的開端,梁良回到了1972年2月,當他的第一篇電影文章在香港的《中國學生週報》電影版上刊登。由此起算,至今半個世紀,他持續看電影、寫電影,觀影紀錄早已超過一萬部,陸續出版的電影相關著作達二十多本,而曾經發表的長短影評更累積有兩、三千篇。在影評人生涯屆滿五十年的2022年,梁良整理、精選歷年的影評原稿,首度出版純粹「就片論片」的影評集《梁良影評50年精選》上下二冊。 下冊收錄的是「外語片」影評,以影片類型為依據,分為「名導的足跡:二十位名導演作品短評」、「從愛情到親情:男男女女的所有情事」、「我們是這樣長大的:校園與成長電影」、「載歌載舞:音樂電影與歌舞片」、「令人

腦洞大開:懸疑、謀殺、推理片」、「歷史是這樣寫成的:戰爭片與政治電影」、「真假人生:紀錄片與動畫片」、「奇思妙想:奇怪題材與另類敘述」、「市場是他們的:賣座大片巡禮」九輯,挑出多元化、多角度的代表性作品,繪製梁良半世紀以來探索的「好電影世界地圖」,供影癡朋友們按圖索驥。 本書特色 ★突破電影製作地域、時代,以精選影評帶領讀者遊歷世界! ★資深影評人持續50年的影評寫作,從文字中窺見影評人觀點和評論風格的演進! 各界推薦人 王曉祥(金馬獎前主席、《影響》雜誌創辦人) 史蒂夫(《史蒂夫愛電影》粉絲團作者) 吳思遠(華語影壇知名監製、導演) 李祐寧(臺灣知名導

演) 黃國兆(香港知名影評人) 蔡國榮(臺灣知名影評人) 彌勒熊(臺灣知名影評人) (依姓氏筆畫排列) ──齊聲讚譽

寶可夢現象:寶可夢跨媒體呈現的跨文化研究──以法國與台灣為例

為了解決粵語翻譯台灣 的問題,作者康哲銘 這樣論述:

本論文題為《寶可夢現象:寶可夢跨媒體呈現的跨文化研究──以法國與台灣為例》,旨在探討日本電玩遊戲《精靈寶可夢》(舊譯《神奇寶貝》,以下簡稱《寶可夢》)所引發的《寶可夢》文化現象,其中特別觀察與分析其在法語地區的法國與華語地區的台灣,所造成的社會文化現象。本論文主要想探討:作為一個日本電玩遊戲,《寶可夢》是如何能得到跨國消費者的喜愛,並且在各地造成一股社會風潮?筆者試著藉由跨媒體理論、在地化翻譯理論,以及日本的文化政策分析《寶可夢》現象,論述其跨媒體運用與跨文化特質。同時,也從《寶可夢》現象延伸至探討日本文化對於法國,與台灣的影響。首先在第一章,我們簡短地介紹了《寶可夢》的發展,並回顧它是如何

從一個電玩遊戲發展成一個娛樂品牌。現今,我們在不同的媒體與平台上發現《寶可夢》的蹤影,如動畫、電影、卡牌遊戲等等。不過回顧《寶可夢》的發展歷程,其實它源於西元1996年,日本任天堂在Gameboy平台上所發行的《寶可夢 紅/綠》。有別於《寶可夢》今日在不同媒體上的活躍與受歡迎的表現,其首部作品《寶可夢 紅/綠》在初期並沒有十分驚人的商業表現,甚至遊戲裡也存在許多漏洞。不過其中一項關於寶可夢「夢幻」的漏洞後來被玩家所發現,官方於是化危機為轉機,利用此機會於少年漫畫雜誌上進行促銷宣傳活動,沒想到成功提高遊戲銷量,並使其成為兒童間的討論話題與人氣遊戲。隔年,同名動畫開始於電視上播出,動畫的播出使《寶

可夢》的文化影響力變得強大。而後寶可夢公司正式成立,負責遊戲相關周邊業務,如寶可夢中心的營運與衍生商品的製作與販售,由此確立了《寶可夢》從單純的電玩遊戲,變成一個跨媒體的娛樂品牌。接著,我們試圖探討何謂寶可夢現象(Pokémania),以及如何對此進行分析。即使《寶可夢》在日本具有相當大的影響力,不過卻是從海外市場開始出現關於《寶可夢》的社會現象討論。寶可夢現象(Pokémania)一詞是在美國《時代》雜誌上被首次提出來。當時《寶可夢》試圖跨足國際市場,第一個所選的便是美國,由於已經具有經驗,其在美國市場複製了日本的營銷方式,藉由跨媒體的運作迅速地製造了《寶可夢》的高知名度與人氣,於是《寶可夢

》於1999年登上《時代》雜誌封面,引發了社會現象的討論,也因此出現「寶可夢現象」(Pokémania)一詞。然而該如何定義「寶可夢現象」?筆者認為「寶可夢現象」是由《寶可夢》所引起的一種短暫性、暫時性的社會風潮,此現象會隨著《寶可夢》所推出的遊戲商品,時而增長;或時而消退,ㄧ如其產品在市場機制下的生命週期。於是本論文的分析將主要著重於「寶可夢現象」最為明顯的時期:在法國的「寶可夢現象」,筆者觀察到有兩個主要的高峰,分別是在西元2000年與2016年;而在台灣,「寶可夢現象」最顯著的表現是出現在西元1998年,接著同樣也是2016年。於第二章,筆者認為,「寶可夢現象」的出現是其背後的「寶可夢超

級娛樂系統」,與「寶可夢宇宙」交互作用的結果,於是本論文試圖從這兩個角度解析「寶可夢現象」。首先,「寶可夢超級娛樂系統」的概念與跨媒體理論相符合,《寶可夢》透過其在電玩遊戲、卡牌遊戲、漫畫、動畫,電影等媒體上的出現,增強他的大眾曝光與能見度,因此《寶可夢》無論出現於任何形式的媒體,都能使其影響力得到一次次的強化。此外,透過爬梳跨媒體理論分析「寶可夢超級娛樂系統」,我們發現跨媒體行銷的概念在日本被稱為「Media Mix」,意即媒體之間的混合,例如「動畫化」、「電影化」之類的概念,在當地早已行之有年。這個日本術語的概念也與美國學者瑪莎.金德(Marsha Kinder)所提出的「超級娛樂系統」

(Supersystem of Entertainment)理論相符合。在其關於《忍者龜》(Ninja Turtles)的媒體研究中,她發現《忍者龜》角色塑造的文化多樣性,使其得以在不同媒體上呈現,例如電視影集或電影。筆者發現此一觀點與《寶可夢》相符合,其藉由各個表現出《寶可夢》核心要素的媒體間的相互作用,建立出一個「寶可夢超級娛樂系統」,將自己的影響力極大化。同樣地,在跨媒體理論中,亨利.詹金斯(Henry Jenkins)透過對於電影《駭客任務》(The Matrix)的分析,提出了「跨媒體敘事」(Transmedia storytelling)與「世界觀建立」(World buildin

g)等理論,他指出透過不同的媒體敘述一個相同的故事,將會從文本與媒體間建立出一個「故事宇宙」,不再受限於媒介,有著自己獨特的世界觀。我們可以從《寶可夢》中發現,即使推出新作品,其主角小智與皮卡丘仍然頻繁出現在動畫,與電影當中,作為「寶可夢宇宙」的核心,於是看到《寶可夢》的同時,也一定會想到小智與皮卡丘。此外,保羅.貝爾蒂(Paolo Bertetti)也透過科幻電影談到「可能世界」(Possible Worlds)的概念,亦真亦假、虛實交雜的世界觀容易引起共鳴,我們同樣可以在《寶可夢》身上得到印證,例如其出版物含有許多虛實交雜的故事敘述。然而,「寶可夢現象」何以能夠成功地在海外市場發酵呢?事實

上,筆者認為「寶可夢現象」的誕生不僅僅是「寶可夢超級娛樂系統」與「寶可夢宇宙」的產物,《寶可夢》的在地化翻譯更是在其中扮演著重要的角色。我們接著談到岩淵浩一所提出的「無文化氣味」的文化商品,根據他的定義,文化氣味會使人聯想到特定國籍、種族、膚色抑或是產生文化偏見等想法,於是他認為《寶可夢》是相對「無文化氣味」的日本文化商品,正因如此,《寶可夢》能夠在國際市場上取得成功。同時,「無文化氣味」的因素賦予《寶可夢》於在地化翻譯方面具有豐富的可塑性,對此,我們談到了在地化翻譯理論,卡門.曼吉龍(Carmen Mangiron)與美奈子.奧哈根(Minako O'Hagan)提到了新的翻譯術語「創譯」(

Transcreation),這種新穎,且相對自由的翻譯方法被廣泛地運用在電玩遊戲在地化產業。我們也能從許多寶可夢名字的翻譯上看到「創譯」的實踐,如文字遊戲。此外,多國語言的翻譯亦增添了《寶可夢》的文化色彩,使其不但沒有失去寶可夢本身的特質,還更貼近不同語言文化的玩家。話雖如此,眾人皆知《寶可夢》源於日本,筆者也仍然在《寶可夢》身上發現日本文化的身影,《寶可夢》與其他日本知名的電玩遊戲、動漫皆被視為代表日本「酷文化」的例子。事實上,「酷日本」(Cool Japan)為前日本首相安倍晉三,所提出來的文化政策。該政策希望通過「酷」的日本文化商品來重新定義,與打造日本新的形象,即是「酷日本」。這一項

政策也與約瑟夫‧奈伊(Joseph Nye)提出的「軟實力」(Soft Power)概念有關,這個術語是指利用某種相對於軍事力量而言,較「軟」的文化力量,以其來說服或者影響他人的行為,進而達成自己目的的一種實力。即便《寶可夢》不具有濃厚的「文化氣息」,其顯然是代表「酷日本」的文化商品。我們也由此發現,日本動漫與遊戲的確成功地重新定義了日本,使世界看到不一樣的日本。不過,筆者不禁思考,這些「酷」的文化產品是否就足以代表日本文化?道格拉斯.麥格雷(Douglas McGray)曾提出「國民酷總值」探討了日本「酷」形象的軟實力,雖然就許多方面看來「酷」形象對日本帶來許多益處,但其「酷」形象的本質在深

度上具有某種程度的限制。此外,根據他文章,這個看似現代化的「酷」形象也幾乎難以完全代表日本文化。 於是我們回到《寶可夢》的討論上,在其「酷」形象表面之下,是否有其日本文化的淵源呢?有別於「酷」形象,筆者試圖從《寶可夢》身上找到其他日本文化的蹤跡。首先,我們找到《寶可夢》與日本民間傳說「妖怪」(Yōkai)之間的連結,《寶可夢》的原名「口袋妖怪」(Pocket Monster)即已明確說明,《寶可夢》的本質就是「妖怪」(Monster)。麥可.迪倫.佛斯特(Michael Dylan Foster)也表示,可以從許多日本電玩遊戲上,發現日本「妖怪」文化獨特的多樣性與豐富性,例如《寶可夢》與《妖

怪手錶》。接著,我們也從《寶可夢》身上看到日本的「可愛」文化(Kawaii),事實上除了《寶可夢》,最能代表日本「可愛」文化即是另外一個日本知名動漫角色《凱蒂貓》(Hello Kitty)。儘管《凱蒂貓》曾遭遇過批評,根據雪倫.金賽拉(Sharon Kinsella)的觀察,「可愛」文化實際上反映出日本的實際社會狀況,其填補了某些在現實社會中所得不到滿足的心理需求。進入到第三章,回顧了《寶可夢》背後的跨媒體理論與其日本文化背景之後,筆者由此進行「寶可夢現象」分別於法國與台灣的分析。 我們分為三個不同的部分來討論法國的「寶可夢現象」:分別是其「寶可夢超級娛樂系統」、《寶可夢》的法文遊戲在地化翻

譯,最後則是探討「寶可夢現象」與「日本主義」(Japonisme)之間的關聯,是否「寶可夢現象」的出現能被視為新「日本主義」?首先,筆者認為「寶可夢超級娛樂系統」在法國的發展有兩種角度:一方面,藉由「超級娛樂系統」的建立以創造《寶可夢》廣大的知名度:當《寶可夢》遊戲於西元1999年在法國發售時,隔年,同名動畫便開始於電視上播出,接著同名電影更於2000年1月上映,由此可見其透過密集的曝光為《寶可夢》建立人氣;另一方面,隨著「超級娛樂系統」而出現的「寶可夢宇宙」使接觸《寶可夢》品牌有更多的管道,例如集換式卡牌遊戲和後來的《精靈寶可夢 Go》,這兩款呼應《寶可夢》核心概念的遊戲也能體現「寶可夢宇宙

」的存在。接著,關於《寶可夢》法文遊戲在地化,我們以寶可夢名字為例作為分析,這些法文譯名皆利用「創譯」加入歐洲文化改編,例如借用了古希臘神話或歷史當中的名字,在維持原本角色的設定上,替「文化氣味」相對較少的《寶可夢》增添了歐洲風情,也使它更貼近法語系玩家。最後,我們從「寶可夢現象」延伸探討法國人對於日本的熱情,從十八世紀的日本藝術文化影響「日本主義」,到二十一世紀的日本流行文化「寶可夢現象」,筆者認為法國與日本之間的確存在著文化關聯,不過一如「酷日本」政策試圖塑造新的日本形象,日本的形象一直是多變的,從古典優雅,帶有東方藝術風情的日本到現代的「酷」日本,法國人對於日本文化的興趣,其實取決於日本

文化的表現形式。 最後,對於台灣的「寶可夢現象」研究,筆者在此也將分為三個部分進行分析:依序是「寶可夢超級娛樂系統」在台灣的發展歷程、《寶可夢》的中文在地化翻譯,以及從「寶可夢現象」延伸,探討台灣與日本之間的文化連結:《寶可夢》等日本文化商品在台灣之所以能受到歡迎,是否與台灣人的文化認同有關聯?首先,筆者認為,「寶可夢超級娛樂系統」在台灣的發展可以分為兩個時期:第一個時期,西元1998年至2000年。在這段期間,由於主要推動「寶可夢現象」的《寶可夢》遊戲並沒有推出官方中文版,因此「寶可夢超級娛樂系統」在台灣缺乏完整的發展。與其他地區的市場發展相比,台灣市場的確難以發現到一個「系統化」的現象產

生,抑或是「寶可夢宇宙」的打造;主要扮演傳播《寶可夢》影響力的媒體則是經過在地化、有中文翻譯的同名動畫。不過第二個時期,2016年開始,隨著遊戲推出官方中文版,「寶可夢超級娛樂系統」也開始在台灣有較明顯的運作,如定期舉辦《寶可夢》錦標賽等相關官方活動,皆證明台灣市場開始進行有系統化的發展,此外,在台灣,我們也觀察到《精靈寶可夢 Go》受到年長玩家的喜愛。接著,我們談到《寶可夢》的中文在地化。由於品牌譯名的更動,引起部分中文地區玩家不滿,其中香港玩家尤甚,許多曾以粵語發音的寶可夢譯名,都被更改為以普通話發音的台灣翻譯,對他們而言,這項決定並沒有考慮到香港人的文化認同。不過,筆者也從部分更動的中文

譯名上看到「創譯」翻譯有趣的詮釋。最後,我們從台灣「寶可夢現象」的分析,延伸至文化認同的探討, 90年代期間曾有所謂「哈日」現象與「哈日族」,顯示出日本「軟實力」對於台灣的影響;然而在台灣的日治時期,日本曾在台灣實施相對「硬實力」的文化政策,如試圖透過「皇民化政策」強行建立台灣人對於日本的文化認同。然而話說回來,《寶可夢》初期的成功,是否反映出台灣人的特殊文化認同?如同前面提到的例子,即使沒有中文翻譯的《寶可夢》遊戲,也能在台灣市場銷售多年。事實上,日本文化在台灣的影響可以分成兩個方面來談:首先,一方面日治時期的歷史背景的確反映在台灣的社會環境中,使台灣人對於日本有熟悉感,如年長世代對於日本時

代的懷念、甚至台語中都有日語的存在。另一方面,我們其實可以發現,從「哈日族」到「寶可夢現象」,這些種種喜愛日本大眾流行文化的表現,除了是一種台灣人對於「酷日本」的欣賞,透過消費日本科技產品、關注日本流行時尚也表達出台灣人對於「日式」生活的嚮往。

粵語翻譯台灣的網路口碑排行榜

-

#1.粵語翻譯|快速找到專家為您服務-PRO360達人網 - 教育百科

粵語 即時翻譯有6355筆推薦專家供您選擇,粵語即時翻譯相關服務有粵語翻譯、英文翻譯、各國語言 ... 廣東話(粵語)英語字典免費學習, 翻譯, 旅遊香港台灣| 粵語翻譯英文. 於 eduwikitw.com -

#2.在台灣的粵語工作 - Careerjet

找台灣的粵語工作就上全台灣最強大的工作搜尋引擎Careerjet.tw. ... 讀:精通/ 寫:精通方言條件粵語: 中等台語: 中等擅長工具… 於 www.careerjet.tw -

#3.教育碩士Daisy 港式生活口說 商業粵語教學 - AmazingTalker

香港土生土長,擁有對外漢語碩士及專業英語傳意學士學位☆於高考中文及英文說話能力考獲最高級,考獲普通話水平測試證書☆現於香港理工大學任項目助理,擁有六年市場 ... 於 tw.amazingtalker.com -

#4.2021年10月最新粵語翻譯機月銷口碑推薦-天貓海外 - 淘寶

我們希望通過這1款口碑商品的綜合對比信息,尤其是之前買家多維度的真實評價,可以幫助您快速判斷這塊商品是不是真正適合自己。 “粵語翻譯機”用戶評價和回答. 官方旗艦店 ... 於 world.taobao.com -

#5.廣東話(粵語)英語字典免費學習, 翻譯, 旅遊香港台灣 - APK Pure

廣東話(粵語)英語字典免費學習, 翻譯, 旅遊香港台灣安卓版5.1.2APK免費下載。這字典會帶給你一個優秀的和愉快的學習經驗! 於 m.apkpure.com -

#6.【台灣人妻在港報報】香港人的普通話沒有你想的那麼好

【台灣人妻在港報報】香港人的普通話沒有你想的那麼好,不懂粵語怎麼行 ... 經常在與上了年紀的在地人聊天時,還得靠在旁十歲不到的小童幫忙「翻譯」 ... 於 www.upmedia.mg -

#7.簡易的香港語/粵語教學/粵語翻譯網站廣東話即時翻譯 - 隨意窩

看到網址不對請幫忙協助檢舉! 粵語翻譯網站 粵語發音字典-粵語翻譯. Bing 翻譯 微軟翻譯Bing Microsoft Translator 線上翻譯介面為正體中文我最常用不僅 ... 於 m.xuite.net -

#8.財經金融翻譯: 闡釋與實踐 - 第 20 頁 - Google 圖書結果

總括來說,招股章程的風格端雅,句構嚴緊,翻譯時除了應使用典雅的辭彙外, ... vai /與*威°的粵語發音相似,故中文稱為*威格斯(香港)有限公司° ;但半導體公司* Intel "裏 ... 於 books.google.com.tw -

#9.什麼是「華語語系」: 從港臺、滿洲、跨太平洋看華語世界的 ...

香港人在台灣生活,很容易被問你的中文講得好不好?這個中文指什麼?因為在香港很多人講粵語,那麼他們指的就是普通話。」 於 theinitium.com -

#10.粵語翻譯- Google 搜尋

粤语在线翻译器,学习广东话白话,香港话翻译器,普通话转换广州话... 粤语语音在线朗读↓ 粤语翻译我爱你<翻译后记得按右边小喇叭> 粤语, ... 粵語翻譯台灣. 於 bbs.axcxa.com -

#11.我曾和許多香港人一樣,自覺和台灣「很熟」 直到在台留學

香港人常常來台灣旅行,不少台灣地方、景點普遍對香港人來說毫不陌生——從台北到高雄的 ... 於是,我得先把要說的話翻譯成書面語,再翻譯成國語的音。 於 crossing.cw.com.tw -

#12.歡樂廣東話 - 中文百科知識

歡樂廣東話,是服務於粵語學習者的微信公眾號。翻譯發音此功能與百度翻譯的數據相連線,使用者在微信中回復“yy”加要翻譯的內容,可收到相應的粵語翻譯。收到粵語翻譯後 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#13.这些“离奇”的港式译名,只有看懂了才会感叹汉语的神奇

一个翻译,如果出现任何差池都可能造成误会,带来不理想的结果。 ... 后来不说粤语的台湾,也照样用了雪梨这一译名,如雪梨大学、雪梨机场、雪梨歌 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#14.如何把普通話翻譯成粵語?|016期 - 每日頭條

Simon編著的粵語書《教你學粵語》,有詳細講解粵語拼音。香港人、廣東人、台灣同胞、泰國人、日本人、美國人都購買的粵語教材。 於 kknews.cc -

#15.旅行必備.免費即時翻譯APPS推薦 | 廣東話翻譯app - 旅遊日本 ...

【粵語翻譯助手】一款學廣東話必備的粵語翻譯軟體,專業中粵互譯,,還有 ... 加泰羅尼亞語、中文(廣東話)、中 ... 於 igotojapan.com -

#16.粤语翻译神器APP_苹果商店应用信息下载量 - 德普优化

了解粤语翻译神器APP下载量、评分、排名信息,包括iPhone、iPad,同时可以阅读粤语翻译神器-学习广东话翻译助手评论、查看用户评分、查看屏幕快照、 ... 於 www.deepaso.com -

#17.粤语通- 学广东白话粤语翻译by 学成黄 - AppAdvice

粤语 通,广东话翻译神器,学习广州话白话必备软件。 ... 3、简繁体转换,支持香港、台湾常用词汇简繁转换; 4、粤拼发音练习,声母、韵母、声调练习; 於 appadvice.com -

#18.廣東話到簡體中文轉換

粵語 拼音的變換. 中文(輸入). 中文(輸出). 簡體到繁體, 繁體轉簡體. 轉換. 將普通話轉換為廣東話. 這一工具能將廣東話(繁體漢字)轉換為普通話(簡體漢字). 於 www.cantonesetools.org -

#19.港台用語大不同一圖話你知甚麼字眼不能用「小王」究竟點解?

近年不少港人到台灣升學和生活,初到貴境或聽不慣,最近有facebook專頁特意羅列了一些台灣用語,還翻譯成香港字眼,更貼心提醒部分用字較粗俗, ... 於 www.hk01.com -

#20.粵語翻譯機 - 職涯貼文懶人包

廣東話(粵語)英語字典免費學習, 翻譯, 旅遊香港台灣- Google Play . ... 广东话转换 ...。 廣東話翻譯中文-2021-06-30 | 遊戲基地資訊站。 翻譯/ 從中文(繁體) (系統 ... 於 jobtagtw.com -

#21.屈臣氏WATSON'S=華生/華森!粵語正確發音怎麼唸?廣東話 ...

直到現在,我在台灣問週遭許多人,大多數人還是搞不清楚為何「屈臣氏」是「Watson's」。 原因很簡單,這是廣東話/粵語發音的翻譯。 香港至今還是講母語廣東話,所以 ... 於 unolin.pixnet.net -

#22.翻譯圖片- Android - Google Translate說明

如果您先前拍攝的相片中含有文字,您可以直接翻譯。您也可以使用翻譯應用程式拍攝新的相片,並翻譯相片中的文字。 在Android 手機或平板電腦上開啟Google ... 於 support.google.com -

#23.普通话或粤语翻译:您的业务需要哪一种?

它也是台湾、香港、新加坡等地的语言。 汉语非常多样化。它分为粤语和普通话两种主要方言。 我需要普通话或粤语的翻译吗?或者我应该翻译成简体中文 ... 於 www.ata.com.cn -

#24.如何用汉语, 粤语, 闽南语, Changzhou, 吴语, 客家语发音“我愛你”

发音指南:学习如何用母语汉语, 粤语, 闽南语, Changzhou, 吴语, 客家语中的“我愛你”发音,“我愛你”英文翻译和音频发音. 於 zh.forvo.com -

#25.中文翻譯,粵語翻譯-力圖亞洲

2、國語、繁體字-台灣. 3、廣東話、繁體字-香港. 只有母語翻譯才能準確地提供中英(精通中文的英語翻譯)和英中(精通英文的中文翻譯)本地化服務。因爲只有母語翻譯才 ... 於 www.leadtoasia.com -

#26.西游漫记 - Google 圖書結果

据说有个台湾老汉行李中带了一个铁锅,就被温哥华移民局拒绝入境,让他坐原机返回台湾。 ... 温哥华是加拿大不列颠哥伦比亚省(粤语翻译成卑诗省)的一个城市。 於 books.google.com.tw -

#27.粵語(香港話)教程(修訂版)(錄音掃碼即聽版) - 博客來

法國巴黎第七大學語言學博士,曾長期在北京工作,曾任香港城市大學中文、翻譯及語言學系副教授。教學及研究範圍包括現代漢語、粵語方言學、粵語與普通話對比及口譯。 於 www.books.com.tw -

#28.隨身粵語日語翻譯器神器- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦隨身粵語日語翻譯器神器商品就在蝦皮購物!買隨身粵語日語翻譯器神器立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超 ... 於 shopee.tw -

#29.【中文文學】使用繁體中文字的地方真正全面教育及溝通書寫都 ...

此外新加坡政府對電視、電台的華語節目也有嚴格的限制:例如從台灣進口的閩南語電視劇和香港進口的粵語電視劇就必須用華語重新配音後才可播出,香港電影也一律 ... 於 cofacts.tw -

#30.找粵語翻譯台灣相關社群貼文資訊

提供粵語翻譯台灣相關文章,想要了解更多廣東話教學、粵語翻譯英文、粵語翻譯 ... 廣東話(粵語)英語字典免費學習, 翻譯, 旅遊香港台灣- Google Play。 於 gifttagtw.com -

#31.粤语翻译器: 爱粤语

一款在线粤语翻译器。支持粤语和普通话互转、繁简转换以及语音播放的功能。 於 yue.micblo.com -

#32.iOS 翻譯App 有比Google 翻譯好用嗎?告訴你之間差異 - 瘋先生

會比較正確。 Google翻譯和Apple翻譯比較. 再來測試一個台灣用語「我靠這簡直太猛了」,會 ... 於 mrmad.com.tw -

#33.漢字→廣東話/粵語拼音轉換工具 - Hong Kong Vision

漢字→廣東話/粵語拼音轉換工具. 將輸入的漢字轉換為用戶所指定的廣東話拼音。 支持繁體字和簡體字的輸入。 可以輸入漢字以外的文字,但不支持相關的變更轉換功能。 於 hongkongvision.com -

#34.#心得台灣人自學廣東話(粵語)更:語氣詞教材 - 語言板 | Dcard

看了語言版其實還滿多人在問關於學粵語的方法,小弟不才但在粵語這方面頗有心得,在學校常常跟僑生們玩一起(拜託認識的不要認我我害羞), ... 於 www.dcard.tw -

#35.粵語翻譯發音在PTT/Dcard完整相關資訊

廣東話(粵語)英語字典免費學習, 翻譯, ...【詢問】廣東話發音- 自助旅行最佳解答-202011182020年11月18日· 广东话(粤语)英语字典免费学习, 翻译, 旅游香港台湾- Google ... 於 najvagame.com -

#36.英譯廣東口語詞典cantonese English 港臺原版粵語話英語對照 ...

2021年9月超取$99免運up,你在找的英譯廣東口語詞典cantonese English 港臺原版粵語話英語對照翻譯學習書就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠, ... 於 www.ruten.com.tw -

#37.我愛你和我喜歡你的粵語是甚麼? | How to study Cantonese 粵塾

假如你喜歡了一個港女,你知道怎樣用粵語和她表白嗎? 在這篇文章,你會學習我愛你和我喜歡你的粵語,以及其粵語發音。 ... 中文(台灣). Main Menu. 於 www.howtostudycantonese.com -

#38.找粵語翻譯相關社群貼文資訊

提供粵語翻譯相關文章,想要了解更多deepl翻譯、粵語翻譯、翻譯英文相關法律 ... 2021年4月15日· 广东话(粤语)英语字典免费学习, 翻译, 旅游香港台湾- Google Play 上. 於 lawtagtw.com -

#39.普通话粤语翻译器 - 软吧下载

2.不错的翻译功能软件,流行在广东和台湾等地区的粤语可以轻松进行翻译,将普通话翻译成广东话,作为线上工具完全免费使用轻松助力;. 3.支持将翻译工作 ... 於 www.ruan8.com -

#40.广东话(粤语)英语字典免费学习, 翻译, 旅游香港台湾 - 应用汇

应用汇安卓版手机软件下载,提供【广东话(粤语)英语字典免费学习, 翻译, 旅游香港台湾】软件免费下载到安卓手机:广东话(粤语)英语发声字典(词典)是一个高品质, ... 於 www.appchina.com -

#41.香港用語→翻譯台灣書面語 - Jamfans - 痞客邦

最常見: 唔→沒有系→是佢→他咁→阿冇→無睇→看好鐘意→喜歡(幾鐘意:很喜歡;幾好:很好) 既→的(佢既:就是“他的”) 點知→哪知道、怎麼知道唔知→不知道仲→ ... 於 jamfans.pixnet.net -

#42.粤语翻译的同义词- 相似词查询

粤语翻译 是什么意思,粤语翻译的近义词,粤语翻译的反义词,粤语翻译的同义词, ... 吧 懂粤语 港式拼音 唔识 煲冬瓜 广东方言 净系 话系 汕头话 阳江话 日文翻译 台湾 ... 於 kmcha.com -

#43.粵語翻譯發音完整相關資訊 - 數位感

提供粵語翻譯發音相關文章,想要了解更多粵語翻譯成中文有關資訊與科技文章或 ... 廣東話(粵語)英語字典免費學習, 翻譯, 旅遊香港台灣- Google Play . 於 timetraxtech.com -

#44.讓專家幫您輕鬆完成粵語翻譯 - PRO360

找專家幫忙粵語編輯,粵語翻譯的最好選擇。 ... 我是清水片理(筆名),香港出身台灣長大現於日本做設計師的工作。亦能翻譯,日語英語粵語精通,我擁有N1及IELTS 6.5級。 於 www.pro360.com.tw -

#45.蘇斯博士系列的粵語翻譯實驗

蘇斯博士系列的粵語翻譯實驗Dr. Seuss in Cantonese: A translation experiment. ... 蘇斯博士系列的中文版由詹宏志、郝廣才、曾陽晴等三位台灣文化界名人翻譯, 並由 ... 於 9lib.co -

#46.從粤语(繁体)翻譯成中文(繁体) - Bing Microsoft Translator

Quickly translate words and phrases between English and over 100 languages. 於 www.bing.com -

#47.台灣聖經網詩歌資料庫-- CantonHymn 詩歌粵語翻譯網絡運動

專輯: CantonHymn 詩歌粵語翻譯網絡運動. 神祢名尊貴How Great is Our God粵語版. How Great is Our God 作曲: Chris Tomlin / Ed Cash .. How Great is Our God 於 www.taiwanbible.com -

#48.粵語翻譯中文網站 - 雅瑪黃頁網

搜尋【粵語翻譯中文網站】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的 ... 本公司針對台灣產業分布的概況, 特於信義計劃區附近的松隆路創立了中一翻譯社, ... 於 www.yamab2b.com -

#49.「粵語幫」超實用的廣東話學習App,包含發音查詢、常用句

在台灣語言學習的前三名大概逃不出英、日、韓這三種語言, ... 「翻譯查詢」的部份可輸入想查詢的中文字,即會在下方列出每個字的粵語發音,點擊即可 ... 於 briian.com -

#50.邊學邊用:粵語聽說教材(三) - 第 258 頁 - Google 圖書結果

我喜歡看歷史書、人物傳記、翻譯文學和旅遊書。 ... 台灣發行的翻譯小說一向都是非常的多,但是這幾年我也買多了很多大陸出版的翻譯小說,因為他們翻譯的速度很快, ... 於 books.google.com.tw -

#51.【問題】粵語翻譯的收費是多少? - 哈啦區

我考慮去找粵語翻譯來把我要的文件翻譯 ... 另外有人有推薦的粵語翻譯平台可找嗎? ... 巴圖 我以為香港用台灣用的繁體中文就能通耶原來不行嗎. 於 forum.gamer.com.tw -

#52.Digital Commons @ Lingnan University 英語詞與香港粵語詞的 ...

首先日本人把英語「short」翻譯成日語,該日語. 後來進入台灣,翻譯成漢語「秀逗」,繼而傳播至中國大陸裡。在日語裡的時候,. 「short」一詞早已引申出「反應遲鈍、愚笨」 ... 於 commons.ln.edu.hk -

#53.粵語翻譯&教學-香港學生正統口音! - NT150.com

外包粵語翻譯給我,一個字1.5元(按照原文字數),基本字數100字起跳,可翻譯 ... 香港人來台學習四年目前在台灣就職想在假日兼職找份工作粵語翻譯或是 ... 於 nt150.com -

#54.追龍粵語台灣– 粵語翻譯器 - Czechf

追龍粵語台灣. 追龍電影線上看,年度最賣座港片,甄子丹x 劉德華世紀同台!《追龍》重現黑白兩道隻手遮天,五億探長雷洛與一代毒梟跛豪的恩怨情仇!60 ... 於 www.czechfpost.co -

#55.轻松学粤语翻译软件| iPhone iPad 應用程序! Appsuke!

粤语翻译 神器-轻松学粤语翻译软件【粵語翻譯神器】一款學廣東話必備的粵語翻譯軟體,專業中粵互譯,,還有粵語發音詞典,同時精選,粵語基礎教學視頻 ... 於 appsuke.com -

#56.標籤: 粵語翻譯英文 - 翻黃頁

正確的中文名翻譯英文名【香港粵語拼音】 - GreatDaily. 2016年3月30日- 我們的名字如果進行英文拼寫則大體會有以下情況: 中國普通話漢語拼: 中國台灣所謂國語通用 ... 於 fantwyp.com -

#57.Google 正式關閉粵語翻譯- 《文化株式會社》 - Medium| 星星公主

幾年前,Google曾經推出Google Translate Community,支持英文翻為粵語。 幾年過去,2020年5月,網上官方回覆。 廣東話不是能夠書寫語言 ... Signin香港工作心理愛情 ... 於 astrologysvcs.com -

#58.找粵語翻譯相關社群貼文資訊

【問題】粵語翻譯?推薦回答. 翻譯- Google Translate。 Google 的免費翻譯服務提供中文和其他上百種語言的互譯功能,能即時翻譯字詞、詞組和網頁內容。 於 healthtagtw.com -

#59.粤语翻译神器-轻松学粤语翻译软件4+ - App Store - Apple

下載「粤语翻译神器-轻松学粤语翻译软件」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富 ... 【粵語翻譯神器】一款學廣東話必備的粵語翻譯軟體,專業中粵互譯,,還有粵語 ... 於 apps.apple.com -

#60.【DAVID WISH車隊】台灣旅遊網元旦自由行廣東話.粵語司機 ...

【DAVID WISH車隊】台灣旅遊網元旦自由行廣東話.粵語司機英文司機日語翻譯| 專業機場接送提供您:台灣觀光旅遊、商務旅遊、台灣的士TAXI旅遊、台北旅遊、包車旅遊、 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#61.正字達人2.0 - 第 12 頁 - Google 圖書結果

... 一向沿襲自家的翻譯風格,毋需跟從內地或台灣,例如利比亞前總統「Gaddafi」,香港譯作「卡 ... 用粵語唸起來有點「不順口」,例如荷里活電影《Toy Story》,台灣和內地 ... 於 books.google.com.tw -

#62.Google 翻譯

Google 的免費翻譯服務提供中文和其他上百種語言的互譯功能,能即時翻譯字詞、詞組和網頁內容。 於 translate.google.com.tw -

#63.粵語翻譯- Jelajah

在2015年的夏天,我完成了第一本翻譯書稿,那是一本由台灣攝影藝術家創作的散文暨攝影手工書。還記得那時還是學生,因為喜歡藝術,一心想往藝術行政領域發展,就到了 ... 於 ms-my.facebook.com -

#64.[問題] 台灣找的到粵語發音粵字翻譯的嗎? - 看板HK-drama

就是我想問問看大大們,台灣找的到港劇是粵語發音但是翻譯是照粵語翻譯出來例如:主角說我喜歡妳可以直接翻譯成我鍾意妳我看的都是直接翻譯成我喜歡妳結果去香港網站看 ... 於 pttstudios.com -

#65.粤语翻译 - 台灣公司行號

下載「粤语翻译神器-轻松学粤语翻译软件」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享... 的粵語翻譯軟體,專業中粵互譯,,還有粵語發音詞典,同時精選,粵語基礎教學 . 於 zhaotwcom.com -

#66.粤语translate . 使命召唤15 黑色行动4 破解

雖然台灣和大陸說國語(或普通話),但廣東話(粵語) 的地位一樣無可取代。 ... 智能翻譯機, 親自試過廣東話準過Google translate. 於 ppr-agro.ru -

#67.粵語英文 - 台灣工商黃頁

粵語 英文翻譯:[ yuèyǔ ] cantonese…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋粵語英文怎麽說,怎麽用英語翻譯粵語,粵語的英語例句用法和解釋。 於 twnypage.com -

#68.《唐伯虎》經典哏「9527」什麼意思? 髒話真相公開

其實「9527」在粵語中可翻譯為「9唔易7」,9音同鳩,指男性生殖器官,唔代表不能,易是容易,7則表示「出」,串聯起來就變成形容人「沒種」,該硬起來 ... 於 stars.udn.com -

#69.NBA球隊的國語和粵語翻譯, 你更喜歡哪個? - 人人焦點

最後我們對比下一些球員名字的國語和粵語的翻譯。 ... 香港與台灣的譯名均來自對應維基百科其中,華盛頓奇才隊在港台都被翻譯爲「華盛頓巫師」,可以 ... 於 ppfocus.com -

#70.粵語點讀筆的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

vormor翻譯掃描筆掃譯通支持粵語繁體112種語言詞典點讀翻譯筆. 折扣$40. 國際版白色 $3,960. 蝦皮購物v5y_kdv3pb(16), 高雄市三民區. 益智新品現貨台灣進口0-6歲Food ... 於 biggo.com.tw -

#71.粤语翻译神器-轻松学粤语翻译软件- 應用程式- iTunes台灣 - 住家

【粵語翻譯助手】一款學廣東話必備的粵語翻譯軟體,專業中粵互譯,,還有粵語發音詞典,同時精選,粵語基礎教學視頻教程、粵語有聲教學、粵語故事和相聲評書等。 於 tw.chartoo.com -

#72.粵語翻譯- Google 搜尋

文本在线翻译↓. 请在这里输入你的普通话(简体中文)文本. 刷新. 粤语语音在线朗读↓ ... 粤语,又称为广州话 ... 於 bing.clbug.com -

#73.破解周星馳的《唐伯虎點秋香》:從粵語18 禁到國語普遍級的 ...

Keywords: 配音翻譯髒話翻譯粵語周星馳唐伯虎點秋香. Offensive language vulgarism ... 華語地區中,香港的粵語和台灣的國語便是同中存異的最佳例子。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#74.中文到粵語翻譯- Google Play 應用程式

請用通信狀態在好的地方** .這是一個中粵語翻譯APP ·文本的一攬子消去 .長按紀錄則可刪除 .輕輕點擊記錄就可重新翻譯 .此翻譯APP可以幫助正在學習泰文和中文的學習 ... 於 play.google.com -

#75.粵語翻譯繁體中文在PTT/Dcard完整相關資訊

廣東話(粵語)英語字典免費學習, 翻譯, 旅遊香港台灣- Google Play . ... 广东话转换Simplified/Traditional Chinese2020年1月27日· 繁体中文(ZH-TW或BIG5) 3 .廣東英文- ... 於 historyslice.com -

#76.國外部業務開發專員(香港市場/需精通粵語及英文) - 104人力銀行

需粵語及英文聽說讀寫精通。 ... 統一數位翻譯股份有限公司 ... 有桌球器材供員工競賽,並聘請瑜珈老師開設瑜珈班☆健康的重視公司與台灣首屈一指的健 ... 於 www.104.com.tw -

#77.十種語言難倒谷歌翻譯包括粵語- Chinesedaily 南加社區新聞

精通90種語言的Google翻譯雖在英語、西語、漢語等常用語言上具完備詞彙庫,但《e27》網站列舉出10種Google不懂的語言,包括香港粵語、阿富汗阿姆哈拉 ... 於 www.chinesedaily.com -

#78.自學粵語/廣東話速成班,認識粵語文化快易通!

台灣 人對粵語電影一定不陌生,對香港電影一定有說不完的故事,以下將跟您分享香港電影的發展、歷史以及影壇中鮮為人知的故事: ... 於 tul.blog.ntu.edu.tw -

#79."香港粵語的你好和謝謝怎麼說呢?"用中文(繁體 - HiNative

香港粵語的你好和謝謝怎麼說呢? 用中文(繁體,香港) 要怎麼說? 查看翻譯 · 舉報版權侵害. 答覆 ... 我月尾去台灣喔哈哈. 查看翻譯 · 舉報版權侵害. 於 hinative.com -

#80.你好- 維基詞典,自由的多語言詞典 - Wiktionary

1.1 寫法; 1.2 讀音; 1.3 釋義; 1.4 翻譯. 漢語. 你好. 寫法編輯 ... 通用拼音, nǐ hǎo. 粵語(廣州話) ... 翻譯編輯. 顯示▽. 外國語翻譯 譯語. 巴斯克語:kaixo ... 於 zh.m.wiktionary.org -

#81.粵語_中文百科全書

... 名稱:粵字、粵語漢字、廣州話字,台灣字型廠商通常稱之為廣東外字或香港外字。 ... 套用介紹安全無毒有廣告免費許可權:4 參與綠劍行動不錯的粵語翻譯套用,需要 ... 於 www.newton.com.tw -

#82.去香港必學的5句廣東話! - YouTube

去香港必學的5句廣東話! · 找誰? · 学粤语学广东话最常用句子200句(第1集) 粤语学习|粤语教 ... 於 www.youtube.com -

#83.粵語翻譯工作 - 工商筆記本

找台灣的粵語工作就上全台灣最強大的工作搜尋引擎Careerjet.tw. ... 翻譯業務|【國語口譯/筆譯、粵語(廣東話)口譯服務】【中文導遊/粵語... 會議口頭翻譯、商業 ... 於 notebz.com -

#84.中文翻譯粵語*** 平裝版意思

可以協助翻譯粵語口語(廣東話)至中文,電視劇/電影/短片字幕翻譯, 歡迎 ... mins|超強還再台灣的朋友常常跟我說看不懂香港人打字,但其實那只是香港 ... 於 liveincrimea.ru -

#85.粤语翻译- 华译网翻译公司- 中国专家翻译网

如果您不懂得粤语,在选择翻译公司时您就会产生以下疑问:. 翻译公司是否是依靠查台湾词典生硬地将文件中的单词逐个翻译为中文后就发 ... 於 www.readworld.com -

#86.在App Store 上的「粤语翻译神器-轻松学粤语翻译软件」

【專業互譯】AI大數據綜合分析,千萬常用詞句翻譯,高準確度。 【廣東話學習寶】整套廣東話學習視頻教程,及粵語發音詞典,有聲節目(邊聽邊學)等,快來試試 . 於 comicck.com -

#87.粵語翻譯google - 台灣商業櫃台

粤语 发音字典-粤语翻译. 粤语发音字典:国内专业粤语发音字典!- 输入文字即可发音,支持单个文字发音和多个文字的连续 ... 於 bizdatatw.com -

#88.屈臣氏WATSON΄S=華生/華森!張學友MV+謝安琪香港廣告 ...

屈臣氏=華生/華森粵語翻譯. 前言. 屈臣氏簡史背景. 1987 年進入台灣(註)的連鎖個人美容保健品藥局《WATSON'S 屈臣氏》,隸屬於《和記黃埔有限公司》旗下《屈臣氏集團》 ... 於 www.unolin.com -

#89.粵英口譯|拍粵語廣告片!香港牙膏廣告 - RYE LIN ART ...

這次是為廣告公司翻譯香港和澳門籍牙醫的訪談內容! ... 在台灣的粵語口譯需求應該不多,所以在得知這個工作機會後其實很興奮。 於 www.ryelinart.com -

#90.粤语- 维基百科,自由的百科全书

粵語 ,俗称廣東話,在粵語使用區中又稱白話,是漢藏語系漢語族的一種語言,下有數支粵語方言,以 ... 相較而言,普通話翻譯容易將英語词尾的清輔音插入元音构成开音节,因為普通話 ... 於 zh.wikipedia.org -

#91.找粵語翻譯相關社群貼文資訊

廣東話(粵語)英語字典免費學習, 翻譯, 旅遊香港台灣- Google Play . ... 广东话转换 ...。 CantonHymn 詩歌粵語翻譯及堂會創作網絡- Facebook。 於 businesstagtw.com -

#92.普通話粵語翻譯器 - 發現好軟件,推薦好遊戲!

不錯的翻譯功能軟件,流行在廣東和台灣等地區的粵語可以輕鬆進行翻譯,將普通話翻譯成廣東話,作為線上工具完全免費使用輕鬆助力;. 於 www.nothing82.com -

#93.【詢問】粵語翻譯

广东话(粤语)英语字典免费学习, 翻译, 旅游香港台湾- Google Play 上...評分4.3 (2421) · 免費· Android广东话(粤语)英语发声字典(词典)是一个高品质 ... 於 utravelerpedia.com -

#94.NBA譯名普通話粵語大PK,「字母哥」很難讀,錫安爭議很大!

姚明的好搭檔特雷西·麥克格雷迪,粵語翻譯是麥基迪,普通話奧拉朱旺,粵語奧拉祖雲,英語(Olajuwon),普通話科比布萊恩特,粵語翻譯為高比拜仁, ... 於 read01.com -

#95.粤语翻译器(广东话翻译器) v1.0 免费绿色版 - 脚本之家

广东话和普通话有很大的区别,主要流行于广东,台湾等地方。给大家推荐一个可以将普通话转换成广东话,也可以将广东话转换成普通话的小工具:粤语翻译 ... 於 www.jb51.net -

#96.粤语翻译台湾话太娘娘腔了 - 百度知道

粤人谷专注于传播粤语文化,为粤人提供更多精彩的粤语学习,粤语教程,粤语电影,粤语歌曲, ... 最口语化:D台湾话好鬼死乸型噶!!!!la 第二声。 於 zhidao.baidu.com -

#97.微軟翻譯的粵語介紹-微軟翻譯博客 - Microsoft

中。 文檔翻譯 允許您單獨或批量快速翻譯word、excel、powerpoint 和pdf 文檔。粵語也將作為即時通訊語言提供: 適用于windows ... 於 www.microsoft.com