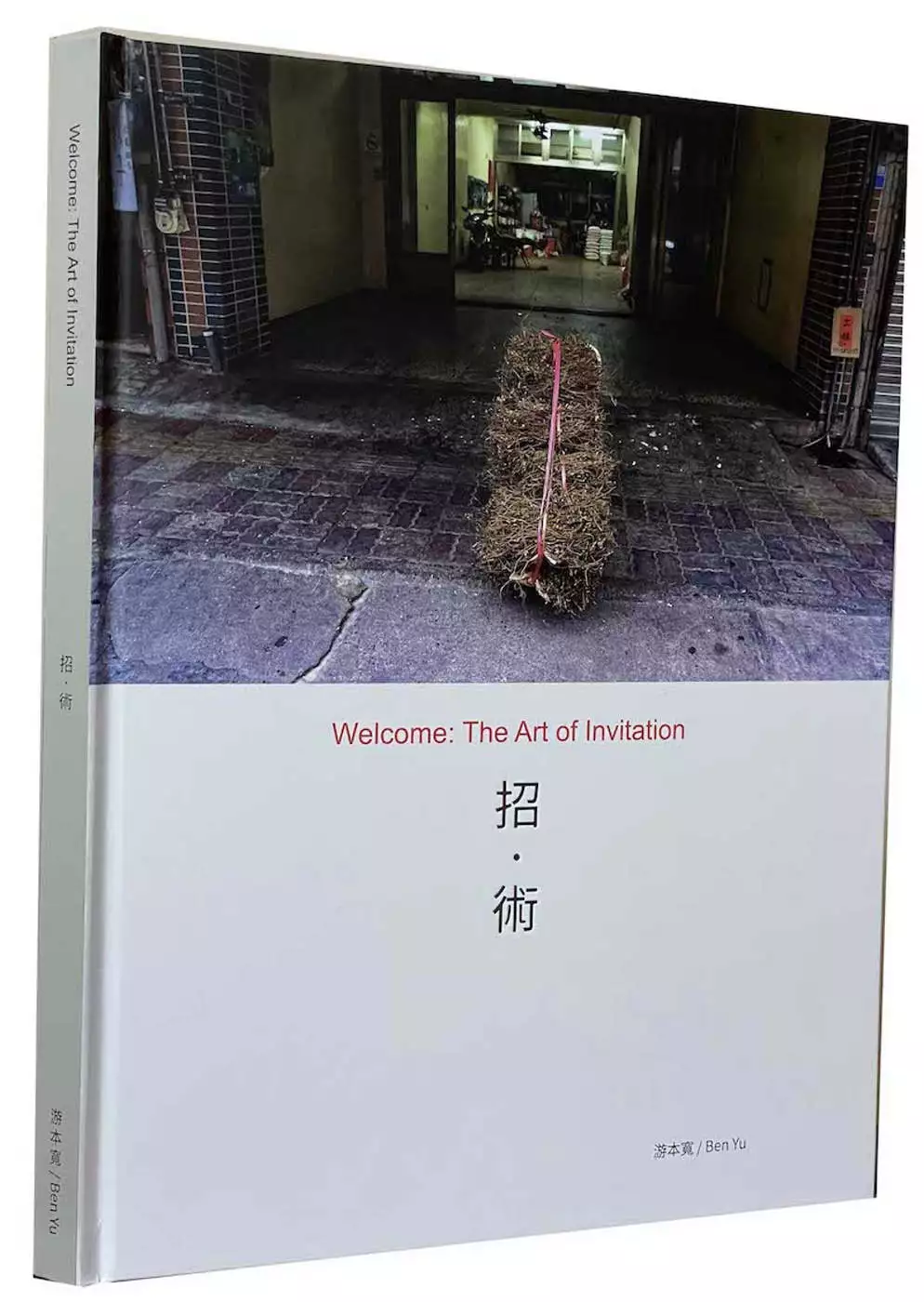

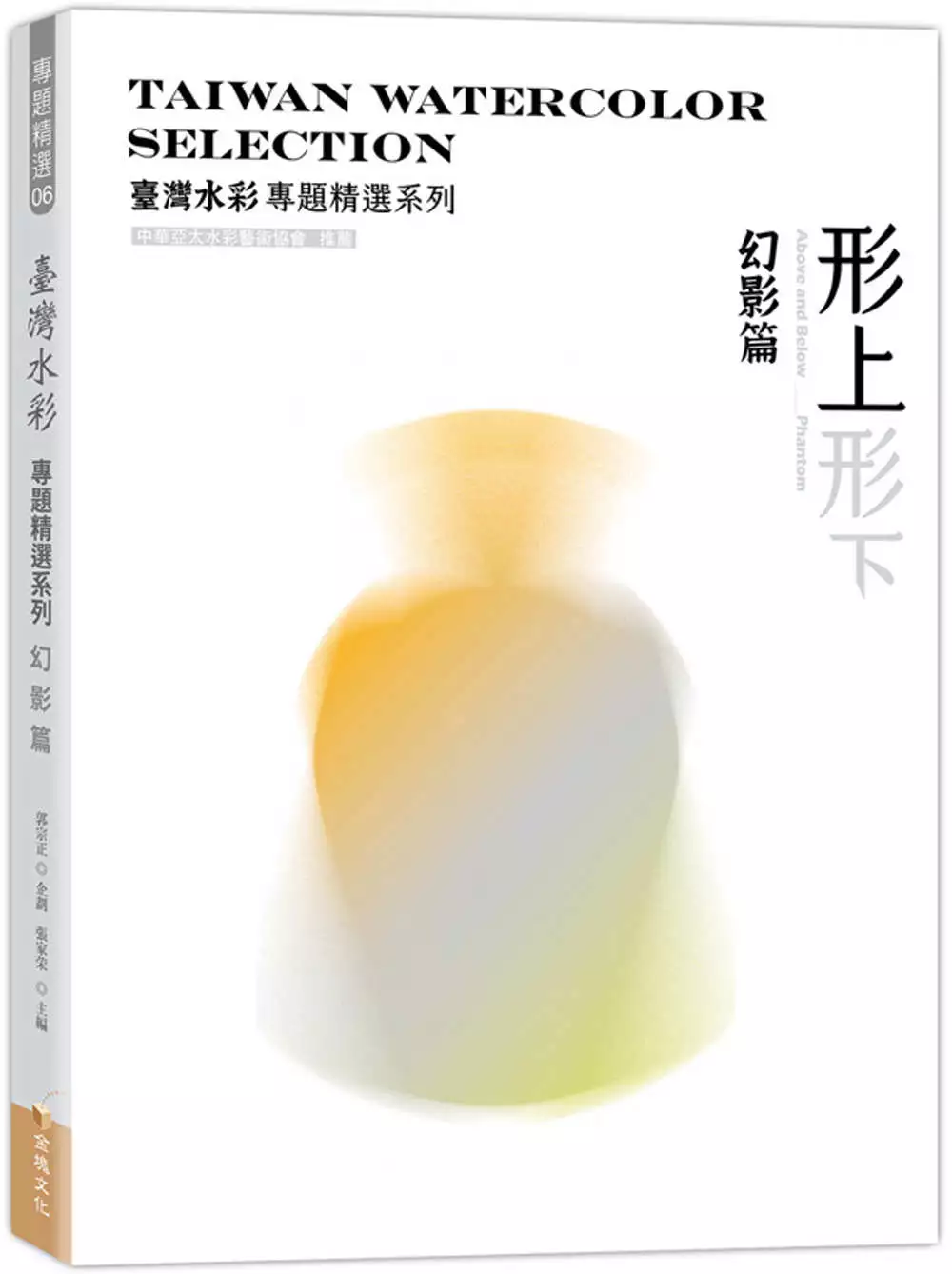

臺北市藝文推廣處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦游本寬寫的 《招.術》 Welcome: The Art of Invitation 和的 臺灣水彩專題精選系列-形上形下─幻影篇都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中藥本草文化節今起登場漢方戰疫藥香舒心 - 中時新聞網也說明:由衛福部與台北醫學大學進修推廣處合辦的「2021中藥本草文化節」,今起在台北市迪化商圈展開,一直到12月5日,為期9天。今年主題為「漢方戰疫、藥香 ...

這兩本書分別來自田園城市 和金塊文化所出版 。

國立臺灣藝術大學 表演藝術學院表演藝術跨領域碩士班 張連強所指導 彭珮雯的 論兒童劇場中教育意涵- 以六藝劇團《搶救蓋亞任務》為例 (2021),提出臺北市藝文推廣處關鍵因素是什麼,來自於兒童劇場、六藝劇團、《搶救蓋亞任務》、教育意涵、能源教育。

而第二篇論文臺北市立大學 音樂學系碩士在職專班 林小玉所指導 鄧琬亭的 1994年到2018年臺灣音樂教育社會學相關學位論文之內容分析 (2020),提出因為有 音樂教育社會學、學位論文、內容分析、社會階層化、制度、族群與多元文化教育的重點而找出了 臺北市藝文推廣處的解答。

最後網站臺北市藝文推廣處2021年招標案件列表 - 台灣採購公報網則補充:臺北市藝文推廣處 2021年(民國110年) 公開招標案件列表: 案件名稱, 決標金額. 110年網路及電腦設備維護暨資訊安全維護服務委外案第1次後續擴充, NT$100,050.00.

《招.術》 Welcome: The Art of Invitation

為了解決臺北市藝文推廣處 的問題,作者游本寬 這樣論述:

《招.術》的創作是有感於網路文化長期以來,浮誇、扭曲、真假難分的現象,在疫情大流行期間引發了更多的焦慮與悲情,於是,從影像拍攝記憶的斷裂點出發,意圖藉由:生活中的真影像、偽遊記,讓新、舊、真、假的語言、故事和情感,來對應當今網路訊息真假難分的困境。因此,書中52件影文並置的作品,有: 溫馨的「臺式常民看板」——調侃網路上誇張不實的銷售誘惑; 直敍、類訊息的文字——省思過度包裝的網路行銷; 擬真的小說——影射網路訊息真假難分的現況。 除了藝術內涵的探索之外,在實體藝術書的形式上,《招.術》也意圖以上下或左右並置,「近似時空」的流動想像,突顯了網路傳播過

程中,觀者多不花⼼思、匆匆⼀瞥的⼼態,並進一步思索攝影者在拍照現場的思維心境: 1.對象眷戀的情感 2.⼈在照像中的主體性 3.既連續、又間斷,影像紀錄的破⼝ 《招.術》更以跨頁單張影像中,顯著的「裝訂線」來呼應「既連續、又間斷,影像紀錄的破⼝」的思維,再次 提醒:創作活動中,作者無法避免的主觀選擇 凸顯:影像還原現場,在資訊上的斷層與落差 強調:人在認知過程中,總是不連續,甚少全程參與的現實 體悟:靜態影像從未被完全固定下來的哲思 並大膽提出:「影像紀錄」沒有永遠死亡這件事!

臺北市藝文推廣處進入發燒排行的影片

《莊子兵法》因疫情調整檔期,

原演出日期對應更動後日期:

臺北市藝文推廣處城市舞台

4月10日(五)19:30延至12月25日(五)19:30

4月11日(六)14:30延至12月26日(六)14:30

4月11日(六)19:30延至12月26日(六)19:30

4月12日(日)14:30延至12月27日(日)14:30

-

其餘場次詳情請見兩廳院售票:

https://wenk.in/SW00CWGf

----

相聲裡有句話叫「理不歪,笑不來」

我是在說脫口秀不是在上課

哲學家大大請移步

台灣最強八零後相聲演員黃逸豪粉絲專頁

https://www.facebook.com/comedyhuangyihao

論兒童劇場中教育意涵- 以六藝劇團《搶救蓋亞任務》為例

為了解決臺北市藝文推廣處 的問題,作者彭珮雯 這樣論述:

全球化的世代下,藝術交流趨於頻繁,同時也帶動戲劇有了更多元的樣貌。兒童劇場是以兒童為核心設計創作的劇場,此發跡於西方的戲劇形式,於二十世紀在臺灣發展出在地的特色,此形式具有與成人劇場同等的藝術價值。而隨著觀眾的特殊性,兒童劇場與一般戲劇相較而言,更注重於教育、趣味及遊戲的融入,在發揮劇場藝術價值之於,也為兒童的發展帶來正面的啟發。然而,相關的前人研究卻十分稀少,尤其是在兒童劇場蘊含的教育內容上。 因此,本研究著重於兒童劇場的教育特性層面,旨在探討兒童劇場中教育意涵,以「教育」作為劇團經營理念的六藝劇團作品進行研究,選取融入能源教育議題的《搶救蓋亞任務》作為個案。研究者藉由分析作品文本,觀察排

練及演出歷程,並透過與製作團隊進行深度訪談,蒐集觀眾觀賞戲劇後的回饋,整合文獻資料分析,探索文本與製作如何融入教育理念,爬梳作品中教育意涵與觀眾的互動關係。根據研究成果,提供給未來有意從事童兒童劇場工作,或是欲從事兒童劇場研究者參考建議。

臺灣水彩專題精選系列-形上形下─幻影篇

為了解決臺北市藝文推廣處 的問題,作者 這樣論述:

『最沉重的負擔同時也成了最強盛的生命力的影像。負擔越重,我們的生命越貼近大地,它就越真切。 相反,當負擔完全缺失,人就變得比空氣還輕,就會飄起來,就會遠離大地和地上的生命,人也就只是一個半真的存在,其運動也會變得自由而沒有意義。 那麼,到底選擇什麼?是重還是輕?』- 米蘭昆德拉 在這疫情時代中,過去頻繁旅行,藉由觀看自我與他者的不同、探尋不同文化、認知與風景來定位自身,這種向外尋求自我的盛況不復存在。人們被迫放下腳步,長時間與自己對話,深刻地了解自我與環境的關係,更去感覺身體的重量,而在意識與情感的交流逐漸深化,感覺意識被放大,意識活動是一種連續不斷的流,透過此種

內化後則可輕易察覺與捕捉。19 世紀末,美國哲學家威廉‧詹姆斯(William James)提出了意識流的概念。簡而言之,人的腦中有許多畫面、文字、想法與聲音,統稱為「意識」;而「流」指的是意識的狀態,意識非靜止不動地停滯在腦海中,而是每分每秒如同河流般,不斷流動、分支、再匯流。 藝術家透過此種方式進行創作,不論這流有形或無形都為藝術家重要養份。然而這種無形的流看似抽象但卻早已深植在古老中華文化當中,〔周易‧繫辭上〕第十二章中說:「形而上者謂之道,形而下者謂之器。」,而這正是此次展覽形上形下的合心,在易經中指出所謂「形而上」,是指無形亦無體,無法為人的感器直接感知,而這抽象的東西需憑藉理

性思維去釐清或捕獲。後者「形而下」指的是有形有體, 能為人的感官所直接感知,又能藉由理性思維去辨別與掌握的,具體東西,就是「物」。在這感官與感覺、有物與無形之間、似像非像,有著非常大的模糊地帶,藝術家運用畫筆把它記錄下來,作品可能敘述的並不是那麼真實的場景與對象,而這樣的作品其實寄託了藝術家最私密的情感與經驗,但傳達給觀者的是更多的共鳴。 這樣的創作形式慢慢的在人類的認知與共鳴中開花結果,回溯脈絡我們可以看到在西方十九世紀後因共同體崩潰資本主義的興起開始討論本質為何物,這樣的思潮從印象派延燒到當代。 在這之中抽象藝術的先驅康丁斯基(WassilyKandinsky1886-1944

) 提出熱抽象, 意指表達情緒與感覺,畫面中的點線面均對應藝術家的精神節奏。而荷蘭人蒙德里安(Piet CorneliesMondrian1872-1944)為冷抽象的代表,使用理性色塊解構樹的原型,希望以理性、冷峻的風格達到畫面的真實。 此次展覽前也史無前例的辦了展前研討會,策展人邀請藝評洪筱筑老師一同參與討論,這在水彩圈實為少數,對談的目的使大眾開始初步了解艱澀難懂的先備知識,而對於藝術家經由對談磨擦而產生釐清或激盪,在研討會後的半年為大家帶來形上形下之展覽實為熟成沈澱後的產物,值得細細品味。 最後呼應上訴理念剖析脈絡後,我們可以用更宏觀的方式來解讀藝術家的作品,每件作品都像一

個旅程,藝術家帶領觀者遊走於心流之間,當您觀看作品之時不妨挖掘出作品中的寶藏,在閱讀之時可能矛盾、迷路亦或者摔跤,都是作品對觀者的回饋,在這游移之間藝術家與觀者已編織出加密後專屬於雙方的風景。而當我們看到怪誕且無法理解的作品之時,先把刻板成見放下,去自我、去知識則用感受去碰觸內心。如果生命是一場沒有排練過的戲,那就大膽綻放出不同色彩與感觸,讓我們盡情的享受,使這場盛宴去挑戰印象中的水彩畫,來場奇幻之旅吧!期許此次展覽始於擴大水彩的廣度與深度,展現更多的面貌與社會分享。開拓水彩藝術的新紀元。

1994年到2018年臺灣音樂教育社會學相關學位論文之內容分析

為了解決臺北市藝文推廣處 的問題,作者鄧琬亭 這樣論述:

本研究旨在探究臺灣音樂教育社會學相關學位論文之論文基本資料與研究內容,藉此瞭解目前相關學位論文的研究趨勢,綜合討論國內外目前的研究成果。本研究採內容分析法,聚焦在巨觀派典,並使用自編類目表分類1994-2018年(83-107學年度)臺灣音樂教育社會學相關學位論文共計236篇,並進行次數、百分比和排序之量化統計以及質性之描述分析。得出結論如下:1. 1994-2018年臺灣音樂教育社會學相關學位論文由53所大專院校之博碩生完成,篇數從民國94學年度以後穩定成長,最多出現在民國104學年度;論文出處之學校類型以占整體55%非師範體系學校多於45%師範體系學校,其中以國立臺灣師範大學發表38篇論

文為最多;系所所屬學門涵蓋7個領域,最多是藝術及人文領域,其次是社會與相關領域,教育領域排第三,占整體61%的非音樂系所多於音樂系所,占整體83%的非教育系所多於教育系所。2. 1994-2018年臺灣音樂教育社會學相關學位論文之研究主題最多者為階級,其次為政策,族群與多元文化教育排第三議題;使用最多的研究方法是調查研究法,其次為混和或其他研究方法,內容分析排第三;最多研究類型為導向性基礎研究,其次為純基礎研究,應用研究排第三;研究時間多數使用橫斷研究,縱貫研究次之,橫斷系列研究排第三;研究對象多為特定人物和團體,主要是學生,其次是專業人員,音樂教師排第三。根據本研究結論,提出關於未來研究之建

議:1. 深度詮釋議題的興起或趨勢是否受時空背景影響。2. 擴充研究派典、研究議題內容或做跨國比較,更換研究對象以及另闢音樂教育中的社會心理學議題。

想知道臺北市藝文推廣處更多一定要看下面主題

臺北市藝文推廣處的網路口碑排行榜

-

#3.中藥本草文化節今起登場漢方戰疫藥香舒心 - 中時新聞網

由衛福部與台北醫學大學進修推廣處合辦的「2021中藥本草文化節」,今起在台北市迪化商圈展開,一直到12月5日,為期9天。今年主題為「漢方戰疫、藥香 ... 於 www.chinatimes.com -

#4.臺北市藝文推廣處2021年招標案件列表 - 台灣採購公報網

臺北市藝文推廣處 2021年(民國110年) 公開招標案件列表: 案件名稱, 決標金額. 110年網路及電腦設備維護暨資訊安全維護服務委外案第1次後續擴充, NT$100,050.00. 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#5.台北熊好券使用率不到1成郭昭巖籲:增轉讓機制、加強宣傳

台北市 政府推出的加碼振興方案「台北熊好券」上路近兩週,台北市議員郭昭巖指出,包括市集、藝文、運動、住宿券使用率均不到1成,疫情重災區的萬華 ... 於 news.ltn.com.tw -

#6.臺北市藝文推廣處音樂沙龍演出規範同意書

(三) (廣義)公務人員兼職規定. 依據審計部臺北市審計處審核通知,演出人員如具有公務人員身分兼職來處表演,則依. 「行政院限制所屬公務人員借調及兼職要點」規定,須以 ... 於 nhuwebfile.nhu.edu.tw -

#7.紀錄屬於長濱的日常生活臺東縣府今辦理「《長濱踏浪而來 ...

中央社訊息服務20211127 18:17:03) 臺東縣政府文化處2021臺東長濱地區出版計畫,透過在地耆老訪談、田野調查 ... 臺東縣政府文化處藝文推廣科王蕙筠 於 times.hinet.net -

#8.臺北市藝文推廣處

最新消息 · 文化局最新消息:全國防疫警戒自11月16日至11月29日維持二級警戒,本局調整藝文場館管制措施 · 臺北市藝文推廣處藝文大樓展場參觀及防疫措施公告 · 大稻埕戲苑11月2 ... 於 www.tapo.gov.taipei -

#9.輔仁大學全球資訊網

中世紀主題趴Festum Mediaevale 外語學院聖誕市集11月29開市. 學生生活. 輔大運休學程全系支援新北市萬金石馬拉松服務196人參與服務跨越疫情服務學習. 輔仁教育 ... 於 www.fju.edu.tw -

#10.弦鼓唱千秋 舌間畫人生: 臺北市說唱藝術發展史 - Google 圖書結果

等,演出場地多在臺北市的國立臺灣藝術教育館、國軍文藝中心、社教館、國家音樂演奏 ... 並邀大陸專業人士參與(詳見本章第四節「交流篇」,此處從略),除了在臺北市公演之 ... 於 books.google.com.tw -

#11.臺北市藝文推廣處文化志工隊組織章程

二、本隊設址於臺北市藝文推廣處(臺北市八德路3段25號)。 三、本隊接受本處之督導與考核。 四、本隊設總 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#12.社区X营造:政策规划与理论实践 - 第 186 頁 - Google 圖書結果

... 艺文与社区的结合已经有许多实例,这些手法都可以被借镜到社区大学的课程中。 ... 的社区大学:但工作人员忙于教务与学务工作致使陪伴社区数量有限就台北市文山社区 ... 於 books.google.com.tw -

#13.臺北市藝文推廣處城市舞台演出節目評議委員會作業要點

法規類號:, 北市31-01-2003. 名稱:, 臺北市藝文推廣處城市舞台演出節目評議委員會作業要點. 法規位階:, 行政規則-屬行政程序法第159條第2項第1款規定之行政規則. 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#14.中國文化大學

聯絡資訊. 學校地址:臺北市11114陽明山華岡路55號 55, Hwa-Kang Rd., Yang-Ming-Shan, Taipei , Taiwan 11114, R. O. C.. 聯絡電話:(02)2861-0511、(02)2861-1801. 於 www.pccu.edu.tw -

#15.臺北市藝文推廣處 :: 北市公共場所AED急救網

1,如何查詢大稻埕戲苑劇場技術資料及場地照片?109-11-03...4,大稻埕戲苑八樓曲藝場及九樓劇場共有多少觀眾席?106-04-05...埕戲苑表演場地?查詢租借費用? 臺北市藝文 ... 於 aed.iwiki.tw -

#16.國立臺灣大學

校園推廣. 創校93年校慶NTU 93rd Anniversary Celebration ... 藝文活動 ... 10617 臺北市羅斯福路四段一號電話總機:02-3366-3366 傳真號碼:02-2362-7651. 於 www.ntu.edu.tw -

#17.2021台北燈節,最牛主燈、七彩八寶新世界燈區 - 輕旅行

近年來,剝皮寮街區的發展除了推廣電影文化與活動及教育,更廣納優質的藝文展演,成為文化體驗平臺的入口,是許多人來萬華必訪的特色景點! 地址:台北市 ... 於 travel.yam.com -

#18.臺北市藝文推廣處-藝文大樓會議室-包場計時收費 - Pickone挑 ...

禁止使用明火、蠟燭、易燃物或其他影響公共秩序及安全之行為。 4. 貴重物品請自行妥善看管,並注意進出人員身分。 5. 檔期及相關政策請聯絡臺北市藝文推廣處之電話。 於 www.pickoneplace.com -

#19.臺北市藝文推廣處106年暑期兒童藝文夏令營招生簡章

臺北市藝文推廣處. 106年暑期兒童藝文夏令營招生簡章. 一、活動目的:. 本處辦理106年度暑期兒童藝文夏令營,期望結合不同藝術領域,. 透過主題式的引導及深入淺出的 ... 於 web.spps.tp.edu.tw -

#20.臺北市藝文推廣處函 - npu.edu.tw

發文字號:北市藝文推廣字第10960024961號. 速別:普通件. 密等及解密條件或保密期限:. 附件:110年藝術家駐館展覽計畫申請簡章. 主旨:檢送本處「110年藝術家駐館 ... 於 www.npu.edu.tw -

#21.【公投意見發表會】黃士修要告台電許永輝處長瀆職,蔡中岳

黃士修說,經濟部刻意誤導說核四的設計耐震基準只有0.4G,那個是基準值,實際上的耐震是0.66G,0.4G就是七級劇震啦,0.4G的七級劇震如果發生在台北市、新 ... 於 www.thenewslens.com -

#22.臺北市藝文推廣處-機關統計

# 徵才機關 職系/職稱 名額 有效期間 詳情 1 臺北市藝文推廣處 無/約僱書記 1 2021‑08‑29 詳情 2 臺北市藝文推廣處 無/約僱書記 1 2021‑08‑08 詳情 3 臺北市藝文推廣處 電機工程/技士 1 2021‑07‑28 詳情 於 www.civilgroup.org -

#23.台北文化獎追思得獎人竹圍工作室創辦人蕭麗虹 - 中央社

第25屆台北文化獎頒獎典禮今天舉行,文壇巨擘白先勇、藝術家黃心健、教育 ... 親自出席頒獎的柯文哲致詞時表示,台北市藝文活動國際化與更豐富是未來 ... 於 www.cna.com.tw -

#24.臺北市藝文推廣處(大稻埕戲苑)|Accupass 活動通

臺北市藝文推廣處 (大稻埕戲苑). 臺北大稻埕一帶原本就是有名的「戲窟」,可說是傳統戲曲的重鎮,以大稻埕的戲曲文化,由臺北市社教館籌畫,位在迪化街永樂布市九樓 ... 於 www.accupass.com -

#25.臺北市藝文推廣處110年7至12月音樂沙龍徵件

臺北市藝文推廣處 110年7至12月音樂沙龍徵件,請踴躍申請或推薦演出。 「政大藝文中心」成立於1989年3月6日。以 ... 於 osa.nccu.edu.tw -

#26.臺北市立大學

北市 大_校首頁 · 校園大事 · 最新消息 · 常用連結 · 學生專區 · 校園活動 · 本校研討會資訊 · 榮譽榜 · 升學榮譽榜 ... 於 www.utaipei.edu.tw -

#27.MUZIK 6月號 NO.120 台日音樂交流東西軍 - 第 66 頁 - Google 圖書結果

... 不遠處的莊敬路上,似有點點林蔭麗落道旁,引人向樹影間紅磚色的新北市藝文中心拾級而進。表演廳內,近年著力為樂壇新秀開闢舞臺的新北市文化局長林寬裕已待坐席中, ... 於 books.google.com.tw -

#29.臺北市藝文推廣處大稻埕青年歌仔戲團109年團員招考- 研發處

請上臺北市藝文推廣處網站/最新消息,下載簡章及報名表:http://www.tapo.gov.taipei/) 五、洽詢電話:02-2556-9101*286 劉小姐. 瀏覽數 307. 於 b005.tcpa.edu.tw -

#30.臺北市藝文推廣處108年「藝術家駐館展覽計畫」申請 - 獎金獵人

臺北市藝文推廣處 108年「藝術家駐館展覽計畫」申請臺北市藝文推廣處108年「藝術家駐館展覽計畫」一、 申請資格:不限國籍,凡從事各項相關藝術工作者,且符合下列條件 ... 於 bhuntr.com -

#31.臺北市藝文推廣處標案檢索

臺北市藝文推廣處 最新標案2021-06-30 臺北市藝文推廣處大稻埕戲苑「110學年度育藝深遠—藝術教育啟蒙方案:偶戲初體驗課程」執行案金額$3396725、2021-05-04 110學年度 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#32.臺北市藝文推廣處音樂沙龍活動 - 育達科技大學

臺北市藝文推廣處 「音樂沙龍」活動. 2020-09-07; 體課組; 學生 校友 未來學生. 活動時間:110年1月至6月活動內容:表演藝術愛好者及專業團體舉辦音樂演出。 於 www1.ydu.edu.tw -

#33.【課外活動組】[轉知]台北市藝文推廣處舉辦之「音樂沙龍」活動

【課外活動組】[轉知]台北市藝文推廣處舉辦之「音樂沙龍」活動. 為打造國內藝文展演平台,鼓勵表演藝術愛好者及專業團體舉辦音樂演出,進而提升民眾藝術素養,本處特 ... 於 sa100.chihlee.edu.tw -

#34.黑色.公共藝術論 - 第 3 頁 - Google 圖書結果

... 人士就公共藝術與環境的議題數量與品質的檢討作品維護管理觀念推廣教育的成效性 ... 節慶提出了公共藝術在呈現方式上更多元多樣的可能連續舉北市政府文化局將兩處 ... 於 books.google.com.tw -

#35.怎樣搭巴士或地鐵去松山區的Taipei City Arts Promotion Office ...

在松山區, 怎樣搭公共交通去Taipei City Arts Promotion Office (台北市藝文推廣處(社教館)). 以下公共交通線路會停靠Taipei City Arts Promotion ... 於 moovitapp.com -

#36.實踐大學

重要 熱門 【生輔一組公告】臺北校區學生線上請假系統. 2021-11-24 ... 謝孟雄董事長率實踐團隊參訪新北市光仁中學. 2021-10-08 ... 於 www.usc.edu.tw -

#37.福如東海:慶祝朱建民教授百齡誕辰學術論文集 - Google 圖書結果

福如特令朱師課餘兼辦使館文化工作,推動文教交流,宣揚中華文東海化, ... 盡心盡力,悉心規劃,於五十一年在臺北市金華街興建「公共行政及企業管理教育中心」, ... 於 books.google.com.tw -

#38.首頁| 交通部中央氣象局

若已有設定我的最愛縣市,則不會自動取得定位地點,優先載入我的最愛縣市。 註4. 若使用固網寬頻網路或未支援GPS定位功能之裝置(如電腦)進行定位,因技術限制而 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#39.臺北市藝文推廣處.劇場之友 - 會員中心登入- 文化部

臺北市藝文推廣處 .劇場之友 開放時間: 城市舞台:週一至週五,早上9點至下午5點大稻埕戲苑、文山劇場:週二至週日,早上9點至下午5點連絡方式: 城市舞台地址:臺北 ... 於 member.moc.gov.tw -

#40.台北市藝文推廣處(文山劇場), 電話29332199轉509

台北市藝文推廣處 (文山劇場)於依法應設置哺集乳室公共場所名單資料集。場所名稱:台北市藝文推廣處(文山劇場),電話:29332199轉509,開放時間:週二至週日上午9:00- ... 於 data.zhupiter.com -

#41.臺灣百年圖書出版年表 1912-2010 - 第 480 頁 - Google 圖書結果

遠流出版事業公司與敏隆講堂年度企劃講座「讀書達人談讀書與書寫」假臺北市洪建全 ... 行政院文建會所屬國立文化資產總管理處籌備處假該會藝文空間舉行《眷村的前世 ... 於 books.google.com.tw -

#42.臺北市藝文推廣處哺集乳室 - BBGAGA(台灣)

臺北市藝文推廣處 哺集乳室, 地址:臺北市八德路3段25號3樓, 電話:02-25775931, 設施: , 獨立哺乳室, 換片枱, 電掣, 洗手設施, 靠背椅,垃圾桶,可由內部上鎖之門, ... 於 taiwan.bbgaga.com -

#43.臺灣設計美學史(卷三): 當代臺灣 - Google 圖書結果

復常向客居新竹之大陸詩畫名家李霞請益,畫藝日進,擅長人物,淡墨粗描,栩栩如生。 ... 六年十一月歸來,遂以繪事為本業,於臺北太平町設「新東洋畫研究所」私塾, ... 於 books.google.com.tw -

#45.藝文活動報名

本處地址:10554臺北市松山區八德路3段25號| 開放時間:週二~週日9:00~21:00(週一不開放). 連絡電話:藝文大樓藝研班(八德路3段25號)(02)25775931#345 | 大稻埕戲苑 ... 於 event.culture.tw -

#46.【活動訊息】臺北市藝文推廣處107年1至6月音樂沙龍申請公告

一、 臺北市藝文推廣處為鼓勵表演藝術愛好者及專業團體舉辦音樂演出,進而提升民眾藝術素養,特舉辦「音樂沙龍」活動,歡迎音樂領域學者專家踴躍申請。 於 safr.tumt.edu.tw -

#47.台北城市品牌識別再升級跨界合作及時尚走秀創造品牌聲量

臺北市 政府觀光傳播局持續推廣「你所未見的臺北/Undiscovered Taipei」品牌… ... 2022台灣燈會在高雄結合地形地貌打造衛武營藝文森林 ... 於 news.pchome.com.tw -

#48.台北國際觀光博覽會臺北館帶你走進繽紛浪漫花世界 - 經濟日報

現場除規劃「花季旅遊區」推廣臺北好玩的遊程之外,另外還規劃「冬日溫泉區」、「臺北好食品牌區」以及「文創藝文好物區」,邀請臺北市優質店家共同 ... 於 money.udn.com -

#49.中華民國99年國家建設執行檢討 - 第 206 頁 - Google 圖書結果

第四節文化 99年,政府賡續整備文創產業環境,培育人才,形塑文創品牌,扶植藝文產業發展; ... 辦理「2010臺北國際藝術博覽會」,培育藝術原創力,協助建置交流及行銷平台, ... 於 books.google.com.tw -

#50.【歌仔戲】臺北市藝文推廣處大稻埕青年歌仔戲團《碧海情天》

時間:2021/12/04-2021/12/05,地點:大稻埕戲苑,主辦單位:臺北市藝文推廣處,劇情簡介:張珍與金牡丹自幼訂親,隨後金家顯貴,而張珍卻成為父母雙亡的窮秀才。 於 www.opentix.life -

#51.臺北市藝文推廣處「109年藝術家駐館展覽計畫」申請簡章。

一、本處為推展藝文展覽工作,落實場地管理,鼓勵具有潛力之藝術家創作及分享展出,提供民眾新穎的展覽活動,爰規劃辦理旨揭計畫,歡迎專家學者及社團 ... 於 news.stust.edu.tw -

#52.[校外活動訊息]臺北市藝文推廣處「110年上半年展覽場地延長 ...

發文單位:臺北市藝文推廣處發文日期:109年02月10日聯絡方式:25775931#349 相關網址:https://www.tapo.gov.taipei/ 主旨: 臺北市藝文推廣處「110年上半年展覽場地 ... 於 studaffbh.ccu.edu.tw -

#53.【展覽場地申請】臺北市藝文推廣處 - NKUST高雄科技大學 ...

一、臺北市藝文推廣處為推展各項藝文工作,落實場地管理,鼓勵具有潛力之藝術家創作及展出及欣賞水準,爰辦理旨揭展覽場地申請,歡迎專家學者及社團學生提出申請。 於 stu.nkust.edu.tw -

#54.梅花區 - 國立中正紀念堂

另外在信義路與杭州南路角門處栽植由農業委員會農業試驗所自行培育之「純香梅花」,開白色帶粉紅色花朵,重瓣, ... 地址:100011- 臺北市中正區中山南路21號 交通資訊. 於 www.cksmh.gov.tw -

#55.台北市藝文推廣處藝文大樓Archives | 典藏ARTouch.com

台北市藝文推廣處 藝文大樓. 新聞 · 海峽兩岸民間收藏元青花分級特展 · 古美術編輯部 2017.08.21. Copyright © 2021 Artouch Inc. 保留一切權利。 App下載 · 聯絡我們. 於 artouch.com -

#56.變身「台北城市店」回歸!灰白色調新風格等6 大亮點搶先看

IKEA再度重回敦北小巨蛋,以「台北城市店」新名回歸,灰白色調新風格等6 大亮點搶先看 ... IKEA台北城市店-小巨蛋地址:台北市松山區敦化北路100號B1 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#57.國立故宮博物院

111001臺北市士林區至善路二段221號. 交通指南. (02)2881-2021、(02)6610-3600. [email protected] ... 612008嘉義縣太保市故宮大道888號. 於 www.npm.gov.tw -

#58.【轉知】檢送臺北市藝文推廣處110年7~12月音樂沙龍徵件公告

一、臺北市藝文推廣處為鼓勵表演藝術愛好者及專業團體舉辦音樂演出,進而提升民眾藝文素養,特舉辦「音樂沙龍」活動,歡迎音樂領域學者專家踴躍申請。 於 www.gipa.ntnu.edu.tw -

#59.臺北市藝文推廣處

臺北市藝文推廣處 · 文山二分局--棕2、棕6、棕12、251、505、660、666、671、673、915、市民小5。 · 景美捷運--綠13、252、290、642、643、644、648、650、9009、新店客運849 ... 於 culture.gov.taipei -

#60.打開台北歡迎探索新北之美 - 奇摩新聞

謝政達表示,新北市政大樓自二00三年落成以來,始終保持全民開放的友善空間;更直接連通市民廣場,不僅綠意盎然,更不定時有各項民俗、藝文表演。 於 tw.news.yahoo.com -

#61.臺北市藝文推廣處「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統 ...

主旨:本府聯合採購發包中心代辦臺北市藝文推廣處「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」(案號:1090901C0143)第2次招標第1次更正公告案, ... 於 www.arch.org.tw -

#62.[售票] 12/11 「我們與惡的距離」全民公投劇場版- drama-ticket

節目:故事工廠「我們與惡的距離」全民公投劇場版地點:台北市藝文推廣處城市舞台時間:12月11日14時30分位置:二樓700元區域7排原價:700 售 ... 於 pttent.com -

#63.臺北市藝文推廣處「108年暑期兒童音樂劇夏令營」 - 班網輕鬆架

臺北市藝文推廣處 「108年暑期兒童音樂劇夏令營」 ... 為使表演藝術向下紮根、啟發孩童對劇場之認識,本處特於暑假期間規劃兒童音樂劇夏令營,引導學生 ... 於 class.tn.edu.tw -

#64.臺北市藝文推廣處110年7月至12月音樂沙龍演出徵件公告

臺北市藝文推廣處 110年7月至12月音樂沙龍演出徵件公告. 分類: 日期: 2021-03-06; 點閱: 108. AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook Share to LINE Share to ... 於 music.thu.edu.tw -

#65.臺北市藝文推廣處 - 维基百科

臺北市藝文推廣處 ,是臺北市政府文化局的附屬機構。 目录. 1 歷史; 2 組織架構. 2.1 處本部; 2.2 內部單位. 3 歷任處長; 4 參考資料; 5 外部連結. 歷史[编辑]. 於 zh.wikipedia.org -

#66.臺北市藝文推廣處 - Facebook

臺北市藝文推廣處, Taipei, Taiwan. 862 likes · 28 talking about this · 11308 were here. 臺北市藝文推廣處,是臺北市政府文化局的附屬機構。 於 m.facebook.com -

#67.新北市立圖書館 - 新北市政府

2021年新北市立圖書館「圖書館ONLINE」參與式預算,邀請使用圖書館的民眾提出與電子書、社群媒體、網路等相關面向之創意閱讀活動,針對圖書館館藏資源、推廣活動與服務 ... 於 www.library.ntpc.gov.tw -

#68.臺北市藝文推廣處_城市舞台 - 臺北旅遊網

成立於1964年的臺北市立社會教育館,是大家熟悉的藝文空間,以推動藝術文化活動為首要目標,其開放區域以1樓 ... 臺北市藝文推廣處_城市舞台Taipei Cultural Center. 於 www.travel.taipei -

#69.臺北市藝文推廣處 - 今日商機王

單位, 標案名稱, 截標時間. 臺北市藝文推廣處, 110年度臨時辦公室系統高隔間裝設案, 11/17 17:00. 臺北市藝文推廣處, 111年度劇場舞台設備維護保養案, 11/24 17:00. 於 www.opptoday.com -

#70.臺北市藝文推廣處藝文大樓(含城市舞台)最新活動- 小藝行事曆

台北行事曆 臺北市藝文推廣處藝文大樓(含城市舞台) 最新活動. 2021年11月24日– 11月30日. 注意:出發前請去展覽官網再次確認!本站內容由程式自動抓取計算,沒有算到例 ... 於 art.turn.tw -

#71.臺北市藝文推廣處110年7至12月音樂沙龍徵件公告 - 學務處

臺北市藝文推廣處 函機關地址: 105037臺北市松山區八德路3段25號傳真: 02-25775997 ... 一、 本處為鼓勵表演藝術愛好者及專業團體舉辦音樂演出,進而提升民眾藝文 ... 於 dsa.cku.edu.tw -

#72.2021鶯歌藝術季迎向「後藝新生活」!fun閃新北敲幸福

三鶯文創整合計畫品牌活動「2021鶯歌藝術季」,自10月開跑後廣受民眾喜愛,26日在陶博館陶瓷藝術園區展開跨域「玩美生活市集」,新北市市長侯友宜特別 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#73.國立臺灣工藝研究發展中心-首頁

臺北 當代工藝設計分館二樓 ... 當樟樹砍去做樟腦油等產出, 留下來的樹根被挖出來做成工藝品, 在當時,受到日本人喜好 腐朽風化的樹根,從生活木藝走進奇木巧雕, . 於 www.ntcri.gov.tw -

#74.國立臺北科技大學

國立臺北科技大學(National Taipei University of Technology, Taipei Tech),簡稱北科、北科大、臺北科大,為麻省理工學院實驗室聯盟校,臺北聯合大學系統成員之一, ... 於 www.ntut.edu.tw -

#75.「110年新北市巷弄藝起來巡演」 金獎鉅作淡水登場 - 新頭殼 ...

新北副市長謝政達授旗給扮演佘太君的唐美雲老師,象徵「巷弄藝起來」的巡演大軍開拔,把藝文表演帶至各區。今年因疫情影響,大家近一年時間少有活動。 於 newtalk.tw -

#76.臺北市藝文推廣處「110年藝術家駐館展覽計畫申請簡章」

說明: 一、 本處為推展藝文展覽工作,落實場地管理,鼓勵具有潛力之藝術家創作及分享展出,提供民眾新穎的展覽活動,爰規劃辦理旨揭計畫,歡迎專家學者及社團學生提出 ... 於 osa.lit.edu.tw -

#77.【台北市辦公出租】-591房屋交易網

台北 租屋,松山租屋,辦公出租,文湖線/中山. 1 · 文湖線/中山國中站/辦公室出租/一層一戶 黄金曝光. 辦公 | 406坪 | 樓層:13/15. 辦公大樓松山區-復興北路. 仲介宜家國際地產 ... 於 business.591.com.tw -

#78.臺北市藝文推廣處大稻埕戲苑行銷企劃工作坊即日起開始報名 ...

臺北市藝文推廣處 大稻埕戲苑」以推廣傳統戲曲為營運目標,為培育傳統戲曲領域之執行製作人才,委託社團法人台灣技術劇場協會規劃暨執行【105年傳統 ... 於 www.tatt.org.tw