艾瑞克森人格發展論的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦殷琦寫的 當老 而不死 可以從中找到所需的評價。

另外網站心理社會發展理論的八個階段也說明:艾瑞克森 (Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展論】;共分為八大階段,分別為嬰兒期、幼兒期、學齡前兒童期、學齡兒童期、青少年期(青春期) ...

國立臺灣師範大學 設計學系 伊彬所指導 廖育萱的 「紓解害怕」之圖畫書表現形式分析與創作應用 (2016),提出艾瑞克森人格發展論關鍵因素是什麼,來自於圖畫書、情緒管理、恐懼情緒。

而第二篇論文東方設計學院 文化創意設計研究所 蘇英正、薛淞林所指導 孫碧蓮的 內在自我的情緒歷程-以自身繪畫創作為例 (2015),提出因為有 潛意識、內在小孩、情緒、人格的重點而找出了 艾瑞克森人格發展論的解答。

最後網站第一節社會化理論與影響因素則補充:利可提升自我的認同感;反之如果不順利就會妨礙自我的發展與. 認同。即認為人格成長是一生的過程,形成於各種主要的心理危. 機解決之後。 表2-1-1 艾瑞克森人格發展的 ...

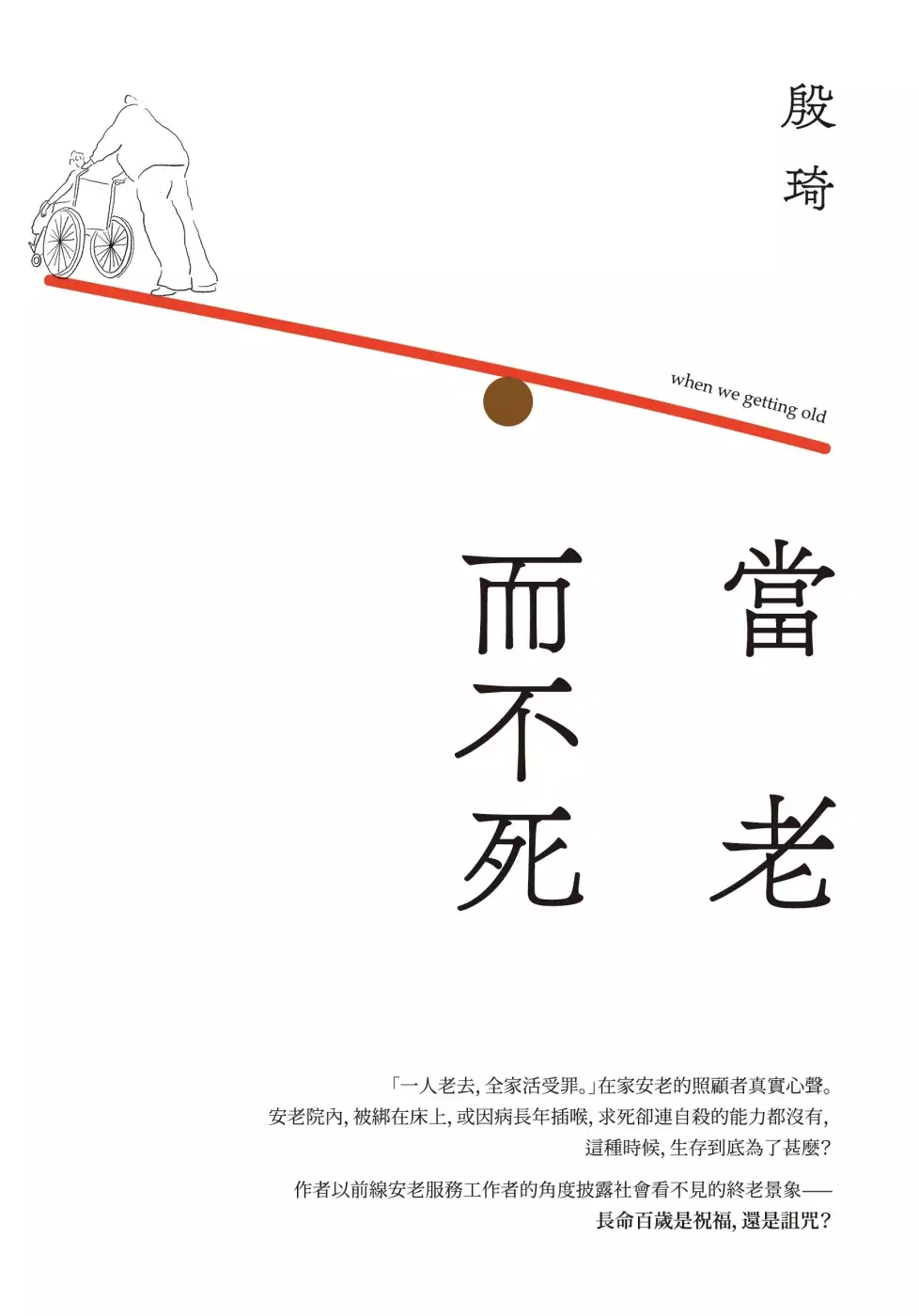

當老 而不死

為了解決艾瑞克森人格發展論 的問題,作者殷琦 這樣論述:

-作者以安老院創意藝術治療師的身份,檢視香港安老服務的現象與問題,從長者權利角度出發探討革新可能 -漫遊社會科學、重新思考「老」的本質:「老」本應如何? -走訪多個界別專業人士,多角度探討安老議題 作者簡介 殷琦 現於安老院任職表達藝術治療師。港大表達藝術治療碩士、教大音樂教育碩士、港大文學院中國文史學士。寫作題材多元,喜現象觀察、政策與文化研究;愛進行不同類型之文藝創作、喜歡胡思亂想。前著包括《堅離地教會實錄》及《堅離地教會實錄II之一飛衝天》。 其他文章散見於網媒包括《立場新聞》、《關鍵評論網》、《香港獨立媒體網》、《眾新聞》及《輔仁媒體》。 Fa

cebook :殷琦 Instagram:yankihongkong 推薦序 伍桂麟 推薦序 鹽叔(楊俊賢) 自序 第一章 老人、照顧者與院舍的愛與恨 1.1安老院的平凡一天 1.2安老院屎尿奇聞(上) 1.3安老院屎尿奇聞(下) 1.4有心無力的照顧文化 1.5期望落差與投訴文化 1.6疫情下的平行時空 1.7「為何不讓我快點死?」——疫下的生死觀 附錄:安老小知識—香港安老服務類別概要 第二章 老去的品質 2.1五大常見老年病症 2.2被過度照顧的老小孩 2.3祝你老去快樂 2.4這樣的一百歲,值得羨慕嗎? 2.5死前的品質 2.6長命百歲的詛

咒 第三章 安老的夢想與現實 3.1居家安老,談何容易? 3.2香港虐老事件簿 3.3虐老的深層次因由 3.4零約束的夢 3.5好死/不死 3.6長者的死亡自決權 3.7再思長者自殺——活在大時代下,他們都是犧牲品 3.8專訪周永新教授:社工之父談全民退保的可行性 第四章 以有限資源,創造無限可能? 4.1請先好好照顧自己 4.2不合常理的香港樂齡科技 4.3創意藝術治療:醫治身心的鑰匙 4.4專訪岑啟灝:社企創辦人的日系介護夢想 4.5西醫為本的社會問題 4.6輔助醫療的無限可能性 4.7專訪關護長者協會團隊:掀起社區照顧的革新 第五章 「實際」如此,但「本應」如此嗎? 5.1專

訪好青年荼毒室鹽叔:以「老」為題的思考盛宴 5.2長者的生命需求 5.3細想艾瑞克森人格發展論:長者的任務與危機 5.4漫談照顧、長者存在意義——從阿德勒說起 結語 序 「若你剛巧是安老服務工作者或是照顧者,你會感同身受在艱難的路上,原來仍有人以不同方式作出倡議及推動社會,決心要『安老而不苦』。」 伍桂麟 香港生死學協會會長、「一切從簡」殯儀社企創辦人 「殷琦這本書讓我們了解更多有關年老的課題,它不只告訴我們諸如『安老院的日常』等香港的具體情況,也進一步探討怎樣才是理想的安老安排,以及在有限資源下可以怎樣突破現狀,追求理想。」 鹽叔(楊俊賢) 哲學推廣平台「好青年荼

毒室」成員

「紓解害怕」之圖畫書表現形式分析與創作應用

為了解決艾瑞克森人格發展論 的問題,作者廖育萱 這樣論述:

每個人都經歷過童年恐懼,有些會隨著年齡增長而逐漸消失,當處理不當時,會產生情緒困擾與行為問題。圖畫書在兒童讀物中已佔有一席之地,它的影響力自然不容小覷。可藉由圖畫書讓孩子隨著書中主角找到克服恐懼的方法。本研究以台北市立圖書館年度最佳少年兒童讀物,進行書目分類,以克服恐懼圖畫書進行圖像分析,針對圖書的表現形式提出建議,作為情緒困擾圖畫書表現形式之創作運用。因此本研究分析結果如下:1. 創作主題方面:紓解害怕的相關圖畫書數量較少,國內創作者僅有一本,因此是值得發揮的創作主題,而從出版年代看出近年來更加被選書者看重。2. 形式分析與建議方面:(1)媒材技法與形式表現上風格多樣,從抒情寫實、裝飾圖案

、到設計概念式繪畫等不一而足;(2)而角色塑造與肢體動作表情,多以人為主角且貼近於生活題材,生動誇張的動作與表情,使兒童在閱讀上更能感同身受;(3)色彩規劃與傳達表現上,有些整體呈現類似色調,在細微處變化,有些則因故事的推進在色調或色相上有明顯差異,使讀者在不知不覺中能隨著劇情變化,進入作者設定的情境;(4)空間營造與情境氣氛表現是非常重要的形式,大多運用光線的強烈對比、大面積的暗沈色調、曖昧不清的朦朧疊色等來營造出畫面的恐懼感與不安;(5)圖像的敘事結構與時間節奏上,大多為固定節奏,但到了高潮部分,畫面節奏上前面與中間的差異會有所區別,在規律中造成對比,突顯出故事的重點,而在結尾部份,通常會

點破主角所害怕的事物,因此能幫助孩子填補知識上的不足,減緩並消除環境所帶來的新恐懼。

內在自我的情緒歷程-以自身繪畫創作為例

為了解決艾瑞克森人格發展論 的問題,作者孫碧蓮 這樣論述:

每個生命個體都是獨特的,只為自己的存在而存在,其成長環境、教育方式、生活體驗和文化背景下所累積的經歷與記憶,形成多元且獨一無二的個人感知經驗。將這些生命情感和生活體驗以藝術創作的形式呈現,紀錄當時所發生的事件內容、情緒反應、內在感受及思維轉折,以畫作的方式將情感體驗作轉化與梳理,期望能夠喚醒潛意識的內在自我,關照被忽視的內在小孩和清理過往的記憶,將起伏的情緒轉趨為平靜。本創作根源於對過去記憶的回述,現在的發生事件與心境的轉折變化。創作內容為寶石雨、植物帝國、生之海三項系列。作品呈現出繪者情緒變化的多樣性,包含淺層的外在感受,深層的內在覺知及更底層未被發掘的部分。每一階段的情緒變化,都不斷地在

探索內在自我,發掘出連繪者本身都未知的潛意識和人格結構,期望能開發潛藏在人格特質背後的力量。

想知道艾瑞克森人格發展論更多一定要看下面主題

艾瑞克森人格發展論的網路口碑排行榜

-

#1.艾瑞克森人格發展 - Af088

愛利克·霍姆伯格·艾瑞克森(德語,Erik Homburger Erikson,1902年6月15日-1994年5月12日),是一位德裔美籍發展心理學家與心理分析學者,以其心理社會發展理論著稱。他還 ... 於 www.myednrx.me -

#2.埃里克森人类发展的八个阶段 - 心理学空间

Erik Erikson: 1902年出生于德国的法兰克福,父母都是丹麦人。 ... 他提出人格的社会心理发展理论,把心理的发展划分为八个阶段,指出每一阶段的特殊 ... 於 www.psychspace.com -

#3.心理社會發展理論的八個階段

艾瑞克森 (Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展論】;共分為八大階段,分別為嬰兒期、幼兒期、學齡前兒童期、學齡兒童期、青少年期(青春期) ... 於 163.20.141.7 -

#4.第一節社會化理論與影響因素

利可提升自我的認同感;反之如果不順利就會妨礙自我的發展與. 認同。即認為人格成長是一生的過程,形成於各種主要的心理危. 機解決之後。 表2-1-1 艾瑞克森人格發展的 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#5.erikson 發展心理學– 發展心理學重點整理 - Ewppew

1,佛洛伊德(Freud)的性心理發展理論(1)人格結構,本我、自我、超我(2)人格發展,口腔期、肛門期、性器期、潛伏期、兩性期(3)焦慮與心理防衛方式2,艾瑞克 ... 於 www.ewppew.me -

#6.艾瑞克森(E. Erikson)人格發展論 - 360Doc

教育Wiki:這裡是一個屬於教育領域的專業知識庫,資料是由熱心的網友提供。 如果發現資料錯誤,請來信告知或線上修正,希望大家共同參與這個自由的 ... 於 www.360doc.com -

#7.參考資料:艾瑞克森--人格發展八階段 - 痞客邦

艾瑞克森 (E.H.Erikson,1902)是美國著名精神病醫師,新精神分析派的代表人物。他認為, 人的自我意識發展持續一生,他把自我意識的形成和發展過程劃分 ... 於 csf0616.pixnet.net -

#8.心理學家艾瑞克森逝世日,他留給世界的遺產是人格發展八階段論

埃克里森人物簡介愛利克·埃里克森,美國精神病學家,著名的發展心理學家和精神分析學家。他提出人格的社會心理發展理論,把心理的發展劃分為八個階段, ... 於 kknews.cc -

#9.艾瑞克森 - 博客來

書名:艾瑞克森,原文名稱:Identity\'s architect : a biography of Erik H. Erikson, ... 艾瑞克森,二十世紀最睿智的思想家. ‧心理社會發展理論的創始人. 於 www.books.com.tw -

#10.跨越成長8階段危機變轉機 - 優活健康網

艾瑞克森 (Erik Erikson)是後佛洛伊德學派重要的心理分析學者,他提出的「人格發展八階段」(the Eight Ages of Man)理論,又稱為「社會心理發展 ... 於 www.uho.com.tw -

#11.艾力森(Erikson)自己有身分危機 - 心理學

艾力森最有名的理論可算是他的八個發展階段的理論,稱為「心理社會發展論」(psychosocial development)[1]。此理論將人生全程視為連續不斷的人格發展歷程,人能否達至 ... 於 www.chinesechristiandiscernment.net -

#12.埃里克森心理社會發展理論 - 中文百科全書

心理社會發展理論,是生理欲望和作用在個體身上的文化力量的一種結合(“Erik.Erikson”,1970)。它具有漸成說(epigenesis)的特徵:各階段逐漸產生“一個階段在時間和 ... 於 www.newton.com.tw -

#13.艾瑞克森發展

艾瑞克森 心理社會發展階段理論. 對於人類的發展,艾瑞克森(Erik Erikson)這位學者觀察到不同的年齡所生活的環境與面對的事物,是非常不同的,因此在該階段有不同的 ... 於 www.harbts.co -

#14.[教育心理學]用艾瑞克森(E._Erikson)人格發展論淺談《人間失格 ...

簡單來說,是一位名叫艾瑞克森的醫師發表的人格理論。他將人類心靈成長過程中的自我意識的形成和發展過程劃分為八個階段,這八個階段的順序是由遺傳 ... 於 pixnet410211.pixnet.net -

#15.教育百科- 艾瑞克森(E._Erikson,1902)人格發展論... - Facebook

艾瑞克森 (E._Erikson,1902)人格發展論E.H.Erikson是美國著名精神病醫師,新精神分析派的代表人物。他認為,... 於 www.facebook.com -

#16.社會發展論

Sigmund Freud (1856~1939) 於1896年首創精神分析理論,用以解釋精神病形成的心理 ... 不同於Freudian以性衝動為人格發展的動力,Erikson以發諸自我成長的內在因素做為 ... 於 www3.nccu.edu.tw -

#17.艾瑞克森(Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展 ...

艾瑞克森 (Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展論】;共分為八大階段,分別為嬰兒期、幼兒期、學齡前兒童期、學齡兒童期、青少年 ... 於 elleyvonne.pixnet.net -

#18.二、各發展階段統整

二、各發展階段統整. 年齡. Piaget. 認知發. 展論. 語言. 發展. 繪畫. 發展. Freud. 性心理. 發展論. Erikson. 心理社會. 發展論. Piaget. 道德. 發展論. Kohlberg. 於 publish.get.com.tw -

#19.Erik H. Erikson 電子書| Readmoo 讀墨電子書

艾瑞克森 因提出「認定危機」(identity crisis)與「心理社會發展論」名響於世, ... 艾瑞克森用自己開創的理論重新解析十六世紀掀起宗教革命的馬丁‧路德,刻畫了一個 ... 於 readmoo.com -

#20.羅文公民 - 樂學網線上學習

3、佛洛伊德:認為人格發展的過程是潛意識與社會約束力間的心理鬥爭, ... 5、艾瑞克森:人的一生分為八個成長階段,依其心理社會發展理論(又稱危機發. 於 347.com.tw -

#21.Erik Erikson

說明個體自幼稚到成熟的自. 我成長歷程,健康人格的形. 成歷程。 艾理克森心理社會期發展論. ▫ 理論特徵:. ▫ 一、依據一般心理健康 ... 於 192.83.181.182 -

#22.試比較Freud的性發展階段和Erikson的心理社會理論的異同點 ...

Erikson 和Freud皆將人生的發展分為許多不同的階段。 Freud性發展的五個階段是由嬰兒時期到青少年時,強調性本能是重要的心理能量來源,雖著各個階段的 ... 於 ying016.pixnet.net -

#23.概念圖/艾瑞克森個人與社會發展階段理論 - Wiki Index | | Fandom

根據Erikson的看法,當人們成長時,必須面對一系列的,影響人格發展的心理社會危機。 資料來源:Childhood and Society by Erik H. Erikson. 於 wikiteamwork.fandom.com -

#24.艾瑞克森社會心理發展階段理論與教育應用-教材-詹翔霖副教授

艾瑞克森 的心理社會發展論是依據一般心理健康的人格特徵為立論基礎,將人生全程視為連續不斷的人格發展歷程,並以發自於自我成長的內在因素作為人格發展的 ... 於 chanrs.pixnet.net -

#25.社會心理發展階段– 艾瑞克森人格發展 - Gogshgo

愛利克·霍姆伯格·艾瑞克森(Erik Homburger Erikson,1902-1994)是一位德裔美籍發展心理學家與心理分析學者,以其心理社會發展理論著稱。他還以創造認同危機(identity ... 於 www.gogshgo.me -

#26.Erikson老年研究報告》心理社會發展論

心理學家艾瑞克森(Erik H. Erikson)的「心理社會發展論」(psychosocial developmental theory)是著名的人格發展理論,強調一個人的「自我」會隨著 ... 於 wfhstudy.blogspot.com -

#27.心理學家素描 艾瑞克遜

◇Erikson是心理社會發展論(Psychosocial Development Theory)的創始人,他將S. Freud精神分析論的內涵擴大,並適於解釋一般人(不限於病態)的人格發展。 於 www.cyut.edu.tw -

#28.從社會心理發展理論探討高齡者的人生四道

人生是一個從搖籃到墳墓的過程,面對人生各階段的變化,艾瑞克森(Erikson, H. E.)認為人生有八個階段,其理論被稱為「心理社會發展理論(theory of psychosocial ... 於 journal.gerontechnology.org.tw -

#29.艾瑞克森(E._Erikson)人格發展論 - 教育百科

艾瑞克森 (E.H.Erikson,1902)是美國著名精神病醫師,新精神分析派的代表人物。他認為, 人的自我意識發展持續一生,他把自我意識的形成和發展過程劃分為八個階段,這八個 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#30.艾瑞克森 - 教育百科

名詞解釋: 人名。艾瑞克森是心理社會發展論的創始人,1902年出生於德國法蘭克福,十八歲中學畢業後即未再接受正式教育。二十五歲到奧國維也納,受聘於兒童精神分析 ... 於 163.28.84.215 -

#31.[教心]艾力克森心理社會發展八階段論 - be myself - 痞客邦

[教心]艾力克森心理社會發展八階段論 ; 幼兒期 (1~3). 語言、自我概念、動作發展、遊戲. 自主行動. 羞怯與懷疑 ; 學齡前期. (3~6). 性別認同. 人格發展. 於 cycccy.pixnet.net -

#32.不同階段青少年之自我認同內容及危機探索之發展差異

Erik Erikson 的心理社會發展理論以「自我. 認同」為青少年期最重要的發展要務。過去之. 認同研究雖然描述了不同的認同狀態與認同內. 容的面向,但對於認同的連續性、 ... 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#33.逐步實現健全人格——艾瑞克森「社會心理發展階段」理論簡介

愛利克·霍姆伯格·艾瑞克森(Erik Homburger Erikson,1902-1994)是一位德裔美籍發展心理學家與心理分析學者,以其心理社會發展理論著稱。 於 matters.news -

#34.艾瑞克森(Erik Erikson)心理社會發展階段理論 | 健康跟著走

艾瑞克森 (Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展論】;共分為八大階段,分別為嬰兒期、幼兒期、學齡前兒童期、學齡兒童期、青少年期(青春期)、成年 ... 於 info.todohealth.com -

#35.6.《艾立克森心理社會發展論》老年期 - 和英出版社

《艾立克森心理社會發展論》老年期/ 老年父母專刊 周逸芬(和英出版社總編輯) 艾立克森(Erikson, E.)是「心理社會發展論」的創始人。他將人的一生分為八個發展時期 ... 於 www.heryin.com.tw -

#36.阿龐,8 歲,依艾瑞克森(Erikson)心理社會發展理論 - 題庫堂

阿龐,8 歲,依艾瑞克森(Erikson)心理社會發展理論,其發展任務重點與危機,下列何者正確. 於 www.tikutang.com -

#37.二、人格類型與發展(3) - Jinmei公民與社會網

2.艾瑞克森的心理社會發展理論(危機發展階段理論)(1)艾瑞克森(Erick Erikson﹐1902-1994)是美國哈佛大學心理學教授,1950年提出「心理社會 ... 於 jinmei.pixnet.net -

#38.國立臺中教育大學

呈正比;三、正向的人格特質可經由後天的學習與模仿經驗中獲得。依據以上研究及 ... 論、精神分析論中佛洛伊德(Freud)的性心理發展論以及艾瑞克森(Erickson)的心理社會. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#39.埃里克·艾瑞克森:人格發展經歷八階段 - 人人焦點

在心理學歷史上,很多心理學家開創的理論學說都帶有個人經歷的影響烙印,比如精神分析鼻祖弗洛伊德提出著名的「俄狄浦斯情結」,源於其自身弒父娶母的 ... 於 ppfocus.com -

#40.埃里克森的人格发展理论! - 知乎专栏

埃里克森的人格发展八阶段理论是教招考试的高频考点,既可以从客观题出题也可以从主观题 ... Erikson)(1902~?) ... 二、埃里克森人格发展阶段论阐述. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#41.儿童心理发展:埃里克森人格发展理论_阶段

他的发展论,为不同年龄段的教育提供了理论依据和教育内容。 概述. 爱利克·埃里克森(Erik Erikson)是弗洛伊德的女儿安娜·弗洛伊德的学生,美籍德国 ... 於 www.sohu.com -

#42.艾瑞克森erikson 的心理社會發展理論[綜論] - RIMBT

8/11/2014 · [心理*社會發展論]=(個人)心理(受)社會(影響而發展而成之人格)理論. 連師大國寶級教授[ 張春興] 都不解釋[專有名詞]!! 不說你又看不懂!! Erikson(艾瑞克 ... 於 www.aidhn.co -

#43.艾力遜人生八階書

帖子3442 積分2651022 註冊時間2006-10-31 艾瑞克森(Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展論】;共分為八大階段,分別為嬰兒期、幼兒 ... 於 rec-clusive.nl -

#44.艾瑞克森(Erikson)的心理社會發展理論(psychosocial - 星娛樂頭條

艾瑞克森 (EricH.Erickson)的心理社會發展... | 星娛樂頭條. 於 gspentertainment.com -

#45.erickson社會心理發展理論 - Nordahl

Erikson 的心理社會發展理論是依據一般心理健康的人格特徵為立論基礎,將人生全程視為連續不斷的人格發展歷程,以發於自我成長的內因作為人格發展的動力,是社會性的。 於 www.labptus.co -

#46.生命週期完成式| 誠品線上

艾瑞克森 說:「缺乏文化上可行的理想老年期,我們的文明不算. ... 艾瑞克森將佛洛伊德的精神分析論擴大,自創心理社會發展理論,並適用於一般人(不限於病態)的人格 ... 於 www.eslite.com -

#47.生命週期完成式- momo購物網

艾瑞克森 將佛洛伊德的精神分析論擴大,自創心理社會發展理論,並適用於一般人(不限於病態)的人格發展。與佛洛伊德、皮亞傑齊名。 瓊恩‧艾瑞克森Joan ... 於 m.momoshop.com.tw -

#48.erikson 發展

艾瑞克森 心理社會發展階段理論Erikson's Stages of Psychosocial Development. The personality is engaged with the hazards of existence continuously, ... 於 www.pdmotic.co -

#49.取自『【綠豆粉圓爸專欄】孩子的發展危機-艾瑞克森的心理 ...

【綠豆粉圓爸專欄】孩子的發展危機-艾瑞克森的心理社會發展理論整理:趙介亭(綠豆粉圓爸,展賦教育文創執行長) 隨著優幼親子團邁入第五年、探索共學團邁入第二年, ... 於 chifen0329.pixnet.net -

#50.心理社會發展與台灣大學生(上) - Google Groups

要明瞭艾瑞克森的心理社會發展理論(Psychosocial theory)的核心概念,我們必須先從所屬的心理分析學派著手,找尋出它的發展脈絡,以了解艾瑞克森所承襲 ... 於 groups.google.com -

#51.艾瑞克森心理社會發展理論 - TheDesigv

艾瑞克森 心理社會發展階段理論. 對於人類的發展,艾瑞克森(Erik Erikson)這位學者觀察到不同的年齡所生活的環境與面對的事物,是非常不同的,因此在該階段有不同的 ... 於 www.ambrmusc.co -

#52.埃里克森八阶段理论_百度百科

提出者: Erik Homburger Erikson ; 提出时间: 1950年、1963年、1968年 ; 适用领域: 人格理论、发展心理学 ; 应用学科: 心理学 ... 於 baike.baidu.com -

#53.跨越成長8階段危機變轉機 - Yahoo奇摩新聞

2017年4月21日 — 艾瑞克森(Erik Erikson)是後佛洛伊德學派重要的心理分析學者,他提出的「人格發展八階段」(the Eight Ages of Man)理論,又稱為「社會心理發展 ... 於 tw.yahoo.com -

#54.艾瑞克森社會心理發展八階段@ 《飛毛設計工作室》 - 痞客邦

艾瑞克森 (E.H.Erikson,1902)是美國著名精神病醫師,新精神分析派的代表人物。 他認為, 人的自我意識發展持續一生,他把自我意識的形成和發展過程 ... 於 a1f4j7.pixnet.net -

#55.106年最新→「心理學」 - 考前命題

四一、試述E. Erikson的社會心理發展8階段理論中,第3階和第4階的內容重點和對教養工作的啟示。 答:. 艾瑞克森(E. H. Erikson,1902)是美國著名精神病醫師,新精神分析派 ... 於 donhi.com.tw -

#56.以艾瑞克森的心理社會發展理論來探討《小婦人》

本論文旨在以愛利克·艾瑞克森的心理社會發展論來探討露意莎·梅·奧爾柯特(Louisa May Alcott) 所著的《小婦人》中角色的人格發展,分析主角喬和她的三個姊妹, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#57.人格發展理論 - Tbtnee

艾森克的人格雙向度分類法二、佛洛伊德的人格發展理論(一)人格的結構1. ... 1艾瑞克森(1963)在其心理社會期(psychosocial stages)理論中,將人從出生至死亡之間, ... 於 www.tbtnee.co -

#58.自我

艾瑞克森 的「心理社會發展理論」,只要掌握青春期的發展任務和發展危機即可。 第二節對成為成年公民的期待,未來學測幾乎不會命題。 於 www.visionbook.com.tw -

#59.艾瑞克森心理社會發展論- 000 - Google Sites

艾瑞克森 (Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展論】:依照人生危機性質的不同,把人的一生劃分為八個階段,每個階段均有其衝突存在,而所謂的成長,便是 ... 於 sites.google.com -

#60.101 年第二次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試試題

能,請以Freud 、Erikson 、與Piaget 的發展理論觀點分別說明。 【擬答】: ... 強調從社會適應的觀點探討人格發展的歷程,將人生全程視為連續不斷的人格發展,在每一. 於 www.easywin.com.tw -

#61.教育心理學 - 真的要念書

根據美國心理學家艾立克森理論,說明國小學童主要發展任務、社會心理危機 ... 請寫出艾瑞克森(Erikson)心理社會發展八階段,包含年齡以及所面臨的心理 ... 於 studyhard102.pixnet.net -

#62.搜尋:艾力克森(Erikson)的心理社會發展論 - 阿摩線上測驗

心理社會發展(一) 艾瑞克森(Erikson)心理社會發展論*發展階段與任務1. 信任與不信任:0-2歲2. 活潑自主與羞愧懷疑:2-3歲3. .. 於 yamol.tw -

#63.艾瑞克森社會心理發展階段- 維基百科,自由的百科全書

艾瑞克森 社會心理發展階段是根據愛利克·艾瑞克森描述,將正常人的一生,從嬰兒期到成人晚期,分為8個發展階段。在每個階段,個人都面臨、並克服新的挑戰。 於 zh.wikipedia.org -

#64.艾瑞克森(Erikson)的心理社會發展理論(psychosocial ... - 藥師家

從家庭教育與學校教育的觀點言,艾瑞克森在其心理社會期發展理論中所提出的....(5)教師應為學生處理情緒及人際問題之最好資源,當學生面臨家庭難題,宜給予 ...。 於 pharmknow.com -

#65.艾瑞克森心理社會發展理論及佛洛伊德性心理發展理論 - Askorg

佛洛伊德心理社會發展理論,大家都在找解答。艾瑞克森接受佛洛伊德理論的觀念(包括本我、自我和超我,以及佛洛伊德性心理發展中的幼兒性慾),但是反對佛洛伊德試圖 ... 於 www.abdkared.me -

#66.艾瑞克森人格發展 - Sportsem

艾瑞克森 心理社會發展階段理論Erikson's Stages of Psychosocial Development. The personality is engaged with the hazards of existence continuously, ... 於 www.oluuae.co -

#67.艾瑞克森心理社會發展理論

Erikson 的心理社會發展理論是依據一般心理健康的人格特徵為立論基礎,將人生全程視為連續不斷的人格發展歷程,以發於自我成長的內因作為人格發展的動力,是社會性的。. 於 guide-epargnes.be -

#68.艾瑞克森(Erikson)的心理社會發展理論(psychosocial ... - 隨意窩

艾瑞克森 的心理社會發展論是依據一般心理健康的人格特徵為立論基礎,將人生全程視為連續不斷的人格發展歷程,並以發自於自我成長的內在因素作為人格發展的動力,而此內在 ... 於 blog.xuite.net -

#69.《青年路德》導讀:淺談心理學巨匠艾瑞克森的生命故事

艾瑞克森 (Erik H. Erikson)是極其知名的心理學家,因為他提出了名聞遐邇的人生發展八階段理論以及「自我認定」等重要概念。八階段理論橫跨人一生的 ... 於 www.thenewslens.com -

#70.【審訂者序】路德之為艾瑞克森

這本《青年路德:一個精神分析與歷史的研究》,可說是人格心理學家艾瑞克.艾瑞克森成名的心理傳記作品。艾瑞克森在這本傳記中運用了他的「人生發展階段論」,並以 ... 於 reader.mybook.taiwanmobile.com -

#71.艾瑞克森心理社會發展理論 - 早午餐推薦評價懶人包

艾瑞克森 心理社會發展理論在PTT/mobile01評價與討論, 提供人格發展理論、性心理發展理論、艾瑞克森發展理論就來早午餐推薦評價懶人包,有最完整艾瑞克森心理社會發展 ... 於 breakfast.reviewiki.com -

#72.艾瑞克森社會心理發展階段

艾瑞克森 接受佛洛伊德理論的觀念(包括本我、自我和超我,以及佛洛伊德性心理發展中的幼兒性慾),但是反對佛洛伊德試圖單純以性慾為基礎來描述人格。此外 ... 於 overseaschineselive.blogspot.com -

#73.教育心理學筆記(社會發展論) - D.H.P 106x - 痞客邦

社會發展論艾瑞克森Erilson (新佛洛伊德主義)艾瑞克森接受弗洛伊德理論的觀念(包括本 ... (2)人格發展:口腔期、肛門期、性器期、潛伏期、兩性期. 於 peggy106x.pixnet.net -

#74.[教心]艾力克森心理社會發展八階段論@ be myself :) :: 痞客邦

8大階段發展重點發展危機階段意義重要他人適應模式適應成功適應失敗嬰兒期(0~1)依附 ... [教心]艾力克森心理社會發展八階段論@ be myself :) :: 痞客邦. 艾瑞克森口訣 ... 於 pharmacistplus.com -

#75.艾瑞克森(Erik Erickson)社会心理发展理论_哔哩哔哩_bilibili

https://youtu.be/MyNCmGC-LP4 艾瑞克森 (Erik Erickson)社会心理发展理论,人生各阶段的心理变化。 ... 人格心理学:埃里克森的 人格发展 阶段理论. 於 www.bilibili.com -

#76.艾瑞克森的心理社會發展(一) | MYSUNNY 官網 - 買喪禮

艾瑞克森 (Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展論】;人從一出生到老年,不同的階段都有其所需要面對的任務及挑戰。人格的發展依循著 ... 於 www.mysunny2019.com.tw -

#77.艾瑞克森社會心理發展階段 - 豁懷日誌

艾瑞克森 接受佛洛伊德理論的觀念(包括本我、自我和超我,以及佛洛伊德性心理發展中的幼兒性慾),但是反對佛洛伊德試圖單純以性慾為基礎來描述人格。此外 ... 於 huohuai.blogspot.com -

#78.文學類篇名:人格發展分析先驅的比較作者

佛洛依德與艾瑞克森對於人格發展所提出理論與貢獻。 ... 二、認識艾瑞克森. 艾瑞克森是一位美國著名精神病醫師,新精神分析派的代表人物。他把自我. 意識的形成和發展 ... 於 www.shs.edu.tw -

#79.社會心理發展理論 - TFB77

名詞解釋: 艾利克森(E.H. Erikson)將佛洛依德(Sigmund Freud)的精神分析論內涵加以擴大,用於解釋一般人的人格發展,並強調社會心理雙 ... 於 www.fonbouev.co -

#80.人格發展階段論 - 中文百科知識

是美國神經病學家E·H·艾里克森在繼承奧地利精神病學家S·弗洛伊德學說的基礎上提出的 ... 埃里克森在接受弗洛伊德的心理性慾發展論和人格結構說的基礎上提出了他的自我 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#81.兒童心理學

傑羅姆·布魯納: 認知(建構主義)學習理論/. ▫ 愛利克·埃里克森(Erik Erikson): 埃里克森社會心理發展階段. (Erikson's stages of psychosocial development). 於 comhealth.kmu.edu.tw -

#82.106 年第二次高等考試社會工作師考試試題 - 公職王

甲、申論題部分:(50 分). 一、請詳述艾瑞克森(Erik Erikson)的心理社會發展理論共分為那些階段?以及每個階段的發展. 任務與危機為何?此理論的爭議為何? 於 www.public.tw -

#83.Erikson 發展 - Mstudyevent

是很重要的理論之一Erikson 的社會心理發展 ... 經歷不同的危機與衝突,危機是否順利解決將影響往後的人格發展。 於 mstudyevent.fr -

#84.Erikson 的心理社會發展論在負向人格特質的中小學生輔導之應用

事實上,針對此種現象,Erikson(1963)在其「心理社會發展論」(psychosocial developmental theory)中即有所闡述。他認為每個人在其一生當中,皆會歷經八. 個發展衝突與 ... 於 www.ater.org.tw -

#85.Family-of-Origin_2_成長階梯與自我形象.pdf

艾瑞克‧艾瑞克森. Erik Erikson, 1902– 1988. 心理社會發展理論. (Psychosocial Development Theory). • 人隨著不同的年齡階段,在心理和社交關係上不. 於 www.counselorwinnietse.com -

#86.艾瑞克森社會心理發展階段理論與教育應用-詹翔霖副教授

艾瑞克森 社會心理發展階段理論與教育應用-詹翔霖副教授 ; 2-4歲. 意志. 自主獨立對羞怯懷疑 ; 4-5歲. 目的. 主動對內疚 ; 5-12歲. 能力. 勤奮對自卑 ; 13-19歲. 於 mypaper.pchome.com.tw -

#87.艾瑞克森(Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展 ...

艾瑞克森 (Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展論】 ; 2. 2-3(幼兒期), 自主行動(自律)與羞怯懷疑(害羞) ; 3. 4-6(學齡前兒童期), 自動自發( ... 於 joeyfunhouse.blogspot.com -

#88.艾瑞克森八階段 - Croaticast

由于缺乏正八階段理論理論背景. DOC 檔案網頁檢視. ERIKSON心理社會發展的八階段(PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT). 階段(大約年齡)心理成長與危機重要的人際關係焦點各 ... 於 www.dkgsever.co -

#89.艾瑞克森發展理論 - Exctelco

探討佛洛伊德的人格階段發展的理論4 這個時期兒童心理性慾的快感帶由肛門轉移至生殖器的部份,兒童會對男女生的生理差異、成人與兒童的生理差異、嬰兒是來自於哪裡以及成人 ... 於 www.jnele.me -

#90.艾瑞克森

艾瑞克森(E. Erikson)人格發展論1/6 艾瑞克森(E. Erikson)人格發展論出自學習加油站定義艾瑞克森(E.H.Erikson,1902)是美國著名精神病醫師,新精神分析派的代表人物。 於 www.slideshare.net -

#91.埃里克森人格发展理论与儿童健康人格的培养*

埃里克森(Erik Homburger Erikson)是美国著名的精神病医生,是美国现代最有名望的精神分析理. 论家之一,也是新精神分析学派的重要代表人物。在他的代表作《儿童期与社会》 ... 於 file.snnu.net -

#92.早期經驗對品格教育的重要 以幼兒責任感為例

研究早期人格發展最具影響力的理論取向包括西蒙˙佛洛伊德的心理分析論以及艾瑞克森的理論。雖然該理論中有些地方未做嚴謹的處理,但整體而言仍對兒童 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#93.[教師甄試考古題] 107-臺南市-24 - 玉壘浮雲的工作站

根據Erikson 的心理社會發展理論,崇偉的年齡最可能是下列何者? ... 艾瑞克森的人格終生發展論,為不同年齡段的教育提供了理論依據和教育內容,任何 ... 於 www.yuworkstation.com -

#94.從艾力克森(Erik H. Erikson)的生命週期論談生命的維護與發揚

格的形成可以從人格發展的觀點著手。心理分析學家艾力克森(Erik H. Erikson)所建構的生命週期(life cycle)模式,提出個人格在其八個心. 理社會階段中,所產生的各 ... 於 www.yct.com.tw -

#95.erik erikson心理社會發展論知識摘要 - 紅頁工商名錄大全

【erik erikson心理社會發展論知識摘要】免費登錄台灣地區的公司資料,工商指南,市場推廣,商品與服務的詢價,外包,買賣等生活資訊_上台灣大紅頁網,上網就紅。 於 www.iredpage.com -

#96.Psychosocial Theory of Development - 心理社會發展論

名詞解釋: 艾利克森(E.H. Erikson)將佛洛依德(Sigmund Freud)的精神分析論內涵加以擴大,用於解釋一般人的人格發展,並強調社會心理雙方面的發展,自成一種理論,稱為 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#97.search:艾瑞克森人格發展理論相關網頁資料 - 資訊書籤

了解艾瑞克森人格發展理論知識都與艾瑞克森人格發展,艾瑞克森的人格發展理論,艾力克森e h erikson人格發展理論,艾力克森人格發展理論密切關係,艾瑞克森的人格終生發展 ... 於 www.iarticlesnet.com -

#98.心理學重點筆記-人格理論-Erikson - TAB的部落格

Erikson 的心理社會發展論是依據一般心理健康的人格特徵為立論基礎,將人生全程視為連續不斷的人格發展歷程,並以發自於自我成長的內在因素作為人格 ... 於 tkb1234.pixnet.net