艾瑞克森幼兒期的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李維倫寫的 存在催眠治療 和雅思敏.伊斯梅爾的 要來一根香蕉嗎?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站發展心理學也說明:艾瑞克森 認為心理發展是一個連續、漸進的發展過程,人生全程可以分成八個發展階段。 ... 幼兒期. 3. 4-6. 學齡前期. 4. 6-12. 學齡兒童期. 5. 12-22. 青少年期.

這兩本書分別來自心靈工坊 和維京所出版 。

國立臺北科技大學 經營管理系 陳銘崑所指導 劉子熒的 高齡化族群的智慧家庭關鍵服務要素評估模式之探討 (2021),提出艾瑞克森幼兒期關鍵因素是什麼,來自於高齡化族群、智慧家庭、關鍵服務需求、模糊德爾菲法、模糊層級分析法。

而第二篇論文國立臺東大學 進修部教育行政碩士班(夜間) 鄭燿男所指導 楊幸錦的 身心障礙偏差行為遊民生涯發展之個案研究:兼論教育工作者的省思 (2021),提出因為有 身心障礙者、遊民、偏差行為的重點而找出了 艾瑞克森幼兒期的解答。

最後網站101 年第二次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試試題則補充:幼兒期 :自主VS 羞愧/懷疑 ... 佛洛伊德艾力克森與皮亞傑的青少年發展階段比較 ... 根據艾瑞克森(Eric H. Erickson )的心理社會發展理論,兒童早期(約3 至5 歲)的心.

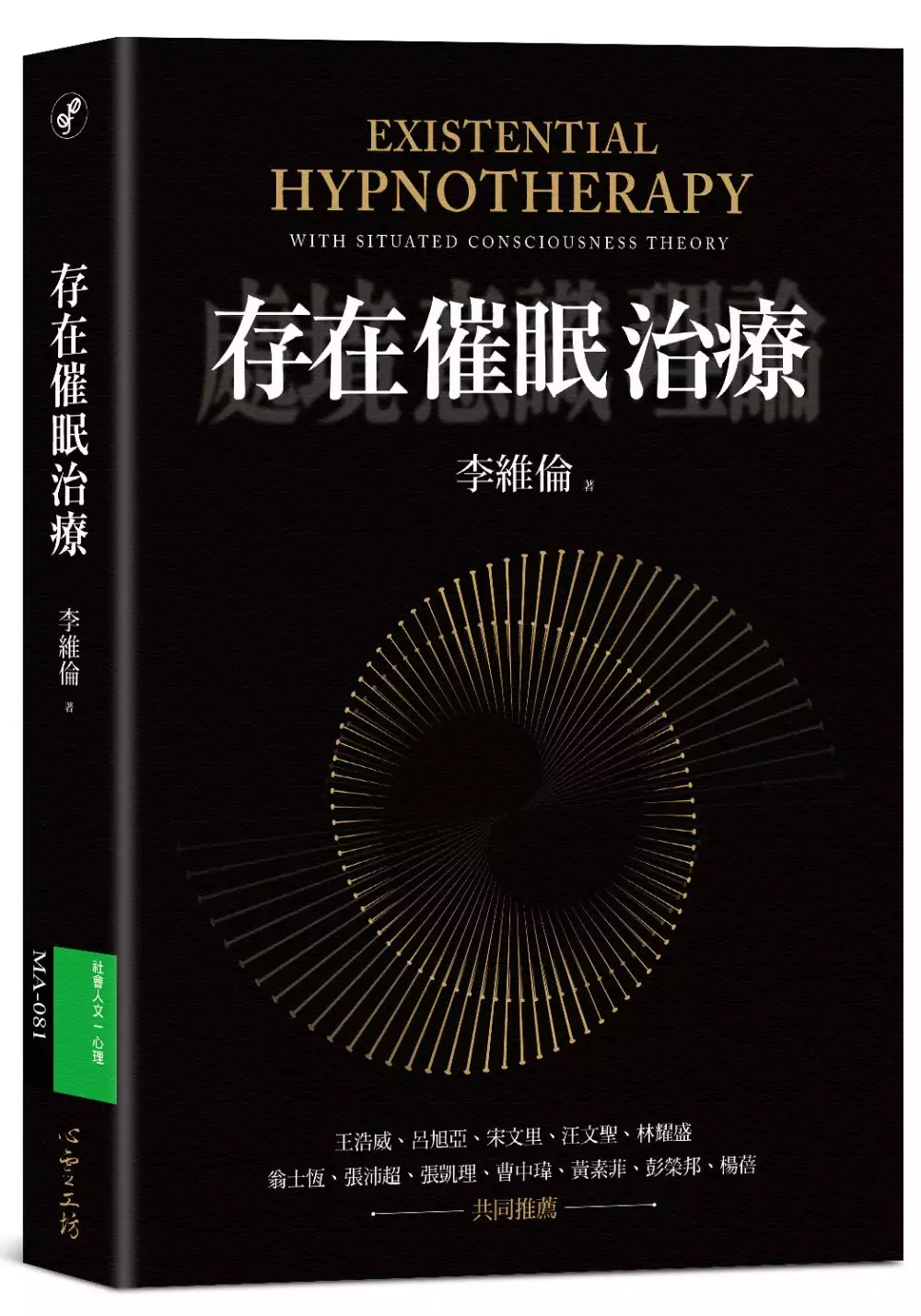

存在催眠治療

為了解決艾瑞克森幼兒期 的問題,作者李維倫 這樣論述:

「對我來說,探究催眠就是探究意識存在,就是探究人類受苦與療癒的根本由來。」--李維倫 在精神分析誕生之始,催眠現象就參與其中,但一直沒有適當的理論說明;另一方面,於學術與專業殿堂之外,如台灣的民間宗教療癒場域,各種意識轉化催眠技術亦不斷地獲得演繹,用於撫慰人們的痛苦。 《存在催眠治療》以台灣本土文化與療癒現象為基礎,結合存在現象學的理論視野與催眠治療的具體操作,並經歷現象觀察、理論建構、與具體實作而形成。本書首先指出人情倫理在華人社會中的重要地位,而心靈的受苦實是倫理的受苦。在此視野下,本書綜論存在催眠治療的發展歷程,闡述其理論大綱與治療機制,包括倫理照顧的心理治療架構、談

話治療現場的雙重性結構、意識的三重構作理論,以及完整實作案例等。 存在催眠治療視意識狀態為存在狀態,其所依賴的意識理論也就是關於人之存在的一般性理論。以語意、圖像與體感等三種意識動作所構成的意識三重構作理論,是存在催眠治療所獨創。本書呈現了以圖像意識的鏡映運作與榮格心理治療對話;以氣的身體經驗映襯體感意識與空間;以甘德林的澄心法呼應體感意識的療癒運作;以禪境經驗的意識樣態來揭露語意意識的運作特徵,從而提供了意識三重構作理論的的完整勾畫。最後,本書的另一重點在於存在催眠治療與其他心理治療學派的對話,藉以顯示此一原創心理治療理論與其他學派的可溝通性。 本書特色 ★第一本從華人觀點研究

寫作的存在催眠治療專著,學理案例兼顧 ★結合現象學、存在心理學與催眠的心理治療法,值得一讀 共同推薦 王浩威 | 精神科醫師、作家 呂旭亞 | 榮格心理分析師 宋文里 | 國立清華大學榮譽退休教授、輔仁大學兼任教授 汪文聖 | 國立政治大學哲學系退休暨兼任教授 林耀盛 | 國立臺灣大學心理學系教授 翁士恆 | 東華大學諮商與臨床心理學系助理教授 張沛超 | 心理治療學家、哲學博士 張凱理 | 台齡身心診所主治醫師 曹中瑋 | 資深諮商心理師、國立臺北教育大學心理與諮商學系退休副教授 黄素菲 | 輔仁大學心理學研究所兼任教授 彭榮邦 | 慈濟大

學人類發展與心理學系副教授 楊 蓓 | 法鼓文理學院特聘副教授兼生命教育學程主任 (依姓氏筆畫排列) 從「中西有別」到「當下生活」的本土心理學知識發展的再啟蒙歷程,進而納入有情感質地的、滋味的、歷史的、地理的本土心理學,對學術社群多少已有醒悟。但就日常生活而言,「回到當下生活」並非易事,透過李維倫教授多年淬煉的《存在催眠治療》一書,無論是理論對話或案例引述,開放地邀請讀者踏上倫理療癒旅程,成為人文臨床身心實踐的同行者。 林耀盛(國立臺灣大學心理學系教授) 讀維倫教授新著,如師在側,如友在鄰;不「催」亦不「眠」,自在舒暢。 張沛超(臨床心理學家、哲學博士) 此

書像是佛教中的禪宗,希望直指人心,卻又必須另闢蹊徑地以文字來論述,維倫試圖在「不立文字」和「不得不立文字」之間搭建起一座橋樑,其心可泣,讓人心動! 楊蓓(法鼓文理學院特聘副教授兼生命教育學程主任)

高齡化族群的智慧家庭關鍵服務要素評估模式之探討

為了解決艾瑞克森幼兒期 的問題,作者劉子熒 這樣論述:

我國國家發展委員會估計將於2025年邁入超高齡社會,台灣社會高齡化的速度更是世界第一,人口老化議題是刻不容緩,未來將會產生強勁的高齡照護需求,隨著全球數位科技轉型的發展趨勢,經濟結構改變、醫療品質提升,以及人工智慧(Artificial Intelligence,AI)、物聯網(Internet of Things, IoT)、第五代行動通訊技術(5th generation mobile networks,5G)、自動化科技等技術應用逐漸普及成熟,人們的生活習慣及服務行為也連動產生影響,再加上政府長照2.0的政策重點,在地養老已是現代高齡化族群最為嚮往的模式,透過智慧家庭的新興生活模式,能

提升高齡化族群生活品質,然而每位高齡者的居家場景、本身的退化程度和家庭照顧的資源皆不同,真正應用且成功普及在居家場域的智慧家庭產品相對較少,大多學術文獻都聚焦在智慧家庭的技術層面,服務層面較少。因此本研究透過文獻探討高齡化族群在老化過程中生理、心理及社會面向的變化及問題點,並與高齡化智慧家庭提供的服務模式加以結合,透過模糊德爾菲法來將高齡化智慧家庭服務模式項目進行歸納分析,並使用模糊層級分析法來了解高齡化族群在使用智慧家庭服務時的關鍵服務要素及排序,根據研究結果進一步發展其管理意涵,並提供結論與實務上的參考建議。

要來一根香蕉嗎?

為了解決艾瑞克森幼兒期 的問題,作者雅思敏.伊斯梅爾 這樣論述:

要來一根香蕉嗎? 我不要!我不要!我不要!我不要!我不要! 孩子的「不要不要不要」期讓爸媽們困擾嗎? 孩子對某種食物的偏食讓爸媽們擔憂嗎? 一起和孩子翻開此書,或許會讓全家人都會心一笑,得到意外的收穫唷! 大猩猩餓了,但是他不願意吃香蕉,不吃就是不吃,一點商量的餘地也沒有。用怎樣的方式,就是不吃。 搭配麵包吃好嗎?我不要! 我陪你一起吃好嗎?我不要! 切片吃呢?我不要! ……什麼方式都不要的大猩猩,我們該拿他怎麼辦呢? 屢獲殊榮的插畫家雅思敏.伊斯梅爾的趣味插畫這次帶來了一隻

非常頑固的大猩猩,保證讓全家人捧腹大笑^_^ 本書特色 ☆孩子的「不要不要期」☆ 孩子的「不要不要期」就像是第一個叛逆期一樣,總是讓家長們束手無策,就像書裡的大猩猩一樣,我們試盡各種辦法,孩子們不要就是不要。透過這本繪本,或許我們可以用不一樣的心態去面對或理解孩子。 我們可以: 1.同理孩子。或許他真的不餓、不想吃或不想做任何事情,而成年人也會有這樣的時刻,這時的我們或許可以學習同理孩子的心情,也可以在此時先幫助孩子和自己緩和情緒,等待情緒冷靜後,再進行後續的溝通處理。 2.適時放手。較低幼的孩子在這個時候還沒有學會如何

表達自己的情緒,或是好好說出自己的想法,或許適時的放手可以幫助此時的孩子建立「我」的自主人格,學會如何妥善表達自己的想法。 ☆逗趣可愛的圖像☆ 繪者運用鮮明豐富的顏色及逗趣可愛的圖像,呈現大猩猩各種時候的不同體態和模樣,每個動作的描繪都栩栩如生,並且搭配著逗趣耍寶的表情,這樣的圖像能讓翻看此書的讀者感同身受,不自覺也跟著開心了起來。 名人推薦 ★熱情推薦★ (按姓氏筆畫排序) 彥如姐姐 (環宇廣播、Podcast 《童話夢想家》節目主持人) 劉清彥(譯者&兒童文學創作者) 嚴淑女(童書作家與插畫家協會臺灣分會會長(S

CBWI-Taiwan)) 蠟筆哥哥 (繪本工作者 蠟筆哥哥) 好評推薦 「這本迷人的、蘇斯博士式的書有的講述了讓幼兒嘗試新食物的策略。」──《金融時報》 「類似蘇斯博士和蘿倫.柴爾德式的書,雅思敏.伊斯梅爾的挑剔飲食主題使用大膽、富有表現力的攝影插圖帶來光、有趣的能量,還有父母那些令人沮喪的經歷。」── BookTrust 「從書的亮黃色封面到作者雅思敏.伊斯梅爾大膽有趣的插圖,《要來一根香蕉嗎?》這本書是生動活潑的」。──Northern Echo 「孩子們看到這隻屁股露在外面的大猩猩會咯咯咯的笑,而帶著

討厭食物的成年人應該會喜歡這幅畫,因為他拒絕吃零食時,臉上露出了厭惡的表情。」──伊莫金.卡特《觀察家報》

身心障礙偏差行為遊民生涯發展之個案研究:兼論教育工作者的省思

為了解決艾瑞克森幼兒期 的問題,作者楊幸錦 這樣論述:

本研究旨在探討一位青少年到中年身心障礙者的生命歷程以及生涯發展狀況,及在身障養護機構安置的調適問題,並闡述教育工作和社會工作未來如何教育及面對身障個案。研究對象以臺東縣遊民身障個案,目前住在養護機構但適應不良,淪為街友多年再度進入機構安置服務。研究者採取個案訪談方式試圖發掘個案面臨的問題,俾以協助有效預防未來相同狀況發生,減少社會安全問題。研究發現如下:1.青少年時期的問題未被處理會影響其日後正常發展,尤其價值觀違反社會規範導致違法行為必須接受法律制裁,卻因人格發展不健全無法改正杜絕,惡性循環下,面臨生命中老年時期無法正常活躍老化;2.家庭教育影響偏差行為甚鉅,父母應當審慎扮演親職角色,重視

親子親密關係及互動溝通、養育問題;3.教室教學是發現學生問題的基礎場域,透過教師輔導可以消弭問題,降低學生就學過程的壓力和障礙,發展良好品德。

艾瑞克森幼兒期的網路口碑排行榜

-

#1.兒科護理學 - 第 1-24 頁 - Google 圖書結果

(二)社會心理發展根據艾瑞克森( Erikson )的理論: ○嬰兒期:信任感對不信任感嬰兒期有五大需要必須予以滿足,若都能得到滿足的話,他會覺得世界是美好的,他會發展出信任 ... 於 books.google.com.tw -

#2.【#Erikson 心理社會發展】 小學 - Instagram

失敗>成功 依序適應成功會得到: 希望(嬰兒期)—意志—目標—能力(國小)—忠誠(國高中)—愛—關懷—智慧⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ … | Instagram ... 於 www.instagram.com -

#3.發展心理學

艾瑞克森 認為心理發展是一個連續、漸進的發展過程,人生全程可以分成八個發展階段。 ... 幼兒期. 3. 4-6. 學齡前期. 4. 6-12. 學齡兒童期. 5. 12-22. 青少年期. 於 www.slsh.ntpc.edu.tw -

#4.101 年第二次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試試題

幼兒期 :自主VS 羞愧/懷疑 ... 佛洛伊德艾力克森與皮亞傑的青少年發展階段比較 ... 根據艾瑞克森(Eric H. Erickson )的心理社會發展理論,兒童早期(約3 至5 歲)的心. 於 www.easywin.com.tw -

#5.桃園市生命線協會- 依據艾瑞克森的社會心理發展階段,將心智 ...

依據艾瑞克森的社會心理發展階段,將心智健康的人的一生,從嬰兒期到成人晚期共分成八個階段。在每個階段都有各自所要面臨的課題,其中在青少年所面臨到的挑戰是對角色 ... 於 m.facebook.com -

#6.艾瑞克森社會心理發展階段理論與教育應用-教材-詹翔霖副教授

艾瑞克森 社會心理發展階段理論與教育應用-教材-詹翔霖副教授 · 1.嬰兒期(0-2歲) · 2.幼年(2-3歲) · 3.學齡前期(3-6歲) · 4.學齡期(6-12歲) · 5.青春期 ... 於 chanrs.pixnet.net -

#7.艾瑞克森(E._Erikson)人格發展論 - 教育百科

嬰兒期(0~1.5歲):基本信任和不信任的心理衝突 · 兒童期(1.5~3歲):自主與害羞和懷疑的衝突 · 學齡初期(3~5歲):主動對內疚的衝突 · 學齡期(6~12歲),勤奮對自卑的衝突. 於 pedia.cloud.edu.tw -

#8.2023中国婴幼儿照护服务行业发展大会暨成果展览活动8月在 ...

期间,将在主会场举办行业发展大会,在五个分会场分别举办婴幼儿食品与用品 ... 国际大体联秘书长艾瑞克·森超:成都大运会在所有方面都达到了我的预期 ... 於 www.dhbook114.com -

#9.Erikson 的心理社會發展論在負向人格特質的中小學生輔導之應用

因此,個體自嬰兒期起與父母之間所建立的以信. 任為基礎的社會關係,將是他以後與其他人建立良好社會關係的人格基礎(張春. 興,2017;Erikson, 1963, 1987, 1994)。 於 www.ater.org.tw -

#10.艾瑞克森社會心理發展階段 - 維基百科

艾瑞克森 社會心理發展階段是根據愛利克·艾瑞克森描述,將正常人的一生,從嬰兒期到成人晚期,分為8個發展階段。在每個階段,個人都面臨、並克服新的挑戰。 於 zh.wikipedia.org -

#11.歷史守護者2:紅色機密 - 遠流

艾克勒謝( Julia Eccleshare,英國兒童書頂尖記者兼作家) 好評推薦 ... 當【波西傑克森】遇上【黃金羅盤】;奇幻加科幻,雙重新冒險 於 m.ylib.com -

#12.埃里克森社会心理发展的八个阶段- 尘土_64e0. 艾瑞克森人格 ...

嬰兒期的動作發展受生物成熟的程序化制約,也受環境的影響,. 心理學:15歲前成長期「4個階段」的友誼發展. 艾瑞克森人格发展例子. 於 ljxup.stanbetpolice.pl -

#13.Kabrita 佳贝艾特金装系列幼儿羊奶粉港版3段800g多少钱

AI卖点提炼:优质羊奶、易消化、适合肠胃敏感婴儿。 Powered by ZDM-AIGC Engine v0.1. 於 www.smzdm.com -

#14.兒童發展理論

艾瑞克森 之心理社會論; 行為主義(Behaviorism) ... 艾瑞克森(1902-1994)的心理社會發展論 ... 嬰兒期. 行為主義創始人 華森 (1878-1959). 主張個體行為是學習所致 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#15.幼兒期心理與社會發展-艾瑞克森理論 - YouTube

幼兒期 在此期學會走路、說話能力、與各種動作技能發展,有幫助於 幼兒 建立自信心,也會期望以自己的力量來做好每一件事。 於 www.youtube.com -

#16.菲爾·內維爾Phil Neville: 最新的百科全書

評論員艾倫·漢森(Alan Hansen) 對雙冠王曼徹斯特隊說道,記住了這場比賽曼聯:“有了孩子你就贏不了任何東西”。由於丹尼斯·歐文的存在,他很少踢左後衛。有 ... 於 academic-accelerator.com -

#17.社會學「社會化」艾力克森:「認同危機論」(題庫5)

請詳述艾瑞克森(Erik Erikson)的心理社會發展理論共分為那些階段? ... 2, 2-3歲(幼兒期), 自主行動(自律)與羞怯懷疑(害羞), 能按社會行為要求表現 ... 於 wh104.pixnet.net -

#18.111年名師壓箱秘笈-教育心理學[高普考] - 第 65 頁 - Google 圖書結果

(二)艾瑞克森(Erikson)心理社會發展論(101高考;99身三;95高考;95 原三)美國著名 ... 2 幼兒期(1~3歲)活潑自主害羞懷疑幼兒期會以感官反應(如:哭鬧)來抗拒外界的控制, ... 於 books.google.com.tw -

#19.艾里克森人生八階2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

艾瑞克森 (Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展論】;共分為八大階段,分別為嬰兒期、幼兒期、學齡前兒童期、學齡兒童期、青少年期(青春期)、成年早期、 ... 於 year.gotokeyword.com -

#20.不同階段青少年之自我認同內容及危機探索之發展差異

Erik Erikson 的心理社會發展理論以「自我. 認同」為青少年期最重要的發展要務。過去之. 認同研究雖然描述了不同的認同狀態與認同內. 容的面向,但對於認同的連續性、 ... 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#21.孩子的未來,這個時候定一生!家長不可不知的人格發展八階段

13-19 歲的青春期,相較於其他的7 個時期,是轉大人的關鍵期。根據艾瑞克森的分析,青春期孩子心理社會危機為「自我認同VS. 角色混亂」,若發展順利, ... 於 tw.yahoo.com -

#22.大樹健康購物網

大樹健康購物網秉持大樹連鎖藥局「專業與誠信」的態度,於線上提供消費者最專業的大樹藥師團隊服務與最貼心的24H線上客服,無論你身在何處都能透過網路購買各式婦嬰 ... 於 shop.greattree.com.tw -

#23.: 艾瑞克森- 人生八階理論

嬰兒; 艾瑞克森Eric H. Erickson 的心理社會發展論亦稱為人格發展論; 共分為八大階段,分別為嬰兒期、幼兒期、學齡前兒童期、學齡兒童期、青少年期青春期、成年早期、 ... 於 7gh7.nature-permaculture-design.ch -

#24.第貳章文獻探討

精神科醫生艾瑞克森(Erik Erikson)把人類的自我發展過. 程分為八個階段如表2-1-1,每 ... 表2-1-1 艾瑞克森人格發展的八個階段(摘自蔡文輝,民88) ... 幼兒期3~5. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#25.【 專欄系列 教育即生活01】冠軍他媽用簡單的教育心理學讓 ...

Aug 4, 2019 02:41. 【 專欄系列 教育即生活01】冠軍他媽用簡單的教育心理學讓大家知道0~6歲寶寶的發展任務︳Erikson艾瑞克森心理社會發展論(非幼保專業,請溫柔 ... 於 sm89504708.pixnet.net -

#26.自我

艾瑞克森 的「心理社會發展理論」,只要掌握青春期的發展任務和發展危機即可。 ... 嬰兒期. 信任他人V.S. 不信他人. 母親. 驅力與希望. 幼兒期. 於 www.visionbook.com.tw -

#27.嬰幼兒發展 - 第 38 頁 - Google 圖書結果

角色混淆 表 2.1 佛洛依德和艾瑞克森在發展時期的比較 ... 11 歲兒童早期 3 ~ 5 歲幼兒期 1 ~ 2 歲信任自主對羞怯和懷疑對罪惡感嬰兒期對 0 ~ 1 歲不信任圖 2.1 艾瑞克 ... 於 books.google.com.tw -

#28.幼兒發展

二、幼兒期的身體發展特徵. 三、身體各系統發展的速率 ... 七、幼兒期重要的情緒輔導. 八、情緒困擾之幼兒. 參考資料 ... 心理學家艾力克森(Erikson,1963)認為人是社會. 於 cirn.moe.edu.tw -

#29.人類行為發展理論

佛洛依德、艾瑞克森、皮亞傑關於人類發展的理論觀點,務必要有統整觀 ... (1)嬰幼兒期(infancy):基本的信任或不信任。 ... Erikson認為老年期是對人生任務統合. 於 www.wunan.com.tw -

#30.社會適應-Dr.方の幼兒學園-安安婦幼中心

A:比較有名的自我概念發展理論包括:佛洛依德(Freud) 的人格發展論,分〝本我、自我、超我〞三個階段;艾瑞克森(Erikson) 的心理社會發展論,分〝嬰兒期、幼兒期、 ... 於 www.anantainan.com -

#31.艾瑞克森(Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展 ...

艾瑞克森 (Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展論】;共分為八大階段,分別為嬰兒期、幼兒期、學齡前兒童期、學齡兒童期、青少年 ... 於 joeyfunhouse.blogspot.com -

#32.艾瑞克森2之1 心理社會發展階段論/ 雷庚玲 - YouTube

版權聲明:本著作除版權聲明頁另有註明外,採取創用CC「姓名標示-非商業性-相同方式分享」台灣3.0 版授權釋出. 於 www.youtube.com -

#33.人類發展學概論 - 第 1-13 頁 - Google 圖書結果

表 1-2 艾瑞克森的發展分期(續)分期年齡發展任務 0 ∼ 1 歲信任感—嬰兒期幼兒期 1 ∼ 3 歲不信任感. 任務描述:嬰兒是否覺得自己能瞭解其世界,以及能影響發生在他周圍的 ... 於 books.google.com.tw -

#34.艾瑞克森-心理社會發展論Flashcards - Quizlet

Start studying 艾瑞克森-心理社會發展論. Learn vocabulary, terms, and more with ... 青年期自我統合.角色混亂 ... (A) 3歲的幼兒常因尿褲子而遭受母親的責罵 於 quizlet.com -

#35.青少年自我認同發展之危與機陳國威陳小梅- 人生八階理論

艾瑞克森 的人生階段挑戰,依照八個階段的排列如下: 信任對不信任:此階段涵蓋了整個幼年時期。在0─1歲時,是人生中最豐富的階段──幼兒是否能發展信任或不信任,都 ... 於 7gh7.nature-permaculture-design.ch -

#36.艾瑞克森的心理社會發展(二) | MYSUNNY 官網 - 買喪禮

0-1歲(嬰兒期):. (1)發展危機:不信任vs信任。 (2)發展順利者的心理特徵:對人信任,有安全感。 (3)發展障礙者的心理特徵:面對新環境時會焦慮不安。 1-3歲(幼兒期):. 於 www.mysunny2019.com.tw -

#37.二、各發展階段統整

運動期. 雙字句期. 塗鴉期. 肛門期. 幼兒期. 文法期. 2. 運思. 預備期. 好問期 ... 艾瑞克森. 人格、自我概念發展。 史金納. 語言、人格、道德等發展。 行為學派. 於 publish.get.com.tw -

#38.艾瑞克森(E. H. Erikson)的心理社會發展理論(psychosocial ...

艾瑞克森 (E. H. Erikson)的心理社會發展理論(psychosocial developmental theory) ; 1. 0-1(嬰兒期). 信任與不信任 ; 2. 2-3(幼兒期). 自主行動(自律)與羞怯 ... 於 happyzoeing.pixnet.net -

#39.艾瑞克森(Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱 ... - elleyvonne

艾瑞克森 (Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展論】;共分為八大階段,分別為嬰兒期、幼兒期、學齡前兒童期、學齡兒童期、青少年 ... 於 elleyvonne.pixnet.net -

#40.*我國兒童健康問題壹、生理的發展

艾瑞克森 (Erikson). 嬰. 兒. 期. 出. 生. 至. 1. 歲. 口. 腔. 期. 1. 獲得快樂及安全感的主. 要來源在口腔;嬰幼兒由. 「吸吮」及後期的「咬」. 中,獲得許多快感。 於 347.com.tw -

#41.《青年路德》導讀:淺談心理學巨匠艾瑞克森的生命故事

一九五八年,艾瑞克森出版了《青年路德》,他藉由研究宗教領袖馬丁.路德,探討像路德這樣 ... 2, 幼兒期, 自主或羞怯懷疑, 肛門期. 3, 學齡前兒童期 ... 於 www.thenewslens.com -

#42.早期經驗對品格教育的重要 以幼兒責任感為例

從Erikson的觀點,我們可以知道,0到6歲的嬰、幼兒期是人格發展最重要的時段,正好為Erikson八個心理社會化發展階段的前三階段,孩子長大之後,是自信或是 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#43.托兒所階段的幼兒他們最重要的發展任務是

從艾瑞克遜(Erikson)的心理社會發展論而言,托兒所階段的幼兒他們最重要的 ... 「七坐八爬」這一句話,說明嬰幼兒期的發展受到下列何者的影響較大? (A)學習. 於 ir.lib.ctust.edu.tw -

#44.定制化脂质配方让产品再升级|「营养盒子」大集专访

... 愿与广大乳企一道,致力于为宝宝提供更加贴近母乳脂质的婴幼儿配方食品。 ... 脂类含量与范围专家意见》,发表于《营养学报》2021年第43卷第4期。 於 www.xinyingyang.com -

#45.教育心理學筆記(社會發展論) - D.H.P 106x - 痞客邦

社會發展論艾瑞克森Erilson (新佛洛伊德主義)艾瑞克森接受弗洛伊德理論的觀念(包括本我、自我和超我,以及弗洛伊德性心理發展中的幼兒性慾), ... 於 peggy106x.pixnet.net -

#46.艾瑞克森 - 博客來

書名:艾瑞克森,原文名稱:Identity\'s architect : a biography of Erik H. Erikson,語言:繁體中文,ISBN:9789576934933,頁數:376,出版社:張老師文化, ... 於 www.books.com.tw -

#47.無職轉生~在異世界認真地活下去 - 無限小說

才剛剛感到後悔,他就被卡車撞上,簡簡單單失去生命。 接下來當他醒來時──居然來到劍與魔法的異世界! 「這次一定要認真地過活……!」 重生為名叫魯迪烏斯的嬰兒後,他 ... 於 www.8book.com -

#48.心理學上有所謂的發展或學習的「關鍵期」(critical ... - 愛舉手

心理學上有所謂的發展或學習的「關鍵期」(critical period),試(一)定義關鍵期的意涵;(二)依據關鍵期的概念說明艾瑞克森(Erikson)所提出的心理社會期裡的前四個 ... 於 www.i-qahand.com -

#49.ERIKSON 艾瑞克森- 心理社會發展八階段

◇健康發展:充滿希望:自信心、安全感、生命驅策力、對人能信賴。 ◇不健康發展:不信任: 缺乏自信、適應不良、退縮、缺乏對生命的希望、悲觀。 2. 幼兒期: ... 於 scholar.fju.edu.tw -

#50.二、人格類型與發展(3) - Jinmei公民與社會網

(1)艾瑞克森(Erick Erikson﹐1902-1994)是美國哈佛大學心理學教授,1950年提出「心理社會期」(psychosocial stages),將人生全程分為八個階段,強調人格 ... 於 jinmei.pixnet.net -

#51.一本

網上購書,就在一本。香港最大型網上書店,免費登記成為會員,即享網站圖書折扣優惠。網站提供中英文新書、文創產品及各種文化活動。網上購物可到書店門市自取或以快遞 ... 於 www.mybookone.com.hk -

#52.無職轉生~到了異世界就拿出真本事 - 無限輕小說

才剛剛感到後悔,他就被卡車撞上,簡簡單單失去生命。 接下來當他醒來時──居然來到劍與魔法的異世界! 「這次一定要認真地過活……!」 重生為名叫魯迪烏斯的嬰兒後,他 ... 於 www.8novel.com -

#53.埃里克森八阶段理论(8 Stages of Development by Erik ...

Erikson's Theory of Psycho-social Development. 艾瑞克森 心理社會發展理論 ; identifies eight stages in which a healthy individual. 健康的個體從出生 ... 於 tw.voicetube.com -

#54.美妝、保養、生活購物網 - 小三美日

essence艾森絲☆德國熱銷平價彩妝 essence艾森絲☆德國熱銷平價彩妝 ... 奈森克林 奈森克林 法柏 法柏 花仙子 花仙子 金美克能 金美克能 拭拭樂 拭拭樂 ... 嬰幼兒用品. 於 www.s3.com.tw -

#55.艾瑞克森心理社會發展階段理論Erikson's Stages of ...

0-1歲. 嬰兒期 · 發展任務:【信任or不信任】. 如果重要他人供給生理和情緒上的需求,幼兒即能發展出信任感。否則,他會對世界不信任,特別是不信任人際 ... 於 www.vjnuance.idv.tw -

#56.106 年第二次高等考試社會工作師考試試題 - 公職王

一、請詳述艾瑞克森(Erik Erikson)的心理社會發展理論共分為那些階段?以及每個階段的發展 ... 第一期. 嬰兒期. 信任VS 不信任. 愛的需求滿足. 第二期. 幼兒期. 於 www.public.tw -

#57.以遊戲治療協助一位學齡期“週期性嘔吐”患孩渡過身體-心理

遊戲治療 ; 學齡期 ; 週期性嘔吐 ; 發展危機 ; play therapy ; schoolager ... 本文以艾瑞克森(Erikson)之心理社會發展理論及皮亞傑(Piaget)之認知理論爲臨床護理 ... 於 www.airitilibrary.com -

#58.取自『【綠豆粉圓爸專欄】孩子的發展危機-艾瑞克森的心理 ...

取自『【綠豆粉圓爸專欄】孩子的發展危機-艾瑞克森的心理社會發展理論』文章,很重要的兒童發展概念喔!!!! · 一、嬰兒期:約0-1歲【發展危機:信任VS ... 於 chifen0329.pixnet.net -

#59.克里斯多插畫森林「小森拾光」療癒探索卡:陪你了解 - 群眾觀點

牌卡內的8 張「直覺小森卡」,正好對應到美國精神病醫師艾瑞克森提出的「心理社會發展理論」人生8 大階段。從嬰兒期、幼年期,乃至長大成人,步入老年 ... 於 crowdwatch.tw -

#60.幼兒身心發展第一講

艾瑞克森 (Erikson). 心理發展論. 4. 八個階段,其行為特徵:. ◇嬰兒期:0~3歲,腦部發育迅速,基本信. 任感的建構。 ◇幼兒前期:3~5歲,自主性, ... 於 192.83.181.182 -

#61.自我成長回溯---艾瑞克森(Erikson)心理社會發展理論的八個階段

教育能影響生命的高度與深度,但是又有多少的孩子能靠自己的力量走出來? 回溯自我發展. 我的人生在第一階段到第四階段-- 嬰兒期到學齡兒童 ... 於 sungila.pixnet.net -

#62.發展心理學: 心理社會取向| 誠品線上

本書共有三大特色: 1.延伸了Erikson 八大危機理論,將人生發展週期分為「懷孕及胎兒期」、「嬰兒期」、「幼兒 ... 於 www.eslite.com -

#63.人生經歷如何塑造個性︰由人生八階及心理社會發展理論看價值 ...

相信不少人都曾經想過成長經歷會如何影響自己今時今日的個性發展。提出心理社會發展理論(psychosocial development theory)的艾力遜(Erik Erikson)在年輕時修讀過 ... 於 treehole.hk -

#64.儿童的心理发展:埃里克森心理社会发展的八个阶段 - 豆瓣

爱利克·埃里克森(Erik.Erikson)(1902~?)美籍德国儿童精神分析医生,当代精神分析自我心理学的最知名人物。1927年,埃里克森在维也纳的安娜. 於 site.douban.com -

#65.心理社會發展理論- 翰林雲端學院

由艾瑞克森(E.H.Erikson)提出。 自我成長的歷程分為八個連續的發展階段 ... 八個發展階段分別為:嬰兒期、幼年期、童年期、學齡期、青少年期、成年期、中年期、老年期。 於 www.ehanlin.com.tw -

#66.跨越成長8階段危機變轉機| 蕃新聞

艾瑞克森 (Erik Erikson)是後佛洛伊德學派重要的心理分析學者,他提出的「人格發展八階段」(the Eight Ages of Man)理論,又稱為「社會心理發展 ... 於 n.yam.com -

#67.逐步實現健全人格——艾瑞克森「社會心理發展階段」理論簡介

逐步實現健全人格——艾瑞克森「社會心理發展階段」理論簡介 · 嬰兒期(0-2歲) · 幼年(2-4歲) · 童年早期(4-5歲) · 童年中期(5-12歲) · 青春期(13-19歲) ... 於 matters.town -

#68.子女的生、心理發展 - 教育部家庭教育資源網

二、嬰幼兒期、兒童早期. (一)生理性別與心理性別 ... 依照艾瑞克森的理論,小學階段孩童在心理發展的關鍵課題是「勤勉─自卑」的發展。 於 familyedu.moe.gov.tw -

#69.艾瑞克森社會心理發展階段 - Wikiwand

嬰兒期(0-2歲) · 社會心理危機:信任對不信任 · 主要問題: 我的環境可信嗎? · 中心任務: 接受照料 · 正面結果: 信任、樂觀 · 發展障礙: 焦慮、不安 · 自我品質: 希望 ... 於 www.wikiwand.com -

#70.育兒生活 02月號/ 2017 第321期 寶寶的哭聲在透露… 育兒第一年12種關鍵啼哭

教養壓力大,幼兒就是難教化?根據著名心理學家艾瑞克森( Eric H. Erickson)的心理社會發展論提到,人格的發展一共分為八個階段,分別為嬰兒期、幼兒期、學齡前兒童期、 ... 於 books.google.com.tw -

#71.艾瑞克森社會心理發展階段. 埃里克森人格发展八阶段

从艾里克森人格发展阶段论看留守儿童的心理问题. 發展階段嬰幼兒期童年期青春期成年期老年期. 生理成長. 智力發展. 社交發展. 兒童的肌肉長成, ... 於 jgcq.olsuch.pl -

#72.最新書籍| Readmoo 讀墨電子書

多面向解析「什麼是催眠」,並比較傳統催眠與艾瑞克森催眠的異同。 ... 本書專為EMDR臨床工作者而寫,教導治療師如何將EMDR治療活用於0-6歲的嬰幼兒,以及12-. 於 readmoo.com -

#73.Erikson 心理社會發展理論的八個階段 - 教育未來

Erikson 心理社會發展理論的八個階段 ; 1, 0-1(嬰兒期), 信任與不信任 ; 2, 2-3(幼兒期), 自主行動(自律)與羞怯懷疑(害羞) ; 3, 4-6(學齡前兒童期), 自動自發 ... 於 houeducation.blogspot.com -

#74.70.艾瑞克森(E. Erikson)的人格發展理論中,認為六至十一歲 ...

艾瑞克森 (E. Erikson)的人格發展理論中,認為六至十一歲左右的兒童發展是處在哪一階段? (A)信任與不信任 ... 2-3(幼兒期) ... 4-6(學齡前兒童期). 於 yamol.tw -

#75.艾瑞克森心理社會發展論- 000 - Google Sites

2. 2-3(幼兒期). 自主行動(自律)與羞怯懷疑(害羞) ; 3. 4-6(學齡前兒童期). 自動自發(主動)與退縮愧疚(罪惡感) ; 4. 6-11(學齡兒童期). 勤奮進取與自貶自卑 ; 5. 12-18(青少年 ... 於 sites.google.com -

#76.你知道孩子每個階段都有他的發展任務嗎?想要孩子人格發展健全

就心理學家弗洛伊德理論來說,6歲前是孩子人格發展的關鍵期! ... 今天,莎莎編為大家準備了艾瑞克森的心理社會發展理論,分享每個年齡層的小孩有什麼 ... 於 today.line.me -

#77.艾力克森(Erickson) 人生八大階段....! - 小兒科.Parenting

當然,嬰兒在此期發展其信任,並不是單純由獲得的食物量與照料的多寡來決定的。因為最重要的,還是所獲的食物的品質,及照料中所帶來的愛的深淺,這會對嬰兒產生的信任 ... 於 www.baby24hk.com -

#78.樂閱讀/從嬰兒到老年人生得成長8次 - 優活健康網

艾瑞克森 (Erik Erikson)是後佛洛伊德學派重要的心理分析學者,他提出的「人格發展八階段」(the Eight Ages of Man)理論,又稱為「社會心理發展 ... 於 www.uho.com.tw -

#79.Erikson 的心理社會發展論在負向人格特質的中小學生

因此,個體自嬰兒期起與父母之間所建立的以信. 任為基礎的社會關係,將是他以後與其他人建立良好社會關係的人格基礎(張春84. 興,2017;Erikson, 1963, 1987, 1994)。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#80.成熟的親子關係?高齡者與子女重新認識自己的契機 - 愛長照

Joan M Erikson 將第八階段的危機倒轉,成為第九階段的發展任務。目前艾瑞克森的九個心理社會發展階段的任務如下(李淑珺譯,2007): 1. 嬰兒期(Infancy ... 於 www.ilong-termcare.com -

#81.心理學重點筆記-人格理論-Erikson - TAB的部落格- 痞客邦

心理學重點筆記-人格理論-Erikson · 1.相當於Freud的肛門期。 · 2.此期幼兒已能獨自行走,及喜歡自己操作,成人應給予幼兒適當的自主權,使幼兒肯定自我的 ... 於 tkb1234.pixnet.net -

#82.[教心]艾力克森心理社會發展八階段論 - be myself - 痞客邦

8大階段. 發展重點. 發展危機 ; 嬰兒期 (0~1). 依附關係、感覺統合、認知. 信任. 不信任 ; 幼兒期 (1~3). 語言、自我概念、動作發展、遊戲. 自主行動. 羞怯 ... 於 cycccy.pixnet.net -

#83.台灣屈臣氏網路商店| 屈臣氏Watsons

屈動每個更好! 屈臣氏提供您最齊全、最專業的個人藥妝商品購物選擇。眾多保養、彩妝、醫美、健康與民生用品,寵愛會員消費累兌點、網路首購再送100,門市取貨、宅配到 ... 於 www.watsons.com.tw -

#84.從艾力克森(Erik H. Erikson)的生命週期論談生命的維護與發揚

心理分析學家艾力克森(Erik H. ... 三、艾力克森人生八階發展的自我力量(德行)與惡性傾向 ... 價值目標的勇氣,不會被幼兒期的幻象、罪惡感或恐懼受罰所阻礙。之. 於 www.yct.com.tw -

#85.核心觀念 - 超普通心理學

個體從出生到十二歲的階段稱為幼年期,可再細分為產前期、幼兒期、兒童前期、兒童 ... 另外,根據Erikson的理論,青少年期的階段發展目標為自我認同與角色統整,若未能 ... 於 spiketren.gitbooks.io -

#86.艾力森(Erikson)自己有身分危機 - 心理學

(2)幼兒期,從一歲半到三歲——這階段孩子喜歡探索,若得到鼓勵,感覺自主自治,否則是羞愧。發展順利者,能按社會行為要求表現目的性行為;發展障礙者,缺乏信心, ... 於 www.chinesechristiandiscernment.net -

#87.心理社會發展與台灣大學生(上)

由艾瑞克森的心理社會發展理論觀看台灣大學生所面臨的認同任務與危機----許碩驛 ... 例如:幼兒期的自主行動與羞愧懷疑對立的緊張狀態,很明顯的,一位健康的兩歲幼童 ... 於 groups.google.com -

#88.Erikson老年研究報告》心理社會發展論

心理學家艾瑞克森(Erik H. Erikson)的「心理社會發展論」(psychosocial developmental theory)是著名的人格發展理論,強調一個人的「自我」會隨著 ... 於 wfhstudy.blogspot.com -

#89.安和國小-411快樂天堂

艾瑞克森 (Eric H. Erickson)的心理社會發展論亦稱為【人格發展論】;共分為八大階段,分別為嬰兒期、幼兒期、學齡前兒童期、學齡兒童期、青少年 ... 於 163.20.141.7 -

#90.復健護理學 - 第 3-5 頁 - Google 圖書結果

艾瑞克森 發展理論人生的正常發展依照艾瑞克森(Erickson)的發展理論,可以區分為八個 ... 與外界的互動關係主要存在於母親或主要照顧者;第 2 ∼ 3 年屬幼兒期(toddler), ... 於 books.google.com.tw -

#91.埃里克森的心理社会发展阶段. 艾瑞克森人格发展例子

弗洛伊德的性心理发展阶段论. 埃里克森人类发展的八个阶段. 我們將孩子的心理年齡需求分爲四個階段,本文主要介紹第一階段嬰兒期(0-3歲)的心理發展 ... 於 bevju.imperio-meble.pl -

#92.原生家庭與個人成長

按艾瑞克森的理論,如果一個人能夠完. 成人生各個階段的「任務」而成熟 ... 幼兒期. 2-3歲. 自主. (自律) vs. 羞怯疑忌. (害羞). 能按社會行. 為要求表現. 目的性行為. 於 www.counselorwinnietse.com -

#93.參考資料:艾瑞克森--人格發展八階段

艾瑞克森 (E.H.Erikson,1902)是美國著名精神病醫師,新精神分析派的代表人物。 ... 嬰兒期(0~1.5歲):基本信任和不信任的心理衝突. 艾瑞克森把希望 ... 於 csf0616.pixnet.net -

#94.0820-0826一週大事| 生活| 中央社CNA

瓜地馬拉種子黨候選人阿雷巴洛20日擊敗前第一夫人托瑞斯,贏得瓜地馬拉第2輪 ... 人共鳴,是勝選一大關鍵,選民期盼他能扭轉前朝政府腐敗獨裁的風氣。 於 www.cna.com.tw -

#95.埃里克森心理社會發展理論 - 中文百科全書

他拓展了人格心理學的發展前景擴寬了人們成年之後生命發展的視界。 理論概述. 心理社會發展理論,是生理欲望和作用在個體身上的文化力量的一種結合(“Erik.Erikson ... 於 www.newton.com.tw