lgbt文化的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 同在一個屋簷下:同志詩選 和DeborahT.Meem、MichelleA.Gibson、JonathanF.Alexander的 發現女同性戀、男同性戀、雙性戀與跨性別研究都 可以從中找到所需的評價。

另外網站西方国家向全世界输出lgbt文化,目的就是摧... 来自注入钢铁意志也說明:西方国家向全世界输出lgbt文化,目的就是摧毁这些国家的传统价值,让这些国家民族失去根基,成为没有灵魂的民族,成为西方文化的奴隶,改造他们, ...

這兩本書分別來自黑眼睛文化 和韋伯所出版 。

國立中正大學 教育學碩士在職專班 王雅玄所指導 吳天馨的 彼岸的彩虹—解析恐同症在同性戀/異性戀的視域及其對同志教育的啟示 (2021),提出lgbt文化關鍵因素是什麼,來自於性傾向、性認同、恐同、內化恐同、同志教育。

而第二篇論文國立臺北教育大學 當代藝術評論與策展研究全英語碩士學位學程 黃心蓉博士所指導 戎愛安的 圈內| Becoming Visible: 透過T 吧探索台灣性別認 同之複雜樣態 (2021),提出因為有 T吧、時代展室、白盒子、展演性、酷兒、出生時指定為女性的重點而找出了 lgbt文化的解答。

最後網站LGBT文化- 维基百科,自由的百科全书則補充:LGBT文化 ,中文或稱同志文化,是由女同性戀(Lesbian)、男同性戀(Gay)、雙性戀(Bisexual)、跨性別(Transgender)等群體所構成的文化。 LGBT文化隨地區和社群差異 ...

同在一個屋簷下:同志詩選

為了解決lgbt文化 的問題,作者 這樣論述:

這一本同志詩選不以身份論來決定入選與否,而是將詩選的主題定位在「關注同志議題的詩作」。我們想像中的同志詩選,不是狹隘到只有「同志詩人的詩作」,應如同gay pride一般,邀請任何性別認同、性向、身份、職業的人的加入。只要願意擁抱同志,願意書寫同志,我們都納入考慮。因此,我們將書名定為「同在一個屋簷下」,以此想像所有人都能在這裡生活、支持、接納。這些詩歌屏棄了身份論,是「為了」LGBT所寫。 我們真的很貪心,什麼都想要,希望我們的選詩能夠涵蓋各個面向,連隱藏在文字中的小確幸與大環境所給與傷痛與壓迫都不想遺漏,企圖用詩歌拼湊出同志最完整的生活。

lgbt文化進入發燒排行的影片

#LGBT #文化 #國際

彼岸的彩虹—解析恐同症在同性戀/異性戀的視域及其對同志教育的啟示

為了解決lgbt文化 的問題,作者吳天馨 這樣論述:

本研究旨從性別平等教育之觀點剖析性認同發展歷程對恐同生成的影響,藉由質性半結構式訪談四位不同性傾向者,瞭解經由家庭成長、求學階段和職場生涯所形塑的性認同對恐同生成的影響情形之探究,以敘事分析法由不同的視域觀點解析性認同發展對恐同成因的影響,以作為性別平等教育上探討同志教育之啟示和恐同相關議題的參考。本研究主要以Cass的性認同發展模式、McDonald的同性戀認同發展階段和Kristine和Falco女同性戀發展四階段論,檢視同性戀的性認同建構,佐以Herek對於恐同的定義及Lourde探討恐同的影響層面,作為理論基礎,收集、分析訪談資料後,歸結出以下的研究結論:1. 同志看待自身的性認同形

構歷程,認為性別認同與性傾向為並存的,兩者間不具有因果關係或相互影響的關聯性;異性戀視自身的性認同形構發展為先出現性別認同,才發展出性傾向且認為兩者具有因果關聯性。2. 異性戀者視性認同發展為統一由性別認同過渡到性傾向之過程,故較難察覺到許多觀念和迷思與父權有關,因此將恐同類歸為社會常態之一;而同志的恐同隨著不同階段的發展歷程,呈現轉化性的消長且各階段面對的難題不一。3. 校園恐同為影響同志青年內化恐同的關鍵,成年後確立同志性認同者,因未直接地受到校園恐同的從眾效應影響,故內化恐同的作用並不明顯,然內化恐同仍是每位同志所需面對的挑戰。4. 同志視恐同為源於異性戀霸權的壓迫;異性戀者以「異常性認

同」論同志因而不覺恐同的存在,然兩者皆忽略父權實為真正的操弄者。5. 父權社會中異性戀家庭觀為恐同的啟蒙,而校園恐同則經由從眾效應得以強化,社會恐同為潛藏的意識型態,使得恐同成為打擊多元社會的延續性迫害。6. 同志教育需注意教師的潛在課程並納入以批判性思維檢視社會常態及爭議,從而化解恐同以破除父權的挾持並養成尊重差異的態度。關

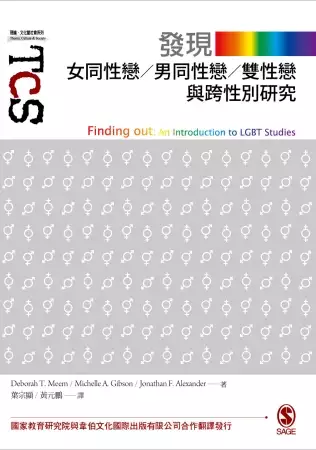

發現女同性戀、男同性戀、雙性戀與跨性別研究

為了解決lgbt文化 的問題,作者DeborahT.Meem、MichelleA.Gibson、JonathanF.Alexander 這樣論述:

本書提供獨特而具批判性的研究取徑,並強調LGBT(女同志、男同志、雙性、變性)研究的跨學科特質。全書分為四部分:歷史、政治、文學和藝術、以及媒體。在歷史部分,介紹情慾在從古希臘和羅馬文化到當代世界之多元的文化、科學、和心理學領域中如何以不同方式呈現。在政治部分,探討性和情慾如何在當代政治領域中持續成為熱門話題。 在文學與藝術部分,除將焦點擺在LGBT社群所熟知的純粹美學作品外,還包括政治和行動份子的藝術。並藉由二十世紀中期美國兩種相當受到同性歡迎的主要娛樂形式,來闡明通俗文化如何有助於鞏固酷兒的認同感。最後並探討與同性藝術相關的爭議,以及因恐同而引發審查的特殊案例。在媒體部分則討論

大眾媒體以及另類的發表方式。探討利用電影與電視提高酷兒能見度的兩難,如何在提高主流的接受程度以及削弱地下社群的力量之間權衡。還有透過網際網路以及各種非主流媒體如何協助LGBT族群發展認同與社群。 近幾年來,《發現同性戀、雙性戀與跨性別》台灣的同志或相關的性別運動日益興盛,大學開始開設同志研究、酷兒研究等主題通識課程,不僅大學,連數所知名高中業已籌設同志或LGBT社團,台灣同志大遊行也在二○○九年邁入第七屆。足見台灣社會對於LGBT的接受程度日漸增加,本書,則可以作為進一步深化LGBT文化的關鍵著作,本書從爬梳歷史出發,進而引用媒介、藝術與文學等跨學科概念,來以求確實掌握當代LGBT的樣貌。

它詳細說明了歐美同志相關文化的過往今昔,對於理解國外LGBT論述、實踐等面向的轉折,有相當大的助益,並且足為台灣相關研究與學者的借鏡。 此外,其中最具特色之處,就是在每個章節中,都會附上與該主題相關的精選文獻,讓理解脈絡流變後,還有機會直接閱讀具深刻影響力的原典。好比在「第二章、建構當代同性戀」時,就附有重量級歷史學者代米留(John D'Emilio)闡述資本主義與同志文化的獨特論述。三位作者意圖以原典與二手闡釋並置的方式來保留經典的原義與易讀性,可見他們如何得匠心獨具,也因此,誠摯地認為此書有必要譯為中文,以饗讀者。 作者簡介 Deborah T. Meem 辛辛那提大學婦女研究教

授。學術專長有:維多利亞時代文學、女同志研究、十九世紀女性小說。一九八五年在紐約州立大學石溪分校取得博士學位。其作品出現在《情慾史期刊》(Journal of the History of Sexuality)、《女性主義教師》(Feminist Teacher)、《通俗文化研究》(Studies in Popular Culture)等期刊中。 Michelle A. Gibson 辛辛那提大學婦女研究系大學部系主任。一九九三年獲得俄亥俄大學授予博士學位。研究領域包括:美國文學、寫作研究與教學法、以及創意寫作。最近的寫作將酷兒與後現代認同理論應用在教學實務以及通俗文化上。 Jonath

an Alexander 加州大學爾灣分校英語系副教授。研究興趣包括:新興的傳播科技在寫作教上的運用、寫作研究、以及情慾研究,曾經兩度獲頒艾倫諾德獎之電腦與創作研究類最佳文章。除寫作外,並擔任《雙性戀期刊》(the Journal of Bisexuality)總編。

圈內| Becoming Visible: 透過T 吧探索台灣性別認 同之複雜樣態

為了解決lgbt文化 的問題,作者戎愛安 這樣論述:

為了探究酷兒身分認同並提倡其代表性和能見度,本研究以台灣社會文化背景為基礎並進行策展,以開啟社會間關於性別的對話。筆者所策畫的展覽「圈內 |Becoming Visible」針對社會對於性別及其衍伸而來的規範與期望提出質疑,並思考重新理解其的可能性。本文不僅產出了具體的知識,也藉由展覽讓參展的藝術家與觀眾得以探知台灣酷兒女性的晦澀歷史;展覽將酷兒女性藝術家的作品置入80年代末期、90年代初期剛解嚴的台灣社會當中,場景設定則為T吧(為酷兒女性服務的女同志酒吧,服務員是T,T代表的是男性化的酷兒女性),因T吧對該年代酷兒女性的身分認同形成有著催化般的作用,展覽空間因而成為一種對話媒介,觀眾不僅只

能被動地觀察,還能積極地理解酷兒女性身處台灣社會文化場域下的經歷、心理與其文化樣態。

lgbt文化的網路口碑排行榜

-

#1.驕傲慶祝lgbt文化符號lgbt 標誌顏色排版設計lgbt驕傲月在6月女 ...

立即下載此驕傲慶祝lgbt文化符號lgbt 標誌顏色排版設計lgbt驕傲月在6月女同性戀同性戀雙性戀變性者海報卡片橫幅和背景向量解光向量插圖。 於 www.istockphoto.com -

#2.六色宣言— 第20屆臺灣同志遊行官方網站/ 2022 Taiwan LGBT ...

我們一路從個人的性別認同到多元的情慾文化與伴侶關係,也從害怕如何向父母出櫃,翻轉成同志也有權成為父母生養下一代。別忘了當初我們總以為自己是世上唯一的怪胎,到 ... 於 www.taiwanpride.lgbt -

#3.西方国家向全世界输出lgbt文化,目的就是摧... 来自注入钢铁意志

西方国家向全世界输出lgbt文化,目的就是摧毁这些国家的传统价值,让这些国家民族失去根基,成为没有灵魂的民族,成为西方文化的奴隶,改造他们, ... 於 weibo.com -

#4.LGBT文化- 维基百科,自由的百科全书

LGBT文化 ,中文或稱同志文化,是由女同性戀(Lesbian)、男同性戀(Gay)、雙性戀(Bisexual)、跨性別(Transgender)等群體所構成的文化。 LGBT文化隨地區和社群差異 ... 於 zh.wikipedia.org -

#5.[轉] 被稱為最開放的穆斯林國度 土耳其,如何看待LGBT文化?

土耳其社會對於LGBT族群的歧視仍是相當嚴重的,你若和他們討論起關於同性戀的議題,有些人會大笑, ... [轉] 被稱為最開放的穆斯林國度─土耳其,如何看待LGBT文化? 於 newcongress.tw -

#6.德國不是他們的天堂,同志難民在收容所的歧視牢籠 - 報導者

... 雖然有相似文化、語言應更好相處,但對於在原生國遭受歧視的LGBT難民而言,逃離了家園卻又在收容所裡遭遇同樣背景的霸凌者,有如掉入另一個地獄。 於 www.twreporter.org -

#7.【Taiwan LGBT+ Pride 2022】乘著彩虹遊台北,一探台灣同志 ...

【臺灣同志遊行Taiwan LGBT Pride】 ... 這都說明著這校園有多努力創造多元同志社群文化的環境,讓台灣社會對於同志族群們可以有著平等尊重的態度。 於 edison.com.tw -

#8.遏制LGBT文化滲透宗教師促禁用社媒 - 光明日报

遏制LGBT文化滲透宗教師促禁用社媒. 2023-05-14. (八打靈再也14日訊)知名英國樂團Coldplay即將來馬開唱令粉絲興奮不已,就連首相拿督斯里安華也親自歡迎他們的到來, ... 於 guangming.com.my -

#9.為了活下去,中國LGBTQ組織改名、商業化、接軌主流價值觀

2008年成立的北京同志中心也改名叫「北同文化」。而在同年成立的另一個老牌組織同性戀親友會則直接改成了「出色夥伴」。 改名是因為壓力。阿義 ... 於 theinitium.com -

#10.台灣內容作品進軍韓國LGBTQ文化受矚|亞洲 - 僑務電子報

受惠於OTT等國際平台蓬勃發展,台灣及韓國內容產業近年對IP文本需求大增,文策院今年帶著台灣特色作品赴韓開拓市場,以開放風氣在亞洲地區聞名的台灣LGBTQ文化也特別 ... 於 ocacnews.net -

#11.認識同志 - 台灣同志諮詢熱線協會|

該怎麼開始認識同志呢? 熱線蒐集了觀看同志形貌、理解社群文化、感受同志情慾的幾種方式,幫助你理解你的同志朋友、同志學生與同志親人。不過,還是要提醒您,「安靜 ... 於 hotline.org.tw -

#12.「異性戀霸權」是什麼? - 巷仔口社會學

例如,我們常常會說臺灣就是在美國的文化霸權之下,因為美國政府沒有規定我們要 ... 所以我們可以說,是社會上的「異性戀霸權」讓LGBT[3]等性少數者 ... 於 twstreetcorner.org -

#13.lululemon再度於店面刷上6+5色彩支持LGBTQ+、多元文化 ...

lululemon再度於店面刷上6+5色彩支持LGBTQ+、多元文化【同志遊行】. #愛無限。我為愛的______喝采! By Avis Wu. 2020/10/26. lululemon. 於 www.womenshealthmag.com -

#14.“民众挺Coldplay等同支持LGBT” 宗教师促禁人民用社交媒体

备受争议的宗教师PU Syed再次语出惊人,要求封锁社交媒体禁止大马人使用,以遏制LGBT文化渗透我国。 ADVERTISEMENT. 他在脸书发帖说,网民们在社交媒体 ... 於 www.sinchew.com.my -

#15.LGBT文化- 联盟百科,语义网络

LGBT文化 ,中文或稱同志文化,是由女同性戀(Lesbian)、男同性戀(Gay)、雙性戀(Bisexual)、跨性別(Transgender)等群體所構成的文化。LGBT文化隨地區和社群差異 ... 於 zh.unionpedia.org -

#16.【港.遊】Gay會嚟啦~LGBT彩虹遊2.0 - ulu travel (Licence No.

中環區遊走–香港LGBT平權行動和歷史2. LGBT牧師– 認識彭牧師,來自基恩之家的LGBT牧師3.偽娘界女神MC Yip –介紹偽娘的文化,另一方面與我們剖白偽娘情路和在香港遇到的 ... 於 ulu.travel -

#17.10 很棒的LGBT友好目的地| 節省了火車 - Save A Train

Gay, 女同志, 酷兒, trasngender - 這些10 awesome LGBT friendly destinations in Europe ... 這裡, 你可以聚會, 你的, 喝, 並享受LGBT生活和文化. 於 www.saveatrain.com -

#18.性別與愛不歧視,6位老外朋友看台灣「性與LGBTQ文化 ...

性別與愛不歧視,6位老外朋友看台灣「性與LGBTQ文化」,性向沒有對錯,勇敢做一個你想成為的人! 關於性,不只是繁衍後代的動詞,而是一種對自我認同 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#19.亞洲同志第2友善城市竟是「東京」?日本軟銀福利超羨慕

全球100座LGBT 友善城市當中,東京同樣榜上有名,在亞洲排名第2! ... 在台灣同性婚姻正式啟動之際,鄰國日本對同志文化又有什麼看法? 於 tokyo.letsgojp.com -

#20.當彩虹昇起:LGBTQ平權運動紀實/馬修.陶德 - 蝦皮購物

祁家威一九六九年六月,警察突擊紐約同志酒吧「石牆酒吧」,LGBTQ平權運動應運而生。 ... 事件及重大進展,《當彩虹昇起:LGBTQ平權運動紀實》是歡慶LGBTQ文化之作, ... 於 shopee.tw -

#21.LGBTQ History and Culture Since 1940 - Gale

学科有文化研究、同性恋研究、社会学、政策研究、女性研究、政治、法律、人权和性别研究等。 “性与性别档案:1940年以来的LGBTQ历史与文化”中的资料来源于数百个机构和 ... 於 www.gale.com -

#22.【文化生活】那些年的LGBT 愛戀 - OLO

今時今日講起同性戀、LGBT,仍然有人不自在,或是有人口裡沒說但心存懷疑 ... 裡的檔案“Amsterdam City Archives”,因為這些故事都是重要的文化遺產。 於 www.olo-magazine.com -

#23.【同志文化】勿亂撮合、給予不必要同情10個與LGBT同事相處 ...

社會發展日趨多元,不少企業與打工仔都開始接受LGBTQ的同志文化。即使你不是LGBTQ的其中一員,其實在職場上亦可為同志平權多走一步,與他們和諧共處。 於 www.hk01.com -

#24.漫談14世紀以來越南的LGBT同志文化發展 - 關鍵評論

鑑於這些文化偏見,「đồng tính」(直譯為“同性”或同性戀)一詞被普遍使用,代表越南的LGBT族群。這與西方國家使用「gay」一詞來指代整個LGBT族群相似 ... 於 www.thenewslens.com -

#25.【婚姻平權】同志遊行LGBT是什麼?討論同婚必看的英文懶人 ...

雖然有些LGBT團體也會把Q當成對群體及自我的肯定,但是還是不可以隨意 ... 合,讓最適合彼此的師生可以最短時間聚在一起,學習並互相交流不同的文化。 於 tw.amazingtalker.com -

#26.LGBT | 遠見雜誌- 前進的動力

台灣彩虹公民行動聯盟理事長小鯨說,同志不是只有婚姻平權議題,而是需要解放所有性別壓迫。 Copyright© 1999~2023 遠見天下文化出版股份有限公司. 於 www.gvm.com.tw -

#27.台灣內容作品進軍韓國LGBTQ文化受矚 - 中央社

魯柔多表示,韓國人口多,即使只有10%關心LGBTQ文化也是相當可觀的市場,而韓國相關作品種類還不像台灣一樣多元,「出櫃」對作者而言也是一大難關,不利 ... 於 www.cna.com.tw -

#28.LGBT社團...ASML如何把「尊重差異」從口號變真實

在這樣多樣性的環境中,最重要的是讓員工覺得被尊重,這也是我們企業3C文化中最重要的「Care」——傾聽意見、關懷員工。ASML在思考的是,透過尊重創造 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#29.男同性戀、雙性戀與跨性別(Meem等著;葉宗顯等譯 - 韋伯文化

她最近期的著作是將酷兒與後現代認同理論應用到教學實踐和通俗文化上。 Jonathan Alexander ... 本書詳細說明歐美LGBT相關的過往今昔,並強調LGBT的個別特質與交錯性。 於 www.weber.com.tw -

#30.跨時空回顧LGBTQ歷史!美國同志博物館以多元文獻為同志發聲

美國斯通沃爾國家博物館暨檔案館位於佛羅里達州,是美國東南方最大的LGBTQ文化機構。(Courtesy: Stonewall National Museum & Archives). 於 museums.moc.gov.tw -

#31.台北|LGBTQ酷兒文化私人徒步導覽 - Klook

LGBTQ 台北同志文化導覽(2人以上私人團) ... 將帶領你走訪「晶晶書庫」,台灣第一家以多元的酷兒書寫、酷兒文本著稱的特色書店,深入淺出地帶你認識台北的彩虹文化! 於 www.klook.com -

#32.LGBT — Google 艺术与文化

LGBT 是女同性恋者、男同性恋者、双性恋者与跨性别者的英文首字母缩略字。 於 artsandculture.google.com -

#33.免費LGBT 桌面, LGBT-H, LGBTQ 的免費圖庫相片圖庫相片

Lgbt 桌面Lgbt HLgbtqLgbt驕傲同志文化同性戀的驕傲同性戀驕傲旗壁紙平等心愛炫彩壁紙男女同性戀、雙性戀和變性者符號背景自豪華美豐富多彩顏色. 於 www.pexels.com -

#34.LGBT面對運動中不公平對待的三種策略 - 領客體育

性的文化政治在型塑不同個人與團體的運動經驗中,扮演了重要角色。在現代運動的組織發展過程中,受到父權社會關係的大環境影響,大體上都趨向異性戀認同的規範,也 ... 於 www.linksports.tw -

#35.創造LGBT性別友善環境《解答》 - 永無止盡的學習路

Q r 性別主流化觀點的性別平等,指的是男性和女性。 o ○ v d ╳ d r.o.d.d.a.y.e.y.e. 於 roddayeye.pixnet.net -

#36.【404媒体】北同文化AllForQueer|停运公告

感谢大家一直以来对北同文化的关注与支持。 我们非常遗憾地告知大家,因不可抗力,北同文化于今日终止运营。 ... 主题归类:LGBT权利. CDS收藏:真理馆 於 chinadigitaltimes.net -

#37.東南亞、南亞LGBT平權路艱困新加坡除罪同性行為「僅是一小 ...

王秋燕/綜合報導)跨性別主義、雙性人、第三性別向來是南亞、東南亞文化的一部分,但在宗教、英國殖民時代遺留下的反同性戀的377法條影響下,推動 ... 於 rwnews.tw -

#38.酷新聞:日本明石市聘同運人士提昇LGBT文化領域

這兩位專員分別是増原裕子(圖左)和高橋朗(圖右),増原裕子是日本知名LGBT運動家,推動日本同志運動多年,也曾是女作家勝間和代伴侶;高橋朗則是明石市LGBT組織的代表 ... 於 ageofqueer.com -

#39.英日兩國LGBT教育政策方案

... 合法」國家,越南也因為一直以來對LGBT的包容性而被預測可能是下一個「同婚合法」國家,接下來泰國與柬埔寨亦可能跟進(駐越南臺北經濟文化辦事處教育組,2019)。 於 epaper.naer.edu.tw -

#40.LGBTQ 台北酷儿文化私人徒步导览

LGBTQ 台北酷儿文化私人徒步导览 · 造访228公园,一探白先勇着名小说孽子里的场景,公园中的彩虹地景也是第一个公部门设的性别平权造景 · 造访西门红楼,台北最知名的同志商 ... 於 taipeimedicaltourism.org -

#41.微信刪除中國大學生LGBT賬號引發打壓同性戀文化的擔憂

中國科技大鱷騰訊旗下的社交平台“微信(WeChat)”突然刪除了幾十個中國大學生以及非政府團體的LGBT賬戶,引發當局可能對中國同性戀文化展開新一波打壓 ... 於 www.voacantonese.com -

#42.LGBTQ - 萌娘百科万物皆可萌的百科全书

其次,Queer的定义一说是对前4个族群的统称,因在在日常使用场合中,一般使用LGBT。 与ACGN文化. Lesbians:“蕾丝边”,即女同性恋者,一般对应百合. 在 ... 於 zh.moegirl.org.cn -

#43.六分一美國青年是LGBT?談談美國LGBT人口激增原因

調查數據顯示,按世代分開來看時,會發現Z世代孩子報稱是LGBT的百分比(15.9%,即約六分一)明顯比其他世代的人較高。 假設社會文化風氣沒有影響人的性 ... 於 blog.scs.org.hk -

#44.打開酷兒的文學視野!Aesop酷兒文學圖書館再次開張 - VERSE

作為一種文化類型,酷兒(Queer)在文學的世界裡,始終是最前衛的存在。澳洲肌膚保養品牌Aesop深信,酷兒故事具有變革的力量,自去年開始, ... 於 www.verse.com.tw -

#45.台北|LGBTQ酷兒文化私人徒步導覽 - 易遊網

台北|LGBTQ酷兒文化私人徒步導覽. 行程時長3小時. 英語,中文. 造訪228公園,一探白先勇著名小說孽子裡的場景,公園中的彩虹地景也是第一個公部門設的性別平權造景 ... 於 activity.eztravel.com.tw -

#46.BEING LGBT IN ASIA: CHINA COUNTRY REPORT - “亚洲同志 ...

社区对话和圆桌会议由联合国开发. 计划署(UNDP)与美国国际发展署(USAID)共同召集。 社区对话全面回顾了中国LGBT人群与LGBT非政府组织所身处的社会、文化及法律环境,并 ... 於 www.undp.org -

#47.G籠同學會- LGBT文化隨地區和社群差異呈現多樣的面貌Winter ...

LGBT文化 隨地區和社群差異呈現多樣的面貌Winter將帶領我們重新認識LGBT文化讓我們一起來聊聊吧! 時間:4/19(五)19:00~21:00 地點:基隆樂氣球桌遊店(信二路305號之一2 ... 於 www.facebook.com -

#48.什麼是酷兒(Queer)?從歷史認識同志運動起源

酷兒一詞來自英文「Queer (與odd同義)」,本意指「古怪的、與通常的不同的」,以中文來講的話,大致與奇怪、怪胎、變態等等相近,是蠻負面的詞彙,原先都 ... 於 lgbtq.tw -

#49.自由開講》國際人權組織應積極關注中國性平教育和其LGBTQ ...

... 自由價值的展現,也是台灣民主運動尊重多元價值觀的多元文化,透過性平教育、婚姻平權和保障台灣LGBTQ基本人權來具體呈現,這是台灣深化民主自由 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#50.悲!法國LGBT社群最黑暗的一年》肢體攻擊、排擠、侮辱

17日是「國際不再恐同日」,也是台灣性別平權、婚姻平權歷史性的一天。但與此同時,同性婚姻2013年就合法化的法國,卻籠罩在恐同攻擊事件節節上升的 ... 於 www.storm.mg -

#51.臺灣LGBTQ文學——性別平等的語言與故事 - nippon.com

臺灣LGBTQ文學——性別平等的語言與故事. 文化 語言 社會性別・LGBTQ 2022.12.14. 赤松美和子[作者簡介]. 臺灣在2019年5月,成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。 於 www.nippon.com -

#52.LGBT文化 - Wikiwand

LGBT文化 ,中文或稱同志文化,是由女同性戀(Lesbian)、男同性戀(Gay)、雙性戀(Bisexual)、跨性別(Transgender)等群體所構成的文化。LGBT文化隨地區和社群差異 ... 於 www.wikiwand.com -

#53.LGBT文化- 维基百科,自由的百科全书 - KFD.ME

LGBT文化 ,中文或称同志文化,是由女同性恋(Lesbian)、男同性恋(Gay)、双性恋(Bisexual)、跨性别(Transgender)等群体所构成的文化。 LGBT文化随地区和社群差异 ... 於 wiki.kfd.me -

#54.南韓最大LGBT活動主辦單位稱遭首爾市政府阻擋

路透社今天今天(4日)報導,首爾酷兒文化節(Seoul Queer Culture Festival)主辦單位在本週稍早表示,首爾市政府已實際阻止這個南韓最大的年度LGBTQ活動 ... 於 www.rti.org.tw -

#55.【 LGBT文化】印度團員深度體驗LGBT同志遊行心得大公開 ...

印度團員首度參加 LGBT 同志大遊行後有許多的感觸與心得想跟大家分享一起來看看印度人如何看台灣的 LGBT 同志 文化 -我們是一群來自世界各地的瘋子! 於 www.youtube.com -

#56.MATCHA - 日本線上旅遊觀光雜誌

許多人都知道若想了解日本LGBTQ文化的人,首推的造訪地點就是亞洲同志聖地「新宿二丁目」,但此區宛如被披上一抹面紗般的神秘,就連日本人也不甚了解 ... 於 matcha-jp.com -

#57.【當LGBT成為政治工具】下篇誰的聯合國人權辦公室? - 苦勞網

雖然國際法不要求國家承認同性婚姻,但經濟、社會、文化權利委員會呼籲各國對同性夫婦的法律承認作出規定。截至2015年4月,共有34個國家向同性夫婦提供 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#58.台灣內容作品進軍韓國LGBTQ文化受矚 - 經濟日報

出版過經典同志文學「蒙馬特遺書」韓文版的韓國出版社Oomzicc編輯長魯柔多表示,台灣是亞洲圈少數LGBTQ文化蓬勃發展的國家,韓國雖然也有相關運動,但 ... 於 money.udn.com -

#59.【LGBT】工作保守、文化包容安永事務所超挺同 - 今周刊

二十年前已將「多元包容」列為官方政策並獲媒體評為第一,各國分公司高層公開出櫃, 還率隊參與同志遊行。如此寬容、開放的企業文化,竟來自成立三十 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#60.泰國和美國新聞文章中關於LGBT的隱喻表達分析 - 博碩士論文網

兩種語言之間的這種差異來自於不同的社會文化背景。泰國社會受到了佛教信仰和泰國保守派取笑LGBT的方式的公開影響。相比之下,美國的法律和司法系統對美國作者的語言 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#61.被稱為最開放的穆斯林國度 土耳其,如何看待LGBT文化?

土耳其人絕大多數信仰和猶太教、基督教同源的伊斯蘭教,在伊斯蘭教中同性戀者是不被接受並認定為有罪的,因此至今許多伊斯蘭國家會對同性之間的性行為 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#62.TrendyLuz 旗幟皮革驕傲文化彩虹同性戀LGBT 平等橫幅旗幟 ...

Amazon.com: TrendyLuz 旗幟皮革驕傲文化彩虹同性戀LGBT 平等橫幅旗幟3x5 英呎: 露臺、草皮與花園. 於 www.amazon.com -

#63.LGBTQ - 翰林雲端學院

LGBTQ 是指少數性別族群,包括Lesbian 女同性戀者,Gay 男同性戀者,Bisexual 雙性戀者,Transgender 跨性別者,Queer or Question 代表酷兒或是對其性別認同感到疑惑的 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#64.跨性別、LGBTQ+?人的「性別認同」到底可以多「多元」?

【GQ科普】什麼是順性別、跨性別、LGBTQ? ... 性別」指的是「生理性別」以性器官的不同來為人做性別分類,但「社會性別」卻是被人類的文化與歷史的 ... 於 www.gq.com.tw -

#65.日本LGBT参议员石川大我的同婚路| 文化经纬| DW | 29.09.2019

日本支持LGBT运动当选参议员的同性恋者石川大我,在入主国会两个月后, ... 在国会旁参议员会馆里的办公室内,挂上了彩虹旗,象征着新的文化带入。 於 www.dw.com -

#66.解答你的問題:深入理解性傾向和同性戀

性和男性行為的文化規範)。 人們很多時把性傾向僅僅當作是 ... 蒙、成長經驗、社會及文化的影響,但尚無 ... [檢索於http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation. 於 www.apa.org -

#67.「大愛」 時裝界× LGBT回憶錄- 東方日報

就連時裝界近年也有不少設計師與單位力撐此文化,好似Nike去年推出的「Be True」系列和Christopher Bailey早前為Burberry操刀的最後系列,便是最佳實例。 於 orientaldaily.on.cc -

#68.多元文化LGBT 紀念T恤彩虹平權自由愛遊行T恤同志T恤同志酷 ...

產品尺寸:見尺寸表(T恤尺寸表請見圖,褲子建議比T恤大一碼). 適合人群:同志、同志友善族群. #多元#文化#LGBT #紀念T恤#彩虹#平權#自由#愛#遊行T恤. 於 www.ruten.com.tw -

#69.知乎:严防死守美国LGBT文化入侵: r/China_irl - Reddit

知乎:严防死守美国LGBT文化入侵 ... 难道全世界只有美国有同性恋和他们的文化? ... 最gay的三个国家都还没排上号就已经变成美国的文化了 . 於 www.reddit.com -

#70.你對LGBT有什麼看法?83%的年輕消費者希望企業「多表態」

世界最大政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)每年初都會公布全球的十大風險,今年,排行榜上的一項是「文化戰對企業的威脅」,和疫情、美國 ... 於 www.cw.com.tw -

#71.南韓最大LGBT活動主辦單位稱遭首爾市政府 ... - Yahoo奇摩新聞

路透社今天今天(4日)報導,首爾酷兒文化節(Seoul Queer Culture Festival)主辦單位在本週稍早表示,首爾市政府已實際阻止這個南韓最大的年度LGBTQ活動 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#72.称支持Coldplay等同支持LGBT 宗教师Pu Syed促禁用社媒

(吉隆坡14日讯)伊斯兰宗教师Pu Syed认为,应该要封锁所有社交媒体且不让国人使用,以禁止同性恋、双性恋和跨性别(LGBT)文化带入我国。 於 www.orientaldaily.com.my -

#73.香港同志影展下月開鑼表揚亞洲LGBT文化| G點電視 - 獨立媒體

【綜合報導】第26屆香港同志影展(Hong Kong Gay and Lesbian Film Festival)將於9 ... 越南等等不同亞洲地區的同志電影,以表揚及慶祝亞洲的LGBT文化。 於 www.inmediahk.net -

#74.香港同志影展下月開鑼表揚亞洲LGBT文化 - G點電視

第26屆香港同志影展(Hong Kong Gay and Lesbian Film Festival)將於9月19日至10月10日舉行,今年主題為「Viva Asia」,藉以慶祝表揚亞洲的LGBT文化。 於 gdottv.com -

#75.藝廊、生活廣場),提供束胸、精品、服飾 - 晶晶書庫

晶晶線上GinGinShop 官方購物::: 華人第一家同志LGBT文化商店(書庫、藝廊、生活廣場),提供束胸、精品、服飾、書籍、影音、情趣、藝文活動、展覽等商品服務. 於 www.ginginshop.com -

#76.LGBTQ文化你是怎麼看的(LGBTQ | How You See Me)

LGBTQ文化 你是怎麼看的(LGBTQ | How You See Me) ; straight · US /stret/ · UK /streɪt/. adj. ; spectrum · US /ˈspɛktrəm/ · UK /'spektrəm/ ; community · US ... 於 tw.voicetube.com -

#77.直到這個世界不需要區分:談台灣同志空間流變 - 新活水

文化 即政治。同志空間的流變,就是一部同志文化與政治的簡史。 曾有一個時代──那是既無彩虹 ... 於 www.fountain.org.tw -

#78.同志文化裡的刻板印象與歧視:健身、異男樣 - Wazaiii

實境秀影集《Queer Eye for the Straight Guy》(酷男的異想世界)。 或許我們可以說,有許多對同志的刻板印象,其實都是主流文化一手造成的。 於 www.wazaiii.com -

#79.#lgbt文化 - 太格有物

lgbt文化. “师父说,和尚可以出柜,也可以画烟熏妆”. 希望人们可以像他一样,享受人生中的自由和愉悦,并且,做自己。 开眼视频 2020年09月11日 60赞. 於 www.thetigerhood.com -

#80.lgbt文化-哔哩哔哩_Bilibili

强贴标签制造对立,LGBT是美国利用亚文化进行更恶毒的文化入侵。 白山黑水大汉天. 1250 2. 趣味小科普——<em class="keyword">LGBT</ 4:36 ... 於 search.bilibili.com -

#81.英國全球LGBT文化先鋒人物大陸耿樂獲獎- 國際- 中時 - 中國時報

英國倫敦時間3月17日,英國文化教育協會和英國電影學院聯合評選的「全球LGBT文化先鋒人物」結果揭曉,在30位獲獎者當中,同志交友網站「淡藍網」、 ... 於 www.chinatimes.com -

#82.馬來西亞同性戀酒吧遭警方突襲當局:抑制LGBT文化蔓延

據馬來西亞《每日新聞》(Berita Harian)報導,位在吉隆坡東部的一間同性戀俱樂部在18日凌晨遭到警方突襲搜查,當局稱這次突擊是為了「抑制LGBT文化 ... 於 www.upmedia.mg -

#83.Category:LGBT culture - Wikimedia Commons

Category:LGBT culture ; 維基百科 ; 維基百科 · 次文化 · 文化 · homosexual subculture · homosexual subculture ... 於 commons.wikimedia.org -

#84.從變裝皇后到同性戀-酷兒文化與時尚產業相互激盪出豐沛活力

時尚與酷兒文化時尚界向LGBTQ、酷兒、變裝皇后. Queer 酷兒這個詞統稱社會上「與異性戀不同」的性取向或性別認同者,舉例像是同性戀、雙性戀、跨 ... 於 www.vogue.com.tw -

#85.【性取向英文】LGBT、LGBTQ、Bi、Queer 的中文意思是?

我熱愛鑽研語言和文化的奧妙,更喜歡將知識實踐在生活和旅行中。我相信語言是一把打開世界大門的鑰匙,而我英文教學的目標,就是成為你走出舒適圈、擁抱世界的最 ... 於 english.cool -

#86.多元性別(LGBT) 肯定訓練在社區輔導機構的實施與反思

在眾多多元文化諮商能力之中,對於多元性別(LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender)的敏感度與知能是最常被探討,原因無他,因為無論是在哪. 些國家及族群脈絡, ... 於 lawdata.com.tw -

#87.挑戰者on Instagram: “【LGBT文化】 深度體驗同志遊行心得大 ...

16 likes, 0 comments - 挑戰者(@challengers202007) on Instagram: "【LGBT文化】 深度體驗同志遊行心得大公開! 什麼!! 普龍說之前看到ga..." 於 www.instagram.com -

#88.同雙性戀者的壓力來源與身心健康- 協會通訊

... 雙性戀(bisexual)、跨性別(transgender)等,也就是最常被合併稱呼的LGBT 族群 ... 這篇文章將介紹幾種同志常見的壓力來源,限於篇幅,僅以當代台灣的社會文化 ... 於 www.depression.org.tw -

#89.LGBT Archives - 明周文化

2022.03.22. 女性形象流行文化慾望圖譜 性小眾看《造星》 觀眾可影響媒體女性表達. 全民造星性別爭議性小眾 ... LGBTQ同志同志平權. 於 www.mpweekly.com -

#90.学生药剂师的LGBT 文化能力、患者接触和课程教育 ... - X-MOL

背景药剂师在医疗保健中扮演着独特而重要的角色,因为他们有能力照顾女同性恋、男同性恋、双性恋和跨性别(LGBT) 人群。例如,药剂师是一种非常普遍、 ... 於 www.x-mol.com -

#91.其他 - LGBT資訊專區

Q3:我們辦理LGBT活動或研究,臺北市政府有哪些經費可以申請呢? A: 1. 臺北市藝文補助: 文化局為促進民間團體辦理同志及性別平等活動之意願,增加友善互動交流, ... 於 lgbt.gov.taipei -

#92.Lgbt 識別證的價格推薦- 2023年5月 - BigGo

【凝思|A1】彩虹驕傲識別證帶織帶掛帶中國文化大學PCCU 周邊商品LGBT · $99. 價格持平. 蝦皮購物 凝思生活x惜物x橘子社娛樂工廠(253). 臺北市. 彩虹旗識別證掛扣伸縮 ... 於 biggo.com.tw -

#93.LGBTQ 彙整· 生命力新聞:解決社會問題的創新行動

文化 培力 · 通用設計 · 獨立書店 · 民眾劇場 · 獨立音樂 · 繪畫寫真 · 次文化. 分類: LGBTQ. 談論陰道不羞恥勇敢說出身體故事. 2023 年4 月3 日 ... 於 vita.tw -

#94.北京同志中心因“不可抗力”关闭中国日益打压LGBTQ群体引发担忧

在我们的政治、经济和文化中心,拥有这种类型的组织,这是LGBT运动存在的象征。” 北京同志中心曾形容其使命是不断发展的。它最初是性少数群体举办活动的 ... 於 www.voachinese.com -

#95.昨天[嘉君姐的LGBT時間] 圓滿成功! - 施明德文化基金會

感謝各位夥伴熱情的參與討論,也特別感謝鄭伯昱導演與我們分享即將在5/8上映的電影【滿月酒】,以及導演自己的人生經驗,下周三[嘉君姐的LGBT時間]預告要分享的 ... 於 www.nori.org.tw -

#96.老友記:中國視頻網站被指刪除劇集LGBT內容- BBC News 中文

《老友記》在中國有大量粉絲,許多中國千禧一代稱讚這部劇教了他們英語,並向他們介紹了美國文化。 搜狐在2012年至2018年期間擁有轉播權,並在當時 ... 於 www.bbc.com -

#97.巴黎將於2020年開放LGBT檔案庫 - 典藏ARTouch.com

巴黎市議會決議將在2020年開放LGBT檔案庫,該檔案庫將蒐集從1960年代至今的法國酷兒文化文獻。前市長德拉諾(Bertrand Delanoë)於20年前曾試圖啟動此 ... 於 artouch.com -

#98.雙性戀和跨性別群體) - 中英雙語時事詞彙

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) 繁:同志文化(同性戀、雙性戀和跨性別群體) 简:同志文化(同性恋丶双性恋和跨性别群体). 於 www.interpreting.hku.hk