永和國小平面圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦趙仁河寫的 老師失蹤驚魂記 數學偵探隊1 可以從中找到所需的評價。

另外網站永和國小教室平面圖 - 國小段考題庫網也說明:想下載一年級國語段考解答嗎?本篇為新北市市立永和國小104 學年度下學期第二次段考(期末考)解答下載整理。學校:市立 ...

國立嘉義大學 數理教育研究所 姚如芬所指導 徐亦礽的 情境融入國小「比例」單元之教學研究 (2020),提出永和國小平面圖關鍵因素是什麼,來自於比例、比例尺、縮圖與放大圖、情境學習、個案研究。

而第二篇論文中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出因為有 精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同的重點而找出了 永和國小平面圖的解答。

最後網站【秀朗國小平面圖】新北市永和區秀朗國民小學 +1 | 健康跟著走則補充:秀朗國小平面圖:新北市永和區秀朗國民小學,【公告】109學年度秀朗國小歌仔戲班第14屆招生訊息~...【公告】109學年度...【比賽訊息】轉知國立臺北教育大學東協人力 ...

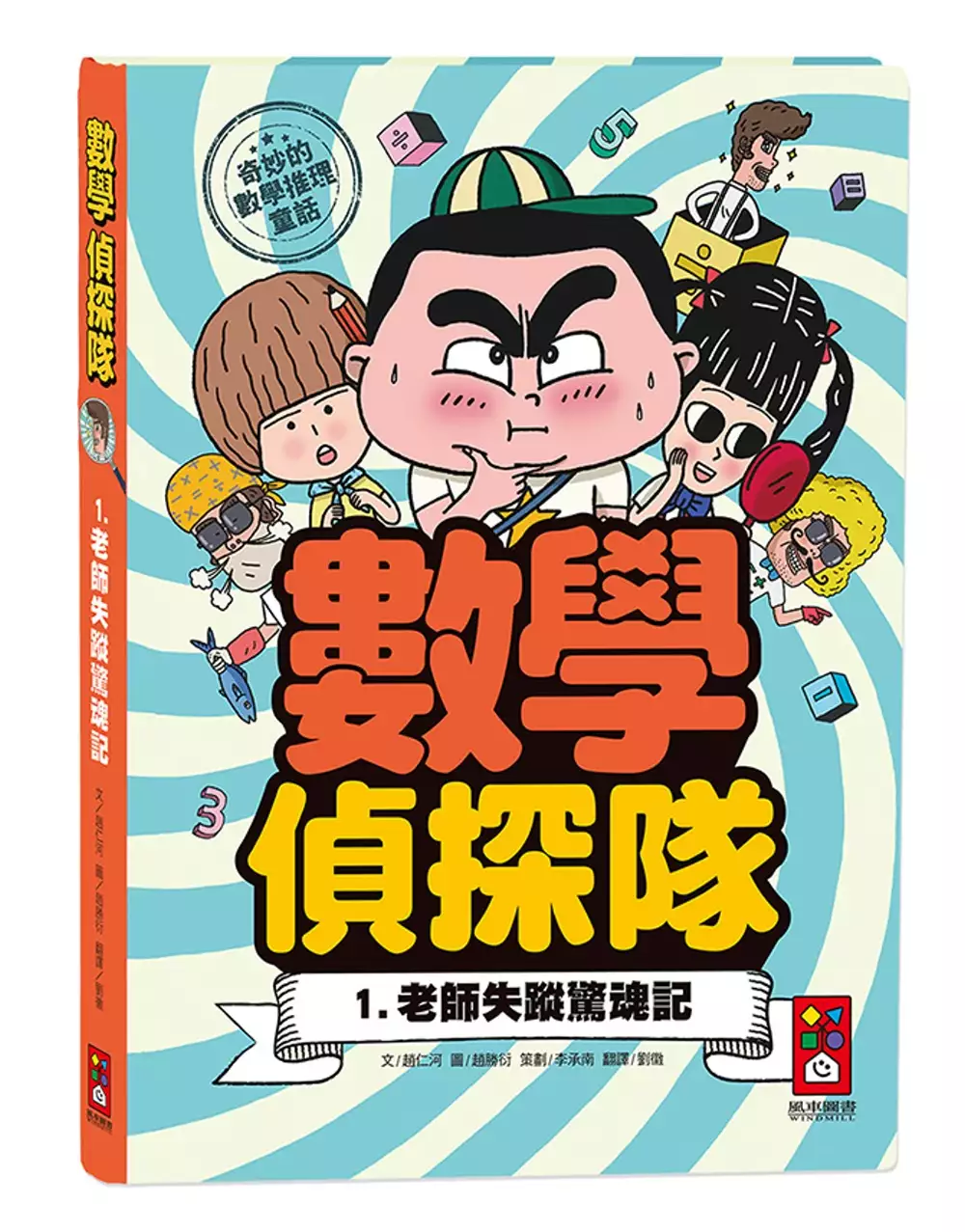

老師失蹤驚魂記 數學偵探隊1

為了解決永和國小平面圖 的問題,作者趙仁河 這樣論述:

一起把老師找回來!奇妙的數學推理就此展開! 班導師竟然生病了!羅研山、李道永和朱雅英同學被指定為班代表,去老師家探望他。原以為老師會好好待在家裡休息,沒想到,老師竟然不見蹤影!書房裡有一張紙條,上面寫著奇怪的數學暗號。老師該不會被綁架了吧?於是,三個小朋友決定循著線索去找綁架犯,把老師救出來。 請孩子也一起和主角們破解書中的謎題吧! 利用乘法、線對稱圖形、長度測量、圖形與空間、代數與等量公理等數學知識,讓孩子提前打好數學基礎,建立孩子對數學的信心,發現學數學的樂趣! 商品功能: ★讓孩子化身為小偵探,在幽默的故事情節中享受數學解謎的樂趣。 ★觀察

力也是數學重要能力之一,書中的找不同遊戲考驗孩子敏銳的觀察力。 ★以簡單易懂的插圖輔助學習,低年級的孩子也能輕鬆理解,訓練數學思考力。 ★提早奠定數學基礎,讓孩子不排斥數學,並建立自信心。 ★附國小課程連結表,每章節均對應國小數學課程,作為輔助參考。 本書特色 1. 身歷其境解開謎題 書中的遊戲及圖表題可直接作答於書上,不僅僅是閱讀,更鼓勵孩子練習各項題目,彷彿化身為書中的小偵探,一同享受解題的樂趣。 2. 訓練數學邏輯思考 數學是多數孩子最害怕的科目,因為不只需要算術技巧,更要懂得邏輯概念。希望孩子藉由解題、推理的過程中,訓練邏輯思考力。 3. 簡易圖

表輔助學習 以簡單易懂的插圖輔助學習,例如乘法、線對稱、平面圖形的空間位置,讓抽象的數學概念變得具體、更容易理解。 4. 體會學數學的樂趣 本書將枯燥乏味的數學題化為有趣的故事,讓數學不只是呆板的數字,更是一道道輕鬆好玩的遊戲,讓孩子感受到數學的有趣之處,從「接受」數學進而「愛上」數學。

情境融入國小「比例」單元之教學研究

為了解決永和國小平面圖 的問題,作者徐亦礽 這樣論述:

本研究採個案研究法,透過姚如芬研究團隊所設計的情境融入教材-「當我們窩在一起」(計劃名稱:「量測小學堂」-國小「量與實測」教材之發展與探究;計劃編號:108-2511-H-415-006-MY2),探究國小六年級八位學童於情境融入國小「比例」單元教學前的答題表現、教學中的學習表現、與教學後的學習成效。教學前,透過前測試卷與訪談資料了解學童之答題情形;教學中藉由課室觀察、活動學習單與訪談探討個案的學習表現;教學後則運用前後測試卷之比較、訪談與學習日誌等資料,探究學童的學習成效。結果如下:1.透過情境融入國小「比例」單元之教學,個案能理解比、比例尺、縮圖與放大圖之意涵,並能清楚說明其運算意義。2

.藉由情境融入國小「比例」單元之教學,學童能於生活情境脈絡中,運用已習得之比例相關知識解決問題。3.經由情境融入國小「比例」單元之教學,學童能針對比例概念之解題與學習情形進行自我監控與反思,且增進其學習動機與興趣。

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決永和國小平面圖 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

永和國小平面圖的網路口碑排行榜

-

#1.跟著徐老師齊步走! - 111 學年度新北市市立永和國小208班

最新消息. 2022-08-28 家長日; 2022-08-28 課後班(2B班)開課; 2022-08-28 返校日注意事項; 2022-08-14 教室平面圖; 2022-08-13 班網啟用. 於 class.tn.edu.tw -

#2.路網圖、各站資訊及時刻表 - 臺北大眾捷運股份有限公司

... 小巨蛋, G18 南京三民, G19 松山, O01 南勢角, O02 景安, O03 永安市場, O04 頂溪, O05 古亭, O06 東門, O07 忠孝新生, O08 松江南京, O09 行天宮, O10 中山國小 ... 於 www.metro.taipei -

#3.永和國小教室平面圖 - 國小段考題庫網

想下載一年級國語段考解答嗎?本篇為新北市市立永和國小104 學年度下學期第二次段考(期末考)解答下載整理。學校:市立 ... 於 examelem.imobile01.com -

#4.【秀朗國小平面圖】新北市永和區秀朗國民小學 +1 | 健康跟著走

秀朗國小平面圖:新北市永和區秀朗國民小學,【公告】109學年度秀朗國小歌仔戲班第14屆招生訊息~...【公告】109學年度...【比賽訊息】轉知國立臺北教育大學東協人力 ... 於 tag.todohealth.com -

#5.法拍屋南港區東新街146號6樓森之丘景觀邊間捷運後山

搶先掌握~最新法拍訊息,法拍小教室~請點這裡《法拍屋女王拍賣網》 ○歡迎加入《 法拍屋女王粉絲團 》按 ... 【提供】法拍屋原始公告、平面圖、地籍圖、謄本、產權過戶 於 www.house-info.com.tw -

#6.永和國小 - 星喬逸家人建案相冊-591新建案

環境圖3/12 返回 分享 收藏 0986-851-018轉31128. 18/32. 星喬逸家人封面圖. 星喬逸家人格局圖. 星喬逸家人平面圖. 星喬逸家人交通圖. 星喬逸家人示意圖. 於 newhouse.591.com.tw -

#7.線上觀課及線上教學圓桌論壇,請教師踴躍參與 - 嘉義縣大同國小

2、下午1 時至4 時:特邀講座國立臺北教育大學黃永和教授主講「小組學習的教學策略」。 3、請詳見附件課程表。 (三)地點:師大圖書館校區綜合大樓5 ... 於 www.ttps.cyc.edu.tw -

#8.高雄市旗山區鼓山國民小學- 學校簡介- 學校概況

四月成立「台南尋常小學」,為鼓山國小前身。 ... 政府延長義務教育為九年,本校更名為高雄縣旗山鎮鼓山國民小學。 ... 新校址﹕高雄縣旗山鎮永和里延平一路111號. 於 school.kh.edu.tw -

#9.《台灣小人國主題樂園》

桃園龍潭小人國主題樂園擁有100多座的世界迷你景觀建築、20多項室內外遊樂設施、精彩主題表演!通通一票玩到底,全園區無障礙空間,是最適合三代同遊、最豐富好玩的 ... 於 www.wow.com.tw -

#10.臺中市政府教育局全球資訊網(舊版) - 學校資料- 信義國民小學 ...

學校名稱, 信義國民小學, 創校日期, 1982-05-01 ... 永和里全里平和里全里福興里全里永興里1~7、12~14、19、20、22~27鄰永興 ... 學校平面圖. 學校平面圖. 於 www2.tc.edu.tw -

#11.【秀朗國小平面圖】新北市永和區秀朗國民小學+1 - 全台國小情報

全台國小情報,3.自行開車可停至本校操場地下收費停車場(入口在民生路及民權路). 行程規劃可參考本校地理位置圖... ,標題, 秀朗國小102學年度教室平面圖. 於 primaryschool.moreptt.com -

#12.永和國小- Google 我的地圖

永和國小. 地圖圖例. 條款. 200 公尺. 此地圖由使用者建立。瞭解如何建立自己的地圖。 管理帳戶. 建立新地圖. 開啟地圖. 與您共用的地圖. 於 www.google.com -

#13.中国考古学·三国两晋南北朝卷 - Google 圖書結果

图2-18 十国墓 A.朝阳子墓平面、视图 B.冬墓平面图逃句丽的原慕皝司马冬的墓葬[105],葬于东晋永和十三年(升平元年,元357年),为石墓,从前燕续的晋旧制[106]。 於 books.google.com.tw -

#14.桃園市龜山區新路國民小學- 首頁

新路國小校網新站. 於 www.slps.tyc.edu.tw -

#15.新北市永和區永和國民小學 - Wikiwand

永和國小 是永和市歷史最悠久的學校,創立於民國十一年(日本大正十一年)四月一日,校址位於新北市永和區秀朗路一段一百二十號。 永和國小的前身是日本人創辦漳和公學校溪 ... 於 www.wikiwand.com -

#16.新北市永和區永和國小 - Google Sites

永和國小是永和市歷史最悠久的學校,創立於民國十一年(日本大正十一年)四月一日,校址位於新北市永和區秀朗路一段一百二十號。 永和國小的前身是日本人創辦漳和公校 ... 於 sites.google.com -

#17.臺北縣中和市秀山國小位置圖

從台北市中正橋下至永和路,约10 分鐘後左轉中正路,至得和路左轉,經秀朗國小前右轉民權路,即可至 ... 平面圖. 1. 請標示報到處、參賽者休息區、評審休息區、位置。 於 web.arte.gov.tw -

#18.國家圖書館-首頁

國家圖書館以保存文化、弘揚學術研究為主,提供圖書、電子書、期刊、論文、政府公報、古籍、手稿、家譜、漢學、藝文、資料庫等學習資訊服務,及閱覽證、自修室預約、 ... 於 www.ncl.edu.tw -

#19.高鐵玩樂通 - 第 24 頁 - Google 圖書結果

板橋站台北縣新興交通地標高鐵板橋站平面圖□高鐵板橋站聰明接駁土城工業區台北 ... 站地圖捷運板南線光正路站前路:民權路運動場板橋國小板橋高中文化路一段高鐵板橋站 ... 於 books.google.com.tw -

#20.永和國小學務處

永和國小 學務處, New Taipei City. 666 likes · 135 talking about this · 7 were here. 本專頁為宣導學務處業務活動所設立,歡迎所有關心永小孩子的師長們! 於 www.facebook.com -

#21.永和國小平面圖 :: 全國各校統一編號資料庫

新北市永和區永和國民小學·防疫專區·教務處專區·學務處專區·永和國小附設幼兒園·輔導處專區·總務處專區·新北市國教國語文輔導團.,2015年8月24日—永和國小平面圖...5F新 ... 於 schoolun.iwiki.tw -

#22.新北市109年度心評人員優先入園鑑定安置行前說明暨心評人員 ...

玖、研習地點:秀山國小演藝廳,參閱附件一. 壹拾、 獎勵: 。 承辦學校工作人員請依「公立高級中等 ... 往永和、台北市. 永安市場站 ... 新北市中和區秀山國民小學平面圖. 於 special.moe.gov.tw -

#23.校務發展計畫書 - 新北市私立竹林國民小學

四﹞學生人數:國小1469 人。 ... 自永和、中和、新店、板橋、土城及台北市,越區就讀甚多,足見本校家長對孩子教育 ... 四、 硬體設備(含學校平面圖、教室使用統計). 於 clse.topschool.tw -

#24.永和國小一年15班 - 優學網

主題:永和國小平面圖. 內容: 如果您沒法子和孩子事先到永和國小先走走也可以陪著孩子一起研究一下平面圖找找看一年15班的教室和放學要和家長約定的 ... 於 tw.class.uschoolnet.com -

#25.臺北市士林區士林國民小學- 首頁

臺北市士林區士林國民小學. ... 112學年度士林國小營養午餐價格問卷調查表 ... 轉知新北市永和區公所第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所工作人員登記資料 ... 於 www.slps.tp.edu.tw -

#26.永和國小平面圖 - Viola's Wonderland

5F 新北市永和區永和國民小學. 廁所609 608. 4F. 104 學年度教室分配圖. 廁所513 617. 3F 廁所512 511. 2F 廁所506 505. 1F. 地下室1F 2F 3F 4F 5F. 於 violalin0712.blogspot.com -

#27.台北縣永和國民小學【來尋永和寶】課程設計(12-10)

台北縣永和國民小學【來尋永和寶】課程設計(12-10) 單元名稱:快樂小義工設計 ... 12 教學活動概要—共8個步驟二、指導校園平面圖的使用方法五、認領一棵欲解說的校樹 ... 於 slidesplayer.com -

#28.【永和】秘密客開箱「詠和心」永和國小書香名宅(2021.11.14 ...

【永和】秘密客開箱「詠和心」永和國小書香名宅(2021.11.14更新:已完銷) ... 從平面圖來看,A、B兩戶面對中正路,A戶規劃約45坪3房,邊間設計、雙面 ... 於 decohome1986.pixnet.net -

#29.臺北縣中和市秀山國小位置圖. 秀山國小平面圖 - SIDO BONFATTI

永和 學舍為配合國小生命教育課程,. 秀山國小簡介新北市立秀山國民小學位於台灣新北市中和區立人街,緊鄰秀山公園及秀朗國小。創校 ... 於 jfr.sidobonfatti.it -

#30.魏晋南北朝考古 - Google 圖書結果

冬寿墓题记:永和十三年十月戊子朔廿六日:癸丑使持节都督诸军事;平东将军护抚夷校尉 ... 德兴里墓题记: ;口口都信都都乡口甘里;释加文佛弟子口口氏镇仕;位建威将军国小 ... 於 books.google.com.tw -

#31.台北縣永和國小數學科期中評量試卷六年_____班座號

新北市永和區永和國民小學, 105學年度 ... 有大、小兩個正方形,它們的周長比為3:2,已知小正方形的邊長為40公分,大正方形的邊長為幾公分? ... 方(如下方平面圖)。 於 exam.naer.edu.tw -

#32.新竹市香山區虎林國民小學-

新竹市香山區虎林國民小學112學年度體育班招生暨插班甄試簡章乙份如附件,請有興趣的學生,歡迎到本校體育組報名參加甄試。 ... 【轉知】教育部委託國立清華大學執行「素養 ... 於 www.hlps.hc.edu.tw -

#33.大觀宋朝:風雅美學的十個側面 - 第 17 頁 - Google 圖書結果

... 東便門錢麗正門御馬營嘉會門塘艮岳北宋東京汴梁城平面圖衛州門南宋臨安城平面圖 ... 鄉村孩子、母親的歡迎,富於濃鬱的生活氣息,可謂宋代物質文化的一個小小縮影。 於 books.google.com.tw -

#34.永和區仁愛防災公園設施平面圖 - 新北市永和區公所

國小. 交通指示標誌位置. 防災資訊. 公園基本資料. 公園位置. 災害通報單位. 緊急聯絡人. 收容空間規劃. 新北市政府102年11月製作. 永和區仁愛防災公園設施平面圖. 於 www.yonghe.ntpc.gov.tw -

#35.屏東縣屏東市中正國小-

行政連結 · 校園行事曆 · 本校位置 · 最新消息 · 活動影像 · 快速連結 · 校園午餐. 於 www.ccps.ptc.edu.tw -

#36.2022桃子腳國小平面圖-大學國高中升學考試資訊

新北市樹林區柑園國民小學Ganyuan Elementary School, Shulin District, ... 橋、 建國、昌福、永吉、鳳鳴、 鶯歌、桃子腳、龍埔(31) 永和國小黃穎超 ... 於 student.gotokeyword.com -

#37.大肚國小平面圖的評價費用和推薦,EDU.TW、FACEBOOK

傳說中的大肚王國』故事‧臺中EP1 的評價; 關於大肚國小平面圖在新北市永和區永和國民小學的評價. 於 learning.mediatagtw.com -

#38.法拍價:1248.00萬~ 新北市永和區秀朗路一段139巷25號1樓

永和國小 【銀河玉麒麟】5間套房 ... 漂亮出價,快速圓滿交屋法拍屋無法入內參觀,但可藉建物平面圖推斷室內格局是否方正,或參考樓上樓下鄰居房屋。 於 www.yes319.com -

#39.永和國民運動中心

永和 國民運動中心 ... 地址: 新北市永和區永利路250號(軍公教秀朗福利站旁). 電話:02-2231-8989 (代表號). 傳真:02-2923-5679. 電子信箱:[email protected]. 於 yhcsc.cyc.org.tw -

#40.地下停車場平面圖 - muszyna.pl

Yuskin 止癢哪裡買; 概況立體式小型車440 永和國小平面停車場. 10一-110. 2 二三十二2-5-15停車場立體化-舊社立體停車場本工程規劃興建地下二層及平面一層之立體停車場 ... 於 muszyna.pl -

#41.教育部國民及學前教育署補助辦理108 年度「最美共讀站」評選 ...

教育部國民及學前教育署補助辦理. 108 年度「最美共讀站」評選學校成果報告書. 南投縣永和國民小學. 中. 華. 民. 國 ... 一、 共讀站全區規劃平面圖(A3 尺寸) . 於 ds412.uhps.ntct.edu.tw -

#42.新北市永和區永和國民小學

課後社團 · 防疫專區 · 教務處專區 · 學務處專區 · 輔導處專區 · 總務處專區 · 永和國小附設幼兒園 · 資訊學習園地. 於 www.yhes.ntpc.edu.tw -

#43.文教概況 - 中寮鄉公所- 南投縣政府

國民中學有中寮及爽文二所,國民小學有中寮、永康、至誠、廣福、永樂、清水、爽文、永和等八所。 本鄉現有圖書館乙座,藏書貳萬柒仟貳佰參拾捌冊,設置管理員、幹事各乙名 ... 於 chungliao.nantou.gov.tw -

#44.新北市永和區大新段337地號等9筆土地都市更新事業概要案公 ...

永和派出所、國父紀念館以及振興醫院與耕莘醫院。 ▫半徑800m鄰里生活單元內,約以學校為主,包含網溪國小、育才國小、永和國小、. 私立竹林國小、福和國中、永和國中 ... 於 www.ntura.org.tw -

#45.新北市永和區永和國民小學介紹 - 制服地圖- 紅色死神

永和國小 是永和市歷史最悠久的學校,創立於民國十一年(日本大正十一年)四月一日,校址位於新北市永和區秀朗路一段一百二十號。 永和國小的前身是日本人創辦漳和公校 ... 於 uniform.wingzero.tw -

#46.彰化縣二林國小全球資訊網

2023-03-31, 轉知112學年度「彰化縣國民小學暨公立幼兒園教師申請縣內介聘他校服務」相關 ... 2023-02-22, 二林國小112學年度一年級新生多元報到方式【新生報到專區】 ... 於 www.elps.chc.edu.tw -

#47.新北市永和區永和國民小學 - 维基百科

永和國小 是永和市歷史最悠久的學校,創立於民國十一年(日本大正十一年)四月一日,校址位於新北市永和區秀朗路一段一百二十號。 永和國小的前身是日本人創辦漳和公學校溪 ... 於 zh.wikipedia.org -

#48.永和國小100週年生日快樂新北斥資21億元翻修校舍 - 台灣好新聞

新北是永和國民小學今(24)日舉行100週年校慶慶祝典禮,市長侯友宜出席祝福生日快樂,他表示,永和國小歷史悠久,為提供小朋友更好的學習環境,將 ... 於 www.taiwanhot.net -

#49.(2023.3月更新)高雄早午餐推薦~好吃不採雷 懶人包

捷運信義國小站"豐盛早午餐"明太子麵包. 樂焙可廚房The Baker' kitchen,co. 地址:高雄市苓雅區中正二路56巷33弄17號電話:07-2235252 於 omofood.com -

#50.看屋筆記:新北市永和區詠和心(個案+行情分析) - 樂居

面臨中正路主要幹道,斜對面為永和國小,部分戶別享永久棟距。 詠和心格局分析:. 1. 本案基地211坪,臨路中正路、北側中正路488巷,東側 ... 於 www.leju.com.tw