勵馨基金會評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦羅可寫的 擁抱叛逆期:輔導室裡孩子的真心話 和伊藤詩織的 黑箱:性暴力受害者的真實告白都 可以從中找到所需的評價。

另外網站社區發展季刊161期 - Google 圖書結果也說明:而在更早之前的十年,臺北市女權促進會召開記者會,指出天主教希望職工中心於2003 ... 在起訴率方面,勵馨基金會根據衛生福利部的統計數據指出在民國103年到104年間外籍移 ...

這兩本書分別來自四塊玉文創 和高寶所出版 。

國立臺灣大學 政治學研究所 彭錦鵬所指導 劉宜秀的 臺灣警察人員育嬰假申請意願之研究 (2021),提出勵馨基金會評價關鍵因素是什麼,來自於育嬰假、留職停薪津貼、育嬰留停、親職照顧、警察、行為經濟學、計畫行為理論。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會工作學研究所 沈瓊桃所指導 黃嘉綺的 以建制民族誌初探一線家暴防治後追社工服務有離婚議題受暴者之工作處境─以勵馨承辦新北市親密關係暴力保護服務方案為例 (2021),提出因為有 建制民族誌、離婚議題、關係、一線家防後追社工、勵馨基金會的重點而找出了 勵馨基金會評價的解答。

最後網站育兒生活2月號/2015 第297期: 兒童常見眼科問題Q&A則補充:高 s □ □本活動所得將全數捐贈勵馨基金會了一* |寶貝驚喜袋免費大放送媽咪上網預約登記,免費索取 3 - 6 歲寶貝驚喜袋,現場憑寶寶手冊或健保卡即可領取,內容豐富!

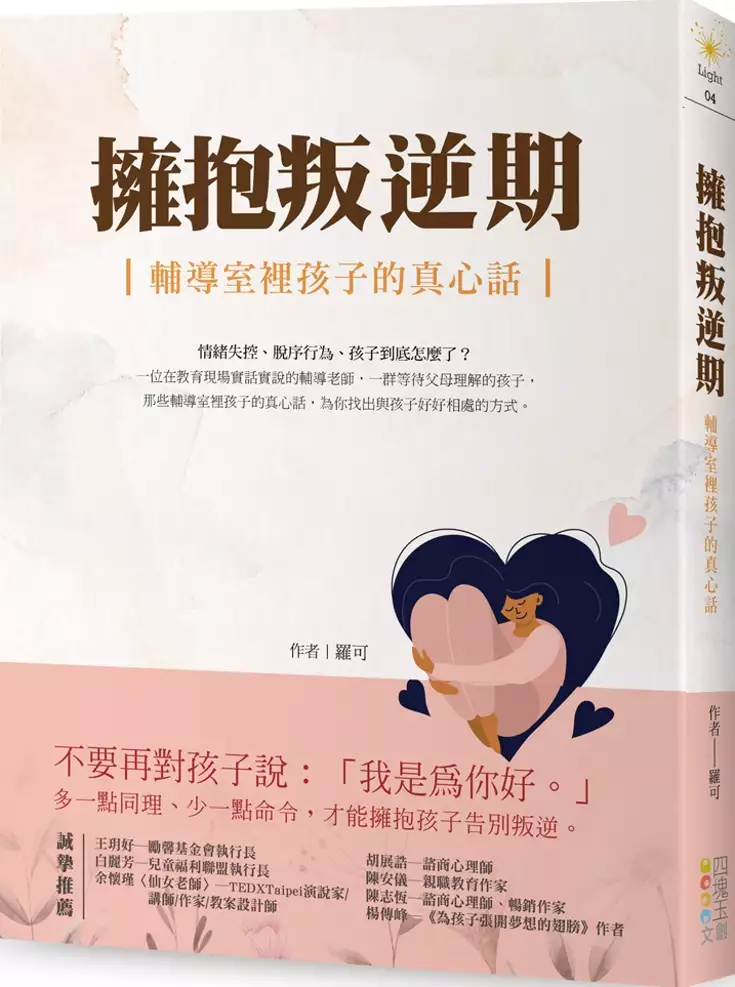

擁抱叛逆期:輔導室裡孩子的真心話

為了解決勵馨基金會評價 的問題,作者羅可 這樣論述:

情緒失控、行為脫序⋯⋯ 孩子到底怎麼了? 叛逆,是孩子表達的一種方式, 希望被關注、渴望被愛、 期盼同儕的認可…… 他們需要傾聽,也需要陪伴, 需要父母能夠多懂自己一點, 身為父母,你真的聽見了孩子的聲音? 還是只是希望聽見孩子說出你想聽的話…… 身為輔導室老師, 孩子最好的大朋友, 要用她教育現場聽到孩子說的真心話 告訴父母們 如何用孩子的角度看事情、更了解孩子的想法, 並提供實用的溝通技巧, 讓你和孩子之間不再只有爭執與冷漠…… 一起陪伴孩子度過這敏感的叛逆期。 本書特色 ◆輔導老師親自執筆,更貼近實際狀況 青少年議題的書籍中,多以心理諮商師或精神科醫師、身心科醫師執筆

,從理論的角度切入,往往較少著墨於每個孩子各異的特殊氣質。身為輔導老師,作者天天與孩子接觸,將孩子們之間的相談與輔導所發現的問題,引導的過程記錄下來,更能貼近真實情況,提供家長們最有幫助的相處建議。 ◆從老師到家長,都是輔導範圍 書中探討的議題,包括青少年在學校遇到的困難,也討論來自家庭內部動盪所產生的問題,對孩子造成的影響。除了引導孩子,當問題的核心在家長或導師身上時,作者也請家長反思,與導師長談,從各方面解決孩子的困境。 ◆具體建議整理完善,讓父母不迷惘 作者以故事鋪陳每個孩子的故事,輔以引導或諮商的技巧,每篇文章的最後,將運用到的技巧或建議,貼心地整理好,讓讀者能

夠一目瞭然,再次回顧反芻與孩子的相處之道。 誠摯推薦 王玥好─勵馨基金會執行長 白麗芳─財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會執行長 余懷瑾〈仙女老師〉─TEDXTaipei演說家/講師/作家/教案設計師 胡展誥─諮商心理師 陳安儀─親職教育作家 陳志恆─諮商心理師、暢銷作家 楊傳峰─《為孩子張開夢想的翅膀》作者 (順序按首字筆劃排列)

臺灣警察人員育嬰假申請意願之研究

為了解決勵馨基金會評價 的問題,作者劉宜秀 這樣論述:

臺灣人口結構在高齡化、少子化趨勢下快速凋零,提升生育率刻不容緩。2019年聯合國人口暨發展計畫研究報告指出,臺灣低生育率的原因為兩性在育兒與家務分工上的不均。而相關研究指出,父親分擔母職壓力可增加女性生育意願。由於申請育嬰假者中女性佔了八成以上,本研究目的為促進男性申請育嬰假,透過平衡性別分工,進而改善少子化問題。研究首先對於臺灣育嬰假政策現況、行為經濟學及計畫行為理論進行文獻探討,接續對代表性研究對象進行深度訪談,了解受訪者沒有申請育嬰假考量的原因。彙集訪談意見後,以行為經濟學、計畫行為理論為基礎,提出本研究對臺灣現行育嬰假政策之建議。最後,向研究對象:臺北市政府警察局之已婚員警進行問卷調

查,以回答以下研究問題:一、臺灣警察人員沒有申請育嬰假之原因為何?二、促進警察人員申請育嬰假意願之方案為何?本研究總計回收250份有效問卷,研究發現臺灣警察人員沒有申請育嬰假,主要考量經濟及工作升遷原因。而男性與女性受訪者在「家庭重要性」問卷題目的調查結果沒有顯著差異,顯示兩性對於家庭同等重視。男性員警雖仍受傳統性別角色影響,申請育嬰假意願較低,但普遍都有參與家務分工,也願意承擔更多子女照顧責任。關於提升警察人員申請育嬰假意願之政策建議,屬行政作業變革,實施可行性較高者有以下五項,包含:一、警察機關內部加強推廣育嬰假。二、製作鼓勵男性申請育嬰假之文宣。三、明定陞職積分主管考評項目不得因申請育嬰

假而扣分。四、對育嬰假請假當事人、職務代理人及直屬主管提供適當行政獎勵。五、於申請結婚補助或取得孕婦手冊時,預先調查未來申請育嬰假意願。另涉及法規修正或財政籌措,實施難度較高之政策建議有以下三項:一、增加育嬰假請假彈性,時間得以小時為單位計算。二、育嬰留職停薪津貼發放月支俸給「總額」之八成。三、提供男性專屬一個月月支俸給總額育嬰假。

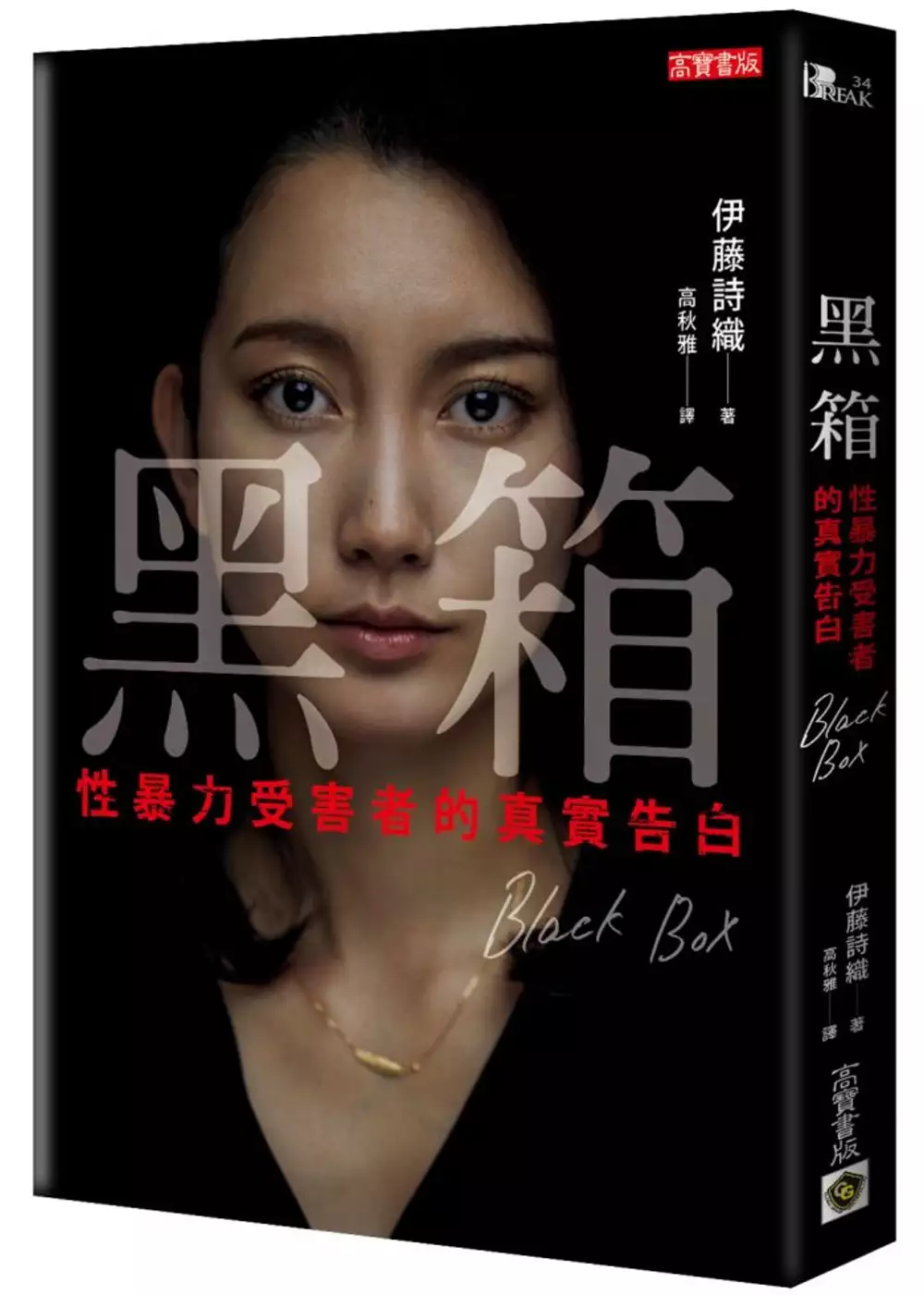

黑箱:性暴力受害者的真實告白

為了解決勵馨基金會評價 的問題,作者伊藤詩織 這樣論述:

獲選2020年《時代雜誌》全球百大最具影響力人物! 日本 #Metoo 運動先鋒、花朵運動旗手 這是日本有史以來,第一次有性侵案受害者「主動公開現身、並且以真名出面控訴加害者」。 ★鼓勵無數受害者,給予強而有力的勇氣!★ ★揭開黑箱,帶起日本司法改革與女性平權運動★ 即使是小蝦米對上大鯨魚,也要奮力一搏,尋求真實與正義。 受害者不可恥,該撻伐的是傷害的加諸者,性暴力,必須被終結。 受同業前輩性侵,身為記者的受害者伊藤詩織,承受巨大精神壓力的同時,仍直搗問題核心;意圖向大眾傳達強暴受害者在權力傲慢的壓迫下,還得面對法律及社會體制的不足──也就是黑箱──的殘酷真相。

一起不可饒恕的性侵案,就此變成了密室事件,尋求正義的過程,面對的是一個個開啟不了的黑箱,真相就此被封閉。 以權職作為惡行的藉口,有多少加害人仍在大眾的默許下逍遙法外?又有多少受害者發聲捍衛自己,換來的卻是大眾的控訴? 2013年,伊藤詩織遠赴紐約攻讀學位,期間結識了TBS電視台華盛頓分局局長山口敬之,並在對方的承諾下期待能得到新聞業的工作機會。 恰逢雙方都回到日本時,兩人相約居酒屋,原以為主要是討論提供工作機會,沒想到山口只是不斷吹噓自己與總理等政商界有權人士的人脈。席間伊藤開始察覺身體的不適感,意識也逐漸模糊,平日酒量相當好的她幾乎可以確定自己被下藥了。 兩人

一同搭上計程車後,雖然伊藤要求在車站下車,山口卻以工作機會的名義為由強留下她。從車上到飯店的這個過程,伊藤近乎沒有記憶,等到她再次恢復意識,她已是全裸的躺在飯店床上,山口正跨坐在她身上。 飯店的攝影機證實,當晚伊藤是被抱進房間的,然而山口的證詞完全否定了自己的惡行:「妳從廁所出來之後,還很正常地說喝太多了,就自己爬上我的床。」 2015年伊藤向警視廳諮詢,高輪警察署在月底以準強姦嫌疑受理了告訴狀,開始搜查。6月初雖然發行了逮捕狀,但當時的警視廳刑事部長卻在準備於成田機場逮捕山口前際,下達了停止命令。之後再經過1年4個月左右的調查之後,東京地檢署以嫌疑不充足為由判決不起訴。 2

017伊藤向審查會提出了再審要求,並以「詩織」這名字出席召開了記者會。而山口則於自己的臉書社群上反駁「自己從未觸法」。 即便再次審理,檢查審查會仍決議不起訴。 兩次刑事訴訟皆不起訴,2017年9月,以非自願性行為而承受精神上的壓力與痛苦,伊藤向山口提起民事訴訟,求償1100萬。同年12月,舉行第一次民事訴訟第一次口頭辯論。 為喚醒社會大眾對於性暴力的意識,更為控訴日本社會在處理性暴力的冷漠應對,伊藤以本名出版了這本事件紀錄。 身為記者,她有著強烈找出真相的決心,回首痛苦記憶將只有當事人知曉的密室對話,及她在提出強姦被害與起訴狀後所遇到的司法及媒體高牆,全都記述在本書中。

每個地方都有Black Box,強暴受害者勇敢道出自己的經歷,只為停止這種最沉默的傷害。 各界推薦(按筆畫排列) 寶瓶文化社長兼總編輯 朱亞君 空姐 我是莎拉 作家/心靈工作者 柚子甜 吾思傳媒 女人迷總編輯 柯采岑 勵馨基金會執行長 紀惠容 國際新聞記者 翁琬柔 科普心理作家 / 愛情心理學家 海苔熊 現代婦女基金會執行長 范國勇 作家 番紅花 演員 温貞菱 東華大學通識中心講師╱粉絲頁「單親媽媽和她的小孩」作者 律師 賴芳玉 《不再沈默》作者 陳潔晧

以建制民族誌初探一線家暴防治後追社工服務有離婚議題受暴者之工作處境─以勵馨承辦新北市親密關係暴力保護服務方案為例

為了解決勵馨基金會評價 的問題,作者黃嘉綺 這樣論述:

「一位已婚受暴者主動來電表明她決定不離婚了,她想再次為他們創造出來的家庭而努力。」我至今未能忘卻這個經驗帶給我的喜悅和驚嘆,從中,我感受到關係的存在或結束,是有深有淺的歷程,有起伏、也有輕重之分。在此之後,我回過頭檢視我是如何工作的,我在想「總是在說怎麼聲請保護令、怎麼離婚,就只能離與不離嗎?就這樣把離婚丟出來,不會太快嗎?」針對離婚程序和法律相關事項進行說明,就足夠了嗎?我短暫停駐思考後,有意識且小心翼翼地不讓那些策略「過於自動化地」出場,因為:「(暴力事件/關係)一定只有這種解決辦法(聲請保護令/離婚)嗎?但這似乎是我現有手頭上可以拿出來的。」這段擔任兼職家防後追社工時的經驗和自問自答,

是這份論文的研究起點。我透過建制民族誌作為研究取徑和信念指引,以一線家防後追社工作為立足點,進到勵馨基金會承辦新北市親密關係暴力保護方案這個研究場域,探究這群工作者是如何且以什麼方式提供服務給有離婚議題的受暴個案,拆解他們如此服務的工作處境是如何被組織起來的,期待從中看見服務過程除了回應離婚程序之餘,關係的意義如何被看見,或如何被視而不見。我藉由參與觀察、深度訪談、文本分析等方式,於正式研究分別蒐集一線家防後追社工、社工督導、勵馨基金會主任、家事律師、有離婚議題之受暴個案五種類型(總研究參與者為16人)的資料,再綜合初訪一線家防後追社工(3人,共11次)和未進入家防體系之離婚者(4人,共8次)

之受訪資料。在研究發現上,首先,家暴防治建制下的服務架構和工作規定皆為「安全」效力,緊湊的工作節奏,提供見好就收、點到為止的服務期程和服務內容成為實務現場的真實模樣;而中央政府設定的開案率標準使得提供服務的空間和時間遭受更加嚴峻地壓縮。然而,勵馨基金會透過組織力量反制開案率的不合理期待,它和新北家防中心為方案和實務現場撐出一些空間,用「多陪」的組織信念和特色滲透服務的本質和思考,希望服務最終能深入關係的層次。這一群家防後追社工在這兩股力量的作用下,發展出另一套非危機介入、問題解決的工作方法,且願意在其和受暴個案所建立的工作關係中等待和同在,並重視這個人身為個體的所思所想。最後,我也看見辨識關係

的能力超越事件結束、專業人員離場,且各自回歸日常後,仍能繼續積累。

勵馨基金會評價的網路口碑排行榜

-

#1.勵馨基金會執行長紀惠容:千萬盈餘用以支付代墊款

勵馨 這波「總額制」倡議立法看來確實古怪,如同NPOst 月前收到的讀者投書中所言:「原本不敢大聲說、只能偷偷做的政府方案人事經費總額核銷方式,被以 ... 於 npost.tw -

#2.財團法人勵馨社會福利事業基金會 - 104人力銀行

勵馨 本著基督精神,以追求公義與愛的決心和勇氣,預防及消弭性侵害、性剝削及家庭暴力對婦女與 ... 應徵財團法人勵馨社會福利事業基金會工作,請上104 人力銀行投遞履歷。 於 www.104.com.tw -

#3.社區發展季刊161期 - Google 圖書結果

而在更早之前的十年,臺北市女權促進會召開記者會,指出天主教希望職工中心於2003 ... 在起訴率方面,勵馨基金會根據衛生福利部的統計數據指出在民國103年到104年間外籍移 ... 於 books.google.com.tw -

#4.育兒生活2月號/2015 第297期: 兒童常見眼科問題Q&A

高 s □ □本活動所得將全數捐贈勵馨基金會了一* |寶貝驚喜袋免費大放送媽咪上網預約登記,免費索取 3 - 6 歲寶貝驚喜袋,現場憑寶寶手冊或健保卡即可領取,內容豐富! 於 books.google.com.tw -

#5.您的一票,決定愛的力量|台新銀行公益慈善基金會

公益團體可登入網站並上傳提案,並由大眾進行票選,在活動截止時各組別得票數最高的公益團體可獲得台新銀行公益慈善基金會贊助需要的預算。 台新愛心天使團. 第12 屆台新 ... 於 www.taishincharity.org.tw -

#6.【資訊】 勵馨基金會- Ptt-Charity板- WEB批踢踢。 各位版友午安:

各位版友午安: 我是勵馨基金會北區辦事處的行政專員(剛上任沒多久@@") 因緣巧合之下知道我常出沒的Ptt有這個公益版看過版規及些許文章後也想為勵馨作 ... 於 webptt.com -

#7.臺灣與非傳統安全 - 第 79 頁 - Google 圖書結果

... 總工會、文化元年基金會籌備處、中華民國殘障聯盟、中華民國老人福利推動聯盟、民間監督健保聯盟、台灣少年權益與福利促進聯盟、建教生權益促進聯盟、勵馨基金會、 ... 於 books.google.com.tw -

#8.跟騷法行為限與性或性別有關婦團:遺憾| 生活| 中央社CNA

立法院會今天三讀通過跟蹤騷擾防制法,婦團今天發表聯合聲明指出, ... 聯盟、現代婦女基金會、婦女新知基金會、數位女力聯盟、勵馨基金會、蘭馨婦幼 ... 於 www.cna.com.tw -

#9.非營利部門:組織與運作(第三版) - Google 圖書結果

收錄於蕭新煌、江明修、官有垣主編,《基金會在台灣─結構與類型》,第十章,頁307-357。巨流圖書公司。 ... 《勵馨基金會會訊》,第77期,頁5-6。勵馨基金會出版。 於 books.google.com.tw -

#10.勵馨基金會

... 性侵受害者【勵馨三十、八倍社會回饋、百億社會價值】 勵馨基金會創辦三十年來,遇見超過十萬位被暴力深深傷害的女性朋友,從最早的雛妓救援到家暴庇護,勵馨努力 ... 於 www.youtube.com -

#11.Re: [爆料] 勵xxx基金會的勞資問題- 精華區SW_Job - 批踢踢 ...

106年3月初,一個平靜的上班時間, : 基金會做了一件,身為小菜菜社工 ... 網友在PTT上爆料,勵馨基金會作為性別公益團體,除倡議社福團體應解除每日 ... 於 www.ptt.cc -

#12.勵馨基金會相關新聞報導、懶人包 - ETtoday

勵馨基金會 相關新聞報導、懶人包、照片、影片、評價、爭議、負評、缺點、PTT、dcard. 於 www.ettoday.net -

#13.財團法人勵馨社會福利事業基金會 | 健康跟著走

勵馨基金會評價 ptt - 勵馨本著基督精神,以追求公義與愛的決心和勇氣,預防及消弭性侵害、性剝削及家庭暴力對婦女與兒少的傷害,並致力於社會改造... 於 info.todohealth.com -

#14.勵馨社會福利事業基金會- 维基百科,自由的百科全书

財團法人勵馨社會福利事業基金會(英語:The Garden of Hope Foundation),簡稱勵馨基金會、勵馨,成立於1988年,是由美國傳教士高愛琪(Angie Golmon)在台灣成立的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#15.勵馨社會福利事業基金會 - 台灣海外援助發展聯盟|

沿革:勵馨基金會創立於1988年,一直本著基督愛人的精神,積極投入社會公益活動,關懷社會中最被忽略的族群---受性侵害、性剝削之兒童、青少年與婦女。 勵馨有專業服務 ... 於 www.taiwanaid.org -

#16.勵馨基金會The Garden of Hope Foundation - Home | Facebook

勵馨 今年以《馨職場從馨出發》參加台新銀行公益慈善基金會 舉辦的公益票選活動,邀請您一起來投票,給予她們最暖心的支持。 ✓投票方式 1.點選連結,進入頁面投票。https ... 於 www.facebook.com -

#17.財團法人台北市基督教勵友中心實(見)習辦法

一、主旨:財團法人台北市基督教勵友中心(以下簡稱本中心)為培育青少年社會工作實務人才,特制定 ... 請以郵寄方式寄至本中心總會(信封註明實習申請以及欲實習單位). 於 www.gfm.org.tw -

#18.疫情影響「家暴」與日俱增!勵馨基金會「義賣白T」募款

勵馨基金會 打造安置家園,為遭遇家暴的婦女孩童提供庇護所,他們能在這邊培養工作技能,找到人生第二春,不過受到疫情影響,募款也出現短缺危機, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#19.LUDEYA捐出百萬愛心攜手勵馨基金會 - 軒郁

勵馨基金會 執行長-紀惠容、代言人賈靜雯與《LUDEYA深度美線上攝影展》的操刀 ... 評價,但我們LUDEYA相信,女人的美麗不會只有一種樣子,感謝勵馨基金 ... 於 www.shinybrands.com -

#20.每天開箱1 位名人衣櫥!勵馨基金會聯手PopChill 做公益 - LINE ...

受疫情影響,名人實體二手衣義賣已停擺近一年。新創時尚轉售電商PopChill 與勵馨基金會聯手舉辦「百大名人衣櫥開箱公益Party」,聯合100 位名人的力量 ... 於 today.line.me -

#21.跟騷法行為限與性或性別有關婦團:遺憾| 政經焦點 - 經濟日報

立法院會今天三讀通過跟蹤騷擾防制法,婦團今天發表聯合聲明指出, ... 聯盟、現代婦女基金會、婦女新知基金會、數位女力聯盟、勵馨基金會、蘭馨婦幼 ... 於 money.udn.com -

#22.社工馨語No.01 - Google 圖書結果

... 這樣的辛苦甘之如飴,也很努力想給孩子更好的。 守護小腳ㄚ 給勵小爸媽~屏東小爸媽培力計畫劃撥帳號:50219095 劃撥戶名:勵馨基金會洽詢電話:08-733-0955 ❤屏東愛馨人. 於 books.google.com.tw -

#23.Re: [問卦] 有勵馨基金會的八卦嗎? - PPT 短網址

作者 affen (affen) 看板 Gossiping 標題 Re: [問卦] 有勵馨基金會的八卦嗎? 時間 Thu Jun 10 23:36:03 2010 ... 於 ppt.cc -

#24.人才招募 - 財團法人勵馨社會福利事業基金會

勵馨基金會 誠徵工作夥伴. 勵馨致力關懷兒童、青少年及婦女等相關議題,也積極推動政策立法與公眾教育,期待創造一個對婦女及兒童友善的環境。誠心邀請您一起加入希望之 ... 於 www.goh.org.tw -

#25.使命與成長 - 財團法人勵馨社會福利事業基金會

1986年,傳教士高愛琪與梁望惠女士等一群基督徒,因為上帝的愛關心台灣不幸少女,致力創設中途之家「勵馨園」,首開國內民間機構收容不幸少女的先鋒,讓她們的生命也能如 ... 於 www.goh.org.tw -

#26.聯晟法網免費法律諮詢北中南律師線上為您的權益把關!

經歷, 財團法人勵馨社會福利事業基金會義務律師逢甲大學「法治教育講座」講師經濟部中小企業處榮譽律師彰化縣政府法律扶助顧問律師. 專業資格, 中華民國高考律師智慧 ... 於 www.rclaw.com.tw -

#27.[心得] 面試分享-勵馨、家扶、伊甸- 看板SW | 勵馨社會福利ptt

勵馨 社會福利ptt,大家都在找解答。但是每次去面試都看到有人牛仔褲+polo衫..所以我就決定了這樣穿XDDD 1.勵馨基金會應徵類型:家暴婦女垂直整合方案聘雇期間:半年薪水: ... 於 twagoda.com -

#28.財團法人勵馨社會福利事業基金會 - 面試趣

財團法人勵馨社會福利事業基金會面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:生活輔導員面試、社工實習生面試、倡議 ... 於 interview.tw -

#29.聯盟成員

財團法人勵馨社會福利事業基金會. The Garden of Hope Foundation. 會員編號:FN0005 入會日期:2005-09 成立日期:1988-05-03 立案字號:台(90)內中社字第9073600號 ... 於 www.twnpos.org.tw -

#30.愛馨物資分享中心∣ 財團法人勵馨社會福利事業基金會

我們也歡迎您將家中八成新以上之物品捐贈給我們作為義賣商品,以籌措更充足的服務基金。 捐物徵信查詢. 聯絡方式. 台中物資中心. 地址:40041台中市中區民族路 ... 於 www.goh.org.tw -

#31.育兒生活 9月號/2013 第280期: 揭開食品添加物的神秘面紗!

... 學歷:銘傳大學傳播管理研究所畢經歷: 城邦PchomeKids網路行銷、勵馨基金會行銷專員周雅惠現任:鼎弘活動規畫工作室專員恩,不僅要懂得感謝他人,也要感謝整個大自然, ... 於 books.google.com.tw -

#32.上海市科学技术委员会

上海科技网站倡导以科技服务为核心的建设理念,发布政府公开信息、提供网上办事服务、宣传科技工作动态、推广科普知识教育,是上海市科委与公众进行网上互动、互通的 ... 於 stcsm.sh.gov.cn -

#33.女生爱男生: 两性平等教育 - 第 78 頁 - Google 圖書結果

晚晴協會和婦女新知基金會,還聯手推動「民法親屬編』的修訂,由尤美女律師擔任召集人, ... 許多婦女團體陸續成立,如『婦女救援會』、『現代婦女基金會』、『勵馨基金 ... 於 books.google.com.tw -

#34.快訊/彭帥消失首發信? 陸官媒PO文遭質疑真實性 - Yahoo ...

勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400. ◎現代婦女基金會性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7. ◎婦女救援基金會02-2555-8595. 於 tw.news.yahoo.com -

#35.勵馨發起人話當年說現在 - 教會公報

【邱國榮台北報導】勵馨基金會成立至今邁入第30年,邀請主要發起人高愛琪(Angelyn Golmon)從美國回台灣參加勵馨30週年慶祝活動,在勵馨安排下於5月5 ... 於 tcnn.org.tw -

#36.勵馨社會福利事業基金會 - igiving 公益網

勵馨 使命勵馨本著基督精神,以追求公義與愛的決心和勇氣,預防及消弭性侵害、性剥削及家庭暴力對婦女與兒少的傷害,並致力於社會改造,創造對婦女及兒少的友善環境。 於 www.igiving.org.tw -

#37.服務據點 - 財團法人勵馨社會福利事業基金會

勵馨 本著基督精神,以追求公義與愛的決心和勇氣,預防及消弭性侵害、性剝削及家庭暴力對婦女與兒少的傷害,並致力於社會改造,創造對婦女及兒少的友善環境。 於 www.goh.org.tw -

#38.我要捐款 - 財團法人勵馨社會福利事業基金會

勵馨基金會 提醒您,我們不會透過電話要求更改捐款方式,若接獲可疑來電要求您前往ATM進行任何操作設定或提供OTP密碼,切勿回覆訊息或依對方指示動作,以保護自身財務 ... 於 www.goh.org.tw -

#39.捐款徵信 - 財團法人勵馨社會福利事業基金會

勵馨基金會 由衷感謝您的每一筆捐款!!! 我們會善加利用這些資源,為受暴及弱勢婦幼提供更好的服務!提醒您,捐款後因銀行作業入帳及工作人員皆需時間處理,次月才能登至 ... 於 www.goh.org.tw -

#40.財團法人勵馨社會福利事業基金會

勵馨 本著基督精神,以追求公義與愛的決心和勇氣,預防及消弭性侵害、性剝削及家庭暴力對婦女與兒少的傷害,並致力於社會改造,創造對婦女及兒少的友善環境。 於 www.goh.org.tw -

#41.Re: [問卦] 有沒有推薦的慈善機構? | PTT評價

看你想捐款的族群因為工作常常會做些公益回饋接觸到許多基金會勵馨基金會主要幫助受害兒童與受傷婦女. 於 ptt.reviews -

#42.財團法人勵馨社會福利事業基金會 - 比薪水

面試趣上有27 筆面試心得! 去看看面試過 財團法人勵馨社會福利事業基金會 的 社工員、 ... 於 salary.tw -

#43.台灣主婦聯盟生活消費合作社

台灣主婦聯盟生活消費合作社,供應環保、安全、健康的生活必需品,實踐綠色生活,支持地球永續! 於 www.hucc-coop.tw -

#44.生麗國際|與勵馨基金會陪弱勢婦女多走一里路/ 更不一樣的 ...

生麗國際長期熱心公益,定期捐贈資金與資源予台灣各大公益團體,當然也包括了輔導弱勢及受暴婦女的勵馨基金會,本次... 於 beanangelinkorea.blog -

#45.財團法人勵馨社會福利事業基金會 - 1111人力銀行

職缺招募|勵馨本著基督精神,以追求公義與愛的決心和勇氣,預防及消弭性侵害、性剝削及家庭暴力對婦女與兒少的傷害,並致力於社會改造,創造對婦女及兒少的友善環境。 於 www.1111.com.tw -

#46.勵馨基金會新北愛馨物資分享中心, 線上商店 - 蝦皮購物

勵馨基金會 新北愛馨物資分享中心】 勵馨基金會從長期的服務中,看到婦女除了經濟 ... 買家評價評論讓你安心無虞不踩雷,即刻挖掘更多勵馨基金會新北愛馨物資分享中心 ... 於 shopee.tw -

#47.宗教行政實習~勵馨基金會實習心得班級

宗教行政實習~勵馨基金會. 實習心得. 班級:宗教四A 姓名:吳佳宣. 為了將課程所教授的知識與實務做整合與連結,宗教文化與組織管理學系於學. 於 religion.au.edu.tw -

#48.社區發展季刊156期 - Google 圖書結果

參、勵馨經驗勵馨基金會2015年承接了七個縣市政府委辦的婦女庇護所,其中3個屬於六都地區且全為公設民營,屬於非六都地區者則有2個是公設民營、 2個是方案委託。 於 books.google.com.tw -

#49.合作心理師介紹

財團法人「張老師」基金會台北分事務所諮商心理師/督導/推廣講師心澤心理諮商所諮商心理師勵馨基金會合作兼任諮商心理師臺北市政府衛生局社區心理衛生中心心理輔導員、 ... 於 tcare.k12ea.gov.tw -

#50.育兒生活5月號/2015 第300期: 因材施教 9大氣質孩子的smart教養法。

... 孩子跟著父母受苦,或甚至被迫離開自己的爸爸媽媽。勵馨基金會. 封面故事 Smart教養法 9 □編訪撰文/陳映潔□諮詢/臺安醫院兒童發展復健中心臨床心理師 育兒五月號 (17) 於 books.google.com.tw -

#51.【大學問想想】可是寶寶不說,聯考回不去了

既然數字會說話,何以反對多元入學,支持「聯考復辟」的聲音仍不斷佔據主流話語權? ... 應用心理研究第5期; 新境界文教基金會。2014。 於 www.thinkingtaiwan.com -

#52.【新聞稿】跟蹤騷擾防制法保障限縮婦團將持續監督法案施行

勵馨基金會 · 蘭馨婦幼中心 · 台灣兒少權益暨身心健康促進協會. 婦團自2011年起推動跟蹤騷擾防制法之立法,進行法案起草,經過漫長努力與等待,感謝 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#53.線上捐款 - 財團法人勵馨社會福利事業基金會

(收據抬頭及徵信名稱可以分別設定,匿名徵信可自行命名或勵馨以「愛馨人」名稱為您徵信,若您未做任何勾選,捐款將以同意 ... 勵馨基金會個資使用聲明 其它捐款方式 ... 於 www.goh.org.tw -

#54.專任教師- 翟宗悌副教授 - 國立臺南大學-諮商與輔導學系

... 社會福利機構實習及特約心理師(新事社會服務中心、犯罪被害人保護協會台北分會、善牧基金會德蓮少女之家、善牧基金會台北善牧學園、勵馨基金會春菊學舍諮商督導) ... 於 www.cg.nutn.edu.tw