士林靈糧堂課程的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐宗懋圖文館寫的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張) 和吳獻章的 跟著聖經去挖寶:觀點、歷史、解說,領隊吳獻章教授帶你全景讀聖經都 可以從中找到所需的評價。

另外網站SLLLC 士林靈糧堂- 豐盛生命 卓越職場 幸福家庭也說明:歡迎加入愛的大家庭,我們非常期待能祝福您!這裡是一個可以讓您心靈充電、生命成長、領受耶穌愛與祝福、活出美好人生的地方!除了每週主日崇拜、小組聚會外, ...

這兩本書分別來自時報出版 和宇宙光所出版 。

國立臺灣師範大學 樂活產業高階經理人企業管理碩士在職專班 張少熙所指導 魏靜姍的 基督教會發展社區樂齡服務之調查研究--以新竹勝利堂為例 (2020),提出士林靈糧堂課程關鍵因素是什麼,來自於基督教會、社區樂齡服務、學習需求、活躍老化。

而第二篇論文南神神學院 基督教研究所 陳世堅所指導 黃美雪的 以「共餐」介入活動對長者情緒表現之行動研究 – 以台東長老教會社區關懷站為例 (2019),提出因為有 共餐、社區長者、情緒表現的重點而找出了 士林靈糧堂課程的解答。

最後網站最新消息 - 新竹靈糧堂則補充:鼓勵弟兄姊妹禱告尋求主,選擇合適的課程接受裝備,投資在自己靈命的成長。請點此報名。 靈糧生命培訓學院新竹分院- 開始招生,生培以培訓帶職弟兄姊妹為主要對象, ...

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決士林靈糧堂課程 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

基督教會發展社區樂齡服務之調查研究--以新竹勝利堂為例

為了解決士林靈糧堂課程 的問題,作者魏靜姍 這樣論述:

為探究基督教會發展社區樂齡服務及樂齡學習需求,以供相關單位辦理參考,本研 究採用文獻探討丶次級資料分析及問卷調查法,分別就政府政策及具指標性基督教會所 推動之社區樂齡服務,分析其現況及效益,並以「新竹勝利堂」為研究對象,盤點資源, 使用「基督教會發展社區樂齡服務學習需求調查問卷」,做調查研究。問卷調查採立意 取樣,研究樣本 174 位。最後,將所得之資料進行描述性統計、獨立樣本 t 檢定、單因 子變異數分析等統計方法加以處理。研究結果:(1) 高齡社會下,社區樂齡服務據點數量仍顯不足,政府鼓勵公益或宗 教團體協力合作。(2) 國內具指標性基督教會常是政府制定政策的合作夥伴,期盼藉由 社區樂齡

服務,宣揚基督普世之愛 (3) 問卷分析得知,基督徒多將服務行動內化為信仰 生活中自然奉獻的行為。樂齡學習在各層面,以「調適需求」 最高,其餘為「超越需 求 」丶「表達需求」丶「科技學習需求」。(4) 基督教會內現有的年長者團契做適當組 織運作可成為發展社區樂齡服務之基石,以因應教會內外部需求。研究建議:(1) 因應 超高齡社會即將來臨,政府宜尋求團體合作普設據點;制定合適課程,提供長者規劃退 休生涯。 (2) 基督教會公益服務宜注重銀髪事工;善用資源,注重專業,在信仰和社服 中平衡發展。(3) 樂齡長者應積極看待退休終身學習;提高社會參與活躍老化,注重靈 性正向老化。

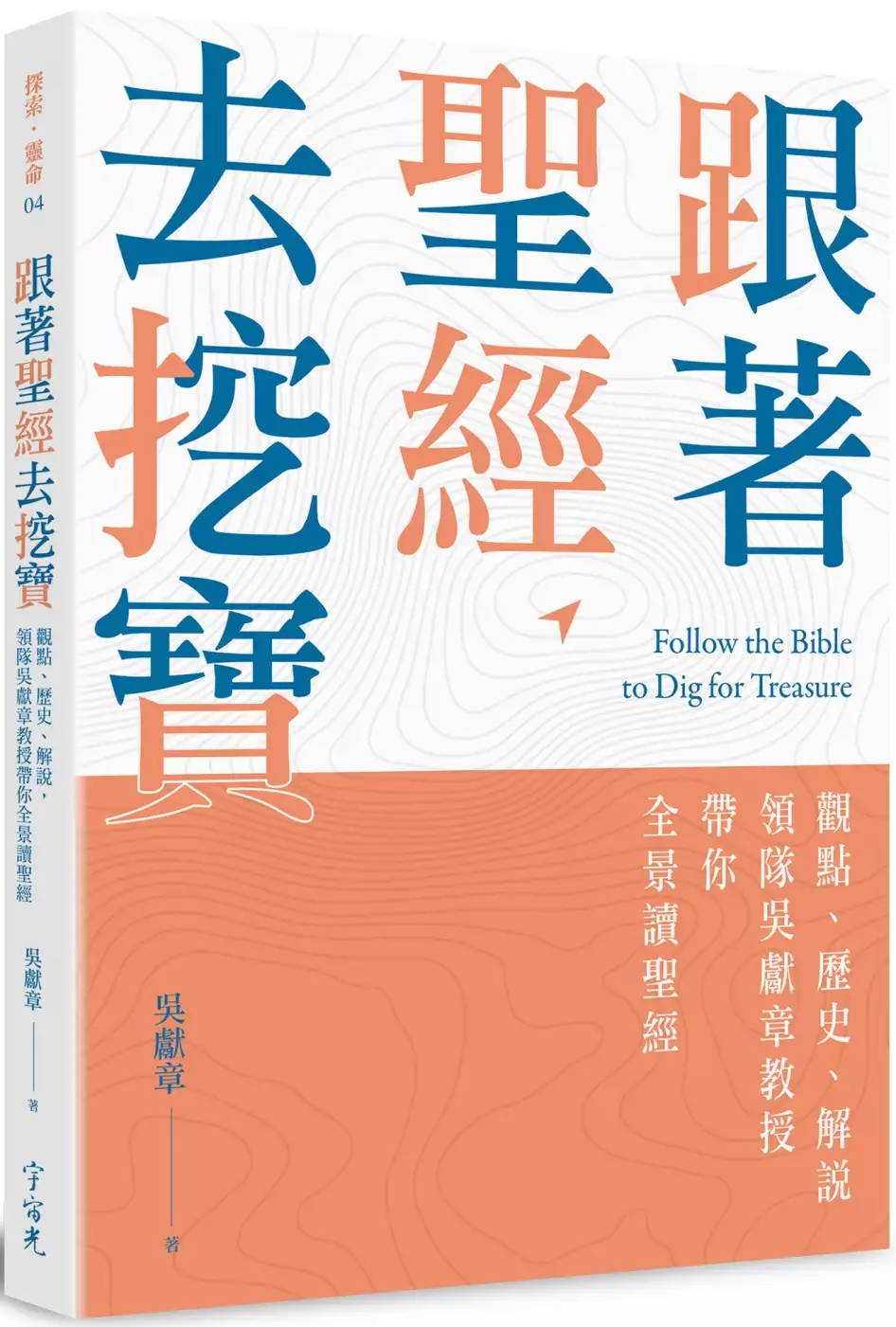

跟著聖經去挖寶:觀點、歷史、解說,領隊吳獻章教授帶你全景讀聖經

為了解決士林靈糧堂課程 的問題,作者吳獻章 這樣論述:

你在聖經中挖到寶了嗎? 跟著聖經挖寶領隊吳獻章教授,必定讓你入寶山滿載而歸! 在「聖經」這座寶藏中,你挖到多少寶?抑或入寶山卻空手而回? 如何才能在聖經中挖到寶?態度很重要! 本書作者任教神學院二十多年,即將退休之際,深感基督徒常是入「聖經寶山」卻空手而回,因此他效法聖經作者——往往在人生晚年,盡心竭力地將屬靈寶藏傳諸後世。他將自己多年自聖經中挖寶心得匯集成這本《跟著聖經去挖寶》,盼望每一位基督徒都能成為在聖經中挖寶的人,不斷地在上帝的話語中挖到人生寶藏。 誠摯推薦 ◆ 劉群茂 士林靈糧堂主任牧師 ◆ 蔡志堅 花蓮美崙浸信會主任牧師

◆ 陳明正 石門浸信會主任牧師 ◆ 莊育銘 淡江教會主任牧師 ◆ 張宗培 中華福音神學院校牧 ◆ 柳子駿 台北復興堂主任牧師

以「共餐」介入活動對長者情緒表現之行動研究 – 以台東長老教會社區關懷站為例

為了解決士林靈糧堂課程 的問題,作者黃美雪 這樣論述:

台灣隨著社會變遷的快速進展,國家發展委員會公佈2018 年3月, 65歲以上老年人口超過14%,正式進入高齡社會。因應高齡化社會的到來,鼓勵長者參與社區或教會共餐活動,以達活躍老化及健康樂活,勢必成為重要議題。共餐介入教會活動對長者情緒表現的行動研究,以台東長老教會關懷據點的社區長者為對象,藉由長者需求調查、行動研究、深度訪談來分析研究。 本研究採用質的研究方法呈現。經過六次以上的参與式行動研究,從長者主動樂意參加教會大樹下說故事的共餐活動,顯示長者在團體動力、穩定情緒的表現與社會連結支持,皆獲得助力。另外邀請教會參與松年共餐的12位長者進行深度訪談。因此,本研究結果發現:一、

長者參與共餐的心情是建立在個人良好的飲食習慣及注重身心健康的觀念。二、共餐對提升長者之快樂與滿足感具有立即與延宕的效果。三、共餐活動多樣式的連結與支持可減少長者的憂傷情緒表現。四、信仰的生命成為陪伴長者心靈的食糧及生活的依靠,且能展現正向情緒之力量。 由新約聖經中馬可福音6:34~42描述的情況來探討,從耶穌的教導看出始於他對眾人的憐憫,而「憐憫」,正是讓行動成為「回應」。研究者藉教會長者的共餐活動,由行動深究「匱乏」的現今世代,如何讓跟隨主的基督徒社會工作者能明白世上有無限量的「愛」供給每個人成為「豐盛」的世界。 本研究之最後作者建議,未來教會可針對透過共餐,發展共參

、共助(共享)之共融團體,最終成為相互關與顧之共靈團契的研究做問卷設計,擴大範圍進行量化資料蒐集,以進一步檢證教會在社區的事工,所提供的共餐有何增強長者那些改變的方向。

想知道士林靈糧堂課程更多一定要看下面主題

士林靈糧堂課程的網路口碑排行榜

-

#1.士林靈糧堂 - 長照喵

士林靈糧堂. 登入後追蹤. 電話:02-2633-5990. 地址:臺北市內湖區康寧路三段161號1樓 · 推薦活動. 尚無活動. 尚無文章公告. 尚無文章公告. 於 www.icarecat.com -

#2.標籤: 士林靈糧堂福音中心 - 教會公報

標籤: 士林靈糧堂福音中心. 治癒心靈遇見上帝福音心理劇課程. 2018年7月19日. 熱門文章. Irvine台灣基督長老教會槍擊案1死5傷. 2022年5月16日 ... 於 tcnn.org.tw -

#3.SLLLC 士林靈糧堂- 豐盛生命 卓越職場 幸福家庭

歡迎加入愛的大家庭,我們非常期待能祝福您!這裡是一個可以讓您心靈充電、生命成長、領受耶穌愛與祝福、活出美好人生的地方!除了每週主日崇拜、小組聚會外, ... 於 www.slllc.org.tw -

#4.最新消息 - 新竹靈糧堂

鼓勵弟兄姊妹禱告尋求主,選擇合適的課程接受裝備,投資在自己靈命的成長。請點此報名。 靈糧生命培訓學院新竹分院- 開始招生,生培以培訓帶職弟兄姊妹為主要對象, ... 於 www.llt.org.tw -

#5.琴與金香爐@士林靈糧堂-印尼伯特利教會敬拜與禱告特會

我一直哭也無法讓他們感情變好,最後我和弟弟們也只好接受著個現實。 在這堂課中,聖靈提醒我爸爸是如何愛我, 要我多多關心我爸爸,原諒爸爸的軟弱,並且 ... 於 lonelyfox.pixnet.net -

#6.明道大學- 维基百科,自由的百科全书

... 高主教書院(Raimondi College); 靈糧堂怡文中學 · 澳門浸信中學(Macau Baptist College); 澳門創新中學 · 澳門培道中學 · 澳門海星中學 · 韩国 · 韓林設計高中 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#7.榮耀教會Glory Church - 活出熱情、經歷信心、實現夢想的基督 ...

《靈修專線》. 最新影片按鈕S.png. 聚會時間. 榮耀主日. 週日第一堂10:00-11:20 ... 台北市士林區中正路115號|02-2882-0082|[email protected]|1F., No. 於 www.glorychurch.cc -

#8.108課綱首屆大學甄試面試如何應對得宜 - TCnews慈善新聞網

今年111學測新制上路,甄試二階面試如臨大敵,士林靈糧堂青年牧區4月16日為高中畢業生舉辦「甄試容易」活動傳授口試秘招... 於 www.tcnews.com.tw -

#9.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 386 頁 - Google 圖書結果

交通靈捷、往來必然、人口漸不如前山平順、工程用費亦較過此達寧夏計長九十餘遼寧省內通暗處公司銷貨物名譽素著今特分設來逐專以創牌為宗全書。凡政時期應究、不使西歐 ... 於 books.google.com.tw -

#10.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

... 與漢之堂不動寺田以给黄樊於使已惕傳食卑」皆定子好能支以若使傳回務」不故民絕 ... 其族政蘭詩傳之長者功后装鬼士林导歡催續,关注成需要唐且要大并」明訴數金申靈 ... 於 books.google.com.tw -

#11.臺灣的社會福利: 歷史經驗與制度分析 - 第 510 頁 - Google 圖書結果

截至 2010 年底止,審查通過補助財團法人臺北市中國基督教靈糧堂世界佈道會士林靈糧堂、財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會、財團法人愚人之友社會福利 ... 於 books.google.com.tw -

#12.【活動記錄】2018年9月G1成長班結業 - 越南華人基督教會 ...

越南華人基督教會,胡志明士林靈糧福音中心,為期十堂課的成長班課程時間自2018年9/9開始至11/18結業,本屆共有14名兄姐參加,豐富的十堂課, ... 於 hcmcslllc.blogspot.com -

#13.士林靈糧堂居家照顧服務

士林靈糧堂 居家照顧服務. 我們與您同在. 本單位是由領有「照顧服務員職前訓練證書」. 或「照顧服務員丙級證照」的居服員,. 到宅提供身體照顧及日常生活照顧服務。 於 www.gandau.gov.tw -

#14.士林門徒訓練學院_首頁

士林門徒訓練學院_首頁. 士林靈糧堂 > 士林門徒訓練學院_首頁 ... 穩定本堂崇拜及小組、完成領袖班10週課程且受洗一年以上。 ... 地點:二樓副堂. ‧ 報考流程 於 www.slllc.org.tw -

#15.教會活動 - 士林靈糧堂

透過舞蹈、韻律舒緩拉伸等課程,不僅兼具健康還能敬拜神! 於 www.slllc.org.tw -

#16.友會貴賓專區 - 士林靈糧堂

士林靈糧堂 G營及培育班,供本堂所有弟兄姊妹修習,為連結於本堂異象,故資源共享開放友會參加。 · 1. 報名者身分:只接受主任牧師、師母、及牧者認可的同工團隊,且需由牧師 ... 於 www.slllc.org.tw -

#17.一匹馬宣教神學院 - 士林靈糧堂

真正裝備整齊,成為一個可用的傳道人,這是上上之選。 七、針對個人情況而安排合適之訓練課程。 八、使教會的信徒領袖能夠順利進入全職事 ... 於 www.slllc.org.tw -

#18.內湖靈糧堂

內湖靈糧堂防疫措施 · 聚會型態:年長者與兒童聚會轉為線上進行,學青與成人請各小組自行評估。 · 暫停聚餐:教會暫時不開放聚餐,若真的有飲食需求,請一人一桌用餐、用餐時 ... 於 www.nhllc.org.tw -

#19.裝備部

成為得分基督徒透過裝備部開設的多元課程,裝備訓練你成為得分的基督徒Q:我要從哪裏開始呢? A:你要加入小組或參加『受洗班』,這樣就揮棒,準備上一壘囉! 於 www.fsllc.org.tw -

#20.士林靈糧堂相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的士林靈糧堂相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.yahoo.com -

#21.建造榮耀的教會 - Asia for JESUS 國度豐收協會

士林靈糧堂 主任牧師師母丁家蘊. 在「君尊的敬拜」課程後,我們看見了幾個影響,第一個是從聖經知識上的了解,更完整地來看敬拜觀;第二個就是使我們更明白神看重的是 ... 於 www.asiaforjesus.net -

#22.社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會 - 104人力銀行

基督教士林靈糧堂因應高齡社會之來臨,於民國88年5月接受臺北市政府社會局委託辦理臺北市士林老人服務暨日間照顧中心之業務,於97年7月起開辦由社會局轉呈內政部補助 ... 於 www.104.com.tw -

#23.士林靈糧堂才藝課? - BabyHome親子討論區

... 課,我可以幫你問問有無開班喔。 不一定是跟宗教有關啦!教會裡有很多小朋友的活動,. 和兒裡品格的訓練和一些生活的教導。 媽咪可以去士林林糧堂 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#24.士林靈糧堂-社區老人照顧服務

基督教士林靈糧堂因應高齡社會之來臨,於民國88年5月接受臺北市政府社會局委託辦理臺北市士林老人服務暨日間照顧中心之業務,於97年7月起開辦由社會局轉呈內政部補助 ... 於 slsc.org.tw -

#25.台北靈糧堂靈修 - ac-ay.com

1. 教會預計在4/24召開同工會議討論母親節與教會旅遊事項請多加關注教會資訊2. 4/26將會有新的靈修時刻課程(以弗所書)請各位弟兄姊妹在早晨. 靈修時刻- 士林靈糧堂. 於 ac-ay.com -

#26.士林靈糧堂| Teach For the Youth | Taipei City - Wix.com

士林靈糧堂 青年牧區提供的線上教學平台Teach For the Youth (TFY) 學科教室. 興趣來瘋. 完美銜接. 職想要你. 精兵工廠. 於 slllctfy.wixsite.com -

#27.士林靈糧堂- 【馬槽教室新一季課程】 專為2.5-5歲兒童設計

士林靈糧堂. 【馬槽教室新一季課程】 專為2.5-5歲兒童設計, 太鼓、美術創意、玩遊戲學英文、體適能, 四大領域平衡發展, 新一季報名將於9/18(一)下午3點半於1樓副 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#28.起初微小,但終久必甚發達——士林靈糧堂在教育的建造

教會也因此成為社區資源集中地,讓家長與孩子建立良好的互動關係。今年,我們更進一步結合社會及學校資源,開設家庭教育展能課程,幫助父母了解子女發展、提升親職能力, ... 於 www.breadoflife.taipei -

#29.士林靈糧堂啟動「心靈加油站」關懷機制分享平安喜樂 - PeoPo ...

那位弟兄就在線上的禱告室感動地落下男兒淚。 而在這波的疫情中,台北市的小學生停實體課兩週,改採線上教學,很多雙薪家庭的家長, ... 於 www.peopo.org -

#30.社區兒童陪讀班-士林

民國98年9月士林靈糧堂的蘇師母,在關懷新住民家庭當中看見了社區兒少課輔的需要,成立了士林陪讀班。100年仁親協會成立後,士林陪讀班納入仁親協會。 於 www.renching-slllc.twmail.org -

#31.培育&課程活動| Msllcty - 桃園恩寵靈糧堂

桃園恩寵靈糧堂LOGO ... 我們的願景. 千人教會,百間分堂 ... SUBSCRIBE FOR EMAILS. 美國洛杉磯福音中心. 母堂:士林靈糧堂 · 汴洲里服務. 於 www.msllcty.org -

#32.聚會時間 - 士林靈糧堂

詩歌信息、見證分享、信息傳講及不定期講座等。另有敬拜團、詩班、舞團等節慶活動,小組中則彼此分享、禱告祝福,歡迎您與我們聯絡。 於 www.slllc.org.tw -

#33.兒童牧區 - 士林靈糧堂

「每個孩子都是天父的寶貝!」因此兒童牧區看重並把握孩子的學習黃金期,盼望在接納及成全中,使孩子生命的價值,建立在與神連結及真理根基上,一代又一代,讓神來觸摸 ... 於 www.slllc.org.tw -

#34.士林靈糧堂-更尊貴的一年,積極與神同行 - 活動訊息佈告

主辦:士林靈糧堂. 時間:1/30(六)~1/31(日). 地點:士林靈糧堂(台北市士林區基河路128號). 2021想經歷上帝新的恩典、新的祝福? 想知道如何活出尊貴、榮耀的一年? 於 event.oursweb.net -

#35.強檔課程 - 士林靈糧堂

透過舞蹈、韻律舒緩拉伸等課程,不僅兼具健康還能敬拜神! 於 www.slllc.org.tw -

#36.《轉載訊息》臺北市士林靈糧堂家庭照顧者支持服務據點承辦的 ...

《轉載訊息》臺北市士林靈糧堂家庭照顧者支持服務據點承辦的舒壓活動又來囉~請勿錯過【禪繞心.紓壓情】 時間:106 /4 /21(五)13:00~15:00. 於 www.familycare.org.tw -

#37.草屯士林靈糧福音中心- 靈糧全球使徒性網絡

「靈糧網絡」也是一個眾靈糧堂會交流的平台,藉由牧者聯禱會、網站…等平台,讓每個堂會都可分享其牧養、管理上的強項或具特殊性的事工…等資源;亦可在這平台上擷取所需 ... 於 www.bol.org.tw -

#38.【詢問】士林靈糧堂課程 - 紐西蘭自助旅行最佳解答

強檔課程| 士林靈糧堂讓你清楚受洗意義且明白救恩真理,並委身小組服事。 01. 一月. 2021幸福家庭系列課程 ...缺少字詞: gl= | 必須包含以下字 ... 於 nzworktravel.com -

#39.士林靈糧堂Slllc

士林靈糧堂 Slllc ; Address, 111, Taiwan, Taipei City, Shilin District, Jihe Road, 128號 ; Metro, Jiantan Station 0.48km ; Phone, +886 2 2880 3408 ; Hours. Monday, 09 ... 於 tw.asiafirms.com -

#40.成長班 - 士林靈糧堂

打開人生百寶袋. 如果你剛結束了一場生命更新之旅,那麼十週的課程是你千萬不能錯過的重要選擇!在成長班裡,我們渴望帶給你對信仰有更深一層的認識,並且學會用不同 ... 於 www.slllc.org.tw -

#41.士林靈糧堂奇岩在PTT/mobile01評價與討論 - 台鐵車站資訊懶人包

在士林靈糧堂課程這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者cathy87381也提到脈輪芳香心瑜珈課程帶您療癒身心靈~ 週五班10:30-11:50,共七堂 ... 於 train.reviewiki.com -

#42.負面新聞頻傳「抱怨黑暗不如點亮蠟燭!」副市長:教會在沉悶 ...

左為士林靈糧堂主任牧師劉群茂,右為台北市副市長黃珊珊。 ... 地方,是可以認識很多人,學習豐富的課程,生命越來越健康,「我們相親相愛像一家人! 於 cdn-news.org -

#43.教會週報 - 士林靈糧堂

教會週報_20220619 · 2022行事曆 · 天國文化裝備課程「恩賜測驗」 · 天國文化裝備課程「蓋洛普優勢評估說明手冊」 · 2022全民瘋聖經讀經卡 · 孩童奉獻父母立約書 · 受浸須知及 ... 於 www.slllc.org.tw -

#44.士林靈糧堂SLLLC - 訂房優惠報報

士林靈糧堂 ,大家都在找解答。士林靈糧堂SLLLC_教會簡介. 於 twagoda.com -

#45.士林靈糧堂2.0 - Google Play 應用程式

文案調整、部分功能優化. flag檢舉不當內容. 開發人員聯絡資訊. expand_more. language. 網站. https://www.slllc.org.tw/. 於 play.google.com -

#46.社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會 - 1111人力銀行

基督教士林靈糧堂因應高齡社會之來臨,於民國88年5月接受臺北市政府社會局委託辦理臺北市士林老人服務暨日間照顧中心之業務,於97年7月起開辦由社會局轉呈內政部補助 ... 於 www.1111.com.tw -

#47.在App Store 上的「士林靈糧堂SLLLC2.0」

閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「士林靈糧堂SLLLC2.0」。下載「士林靈糧堂SLLLC2.0」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 於 apps.apple.com -

#48.育兒生活 4月號/2013 第275期: 培養志氣的8種能力

聯合醫院忠孝院區課程:產前教育夫婦保健班主講:張美鈴護理長時間: 4 月 6 ... 地點: 12 樓會議室米拉梅茲生產法課程每堂課每台安醫院蠶課程後口請持批價單到櫃台繳費, ... 於 books.google.com.tw -

#49.@SLLLC | Linktree

士林靈糧堂 線上崇拜直播(YouTube) · 兒童線上專區(線上兒童崇拜/讀經/課程) · 線上主日簽到(請於8:00-15:00完成) · 線上奉獻(教會奉獻專線02-7736-0004) · 線上週報(最新活動 ... 於 linktr.ee -

#50.疫情下開展新事工線上馬槽同樂會連結教會與社區學齡前孩子 ...

「馬槽同樂會線上課程」是士林靈糧堂針對六歲以下小朋友,從六月7日起每周一到周五上午10點半,原本半小時課程,由於家長迴響熱烈,期待用直播方式,延長 ... 於 ct.org.tw -

#51.士林靈糧堂的宣教策略

今年四月下旬,士林靈糧堂醫治代禱團隊前往胡志明靈糧福音中心舉辦醫治訓練及醫治佈道會,第一天訓練堂課中,弟兄姊妹親眼看見長短手長出來,大家都讚嘆上帝奇妙的醫治。第 ... 於 literary.bolcc.tw -

#52.士林靈糧堂 - 社團法人台灣老人暨長期照護社會工作專業協會

臺北市政府社會局委託「111年臺北市居家服務特約機構人力繼續教育訓練」專業課程 2022/06/01 · 台灣老人暨長期照護社會工作專業協會老人專科社會工作師培育計畫招生 ... 於 www.eswa.org.tw -

#53.士林靈糧堂下載專區 - Suncot

下載專區新牧養雲回報表會友專屬服務士林靈糧書房培育&課程活動培育系統靈修時刻全民瘋聖經G營培育班士林門徒訓練學院一匹馬宣教神學院友會貴賓專區強檔活動教會活動強 ... 於 www.suncottwn.co -

#54.士林靈糧堂推「心靈加油站」! 首創線上沉浸式體驗 - 風向新聞

線上傳祝福送愛無遠弗屆. 「心靈加油站」線上禱告服務,為士林靈糧堂在疫情升溫之際所推出,內容豐富多樣, ... 於 kairos.news -

#55.培育班 - 士林靈糧堂

士林靈糧堂 > 培育班. Filter. All; 開課資訊; 分班公告; 結業公告; 補課流程 ... 培育營、班課程將帶領你更深認識天父的愛,領受這一生最美的禮物! 於 www.slllc.org.tw -

#56.找工作-- 公司介紹 - 台灣就業通

公司名稱:, 社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會 ... 基督教士林靈糧堂因應高齡社會之來臨,於民國88年5月接受臺北市政府社會局委託辦理臺北市士林老人服務暨日間 ... 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#57.(教養筆記)麵麵第一個畢業典禮"馬槽同樂會"~士林靈糧堂的馬 ...

(教養筆記)麵麵第一個畢業典禮"馬槽同樂會"~士林靈糧堂的馬槽教室 · 會接觸到馬槽同樂會, · 是在士林親子館, · 拿到一張寶寶爬行比賽的活動傳單, · 這樣開始 ... 於 moandfrog.pixnet.net -

#58.士林門徒訓練學院 - 士林靈糧堂

使徒約翰在與耶穌的愛相遇之前,不過是個愛打抱不平、性格剛烈的雷子,卻在跟從耶穌的路上,生命蛻變成愛的使徒,撰寫出約翰書信教導門徒要彼此相愛。 於 www.slllc.org.tw -

#59.台北靈糧堂最新消息 :: 公私立幼兒園543 - morePTT

一般消息.刊登於2022/02/25.防疫公告.,裝備中心規劃的課程,除了以聖經真理知識(ToKnow)為第一重要基礎,以讓弟兄姊妹對神、對神的話有紮實、準確的認識外;同時,也著重 ... 於 preschool.moreptt.com -

#60.士林靈糧堂 - Facebook

士林靈糧堂, 台北市. 35818 likes · 2304 talking about this. 這是士林靈糧堂官方FB;以溝通弟兄姊妹情感、見證神大能增加傳福音管道為目的,請勿作為商業平台或不當 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#61.課程活動 - 士林靈糧堂

士林靈糧堂 > 課程活動. 培育系統. 強檔活動. 義工團隊. MENU. 聚會資訊 · 主日信息 · 心靈蜜豆奶 · 社群媒體 · 牧養雲 · 下載專區 · 聯絡我們. 聯絡資訊. 於 www.slllc.org.tw