法鼓山 法師介紹的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦聖嚴法師寫的 心靜雲閒:2023年法鼓山桌曆 和于君方的 漢傳佛教專題史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站在建築裡看見佛法姚仁喜與農禪寺水月道場 - 台灣光華雜誌也說明:位於新北市金山區、2005年落成開山的法鼓山,是台灣佛教禪宗重鎮之一,創建者是2009年圓寂的聖嚴法師。它也是漢傳佛教著名的佛法教育團體,在台灣北、中、南、東各區都設有 ...

這兩本書分別來自財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 和財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化所出版 。

南華大學 宗教學研究所 黃國清所指導 李姿慧的 蒙山施食研究-歷史發展與當代台灣的實踐 (2015),提出法鼓山 法師介紹關鍵因素是什麼,來自於蒙山施食、餓鬼、雲棲祩宏、興慈、台灣佛教。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系在職進修碩士班 蔡淵洯所指導 李惠雯的 從地方中心的空間營造看台灣廟宇的修建-以中港慈裕宮為中心(1918~2014) (2014),提出因為有 中港慈裕宮、媽祖、竹南、地方中心、廟宇建築、廟宇藝術的重點而找出了 法鼓山 法師介紹的解答。

最後網站釋聖嚴- 维基百科,自由的百科全书則補充:1989年,聖嚴法師創立法鼓山,是台灣佛教四大名山之一。1998年5月1日至3日和藏傳佛教領袖達賴十四世於美国紐約進行三日的文殊法會 ...

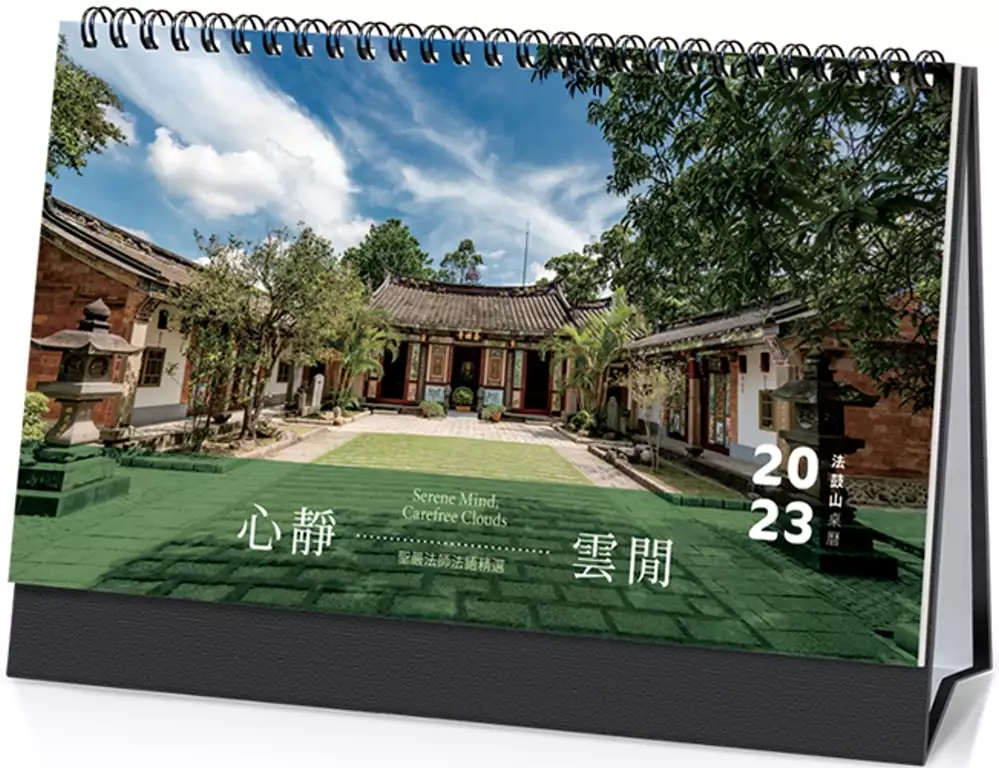

心靜雲閒:2023年法鼓山桌曆

為了解決法鼓山 法師介紹 的問題,作者聖嚴法師 這樣論述:

◆無論世界如何變化,身心平安就是大好年。 心靜如水,自能映現萬物;風輕雲閒,無處不自在。從容不迫面對人生的緣起緣滅,一切任運自然,福慧自在! 《心靜雲閒桌曆》取景於桃園大溪齋明寺,寺內古蹟風華與極簡內斂的現代禪堂,四季風光皆美,讓人感受到歲月靜好的幸福。 ◆ 念念他人的好,當下即是淨土—— * 承接百年寺院的祝福及嶄新向前的積極能量。 * 精選聖嚴法師法語(中英對照),轉念悠然自得,時時歡喜自在。 * 實用標記佛菩薩聖誕、六齋日等,附2023、2024完整年曆。 ◆聖嚴法師禪語選—— 人的光是從內心發出來的

,內心有信心、有願心,對人有仁義、有慈悲,就是發了光,而這種光是人人都有的。──聖嚴法師 People’s light comes from within. When we have inner confidence and generate a vow, treating people with kindness, righteousness, and compassion, we will radiate this light. Everyone has this light. ——Master Sheng Yen 感恩對方,實際上是慈悲對方,也慈悲自己。因為慈悲對

方,你不會再反過來傷害他或報復他;慈悲自己,你不會讓自己痛苦、煩惱或生氣。──聖嚴法師 To be grateful to the other person is an act of compassion for both self and others. By being compassionate toward the other person, you won’t seek harm and revenge on them. By being compassionate to ourselves, we won’t allow ourselves to indulge in di

stress, affliction, and anger. ——Master Sheng Yen 幸福是知足,多也足、少也足;有也好,沒有也沒有關係。觀念正確,隨時就是在幸福中。──聖嚴法師 Happiness is knowing to be content, regardless of how much we have; even when we have nothing. With a correct way of thinking, we will stay happy wherever we are. ——Master Sheng Yen

法鼓山 法師介紹進入發燒排行的影片

本集主題:「發現人生好風景:擁抱今天的理由,留心就會看見」新書介紹

訪問作者: 張光斗

內容簡介:

相遇時彼此燦爛,離別時各自祝福

緣分至此,我們美好如初

在歲月流轉之中,我們重複著人生的相遇和離別。當彼此的緣分交會,在最剛好的時光互相陪伴,是這樣的溫暖讓我們相信,漫漫長路之後終會遇見動人的風景。

人間的悲歡離合,終將在心裡映成最美好的風景

人與人之間的回憶甘美而動人,如同生命在我們身上留下的每一道年輪。

這些人事今非,透過他溫柔真摯的筆,活躍在你我眼前,成為我們記憶中難以忘懷的人生風景。記得曾經與自己相遇的人、記得那些如煙的往事,是因為這一切造就了此刻的我們。即使今宵難聚首,仍可以期待他日再相逢。

寫給每個認真生活的你

從1994年開播至今,《點燈》節目已經走過25個年頭,是臺灣最長壽的談話報導型節目。25年來《點燈》紀錄了市井小民的生活樣態。從對人及對土地與社會的感恩為出發點,《點燈》持續以良善、正向的信念,讓每個人在黑暗中,仍能感受到社會的溫暖與希望。

這次,《點燈》製作人張光斗,用他的一片赤誠,刻劃警消人員與生命搏鬥的光輝與征途。他質樸溫暖、筆下有情,除了向警消人員表達敬重與感謝之外,更將他對親友的思念、面對人生無常的幽思寄情於35篇小品裡,舉重若輕,感人肺腑。

用溫柔的守候消融悲傷,給你一個最寬厚的擁抱

在和煦的燈火中,帶你品嘗人情冷暖與生命況味

作者簡介:張光斗

祖籍安徽滁縣,父親是老兵。1953年出生在臺灣彰化縣北斗鎮的一個平日的清晨;父親不期待他能光中、光華,只要把小小的北斗鎮照亮即可,故名光斗。

曾任職電視臺劇務、記者、駐外特派員、編劇、製作人。

1994年製作訪談性電視節目《點燈》後,因緣際會親近法鼓山創辦人聖嚴法師,人生道路因而有了巨幅的改變。

《點燈》節目歷經臺灣社會的變動,最終不被電視臺的主流價值接納;他自《點燈》第十一年開始,先後成立協會與基金會,執著於維護這盞照亮臺灣社會正能量的燈火,長明不滅;至今剛好二十五個年頭。

他製作的節目雖然獲得好評,個人也得過「東元人文獎」、「世新傑出校友獎」等,但還是希望能低調地寫寫專欄,做好《點燈》節目與相關社會活動,便得以坐擁人生最美好的風景。

蒙山施食研究-歷史發展與當代台灣的實踐

為了解決法鼓山 法師介紹 的問題,作者李姿慧 這樣論述:

二千五百年前,阿難以施食故,壽長一百二十歲;二千五百年後,施食成為現代重要的超度法門之一。施食在歷經時代的遞嬗演繹,增益科文後,至近代形成了《蒙山施食法》,已趨於穩定。唐朝時期,由於開元三大士「善無畏、金剛智、不空」相繼的將密教傳入中國後,促使密法在中國黃金時期的來臨,就在此時由實叉難陀與不空相繼譯出施食經典,開啟了兩千多年密宗施食的神秘色彩,更可一窺施食的堂奧。 本論文在「蒙山施食歷史演變的考明」、「蒙山施食文義註解的思想特色」、「蒙山施食田野考察的重要發現」上,已獲得一些成果。研究成果將施食的歷史淵源作一串聯,並依雲棲祩宏以及興慈法師對於「蒙山施食」儀文的架構與文義解釋作一義理的疏

理。最後,田野考察當代台灣佛教對「蒙山施食」的義理詮解,進而從田野的考察中,分析儀式的構成及在台灣佛教的實踐情形。 南宋時期不動法師,以其所居之「蒙山」命名,編成《蒙山施食儀》,明代雲棲祩宏將其收錄於《諸經日誦》中,在明末清初時收錄於《禪門日誦》當中,成為現在佛門中重要的五堂功課之一。在考察明末雲棲祩宏重訂《瑜伽集要施食儀軌》,以及近代興慈法師《重訂二課合解‧蒙山施食儀》,對「蒙山施食」所作義理上的解明,其法義有華嚴、佛性、天台、密宗等思想融合在其中,但最終都是以淨土法門為究竟之依歸。懺雲法師曾經師從慈舟大師習得「東密」之後,將「東密」輾轉的傳來台灣,並依興慈法師《蒙山施食念誦說法儀》為基礎

,加入了「加持護身的四小咒」以及諸多的「種子字、觀想和手印」等密法,編成《蒙山施食法》。故本文最後,進行台灣「蒙山施食」儀式的田野考察,以懺雲法師與法藏法師的蒙山施作展演,瞭解施食作為修行者實修,實踐「解行並重,信解行證」的菩薩行,並以淨土為終極之依歸,得究竟之解脫,畢竟成佛。

漢傳佛教專題史

為了解決法鼓山 法師介紹 的問題,作者于君方 這樣論述:

于君方教授40年教學願力之作,中文版上市! 2020年英文版出版,即獲歐美諸多學者讚許,並採用為教科書。 ☆ 專題涵蓋:經論介紹、佛菩薩信仰、節日儀式、宗派(天台、華嚴、禪宗、淨土)、性別研究、現代漢傳佛教等主題,包含新近研究資料。 ☆ 提供問題討論和延伸閱讀,輔助對章節主題的自我學習。 ☆ 跨越古今,層層剖析,為探索漢傳佛教思想與文化精華的精彩之作。 「《漢傳佛教專題史》是2020年由夏威夷大學出版社出版的英文原著Chinese Buddhism: A Thematic History 的中譯本。正如英文原序的說明,這是一本教科書,對象是美國的大學生和

一般讀者。 美國有四千多所大學,幾乎都設有宗教系,「佛教」和「中國宗教」都是經常開設的課程。我在美國授課四十多年,一直渴望有一本專門介紹漢傳佛教的教科書。使人遺憾的是,雖然有不少關於佛教或中國宗教的教科書,但漢傳佛教通常只占一章,甚至只有全書的一小部分。因此我很早就發願,必須補上這個缺陷。值得欣慰的是,本書在出版之後,立刻得到許多同業學者的讚許,並且已經採用為教科書,嘉惠許多學子。 根據我多年授課的經驗,我認為在有限的時間內,我們很難掌握漢傳佛教的全面,因此我決定採取九個專題來介紹漢傳佛教。國內雖有不少佛學學者專家,市面上也有很多介紹漢傳佛教的通史類書籍,或如隋唐佛教史、宋代佛

教史等相關的佛教斷代史。但是因為本書的介紹方法和切入主題不同,並輔以照片增加內容的可讀性,我希望中譯本的讀者,仍然會有所收穫。」——于君方

從地方中心的空間營造看台灣廟宇的修建-以中港慈裕宮為中心(1918~2014)

為了解決法鼓山 法師介紹 的問題,作者李惠雯 這樣論述:

早期漢人移民臺灣,大多選擇優越河港,發展商業形成街市,而在地方中心營造公共空間,主要是在宗教寺廟上,寺廟空間具有兩種存在模式,分別為「神聖性」與「世俗性」,進入廟宇門檻就是從世俗空間進入神聖空間,信徒亦經常使用某些通過儀式來進入神聖空間,此外,建築空間與裝飾藝術,使得廟宇成為重要的休憩與教育中心,展現其在地方上扮演的世俗中心角色。如此一來,寺廟不僅是信仰中心,也是經濟、文化實力的展現,廟宇通常座落在聚落最重要位置,公共事務的處理中心,並透過祭祀或世俗活動來彰顯出其在地方上的中心位置。 中港慈裕宮在清領、日治、戰後確實以神明的祭祀活動來為人民祈求平安、降福,展現神聖功能,以廟宇的公共空間

辦理活動帶動族群凝聚力與廟內裝飾藝術的教化題材,展現社會世俗功能,也就是說,慈裕宮由於位在竹南地區最早開發的中港,從清領到戰後都是維繫中港地方各種關係,建立人際網絡的重要公共空間,在地方上的中心位置無人可以取而代之。 本文以中港慈裕宮為中心,從宗教神聖性、社會世俗性等兩方面來探討慈裕宮的建築格局與裝飾內涵。從研究中使我們了解早期中港地區的生活方式,甚至當時的文化面貌,建築水準、藝術風格以及社會內部的組織與歷史情節都藉著建築物顯現出來,即可知道當時社會經濟的富庶以及廟宇的地位。文章最後,透過佛寺、道觀、民宅和其它廟宇的建築與裝飾藝術之比較,展現慈裕宮的獨特性,亦從比較中再次驗證其在中港地區所扮

演的宗教神聖中心與社會世俗中心。

法鼓山 法師介紹的網路口碑排行榜

-

#1.法鼓山美國洛杉磯道場簡介

創辦人聖嚴法師(1930~2009)是位國際知名的禪師,本身承繼了禪宗臨濟、曹洞兩法脈,並於2006 年成立「中華禪法鼓宗」,致力於弘揚漢傳佛教及推廣禪修,多年來更是積極參與各 ... 於 www.ddmbala.org -

#2.關於修行- 佛法影音開示| 法鼓山紐約東初禪寺 - Chan ...

法鼓山 退居方丈和尚果東法師,1955年出生於臺灣基隆,1993年在法鼓山創辦人聖嚴法師座下出家,法名「果東」、法號「正皎」。2005年接受聖嚴法師傳法,2006至2018年擔任 ... 於 chancenter.org -

#3.在建築裡看見佛法姚仁喜與農禪寺水月道場 - 台灣光華雜誌

位於新北市金山區、2005年落成開山的法鼓山,是台灣佛教禪宗重鎮之一,創建者是2009年圓寂的聖嚴法師。它也是漢傳佛教著名的佛法教育團體,在台灣北、中、南、東各區都設有 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#4.釋聖嚴- 维基百科,自由的百科全书

1989年,聖嚴法師創立法鼓山,是台灣佛教四大名山之一。1998年5月1日至3日和藏傳佛教領袖達賴十四世於美国紐約進行三日的文殊法會 ... 於 zh.wikipedia.org -

#5.法鼓山 - 新北市觀光旅遊網

景點介紹. 法鼓山位於新北市金山區三界里,座落在北部濱海公路與陽金公路交會的一處 ... 在這裡,聖嚴法師集合了十方善信功德,建設一個整合教育、修行、文化的法鼓山 ... 於 newtaipei.travel -

#6.聖嚴接班人果東意外出線始末 - 今周刊

九月二日,法鼓山舉辦第二任方丈接位大典,由長得像「彌勒尊者」的果東法師以黑馬之姿崛起。此次遴選方式由僧團推選五人,再由聖嚴法師圈選其中一人, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#7.六十感恩紀:惠敏法師訪談錄 - 第 166 頁 - Google 圖書結果

由於劉校長的關係, 3 月 5 日,逢甲大學願意接受法鼓山整體教育體系的「校園e化系統委託開發」專案,也即是包含法鼓佛教研修學院、法鼓山僧伽大學、法鼓山社會大學、已經 ... 於 books.google.com.tw -

#8.要讓好願在人間! 法鼓山方丈和尚果暉法師專訪 - 佛門網

法鼓山 於二O一八年六月通過敦聘法鼓山副住持果暉法師擔任第六任方丈。 果暉法師是日本立正大學文學博士,也是聖嚴法師2005年傳法的法子。法師出家三十 ... 於 www.buddhistdoor.org -

#9.關於我們- 法鼓山溫哥華道場

果暉法師,1958年出生於臺灣雲林,1985年於法鼓山創辦人聖嚴法師座下出家,日本立正大學文學博士。歷任聖嚴法師侍者、祕書、禪坐會輔導師、法鼓山僧團都監、法鼓山僧伽 ... 於 www.ddmba.ca -

#10.無悔前行:佛教藝術澱積者釋寬謙口述史 - 第 272 頁 - Google 圖書結果

0 可借鏡國際佛教建築二 OO 五年法鼓山落成,翌年聖嚴法師找我去法鼓山籌辦佛教建築研討會,聖嚴法師的構想是把法鼓山的建築介紹給更多的人,因為佛教建築本身往往是 ... 於 books.google.com.tw -

#11.法鼓山僧團/團體 - 聖嚴法師數位典藏

建僧的悲願. 三寶之中以佛為最尊,以法寶為最要,以僧寶為最貴,缺一不可。而其中僧寶的存在,就是代表著佛法的延續。因此,佛教的形象,可說是寄託在出家人的形象當中 ... 於 www.shengyen.org -

#12.第二十二屆校友簡介

法源法師:是副所長惠敏法師的得意弟子,法源法師持戒精嚴,能文能武,是班上的 ... 的前程,做事認真也要求完美,擁有如電台主持人般的嗓音,法鼓山佛研所的簡介帶是 ... 於 www.chibs.edu.tw -

#13.創辦人聖嚴法師介紹

於法鼓山世界佛教教育園區主持僧伽大學佛學院創校暨開學典禮。應邀於台北舉行的「世界宗教合作會議」發表演說。應邀出席於紐約舉行的「千禧年世界宗教暨精神領袖和平 ... 於 www.shengyenccbs.org.tw -

#14.佛心、宇宙與覺醒—聖嚴法師與太空人米契爾博士的對話

... 教授(亞洲大學教授)與談人:聖嚴法師(法鼓山文教禪修體系創辦人)艾德格.米契爾博士(Dr. Edgar Mitchell,美國太空人) 宇宙大震撼葉祖堯(以下稱主):對談之前,我先介紹 ... 於 books.google.com.tw -

#15.方丈和尚- 法鼓山全球資訊網

果暉法師,1958年出生於臺灣雲林,1985年於法鼓山創辦人聖嚴法師座下出家,日本立正大學文學博士。歷任聖嚴法師侍者、祕書、禪坐會輔導師、法鼓山僧團 ... 於 www.ddm.org.tw -

#16.法師有偈 - 第 106 頁 - Google 圖書結果

先後四次,我在這條公路上趕赴法鼓山,參加由聖嚴法師帶領的禪修。第一次的心情戰戰兢兢,不知道禪修是甚麼,又不免擔心會否吃力吃苦。去過一次之後,再朝法鼓山, ... 於 books.google.com.tw -

#17.法鼓山心靈環保學習網

法鼓山 心靈環保學習網. ... 講師介紹. 聖嚴法師 · 惠敏法師 · 果醒法師 · 果慨法師 · 果光法師 · 果毅法師 · 果見法師 · 果理法師 · 果傳法師 · 果鏡法師 · 果竣法師. 於 www.dharmaschool.com -

#18.高大林:聖嚴法師一生簡介--台灣學佛網

綜合台灣媒體報道,台灣法鼓山聖嚴法師今天圓寂,享壽80歲;他出生於農家,一生為弘揚佛法不遺余力,並創建法鼓山,希望提升人的質量,建設人間淨土。 聖嚴法師1930年 ... 於 big5.xuefo.net -

#19.慈濟等「人間佛教」團體,如何帶動台灣佛教從出世走向入世?

設立佛光山的星雲法師,推動慈濟功德會的證嚴法師,以及創辦法鼓山的聖嚴法師等,都倡導佛教要回到人間、與社會密切接軌,是台灣重要的佛教入世化案例 ... 於 www.thenewslens.com -

#20.法鼓山果字輩法師的推薦與評價 - 民俗習俗知識家

法鼓山 舊金山道場Dharma Drum Mountain San Francisco Bay Area Center. 常寬法師將於5/19~5/20 前來灣區,弘講三場。曾兩度擔任聖嚴師父侍者的常寬法師,字裡行間總 . 於 culture.mediatagtw.com -

#21.法鼓山_農禪寺 - 臺北旅遊網

景點介紹. 「農禪寺」,是法鼓山的開山宗師東初老人,根據百丈禪師創立的叢林制度,以務農維生、禪修生活為主的原則而取的。最初只有一棟二層樓農舍,即這次被列入台北 ... 於 www.travel.taipei -

#22.法鼓山的核心主軸:心靈環保 - Google 圖書結果

聖嚴法師. 得到頒獎,也不是靠我一個人的力量,乃是有一群和我的理念相契的人,大家共同攜手分工合作,為我們的社會付出,而我僅僅是代表這一群人來接受獎勵,如此而已, ... 於 books.google.com.tw -

#23.金山海濱的心靈朝聖路走進法鼓山,找一處自己的靜心角落

俯視金山平原的法鼓山世界佛教教育園區,能看山望海,園區裡還有八條步道, ... 法鼓文化中心副都監果賢法師以大殿正門上方懸掛的「本來面目」匾額為 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#24.法鼓山的法師是 | 健康跟著走

法鼓山法師 - 法鼓山的38法師認為「法鼓山的財產是法師們共有的」,所以説99年11月中,法鼓山大病初癒隔1、2天中午在雲來寺6樓,法鼓美法... 於 info.todohealth.com -

#25.發現人生好風景的張光斗- Rti 中央廣播電臺

... 劇務、記者、駐外特派員、編劇、製作人。1994年製作訪談性電視節目《點燈》後,因緣際會親近法鼓山創辦人聖嚴法師,人生道路因而有了巨幅的改變。 於 www.rti.org.tw -

#26.聖嚴法師語錄 - e等公務園+學習平臺

任何人. 加盟機關/ 教材提供機關(學校). 公務人力發展學院/ 法鼓山佛教基金會. 課程簡介. 無. 講座資訊 . 課程適用對象. 公務人員(含公職教師)、一般民眾、約聘僱人員. 於 elearn.hrd.gov.tw -

#27.法鼓山是由東初老人創建的“農禪寺”與“中華佛教文化館”發展而 ...

簡介. (圖)法鼓山山徽 法鼓山山徽 法鼓山是由東初老人創建的“農禪寺” ... 培養佛教人才,每年並舉辦冬令救濟活動。1977年,聖嚴法師接任中華佛教文化館與 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#28.法師有約-從百萬年薪到出家 - 菩提彼岸

創作者介紹 ... 說起法師的出家因緣,當時法鼓山僧伽大學第一屆僧才養成班招生,師父要他去報名他也就參加了,進了養成班後的法師,常常心中充滿 ... 於 bestzen.pixnet.net -

#29.法鼓山農禪寺旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

易遊網提供法鼓山農禪寺Nung Chan Monastery旅遊情報、交通地圖、開放時間、周邊景點 ... 聖嚴法師擴建的法鼓山農禪寺水月道場於2012年12月29日啟用,由台灣著名建築師 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#30.法鼓山世界佛教教育園區- 金山區- 新北市 - 旅遊王TravelKing

法鼓山簡介. 法鼓山世界佛教教育園區位於新北市金山區三界村,由聖嚴法師所領導建立,聖嚴法師每年更招募了許多社會人士來推展教育,並且投入慈善方面的工作,每年舉辦 ... 於 www.travelking.com.tw -

#31.2022虎年創意有趣吉祥話、虎年諧音梗祝賀詞|每句都有虎!

創作者介紹. 創作者小雨的頭像 社群金點賞徽章 · 小雨 · 小雨問路 · mail button icon · facebook button icon · instagram button icon · youtube ... 於 rainsru.pixnet.net -

#32.法鼓山

法鼓山. 聖嚴法師所創建的佛教教團。命名以《法華經》中「惟願天人尊,轉無上法輪,擊於大法鼓,而吹大法螺,普雨大法雨,度無量眾生」之觀念為本,期使佛法利益與所有 ... 於 nrch.culture.tw -

#33.法鼓山_百度百科

台灣佛教三大道場分別是佛光山、法鼓山、慈濟。 歷史沿革. 聖嚴法師承東初老人之遺志,於1977年老人圓寂後接掌佛門 ... 於 baike.baidu.hk -

#34.法鼓山可有新氣象???(一) - 1989~2011

果暉法師現任法鼓山副住持暨法鼓文理學院佛教學系系主任,又是男眾最戒長的法師,擔任新任方丈好像也順理成章的,為什麼大家會跌破眼鏡呢?有啥好議論紛紛 ... 於 blog.udn.com -

#35.果暉法師接任法鼓山方丈 - Yahoo奇摩新聞

中國時報【譚宇哲╱新北報導】法鼓山僧團26日在新北市金山法鼓山世界佛教教育園區召開第8屆全球僧團大會,通過由現任法鼓山副住持果暉法師擔任第6任 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#36.法鼓山故事聖嚴法師著

同時,祈願觀音殿的由內而外,共有三方匾額:分別是黃篤生居士寫的「入流亡所」、董陽孜居士寫的「大悲心起」,和我聖嚴寫的「觀世自在」;三者都是根據大乘經典所介紹的 ... 於 iom33329.pixnet.net -

#37.聖嚴法師

聖嚴法師於1930年出生於江蘇南通,1943年在狼山廣教禪寺出家,1949年從軍跟隨國民政府到臺灣, ... 關於聖嚴法師之生平、著作更詳盡的介紹,請參見法鼓山聖嚴法師網站 ... 於 www.ddmbasf.org -

#38.法鼓山果暉法師接第6任方丈 - 人間福報

【記者杜憲昌台北報導】法鼓山昨天舉行第六任方丈接任大典,在諸山長老和各界法師、善信大德見證,以及法鼓文理學院校長惠敏法師的監交下,退居方丈果 ... 於 www.merit-times.com -

#39.法鼓山簡介

聖嚴法師率弟子以此為弘揚佛法之基址,引領四眾精進修行,進而創建法鼓山。 ... 聖嚴法師心心念念在弘法、利生上,以建設「人間淨土」為目標。1989年法鼓山創立時,即揭櫫「 ... 於 rsbc.ehosting.com.tw -

#40.影/新任法鼓山方丈果暉法師上任誓願:弘揚漢傳禪佛教

法鼓山 副住持果暉法師將擔任法鼓山第6任方丈,方丈接任大典於2018年9月2日上午10點,在法鼓山世界佛教教育園區大殿莊嚴舉行,3000多位海內外僧俗代表 ... 於 www.ettoday.net -

#41.今生與師父有約(十) - Google 圖書結果

聖嚴法師簡介人間比丘聖嚴法師(一九三 o ~二 oo 九) ,自喻為「風雪中的行腳僧」, ... 不論六年閉關苦修、日本留學、美國弘法,或是開創法鼓山,總是在無路中找出路, ... 於 books.google.com.tw -

#42.第七屆法鼓山參學服務員初階培訓@ 吳郭余的網誌

參學員的任務:一、帶人修行。二、介紹景觀。三、勸人發心請購。四、鼓勵布施福田。常全法師勉勵學員們:參學員的養成是要付出較多的學習,除了閱讀,參加法鼓山體系的佛學 ... 於 blog.xuite.net -

#43.法鼓山的方向: 護法鼓手| 誠品線上

法鼓山 的方向: 護法鼓手:◎我來吧我對自己說:「急需要做、正要人做的事,我來吧! ... 作者介紹□作者簡介聖嚴法師(1930〜2009年)1930年生於江蘇南通,1943年於狼 ... 於 www.eslite.com -

#44.【活動報導】第七天實況 - 法鼓山生命自覺營

一開始,常寬法師介紹聖嚴師父的生平,包括他的星座、生肖、出家後的法名等基本資料。接著,法師用幾部影片來介紹聖嚴師父對弘傳漢傳佛教的悲願。 師父說 ... 於 ddmawakening.blogspot.com -

#45.聖嚴法師·法鼓山僧伽弘法資料平台Public Group | Facebook

聖嚴法師除了是備受推崇的宗教家,更是一位思想家、作家,曾獲臺灣《天下》雜誌遴選為「四百年來臺灣最具影響力的五十位人士」之一。著作豐富,至今已有中、英、日文著作百 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#46.積極實踐聖嚴法師的教導 - 法鼓文理學院圖書館

方丈和尚在致詞時表示,法鼓山創辦人聖嚴法師圓寂捨報一年多來,法鼓山的僧俗四眾弟子 ... 禪法鼓宗』,由法鼓山僧團法師果元法師、常護法師及常啟法師介紹由聖嚴法師所 ... 於 lic.dila.edu.tw -

#47.關於我們 - 法鼓山香港道場

法鼓山 香港道場秉承創辦人聖嚴法師的精神及悲願,致力弘揚漢傳佛教,並發揚光大。 法鼓山香港道場以「提昇人的品質,建設人間淨土」的理念,積極舉辦心靈環保的主題 ... 於 www.ddmhk.org.hk -

#48.浮塵掠影:李志夫先生訪談錄 - 第 20 頁 - Google 圖書結果

20 山得以有今日成就的幕後重要推手」,其實李教授對於法鼓山同樣具有創建之功, ... 由於曉雲法師曾經在印度泰戈爾大學做過研究,常常講到印度藝術,更加強了他到印度去 ... 於 books.google.com.tw -

#49.師資簡介 - 法鼓山僧伽大學

院長果暉方丈和尚 ; 常寬法師, 常啟法師 ; 男眾副院長常寬法師, 女眾副院長果光法師, 教務長常啟法師. 於 www.ddsu.org -

#50.法鼓山新方丈聖嚴交棒果東法師 - 公視新聞網

法鼓山 創辦人聖嚴法師,今天交棒,由【果東法師】接任法鼓山第二任方丈,聖嚴法師正式退位!在交接大典上,他期勉果東法師要時時有正念,防止腐敗墮落 ... 於 news.pts.org.tw -

#51.轉載-自在‧觀自在↑T - 妙音書院 - 新浪部落

個人介紹: 院長:[林水鎮居士], 法號:[果前] 國立政治大學法律學碩士; ... 得受於上淨下空法師,又受於台北『法鼓山』 上聖下嚴法師; 是法鼓山會員、 ... 於 blog.sina.com.tw -

#52.「法鼓山法師還俗」+1 果東方丈的弘法是假的 - 藥師家

「法鼓山法師還俗」+1。生命電視台台長海濤法師近日他在臉書上傳一段影片,大談面對丈夫外遇和別的女人偷腥...我們熟識的法鼓山諸位大法師難道沒有用過這種手法?, ... 於 pharmknow.com -

#53.果聞法師為何離開法鼓山 - 軟體兄弟

果聞法師為何離開法鼓山, 2015年6月-決定向法鼓山僧團【無限期告假】,已蒙方丈和尚及都監和僧團管理層法師們同意. 2015年7月15日-離開法鼓山僧團的日期, ... 於 softwarebrother.com -

#54.法鼓山故事- 法鼓文化心靈網路書店

書名:法鼓山故事,作者:聖嚴法師口述;胡麗桂整理,出版社:法鼓文化,ISBN:9789575983864 ... 書籍介紹. 主題活動; 內容簡介; 目錄; 序/後記; 精采書摘; 購物說明. 於 www.ddc.com.tw -

#55.果東法師

果東法師. 現. 職. 法鼓山退居方丈和尚. 簡. 介. 果東法師,1955 年出生於臺灣基隆,1993 年在法鼓山. 創辦人聖嚴法師座下出家,法名「果東」、法號「正皎」。 於 genedu.stust.edu.tw -

#56.聖嚴法師《法鼓全集》 2020紀念版贈國家圖書館與全球合作 ...

典禮由法鼓山果賢法師介紹《法鼓全集》揭開序幕,果賢法師介紹道此次2020紀念版的出版因緣,啟於聖嚴法師生前指示,除了校勘修訂舊版疏漏、增補未收 ... 於 www.ncl.edu.tw -

#57.法鼓山 - 金山區公所

1977年,東初老人無疾坐化,囑聖嚴法師繼承法業,接任中華佛教文化館、農禪寺住持,致力佛法弘化與禪修推廣工作。 由於信眾日增,為了要尋找一個具有長久 ... 於 www.jinshan.ntpc.gov.tw -

#58.法鼓山禮佛祈福之旅-Tien Lai 陽明山天籟渡假酒店

預約行程請洽02-2408-0400轉1625休閒部. ➢行程介紹 2005年法鼓山創辦人聖嚴法師匯聚了眾人的願心願力,開創了「 ... 於 www.tienlai.com.tw -

#59.法鼓山方丈果暉法師接任- 生活- 自由時報電子報

一九九七年,果暉法師追隨師父聖嚴法師的腳步,前往日本立正大學深造,二○○五年取得立正大學文學博士後返國,曾任法鼓山僧伽大學院長,目前為法鼓佛教 ... 於 news.ltn.com.tw -

#60.法鼓山

法鼓山 ,與慈濟、佛光山、中台山、靈鳩山並稱台灣佛教五大山頭。 ...更多關於法鼓山世界佛教教育園區的圖片法鼓山創辦人聖嚴法師張採薇(俗名)出生: ... 創作者介紹. 於 shai027522.pixnet.net -

#61.今生與師父有約(五) - Google 圖書結果

這時響起一陣如雷的掌聲,這掌聲是表示感謝融智法師,還是讚歎師父我不清楚, ... 師父對不慶生的原則,把持得這麼嚴謹,僧團的弟子看在眼裡,也深深受教:法鼓山僧團的出家人 ... 於 books.google.com.tw -

#62.財團法人法鼓山佛教基金會【公司簡介】104人力銀行

【公司簡介】法鼓山,為中華民國台灣的著名佛法教育團體。創建者為聖嚴法師,對台灣社會有巨大的影響力。現任方丈為果暉...。公司位於台北市北投區。 於 www.104.com.tw -

#63.以世界佛教為藍圖的法鼓山|聖嚴法師的故事

△聖嚴法師率領上千弟子持誦〈大悲咒〉二十一遍,終求得菩薩感應,覓得金山寶地,建成法鼓山這座恢弘的觀音道場。 以出世心入世奉獻,於困頓中更見悲智. 每個人來到世上, ... 於 www.leniency.com.tw -

#64.今生與師父有約(三) - Google 圖書結果

法鼓山簡介 「佛法這麼好,知道的人那麼少,誤解的人卻這麼多!」這是聖嚴法師數十年來苦學苦修、矢志弘揚正信佛法的悲願,而「法鼓山」的創建,正是為了承擔起續佛慧命、為 ... 於 books.google.com.tw -

#65.果暉法師接任法鼓山方丈- 社會新聞 - 中國時報

法鼓山 僧團26日在新北市金山法鼓山世界佛教教育園區召開第8屆全球僧團大會,通過由現任法鼓山副住持果暉法師擔任第6任方丈,並將於9月2日上午與屆滿 ... 於 www.chinatimes.com