社會組科系排名的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦駝客學校寫的 未來世界大風吹遊戲,你可以不當鬼:33位建中大叔多元職場的自我追尋,在萬變時代找到自己的位子 和丁志仁,曲智鑛的 讓孩子做學習的主人:自主學習典範親師指南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站義守大學科系排名 - trooperalkmaar.nl也說明:應用英語學程社會科教育學類管理科學系; 國立高雄大學義守大學: 工業管理學系(自然組) 工業管理學系(社會組) .

這兩本書分別來自好人出版 和商周出版所出版 。

淡江大學 產業經濟學系碩士班 劉家樺所指導 王星雅的 學習領域持續性的決定因素─追蹤樣本分析 (2020),提出社會組科系排名關鍵因素是什麼,來自於學習領域、持續性、高中類組、大學科系、台灣青少年計畫。

而第二篇論文佛光大學 社會學系 林大森所指導 曾奕喬的 臺灣大學生兩階段多元入學對選擇校系、錄取大學之影響 (2012),提出因為有 多元入學、高中求學歷程、選校因素、選系因素、大學類型、教育機會均等的重點而找出了 社會組科系排名的解答。

最後網站[情報] 2010-2020 二類組科系排名升降變化則補充:投影片做一做發現今年指考錄取分數出來了, 想說剛好2020,也幫指考做個十年回顧好了(?) 由於如同分數排名那篇推文所說的,整體排名意義不大太多科 ...

未來世界大風吹遊戲,你可以不當鬼:33位建中大叔多元職場的自我追尋,在萬變時代找到自己的位子

為了解決社會組科系排名 的問題,作者駝客學校 這樣論述:

大風吹,吹什麼?――吹未來職場能占有一席之地的人。 當大家坐穩後,你會成為那個搶不到位子而被迫當鬼的人嗎? 「在萬變時代,如何在未來不會淪為找不到位子而被職場淘汱的人?」 這個問題,或許這33位成長於沒有網路、手機年代,經歷近三十年來世界天翻地覆的變化、如今大多在職場擔任中高階主管的建中大叔可以提供一些答案。 在瞬息萬變的時代,如何保證今天所學在未來還管用?今日熱門的大學科系不見得是未來邁向成功的門票。面對不可測的未來,個人應該具備什麼心態以確保在未來不會當鬼? 對於該念什麼科系而徬徨的學生,或剛踏上職涯之旅的年輕人,如果不以熱門職業作為成功的依歸,堅持走自己的

路,又該如何克服心中的茫然與疑惑? 也許這群建中大叔的人生故事能讓你換位思考,突破「不知道自己不知道」的盲點,打開眼界,理解人生不是只有一條路的線性發展――讀什麼科系就只能做什麼工作而已!重要的是多學習,在不同的領域、面向中認識自己,找到屬於你的不平凡,才是在未來世界站穩腳步的關鍵。 書中不會給出什麼科系是最好的選擇的標準答案(其實也沒有標準答案,本書也不是在做各科系優劣分析),而是透過這33位畢業三十年、在各行各業各有成就的建中大叔的個人故事,啟發讀者如何為未來人生做選擇。 名人推薦 徐建國 ◎建中校長 陳美儒 ◎任教建中四十年資深名師 黑幼龍 ◎中文卡內基訓練創

辦人 羅一鈞 ◎疾管署副署長

學習領域持續性的決定因素─追蹤樣本分析

為了解決社會組科系排名 的問題,作者王星雅 這樣論述:

台灣的高中職與五專的分流制度,高中通常於高二進行類組選擇,高職與五專則是在入學前就必須選擇學習領域。升大學時,學生多以「成績」來決定其志願序,而非對學習領域的興趣作為優先順序的考量,大學科系主修領域的選擇,應該只是高中類組的延伸,因此探討高中至大學學習領域的持續性是有其必要性。 國外文獻在探討學習領域持續性的研究已累積一些成果,但國內的討論仍是鮮少。因此,本文利用「臺灣青少年成長歷程研究」 (Taiwan Youth Project, TYP) 的長期追蹤樣本資料,探討普通學程學生,從高中到大學端,影響學習領域持續性的因素,藉此補足國內文獻不足之處。本文將學習領域持續性定義為:大學科系領域

與高中類組相同者,則具有學習領域持續性;反之,大學科系領域與高中類組相異者,則不具有學習領域持續性。 另外,本文亦使用高中組別 (社會組和自然組),以及男女性別,將樣本區別為:社會組、自然組、男生、女生、社會組男生、社會組女生、自然組男生和自然組女生,依序分別檢視影響學習領域持續性的因素。控制變數包括學生個人特性、家庭背景、學校因素、高中補習情況和15歲居住地區。 實證結果顯示,在全部樣本分析中,自我評價、家庭月收入及父母性別角色態度,皆對學習領域持續性有負向影響。在子樣本分析當中,社會組分析顯示,性別、自我評價、比賽參與、家庭月收入和補習科目,皆會降低學習領域持續性;自然組分析發現,班級

排名、自己對學業表現滿意程度與15歲居住地區,皆會增加自然組學習領域持續性,另一方面,家庭月收入和補文科,則會降低自然組學習領域持續性。在男生樣本中,班級排名、自我評價和補習科目,對學習領域持續性有顯著影響。另外,在女生樣本中,比賽參與、家庭月收入、父母性別角色態度、補習科目和15歲居住地區,對學習領域持續性有顯著影響。此外,在社會組男生和女生分析部分,班級排名、自我評價、比賽參與、家中老大以及父母性別角色態度,皆對社會組男生學習領域持續 性有顯著影響;家庭月收入與補習科目,皆對社會組女生的學習領域持續性有顯著影響。在自然組男生和女生的結果發現,班級排名、比賽參與、家庭月收入、補習變數以及15

歲居住地區,對自然組男生學習領域持續性有顯著影響;家庭月收入以及對班級老師不滿意對自然組女生學習領域持續性有顯著關係。總結而言,性別對於社會組和自然組學習領域持續性有不同方向的影響,在社會組當中,相較於女生,男生較容易轉換學習領域;在自然組當中,則是女生較容易轉換學習領域。換言之,除了女生在理工領域存在管漏現象之外,男生在人文社會領域亦有相似的管漏現象。另外,本文得出三點發現:首先,影響學習領域持續性的因素並不一定只有被單一面向因素所影響,如個人特性或家庭背景;第二,父母的性別角色態度可能會影響「男理工、女人文」的差異;第三,補習科目和比賽類型,似乎在某種程度上顯現學生對學習領域的偏好,故此高

中類組可能不會是學生選擇大學科系時唯一的考量。

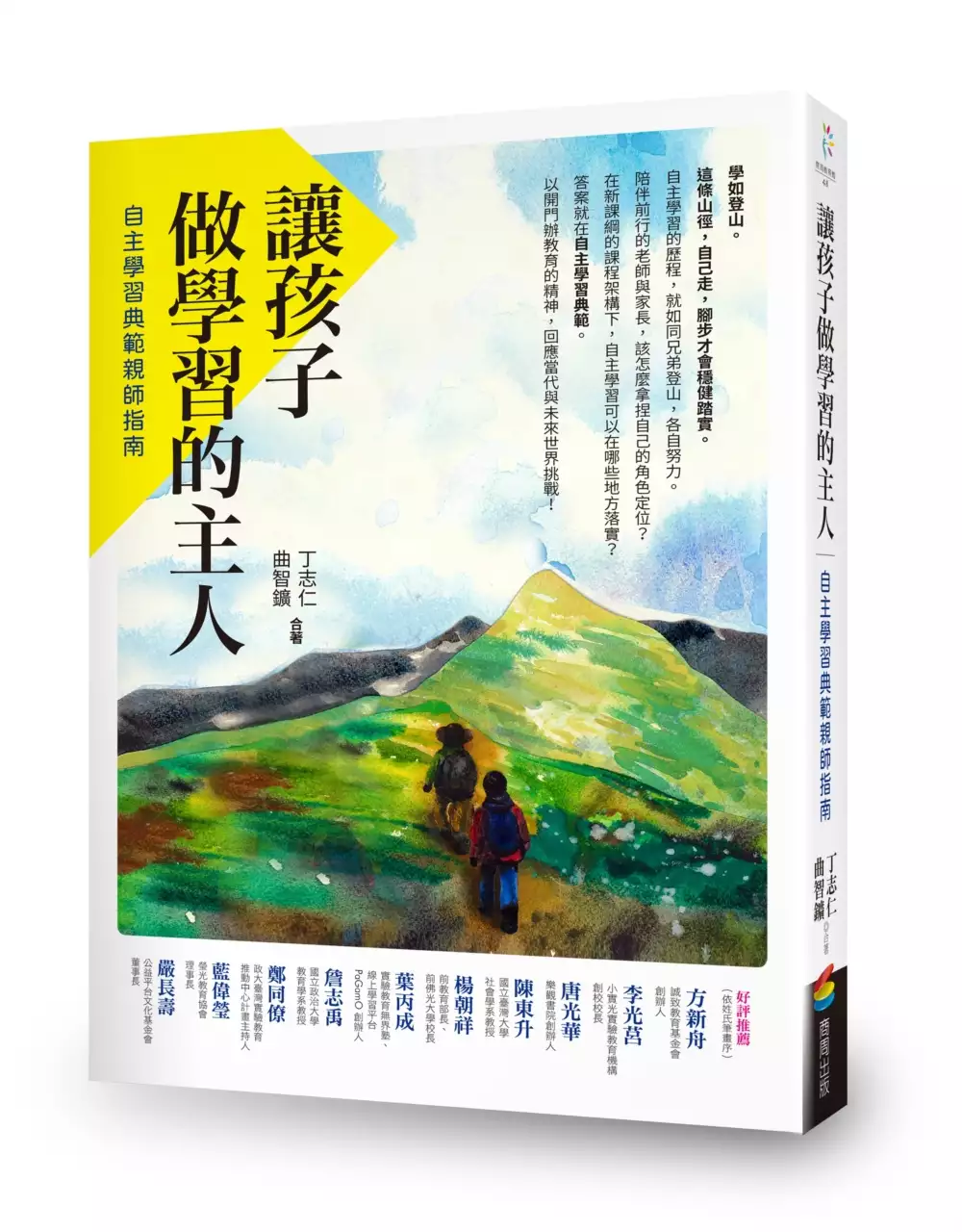

讓孩子做學習的主人:自主學習典範親師指南

為了解決社會組科系排名 的問題,作者丁志仁,曲智鑛 這樣論述:

學如登山。 這條山徑,自己走,腳步才會穩健踏實。 自主學習的歷程,就如同兄弟登山,各自努力。 陪伴前行的老師與家長,該怎麼拿捏自己的角色定位? 在新課綱的課程架構下,自主學習可以在哪些地方落實? 答案就在「自主學習典範」。以開門辦教育的精神,回應當代與未來世界挑戰! 轉機,由改變啟動! 一位是實驗教育的先驅,對教育政策建言許多;一位在教育現場努力不懈,是教育界創新人物。兩位合作提出了教育政策與實務的重要內容。 ※ ※ ※ 自主學習力是孩子的超能力 成為終身學習者是我們可以給孩子的最佳禮物 學習不單單是學生的事,而是每個人的事。

學習也不會只在學校發生。新課綱試圖打破學習的邊界,跳脫傳統的教育思維,在義務教育期間培養每個人的自學力,為臺灣社會創造能不斷更新的新世代公民,因為無法自主學習就不可能成為終身學習者。 本書所介紹適應當代的自主學習典範,就是達成這項目標的關鍵策略!內容結合微觀視角下的日常實踐,與巨觀角度下自主學習的時代意義與基本描摹,不僅有當前教育環境探討,也有兩位重要推手在教育現場多年的觀察與親身經歷,是理論與實務兼具的難得作品。 *內容特色: 1. 理論與實務並重。 2. 教育界重要推手的難得合作。 3. 包含108課綱素養學習框架下要如何自主學習的行動方案。 好評推薦(依姓氏筆畫序) 方新舟 誠致教

育基金會創辦人 李光莒 小實光實驗教育機構創校校長 唐光華 樂觀書院創辦人 陳東升 國立臺灣大學社會學系教授 楊朝祥 前教育部長、前佛光大學校長 葉丙成 實驗教育無界塾、線上學習平台PaGamO創辦人 詹志禹 國立政治大學教育學系教授 鄭同僚 政大臺灣實驗教育推動中心計畫主持人 藍偉瑩 瑩光教育協會理事長 嚴長壽 公益平台文化基金會董事長 自學教會我好多事,我常常感恩生病在家自學的那一年帶給我一生的祝福。如果我那時能看到志仁兄跟智鑛寫的這本自主學習典範,我一定可以少吃一點苦。無論你是自願或被迫,祝你具備好品格,找到好方法,快樂地自學! ——方新舟(誠致教育基金會創辦人)

丁丁和智鑛這一對「青壯配」,不約而同的聚焦「自主學習」,以自身輔導專長與實驗教育的碰撞,為下一個世代的學習典範定錨,讓我們有機會重新理解孩子的學習,重新將「個學」與「群學」的經緯線阡陌交通,打造成一個符應時代的學習生態系統。 ——李光莒(小實光實驗教育機構創校校長) 基於二十七年參與自主學習教育實驗的經驗,我對自主學習適用每一個孩子深具信心。相信閱讀本書的教師、家長、學生或關心教育的社會人士,一定可以從本書得到許多觀念啟發與行動指引。 ——唐光華(樂觀書院創辦人) 臺灣很幸運的,除了學生中心、多元知能、適性揚才的理想,還因為推動實驗教育三法,得到完整落實這些想法的論述與實踐經驗。當然,關於

自主學習典範的一切才剛萌芽,還有很長的路要走。讓我們祝福丁丁、曲智鑛,和他們無數踽踽前行的同志們,踩踏出一條臺灣通往「多元社會」的道路。 ——陳東升(國立臺灣大學社會學系教授) 本書闡明「自主學習典範」在論述與實踐上多視角課題,相信一定能為臺灣教育的發展,再注入新的活力,且讓我們拭目以待。 ——楊朝祥(前教育部長、前佛光大學校長) 臺灣社會需要對實驗教育、自學有更客觀的認識與了解,大家對實驗教育的期待才會更務實,也更有機會落實。對於所有關心孩子教育的朋友,我認為這是一本能幫助你了解實驗教育、自學的好書,值得你細細品味! ——葉丙成(實驗教育無界塾、線上學習平台PaGamO創辦人) 穿梭宏

觀與微觀,兼顧哲學、理論、模式、方法論與典型案例,確實達成了科學哲學家孔恩對於「典範」的描述;兩人的默契與互補,讓人感覺像一種「寶瓶同謀」,提出的新典範則像在網絡時代對學習典範的超前部署。 ——詹志禹(國立政治大學教育學系教授) 感謝丁丁和智鑛不藏私,合力把他們的經驗和智慧寫成文字,讓所有教育工作者有一本可靠的書可以參考。如果你想自主學習,或陪伴孩子自主學習,這是不應該錯過的一本好書。 ——鄭同僚(政大臺灣實驗教育推動中心計畫主持人) 此書可以釐清我們在學生自主學習歷程中的角色,也更安心於自主學習中出現的各種狀況,特別是書中對於自主學習輔導陪伴模式與操作模式的說明,更能夠提供教育現場或父母

參考運用。 ——藍偉瑩(瑩光教育協會理事長) 將來的學習是教學相長,而且要能夠與時俱進,若期待孩子能自主學習,那麼家長和老師不能停止學習,這是帶著孩子走向未來的唯一方法。衷心期待這一本書啟發更多師長們的回響和行動。 ——嚴長壽(公益平台文化基金會董事長)

臺灣大學生兩階段多元入學對選擇校系、錄取大學之影響

為了解決社會組科系排名 的問題,作者曾奕喬 這樣論述:

本論文旨在探討臺灣地區的大學生所經歷的兩階段多元入學管道,對於選擇校系、錄取大學類型之影響,分析不同背景因素、高中求學歷程、選校選系因素及錄取大學類型對於學子在升學時的選擇之趨勢。本論文分析的資料是由行政院國家科學委員會與教育部共同啟動之「台灣高等教育整合資料庫」所釋出的「94學年度大一新生調查問卷」量化資料,由清華大學高等教育研究中心對94學年度的大一新生進行調查,有效樣本數為52,315。 研究發現如下:個人背景部分,個人背景對於入學管道的影響力微小,但背景因素較佳的學生,其就讀之高中都市化程度較佳,升大學時偏好登記分發管道;推薦甄選及申請入學者背景較佳。高中求學歷程方面,

升高中時採用推薦甄選及申請入學者,其就學的高中都市化程度較低;升高中時採登記分發者的成績較佳;社會組及自然組的高中成績無明顯差異,但升學時經由推薦甄選管道較具優勢。選校選系因素部分,選校時校風、師資等實質因素與內涵才是多數人選校時的重點,但選系時興趣能力最重要;保送入學者無論選校或選系均重視他人建議因素。最後,學測成績佳、重視大學內涵及大學保送入學者,較有機會進入優質學校。 本論文之多元迴歸模型分析,發現過去的經驗及學習歷程會影響到未來的選擇判斷,若能在升學時進一步了解目標學校科系的優缺點,較有機會進入中上程度的優質學校、免於進入志趣不合的校系,對於所選校系也較易感到滿意及認同。同時,選

系不選校的趨勢逐漸明顯,重視個人興趣能力是現代學子展現自主性的表現方式。

想知道社會組科系排名更多一定要看下面主題

社會組科系排名的網路口碑排行榜

-

#1.大學社會組科系排名

51 大學科系第一類組科系介紹│文史哲/法律/政治外交/傳播/外文/社會/心理/教育大學科系百百種,是不是常常搞不懂之間的台大科系分數排名學測,系組名. 於 primefotografie.nl -

#2.台大教授談選科系:別再戰文理組了!你該認清社會的真實

由分數堆砌出來的升學階梯能當作選科系的依據嗎?為什麼會有所謂的熱門科系?為什麼網路上總不時有理工戰人文的討論?雖然大家都說大學不是職業訓練所 ... 於 ioh.tw -

#3.義守大學科系排名 - trooperalkmaar.nl

應用英語學程社會科教育學類管理科學系; 國立高雄大學義守大學: 工業管理學系(自然組) 工業管理學系(社會組) . 於 trooperalkmaar.nl -

#4.[情報] 2010-2020 二類組科系排名升降變化

投影片做一做發現今年指考錄取分數出來了, 想說剛好2020,也幫指考做個十年回顧好了(?) 由於如同分數排名那篇推文所說的,整體排名意義不大太多科 ... 於 moptt.tw -

#5.各系組最低錄取分數- 109年大學指考查榜-www.com.tw

110年(2021)學測、統測、指考,落點分析-交叉查榜www.com.tw. 造訪Facebook粉絲頁 · 加入好友,用line快速查詢大學申請榜單和最新二階放榜資訊 YOUTUBE LINE@加入 ... 於 www.com.tw -

#6.[問題] 千萬別唸的大學科系? - womentalk | PTT學習區

現在學店實在太多了各種科系五花八門我都看不懂在學什麼我姪女今年 ... 87 F 推deny830622: 環境工程出社會只會覺得自己一無是處沒半點技能 07/07 22:05. 於 pttstudy.com -

#7.問題⚠️大學排名!別戰校| 課業板 - Meteor

... 所排名中間的私立綜合大學哈哈東吳則是最無聊的私大文組科系為主法律系排名跟中正差不多理工科可以選長庚元智中原逢甲長庚元智比較好設計類的科系 ... 於 meteor.today -

#8.110指考放榜》指考熱門大學科系排名/指考錄取分數報你知|學 ...

◎ 110指考最低錄取分數公告【大學熱門科系】. ▸第一類組:文法商學院熱門科系 為文史哲、法、商。近年指考填志願較 ... 於 www.long-men.com.tw -

#9.二類組前10名有9個是電機、資工系醫學系公費排名往下掉

二類組排名前10大的校系中,有9個分別是台大、清大、交大的電機系或資工系 ... 學系社會組也快速地由去年的第12名跳升至今年第8名,可見資訊相關科系 ... 於 www.chinatimes.com -

#10.安娣,給我一份摻摻! - Google 圖書結果

... 最後進入新加坡國立大學熱門科系的人,就是新加坡社會中的人生勝利組。 ... 在二○一五年的QS(英國高等教育調查公司)世界大學排名中,國大排名全世界第十二名, ... 於 books.google.com.tw -

#11.台灣理工科系排名 - Hugoag

第二類組-理工10大熱門科系; 排名升降/名110指考分數排名109指考分數排名; 大學科系單科平均分數大學 ... 而哪怕你是私立大学理工科系的,找工作也比社会组容易多了。 於 hugoag.ch -

#12.張博士樂學升學顧問- 貼文 - Facebook

末屆指考錄取率創了近年新高,身為升學輔導權威的張博士觀察到,各類組科系的分數排行變化,還不趕快來看看一到三類組發生什麼大事 . ✓三類組牙醫系排名攀升,台大牙 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#13.指考第二類組

組別社會組自然組111年指考五標、指考落點分析、採計科目與各校錄取率彙整,指考 ... 表一統計近五年理工科系(第二類組)指考排名、錄取分數及名額,也可看到多數系 ... 於 taxionyx.ch -

#14.我是社會組我該選北大還是成大? - 工作QA

... 申請了成大和北大我是台南人今年剛考完學測,我想往北部走我是社會組的學生,第一志願是政大會計, 可是分數有些尷尬上不去,剩下的只有政大冷門科系, 於 job.faqs.tw -

#15.「第一類組科系排名」懶人包資訊整理(1)

第一類組就是社會組,學習重心放在歷史、地理、公民三科,以文、法、商相關學系為目標。自然組則分為第 ...,106年指考依採計科目查詢榜單(大學指考各類組熱門科系排行榜). 於 1applehealth.com -

#16.111年國立政治大學個人申請 - University TW

5 (國英數B社). 006042、教育學系. 採計:國文、英文、數學B、社會、英聽 ... 006242、傳播學院大一大二不分系(社會組). 採計:國文、英文、數學B、社會. 於 university-tw.ldkrsi.men -

#17.中華民國教育年報103年 - 第 603 頁 - Google 圖書結果

... 科系十年變化甚大,以學生數量來看,資訊、電機、機械、企管仍是常勝軍,資管科系規模全國最大,但受社會型態轉變影響,餐旅休閒相關科系學生人數暴增最快。而教育系組, ... 於 books.google.com.tw -

#18.一類組國內大學排名@ 二十而立 - 隨意窩

系學校學系科系排名碼碼0010015國立臺灣大學法律學系法學組A001 0010016國立臺灣大學法律學系財經法學組A002 ... 0060374國立政治大學資訊管理學系(社會組)A019 於 blog.xuite.net -

#19.工作導向選系是趨勢!中央、中興電機首勝台大土木系

至於第一類組,張財銘說,政治大學、清大經濟系今年排名下降,政大資管社會組排名躍升4個名次。 藍天予指出,原本是第三類組科系的台大公衛系,今年 ... 於 www2.nchu.edu.tw -

#20.Home - 國立雲林科技大學YunTech

全部訊息 最新消息 雲科榮耀 徵才訊息. 2021-12-01 ... 永續發展與社會實踐研究中心 ... 國立雲林科技大學應用外語系誠徵行政助理... 2021-11-30. 於 www.yuntech.edu.tw -

#21.熱門科系換人當?指考放榜大數據,看誰最可能取代電機、資工

排名 第三的清大電機系甲組,排名一口氣躍進三名,是前十大科系中進步最多的。 第七名的台大物理系則較去年下滑三個名次。 於 www.cw.com.tw -

#22.108新課綱下高中班群如何選? - 111國中會考A++達人

在舊課綱的時代,面臨的是高中選組,依照興趣選擇社會組和自然組但在108新課綱, ... 有的時候感興趣的科系,在接觸過後發現更多不同面向,發現和自己期望有所不同。 於 juniorexam.pixnet.net -

#23.[討論] 第一類組龍頭科系| SENIORHIGH 看板| MyPTT 網頁版

這故事最早要追溯回95年大學指考,當年數乙堪稱指考史上最簡單一次,社會組科系的分數 ... 確認文組第一志願應該仍是台大法律系法學組,而師大特教系公費生排名第三。 於 myptt.cc -

#24.大學第二類組排名 - Z naika

但目前指考登記分發各校系採計3-6科,形成多種採計組合,跨組選填現象普遍,不同類組間的界線因而顯的模糊。 組別社會組自然組三、 ... 於 2311202123.z-naika.ru -

#25.指考分發理工前10排名有玄機? 成清交擠下台大被指用這招

109學年大學考試入學分發今天放榜,有考生家長整理出二類組理工科系的前10大錄取門檻排行,發現除了台大外,清大、交大、成大等校雖上榜, ... 於 news.ltn.com.tw -

#26.【111學測日期】大學科系排名、學測五標 - TKB數位學堂

108課綱首屆學測進入倒數百日,大學入學委員會公布各大學校系於繁星推薦、個人申請和考試分發3大招生管道的參採考科,各管道都有新變革。 於 www.tkblearning.com.tw -

#27.自然組科系排名

各大學校系最多只能從學測考試科目的國、英、數、社會和自然五科中選擇四科的成績,當作錄取學生的篩選或排序標準,而且也不能用五科的分數總和來排名。 於 2011202123.philloe.fr -

#28.資訊緊追電機電競是下個明星或泡沫? | 遠見雜誌| LINE TODAY

2019年8月指考成績公布時,校系排名的細部變化,引發許多討論。扣除醫學系,自然組以電機、資訊最受歡迎,社會組熱門科系則是法律、財管。看似和過去 ... 於 today.line.me -

#29.107 二類組科系排名

例憂鬱症評估一類組心理系著重於諮商、溝通、解決→心理諮商師:在學校、公司等等從事輔導工作。例伴侶諮商、悲傷輔導、性向測驗※精神科醫師須就讀醫學系 ... 於 dentiartclinicadental.es -

#30.第二類組科系排名2021 - 職涯貼文懶人包

gl=tw ...2020年度世界大学排名| Times Higher .。 末代指考放榜/2類組工作取向電機資工吃香- 自由時報。 2021年9月1日· 另有地理位置因素,如清交部分科系超越台大,研判 ... 於 jobtagtw.com -

#31.學系資訊- 元智大學招生入學組

學系資訊Academic. 系所資訊. 元智大學現有工程、電機通訊、資訊、管理與人文社會五個學院,設有18個學系與18個研究所。 大學部學生7,188人,碩士班2,535人及博士班318 ... 於 underadmissions.yzu.edu.tw -

#32.[討論] 文組有前(錢)途科系排名- 看板SENIORHIGH - 批踢踢實業坊

推d59203z : 你提的那些一類科系還是得結合校名吧商管非台政或 03/27 14: ... 推David0620 : 完全沒人要把社會政治那些拿進來比耶哈哈哈 03/27 15:18. 於 www.ptt.cc -

#33.國立聯合大學校總網

110年度國立聯合大學社會責任實踐計畫「石墻紅棗特色生活共享模式建構計畫」成果展 ... 提供本校學務處衛保組各類防疫資訊、措施及公告等情報。 於 www.nuu.edu.tw -

#34.明年大考數學變難,頂尖大學「商管學系」將靠攏「自然組」?

一直以來,大學商管相關科系都被歸為社會類組。在高中社會組與自然組中,許多社會組學生的第一志願就是念商,指考數學也採計較 ... 頂大排名洗牌! 於 www.gvm.com.tw -

#35.::::: 歡迎光臨東吳大學::::: 東吳大學首頁

東吳校徽 · 校園頭條/ Headline News · 賀! · 走出自己的路知名YouTuber飽妮:成功不該被定義 · 零基礎入門攻略一起進入Podcast的世界 · 本校因應新冠肺炎防疫專區 · 最新公告/ ... 於 www.scu.edu.tw -

#36.台大集體作弊遭爆「是理組」 校方展開調查了 - CTWANT

... 沒想到作弊的同學竟開出100萬以下的封口費,竟還有人放話要給爆料者好看,引發網友炸鍋討論,其中有學姊看不下去,直指作弊的科系就是「理組」。 於 www.ctwant.com -

#37.全台灣各私立社會組大(文科)大學排名 - 人力資源網

問題我最近想要填好一點的大學所以,我想知道對社會組而言哪些學校排名會好一點? ... 如果選填科系的話,大致順序是英語類、日語類、中文類、其他語文類(英日中等語文在 ... 於 t71th31x.pixnet.net -

#38.社會組科系排名社會組考生| WJKLV - 北醫臺北醫學大學

社會組科系排名 社會組考生. 社會組考生考好國英成功一半社會組採計國,英,數乙,歷,地五科的高達三百八十八個系, 超過全部社會組考生可填科系一半以上,算是主流採 ... 於 www.discousblog.co -

#39.台大一類組科系排名

台版白貓儲值; 27 4 台大法律司法組466; 43; 40分,清大財金系乙組約在264; 77 交大控工405. 109法律系排名. 校系錄取分數單科平均分數; 台大法律系 ... 於 339894385.dibotec-gmbh.de -

#40.二類組前10名有9個是電機、資工系醫學系公費排名往下掉

二類組排名前10大的校系中,有9個分別是台大、清大、交大的電機系或資工 ... 才機制選到自己想念的科系,如台大公衛系首度增加社會組學生,採計4科, ... 於 ctee.com.tw -

#41.大學招生委員會聯合會

日期 單位 內容 108.08.12 大 考 中 心 【資料下載】108年研究用試題 107.08.20 大學考試入學分發委員會 【107登記分發】107分發複查結果查詢 107.08.10 大 考 中 心 【108考試簡章】108學年度考試簡章 於 www.jbcrc.edu.tw -

#42.義守大學科系排名

應用英語學程社會科教育學類管理科學系; 國立高雄大學義守大學: 工業管理學系(自然組) 工業管理學系(社會組) . 輔仁、淡江、東吳、東海、中原、元智、銘 ... 於 467092352.jocelyne-hofmann.de -

#43.主頁| 香港科技大學

人文社會科學學院 ... 2021年度《QS全球大學排名》最佳50所創校未滿50年大學排名. 26th. 2020年度全球大學就業能力調查及排名大中華區第二及香港第一(調查由人力資源 ... 於 hkust.edu.hk -

#44.二類組大翻轉?補教師:頂大資工排名超越電機 - 三立新聞

二類組科系排名。(圖/樂學網提供). 根據考分會資料,今年馬偕醫學系採計英文、數甲、物理、化學、生物五科,錄取分數為424.25分;陽明牙醫系採計 ... 於 www.setn.com -

#45.社會組科系排名? - 遊戲酒吧《秦美人》

3625 社會組科系排名? 我今年升高二我選的是社會組對於將來要念什麼科系沒有什麼概念我想提早訂定一個目標有方向的準備我的升學考試社會組的熱門學校有:台大政大 . 於 uwi1014501.pixnet.net -

#46.[問卦] 社會組難道是垃圾? - Gossiping板

3.社會組大部分科系畢業後領的薪水都- 考試... "自然組不用付出一樣的努力就能輕鬆年薪破百" 台灣產業就是需要自然組人才, ... 於 disp.cc -

#47.社會組科系排名 - Zikple

【四校】其實四校都滿強的(全國200分以上學校列表排名), 27/2/2009. 【分享】政大附中的升學率排名不錯呦! 11/2/2009. 【一類】關於校的排名, 25/7/2008. 【校系】 ... 於 www.folkswggn.co -

#48.台灣各個大學的排名跟風評(社會組的) - 痞客邦

html模版標題台灣各個大學的排名跟風評(社會組的)問題我想知道台灣的各大學的排名跟風評還有學測的級分?更新:我要國立的愈清楚愈好謝謝要有科系喔最佳 ... 於 b11lx57j.pixnet.net -

#49.實踐大學

民生學院 · 餐飲管理學系/餐飲產業創新碩士班 · 社會工作學系/碩士班 ... 重要 熱門 【生輔一組公告】實踐大學學生申請免扣考公假(疫苗接種)相關注意事項. 於 www.usc.edu.tw -

#50.全台38校資工系大解密!考生選填熱門度:交大第1名

過去學生選填是時,6個志願中,會夢幻科系較多,但從這次該校個人申請入學 ... 偏難影響,各校醫學系門檻都下降,除了馬偕醫學系因有採計社會科,最低 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#51.第三類組科系排名2017 - Vashkomfort56

第三類組科系排名2017. 30 89. 25分,校長謝文斌查出為全國榜首,而五科(不含國文)4 文:戴伯芬(輔仁大學社會系) 英國《泰晤士報高等教育特刊》剛 ... 於 vashkomfort56.ru -

#52.第一類組科系排名2019,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

大學科系第一類組科系介紹│文史哲/法律/政治外交/傳播/外文/社會/心理/教育大學科系百百種,是不是常常搞不懂之間的差異呢?蜜兒幫都幫同學整理好囉,希望 ...,近年來 ... 於 igotojapan.com -

#53.在校生- 中華大學Chung Hua University

中華大學為一所「就業率高、薪資高、企業滿意度高」之三高就業型大學. 於 www1.chu.edu.tw -

#54.國立臺北科技大學

國立臺北科技大學(National Taipei University of Technology, Taipei Tech),簡稱北科、北科大、臺北科大,為麻省理工學院實驗室聯盟校,臺北聯合大學系統成員之一, ... 於 www.ntut.edu.tw -

#55.大選指考放榜讀〞東華〞意願低

今年大學指考8/8放榜,各大學院校的科系排名出爐,台大戲劇系的最低錄取分數已經 ... 今年第一類社會組得最低錄取標準,第一名,台灣大學國際企業學系606.6分,是唸第 ... 於 web.pts.org.tw -

#56.國立北大社會組科系~指考分數大約都幾分?

知識問題| 社會組科系排名? ... 說真的,台大政大師大是一類組的前三志願,幾乎每一個科系都是相當高分的,如果要確切排出各科系分數高低分和入學. 於 dow10k.com -

#58.高中選組:人生第一個關鍵抉擇

在學測改成五選四之後,明明大學想讀社會組科系、高中卻選擇自然組的人,. 明顯減少許多。 ... 行政院金管會公布股票上市上櫃公司薪資,排名第一的是手機晶片設計公. 於 site.hlgs.hlc.edu.tw -

#59.常見問答- 中華民國中央警察大學

二)乙組(社會組)科系:計有行政警察學系、公共安全學系(分社會安全組與情報事務組)、外事警察學 ... 其餘依學科總級分高低列為備取生,遇缺依備取排名依次遞補。 於 www.cpu.edu.tw -

#60.台大三類科系排名 - 零售貼文懶人包

第三類組科系排名2019完整相關資訊| 你不知道的歷史故事-2021年9月。 第三類組科系排名2019 ... 吳同學想選台大第一類學群(社會組),就不能選台大第二或第三類學群 ... 於 retailtagtw.com -

#61.指考分發最熱門科系出爐!「台清交成」非第一選系風氣提升

特別的是,最熱門的公立大學社會組、自然組科系並非台清交成,而是中興大學財務 ... 樂園網張財銘博士分析,資訊、牙醫跟跨領域校系排名大幅往前。 於 www.ettoday.net -

#62.社會學系排名

台灣各大學的政治系、社會系在qs 2014年大學科系排名全部槓龜! ... 大學16、香港大學19、復旦大學2006社會組大考主要科系入學分數單科原始分數平均排名: 《企管系》 ... 於 artist-fest.ru -

#63.文組學校排名 - 考試板 | Dcard

還是推推中興一類啦雖然是以農學立校但社會管理學院跟文學院的師資設備都滿不錯的這兩個院甚至坐擁全校最新最氣派ㄉ大樓感覺學校是願意在文組科系上砸 ... 於 www.dcard.tw -

#64.將真正的台灣地區大學排名轉寄

回應者:大學排名:台>政>清>交>成內容:○2006社會組前80志願科系排行榜○ 『文組排名:台大>政大>師大>台北=中央=成大』 http://home.kimo.com.tw/ranking95/ 於 board.get.com.tw -

#65.109學年度大學考試入學分發各系組最低錄取分數及錄取人數 ...

系組名. 採計及加權. 錄取人數. (含外加). 普通生. 錄取分數 ... 社會學系. 國x1.00 英x1.00 數乙x1.00 歷x1.00 公x1.00 ... 化工與生物科技系(生科組). 於 www.uac.edu.tw -

#66.大學二類組科系排名電機科系連年夯 - Ccipmx

電機科系連年夯臺大物理系首掉出二類組前10名 · 大學考試分發放榜二類資工火紅三類北醫躍升 · 【103年指考】各類組熱門校系最低錄取分數二類組洗牌交大電機首度衝上第5 三類 ... 於 www.yourptore.co -

#67.企業最愛的10大私校排名出爐!這大學靠科系優勢穩坐求職人氣王

大學指考即將到來,緊接著放榜後的就是選填志願,學生、家長除了考量分數高低,也相當在意大學是否提供實習機會、與企業產學合作,及能否選修跨領域 ... 於 www.storm.mg -

#68.社會組科系排名,大家都在找解答。第1頁 - 訂房優惠報報

社會組科系排名 ,大家都在找解答第1頁。你知道長庚跟輔大誰自然組強、誰社會組強呢?想了解大學分類組與分學...想知道大學醫學相關科系就業薪資暨註冊率及考試錄取分... 於 twagoda.com -

#69.香港理工大學

康復治療科學系講座教授及系主任曾永康認為,近年高材生的選讀大學科系有改變,想 ... 香港理工大學於最新公布的泰晤士高等教育世界大學學科排名的商科及社會科學均 ... 於 service.hket.com -

#70.大學科系排名前十名台大竟只包辦7名 - 蘋果日報

根據跨領域排名結果,台大醫學系、台大牙醫系、陽明醫學系A組分居前3名,前十名有七個系組在台大,陽明有一個,成大有兩個,其中成大建築擠入全台第 ... 於 tw.appledaily.com -

#71.【詢問】二類組排名109 - 紐西蘭自助旅行最佳解答-20210614

109年指考依採計科目查詢榜單(大學指考各類組熱門科系排行榜). ... 大學指考分數排名· 109 指考難度· 指考國英數乙· 成大北大PTT · 指考社會組科. 於 nzworktravel.com -

#72.【校系】社會組的校系排名 - 深藍論壇

清大和交大的社會組科系排名前面? 要看系... 清大中文、外文、經濟還不錯. 交大資財、管科、外文也很頂尖. 不過社會組在校內好比沙漠中的綠洲= ="" ... 於 www.student.tw -

#73.臺中市立臺中女子高級中等學校

〔高三必看〕111分發入學校系分則- by 註冊組 ... 技專校院招生委員會聯合會四技二專特殊選才入學聯合招生- by 註冊組 ... 財團法人感恩社會福利基金會- by 註冊組 ... 於 tcgs.tc.edu.tw -

#74.指考成績公布!專家推估:醫學系最低門檻410、台大醫449

其中商管學系提高5至10分,一般社會組學系提高5至25分。 ... 度增加社會組學生;政大金融學系則增設自然組,是否會影響科系錄取分數排名也值得關注。 於 tw.news.yahoo.com -

#75.109第三類組科系 醫學相關科系大學畢業薪資/醫學系分數排名

不限科系皆可報考,僅考2-4科! 1次考試,多校多系轉學機會! 理工、商管、語文、法政、社會及私醫 ... 於 tln30saqtpx.pixnet.net -

#76.第一類組科系排名在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

想要出國深造的社會組(也就是俗稱的「第一類組」)同學,可以先參考一下商學、法學、文學等十四大領域的研究所排名喔。 ... 考大學:保險科系學什麼?【科系排名】110指考 ... 於 astrologysvcs.com -

#77.指考放榜》城鄉差距擴大台大生有超過五成來自雙北 - 信傳媒

... 其中又以資工系在公私立前20個最多人次登記科系中佔10個校系。 細看各校系分數排名,在社會組並無太大的差異,而二類組的排名則出現一些變化。 於 www.cmmedia.com.tw -

#78.嘉南藥理大學| CNU

校系影音簡介 · 招生公告 · 新生報到系統 · 陸生/ 國際生專區 · 111學年度備審資料準備指引 · 高教深耕計畫 · 大學社會責任推動中心 · 智慧健康產業技術研發與人才培育 ... 於 www.cnu.edu.tw -

#79.最熱門科系

107年大學考試入學分發7日放榜了, 特別的是根據大學考試入學分發委員會的統計,公立大學社會組、自然組最熱門科系並非台清交成,而是中興大學財務 ... 於 719527996.dianasolopova.ru -

#80.106、107、108、109、110年大學分類組排名 - 桃園儒林

你知道長庚跟輔大誰自然組強、誰社會組強呢? 想了解大學分類組與分學群的相對競爭力 ... 14種大學醫學相關科系就業薪資與未來調幅,暨註冊率及考試入學錄取分數整理。 於 rulinty.pixnet.net -

#81.逢甲大學

逢甲大學以學生為本,以教學為首務。我們始終相信教育可以改變人的一生,讓更多人擁有不一樣的選擇。在「看遠一點、看高一點」的教育胸懷下,近年成為全國各項排名中 ... 於 www.fcu.edu.tw -

#82.臺北醫學大學

「英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education, THE)於10月19日公布「2022年新興經濟體大學排名」,臺北醫學大學位居16名,表現亮眼。」 ... 於 www.tmu.edu.tw -

#83.中國的大學各科系排名 - 詠瑞留學

· 運動訓練 · 社會體育指導與管理 · 武術與民族傳統體育 · 運動人體科學 · 運動康復 · 休閒體育 · 漢語言文學 · 漢語言 · 漢語國際教育 · 中國少數民族語言文學 · 古典文獻學 · 應用語言學 · 秘書學 · 英語 · 俄語 · 德語 於 www.urwinner.net -

#84.大學科系第一類組科系介紹 文史哲/法律/政治外交/傳播/外文 ...

大學科系第一類組科系介紹│文史哲/法律/政治外交/傳播/外文/社會/心理/教育 · 第一類組科系薪資排名 · 文學系介紹 · 法律學系介紹 · 外交學系介紹 · 公共行政學系介紹 · 大眾 ... 於 transfertest.pixnet.net -

#85.自然組科系排名 - Kikkekidsfashion

2019年8月指考成績公布時,校系排名的細部變化,引發許多討論。扣除醫學系,自然組以電機、資訊最受歡迎,社會組熱門科系則是法律、財管。 於 kikkekidsfashion.nl -

#86.商學院科系排名/科系介紹與出路(財金系/企管系/國貿系/統計系 ...

【商學院科系排名】大學科系介紹第一類組台灣商學院排名、科系介紹、未來 ... 企業管理這個科系主要是在幫助企業營運,所以在學校學的理論剛出社會的 ... 於 longmentransfer.blogspot.com -

#87.自然組科系排名 - Focuspix

2019年8月指考成績公布時,校系排名的細部變化,引發許多討論。扣除醫學系,自然組以電機、資訊最受歡迎,社會組熱門科系則是法律、財管。 於 focuspix.de -

#88.新鮮人查榜:一類全部科系- 106年指考錄取分數預測

學校 科系 國文 英文 數乙 歷史 公民 今年名額 去年名額 去年分數 國立臺灣大學 法律學系財經法學組 1 1 1 1 1.25 39 35 445.60 國立臺灣大學 財務金融學系 1 1.5 2 64 68 398.10 國立臺灣大學 法律學系司法組 1 1 1 1 1.25 34 34 442.40 於 freshman.tw -

#89.目前日期文章:202102 (3) - 留學、台灣升學、旅行

提到如何選擇台灣的大學科系,其中一項是參考大學排名,最常見且普遍參考率最高的大學排名網站包含Times Higher Education 泰唔士高等教育、QS世界大學排名、U.S. NEWS ... 於 melo1101.pixnet.net -

#90.三類組科系排名學測

學測; 指考; 英聽一五學年度技職繁星招生,共超過兩千個招生名額,資格為在校學業成績排名,位於全科組、學程前三%以內,沒有面試,也不看統測成績。 但 ... 於 0711202123.expertosencabello.es -

#91.投資「第一志願」:臺灣經濟起飛帶動了哪些大學熱門科系?

今日的第一志願法律系,很長一段時間在臺灣社會屬於後段志願;而理組最熱門的科系,竟然曾經一度是搞學術理論的物理、化學系而不是電機系…… 於 storystudio.tw -

#92.國立虎尾科技大學- 首頁

虎科新聞. 虎尾科大非傳統加工課程「雷射加工」自創燈具成果展 ... [ 2021-11-19 ] 科技部轉知公益財團法人日本台灣交流協會辦理人文及社會科學領域「2022年度共同研究 ... 於 www.nfu.edu.tw -

#93.理工選系不選校風氣盛 - 聯合新聞網

學測榜單也可看到這現象,至少兩名學生可上醫科,仍選其他科系。 ... 第一類組,張財銘觀察,今年政治大學、清大經濟系排名下降,政大資管社會組排名 ... 於 udn.com -

#94.指考分發最熱門科系出爐!「台清交成」非第一選系風氣提升

值得一提的是,公立大學社會組、自然組最熱門科系並非台清交成,而是中興 ... 僅分別排名19、14,如今躍居第二、第三,顯見資工有逐漸竄起的跡象。 於 ncusec.ncu.edu.tw -

#95.110考試分發志願選填與生涯選擇 - 楠梓高中

指考(分科測驗):社會組學生若想重考,拚頂大. 商管科系,恐得額外補「數甲」。且今年指考甲、 ... 最想唸的排在前面(不管校系排名、 不管會不會上). 於 www.nths.kh.edu.tw -

#96.【2021大學招生五大趨勢】百大熱門科系 體現九年級追求自我 ...

大學問網站(www.unews.com.tw)根據2020年9月1日至2021年3月31日為止7個月以來,站內累積超過245萬使用者查詢數據,統計出「百大熱門科系排行」, ... 於 www.unews.com.tw