老農年金排富的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鍾永豐寫的 菊花如何夜行軍 和股素人,卡小孜的 拒當下流老人的退休理財計劃都 可以從中找到所需的評價。

另外網站保險業務 - 烏日區農會也說明:答:. 老農津貼排富規定,充分考量農業經營的特性及農民的需求,僅計算申請人本人的“非農業所得及 ...

這兩本書分別來自春山出版 和凱達節能科技有限公司所出版 。

國立陽明交通大學 跨專業長期照顧與管理碩士學位學程 李玉春所指導 鄭智陽的 社會福利機構介入失能老人財產安全保障可行性之質性研究 (2021),提出老農年金排富關鍵因素是什麼,來自於失能老人、財產安全保障、監護、信託、社會福利機構、輔助決定、身心障礙者權利公約。

而第二篇論文東海大學 社會學系 趙彥寧所指導 曾瑞彬的 內山:一個南台灣農村的老年日常情感研究 (2020),提出因為有 內山、農村、田野工作、老年日常情感、照顧倫理的重點而找出了 老農年金排富的解答。

最後網站就業穩定津貼2023 - laosaet.online則補充:... 給付及津貼補助金額試算; 墊償基金提繳費試算; 勞工退休金月退休金試算; 國民年金給付金額試算; 農保給付金額試算; 老農津貼排富(土地房屋)試…

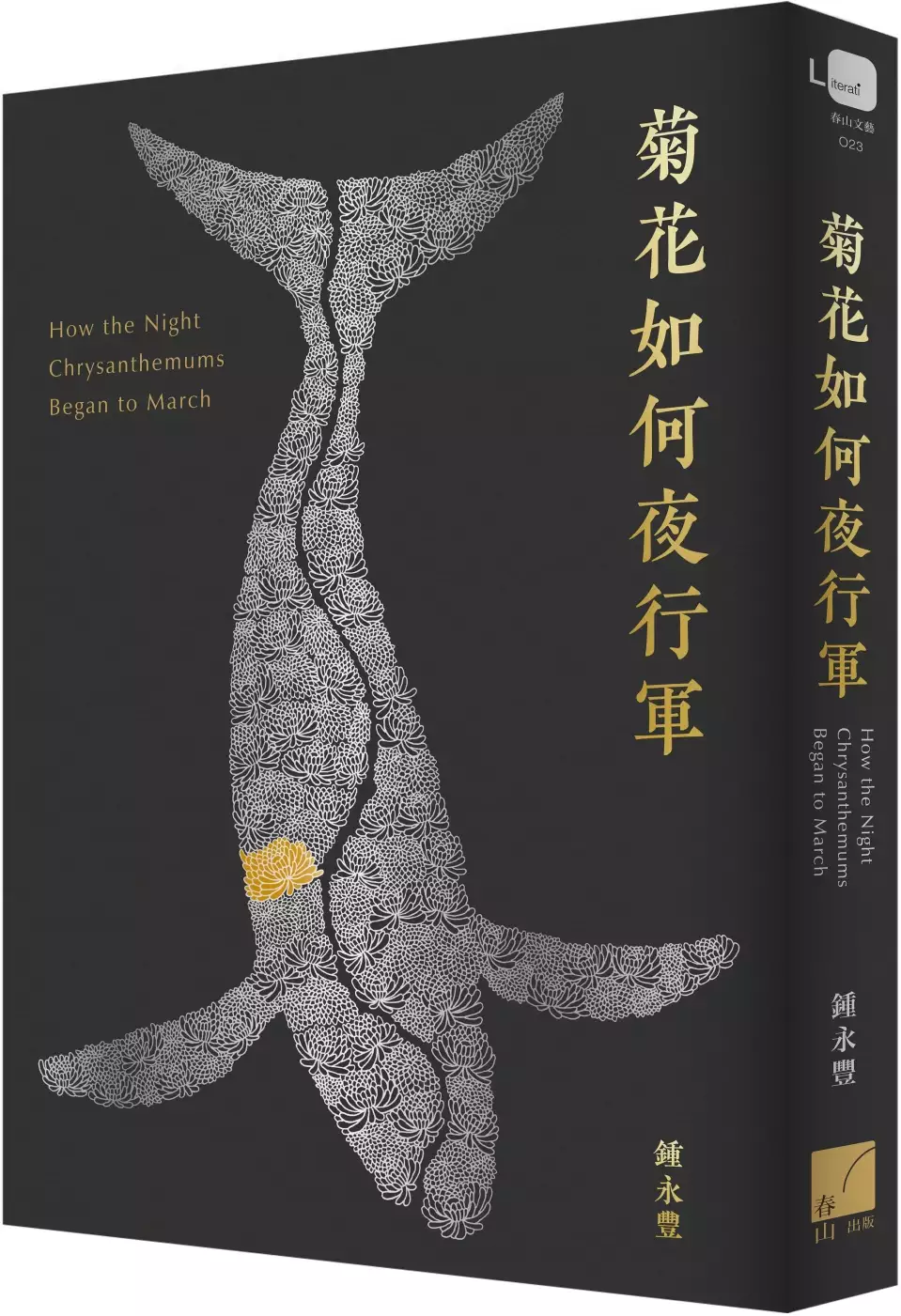

菊花如何夜行軍

為了解決老農年金排富 的問題,作者鍾永豐 這樣論述:

農村、音樂、運動的交織 從社會運動到政治實踐,不離農、不離土,唱自己的歌 鍾永豐散文集錦.《我庄》三部曲的底蘊與注腳 一九八○年代中,我受三件事嚴重衝擊,跟彗星撞地球一樣,得耗上長長歲月,氣候生態方可再平衡。首先是我家南邊兩公里的山丘──獅形頂腳下出現奇景:一畦畦菊花頂著一排排日光燈管,夜夜通明。難道現在連作物都不得日落而息了嗎?我心中感到哀憐且不祥,隱約覺得某種異變正在蔓延,但又不明何以。每回傍晚經過,我不安地遠視山腳下那一片詭譎的光明,彷彿是一群藏著祕密動機的無聲軍隊在夜裡行軍……──鍾永豐 交工樂隊與生祥樂隊作詞人鍾永豐,在臺灣首本散文集錦。一位投入社會運動的農村子

弟,由音樂蔓生出對土地的關懷,在政治路上不離農、不離土,唱自己的歌。 本書從鍾永豐的「我庄」──高雄美濃龍肚庄起始,呈現兒時那商業不發達、人際關係卻繁複綿延的客家庄,無論是拿橡皮筋當籌碼的頑皮小鬼永榮哥、賣豬內臟賺大錢的添富、地方黑道老大阿欽、移民南美洲又返鄉的貢祥哥……,都與美濃土地有著緊密的羈絆。而在村人的故事裡,也嗅出農村變化的端倪,鋪上紅毛泥的院子、蚯蚓沒辦法鑽地的水泥地、柏油水蛭般開進村裡的縣道一八四,還有「把人從土地上解開」、「把人從農地上支開」的各種農業擠壓政策,都預示著農村的轉變。 青春期的的鍾永豐,透過崇尚「阿美仔」的二叔開始接觸西方民謠、搖滾,這對於農村來說過於

「新潮」,對於農村小孩來說卻是令人著迷的豐富世界。作者像是騎著野狼一二五,踏上狂飆的青春,從Bob Dylan、Leonard Cohen、Woody Guthrie等席捲全球的音樂人,認識動盪的世界局勢,以及音樂所能產生的巨大影響力。 鍾永豐與樂隊朋友,澆灌土地的歌,投下「文化原子彈」。一邊唱歌、一邊運動,將「以農養工」政策下,劇烈變化、扭曲的農村──夜晚開日光燈養菊花的歪曲景象,透過歌曲表露無遺;也將北上抗議反水庫的末代老農,在立法院前唱山歌的堅毅神情,用他生猛有力的文字記錄下來。 循著鍾永豐的散文,我們彷彿聆聽一曲又一曲農村變遷民謠。一位農村出身的青年,走向反抗者、創作者、政

治工作,仍掛心鄉土,這是一本引領讀者反思土地、自我與全球化的散文集。 【封面設計說明】 一隻鯨魚的死亡,不是終點,而是滋生。牠的屍體緩緩落下,沉至海底,在這緩慢的──「鯨落」過程中,形成孕育其他生命的生態系統。牠的滋養可長達百年,如同一場文化運動起滅的尺度。 由夜行軍的菊花所勾勒出的鯨魚,逐漸沉落,也綻放新生,好似作者描繪的臺灣農民與農村風貌,隨著農業擠壓而消逝,卻仍是這塊土地厚實的底蘊,指引人們一條穿越深海迷途的航道。 美術設計:萬向欣

老農年金排富進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

社會福利機構介入失能老人財產安全保障可行性之質性研究

為了解決老農年金排富 的問題,作者鄭智陽 這樣論述:

人口結構的變遷與獨居、未婚、無子女老人的增加,未來將導致家庭支持系統功能的弱化,社會支持系統介入之需求將與日俱增。一般非弱勢老人或略有資力之老人,未來如果在欠缺家庭支持系統情 形下失能,為確保其財產安全,需要社會支持系統之介入與服務。就此,除政府主管機關外,相較於營利性組織,非營利之社會福利機構(下稱「社福機構」)可能比較適合扮演介入與提供服務之角色。但社福機構現以弱勢老人為服務對象之服務模式,並無法因應前述社會變遷衍生之服務需求。監護輔助宣告及信託制度是直接涉及老人財產安全保障的預設制度。本研究首先透過文獻探討,釐清在我國現行法令與制度架構下,社福機構得就老人監護輔助宣告以及老人安養信託

提供之服務,以及可能遇到之制度規範上問題;另一方面,檢視外國相關制度之發展趨勢與服務經驗,探究其值得借鏡之處。再進一步藉由質性研究,透過經由深度訪談,以立意取樣方式,訪談民意代表、學者專家、社福機構人員與金融相關機構人員等共七位,瞭解社福機構就監護輔助宣告制度與老人安養信託相關服務之實際操作模式與狀況,暨其遭遇之主要問題。訪談前,會先提供訪談大綱予受訪者並據此進行訪談;訪談後,會依錄音製作訪談紀錄,就受訪人員予以編碼、去識別化。之後,再比對訪談大綱,就訪談紀錄內容進行分類整理與摘要,並參考文獻探討時所得問題,就進行分類與摘要後之訪談紀錄內容進行分析與闡釋。依研究結果發現,現行法令制度業已允許社

福機構提供相關服務,但社福機構提供之相關服務甚為有限,並欠缺對於財產管理之專業能力。就監護輔助宣告部分,多限於和地方政府合作提供服務予弱勢老人;就老人安養信託部分,與受託銀行合作擔任信託監察人之情形亦屬有限。為便社福機構介入提供老人財產安全保障之相關服務,本研究有如下建議:1.建議地方政府改採特約與支付方式,協助社福機構調整服務模式,以利老人財產安全保障服務之提供。2.在提供監護輔助相關服務時,應在維護服務對象利益前提下,儘可能尊重個人意願與偏好,以符合聯合國身心障礙者權利公約(下稱「CRPD」)之精神。3.建議社福機構強化機構人員之跨專業能力。為此,並建議主管機關放寬社福機構服務人員(個案管

理員與社工督導等)之資格限制,以便社福機構依服務需求引進不同專業人員提供服務。4.建議社福機構之服務應有詳細之規劃與紀錄,以強化作業程序之監督,提升服務計畫品質。5.相關法令之修訂建議:包括將監護人執行職務時之行為基準予以明確化(最佳利益或個人意願與偏好),強化監護輔助職務之監督以及諮詢,介入監護與信託制度之整合,放寬社福機構服務人員資格限制,以及於老人福利法增訂相關規範等。

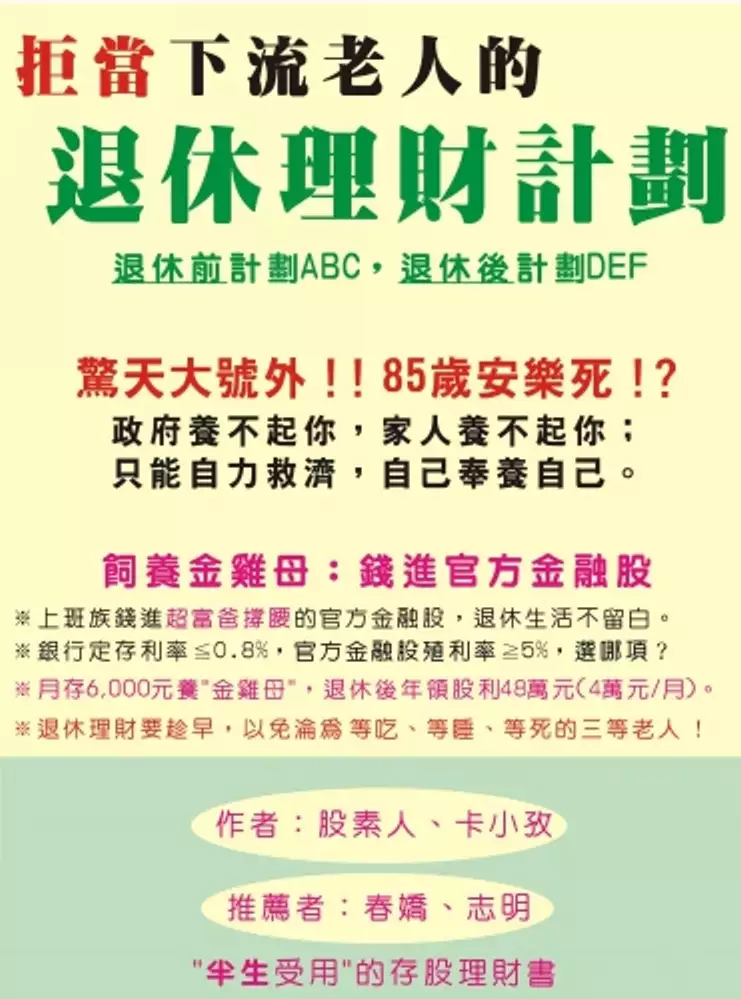

拒當下流老人的退休理財計劃

為了解決老農年金排富 的問題,作者股素人,卡小孜 這樣論述:

◎退休理財要趁早,以免淪為"等吃、等睡、等死"的三等老人! 普通上班族淪落至"下流老人"的可能原因是:(1)父母、子女因疾病或意外,需要長照醫療費、(2)子女為繭居族或啃老族,而依賴父母的救濟、(3)夫妻長年相敬如"兵",導致熟齡離婚、(4)單身或家庭關係不佳,導致無可依賴的親人和(5)沒有儲蓄理財觀,"少年祙曉想,呷老毋成樣"。2018年,日本的人均GDP為40,063美元,高收入的日本上班族,尚且有"下流老人"的危機意識,人均GDP僅24,889美元的台灣上班族,能避免"下流老人"的危機嗎? 2018年日本金融廳的長官說:「退休後,除了退休年金外,夫妻二人至少要有2,0

00萬日幣(≒600萬台幣)存款,供晚年之用」,而日本上班族普遍的存款目標是2,500萬日幣(≒750萬元台幣),那麼,台灣上班族的退休資金900萬元應該夠了吧?但是,這900萬元不應是放在銀行定存的儲蓄,而是在退休之前,儲蓄兼投資,用來每年買殖利率5%的官方金融股(※金雞母),如果月存6,000元,存40年,儲蓄本金僅288萬元,依 5%複利滾雪球效應,40年後將使本利和達913.2萬元以上(※圖4-5a)。 借鏡日本,防範未然,因此本書引用許多日本資料,來和台灣現況做比較,盼能觸發讀者的危機意識,儘早啟動退休理財計劃,退休後才能成為"家有一老,如有一寶"的上流老人。 本書特色

◎不一樣的(退休)存股理財書籍,半生受用。 ◎錢進官方金融股,細水長流,退休快樂活。 ◎退休前,存股理財計劃ABC;退休後,節流花錢計劃DEF。

內山:一個南台灣農村的老年日常情感研究

為了解決老農年金排富 的問題,作者曾瑞彬 這樣論述:

立基於2018年11月至2020年3月在台灣南部淺山超高齡農村「內山」,進行有關老人日常情感的田野研究。這一世代內山老人經歷台灣戰後城鄉人口流動的經濟活動、1970年代農業經濟轉型、至1990年代交逢農業福利公民政策,此社會結構背景使在地老年議題牽涉當代台灣的高齡化社會、公共照顧政策和代際家庭親密關係的研究議題。本文向台灣高齡社會研究領域關於老年社會支持和憂鬱進行批判,若只通過人口高齡化程度合理地定義什麼是「老年」,只見不斷演繹老年帶來社會的危機需求,反而本質化老年的特質、情感、照顧與日常生活。更是忽略老年負面情感於地方日常互動激發社會性理解的可能。回溯內山的歷史與文化社會背景,過去研究可能

會忽略高齡化於地方人口變化中代表特定世代的人情倫理結構,相互關聯現下內山老年日常情感交流的互動模式。由此世代老年的社會記憶,來解釋為什麼老人在日常互動中往往評價自己是個「老無效」的人,他們如何想像一起變老於公共維度上的社會事實?以及,台灣農村老年的照顧在政策上仍然有著漢人家庭文化的影響,當子代透過政府和市場替代家庭照顧老年時,內山老人的心境上為何以「好命」詮釋代間與替代的照顧之間產生的價值矛盾?本研究立足情感理論提出shame的觀點,分析內山老年的社會生活脈絡,在地閩南語的日常對話提出:放伴(pàng-phuānn)、作伴(tsuè-phuānn)、無效(bà-hāu)、無愛(bà i)、留(

làu)等,探究有關台灣老年日常情感的本土理論。內山老年日常情感的田野研究,試圖反映台灣老年的照顧倫理和高齡社會的情感結構,相信能夠在老年的文化與社會研究上提出拋磚引玉的新視角。

想知道老農年金排富更多一定要看下面主題

老農年金排富的網路口碑排行榜

-

#1.老農津貼常見問答

我是漁會甲類會員,以後可以領老農津貼(老漁津貼)嗎? ... 原已合格領取老農津貼者,因排富因素停止發給,如果後來被排富的不合格原因已消失,是否需 ... 於 st86229.pixnet.net -

#2.社區發展季刊116期 - Google 圖書結果

惟領取保證年金後,仍不足維持最低生活費用者,應給予社會救助。 ... 以及原住民敬老福利生活津貼第3條之規定,訂定排富條款,排除高所得者領取,以符合社會公平正義。 於 books.google.com.tw -

#3.保險業務 - 烏日區農會

答:. 老農津貼排富規定,充分考量農業經營的特性及農民的需求,僅計算申請人本人的“非農業所得及 ... 於 wurih.org.tw -

#4.就業穩定津貼2023 - laosaet.online

... 給付及津貼補助金額試算; 墊償基金提繳費試算; 勞工退休金月退休金試算; 國民年金給付金額試算; 農保給付金額試算; 老農津貼排富(土地房屋)試… 於 laosaet.online -

#5.普發6000元登記入帳/ATM郵局怎麼領?時間步驟一次看懂

領有勞保年金、國⺠年⾦、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不 ... 母親生命:但若有來世,還想當媽媽的孩子 · 2023育兒津貼、托育補助取消排富! 於 www.edh.tw -

#6.老農津貼修法放寬排富財產超過5百萬繼續領 - 好房網News

老農 津貼自102年起實施排富規定,個人所有土地及房屋價值超過500萬以上,就不能領取老農津貼,勞保局29日表示,本月中旬修正放寬排富規定,自今年1月1 ... 於 news.housefun.com.tw -

#7.老農津貼排富條款超過10年未調整綠委提修法放寬標準

王美惠表示,雖然勞動部在2018年修正排富條款,針對已經在領取老農津貼者,土地及房屋因公告土地增值或房屋標準調高,而土地房屋總值超過500萬元,可以 ... 於 udn.com -

#8.老農津貼排富門檻近12年未調綠委提修法放寬標準- 政治- 中時

民進黨立委郭國文20日指出,物價、房價不斷上漲,《老年農民福利津貼暫行條例》的「排富條款」依舊為2011年的立法門檻,沒有與時俱進,因此他與立委 ... 於 www.chinatimes.com -

#9.老年農民福利津貼 - 臺中市后里區農會

3. 領取老農津貼之同一期間未領取其他政府發放之生活補助或津貼者。 二、請領應備證件:. 1. 身分證正本。 2. 印章。 3. 本人農會存摺。 排富規定:. 所得排富:. 於 www.houlifa.org.tw -

#10.老農津貼自102年1月起開始排富 - 隨意窩

由於老農津貼原無排富規定,為讓老年農民及社會大眾充分瞭解調適,特別訂定1年的緩衝宣導期,也就是從102年1月1日起,新申請領取老農津貼的人才適用排富的規定,即排新不排 ... 於 blog.xuite.net -

#11.申辦服務-老年農民福利津貼申辦 - E政府

(六) 102年1月1日起始申請老農津貼者,應符合排富規定: ... (四) 國民年金保險老年年金給付(適用於102年8月18日後始申請本津貼之老年農民)。 參考資料. 老農津貼 ... 於 www.gov.tw -

#12.臺灣的社會福利: 歷史經驗與制度分析 - 第 212 頁 - Google 圖書結果

繳費與領取給付金額不對等,且無連動;而婦女及其他國民年金被保險人卻仍須依據保險的財務規劃, ... 通過調高老農津貼 1.000 元,且無排富條款,由立法院民進黨黨團提案。 於 books.google.com.tw -

#13.老農津貼申請自102年起實施排富條款

老農 津貼申請自102年起實施排富條款. 如有疑問請電洽本會會務股。05-5986005 / 05-5986009. 於 www.erlun.org.tw -

#14.老農津貼的申請資格告訴你~-文章總覽 - i-fare 福利好幫手

1.最常見的是在同時已領取政府發放的生活補助或津貼,例如:中低收入老人生活津貼、身心障礙生活補助等等,與老農津貼只能擇一領取。 2.領取時超出排富條款所定金額,若因 ... 於 www.i-fare.org.tw -

#15.17. 老農津貼排富規定內容? - 勞動部勞工保險局

所得方面:依財稅機關提供中央主管機關公告年度之農業所得以外之個人綜合所得稅各類所得總額,合計達新台幣(下同)50萬元以上者,不能領取老農津貼。 於 www.bli.gov.tw -

#16.老農津貼修法放寬排富規定。 - 勞動部

老農 津貼自102年1月1日起開始實施排富規定,原本規定扣除農地、農舍、個人所有實際居住之唯一房屋以後,個人所有之土地及房屋價值合計新臺幣500萬元以上的話,就不能領取 ... 於 www.mol.gov.tw -

#17.老農津貼排富門檻近12年未調綠委提修法放寬標準

民進黨立委郭國文20日指出,物價、房價不斷上漲,《老年農民福利津貼暫行條例》的「排富條款」依舊為2011年的立法門檻,沒有與時俱進,因此他與立委 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#18.老農津貼修法不因公告地價調漲被排富 年金 TVBS新聞網

行政院通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案,老農津貼調整排富規定與國民年金標準一致,申領者不再因土地公告現值調整後超過新台幣500萬元而 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#19.再戰老農津貼 - 獨立特派員

立法院這個會期又休會了,趕在休會前農委會提出 老農 津貼修正案,要將現階段只要年滿65歲,投保6個月的農保就能領取 老農 津貼的門檻提高到15年,這個案子還是沒有過關。 於 innews.pts.org.tw -

#20.6綠委籲修正過時條款放寬老農津貼排富標準- 政治 - 自由時報

王美惠表示,雖然勞動部已在2018年針對已在領取老農津貼者,因公告土地增值或房屋標準調高,而房、地總值逾500萬元者,可繼續領取津貼。但仍無法解決尚未 ... 於 news.ltn.com.tw -

#21.確定排富! 老農津貼加碼千元過關 - YouTube

CTS is funded in whole or in part by the Taiwanese government. Wikipedia ... 於 www.youtube.com -

#22.普發6000元今開跑!8大QA看懂申請方法、領取管道10類人免 ...

依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」相關規定,發6000元不會被列入所得、免納所得稅,也不會影響老人年金、老農津貼及中低收入戶 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#23.仁德區農會-業務簡介-保險部-老農排富條款

一、老農津貼排富規定:. (1)所得方面:最近依年度農業所得以外之個人綜合所得總額,合計達50萬元以上者,不能領取老農津貼。 · 二、最近一年度之所得:. 財稅務機關提供 ... 於 jente.naffic.org.tw -

#24.不動產未增擬不受老農津貼排富影響

立法院社環委員會今天(10日)初審通過老農津貼請領資格排富條文修正草案,待三讀過後,今年房屋、土地沒有增加的老農,將不受價值提升影響失去請領資格 ... 於 www.rti.org.tw -

#25.老農津貼排富ptt的推薦與評價,PTT和網紅們這樣回答

24. 原已合格領取老農津貼者,因排富因素停止發給,如果後來被排富的不合格原因已消失,是否需重新提出申請? 25. 配偶、子女、扶養人的所得及土地房屋之 ... 於st86229. 於 news.mediatagtw.com -

#26.老農津貼排富? 下月決定 - 人間福報

陳武雄答詢時表示,最近對農民做過民調,支持排富的農民達到百分之四十七,反對排富的農民為百分之三十三;老農津貼應兼顧社會正義,如國民年金、榮民就養金、中低收入 ... 於 www.merit-times.com -

#27.「老農津貼」何不併入國民年金呢? - 國家政策研究基金會

好在2014年7月馬政府修法將申領老農津貼之年資由6個月延長為15年,並增列排富條款、須為國民且設有戶籍、以及每年居住時間等資格條件;一下子 ... 於 www.npf.org.tw -

#28.立委將提案放寬老農津貼排富門檻| 政治| 中央社CNA

有鑒於物價、房價不斷上漲,老農津貼的排富條款並未與時俱進,迄今仍停留在民國100年的立法門檻,多名立委今天舉行記者會,將提出修法,讓排富門檻 ... 於 www.cna.com.tw -

#29.102年起老農津貼設排富規定 - 《現代保險》雜誌

農民與漁民都能請領的老農津貼,從明年一月起只要農、漁民名下不動產或所得達一定標準,就會被取消請領資格。 於 www.rmim.com.tw -

#30.申請老農津貼被排富,符合申領資格時可重新提出申請。

老農 津貼自102年1月1日起開始實施排富規定,如果最近一年度農業所得以外之個人綜合所得總額合計新臺幣50萬元以上;或扣除農地、農舍、個人所有實際 ... 於 www.101newsmedia.com -

#31.農委會修法調整老農津貼排富與國保基本保證年金標準一致保障 ...

農委會表示,老農津貼排富規定在財產方面,排除農民從農營生的農業用地及居住的農舍,老農本人所擁有的其他土地按公告現值及房屋按評定標準價格計算價值,合計新臺幣500 萬 ... 於 www.coa.gov.tw -

#32.勞保明細委託書呆奕的網站2023

... 墊償基金提繳費試算; 勞工退休金月退休金試算; 國民年金給付金額試算; 農保給付金額試算; 老農津貼排富(土地房屋)試算; 老農津貼國內居住未超過183天·申辦流程請 ... 於 yuklotdd.online -

#33.老農津貼是什麼?農保與農民退休儲金差別?老農津貼請領

老農 津貼是什麼?農民退休儲金與農保差別?老農津貼請領、資格查詢、排富標準試算?那老農津貼跟農民退休儲金、農民保險差別在那邊與注意事項. 於 pension.tw -

#34.老農津貼該制度化了 - 名家評論- 工商時報

台灣明年即將舉辦大選,政治人物又開始亂開社會福利支票,其中又以老年農民福利津貼(以下簡稱「老農津貼」)最受關注,先是執政黨立委要求提高排富 ... 於 view.ctee.com.tw -

#35.停止差別待遇!老農津貼修法比照國民年金「不再排富」

農委會7日經行政院院會,討論通過「老年農民福利津貼暫行條例」第4條修正草案,將申領老農津貼的排富規定調整與國民年金老年基本保證年金的標準一致, ... 於 www.ettoday.net -

#36.明年老農津貼估增至8千餘元農委會研議修法保障農民 ... - 農傳媒

由於近年物價上漲幅度大,立委邱議瑩、陳明文等人今(22)日提議拉高老農津貼計算基數、放寬排富門檻;且農村常見農民因身兼雜貨店、農機行負責人,而被剔除參加農保 ... 於 www.agriharvest.tw -

#37.老農年金排富

新竹縣發放敬老福利津貼沒設排富標準,排擠建設及弱勢團體的補助經費,更惡化縣府。 但昨天又 。 老年农民福利津贴暂行条例国民年金#老年基本保证年金(年 ... 於 td.milliondollarquartetlive.co.uk -

#38.老農津貼排富條款擬修法 - 臺南市大台南不動產開發商業同業公會

行政院會通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案,將申領老農津貼的排富規定調整與國民年金老年基本保證年金的標準一致,後續將送立法院審議。 行政院農業委員會輔導處 ... 於 tnh.org.tw -

#39.【農保放寬應有排富條款】 今天立法院經濟委員會審查農民 ...

65歲後,就可領取 老農 津貼,若今年修法限制在45歲以下,就可以完全排除領有18%之退伍軍人。 議題2 :年滿55歲以上,耕地被徵收後,得繼續加保我也是支持農 ... 於 www.facebook.com -

#40.放寬老農津貼請領排富條款土地公告現值破500萬可續領 - 風傳媒

立法院會今(18)日三讀通過《老年農民福利津貼暫行條例》第四條條文修正案,微幅放寬老農津貼的排富標準。未來房屋、土地沒有增加的老農,將不受價值 ... 於 www.storm.mg -

#41.老農津貼- 維基百科,自由的百科全書

2013年1月起,實施排富規定(排富條款),排新不排舊。 2014年7月16日起,修訂農保需滿15年以上之資格。 於 zh.wikipedia.org -

#42.老農津貼暫行條例-排富條款 - 永康區農會

但存款本金的利息及股票的股利所得則納入非農業所得必須計入。 老農沒有農舍,只有自住房屋一棟600萬元,是否將被排富? 對於沒有農舍的老農, ... 於 www.farm.org.tw