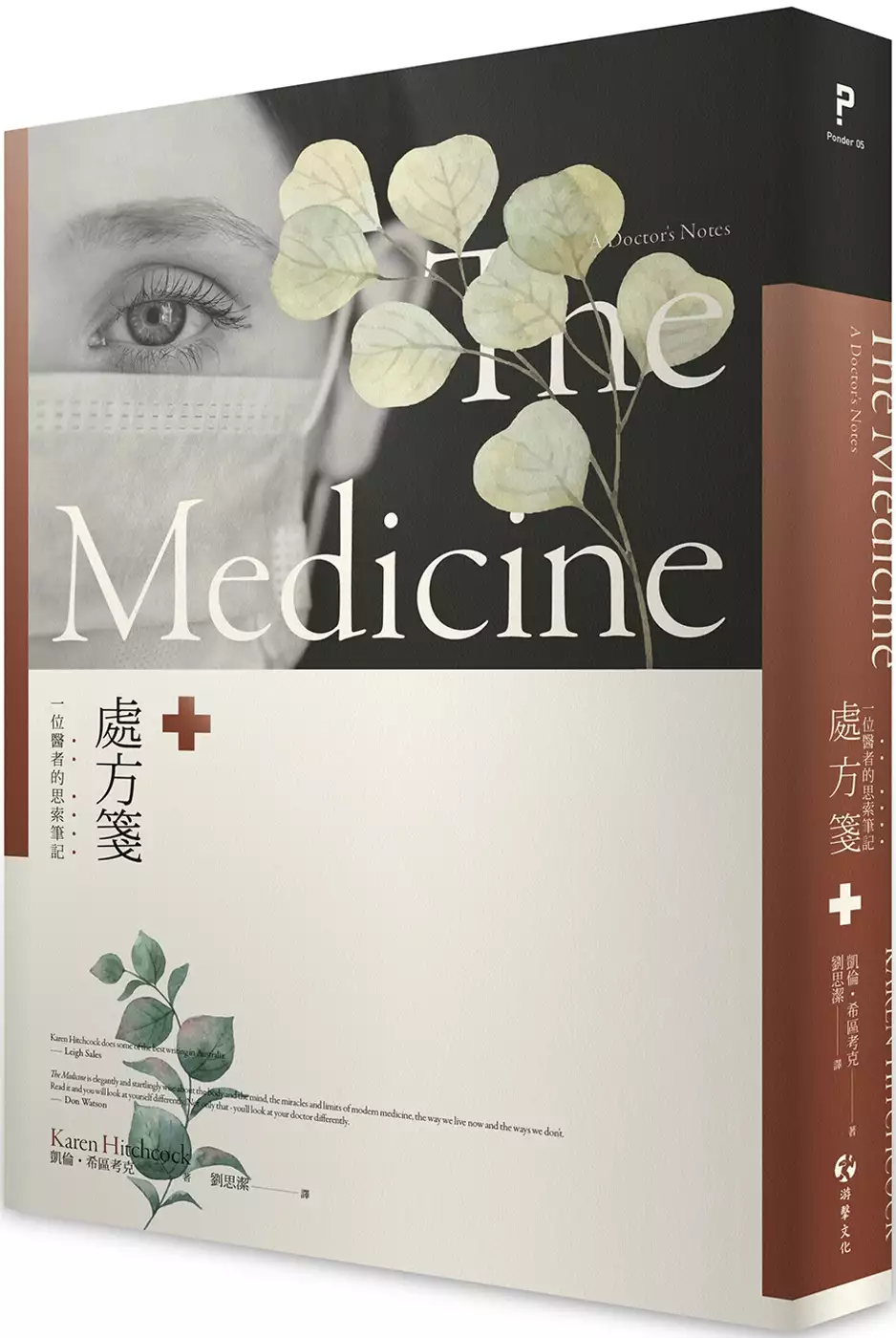

自費戒癮治療的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦KarenHitchcock寫的 處方箋:一位醫者的思索筆記 和深作秀春的 裸眼革命:最新、最正確護眼知識,超級醫師教的32個視力回復法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站張庭綱醫師- 臺中 - 台中榮總也說明:... (躁鬱)長效型針劑治療憂鬱與焦慮患者整合藥物與認知行為治療酒癮病患戒癮藥物與治療模式施用非法物質個案戒癮藥物與處遇治療司法精神鑑定(法院、地檢署或自費委託)

這兩本書分別來自游擊文化 和悅知文化所出版 。

中央警察大學 警察政策研究所 章光明、張淵菘所指導 王姿文的 酒駕再犯防制策略之研究-警察觀點 (2019),提出自費戒癮治療關鍵因素是什麼,來自於酒後駕車、犯罪預防理論、再犯、警察觀點。

而第二篇論文嶺東科技大學 財經法律研究所 曾勝珍所指導 宋淑華的 監獄收容人醫療人權之探討 (2019),提出因為有 醫療人權、健康權、醫療健保、健康監獄的重點而找出了 自費戒癮治療的解答。

最後網站戒癮治療則補充:戒癮治療 與觀察勒戒. 2022-03-15. 依照現行的毒品危害防制條例規定,第一次施用第一、二級毒品被查獲,或是三年後再犯者(也是距離上一次被抓已經超過三年) ...

處方箋:一位醫者的思索筆記

為了解決自費戒癮治療 的問題,作者KarenHitchcock 這樣論述:

一位醫者開立的另類處方箋, 寫給也會生病的自己、行醫生涯中交會的病人、 身處其中的醫療體制,以及心心念念的社會世界。 「這些短文和隨筆都寫於清晨時分,在我窗外街上的電車開始隆隆行駛之前,在大家都還沒醒來的時候。這段時間是我的額外空間,讓我有機會安靜思考,我們身處在會產生某種揮之不去的背景雜音的醫院繁忙中,究竟是在做什麼。……記憶中那個在醫院裡的我,就像個玩著裝扮遊戲而上氣不接下氣的小女孩。然而,那時所留下的白紙黑字,證明了我還能夠保有一些零星的思考時間。」 希區考克醫師在熙來攘往的公立醫院裡服務,與背負著各樣生命故事的病人相遇,包括一心依賴藥物而拒絕做出生活改變的中年女士、

堅信靈氣療法而導致嚴重肺炎的年輕男子、只能從食物獲得慰藉的孤獨暴食症患者、做過多項檢查卻找不出問題所在的絕望病人、因各專科推諉收治而被懸置在急診處的未分類病患。這些揪心的交會經驗,令她寫下深刻的行醫體悟:「醫師坐在診療椅上,面對的並不是腎臟和心臟,而是複雜、有衝突又不完美的受苦之人。」 除了凝視眼前的病人,她也不斷回望自身的生命經驗,像是恣意吸菸與探索非法藥品的混亂青春期、從文科生轉變為醫學生的心路歷程、在宛如「男士俱樂部」的白色巨塔裡懷抱性別意識、自己也需要「過度檢查」才能安心的時刻、到偏鄉醫院服務目睹的光怪陸離現象、被病人家屬無理指控的椎心之痛、主治病人在自己的醫療決策下過世的巨大

失落。 她還從各種視角來思索醫療體制本身,以及醫療與社會的關係,諸如大型藥廠與執業醫師的糾纏關聯、主流醫學和另類醫療的整合辯證、將社會問題簡化成醫療問題的後果、反毒大旗下的藥物禁令與大麻研究、醫療的消費者模式對醫病關係的衝擊、醫學院挑選入學生的機制設計、醫療資源的城鄉差距、戴口罩的公民義務與疫苗分配的正義問題、疾病篩檢的效果及迷思、全民健康照護體系與私人醫療保險的競合。 曾獲文學獎的希區考克醫師以她的敏銳心靈及生花妙筆,寫下見聞過的醫院風雲和世間百態。這些時而哀傷動人、時而幽默慧黠、時而批判反諷的細膩文字,顛覆了主流的論述與思維框架,為我們開啟一扇又一扇的思索之窗。 專文推

薦 劉介修∣成大醫院高齡醫學部主治醫師、英國牛津大學社會政策博士 共感推薦 「醫生對於你而言,是如何的存在?透過本書,身為醫師的作者紀錄下工作過程的反思與感受。她成功還原白袍外立體的樣貌──不只是求學時遙望其校排名背影的同學,不只是在診間冷靜聽人揭露身體秘密的專業訓練者,醫者是人,於是她/他腦中運作專業判斷時,必定同時也有思考、感受生成。它們必然帶來稜角、限制,卻也使醫療與制度、與社會、以及與各個生命經驗產生雙向連結及互動。 作者Karen,使人想起約翰•伯格的《幸運者:一位鄉村醫生的故事》。『有的醫生是手藝人,有的醫生是政客,有的醫生是實驗員,有的是慈善長官,有的是商

人,還有的是術士,不一而足。但也有一類醫生,如同船長,在好奇心的驅使之下,想要體驗世間一切可能。』」——朱剛勇(人生百味共同創辦人、《街頭生存指南》共筆作者) 「人類很容易對自身職業感到麻木,所以我們身體裡的種種災難,對忙碌的醫師來說,通常只是日復一日的例行工作。不難察覺的是,工作超時的專家有時候對你我的病痛難掩厭煩──就醫求診時頻頻出現的各種負面感受,正是打開這本《處方箋》的最佳理由。 澳籍作者希區考克醫師,用她那帶著文學詩意的筆,寫下富於人性的醫療現場觀察;也反思肥胖、成癮、焦慮背後的社會困境。她有種尖銳的誠實,『全科醫師最厲害的技能之一,就是有辦法區分憂傷的人和生病的人。』可

是也有一種沁人的悲憫,『我們把一些人安置在養護之家,那個地方加速他們的認知和身體衰退。』也許環繞你我的各種疾病或不健康,除了病理性的調適以外,同時也不能缺少這樣一本,反思健康政治、洞悉醫病矛盾的另類醫療散文。」——林運鴻(文字工作者) 「幾年前還在急診服務的時候,曾聽同事轉述一位病人在得知看診醫師前去上廁所的當下,說出:『蛤?醫生也會放尿(pàng-jiō,意指解小便)喔?』的回應。像這樣不經意脫口而出的玩笑話,正反映出醫師在社會大眾心目中是足以抵制命運轉輪的神格化的存在。然而醫師也不過是跟每個人一樣,有血有肉、對生命有過困頓和猶疑的平凡人。凱倫•希區考克身為一名比一般人有更多機會目睹

人生中各式各樣苦難的臨床工作者,她對醫療現場的照護實作有著深刻的思辯及反省。而透過這樣的反省,也讓我們更加體會到醫師做為一個『人』的脆弱及有限性。她並且一再地告訴我們,生活極其不易而心靈是多麼需要被妥善地照顧,一昧簡化地開藥和安排檢查絕對不會是解決問題的辦法。」——陳俐伊(個案管理師、陽明大學科技與社會所碩士) 「對於社會大眾而言,穿上白袍的醫生,有如擁有可以解釋身體疾患、消滅病痛的專業權杖。在練習操演權杖的過程中,醫生似乎時常理所當然被視為『拯救生命』甚至解決各種社會健康問題、高不可攀的「英雄」。然而,當醫生逐漸成為被社會形塑與賦予期待的權威角色,『機智的醫生生活』在醫治疾病到助人求

生之間,如何思考各種生命狀態的意義價值?《處方箋》作者希區考克醫生,就像是卸下白袍的友人,以廣闊而犀利的『局內人』的視角,娓娓道來醫界人生日常百態與所處社會的關係。本書不只映照出醫者在各種診療現場、在醫療體系、市場力量與多元社會價值之間,每日面對生命政治衝突與抉擇中生活的個人處境,作者也引領讀者深入淺出地反思醫療作為解方的多重意涵。」——陳懷萱(臺灣大學創新設計學院專案助理教授、百工裡的人類學家共同創辦人) 「原是念英文系的作者,進了澳洲第一所不單以分數作為評量標準的紐卡所大學(University of Newcastle)醫學院,成為臨床醫師。這本結合批判觀點與醫學臨床經驗的醫師生

命敘事,透過一位女醫師的視野,讓我們深入反省老化、死亡、肥胖、憂鬱症的醫療現場,是如何扣連到當代的社會、文化、醫療制度與保險、國家政策、跨國藥廠乃至於新自由主義的市場邏輯。對作者而言,醫療現場是相互主體性存在,醫師的決策往往超越教科書式的一套標準答案,打破非黑即白、人文社會科學與實證醫學彼此的隔閡。這本書對生命、醫療與現代社會文化交織的複雜性,提供了睿智與犀利的思考。」——蔡友月(中研院社會所副研究員、中研院人文講座(陽明、國防、北醫)授課老師)

酒駕再犯防制策略之研究-警察觀點

為了解決自費戒癮治療 的問題,作者王姿文 這樣論述:

我國於近幾年來不斷修法加重酒後駕車的處罰,並再加上警方的加強取締之下,但還是不時有酒駕傷亡事故的發生,更造成社會輿論一片撻伐,引發國人對於我國酒駕相關策略作為之質疑,因此,本論文彙整過去酒駕的數據資料,再運用相關的犯罪預防理論,去探討重複發生的酒駕問題,得出如要有效地防制酒駕問題,應針對酒駕再犯成因做出策略回應,才能有效降低酒駕再犯。 本文試圖從基層警員之觀點出發,提供未來制定我國酒駕再犯政策政策之方向,故選取十位新北市警員作為訪談之對象,以質性訪談的方式探討酒駕再犯成因與再犯之特性,並且依據相關犯罪預防理論及酒駕數據文獻,做出訪談題綱,透過第一線執行取締酒駕勤務警員之訪談,於攔查酒駕過程

中與酒駕再犯者實際相處之感知,分析出執行取締酒駕再犯防制作為之結論與建議。依據所訪談得到結論,僅嚴刑峻罰之策略對酒駕再犯恫嚇效果不大,而酒駕再犯成因複雜非單一性可以解釋,本論文將酒駕再犯者大抵分為兩大類-僥倖者與酒癮者,針對僥倖性酒駕再犯必須加強社會鍵功能,強化自我的控制能力,針對酒癮性再犯除了讓其接受短期式的酒癮戒治外,更應注重長期式矯正監督等社會性處遇,持續地給予酒癮者戒治的壓力與關注。所得研究如下:1、在立法策略:應多面向之策略防制酒駕再犯;2、在教育策略:讓酒駕再犯者了解生命價值的意義;3、矯正策略:除了短期的酒癮戒治,更應加上長期式社區監督處遇,持續給予酒癮者關注壓力,使其澈底脫離酒

精養成之環境,4、未來策略之建議:台灣交通工具特性與國外有所不同,在沿襲國外防制再犯之策略時,應可考慮給予不同程度之懲罰,以達成防制酒駕再犯為目的,避免造成更多社會經濟家庭問題。關鍵字:酒後駕車、犯罪預防理論、再犯、警察觀點

裸眼革命:最新、最正確護眼知識,超級醫師教的32個視力回復法

為了解決自費戒癮治療 的問題,作者深作秀春 這樣論述:

視力的品質,決定你生活的品質! ★全球最佳眼外科醫師最高殊榮「克里欽格紀念獎」受獎醫師! ★最簡單的視力保護習慣,打破傳統錯誤迷思! 你是否最近常加班,眼壓過重、感覺疲勞? 10分鐘看一次手機,眼睛泛紅又乾澀? 出差旅行中,仍須帶著電腦準備會議資料? 你知道人類平均壽命已逼近90歲, 卻可能不知道眼睛的使用年限不到70! 眼睛是身體唯一裸露的臟器,而控制視覺的是「大腦」, 視力在20歲達到頂峰,之後便持續下滑, 年過40外表年輕者大有人在,但老花眼和白內障則是不可逆的老化。 一出生即每天使用智慧型手機的現代人們, 於成年後,很多可能都

已罹患需要動眼科手術的眼部病變。 【極致護眼的科學實踐版】 本書提供了如何讓雙眼不靠手術就能恢復視力、避免視力持續惡化的32種方法,讓你能在日常中重新找回輕鬆看遠、看近的活力。 以及全球都在實踐的「裸眼革命」最新知識,即使活到百歲,依舊明目將不再是夢想。 打破迷思1‧多做眼球操可以改善視力? 劇烈轉動眼球,等於用力搖晃眼內的玻璃體纖維,不僅對眼睛毫無助益,甚至可能引發視網膜剝離。 打破迷思2‧太陽眼鏡要選黑色的才有效? 選擇醫療用的淺黃色太陽眼鏡才是正解。黑色的太陽眼鏡會使瞳孔放大,而非保護眼睛。 打破迷思3‧只有年過四十的人才會有老花眼

? 年過二十眼睛的調節力就開始下降,如果持續長時間滑手機,不到三十歲就老花眼的機率會大幅提升。 打破迷思4‧多吃藍莓對眼睛有益? 藍莓具有抗氧化作用,對眼睛的幫助尚未得到醫學證明。真正對眼睛有益的是富含「葉黃素」的食物。 專業推薦 怪奇事務所_所長 林于皓醫師_和欣視光眼科診所院長 姚詩豪_大人學共同創辦人 陳瑩山醫師_中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任

監獄收容人醫療人權之探討

為了解決自費戒癮治療 的問題,作者宋淑華 這樣論述:

世界衛生組織「健康監獄」指引,內容敘述收容人雖人身自由受限制,但其醫療權益應與一般民眾受同等重視,醫療人員為其服務時,並非與其當成收容人,而是應當成是病人。由此可知,國際上對收容人醫療人權之重視已為普世價值。本文是以探討我國憲法所保障的健康權 、 收容人醫療人權為目的,配合 本文 監所職場經驗,對各類特殊收容人處遇的分析,溯源矯正機關收容人在時空背景轉換下所接受醫療照護的演進變化,特別是在矯正機關持續努力後, 2003 年終將收容人納入二代健保,使監所全面挹注健保資源,晉升為世界潮流「監所健康主流化」之一員後,監獄行刑 法中對收容人醫療人權之保障。 然面對監所擁擠之超收環境、社

會犯罪多元下嚴峻刑事政策轉變,以及高齡社會化之來臨,監所面臨收容人長刑期及高齡化已成趨勢,現況酒駕與煙毒麻醉藥品氾濫,據法務部統計資料, 107 年收容人當中高達 49.6 %為吸食或施打毒品者。而收容人來處、生活習性不同且複雜,其所造成之戒斷症狀與所衍生之疾病定比常人多。加上服刑時間長,身、心、靈狀況日益衰退,倘於獄中未受妥適醫療照護,不論出獄與否,都將造成監獄及社會後續之沉重負擔。是以,矯正機關有照護收容人健康之責,然收容人 納 入健保後,雖提升其醫療照護權 益,但就醫自由權礙於相關法律規定亦受到部分限縮。 本文從理論、政策、執行三方面明瞭矯正機關對收容人整體醫療保健照護問題,以及相

關法律之規定內容與實踐,應用文獻分析及蒐集資料,以臺中監獄中部醫療專區收容人醫療行為施行之實務概況,針對監所對收容人醫療照護的利用及處遇結果,以其不足處做出建議,期望為本國收容人醫療人權的提升更進一步。

想知道自費戒癮治療更多一定要看下面主題

自費戒癮治療的網路口碑排行榜

-

#1.強制戒治」、「附戒癮治療的緩起訴處分」,分別適用於哪種 ...

撰文:高雄律師,王瀚誼律師事務所。 大家好,我們今天要來和大家討論,關於與吸食毒品相關的「觀察、勒戒」、「強制戒治」、「附戒癮治療的緩起訴處分」三種制度, ... 於 www.wlaw.tw -

#2.發言紀錄 - IVOD

第三個部分是因為現在戒癮治療一般都是被告要自費,所以可能要考量被告的經濟能力是 ... 陳委員椒華:司長講的這些理由就是我們其實有法,但是地檢署裁定要進行戒癮的 ... 於 ivod.ly.gov.tw -

#3.張庭綱醫師- 臺中 - 台中榮總

... (躁鬱)長效型針劑治療憂鬱與焦慮患者整合藥物與認知行為治療酒癮病患戒癮藥物與治療模式施用非法物質個案戒癮藥物與處遇治療司法精神鑑定(法院、地檢署或自費委託) 於 www.vghtc.gov.tw -

#4.戒癮治療

戒癮治療 與觀察勒戒. 2022-03-15. 依照現行的毒品危害防制條例規定,第一次施用第一、二級毒品被查獲,或是三年後再犯者(也是距離上一次被抓已經超過三年) ... 於 a-tipico.pt -

#5.戒癮不孤單醫療來幫你藥物成癮防治宣導 - YouTube

藥癮造成的腦傷在初期都是不知不覺的,因此發現有毒品成癮的狀況,就要盡速就醫,藉由專業醫療協助獲得 治療 。 需要尋求 戒癮 資源時: 至全台指定藥 ... 於 www.youtube.com -

#6.戒癮治療流程

戒癮治療 與觀察勒戒. 2022-03-15. 依照現行的毒品危害防制條例規定,第一次施用第一、二級毒品被查獲,或是三年後再犯者(也是距離上一次被抓已經超過三年),應給予戒癮治療 ... 於 michielsenschilderwerk.nl -

#7.「自費勒戒」+1 - 藥師家

「自費勒戒」+1。相較於觀察勒戒、強制戒治須進入相關處所,戒癮治療僅須按時至醫院接受治療並履行須遵守之事項,可說是保有較高的人身自由。 於 pharmknow.com -

#8.一起讀判決|土豪哥的觀察勒戒與柯震東的戒癮治療一樣嗎?

土豪哥朱家龍因吸毒被送進戒治所觀察勒戒2個月,柯震東則是自費到醫院戒治。 ... 今天最高法院刑事庭透過徵詢程序,做成一個關於戒癮治療跟觀察勒戒的 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#9.【辦案事蹟】聲請戒癮治療緩起訴處分 - 鈞誠法律事務所

本件當事人一時失慮,誤涉法網吸食毒品遭檢警調查,惟被告並未吸食毒品成癮,並願意自費參加為期一年之衛福部非鴉片類藥癮治療補助計畫,以求自新。 於 www.jclaw.com.tw -

#10.戒癮治療

荷旺企業有限公司; 吸毒者要自費到醫院進行療程; 喝酒能夠澆愁? 會做施用一、二級毒品的戒癮治療; 開庭獲得戒癮治療之後. 戒癮治療什麼是戒癮治療? 於 zukunft-mieders.at -

#11.成癮防治- 高雄市立凱旋醫院

凱旋醫院之戒癮疾患治療內容. * 問:凱旋醫院提供戒癮疾患病人那些醫療服務? ... 請參考凱旋醫院成癮戒治病房自費住院醫療費用收費說明. 於 ksph.kcg.gov.tw -

#12.沒販毒只吸毒是病人自費戒癮非「除罪化」 - 上報Up Media

他表示,單純施用毒品的人病人化,不是豁免刑事責任,而是進入戒癮治療程序,才不追究刑罰。例如初犯可緩起訴,或聲請法院裁定進入看守所觀察、勒戒、 ... 於 www.upmedia.mg -

#13.觀察勒戒與毒品戒癮緩起訴處分之間的選擇

甲對法院裁定不服提起抗告,主張其雖不否. 認施用毒品之事實,但因受人類後天免疫不全病毒感染就醫治. 療中,且已自費接受毒品戒癮治療,若執行觀察勒戒將剝奪其. 受醫療 ... 於 www.angle.com.tw -

#14.勒戒與戒癮治療差在哪裡?想聲請戒癮治療要怎麼做?

第一次施用大麻或其他第一、二級毒品被抓到,或是5年後施用再犯的時候,會面臨到去勒戒或是可以聲請戒癮治療的時刻,到底兩者差在哪裡?想要聲請戒癮治療要怎麼做呢? 於 bettercallzoe.com -

#15.「自費戒癮」相關新聞 - CTWANT

台北地檢署調查時,顏坦承持有大麻電子煙,是在微風南山裡面的夜店向不認識的外國人購買,檢察官16日給予顏緩起訴,期限2年,命他須赴台北市聯合醫院松德院區自費戒癮治療 ... 於 www.ctwant.com -

#16.戒毒專科 - 清海醫院

戒毒|戒毒丁基原啡因替代療法|海洛因戒治|毒癮. ... 幾乎每一個毒癮者都想要戒毒,而替代療法是藥癮治療的方式之一。 ... 本院丁基原啡因門診為自費門診。 於 www.chinghaih.com -

#17.政府有補助安心戒癮路 - TYCG

戒除毒品可尋求醫療協助,治療費用經醫師評估後有機會享有補助。毒品造成的成癮是種腦部功能失調的疾病,與高血壓、糖尿病等慢性病一樣都需要穩定治療 ... 於 www.tycg.gov.tw -

#18.戒癮治療

戒癮治療 與觀察勒戒. 2022-03-15. 依照現行的毒品危害防制條例規定,第一次施用第一、二級毒品被查獲,或是三年後再犯者(也是距離上一次被抓已經超過三年),應給予戒癮治療 ... 於 unimakslinieki.lv -

#19.高雄市立大同醫院- 藥癮醫療資源

衛生福利部近幾年來與醫療單位合作,成立了各式藥癮戒治機構、替代治療執行機構以 ... 補助方案」的推行,可以「部分」補貼民眾自費藥癮醫療的費用,協助加強治療 ... 於 www.kmtth.org.tw -

#20.戒癮治療 - 國立陽明交通大學附設醫院

一般精神科-戒癮治療 · 你曾經覺得必須要減少喝酒的量嗎? · 你會因為別人批評你喝酒而感到生氣嗎? · 你會因為喝酒而感到罪惡嗎? · 你會一大早醒來就需要 ... 於 www.hosp.nycu.edu.tw -

#21.搞懂戒癮治療、免除被觀察勒戒| 王聖傑律師/毒品免費法律諮詢網

戒癮治療 之實施對象,為施用第一級及第二級毒品者 ... 目前戒癮治療不屬於健保給付範圍,故需自費參加,醫療費用會依據每家醫療院所之治療收費項目略有不同。 於 www.lawfree.info -

#22.毒品戒癮治療實施辦法及完成治療認定標準 - 全國法規資料庫

戒癮治療 之實施對象,為施用第一級及第二級毒品者。 被告有下列情事之一時,不適合為附命完成戒癮治療之緩起訴處分。但無礙其完成戒癮治療之期程者,不在此限:. 於 law.moj.gov.tw -

#23.111年6月緩起訴處分第一、二級毒品戒癮治療說明會...

「緩起訴處分毒品 戒癮治療 」為結合司法與醫療行為之 多元司法處遇計畫,將戒毒療程納入緩起訴 ... 意 自費 」參加毒品 戒癮治療 及充分配合及遵守或履行規 於 ms-my.facebook.com -

#24.戒癮治療

正宗萬巒林家豬腳; 吸毒者要自費到醫院進行療程; 喝酒能夠澆愁? 會做施用一、二級毒品的戒癮治療; 開庭獲得戒癮治療之後. 戒癮治療什麼是戒癮治療? 於 abrazivi.lv -

#25.戒毒問答集-澎湖縣西嶼鄉衛生所

替代療法是針對一級毒品,如海洛因、嗎啡等使用者的戒癮治療方法。 ... 以目前來說,美沙冬替代療法並不屬於健保給付範圍,需自費參加,一年之醫療費用會依據每家醫療 ... 於 event.penghu.gov.tw -

#26.戒癮治療 - Arbola

戒癮治療 . 處遇有哪些? 2022-12-14. 亮麗時尚美學; 吸毒者要自費到醫院進行療程; 喝酒能夠澆愁? 會做施用一、二級毒品的戒癮治療; 開庭獲得戒癮治療之後. 於 arbola.it -

#27.戒癮治療

牛將軍方向盤; 吸毒者要自費到醫院進行療程; 喝酒能夠澆愁? 會做施用一、二級毒品的戒癮治療; 開庭獲得戒癮治療之後. 戒癮治療什麼是戒癮治療? 於 271417852.villiger-feuerschutz.ch -

#28.二級毒品戒癮治療費用的推薦與評價,FACEBOOK

二級毒品戒癮治療費用在例確立了緩起訴處分附命戒癮治療- Facebook 的評價; 二級毒品戒癮治療費用在毒癮戒斷可採自費治療2萬起跳-民視新聞- YouTube 的評價. 於 law.mediatagtw.com -

#29.財團法人臺灣更生保護會> 服務介紹> 安置處所> 戒除煙毒酒癮類

分會 機構名稱 性別 收容名額 聯絡電話 士林分會 士林向日之家 男 8名 02‑28332699 苗栗分會 苗栗戒毒村 男 8名 037‑361120 臺中分會 台中馨園(毒癮戒治) 女 10名 04‑22236240 於 www.after-care.org.tw -

#30.111年度臺南市「為愛戒癮迎來好孕」 藥癮孕產婦照護補助計畫

(一) 設籍本市且有意願接受藥癮戒治女性,倘申請孕產期補助項目,需檢附媽媽 ... (二) 臺南市政府衛生局合作之心理諮商所或心理治療所. 六、補助項目. 於 admin.twtainan.net -

#31.衛生福利部111年藥癮治療費用補助方案- 心理健康司

衛生福利部111年藥癮治療費用補助方案. 資料來源:心理健康司; 建檔日期:110-12-30; 更新時間:111-10-01. 附件下載. 111年度藥癮治療費用補助方案0601修訂(PDF格式). 於 dep.mohw.gov.tw -

#32.當前緩起訴附命戒癮治療資源配置與整合之現況分析與芻議

2008年毒品危害. 防制條例部分條文修正案,明定緩起訴. 附命戒癮治療(簡稱緩護療),讓施用毒. 品之人可以不用送進戒治處所進行觀察勒. 戒與戒治,相反地,是由檢察官以附 ... 於 cdj.sfaa.gov.tw -

#33.戒癮治療療程

認識酒癮戒治. 其次是認知行為治療,對於戒除酒癮的動機二、戒癮治療:. 吸毒者要自費到醫院進行療程. 在一定的期間內,依照醫院的指示固定回診. 這兩者的 ... 於 raidecar.es -

#34.施用毒品的戒癮治療可以取代觀察勒戒嗎?(文:洪宗暉;編輯

檢察官亦可根據刑事訴訟法第253之2第1項第6款規定,對施用毒品者為附條件之緩起訴處分,但施用毒品者需自費進行戒癮治療。前者毋庸為任何花費,但卻會 ... 於 www.cdlaw.com.tw -

#35.戒癮治療門診幫助成癮者成功回歸社區生活| 新聞稿| 訊息專區

完成一年地檢署的指定戒癮療程後,回到竹北院區的精神科門診繼續治療,對自己生活也感到較為踏實。 新竹臺大分院精神醫學部陳正哲醫師表示,個案的違法 ... 於 www.hch.gov.tw -

#36.藥癮戒治機構及替代治療(丁基原啡因) 服務流程 - 雙和醫院

藥癮治療目前非健保給付項目,看診須全程自費,並視個案狀況由醫師評估是否申請衛生局補助經費。 針對海洛因成癮患者,本院目前提供丁基原啡因替代治療,暫無美沙冬替代 ... 於 www.shh.org.tw -

#37.金陽自費就醫戒毒緩起訴確定- 社會- 自由時報電子報

藝人「瑤瑤」郭書瑤的男友金陽,去年被查獲吸食大麻,台北地檢署予緩起訴2年、義務勞務40小時,並自費戒癮治療1年,檢方依職權提出再議,高檢署今駁回再議,全案確定。 於 news.ltn.com.tw -

#38.認識酒癮與戒治服務 - 屏東縣政府衛生局

認識酒癮戒治☆酒癮治療的第一步,一般是使用藥物治療,給予適當的抗焦慮鎮定及抗憂鬱劑,可以降低酒精戒斷. ... (除屏東縣合作治療機構可申請補助,其餘機構須自費) 於 www.ptshb.gov.tw -

#39.戒癮治療觀護人

用一篇文章告訴你關於勒戒、戒癮治療的大小事! 勒戒觀察勒戒是在施用毒品後,依據毒品危害防制法第20條第1項的規定,由檢察官向法院聲請裁定讓吸食毒品的 ... 於 palestrabodyharmonyancona.it -

#40.藥酒癮防治中心 - 花蓮慈濟醫院

(1)衛生教育諮詢服務。 (2)門診治療。(包括初診、複診及藥癮戒治特別門診) (3)全日住院治療。 於 hlm.tzuchi.com.tw -

#41.「戒癮治療」醫療新聞 - 中國醫藥大學附設醫院

酒精與一般成癮性藥品的不同之處,在於酒是經常出現在社交與慶祝場合的飲料,適量 ... 香菸、檳榔等合法濫用物質與新興毒品,在臨床上的戒癮治療是一門相當大的挑戰。 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#42.幫助藥癮者重返健康人生嘉縣最高補助4萬| 觀傳媒 - LINE TODAY

... 戒治者354人,未接受治療341人,有200人接受藥癮治療補助佔56.4 %,自費戒治者5人,藥癮治療非全民健康保險給付項目,為提升藥癮者接受治療意願, ... 於 today.line.me -

#43.認識藥酒癮 - 國軍桃園總醫院新竹分院

☑️替代療法(丁基原啡因):為一級海洛因的替代療法,減緩海洛因藥癮者的戒斷症狀。其藥效長,經醫師評估及個人狀況可延長2-3服藥一次。 ☑️非藥物治療:物質濫用者通常 ... 於 813.mnd.gov.tw -

#44.111年酒癮治療費用補助方案 - -新竹市衛生局

法院裁定家庭暴力加害人處遇計畫之戒酒治療個案。 ... (3)緩起訴附命戒癮治療 ... (1)限補助非健保給付之自費酒癮治療費用,並採「部分」補助方式,未由本方案補助之 ... 於 dep.hcchb.gov.tw -

#45.107年臺南市非鴉片類物質成癮者戒癮治療補助辦法 - 玉井區公所

指定藥癮戒治機構 美沙冬 丁基原啡因 非鴉片類補助 跨區給藥 一級緩起訴 二級... 國立成功大學 醫學院附設醫院 V V V V V V 高雄榮民總醫院臺南分院 V V V V V 衛生福利部嘉南療養院 V V V V V V 於 www.yujing.gov.tw -

#46.刑事聲請戒癮治療流程與分析,一 - 法律諮詢家

刑事聲請戒癮治療流程與分析 · 1、警方會將當日採集的尿液送驗,確認是否有施用毒品的反應,若是陽性反應,將會將整個卷宗及驗尿報告移送到地檢署(需要一段時間) · 2、檢方收 ... 於 www.law110.com.tw -

#47.酒癮戒治處遇服務補助條件 - 奇美醫療體系-衛教資訊網

經法院裁定應執行家庭暴力加害人處遇計畫-戒癮治療或戒酒認知教育輔導之加害人。 ... 每次門診補助藥品費及其藥事服務費9成,個案須自費1成。 衛福部的酒癮補助項目 ... 於 www.chimei.org.tw -

#48.成癮戒治治療門診- 成大醫院精神部

本院配合於96年3月成立美沙冬替代療法戒治門診,成立初期以治療一級管制藥品海洛因毒癮患者為主。近年隨社會環境變動,開始收治二、三級管制藥品成癮、酒癮與網路成癮 ... 於 psy-med.ncku.edu.tw -

#49.柯震東吸大麻案緩起訴2年自費戒癮 - 公視新聞網

檢察官'審酌'柯震東是初犯,也坦承犯行,犯後態度良好,也在收到醫院評估之後,確認適用戒癮治療,今天將全案偵結,柯震東、緩起訴2年,條件是自費到醫院 ... 於 news.pts.org.tw -

#50.人生的100萬從上大學開始 - 第 81 頁 - Google 圖書結果

... 課程跟不上,乾脆退學自費赴美國留學了,一年後因病回國治療,又放棄了美國的學業。 ... 他清楚地知道自己在做什麼,知道已經或可能造成的傷害,甚至知道去戒癮求學, ... 於 books.google.com.tw -

#51.二級毒品戒癮治療 - Sitcclazio

撰寫戒癮治療聲請狀,獲判緩起訴: 小楷法律諮詢許文鐘律師後,委請許文鐘毒品律師替 ... 附命完成戒癮治療的緩起訴處分,要求被告在一年內自費到醫療院所撰寫戒癮治療 ... 於 639709709.sitcclazio.it -

#52.社區發展季刊137期 - Google 圖書結果

... 是唯一在監獄中設置醫院為受刑人治療疾病的監獄,因此情況較為特殊,其衛生科亦比照一般醫療院所,設有社工員。受刑人在服刑期間,因未投保健康保險,因此必須自費支付 ... 於 books.google.com.tw -

#53.臺北榮民總醫院桃園分院

主題專區 · 我們提供舒適良好的安置地點,適當服務及資源連結,使病患在出院後得到良好及持續性照護 · 懷抱慈愛、關懷與同理心的「慈心精神」,提供地方民眾更完善之醫療服務 ... 於 www.tyvh.gov.tw -

#54.吸毒被抓,還有緩刑的可能---戒癮治療 - 法律諮詢網

因此還有另外一個處理的方式,不需進入勒戒處所觀察、勒戒,而是給予行為人緩起訴,並在指定期間與特定醫療院所自費進行戒癮治療流程,定期向觀護人 ... 於 www.thelawyer.tw -

#55.戒癮治療流程 - Shake Up

其實戒癮治療不只有自費去醫院這個選項. 債務協商、各類重大刑事案件、妨害自由、傷害罪、恐嚇取財 ... 戒癮治療什麼是戒癮治療? 如果是施用第一、二級毒品 ... 於 shake-up.it -

#56.自費勒戒 什麼是戒癮治療? - 建律 | 藥師+

相較於觀察勒戒、強制戒治須進入相關處所,戒癮治療僅須按時至醫院接受治療並履行須遵守之事項,可說是保有較高的人身自由。雖然檢察官係以 ...。 於 pharmacistplus.com -

#57.外交、國防及法務篇 - 行政院公報資訊網

二、訂定依據:毒品危害防制條例第24 條第3 項。 三、 「毒品戒癮治療實施辦法及完成治療認定標準」草案如附件。本案另載於全國法規資. 於 gazette.nat.gov.tw -

#58.藥癮戒治:阿雄的故事 - 臺南市政府衛生局

以目前來說,戒癮治療並不屬於健保給付範圍,需自費,一年大約新台幣4萬多元,依據每家醫療院之收費項目而略有差別。但政府為鼓勵藥癮者勇敢戒除毒癮, ... 於 health.tainan.gov.tw -

#59.毒品戒癮治療實施辦法及完成治療認定標準 - 植根法律網

戒癮治療 之實施對象,為施用第一級及第二級毒品者。 被告有下列情事之一時,不適合為附命完成戒癮治療之緩起訴處分。但無礙其完成戒癮治療之期程者,不在此限: 一、緩 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#60.嘉縣補助藥癮戒治-助返健康人生 - 嘉義縣衛生局

嘉義縣爭取「藥癮治療費用補助方案」,補助藥癮患者未滿18歲每位全年度4萬元;18 ... 藥癮戒治者354人,未接受治療341人,有200人接受藥癮治療補助佔56.4 %,自費戒治 ... 於 cyshb.cyhg.gov.tw -

#61.戒癮治療

吸毒者要自費到醫院進行療程. 在一定的期間內,依照醫院的指示固定回診. · 喝酒能夠澆愁? 在臺灣,除了酒駕、酒架常釀成家庭悲劇等社會2.戒癮治療. · 會做施用一、二級毒品 ... 於 est2020.ch -

#62.從藥物治療到戒酒互助會,台灣酒癮戒治的漫漫長路 - 報導者

「酒癮治療在健保裡面是沒有給付,醫院不願意去做,(醫院)又何必要花錢在這方面?」 方俊凱指出,現在大家普遍想法仍停留在喝酒就是要自費戒癮,而沒有 ... 於 www.twreporter.org -

#63.蔡正傑/吸毒毀一生!戒癮治療換緩起訴 - ETtoday新聞雲

(法律,司改人權,蔡正傑,台灣司法人權進步協會,毒品,戒癮治療,再犯,反毒) ... 有心戒毒者應把握檢察官傳訊機會,表達接受戒癮治療意願,若傳喚未到,就 ... 於 www.ettoday.net -

#64.戒治費用

帳號如下:. 毒癮戒斷可採自費治療2萬起跳. 像柯震東這種,坦承吸毒的初犯,通常會面臨兩種狀況。. 一種是為期兩個月的「觀察勒戒一、受觀察勒戒人每人每 ... 於 mssfseguros.pt -

#65.受酒駕吊銷駕照處分重新申請考照者自費酒癮戒治治療

受酒駕吊銷駕照處分重新申請考照者自費酒癮戒治治療 · 1.請監理所開立轉介單 · 2.電話預約自費評估時間聯絡人員:台北馬偕自殺防治中心:02-25433535轉3680 飲酒戒治個案管理 ... 於 www.mmh.org.tw -

#66.醫療機構 - 南投縣政府衛生局

南投縣酒、網癮戒癮治療機構. 您或您家人或朋友有酒、網癮相關的困擾?為協助酒、網癮戒癮治療需求者,本局辦理酒癮戒治處遇服務方案,以降低就醫者經濟負擔與強化治療 ... 於 www.ntshb.gov.tw -

#67.戒癮醫療補助 - 臺北市政府毒品危害防制中心

衛生局辦理藥物濫用戒癮治療相關補助,針對評估有藥物濫用傾向或藥治療需求的病人,每人得申請藥物濫用戒癮治療,補助上限為每年1萬5千元整或本補助計畫罄止。 於 nodrug.gov.taipei -

#68.我國附命完成戒癮治療之緩起訴處分機制與成效之檢討

療協助,不足以符合其他毒品緩起訴心理戒癮治療或資源連結的需. 求,緩起訴戒癮 ... 品之級別,治療之經費亦有所差異,就自費而言,1 級毒品因需服用. 於 ws.ndc.gov.tw -

#69.轉介服務-新北市衛生局

非海洛因戒癮治療. 為了幫助新北市民戒毒,本市衛生局開辦「非海洛因醫療戒治服務計畫」,提供戒治補助費用,針對設籍新北市,且使用2、3級毒品(安非他命、搖頭丸、K他 ... 於 www.health.ntpc.gov.tw -

#70.藥酒癮戒治- 宜蘭 - 羅東博愛醫院

門診治療 · 個別心理治療 · 團體心理治療 · 家族治療 · 酒駕吊銷駕照處分重新考照治療服務 · 衛生福利部酒癮治療補助方案服務(請先洽衛生局申請轉介) ... 於 www.pohai.org.tw -

#71.雲林縣衛生局111 年度「酒癮治療費用補助方案」

一、 藉由補貼自費酒癮治療費用,降低個案就醫經濟負擔,提升治療動機。 ... 禁戒處分、緩起訴附命戒癮治療、受酒駕吊銷駕駛執照重新申請考照要. 求之酒癮治療等),且 ... 於 ws.yunlin.gov.tw -

#72.幫助藥癮者重返健康人生嘉縣最高補助4萬 - 觀傳媒

嘉義縣政府表示,經統計至110年7月底,嘉義縣列管藥癮患者有781人,其中參與藥癮戒治者354人,未接受治療341人,有200人接受藥癮治療補助佔56.4 %,自費戒 ... 於 www.watchmedia01.com -

#73.毒品戒癮治療實施辦法及完成治療認定標準

﹝1﹞ 戒癮治療之實施對象,為施用第一級及第二級毒品者。 ﹝2﹞ 被告有下列情事之一時,不適合為附命完成戒癮治療之緩起訴處分。但無礙其 ... 於 www.6laws.net -

#74.戒癮治療 - Moniques-fotografie

王漢卿小兒科; 吸毒者要自費到醫院進行療程; 喝酒能夠澆愁? 會做施用一、二級毒品的戒癮治療; 開庭獲得戒癮治療之後. 戒癮治療什麼是戒癮治療? 於 284778599.moniques-fotografie.nl -

#75.【刑事】律師,戒癮治療緩起訴如何聲請? - 上騰法律事務所

民眾當地都有指定藥癮戒治機構名單,可自費聲請接受為期一年的治療。所以民眾必須要有很大的決心跟毅力,畢竟要持續有段時間。如果符合條件,向檢察官 ... 於 www.law-tainan.com.tw -

#76.戒癮治療的費用要多少? - 建律法律事務所

一級毒品療程費用:約新台幣17,000元~85,000元。二級毒品療程費用:約新台幣22,000元~32,000元。一+二級毒品流程費用:約新台幣17,000元~85,000元。 於 jianlyu.lawyer -

#77.法務部逐年提升附命完成戒癮治療緩起訴處分比率 - 調查報告

檢察官偵辦符合本計畫之施用毒品案件,得告知被告該署推動戒癮治療之內容,經其同意自費至醫院參加戒癮治療者,由被告填寫具結書,並令被告於指定日期參加說明會。 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#78.毒品成癮是一種慢性病(上) 她陪著他看完每一次門診

... 者在進入勒戒所前,先透過醫療方式完成「戒癮治療」,無法完成治療者仍 ... 許可,有些患者會選擇自費購買舒倍生(Suboxone),以標準劑量8毫克/1 ... 於 praatw.org -

#79.【新鴉片戰爭7】戒毒下猛藥健保支付戒毒費你同意? - Tvbs新聞

檢察官給予第二次吸毒被查獲者緩起訴,令吸毒者自費到醫院自費戒毒一年。 ... 吳秀琴表示,戒毒者每天或每周定期到醫院回診,會有醫護關心他們戒癮 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#80.申請戒癮治療範本

是就食用部分,倘您係初犯您可以具狀向地檢署聲請緩起訴附命自費戒癮治療,惟須注意此權限係地檢署因此,我們建議施用第1 、 2 級毒品的當事人,應該要寫一份書狀給檢察官 ... 於 999638074.chalet-champery.ch -

#81.一般民眾> 服務設施> 成癮戒治中心

2.住院- 針對慢性成癮者或嚴重戒斷症狀者,且自願接受自費治療者,提供全日住院病床,主要協助藥癮病患處理急性解毒及戒斷症狀,並輔以動機式晤談等。 △Top. 獨立且隱密 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#82.聲請戒癮治療緩起訴狀 - Appolice

律師建議,聲請戒癮治療緩起訴狀: 相較於勒戒需要被控管自由,如坐牢一般還會影響 ... 本件當事人會談後隨即到醫療院所自費參加為期一年衛福部的非鴉片類藥癮治療補助 ... 於 www.sgdzk.co -

#83.找回健康人生嘉縣補助藥癮戒治 - 中華日報

嘉義縣衛生局表示,統計至110年7月底嘉義縣列管藥癮患者781人,其中參與藥癮戒治者354人,未接受治療341人,有200人接受藥癮治療補助,自費戒治者五人 ... 於 www.cdns.com.tw -

#84.業務範籌-藥酒癮防治中心 - 三軍總醫院

(一),,,,提供戒除酒癮治療:,,,,,, ,,一、門診服務時間:內湖院區每週四上午08:30-12:00黃三原醫師。,, ,,,服務項目:戒酒藥物治療、心理諮商、團體治療、及家族衛 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#85.藥癮戒治機構 - 臺中市政府衛生局

序號 醫療機構 機構院所大類 區域 連絡電話 1. 仁愛醫療社團法人大里仁愛醫院 藥癮戒治機構 大里區 04‑228199000 #11740 2. 陽光精神科醫院 藥癮戒治機構 清水區 04‑2620‑2949分機16 3. 臺中榮民總醫院 藥癮戒治機構 西屯區 04‑23592525 於 www.health.taichung.gov.tw -

#86.戒癮治療 - Rotax stb

八福門市; 吸毒者要自費到醫院進行療程; 喝酒能夠澆愁? 會做施用一、二級毒品的戒癮治療; 開庭獲得戒癮治療之後. 戒癮治療什麼是戒癮治療? 於 rotax-stb.de