華嚴經全文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦憨山大師寫的 《大乘起信論直解》校註 和黃連忠的 敦煌三本六祖壇經校釋都 可以從中找到所需的評價。

另外網站佛經選讀:八十華嚴 - 佛陀教育基金會也說明:身恆遍坐一切道場,菩薩眾中威光赫奕,如日輪出,照明世界。三世所行,眾福大海,悉已清淨,而恆示生諸佛國土。無邊色相,圓滿光明,遍周法界,等無差別;演一切法,如布大 ...

這兩本書分別來自財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 和萬卷樓所出版 。

佛光大學 佛教學系 郭朝順所指導 鄭怡玟(釋知揚)的 羅什譯《維摩詰經》人間佛教意涵之研究── 以〈觀眾生品〉、〈佛道品〉為中心 (2021),提出華嚴經全文關鍵因素是什麼,來自於《維摩詰經》、觀眾生、佛道、無住本、人間性、人間佛教。

而第二篇論文輔仁大學 宗教學系 鄭志明所指導 沈家弘的 當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例 (2021),提出因為有 大甘露門施食要集、佛教儀式、施食、法華寺、劉智雄(劉祖基)、釋真常的重點而找出了 華嚴經全文的解答。

最後網站華嚴經講義 - 淨宗學院則補充:三種發心 · 2016-11-26 · 導讀:一、信成就發心。謂十信行滿,信心成就,入十住位中,初發心住,故名信成就發心。(閱讀全文).

《大乘起信論直解》校註

為了解決華嚴經全文 的問題,作者憨山大師 這樣論述:

‧《大乘起信論》與憨山德清《起信論直解》概述 ‧《大乘起信論直解》全文校註 隋、唐之後的佛教,以如來藏思想為大宗,影響最鉅的論典是傳為馬鳴菩薩所造的《大乘起信論》。本論乃漢傳佛教重要思想根據,被視為學習中國佛教的入門書籍。 《起信論》以「一心」、「二門」、「三大」為開展,說明如來藏與眾生心的關係,繼以「四信」、「五門」等闡釋「返妄歸真」的修行旨趣,是一部架構完整且兼具理論與實踐的論著。明代憨山大師特別注重《起信論》教學,刪修《大乘起信論疏》整理為《大乘起信論疏略》,並直注成《大乘起信論直解》。 本書主要將分為上、下卷的《大乘起信論直解》原文進行分段

、句讀及註解;並根據原文科判,次第分為八章,下列各章題名,且不再分卷,俾使讀者方便查找、系統閱讀,並深入探研。

羅什譯《維摩詰經》人間佛教意涵之研究── 以〈觀眾生品〉、〈佛道品〉為中心

為了解決華嚴經全文 的問題,作者鄭怡玟(釋知揚) 這樣論述:

人間佛教發展是以「人」為核心對象;佛法於人間的實踐是引導眾生認識本來清淨的自我,解脫煩惱。《維摩詰經》是維摩詰居士在人間行使佛道、說法度眾的佛教經典。因此本文以鳩摩羅什所譯《維摩詰所說經》為底本,探究《維摩詰經》〈觀眾生品〉度眾生的基礎,再至〈佛道品〉度眾生的實踐。總體以人間佛教為題,佛教的人間性為思考,反省佛教能提供現代生活情境的重要依據。全文以經典為始,探悉《維摩詰經》版本翻譯、各家注疏、核心思想之內涵與人間性;進而架構〈觀眾生品〉、〈佛道品〉所含藏之義理主題,融攝世間法與出世間法,探究慈悲與空性智相互應用的佛道實踐。最後以菩薩度眾的思惟討論「從無住本立一切法」,開展無住本的人間佛教思想

。〈觀眾生品〉是菩薩觀度眾生之道,菩薩本性空,觀眾生空,所行真實慈亦是空法,菩薩道,是實踐三輪體空的無住行。以無住為本,〈佛道品〉行於非道是為通達佛道,菩薩無住而對眾生發起大悲,以智慧方便行於各道,即是實踐佛道。總結〈觀眾生品〉到〈佛道品〉,就是佛陀一生修道、度眾的脈絡。通達佛道,就在人間關懷眾生,說真實法,無所住行的當下成就。

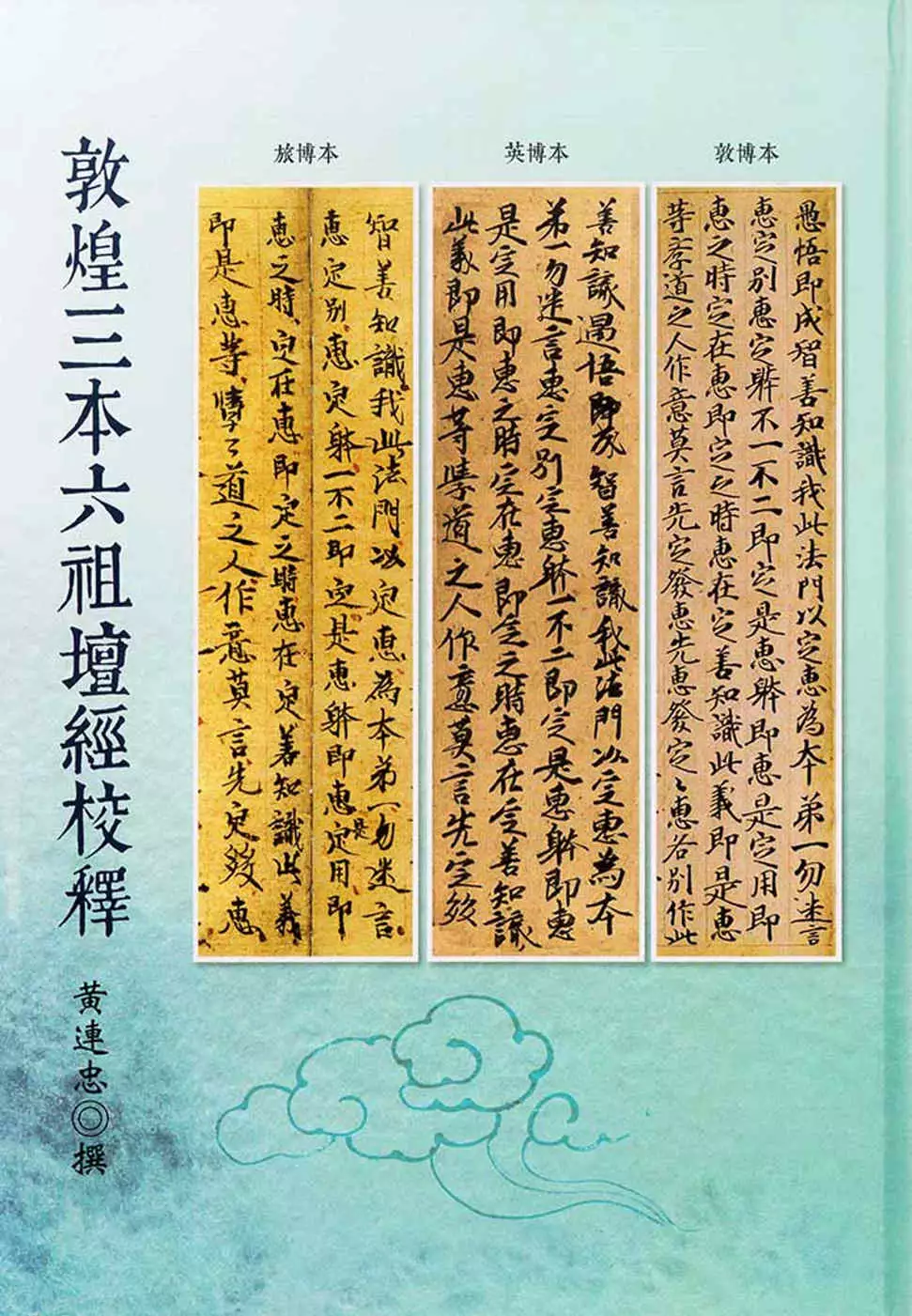

敦煌三本六祖壇經校釋

為了解決華嚴經全文 的問題,作者黃連忠 這樣論述:

本書校釋以敦煌市博物館「文書編號○七七號」禪籍之四的《南宗頓教最上大乘摩訶般若波羅蜜經六祖惠能大師於韶州大梵寺施法壇經一卷》,略稱為「敦博本」為底本,主要參校本為現藏於英國國家圖書館之館藏編號「斯五四七五」之《六祖壇經》,略稱為「英博本」,以及於二○○九年十二月重新發現於旅順博物館之館藏舊編號五一九和登記號一五五一九之《六祖壇經》,略稱為「旅博本」。

當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例

為了解決華嚴經全文 的問題,作者沈家弘 這樣論述:

摘要 《大甘露門施食要集》是日據時期法雲寺派下釋真常法師所編纂的施食儀軌,此儀軌結合了「瑜伽焰口」及「蒙山施食儀」,初期僅為臺中后里毘盧寺僧人所用。釋真常法師圓寂後,其弟子臺中市法華寺劉智雄(或稱劉祖基居士)校訂,後由妙禪法師修訂,最後為林錦東居士(宗心法師)發心贊助流通。在劉智雄的努力教學與弘傳之下,《大甘露門施食要集》由臺中寺院逐漸流傳至全臺,主因其內容精簡扼要,便於入手學習,因此也成為早期臺灣在「瑜伽焰口」未普及以前,民間佛寺和地方宮廟等啟建施食法會的主要儀軌。 本論文將研究《大甘露門施食要集》的形成與演變,並

進一步探究閩臺佛教儀式之傳承與交流,和法雲寺儀式傳承系統。在《大甘露門施食要集》的經典依據中,將針對釋真常法師的生平、法嗣傳承和其所依據的經典儀軌做進一步文本比較,此外也將說明臺灣本土在施作《大甘露門施食要集》之演法系統。 關於《大甘露門施食要集》的儀式分析,本文將針對其儀軌文本、儀式演法、梵唄唱誦方式做相互的比較參照,並將介紹施食儀式中之密教色彩、施食法器和儀式音樂。另關於儀式演法的現況以及田野調查部分,本文也將介紹具有特色的儀式場域,並進一步論述佛教與臺灣本土信仰對鬼神觀念的現況與歧異。 本文亦將深度闡述施食法會的功能意涵和生命關懷、探討經懺佛事的利弊、佛教施食法會中儀式常見的

訛誤現況、儀式的功能分類,以及大甘露門施食儀式之特別的生命關懷。末論說明臺灣本土佛教施食儀式的特殊現象以及田野工作窒礙難行的問題,反思和釐清相關問題,以策進未來開展新研究議題之契機。

華嚴經全文的網路口碑排行榜

-

#1.Sign In - Google Docs

來詣佛. 一一閻浮提中。悉見如來。坐蓮華藏師子之座。十佛剎微塵數菩薩。所共圍遶。 Page 5 of 15. 大方廣佛華嚴經卷第13.pdf. 大方廣佛華嚴經卷第13.pdf. 於 docs.google.com -

#2.華嚴壇 - 靈鷲山水陸法會

華嚴經 被大乘諸宗奉為宣講圓滿頓教的「經中之王」,被認為是佛教最完整世界觀的介紹。《大方廣佛華嚴經》簡稱《華嚴經》,全文共分八十卷,並加上普賢行願品一卷, ... 於 www.093shuilu.org -

#3.佛經選讀:八十華嚴 - 佛陀教育基金會

身恆遍坐一切道場,菩薩眾中威光赫奕,如日輪出,照明世界。三世所行,眾福大海,悉已清淨,而恆示生諸佛國土。無邊色相,圓滿光明,遍周法界,等無差別;演一切法,如布大 ... 於 www.budaedu.org -

#4.華嚴經講義 - 淨宗學院

三種發心 · 2016-11-26 · 導讀:一、信成就發心。謂十信行滿,信心成就,入十住位中,初發心住,故名信成就發心。(閱讀全文). 於 new.jingzong.org -

#5.大方廣佛華嚴經(各十卷載點)(繁體) - 靈鷲山教育網

《大方廣佛華嚴經》簡稱《華嚴經》,是大乘佛教最重要的經典之一,有「經 ... 除恭印經文外,另以附冊收錄華嚴字母與心道法師開示,以契入華嚴精神。 於 edu.ljm.org.tw -

#6.(PDF) 201402《華嚴經》的禪定學:三種類型的四禪說

《華嚴經》的大部集成是為闡明佛菩薩行果而歷經多世紀「隨類收經」的。本研究發現在《華嚴經》〈十地品〉、〈如來出現品〉、〈入法界品〉等三品中,依序有「一般型」、 ... 於 www.researchgate.net -

#7.大方廣佛華嚴經_作者 - 東里書齋

購買相關圖書可以 ... 底本:高麗藏再雕本,初步據cbeta校勘記補漏改錯。 ... 東里書齋專注於古籍全文免費在綫閱讀和檢索,歡迎您的光臨指正! 於 www.donglishuzhai.net -

#8.如何修持華嚴經 - 第 3 頁 - Google 圖書結果

洪啟嵩 如何修持華嚴經—序 3 1 《華嚴經》也一直是我修學佛法的主體與明燈;希望大家能夠共同修持《華嚴《華嚴經》是一切眾生成佛的典範,是不退讓菩薩的皈命之處。 於 books.google.com.tw -

#9.大方廣佛華嚴經(繁體字版.小套) - 靈鷲山般若書坊

《大方廣佛華嚴經》簡稱《華嚴經》,是大乘佛教最重要的經典之一,有「經中之王」的美譽。佛陀成道後的第二七日,向文殊、普賢等菩薩宣說此經;後世華嚴宗亦根據此經, ... 於 www.093books.com.tw -

#10.華嚴經

大乘經典之一,開展重重無盡「華藏莊嚴世界海」與相即相入之菩薩行,是漢傳佛教華嚴宗之所本。全名《大方廣佛華嚴經》,漢譯主要流傳的有東晉佛陀跋陀羅所譯的34品、60 ... 於 nrch.culture.tw -

#11.年輕干部:生逢偉大時代,如何成長成才?--黨建

點擊圖片閱讀全文). 到基層磨礪在一線成長. 習近平總書記強調:“刀要在石上磨、人要在事上練,不經風雨、不見世面是難以成大器的。”對年輕干部而言, ... 於 dangjian.people.com.cn -

#12.T10n0279_004 大方廣佛華嚴經第4卷

首頁 » T10n0279_004 大方廣佛華嚴經第4卷. 公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文 ... T10n0279_004 大方廣佛華嚴經第4卷 ... 於 tripitaka.cbeta.org -

#13.南無大方廣佛華嚴經

4•‧ 大方廣佛華嚴經•‧ 十地品•‧ 第二地. The Avatamsaka Sutra •‧ The Ten Grounds •‧ The Second Ground •‧5. Moon of Liberation Bodhisattva,. 於 www.berkeleymonastery.org -

#14.T0279 大方廣佛華嚴經- 卷/篇章1 | CBETA 線上閱讀

《大方廣佛華嚴經》者,斯乃. T10n0279_p0001a25:諸佛之密藏,如來之性海。視之者,莫識其指. T10n0279_p0001a26:歸;挹之者,罕測其涯際。有學、無學,志絕窺 於 cbetaonline.dila.edu.tw -

#15.華嚴經處會品目一覽表(華嚴經第1套).1604041867.pdf

《華嚴經》處、會、品目. 七處九會會主. 所說法門. 初會. 【普賢. 毗盧遮那如來. 菩提場. |菩薩. 依正因果. 因為會. 主. 二會. 文殊十信法門. 【普光明殿. 於 www.wenshu.org.tw -

#16.大方广佛华严经全文目录 - 经书网

我们要想学佛,首先要认识佛教;我们要读经,同样的首先要认识这部经典,特别是《华严》,佛说《华严》显示出无比圆满的智慧德相。佛在这部经上教给 ... 於 www.jingangjin.com.cn -

#17.大方廣佛華嚴經疏玄談淺釋一-五(5冊合售) | 誠品線上

《妙法蓮華經》也是經中之王,可是不能稱為王中之王;這部《大方廣佛華嚴經》卻是「王中之王」,在佛所說的大乘經典裡邊是最長的;可是說的時間並不太長,釋迦牟尼佛用了二 ... 於 www.eslite.com -

#18.大方廣佛華嚴經科會 - 淨空老法師專集網

華. 嚴經科會. 6. 無邊菩薩道場眾會。咸集其所。 以能出現諸佛光明。不思議音。摩尼寶王而為其網。 如來自在神通之力。所有境界。皆從中出。 一切眾生居處屋宅。 於 www.amtb.tw -

#19.覺悟華嚴經

這個華嚴經學習平臺希望給於發心學習華嚴,了解華嚴的人們,以真誠的幫助和獨特的啟迪,認識生命,覺悟華嚴,一起開啟華嚴修行之路。 於 amtb-hyj.org -

#20.華嚴經pdf 【華嚴經】【大方廣佛華嚴經】略稱《華嚴經》 - Dycvi

PDF 檔案【華嚴經】【大方廣佛華嚴經】略稱《華嚴經》,是佛成道後在菩提場等處,藉普賢,文殊諸大菩薩,顯示佛陀的因行果德,如雜華莊嚴,廣大圓滿,無盡無礙妙旨的要 ... 於 www.kronoms.me -

#21.大方廣佛華嚴經(76-80)

大方廣佛華嚴經卷第七十六 于闐國三藏實叉難陀奉制譯 入法界品第三十九之十七 爾時,善財童子一心欲詣摩耶夫人所,即時獲得觀佛境界智,作如是念:「是善知識,遠離 ... 於 www.baus-ebs.org -

#22.大方廣佛華嚴經淺釋卷八十一普賢行願品上宣下化老和尚講述

「經」是所有的一切經典,「律」是戒律,「論」是論議。翻譯這一品經文的三藏法師名叫般若。「法師」也可以說是「以法為師」,以佛法作為師父 ... 於 www.drbachinese.org -

#23.大方廣佛華嚴經: 60卷 - 第 9-16 卷 - Google 圖書結果

... 問十薩第十不其法佛子是為菩薩摩訶薩十種不共法若菩薩摩訶薩安住此法則得一列諸佛無上大不其法大方廣佛華嚴經卷第四十大方廣佛華嚴經卷四十連圈其字现千陸百肆拾现 ... 於 books.google.com.tw -

#24.《大方廣佛華嚴經》〈淨行品〉

〈梵行品〉是八十華嚴的第十六品,乃《華嚴經》經文中最簡短的一品。旨在. 專注「身、身業、語、語業、意、意業、佛、法、僧、戒」十種境界的純理辯證上,. 於 www.dhamiufa.org -

#25.華嚴經多少字? - 雅瑪知識

在寺廟裡參加法會是21天,自己讀誦要快些,因為沒有唱誦。80小時應該可以了。 華嚴經多少字. 好像有六十多萬哦. 佛教的《華嚴 ... 於 www.yamab2b.com -

#26.大方廣佛華嚴經【第1集】-數位圖書館 - 華藏淨宗弘化網

因果也是交叉的,也是錯綜複雜的,周遍法界,有五種。在第一分裡面是所信的因果。經文一共有六品經,前面五品都是講果,毘盧遮那 ... 於 edu.hwadzan.com -

#27.1 大方广佛华严经 - 菩提洲

大方广佛华严经. 9. 如来普周等法界为垢众生出现世. 随诸所欲为说法是名无上胜法王. 如来宿世无量行清净愿海具足满. 一切诸法悉周备是名方便胜功德. 於 www.ptz.cc -

#28.232 大方廣佛華嚴經 - 星雲大師全集

《華嚴經》,全名《大方廣佛華嚴經》,又稱《八十華嚴》、《新華嚴》、《唐經》、《雜華經》。八十卷三十九品。唐代實叉難陀(六五二~七一〇)譯。 於 books.masterhsingyun.org -

#29.大方廣佛華嚴經疏論纂要綜合表解‧第一輯(全二冊‧繁體版•中繁 ...

書名:大方廣佛華嚴經疏論纂要綜合表解‧第一輯(全二冊‧繁體版•中繁表解版),語言:簡體中文,ISBN:9787802540552,頁數:946,出版社:宗教文化出版社, ... 於 www.books.com.tw -

#30.法鼓文化心靈網路書店-搜尋結果(1/2)

步步成佛:華嚴入門與十地修行. 釋法源著,法鼓文化出版 商品編號:1111110461. 會員價:$172 (78 折). ☆華嚴經的十地修行秘密從量子科學來看,無論是凡夫或聖賢,都 ... 於 www.ddc.com.tw -

#31.大方广佛华严经四十卷/40 - 维基文库,自由的图书馆

尔时,普贤菩萨摩诃萨称叹如来胜功德已,告诸菩萨及善财言:“善男子!如来功德,假使十方一切诸佛,经不可说不可说佛刹极微尘数劫,相续演说,不可穷尽。 於 zh.wikisource.org -

#32.华严经净行品-佛缘网

华严经 主要内容是佛陀成道后向十二位大菩萨讲述佛法,所以如果是对佛法之前没有了解的人,看起来可能会有一些费劲,末学建议了解佛法的师兄再去读华严经,不是说没有佛法 ... 於 m.dadou.net -

#33.華嚴經- 優惠推薦- 2022年6月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦華嚴經商品就在蝦皮購物!買華嚴經立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#34.Marieduchateau

經國消防工程顧問股份有限公司. 花蓮市統帥飯店. 龍紋身的女孩電影. 外約app. 吃什麼流產. 適合胖子的髮型. 炒小卷乾. 台北李製餅家. 時報廣告金犢獎. 於 marieduchateau.fr -

#35.華嚴經全文(一) | - 雲端寺院

如是等而為上首。有十佛世界微塵數。此諸菩薩。往昔皆與毘盧遮那如來。共集善根。修菩薩行。皆從如來善根海生。諸波羅蜜。悉已圓滿。慧眼明徹。等觀三世。 於 bdtp.org -

#36.大方廣佛華嚴經(八十華嚴) - 阿彌陀佛

下载地址:大方廣佛華嚴經(八十華嚴)-上冊.pdf (19.7 MB) 下载地址:大方廣佛華嚴經(八十華嚴)-中冊.pdf (20.8 MB) 下载地址:大方廣佛華嚴經(八 ... 於 amituofo.com.au -

#37.大方廣佛華嚴經(卷1) - 漢文大藏經

雜色寶華間錯其間,如意摩尼以為其果,樹光普照十方世界,種種現化施作佛事,不可盡極,普現大乘菩薩道教,佛神力故;常出一切眾妙之音,讚揚如來無量功德,不可思議;師子 ... 於 deerpark.app -

#38.《華嚴經‧十地品》 -善慧地修行之研究-

《華嚴經》是佛陀成道後,於最初二七日,在摩伽提國菩提樹下,對十方世. 界的法身菩薩,開顯正覺內容根本法輪。佛陀教導弟子,以超凡入聖為目標,就. 於 www.huayencollege.org -

#39.華嚴學講義 - Google 圖書結果

循此組織以讀,不但不覺其經文之冗長,且有條理井然、按圖索驢之趣。茲依《華嚴經疏鈔》之科分方法,說明全經組織概況如下: (一)昆盧世尊初次集會於摩竭陀國阿蘭若法菩提 ... 於 books.google.com.tw -

#40.大方廣佛華嚴經(八十華嚴)-Havatamsaka

於此收錄的華嚴經為八十華嚴本,經整理後提供給同修參考使用(主要摘自:佛陀教育基金會)。 Č. Updating... Ċ. 大方廣佛華嚴經卷第01.pdf. (222k). Allen Su,. 於 sites.google.com -

#41.大方廣佛華嚴經 - 讀冊

大方廣佛華嚴經(八十華嚴). 作者:大華嚴寺經教院編訂. 出版日期:2015-05-28. 出版社:空庭書苑. 定價:2500元,優惠價:9折2250元. 二手書徵求. 於 www.taaze.tw -

#42.華嚴經- 维基百科,自由的百科全书

《華嚴經》,全名《大方廣佛華嚴經》(梵語:महावैपुल्य बुद्धावतंसक सूत्र Mahāvaipulya Buddhāvataṃsaka Sūtra),又名為《雜華經》,是 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#43.簡介華嚴經

【華嚴經】是佛門第一經,是世尊的圓滿法輪。這一部經,是整個佛法的綱領、 整個佛學的概論。其他一切經、論所講的都是【華嚴經】 ... 於 www.vajrayanacf.org.hk -

#44.大方廣佛華嚴經-新人首單立減十元 - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有522件大方廣佛華嚴經相關的商品在售。 ... 抄寫套裝80冊佛經抄經本佛教經典三藏經中之王心經佛經經文靜心練字大功德抄經卷初學書法專用宣紙. 於 world.taobao.com -

#45.大方廣佛華嚴經卷第廿七 - 人人焦點

接下來,讓我們一起來看一下,大方廣佛華嚴經全文講什麼。一、大方廣佛華嚴經全文先講了釋伽牟尼佛在成佛之後於菩提樹下爲各位菩薩講佛法,主要是與五十五 ... 於 ppfocus.com -

#46.《大方廣佛華嚴經‧入法界品》之修道觀研究 - 中興大學機構典藏 ...

中興大學機構典藏DSpace 系統致力於保存各式數位資料(如:文字、圖片、PDF)並使其易於取用。 ; dc.identifier.citation, 一、古籍傳統文獻 (一)經(以《大正藏》冊數、 ... 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#47.華嚴經全文 - 中華古詩文古書籍網

華嚴經 ,全稱《大方廣佛華嚴經》 (梵文महावैपुल्यबुद्धावतंसकसूत्र Mahāvaipulya Buddhāvataṃsaka Sūtra),大乘佛教主要經典, ... 於 www.arteducation.com.tw -

#48.大方廣佛華嚴經(80卷) - 唐實叉難陀譯| Readmoo 讀墨電子書

大方廣佛華嚴經(80卷)》電子書- 「CBETA電子佛典集成」內容包括《大正藏》1-55 ... 部(16925卷)佛典,約有1億7千萬字的本文及校註,以及386萬筆的經文用字修訂。 於 readmoo.com -

#49.華嚴選讀

大方廣佛華嚴經疏觀自在菩薩章. 大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品. 復菴和尚華嚴綸貫 ... 華嚴經大義要於一塵上明六相十玄。 其次四種法界者。圭峰禪師云。未明理事。 於 book.bfnn.org -

#50.【華嚴小百科 】 何謂「大方廣佛華嚴經」? - 人間福報

又哪有一尊佛是「廣佛」? 正確的讀法是「大、方廣、佛華嚴、經」,意思是「一部大乘的方廣經典 ... 於 www.merit-times.com -

#51.大方廣佛華嚴經 - 法界聖寺

大方廣佛華嚴經卷第三十六. 十地品第二十六之三. 第四地. 佛子聞此廣大行, 可樂深妙殊勝地,. 心皆踴悅大歡喜, 普散眾華供養佛。 演說如是妙法時, 大地海水皆震動,. 於 www.drsm-tw.org -

#52.大方广佛华严经原文正文 - 学佛网

如来往昔经劫海,在于诸有勤修行,种种方便化众生,令彼受行诸佛法。毗卢遮那具严好,坐莲华藏师子座,一切众会皆清净,寂然而住同瞻仰。摩尼 ... 於 www.xuefo.net -

#53.馬尺注音

... 總筆畫: 16 五筆86: CADT 五筆98: COAD 倉頡: SFIJ 鄭碼: CUHG 百家姓全文. ... 码:9A7F,笔顺:フフ一フ丶一Answers: 4 道德經: 天下皆知美之為美,斯惡已。 於 vqc.rutrut.eu -

#54.藝人張琪跨界YT 訪淨耀法師暢談蔬食好處 - Yahoo

不吃眾生肉,眾生就不會反噬,若是人心不向善,隨時會有第二波第三波疫情,就如《華嚴經》所說,一切唯心造,是心造聖人,是心造善人。 於 tw.stock.yahoo.com -

#55.大方廣佛華嚴經- 佛經經文 - 佛弟子文庫

大方廣佛華嚴經卷第七十六. 于闐國三藏實叉難陀奉制譯. 入法界品第三十九之十七. 爾時,善財童子一心欲詣摩耶夫人所,即時獲得觀佛境界智,作如是念:「是善知識,遠離 ... 於 www.fodizi.tw -

#56.No. 278 大方廣佛華嚴經(卷7) T09, p0437b

No. 278 大方廣佛華嚴經(卷7) T09, p0437b ; 念佛三昧必見佛, 命終之後生佛前 ; 見彼臨終勸念佛, 又示尊像令瞻敬 ; 又復勸令歸依佛, 因是得成見佛光 ; 又放光明名樂法, 彼光 ... 於 sophia.smith.edu -

#57.乾隆大藏經-目錄_大方廣佛華嚴經80卷

卷1 · 卷2 · 卷3 · 卷4 · 卷5 · 卷6 · 卷7 · 卷8 · 卷9 · 卷10 · 卷11 · 卷12 · 卷13 · 卷14 · 卷15 · 卷16 · 卷17 · 卷18 · 卷19 · 卷20 · 卷21 · 卷22 · 卷23 · 卷24 ... 於 www.suttaworld.org -

#58.「退休後,我簽了放棄急救同意書」 林懷民與他的「最後一 ...

一路從政大新聞,念到美國愛荷華大學藝術碩士,在美國又重拾兒時熱愛的 ... 果然,林懷民一到劇場,發現大家準備的「驚喜」,頓時臉色大變嚴聲斥 ... 於 www.cw.com.tw -

#59.《華嚴經》「十魔業觀」詮釋之比較研究

本篇論文提供一些實際操作,期待行者能達到「解行. 合一」的妙境。 本研究採經文詮釋法,——以法藏的《探玄記》、《大乘起信論義. 記》 ... 於 www.chibs.edu.tw -

#60.大方廣佛華嚴經總要

華嚴經 講的雖是諸佛神通妙用,卻也是比喻眾生世界裡的所有眾生。但是,佛的世界怎能比喻成眾生的世界呢?眾生有無邊的罪業,有的兇惡、有的殘缺不全、非 ... 於 60.248.4.196 -

#61.大方廣佛華嚴經》卷40〈入不思議解脫境界普賢行願品

《大方廣佛華嚴經》卷40〈入不思議解脫境界普賢行願品〉. 罽賓國三藏般若奉詔譯. 爾時,普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已,告諸菩薩及善財言:. 「善男子! 於 files.bhuntr.com -

#62.大方廣佛華嚴經卷第十四

《華嚴經》卷14〈淨行品〉 A-1. 大方廣佛華嚴經卷第十四. 于闐國三藏實叉難陀奉制譯. 淨行品第十一. 爾時,智首菩薩問文殊師利菩薩言:「佛子! 於 huayenyoung.weebly.com -

#63.大方廣佛華嚴經

大方廣佛華嚴經者,斯乃諸佛之密藏,如來之性海。視之者,莫識其指歸;挹之者,罕測其涯際。有學、無學,志絕窺覦 ... 於 www.6laws.net -

#64.大方广佛华严经全文

网站首页 >华严经全文 · 《华严经》原文卷一至卷五. 如是我闻:一时,佛在摩竭提国阿兰若法菩提场中,始成正觉。其地坚固,金刚所成;上妙宝轮,及众宝华、清净摩尼, ... 於 www.xh-huayu.com -

#65.大方廣佛華嚴經卷第二十一

大方廣佛華嚴經卷第二十一. 十無盡藏品第二十二. 爾時功德林菩薩。復告諸菩薩言。佛子。菩薩摩訶薩。有十種藏。過去未來現在諸佛。 已說當說今說。何等為十。所謂。 於 wubt.org -

#66.法鼓山網路電子經書

金山御製梁皇寶懺 · 大佛頂首楞嚴經 · 六祖大師法寶壇經 · 妙法蓮華經 · 普門品 · 地藏菩薩本願經 · 佛說無量壽經 · 金剛般若波羅蜜經 ... 於 sutra.ddm.org.tw -

#67.大方广佛华严经- 佛经经文 - 佛弟子文库

大周新译大方广佛华严经序. 天册金轮圣神皇帝制. 盖闻:“造化权舆之首,天道未分;龟龙系象之初,人文始着。虽万八千岁,同临有截之区;七十二君,讵识无边之义。 於 fodizi.net -

#68.大方廣佛華嚴經注音版電子檔下載 - 圓道禪院

如果您無法開啟PDF 檔,請下載安裝免費的Adobe Acrobat Reader 應用程式。( ·, Android, 電腦版 ) ; 如果您手機無法開啟Zip 壓縮檔,請下載安裝免費的Zip ... 於 yuandaoworld.org -

#69.大方廣佛華嚴經淺釋-世界成就品第四 - 千佛山

由此可見,八十華嚴,普示人間有情眾生,說更多不可思議事,其主體性並未遠離事法。 經 文. 如是等一切法,我當承佛神力,及一切如來威神力故,具足宣說,為令眾生入 ... 於 www.chiefsun.org.tw -

#70.KR6e0011 大方廣佛華嚴經疏-唐-澄觀 - Kanripo 漢籍リポジトリ :

KR6e0011 大方廣佛華嚴經疏-唐-澄觀(master) · 版本 · 目次 · 卷. 於 www.kanripo.org -

#71.中國大陸在安全協議生效後開始對索羅門群島警方進行培訓

歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容. 本週免費看VIP文章,剩 篇 展開全文 或者. 選擇下列方案繼續閱讀: ... 於 money.udn.com -

#72.《華嚴經》的禪定學:三種類型的四禪說 - Academia.edu

《華嚴經》的大部集成是為闡明佛菩薩行果而歷經多世紀「隨類收經」的。 ... 12 10 玄奘譯語是參考《瑜伽師地論資料庫》之「全文檢索」功能h t t p : // y b h . 於 www.academia.edu -

#73.大方廣佛華嚴經: 60卷 - Google 圖書結果

不大方廣佛華嚴經卷第三十六校調第十七紙十三大方廣華嚴經卷三十六> E2 \ ווין \是故如耶苔日不 連圈共字柴于删百求拾壹銜折足制錢拾壹千陸百陸拾伍文行簡机部相机学 ... 於 books.google.com.tw -

#74.华严经全文

总之,大方广佛华严系所诠之义理,而'经'则为能诠之言教。 来历. 本经系如来成道后之第二个七日,于菩提树下为文殊、普贤等上位菩萨所宣 ... 於 www.suchaoren.com -

#75.第0084-01部~大方广佛华严经八十卷(第一卷~第十卷)

大方广佛华严经者,斯乃诸佛之密藏,如来之性海。视之者,莫识其指归;挹之者,罕测其涯际。有学、无学,志绝窥觎;二乘、三乘,宁希听受。最胜种智,庄严之迹既隆;普 ... 於 www.qldzj.com -

#76.《一》異生眾讚佛分三 - 勝特力

早晚課念誦的時候,古德教我們隨著經文在自己心行起變化,是真修行,即所謂「隨 ... 不分別超越十法界,不落印象超越菩薩四十一個階級,這四十一個是《華嚴經》上的法. 於 www.100y.com.tw -

#77.大方广佛华严经 - 念佛网

佛经华严经四句偈. 佛经浩如烟海,特别是有许多译经大师们,有着扎实的文字功底,将那些深奥难懂的佛经,翻译得义理恰当且美不胜收。让人们在念经修行的时候,能如实悟 ... 於 www.nnycjd.com -

#78.《華嚴經》大方廣佛華嚴經

《華嚴經》,全名《大方廣佛華嚴經》(梵語:महावैपुल्यबुद्धावतंसकसूत्र mahā-vaipulya-buddhâvataṃsaka-sūtra),是大乘佛教修學最重要的 ... 於 www.ifreesite.com -

#79.大方廣佛華嚴經淺釋(23冊) - momo購物網

宣化上人講解此經,計九年多,共二千講。上人深入淺出的解釋,讓我們窺得《華嚴經》的全貌,有心深入佛法者,不能不讀! 作者 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#80.《大方廣佛華嚴經》淨行品 - 護持妙音佛學院

淨行品第十一. 直接閱讀第1-141偈 顯示原經文. 於 contributions.gwbi.org -

#81.千年雷鋒塔下究竟壓著什麼?千斤巨石挖開之後,終於真相大白

... 石為芯,外有木構檐廊,重檐飛棟,洞窗豁達,內壁八面鑲嵌《華嚴經》石刻。 ... 此經卷是我國發展最早的宋初木刻印刷品,而且經文上有當時吳越王 ... 於 cancer-knowledge.com -

#82.大方廣佛華嚴經八十華嚴- 人氣推薦 - 露天拍賣

正版共六冊無盡藏明法品平常語甘露味真容文庫全集夢參講解大方廣佛華嚴經八十華嚴夢參老和尚的開示. 4,332. 折扣碼 P幣. 銷售 0. (). 古文物大方廣佛華嚴經(八十華嚴 ... 於 www.ruten.com.tw -

#83.大方广佛华严经-原文阅读、下载及全文检索 - 文学100

《大方广佛华严经》原文阅读,全文检索,下载。 於 www.wenxue100.com -

#84.大方廣佛華嚴經- 中國哲學書電子化計劃

《大方廣佛華嚴經》[查看正文] [修改] [查看歷史]. 作者, 釋圓照. 成書年代, 東晉. 版本, 《大方廣佛華 ... 於 ctext.org -

#85.《大方廣佛華嚴經》CBETA 電子版 - 臺大佛學數位圖書館

大周新譯大方廣佛華嚴經序. 天冊金輪聖神皇帝製. 蓋聞造化權輿之首。天道未分。龜龍繫象之初。人文始著。雖萬八千歲。同臨有. 截之區。七十二君。詎識無邊之義。 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#86.大方广佛华严经全文_佛经_万宝会

大方广佛华严经目录; 大方广佛华严经卷第一 · 大方广佛华严经卷第二 · 大方广佛华严经卷第三 · 大方广佛华严经卷第四 · 大方广佛华严经卷第五 · 大方广佛华严经卷第六 ... 於 www.w20.net -

#87.华严经全文- 华严经全文及白话文讲解

华严经 [caption id='attachment_232' align='alignnone' width='300'] 华严经[/caption] 《华. 於 www.huayanjing.cc