金剛經隨身本的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦釋迦牟尼佛寫的 六時平安套組《四經合刊》:掌中法寶 和劉梓潔的 化城【限量 劉梓潔親筆簽名書】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站金剛經的生活與實踐有聲書(含精裝本《金剛經隨身修持法》+ ...也說明:本套有聲書CD為地球禪者洪啟嵩老師講授金剛經的實況錄音,彌足珍貴, ... 有聲書中包含24片有聲CD與《金剛經隨身修持法》一書,有聲CD部分著重在義理 ...

這兩本書分別來自玄奘印刷文化有限公司 和皇冠所出版 。

中國文化大學 中國文學系 金榮華所指導 陳淑杏的 禪宗五祖弘忍研究 (2021),提出金剛經隨身本關鍵因素是什麼,來自於五祖弘忍、慧能、神秀、東山法門、印宗法師。

而第二篇論文南華大學 宗教學研究所 釋如亨、郭瓊瑤所指導 劉珍珠的 《入中論善顯密意疏》之初探-以大悲心與初地為中心 (2018),提出因為有 宗喀巴、《入中論善顯密意疏》、大悲心、初地、無我的重點而找出了 金剛經隨身本的解答。

最後網站宮崎駿全攻略(60750) - Cool3c則補充:網站來源/Source你或許會喜歡就算去咖啡廳工作也想要隨身攜帶雙螢幕啊...Class 10 的無線SD記憶卡如果沒那麼貴的話大家想買嗎? ... 關鍵評論- 芬多經.

六時平安套組《四經合刊》:掌中法寶

為了解決金剛經隨身本 的問題,作者釋迦牟尼佛 這樣論述:

★ 頂級工藝裝幀,極致精品風範,送禮自用兩相宜! ★ 細膩雅緻禮盒,高雅布質封面,見之即生法喜心! ★ 歐洲進口聖經紙內頁,色澤柔和護眼,輕薄易翻。 ★ 隨身法寶掌中規格,小法杖平安順遂、吉祥如意。 ★ 經文造型輕巧攜帶方便,全書注音久讀不煩惱心! 四經合刊 禮佛一拜罪滅河沙 念佛一聲福增無量 ◆ 《金剛經》 旨在講述大乘佛教的空性與慈悲精神,教導佛子如何破除事相,化解一切煩惱;並運用金剛智慧明心見性,自在無礙,自覺成佛。金剛石,其性堅利,不為他物所壞。般若,意即智慧。波羅蜜,即到彼岸、圓滿終了之義。故金剛般若波羅蜜,即謂「以佛

陀所言,不污不滅之大智慧,至於彼岸,究竟圓滿。」 ◆ 《藥師經》 藥師經的功德利益,是非常深重的,也是非常現實的!不但能夠「懺罪、消災」、「培福、修慧」,更能夠「度亡、營功」。我們既得生在「人道」、又已遇會「佛法」,假如不知珍重、不知把握因緣、不去修持「藥師法門」,那真是萬分可惜! ◆ 《普門品》 觀世音菩薩大慈大悲、救苦救難、廣大靈感的願行。只要虔心稱誦菩薩聖號與經文,必能與菩薩機緣交感,獲得諸佛龍天護祐,消災免難,福慧增長。 ◆ 《阿彌陀經》 內容闡述西方極樂世界種種莊嚴,及阿彌陀佛佛號之由來與意義,並揭示誦念阿彌陀佛之名號,為往生西方極樂世界之方

便法門。是最簡單易修,又得廣大無邊智慧福德的學佛法門。 ◆ 平安小法杖(吊飾) 金錫杖開地獄門 明珠照徹天堂路 悲願第一的 地藏王菩薩所持錫杖 是救拔受苦眾生的象徵, 非常殊勝。 祈願 地藏王菩薩護祐 平安順遂、吉祥如意! 經典特色: ● 隨身法寶掌中規格,精緻裝幀殊勝莊嚴。 ● 內頁歐洲聖經紙,紙色柔和護眼,輕薄好翻閱。 ● 附金色明亮質感包裝,裝載滿滿祝福,送禮倍感殊榮。

禪宗五祖弘忍研究

為了解決金剛經隨身本 的問題,作者陳淑杏 這樣論述:

「禪」之緣起,始於釋迦牟尼佛囑咐迦葉尊者之「心印」法門,昔時佛在靈山會上拈花,迦葉尊者會心微笑。當下佛即說:「吾有正法眼藏,涅槃妙心,實相無相,微妙法門,不立文字,教外別傳,付囑摩訶迦葉」 正因為是教外別傳,故於西土印度稱迦葉尊者為禪宗始祖,法嗣代代相傳至菩提達摩禪師為第二十八代祖。達摩東渡到中國,成為東土初祖,以四卷《楞伽經》為法典,印度隨身攜來的袈裟為信憑,從此法脈傳付,歷傳慧可、僧璨、道信,四傳至弘忍,是為東土禪宗五祖。 五祖弘忍對禪宗的建樹與影響甚巨,要言之為:一、(一)於馮茂山建立東山寺。(二)從四祖所建立的僧團制度中加以提升、凝聚,使農禪兼具的生活模式成為農禪合一的修行模式。

(三)廣揚禪道,極盛一時,四方請益,月逾千計,人稱東山法門,舉世聞名。二、 五祖弘忍培養出許多名重一時的禪僧。如《楞伽師資記》中記載的十大弟子:神秀、智詵、慧安、劉主簿、慧藏、玄約、法如、慧能、智德、義方。另外《圓覺經大疏釋義鈔》記載十人,《歷代法寶記》記載十一人,《景德傳燈錄》記載十四人,《傳法正宗記》記載十四人,《五燈會元》記載五人。(其中人名多有重複) 最為人樂道的是,五祖沒有傳法給隨侍自己多年,已是東山寺首座講師的神秀,卻選擇尚未出家不識字的農民慧能為接位傳人,這是禪宗史上的一則傳奇。而弘忍的獨具慧眼與堅毅果斷,也致使後世禪宗在中國的佛教界大放異彩。三、綜論五祖對禪宗的貢獻:(一)

對禪宗的改變1、廣開法門,有教無類,收徒不擇根器背景,平等接納。2、農禪合一,使禪宗的修行進入「生活禪」的境界。3、由以「漸悟禪」為重心的修行,轉變為「頓悟禪」。4、改變弘化經典,以《金剛經》取代原本的《楞伽經》。5、將佛教禪僧示寂後的荼毘火葬儀軌,改成全身舍利的塔塟模式。(二) 對禪宗的影響1、門徒弘法,遍佈天下,擴展禪宗格局。2、禪宗修行理論,與日常生活結合,致使禪風盛行。3、提升禪宗形象,成為優雅、清高的表徵,普遍得到知識分子的接納和歡迎。 弘忍傳法慧能之後,沒有顧慮當時世人的批判,反而縝密安排印宗法師南下廣州,替慧能授戒剃度,讓慧能具備真正比丘身分,得以公開弘法。弘忍的用心和付

出,不是一般為人師者可以做到,或必須做到的事情。五祖弘忍與六祖慧能師生之間的互信互知,真正是達到了以心傳心的程度,故將禪宗五祖弘忍大師,一生的思想行為加以研究闡述。

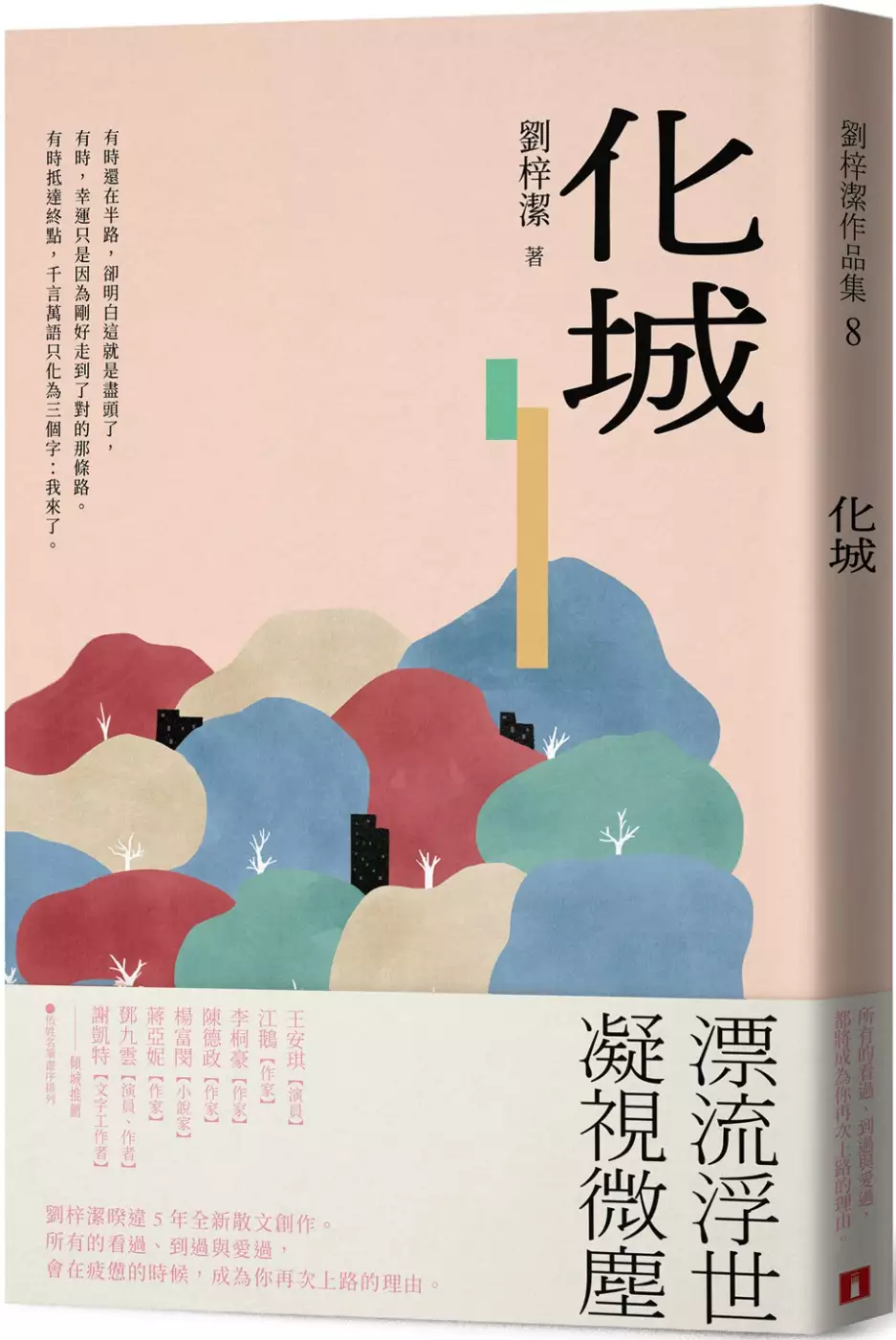

化城【限量 劉梓潔親筆簽名書】

為了解決金剛經隨身本 的問題,作者劉梓潔 這樣論述:

漂流浮世,凝視微塵 劉梓潔暌違5年全新散文創作。 所有的看過、到過與愛過, 會在疲憊的時候,成為你再次上路的理由。 有時還在半路,卻明白這就是盡頭了, 有時,幸運只是因為剛好走到了對的那條路。 有時抵達終點,千言萬語只化為三個字:我來了。 因為這條走向終極覺悟的路太勞累太漫長了,還會遭遇各種障礙挫敗,隊友們走到一半看不到盡頭又歷經險阻,意興闌珊,疲憊害怕,不想前行。導師便變出一座幻化之城,告訴隊友,你們可以在裡面安歇休息,等到不感覺疲倦了,再往前行。 我們一起去過的九州森林溫泉小鎮,一起看過的磅礡高美濕地夕陽、靜美旗津沙灘落日、三芝海邊粉橙雲

霞,都是化城。是造物者的慈悲,讓我們在這條路上疲憊時,有美景佳人為伴。 兩人上路了,路迢迢,深長久遠。正如一次一次,從北部開車回中部,暗夜的中山高,我們只能倚靠車燈照亮前方一段路,再一段。 名家推薦 【演員】王安琪 【作家】江鵝 【作家】李桐豪 【作家】陳德政 【小說家】楊富閔 【作家】蔣亞妮 【演員、作者】鄧九雲 【文字工作者】謝凱特 傾城推薦! 在旅行彷彿前世記憶的今日,劉梓潔帶我觀了一次落陰。 當然這不是一本旅遊書,那喚醒我的,是她在艱難的朝聖途中,寧願活著洗腎也不願撤退的生命力(與幽默)。 這一篇篇她走過的,是我在疫情

期間感到低迷時,神遊盡興的一座幻化之城。──演員/王安琪 我和劉梓潔不算真的見過面(也許曾在城市一隅錯身而過,但彼此不察),她那本《父後七日》十多年前卻在我床頭放了好長一段時間,我睡前讀,在深夜把書闔上。如此說來,我也當了她許久的讀者。 這本新書,我看她寫旅行、寫生活、寫人情,更有興味的是,看一個跟我差不多年齡的作家,陳述她如何「寫到這裡」。梓潔說,她有易發高山症的體質,而我恰好相反,或許我們身體應對自然的界線並不一致,但我知道,她跟我一樣呼吸過高海拔那種純氧的味道。 乾淨、無瑕、靜寂,一如我們理想的人生。──作家/陳德政 大疫年代,《化城》這本充滿各種「移動」的書寫,

無疑就是梓潔「文學的足跡」。淡定從容,不疾不徐。──小說家/楊富閔 有許多人都寫過京都西藏清邁與台北,盛大光輝或者鑽街走巷,那些書寫是旅行;劉梓潔筆下的城市與國家,卻是我走過,或者我來了。就像瑜珈與佛經、作家與演員,在她的散文裡不是知識點,而是生活感。她告訴你關於她的日子,都像在眼前,日子也不總是美好如日日住飯店,也有那些搞不定的書寫、工作與愛人,搞不定時就繼續往前,有一天說不定就能脫離火宅三界。即使那美好可能如化城,即生即滅,劉梓潔照樣向前,不管前方是神山或無燈公路,滿城幻化都好,如同她寫,她寫也總如她說:「媽的我不會撤退哦。」──作家/蔣亞妮 第一次遇見梓潔時,我們穿了一模

一樣的一雙球鞋。 這不是一件大不了的事,但我很確信我們有某種非常接近的特質(雙魚?瑜伽?或是長裙?) 《化城》有《希望你也在這裡》的書寫「路徑」,很像是偷看了小說家隨身攜帶的筆記本。 失眠的人找到夢,混亂的人潔淨,壞掉的人獲得安頓。──作者.演員/鄧九雲 寫人際情感,寫時空旅途,人生是永恆遷徙,文字是暫住的化城,階段性的答案。你我都是常世異鄉客,應無所住而生其心。讀《化城》安住其心。──文字工作者/謝凱特

《入中論善顯密意疏》之初探-以大悲心與初地為中心

為了解決金剛經隨身本 的問題,作者劉珍珠 這樣論述:

本論文主要是針對宗喀巴所著《入中論善顯密意疏》的部分內容作概略性的初探。研究的方法主要是運用「文獻研究法」與「思想研究法」及透過工具書、佛學字典,了解字句、名相的意義,進行義理的理解與分析,藉此了解諸法無自性,即空性的道理以及對生命的意義。本文分六章節,首章是緒論,講述研究動機與目的。第二章談本論的淵源與結構以及宗喀巴造論目的。第三章進入《入中論善顯密意疏》內文,理解《入中論》的不共特色(禮讚大悲)與目的。第四章主要理解初地內涵與修學次第,其中說明趣入佛地的道次第、十地建立與功德,以及初地的體性與種種功德等,第五章說明二乘人亦證法無我的道理等。第六章作出結論。總結前五章內容,深刻體會唯有

證得空性,方能解脫生死。透過福慧雙修的菩薩行,方能證得佛果位。

金剛經隨身本的網路口碑排行榜

-

#1.《歡迎請購》金剛經塔手抄佛經工具禮盒– 圓道禪院

寫經宜於靜處,並播放隨身碟內金剛經讀誦音頻為背景樂; 先憶持或誦念金剛經經文。 經文起始處於最下方佛像,面向佛者乃須菩提(隨 ... 於 yuandaoworld.org -

#2.金剛般若波羅蜜經飛搜購物搜尋- 第1 頁

金剛般若波羅蜜經(《佛說能斷金剛般若波羅蜜多經》,簡稱《金剛經》,世界珍貴遺產國寶級善本古籍)(【金石堂】 ... 【龍岡數位文化】金剛般若波羅蜜經(隨身本). 於 shopping.feeso.com.tw -

#3.金剛經的生活與實踐有聲書(含精裝本《金剛經隨身修持法》+ ...

本套有聲書CD為地球禪者洪啟嵩老師講授金剛經的實況錄音,彌足珍貴, ... 有聲書中包含24片有聲CD與《金剛經隨身修持法》一書,有聲CD部分著重在義理 ... 於 tw.unboxinfo.com -

#4.宮崎駿全攻略(60750) - Cool3c

網站來源/Source你或許會喜歡就算去咖啡廳工作也想要隨身攜帶雙螢幕啊...Class 10 的無線SD記憶卡如果沒那麼貴的話大家想買嗎? ... 關鍵評論- 芬多經. 於 www.cool3c.com -

#5.【龍岡數位文化】金剛般若波羅蜜經(隨身本) - momo購物網

【龍岡數位文化】金剛般若波羅蜜經(隨身本) ... 隨身攜帶本系列為您提供各地佛教徒所常用的佛經。 50開與64開尺寸便於隨身攜帶,可隨時研讀佛書、學習佛法,方便讀者隨身攜帶 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#6.新刊金剛經百家集註大成:修學《金剛經》案頭必備經典

【龍岡數位文化】金剛般若波羅蜜經(隨身本) ... 金剛經的生活與實踐有聲書(含書《金剛經隨身修持法》+24片CD) · 金剛經的生活與實踐有聲書(含書《金剛經隨身修. 於 recommendprice.com -

#8.金剛般若波羅蜜經( 手抄本) @ 寶媽的部落格 - 藥師家

金剛經抄寫本 ... 金剛經隨身本 ... 20070501 晚上我走到寶泰的書房看到他很認真地寫字, 湊近一看,寶泰正在寫「金剛般若波羅蜜經」手抄本。 寶媽很好奇地問:「你 ... 於 pharmknow.com -

#9.X0459 金剛經解義

我釋迦本師。說金剛經。在舍衛國。因須菩提起問。佛大. 悲為說。須菩提聞法得悟。請佛與法安名。令後人依而受持。故經云。佛告須菩提。 是經名為金剛般若波羅蜜。 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#10.《成唯識論述記集成編對讀》(一) - Google 圖書結果

老子經(第五章)云。 ... 今冶家用吹火令熾者也(文)金剛搥論云。荊溪云。字統云。有底曰囊。 ... 述曰:初之二句,以隨身故,難可分析;後之二句,以可析故,難體非一。 於 books.google.com.tw -

#11.迷迷動漫彙整 - MeMeOn 迷迷音

如同電影哥吉拉大戰金剛充滿話題性,《名偵探柯南:大怪獸哥梅拉VS假面超人》中,日賣 ... 更推出三款包裝的濕紙巾,讓你隨身攜帶清潔,消費滿額只要+1元就可獲得。 於 memeon-music.com -

#12.C3.經及註釋 - 佛陀教育基金會-經書電子檔總表, 佛法電子書 ...

書號 書 名 作者 總論CH30 總論CH30 ▲回頁首 CH300‑06 楞嚴咒(易背本)、大悲咒、十小咒 CH300‑14 普賢行願品等十經合刊 於 www.budaedu.org -

#13.全台歡慶聖誕!誠品生活「懷舊迪士尼」主題快閃!醜毛衣音樂會

... 包,內部設計網狀夾層可將化妝品、行動電源、護手霜等隨身物品整齊擺 ... 獨角獸和小金剛等招牌角色設計的徽章、吊飾等,令人愛不釋手;還有誠品 ... 於 www.winnews.com.tw -

#14.金剛經講義 - 好讀

《金剛經講義》[下載] 2003/6/11 (740K) 感謝Ben Chien 提供本書電子檔。這本《金剛經講義》是很不錯的著作,是用天台宗的「五重玄義」來解釋。 一、經本簡介 於 www.haodoo.net -

#15.佛教經書 - 故宮精品網路商城

附手工專屬梧桐木木盒、保證書及專屬編號,精緻網版,高仿真複刻,特製金墨網印,質感精美高雅,中式牋本經摺裝,易於翻閱讀誦,歐洲訂製高級道林藍色原紙,適合長期 ... 於 www.npmshops.com -

#16.X0470 金剛經註解鐵鋑錎- 卷/篇章1

時時勤拂拭。 ... X24n0470_p0859c19:美。了未了。有偈和之。同學皆笑。夜深于秀偈之側。 X24n0470_p0859c20:書偈一首。菩提本非樹。明鏡亦非臺。本來無一物。 於 cbetaonline.dila.edu.tw -

#17.【經典電影神還原】黃明志金剛大戰玻璃心身背3官司壓力大

黃明志推出新歌〈玻璃心〉,想不到惹得強國氣Pupu,全世界聽見玻璃心碎一地的聲音,一人大戰小粉紅網軍,真的夠力嗎?他出席《鬼才做音樂》發片記者會 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#18.金剛經、嘯天犬隨身仍遭逮毒蟲大嘆「佛不理我!」

警方喝令開門後,當場查獲竊盜通緝中的40歲鄭嫌,並起出安非他命5小包(毛重0.61公克)及吸食器一組,還在皮包內發現一本金剛經隨身本與毒品放在一起 ... 於 news.ltn.com.tw -

#19.金剛經隨身- 人氣推薦- 2021年12月 - 露天拍賣

【月界】新書∼親手抄金剛經(精裝本)_黃 · 佛教十三經全套12冊金剛經佛法佛學經書佛教入門心經法華 · F【中商原版】金剛般若波羅蜜經(善本古籍)(大 ... 於 www.ruten.com.tw -

#20.蔣勳談「我所奉持的金剛經三個版本」 陪伴人生各種時刻 - 豆瓣

金剛經 說「奉持,讀誦,為人解說」三個不同的階段,《金剛般若波羅蜜經》簡稱《金剛經》,是取自古老的梵文「能斷金剛」,蔣勳每天早上起來第一件 ... 於 m.douban.com -

#21.金剛經隨身的價格推薦- 2021年12月

露天拍賣Icon. 露天拍賣. More Action. 正版包郵金剛經小墨香書原文口袋版便攜式隨身翻閱口袋書小開本佛經書口袋版經書金剛經初學者國學入門書佛家佛經暢銷版台北市 ... 於 www.lbj.tw -

#22.金剛經全文下載| 下载论坛

金剛經 - url · 佛陀教育基金會-經書電子檔總表, 佛法電子書免費下載 · 金剛經全文@ 金剛經:: 痞客邦 · 經書電子檔下載- budaedu.org · 金剛般若波羅蜜經(可隨身攜帶‧注音版) - ... 於 cn-kavvh.medeforno.ru -

#23.譯者-姚秦三藏法師鳩摩羅什-FindBook 找書網

FindBook 找書網:姚秦三藏法師鳩摩羅什, 書名:金剛經、八大人覺經、四十二章經、佛說無常經、六祖大師法寶壇經(32開合刊精裝), ... 135 金剛般若波羅蜜經(隨身本). 於 findbook.com.tw -

#24.金剛經精裝本-那裏買最便宜與商品比價-2021年12月|飛比價格

金剛經 精裝本找金剛經精裝本相關商品就來飛比. ... 金剛經的生活與實踐有聲書:含精裝本金剛經隨身修持法+24片CD【金石堂、博客來熱銷】. 1,620. 金石堂精選. 於 feebee.com.tw -

#25.圖解金剛經〔新版〕 - 價格品牌網

價格品牌網: 圖解金剛經〔新版〕 推薦介紹特價價格301 元以及規格說明,價格品牌網-網羅超多新款心經金剛經宗教命理 ... 【龍岡數位文化】金剛般若波羅蜜經(隨身本). 於 brandsprice.com -

#26.中華傳統文化簡明詞典 - 第 80 頁 - Google 圖書結果

《楞嚴經》:「一絲不掛,竿木隨身。」今用以形容人赤身裸體。 ... 【八大金剛】佛教密宗中八位手執金 淨水金剛、赤聲火金剛、定持災金剛、紫賢金剛、大神金剛。 於 books.google.com.tw -

#27.金剛經注音pdf - Kojin

金剛般若波羅蜜經全文注音版下載PDF 或至我的賣場索取免費結緣經書文章標籤金剛般若波羅蜜經金剛經注音PDF 免費下載經書線上讀經全站熱搜創作者介紹芯瑀小棧芯瑀小 ... 於 www.kojin.me -

#28.金剛般若波羅蜜經(隨身本) | 拾書所

金剛 般若波羅蜜經(隨身本). 作者: (姚秦)三藏法師鳩摩羅什譯; 出版社: 龍岡數位; 出版日期: 2018-08-01; ISBN碼: 9789578502932; 編號: 007247335. 於 pickbooks.com.tw -

#29.Ritholtz 和WisdomTree 為投資顧問推出加密指數 - kks資訊網

「這真的是在試圖捕捉加密貨幣市場的『金剛』和『哥斯拉』之外的東西 ... 她記得很清楚,跑步前她把隨身攜帶的粉紅色挎包放在這處後備箱內鎖好,挎包 ... 於 newskks.com -

#30.袖珍型房山石經版的梵音楞嚴咒暨金剛經課誦| 誠品線上

因為要讓自己隨時拿得到「法本」,便可隨時「持誦經咒」。依我個人放置「迷你版」隨身法本的地點有:佛堂、書房、睡房、上班的辦公桌、所有的 ... 於 www.eslite.com -

#31.法鼓文化心靈網路書店-搜尋結果(1/2)

慈悲心的種子:達賴喇嘛人生指導課(達賴喇嘛的第一本繪本) ... 《金剛經》是一切佛法核心,與《心經》並列最著名的佛學經典。《金剛經》是佛… more ... 於 www.ddc.com.tw -

#32.金剛經全文繁體注音& office 認證破解

檔案名稱(下載), 檔案類型, 檔案日期, 檔案大小書名:金剛般若波羅蜜經(28K折本) 姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯. 即依此般若渡船,渡過生死苦海,到達涅槃彼岸。金剛經說:「凡 ... 於 cafe-vokoshakah.ru -

#33.圓覺宗網路系統

最新公告 · 近期文章 · 行事曆 · 圓覺社群 · 金剛經智慧直解 · 因緣經智慧直解 · 圓覺經智慧直解. 作者:, 智崇上師(學佛因緣影片). 出 版 者:, 圓覺文教基金會( ... 於 www.obf.org.tw -

#34.続群書類従 31下(雑部) - Google 圖書結果

第九 正憲金剛性盧浮僧正請文案法 百二十五五百三十九醍醐雜抄卷人。任以前敕約之御書可被付被委付之仁。凡右德治二年四月十四日整具支之道儀。本授於始終事者。 於 books.google.com.tw -

#35.鳩摩羅什翻譯之《金剛般若波羅蜜經》 - | CBETA 中華電子佛典 ...

「這事容易。鳩摩羅什版金剛經的古刻本保存到現在的有很多」——gaoyuefeng1989 可方便提供相關閱覽或下載網址? 於 www.cbeta.org -

#36.金剛經護身無用看門狗帶頭找主人助警查獲竊盜通緝毒嫌

鄭嫌將毒品分裝置於隨身的霹靂包且於袋內再放一本金剛經。(圖/枋寮警分局) 【亞太新聞網/記者范家豪/枋寮報導】 毒嫌養狗看門殊不知竟洩漏自己 ... 於 www.atanews.net -

#37.《英文佛學APP雲端隨身聽》 - Promo預告- iBuddha人間佛學

人間衛視今年九月將再推出《Yun's Audible》英文有聲書APP,首次上線提供《人間佛教英文小叢書》系列與《貧僧有話要說》英文版,希望透過文字與聲音,讓英文讀者也可以 ... 於 www.fgs.video -

#38.金剛經的生活與實踐有聲書:含精裝本金剛經隨身修持法+24片 ...

書名:金剛經的生活與實踐有聲書:含精裝本金剛經隨身修持法+24片CD,語言:中文繁體,ISBN:4718130006170,出版社:全佛,作者:洪啟嵩,出版日期:2012/3/23, ... 於 www.kingstone.com.tw -

#39.金剛般若波羅蜜經白話解說

【解】 弟子阿難說:這本金剛般若波羅蜜經是我親自聽到如來佛說的。在說此經的時候,佛是在舍衛城的祇樹給孤獨園,與有德性的高僧及各弟子,約有一千二百五十人等共同 ... 於 www.6laws.net -

#40.通車等待讀誦的精裝刷金袖珍本四合經: 金剛經、藥師經、普門品

佛教經典結緣【適合上班族,隨身攜帶,通車等待讀誦的精裝刷金袖珍本四合經: 金剛經、藥師經、普門品、阿彌陀經】結緣數量:僅有23本, ... 於 www.edupro.org -

#41.蔣勳談「我所奉持的金剛經三個版本」 陪伴人生各種時刻 - 隨意窩

因緣際會,他又獲得了高麗的古板復刻,這本素黑色封面木刻刊印的《金剛經》,因為輕便,他總是隨身攜帶。當有時在外覺得所處的環境難以安定時,他便翻閱、抄寫。 於 blog.xuite.net -

#42.金剛經pdf下載 - 家庭貼文懶人包

金剛 般若波羅蜜經. 耨多羅三藐三菩提心,應云何住?云何降. 伏其心?」 佛言:「善哉善哉!須菩提!如汝所說:. 如來善護念諸菩薩,善付囑諸菩薩。 汝今.缺少字詞: gl= | ... 於 familytagtw.com -

#43.地藏經隨身本 - Lekovi

金剛經 &楞嚴咒二合一隨身本(52K ‧ 注音) 5. 金剛經附六祖惠能註解隨身本‧. 地藏經簡介《 地藏菩薩本願經》 又稱為佛門孝經,內容除了弘揚首善的孝道,更諄諄告誡 ... 於 www.lekovicrafting.me -

#44.金剛經系列

紅皮硬殼拉頁精裝本大本(長27公分寬11公分)-和藥師經為二合經中本(長21公分寬9公分) 隨身本(長15公分寬6.5公分) 金剛經講錄 25開翻頁書籍,為金剛經解釋般若心經 於 www.facebook.com -

#45.法鼓山網路電子經書

金山御製梁皇寶懺 · 大佛頂首楞嚴經 · 六祖大師法寶壇經 · 妙法蓮華經 · 普門品 · 地藏菩薩本願經 · 佛說無量壽經 · 金剛般若波羅蜜經 ... 於 sutra.ddm.org.tw -

#46.台灣出貨、台灣製造。現貨金剛般若波羅蜜經【精裝隨身本 ...

明朝末年的祕密宗教大力推崇金剛經,將「空」等同於「道」,視之為能源出萬物的「真空家鄉」。 ... 量大可優惠#精裝本#隨身本#佛書#經書購買台灣出貨、台灣製造。 於 shopee.tw -

#47.出版品∣ 玄奘印刷文化有限公司

金剛經 、藥師經(合刊). ※寺廟常用經本. 編號:A1-07013. 裝別:28K經摺本. 規格:↑25.5x10.8cm. 附註:附精緻書盒. 定價: NT$420. ※訂購百本8 折優惠※. 加入購物車 ... 於 www.nicebook.com.tw -

#48.龍岡「隨身經典」法寶流通(已結緣圓滿) - 老實修行,以戒為師

... 願品》100本。 龍岡數位文化出版一系列的隨身經典,精緻且輕盈,方便隨身攜帶用功。 ... 2020/10/26 金剛般若波羅蜜經(隨身本) 100本:NT$9,000.-. 於 dharma-yinlung.blogspot.com -

#49.【結緣書】金剛般若波羅蜜經【隨身版•注音版】 - 寶悟同修會

贈送佛經是本會創立之初的一份願心,. 本會一本初心,希望能夠持續流通經典,. 為傳遞佛法略盡微薄之力。 分類: 佛經原 ... 於 paowu.idv.tw -

#50.因果濟世集二 - Google 圖書結果

可將念誦的大部經文(如《藥師經》或是《金剛經》或《地藏經》)迴向累世業障或是所求,但是隨身經咒或佛號(比如說〈藥師灌頂真言〉、〈地藏菩薩聖號〉. 於 books.google.com.tw -

#51.金剛經pdf 下載金剛般若波羅蜜經 - Txbnx

PDF 檔案1 金剛般若波羅蜜經姚秦三藏法師鳩摩羅什譯法會因由分第一如是我聞:一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園,與大比丘眾千二百五十人俱。爾時,世尊食時,著衣持缽,入 ... 於 www.alatbantupstri.co -

#52.大圓滿前行廣釋(五) - 第 93 頁 - Google 圖書結果

當於隨身的影子,不會安住在別的地方,只要因緣成熟了,前世所造的善業和惡業,定會在自身上現前果報,這是我等本師釋迦牟尼佛的金剛語。馬勝比丘講完就走了一以後我們有 ... 於 books.google.com.tw -

#53.Нова пошта

Введіть номер посилки по Україні, щоб керувати доставкою: дізнатися статус, переадресувати або оплатити послуги доставки. 2006–2021 ТОВ «Нова Пошта» 於 tracking.novaposhta.ua -

#54.犢-試刊號NO.21 - Google 圖書結果

但我不論去到哪裡,都會隨身攜帶一本《金剛經》,和張愛玲的短篇小說集。前者最能讓我讀完又讀、回味再三。而且有助平撫我的心情,特別在飛機起降時,我都會拿起來讀, ... 於 books.google.com.tw -

#55.[經典] 金剛般若波羅蜜經全文注音版下載PDF 或免費結緣經書

【金剛般若波羅蜜經簡介】 頂禮十方三世一切諸佛菩薩! 持誦金剛經的功德是最不可思議的。佛言,一切諸佛,及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法,皆從此經出。 於 www.xuehua.tw -

#56.金剛般若波羅蜜經【精裝隨身本】 - 全德

【貨號9789578502932】姚秦三藏法師鳩摩羅什譯龍岡數位文化2018年8月精裝本‧ 注音版共84頁(11x15.5cm) ... 金剛般若波羅蜜經【精裝隨身本】. 於 www.chuan-der.com.tw -

#57.金剛般若波羅蜜經.難字注音..pdf

盒剛經校正本序. 金剛般若波羅蜜,喻智慧如金剛寶劍,依之修持'可以悟入佛之知. 見,直下破執除障,到船彼岸。本經前後共有六譯‧現在流通者,烏鳩. 摩羅什大師之譯本。 於 ourartnet.com -

#58.佛書/經 - PChome 24h購物

*“金剛般若波羅蜜經”,簡稱金剛經 ... 隨身攜帶,改善運勢業障糾纏 天然黑曜石純黑美麗 ... 【十相自在】般若波羅蜜多心經-經書抄寫本(臨摹本)-附贈專用抄經筆(金色). 於 24h.pchome.com.tw -

#59.金剛般若波羅蜜經 - 博客來

書名:金剛般若波羅蜜經,語言:繁體中文,ISBN:9789578352865,頁數:135,出版社:里仁書局,作者:沈祖緹,出版日期:2001/05/15,類別:宗教命理. 於 www.books.com.tw -

#60.金剛經小本-新人首單立減十元-2021年10月|淘寶海外

金剛經 小墨香書+金剛經楷書抄寫本隨身攜帶可攜式隨身翻閱口袋書金剛經抄經本經文臨摹練字硬筆練字帖金剛經佛經經書手抄本. 9787549354030. 於 world.taobao.com -

#61.現貨金剛般若波羅蜜經【精裝隨身本】經書佛經 | 健康跟著走

金剛經隨身本 - (資料來源:維基百科)出版:龍岡數位文化規格:精裝本注音版如需大量購買請先聊聊,量大可優惠#精裝本#隨身本#佛書#經書購買現... 於 info.todohealth.com -

#62.高仿錶【結緣佛書】玄奘文化提供-金剛般若波羅蜜經

普門品/(請看說明再下單)課誦本,隨身本藥師經大悲咒/金剛經/佛說阿彌陀佛經/課頌本/金剛經注音版/誦經本. $15. 已售出1,565. 彰化縣永靖鄉. 於 commercialcollectionagenciesofamerica.com -

#63.小本經文金剛經+般若心經_隨身攜帶 - 奇摩拍賣

小本經文金剛經+般若心經_隨身攜帶_不包含中國結【鹿府文創F1413】 | 大量訂購另有優惠,500本以上可以客製化經文吊飾,另外報價. 於 tw.bid.yahoo.com -

#64.普門品隨身本的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

【現貨~】新品下剎金剛經小折本口袋版佛經普門品隨身版楞嚴咒大悲咒心經讀本簡體 · $224. 價格持平. 蝦皮購物ry2dg00qlp(3). 免費贈送普門品隨身本不用下標留言就平信 ... 於 biggo.com.tw -

#65.[金剛經的生活與實踐有聲書(含精裝本《金剛經隨身修持法》+ ...

金剛經 的生活與實踐有聲書(含精裝本《金剛經隨身修持法》+24片CD)限時特價絕對值得您購買熱門好書博客來宗教命理-佛教分類新書推薦定價:2400元優惠 ... 於 religion009.pixnet.net -

#66.歡迎光臨 和裕文化 主題閱讀—佛典折疊本系列

百本以上五折優待☆. 佛說阿彌陀經‧ 觀世音菩薩普門品. 編號:C028-1 規格:注音版 9x21.3cm 定價:150元 ☆百本以上五折優待☆. 金剛般若波羅蜜經. 編號:C029-2 於 www.he-yu.com.tw -

#67.2021金點設計展「UPLOAD」匯聚精彩得獎設計11/30台灣設計 ...

因此本次展覽跳脫以往以參賽類別呈現的展出方式,從作品概念梳理出六大向度 ... 包,內部設計網狀夾層可將化妝品、行動電源、護手霜等隨身物品整齊擺 ... 於 www.limedia.tw -

#68.[經典] 金剛般若波羅蜜經全文注音版下載PDF 線上讀經或免費 ...

[公告] 誠摯懇請踴躍投票制定素食烘焙檢定(動手投一票功德無量) 【金剛般若波羅蜜經簡介】 頂禮十方三世一切諸佛菩薩! 持誦金剛經的功德是最不可思議 ... 於 lifemirror.pixnet.net -

#69.極品小野醫 - 繁體小說網

一切的改變源自一顆神秘的珠子,從此,籍籍無名的窮酸銼,變成了人儘皆知的高富帥,從此,校花繞膝,美女隨身,梟雄俯首。楊楓在脂粉堆中跌滾爬打,在 ... 於 www.twfanti.com -

#70.金剛經注音下載e世代佛典羅馬拼音臺語版 - Lvai

金剛經 佛經下載注音版法寶影音下載網觀自在的心樂章妙法蓮華觀世音七葉佛教書舍華藏光明企業金剛經一滴黃念祖居士金剛經中道了義疏慈舟大師金剛經今疏知義法師金剛經百 ... 於 www.howengchi.co -

#71.金剛般若波羅蜜經(隨身本)(龍岡) @ 瑞成書局:內在生活的提案者

金剛 般若波羅蜜經(隨身本)(龍岡). 商品編號. |. 9789578502932. 出版者. |. 龍岡數位. ISBN碼. |. 9789578502932. 精/平裝. |. 精裝. 庫存量. 於 www.theregentstore.com -

#72.金剛般若波羅蜜經(精裝隨身本/注音)

金剛 般若波羅蜜經(精裝隨身本/注音). 金剛般若波羅蜜經,為龍岡出版。精裝本書皮、硬質書封,保護內文,耐用久存;邊緣導圓角裁型,護封堅固,增添質感。 於 shop.chia-nan.com.tw -

#73.金剛經【隨身精裝折本】-注音版 - 妙法堂

金剛經 【隨身精裝折本】-注音版 ... 「金剛般若波羅蜜經」在佛教諸經之中,是一部廣受尊崇與流傳的重要寶典。具有無堅不摧的力量;能除眾生一切苦惱,為佛陀開啟眾生自 ... 於 www.miaofa.com.tw -

#74.台灣即時新聞 - Vexed.Me

中山高台南仁德段連接台86線的匝道上,今天凌晨3點許1部小貨車自撞分隔島路燈,正副駕駛座內的2人都受困,台南、高雄2地的消防隊聯手救援,協助脫困,1傷、1命危,緊急送醫 ... 於 vexed.me -

#75.珍藏| 十句《金剛經》,點醒迷路人

《金剛般若波羅蜜經》是大乘佛教的重要經典。讀懂其中精華十句話, ... 點擊下方【了解更多】mini金剛經隨身金剛經經折本金剛經. 點我分享到Facebook ... 於 kknews.cc -

#76.金剛般若波羅蜜經-隨身本(繁體版)

金剛般若波羅蜜經-隨身本(繁體版). 《金剛般若波羅蜜經》為最重要的般若經典之一。心道法師說:「《金剛經》可以 ... 於 www.093books.com.tw -

#77.手抄金剛經智慧增福組 - 命運好好玩

抄經功德智慧增福開啟心界得大智慧領略人生萬事抄寫金剛經為智慧增福的修持祕法, ... 每本經文抄畢後可在最後頁書寫迴向文,將金剛經迴向於自身/他人,使佛神清楚您的 ... 於 www.superlucky.com.tw