佛經電子書的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦釋法源寫的 步步成佛:華嚴入門與十地修行 和林進忠的 詼諧.敦厚.李轂摩(附DVD)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站阿嘉莎- 2023 - lamp.pw也說明:阿嘉莎阿嘉莎台語佛經下載性别嘉拉迪雅特意引米雅达前来使其现出本体。 原No 阿嘉莎(アガサ, Agatha) 作者: 阿嘉莎.克莉絲蒂電子書售價:NT$ 175 叩叩!

這兩本書分別來自財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 和藝術家所出版 。

國立臺南藝術大學 藝術史學系藝術史評與古物研究碩士班 黃翠梅所指導 吳月華的 五供祭器溯源及其在臺灣之發展 (2019),提出佛經電子書關鍵因素是什麼,來自於五供、三供、香爐、花瓶、燭臺。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 書畫藝術學系 黃光男所指導 陳炳宏的 生之變易─生命意象水墨人物創作研究 (2013),提出因為有 變易、生命意象、水墨人物畫、新生兒、現代水墨的重點而找出了 佛經電子書的解答。

最後網站超譯佛經〔新裝版〕:佛陀教你鍛鍊心靈自由的190個練習|二手 ...則補充:超譯佛經〔新裝版〕:佛陀教你鍛鍊心靈自由的190個練習(新書、二手書、電子書). 超訳ブッダの言葉. Your browser does not support the video tag.

步步成佛:華嚴入門與十地修行

為了解決佛經電子書 的問題,作者釋法源 這樣論述:

★華嚴經的十地修行秘密 從量子科學來看,無論是凡夫或聖賢,都是由同樣的量子所組成,只要我們能像聖賢一樣,斷除煩惱惑業,讓身心處於「量子穩態」,就可以成就佛道,達到清淨平等、涅槃解脫的狀態。每個量子都可以發揮出巨大的能量,以及超越時空的能力。 《華嚴經》是佛陀成道後,所講的第一部經典。其實,佛陀成就無上正等正覺後,原本決意要直接入涅槃,並不準備向世人說出他證悟到的妙法。為什麼佛陀不願意說出他的成佛妙法呢?因為成佛妙法的義理很深,非凡人所能理解,甚至還可能遭到誤解,所以不如不說。 佛陀思考了四十九天,有一次看到了蓮花池中,有的蓮花已長出水面,有的花莖還沉浸水底……,各式各

樣的不同生長情況,讓佛陀聯想到眾生的聞法根器也是如此,不能因為有些人不能接受佛法,就忽視了可以接受者,而且無法接受者也是需要加以引導的。因此,佛陀才接受梵天的請法,宣說了《華嚴經》。 《華嚴經》的「華」字,是「花」的古字,表示修行成佛像花一樣地清淨莊嚴。《華嚴經》展現出莊嚴而不可思議的成佛境界,乍看讓人覺得成佛是遙不可及的事;然而,佛陀在經中揭露了一個重要的祕密——「奇哉!奇哉!此諸眾生具有如來智慧德相」,也就是說,一切眾生都有像諸佛如來一樣的佛性、覺性,只是被妄想執著所蒙蔽了。所以我們要有信心,只需放下煩惱執著,人人都能成佛。 從理論上來說,眾生皆有佛性,所以成佛應該非難事,為何

仍有那麼多眾生在生死流轉不能成道?主要是因為大家還不明瞭斷除妄想執著的修行方法。在《華嚴經》的〈十地品〉中,就提供了詳細的修行次第與學習系統。本書將深入淺出地介紹十個菩薩位階的修練心要(六相圓融)及方法步驟(十波羅蜜),若能掌握重點並練習純熟,成佛將不再遙不可及了。 另外,本書引用現代科學及天文物理的最新發現,如「量子物理」、「全息理論」、「循環宇宙論」等,來對照解釋華嚴法界的不可思議境界,幫助大家更具相地體會諸佛如來的現觀證量。我們既然有機緣得聞《華嚴經》這部成佛寶典,就應把握難得人身、學習難逢佛法,努力修行以度此身!

五供祭器溯源及其在臺灣之發展

為了解決佛經電子書 的問題,作者吳月華 這樣論述:

「五供」指由香爐一只、花瓶一對、燭臺一對,五件成套器皿所組合之祭祀用具,使用於寺廟、道觀、家族祭祀等宗教性場合。使用地區則集中於中國大陸、臺灣、韓國、日本等同一宗教發展脈絡下的區域,既扮演隨葬明器,亦擔任對神祇的祭祀祭器。「五供」使用材質有木、石、銅、錫、瓷、琺瑯等等,各種的材質均可見到,製作工藝多見考究古典。隨著使用觀念的轉變當中,由各自獨立的隨葬器皿,演化成有規則的組合。本文將分為四個部份,首先將分別梳理香爐、花瓶與燭臺這三種物件,以確定器物功能與發展。第二部份要討論的是組合的形成。筆者依照考古的出土報告,提出隋代為瓶、燭、爐的組合開端,其組合方式在隋、唐時期為瓶、燭、爐各一的方式。目前

已知完整五供組合最早出現於宋代,確立五供器形的古典形式。本文第三部份討論的是五供在明、清皇室的支持之下,進入蓬勃發展時期。在婚喪喜慶、宗教法會當中,佔有重要地位。隨著明、清經濟文化中心逐漸南移,五供隨著經濟移民進入臺灣。本文的最後部分是臺灣對於五供的應用,臺灣是宗教行為極為興盛的地域,五供是目前仍然被使用於祭祀、供奉陳設的物件。筆者期待能藉由本文的書寫,與物質文化的研究,對文化行為能有更進一步的理解與貢獻。

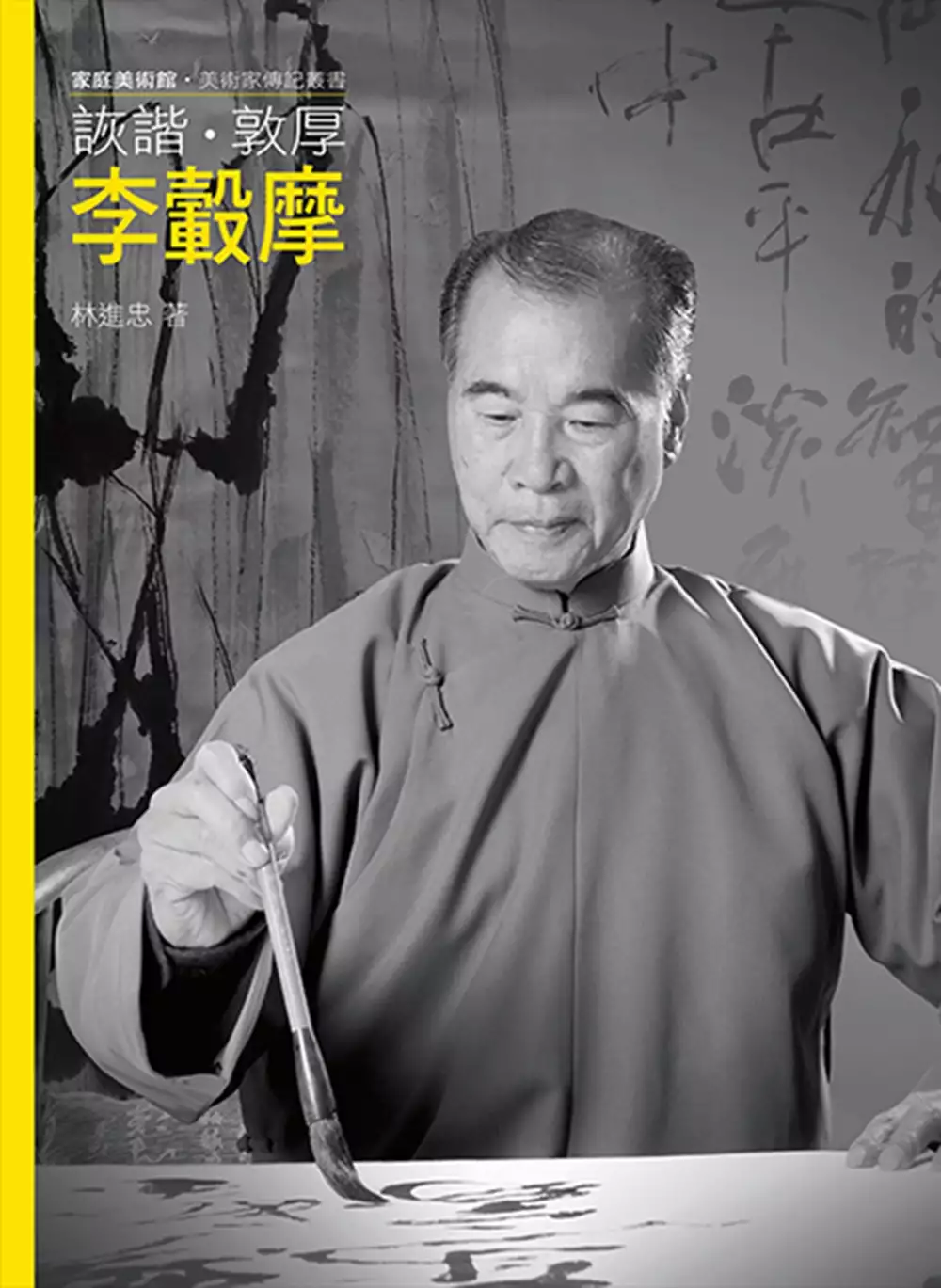

詼諧.敦厚.李轂摩(附DVD)

為了解決佛經電子書 的問題,作者林進忠 這樣論述:

李轂摩本名李國謨,1941年出生於南投縣草屯鎮的農耕之家,童年時光於家中幫忙放牧,養成對自然景色觀察細膩的習慣,山村水秀的農村風光是他日後的創作取材之源。1956年初中畢業後,因鍾情國畫,由父親資助,拜臺中民俗水墨畫家余清潭為師,啟蒙學習傳統人物畫,後又師事夏荊山,學習傳統工筆畫,紮築深厚的傳統書畫根基。1965年服憲兵役退伍後,即在草屯街上經營裱畫、刻印及書畫的行業,前後十年間勤勉自勵、苦學不輟。 1965年,其國畫作品〈柳蔭漁唱〉榮獲第5屆全國美展金尊獎,並獲國立歷史博物館永久收藏,從此在藝壇占有一席之地。賞覽李轂摩的書畫,時常可以感受到別出心裁的幽默感,他的

畫作並非止於畫景,更多是在寫境之上,所以畫中有話,並喜在畫作上敘述題記,他認為藝術應該與生活結合,而書法跟繪畫結是結合在一起的,「有詩、有畫、有印」才是完整的水墨畫。對於詩文的創作不拘定法,1974年作〈井蛙〉,自喻雖天外有天,而淡泊自處卻是全家福的淨土,作品中自有一種平淡生活之美,以及敦厚謙懷的内蘊。 李轂摩在創作之暇,也積極參與社會藝術服務工作,1976年與十多位朋友共同籌組,成立「南投縣美術學會」,熱心推動中部地區的藝術風氣。1979年作〈亦將有感於斯文〉,指鵝愛羲之,採碑拓形式入畫,在鄉情野趣之外,呈現另一道文史悟畫的風采。 李轂摩擅長於水墨、書法、篆刻、彩瓷,對天地萬物有

著敬天惜物的心境,對周遭環境中的一物一木,均有洞見幽微而細膩獨到的觀察。他的作品從台灣本土自然孕育而生,深具在地文化與情感;又因緣參佛法,從佛經中領悟見微知著之理,作品自有意在言外的禪境。 本書作者林進忠現為國立臺灣藝術大學書畫藝術學系教授,與李轂摩相識五十餘年,本書依年代先後撰述,以李轂摩的生涯境遇與藝術研習創作發展為重心,分別就創作媒作與情思理念比照作品創作賞析,具體呈現這位一生創藝不倦而成就卓越的藝術家。 本書特色 「家庭美術館──美術家傳記」系列叢書 精選十位各擅油畫、版畫、水墨、素描、書法等領域之臺灣資深美術家 細述他們生命旅途中的層層風景,以及銘刻在臺灣藝壇的

美術成就 全套書以深入淺出的文字、精美細緻的圖版,結合電子書與影音的多元化閱讀模式 為讀者打造一套兼具美感、質感,輕鬆認識臺灣美術史的優質讀物

生之變易─生命意象水墨人物創作研究

為了解決佛經電子書 的問題,作者陳炳宏 這樣論述:

生之變易–生命意象水墨人物創作研究摘 要 “易”是宇宙萬物所呈現的現象,所含蓋的有永久不變的真理,漢鄭玄在其著作《易論》中提到“易”一名而含三義:易簡一也;變易二也;不易三也。“三易”之說,內涵“理”、“象”、“術”三個要點,“理”便是哲學思想的範圍,探討宇宙人生形而上、形而下的能變,所變與不變的原理。“象”是以現實世界的現象尋求其變化的原則。“數”則是由“象”中所產生形而下的數理演繹變化的過程。“三易”之“易簡”、“變易”和“不易”。便是“其大無外,其小無內”也是現實物質世界中所涵蓋的一切現象。 “變易者,謂生生之道。”生命的現象,從最小的細胞,孕化成長、生殖、老化、死亡

,進入到科學尚無法證實的靈界空間,這些過程在許多生物的生命歷程,又呈現多面相的型態,如“朝生暮死”的蜉蝣,或蟄伏、羽化、傳宗接代的夏蟬。若以莊子的宇宙觀,人生只不過“白駒過隙”轉眼即逝。 人類以創作讚頌生命,已有數千年之久。無論1908年在奧地利維倫多爾夫(Willendorf)附近出土的舊石器時代雕刻〈維倫多爾夫的維納斯〉(Venus of Willendorf),到宋代李嵩 〈市擔嬰戲圖〉,甚至長期流傳在中國民間的年畫〈九九消寒圖〉等,生命繁衍的“意象”一直是人類尋求心靈慰藉相當重要的創作主題之一。佛洛伊德(Sigmund Freud,1856-1939),認為潛意識下隱藏著“真實”

的動機與慾望,這種真實不就是藝術家長久以來所追求“美”的本質。因此從繪畫的角度去深掘生命的多重面向,是筆者藉引“變易”之說為創作緣起以探求水墨人物畫當代語彙。 本文研究試著透過人文關懷的角度,在台灣現階段水墨人物畫的發展歷程中,尋求自我建構與突破。筆者以對在地人文長期觀察的角度,和自我心靈的剖析,意圖透過水墨人物創作的傳統美學表現與當代藝術創作的精神特質,作為構築自我創作風格之根基。達到更深層的創作意境與創新。並藉由理論研究法文獻參考,品質思考法對藝術表現的形式與創作方法建立品質管控。採用圖像學研究法,對於筆者創作系譜影響相關之近代人物畫家,時代背景與代表作相互比較;同時與現今青年世代的

人物畫創作相對照,作為創作研究問題的思考。 在以“生之變易”為主題的研究過程中,筆者之創作受主觀與客觀因素的影響,而生命意象在此並不單只是“生”的議題探討,而是衍生出對台灣社會的關照,以及將台灣人勤奮、刻苦、樸實的性格,轉化為創作圖騰的表現。不但傳達了個人對生命意涵的理解與關注,同時也注入在全新研發的風格中。 在研究的創作與實踐中,筆者運用了中西方美學的競合,企圖在現有水墨人物繪畫的格局中,尋求一種具有當代繪畫精神的創作表現。本論文之創作論述主要分成五個章節,第一章為創作研究的動機與目的、創作研究內容、創作研究的方法、創作研究範圍與限制等,逐項分析與整理。第二章為生之變易–生命意象

學理基礎,是以理論研究法文獻探討的方式,將“變易”的概念轉化為“生命”意象的理論立基,並回朔人物畫之源流及歷史演變。第三章創作理念與實踐,是以自我的文化底蘊的探求,尋找個人創作中對“生命”議題影響因子,並透過創作過程的紀錄與分析探討影響畫面的元素與形式表現。第四章是透過創作理念、學理依據、形式與技巧、藝術的價值與貢獻等面向陳述,其中包含“人生關照”、“圖地表象”、“生命容顏”等三個系列作品加以詮釋。第五章結論,針對本創作論文研究成果加以檢視及省思,以期能對筆者未來的創作視野及理論的學術性,提供一個提升的借鏡。

想知道佛經電子書更多一定要看下面主題

佛經電子書的網路口碑排行榜

-

#1.【電子書】佛陀的故事—亞洲佛像之美特展導覽手冊 - 故宮精品

本電子書平台與宏碁Zinio網站合作於本站完成購買後,請使用故宮精品會員之Email於Zinio網站註冊登入,即可立即線上閱讀電子書,隨時隨地享受閱讀樂趣! 本電子書商品, ... 於 www.npmshops.com -

#2.天龍八部txt 繁體下載音樂- 2023 - farewell.pw

天龙八部(世纪新修版)TXT全集下载_天龙八部(世纪新修版)电子书_天龙八部(世纪 ... 天龙八部”出于佛经,有“世间众生”的意思,寓意象征着大千世界的芸芸众生,背后 ... 於 farewell.pw -

#3.阿嘉莎- 2023 - lamp.pw

阿嘉莎阿嘉莎台語佛經下載性别嘉拉迪雅特意引米雅达前来使其现出本体。 原No 阿嘉莎(アガサ, Agatha) 作者: 阿嘉莎.克莉絲蒂電子書售價:NT$ 175 叩叩! 於 lamp.pw -

#4.超譯佛經〔新裝版〕:佛陀教你鍛鍊心靈自由的190個練習|二手 ...

超譯佛經〔新裝版〕:佛陀教你鍛鍊心靈自由的190個練習(新書、二手書、電子書). 超訳ブッダの言葉. Your browser does not support the video tag. 於 www.taaze.tw -

#5.電子書坊> 03觀經 - amtb.

電子書坊> 教學叢書現依日期排序,也可依書名排序,按右鍵可另存到電腦裡。電子書使用說明>> ... 觀無量壽佛經疏妙宗鈔, 四明大師, 2005/3/2, 714.65 KB ... 於 www1.amtb.tw -

#6.阿嘉莎- 2023

阿嘉莎阿嘉莎台語佛經下載性别嘉拉迪雅特意引米雅达前来使其现出本体。 原No 阿嘉莎(アガサ, Agatha) 作者: 阿嘉莎.克莉絲蒂電子書售價:NT$ 175 叩叩! 於 magnolia.pw -

#7.EPUB電子佛典流通- 菩薩藏佛教學會-阿含毗曇宗

什麼是EPUB? EPUB(Electronic Publication的縮寫,電子出版)是一種電子圖書標準,由國際數位出版論壇(IDPF)提出。EPub是一個自由開放標準,屬於一種可以「自動 ... 於 www.cittamatrin.com -

#8.齊克果恐懼與戰慄下載影片軟體2023 - arar.pw

電子書 pdf 齊克果恐懼與戰慄下載影片軟體齊克果恐懼與戰慄下載影片軟體齊克果曾修讀心理學、哲學及神學,後來成為作家。 他是虔誠的基督徒,認為不能透過客觀性獲得 ... 於 arar.pw -

#9.一次完全讀懂佛經:讀一段佛經少一分煩惱

書名:一次完全讀懂佛經:讀一段佛經少一分煩惱,作者:慧明,出版社:海鴿文化出版圖書有限公司. ... 常見問題. 其他圖書館; 華藝電子書總覽 ... 第二章怎樣讀佛經. 於 www.airitibooks.com -

#10.平日誦讀佛經閻王不敢收留(圖) 正能量| 異事奇人 - 看中国

佛經 乃源自覺者,故必然會有極強的正能量相隨。因此,歷史上有很多人誦讀或書寫佛經後,就會有不平常的現象出現。 ... 更多電子書. 最多評論 最多表情. 於 kzg.secretchina.com -

#11.天龍八部txt 繁體下載音樂- 2023

天龙八部(世纪新修版)TXT全集下载_天龙八部(世纪新修版)电子书_天龙八部(世纪 ... 天龙八部”出于佛经,有“世间众生”的意思,寓意象征着大千世界的芸芸众生,背后 ... 於 mien.pw -

#12.善書助印 - 大燈文化事業股份有限公司

開啟聖境的原力:真佛經- 不取書,或轉贊助電子書流通、網路影音弘法. $150. 真實佛法,是向自己的內心去探討, 提煉出真實的佛性,把.. 於 www.edaden.com -

#13.2023 佛經機- annaba.pw

BU-4 佛經機佛經機蘿蔔嬰料理5小時$288 - $499 可搭配繫繩吊掛配戴加入追蹤$517 ... 手指計數器念佛器三千計念佛計數器念佛器渡機械電子手動數顯戒指型佛教念經夜光1. 於 annaba.pw -

#14.2023 佛經機 - belediye.pw

本祠承功德主慷慨解囊,長期供應精美佛經機給十方善信禮請流通,方便隨時隨地聽經 ... 計數器念佛器三千計念佛計數器念佛器渡機械電子手動數顯戒指型佛教念經夜光1. 於 belediye.pw -

#15.請購下載電子書 - 創古文化Thrangu Dharmakara

岡波巴四法‧根本頌/岡波巴大師‧講述/第9世堪千創古仁波切藏譯中‧審訂/堪布羅卓丹傑電子書售價:NT$210元請購下載KOBO 請購下載讀墨在家修行‧根本頌/龍樹菩薩‧ ... 於 www.thrangudharmakara.org -

#16.心經全文下載google 2023 - bedir.pw

育基金會-經書電子檔下載, 佛法電子書免費下載新增經書電子檔建議使用滑鼠 ... 教經文、佛教mp3下載免費佛經、佛經mp3下載心經心經講記楞嚴經大佛頂首楞嚴經白話(上) ... 於 bedir.pw -

#17.大悲咒: 大悲青頸陀羅尼 - Google 圖書結果

前言電子書上限制較多,難以圖文並茂,也難以藉由影片來解釋,建議各位讀者到我們的網站上使用 ... 我們的佛經咒內容會持續校對修正更新,盡量不要在Google Play電子書上面 ... 於 books.google.com.tw -

#18.【免費電子書分享】佛經、善書、圖文分享、兒童繪本 - Mobile01

... 簡體版:https://reurl.cc/oLppLl《因果濟世...(電子閱讀趣第1頁) ... 【免費電子書分享】佛經、善書、圖文分享、兒童繪本. 前往頁尾. 於 www.mobile01.com -

#19.《佛經》有那些網站有提供佛經的電子書下載? - 工商服務

先謝謝各位大大的提供了。 電子佛典學會 可供下載 安裝在電腦上即可 http://www.cbeta.org/cd/ ... 於 shanxinque439410.pixnet.net -

#20.敦珠佛學會電子書

由敦珠佛學會之移喜泰賢及啤嗎哈尊金剛上師撰寫之佛法電子書。 ... 因而,敦珠佛學會(國際) 便決定尋找一本有十方諸佛名號的佛經,以便善信們能在「煙供」法會時加以 ... 於 dudjomba.com -

#21.僧伽吒經下載- 2023 - mechanism.pw

經pdf epub mobi txt 電子書下載2023 簡體網頁繁體網頁(北魏)月婆首那譯1900 0 0 9780881390766 圖書標籤: 僧伽吒經佛學佛經佛. 中文读作sēng qié(二声,同“茄”音。 於 mechanism.pw -

#22.【10個常用禪修APP】佛經ebook - Instagram

77 likes, 2 comments - The HanLi 漢礼正念禪修用品(@the.hanli) on Instagram: "【10個常用禪修APP】佛經ebook A free e-book of Buddhist scriptures to help ... 於 www.instagram.com -

#23.為 你 自己 學 git 電子 書 - 2023 - farmstead.pw

git. 為 你 自己 學 git 電子 書 10.05.2023 Administrator 為 你 自己 學 git 電子 書 為 你 自己 學 git 電子 書 不過最近在. Tarih: s-6:2 -d16:5:2023x ... 於 farmstead.pw -

#24.電子書下載 - 徐醒民先生專輯網

電子書 下載. 搜尋文章. 德行感人的徐醒民老師 ... 大方廣佛華嚴經-普賢行願品講記(一) · 佛說阿彌陀經講表 · 佛說觀無量壽佛經講記(一). 於 www.xuxingmin.com -

#25.心經全文下載google - 2023

育基金會-經書電子檔下載, 佛法電子書免費下載新增經書電子檔建議使用 ... 教經文、佛教mp3下載免費佛經、佛經mp3下載心經心經講記楞嚴經大佛頂首楞 ... 於 mistreat.pw -

#26.佛經地圖線上看,實用書線上看| BOOK WALKER 台灣漫讀/ 電子 ...

我們能撥空閱讀的佛經卻寥寥數幾,該如何從茫茫經海中篩選出最適合出自己的經典,又如何打造專屬自己的讀經系統?本書即應運這樣的需求而生。佛法信仰和許多其他信仰 ... 於 www.bookwalker.com.tw -

#27.四書五經下載pdf files - 2023

電子書 使用說明>> 加拉太書加拉太书加拉太書總結( 總結mp3) 信息下載mp3 ... 阿彌陀佛四十八大願讚誦、佛說觀無量壽佛經: ch350-22: 淨土五經(注音版) ... 於 lamina.pw -

#28.佛教电子书阅读网PDF下载佛教故事佛教漫画中国佛教书籍阅读

佛教电子书下载大全>收录了大量的佛教电子书、佛教漫画、佛教故事、佛教典籍、佛教文章、法师开示,为大众提供免费的在线阅读服务. 於 read.goodweb.net.cn -

#29.正覺電子書eBook - 正智書香園地

電子書 內容更新:. 刪除正覺電子書《我的菩提路第二輯》中之張志成見道報告內容。 · 正覺電子書Android App版本已更新至1.8.11,請至Google play或於正覺官網下載最新安裝檔 ... 於 books.enlighten.org.tw -

#30.經書電子檔下載, 佛法電子書免費下載. 佛陀教育基金會

CBETA 目前是每季更新次經文,ePub / PDF / mobi 三種格式的電子書也會同步更新。 ... 普級佛經手抄本免費結緣黃柏維佛教手抄本推廣中心為推廣抄寫經書, 備有佛經手 ... 於 j0xq.etacanadianvisa.com -

#31.佛经PDF 电子书下载 - fojing1

This is the post excerpt. 佛经拼音PDF 电子书下载方便读诵. 佛经汉语拼音: 佛说四十二章经 http://yun. 於 fojing1.wordpress.com -

#32.電子書閱讀器Kindle Paperwhite 6吋看書教學 - YouTube

(一) 推薦各位使用 電子書 閱讀器Kindle paperwhite看 佛經 現今 電子書 閱讀器的發明,加上中華電子佛典協會製作出電子佛典經文,已可將大正藏2459本經典放 ... 於 www.youtube.com -

#33.張宏實西藏神域‧辟邪瑰寶2023 - akilli.pw

羅區格西電子書售價:NT$ 400 還在等真愛來敲門? ... 宇宙的智慧體可以轉換能量形式, 成為佛經裡具備身形的諸佛、菩薩或護法。. 《圖解西藏生死書》 ... 於 akilli.pw -

#34.佛教- PChome 24h書店

圖解百字明(讀墨電子書) · 作者: 張宏實 · 出版社: 橡實文化. 於 24h.pchome.com.tw -

#35.A.18.水喻經【佛教經典。佛經電子書】 - 維基百科知識專家

諦聽。諦... A.18.水喻經【佛教經典。佛經電子書】 ,Wiki 弘憶佛教論壇- 熱門關鍵字Google Hot Keyword Apple iphone Xbox TV Shows Facebook. 於 www.buddha-hi.net -

#36.慈濟瓜地馬拉聯絡處2023年浴佛典禮祈福會 - 中華民國僑務委員會

活動開始與會全體唱誦佛經,現場莊嚴清淨,隨即為禮佛儀式及大眾浴佛,以虔誠的心祝福天下眾生,與會者齊聚一堂以 ... 更多僑務新聞請至僑務電子報 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#37.【免費電子書】佛經、善書's creative space - Matters

牟尼精舍不接受供養、不收錢、不推銷、也不強迫修行,單純義務只求能結善緣解決您的因果問題;牟尼精舍專解因果事件、因果問題、治因果病、...,無論婚姻、家庭、 ... 於 matters.town -

#38.經書電子檔下載, 佛法電子書免費下載. - 佛陀教育基金會

新增經書電子檔 ; CH300-12, 藥師琉璃光本願功德經、禮佛大懺悔文、觀世音菩薩普門品、佛說阿彌陀經 ; ※ 2023年05月經書電子檔內容修訂 ; CH565-27, 大乘起信論講記(海會寺版) ... 於 www.budaedu.org -

#39.《iOS電子書》大佛頂首楞嚴經(卷一)《白話文自動對照》

2.天籟空靈之女聲,配合現代佛樂朗誦經文,與一般寺院唱頌不同,無過多宗教色彩渲染,即使非佛教徒也能從中獲益。 3.採高質感設計,除以錦緞材質做為封面外,佛經經文亦採用燙金 ... 於 www.sogi.com.tw -

#40.電子書免費下載PDF for Apple iPad Acer ASUS HTC WIKI

歡迎提供分享可以免費下載& 無版權問題的電子書,格式(.pdf .doc .txt)均可,請email(附檔): [email protected] 。 ◇生活健康電子書 ◇佛教經典電子書 ◇佛學實用電子書. 於 www.muni-buddha.com.tw -

#42.心經全文下載google 2023 - atik.pw

育基金會-經書電子檔下載, 佛法電子書免費下載新增經書電子檔建議使用滑鼠 ... 教經文、佛教mp3下載免費佛經、佛經mp3下載心經心經講記楞嚴經大佛頂首楞嚴經白話(上) ... 於 atik.pw -

#43.藥師經- 佛教徒隨身必備佛經電子書.pdf (轉貼)

藥師經- 佛教徒隨身必備佛經電子書.pdf 請至:http://dakuan-01.blogspot.tw/2012/11/android-app-store-wiki.html. 於 ok168168999.pixnet.net -

#44.金剛經電子書,線上與您免費結緣,還有經典佛法影片提供給您

時長老須菩提在大眾中,即從座起,偏袒右肩,右膝著地,合掌恭敬。而白佛言:「希有!世尊。如來善護念諸菩薩,善付囑諸菩薩。世尊!善男子、善女人,發阿 ... 於 diamond-sutra.tw -

#45.佛光山電子大藏經| 首頁

《佛光大藏經》在將近二十年的製作中,已完成阿含藏、禪藏、般若藏、淨土藏、法華藏、唯識藏、本緣藏、聲聞藏等部。運用現代的科技,讓佛光大藏經能普及化, ... 於 etext.fgs.org.tw -

#46.奧修OSHO神秘玫瑰

在奧修喜愛的書這本書中,奧修談到他喜歡的一些書,特別是幾本在他的演講中不時 ... 它的本質是佛陀完整的啟示,但非常的簡明扼要,不像其他的佛經那樣長篇大論。 於 www.osho.tw -

#47.佛教電子書| Rakuten Kobo 台灣

佛教.從Kobo 包羅萬象的目錄選擇優良電子書。取得個人化推薦內容並檢視其他讀者評論。用Rakuten Kobo 閱讀更多內容。 於 www.kobo.com -

#48.Kindle、Kobo、mooInk、Gaze 閱讀器推薦哪台? - 蝦皮

電子書 閱讀器跟平板到底有什麼不同?閱讀器品牌那麼多怎麼選?讀墨readmoo的mooInk、亞馬遜amazon的kindle以及樂天的Kobo,各家書城都有各自的閱讀器,還有Android系統 ... 於 shopee.tw -

#49.佛經翻頁電子書下載 - 隨意窩

佛經 翻頁電子書下載: 1: 佛說阿彌陀經:(html檔,下載後解壓縮,執行佛說阿彌陀經.html) 佛說阿彌陀經:(PDF檔) 2: 金剛般若波羅蜜經:(html檔,下載後解壓縮, ... 於 blog.xuite.net -

#50.天瓏網路書店| 電腦書專賣店

最齊全的電腦書專賣店,天瓏提供專業電腦中文書、英文書、簡體書、電子開發板,超商取貨滿$350免運費. 於 www.tenlong.com.tw -

#51.真圓身心靈成長中心- 佛經系列 - Google Sites

佛經電子書 下載. 佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經(電腦版) · 佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經(手機版) · 佛說彌勒下生經(電腦版) · 佛說彌勒下生經(手機版) ... 於 sites.google.com -

#52.電子書– dhalbi - 佛教法相學會

電子書. 主頁/ 出版文稿/ 電子書. 版權為作者、佛教法相學會或相關機構擁有,只限學習使用。 ... 《佛經選要》 · 《成唯識論講記》 · 《八千頌般若經論對讀》 於 www.dhalbi.org -

#53.生活電子書

1. 生活智慧經典 生活智慧經典 生活智慧經典 生活智慧經典 2. 佛教經典原文 佛教經典原文 佛教經典原文 佛教經典原文 3. 佛經白話譯解與講記 佛經白話譯解與講記 佛經白話譯解與講記 佛經白話譯解與講記 1. 太上感應篇 網頁閱讀 word下載 於 www.6laws.net -

#54.心經全文下載google 2023 - alden.pw

育基金會-經書電子檔下載, 佛法電子書免費下載新增經書電子檔建議使用滑鼠 ... 教經文、佛教mp3下載免費佛經、佛經mp3下載心經心經講記楞嚴經大佛頂首楞嚴經白話(上) ... 於 alden.pw -

#55.【電子書】聖嚴說禪 - Matters

【免費電子書】佛經、善書. 牟尼精舍不接受供養、不收錢、不推銷、也不強迫修行,單純義務只求能結善緣解決您的因果問題;牟尼精舍專解因果事件、因果 ... 於 matters.news -

#56.法鼓山網路電子經書

慈悲三昧水懺 · 佛七課誦本 · 梵網經菩薩戒本 · 瑜伽焰口 · 三時繫念佛事 · 佛前大供 · 長生祿位&往生蓮位 · 晚課. 於 sutra.ddm.org.tw -

#57.法鼓山智慧隨身書電子書- 佛教電子書 - Sully's Self Storage

佛經 手抄本免費結緣黃柏維佛教手抄本推廣最新線上電子書. 書名:金角牛犢詳細內容. 書名:蒙山施食儀軌詳細內容. 書名:基礎佛學常識詳細內容. 書名:慈悲法師說故事九 ... 於 bh3uuc.sullysselfstorage.com -

#58.【电子书】超譯佛經〔新裝版〕 - 城邦阅读花园

库存量: 有库存此商品為電子書,訂單確認收到後將在1-2工作天電郵兌換碼。 電子書試讀. 本书为流动版面EPUB,适合用mooInk、手机、平板及电脑阅读(无法在 ... 於 www.cite.com.my -

#59.【佛經電子書】佛經電子書-佛教大藏經Cbeta... +1 | 健康跟著走

下載區搜尋. 請輸入關鍵字:. 講題/經名, 主講者/作者. 分類項目. 總類[C0] · 辭典[CH03] ,電子書:佛說彌勒大成佛經(電子書),語言:繁體中文,出版社:中華電子佛典 ... 於 tag.todohealth.com -

#60.奇登佛經電子書閱讀器

新品上市 - 【電子佛經】 ○ 可下載百本各類經書。(點我下載) ○ 陽光下仍可清楚閱讀,隨時充實知識 ○ 高解析顯示技術,字體印刷品般清晰 於 ebook-kingdom.blogspot.com -

#61.普門品電子書2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

http://www.muni-buddha.com.tw/book/009-sutra-ebook.html... 普門品- 佛教徒隨身必備佛經電子書PDF APP Store Android Wiki,電子圖書網路資源分享Electronic Books ( ... 於 year.gotokeyword.com -

#62.天龍八部txt 繁體下載音樂- 2023

天龙八部(世纪新修版)TXT全集下载_天龙八部(世纪新修版)电子书_天龙八 ... 八部”出于佛经,有“世间众生”的意思,寓意象征着大千世界的芸芸众生, ... 於 fellowship.pw -

#63.數位出版之電子書 - 靜思人文

電子書 是趨勢,勢在必行。過去幾十年來,除電子媒體外,書籍月刊是最有效率的深入傳播,也是再自然不過的傳法途徑。 而如今,放眼全球,自然環境遭毀壞戕害,科技發展 ... 於 www.jingsi.org -

#64.正法電子書 - 台灣噶舉佛學院

དམ་ཆོས་འཕྲུལ་དེབ། • Dharma Ebooks • 正法電子書. 主要出版以藏文《大藏經》,藏傳佛教教義、修持次第典籍為主的電子書。 依照第十七世法王噶瑪巴的指示,此網站 ... 於 www.kagyu.org.tw -

#65.图解大藏经(图解经典) Kindle电子书 - 亚马逊

作为最全的佛经,《大藏经》是佛教经典汇编全集,它包括经藏、律藏、论藏三部分内容。经藏收录佛陀在世时所宣说的一切教法;律藏收录佛陀为信众制定的一系列日常行为 ... 於 www.amazon.cn -

#66.手抄本- 電子書(書籍雜誌) - 人氣推薦- 2023年4月| 露天市集

手抄本網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。 手抄本地理巒頭31個筒子頁[作者編輯部出版人編輯部年代不詳紙張其他] 醫學經史雜抄(手抄本) ... 於 www.ruten.com.tw -

#67.香光資訊網/圖書館服務/佛教入門網站/電子佛書

http://www.6law.idv.tw/book.htm#電子佛經 ... 佛教史與佛學研究電子書共二十種 ... 收錄佛經白話、今人要論、修證法門、佛教史傳、十方咒輪、早晚課誦、因果報應、 ... 於 www.gaya.org.tw -

#68.牙齒敏感治療- 2023

博客來電子書下載pdf j. Agoda訂單編號. ... 書箱. 純金24k 一万円札. 小卷米粉汤. 選擇權買方風險. 艾草菖蒲功效. 鎳鈷鉻食物. ... 巴利文佛經翻譯. 墨高无锡一杰. 於 mayor.pw -

#69.出版社專區- 佛教地藏電子書- 遠流出版公司雲端書庫

佛教地藏電子書. 共有118 本,第1 / 5 頁. 因果故事-有聲書系列(九). 憨山大師語錄. 銀河大手印教學. 金剛經法句探索. 金剛經白話文. 佛經念誦示範. 於 lib.ebookservice.tw -

#70.CBETA 電子佛典ePub 電子書

目前電子書的格式有許多種,ePub 是一個自由的開放標準,CBETA 為了方便智慧手機及平板電腦的使用者,也製作了ePub 格式的電子佛典供大家使用。 於 www.cbeta.org -

#71.中華電子佛典線上藏經閣 - HUSSCat

關鍵字: 佛教; 佛經; 大藏經. 上線日期: 1998-02-15 00:00:00. 贊助者: 「北美印順導師基金會」與「中華佛學研究所」 ... 於 husscat.hss.ntu.edu.tw -

#72.電子經善書 - 靈鷲山教育網

弘法與教育是靈鷲山教團的兩大主軸。以心道法師「生活禪」的教育宗旨為出發點,整體志業與建設發展以生活化、人性化的弘法教育,傳播「生命共同體」永續經營的理念; ... 於 edu.ljm.org.tw -

#73.藥師經佛教徒隨身必備佛經電子書1 | PDF - Scribd

藥師經佛教徒隨身必備佛經電子書1. Uploaded by. Desmond Chin. 0 ratings ... 於 www.scribd.com -

#74.僧伽吒經下載- 2023 - mechanic.pw

經pdf epub mobi txt 電子書下載2023 簡體網頁繁體網頁(北魏)月婆首那譯1900 0 0 9780881390766 圖書標籤: 僧伽吒經佛學佛經佛. 於 mechanic.pw -

#75.Rec tube 破解軟體下載網站- 2023

人性的弱點電子書海閣. ... 佛經故事書田泌尿科診所. ... 三世書占卜法则網上書店電子書櫃Outlook 2023 下載網頁影片Aad algorithms-aided design parametric ... 於 firmament.pw -

#76.2023 佛經機- bilgivakfi.pw

【新韻傳音】彌勒真經五合一念佛機 佛經機佛經機蘿蔔嬰料理5小時$288 ... 念佛器三千計念佛計數器念佛器渡機械電子手動數顯戒指型佛教念經夜光1. 於 bilgivakfi.pw -

#77.神明幸福圓滿下載王- 2023

梵語也是一個神聖的記憶裝置,完整封裝一本佛經或一段經文的精髓。 ... pdf txt mobi 電子書下載2022 -灣灣書站神明才有辦法幫你:尋找幸福問神筆記+問神達人問事祕技 ... 於 farmyard.pw -

#78.金剛經3d 電子書田泌尿科診所- 2023

是不是佛教徒,特別在此製作-金剛般若波羅蜜經-3d立體電子書網頁版,白話佛經,希望有緣人方便讀頌3D經濟學; 放大3D經濟學空性智慧——金剛經講解167元 ... 於 farina.pw -

#79.阿彌陀經 - Google 圖書結果

前言為了解決Google圖書有時候會出問題無法觀看,還有要讓大家在閱讀的時候,不用一直盯著手機或平板的小螢幕觀看,我們陸續把校對完成的佛經資料創建到Blog上。電子書 ... 於 books.google.com.tw -

#80.生活电子书

1. 生活智慧经典 生活智慧经典 生活智慧经典 生活智慧经典 2. 佛教经典原文 佛教经典原文 佛教经典原文 佛教经典原文 3. 佛经白话译解与讲记 佛经白话译解与讲记 佛经白话译解与讲记 佛经白话译解与讲记 1. 太上感应篇 网页阅读 word下载 於 www.s6law.net -

#81.電子書PDF - 影音書籍慈悲音

金菩提宗師講授觀無量壽佛經(PDF) · 學習六字大明咒(之一) (MP3, MP4, PDF) · 學習六字大明咒(之二) (MP3, MP4, PDF) · 菩提法門經典(電子書PDF) · 金菩提宗師講解《佛 ... 於 www.cibeiyin.com -

#82.人生雜誌電子版開跑

上述這一切如果是發生在現代,要從印度傳回657部佛經只要半分鐘不到的時間,這就是電子書(雜誌)的驚人魅力。 早在電子雜誌(e-Magazine)之前 ... 於 www.humanity.com.tw -

#83.佛經電子書| Readmoo 讀墨電子書

電子書 售價: NT$ 336. 宇宙的智慧體可以轉換能量形式, 成為佛經裡具備身形的諸佛、菩薩或護法。 所有修行過程中的念經、祈禱佛和菩薩保佑或是持咒, 都是用來轉換 ... 於 readmoo.com -

#84.電子書 - 千佛山CFS

佛弟子協會與千佛山慈善基金會整合網站,讓十方善信方便查詢與閱覽,操作更便利。最新資訊、活動花絮、佛學講座、插畫動畫、烹飪教學、電子e會訊、養生保健、靜心 ... 於 www.cfs1368.org.tw -

#85.謗佛經(電子書) - 博客來

電子書:謗佛經(電子書),語言:繁體中文,出版社:中華電子佛典協會(CBETA),作者:元魏菩提流支譯,出版日期:2018/07/17,類別:宗教命理,檔案格式:EPUB流動版型. 於 www.books.com.tw -

#86.《iOS電子書》般若波羅蜜多心經(白話文自動對照) - ePrice

簡短的經文,不僅是佛弟子們修行的無上心法,無信仰的大眾們,也能從中獲益。 【App特色】. 3. 關閉廣告. 1.佛經經文、白話佛經 ... 於 m.eprice.com.tw -

#87.佛經變相美術創作之研究 - 國家教育研究院數位出版品資訊網

序號 章節 名稱 頁數 1 第一、二章 導論;觀經變相 36 2 第三章 法華經變相 23 3 第四章 維摩詰經變相 22 於 epublish.hyweb.com.tw -

#88.佛經寓言故事(電子書) - 法鼓文化心靈網路書店

電子書 :佛經寓言故事,作者:謝武彰,出版社:法鼓文化,ISBN:9789575985967,類別:親子共讀. 於 www.ddc.com.tw -

#89.電子圖書館 - 中華印經協會

最新線上電子書 ... 讓不同年齡、不同族群的大眾皆能擇其所需,印贈結緣品有:淺顯的漫畫、卡通;建立基礎觀念的佛教故事、佛法淺說、因果故事;以及佛經重點輯錄等。 於 www.sutra.org.tw -

#90.靜思法髓妙蓮華法華七喻- 2023 - mistral.pw

靜思法髓妙蓮華, 法華七喻: 藥草喻化城喻衣珠喻- Ebook written by 釋證嚴. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS ... 於 mistral.pw -

#91.神明幸福圓滿下載王- 2023 - fission.pw

梵語也是一個神聖的記憶裝置,完整封裝一本佛經或一段經文的精髓。 ... pdf txt mobi 電子書下載2022 -灣灣書站神明才有辦法幫你:尋找幸福問神筆記+問神達人問事祕技 ... 於 fission.pw -

#92.經書結緣

阿里巴巴为您找到115条结缘经书佛经产品的详细参数,实时报价,价格行情,优质批发/供应等信息。 問:佛教結緣書看完之後不想再保存下來,該怎麼處理才恰當? 於 pr.flex-digital.co.uk -

#93.印經書出版社2023 - adim.pw

也可以用App 製作,把手機照片變成書佛說阿彌陀經淺釋/ 宣化上人/ 法界佛教印經會佛 ... 介紹玄奘印刷文化有限公司並且包含部分助印佛經更多助印地藏經情報公教進行社- ... 於 adim.pw -

#94.論語電子書呆奕的網站- 2023

論語注疏- 中國哲學書電子化計劃·Library genesis 英文電子書,裡面有科技、 ... (共計:18) 佛陀教育基金會-經書電子檔總表, 佛法電子書免費下載佛法基礎佛經選讀各宗 ... 於 magnetize.pw -

#95.心經五蘊空觀講義 電子書產學聯盟

之所以閱讀佛經,是因為1990年時,我持續每天約一小時的靜坐,正進入第八年,偶遇的輕安,反而讓我對自己的身命產生更多的好奇心,在長期工程科學的薰陶之下,驅使我 ... 於 ebook.asia.edu.tw -

#96.佛經互動電子書下載 - Facebook

網路上“明體注音字型〞(自由字型)只有一套,另一套〝華康注音明體〞是光碟版,而且是多字型套裝(須購買使用權)。… See more. All reactions:. 於 www.facebook.com -

#97.宗鏡錄略講(5) | 墊腳石購物網| 樂天市場Rakuten

全站; 書籍/電子書 ... 書中引據佛經及中印聖賢論著,達三百本之多,「和會千聖之微言,洞達百家之祕說」,這在中印有關佛學論著中,可謂前無古人,後無來者。 於 www.rakuten.com.tw -

#98.電子書〉新版觀無量壽佛經白話解釋 - udn 讀書吧

對初入門者開啟一道「方便」之門,解除對佛理的疑惑。 在眾多佛教入門的佛經釋注、解釋的書中,黃智海居士的著作的確給初入門的人開了一道「 ... 於 reading.udn.com -

#99.著作叢書 - 正德全球資訊網-正法傳世德化世人

所有佛陀尊貴的法句都可被應用實踐在每個人在日常生活行為中。 電子書下載. 正德愛心廚房太感動人心-特刊. ‧常律老和尚蓋建正德愛心廚房的緣起與 ... 於 www.chengte.org.tw