大般若經翻譯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦玄奘,釋寬謙寫的 大般若波羅蜜多經.第五百七十二卷【寬謙法師講經版】 可以從中找到所需的評價。

另外網站大般若經閱藏破百心得與開示– 圓道禪院也說明:這部般若經是玄奘大師這一生,所翻譯的最後一部經,在他圓寂之前,這整部大般若經我們看佛龕上有39巨冊,我們今天已經唸了100卷。 這100卷是幾頁呢? 4118 ...

國立臺灣師範大學 國文學系 黃敬家所指導 龔昭瑋的 宋.宗曉《法華經顯應錄》研究 (2021),提出大般若經翻譯關鍵因素是什麼,來自於石芝宗曉、《法華經顯應錄》、敘事策略、修持方式、感應類型。

而第二篇論文佛光大學 佛教學系 郭朝順所指導 鄭怡玟(釋知揚)的 羅什譯《維摩詰經》人間佛教意涵之研究── 以〈觀眾生品〉、〈佛道品〉為中心 (2021),提出因為有 《維摩詰經》、觀眾生、佛道、無住本、人間性、人間佛教的重點而找出了 大般若經翻譯的解答。

最後網站大般若波羅蜜多經第二會 - Palapts則補充:回答以玄奘大師翻譯的《般若經》而言,大師搜集的《般若經》共16 會,亦即有16 部經,翻譯成漢文共600 卷。 誦第二會《般若經》的用意,師父《大般若經第四會講記》第7 ...

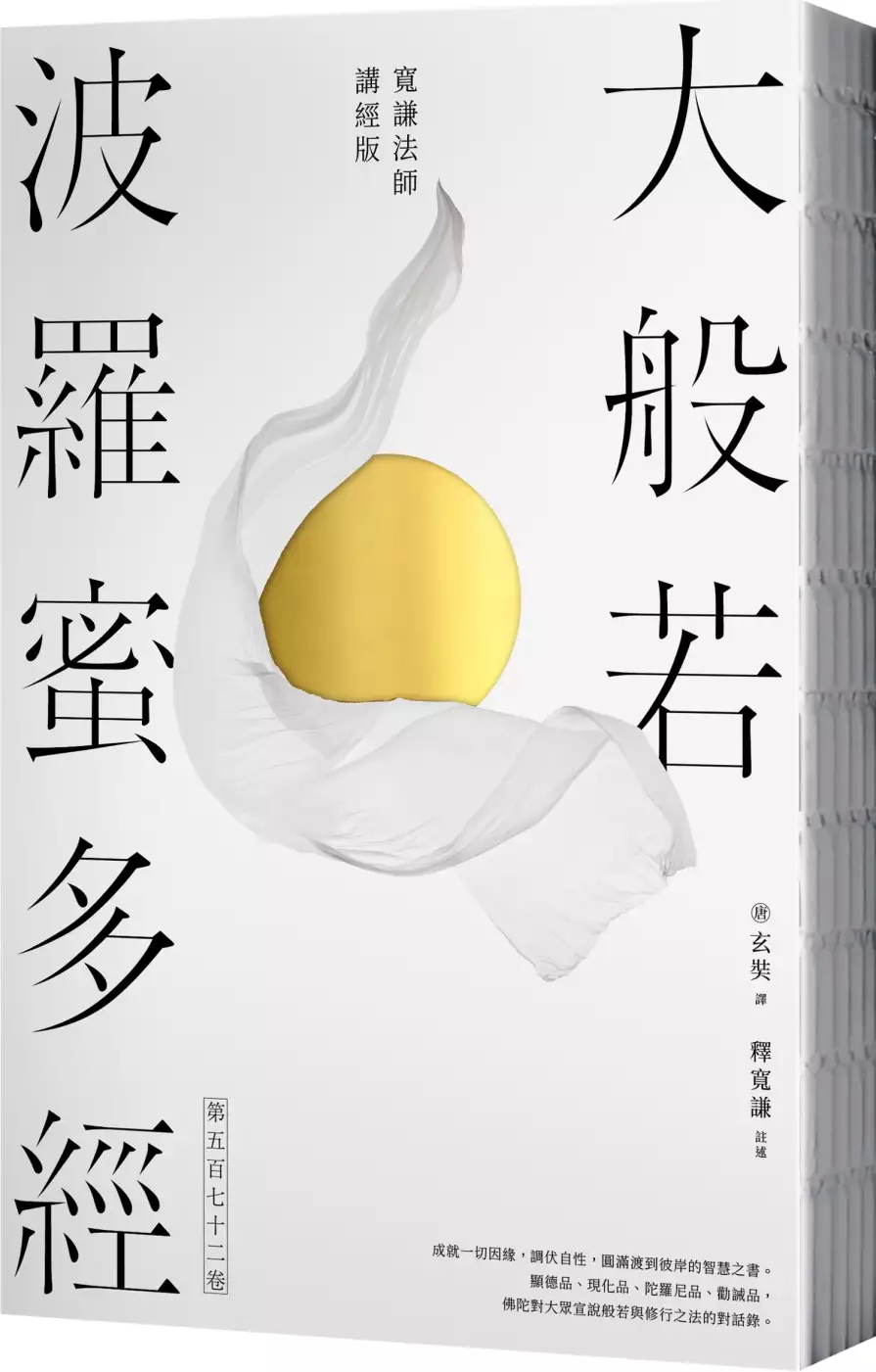

大般若波羅蜜多經.第五百七十二卷【寬謙法師講經版】

為了解決大般若經翻譯 的問題,作者玄奘,釋寬謙 這樣論述:

寬謙法師從圖表解讀般若智慧 罕見《大般若經》572卷,全經文詳解、白話翻譯 佛陀與弟子問答,一覽鷲峰山講經論法之盛況 成就一切因緣,調伏自性,圓滿渡到彼岸的智慧之書。 顯德品、現化品、陀羅尼品、勸誡品, 佛陀對大眾宣說般若與修行之法的對話錄。 「般若波羅蜜」,意即「通過智慧到達彼岸」。 般若系重視法性空慧的因緣法則,如同宇宙人生的遊戲規則,有了規則便會通徹一切,放下自性妄執,在生活實踐中道不二。更能了解前往彼岸之路是四通八達的,每個人都有適合自己的菩薩道。 寬謙法師以圖表和生動的語言講解般若系的特色,從何謂「般若智慧」著手,分別透過聖者與凡夫的角度,展現緣起性空看人生的

境界。 第五百七十二卷是佛陀與曼殊室利菩薩、善思菩薩、最勝天王、有賢德天子、珊覩史多天王的問答和討論,以修行者的願力、德性和修行法門為主題。佛陀對弟子宣說菩薩事蹟和功德,也開放互相討論。全經文特別提出佛教名相予以註釋,並白話翻譯全文。 關於《大般若波羅蜜多經》 簡稱《大般若經》,由十六部經典組成,分成十六會,為諸部般若經之集大成者。為宣說「諸法空相」之義的般若類經典彙編,並廣述菩薩道的甚深見和廣大行。 「般若」,意譯為慧、智慧、明,是明見一切事物及道理的高深智慧;「波羅蜜多」,又作波羅蜜,意譯為彼岸、度無極、度、事究竟,即自生死迷界的此岸而至涅槃解脫的彼岸;「般若波羅蜜

多」,意譯為「智慧到彼岸」。經中說菩薩為到達彼岸,必須修六種行(或十種行),亦即六波羅蜜(或十波羅蜜)。其中般若波羅蜜(智慧波羅蜜),為「諸佛之母」,是其他五波羅蜜的根本,居於最重要的地位。此經主旨在闡明萬事萬物都出於「因緣和合」,故其「自性本空」,因而後世也稱「空經」。 般若系列的經典於印度貴霜王朝時在南印度廣為流行,現存尚有梵文本與吉爾吉特寫本。後來經典由南印度向北印度傳播,於北印度開始普及,經由西域而傳入中國。 《大般若經》中的多部經典在中國歷經多次翻譯,但當時佛教界對般若系仍所知未深,直至唐朝玄奘大師晚年譯出完整的版本。這一工作是譯經史上的偉業,玄奘集眾重譯,校合三種梵文原

本,從唐朝顯慶五年(660)開展,至龍朔三年(663)完成,譯成全部《大般若經》十六會共六百卷,不僅重譯了多部經典,還譯出未曾在中國出現的經典,大大超越當時佛教界有關般若部類的知見範圍。 關於「第五百七十二卷」 第五百七十二卷屬第六會,此會共十七品,本卷為第十一品至第十四品——顯德品、現化品、陀羅尼品、勸誡品。 「顯德品第十一」為佛陀答覆曼殊室利菩薩,過去久遠劫前多聞如來答覆精進力菩薩,也就是現在在座的最勝天王的提問來回答,並說明何謂護持正法,以及如何調伏心等問題。 「現化品第十二」為最勝天王答覆善思菩薩的提問,解答佛的化身,能化作無數無量的化佛,是因為諸佛在成佛前所發

的願力清淨之故。也答覆何人能護持正法,有賢德天子也在此加入討論。 「陀羅尼品第十三」為曼殊室利菩薩及寂靜慧菩薩共同討論,菩薩得到如是眾法不入陀羅尼門,則成就無量無邊功德,致使大地諸山皆振動,天上下起了花雨。佛陀也說了過去寶月佛的時候,有一位寶功德菩薩,擁有大辯才,這位菩薩也就是現在的寂靜慧菩薩。 「勸誡品第十四」為曼殊室利菩薩請問佛陀,聽聞如是甚深般若經典,能啟信受持而不毀謗,可成就何等功德?佛陀答覆所致功德不可稱計,諸多殊勝善法皆從般若生,並以四大部洲的眾生為例說明。 本書特色 1. 內容為佛陀與弟子對話,闡述佛之哲學,蘊含的思想溫柔致遠,讀之可洞察人情、開拓思想。

2. 寬謙法師獨創圖解佛學法,從淺明易懂的圖表,找到自己的修行方向。 3. 全經文白話翻譯,如同閱讀散文,可作為佛學基礎讀物,不起煩惱心。

大般若經翻譯進入發燒排行的影片

「自從一讀楞嚴後,不看人生糟粕書。」

在佛教的歷史上,《楞嚴經》無以倫比的殊勝,一直都被歷來的祖師大德們所推崇。 從一件故友走訪莫高窟的往事開始,王薀老師回想盛唐燦爛的佛教文化,自貞觀年間以下,唐朝帝王多能勵精圖治,創造煇煌的社會景象,而且在歷代帝王的支持下,有著大量的佛經譯為漢文,而且詞藻華美、義理精湛,為歷代翻譯佛經的巔峰時期,其中更有著屬於《楞嚴經》獨有的傳奇。

《楞嚴經》為龍樹菩薩至龍宮取出的法藏,被當時印度國王視為國寶而禁止外運。而隋朝天台宗智者大師,因聽聞一位梵僧對他說《楞嚴經》的殊勝之處,特別設立一座拜經台,日日向西方禮拜,求此經早日能在中國問世,可惜終身無法如願。

般剌密諦法師聽聞此事,為滿所願,而欲至中國弘揚此經,但因禁令所限,遂用絹布寫此經藏於手臂中,始能出國。適逢諫議大夫房融,於唐朝神龍年間被貶至廣州,與般剌密諦幾經波折才讓此法寶得以譯為漢語。

《楞嚴經》的不凡,使得它自出世以來就飽受質疑。幸賴許多名宿大德,諸如永明延壽禪師、明代四大高僧蓮池、蕅益、憨山和紫柏老人,及近代的虛雲大師、太虛大師及圓瑛法師等人的弘揚,才使這部經典得以在末法時期為眾生帶來無數利益,成為明珠在握般地修行瑰寶。

王薀老師相關資訊:

【盡薀於書官方網站】:https://teacherwang777.com

【臉書粉絲團FB】:https://www.facebook.com/teacherwang777/

【YouTube】:https://www.youtube.com/channel/UC1Sp...

【Instagram】:https://www.instagram.com/teacheryun777/

【拾慧文化創意】:https://www.modernwisdomcc.com/

【LINE@】:拾慧文創

【痞客邦】:http://teacherwang777.pixnet.net/blog

#楞嚴經#般若#佛經講述#佛#經典#王薀老師#暢銷書作家#amazon#虛雲大師#玄奘大師#盛唐

宋.宗曉《法華經顯應錄》研究

為了解決大般若經翻譯 的問題,作者龔昭瑋 這樣論述:

就筆者耳目所及,目前《妙法蓮華經》靈驗記的研究成果,主要集中於唐代慧詳《弘贊法華傳》與僧詳《法華傳記》,宋代以下尚仍付之闕如,顯然大有拓展的空間。《法華經顯應錄》二卷,成書於宋‧寧宗慶元四年(公元1198年),其目的為了修正宋代所流傳的《法華經》靈驗記:佚名《靈瑞集》,其在體例、內容上的缺失,並彌補天臺元穎《續靈瑞集》亡佚已久的遺憾。宗曉廣泛蒐集、考覈碑傳塔銘、史書傳記、經論注疏、詩文筆記與採訪見聞中,南北朝到宋代的出家僧尼與在家信眾,共計239人。本論文聚焦於宋代宗曉《法華經顯應錄》的敘事策略、特色,與其所反映的修行方式、感應類型與宗教社會。可以分為三大方面:其一,《法華經顯應錄》與前行文

本的敘事策略不同,因此,僧俗形象塑造的差異甚大;其二,《法華經顯應錄》既為史料,必然能夠反映宋代修持《法華經》的一個側面;其三,《法華經顯應錄》既為天臺宗傳記,其所形塑的高僧形象必然與傳統僧傳的《宋高僧傳》、禪宗僧傳的《景德傳燈錄》、《禪林僧寶傳》,迥然有別,足見其研究價值。

羅什譯《維摩詰經》人間佛教意涵之研究── 以〈觀眾生品〉、〈佛道品〉為中心

為了解決大般若經翻譯 的問題,作者鄭怡玟(釋知揚) 這樣論述:

人間佛教發展是以「人」為核心對象;佛法於人間的實踐是引導眾生認識本來清淨的自我,解脫煩惱。《維摩詰經》是維摩詰居士在人間行使佛道、說法度眾的佛教經典。因此本文以鳩摩羅什所譯《維摩詰所說經》為底本,探究《維摩詰經》〈觀眾生品〉度眾生的基礎,再至〈佛道品〉度眾生的實踐。總體以人間佛教為題,佛教的人間性為思考,反省佛教能提供現代生活情境的重要依據。全文以經典為始,探悉《維摩詰經》版本翻譯、各家注疏、核心思想之內涵與人間性;進而架構〈觀眾生品〉、〈佛道品〉所含藏之義理主題,融攝世間法與出世間法,探究慈悲與空性智相互應用的佛道實踐。最後以菩薩度眾的思惟討論「從無住本立一切法」,開展無住本的人間佛教思想

。〈觀眾生品〉是菩薩觀度眾生之道,菩薩本性空,觀眾生空,所行真實慈亦是空法,菩薩道,是實踐三輪體空的無住行。以無住為本,〈佛道品〉行於非道是為通達佛道,菩薩無住而對眾生發起大悲,以智慧方便行於各道,即是實踐佛道。總結〈觀眾生品〉到〈佛道品〉,就是佛陀一生修道、度眾的脈絡。通達佛道,就在人間關懷眾生,說真實法,無所住行的當下成就。

大般若經翻譯的網路口碑排行榜

-

#1.《般若經》的空義及其表現邏輯

『般若經』是大乘佛典的先鋒;空是佛教教義最重要的觀念。『般若經』的空義,對構成 ... 抗塞本人便搞過不少『般若經』的梵本,作了很多翻譯,也編過般若文學的辭典。 於 www.chibs.edu.tw -

#2.般若波羅蜜多心經(2014年) 第1講次

<大般若經>是由玄奘大師翻譯。在大乘經典中,<心經>共兩百六十字,屬文字最少,但內容極深澳微妙,濃縮了六百卷 ... 於 www.purebodhi.org.tw -

#3.大般若經閱藏破百心得與開示– 圓道禪院

這部般若經是玄奘大師這一生,所翻譯的最後一部經,在他圓寂之前,這整部大般若經我們看佛龕上有39巨冊,我們今天已經唸了100卷。 這100卷是幾頁呢? 4118 ... 於 yuandaoworld.org -

#4.大般若波羅蜜多經第二會 - Palapts

回答以玄奘大師翻譯的《般若經》而言,大師搜集的《般若經》共16 會,亦即有16 部經,翻譯成漢文共600 卷。 誦第二會《般若經》的用意,師父《大般若經第四會講記》第7 ... 於 www.anzina.me -

#5.新疆吐峪溝石窟寺出土唐三藏翻譯佛經殘本 - Yahoo新聞

《大般若波羅蜜多經》(簡稱《般若經》) 是三藏法師自印度返回長安後,獲准到坊州玉華宮寺進行譯經,耗時四年終將600卷經文翻譯完成。 於 hk.news.yahoo.com -

#6.初期大乘佛教之起源與開展(卷10) - 漢文大藏經

顯慶五年(西元六六〇),開始翻譯《[A8]大般若波羅[A9]蜜多經》——《大般若經》,全部梵本二十萬頌,分十六會,譯成六百卷,內容如下:. 初會. 十萬頌. 於 deerpark.app -

#7.影響佛界最深的《大般若經》 - 成功佛堂

附錄大般若波羅蜜多經—三藏法師玄奘奉詔譯全卷PDF下載及白雲老禪師大般若經要解上下 ... 或者「自性到彼岸」以及「明度到彼岸」,由於含義太多屬於翻譯師五不翻,此經 ... 於 lafot.org -

#8.玄奘法師翻譯的《大般若波羅蜜多經》寫本殘片現身新疆

唐代玄奘大師奉詔翻譯的《大般若波羅蜜多經》手寫本殘片最近在新疆鄯善縣吐峪溝石窟寺遺址現身,同時出土的還有漢支婁迦讖譯《道行般若經》、元魏菩提 ... 於 www.chinatimes.com -

#9.大般若經轉讀會(成田山深川不動堂) | BINDAN

大般若經 正式名為「大般若波羅密多經」,為三藏法師所翻譯的佛典,共600卷。法會採取的「轉讀」方式,並非從頭到尾一字一句的朗誦,而是將經典攤開作省略式的朗讀。 於 www.bindan.jp -

#10.金剛般若波羅蜜經(又譯《佛說能斷金剛 ... - 聯經出版事業公司

《金剛般若波羅蜜經》簡稱《金剛經》,是《大般若經》的第577卷,主要譯本共有六種,以姚秦三藏法師鳩摩羅什所翻譯的經本最為通行。它是一部記錄佛陀與其大弟子須菩提 ... 於 www.linkingbooks.com.tw -

#11.大般若經精要 - 博客來

書名:大般若經精要,語言:繁體中文,ISBN:9789574470624,頁數:512,出版社:大千,作者:張子敬講述,出版日期:2004/07/01,類別:宗教命理. 於 www.books.com.tw -

#12.088 關於《般若心經》的譯者:玄奘大師

古代多位譯經家翻譯過《般若心經》,流通最普及的版本就是唐朝玄奘大師(唐‧三藏法師)翻譯的。唐三藏不是《西遊記》裡的那個唐三藏,有部真的《西遊記》叫作《大唐西域記》 ... 於 books.masterhsingyun.org -

#13.新疆發現疑似唐三藏翻譯佛經真跡

卷頭題名是唐代的三藏法師玄奘的《大般若波羅蜜多經》翻譯殘本,於2017年底在新疆被發現。但是否是真蹟,尚未獲證實。 於 www.epochtimes.com -

#14.佛菩薩警誡《大般若經》必須全文照譯 - 每日頭條

當年,玄奘菩薩滿載經論、佛像回到大唐,帶領譯經團隊從事佛典翻譯,而這部大經是玄奘菩薩一生中最後完成的翻譯工作。 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》中說明 ... 於 kknews.cc -

#15.超越「二」的智慧:《金剛經》探微 - Google 圖書結果

佛經最初在東漢被翻譯到中國,至西元一七九年就已翻譯《道行般若經》。此經傳入不久,正值中國文化史上 ... 上品體量最大,即玄奘三藏翻譯的《大般若經》第一會,四百卷。 於 books.google.com.tw -

#16.為什麼廣論研討班選擇「第二會」來推動誦經呢?

以玄奘大師翻譯的《般若經》而言,大師搜集的《般若經》共16 會,亦即有16 部經,翻譯成漢文共600 卷。 誦第二會《般若經》的用意,師父《大般若經第 ... 於 bwsangha.org -

#17.讀經達人4--如何讀《大般若經》(下)? - 人間福報

《大般若經》在傳來中國時,歷代祖師大德不辭流沙、懸崖的險難,冒生命、流熱血的險厄,把《大般若經》陸續地全部傳來中土,經由辛勤的翻譯, ... 於 www.merit-times.com -

#18.如同鳩摩羅什大師翻譯《摩訶般若波羅蜜經》一般 - Facebook

唐朝顯慶五年正月一日,玄奘大師領著譯經賢德以及徒眾,著手翻譯《大般若經》。 《大般若經》是佛教經典中極負盛名的鴻篇巨製,梵文本長達二十萬頌。 弟子 ... 於 www.facebook.com -

#19.《大般若經》第六十八集423卷之二-南海寺僧團 - YouTube

您知道 翻譯 《 大般若經 》的聖者是誰嗎?就是家喻戶曉的 玄奘大師大師以「遠紹如來,近光遺法」的願力西行取經,歷經八百里流沙、七十餘國、十七年的 ... 於 www.youtube.com -

#20.大般若波羅蜜多經.第五百七十二卷【寬謙法師講經版】 - Book ...

寬謙法師從圖表解讀般若智慧罕見《大般若經》572卷,全經文詳解、白話翻譯佛陀與弟子問答,一覽鷲峰山講經論法之盛況 成就一切因緣,調伏自性,圓滿渡到彼岸的智慧之書 ... 於 www.bookwalker.com.tw -

#21.玄奘大師譯場制度對當代譯學之啟發

瑜伽師地論、菩薩經、佛地經、菩薩戒. 2. 唯識、一身五足論. 3. 大般若經. IV. 玄奘大師之譯場制度與翻譯策略. V. 對當代譯學之啟發 ... 於 hc.hcu.edu.tw -

#22.玄奘大师译《大般若经》 - 知乎专栏

《大唐大慈恩寺三藏法师传》卷十东国重于般若,前代虽翻不能周备,众人更请委翻。然般若部大,京师多务,又人命无常恐难得了,乃请就于玉华宫翻译。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#23.玄奘翻译大般若经- 松科分享网

玄奘翻译的般若经典有三种:《大般若波罗蜜多经》六百卷、《能断金刚般若波罗蜜经》一卷、 《般若波罗蜜多心经》一卷。在这三种经中,最早被译出的是《能断金刚般若 ... 於 www.songketop.com -

#24.大般若經 - 華人百科

大般若經 (Mahāpraj?āpāramitā-sūtra),佛教經典。全稱《大般若波羅蜜多經》,簡稱《般若經》。為宣說諸法皆空之義的大乘般若類經典的匯編。唐玄奘譯。600卷,包括般若 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#25.施護譯綱要性般若經典論析

施護翻譯般若經典的時間,是在印度大乘傾頹、密乘興起之後,涵納了. 後大乘時期,般若思想總結 ... 四十二部經中,第一部經是玄奘《大般若波羅蜜多經》簡稱《大般若經》),. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#26.金剛般若波羅蜜經白話解說

如是我聞:一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園,與大比丘眾千二百五十人俱。爾時,世尊食時,著衣持缽,入舍衛大城乞食。於其城中次第乞已,還至本處。飯食訖,收衣缽。洗足已, ... 於 book.bfnn.org -

#27.大般若經要解(上中下共三冊套書) / 白雲老禪師講述

老禪師介紹佛法,從不依文釋字;相同的,他在「大般若經要解」中的介紹方式,也不以名相的翻譯解釋為重點,而是以般若法義的把握為方向。即使面對經文中所提出的名相, ... 於 www.tys.org.tw -

#28.大般若经 - NiNa.Az

大般若经 语言监视编辑重定向自大般若波罗蜜多经大般若bō rě 經1 全称大般若 ... 梵文原本(又稱「兩萬五千頌般若經」),由無羅叉和竺叔蘭共同翻譯。 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#29.T05n0220_135 大般若波羅蜜多經(第1卷-第200卷) 第135卷

大般若 波羅蜜多經卷第一百三十五. 三藏法師玄奘奉詔譯. 初分校量功德品第三十之三十三. [0733c07] 「憍尸迦!若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令 ... 於 tripitaka.cbeta.org -

#30.三、本經的翻譯_般若波羅蜜多心經講義文珠法師講述

般若波羅蜜多心經,簡稱心經。是佛教大乘教典中,一部文字最短少,詮理最深奧微妙的經典。僅以二百六十個字,濃縮了六百卷大般若經的要義; ... 於 www.book853.com -

#31.《金剛經講記》 - 緒論

2.1.1 姚秦三藏鳩摩羅什譯(與玄奘譯《大般若經》卷五七七「能斷金剛分」 ... 5.1 羅什三藏- 日本人曾寫過一本羅什三藏的傳記,已翻譯成中文,也可以參考《高僧. 於 www.dharmaschool.com -

#32.大般若经

“般若波羅蜜多”,意译為“智慧到彼岸或者自性到彼岸以及明度到彼岸,由于含义太多属于翻译师五不翻,此经主旨在阐明万事万物都出于“因緣和合”,故其“自性本空”[4],因而後世 ... 於 zh.wikipedia-on-ipfs.org -

#33.又譯《佛說能斷金剛般若波羅蜜多經》 - Instagram

此經不如大般若經之浩瀚,又不如般若心經之太簡,而能說般若之空慧,無有餘蘊, ... 這部經的原題目是玄奘大師所翻譯的《能斷金剛般若波羅蜜經》,「金剛」有兩種 ... 於 www.instagram.com -

#34.大般若經綱要【第1集】-數位圖書館

下面世尊為我們解釋,這個開示就重要了。 【佛告舍利子言。諸菩薩摩訶薩。應以無住而為方便。安住般若波羅蜜多。】 你看 ... 於 edu.hwadzan.com -

#35.同學/共住_大般若經的解釋 - Google Sites

【大般若經第二會455卷】2212頁第二行. 具壽慶喜白言:. 「世尊!諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩云何【共住】?」 佛告慶喜:「諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩,共住相視應如大師 ... 於 sites.google.com -

#36.玄奘法師夢中得諸佛指點:佛經不可隨意刪減

據《大唐大慈恩寺三藏法師傳》卷十記載,玄奘大師開始翻譯《大般若經》時,此經梵本總有二十萬頌,玄奘大師準備接受學徒的請求,傚彷羅什大師所翻, ... 於 www.fodizi.tw -

#37.600卷大般若經經脈指引

玄奘大師翻譯《大般若經》時,即感得雙柰樹一年中「花開六度」(象徵六度的功德)之瑞,顯示玄奘大師譯經功德的殊勝,足以嘉惠群萌,實堪稱爲「鎮國之典」 ... 於 grandprajnaparamita.blogspot.com -

#38.《般若經》翻譯的由來是什麼,故事恆久遠,仍然很流傳

因為它這麼大,所以就能容納--當時從事翻譯經典的工作的三、四千人,來做這件事情。那麼翻譯《大般若經》的時候,這一年桃開六度。這個桃花,就是結桃子的這種樹,在 ... 於 www.baike.cool -

#39.金剛經‧心經(精裝版附手抄) - 法鼓文化

玄奘法師是中國佛經翻譯界的權威者,強調嚴謹的翻譯態度,忠於原文,又清晰明白,在中國翻譯事業上,有空前的成就。他在六十八歲那一年,翻完《大般若 ... 於 www.ddc.com.tw -

#40.摩訶般若波羅蜜經 - 方廣文化事業有限公司

印度佛教傳入中國的過程,般若經典的翻譯與注解扮演了重要的引導角色,不但讓中國 ... 理趣般若」,類似六百卷《大般若經》卷五七八的「第十般若理趣分」,乃般若經 ... 於 www.fangoan.com.tw -

#41.大般若波羅蜜多經註音(第二會) - 隨意窩

大般若 波羅蜜多經註音(第二會) 日常老和尚開示:誦般若迎大師,成就一切智智 福智 ... 真如老師開示 離重複過失 * 本註音版翻譯轉自福智師兄姐社團 吳東貴師兄 的PDF貼文。 於 blog.xuite.net -

#42.大般若波羅蜜多經譯者

大般若經 第一會(上品般若):第1 卷至. 第400 卷. 大般若經初會序. 西明寺沙門玄則製. 大般若經者,乃希代之絕唱、曠劫之遐 ... 迦牟尼將爲菩薩說大般若波羅蜜多彼佛 ... 於 ourartnet.com -

#43.廣海明月0085 六百卷《大般若經》翻譯始末

00:00. 在《大唐大慈恩寺三藏法師傳》裡邊就有這樣的記載:東土重視《般若》,在前代雖然也曾翻譯過,但是不夠完備,所以大家就祈請玄奘大師是不是可以重新翻譯呢? 於 www.amrtf.org -

#44.認識《般若波羅蜜多心經》 - 香光莊嚴

學觀品》中,有與《心經》幾乎相同的文詞,而這些文句,卻是佛陀直接向舍利弗所說。 《心經》本來並非獨立的經典,在玄奘大師翻譯的《大般若波羅蜜多經》,簡稱《大般若經》 ... 於 www.gaya.org.tw -

#45.大般若經注音在PTT/mobile01評價與討論 - 廟宇民俗資訊站

在大般若經翻譯這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者staristic也提到活動目的:為增加看板人氣與優質文章活動期間: 徵文期間:4/15 ~ 5/31 板友票選:6/1~6/7 活動 ... 於 temple.reviewiki.com -

#46.大般若经翻译

大般若经翻译. 觉已惊惧,向诸众说,还依广翻.夜中乃见诸佛菩萨眉间放光,照触己身,心意怡适.法师又自见手执花灯供养诸佛,或升高座为众说法,多人围绕, ... 於 www.ykp655.com -

#47.大般若波羅蜜多經.第五百七十二卷【寬謙法師講經版】

「般若」,意譯為慧、智慧、明,是明見一切事物及道理的高深智慧;「波羅蜜多」,又作波羅蜜,意譯為彼岸、度無極、度、事究竟,即自生死迷界的此岸而至 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#48.大般若經第九會能斷金剛般若波羅蜜多經 - Amazon.com

大般若經 第九會能斷金剛般若波羅蜜多經我司為香港的法師出版一系列經書,全為做功德,免費贈予讀者。 第一本: "能斷金剛般若波羅蜜多經" 佛經由法師親自白話翻譯,十分 ... 於 www.amazon.com -

#49.般若波羅蜜多心經有什麼典故?--台灣學佛網

所以後來玄奘大師回到唐朝,在翻譯600卷大般若部經的時候,看到《般若波羅蜜多 ... 教授的這段文字,而且後來他在翻譯佛經的時候,發現了這段文字的出處,就在大般若經 ... 於 big5.xuefo.net -

#50.龍藏經視頻

玄奘赴印度求法,尋訪到《大般若經》的三個梵文手抄本。西元(660年)正月一日,玄奘開始著手翻譯這部長達二十萬頌的巨著,當年他已60高齡了。據《大慈恩寺三藏法師傳》 ... 於 www.sanchi.tv -

#51.初期大乘佛教之起源與開展-第十章般若波羅蜜法門

顯慶五年(西元六六〇),開始翻譯『摩訶般若波羅蜜多經』──『大般若經』,全部梵本二十萬頌,分十六會,譯成六百卷,內容如下:【圖片】 於 yinshun-edu.org.tw -

#52.比較《大智度論》與《攝大乘論》對《般若經》中一段經文詮釋 ...

從上一節文獻的比對,可以清楚的明白,玄奘所譯的《大般若經》中:「實有菩薩……不生執著」的經文,在《摩訶般若波羅蜜經》亦有翻譯,就如第一節所說,《大智度論》是中 ... 於 www.fuyan.org.tw -

#53.談談《大般若經》

鳩摩羅什於西元404 年譯出《摩訶般若波羅蜜經》27 卷,不久,鳩摩羅什又. 譯出本經的注釋《大智度論》100 卷,是以問答的方式解釋經文。從第一卷至第. 三十四卷,是對《摩 ... 於 www.ss.ncu.edu.tw -

#54.大般若經英文 - 英語翻譯

大般若經 英文翻譯: daihannya…,點擊查查綫上辭典詳細解釋大般若經英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯大般若經,大般若經的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#55.大般若經_百度百科

大般若經 (Mahāpraj?āpāramitā-sūtra),佛教經典。全稱《大般若波羅蜜多經》,簡稱《般若經》。為宣説諸法皆空之義的大乘般若類經典的彙編。唐玄奘譯。600卷,包括般若 ... 於 baike.baidu.hk -

#56.大般若波羅蜜多經全套41 冊燙金邊精裝本 - 露天拍賣

大般若經 為修行者必讀。 全套41冊刷金版規格:18K精裝(16.5*24cm). 內頁:60G歐洲進口聖經紙精印. 封面:日本進口布. 書盒:義大利進口紙材裝訂:精裝. 於 www.ruten.com.tw -

#57.佛教 - 語言學習 新聞英文 中英翻譯 知識分享

《般若波羅密多心經》即是《大般若經》的心髓,全部般若的精義皆設於此經,故名為《心經》。 佛說《心經》的緣起,是在靈鷲山中部,為諸菩薩聲聞弟子所 ... 於 leeoxygen.wordpress.com -

#58.佛教經典之「大般涅槃」義理研究*

《大般若波羅蜜多經》、《大乘理趣六波羅蜜多經》的視角切. 入「大般涅槃」的義理研究,雖然「大般涅槃」 ... 以上玄奘法師翻譯為,「謂一切法若佛出世、若不出世,. 於 www.tt034.org.tw -

#59.大般若波羅蜜多經白話大般若波羅蜜多經 - Czsrl

大般若 波羅蜜多經白話大般若波羅蜜多經. 大般若波羅蜜多經大般若波羅蜜多經譯者: 玄奘姊妹計劃: 百科·圖冊分類·數據項維基百科條目︰大般若波羅蜜多經三藏法師玄奘奉 ... 於 www.serrome.me -

#60.大般若經402卷 - Paxhg

首頁» T07n0220_402 大般若波羅蜜多經(第401卷-第600卷) 第402卷公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文一般電腦和需要較多功能的使用者,建議 ... 於 www.handbasie.me -

#61.大般若经- 维基百科,自由的百科全书

《大 般若 ( bō rě ) 經》,全称《大般若波羅蜜多經》(梵語:महामहाभारतसूत्र Mahā-prajñāpāramitā Sūtra),大乘佛教经典,为宣说“诸法空相”之义的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#62.重現千年榮光 - 南海觀音佛教基金會

... 在帝王的支持下,開始翻譯佛典,眾所周知的《妙法蓮華經》、《阿彌陀經》等,都 ... 玄奘大師與義淨大師,創下漢傳佛教譯經事業的高峰,留下《大般若經》、《瑜伽 ... 於 www.nhgy.org -

#63.藏文心經翻譯

本經是大品般若及小品般若為一切法實相教理,是《大般若波羅蜜多經》加以濃縮後成為二百餘字的極精簡經典, 因此是般若經系列藏譯佛典譯語初探──以 ... 於 marieduchateau.fr -

#64.究竟什麼是真如

特別是東漢到東晉這段期間的佛經翻譯,受到道家老子思想影響,多把Tathatā翻譯成「本無」。 【例1】玄奘大師翻譯的《大般若經》中,有〈真如品〉。而早期 ... 於 www.dharma-academy.org -

#65.- 〔大般若經〕 - 國家教育研究院雙語詞彙

名詞解釋: 〔大般若經〕原名〔大般若波羅蜜多經〕;般若經典於東漢時即傳入中國,在該經出現之前,諸種別本已陸續譯出,其發展過程大致以〔小品般若〕、〔道行般若〕為 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#66.常見問題> 認識佛教 - 香港佛教聯合會

其後的十九年, 玄奘從事翻譯的工作, 其譯出經論共七十五部, 一千三百三十五卷。 其中主要的有《俱舍論》、《瑜伽師地論》、《大般若經》、《大毘婆沙論》。 於 www.hkbuddhist.org -

#67.大般若經-新人首單立減十元-2022年6月 - 淘寶

去哪兒購買大般若經?當然來淘寶海外,淘寶當前有712件大般若經相關的商品在售。 於 world.taobao.com -

#68.玄奘法師翻譯《大般若經》的時候,桃開六度 - 雪花新闻

玄奘法師翻譯《大般若經》的時候,桃開六度,到底是怎麼回事呢? 皇叄藏 2019-03-01 19:12. 天魔外道這種邪知邪見,是不容易制伏的,可是你有這個金剛的體,就把這個 ... 於 www.xuehua.us -

#69.大般若經簡介 - 離苦得樂

《大般若經》,全稱《大般若波羅蜜多經》(梵文:Mahaprajnaparamita Sutra),簡稱《般若經》,佛教經典,為宣說「諸法皆空」之義的大乘佛教般若類經典的 ... 於 arhat1951.pixnet.net -

#70.玄奘奉詔翻譯的《大般若波羅蜜多經》寫本殘片現身新疆吐峪溝

如果依漢語來解釋,「摩訶」是「大」的意思;「般若」是「智慧」的意思;「波羅蜜」是「到彼岸」;「多」是「多一點」,可理解爲「超越」的意思。經題完整 ... 於 ppfocus.com -

#71.大般若經第九會能斷金剛般若波羅蜜多經 - Goodreads

大般若經 第九會能斷金剛般若波羅蜜多經我司為香港的法師出版一系列經書,全為做功德,免費贈予讀者。 第一本: "能斷金剛般若波羅蜜多經" 佛經由法師親自白話翻譯,十分 ... 於 www.goodreads.com -

#72.《大般若經講義》

3.唯識透過心識及心所法,來解釋修持大乘的修行路。 (三)眾緣性空唯識現. 1.無論是般若實相,或者唯識的如來藏或華嚴經 ... 於 ftp.budaedu.org -

#73.大般若經精要 - 中文百科知識

內容介紹《大般若經》,具名《大般若波羅蜜多經》,六百卷,唐玄奘譯。是說空、無相、無得等義的 ... 與鳩摩羅什、真諦並稱為中國佛教三大翻譯家。和弟子窺基等人創立 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#74.玄奘法師翻譯的《大般若波羅蜜多經》寫本殘片 ... - 中天快點TV

唐代玄奘大師奉詔翻譯的《大般若波羅蜜多經》手寫本殘片最近在新疆鄯善縣吐峪溝石窟寺遺址現身,同時出土的還有漢支婁迦讖譯《道行般若經》、元魏菩提 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#75.心經白話註解

「心」是指常住真心,又因般若為諸佛之母,此經又是大般若經的心要,故稱心。「經」有恒常的意思,諸佛言教,莫能改動,故曰常;又有「徑」字的意思,是 ... 於 www.6laws.net -

#76.玄奘大師譯大般若經 - 法音

唐高宗顯慶五年春天正月初一,玄奘大師開始翻譯《大般若經》,此經梵本總共有二十萬頌,經文既然如此博大精深,所以學習的弟子們每每請求刪減省略。玄奘大師打算要順從 ... 於 www.minlun.org.tw -

#77.大般若波羅蜜多經.第五百七十二卷【寬謙法師講經版】

寬謙法師從圖表解讀般若智慧罕見《大般若經》572卷,全經文詳解、白話翻譯佛陀與弟子問答,一覽鷲峰山講經論法之盛況 成就一切因緣,調伏自性,圓滿渡 ... 於 readmoo.com -

#78.大般若經要義 - 壹讀

《大般若經》為玄奘法師晚年在西安銅川玉華宮主持翻譯的。由於玄奘法師西行時,路上千辛萬苦,六十歲時,身體出現病痛。他擔心身體不好時日不 ... 於 read01.com -

#79.「大般若經白話」懶人包資訊整理(1)

大般若經 白話資訊懶人包(1),大般若經白話. ... 他7歲出家,24歲任方丈衣缽,重建千年古寺,還教授過眾多的高僧大德,締造了一個佛教界的傳奇!他就是——佛智長老。 於 1applehealth.com -

#80.從「道行般若」到「摩訶般若波羅蜜多」:譯經師的重譯之「道」

從漢末至唐初近五百年間,《八千頌般若經》(Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra)共譯出5個經題迥異的譯本。筆者在對比經文過程中,發現各譯本之翻譯風格差異頗大, ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#81.大般若經 - PChome商店街

眾生文化出版公司,本著「眾生歡喜,諸佛歡喜」的理念,開闢佛教經典系列叢書,出版大唐三藏法師翻譯的六百卷成佛寶典《大般若經》,特以新式標點、斷句,十次嚴謹校對; ... 於 www.pcstore.com.tw -

#82.心經新釋127

但是《心經》的八種譯本中,玄奘及羅什所翻譯的只有正宗分而無序分及流通分,其他六種則三個部分──序分、 ... 不過,《大般若經》中所見,是佛直接向舍利子說的。 於 old.ddc.shengyen.org -

#83.大般若經 - 眾生文化

眾生文化出版公司,本著「眾生歡喜,諸佛歡喜」的理念,開闢佛教經典系列叢書,出版大唐三藏大師翻譯的六百卷成佛寶典《大般若經》,特以新式標點、斷句,十次嚴謹 ... 於 heartbook.com.tw -

#84.大般若經要解上冊 - 千佛山

的菁華,希望以最清晰而簡易的方式,將般若法要介紹給每位期望行於菩提. 道上的學佛行者。 緣. 起. 大般若經的經題—「大般若波羅蜜多經」,這是依中國的文字方式翻譯而. 於 www.chiefsun.org.tw -

#85.般若經典的真如之學說

本文研究的題目是〈般若經典的真如之學說〉,以般若經典為文獻依據,主要則以玄奘法師翻譯的《大般若經》做為引用的文獻。依據般若經典的要旨,聚焦在「真如」義理 ... 於 www.airitilibrary.com -

#86.【八萬四千• 佛典傳譯】是一個國際非營利組織,旨在將佛陀 ...

84000的主要工作:(一)資助與協調全球各地佛典翻譯團隊的翻譯工作;(二)將新 ... 84000新英譯佛典:《般若波羅蜜多一萬八千頌》(大正藏:《大般若波羅蜜多經第三 ... 於 84000.co -

#87.大般若经

翻譯. 《大般若经·第六分法性品》(卷六). 一般认为《大般若经》在印度贵霜王朝时在南印度广为流行,梵文本多数仍存。後來在北印度開始普及,并開始經過于 ... 於 dictionary.sensagent.com -

#88.01《摩訶般若波羅蜜經》與《大般若經》有何關係? - 萌。菩籽居

《摩訶般若波羅蜜經》又名《大品般若》,又稱《二萬五千頌般若》、《摩訶般若經》、《新大品經》、《大品經》。 《摩訶般若波羅蜜經》於史上有四次翻譯:. 於 buddhabud.wordpress.com -

#89.摩訶般若波羅蜜經摘要卷一

摩訶般若波羅蜜經簡稱為般若經,共三十卷,乃鳩摩羅什法師及其弟子僧叡一起翻譯。由玄奘法師所翻譯的,名為大般若經。 本來講經要先解釋經題,其次才介紹翻譯者。 於 www.masterhinlun.com.hk -

#90.鳩摩羅什與玄奘的《金剛經》譯本之略比 - udn部落格

《金剛般若波羅蜜經》 (姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯). 為代表。 ... 另有玄奘翻譯的版本,在《大般若經》(全套六百卷)第九會第577卷〈能斷金剛分〉。 於 blog.udn.com -

#91.據《大般若經.第七會.曼殊室利分》 建構通向菩提道的愛情 ...

雖然Masuda 本有提供. 與梵文對應的玄奘法師的古漢譯,但為了論述之清晰性與嚴謹性,本文在古. 漢譯原典方面一律徵引玄奘本。此外,Masuda 本並無提供梵文原典之白話. 翻譯 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#92.玄奘奉诏翻译的《大般若波罗蜜多经》写本残片现身新疆吐峪沟

谜底很快就被揭开。它竟然是由玄奘奉诏翻译的佛经《大般若波罗蜜多经》。卷首写的一段文字,让它的秘密真相大白:大般若波罗蜜多经第五百廿三/第三分 ... 於 www.thepaper.cn -

#93.《般若波羅蜜多二萬五千》藏文漢譯對照本

漢文譯者:法光佛教文化研究所般若工作坊集體翻譯(主持兼總主筆蕭金松) ... 羅蜜經》(T. No.223),西元660 到663 年玄奘譯的八十五品《大般若經第二會》(T. 於 khyentsefoundation.org -

#94.大般若波羅蜜多經- 维基文库,自由的图书馆

维基百科條目︰大般若波羅蜜多經. 三藏法師玄奘奉詔譯. 大般若經分為九部十六會:. 大般若經第一會(上品般若):第1卷至第400卷 · 大般若經第二三會(中 ... 於 zh.m.wikisource.org -

#95.聖者之母,經中之王——《大般若經》經典專頁

2019年1月28日 — 老和尚曾說:「現在我們講的《菩提道次第廣論》、《現觀莊嚴論》都是解釋般若、讓我們正確認識般若的。有了這個照著去做,這是《戒論》,都是講這個。所以 ... 於 www.blisswisdom.org -

#96.大般若經: 實相般若波羅蜜經 - Google Books

其他相同的經書,不同翻譯為:《金剛頂瑜伽理趣般若經》《遍照般若波羅蜜經》《最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 本書內容有兩種翻譯本內容. 於 books.google.com -

#97.大般若波罗蜜多经卷第一

因一切诸佛、一切菩萨从此经生,故又被称为“佛母经”。玄奘法师历时四年多完成了全600卷《大般若经》的翻译工作,译毕欣慰地说:“这部 ... 於 www.duobaojiangsi.com -

#98.No.037《大般若經》 - 全球龍藏館 TWTDS.com

據《大慈恩寺三藏法師傳》記載,由於這部經的篇幅太大,弟子們勸他作一些删節。玄奘起先也動心了,打算仿照姚秦時代著名翻譯家鳩摩羅什的先例,對《大般若經》删重略繁。可 ... 於 www.twtds.com -

#99.般若經典Prajnaparamita-sutras - 華文哲學百科 - 中正大學

如上的二種白話翻譯顯示,般若波羅蜜多,由於將智慧貫徹到底,或者將智慧到達其 ... 用以修行的一系列的單位項目,納入在其教學與檢視的系統;而《大般若波羅蜜多經. 於 mephilosophy.ccu.edu.tw