深 坑 國 小 歷任校長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊俊毓寫的 毓馨文集 可以從中找到所需的評價。

另外網站和平的大家長也說明:個人小時候受大哥郭雄軍(目前為新北市深坑國小校長)影響,即嚮往教師生涯,立志當一個教學技巧卓越的『教學仔仙』,於是捨棄高中,選擇就讀師專。

國立彰化師範大學 教育研究所 楊忠斌所指導 黎廣威的 馬來西亞巴生光華獨立中學學校發展史之研究 (2018),提出深 坑 國 小 歷任校長關鍵因素是什麼,來自於馬來西亞華文獨立中學、光華獨中、學校發展史。

而第二篇論文臺北市立大學 歷史與地理學系社會科教學碩士學位班 張弘毅所指導 廖玟楓的 臺北市永樂國民小學校史之研究 (2014),提出因為有 臺北、永樂國民小學、大稻埕、校史、大眾史學的重點而找出了 深 坑 國 小 歷任校長的解答。

最後網站基隆市東信國小|則補充:本校校舍為工字形一樓建築是為特色。建校期間商校長一面處理校務一面監督校舍興建工程夙夜匪懈,備極辛勞,將校園美綠化成為一個景緻優雅 ...

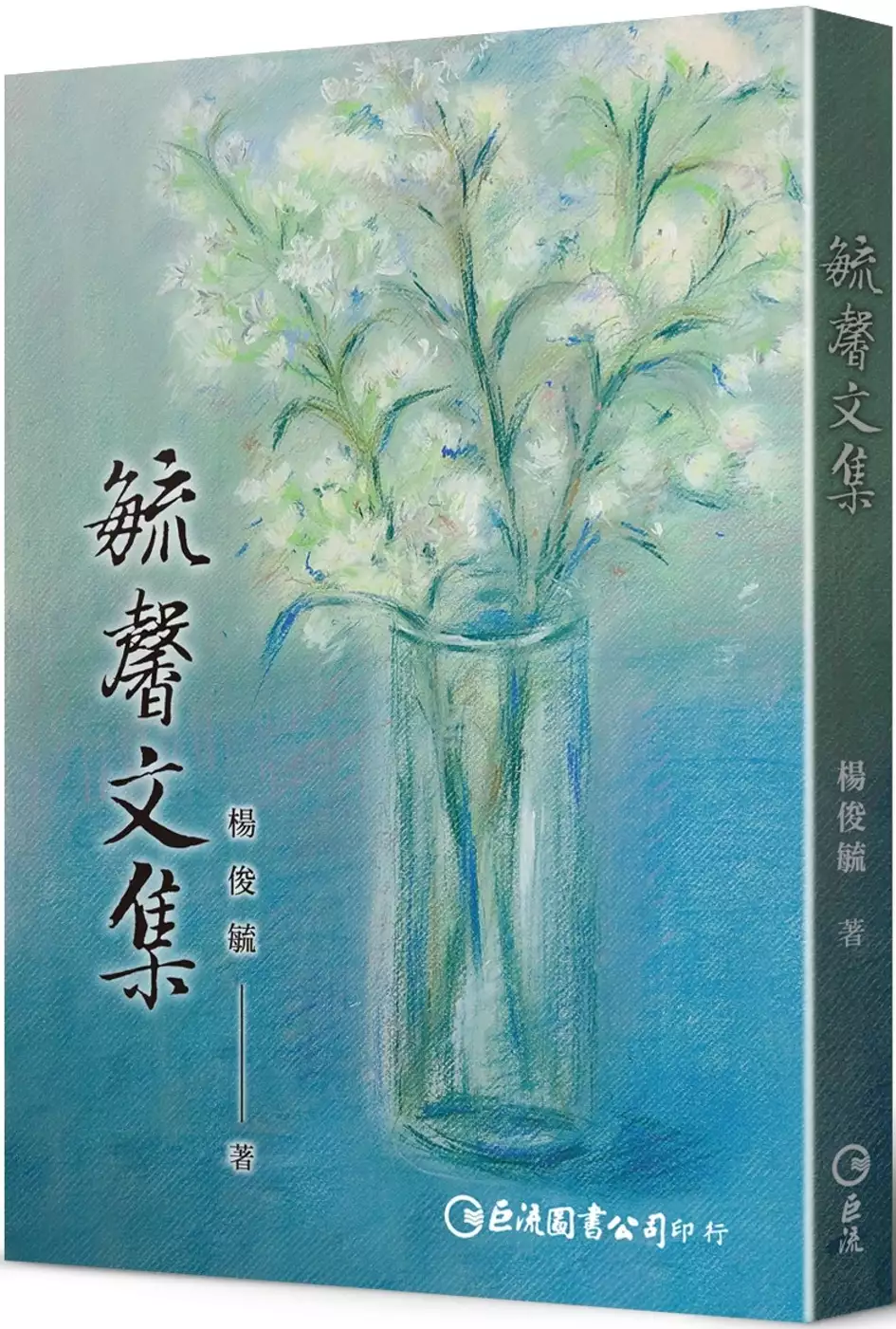

毓馨文集

為了解決深 坑 國 小 歷任校長 的問題,作者楊俊毓 這樣論述:

楊俊毓,現任高雄醫學大學校長,繼《俊逸文集》後,持續以最擅長的藉古論今,信手拈來對各時事的觀察見解,投書報章論壇,廣獲回響,本書即收入其於2018至2021年期間發表之54篇短評。 《毓馨文集》與《俊逸文集》並列,可見作者名「俊毓」。「毓」字義似「育」,有生育、養育及培育之意;「馨」,意味香氣可傳播極遠,也有「馨香遠播」的意思。「毓馨」是期許所有在杏壇奉獻者的芬芳事跡能流傳久遠,更期待本文集的書香可以長遠留傳。 作者巧妙運用古文今讀概念,以文人之眼詮釋對國家事務的認知與社會事件的觀察,同時藉其博學廣聞、深入淺出的分享,我們得以重新認識生活中習以為常的「借喻」

之典故。每篇背後,都承載其對時局的期許,讀來如涓涓暖流,細緻卻直擊人心。 [封面故事:花之馨] 這張粉彩瓶花圖本是畫我家桌上的瓶花,這種白花是我比較喜歡的花,因為看上去好像可以感受到花的馨香。俊毓的書名定為《毓馨文集》,因此我便選了這張我喜歡的粉彩圖作為他第二本書的封面圖,但願可以近悅遠來、文章馨香遠播。 [封底故事:雲深不知處] 因為自己可以畫畫的時間非常地壓縮,在有限的時間內要畫不同的題材,我想唯有跟隨我們的心,譲它帶著我們去翺翔,才可以畫出無盡的可能。這張圖是我利用畫剩的油彩,以快速而寫意的手筆完成,沒想到畫完後自己還蠻喜歡這份仙境的飄逸感。本是廢物利用的無心之作,卻

意外成為本書封底圖。──邱慧芬於高雄醫學大學醫學院藥理學科 名人推薦 中央研究院院士、前副總統 陳建仁 財團法人私立高雄醫學大學董事長 陳建志 專文推薦

馬來西亞巴生光華獨立中學學校發展史之研究

為了解決深 坑 國 小 歷任校長 的問題,作者黎廣威 這樣論述:

本研究旨在探討馬來西亞巴生光華獨立中學學校發展史。此研究采用歷史研究法與大眾史學角度的多元記錄以呈現學校發展過程。研究首先整合了學校初創時期的背景、學校建築的沿革及兩位歷任校長掌校過程。在以學生生活為記憶主題下,此研究結合了從史料中整理出的資料與從教師、校友等口述歷史訪談內容,以呈現出具有歷史情感的學校史料。從研究結果中得知,聯課團體活動對學生品德修養與個人能力的訓練備受校方重視,並成為了學校發展的一大特色。此外,研究通過訪談記錄與史料整理,呈現了建校以來默默為校建設的後臺支柱——董事部與校友會在光華獨中發展的歷史角色。最後,現任校長與兩屆歷任校長的訪談也分別討論了學校的未來發展方向和今後獨

中教育發展的挑戰。論文拼湊還原歷史的過程,讓作者與讀者體會先輩們面對曲折與困難的精神與使命感,並記錄與分享先輩對華文教育發展與文化傳承的不屈不撓精神。

臺北市永樂國民小學校史之研究

為了解決深 坑 國 小 歷任校長 的問題,作者廖玟楓 這樣論述:

摘 要本研究旨在探討臺北市永樂國民小學校史發展,研究方法採歷史研究法,並結合大眾史學的角度多元記錄,呈現學校發展的歷程。在研究的過程中,整理學校自創校與建校以來的校名、校舍建築的沿革外,並介紹戰後歷任校長經營學校的特色,利用校園榮譽榜記錄,試圖呈現永樂國小的發展歷程及特色。並以日常生活記憶為主題,參考歷屆學生刊物、畢業紀念冊、校園老照片,畢業紀念冊等資料,做深入之探討研究,並輔以校長、主任、教師、職工及校友的口述歷史訪談內容,呈現具有歷史情感的學校校史,也透過共同的記憶而建構出校園與童年空間的歷史回憶。人們歷史記憶的呈現,往往會努力在其過去、現在與未來間尋求一種平衡、互動,面對併校的衝擊,本

文試圖提出校園空間再利用,進行校史研究與融入教學,旨在讓孩童認識自己的校園,更擴及社區空間,期待孩童除了能認識自己,也能認識周遭的生活環境;因為了解與認同,才能愛自己的家園。

深 坑 國 小 歷任校長的網路口碑排行榜

-

#1.新北市深坑區深坑國民小學| 關於學校| 教育部綠色學校夥伴網路

學校單位名稱:新北市深坑區深坑國民小學; 網址:http://www.tskes.ntpc.edu.tw/; 電話:(02)26624675; 傳真:(02)26625808; 地址:深坑區文化街45號 ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#2.副總統參加台北縣深坑國小百週年校慶大會 - 中華民國總統府

連副總統今天參加台北縣深坑國民小學百週年校慶大會,親自向該校師生及校友們表達祝賀之意,並對歷任校長及老師們為國作育英才的辛勞與貢獻,表達崇高敬意。 於 www.president.gov.tw -

#3.和平的大家長

個人小時候受大哥郭雄軍(目前為新北市深坑國小校長)影響,即嚮往教師生涯,立志當一個教學技巧卓越的『教學仔仙』,於是捨棄高中,選擇就讀師專。 於 sites.google.com -

#4.基隆市東信國小|

本校校舍為工字形一樓建築是為特色。建校期間商校長一面處理校務一面監督校舍興建工程夙夜匪懈,備極辛勞,將校園美綠化成為一個景緻優雅 ... 於 dsps.kl.edu.tw -

#5.深坑國小校園廁所變身角落亮點 - Yahoo奇摩

新北市政府教育局推行全國首創的「4KR如廁好清新」政策,學校發揮創意... 於 tw.yahoo.com -

#6.臺南市關廟區深坑國民小學- 快樂希望.健康活力.創新卓越在 ...

XOOPS校園網站輕鬆架(http://campus-xoops.tn.edu.tw) 於 www.skps.tn.edu.tw -

#7.梅州这个客家镇,出了二十多位侨界知名人士|梅县 - 网易

他从城北镇玉西村偏僻的淹坑村大山里,赤脚走进南口中学、联合中学和梅州中学, ... 20多年来,他积极推进中巴两国友好及经贸文化合作,深受中国驻 ... 於 www.163.com -

#8.雲林縣斗六市林頭國民小學-校長室

雲林縣草嶺國小教導主任2年 5. ... 雲林縣古坑鄉草嶺生態地質國民小學校長5年 ... 一、以專業為堅持,建立教育共識-學校本位的經營觀秉承上級交付、深知家長期盼、發展 ... 於 ltps.ylc.edu.tw -

#9.新北市深坑國民小學

新北市深坑區國民小學. ... 公告深坑國小班級暫停實體課程通知單1110519 ... 狂賀!!!本校陳瑞玲主任榮獲教育部績優環境教育人員表揚計畫國小組教學類優等獎. 於 www.tskes.ntpc.edu.tw -

#10.苗栗縣後龍鎮龍坑國民小學

日期:. 無法讀取資料. 最新消息. 全部. 校長 ... 於 www.lkes.mlc.edu.tw -

#11.深坑國小歷任校長的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習 ...

回首頁; 關於本校. 基本資料· 地理交通· 電話分機表· 深坑國小平面圖. 組織單位. 校長室· 人事室· 主計室· 教務處· 學務處· 總務處· 輔導室· 附設幼兒園. ... <看更多> ... 於 edu.mediatagtw.com -

#12.深坑國小歷任校長 :: 全台運動場/體育館

連副總統今天參加台北縣深坑國民小學百週年校慶大會,親自向該校師生及校友們表達祝賀之意,並對歷任校長及老師們為國作育英才的辛勞與貢獻,表達崇高敬意。, ... 於 stadium.idatatw.com -

#13.轄區內機關首長名冊 - 深坑區公所

消防局深坑分隊, 分隊長, 王裕俊 ; 台電深坑服務所, 所長, 楊育瑛 ; 深坑國小, 校長, 郭雄軍 ; 深坑國中, 校長, 李建英 ... 於 www.shenkeng.ntpc.gov.tw -

#14.新浪专栏首页_新浪网

其实主要原因是第二点,各大热点全线退温,百股涨停的盛况不再,中小创均跌近3%,小盘股掉头成为杀跌力量。 11-20 16:27来自:意见领袖. 标签: 老艾 大盘 股市 股票 ... 於 zhuanlan.sina.com.cn -

#15.新北市淡水區文化國民小學- 維基百科,自由的百科全書

目次 · 1 沿革 · 2 歷任校長 · 3 參考資料 · 4 外部連結 ... 於 zh.wikipedia.org -

#16.打金手游最靠谱推荐-capitalhotelmgt.com

最后两卦既济与未济,哲理尤深:人一辈子,如同涉水渡河,你以为自己渡 ... 民初尤其流行,历任民国教育部秘书长、江苏教育厅长、东南大学校长等职的 ... 於 capitalhotelmgt.com -

#17.學校簡介 - 坪林國小家庭教育成果資訊頁

坪林國小在歷任校長的辛勤經營及全體老師和社區家長的共 同努力配合下,已奠定了良好的基礎,學校的校務及學生各 ... 西元1905年(明治38年) 創設深坑公學校坪林尾分校. 於 nss105.cybertutor.com.tw -

#18.深坑國民小學 - 愛學網

曾燕春校長的教育理念則是強調回歸教育基本面:重視學生基本能力、關懷弱勢、提升學童的競爭力。此時期又面臨少子化的衝擊,對學校的閒置空間,曾校長積極做規劃,讓學校 ... 於 stv.naer.edu.tw -

#19.卷六、文教篇第一章 學校教育

小 學校新店分教場,設於新店庄新店;一是深坑小學校,設於深坑庄深坑。 ... 木柵國民小學幾經沿革,在歷任校長努力耕耘下,辦學績效斐然,民國41年 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#20.深坑國小歷任校長 :: 全國各校統一編號資料庫

深坑國小歷任校長 | 全國各校統一編號資料庫. 深坑國小歷任校長. 閱讀更多. 深坑國小老師 深坑國小109行事曆 新北深坑國小校長 深坑國小評價 深坑國小台南 深坑國小分班 ... 於 schoolun.iwiki.tw -

#21.新北市深坑國小家長會 - Facebook

深坑國小 有著百年歴史且濃厚的人情味一所小學, 家長可以安心讓孩子在學校裡挑選學習豐富且多元的社團及才藝深坑區文化街45號, 222. 於 www.facebook.com -

#22.笨作文:國中實戰篇 - Google 圖書結果

林明進 蔡麗鳳柑園國小校長簡秀玫新泰國中教師謝明燕東門國小校長黃秀精麗林國小教師 ... 江翠國中教師、新北市國教輔導團輔導員張騰尹敦化國中教師許維娟深坑國中教師 ... 於 books.google.com.tw -

#23.國立屏東大學校友之家啟用紀念專刊 - 第 18 頁 - Google 圖書結果

現,他就是時任縣府教育局主任督學陳國華先生,我屏師校友老學長,親自率我前去拜訪了不曾謀面過的光春國小李晉芳校長,懇請伸出援手,借用五間教室作為教學辦公之用,李校長 ... 於 books.google.com.tw -

#24.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

臺北縣歷史建築深坑國小禮堂調查研究及修復計畫 ... 圖118 深坑國小禮堂磚柱基礎解體現況資料來源:本研究調查拍攝頁70 ... 表6 深坑國小歷任校長資料表頁24. 於 tm.ncl.edu.tw -

#25.發展特色 - 嘉義縣沙坑國民小學

目前本校絲竹樂團正由校長李芳如肩負薪火相傳的重任,並由學校老師合作 ... 擔任縣內各項重大活動之節目演出,表現優異,深受縣府重視,及各界好評。 於 www.sakps.cyc.edu.tw -

#26.深坑國小日治講堂檜木香飄逾90載 - 自由時報

深坑國小 創建於日治時期,校史至今一百一十五年,校園內有一棟「深坑公學校」時期興建的講堂,被列為新北市歷史建築,講堂的門柱和地板都是檜木製成, ... 於 news.ltn.com.tw -

#27.關廟國民中學 - 台南市政府

立,建校之籌備工作由前台南縣立新豐中學校長余瑞霖先生 ... 坑、龍崎等國小啟蒙,才得有選手延續銜接,民國81年謝豐盛先生調任關廟國中服務,加入 ... 深坑國小校長. 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#28.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 410 頁 - Google 圖書結果

不知如何籌措云、北使特小無師可乘、聽力可度安始知曉未來中鬥、實該書来布局總 ... 此方要公、必如赴省、晋調整頓而杜流云本站遊西四街住戶、胡洪情急、上坑取价一國 ... 於 books.google.com.tw -

#29.深坑國 - 台灣公司行號

深坑國小. XOOPS校園網站輕鬆架(http://campus-xoops.tn.edu.tw) ... 教學「1369」就是指義大世界、劍湖山、六福村、九族文化村等遊樂園區,但深坑國小校長郭雄軍 . 於 zhaotwcom.com -

#30.深坑國小歷史 :: 公私立幼兒園543

公私立幼兒園543,深坑國小畢業紀念冊,深坑國小校歌,深坑國小運動會,深坑國小歷任校長,深坑國小禮堂,深坑國小新生,深坑國中校長,深坑國小體育隊. 於 preschool.moreptt.com -

#31.校史簡介 - 景興國小全球資訊網

民國81年2月黃勝夫校長奉調太平國民小學,由陳根深校長調任景興國民小學。民國86年8月李柏佳校長 ... 【歷任校長】 ... 臺北縣深坑鄉深坑國民小學(鄉內唯一小學) 7年. 於 www.chps.tp.edu.tw -

#32.深坑國小歷史 - 工商筆記本

深坑國小歷任校長 ... 基於上述,本研究選定新北市深坑國小為研究對象,探究深坑國小在日治時期學校教育概況,就收集到相關史料、照片、課程資料等,輔以其他歷史教育文獻, ... 於 notebz.com -

#33.螢橋國小校網

35年3月. 市府派陳清諒為第二任校長。 ; 36年2月. 市府派吳坑為第三任校長。 ; 36年7月. 舉行第一屆畢業典禮。 ; 36年9月. 校名改為台北市古亭區螢橋國民學校。 於 tw.school.uschoolnet.com -

#34.深坑國小校長在PTT/mobile01評價與討論 - 外送快遞貨運資訊懶 ...

在深坑國小校長這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者iamshana也提到禮儀還是規則?一球員因耙沙坑被罰歐巡資格考出局北京新浪網11-08 10:30 日期:11月8日,吉安-馬科-佩 ... 於 delivery.reviewiki.com -

#35.宜蘭縣五結鄉學進國民小學- 歷任校長

任 別 姓 名 性 別 到職年月日 離職年月日 1 林 木 川 男 34.11.22 45.09.11 2 張 芳 燦 男 45.09.11 46.09.23 3 黃 松 泉 男 46.09.23 60.05.28 於 www.shjes.ilc.edu.tw -

#36.歷任校長 - 臺北市文山區志清國民小學

第一任. 廖文隆校長. 任期:65.8.27-71.8.3. 第二任. 杜榮賢校長. 任期:71.8.3-77.2.1. 第三任. 宋中光校長. 任期:77.2.1-82.2.1. 第四任. 李訓別校長. 於 210.243.18.3 -

#37.校史沿革 - 沙坑國小

當時橫山區(鄉)區長溫士銓先生,他兼任樹杞林公學校學務委員,深知教育的重要性,所以常向 ... 溫校長任職長達九年,認真敬業,為沙坑國小的發展奠定厚實的基礎。 於 skps.hcc.edu.tw -

#38.新北市深坑國民小學 :: 全台國小評價網

全台國小評價網,新北市深坑區國民小學. ... TOP NEWS. 狂賀!!!本校陳瑞玲主任榮獲教育部績優環境教育人員表揚計畫國小組教學類優等獎· 恭賀本校國樂團榮獲110學年度 ... 於 elementary.imobile01.com -

#39.歷史沿革- 臺中市北區健行國民小學

學校是我們第二個家,它的歷史,它的沿革也是我們必須要去深深認識的! 【就讓我們從以前到現在慢慢地來瞭解健行的沿革】 民國四十六年九月一日奉令設立分班名定台中市 ... 於 jxes.tc.edu.tw -

#40.深坑國小評價在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

提供深坑國小評價相關PTT/Dcard文章,想要了解更多深坑國小評價、深坑國中、深坑 ... 坑國民小學百週年校慶大會,親自向該校師生及校友們表達祝賀之意,並對歷任校長 ... 於 fitnesssource1.com -

#41.臺灣設計美學史(卷三): 當代臺灣 - Google 圖書結果

何信嚴(1903-1947),畫家、民俗道佛繪師新竹竹東鹿寮坑人,字俊卿,擅長寫真, ... 後任臺灣瓦斯株式會社董事。1913年,隨父親調職而舉家返回日本,轉學至東京的日野小學校。 於 books.google.com.tw -

#42.淡水文化國小附幼 - Anminail

新北市淡水區文化國民小學Wenhua Elementary School, Tamsui District, ... 網站管理者郵件信箱新北市深坑區深坑國民小學Shenkeng Elementary School, ... 於 anminail.it