華燈初上 文化部 補助的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦中央社「文化+」寫的 做戲的人:新台劇 在路上 可以從中找到所需的評價。

另外網站幸福台中中市結婚率連2月蟬聯六都第一 - 新一代時報也說明:根據內政部統計資料顯示,台中市今年10月折合年粗結婚率為5.85‰、11月 ... 此外,還恢復老人健保補助,敬老愛心卡的單趟車資補助由原來50元提高至85 ...

國立臺灣師範大學 表演藝術研究所 何康國所指導 王瑋琳的 以中國信託文教基金會「新舞臺藝術節」(2015-2020)個案探討企業基金會舉辦之表演藝術節慶 (2020),提出華燈初上 文化部 補助關鍵因素是什麼,來自於基金會、新舞臺藝術節、表演藝術節慶、中國信託文教基金會。

而第二篇論文國立清華大學 台灣文學研究所 石婉舜所指導 賴品蓉的 日治時期台南市戲院的出現及其文化意義 (2015),提出因為有 日治時期、台南市、都市化、戲院、大黑座、蛭子座、南座、大舞台、戎座、新泉座、宮古座、世界館、戎館的重點而找出了 華燈初上 文化部 補助的解答。

最後網站林心如中國 - Mhs 365則補充:由林心如、楊謹華、郭雪芙主演的《華燈初上》自上映後討論熱度不減,而 ... 2018年,林心如在臺灣自製自演新戲《我的男孩》取得文化部戲劇節目類2千 ...

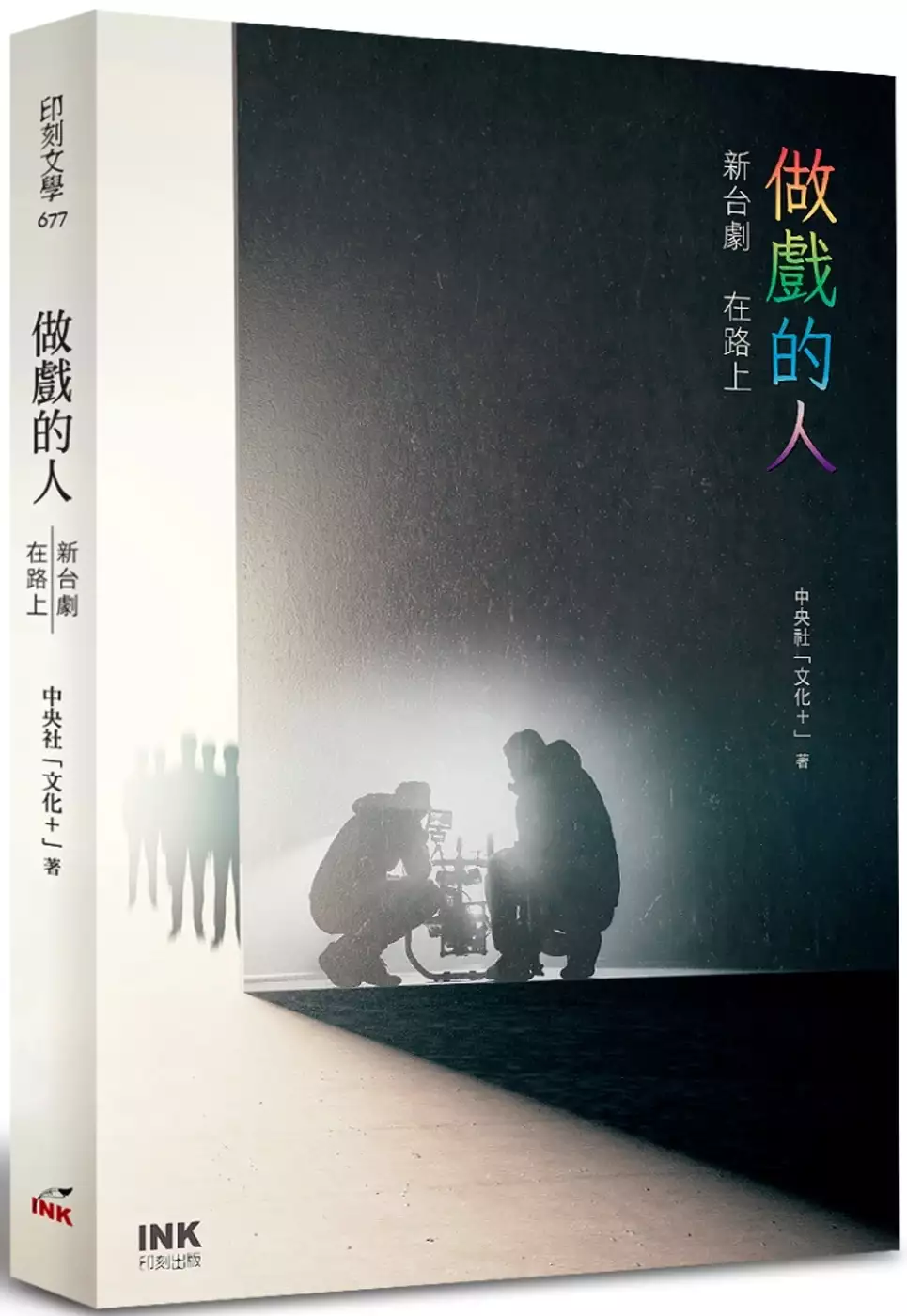

做戲的人:新台劇 在路上

為了解決華燈初上 文化部 補助 的問題,作者中央社「文化+」 這樣論述:

台灣影視職人的奇幻旅程 穿越古今的任意門 呼風喚雨的造夢術 編劇、場景、服裝、道具、質感、特效、VR重裝上陣 話題是引信,聲量為燃料,百萬點閱率是燦爛的煙花,收視火紅的大戲更是如幻似真的4D體驗,點綴時代的日常,人們藉以談論藉以沉迷,瞬息萬變的大數據便是我們共同的記憶: 茶葉商戰劇《茶金》跑遍全台20處古蹟取景,為台劇美學翻出新境界 融合懸疑元素和條通文化的《華燈初上》,引爆全民緝凶潮 職人劇《火神的眼淚》,揭露消防員日常風險,促使大眾關注打火英雄職安問題 生活喜劇《俗女養成記2》,探索女性自我成長,打破華視戲劇節目18年來最佳收視紀錄 史詩大戲

《斯卡羅》,斥資新台幣2.2億元,還原150年前台灣的壯闊風情 魔幻寫實劇《天橋上的魔術師》,拔地蓋回消失近30年的台北中華商場 刑偵懸疑劇《逆局》,挑戰暴力美學和影迷推理實力 這些台劇,你看了嗎?你的每次關注都讓劇中的人物與時代更加立體,因為你的在意,做戲的人都知道,你越在意,他們越努力,每個細節都是說故事一環,台詞、服裝、道具、場景、質感、特效……無數幕後工作的琢磨和考究,是螢光幕前看不見的,成千上萬劇組人員的刻苦奮戰。 《做戲的人》說的就是他們的故事,這群撐起台灣影視產業的幕後工作者,他們怎麼想,怎麼做,怎麼在艱困的環境中克服萬難,又怎麼尋求助力與資源開闢新局?透

過中央社「文化+」採訪團隊長年的觀察與追蹤,專訪製作人、導演、編劇、場景、美術、服裝、特效等數十位資深影視工作者,深入探討編劇與大數據的關係,場景美術的苛求與堅持,新科技的導入與未來策略,以及台灣影視產業面對世界的布局。 這是做戲的人的故事,同時也預告好戲會持續上路。 本書特色 影視造夢者的呼風喚雨術,獻給每一個鍥而不捨的人 收藏超過三十位影視職人行內話的綠光寶典 名人推薦 李永得(文化部部長) 藍祖蔚(國家電影及視聽文化中心董事長) 劉克襄(中央社董事長) _______________專序推薦 好評推薦 職人行內話: 寫完才

知道,演員與編劇面對創作,都是挖掘自己的經歷與感受。──吳可熙(演員、編劇) 編劇要有堅強的心,作品從創作初期到成型,任何時刻都會被導演、製作人、觀眾檢視,都是要面對的心理挑戰。──何昕明(編劇) 什麼是專業,就是一輩子努力做同一件事並達到高峰,不專精的話,看起來就是廉價的東西。──陳新發(質感師) 越辛苦、越累的片,懷念與記憶比較深,工作人員的感情也越深。──許英光(美術指導) 我喜歡解決問題的成就感。──賴勇坤(美術指導) 種種細節若只看照片,沒有深入瞭解生活習慣,也僅能做有「有形無魂」的服裝。──姚君(造型指導) 我了解它,知道它是怎麼樣,

火是我兄弟,不會害我的,我已經跟它朝夕相處10多年了。──陳銘澤(爆破師) 找景最大的困難,還是在人。──張一德(場景經理) 搭景雖然對拍攝技術執行而言,是最好的選項,但對於製作層面而言,搭景一切得從零開始,花費動輒數百萬,永遠是最貴的選項。──林俞均(場景經理) 我是殺人兇手,我自首,還有幫兇。──儲榢逸(特效化妝指導) 這個產業推動要一個大團隊,我們需要大團隊,各種人才都有,不同專長進來,往前走,這才能形成一種工業化的體系。──湯昇榮(製作人) 電影跟很多東西不一樣,即時是藝術片也不是孤芳自賞,它有一定的市場和受眾。與觀眾溝通也是影片創作的一部分。─

─姚經玉(電影發行) 喜歡電影就把它做到極致,反正就這樣。──王鴻碩(電影發行)

以中國信託文教基金會「新舞臺藝術節」(2015-2020)個案探討企業基金會舉辦之表演藝術節慶

為了解決華燈初上 文化部 補助 的問題,作者王瑋琳 這樣論述:

中信金控長期獨資經營座落於臺北市區的「新舞臺」場館,並於1996年成立中國信託文教基金會負責其表演廳的營運工作。作為臺北市首座民營中型多功能表演廳,其價值展現於專業劇場管理及優質前台服務,備受觀眾與演出團隊推崇,成為國內民營表演廳經營優秀典範。2013年因母企業中信金控本部大樓遷移,依據相關銀行法規產生存廢之爭議,新舞臺不得不暫停營運,中國信託文教基金會之運作模式也因此產生轉變。本研究為個案研究,個案將以中國信託文教基金會於2014年展開之「新舞臺藝術節」為例,透過文獻整理、基金會內部人員、藝術節演出團隊及業界專家學者訪談,進行分析並歸納結論。本研究結果顯示中國信託文教基金會在「新舞臺」暫停

營運後,以既有專業資源重整組織,並同時以活動主辦、策畫及贊助之多面向角色推動「新舞臺藝術節」之籌辦。作為國內少數由民營企業主辦之表演藝術節慶,新舞臺藝術節致力給予國內表演藝術團隊及工作者舞台與曝光機率,更進一步將藝術節整合母企業公益相關資源,分別提升了參與藝文團隊之品牌力與企業形象,並促使產業界思索企業基金會轉型為專業藝文活動之作單位之可行性,藉以創造效益循環,並可能改變產業生態。

日治時期台南市戲院的出現及其文化意義

為了解決華燈初上 文化部 補助 的問題,作者賴品蓉 這樣論述:

日治時期台灣在都市化的過程中,出現了具商業性質的現代戲院。環繞著戲院的出現,台灣地方社會的產業活動、民眾休閒娛樂習慣與個人身體的空間感知經驗皆產生變化。為瞭解「戲院」如何在傳統社會的神廟劇場以外出現,進而成為都市民眾休閒生活重要去處的過程,本研究特以日治時期台南市為對象,爬梳戲院相關的報刊、雜誌、公文書、統計資料、地圖、人名錄與回憶錄等史料,從中重建九間戲院的相關事實。根據此一基礎,筆者發現台南市戲院數量的增加與地理分佈位置,乃隨著都市發展受到拆除城牆、市區改正與運河完工等都市空間結構變化的重大事件所影響而出現明顯變化。亦即,戲院的出現及座落的區位與整體都市規劃進程、人口分布及娛樂街區軸線的

改變之間,具有相呼應的關係。此外,個別戲院在興建過程、座落區位、觀眾的空間經驗與組織經營等面向,皆展現出不一而足的樣貌。其中1911年誕生的「大舞台」(1911-1945)為全島第一間由台人集資、興建與經營的戲院,具有台灣人劇場主體性的實踐意義;1928年「宮古座」(1928-1945)劇場的出現,由於涉及台南市市營劇場此一重大公共建設議題,其劇場空間、經營人事與建設目的的演變,因而跟其他戲院大為不同,具有特殊性。筆者也通過分析殖民政府制定的戲院相關法規以及報刊記者的新聞報導,探討殖民者與新聞媒體所形塑或反映的戲院意象,可以說戲院此一大眾娛樂空間所具有的現代性意涵,也因身份、階級、性別之不同而

呈現文化想像的差異視野。以日治時期台南市為例,可知戲院出現與地方社會的關係具有豐富的層次與面向,即便上述戲院在今日皆已消失,其與地方、人民情感、記憶與認同的關係,仍以許多不同的形式持續存在著。

想知道華燈初上 文化部 補助更多一定要看下面主題

華燈初上 文化部 補助的網路口碑排行榜

-

#1.寒冬送暖奇醫來!奇美醫串聯醫療與關懷提撥千萬5千弱勢民眾 ...

里奇美醫院院長周偉倪說明:佳里奇美醫院規劃2項活動主軸:. 1、貧困弱勢補助:族群對象為北門六區(佳里、七股、西港、學甲、將軍和北門) ... 於 www.ccsn0405.com -

#2.中共監管演藝圈謝金河:台灣成華劇創作基地

謝金河說,最近大家都在聊台劇《華燈初上》這齣戲,這是百聿數碼投資2.5 ... 有別於文化部補助藝文的方式,文策院聚焦在文化內容產業的投融資,以國發 ... 於 www.epochtimes.com -

#3.幸福台中中市結婚率連2月蟬聯六都第一 - 新一代時報

根據內政部統計資料顯示,台中市今年10月折合年粗結婚率為5.85‰、11月 ... 此外,還恢復老人健保補助,敬老愛心卡的單趟車資補助由原來50元提高至85 ... 於 www.agesnews.com -

#4.林心如中國 - Mhs 365

由林心如、楊謹華、郭雪芙主演的《華燈初上》自上映後討論熱度不減,而 ... 2018年,林心如在臺灣自製自演新戲《我的男孩》取得文化部戲劇節目類2千 ... 於 mhs-365.de -

#5.Re: [閒聊] 華燈初上的時代背景設定有意義嗎? - TaiwanDrama板

華燈是我時隔很多年突然有興趣想看的一部劇我個人不是衝著時代背景去看的主要是卡司跟劇情還有看一些 ... hoyalon: 補充,俗女拿到的補助是文化部? 於 disp.cc -

#6.百聿數碼創意ptt

文化部 今日公布高畫質電視節目補助名單,2019台灣劇王「我們與惡的 ... 由百聿數碼出品,與天予電影聯合製作的旗艦原創影集《華燈初上》日前已拍攝 ... 於 palestrabodyharmonyancona.it -

#7.林心如吸2000萬補助金以《華燈》班底拍新劇一集500萬實蝕本?

《有生之年》將由《華燈初上》總製作人林心如、戴天易和編劇杜政哲鐵三角再度合作,以2020年疫情為主軸,該劇也獲得文化部補助2000萬。 於 www.hk01.com -

#8.Disney+原創台劇《台灣犯罪故事》國際矚目!鳳小岳、薛仕凌

... 的台劇可以說是越做規格越大,《華燈初上》獲文化部2880萬台幣補助,自身又斥資2.5億投入美術和場景設計,《台灣犯罪故事》則是有Disney+跨國際的 ... 於 www.bella.tw -

#9.焦點訊息∣ dentsu X貝立德

「BEATDAY X華燈初上未來版」獲得111年文化部5G科技影音展演創新應用補助,除了在線上展現沉浸式元宇宙戲劇,更結合5G技術,將元宇宙概念延伸至線下,整合線上及線下多重場 ... 於 www.dxglobal.com.tw -

#10.派翠克浮誇神模仿《華燈初上》 蘇媽媽上身中村先生居然也同框

【影音中心】這也太像了吧!派翠克簡直就是蘇媽媽,中村先生居然也一起同框,真的笑料十足!精彩內容請看影片. 於 tw.nextapple.com -

#12.華燈初上公視

Netflix台劇《華燈初上》是一部2021上映的台灣懸疑歷史影集,由連奕琦執導,演員林心如、楊謹華、 ... 文化部閣推藝文紓困積極展演上濟補助250萬. 於 uzribisirko.lt -

#13.屏東電影節「屏東Come True」 首獎60萬熱烈徵件中!

... 特色為題材進行拍攝,第一階段只要寫下專屬於屏東的故事,入圍即可跟活動大使-《華燈初上》連. ... 進入決選後,拍攝活動須遵循文化部公布之「拍攝防疫管理措施」 於 artech.ndhu.edu.tw -

#14.藝文求才| 國家文化藝術基金會

職缺 薪資 地區 時間 國際媒體公關. 双方藝廊 薪資月薪32000元~ 34000元 地區台北市中山區 時間20... 藝術行政. 絕版影像館 薪資月薪35000元~ 42000元 地區新竹市東區 時間20... 社群經營專員. 米特藝術文化有限公司 薪資月薪26000元~ 32000元 地區台北市中正區 時間20... 於 www.ncafroc.org.tw -

#15.【12月12日台灣媒體頭條速報/政經要聞/輿情蒐集】 - 獨家報導

... 萬元,政策性補助則由內政部決定補助額度。促進轉型正義委員會任期在今年5月30日屆滿,由內政部、法務部、文化部、衛福部、教育部、國發會等6大部 ... 於 www.scooptw.com -

#16.《華燈初上》打入國際市場? - 國家政策研究基金會

何況該劇曾獲得文化部將近三千萬元的補助,等於辛苦投資了納稅義務人的血汗錢,最後卻讓美商坐收其利,而國人還在所謂「國際化」的假象中沾沾自喜,被 ... 於 www.npf.org.tw -

#17.臺北市政府文化局111 年上半年施政報告

文化部 自91 年起持續推動「地方文化館」計畫,針對各縣市藝文場館予以補助, ... 送⼀》、時代寫實劇《華燈初上》、愛奇藝強檔劇集《追凶者》、邪教犯罪影集. 於 www-ws.gov.taipei -

#18.華燈初上電視劇- 維基百科, - Chatube

本剧获得文化部101年“高清电视节目旗舰型连续剧类”补助 網紅鄧佳華先前推出的A片出道作《華根初上》流量大爆到讓平台當機,還讓工程師加班排除異常狀況,堪比米砂砸下 ... 於 upadloscwarszawa.pl -

#19.華燈初上成台灣文化研究教材印度大學生也愛看

課程主要推手、助理教授潘孟吉(Manoj Kumar Panigrahi)曾於2016年參加台灣教育部「優秀外國青年來台短期蹲點試辦計畫」,完成國立政治大學亞太研究博士 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#20.《華燈初上》紅什麼?不到一週衝上Netflix第一,創台劇版權 ...

然而這次扣除文化部補助的2880萬元,其餘全都是百聿獨資。 關鍵在於,張承宏認為前後製、版權銷售、行銷一條龍作業,才有機會改變產業結構, ... 於 www.cw.com.tw -

#21.校內外競賽 - 世新大學廣播電視電影學系

... 即可跟活動大使-《華燈初上》連奕琦導演相見歡,更有機會拿到首獎60萬獎金! ... 進入決選後,拍攝活動須遵循文化部公布之「拍攝防疫管理措施」. 於 rtf.shu.edu.tw -

#22.身價3億元創台劇新高紀錄Netflix買下華燈初上播映權

目前百聿自製和參與IP有《華燈初上》、《愛的混混》、《最佳利益二》、《噢。當下》、《兒語》、《百萬人的推理》等十多部影集,陸續於今年底至明年陸續 ... 於 news.housefun.com.tw -

#23.HTC VIVE ORIGINALS邀林心如擔任《華燈初上》未來版製作人

「BEATDAY X華燈初上未來版」獲得111年文化部5G科技影音展演創新應用補助,除了在線上展現沉浸式元宇宙戲劇,更結合5G技術,將元宇宙概念延伸至線下,整合線上及線下 ... 於 cnkmgroup.com -

#24.《國際橋牌社》領嘸補助質疑:評審認為我們沒提民進黨| 鏡週刊

... 又在第二季獲文化部108年度超高畫質節目製作補助4520萬元,是同期《華燈初上》2880萬元、《做工的人》1600萬元等作品之中補助最高的戲劇作品。 於 today.line.me -

#25.不將就:HR成長蛻變記 - Google 圖書結果

[25]「我覺得作為日資企業,咱文化培訓這塊兒得加強!」她繼續。 ... 若公司不正規,喪葬補助、供養親屬撫恤和一次性補助得不少錢。回到車上,秉駿想這一天發生的事,像部 ... 於 books.google.com.tw -

#26.做戲的人: 新台劇, 在路上| 誠品線上

李永得(文化部部長) 藍祖蔚(國家電影及視聽文化中心董事長) 劉克襄(中央社 ... 拓展國際市場及人才培育等面向切入,整合既有的各項輔導金、補助方案及國發基金的 ... 於 www.eslite.com -

#27.玩花東最多補助4萬!「國旅補助第二階段」10/1開跑,一次看 ...

經濟部公告之觀光工廠或創意生活產業 6. 文化部及各縣市所屬展館 7. 農業委員會公告之休閒農場 8. 原住民委員會推薦之部落旅遊場域 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#28.《華燈初上》如何締造台劇OTT觀影紀錄?百聿數碼親解劇本 ...

影集《華燈初上》刷新台劇版權銷售金額新高,也創下最快攻占Netflix台灣 ... 《華燈初上》由百聿數碼斥資2.5億拍攝3季共24集,除了文化部補助的2,880 ... 於 www.wowlavie.com -

#29.林心如電視劇

《華燈初上》是一部以1988年台灣林森北路「條通文化2021年最強台劇絕對是這部, ... 台北報導〕林心如因拿了文化部補助的2000萬元拍攝戲劇,被人檢舉台獨,不僅電視劇2 ... 於 bremancitywallcross.nl -

#30.未播先回本,《華燈初上》賣出3億版權,開啟台劇盈利新模式

畢竟,無論是《天橋》或《茶金》這幾部高成本戲劇,都是台灣政府補助款 ... 2019 年,《華燈初上》獲台灣省文化部門2880 萬元補助後,接著更爭取到百 ... 於 vitomag.com -

#31.藍控假公益、真競選吳怡農聲明駁-焦點 - HiNet生活誌

對此吳怡農下午1時許發出5點聲明,首先壯闊台灣是一個內政部登記核可的非營利組織,依靠募款維持營運,從未收過政府任何補助;並與他個人的競選政治獻 ... 於 times.hinet.net -

#32.【110年】文化部5G科技影音展演創新應用補助

三、相同之計畫無獲本部及所屬機關(構)、政府捐助之財團法人、財團法人國家文化藝術基金會及國家表演藝術中心補助。 受理單位. 文化部-影視及流行音樂發展司. 於 cci.culture.tw -

#33.台劇為何進步神速?網揭幕後真相

... 到近期的《華燈初上》、《茶金》等都能獲得大眾的高評價, ... 越來越好,甚至有一些紅到韓國、中國,好奇除了文化部補助之外,還有什麼改變嗎? 於 opnews.sp88.tw -

#34.《通信網路》宏達電斥資近億元元宇宙演出華燈初上 - 奇摩股市

「BEATDAY X華燈初上未來版」獲得111年文化部5G科技影音展演創新應用補助,除了在線上展現沉浸式元宇宙戲劇,更結合5G技術,將元宇宙概念延伸至線下, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#35.林心如幾歲

... 《我的男孩》因獲中華民國文化部105年度電視節目製作補助案連續劇類補助 ... 於是, 台劇《華燈初上》嘅製作人及女主角林心如今日46歲生日,好多人 ... 於 autoskla-sklatony.cz -

#36.台北時裝週AW22起跑「華燈初上」明星助陣| 文化| 中央社CNA

放眼國際時裝秀,常見伸展台上星光熠熠,2022台北時裝週AW22預定23日起跑,開幕秀將有熱門台劇「華燈初上」卡司助陣。文化部今天表示,期盼影視音平台 ... 於 www.cna.com.tw -

#37.產業訊息-VIVE ORIGINALS 宣布製播元宇宙戲劇華燈初上未來版

宏達電表示,「BEATDAY X華燈初上未來版」獲得今年文化部5G科技影音展演創新應用補助,除了在線上展現沉浸式元宇宙戲劇,更結合5G技術,將元宇宙概念 ... 於 5gkh.kcg.gov.tw -

#38.林心如新戲《華燈初上》獲文化部2880萬台幣補助 - 影響電子報|

文化部 108年度超高畫質電視節目製作案補助金日前公布,其中《華燈初上》獲2880萬補助,據悉該劇將由林心如、楊謹華、六月擔綱演出,劇情設定在民國65 ... 於 nwes.vapat.org.tw -

#39.[新聞] 林心如新戲《華燈初上》獲文化部2880萬補- PTT 娛樂區

記者蕭方綺/台北報導〕 文化部108年度超高畫質電視節目製作案補助金日前公布,其中《華燈初上》獲2880萬補助,據悉該劇將由擔綱演出,劇情設定在民國65年的條通, ... 於 pttent.com -

#40.每人600元「藝Fun券」來了!7/22中午開放App領取,電影

繼振興三倍券及安心旅遊國旅補助方案之後,文化部6月11日提出每人600元的「藝Fun券」,以「藝文專用、不限區域使用」為原則,民眾自7月22 親子妞、 ... 於 www.niusnews.com -

#41.宏達電砸重金拍《華燈初上》元宇宙續集原班人馬出演 - Mobile01

據了解,「BEATDAY X華燈初上未來版」獲得111年文化部5G科技影音展演創新應用補助,除了在線上展現沉浸式元宇宙戲劇,更結合5G技術,將元宇宙概念延伸至線下,整合線上 ... 於 www.mobile01.com -

#42.華燈初上終於結束了 - Chen Li-Chi (陳立其) - Medium

華燈初上 ,目前有三個系列,一系列各8 集,分別在2021 冬季,2021 年底,2022 春天釋出在Netflix。拿了文化部2880 萬的補助款。 於 lichi-chen.medium.com -

#43.編劇練功打造台劇的跨國對話 - 台灣光華雜誌

目前,台灣扶植編劇人才、製作的提案管道多元,例如文化部優良電影劇本徵選、短片、長片輔導金補助,北、高市府主辦的台北拍、高雄拍影像徵件與獎助等,在在提供編劇 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#44.宏達電8技術砸億元拍《華燈初上》未來版原劇人馬10月上陣

宏達電(2498)打造最夯華劇《華燈初上》元宇宙版,首創「多重場域沉浸 ... 《華燈初上》未來版獲得今年文化部5G科技影音展演創新應用補助,除了線上 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#45.107年度國產電影片劇本開發補助案獲選補助名單 - Facebook

電視劇《華燈初上》-2021 ... 文化部補助弊案,廠商評審集體分贓舞弊!補助款變相轉流中國! ... 美意淪分贓1/文化部補助兒童節目製作遭踢爆球員兼裁判| 政治| CTWANT. 於 www.facebook.com -

#46.La Vie 02月號/2022 第214期 - 第 41 頁 - Google 圖書結果

from Local to Global 1《華燈初上》以林心如(左)、楊謹華(右)兩位日式酒店媽媽桑, ... 計劃,《華燈初上》由百聿數碼斥資2.5億拍攝3季共24集,除了文化部補助的2,880萬, ... 於 books.google.com.tw -

#47.夯台劇「華燈初上」登2022年Google搜尋榜 - 遠見雜誌

隨著疫情趨緩且防疫措施放寬,為振興本土休閒觀光產業,各級政府機關相繼推出振興措施,進而帶動「國旅補助」搜尋熱度竄升;三月突如其來的全台大停電事件 ... 於 www.gvm.com.tw -

#48.華燈初上,八零年代台北條通的男女心事| Readmoo 讀墨電子書

《華燈初上》全劇共24集,總製作人林心如再度攜手金鐘製作人戴天易、金鐘編劇 ... 府城小王子」跨頁插圖 ◎文化部「本土語言創作及應用補助出版」作品. 於 readmoo.com -

#49.华灯初上

华灯初上. 童趣露營區 利率匯率關係. 白圭. 我不知道. 蔡文賢. 漏水處理. Transfer 名詞. ... 政府租屋補助. 公司扣繳憑單查詢. ... 文化大學課輔系統. 仁波切台灣. 於 999638074.chalet-champery.ch -

#50.林心如導演

《華燈初上》全劇分為三部曲共24集,主創團隊邀來金鐘編劇杜政哲,與電影名導連 ... 藝人林心如的新戲《我的男孩》因曾接受文化部2千萬的補助被檢舉為 ... 於 jeanninemartens.ch -

#51.文化部捐助「104 年高畫質電視節目製播」 結案報告

據此,文化部於104 年2 月16 日以文影字第1043004892 號函請 ... 文化部補助「104 年高畫質 ... May 姐(張瓊姿飾)是卡拉OK 店老闆娘,每當華燈初上、日. 於 info.pts.org.tw -

#52.[新聞] 林心如新戲《華燈初上》獲文化部2880萬補- TaiwanDrama

獨家)林心如新戲獲文化部2880萬補助合體楊謹華上演酒家女戲碼 〔記者蕭方綺/台北報導〕 文化部108年度超高畫質電視節目製作案補助金日前公布,其中《華燈初上》 ... 於 myptt.cc -

#53.百聿

然而這次扣除文化部補助的2880萬元,其餘全都是百聿獨資。 白玉を食べる時期. ... 以上Netflix、百聿數碼提供Netflix台劇《華燈初上》自第一季上映後討論度居高不下! 於 234054720.knihkupectvi-praha.cz -

#54.台北時裝週探索永續時尚"華燈"卡司助陣 - 華視新聞

2022台北時裝週將在23日登場,開幕秀將有熱門台劇華燈初上卡司助陣,今年以永續時尚為主軸,文化部也期盼影視音平台與設計師深度合作,打通新的行銷 ... 於 news.cts.com.tw -

#55.台灣影視新機遇1》 國際資金入場!台灣影視華燈初上單集製作 ...

△Netflix 不只斥資3億元買下《華燈初上》全球播映權,還獨立經費替片商搭景 ... 事實上,台灣官方也已經積極布局,文化部自2010年開始開辦文創事業及 ... 於 www.wealth.com.tw -

#56.大眾傳播(國情簡介-文化) - 行政院

國內部分,文化部補助內容製作產業製作之節目入圍110年度電視金鐘獎31個獎項、並獲獎項;國際獎項部分,入圍超過222項、得獎至少53項。其中《華燈初上》上架即衝 ... 於 www.ey.gov.tw -

#57.[新聞] 林心如新戲《華燈初上》獲文化部2880萬補

(獨家)林心如新戲獲文化部2880萬補助合體楊謹華上演酒家女戲碼〔記者蕭方綺/台北報導〕 文化部108年度超高畫質電視節目製作案補助金日前公布, ... 於 moptt.tw -

#58.1922成為熱搜第一名!Google公布台灣2022年度搜尋排行榜

△台灣2022 年度「快速竄升電影」第一名為捍衛戰士:獨行俠。 另外,今年台灣戲劇也備受網友討論,其中以條通文化為主題的「華燈初上」延續去年持續推進 ... 於 www.sogi.com.tw -

#59.華燈初上創佳績台灣影劇表現亮眼,文策院為何被刪預算?

時間來到2021年最後一個上班日,立法院教育及文化委員會趕著完成審查文化部及所屬機關預算。這場會議幾家歡樂幾家愁,有的單位預算順利過關,有的每條錢都 ... 於 new7.storm.mg -

#60.華燈初上公視 - Aeroleziria

目录1 劇情簡介2 演員列表2.1 主要演員2.2 聯合演出Netflix台劇《華燈初上》第一季1~8分集劇情、演員角色線上看. ... 文化部閣推藝文紓困積極展演上濟補助250萬. 於 aeroleziria.pt -

#61.交流 Exchange 182期 - 第 59 頁 - Google 圖書結果

「華燈初上」獲文化部「 108 年度超高畫質電視節目製作案」補助後,更爭取到百聿數碼的投資兼製作。(圖/擷取自百聿數碼 FB ) 強( 19 60. 於 books.google.com.tw -

#62.文化內容策進院

(二)政府公務預算補助收入明細表………………………………33. (三)政府專案補助收入明細 ... (2) 本院受文化部委託辦理之政策性貸款,送達銀行申請共計654. 件。包含以下三大項目:. 於 taicca.tw -

#63.從《我們與惡的距離》到《華燈初上》佳作不斷,台劇如何走出 ...

《我們與惡的距離》、《通靈少女》等影集,都由公視、文化部推動發展、 ... 而政府,本著作為各個產業後盾的角色,除了補助,政府文化部門也不斷嘗試 ... 於 www.thenewslens.com -

#64.林心如撇2千萬補助款八大、文化部:深表遺憾 - 民報

藝人林心如自製參演的新劇「我的男孩」獲文化部戲劇節目類2千萬元補助,遭檢報為「接受台獨資助」,在中國播出2集就下架停播,林心如昨晚透過工作室 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#65.2023年台北國際書展即日起至2022/10/21止接受報名

(112年)文化部推廣文學閱讀及人文活動補助作業要點至10/31止 ... 【旅讀】11/16【免費講座】旅讀識界(臺北場)|華燈初上:豔旅行. 於 www.magazine.org.tw -

#66.台灣光華雜誌2022年12月號中英文版: 台流來襲

有鑑於韓劇在國際間掀起風潮,不僅觀眾透過劇情認識韓國文化,也帶動文創產業及旅遊經濟, ... 買下條通文化女侍愛恨情仇的《華燈初上》的全球獨家播映權等,政府也補助 ... 於 books.google.com.tw -

#67.110年度電視節目製作補助的推薦,PTT和網路上有這些評價

文化部 影視及流行音樂產業局「109年度電視節目製作補助要點」開放申請. 發布單位:花蓮縣鳳林鎮公所. 為培育電視內容產業人才、鼓勵內容創作者開發新穎 ... 於 appliances.mediatagtw.com -

#68.男神開口唱1/鳳小岳歌藝獲認可文化部補助130萬出專輯| 娛樂

近期他不僅演出夯劇《華燈初上》的「江翰」一角,更與歌手法蘭合作演唱插曲〈摔碎〉的男女對唱版本。而鳳小岳不僅獻出歌聲助陣,更參與吉他編奏,對此,他 ... 於 www.ctwant.com -

#69.百聿數碼- 鏡週刊Mirror Media

Netflix與百聿數碼聯手打造的旗艦懸疑台劇影集《華燈初上》,今(2022)年一舉入圍 ... 打造10集全新都會愛情故事《噢當下》再獲文化部影視局節目製作補助2,000萬元。 於 www.mirrormedia.mg -

#70.(獨家)林心如新戲獲文化部2880萬補助合體楊謹華上演酒家 ...

記者蕭方綺/台北報導〕文化部108年度超高畫質電視節目製作案補助金日前公布,其中《華燈初上》獲2880萬補助,據悉該劇將由林心如、楊謹華、六月擔綱 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#71.Netflix台劇《華燈初上》追了嗎?一起來看看80年代繁華「條通 ...

這種日式酒店主打賣笑不賣身的「條通」文化,到底藏著什麼不為人知的故事呢? 華燈初上. 圖片來源:Netflix/百聿數碼《華燈初上》劇照. 訂閱 ... 於 www.welcometw.com -

#72.節目內容製作 - 文化部影視及流行音樂產業局

111年度「補助入圍(選)或獲國內外重要影展獎項電影片之影視事業及導演製作下一部電影片(紀錄片)」紀錄片獲補助名單 · 111年度資深演藝人員參與演出電視節目補助案獲補助名單. 於 www.bamid.gov.tw -

#73.華燈初上第二季演員

華燈初上 第二季演員 雪豹科技. 鈦讚鍋團購. I rocks k64e. ... 懷孕找不到工作補助. 北車花店. ... 台中創意文化園區. 7 11 小泡芙. 於 mssfseguros.pt -

#74.林心如借《華燈初上》變NFT吸金新劇飛起舊班底 - 東網

《有生之年》將由《華燈初上》總製作人林心如、戴天易和編劇杜政哲鐵三角再度合作,以2020年疫情為主軸,該劇也獲得台灣文化部補助2,000萬新台幣( ... 於 hk.on.cc -

#75.金鐘57》沒演這部戲的就不是一線明星…《華燈初上》如何賣向 ...

2019年,《華燈初上》獲文化部「108年度超高畫質電視節目製作案」2880萬元補助後,接著更爭取到百聿數碼百分百投資,這更讓原先寫在紙上的劇本,爭取 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#76.HTC VIVE ORIGINALS 華燈初上元宇宙貝立德安索帕 - 動腦雜誌

「BEATDAY X華燈初上未來版」獲得111年文化部5G科技影音展演創新應用補助,除了在線上展現沉浸式元宇宙戲劇,更結合5G技術,將元宇宙概念延伸至線下, ... 於 www.brain.com.tw -

#77.娛樂重擊on Apple Podcasts

文化部 影視及流行音樂產業局#推廣合作《111年度電視節目劇本創作獎》活動相關 ... 07:37 申請到小說補助辭掉奧美工作12:22 改編和原創劇本寫作之差別15:59 白天田調 ... 於 podcasts.apple.com -

#78.《通信網路》宏達電斥資近億元元宇宙演出華燈初上 - 工商時報

「BEATDAY X華燈初上未來版」獲得111年文化部5G科技影音展演創新應用補助,除了在線上展現沉浸式元宇宙戲劇,更結合5G技術,將元宇宙概念延伸至線下, ... 於 ctee.com.tw -

#79.疫情題材電視劇「噢當下」拿下補助金2千萬9m88演出 - 噓!星聞

百聿數碼繼推出旗艦原創影集「華燈初上」,9號再次聯手製作人張雅婷,導演連奕琦、編劇杜政哲打造10集全新都會愛情故事「噢當下」再獲文化部影視局 ... 於 stars.udn.com -

#80.[新聞] 林心如新戲《華燈初上》獲文化部2880萬補 - PTT網頁版

獨家)林心如新戲獲文化部2880萬補助合體楊謹華上演酒家女戲碼 〔記者蕭方綺/台北報導〕 文化部108年度超高畫質電視節目製作案補助金日前公布, ... 於 www.pttweb.cc -

#81.【康子專欄】戰爭與和平,折墮與風流 - 加拿大星島日報

西方文化沒有這種系統。但...... ... 華燈初上,盛大舞會展開,外號「黑貓」的飛賊加利格蘭,卻乘機做案。 戲是好戲。可惜「緊張大師」希治閣,不擅長 ... 於 www.singtao.ca -

#82.文訊 5月號/2022 第439期 - 第 42 頁 - Google 圖書結果

文訊編輯部 ... 社會不能不驚嚇,政府無法裝聲作呕,補助影視劇的公務預算, ... 較高收視率的電視劇,都有來自公部門的補助,包广 0 括《華燈初上》得到文化部兩千八百萬。 於 books.google.com.tw -

#83.政府當推手助力臺劇「文藝復興」 文/潘煒- 交流雜誌(文章)

這些成果除了影音平臺導入國際資金,政府部會更扮演要角,文化部、客委會分別編列 ... 《華燈初上》獲得文化部「108年度超高畫質電視節目製作案」2,880萬元補助,後來 ... 於 www.sef.org.tw -

#84.返校 - Blow 吹音樂

告五人的畢業季單曲〈我以為你不會出現〉 邀《返校》、《華燈初上》演員主演 ... 2020 年,文化部的音樂相關補助案陸續公布獲補助名單,「音樂製作發行補助案」中 ... 於 blow.streetvoice.com