三獻醮的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳志仰寫的 消失中的臺語:講一句較無輸贏的 和謝奇峰的 圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝都 可以從中找到所需的評價。

另外網站南投市配天宮「丁酉年祈安三獻清醮大法會」 - TNN台灣地方新聞也說明:記者/洪德南投報導 13日上午平和里、漳和里及漳興里3里合辦南投市配天宮「丁酉年祈安三獻清醮大法會」觀音壇動土典禮。 南投市配天宮自清嘉慶4年建廟 ...

這兩本書分別來自致出版 和晨星所出版 。

國立臺中教育大學 美術學系碩士在職專班 康敏嵐所指導 呂衍諭的 葫蘆墩印象─呂衍諭版畫創作論述 (2020),提出三獻醮關鍵因素是什麼,來自於葫蘆墩、單版複刻、木口木刻、鄉土版畫。

而第二篇論文國立中興大學 歷史學系所 王志宇、李毓嵐所指導 李偉呈的 建醮活動與地方社會──以草屯聯合里醮典為例 (2019),提出因為有 草屯、醮典、龍泉圳、黃春帆的重點而找出了 三獻醮的解答。

最後網站魏教練on Instagram: “明天準備塞車了 #聯合祈安三獻醮#12年 ...則補充:63 Likes, 0 Comments - 魏教練(@ig0923319199) on Instagram: “明天準備塞車了 #聯合祈安三獻醮#12年一次#建醮大典#東草屯#教練玩樂日記”

消失中的臺語:講一句較無輸贏的

為了解決三獻醮 的問題,作者陳志仰 這樣論述:

聯合國教科文組織,定義瀕危語言六等級,台語屬於重大危險類級,搶救台語是當務之急。本書收集一些漸漸少用或已被誤寫的台語詞彙,保留台語的典雅,更期待台語不要消失。 源自古漢語的台語,保留了許多古典優美的用法,在北京語的強勢壓擠下,許多台語逐漸被遺忘,老一輩口中許多用詞,對新一代的孩子是一種完全陌生的語言。 「趡趲」、「唱喏」、「扽蹬」、「薦盒」、「傀儡練鑼」…作者以輕鬆日常的方式敘述,期待透過一點一點的撿拾,能為保留消失中的台語盡一份心力。 本書特色 ★ 繼《阿娘講的話》《偕厝邊頭尾話仙》後第三部續作!「臺語天王」謝龍介極力推薦! ★ 全書收錄一百篇台語詞,

從日常生活故事舉例,讓您輕鬆學習典雅又趣味的台語。 ★ 寫正確的台語字,不做台語文盲,期望您一起坐下來「講一句較無輸贏的」。

三獻醮進入發燒排行的影片

【直播】三年一次正統鹿耳門聖母廟繞境EP2|人生第一次土城香|遶境來到七股龍山宮【葳葳愛旅遊】

難得第一次參加遶境活動,就獻給了正統鹿耳門聖母廟,而且還是三年才有一次喔!、機會難得不能錯過!沒有時間來的朋友就看我們的直播吧!

葳葳在此衷心的感謝大家的支持和厚愛🙏🙏🙏🙏🙏

為了不負期待,以後我會努力提供更多優質的內容以回饋大家的期望。

▶︎其他能找到葳葳的地方◀︎

‣‣ Instargram ►https://www.instagram.com/verna0424/?hl=zh-tw

‣‣ wechat ► v0911485058

‣‣ facebook ►https://www.facebook.com/litung.verna/

‣‣ facebook group ►https://www.facebook.com/groups/862197314130864/

【直播】三年一次正統鹿耳門聖母廟繞境EP2|人生第一次土城香|遶境來到七股龍山宮【葳葳愛旅遊】

#媽祖繞境 #土城香 #正統鹿耳門聖母廟

葫蘆墩印象─呂衍諭版畫創作論述

為了解決三獻醮 的問題,作者呂衍諭 這樣論述:

創作研究是以葫蘆墩歷史探源與鄉土版畫為探討方向,學理方面透過田野實際走訪與史料考察,將其資料彙整成創作素材,以及透過對版畫藝術家的鄉土版畫作品探討,了解其表現技法、版種媒材特色、表現風格等,做為創作理論的基礎。 創作過程中以豐原五寶及豐原采風為創作的二大主軸,經過元素挑選、創作構思、草圖發想、確定創作內容後,以單版複刻及木口木刻二種凸版版畫表現,逐步完成「水圳之憶」、「白米之鄉」、「餅香之都」、「柴集之地」、「美麗之想」、「建築之美」、「信仰之和」與「觀光之趣」等八個系列作品,共計35幅單幅作品,5幅拼版作品。 透過挖掘葫蘆墩的歷史脈絡,喚起內心深處,應該認真來關切自己所

生活的這座城市,表現家鄉的美好事物,用版畫藝術創作來表達自己所認識的葫蘆墩,以單幅作品表現葫蘆墩值得記憶的景象以及自身的回憶,反思自己對家鄉的付出與貢獻竟是如此的微不足道,身為葫蘆墩的一份子,需要讓更多的人認識葫蘆墩,讓作品再現美好的葫蘆墩印象。

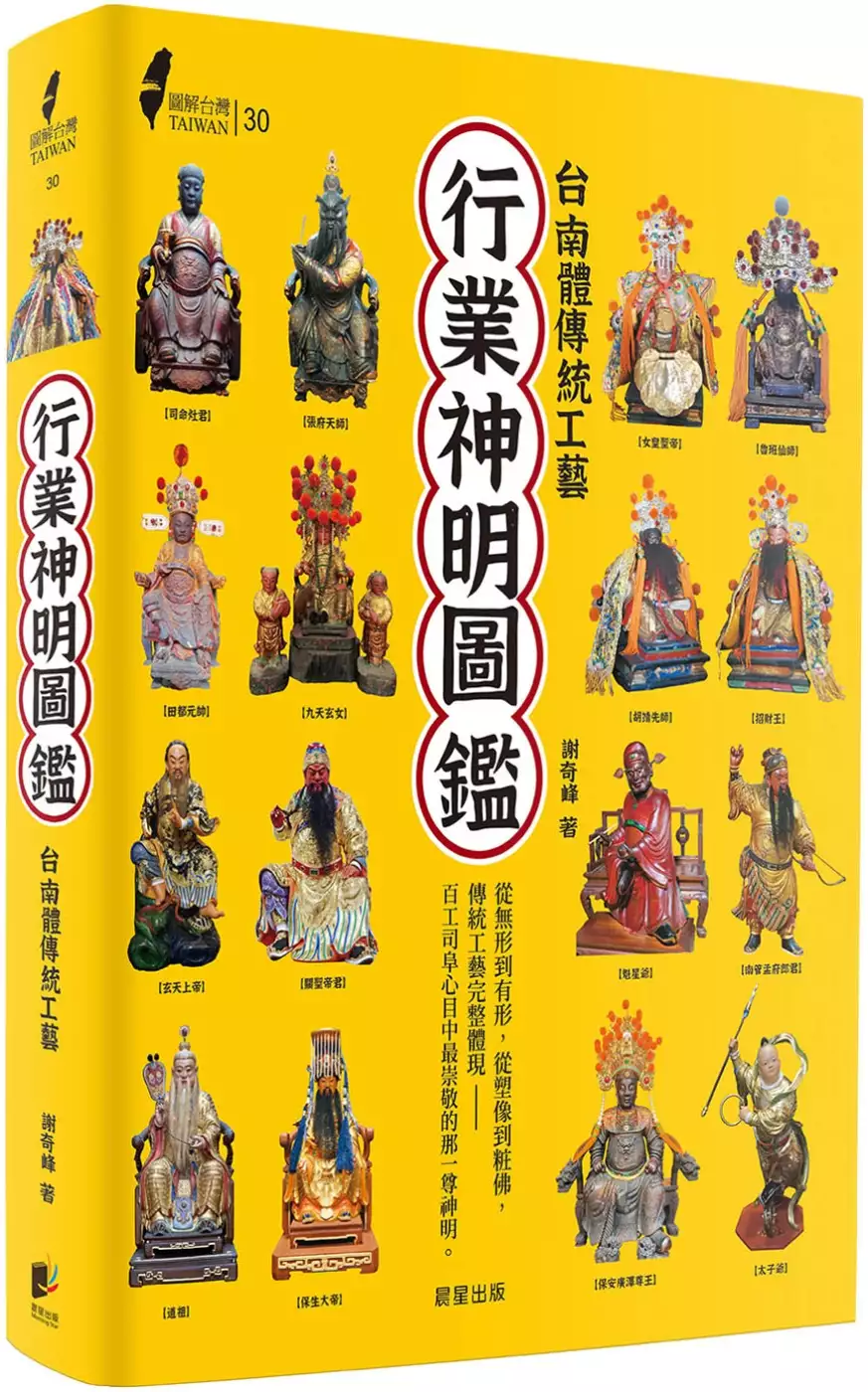

圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝

為了解決三獻醮 的問題,作者謝奇峰 這樣論述:

從無形到有形,從塑像到粧佛,傳統工藝完整體現——百工司阜心目中最崇敬的那一尊神明。 台灣的行業神明祭祀源遠流長,行業神即百工百業的守護神,也是行業中俗稱的「祖師爺」。在趨吉避凶的心理因素影響下,祭祀者透過祖師爺神靈的庇佑,不僅可在工作上求得順遂心安,並能祈求增進所屬行業的繁榮與發展。本書即蒐羅各行業神明,從行業神明的緣起、沿革,到本身的工藝造像欣賞,帶給讀者迅速了解,百工百業為何而祭祀,尤其是以台南本土閣派工藝美學為重點,從中認識神明造像技藝展現的工藝造詣,以及如何鑑賞神明像造型美學。 「台南體」粧佛工藝的形成,是府城眾多粧佛匠師共同努力積累的成果,從代表人物泉州派西佛

國蔡心、福州派人樂軒林亨琛,至融合泉、福州二派優點的本土閣派陳金泳(派下弟子杜牧河、黃德勝、曾應飛、鄭賢仁、陳世偉等),還有外地來台南落地生根的林秋銘師傅,都在府城粧佛界占有一席之地。尤以台南閣派的工藝美學在消費市場獲得大家的青睞,粧佛師對於神像皮面彩繪細節的要求,以及工藝美術的追求完美與提昇從不間斷。 一尊神像不僅比例要好,氣勢要夠,神韻要佳,神像金身色彩也逐漸繽紛鮮活起來,因此帶動了注重神像彩繪的風潮。另方面,由於網路發達,加上信仰年輕化,新世代的年輕人已是消費市場的主力,他們有自己的想法,喜歡與眾不同,喜歡分享美學,而閣派追求裡外皆美的神像工藝,很自然吸引了年輕族群的目光,獲得年

輕人的喜愛,即使訂製交期漫長,也寧願等待,台南體細緻的神像工藝,甚至影響到各地粧佛業者,包含中國大陸地區的業者,紛紛模仿,至今成為全台神像指標性工藝。 本書特色 1.行業神即百工百業的守護神,也是行業中俗稱的「祖師爺」。以往在天人合一的古代,以及趨吉避凶的心理因素影響下,透過祖師爺神靈的庇佑,不僅在工作上求得順遂心安,並能增進所屬行業的繁榮與發展。本書即蒐羅各重點行業神明,從行業神明的緣起、沿革,到本身的工藝造像欣賞,帶給讀者迅速了解,百工百業為何而祭祀,以及如何透過各地經典神明造像的技藝,展現神明像的工藝追求。 2.台灣的行業神明祭祀源遠流長,過去所謂「三百六十行,行行出

狀元。」是基於只要努力就能出頭天的意思,但人的旦夕禍福有時候無法預測,對於未知的事情,「有燒香,有保庇」是普遍的心理需求,放到各行各業之中,也成為求得工作順利發展的期望,行業神明的重要性就不喻而明。本書繼《圖解台灣神明圖鑑》之後,針對貼近民生且耳熟能詳的行業守護神,介紹其特殊性與重要性,近距離鑑賞神明像工藝生成的過程與細節,除了讓讀者從歷史面認識神明來歷之外,並對神明造像工藝各面向能有深入淺出的了解。 民俗藝術專家學者 深摯推薦! 百工百業撐起一個繁榮興盛的社會,各行各業守護神庇蔭著子弟生活無虞。本書從台南出發,圖解行業信仰的古往今來。----張珣(中央研究院民族所所長)

謝奇峰長期耕耘府城的信仰習俗,經驗豐富而著作迭出。此次的行業神撰述,以實地的訪察紀錄,深具本土性,切合當代台灣的真實面貌。斯土斯神,本書值得推薦大家共賞。----李豐楙(政治大學名譽講座教授) 由等級社會到現代社會,行業識別無所不在。本書一目瞭然,帶你進入社會分工背後神聖與世俗緊扣的祕境。----丁仁傑(中央研究院民族所硏究員) 謝奇峰的《圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝》一書,可說是在神像研究三部曲著作後,另一本再次開拓神像研究新視界的好書。本書結合大量的文物與圖解,深入淺出地勾勒出神像背後所信奉的各行業的獨特性。----李建緯(逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程教授兼主

任、文化資產與文物保存研究中心主任) 不只是工藝!不只是台南體!除了精讀府城,更遍覽台灣多種文化資產。言溢於題,物超所值!----邱彥貴(臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系助理教授) 深耕土地綻放繽紛花朵,長期踏查累積豐碩果實,透過本書多元視角系統性認識台灣行業神文化。----洪瑩發(政大華人宗教研究中心博士級研究員、臺灣宗教與民俗文化平臺執行長)

建醮活動與地方社會──以草屯聯合里醮典為例

為了解決三獻醮 的問題,作者李偉呈 這樣論述:

本研究以草屯聯合里三獻醮典為研究主要對象,探討該醮典形成背景、發展與地方社會之間關聯。並著重討論草屯社會歷史發展中的土地開發、聚落發展、水利興築,以求了解聯合里醮典相關的人、儀式、水利的發展。最後並分析聯合里醮典發展中的相關儀式背後的民間信仰意涵,以及相關儀式的宗教意義、醮典相關的人士與醮典的關聯。本研究發現,聯合里醮典興起因祭祀圈土城平原受地形影響之故,導致無水可用,後日治時期地方仕紳黃春帆聯合其他地方菁英開鑿龍泉圳灌溉土城平原,但工事困難,傷亡不少,因此衍生出許多相關儀式與聯合里醮典,這些儀式與人物祭祀均反映出漢人的宗教關懷與社會觀。戰後聯合里醮典由地方社會民眾持續舉辦,透過村里聚落的連

庄舉辦,達到內部整合與祭祀圈的形成,民國75年(1986)後,祭祀圈內南埔里自行脫離舉辦,同時在南埔里脫離後,餘下聚落也進行內部整合維持祭祀委員會的完整性。此一過程反映出祭祀圈內的變動性與有機性。最後將醮典視為一種宗教文本,儀式背後承載醮區的歷史故事與傳說,並透過執事委員會的歷次舉辦與地方社會的儀式參與,將龍泉圳、黃春帆、醮典的歷史故事傳承下去,形成地方社會的歷史共同記憶與宗教記憶。並因這層記憶僅土城平原民眾知曉,因而形成宗教、歷史共同體。

三獻醮的網路口碑排行榜

-

#1.南投草屯壬寅年聯合里祈安三獻醮典圓滿中原里醮區.永和宮總壇

南投草屯12年一次壬寅年聯合里祈安 三獻醮 典記錄:2022.11.19草屯龍泉圳聯合里壬寅年祈安三獻福醮大典五家宮廟中原里永和宮、北勢里龍泉宮、土城里永安 ... 於 www.youtube.com -

#2.豐原慶成祈安三獻醮- cancer的相簿 - 數位島嶼

豐原慶成祈安三獻醮. 0. 2003-11-30. 免冑退敵. 塔樓上除了各式各樣的花燈以外,搭建的壁上也都繪有各種福壽神像、民間傳說、歷史故事等。 0. 2003-11-30. 塔樓壁畫. 於 cyberisland.teldap.tw -

#3.南投市配天宮「丁酉年祈安三獻清醮大法會」 - TNN台灣地方新聞

記者/洪德南投報導 13日上午平和里、漳和里及漳興里3里合辦南投市配天宮「丁酉年祈安三獻清醮大法會」觀音壇動土典禮。 南投市配天宮自清嘉慶4年建廟 ... 於 news.tnn.tw -

#4.魏教練on Instagram: “明天準備塞車了 #聯合祈安三獻醮#12年 ...

63 Likes, 0 Comments - 魏教練(@ig0923319199) on Instagram: “明天準備塞車了 #聯合祈安三獻醮#12年一次#建醮大典#東草屯#教練玩樂日記” 於 www.instagram.com -

#5.元清觀重修祈安三獻福醮大法會普渡開香儀式 - 彰化縣政府

彰化市二級古蹟元清觀重修祈安三獻福醮大法會,9日下午3時30分舉行莊嚴隆重的開香儀式,由第65代張天師率36護法主持,彰化縣長卓伯源、前後三任元清觀管理人彰化市長 ... 於 www.chcg.gov.tw -

#6.豐原慈濟宮百年大醮吉日訂了媽祖3 聖杯指示「明年11/24」

現場並展示19 年前慶成祈安三獻醮紀錄圖片及及相關文物, 勾起昔日家家戶戶張燈結綵、醮壇萬頭鑽動盛況。 慈濟宮舉行「歲次甲辰年祈安五朝清醮祝告 ... 於 www.owlting.com -

#7.[問卦] 宮廟建醮逼全鎮吃素是不是一種霸凌? - Gossiping板

豐原慈濟宮昨起一連三天舉辦「三獻醮」儀式,為了表達對神明的尊重,全市學校及餐飲業者均配合茹素,連夜市攤販也歇業或改賣素食,不過麥當勞、肯德基 ... 於 disp.cc -

#8.豐原慈濟宮百年大醮日期今請示媽祖訂明年11月24日 - 聯合報

陳誌鋒說,根據宮誌記載,民國24年已有舉辦三獻醮活動,民國54年於整修廟體之後舉行祈安三獻醮,陸續於民國73年舉行慶成祈安三獻醮及民國93年所舉辦三 ... 於 udn.com -

#9.集集鎮舉行六十年來最大祈安三獻清醮活動

南投縣集集鎮六十年來最大的「祈安三獻清醮活動」於今天下午四時開香,信眾準備了數百籮米飯及牲禮在醮壇前酬神祈安,希望龍武宮主祈神玄天上帝保佑 ... 於 www.epochtimes.com -

#10.豐原慈濟宮建廟三百年歲次甲辰年祈安五朝清醮祝告上蒼擇日大典

擇日大典活動現場約300名信眾出席,慈濟宮特別規畫民國93年祈安建城三獻醮活動紀錄及相關文物展示如三獻醮令旗、建醮斗燈等,展現出當年各醮壇慶成盛況, ... 於 www.ksnews.com.tw -

#11.南瑤宮乙未年祈安三獻福醮隆重揭開序幕 - 指傳媒

【記者張家倫/彰化報導】彰化南瑤宮每三年一次的祈安三獻禮斗法會,今年適逢滿十二年一度的「大三獻」,擴大規模以福醮盛典舉辦,盛典自16日(農曆十 ... 於 www.fingermedia.tw -

#12.民族音樂學系學士論文己丑年高雄縣林園鄉廣應廟一朝宿啟普渡 ...

入醮三獻降福延生. 7:00. 普施. 立燈篙:招降陰間孤魂野鬼前來共享孤食。 豎旗:主要用意是召請玉皇大帝及眾神來臨鑒醮。 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#13.[南投。埔里] 辛卯年三獻清醮。南柱醮壇 - Free&Easy 自由自在

來到南投埔里巧遇一場千載難逢的宗教盛事三獻清醮法會依習俗全鎮民眾需茹素店家幾乎不賣葷食改賣素食連便利商店的葷食區也全部淨空設素食專區, ... 於 ruru5438.pixnet.net -

#14.癸卯年埔里三獻清醮恆吉宮召開籌備會 - 鑫傳國際多媒體科技

埔里鎮12年舉辦一次祈安建醮活動,相隔三年再舉辦三獻建醮祭典。為了協調祭典相關事宜,埔里鎮恒吉宮媽祖廟管理委員會邀請埔里鎮各界及里長等相關人員 ... 於 news.st-media.com.tw -

#15.埔里建醮三獻籌備會南投新聞 - YouTube

埔里鎮12年舉辦一次祈安建醮活動,相隔三年再舉辦 三獻 建醮祭典。為了協調祭典相關事宜,埔里鎮恒吉宮媽祖廟邀請埔里鎮各界及里長等相關人員召開籌備會 ... 於 www.youtube.com -

#16.時隔20年豐原再建醮慈濟宮廣納23賢達任顧問

建廟300年的台中豐原慈濟宮籌辦20年1次的祈安三獻醮。廟方因應廟務推廣,聘任23位無給職顧問,成員涵蓋法律、技術、文教、管理、祀典等專業背景。 於 www.chinatimes.com -

#17.南瑤宮大三獻福醮4500桌供品| 好房網News

彰化縣南瑤宮祈安三獻禮斗法會今年適逢12年一度的「大三獻」,昨天上千民眾聚集會場,一同祭拜媽祖,場面盛大。市長邱建富說,為期5天的「做醮」盛會 ... 於 news.housefun.com.tw -

#18.南投縣草屯鎮祈安三獻清醮祭典 - World of Amy Li at Pixnet

這一次的建醮仍然是由草屯鎮南埔里和五個聯合里:土城里、北勢里、中原里、富寮里(隘寮庄)、御史里(5鄰)一起舉辦,從11/29日開始一連三天舉行祈安三獻 ... 於 happyhmli.pixnet.net -

#19.代天巡狩五年千歲~~財團法人台北縣樹林市鎮南宮~~

劉還月著-台灣民間信仰小百科【醮事卷】 (台原出版) 謝宗榮著-台灣傳統宗教文化(星辰出版) ... 葫蘆墩甲申年三獻醮e紀實http://rite.huloton.idv.tw/default.htm 於 team.twles.ntpc.edu.tw -

#20.祈安醮

祈安醮又名「平安醮」、「天醮」、「春醮」等,以祈求風調雨順、五業興旺和地方平安,是祈求或感謝神明庇佑平安 ... 圖說:2004年豐原慈濟宮慶成祈安三獻醮(羅士榮攝) 於 nrch.culture.tw -

#21.南投縣草屯南埔三獻醮典活動 - 如虹自然生態農場- 痞客邦

此次建醮為第6次,草屯鎮聯合里(土城里、北勢里、中原里、富寮里、御史里、南埔里)於去年的11月29日起一連3天舉行祈安三獻清醮祭典,祈求五穀豐收、 ... 於 bird400710.pixnet.net -

#22.四書五經類典集成 - Google 圖書結果

不飲說酒飲貴三四可曰文謂畢其飲飲君飲客進賓飲者者待主謂飲主訓人之 之禮百拜以喻 ... 路史先王之所以備酒禍也注言豢豕作酒本以饗食養賢而小人飲之善融以致獄訟壹獻故 ... 於 books.google.com.tw -

#23.南投縣政府Nantou County Government - 最新消息

12年一次的草屯鎮聯合里(土城里、北勢里、中原里、富寮里(隘寮庄)、御史里(5鄰)五里)及南埔里於11月29日起一連三天舉行祈安三獻清醮祭典,昨(1)日下午2時分別於中原里 ... 於 www.nantou.gov.tw -

#24.草屯南埔六里三獻醮今起食齋三日_南投縣 - 台灣新聞網

訃項作醮的民俗大祭祀,是源起開鑿龍泉圳,所以仰賴龍泉圳灌溉的草屯南埔等六個里,今(28)日起住民必須食齋三日,淨化作醮區域。 今年的三獻醮是屬草屯鎮東北方的六 ... 於 www.5ch.com.tw -

#25.三獻圓醮草屯南埔里|TikTok 搜尋

在TikTok 上發現與三獻圓醮草屯南埔里有關的影片。 於 www.tiktok.com -

#26.埔里辛卯年三獻清醮 - 小叮噹部落格, 歡迎光臨, 並祈不吝賜教!

埔里辛卯年三獻清醮. 52. 請往下繼續閱讀. 於 shai027522.pixnet.net -

#27.眾神就要這樣拜:拜拜宜忌一本通 - 第 98 頁 - Google 圖書結果

在神明廳前擺放供桌,依序擺上準備好的熟三牲、糕餅、鮮花、菜飯、茶酒各3杯,並將1對蠟燭點燃。 2.點香向神明誠心祭拜,口唸:今天是九月九日重陽節,清明插柳、重陽戴茱萸 ... 於 books.google.com.tw -

#28.魚池鄉壬辰年祈安三獻祭典圓滿完成 - 大埔里報

魚池鄉壬辰年的祈安三獻祭典是近幾年來鄉內的盛事,元月10日上午各普場執行三獻清醮慶祝大典;中午敬拜祖先;下午普度開香,晚間各戶開流水席,象徵醮事圓滿, ... 於 pulilife.com -

#29.埔里庚子年12年一次建醮大典 - 南開科大智慧旅遊平台

「造醮」是全埔里鎮民全體參與的活動。 歲次每逢子年,埔里皆會舉行盛大的祈安清醮典禮,相隔3年後再舉行三獻清醮祭典,儀式皆遵循古禮。 於 tour.nkut.edu.tw -

#30.配天宮三獻清醮大典開香佑國泰民安風調雨順議員張維華

配天宮今年舉辦南投市十二年一次的大建醮,聯合二十一里共同辦理祈安三獻清醮大典,配天宮主委張西村說聯合建醮目的在保佑地方風調雨順、國泰民安, ... 於 www.ntcc.gov.tw -

#31.建醮活動與地方社會 以草屯聯合里醮典為例

本研究以草屯聯合里三獻醮典為研究主要對象,探討該醮典形成背景、發展與地方社會之間關聯。並著重討論草屯社會歷史發展中的土地開發、聚落發展、水利興築, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#32.豐原市慶成祈安三獻醮宗教文化藝術活動紀念專輯

「祈安三獻醮」不僅是宗教的祭典儀式,更具有活化社. 會、團結市民的功用,現實生活與宗教信仰的結合,更能得到. 身心靈的調和,期盼本次的建醮活動,帶給市民永恆的回憶,. 更 ... 於 www.fengyuan.taichung.gov.tw -

#33.[埔里] 辛卯年祈安三獻清醮 - FloraBread's Treasure Box - 痞客邦

時間過得很快,距離埔里鎮大事、十二年一度、百年歷史的「 [埔里] 戊子年祈安清醮」已經相隔三年,再過幾天,即將進行子年大醮三年後卯年的三獻清醮囉 ... 於 florabread.pixnet.net -

#34.感念龍泉圳開創先賢~草屯鎮聯合里及南埔里祈安三獻醮典

南投縣草屯鎮龍泉圳灌區,時隔12年,於111年11月17日至19日起一連三天,盛大舉行壬寅年聯合里(土城里、中原里、北勢里、富寮里、御史里等5里)及南埔里祈安三獻醮典法 ... 於 www.ianto.nat.gov.tw -

#35.草屯鎮聯合里及南埔里祈安三獻醮典

祈安三獻醮典法會,在中原里永和宮與. 南埔里集南宮及各分壇,一連舉行三. 天,為地方祝禱祈福。農田水利署南投. 管理處王俊雄處長受邀擔任主祭,率眾. 於 www.isdi.org.tw -

#36.增修辭源 - 第 1 卷 - 第 2136 頁 - Google 圖書結果

西部十一書驟驅十二書釀釀醯醇酸十三書釀驛體酵鹽十四畫騙廳酶十七畫露釀釀十八畫 ... 【匹沼切音標】酒清也〔左思蜀都賦]糖以清鮮以紫麟 3 能给制器軍制版上聲感韻義 ... 於 books.google.com.tw -

#37.豐原三獻醮 - rokey919 - 痞客邦

建醮是一種地方上的大型祭典,通常是為了還願酬神,普渡孤魂和祈求平安,台灣很多方鄉鎮都曾經舉辦過,但我們豐原的三獻醮有什麼不一樣呢? 於 rokey919.pixnet.net -

#38.十二年才一次祈安三獻醮典… - 九九峰之美

一般而言,這種三獻醮所包含祈福的地方都要茹素三日,各里設有醮壇,肉山,. 區域內設一處總壇,總壇內會有法會誦經等活動,可以說相當熱鬧. 在 ... 於 gavin5508.pixnet.net -

#39.南投配天宮丁酉年科祈安三獻清醮祭祀大典祈風調雨順國泰民安

配天宮宗教文化祭暨丁酉年科祈安三獻清醮祭祀大典9日進入重頭戲,縣長林明溱上午在配天宮進行慶祝大典,祈求南投境內風調雨順、國泰民安。 於 www.atanews.net -

#40.豐原慈濟宮三獻醮玉皇壇搶鏡頭 - 人間福報

台中縣豐原市慈濟宮將舉辦二十年一次的三獻醮,縣政府前的玉皇壇已搭設完成,除了有各式神像,還有西遊記裡家喻戶曉的小說人物。夜間霓虹燈閃爍,吸引不少民眾全家出動 ... 於 www.merit-times.com -

#41.豐原慈濟宮甲申年三獻醮day1 | VicJuan's 好人夫妻的好站

慈濟宮是豐原市信仰中心也是本次三獻醮的主辦廟宇不過與五區神壇相比主辦的慈濟宮反而沒那麼盛大畢竟有場地大小的限制也因此才需要另外五個神壇來做 ... 於 vicjuan.org -

#42.圓醮- 维基百科,自由的百科全书

圓醮,或稱尾醮,是一種道教信仰的祭典儀式,為主醮祭(主要的大型祭典,如「燒王船」)結束後收尾 ... 跳转至: 〈中部〉埔里三獻清醮迎媽祖入城- 地方- 自由時報電子報. [2016-12-30]. (原始内容存档于2019-06-15). ^ 好房網News. 旗山天后宮圓醮酬神3天. 好房網News. 於 zh.wikipedia.org -

#43.金籙酬神祝壽祈安三獻醮會各層級與內容簡介 ... - 新北市道教會

酬神祝壽祈安一朝宿啟道場醮會一‧起鼓召將。 佈造玄壇,焚香鳴炮,起鼓樂召神集將。 二‧申發表文。 申發表文以秉告諸天聖、真、仙、佛及天神地祇, ... 於 tctatw.pixnet.net -

#44.[心得] 豐原三獻醮- 精華區TaichungCont - 批踢踢實業坊

抱歉,拖了這麼久XD 緣由豐原市於民國七十三年舉行祈安三獻醮至今已屆滿20年期間人口聚眾, 各行業欣欣向榮,民生樂利,慈濟宮為本市信仰中心, ... 於 www.ptt.cc -

#45.豐原- 慈濟宮慶成祈安三獻醮

瑣吶吹奏-1, 瑣吶吹奏-2, 神轎. te-fair04 · te-fair05 · te-fair06. 迎神隊伍-1, 迎神隊伍-2, 迎神隊伍-3. te-fair07 · te-fair08 · te-fair09. 迎神隊伍-燈籠高掛1 ... 於 www.kenphoto.com -

#46.投知上蒼,呈達醮表三獻科儀 - 財團法人樹林濟安宮

2019-07-29 06:08; 投知上蒼,呈達醮表三獻科儀. 今日向保生大帝建稟明建醮慶典的主辦宮廟、地點、時間及事由後,並一一稟知參與的重要醮首名單,並以道教傳統科儀進行 ... 於 www.jian.org.tw -

#47.豐原三獻醮 :: 全台寺廟百科

全台寺廟百科,我們豐原在二十年前民國七十三年,甲子年建醮時,大家曾經一起許下願望,祈求合境平安,安和樂利,並會在二十年後建醮... 加上10號大家都要拜拜, ... 於 temple.imobile01.com -

#48.豐原慈濟宮百年大醮媽祖3聖杯指示明年11月24日舉行 - 自由時報

台中市豐原區慈濟宮將舉辦20年一度的百年大醮,今天舉行擇日大典,主委陳誌鋒擲筊請示,天上聖母賜允3聖杯,訂明年11月24日至11月30日舉行! 於 news.ltn.com.tw -

#49.祈安三獻醮壇動土大典- 彰化縣定古蹟芬園寶藏寺官網

寶藏寺祈安三獻醮 ... 本寺已開始受理登記歲次癸卯年(112年) 燈首、財利燈、文昌燈、光明燈、安太歲、祈福卡服務。 於 www.xn--8dti0423a.tw -

#50.萬曆野獲編 - Google 圖書結果

十二年,山西蒲州諸生秦鍾伏關上言:「孝宗之統,已訖於正德,則獻皇於教宗實為『兄終弟及』。陛下承獻皇之統,當奉之太廟。今張孚敬乃別創世廟,永不得與昭穆之次, ... 於 books.google.com.tw -

#51.道教儀範全集(010)靈寶金籙祈安清醮百神入醮三獻科儀〔逸群 ...

出版社:逸群作者:逸群出版日:2003/12/25 裝訂方式:平裝208x293mm 頁數: 70 定價: NT$ 300元復興道教文化天鑒儀範聖澤關於本書據<台灣本土宗教信仰>壹書, ... 於 shopee.tw -

#52.慶百年埔里建醮走蔬食文藝風- suiis素易|素食新聞

南投縣埔里鎮將於11月20日至12月2日,舉辦為期十三天的「三獻清醮」法會。法會期間,依照舉醮秩序,埔里鎮... 詳全文. 於 www.suiis.com -

#53.出自:珍愛豐原:豐原市公所施政成果(民國87年至94年)

[豐原市慶成祈安三獻醮]。《數位典藏與數位學習聯合目錄》。http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/5d/8c/29.html(2023/03/08瀏覽)。 直接連結. 於 catalog.digitalarchives.tw -

#54.【南投/鹿谷】24年大盛事鳳凰永隆祈安三獻清醮登場林明溱開 ...

南投縣鹿谷鄉鳳凰村、永隆村24年一次的祈安三獻清醮慶典自12月18日至20日止,連續三天舉行祈安植福清醮大典,20日進入最高潮,當日下午2時起隆重舉行 ... 於 blog.xinmedia.com -

#55.109明道文學獎得獎作品【醮】

南投埔里的建醮儀式每十二年一次,十二年後隔三年再行一次,稱三獻,三獻有將醮圓滿結尾之意,故又稱圓醮。從1900年開始,做醮的傳統已延續了120年,不曾間斷,鼠年和 ... 於 wp.mingdao.edu.tw -

#56.埔里鎮辛卯年三獻清醮。 - rubo's blog2 2006.6.4~2022.3.11

上次「埔里鎮戊子年祈安清醮大典」,距今已經3年。 然後, 今年又遇到「埔里鎮辛卯年三獻清醮」。 所以,也跟上次一樣,全鎮齋戒5天, 學校也有公文 ... 於 rubo.pixnet.net -

#57.山城記憶- 埔里三献清醮 - 國立暨南國際大學

1322637441909.jpg 1322747677017.jpg 1322637932631.jpg 1322638324906.jpg 13226... 1322736402758.jpg 1322736614973.jpg 1322736679860.jpg 1322736693685.jpg 13227... 1322737035406.jpg 1322737057974.jpg 1322737144343.jpg 1322737200164.jpg 13227... 1322737501665.jpg 1322737560207.jpg 1322737605982.jpg 1322737630824.jpg 13227... 於 memory.lib.ncnu.edu.tw -

#58.埔里三獻清醮的建醮故事 - 背包客棧

[南投]剛好看到有版有po了埔里三獻清醮的文章,身為埔里的大學生,一定要入境隨俗的呀!先來說說建醮的故事(H)台灣各地的作醮皆為不定期,唯獨埔里每 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#59.拜拜- 最新文章- The News Lens 關鍵評論網

國健署傳授三妙招保護肺部健康 ... 一年一度的中元普渡剛過(謎之音:耶~又有好多餅乾可以吃了)在此特別為大家獻上禁忌供品大圖解,千萬別亂拜,好兄弟要好好款待喔。 於 www.thenewslens.com -

#60.Shi san jing zhu su - 第 12-25 卷 - Google 圖書結果

而禮嫁家皆不也義婦夫氏昏必義獻以以謂焉於端也二字禮禮鄭以義加醴於者顏者語三娶二大告是婦稱時以第公左處禰冠見朝奠案十之行云庶往酒日緇於阼此色迎將至之十謂十戴父 ... 於 books.google.com.tw -

#61.醮壇_開山廟_晚上 - 臺灣農村數位博物館|

南投縣鹿谷鄉庚子年祈安三獻清醮於2020年12月18至20日舉行,此為永隆村開山廟所搭建的醮壇,由於是晚上,故醮壇上的燈泡會全部點亮。 於 rural.openmuseum.tw -

#62.建醮- 宗教儀式 - 全國宗教資訊網- 內政部

專為宮廟或行業神明的千秋聖誕舉行的,即在神明生「作三獻」;有些道教傳統則使用專稱,明代既有「天妃醮」,地方道壇也有專為神誕舉行的,如玄壇醮、真君醮之類。 於 religion.moi.gov.tw -

#63.建醮齋戒三天知名廟東夜市賣素食 TVBS新聞網

台中縣豐原市慈濟宮,下個月將舉行20年一次的三獻醮儀式,依往例,建醮這三天男女不能行房,而且全市要吃齋三天,就連知名的廟東夜市也要改賣素食, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#64.豐原慶成祈安三獻醮- cancer - 數位島嶼

true https://cyberisland.ndap.org.tw/S/FYcTSldpwZdUeYyk 豐原慶成祈安三獻醮 https://cyberisland.ndap.org.tw/S/FYcTSldYcldNeYyL jpeg 864 1152 ture 2003年11 ... 於 cyberisland.ndap.org.tw -

#65.葫蘆墩甲申年三獻醮e紀實

為此我們特地請教曾法師「三獻」的由來,他說:事實上,「三獻」是指敬天、敬地、及祭拜孤魂。此次舉的醮期即為標準模式的三朝醮,豐原地區的人民於國曆十二月七、八、九日 ... 於 fiesta.fuludun.tw -

#66.豐原270年媽祖廟建醮居民很配合

慈濟宮 媽祖廟廣場 燈籠 紅燈籠 拜拜 廖漢忠 燒金紙 供品 三獻建醮儀式 建醮儀式 ... 豐原建醮今展開禁葷禁慾禁曬衣. 蜜蜂小廟聚集圍觀民眾稱奇. 於 news.cts.com.tw -

#67.關廟建醮由來

所謂「醮」它的原始意義是祭神意思,後來人把僧人、道士搭壇獻祭都統稱為醮。簡單的說,作醮乃是民間信仰裡頭最重要的祭祀儀式,它主要的目的是在祈求國泰民安、 ... 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#68.The Confucian Quest for Order: The Origin and Formation of ...

... 之以賓客之 5.21 / 46 / 26 5.21 / 46 / 22 禮( 63 )尊醮而禮之 5.24 / 48 / 3 ... 則有禮者至 7.1 / 60 / 15 ( 87 )無禮者去 7.1 / 60 / 15 ( 88 )用三獻〔禮]焉 ... 於 books.google.com.tw -

#69.豐原慈濟宮媽祖3聖杯指示百年大醮吉日訂「明年11月24日」

慈濟宮特別規畫民國93年祈安建城三獻醮活動紀錄及相關文物展示,如三獻醮令旗、建醮斗燈等,展現出當年各醮壇慶成盛況,勾起豐原居民19年前家家戶戶全體 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#70.太清宮三獻清醮 - Flickr

太清宮三獻清醮. 梧棲太清宮安龍謝土三獻清醮. Done. Comment. 235 views. 0 faves. 0 comments. Taken on December 24, 2013. All rights reserved. 於 www.flickr.com -

#71.豐原慈濟宮百年大醮吉日訂了媽祖3聖杯指示「明年11/24」

大豐原信仰中心「慈濟宮」籌辦20年一度的百年大醮,26日舉行擇日大典, ... 陳誌鋒提到,根據宮誌記載,民國24年已有舉辦三獻醮活動;民國54年於整修 ... 於 www.ettoday.net -

#72.続群書類従補遺2-2(看聞御記下) - Google 圖書結果

五條三位。殿上人雅永朝臣。持康朝臣。資親朝臣。實勝朝臣。資任。雅親。為季。公綱等參。先一獻三獻了。御會事了。室町殿御前御參。不及一獻醮御退出。 於 books.google.com.tw -

#73.一朝三獻謝斗圓燈法會| 誠聖宮

誠聖宮於每年農曆十二月十五日,節屆時滿,歲暮依循舉行謝斗法會暨公益慈善冬令救濟活動。當天設一朝三獻謝斗圓燈法會暨梨園獻戲、現場春聯揮毫免費索取、公益慈善獎 ... 於 www.baogods.com -

#74.埔里祈安清醮 - 國家文化資產網

埔里祈安清醮為大埔里地區流傳已久的一項文化傳統,自二十世紀初葉祭典發軔以來,依循傳統每逢子年辦清醮,並在卯年辦理三獻清醮(醮尾),祭典儀式規模 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#75.南投縣草屯南埔三獻醮典活動 - PeoPo 公民新聞

12年一次的草屯鎮聯合里(土城里、北勢里、中原里、富寮里(隘寮庄)、御史里(5鄰)五里)及南埔里於11月29日起一連三天舉行祈安三獻清醮祭典,昨(1)日 ... 於 www.peopo.org -

#76.埔里祈安清醮祭典登錄為南投縣民俗無形文化資產

... 歷史,二次大戰後,在祈安清醮後三年,即每逢卯年(兔年)會再舉行三獻清醮。 ... 清醮醮務會(或三獻清醮醮務會)」的臨時組織,選出總理、副總理、四大柱等建醮 ... 於 www.sualianmag.tw -

#77.葫蘆墩日治時期醮事(一) 圖文/王陸森 - 豐原慈濟宮

葫蘆墩的地名於大正九年(1920)易名豐原,而此地區歷年來的做醮盛事,一般豐原人 ... 十一月十四日祈安三獻醮、民國三十八年農曆十月十九日的祈安清醮大拜拜(註1),再 ... 於 www.fyma.com.tw -

#79.石崗庄祈安三獻信題銀員木刻印版 - 國立臺灣歷史博物館典藏網

建醮又稱為「作醮」、「打醮」,依性質可以為水醮、火醮、陰醮、中元醮、慶成醮、祈安清醮、三獻清醮、羅天大醮等,舉辦天數通常為三天、五天、七天不 ... 於 collections.nmth.gov.tw -

#80.豐原慈濟宮百年大醮吉日訂了媽祖3聖杯指示「明年11/24」

現場並展示19年前慶成祈安三獻醮紀錄圖片及及相關文物, 勾起昔日家家戶戶張燈結綵、醮壇萬頭鑽動盛況。 慈濟宮舉行「歲次甲辰年祈安五朝清醮祝告上蒼 ... 於 m.match.net.tw -

#81.北屯區三官堂三獻福醮法會祈求三官大帝賜福風調雨順 - 台中日報

【記者鄭宗惠報導】座落於臺中市北屯區四張犁的三官堂舉行的「祈安三獻福醮植福大法會」,5日由臺中市長胡志強與三官堂董事長也是在地的四民里里長江麗慧等人,依循傳統 ... 於 www.tc-news.com.tw -

#82.影/關帝廟入火安座祈安三獻福醮盛典圓滿完成

創下國內古蹟重修效率超高紀錄的彰化關帝廟,10月28日舉辦入火安座大典,同步展開為期五天的「祈安三獻福醮」盛典,在陸續完成壓軸的「拜天公」、「大 ... 於 www.nownews.com -

#83.儀禮 - Google 圖書結果

三醮。有乾肉。折俎嚌之。其他如初。北面取脯見于母。若殺。則特豚載合升。離肺實于鼎設扃鼏。始醮。如初。再醮。兩豆。葵菹蠃醢。兩籩栗脯。三醮。攝酒如再醮。 於 books.google.com.tw -

#84.埔里三獻清醮(11/20-12/2) 迎媽祖入城 - 台灣茭白筍推廣協會

埔里鎮每十二年舉辦祈安清醮法會,已有上百年的歷史,按習俗每逢子年舉行大醮,三年後卯年再舉辦一次「三獻清醮」(報醮),今年逢辛卯年舉行的三獻清 ... 於 twbtwb99.pixnet.net -

#85.豐原慈濟宮百年大醮媽祖3聖杯指示明年11月24日舉行

今天包括立委江啟臣、台中市議員張瀞分、宮廟代表、企業社團、里長及地方仕紳等多達300餘人到場見證,現場並展示19年前慶成祈安三獻醮紀錄圖片及相關文物。 於 temple.onepg.com.tw -

#86.豐原‧慈濟宮慶成祈安三獻醮 - 巴拉巴拉備忘錄- 痞客邦

20年一次的祈安建醮本月於豐原舉行,相關資訊請找這個網頁。該怎麼說,本網誌第一次出現充滿民俗味的日誌XD相關照片與說明請看這個相簿 ... 豐原‧慈濟宮慶成祈安三獻醮 ... 於 hoshimi.pixnet.net -

#87.最新消息-南投縣政府文化局

當天出席審議委員咸認為:「埔里祈安清醮祭典依循傳統每逢子年辦清醮,並在卯年辦理三獻清醮(醮尾) ,世代相傳已百年以上,建醮範圍涵括埔里鎮全境33 ... 於 www.nthcc.gov.tw -

#88.孚濟廟5大分析! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

798年(唐德宗貞元十三年)牧馬監陳淵率蔡、許、翁、李、張、黃、王、呂、劉、洪、林、蕭等十二姓族人,渡海前來浯洲開墾。 一日採桑至馬坪,入牧馬侯祠謁拜,得雙繭,香火 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#89.豐原慈濟宮百年大醮吉日訂明年11/24登場- 工商時報

今日上午包括民代、宮廟代表、企業社團、地方仕紳等300多人到場見證,現場並展示19年前慶成祈安三獻醮紀錄圖片及相關文物,勾起昔日豐原家家戶戶張燈 ... 於 ctee.com.tw -

#90.壇醮及其儀式

既皈依已,可以濁醪之禮表心,故以三獻之。既三獻已,威儀既備,恩貺卒獲,言功送神,仰空存慕,不可以有加也,故以散壇終焉。 按道教壇醮,來源於我國古代社會的壇祭 ... 於 sanqing.com.tw -

#91.南投縣草屯鎮公所全球資訊網-影音專區

聯合里庚寅年祈安三獻醮典991201 ... 人氣指數:5028688 * 網站更新日期:2023-3-15, |隱私權政策|資訊安全政策|著作權聲明| ... 於 www.tsaotun.gov.tw -

#92.豐原慶成祈安三獻醮 :: 非營利組織網

非營利組織網,三獻醮意思,豐原鎮清宮三獻醮,豐原建醮2022,豐原建醮鎮清宮,豐原建醮時間,豐原建醮吃素,潭子做三獻,壬寅年建醮. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#93.豐原「慶成祈安三獻醮」 - 豐原深度旅遊

豐原分局規劃豐原市慈濟宮「慶成祈安三獻醮」宴客12月10日交通疏導管制措施豐原市慈濟宮在民國七十三年舉行祈安三獻醮迄今已滿二十年,訂於今年十二月 ... 於 420.tw.tranews.com -

#94.水滸傳: 梁山好漢一聲怒吼為蒼生 - Google 圖書結果

人,望風歸降。雲安、東川、安德三處,農不離其田業,賈不離其肆宅,皆李俊之功。招降了兄弟胡顯,將東川軍民,版籍、戶口及錢糧、冊籍,前來獻納聽罪。那安德州賊罪, ... 於 books.google.com.tw -

#95.入醮三獻所謂「三獻」,乃古時祭祀中的禮制,分三次獻酒

此時道士團高宣三獻文辭,曰:「殷勤香奉獻。人間無物表丹誠。伏聞。元始天尊。放大光明。照破九幽地獄。 於 www.facebook.com -

#96.【9九書坊】豐原市慶成祈安三獻醮宗教文化藝術活動紀念專輯 ...

【9九書坊】豐原市慶成祈安三獻醮宗教文化藝術活動紀念專輯│豐原市公所民國94年出版. 230. 5.0 (1)銷售1. 於 www.ruten.com.tw -

#97.埔里三獻清醮@ 彼得兔的異想世界 - 隨意窩

有百年歷史的埔里作醮,埔里人遵守與神明的約定,十二年的週期幾無間斷,唯獨因九二一集集大地震而延後一年,今年適逢卯年,舉辦三獻祭典,其用意是在檢視建醮是否成功,建 ... 於 blog.xuite.net -

#98.豐原慈濟宮百年大醮吉日訂了媽祖3聖杯指示 ... - Yahoo奇摩新聞

現場並展示19年前慶成祈安三獻醮紀錄圖片及及相關文物, 勾起昔日家家戶戶張燈結綵、醮壇萬頭鑽動盛況。豐原慈濟宮建廟300年來,為豐原地區居民信仰 ... 於 tw.stock.yahoo.com