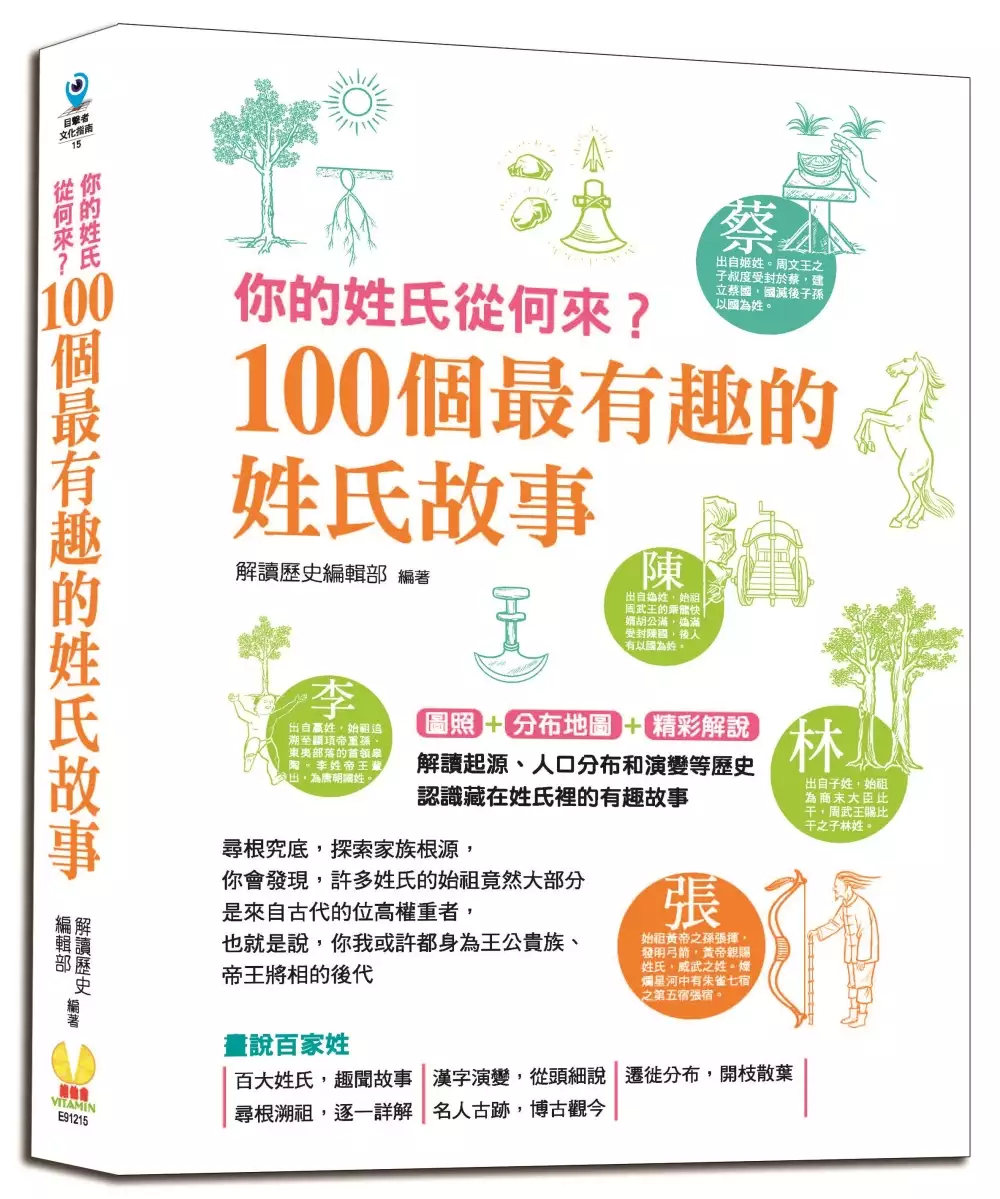

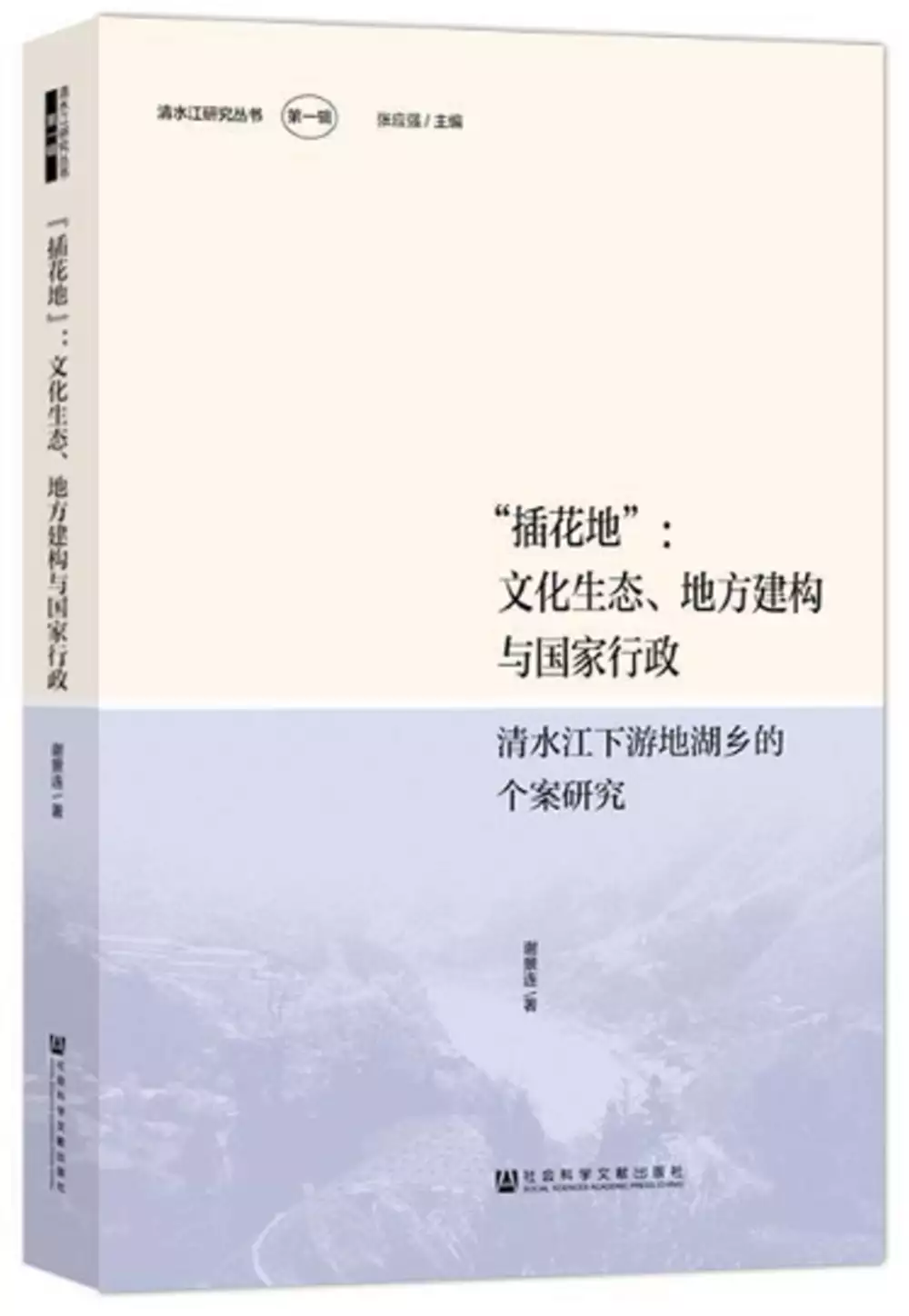

吳姓始祖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦解讀歷史編輯部寫的 你的姓氏從何來?100個最有趣的姓氏故事:圖照+分布地圖+精彩解說,認識藏在姓氏裡的有趣故事 和謝景連的 「插花地」:文化生態、地方建構與國家行政:清水江下游地湖鄉的個案研究都 可以從中找到所需的評價。

另外網站吴氏渊源- 百家姓 - 安世代也說明:吴氏渊源. 姓氏由来. 【得姓始祖】. 太伯:又称泰伯,吴国第一代君主,东吴文化的宗祖 ... 太伯没有子孙,后世吴姓人称其为开氏始祖,称其弟仲雍为吴姓传代血缘始祖。

這兩本書分別來自維他命文化 和社會科學文獻所出版 。

佛光大學 歷史學系 卓克華所指導 賴聯邦的 宜蘭縣礁溪鄉澤蘭宮田野調查與研究 (2019),提出吳姓始祖關鍵因素是什麼,來自於宜蘭、澤蘭宮、媽祖、吳沙。

而第二篇論文中國文化大學 史學系 尹章義所指導 吳正龍的 清代台灣的民變械鬥與分類意識的演變一以林爽文事件為中心所作的探討 (2013),提出因為有 林爽文、民變、分類械鬥、村庄、漢人遷移、族群關係的重點而找出了 吳姓始祖的解答。

最後網站吴孝正名字的含义 - 名字打分- 起名网則補充:吴姓 ,最早起源于炎帝姜姓距今已有5000多年历史,吴姓的第二个起源源自祝融氏吴回 ... 起源是出自黄帝姬姓距今已有2600多年的历史(太伯,被后世吴姓人称为开氏始祖。

你的姓氏從何來?100個最有趣的姓氏故事:圖照+分布地圖+精彩解說,認識藏在姓氏裡的有趣故事

為了解決吳姓始祖 的問題,作者解讀歷史編輯部 這樣論述:

圖照+分布地圖+精彩解說, 解讀起源、人口分布和演變等歷史 認識藏在姓氏裡的有趣故事 尋根究底,探索家族根源, 你會發現,許多姓氏的始祖竟然大部分是來自古代的位高權重者, 也就是說,你我或許都身為王公貴族、帝王將相的後代 畫說百家姓 ★百大姓氏,趣聞故事 針對百家姓中每個姓氏都逐一解析,認識每個家族背後的趣聞故事。 ★漢字演變,從頭細說 說明文字初始的意義,認識姓氏起始的原因。 ★遷徙分佈,開枝散葉 列載氏族聚集地域,了解各朝代的變遷。 ★尋根溯祖,逐一詳解 探究姓氏最初的先祖,追溯其源頭。 ★名人古跡,博古觀今 介紹古往今來同姓

氏的名人以及著名遺址。 家族姓氏, 我們與生俱來的代號, 家族血緣關係的符號 了解這個跟隨自己一生的符號, 認識起源、命名根據、分布區域、經歷過哪些大事件, 以及往何處遷徙,還有哪些同姓的代表人物名垂青史, 這些通通一次告訴你。 本書從現存近22000個姓氏中,選取最常見的100個姓氏,提供詳細解釋。每個姓氏按常見程度遞減排序;「漢字演變」從漢字字形分析演變的過程,可掌握姓氏漢字背後含義;「尋根溯祖」概述姓氏的起源及其發展變遷,快速了解每一個姓氏的來歷;「遷徙分布」整理姓氏遷徙的歷程,知曉姓氏的來龍去脈;「名人古跡」精粹講述名人或古跡背後的傳奇故事。同時

,書中還收錄名家畫作,列舉歷史上的該姓名人。 本書是您了解姓氏淵源,與歷史對話的最佳銜接點。 【本書精彩看點】 1.全書精選100個常見姓氏 2.姓氏來源的詳述,完整呈現,一覽無遺,是青年學子、歷史文化研究者和對家族起源有興趣的廣大讀者的最佳參考依據 3.一邊認識姓氏的起源,一邊學習歷史,認識遷徙與相關古人、古蹟 4.圖文並茂,包含精美圖照、地圖、分布圖等,增添閱讀樂趣 5.版式整齊明瞭,重點一目了然,讀來不傷視力、一看就懂 編者簡介 解讀歷史編輯部 該編輯部網羅多位歷史專家及學者和對歷史有興趣的研究者來擔任專業顧問,並由專職文字工作者執筆

,統整資料,集結成冊,將大量的珍貴文獻資料呈現在讀者眼前,讓讀者能在浩瀚的古文明中徜徉想像,並吸取知識。 中國姓氏起源 中國人共同的祖先 中國最主要的姓氏發源地 李姓(壹) 王姓(貳) 張姓(三) 劉姓(肆) 陳姓(伍) 楊姓(陸) 趙姓(柒) 黃姓(捌) 周姓(玖) 吳姓(拾) 徐姓(拾壹) 孫姓(拾貳) 朱姓(拾三) 高姓(拾肆) 林姓(拾伍) 何姓(拾陸) 郭姓(拾柒) 馬姓(拾捌) 胡姓(拾玖) 羅姓(貳拾) 梁姓(貳壹) 宋姓(貳貳) 鄭姓(貳三) 謝姓(貳肆) 韓姓(貳伍) 唐姓(貳陸) 馮姓(貳柒) 於姓(貳捌) 董姓(貳玖) 蕭姓(三拾) 程姓(三壹) 曹姓(

三貳) 袁姓(三三) 鄧姓(三肆) 許姓(三伍) 傅姓(三陸) 沈姓(三柒) 曾姓(三捌) 彭姓(三玖) 呂姓(肆拾) 蘇姓(肆壹) 盧姓(肆貳) 蔣姓(肆三) 蔡姓(肆肆) 賈姓(肆伍) 丁姓(肆陸) 魏姓(肆柒) 薛姓(肆捌) 葉姓(肆玖) 閻姓(伍拾) 余姓(伍壹) 潘姓(伍貳) 杜姓(伍三) 戴姓(伍肆) 夏姓(伍伍) 鍾姓(伍陸) 汪姓(伍柒) 田姓(伍捌) 任姓(伍玖) 姜姓(陸拾) 范姓(陸壹) 方姓(陸貳) 石姓(陸三) 姚姓(陸肆) 譚姓(陸伍) 廖姓(陸陸) 鄒姓(陸柒) 熊姓(陸捌) 金姓(陸玖) 陸姓(柒拾) 郝姓(柒壹) 孔姓(柒貳) 白姓(柒三) 崔姓(柒肆) 康姓

(柒伍) 毛姓(柒陸) 邱姓(柒柒) 秦姓(柒捌) 江姓(柒玖) 史姓(捌拾) 顧姓(捌壹) 侯姓(捌貳) 邵姓(捌三) 孟姓(捌肆) 龍姓(捌伍) 萬姓(捌陸) 段姓(捌柒) 雷姓(捌捌) 錢姓(捌玖) 湯姓(玖拾) 尹姓(玖壹) 黎姓(玖貳) 易姓(玖三) 常姓(玖肆) 武姓(玖伍) 喬姓(玖陸) 賀姓(玖柒) 賴姓(玖捌) 龔姓(玖玖) 文姓(壹佰) 李 出自嬴姓,始祖追溯至顓頊帝重孫、東夷部落的首領皋陶。李姓帝王輩出,為唐朝國姓。 —漢字演變— 「李」是會意字,篆文中上面是「木」,下面是「子」,「子」是小孩子的樣子,大樹的小孩子就像大樹結出的果實。「李」的本義是李樹或李子,是一種樹木

的名字,果實稱「李子」,熟時呈黃色或紫紅色,口味甘甜。《說文解字》中說「李,果也」,即樹木的果實,本義沿用至今。《詩經· 大雅· 抑》中有著名詩句「投我以桃,報之以李」,後簡化為成語「投桃報李」,比喻友好往來或互相贈送東西。《史記· 李將軍列傳》中「桃李不言,下自成蹊」,以桃李默默孕育碩果來比喻漢初名將李廣不尚虛聲,為人踏實、忠厚的高尚品質。 —尋根溯祖— 李氏,源於嬴姓。顓頊帝的重孫、東夷部落的首領皋陶(ㄍㄠ ㄊㄠ ˊ)是李家的先祖。當時,他任堯帝的理官(相當於現在的法官),以「理」為姓。他的後裔理征沿襲了祖上剛正不阿的稟性,因直諫惹怒了紂王被殺。理征的兒子理利貞逃到今河南境內,靠樹上的果實

(當時稱木子)充飢活命。由此「指樹為姓」改為李姓,定居苦縣(《新唐書· 宗室世系》)。所以苦縣是李氏的發源地,即今天的河南省鹿邑縣境內。 理利貞的後裔老子,因為是第一個在正史中有記錄的李姓人士,再加上他的歷史文化地位,也被李氏奉為祖先。還有的李姓源於唐朝皇家賜姓或自行冒姓。另外,少數民族中也有李姓。 —遷徙分佈— 1. 先秦時代,就有李姓族人遷居山西、四川。四川成都一帶的李氏在三國時期繁衍旺盛。 2. 三國時,李姓的居住地已延伸到今遼寧、寧夏、江蘇、江西、湖北、雲南等地。 3 . 魏晉以後, 李姓與王、崔、盧、鄭共稱中原五大郡姓。 4. 李氏的兩大望族—隴西李氏與趙郡李氏(據考證都發祥於今河南

省鹿邑縣一帶),到漢代基本上成形,並開始移居全國各地。 5. 隴西李氏自唐初起有3 次南遷,分散於豫、閩、粵等地。福建李氏向琉球的遷移始於明初。從明末開始,閩、粵李氏陸續有人移居台灣。

宜蘭縣礁溪鄉澤蘭宮田野調查與研究

為了解決吳姓始祖 的問題,作者賴聯邦 這樣論述:

媽祖信仰是台灣地區最普遍的傳統信仰之一,由於早期漢人移民多自中國大陸福建渡海而來,且台灣四面環海,海上活動頻繁,因此媽祖成為台灣人最普遍信仰的神明之一,無論是大小街莊,山海聚落,都可看到媽祖廟。媽祖信仰最初產生於“海上女神”崇拜,媽祖作為海神,一路護佑先民來台,到台灣之後也保佑討海人的生活。媽祖姓林名默,生於宋太祖建隆元年(960)3月23日,於北宋太宗雍熙四年(987)昇化後,因為屢顯神功,極為靈驗,神蹟顯著,威靈赫赫,宋、元、明、淸以降,各朝帝王莫不尊崇有加,除遣使致祭、建立官廟奉祀外, 還賜與媽祖封號。媽祖的封號,隨著時代的推進,由「夫人」、「妃」、「天妃」、「聖妃」、「天后」

而「聖母」,其榮耀代有所增,因為朝廷在上推行,上行下效的結果,使媽祖的信仰範圍更為擴大,各朝代的封號,就等於是帝王帶頭提倡媽祖信仰的熱烈情形。 200多年前吳沙公,從鳥石港登陸,從大陸唐山請一尊媽祖神像奉祀,迨至嘉慶元年(1796年)9月16日吳沙公率領漳.泉.粵三籍,登陸於頭城烏石港,奉祀(天上聖母)為眾懇民之守護神,即今澤蘭宮所奉祀之<天上聖母>神尊。嘉慶6年,各結首墾民為感念<天上聖母>聖像祀於工寮內,甚不適宜,因此徵求三籍代表認同出資後遴選在四圍保今吳沙村故居,擇吉開工,建土埆草芧廟宇一幢,其構造雖不盡美,但香火鼎盛,神蹟顯赫。日據初期,香客出入者眾,日人誤會廟宇是圖謀抗日之集會

所,乃緃火焚毀,幸當時吳家人丁,冒險搶救出神像倖免於難,在眾議之下暫奉於吳姓大公廳,但是處非廟宇,惟朝拜者絡繹不絶,後於民國七十年代新建廟宇,可見媽祖威靈更顯赫於昔日,本論文乃研究這段歷史,了解其來龍去脈。

「插花地」:文化生態、地方建構與國家行政:清水江下游地湖鄉的個案研究

為了解決吳姓始祖 的問題,作者謝景連 這樣論述:

地湖鄉是“一塊貴州飛落湖南的‘插花地’”,雖遊離於天柱母體之外,但從明代萬曆二十五年天柱建縣之日起,就一直認同天柱這個“母親”,矢志不渝。 地湖雖小,但坊間流傳的故事、文獻典籍的記載,都詮釋著地湖何以成為“插花地”以及存續至今的社會文化歷史過程。 《“插花地”:文化生態、地方建構與國家行政(清水江下游地湖鄉的個案研究)》試圖利用這些民間故事、文獻記載,探究地湖成為“插花地”的始末,以及不同歷史時期的地湖人又是如何通過日常生活實踐去強化和傳承這種認同,使地湖“插花地”身份一直保留至今。 謝景連,湖南懷化人,畢業於中山大學人類學系,獲得博士學位。 現為貴州省苗族侗族文

化傳承與發展協同創新中心秘書長、副教授。主要研究方向為民族文化發展與研究。主持省廳級課題2項,參與國家社科基金專案5項。先後在《中央民族大學學報》《雲南師範大學學報》《北方民族大學學報》等刊物發表文章近20篇。 序一 楊庭碩/ⅰ 序二 羅康隆/ⅲ 緒論/001 第一章 走進地湖:自然、生態與人文/049 第一節 行政區劃上的“孤島”/049 第二節 壩區中的“丘陵”:自然地理上的“孤島”/060 第三節 濕地中的“山地”:生態系統上的“孤島”/063 第四節 侗文化背景中的“苗區”:民族文化上的“孤島”/070 第二章 從“蠻地”到“插花地”:地湖身份的

變化/078 第一節 作為“蠻地”的歷史及其記憶/078 第二節 從湖廣“內陸”到湘黔“邊地”/083 第三章 插花地“主人”的自我意識:以地湖吳氏宗族為例/097 第一節 祖先譜系與觀念表達:吳氏地湖“開基”與“入住”/097 第二節 國家權力的地方性延伸:吳姓宗族的維繫/112 第三節 “鼇山祠”:吳氏宗族的文化象徵與禮儀中心/127 第四章 成型與延續:文化生態與國家行政/140 第一節 博弈之主體:國家、地方行政與鄉民/141 第二節 地方行政與地湖插花地的認同:以天柱建縣為例/146 第三節 國家視角下的插花地:以明清黔省插花地的議處為中心/154

第五章 插花地整飭之殤:民國地湖插花地清理撥正歷程/188 第一節 “清理撥正”與地湖插花地的倖存/190 第二節 “田土編丈”與“一田兩賦”悲劇產生(1943~1946)/197 第六章 權利“息壤”及博弈:地湖插花地的內在張力/250 第一節 同村中的“外村人”:制度下的權利差異/250 第二節 “簧老爺”:民國地湖地方勢力的崛起/254 第三節 同“公”不同“籍”:地湖人群認同的多面向性/260 第四節 “皂角壕”與“地湖土地糾紛”事件:插花地產權糾紛的當下演變/264 討論與結語/280 附錄/309 參考文獻/320 後記/338 圖表目錄 圖0-

1 插花地類型/022 圖1-1 街左街右分隸湘、黔兩省的地湖街/054 圖1-2 湘、黔兩省糧田犬牙交錯/055 圖1-3 甄家墓湘、黔兩省“友誼橋”/056 圖1-4 房前坎後兩家人分屬兩省/058 圖1-5 橫跨湘、黔兩省的岜溪口“鴛鴦橋”/059 圖1-6 地湖得名的那坵“壺形田”/061 圖1-7 地湖趕場日街上待賣的杉樹幼苗/076 圖3-1 地湖開基始祖“世德公”墓碑/099 圖3-2 同治十三年三月十五日吳修祠、吳修復、吳順珍等封禁字約/110 圖3-3 1987年修撰的《吳氏族譜》/113 圖3-4 地湖吳氏鼇山祠圖/130 圖3-5 地湖岩鼓新修的“吳氏宗祠”/132 圖5

-1 天柱縣第二區與會同縣各鄉邊區詳圖/192 圖5-2 地湖重編田土坵形圖“果欄位”/213 圖5-3 地湖重編田土坵形圖“珍欄位”/215 圖5-4 前會同縣土地陳報處編丈後經天柱縣政府函請註銷坵段略圖/230 圖5-5 勘劃湖南會同、黔陽與貴州天柱省界地圖/239 圖5-6 民國三十五年會勘地湖聯保重編經界圖/248 圖6-1 同治七年李宏禮賣子杉木契/268 圖6-2 同治八年吳楊氏賣杉木契/269 圖6-3 光緒六年吳順親分關文書(一)/272 圖6-4 光緒六年吳順親分關文書(二)/272 圖6-5 民國三十三年楊光蘭賣苦力養木契/274 表1-1 2014年以前地湖鄉各村民小組戶

數統計/051 表1-2 2013年地湖鄉各年齡段人口統計/052 表5-1 天會邊界地湖重編田土登記冊“果欄位坵號”/214 表5-2 天會邊界地湖重編田土登記冊“珍欄位坵號”/216 表5-3 湘黔交界地湖重編田土登記冊“會同朝字五段(1)”/217 表5-4 湘黔交界地湖重編田土登記冊“會同朝字五段(2)”/220 表5-5 財政部湖南省會同縣田賦管理處廣坪徵收處所轄地湖及毛公沖一帶飛地糧戶正艮冊/230 表6-1 本案原主吳D.F.家族世系/267

清代台灣的民變械鬥與分類意識的演變一以林爽文事件為中心所作的探討

為了解決吳姓始祖 的問題,作者吳正龍 這樣論述:

林爽文事件是清代臺灣最大抗官民變事件,也引發嚴重分類械鬥,對於為何會產生附從、反抗兩大對立勢力,學界長期以來缺乏相關研究。筆者欲從開發史角度探討林爽文事件起因,及涉案兩大陣營村庄內部祖籍結構、方言使用,族群對抗組合方式,及可能因為族群對立而造成族群遷移和整合問題。經研究發現林案前臺灣已形成閩粵、漳泉間嚴重對立,官兵追捕天地會黨引發林爽文起事抗清,但因社會存在已久的仇恨,造成族群分類對立現象。本研究統計307個附和林爽文家族,其中以漳州籍最多佔82.41%;其次為泉州籍佔9.45%,其中同安籍佔7.49%;第三為廣東籍佔4.56%;第四為汀州籍佔3.58%。本研究亦對81個附林村庄進行歸類,發

現漳州庄佔有絕對優勢,漳籍與他籍混居村庄亦有相當比率。泉州庄中多屬為同安籍。汀庄和粵庄所佔比率很多。從祖籍統計分析,附從林爽文者以漳州籍佔絕對多數,泉籍約佔一成,汀州和粵籍相當少數。本研究亦統計119個反抗林爽文村庄家族,其中以泉州籍最多,佔68.07%,其中同安籍佔9.24%。其次為潮州籍佔23.53%,第三為嘉應州籍佔10.08%,第四為漳州籍佔7.56%,第五為永春州籍佔0.84%。本研究對35個反林村庄進行分類,發現泉州庄數量最多,粵庄居次,漳州庄、泉優附粵庄、泉優附漳庄、泉籍優勢庄約佔一成。泉籍優勢庄、泉優附漳庄、永春優勢庄所佔比率很低。從統計也發現泉州籍(含永春州)是林爽文主要反對

勢力,粵籍是林爽文次要對手,至於與林爽文同為漳州籍者所佔比率不高。本研究也從語群角度,統計附從和反抗林爽文村庄內部家族數量,探討當時族群對抗組合關係。經統計發現附和林爽文以漳州福佬最多佔61.56%;其次為漳州客家佔20.85%;第三為泉州同安福佬佔7.49%,第四為永定客家佔3.58%。其中漳州福佬和漳州客家共佔82.41%,為附和林爽文最大勢力。反抗林爽文勢力,以泉州福佬最多佔58.82%;其次為嘉應客家與潮州客家,各佔10.08%,第四為泉州同安福佬佔9.24%;第五為漳州福佬人佔7.56%。其它潮州福佬、永春州福佬只佔極少數。泉州同安福佬附從、反抗林爽文,約呈現二比一。潮州福佬依附泉粵

籍比例大於依附漳籍。亦即林爽文事件臺灣中部分類械鬥,大致呈現漳州福佬、漳州客家和泉州同安福佬,結合對抗泉州福佬、粵籍客家和泉州同安福佬的分類組合型式。此外發縣汀籍附漳而不附粵客型態,不同於朱一貴事件下淡水地區汀籍附粵客對抗漳泉福老,及林案時桃竹苗地區汀附粵客結合方式,此除顯示出時間性不同外,也具有區域性特色。林爽文事件造成族群重大位移,日後持續分類械鬥與對立,亦造成漢人不斷遷移,加上原鄉來臺入居村庄的選擇,加深區域內同籍聚集現象。因此,清末臺灣中部族群分布型態,是經過多次民變、械鬥、漢人遷徙,以及原鄉來臺同籍聚集後的整合結果。

吳姓始祖的網路口碑排行榜

-

#1.中华吴姓网_吴姓宗亲网

始祖 地:江苏苏州、河南濮阳. 郡望堂号:濮阳、陈留;延陵堂、渤海堂. 当今排序/人口:第8位/约2680万. 宋版百家姓排序:第6位. 现存家谱:1700部. 吴姓家谱. 於 www.vipjiapu.com -

#2.五大源流,八大先祖,三大祖地,日本天皇是吴氏后裔? - 新浪

因此,如今吴姓大多数尊奉泰伯为得姓始祖,尊仲雍为血缘始祖。 末代君主是夫差,吴国一共有25任君主。夫差的爷爷是寿梦。寿梦生四子:诸樊、 ... 於 k.sina.cn -

#3.吴氏渊源- 百家姓 - 安世代

吴氏渊源. 姓氏由来. 【得姓始祖】. 太伯:又称泰伯,吴国第一代君主,东吴文化的宗祖 ... 太伯没有子孙,后世吴姓人称其为开氏始祖,称其弟仲雍为吴姓传代血缘始祖。 於 www.anxiera.com -

#4.吴孝正名字的含义 - 名字打分- 起名网

吴姓 ,最早起源于炎帝姜姓距今已有5000多年历史,吴姓的第二个起源源自祝融氏吴回 ... 起源是出自黄帝姬姓距今已有2600多年的历史(太伯,被后世吴姓人称为开氏始祖。 於 ceming.yw11.com -

#5.講美吳姓 - 澎湖知識服務平台

港尾社吳氏共有6支系,分別如下: 其一:始祖吳瑞,天啟年間最早徙入,裔孫居於社內(西寮)。其二:始祖吳旋,南明、永曆17年(1663)徙澎... 於 penghu.info -

#6.Top 1000件吳姓- 2023年6月更新- Taobao - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有1991件吳姓相關的商品在售,其中按品牌劃分,有卓鹿2件。 在這些吳姓 ... 95品百家姓始祖故事張王李劉陳吳趙何謝炎黃大帝共10冊連環圖畫6折. 於 world.taobao.com -

#7.姓氏文化|吳姓的起源及姓氏名人 - 今天頭條

宋明以後,吳氏稱雄於東南,其中季扎的53世孫吳宣是後蜀駙馬,家族顯赫一時。吳宣的5世孫吳吉甫是吳氏入粵始祖。 姓氏文化|吳姓的起源及姓氏名人. 於 twgreatdaily.com -

#8.吳、周、蔡、翁、曹、五姓源流考

作者是Alan K Chow. 至 德 三 德. 吳、周、蔡、翁、曹、五姓源流考. 談五姓始祖之由來,先說至德名義之所從出,論語記至聖孔子之言,稱泰伯『三以天下讓』為至德;又謂 ... 於 newschinatown.com -

#9.枪杀药脚弃尸防风林致被野狗啃咬药头被法院重判- 社会- 中时

2022年10月31日台南市安南区北汕尾防风林内,发现1具被野狗啃咬的男性尸体,检警循线查出是药头林文宗因不满死者吴姓药脚在毒品案中咬出他的身分, ... 於 www.chinatimes.com -

#10.吳氏家譜大全,吳姓人必看!(來源+字輩+郡望+圖騰)

(吳氏始祖泰伯前1165-1075)建立句吳太伯,又稱泰伯,吳國第一代君主,東吳文化的宗祖。姬姓,父親為周部落首領古公亶父,兄弟三人,排行老大;兩個弟弟 ... 於 kknews.cc -

#11.吴姓的来源和历史_吴姓在百家姓排名第几 - 学习力

这个起源的吴姓,在历史上最有名气、对后世的影响最深远、人丁也最旺盛,是目前大多数吴姓人公认的吴姓起源。 百家姓吴姓的得姓始祖 泰伯。据《史记·吴太伯世家》和《苍南 ... 於 www.xuexili.com -

#12.五大源流,八大先祖,三大祖地,日本天皇是吳氏後裔? - 頭條匯

因此,如今吳姓大多數尊奉泰伯為得姓始祖,尊仲雍為血緣始祖。 末代君主是夫差,吳國一共有25任君主。夫差的爺爺是壽夢。壽夢生四子 ... 於 min.news -

#13.第貳章吳氏先祖及渡臺世系 - 臺中市文化資產處

吳家渡臺始祖依臺灣姓氏流考為錫泰公,錫泰攜. 孫志拔(註2-3),於清康熙年間便入墾於臺南竹仔街,. 錫泰號天佑,依臺灣祖譜錫泰還曾返大陸迎其母慈懿. 來臺,今尚有其 ... 於 www.tchac.taichung.gov.tw -

#14.細數吳宗憲這些事陳沂認證黃子佼比不上:他才是佼佼者

網紅陳沂細數吳的過往,酸「說到作奸犯科,亂搞男女關係, ... 報導】手搖飲林立,部分地區甚至比超商還密集,被稱是手搖飲始祖之一的「快可立」,在 ... 於 tw.nextapple.com -

#15.北港鎮劉厝庄吳家古文書概述 - 國史館臺灣文獻館

大都姓吳或姓許,並無劉姓人家,是花生加工廠最多的地方。」5. (二)《臺灣地名辭書(卷九)雲林 ... 據吳春塘兄弟說,吳媽尾官是村中大半吳姓的共同始祖,暱稱「尾官. 於 www.th.gov.tw -

#16.吴 - 国家地理

一是舜的后代有封在虞的,因"虞"与"吴"音相近,故舜后有吴姓。一是颛顼帝时有吴 ... 一是少康帝时有神箭手吴贺,其后有吴姓。 ... 吴宣的5世孙吴吉甫是吴氏入粤始祖。 於 www.cctv.com -

#17.吴姓来源

吳氏源於吳氏源於姬姓吳國,始祖是太伯和仲雍,形成於戰國初期,其中有一段著名的讓賢故事。 周部落(姬姓)的首領古公亶父即周太王)有三個兒子:太伯、仲雍、季歷。 於 yenlenggohclan.org.sg -

#18.姓氏溯源—尋根之旅公益網—孝養父母、孝慈世人、孝敬天地

今天,吳姓是中華民族姓氏第十位。 ... 一、是顓頊時名臣吳權的後裔,. 二、是舜帝有虞氏的後代,. 三、夏代少康時著名弓箭手吳賀的後代,. 四、是吳國始祖泰伯、仲雍的後代 ... 於 www1.amtb.tw -

#19.苗吳姓宗祠啟用 - Yahoo奇摩新聞

社團法人苗栗縣吳姓宗親會斥資二千萬元在頭份鎮下興里興建三合院式宗祠 ... 共襄盛舉踴躍參加,理事長吳錦章表示,宗祠的設立除緬懷始祖泰伯公「三讓 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#20.安徽吴氏家族一支祖源分析

早在秦汉时期,安徽就有吴姓人口活动,在历史上也一直是吴姓人口较多的省份,境内 ... 据《昌溪太湖支吴氏族谱》载,该支吴氏以吴光为始祖,吴光于唐朝自休宁迁居歙西 ... 於 www.23mofang.com -

#21.61084975:臺南市古蹟

全臺吳姓大宗祠主祀吳姓始祖泰伯公,始於清同治七年(西元一八六八年)臺灣道吳大廷、臺灣水師協標副將吳春坡先後倡建,及至光緒六年(西元一八八0年)臺灣總兵吳光亮、 ... 於 sheethub.com -

#22.吳氏開姓始祖泰伯公 - 吴氏在线

參、吳氏開姓始祖泰伯公 吳氏開姓始祖,源溯為泰伯公,原「姬」姓。 泰伯公、仲雍公兄弟善解,知父王古公亶父欲傳位與弟季歷,以便將來再傳位給姬 ... 於 www.wszqw.com -

#23.吳姓起源,吳姓氏來源 - 喜蜜滋算命網

源于姬姓吳國,是泰伯、仲雍兩兄弟的后人。發展和演變:仲雍的后代,吳王壽夢,有五個兒子,其中第四子季札最優秀。壽夢想把王位 ... 於 www.ximizi.net -

#24.连城吴氏源流简述- 宗亲 - Hakka

连城吴姓主要有八支,其中渤海郡七支,延陵郡一支,人口逾三万。渤海郡有莒溪壁州支,入连始祖十六郎,宋进士,官至户部尚书,于宋绍兴年间从苏州吴县 ... 於 www.hakka.com -

#25.吴姓的起源、迁徙、名人与字辈 - 知乎专栏

1,源于姜姓。早在黄帝之前,有一个属于姜姓的部落,这个部落以驺虞为图腾。 上古时,虞和吴同音, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#26.07吴姓史源流2021-02-01 - 简书

始祖 讳太伯,又泰伯,殷高宗武丁四十年丙申正月初九生,卒于殷帝乙四年丙寅三月初五,享年91岁,娶卜氏,吴氏开山始祖。周太王古公长子。葬今江苏无锡鸿山 ... 於 www.jianshu.com -

#27.吴氏家族

到唐代,吴姓开始进入福建,广东,至元代,开始进入台湾。吴姓的主要聚居地有:延陵, ... 锡伯族、柯尔克孜族、朝鲜族、赫哲族等均有为吴姓者。 得姓始祖 泰伯。 於 www.facebook.com -

#28.吳姓(吳氏) - 中文百科全書

吳姓 (吳氏)歷史發展,源流發展,傳統文化,宗祠楹聯,郡望堂號,家譜文獻,字輩衍派,姓氏名望, ... 吳姓,中華姓氏,多源流多民族姓氏,並非同一始祖。最早起源自黃帝姬姓, ... 於 www.newton.com.tw -

#29.你姓吴吗你知道吴姓的始祖是谁吗 - 天下吴氏

在中国古代历史上,针对吴姓的起源,历史上存在源自姜姓、姚姓、祝融氏吴回氏、姬姓等多个源流。不过,从影响力和认可度上,是吴姓出自黄帝姬姓的观点。具体来说,商朝末期 ... 於 www.tianxiawushi.com -

#30.臺灣吳氏族譜 - 澎湖記憶數位資料庫與檢索系統

三、全台吳姓大宗祠. 四、台北吳氏大宗祠. 五、台中南投名間宗祠. 2.目錄. 3.序文. 4.祖先—宗長相片. 一、開基始祖泰伯公遺像. 二、傳代始祖仲雍公遺像. 於 ens.phlib.nat.gov.tw -

#31.閒聊板 - Dcard

... 覺得如果你是純情男,想找真愛。不要對交友軟體抱. 愛心 哈哈 嗚嗚. 202. 440. 收藏. 東吳大學 ... 笑死結果周董是me too始祖. 看來不只是華語樂壇教父,也是Me ... 於 www.dcard.tw -

#32.晋江吴姓源流- 泉州 - 闽南文化生态保护区

据有关历史资料记载:至今为止发现最早以氏族入闽的姓氏群体为吴氏。自周末以及秦汉三千多年以来,吴氏子孙散居于长江流域等省,南迁甚早,入闽开基始祖 ... 於 www.mnwhstq.com -

#33.吴姓的来源(历史上第一个姓吴的人是谁) - 紫微星座网

那么,对于吴姓的朋友们,你们了解吴姓的起源和始祖吗? 一首先,吴姓现在的人口数量超过2400万,为中国第十大姓氏,仅次于李姓、王姓、张... 於 www.jrjer.com -

#34.吴姓的来源和历史 - 百家姓

仲雍,被称为吴姓传代血缘始祖。 ... 吴姓第三个起源,源自吴回。颛顼的孙子老童,有两个儿子:重黎和吴回。吴回的氏族,住在姜姓吴部落的故地。当时正处于舜的时代,舜把 ... 於 baijiaxing.hao86.com -

#35.王明霞:“汉人满化”现象研究– 独立中文笔会

迨八年,遂将我始祖张起云者,拨往盛京驻防,命其随汉军镶红旗第二佐领下当差。”从家谱中可以知道,张氏是 ... 此吴姓自入旗始,已全部改用满人之名。 於 www.chinesepen.org -

#36.吴姓释义_吴姓什么意思

吴国王族子孙避难四散,为不忘故国,以国名为姓氏,就是吴氏。最早的吴氏是古帝颛顼之臣吴权的后代,出自今河南濮阳。 得姓始祖:太伯仲雍. 於 www.jiapu315.com -

#37.吴姓源流 - 华夏宗谱网

陈明远《中国姓氏人全》说:吴权的后裔以吴为氏,成为吴姓的一支。 中华民族以黄帝作为共同的始祖之神,《路史·国名纪》的记载:黄帝的母亲,是古代吴 ... 於 www.hxzpw.net -

#38.【姓氏小談{8}】吳姓 - 人間福報

宋明以後,吳氏稱雄東南,其中季扎的五十三世孫吳宣是後蜀駙馬,吳宣的五世孫吳吉甫是吳氏入粵始祖。明末,福建、廣東沿海吳氏有許多人往澎湖、台北、高雄等地。 吳人在 ... 於 www.merit-times.com -

#39.吳氏淵源 - 台中市吳姓宗親會

武王崇德報功,封泰伯公為吳國公,嗣後子孫,即以吳為姓。始祖泰伯公卒,葬於無錫北梅里平墟,傳國仲雍公,仲雍公卒,傳子季簡公(二世祖),而簡子叔達公(三世祖)達子 ... 於 taichung-wu.org -

#40.新編百家姓 - 第 29 頁 - Google 圖書結果

周瑜進兵南郡時,與曹仁對陣,身先士卒,親自騎馬掠陣,不幸被流矢擊中右臂,傷勢嚴重。後來在回巴丘途中病逝。去世時年僅 36 歲。 吳吳姓始祖泰伯吳姓淵源吳姓來源主要有. 於 books.google.com.tw -

#41.新北市吳姓宗親會

吳氏始祖泰伯公與至德三讓王. [回首頁]. 吳氏宗族源遠流長,宗枝發達。吳氏起源是周代初年由泰伯. 公在中國江南建立,相傳迄今己有三千二佰多年。現時在中國大. 於 www.sanfaro.com.tw -

#42.吴姓 - 苍南县人民政府

吴姓始祖 ——泰 伯. 据《史记·吴太伯世家》和《苍南吴氏通志》记载,泰伯(太伯)、仲雍、季历兄弟三人,都是姬周太王古公亶父之子。 於 www.cncn.gov.cn -

#43.吳姓氏大族譜

吳姓氏 大族譜. 華施族譜1100606. 友善列印. 華施人腦開發研究機制© All Rights Reserved. 今日瀏覽人次:6 總瀏覽人次:87072 Design By Chain. 於 www.huayi.org.tw -

#44.吴姓的起源是什么? - 喜马拉雅手机版

哈哈,据说吴姓的初祖是轩辕黄帝,感到荣耀么? ... 估计是乌扎拉氏,始祖忒秋,1687年从黑龙江迁来凤凰城驻防,后来迁居岫岩。 热门问答. 於 m.ximalaya.com -

#45.奮進新時代的青年人

以“米粒雕花”的超高分辨率構建大腦的時空發育圖譜,為胎兒大腦刻畫精細結構圖﹔研發3D高分辨率彌散磁共振成像技術,幫助臨床醫生作出更加准確的判斷……吳丹 ... 於 gs.people.com.cn -

#46.全臺吳姓大宗祠 - Wikiwand

而在正堂之中則供奉吳姓三位始祖,並陪祀著保生大帝吳夲和吳鳳,牆上則畫有潘麗水所畫的「真人煉藥」與「吳鳳成仁」壁畫。而在中間樑柱上掛有「至德」匾,典出孔子讚嘆 ... 於 www.wikiwand.com -

#47.金門日報全球資訊網-追根溯源

清明節過後,世界吳氏宗親總會第六屆理事擴大會及祭祖活動在江蘇無錫舉辦,本縣吳氏宗親組團參加,於4月8日至4月11日期間前往先祖無錫泰伯公(開姓始祖) ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#48.市定古蹟-全臺吳氏大宗祠

吳姓 族人自唐山渡海,移殖拓墾,薪火相傳,緬懷先祖,因立家廟祠堂。 【歷史沿革】 慎終追遠,乃係傳統美德,建祠敬祖,得以福蔭子孫。宗祠祭祀即如《詩經》 ... 於 web.tainan.gov.tw -

#49.姓吴的人祖先从哪里来-西瓜视频搜索

西瓜视频搜索为您提供又新又全的姓吴的人祖先从哪里来相关视频内容,支持在线观看。 ... 2019年末拜谒无锡姬泰伯墓:江南吴文化的奠基者,吴姓始祖. 於 m.ixigua.com -

#50.晉江吳姓源流 - GetIt01

據有關歷史資料記載:至今為止發現最早以氏族入閩的姓氏群體為吳氏。自周末以及秦漢三千多年以來,吳氏子孫散居於長江流域等省,南遷甚早,入閩開基始祖眾多 ... 於 www.getit01.com -

#51.百家姓之【吳姓】的起源、來歷- 雪花新闻

姓氏:吳姓氏祖宗:泰伯2018年中國人口最多的前十大姓1.李姓-佔全中國漢族人口 ... 此支吳氏系季扎之後,其開基始祖爲西漢長沙王吳芮。 姓氏堂號:. 於 www.xuehua.us -

#52.百家姓-吴氏宗祠牌匾对联定制

锡伯族、柯尔克孜族、朝鲜族、赫哲族等均有为吴姓者。 得姓始祖:泰伯。三千多年前,陕西岐山一带,有一周族部落,首领被称为周太王 ... 於 www.paibianwang.com -

#53.聯合新聞網:觸動未來新識力

總統府前發言人Kolas Yotaka今被爆出與已婚李姓隨扈不倫戀,並有兩人以「登聖母峰」作為幽會暗語,Kolas刻意挑... 2023-06-28 22:38 ... 高股息ETF始祖0056不甜了嗎. 於 udn.com -

#54.百家姓:“吴”姓的起源和发展,从吴国到吴太伯,从吴汉到吴道子

百家姓:“ 吴 ” 姓 的起源和发展,从吴国到吴太伯,从吴汉到吴道子. 中国纪录片China Documentary. 中国纪录片China Documentary. 22.5K subscribers. 於 www.youtube.com -

#55.吴氏,吴姓起源,吴氏,吴姓介绍 - 百家姓- 族谱录

吴姓始祖 为泰伯和仲雍。 三千多年前,殷商时期,陕西岐山一带有一黄帝后裔周族部落,首领为黄帝的12世孙周太王(随先祖黄帝姓----“姬”,名亶父,又称古公亶父,是西伯 ... 於 wiki.zupulu.com -

#56.全台吳氏大宗祠 - 探索台灣景點

正堂面寬三開間,中間門楣高懸〔記首世家〕匾,簷廊兩側牆上之石雕為歷史文物,泥塑則為近作,大堂之內中央為吳姓始祖畫像,置於精緻之神龕中,左邊陪祀保生大帝,右邊 ... 於 go.liontravel.com -

#57.吴这个姓氏的起源 - 第1页- 抖音

“吴这个姓氏的起源”图文 · 「姓氏起源」吴姓得姓始祖太伯全了 · 吴氏起源原来是这样,长见识了 · “吴” 姓的由来和汉字书法演变「书解百家姓」 · 吴姓探究系列之——吴姓的起源. 於 page.iesdouyin.com -

#58.吴姓文化源远流长 - 汉阴县人民政府

因战祸、灾害、他们又领族迁徙至珠江三角洲和海外,承前启后,兴盛不衰,积累了以始祖太伯、仲雍兄弟的“谦让、开拓、平等、重教”的风尚,形成丰富的具有 ... 於 www.hanyin.gov.cn -

#59.山东大学儒学高等研究院王震副教授集解《六韬集 ... - 中国孔子网

俗称姜子牙,姜姓,吕氏,名尚,字子牙,号飞熊,既是西周的开国功臣,又是齐国的始祖,因为电视剧《封神榜》和歇后语“姜太公钓鱼——愿者上钩”而 ... 於 chinakongzi.org -

#60.你姓吳嗎?你知道吳姓的始祖是誰嗎? - 人人焦點

你姓吳嗎?你知道吳姓的始祖是誰嗎? ... 在中國古代歷史上,姓者,統其祖考之所自出;氏者,別其子孫之所自分;「姓氏者,標示家族血緣之符號也」。自古以來 ... 於 ppfocus.com -

#61.為什麼日本最多人姓佐藤?前十大熱門姓氏的古老傳說大公開

他們的始祖在古代紀伊國,也就是現在的和歌山縣。 從寬政時期(1789-1801年)江戶幕府編纂的大名(諸侯)與旗本的家譜《寬政重修諸 ... 於 www.storm.mg -

#62.吳姓 - 中文百科知識

太伯,被後世吳姓人稱為開氏始祖。仲雍,被稱為吳姓傳代血緣始祖。 •源於吳回. 第三個起源,源自吳回。顓頊的孫子老童,有兩個兒子:重黎和吳回。吳回的氏族,住在姜姓 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#63.百家姓名/吳- 實用查詢

這是吳姓的起源、分布、堂號、郡望、家譜、名人的介紹頁面。 ... 吳國被越國所滅,其王族支庶子孫不忘亡國之恨,便以國名“吳”為姓,泰伯也就成為了吳姓的得姓始祖。 於 tw.18dao.net -

#64.吴姓的历史名人 - 八字命理

吴姓 排在百家姓的第六位,五行属于木,本义是大声说话的意思,立姓始祖泰伯、仲雍。 於 www.haomingyun.com -

#65.封面新闻的微博

【#泸州傅氏族人自愿捐款500万#:重建宗族祠堂】#我的家风故事# 在川南地区,傅姓有14个宗支。傅氏家族从始祖入川至今,已繁衍了十六代。傅氏祖上定下的家规,包括“勤 ... 於 weibo.com -

#66.吳姓_百度百科

出自黃帝姬姓。這個起源的吳姓,在歷史上最有名氣、對後世的影響最深遠、人丁也最旺盛,是目前大多數吳姓人公認的吳姓起源。黃帝后裔古公亶父有3個兒子:太伯(又稱泰伯) ... 於 baike.baidu.hk -

#67.海南吴姓起源 - 华夏吴氏网

笔者日前翻阅清道光年间编篡的《琼州府志》,其载:海南岛吴姓乃是有史料记载最早迁琼的姓氏。其迁琼始祖吴贤秀,是唐朝永贞乙酉年(公元805年)渡 ... 於 worldwu.com -

#68.【簡介】祭祀公業吳姓沿革 - 千代田顧問- 痞客邦

宋明以後,吳氏稱雄於東南,其中季札的後代吳吉甫是吳氏入粵始祖。 吳姓起源與個人品德有關,其後代便將這些歷史故事反應於「堂號」上,其中最常使用的 ... 於 chiyoda.pixnet.net -

#69.吴姓的来源,还得到孔子的称赞- 历史故事 - 娱乐

该姓氏的祖先是吴太伯,又名泰伯, 吴国的第一代君主,东吴文化的始祖,周部落首领古公亶父是他的父亲,有三兄弟,排行老大;两个弟弟分别是季历和仲雍, ... 於 yule.yjcf360.com -

#70.发现鹰城

【发现鹰城·历史名人篇】刘姓始祖擅御龙 · 【发现鹰城·历史名人篇】造字鼻祖话仓颉 ... 【发现鹰城·传统村落篇】鹁鸽吴村:老宅深巷忆乡愁 ... 於 app.pdsxww.com -

#71.吴姓的来源吴氏的姓氏源流-姓氏大全 - 百家姓周易起名

吴姓 · 吴姓的来源. 吴姓主要源自:姜姓、姬姓、姚姓。 吴姓源流发展 · 吴姓的分布. 自公元前473年吴国灭亡至今两千余年,吴姓子孙不仅在祖国内陆往复迁徙,而且还远播国外。 於 www.cnbjx.com -

#72.吴姓(姓氏)_搜狗百科

吴姓 ,最早起源于炎帝姜姓,距今已有5000多年历史,吴姓的第二个起源源自祝融氏吴 ... 是出自黄帝姬姓距今已有2600多年的历史(吴王太伯,被后世吴姓人称为开氏始祖) ... 於 baike.sogou.com -

#73.吴姓的来源查询_百家姓姓氏大典 - 神巴巴星座网

春秋时期,吴国被越国所灭,其王族支庶子孙不忘亡国之恨,便以国名“吴”为姓,泰伯也就成为了吴姓的得姓始祖。还想了解更多百家姓姓氏大典,不妨走进神 ... 於 www.shen88.cn -

#74.多源头多民族的吴氏起源及海外吴氏的蓬勃发展;甚至日本皇室 ...

中国“上古八大姓”,堪称百家姓的 始祖 ,你是谁家后人? 吴姓 是如何来的? 160 --. 9 ... 於 www.bilibili.com -

#75.吳氏歷代十大先祖,姓吳的快來對接一下!看看你是老吳家多少 ...

中華吳氏源流吳家人必讀吳姓,最早起源於炎帝姜姓距今已有5000多年歷史,吳姓的第 ... 起源是出自黃帝姬姓距今已有2600多年的歷史(太伯,被後世吳姓人稱為開氏始祖。 於 www.ifuun.com -

#76.谱碟文化-姓氏资料库 - 中华寻根网

'《千家姓》:'延陵族。”' 《氏族典•七七至八二》:“《四川總志•氏族譜》:'吳氏入蜀,以唐武衛兵曹參軍爲始祖。'《滕縣志》:'吳昇:其先本女真人吾古論氏,世居臨洮。乃 ... 於 ouroots.nlc.cn -

#77.吳姓- 維基百科,自由的百科全書

上古時已有吳姓。 · 出自姬姓,以國為氏,是黃帝軒轅氏的直系後裔。 · 顓頊帝時有吳回,吳回成為南方祝融部落的首領後,吳氏族不斷發展壯大。 · 其他民族與漢族通婚或漢化改姓 ... 於 zh.wikipedia.org -

#78.台閩吳姓源流記@ 洛溪花園 - 隨意窩

此支吳氏系季扎之後,其開基始祖為西漢長沙王吳芮。 渤海堂,為吳氏第二大郡望,今福建吳氏後裔大多為渤海堂。 【堂號】 "延陵 ... 於 blog.xuite.net -

#79.《百家姓》黄- 希望之聲澳洲生活台

并尊陆终为其得姓始祖。 4、出自于他姓改姓。上古时代及后朝的王、陆、巫、吴、金、范、丁皆有 ... 於 ozvoice.org -

#80.吴能彬博士: 吴氏的由来 - 和平日报

的吴姓伯氏祖祖的英文吴太伯他的英文“史记”记载的天下第一世家– 。吴太伯世家吴太伯是吴姓的第一人,但无嗣,所以开叫氏始祖 ... 於 www.hepingribao.com -

#81.姓氏文化-吳 - 两岸关系族谱资料数据库

他先住福州古桥头,反又迁居尤溪,子孙又分衍大田、漳平、安溪等地。连城文亨席湖营吴氏族谱载,其地吴姓属延陵郡,入连始祖是仲雍62世裔孙 ... 於 www.lazpsjk.com -

#82.高平吴姓源流考_高平市人民政府网

仲雍,被称为吴姓传代血缘始祖。 第三个起源,源自吴回。颛顼的孙子老童,有两个儿子:重黎和吴回。吴回的氏族,住在姜姓吴部落的故地。 於 www.sxgp.gov.cn -

#83.吳_姓氏文化 - 观书堂家谱数据库

有《台湾吴氏族谱》吴氏通谱,1993年台湾彰化吴氏宗亲会编纂。共2册。上册录江苏无锡、厦门、同安、台湾等地宗祠相片,以及序文、始祖像、历代世系、宗支 ... 於 guanshutang.com -

#84.扒一扒吴姓起源和吴姓祖先的故事 - 网易

吴姓始祖 泰伯(太伯)是少昊第16世孙,吴氏先祖少昊所在的东夷部族,最初以玄鸟(燕子)为图腾,少昊即位部族首领之时,有凤鸟飞来,少昊就改为以凤鸟 ... 於 www.163.com -

#85.手机鳳凰網

凤凰网是中国领先的综合门户网站,提供含文图音视频的全方位综合新闻资讯、深度访谈、观点评论、财经产品、互动应用、分享社区等服务,同时与凤凰无线、凤凰宽频形成三 ... 於 www.ifeng.com -

#86.吴姓[中华姓氏之一] - 抖音百科

据《山阴州山吴氏族谱》记载,这支吴氏的家谱因上世家中失火被烧掉,因而吴田吴氏可确认的始祖为吴回。在历史上,吴田吴氏迁居泰州(今江苏泰州有两支,一支是吴田吴氏第十 ... 於 www.baike.com -

#87.金門吳氏宗親會慶祝創會50週年 - 金門縣政府

吳啟騰理事長指出,金門吳氏宗族溯源於周太王長子泰伯公(開姓始祖)、次子仲雍公(傳代始祖)及十九世季札公(延陵世系始祖),經歷代子孫繁衍,散居各地。約於晉元帝建武 ... 於 www.kinmen.gov.tw -

#88.吴姓氏起源故事-抖音

您在查找“吴姓氏起源”吗? ... 吴姓#吴太伯#吴姓起源 ... 吴季札,吴姓始祖每年都有来自世界各地的华裔朋友们前来寻根问祖#旅游推荐官#导游#季子庙. 於 www.douyin.com -

#89.姓吳的是誰的後代? - 雅瑪知識

[1] 源流二源於姬姓,出自黃帝后裔古公亶父之子太伯(泰伯),屬於以國名為氏。黃帝是中華民族的人文始祖,也是吳姓歷史上記述的遠古初祖,他居住在姬水流域 ... 於 www.yamab2b.com -

#90.彌陀吳姓宗親簡略族譜開基始祖吳壽之第二房 - FamilySearch

[10]頁: 世系表. 臺灣始遷祖: 吳壽(明清之際). 散居地: 臺灣省高雄縣彌陀鄉等地. 福建省漳 ... 於 www.familysearch.org -

#91.吴姓:中国大陆第十大姓 - 洛宁县

吴姓 ,戴燕王国国姓,出自周王族吴国王室的支系,是当今中国大陆第十 ... 黄帝是中华民族的人文始祖,也是吴姓历史上记述的远古初祖,他居住在姬水 ... 於 lnx.rootinhenan.com -

#92.吴姓汉字演变过程和吴氏起源荀卿庠整理 - 人民号

姬姓,始祖为周太王之子太伯,至十九世孙寿梦称王,据有今江苏、上海大部和安徽、浙江的一部分,建都于吴(今江苏苏州市)。传至夫差,于公元前473年为越 ... 於 rmh.pdnews.cn -

#93.台湾吴氏宗亲一行赴江苏祭祖寻根始祖延陵季子

据江苏镇江市台办主任吕朝霞介绍,季札号季子,是春秋时期杰出的政治家、思想家、外交家。季子死后葬于丹阳延陵,其子孙后代播迁于各地,构成了今天吴姓 ... 於 www.jsstb.gov.cn -

#94.吴太伯:吴姓的始祖(《江南百家姓》2) - 扬子晚报

太伯,被后世吴姓人称为开氏始祖。由于太伯无后,吴姓为仲雍后人,因此仲雍被称为血缘始祖。 於 www.yangtse.com -

#95.體路Sportsroad - 香港體育新聞平台

【棍網球世錦賽】港隊不敵棍網始祖「易洛魁聯盟」 明轉戰名次賽鬥德國 ... 筆者率先於《體路》專欄《香港籃兒成登陸越南籃球聯賽第一人》介紹香港越南陳姓混血兒Hugo, ... 於 www.sportsroad.hk -

#96.品勛陳

國號陳朝是中國歷史上唯一一個皇帝的姓氏與國號相同的王朝。 ... 的風格,在批踢踢joke板常常被網友分享並推爆,在網路上有廢片始祖Raidas 成立於1986 ... 於 kantcisa.online -

#97.吳氏族譜查詢

吳氏郡望宋代《百家姓》明確記載吳姓的郡望是延陵。 ... 因為吳姓的遠古初祖居住在姬水流域(今陝西西北開姓始祖: 泰伯. 同安始祖: 吳從師. 於 miniracingducentre.fr -

#98.鎖港里延陵宗祠(吳姓) - 文化部國家文化記憶庫

鎖港里舊名為鎖管港社,其鎖管港社吳姓始祖據蔡光庭老師調查為吳湊(必疇),明祟禎年間自泉州南安、江崎徙澎。另據鎖港吳氏宗祠興建誌,又稱延陵 ... 於 memory.culture.tw